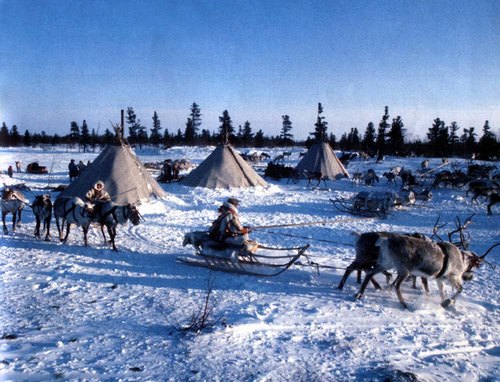

проводят этот праздник, у кого есть олени. Это обязывает их праздновать все праздники, связанные с оленеводством, по крайней мере в такой же степени, как это делают их соседи, приморские чукчи.

Праздник кита

Каждый раз как какая-нибудь из байдарных артелей убьет кита, в поселке устраивается «праздник кита». На берегу Тихого океана, где полярные медведи встречаются очень редко, после каждой удачной охоты на медведя устраивается праздник, подобный «празднику кита». Оба эти праздника принадлежат, конечно, к «благодарственным». Основные черты их заключаются в следующем.

В то время, как туша находится еще в воде, вокруг нее несколько раз по направлению движения солнца объезжает байдара, участвовавшая в охоте. Владельцы байдары кричат обычное для чукотских праздников восклицание: «Joho! Joho!» Когда тушу подтаскивают на берег, участники праздника устраивают процессию, которая также несколько раз обходит вокруг туши. Впереди процессии идет владелец байдары, с которой был нанесен последний, смертельный удар зверю, за ним уже идет человек, нанесший последний удар. Все стоящие на берегу при вытаскивании туши принимают участие в процессии, причем каждый из присутствующих кричит: «Joho! Joho!» Затем к процессии присоединяются женщины, и снова все обходят вокруг туши зверя. Женщины произносят заклинания, имеющие целью примирение с китом и убеждающие его приглашать родственников и товарищей приходить в будущем к берегу. Затем следует дележ мяса, в котором могут принимать участие жители всех соседних селений и стойбищ. В это время женщины из семьи владельца той байдары, с которой был убит кит, отрезают по кусочку от конца плавников, носа и обеих губ. Они берут также глаза, несколько самых коротких усов, негодных для продажи, а также отщепляют по кусочку от более крупных пластин. Все это складывается на шкуру и представляет целого кита.

Шкуру с лежащими на ней частицами подносят к шатру и перед входом «киту» дают пить, как и всем крупным зверям, т. е. делают небольшое возлияние теплой водой. После этого «киту» подносят в жертву начиненный желудок и оленье мясо. Затем его вносят в шатер и кладут наверх внутреннего полога, близко к передней стене.

Если убит полярный медведь, то его свежуют, оставляя голову, шею и плечи вместе со шкурой. Шкура медведя перед входом в шатер получает возлияние водой и жертвенный желудок, затем ее вносят во внутренний полог и кладут на почетное место на стороне хозяина дома.

Около шкуры, служащей представителем убитого зверя, все время горит большая лампа и небольшой огонь (pintә), который устраивается на всех чукотских праздниках. «Кит» и «медведь» остаются на соответствующем месте в течение пяти суток, и все это время обращаются с ними осторожно и с почтением. Мужчины и женщины дарят зверям свои ожерелья, надевая их «медведю» на шею; ожерелья, предназначенные «киту», кладут возле него. Чтобы гость «не чувствовал себя одиноким», его ни на минуту не оставляют одного. Пока «кит» или «медведь» находится в шатре, запрещаются громкие звуки и разговор, так как они могут «потревожить покой гостя». В наружном шатре, недалеко от входа, подвешиваются бубны. Если случайно один из них издает громкий звук, то его в наказание слегка ударяют колотушкой. Дети тоже в эти дни не должны кричать и капризничать, и если ребенок закричит, то сейчас же кто-нибудь начинает бить в бубен, чтобы загладить неприличное поведение по отношению к гостю.[152]

На пятый день голову медведя варят в большом котле и устраивают праздничный пир, на который приглашают всех соседей. Все мясо с головы зверя должно быть съедено.

Аналогичный обычай существует у ламутов, только по отношению к бурому медведю. Мясо медведя должно быть сварено и съедено соседями, собравшимися на пир, в один день. Оно не должно оставаться в запас.

На празднике «кита» днем и ночью происходит обрядовая пляска и шаманство. После праздника собирают все остатки еды, крошки, объедки и выпавшую из шкуры шерсть и бросают их в море, возвращая этим жизнь убитому киту и отдавая его обратно морю.

Глаза кита и медведя протыкают, и жидкость, вытекшую из них, смешивают с золой. Эта смесь служит для специальной разрисовки байдарных весел (рис. 84). Разрисовка, однако, в дальнейшем быстро стирается. Зрачки глаз завертывают в кожу, соединяют попарно и прибавляют к байдарной связке охранителей. Удачливые охотники имеют целые связки таких глаз.

Рис. 84. Весло, разрисованное для «праздника кита» (длина 29 см).

Молодые охотники, если им пришлось нанести смертельный удар киту или медведю, накалывают татуировальной иглой возле всех своих суставов простые, но неизгладимые знаки. У эскимосов на островах Большом Диомиде и Малом Диомиде охотник каждый раз после того, как ему удастся убить кита, делает себе татуировальной иглой пятно на лице около верхней губы. У некоторых самых удачливых охотников пятна идут двумя полосками по обеим щекам, как наглядный подсчет убитых ими зверей.

В некоторых селениях семья главного охотника после удачной охоты на кита в течение целого сезона во время новолуния устраивает «благодарственный праздник». На острове Лаврентия удачливый охотник на китов бросает в огонь клочок своих волос в жертву существу, дающему китов.

У коряков «праздник кита» имеет много общего с чукотским.[153] Коряки даже после удачной охоты на менее важных зверей устраивают праздник, близко напоминающий чукотский «праздник кита». У тихоокеанских коряков и кереков убитую лисицу вносят в землянку и кладут ее возле огня. Хозяин говорит: «Дайте гостю обогреться. Когда ему станет тепло, мы освободим его от верхней одежды». Этим, конечно, достигаются и чисто утилитарные цели, так как на лисиц охотятся зимой и труп совершенно промерзает. Для того, чтобы его освежевать, нужно, чтобы он оттаял. После того как с лисицы снимут шкуру, тушу обертывают двумя пучками длинной и мягкой травы, растущей на морском берегу. Один пучок служит как бы поясом, другой — ожерельем. Рот лисицы наполняют сушеной икрой. Хозяйка делает взрезы на туше лисицы в нескольких местах и наполняет их икрой и сушеным мясом; считается, что она наполняет карманы лисы провизией. Затем тушу лисы выносят из землянки, и присутствующие говорят: «Иди и расскажи своим товарищам, как хорошо принимают в наших домах. Скажи: я хорошо поела, и мне еще карманы наполнили пищей, — вы тоже сходите к ним в гости». Туземцы уверены, что малейшее упущение и небрежность в проведении праздника разрушает удачу будущей охоты на

Всемирный день защиты морских млекопитающих или День кита отмечается на протяжении 29 лет. 19 февраля 1986 года Международная китобойная комиссия (МКК), после 200 лет беспощадного истребления морских гигантов, запретила коммерческий промысел крупных китов и торговлю их мясом. В настоящее время в пределах акваторий стран-членов МКК добыча кита разрешена только для удовлетворения потребностей коренного населения.

Однако в ряде стран не членов МКК промысел морских млекопитающих до настоящего времени является основой хозяйственного уклада жителей побережья. Так, Гренада, Доминикана, Сент-Люсия и другие государства продолжают китобойный промысел. Ряд стран, занимающихся добычей китов (Исландия, Гренландия, Норвегия, Фарерские острова и часть Канады), создали Комиссию по морским млекопитающим Северной Атлантики – отдельную организацию, осуществляющую контроль за охотой на китов и тюленей.

В морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.В их числе – серый кит. Ограниченную охоту на серого кита ведут коренные малочисленные народы Чукотки, для которых этот вид промысла является источником существования.

Для защиты редких животных в заповедниках и национальных парках России, где есть морские территории, создан специальный природоохранный режим.

Так, в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает более 20 видов морских млекопитающих. Среди них есть виды, занесённые в Красную книгу России и охраняемые в ряде зарубежных государств. Это серые киты, сивучи, каланы, антуры и другие.Ежегодно пути миграции серых китов проходят через акватории Кроноцкого заповедника (бухта Ольга) и Южно-Камчатского федерального заказника (бухта Вестник), которые являются районами летнего нагула животных. В акватории Кроноцкого заповедника расположено и единственное у берегов Камчатки репродуктивное лежбище сивучей численностью около 400 особей. Ежегодно там рождаются до 100 детёнышей.

Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике полностью восстановлена популяция калана. Из-за своего ценного меха этот зверь стал объектом бесконтрольного промысла в XIX веке и был практически уничтожен.

На Командорских островах запретная для рыболовства охранная зона установлена в пределах 30-мильной полосы морской акватории вдоль берега ещё с 1958 года. В прибрежных водах архипелага зарегистрирован 21 вид китообразных, из которых 11 занесены в Красные книги России и Камчатки. Кроме того, на островах располагаются около 70 залёжек настоящих тюленей (антура и ларги) и четыре крупных лежбища ушастых тюленей. Численность только северных морских котиков составляет свыше 150 тысяч особей. Общая численность сивучей – около 500 особей, настоящих тюленей – более трёх тысяч голов, каланов – до трёх тысяч.

На территории национального парка «Русская Арктика» охраняют белых медведей, моржей, нерп, гренландских тюленей. В природном заказнике федерального значения «Земля Франца-Иосифа» – среду обитания и пути миграции гренландского кита, морского единорога – нарвала, белухи.

Для сохранения морских обитателей к проблемам их существования постоянно привлекается внимание общественности, а 19 февраля экологические организации проводят всевозможные акции в защиту своих «подопечных».

Так, в Дарвиновском музее в Москве открылась фотовыставка «Наши соседи – моржи, тюлени, белые медведи», посвящённая животным, обитающим в вечном холоде Арктики и Антарктики. Её посетители смогут не только увидеть уникальные фотографии, но и узнать новые факты из жизни этих млекопитающих. Организатор проекта – Совет по морским млекопитающим.

В музее Мирового океана в Калининграде работает удивительная по своему содержанию выставка «Властелин льдов» Её авторы, Никита Овсяников и Ирина Менюшина – профессиональные зоологи, посвятившие свою жизнь изучению животных Арктики.

В Командорском заповеднике в этот день проходит экологический праздник. Гостей ожидают увлекательный интерактивный рассказ о китах, мастер-класс по созданию историй, выставка «Удивительные киты», а для всех, кто интересуется психологией и биологией – специально подготовленный тест «Какой вы кит? «

Морские млекопитающие дышат легкими, а не жабрами, как все рыбы. Поэтому не могут долго находиться под водой.

Морские млекопитающие, как и сухопутные, бывают хищниками и травоядными. Например, ламантины – это травоядные млекопитающие, а дельфины и касатки – хищники. Травоядные млекопитающие питаются различными водорослями, а хищникам необходима животная пища – рыбы, рачки, моллюски и т.п.

Самое крупное морское млекопитающее – голубой кит. Благодаря своим размерам он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Средняя длина гиганта –25 метров. А средний вес – 100 тонн. Такие впечатляющие размеры выделяют его не только среди морских животных, но и вообще среди млекопитающих. Несмотря на устрашающий вид киты не опасны для людей, так как они питаются исключительно рыбой и планктоном.

Самое опасное и быстрое морское млекопитающее – косатка. Большинство косаток питаются только рыбой, но небольшая часть, так называемые “транзитные” или плотоядные косатки, охотятся на морских млекопитающих, и нападают даже на крупных китов. Отсюда и произошло их английское название — Killer Whale или по-русски «кит-убийца”.

Самое дружелюбное к человеку морское млекопитающее – дельфин.

Праздничный стол в День Вороны

Вороньи гнезда

Танец ворон

В костюме вороны

Особенности праздников Севера

Этому способствовало то что из-за отсутствия письменности, все мифы об истории чукчей хранились в памяти у шаманов и передавались по наследству. Это послужило появлению в их жизни особенных ритуальных праздников связанных с временами года.

Вследствие особых климатических условий Крайнего Севера род деятельности чукчей разделился на две ветви. Одни племена занимались оленеводством, другие рыболовством. Это сыграло решающую роль как на их жизненном укладе, так и на их традициях, в том числе и на ритуальных праздниках. У чукчей оленеводов основными и наиболее красочными праздниками в течение года являются несколько таких.

Пэгытти

Пэгытти — чукотский Новый год, проводится в дни зимнего солнцестояния, 21 — 22 декабря, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она называется Пэгытти. Оленные люди издавна считали что небесные светила влияют на жизнь людей. И именно эта звезда почиталась у них больше остальных. До сих пор у чукчей принято умиротворять восходящую звезду Пэгытти жертвоприношением, что бы они могли благополучно пережить наступающую зиму. Для этого режут самого большого оленя и отдельную миску наполняют кровью и жиром. разжигают жертвенный костер, исполняют ритуальные песни и речитативы с просьбами о лучшей жизни. Шаманы исполняют ритуальный обряд.

При этом принято загадывать желания. Праздник сопровождается обильным угощением. После этого ночь начинает укорачиваться, а день расти. На праздник собираются люди из нескольких стойбищ.

Килвэй

Килвэй — это Праздник рождения телят. Проходит он в мае месяце, когда появляются на свет оленята. Само слово Килвэй произошло от «килкин» — пуповина и «вэнтыги» — освобождение, что вместе означает «освобождение от пуповины». Это праздник перехода маленького оленя к самостоятельной жизни.

Еще зимой во время праздника Пэгытти специально для праздника Килвэй забивали самого упитанного оленя. Его тушу освобожденную от внутренностей, без головы и ног, замораживали и берегли до мая. Вот из этого размороженного мяса женщины готовят к праздничному столу ритуальную еду. Дробят и варят кости, из полученного костного жира готовят блюдо таляпалгын. Из вареного мяса грудинки блюдо мачо. Из свежего щавеля — варят рымавыт. Делают оленью колбасу. Из зелени мастерят фигурки оленей с рогами. Фигурку оленя и оленью колбасу укладывают на специальный ритуальный поднос. Голову с рогами и ноги откладывают отдельно, в стороне от чума, это угощение для духов покровителей охотников.

После рождения олененка у оленихи на 3-й день отпадают рога. Эти рога собирают к празднику. Именно поэтому Килвэ еще называют Праздником Рогов. В день праздника, до восхода солнца на подготовленном заранее месте, на ивовые кусты укладывают рога разветвлением в сторону от яранги. На них кладут шкурки молодых оленят, а сверху семейные амулеты. Между горкой рогов и ярангой разжигают ритуальный костер. Женщины выносят из яранги на доске для выделки шкур горячие оленьи уши и ритуальный поднос. Этим ритуальным блюдом «угощают» всё что находится здесь и вокруг: горящий костер, семейные амулеты, оленьи рога, кусты ивы, небо и солнце. Всему миру вокруг посылают просьбы и желания. Обычно в празднике участвует шаман который руководит всем обрядом, совершает ритуальный танец и выкрикивает заклинания.

Выльгыкоранматйэмын

Выльгыкоранматйэмын — это праздник осени, Праздник «молодого оленя». В сентябре стадо возвращается с летних пастбищ и проходит забой молодого оленя, оленя с тонкой шерстью. К этому празднику женщины стойбища готовят растительную еду, собирают листья. В день когда приходит стадо, мужчины на доску для разделки шкур укладывают пласты дерна и на них разводят жертвенный костер. Когда костер разгорится, двое мужчин берут доску на которой горит костер и с криками «Оэй! Оэй!» сбрасывают пласты дерна с горящим костром по направлению стада. Женщины бросают в сторону стада горящие угольки из костра, а дети стреляют их лука горящими стрелами. Этот ритуал с огнем якобы охраняет стадо от напастей. Старшая в роду женщина горящими ветками обмахивает оленеводов. Так сжигают — усталость и отгоняют злые духи.

Затем приносят жертвоприношение — забивают оленя. Но прежде чем забить оленя, обращаются к солнцу. Под тушу убитого оленя подкладывают зеленые ветви ивы. После чего «поят» тушу жертвенного оленя. Около забитого жертвенного оленя проводят ритуал «помазанье кровью». Кровью оленя мажут лоб, щеки, ладони, а иногда и другие места что бы отогнать злых духов и что бы дети не болели. Это так же считается знаком верности оленеводству.

Из туши оленя вырезают самые лакомные куски, ложат на специальное блюдо, нарезают кусочками и готовят жертвенное блюдо «инэнинтыткуркын». Рядом со входом в ярангу разводят костер на котором жарят печень, губы, копыта, и здесь же едят. Ребра сжигают в костре. После того как костер прогорит, на его месте садят куст ивы. Его укрывают так называемой «земляной ярангой». Есть примета, по которой если весной куст зазеленеет, то значит род жителей стойбища не угаснет, а наоборот будет процветать. Праздник Выльгыкоранматйэмын продолжается два дня. В эти дни важенок, у которых нет телят, забивают. Это делают под звуки бубнов и под камлание шамана.

Тыркыльыкоранмат

Тыркыльыкоранмат или День быка. В основу этого праздника положен обряд Благодарения — Мнэгыргын. В этот день позади яранги режут специально выбранного жертвенного оленя — рымнэвьё. Кровью убитого оленя мажут нарты, вход и основу яранги, семейные охранители рода и амулеты. Варят мясо оленя в большом котле и раскладывают по средине яранги на шкуре. Голову жертвенного оленя рымнэвьё ложат на священную доску – огниво. Вход в ярангу завешивают шкурами. Хозяева и гости располагаются вокруг. Разводят священный семейный огонь. На огне сжигают кусочки еды, тем самым «подкармливая» священный огонь. Хозяин или шаман стуками в бубен призывает духов предков и духов тундры на пиршество. Присутствующие поют песни и исполняют ритуальные танцы.

Танцы посвящают своим богам Наргынэн, Вагыргын, Яйвачвагыргын. Считается что под эти песни и танцы добрые духи тундры, неба и воды прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения. После пиршества принято духов выпроводить их яранги. Для этого стучат в бубен, выкрикивают «Эк! Эк!» и танцуют «Пучъэнимо» — очищение с одежды остатков зла.

Со стороны это выглядит несколько комично, потому как у танцующих руки болтаются вдоль туловища, а в такт ударом бубна, танцующие на полусогнутых коленях качаются из стороны в сторону. Но что поделать, таков обычай.

У чукчей морских охотников есть свои праздники. Основные из них это: Праздник кита, Первый спуск байдары и Праздник моржа. Это тоже культовые праздники в знак благодарности за успешную охоту.

Польа

Польа — Праздник Кита, самый известный и яркий праздник все жителей побережья Северного Ледовитого Океана. Проводится в конце августа, сентябре. Принято накануне праздника встречать на берегу байдару с посланцами охотников о удачно добытом ките. В их честь разжигают костер, угощают и слушают их рассказ об удачной охоте. Прибытия охотников ожидает все поселение. Когда прибуксируют кита к берегу, их встречает старшая женщина в поселке — хранительницы национальных традиций. Под её руководством девочка с ритуальным деревянным блюдом проводит ритуал поения морского зверя. Всем миром Тушу кита выволакивают на берег. Потом охотникам дают специальные ножи, и они отрезают от туши кита полоски кожи и раздают их мальчикам будущим охотникам.

В разделке кита участвует все мужское население. Тушу кита обрезают так, что на берегу остается только его скелетный остов.

Все охотники приходят так называемый благодарственный обряд. Специально выбранное место устилают шкурами моржей. Из пластов снега с одной стороны возводят стенку. Устанавливают колья, на которых ложат весла, а сзади руль от байдары, делают, так сказать, символ байдары на суше.

Присутствующие начинают выкрикивают «О-ок-ок»«, и в круг выходят женщины в национальных одеждах с повязками из белых горностаевых шкурок поверх распущенных волос. Женщины воспроизводят охоту на кита в так называемом сидячем танце. После чего такой же танец исполняют и охотники. Это по сути своеобразное соревнование, победителям которого вручают призы. Во время праздника устраивают различные состязания: гонки на байдарках, перетягивание, чтение сказок о ките, различные байки охотников, бег наперегонки, борьба, стрельба, гонки на собаках.

Атыгак

Атыгак — Праздник спуска байдары на воду или праздник начала весенней охоты. Проводится в начале лета, когда начинается сезон охоты на морских животных. В семьях где есть байдара её несут на берег, приводят в порядок и спускают на воду. В празднике участвуют все родственники и соседи.

Мужчины занимаются лодкой, а женщины готовят еду: варят мясо, делают котлеты из мяса, и жира нерпы. Затем взрослые члены семьи совершают магический обряд — раскрашивают себе лица сажей, рисуют на лице несколько линий сажей вдоль носа, под глазами и на подбородке.

Потом идут на берег моря и приносят приготовленную еду. Владелец байдары режет мясо на мелкие кусочки и бросает их в море, делая жертву духам ветра и хозяину морских зверей. Часть мяса бросают в костер — это жертва духу огня. Так они привлекают себе удачу на охоте.

Наскуныхкылык

Наскуныхкылык — Праздник моржей, проводится в конце июля, когда начинаются сезон штормов и заканчивалась охота на моржей. В это день из ледника вынимают заготовленную тушу моржа. Приглашают шамана, который проводит обряд камлания, он выполняет ритуальный танец и бъет в бубен, созывая на угощение духов, которые сберегают охотника и приносят ему удачу. Потом Хозяин относит часть приготовленной еды на берег моря и бросает ее кусочками в воздух и в воду со словами: «Собирайтесь сюда все и кушайте!» Процесс разделки туши моржа довольно сложный и поэтому этому обучают детей с малых лет и уже юноши могут это делать самостоятельно.

Мясо делят между родственниками, а череп моржа относят на жертвенную скалу «хозяйке морских зверей». Все семьи гуляют по очереди, приглашая к себе всех жителей поселка.

И хотя все праздники имеют культово — магическую основу, праздники постоянно присутствуют в быту народов Севера. Особое значение в этом играли и играют танцы. Танцы чукчей, якутов, коряков, эскимосов это своеобразные произведения народного искусства. Они приняты во всех случаях жизни. И при рождении, и на проводах ушедших в мир иной, и во время любых торжеств, будь то свадьба, удачный торг или договор.

Северные танцы это настоящее театрализованное представление. В них выражают и картины охоты, и трудовой процесс, и повадки животных и птиц. Широко известны такие танцы, как «Охота на кита» и «Танец ворона». Все танцы исполняют под звучание бубна и ритмическое пение. И хотя эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, нынешнее поколение старается сохранить их, записывая на аудио на видео. Ну а некоторые музыкальные коллективы с успехом гастролируют с концертами во многих странах мира.

Вурна Хатл

Вурна Хатл — Вороний день празднуют 7 апреля каждого года. Весенний праздник Вурна Хатл, что по-русски означает Вороний день – это день прилета на Север первых птиц, вестников того что и сюда пришла весна и природа пробуждается после долгой зимней спячки. Название праздника Вороний День связано с тем что обычно первыми прилетают вороны, которых все народы Севера ворон считают самыми умными птицами и почитают их, потому как Ворона считается древней покровительницей матерей и младенцев.

В мифах северных народов Ворона вестник весны, своеобразный символ пробуждения и обновления природы. Вороны первыми прилетают, они начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая саму природу. На Севере, где зима длится девять месяцев, весну ждут с большой надеждой и считается что как только улетающие осенью вороны, возвращаются в родные места, то скоро обязательно будет тепло. В день праздника на ветки деревьев, чаще всего березы, вешают связки калачей и баранок, повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, этим самым желая своим близким наилучшего в жизни. Устраиваются танцы и песнопения, в которых прославляются вороны.

Танцовщицы надевают на себя вороньи костюмы и в них изображают танец Вороны. Вороний день связывают с богиней, которая помогает во время родов. Если праздник пройдет достойно, в семье родятся здоровые дети, а оленихи принесут здоровых оленят. Поэтому праздник проводят задорно и весело.

Вороний день раньше считался чисто женским праздником, которые верят что вороны приносят с собой радостную весть о приходе весны. Праздник Вороний день выражает заботу о детях, стремление к лучшей жизни и благополучие в семье. В предверии этого праздника все женщины занимаются приготовление разнообразной еды. Считается что на праздничном столе должно быть не менее десяти разных блюд.

В Вороний день кроме приготовления еды нельзя заниматься ни какой другой работой, в этот день нельзя ни шить, ни рубить лес, ни колоть дрова, все делается накануне. В конце дня все празднующие собираются за столом, накрытым национальными блюдами.

Чукчи – коренной народ северо-восточной Азии. Он достаточно малочисленный, на начало XXI столетия общее количество чукчей составляло около 16 тыс. человек. Чукчи разбросаны по территории от Берингова моря до речки Индигирки, от Северного-Ледовитого океана вплоть до водоемов под названием Анюя и Анадырь.

Чукчи или луораветланы – настоящие аборигены континентальной Чукотки, их обычаи и традиции формировались на протяжении многих столетий, так как предки чукчей занимали вышеописанную территорию еще на рубеже VI – III веков до н. э.

Характерные черты

Чукчи (обычаи и традиции народа были сформированы под воздействием определенных условий жизни) на протяжении многих веков жили достаточно замкнуто, вдали от цивилизаций. Советская власть на Чукотском полуострове была установлена только в середине XX века.

Внешне еще в самом начале прошлого века средний рост мужчины-чукчи составлял 162 см, женщины – 152 см. Они представляли собой крепких, мускулистых и очень сильных людей, не страдающих избыточным весом. Размер рук и ног даже у взрослых людей был небольшим, у женского населения наблюдались слишком укороченные ноги, которые выглядели непропорциональными к телу.

Мужчины обладали «орлиным носом» красивой формы, заниженным лбом и приплющенной головой. Женщинам присущи черты лица монгол. Ближе к концу прошлого столетия внешний вид чукчей изменился. В документах зафиксировано, что средний рост мужчины изменился в высоту почти на 4 см, конечности их стали более удлиненными.

Среди них мало долгожителей, среди всего населения людей старше 75 лет насчитывается около 2 сотен. Несмотря на традиционно многодетные семьи чукчей, их общая численность в последнее время не растет.

Правила поведения

Народ чукчей подразделялся на тундровых кочевых оленеводов и приморских-оседлых охотников на морского зверя, которые проживали совместно с эскимосами.

Традиционные ремесла чукчей:

- выделка меха;

- плетение сумок из волокон кипрея и дикой ржи;

- обработка кости;

- художественная резьба;

- аппликация из меха и тюленьей кожи;

- вышивка оленьими волосами;

- сюжетная гравировка на кости и моржовом клыке.

Чукчам в прошлом столетии приписывались характерные черты:

- выживание в трудных природных условиях;

- недюжинная физическая сила;

- ловкость, независимость и сильная воля;

Наряду с этими чертами чукчам приписывалось некоторое равнодушие и апатия, отсутствие целеустремленности и больших амбиций. Также, для них характерны некоторая скрытность, нежелание поменять свой привычный образ жизни, ограниченность во взглядах и отказ принимать новое. Чукчи предпочитают жить так, как их предки.

Они достаточно эмоциональны и психологически легко возбудимы. Чукчи очень гостеприимны и добродушны, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся.

За прошлое столетие сильно изменились их пристрастия и род занятий. По мнению исследователя Дьячковой Г. С. наиболее сильные перемены в поведении чукчей произошли в конце XX столетия.

В середине прошлого века 3% чукчей обладали определенной профессией, к концу века почти 40% населения были задействованы в сельском хозяйстве. Неколторые работали в социальной сфере и из них почти у 10% была работа, связанная с умственным трудом.

В конце столетия почти 20% аборигенов получили высшее и среднее образование. Мужское население часто выбирало профессии ветеринар и зоотехник, женщины работали учителями, инженерами, врачами и торговыми работниками.

После развала СССР чукчи переживали сильную безработицу, которая в маленьких селах достигла 70%, в крупных населенных пунктах была около 10%. Независимо от возникших трудностей, чукчи уверены, что их культура переживает стадию возрождения. Около 80% чукчей воспитывает в молодом поколении гордость за свою нацию, более 70% с интересом изучают историю нации и защищают интересы своего народа.

Чукчи являются патриотами своего края:

| 33% | Высказывают желание жить на землях своих предков |

| 42% | Читают прессу исключительно на родном языке |

| 41% | Предпочитают слушать музыку на родном языке |

| 37% | Проявляют интерес к прикладным народным промыслам |

Некоторые представители народа чукчей продолжают заниматься народными промыслами и оленеводством.В настоящее время достаточно серьезное экономическое влияние на чукотский народ оказывают золотодобывающие предприятия.

Большинство аборигенов живет в поселках и городах, многие работают в рудниках, заводах, больницах, образовательных учреждениях или в средствах массовой информации. Большое внимание современные чукчи уделяют науке и культуре.

Обычаи в питании

Чукчи (обычаи и традиции народа, сформировавшиеся еще в древности, до сих пор чтут и уважают) сопоставляют свое название со словосочетанием «богатый оленями». За продолжительное время у них образовалась своя своеобразная кухня, блюда из которой они готовят до сих пор.

Основной пищей чукчей всегда являлось отварное мясо: китовое, тюленье, оленье. Достаточно часто они употребляют в качестве еды листья и кору полярной ивы, по-другому названию «емрат».

Также, чукчи часто кущают:

- щавель и морскую капусту;

- моллюсков и кору;

- листья ивы и различные ягоды.

Кроме мяса животных у чукчей пользуется популярностью кровь животных и различные внутренности животных. Помимо традиционной отварной еды чукчи часто прибегают к употреблению сырого замороженого мяса.

Регулярно чукчи готовят блюдо под названием «моняло». Оно представляет собой полупереварившийся мох, который был извлечен из большого оленьего желудка во время его разделки.

Из него изготавливают различные консервы и другие разнообразные блюда. Самым обычным и повседневным горячим блюдом чукчей считается полужидкая похлебка из моняла, животного жира, крови и мелко нарезанных кусочков мяса.

В качестве напитков, употребляемых регулярно вместо чая, они предпочитают травяные отвары.

Праздники

Как у любого народа, у чукчей есть свои национальные праздники, которые со временем превратились в настоящие торжества, в которых участвует все местное население. Некоторые из мероприятий для европейского человека могут показаться странными.

Праздник Скат байдары

Праздник «Скат байдары» или «Атыгак» широко отмечается среди прибрежных представителей чукчей. Праздник посвящается незаменимой вещи, которая необходима для благополучия семьи. Байдара представляет собой вместительную лодку, в которую может поместиться более 30 человек.

Лодка сделана из дерева и китовых ребер, которые обтянуты кожей тюленя. Это незаменимая вещь в жизни чукчей, ее отсутствие может провоцировать недостаток пищи в доме. Байдара считается священной, к ней относятся очень бережно, с почетом и уважением. Во время празднования, перед началом охотничьего сезона мужчины подготавливают оружие, а женщины готовят блюда на оленьем жире.

После этого шаман проводит своеобразный ритуал и лодку заносят на берег. Приготовленной пищей подкармливают морского духа и тоже самое повторяется на следующий день. Данным обрядом открывается сезон охоты.

Праздник оленя

Чукчи (обычаи и традиции народа некоторым могут показаться странными) до сих пор соблюдают установленные правила и чтут мнение шамана.

«Праздник оленя», «Килвэй» или «Праздник сброшенных рогов» отмечают чукчи, которые занимаются разведением животных. Его отмечают в майские дни, во время рождения молодых оленят в момент, когда самки сбрасывают рога. Люди их собирают и сгоняют все стадо на большую поляну. После этого женское население трением добывает огонь и разжигает большой костер.

Вокруг костра укладывают сброшенные рога, молодые люди начинают монотонно бить в бубны и петь национальные песни. Во время праздника режут несколько животных для пропитания престарелых членов племени, женщин и детей.

После этого мужчины среднего возраста отправляются на дальние пастбища. Обыкновенно в празднике принимает участие шаман, который исполняет ритуальный танец и поизносит заклинание.

Семейные

Народы, живущие на севере долгое время были вне цивилизации и поэтому у них сложилось свое понимание жизни. Главным образом в их становлении сыграла языческая религия и поклонение шаманам.

Для повышения своего авторитета и возможности влияния на народ старшины племен выработали определенные ритуалы на разные случаи жизни. Из-за отсутствия письменности старинные обряды передавались шаманами по памяти по наследству. Многие из них празднуются внутри семьи и связаны с временами года.

Пэгытти

Пэгытти – праздник Нового года, который отмечается в период зимнего солнцестояния 21 и 22 декабря. Дата выбрана не случайно, оленные люди с давних пор считали, что небесные светила оказывают сильное влияние на людей и в период, когда в созвездие Орла восходит звезда Альтаир необходимо задобрить

Небесного царя, чтобы благоприятно пережить предстоящую зиму. В эти дни приносят в жертву самого большого оленя, разжигают костер и поют ритуальные песни. Во время праздника накрывают богатый стол и загадывают желания. С этого дня ночь становится короче, день начинает удлиняться.

Выльгыкорантйэмын

Праздник «молодого оленя» отмечается чукчами в сентябре в момент, когда стадо возвращается с летних пастбищ. В это время происходит забой молодого оленя у которого тонкая шерсть. В день, когда стадо возвращается, женщины готовят вегетарианскую еду и собирают листья.

Мужчины распаляют костер на доске и с громкими криками горящий дерн скидывают по направлению стада. Женщины кидают в сторону стада угольки из костра, а дети стреляют из лука горящими стрелами. Такой ритуал должен защитить стадо от болезней и нападений. Чукчи считают, что таким образом они отгоняют от своих домов усталость и злых духов.

Свадебные

Чукчи (обычаи и традиции во время свадебного торжества удивляют европейских людей) совершают обряд бракосочетания в яранге жениха. Жениха и невесту обмазывают жертвенной кровью, на их телах выводят знаки, которые символизируют оберег семьи. После этого брачующиеся обожествляют огонь, закат и рассвет.

Иногда молодожены вместе с родственниками отправляются к родителям невесты и отвозят подарки в виде угощений и оленей. В браках у чукчей не существует родственных или возрастных ограничений.

В некоторых случаях, когда молодой человек сам выбирал себе невесту по древнему обычаю он должен был отработать у своего тестя несколько лет. Если после сватовства ему было отказано, то его начинали считать никчемным и переставали даже кормить.

Мужчина у чукчей не мог иметь больше 4 жен, чаще всего у них встречаются браки, где в семье 2 или 3 жены. В случае, если жена умирает, мужчина может взять в жены ее сестру. Младшие братья, после смерти старшего, обязаны взять в жены его вдову.

Также, оленные чукчи отмечают праздники:

- «Убоя молодых оленей в августе»;

- «Установки зимнего жилища»;

- «Разбивку стада в весенние дни»;

- «Чествование рогов в весенние дни после отела важенок»;

- «Жертвоприношение огню».

Музыкальные

Песнопение и танцы для чукчей играют важнейшую роль, они очень музыкальны и могут напевать мелодии даже в часы отдыха. Песенные мотивы достаточно разные, некоторые из них исполняются со словами. Во время пения аборигены могут жестикулировать, бить в бубны и производить монотонное мурлыканье, при этом соблюдая ритм.

Иногда чукчи изображают крик и звуки животных и птиц. В каждой семье чукчей существует свой напев или несколько отдельных мелодий, перешедших по наследству или собственного сочинения.

С давних времен среди чукчей существует традиция проведения песенно-танцевальных соревнований. Они проводились между селениями, семьями или отдельными людьми. Победители награждались памятными подарками.

У чукчей существует свой оригинальный способ извлечения гортанных звуков под названием «пилыъэйнэн». Во время такого песнопения втягивается воздух, сжимаются связки на горле, губы широко растягиваются и издается оригинальный шипящий звук. Высота звука меняется за счет перемен сжатия в горла и растяжения губ.

Традиции в одежде

Чукчи – язычники, именно этим объясняются непривычные и дикие для европейского человека традиции и обычаи.

Одежда чукчей-мужчин шьется исключительно из меха пыжиков, подросших телят в осеннее время. Она состоит из двойной меховой рубахи, двойных штанов, коротких меховых чулок, сапог и шапки в виде мехового капора.

Одежда женщин похожа на мужскую одежду. Она тоже двойная, состоит из цельносшитых штанов с низко вырезанным корсажем, который стянут на линии талии. Одежда имеет разрез на груди и очень широкие рукава, благодаря которым чукчанки легко работают руками. В качестве верхней летней одежды служат балахоны из оленьей замши или пестрых материй.

В качестве костюма для грудничка используется олений мешок с глухими разветвлениями для рук и ног. В качестве пеленки используется слой мха перемешанный с оленьей шерстью.

Необычные и странные

Все обряды, ритуалы и традиции переходят из уст в уста через шаманов. Некоторые кажутся странными и почти все из них включают в себя обязательное жертвоприношение. Чукчи до сих пор уверены в действенности такого способа задабривания духов.

Тыркыльыкоранмат

Дважды в год каждая семья празднует день благодарения. В основу праздника Дня быка был положен обряд Благодарения – Мнэгыргын, что означает жертвоприношение выбранного оленя. Кровью животного обмазывают нарты, вход и основу яранги, амулеты и семейные охранители рода.

Отваренное оленье мяса варят на большом котле и раскладывают по центру яранги на шкуре. Вход в ярангу завешивают оленьей шкурой и вокруг котла разводят священный семейный огонь. В костре сжигают небольшие кусочки мяса и хозяин дома в это время стучит в бубен, призывая духов предков на пиршество. Все присутствующие распевают национальные напевы и исполняют ритуальные танцы.

Данные танцы посвящены богам Вагыргын, Наргынэн и Яйвачвагыргын. По убеждению чукчей, песни и танцы привлекают добрых духов, они прилетают в ярангу и принимают Обряд Благодарения.

Праздник Кита

«Праздник Кита» или «Польа» отмечается аборигенами, проживающими на побережье. Для этих людей морские животные не только пища, но и главная цель охоты. Праздник отмечается в самом конце лета, когда закрывается сезон. Суть мероприятия – вымаливание прощения у «Морского царя» за убийства китов и тюленей.

Перед праздником Кита происходит вылов животного. Его вытаскивают на берег, где собирается все местное население и происходит жертвоприношение. Чукчи разделывают тушу и кости бросают снова в воду. Издавна существовало поверье, что таким образом животное может вновь воскреснуть.

Правдивые и ложные стереотипы

Существует несколько легенд о чукчах, которые кажутся неправдоподобными.

- Они никогда не помогут тонущему человеку, по их поверьям в водоеме обитают духи, отвечающие за переход в иной мир.

- Любой чукча по желанию в древние времена мог поменять свой пол по велению духов. Превращенный мужчина начинал носить одежду противоположного пола и пользовался после этого огромным влиянием в племени. В прошлом веке этот обычай был упразднен.

- Чукчи зачастую селились в ярангах достаточно скученно, нескольким семьями одновременно. В случае жары они не стеснялись ходить без верхней одежды.

- Женщины чукчи были достаточно свободолюбивы и очень часто разрывали отношения со своими мужчинами и продолжали жить самостоятельно.

- Считается, что именно чукчи первыми придумали детские подгузники, которые представляли собой накладки из мха и оленьего меха, которые отлично впитывали продукты жизнедеятельности.

- Среди чукчей существует строгая семейная иерархия, глава семьи обладает неограниченной властью и легко распоряжается жизнью любого члена своей семьи.

Удивительным считается факт, что вплоть до начала прошлого века чукчи различали только 4 цвета. Это произошло из-за недостатка цветового разнообразия в окружающей среде и в результате они видели только белый, черный, красный и синий цвета.

Однако после сближения с цивилизацией, помимо трансформации обычаев и традиций они переняли и цветовосприятие. Постепенно они начинают различать многочисленные существующие оттенки.

Видео о народе

Все традиции чукчей:

археология, антропология и этнология в cIRcuM-PAdFIc

УДК 391.4

DOI dx.doi.org/10.24866/1997-2857/2018-3/73-83 л.н. хаховская*

ПРАЗДНИК КИТА В РИТУАЛАХ АБОРИГЕНОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

На основе литературных и архивных источников в статье проанализирован ритуал китового праздника коренного населения Северо-Востока России (береговые группы северо-восточных палеоазиатов, эскимосы), рассмотрены формат, структура, комплекс действий и материальные атрибуты праздника. Автором установлены структурные соответствия между китовым ритуалом и похоронным обрядом северо-восточных палеоазиатов, раскрыты истоки и смысл кукольного спектакля в празднике кита науканских эскимосов, сделан вывод об аккумулирующем и обобщающем характере китового праздника.

Ключевые слова: праздник кита, Северо-Восток России, коренные жители, морской зверобойный промысел, похоронная обрядность, кукольный спектакль

Whale festival in the context of indigenous rituals of Northeast Russia.

LYUDMILA N. KHAKHOVSKAYA (N.A. Shilo North-East Interdisciplinary Scientific Research institute, Far eastern Branch of Russian Academy of Sciences)

Based on the analysis of literary and archival sources the article focuses on the ritual of the whale festival among the indigenous peoples of Northeast russia, such as eskimos, Maritime Koryaks and Chukchi. The author studies the format, structure, actions and material attributes of the whale festival, showing structural correspondences between it and the funeral rites of the Northeastern Paleo-Asiatics. The author states that the whale festival has an accumulating and generalizing nature.

Keywords: whale festival, Northeast russia, indigenous population, fishing cult, funeral ritual, puppet show

Основным занятием коренных жителей прибрежных районов Северо-Востока России (эскимосов, береговых чукчей и коряков) на протяжении длительного времени являлся мор-

ской зверобойный промысел, что наложило отпечаток на их ритуальное поведение. Обрядами сопровождались некоторые действия во время подготовки к охоте, в ходе самого промысла, но

* ХАХОВСКАЯ Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории истории и экономики Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения РАН. E-mail: hahovskaya@gmail.com © Хаховская Л.Н., 2018

АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ В CIRCUM-PACIFIC

наиболее масштабные и зрелищные мероприятия разворачивались после удачной добычи1. Историографически о сакральном поведении, связанном с морским зверобойным промыслом, известно со времени ранних контактов русских с аборигенами. В середине XVIII в. о корякских и чукотских китовых церемониях писали С.П. Крашенинников [11], Г.В. Стеллер [21], Г.Ф. Миллер [19]. Архивные источники второй половины XVIII в. располагают материалами Н. Дауркина о китовом промысле чукчей на Берингоморском побережье (Российский государственный архив древних актов, далее -РГАДА. Ф. 199. № 539. Оп. 2. Д. 6. Л. 101-102)2 и Т. Шмалева о промысле коряков в Охотском море (РГАДА. Ф. 199. № 539. Оп. 2. Д. 6. Л. 102; № 528. Оп. 2. Д. 7. Л. 14об.).

В последующей историографии праздник кита получил освещение лишь в довольно поздних работах. Можно выделить три временных среза наблюдений. Во-первых, в начале ХХ в. достаточно подробные материалы отложились в трудах участников Джезуповской экспедиции В.Г. Богораза [2] и В.И. Иохельсона [29], а также дневниковых записях супруги последнего, Д.Л. Иохельсон-Бродской (Архив Института Восточных рукописей, далее — (АИВР). Ф. 23. Оп. 2. Д. 128). Небольшая по объему дневниковая запись Иохельсон-Бродской о событиях осени 1900 г. в корякском селении Куэль в общих чертах соответствует тексту Иохельсона [29, р. 69-77], но написана в иной, более экспрессивной манере.

Следующий хронологический срез — это наблюдения 1920-х — первой половины 1930-х гг., когда на Крайнем Севере работали сотрудники советских учреждений — П.П. Иванов [10], Г А. Меновщиков [16], И.К. Воблов [3], Н.Н. Бе-ретти [1], С.Н. Стебницкий [20], К.И. Бауэр-ман (Государственный архив Российской Федерации, далее — ГАРФ). Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 448), И.А. Варрен (Архив Музея антропологии

1 В данной работе под ритуалом мы подразумеваем совокупность обрядов, тогда как под обрядом — действие более ограниченное, частное. И ритуал, и обряд характеризуются символичностью, отсутствием непосредственного утилитарного значения, однако ритуалу, помимо масштабности, присуща также демонстративность, то есть наличие хотя бы небольшого круга зрителей. Ритуал предполагает наличие коллектива участников, а также гостей, которые в той или иной степени участвуют в нем, а обряд может быть совершен и одним человеком, скрытно от посторонних.

2 Материалами из РГАДА поделился И.Е. Воробей, за что автор приносит ему глубокую благодарность.

и этнографии, далее — АМАЭ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 24). Рукопись Варрена содержит подробное и пространное описание ритуала, увиденного автором в чукотском селении Лорино поздней осенью 1931 г. Это описание в варианте свободного изложения частично обнародовано И.Е. Гехтманом [6, с. 34-39], но многие важные детали и обстоятельства праздника в этой публикации отсутствуют.

В следующие десятилетия, в связи с советской модернизацией, промысловые праздники быстро уходили из жизни приморских аборигенов, поэтому во второй половине ХХ в. этнографы могли основываться преимущественно на расспросных данных. У коряков сведения такого характера в 1956-1957 гг. собирал И.С. Гур-вич [7]. О китовом празднике науканских эскимосов на основании рассказа очевидца, зафиксированного в 1971 г., писал Г.А. Меновщиков [18]; об этом же празднике повествует Т.С. Теин, использовавший, вероятно, впечатления своего детства и юности [23]. Теин, кроме того, имел опыт участия в качестве эксперта в возрождаемых в позднесоветский период эскимосских традиционных праздниках [24; 25].

Таким образом, массив источников по данному вопросу представляет собой результаты непосредственных наблюдений, расспросов, а также специальных (музейных и публичных) реконструкций и репрезентаций. Однако историография данной темы ограничена описаниями и не содержит аналитических и сравнительных исследований. Цель нашей статьи состоит в анализе обстоятельств ритуала китового праздника, включая его формат, структуру, обряды и материальные атрибуты, а также корреляции с другим ритуальным поведением аборигенов.

Исследователи по-разному подходят к осмыслению роли и значения ритуалов в традиционных обществах. Одни из них, относя ритуалы к явлениям религиозного порядка, считают последние эпифеноменами, маскирующими более глубинные социальные, ментальные и психологические процессы [9; 13; 27]. Другие полагают, что религия в целом и ритуал как ее проявление обладают самостоятельным онтологическим статусом и подчеркивают, что ритуализированное поведение является не периферийной и обособленной частью жизни, а практикой, пронизывающей все сферы повседневности [5; 15; 26]. При этом позиции представителей разных подходов могут быть сближены во взгляде на ритуал как на динамичную сферу, всякий раз заново связывающую коллективные представ-

ления и текущую деятельность определенной группы. Именно эта природа ритуала придает ему онтологическое и гносеологическое значение источника и движущей силы инноваций.

Так, концепция Тернера состояла в том, чтобы видеть в ритуале не статичное положение, а развивающийся процесс; не застывшие, а постоянно обновляющиеся структуры (антиструктуры), которые являются стимулом культурного развития [26, с. 31, 32]. Такая точка зрения в определенной степени совпадает с мнением Дюркгейма, который считал, что невидимая принуждающая социальная сила, действующая в традиционном обществе, рождается в ходе совместных практик религиозного характера [9].

В данной статье мы придерживаемся сходного взгляда на ритуал как на творческий, резонансный процесс, аккумулирующий достижения смежных человеческих практик и, в свою очередь, порождающий социальные, культурные и даже технические подвижки в обществе. Китовый праздник как никакой другой позволяет увидеть обусловленную этой перманентной креативностью акциональную и символическую «многослойность» в пределах достаточно устойчивых форм. Многообразие обрядового поведения также дает основание говорить о постоянно происходившей ритуализации актуальных социальных событий, то есть о включении их в китовый церемониал и дальнейшем растворении в сакральном контексте.

Как известно, традиционное общество, при всей его эгалитарности, являлось социально неоднородным. Общественные иерархии строились на различных основаниях, например, времени поселения в данном месте, принадлежности к тому или иному семейному клану, а также, без сомнения, удачливости в промысле. Судя по всему, праздники морских зверобоев — и китовый здесь не является исключением — носили социально-распределенный характер, связанный с личными качествами конкретных охотников и промысловым мастерством семейств в поселковом сообществе. Так, Меновщиков, отметив отсутствие у эскимосов «общего национального праздника», квалифицировал те церемонии, которые он наблюдал в Сирениках, как «домашние производственные» по той причине, что «у каждой семьи или группы родственных семей существует свой производственный праздник, на который приглашают и соседей». Меновщиков связывал социокультурную подоплеку эскимосских праздников с тотемическими представлениями, отмечая индивидуальный характер тотемов

для каждой семьи: «Бог-тотем у каждой родственной группы или семьи разный: у одних это морж, кит, у других — олень, песец или какой-либо иной тотем-покровитель» [17, с. 76, 77].

Синхронные данные И.К. Воблова говорят в пользу этого положения: отдельным семьям «приносит счастье» какой-либо определенный морской зверь — морж, тюлень, лахтак, кит, косатка. Другими словами, охотники могли претендовать на присвоение тотема в том случае, если они добивались определенных результатов в его добыче. Получив статус, охотник закреплял его в вещественных символах (фетишах) и личном празднике, которые он передавал по наследству. Образ тотемного зверя воспроизводился в раскрашивании лиц во время торжеств [3, с. 321] (рис. 1, 2).

Рис. 1, 2. Раскрашенные лица на празднике кита. Копия с рисунков И.С. Вдовина. Источник: АМАЭ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 24. Л. б/н. Художник К.В. Штерн.

АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ В ЮГСиМ-РАС^Ю

Значение акции раскрашивания лиц не может быть прочитано однозначно. Предлагаемый нами вариант интерпретации указывает на маскирующий характер рисунков — они утаивают от кита, который непременно присутствует на празднике, истинные лица тех, кто его добыл и «утилизировал». С помощью этой меры все участники становятся как бы единым «китовым народом», солидаризуются со своим тотемом и отрицают ответственность за его убийство, разделывание и поедание. Более того, чтобы «отвести» киту глаза и убедить его в собственной непричастности, празднующие должны продемонстрировать киту сцену его добычи какими-то посторонними людьми. Способы такой демонстрации дают выход творческой фантазии и разрастаются до сложно устроенного «кукольного спектакля», о котором речь пойдет ниже.

Однако сакрально-религиозная приуроченность, дающая определенному семейству право обладать культом того или иного зверя, отнюдь не препятствовала тому, чтобы этот культ практиковали и любые другие домохозяйства. Ярким примером тому является чукотско-эскимосский праздник моржовых голов — любой охотник, добывший зверя, не только мог, но и, согласно традиции, обязан был провести с его головой предписанные обряды, завершавшиеся выносом накопленных за сезон голов на жертвенное место. Несмотря на такое унифицирующее предписание, праздник моржовых голов все же считался «личным», передающимся в семье от отца к сыну [12, с. 52]. Каждая семья, видимо, вносила в ритуал моржовых голов какие-то индивидуальные элементы. Кроме того, праздник не мог не различаться по масштабу, поскольку удачливые охотники накапливали много голов (и, соответственно, угощения) и могли развернуть более широкое торжество, а скромная добыча сопровождалась малозаметными действиями [2, с. 89]. Сказанное справедливо по отношению к промыслу не только моржей, но и других морских животных3. Можно предположить, что серия индивидуальных праздников выливалась в своеобразный смотр, привносивший в жизнь дух соревновательности и конкуренции, во время которого подтверждались или пересматривались репутации глав семейств. Люди, добивавшиеся общественного признания, должны были устраивать праздник

3 По поводу праздника нерпы у олюторских коря-

ков И.С. Гурвич пишет, что те семьи, у которых не хватало продуктов для организации самостоятельного праздника, объединялись с родственниками [7, с. 239].

для всего селения. Именно так поступал, например, зажиточный эскимос Матлю, в 1920-х гг. обладавший самым большим авторитетом в эскимосском селении Уназик (Старое Чаплино) и, по словам советских сотрудников, державший «в своих руках все население сел [южной части Чукотского] района» [28, с. 178, 181].

В результате сезонных промысловых церемоний вблизи береговых сел образовывались «мемориалы» из голов и костей добытых животных, которые становились сакральными объектами и жертвенниками, что особенно характерно для Чукотки (рис. 3). На Охотском побережье такого рода мемориалы не столь часты, однако они отмечены другой спецификой: вместе с натуральными объектами (останки животных) применялись искусственные, специально изготовленные для маркировки охотничьего успеха.

Рис. 3. Жертвенное место в Уэлене. Фото Г.Г. Рудых, 1920 г. Источник: [14, с. 9].

Иохельсон зафиксировал вблизи некоторых корякских селений массивные деревянные столбы, которые водружались после удачной китовой охоты хозяином байдары, добывшей животное

[29, р. 38]. Каждый из таких столбов (камак) символизировал собой кита, «обязанность» которого состояла в наблюдении за морем и привлечении «новых китов»4. Такое ритуализированное поведение, смыкавшееся с фетишизацией артефактов и магическими ожиданиями, распространилось и на более узкий, домашний формат: в какой-то период времени, возможно, связанный с оскудением китовой охоты, широкий общественный церемониал водружения столба у коряков был заменен приватными действиями в семейном кругу, а массивные камаки трансформировались в небольшие «китовые» фигурки, взявшие на себя функции наблюдателей, о чем подробнее мы скажем ниже.

Китовые церемонии устраивали зажиточные семейства, которые, помимо прочего, обладали достаточно вместительным жилищем для размещения большого количества людей. Однако, поскольку китовый праздник длился от нескольких дней до месяца, численность и состав участников постоянно менялись. Судя по всему, начало праздника было самым массовым. Так, в Лорино (1931 г.) в этот день возле яранги устроителя, зажиточного чукчи Тмууэ «собралось почти все население поселка … взрослые и дети» [6, с. 35]. В дальнейших действиях непосредственно в жилище Тмууе, которые шли 14 дней, участвовали далеко не все сельчане — получив долю китового мяса после вскрытия ямы, многие семейства разошлись по своим домам и продолжали торжество там. По этому поводу Богораз сообщал, что у чукчей состав участников праздника формировался по принципу предпочтительных связей: каждая семья приглашала «свой круг родственников и знакомых» [2, с. 85]. Иохельсон, напротив, подчеркнул общественный характер праздника у жителей небольшого селения Куэль: «Казалось, что все жители переселились в жилище Хай-Вилоха» [29, р. 71]. Действительно, многие куэльцы весь период «утилизации» животного, который длился 5 дней, проживали в полуземлянке Хай-Вилоха — собственника сети, в которую попал кит.

По срокам проведения китовая церемония, как правило, не совпадала со временем непосредственной добычи животных, а переносилась на позднюю осень, когда морская охота,

4 Камаки, кроме того, считались охранителями селения, их происхождение связывали с первопоселенцем-основателем, потомки которого могли претендовать на особые права в отношении данной территории [29, р. 37, 38; 14, с. 10].

напротив, замирала. В Лорино китовый праздник начался 11 ноября 1931 г., примерно через месяц после удачного промысла, а в дальнейшем возобновился в феврале 1932 г., после повторного вскрытия ямы (АМАЭ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 24. Л. 5об.). Таким образом, можно говорить о хронологически-разнесенном событийном контексте китового ритуала в том случае, если добычей становился крупный зверь (гренландский кит), мяса которого хватало надолго. Но если размер кита не предполагал длительного хранения мяса, то праздник мог наступить тотчас после охоты, как это произошло в селении Куэль 11 октября 1900 г.

Структура китового праздника, как и других промысловых культов, предстает перед наблюдателями трехчастной, поскольку в ней вычленяются три узловых события: встреча животного, его «увеселение» (основная часть) и проводы. Однако по ряду причин данная структура размывалась, становилась нечеткой. Во-первых, акт встречи отрывался от основной части из-за отсроченности праздничных действий от момента добычи. Во-вторых, большая длительность китового праздника при добыче крупного животного приводит к тому, что он становится как бы обобщающим, вбирающим в себя те или иные действия других ритуальных или праздничных событий.

Поэтому наиболее структурированным выглядит китовый праздник в Куэле, ведь здесь все три части следовали одна за другой: после встречи на берегу люди пять дней праздновали в жилище, а утром шестого дня они «отправили» кита в море5. В обряде встречи прослеживается отношение к киту как к желанному гостю: животное встречают шествием, танцами, заклинательными выкриками, символически поят и кормят. Ритуал встречи, судя по литературе, был достаточно сложным и разработанным у береговых жителей Чукотки [2, с. 100; 24, с. 6, 7] и более простым у коряков Охотского побережья [29]; (АИВР. Ф. 23. Оп. 2. Д. 128. Л. 50об, 51).

В ходе разделки необходимо было позаботиться о заместительном сохранении целост-

5 Возможно, что в прошлом и чукчи придерживались именно такого временного интервала основной части: Богораз, например, сообщает о пятидневном пребывании кита в жилище как о некоем каноне [2, с. 100]; Иванов, наблюдавший чукотские китовые праздники в середине 1920-х гг., также отмечает пятидневный срок первоначального (подготовительного) торжества [10, с. 397].

ности животного, то есть о создании его символического двойника, который воплощал кита во время церемоний в жилище. Это достигалось путем создания своего рода «натурального макета»6 или же искусственного изображения (модели) различной степени условности. Для «натурального макета» кита от разных частей его туши отрезали небольшие кусочки, которые помещали на шкуру разобщенными [2, с. 100] или же связанными между собой ремнем [3, с. 326]. «Натуральным макетом», по-видимому, можно признать и отдельные части кита (кусочки кожи, пласты китового мяса и жира), которые в качестве целого кита «участвовали» в таких церемониях праздника, как проводы в море, шаманское камлание. Однако натуралистичная заместительность не была единственным вариантом, часто она трансформировалась в имитацию тела животного моделями в виде деревянных отрезков и скульптур. Форма и размеры отрезков варьировали — от массивных столбов-камаков (о которых сказано выше) до веретенообразных палочек длиной до полуметра [29, p. 39, fig. 5e] или же, в случае имитации мелких ластоногих, совсем коротких кусочков веток [7, с. 239].

Также кита изображали в виде более или менее реалистичной скульптуры разного размера. Стеллер, например, отмечает, что олюторские коряки в ходе торжеств использовали огромную («длиною в 2 сажени», то есть более 4 м)7 деревянную модель животного, которую хранили на лабазе, а ее сбрасывание в море имитировали [21, с. 73]. На китовом празднике в Куэле размер подобной скульптуры составлял 21 см. Подготовить такую фигурку было гораздо проще, поэтому в море ее действительно выкинули, о чем сообщает Иохельсон-Бродская: «Завтра коряки отправляют белуху, т[о] е[сть] деревянное подобие дельфина бросают в море» (АИВР. Ф. 23. Оп. 2. Д. 128. Л. 58). Береговые коряки и эскимосы, как будет показано ниже, моделировали не только фигуру кита, но и других персонажей, значимых для китового праздника.

6 Здесь мы условно, в целях создания наглядного образа, применяем термин, введенный А. Д. Столяром для характеристики одного из этапов развития первобытного искусства [22].

7 Правда, этому противоречат синхронные данные

Крашенинникова, который говорит не о саженях, а о футах [11], то есть длина модели кита составляла примерно 60 см; а также более поздние сведения Миллера о размере модели длиною «в аршин», то есть немногим более 70 см [19, с. 472].

Обязательность действий, направленных на обеспечение эффекта присутствия на празднике того самого добытого кита (в виде «натурального макета» или различных моделей) не может не навести на аналогию с похоронным обрядом северо-восточных палеоазиатов (чукчей и коряков), когда тело усопшего в течение нескольких дней обязательно находится в жилище. Действительно, структура и содержательное наполнение этих ритуальных событий совпадает и по целям, и по способу их достижения (табл. 1).

Развлекающие действия на китовом празднике несут сильные положительно заряженные эмоции. Это и неудивительно — добыча животного сама по себе радостное событие, связанное с удовлетворением насущных потребностей. Однако имеется и иная, более глубинная подоплека происходящего — это намеренно разыгрываемая радость, трансцендентный посыл, адресатами которого являются обитатели не столько реального, сколько невидимого мира. Другими словами, это особый спектакль-пантомима, у которого есть два рода зрителей: первый воображаемый, но условно материально воплощенный — это сам добытый кит. Второй -это зрители полностью воображаемые, сородичи кита. Цель этой акции состоит в установлении прочных связей с виртуальным «китовым» миром, в который посылается сигнал — здесь, на земле, весело и радостно, сюда стоит вернуться. Позитивный эмоциональный настрой поэтому намеренно педалируется8, действительное положение земных дел приукрашивается. Киту (и его невидимым сородичам) демонстрируют достаток, предлагают обильное угощение, готовят щедрые гостинцы на «обратный путь».

Таким образом, кит в праздниках берегового населения выступает как почетный гость, который своим присутствием мотивирует людей к общему веселью. Участники пляшут, играют на бубнах, участвуют в различных состязаниях [10, с. 397-399; 24, с. 11]. Имеет место пиршество и даже объедание среди присутствующих [6, с. 34, 35], а также принудительный взаимный обмен вещами [23, с. 91; 18, с. 207]. Добытый зверь в этой ритуальной обстановке предстает как существо не умерщвленное и «присвоенное» людьми, а все еще самостоятельное, обладающее собственной волей, лишь на короткий срок находящееся в обществе людей.

8 Иногда это не соответствовало действительному настроению участников: как пишет Иванов, во время продолжительных китовых торжеств чукчи ходят «злые и невыспавшиеся» [10, с. 399].

Таблица 1

Примерная структура и содержание ритуального поведения северо-восточных палеоазиатов

Ритуальное событие Развлекающие действия Обеспечивающие действия Трансцендентные практики

Китовый праздник Танцы, пение, игра в бубен Разговоры с «китом» Приготовление сопроводительного инвентаря. Совместные трапезы Гадание на голове9

Похоронный обряд Игры (в карты, в мяч) Рассказывание смешных историй

Такую витальность киту в глазах аборигенов придает его невидимая, но актуальная соединенность с сородичами — ведь он только гость, и его нужно настроить дружелюбно. Мировоззренческую основу данных действий составляет идея гостевания, постоянного перемещения между мирами, круговорота животных. Надлежащая встреча и проводы гостя устанавливают обратную связь с потусторонним миром, что служит залогом успешного промысла в будущем. Таким образом, добыча имеет не только объективную, но и воображаемую ипостась, и люди, пребывающие с добычей в это время, также меняются ментально и акционально. Они выказывают сущностное и поведенческое слияние с этим воображаемым, «идеальным» зверем, то есть именно то религиозное состояние, которое квалифицируется как тотемизм.

Тотемически ориентированная гостевая структурная модель китового праздника, переживаемое эмоциональное единение со зверем не могли не оказать влияние на смежные стороны жизни общества. Именно поэтому, на наш взгляд, между промысловым культом и похоронной церемонией возникли поведенческие транспонировки, имеющие общее ментальное происхождение. Другими словами, мы полагаем, что поразительные соответствия между промысловым праздником кита и похоронной церемонией северо-восточных палеоазиатов являются обратным эффектом воображаемой ассоциации с животным. Если люди, пусть и ситу-

9 Гадание на голове северо-восточные палеоазиаты проводят как по отношению к покойнику, так и по отношению к морскому зверю [8, с. 83], только в случае кита, голова которого слишком велика, используют головы более мелких морских животных.

ативно, преображаются в «китовый народ», то добыча животного и смерть человека становятся событиями одного порядка. Европейских наблюдателей всегда удивляло, с какой сдержанностью и даже весельем протекают похороны у чукчей и коряков. Установка на то, что человек «должен уйти весело» противоречит западному мировоззрению. Но такое шокирующее поведение можно объяснить влиянием охотничьего опыта — во время похорон специально создается эмотивная ситуация, аналогичная промысловому празднику. Указанные ментальные и акци-ональные транспонировки могли привести и к такому концептуальному сдвигу внутри сообщества, в результате которого появился институт добровольной смерти.

В самом деле, собранные исследователями сведения дают основание полагать, что охота в глазах коренных жителей Севера являлась не простым умерщвлением животного, а установлением с ним доверительных отношений, вследствие которых добыча добровольно сдавалась охотнику. Удачную добычу аборигены воспринимали как согласие животного на добровольную смерть [4, с. 157-159]. Беретти указывал, что исход китовой охоты зависел от желания самого животного, и, если по всем признакам выходило, что кит не желает быть добытым, то промысел прекращали [1, с. 36, 37, 77]. И коль скоро люди объединяются с китами в единый народ, система договорных отношений, охватывающая вопросы жизни и смерти, распространяется и на мир самих людей. Человек, принявший добровольную смерть, заслуживает таких же почестей, как и намеренно сдавшийся на выстрел зверь. Неслучайно в погребальном ритуале отчетливо прослеживается структура

китового (и иного промыслового, например, медвежьего) праздника с его обязательным развлечением добычи во время «лежания» в жилище и последующим отправлением к сородичам. Данная ритуальная структура в итоге приобрела универсальный характер, захватив не только животный, но и человеческий мир.

Таким образом, в китовом празднике прослеживается стремление людей солидаризоваться с морскими животными для того, чтобы выполнить ту основную функцию (привлечение зверей в селение), ради которой создаются конкретные объекты (камаки, «натуральные макеты», модели) и вырабатывается соответствующая им онтология (множественность и взаимопроницаемость миров, взаимные транспонировки и трансформации живых и неживых существ).

Тотемические установки промыслового культа влекут за собой практики своего рода телесного оборотничества, желания людей скрыть свой истинный облик, что проявляется в уже упомянутой разрисовке лиц, а также во взаимном надевании масок на людей и на добытых животных10. Под таким углом зрения китовый праздник предстает как лицедейство, представление охотниками (и всеми присутствующими) себя не теми, кем они являются на самом деле. Это не вполне доверительные отношения людей со зверем, а несколько асимметричные, которые достигают апогея в так называемом кукольном спектакле. Суть его заключается в том, что во время китового праздника воспроизводится критичный для кита эпизод — обстоятельства его добычи. Чукчи Уэлена, по Иванову, представляли этот эпизод как сочетание движений управляемых людьми предметов (модели байдар, весел, гарпунов, уток и кита, подвешенные на веревках через блоки) и пантомиму (распорядитель праздника разыгрывает момент добычи животного) [10, с. 399].

Науканские эскимосы, согласно свидетельствам очевидцев, разыгрывали этот эпизод как постановку, в которой действовали исключительно модели. Они также не находились в статичном состоянии, а двигались, выказывая при этом характерные признаки и действия. В реконструированной в 1970-х гг. версии наукан-

10 На китовом празднике в Куэле голова белого кита и обоих тюленей были укутаны в капюшон из травы и помещены на крыше амбара, две женщины также надевали на себя травяные маски [29, р. 71, 74]; науканские эскимосы на празднике надевали деревянные маски [18, с. 205].

ского ритуала, известной по работам Теина [23; 24], применялась сложная система подвесных веревок и лесок, а также технические приспособления, что и обеспечивало динамику. Вначале по центру жилища проплывала фигура кита, выпуская (с помощью велосипедного насоса) фонтанчик воды, смешанной с известью; за ним двигалась модель байдары с деревянными фигурками людей; оттуда вылетала стрела с магнитом (модель гарпуна), поражая кита, на котором также размещался магнит. С потолка падал мешок с угощениями, вслед за этим из углов жилища к его центру устремлялись фигурки четырех уток, за ними вылетали две скульптур-ки пуночек. Наконец, о потолок ударяли подвешенными моделями двух весел [24, с. 12-18].

Меновщиков описывает у науканцев не такую грандиозную, но все же технически достаточно сложную постановку кукольного спектакля, где была задействована система ремней и блоков (роликов), с помощью которых с потолка спускали наполненный жирник, а к нему с четырех углов двигались модели байдар с человечками и веслами. Как пишет Меновщиков, «это изображение охоты на морского зверя. <…> Жирник — это кит в море. К нему подходят байдары с охотниками» [18, с. 206].

Таким образом, науканский китовый праздник демонстрирует довольно изощренную работу по миниатюризации и моделированию персонажей китовой охоты и постановке кукольных сцен и в этом аспекте может быть интерпретирован как завершающее звено ритуальной «цепочки», составными частями входящей в другие праздники берегового населения. Сопоставимые предметы (подвешенные к сетям птичьи фигурки и весла) использовались в описанном Богоразом [2, с. 89, 90] благодарственном празднике Кереткуна, но здесь они занимали неподвижное, статичное положение. Дальнейшее развитие «материальной части» и появление динамизма, а вместе с тем зрелищ-ности усматривается в эскимосском празднике «хождения кругом», на котором уже имелось механическое приспособление в виде колеса, вращающего шест, на котором укреплена рама с подвешенными к ней фигурками кита и байдар с охотниками [2, с. 97]. При повороте колеса шест вращался, рама двигалась и создавала игрушечную имитацию обстановки охоты -байдары преследуют кита.

Материалы о китовых праздниках в Лори-но и Куэле не содержат сведений о кукольных представлениях, но не приходится сомневаться,

что подобные действия существовали у береговых коряков. Дело в том, что Иохельсон во время Джезуповской экспедиции приобрел у коряков селений Таловка и Каменское вырезанные из дерева фигурки, которые во время китового праздника располагались именно у горящего жирника и «наблюдали» за плавающей в нем китовой кожей. Жирник в данном случае символизировал море, кусочки китовой кожи -самого кита [29, р. 39], а наблюдателей, по аналогии с вышеописанными ритуалами, можно считать охотниками. Не случайно они имели, в основном, антропоморфный облик. Охотники, по нашему мнению, скрываются и за палочками, символизирующими нерп у олюторцев, поскольку они были субъектами такого «наблюдения» у горящего жирника [7, с. 239]. Все эти фигурки — от палочек до человечков — это охотники, прячущие свой истинный облик. Именно такой подход, как нам кажется, проливает свет на причины появления в «сценографии» китового ритуала столь необычного кукольного спектакля.

Итак, китовый церемониал представляет собой комплекс действий, связанных с различными взглядами на роль кита, на обязанности людей по отношению к киту и с вытекающими отсюда разнообразными моделями ритуального поведения. Множественность ролей самого добытого животного обусловливает многослой-ность праздника, его открытый и аккумулирующий характер. Кит предстает как сородич, пусть и временно усопший, но способный к возрождению, и эти тотемические представления транслируются на погребальную обрядность. Далее, кит — это гость, добровольно пришедший к людям, и эта его ипостась влечет за собой целый ряд гостевых событий: постоянные совместные трапезы, игры и пляски, обмен подарками. Наконец, кит все же являлся промышленной добычей, и это «неудобное» обстоятельство требовало своего объяснения, для чего сцена добычи воспроизводилась в выгодном для охотников свете.

В итоге китовый церемониал инкорпорировал в себя действия, относившиеся к другим сакральным и несакральным событиям, при этом обряды и другие акции различным образом сочетались между собой, переплетались и трансформировались. Китовый праздник демонстрировал ярко выраженную тенденцию становиться обобщающим и в социальном плане — по продолжительности проведения, числу участников, по общей вовлеченности населения

всего поселка. При этом он не утрачивал личностного характера, тесно связанного с персоной устроителя, в роли которого выступали наиболее зажиточные и удачливые в промысле члены сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беретти Н.Н. На Крайнем Северо-Востоке // Записки Владивостокского отдела Государственного Русского географического общества. Владивосток, 1929. С. 5-102.

2. Богораз В.Г. Чукчи. Ч. 2. Л.: Изд-во Гла-всевморпути, 1939.

3. Воблов И.К. Эскимосские праздники // Сибирский этнографический сборник. Вып. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 320-334.

4. Виллерслев Р., Витебски П., Алексеев А.А. Жертвоприношение как идеальная охота: объяснение истоков доместикации северного оленя с точки зрения космологии // Этнографическое обозрение. 2016.№ 4. С. 154-175.

5. Геннеп А. Обряды перехода. М.: Восточная литература, 1999.

6. Гехтман И.Е. Золотая Колыма. Очерки о прошлом. Магадан: Кн. изд-во, 1958.

7. Гурвич И.С. Корякские промысловые праздники // Сибирский этнографический сборник. Т. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 238257.

8. Гурвич И.С. Таинственный чучуна. М.: Мысль, 1975.

9. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. М.: Ка-нон+, 1998. С. 174-231.

10. Иванов П.П. «Лишь действительно практическая работа даст возможность… двинуть этот богатейший край по пути действительно революционного строительства» (Информационный материал о Чукотке, 1926 г.) // Вопросы истории Камчатки. Вып. 1. Петропавловск-Камчатский: Новая книга, 2008. С. 369-407.

11. Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. М.-Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949.

12. Крупник И.И., Богословская Л.С. Комментарии к фотографиям раздела I // Тропою Богораза. Научные и литературные материалы. М.: Институт Наследия — ГЕОС, 2008. С. 51-52.

13. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.

14. Леонтьев В.В. Об этнографическом обследовании Северо-Восточной части Чукотского района (сентябрь-октябрь 1964 г.). Отчет по

теме НИР. Магадан, 1965 // Архив СВКНИИ ДВО РАН, инв. № 511.

15. Лич Э. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М.: Восточная литература, 2001.

16. Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан, 1959.

17. Меновщиков Г.А. На Чукотской земле: Из записок учителя. Магадан: Кн. изд-во, 1977.

18. Меновщиков Г.А. Китовый праздник полъа у науканских эскимосов // Страны и народы Востока. Вып. 20. М.: Наука, 1979. С. 202-207.

19. Миллер Г.Ф. О китовой ловле около Камчатки // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. 1757. Май. С. 470-479.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

20. Стебницкий С.Н. Очерки этнографии коряков. СПб.: Наука, 2000.

21. Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Книжное изд-во, 1999.

22. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985.

23. Теин Т.С. Эскимосский праздник кита «полъа» (на примере поселка Наукан) // Краеведческие записки. Вып. 10. Магадан: Кн. изд-во, 1975. С. 88-94.

24. Теин Т. С. Праздники эскимосов. Магадан: Кн. изд-во, 1984. 32 с.

25. Теин Т.С. И было так. Очерки традиционной культуры азиатских эскимосов. Магадан: Обл. центр нар. творчества и досуга, 1992.

26. Тернер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.

27. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб.: Азбука-классика, 2005.

28. Хаховская Л.Н. Морские зверобои Чукотки в период первоначальных советских реформ // Этнографическое обозрение. 2012. № 6. С.168-182.

29. Jochelson, W., 1905. The Koryak. Religion and myths. Publications of the Jesup North Pacific Expedition. Vol. VI. Part I. Leiden; New York.

REFERENCES

1. Beretti, N.N., 1929. Na Krainem Severo-Vostoke [In the Far Northeast]. In: Zapiski Vladivostokskogo otdela Gosudarstvennogo Russkogo geograficheskogo obshchestva. Vladivostok, pp. 5-102. (in Russ.)

2. Bogoraz, V.G., 1939. Chukchi [Chukchi]. Leningrad: Izdatel’stvo Glavsevmorputi. (in Russ.)

3. Voblov, I.K., 1952. Eskimosskie prazdniki [Eskimo holidays]. In: Sibirskii etnograficheskii

sbornik. Vyp. 1. Moskva-Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR, pp. 320-334. (in Russ.)