Народные обряды и их виды

В богатейшем культурном наследии народов мира особое место принадлежит вековым национальным обычаям, традициям, праздникам, являющимся одним из древнейших элементов традиционной культуры. Обряды и праздники бывают семейные (свадьбы, рождение ребёнка, похороны) и календарные (обычаи, связанные с началом и завершением сева, обряды вызывания дождя, солнца, жертвоприношение). Многие актуальны и по сей день.

Календарные обряды

Календарные обряды и праздники проводятся в определённое время. Каждый обряд продолжает предыдущий и таким образом они составляют полный годовой цикл следующих друг за другом действий. Древние тюрки делили календарные обряды на 3 сезона. Первый сезон — начало нового года и наступление весны, второй — начало лета, третий — встреча зимы. Эти сезоны у тюрков представляются как рождение, расцвет, угасание природы. Смена времени года была также тесно связана со скотоводством, земледелием, что находило символическое отражение в структуре и содержании праздника.

Науруз

Во все времена для человечества одним из самых значимых ежегодных событий являлось наступление весны. Во многих культурах весна начиналась в день равноденствия, когда продолжительность дня и ночи уравнивалась. Именно в это время года праздновался и Науруз. Науруз — это первый день нового года по солнечному календарю, который начинается 21 марта. Различные народы отмечали его по- разному, но он всегда был праздником возрождения природы, торжества жизни, надежды на щедрый урожайный год.

В день празднования Науруза обычно молились за души предков, просили Всевышнего послать им богатый урожай. Впрочем, к какой-то определённой религии этот праздник не имеет прямого отношения, так как ведёт свою историю с древнейших времён. Традиция празднования Науруза пришла к нам из древнего Ирана. В настоящее время он официально отмечается в Турции, Иране, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. Наши предки также были знакомы с праздником Науруз. По крайней мере, есть сведения, что татары Поволжья и Приуралья отмечали новый год в марте, но, к сожалению, не сохранились сведения о том, как именно это происходило. Тем не менее мы можем попытаться в общих чертах восстановить этот обряд на примере его празднования у других тюркских народов.

В этот день принято, чтобы дети ходили из дома в дом, поздравляли и пели песни, частушки и читали стихи про Науруз. За поздравление требовалось вручить детям вознаграждение. Считалось, что все пожелания, которые были высказаны детьми в этот день, непременно сбудутся.

В разные времена празднование Науруза имело свои особенности. Имеются сведения, что в древности этот праздник длился целых шесть дней. В это время правитель устраивал пиры для своих подданных. Со временем празднование Науруза растянулось на целый месяц. Первые пять дней были посвящены правителям, следующие пять — знатным и уважаемым людям, следующие — родственникам правителя, затем — простолюдинам и пастухам.

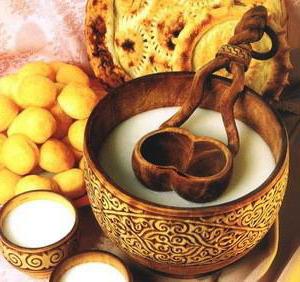

Обычаи, обряды и праздники передавались из поколения в поколение. Основной чертой празднования Науруза и по сей день является угощение друг друга сладостями. Это символизировало пожелание, чтобы весь год был таким же сладким. Чтобы жизнь была цветущей и прекрасной, дарили цветы. А чтобы год был урожайным, поливали друг друга водой. В зависимости от того, на какой день недели приходился Науруз, тюрки определяли, каким будет год. Например, если праздник отмечали в пятницу, то дождей в этом году будет мало, а морозы будут сильные, значит, год будет богат на ягоды. В этот же день следовало посадить в поле семь разных злаков в семи разных местах, поскольку цифра 7 считалась приносящей счастье и достаток. По тому, как прорастали эти семена, судили о том, будет ли урожайным этот год.

В день Науруза стол должен был быть накрытым семью разными блюдами. Среди них особенное место занимает сумалак — блюдо, приготовленное из проросших зёрен. Существует легенда про сумалак: “Вскоре после осады в городе закончились запасы еды. Но одна женщина сумела спасти себя и своих детей от смерти. Она случайно нашла проросшие зёрна, собрала их, приготовила еду, накормила своих детей, родственников и других голодающих. Таким образом проросшее зерно спасло людей от голода.” Так и появился обычай каждый год весной готовить сумалак.

Жертвоприношение

Ещё одним из календарных обрядов является жертвоприношение. В древние времена у тюрков существовал обряд совместного жертвоприношения. Он просуществовал вплоть до принятия ислама. Совершая этот обряд, люди просили Всевышнего о богатом урожае и увеличении своих стад.

Жертвоприношение совершалось в поле или недалеко от кладбища. В нём участвовали только мужчины. После завершения обряда в большом казане готовили еду и угощали всех односельчан. Данный обряд обычно начинался с поклонения Всевышнему. Кости жертвенных животных закапывали в землю или клали в воду. Сходный обряд жертвоприношения в священных рощах с последующим общим пиршеством до сих пор сохранился у некоторых финно-угорских народов Поволжья.

После принятия ислама жертвоприношение проводилось уже по мусульманским обрядам после праздничной молитвы в день, приходившийся на завершение хаджа, чтобы показать свою приверженность Аллаху.

Традиционные обряды помогали нашим предкам организовать их жизнь в согласии с их древними поверьями и мировоззрением. Календарные обряды и праздники отмечали и освещали наиболее важные вехи в жизни общества. Многие из них сохранились до наших дней, демонстрируя нам связь и преемственность поколений через века и тысячелетия истории. Изучая их, мы можем глубже понять духовный мир и повседневную жизнь наших предков.

Отрывок из романа Н. Фаттаха «Свистящие стрелы»

Наши прадеды приносили жертву духам Воды, Земли, своим предкам, родной земле, роду, своим повелителям. Совершали жертвоприношение в священных местах, где селились их предки. Они съезжались сюда со своими жёнами, детьми, родными. Первый день родственники ходили друг к другу в гости. На второй день мужчины вели жертвенных животных к священному месту. На вершине священной горы (в том месте, где похоронен Сюнь-баба, тысячу лет назад основавший их государство) находился восьмиугольный сруб, возведённый из толстых стволов лиственницы,— жертвенное место. Вот как его описывают:

Туман-тархан и Баргынтай-баба остановились, не доходя до священного сруба, встали на колени и произнесли молитву в честь Сюнь-баба. После прочтения молитвы передали факел тархану. Он поднёс факел к куче сухих ивовых веток и камыша. Огонь разгорелся быстро. У восьмиугольного сруба при свете костра принесли в жертву приведённых с собой животных. Жертвенную кровь в отдельных сосудах занесли вовнутрь сруба. Внутри восьмиугольной постройки находился меч, принадлежавший самому Сюнь-баба, наполовину вонзённый в землю. Встав на колени, тархан прикоснулся к золотой рукояти меча. Баргынтай-баба, произнося свои мольбы, вылил кровь на основание меча. Пролитая на землю кровь будто бы передалась через меч тархану, и он почувствовал необъяснимое облегчение. Ему показалось, что он избавился от всех грехов и злодеяний.

— Даруй нам неиссякаемую силу, о Тенгри! Пусть в стране будет мир, благоденствие и достаток, пусть будут тучными стада, пусть падут враги к нашим стопам,— произнёс Туман-тархан.

Затем разделали тушу жертвенного животного, отделив мясо от костей, кости бросили в огонь. Тархан раздал жертвенное мясо всем членам своего рода.

Слово «сабантуй» стало нарицательным: так называют любое застолье. Однако для некоторых тюркских народов праздник Сабантуй — национальное торжество, которое ежегодно отмечают летом. Прикоснемся к истокам празднества, чтобы понять, что такое Сабантуй, какова его история и традиции.

Праздник Сабантуй: дата, описание

Почти тысячу лет назад предположительно у народов Среднего Поволжья зародился праздник Сабантуй. Описание его оставил в 921 году арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан. Но единого мнения относительно истоков праздника нет, некоторые связывают его происхождение с культурой монголов.

Во времена язычества земледельцы старались особыми обрядами задобрить природные силы, чтобы получить хороший урожай. Выполняли определенные ритуалы и совершали жертвоприношения. За правильным исполнением всех действий наблюдали старейшины.

Дословно перевод с тюркского звучит так: «сабантуй» — это ‘торжество плуга’. Из этого следует, что обряды посвящали началу полевых работ. В течение столетий этот обычай сохраняли татары, башкиры, чуваши, удмурты.

Спустя века его стали посвящать окончанию весенних посевных работ, потому что тогда наступала небольшая передышка перед следующим циклом — сбором урожая. Религиозная составляющая празднества была утрачена с принятием этими народами мусульманства. Теперь это веселая народная традиция.

Сабантуй — праздник сезонный, зависит от погодных условий, которые определяют сроки полевых работ. Четко фиксированной даты у него нет. Обычно он выпадает на июнь или начало июля.

В наше время дата празднования оглашается руководством Республики Татарстан, в которой Сабантуй — государственный праздник. На эту дату ориентируются общины в иных регионах и странах. Международная организация ЮНЕСКО внесла этот праздник в список культурного наследия человечества.

Отмечают это торжество в несколько этапов. Уже известно, когда Сабантуй в 2021 году:

- по деревням, селам и районам его будут отмечать 12–13 июня;

- в городе Набережные Челны — 19 июня;

- в Казани, столице Республики, — 26 июня.

Уже несколько лет Сабантуй празднуют на федеральном уровне. Каждый год для этого выбирают какой-то крупный центр. Так, федеральный Сабантуй уже принимали: Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и другие города России. В нынешнем году татарский праздник состоится 19 июня в Нижневартовске.

В РФ проживает только половина общей численности татар (немного больше 5 млн). Другие разбросаны по всему миру, в связи с чем расширилась география праздника. Сабантуй теперь известен в США, Канаде, Европе. Общеевропейские торжества проходили в таких столицах, как:

- Париж (2017);

- Таллинн (2019);

- София (2020).

В Казахстане во многих городах компактно проживают татары и башкиры. Праздничные мероприятия организуют и проводят их местные общины «Дуслык».

В прошлом году из-за эпидемической ситуации и карантина торжества были ограничены. В 2021 году мероприятия организовывают с соблюдением ограничительных мер:

- Массовыми они могут быть только в деревнях, где не очень много участников и празднуют на природе.

- На более высоком уровне концерты и другие мероприятия проводятся онлайн, их можно смотреть всем в удобное время.

Сабантуй: особенности и традиции праздника

Яркий, веселый Сабантуй — чей праздник? В общих чертах у ряда народностей он одинаков, но у каждой этнической группы есть особенности его проведения. Классические обычаи сохранились главным образом в деревнях, где празднуют согласно сложившемуся порядку.

Сбор подарков

Накануне праздника группа молодых джигитов объезжает дворы и собирает дары. Иногда это делают и пожилые уважаемые члены общины. Жители выносят домашнюю выпечку, национальные сувениры, полотенца, посуду.

Все собирается в общий котел. Это призовой фонд для участников конкурсов и состязаний, которые будут проводиться.

Торжественное открытие праздника

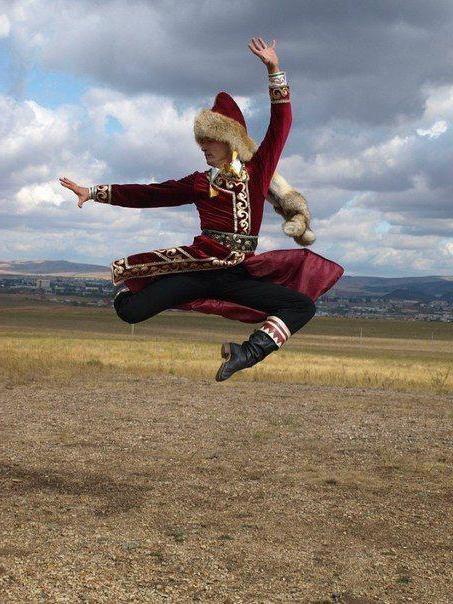

В центре населенного пункта предварительно готовят сцену, ряды для зрителей. Здесь торжественно начнется праздник. Продолжат его местные таланты — самодеятельные коллективы дадут концерты. К празднику принаряжаются в национальные костюмы, поэтому он становится ярким и красочным.

Для участников обычно организовывают выездную торговлю, буфеты, где можно подкрепиться. Угощаются на Сабантуй традиционным десертом — медовым тортом чак-чак.

Состязания по традиционной борьбе куреш

Главным зрелищем праздника становится соревнование борцов. Мужчины в национальной борьбе куреш стремятся свалить соперника с помощью широких кушаков или полотенец, перекинутых через пояса.

Победителем становится сильнейший из мужчин, он получает звание батыра. Соревнуются в боевом мастерстве и мальчики, и подростки со своими ровесниками.

По народной традиции главная награда победителю — баран, которого водружают на плечи героя. В наше время национальная борьба куреш стала самостоятельным видом спорта, по которому проводятся чемпионаты.

Другие события праздника

Все участники веселого Сабантуя могут найти для себя состязания по силам:

- Опытные наездники участвуют в заездах на лошадях.

- Молодежь и дети задорно и весело сражаются мешками с соломой, сидя на бревне. Задача каждого участника боя — свалить противника.

- Для людей любого возраста организованы шуточные состязания: бег в мешках или с коромыслом. Веселят зрителей попытки с завязанными глазами разбить палкой глиняный горшок.

Состязания эти самые разнообразные, главное — в них вовлекаются все от мала до велика.

Во второй половине дня праздник продолжается. На него часто приглашают профессиональных артистов: их концертов ждут с нетерпением и принимают горячо.

Наступает время народных гуляний, для молодежи — танцев. Бытует древнее земледельческое поверье, что чем веселее пройдет праздник, тем богаче будет урожай.

Узнав традиции задорного народного праздника Сабантуй, никто не удивляется, почему его название стало нарицательным. Так емко, коротко и выразительно называется любое шумное веселье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/holidays/1914235-prazdnik-sabantuy-chto-eto-kogda-prohodit/

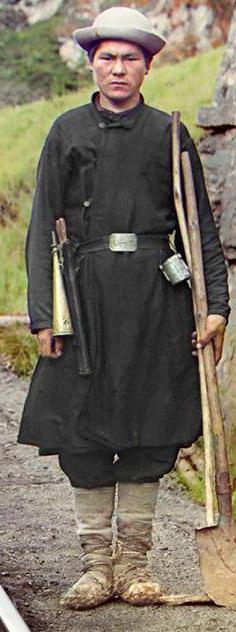

Древний тюркский народ, башкиры, смогли за свою многовековую историю сохранить многие традиции, язык, обряды. Башкирские праздники представляют собой сложную смесь языческих и мусульманских истоков. На культуру народа повлияли и годы существования в составе Российской империи и советское прошлое. Расскажем об основных праздничных традициях башкир и их особенностях.

История башкирского народа

Многие древние источники упоминают о народе, проживающем на Южном Урале, занимающемся разведением скота и тщательно охраняющем свои территории. Историки полагают, что это и есть башкиры. Документированные источники подтверждают, что уже в 9 веке на склонах Уральских гор неподалеку от Волги, Камы и Тобола проживал самостоятельный народ. Башкиры говорили на собственном языке, поклонялись силам природы и многочисленным богам, не были агрессивным захватчиками, но яростно охраняли свои земли. К 9 веку началась постепенная исламизация народа, но старые языческие традиции гармонично вплетались в новую религию.

Единого обращения народа в мусульманство не происходило, это была мягкая замена существующих верований новыми правилами и обычаями. В 9 веке часть башкир переселилась в Венгрию и со временем стала частью венгерской народности. Уральские башкиры в 13 веке активно сопротивлялись татаро-монгольскому нашествию и получили право на автономию. После распада Золотой Орды башкиры входили в состав нескольких ханств, а с середины 16 века началось постепенное включение в состав Российской империи.

Сначала башкиры запада и северо-запада стали подданными русского царя, а позже и весь народ принял российское подданство, но сохранил право на свой уклад, язык, веру. Но дальнейшая жизнь народа не была совсем благополучной. Многие русские цари пытались лишить башкир их привилегий, это вызывало ожесточенное сопротивление. Но вся последующая судьба этого народа была связана с Россией.

Культура и традиции

Длительная и сложная история сформировала уникальную башкирскую культуру. Этот народ изначально вел полукочевой образ жизни, и это повлияло на его бытовые привычки. Мусульманство в значительной мере сформировало этические базовые принципы. У башкир главными всегда выступали родственные отношения, они окружены огромным количеством правил и обрядов. Старшее поколение окружается большим почетом и играет важную роль в жизни всего рода. Образ жизни народа повлиял на формирование культуры.

У башкир, которые долгое время существовали как бесписьменная культура, сохранился очень богатый и сложных эпос, который рассказывает о появлении народа и его героях. Башкирские традиции и праздники вобрали в свою структуру и идеологию не только мусульманские обычаи, но и древние языческие, тотемные представления. Башкиры — очень гостеприимные и миролюбивые люди, это стало следствием долгого сосуществования народа с самыми разными соседями, татарами, русскими, булгарами, монголами, казахами и со всеми нужно было наладить отношения. Поэтому башкиры до сих пор считают, что нужно уметь поддерживать мир со всеми и уметь договариваться с ними. При этом народ сохранил свою идентичность и гордость, не уступая никаким давлениям извне.

Праздничные и бытовые обряды

У башкир существует четкое разграничение праздников и повседневности. Если каждый день они ведут очень простую жизнь, довольствуясь самой простой пищей и вещами, то праздники отмечаются широко, с разнообразными традициями. У башкир сохранились подробные сюжетные обряды на все важные случаи жизни: рождение детей, свадьба, похороны, начало и окончание сельскохозяйственного года.

Существуют своеобразные сценарии праздников на башкирском языке, сохранившие описание четкой последовательности действий на все случаи жизни. Сюжетность свойственна танцам и песням, сопровождающим обряды. Даже костюмы башкир наполнены глубокой символичностью и семантикой. Долгий советский период привел к тому, что традиции стали уходить из обихода. Но сегодня происходит возрождение исконных традиций, и в республике шумно и по всем правилам отмечают все знаковые праздники, а их немало.

Ураза-байрам

Как и многие башкирские народные праздники, Ураза-байрам пришел вместе с мусульманством. Это один из важнейших праздников года, в этот день происходит разговение после долгого поста. В Башкирии этот праздник отмечается очень широко. С утра все люди отправляются в мечеть, затем в домах накрываются богатые столы, часть еды обязательно раздается нуждающимся, также бедным нужно дать денег, чтобы им было на что славить Аллаха. Праздник связан с помощью старшим и нуждающимся, с благими делами. Башкиры в этот день обязательно готовят блюда из говядины и конины, надевают праздничные костюмы, много танцуют. В этот день нет места унынию.

Курбан-байрам

Этот мусульманский и башкирский праздник в сентябре отмечается, и связан он с жертвоприношениями и паломничеством в Мекку. Он означает высшую точку пути к святым местам. С утра во всех мечетях Башкортостана проходят праздничные богослужения и особый обряд жертвоприношения. Потом в каждом доме накрываются столы, в этот день обязательно нужно одарить кого-то из нуждающихся. Нередко глава семьи покупает на базаре тушу животного: барана, корову, коня и, разделывая ее часть, отдает бедным. После этого башкиры отправляются друг к другу в гости, где за праздничным столом восхваляют Господа.

Каргатуй

Почти во всех культурах есть праздник, знаменующий завершение зимы. Каргатуй – башкирский праздник, посвященный прилету грачей. В переводе с башкирского этот день так и называется – «Грачиная свадьба». В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные костюмы, выходят на улицу, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами, серебром, бусами, платками. Также обязательно готовится и раскладывается повсюду пища для птиц. Башкиры в этот день просят природу о благосклонности, хорошем урожае. Народные гулянья в этот день состоят не только из танцев и песен, но и включают различные состязания мужчин в силе и ловкости. Завершается праздник пышной трапезой из национальных блюд.

Сабантуй

Многие башкирские праздники связаны с сезонными сельскохозяйственными циклами, Сабантуй или праздник плуга – один из них. Он обозначает завершение весенних работ в поле. Люди молятся о хорошем урожае и стараются умилостивить богов. Гулянья проводятся на больших площадях, где может собраться все население села. Принято приходить на этот праздник семьями. Веселье включает традиционные песни, обряды и танцы. Также в этот день принято проводить шуточные соревнования по борьбе, бегу в мешках, других видах состязаний. Приз самому ловкому и сильному – живой баран. В этот день обязательно нужно улыбаться и много шутить, у башкир существуют специальные песни, которые призывают милость богов.

Йыйын

Если многие праздники башкирского народа возникли под влиянием других культур, то Йыйын – это исконный, очень древний праздник именно этого народа. Отмечается он в день летнего солнцестояния. Праздник произошел из народного собрания, на котором решались все важные вопросы общины. Участвовали в нем только мужчины, позже эта традиция была ослаблена. Для проведения торжества оформлялась площадка в виде круга, где могли рассесться все уважаемые мужчины села. Сегодня праздник перестал быть своеобразным народным вече, но остался сходом, в ходе которого юноши доказывали свою состоятельность как ловкие, умелые и сильные члены общины. Для них проводятся разнообразные испытания. Нередко в ходе Йыйына принимаются решения о будущих свадьбах.

Государственные праздники

Кроме того что в республике отмечаются башкирские национальные праздники, за годы существования в рамках российской культуры появились традиции отмечать и государственные праздники. Во вполне привычном формате проходит празднование Нового года (1 января), День Защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День народного единства. Основное отличие заключается в праздничном меню. Башкиры очень любят свою национальную кухню и поэтому даже в такие светские, гражданские праздники ставят на стол свои излюбленные народные блюда: казы (колбаса), губадия, баурсак, бэлиш с мясом.

Религиозные праздники

Башкиры – мусульмане, поэтому они отмечают события, значимые для этой религии. Так, в Башкортостане празднуют уже упомянутые ураза и курбан-байрам, а также мавлид, сафар, день Арафат и другие. Башкирские праздники во многом сходны с подобными событиями в Татарстане, у культур выработались очень похожие религиозные традиции. Разница состоит больше всего в песнях, костюмах, танцах, которые у башкир сохранили национальный колорит.

Семейные праздники

Так как семья – это самое дорогое и важное, что есть у башкир, здесь существует много сложных и уникальных традиций отмечать родовые события. Семейные башкирские праздники отличаются долгой историей и тщательно прописанными обрядами. Даже современные жители городов в день свадьбы или рождения ребенка возвращаются к своим истокам и повторяют обряды с вековой историей. Свадьбы, рождение детей, похороны всегда отмечаются всем родом, т.е. собирается 3-4 поколения семьи. Каждый праздник связан с поднесением даров, угощениями, восхвалению богов. Для каждого из этих событий существуют специальные костюмы, множество особых песен и строгая последовательность действий.

Шарафутдинов Д.

Праздники зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия // Гасырлар авазы — Эхо веков. — 2006. — Вып. 2.

Источник: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2006_2/12/12_01/

По аналогии со временем празднования Нового года его предшественник Нардуган некоторыми исследователями характеризуется как первое значительное празднество по календарному циклу, обряд, связанный с зимним солнцестоянием1. Благодаря тому факту, что Нардуган был широко известен среди татар-кряшен, отдельными авторами он истолковывался как праздник лишь татар-кряшен2. Вместе с тем известно, что этот праздник был одним из трех календарных праздников хуннов и проводился, приуроченный к зимнему солнцестоянию, в течение 12 дней3. Именно с этих праздников, по народному поверью, и начиналась «зимняя челлђ» («челлђ» — «горячая пора») — пора сорока дней самых сильных морозов, продолжающаяся до 5 февраля4. О древности этого праздника свидетельствует и его название. «Нар» — означал «огонь, пламя»5, «дуган» («туган») — «рожденный», что, возможно, означало начало пробуждения солнца, природы.

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что Нардуган был тенгрианским праздником, посвященным рождению или пробуждению Солнца — Тенгре хана, духу которого, как и духам предков, посвящались жертвоприношения. В этой связи интересно отметить, что слово «нар» употреблялось также в значении «одногорбый верблюд», «верблюд-самец»6. Китайские источники свидетельствуют, что верблюд, как и конь, был постоянным участником главных календарных праздников хуннов, символом солнечного луча, надежды. Сохранились старинные татарские поговорки: «Кђрванда нарыћ булса, йљгећ ќирдђ калмас» (Если в караване у тебя есть верблюд-самец, то твой груз на земле не останется); «Йљк авырын нар књтђрер» (Самый тяжелый груз повезет на себе верблюд-самец)7.

Обращает на себя внимание еще одна деталь, связывающая верблюда с Нардуганом. Татары Заказанья во время этого праздника устраивали игры со всадником на чучеле верблюда8. Что касается идеологии Нардугана, то, как подчеркивает исследователь татарских мифов Г. Гильманов, в праздник Нардуган, когда день был самым коротким, а Солнце-Тенгре уходило очень далеко, древние тюрки звали верховное божество, умоляли скорее вернуться, молились по этому поводу, приносили жертвоприношения. И потому в основе этого праздника, в целом, лежит идея поклонения солнечному божеству9. О связи праздника с солнечным культом свидетельствуют и его обряды: поливание нардуганной водой, разведение костров на холмах и др. Во время этого праздника проводились и такие игры, как гадания на кольцах («йљзек белђн књрђзђлек итњ»). Игрища проходили в свободном от хозяев доме — «аулак љй», «Нардуган ље» и сопровождались веселыми короткими песнями-баитами. Участники этих игр назывались нардуганчы (нардуганцами), а сам процесс хождения по домам с нардуганскими играми, приметами и гаданиями, в том числе с игрой «тынга бару» — гадания по шуму, звуку и т. д., назывался «Нардуган чабу» — «скачки в Нардуган».

Еще один компонент праздника — это хождение ряженых по домам в виде Бабая-аксакала10, видимо, олицетворяющего уходящий, устаревший год. Нардуганский Бабай, по-видимому, имеет связь с мифическим образом Карурман Бабая, как называли в ряде мест, где жили татары, хозяина леса. Он и его внучка Урман кызы11 известны у нас как сказочные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка, с которыми связан обычай украшать новогоднюю елку. Этот обычай, как свидетельствуют исторические источники, также уходит в глубокую древность12. Дерево, сохранявшее свой зеленый наряд и в жару, и в лютые морозы, уподобленное в ритуале тюрков мировому дереву, считалось таинственным, сверхъестественным, покровительствующим им и дарующим защиту и удачу13. И для того, чтобы умилостивить духов, которые якобы скрывались в елях и могли влиять повышением жизненной энергии на благополучие людей, деревья украшали различными подношениями, а вокруг них устраивали ритуальные танцы по кругу солнца. По мнению исследователей, шары, звезды, полумесяцы и другие украшения на елках когда-то являлись символами Космоса. А само дерево в восточной традиции символизирует бессмертие или долголетие. Данная символика была связана также с высоким приплодом скота, с богатым урожаем14.

Празднование Нардугана должно было способствовать главной задаче жизнеобеспечения народа — достижению плодородия. Одна из татарских поговорок гласит: «Нардуганга бармасаћ, ќитен булмый» (буквально: если не пойдешь на Нардуган, т. е. на веселье, лен не уродится). Характерно, что нукратские татары в Нардуган совершали специальный обряд «куркылык кою (ашлыкка дип) « — «чтобы был урожай»15. Одновременно надо учитывать и то, что обряды Нардугана, как и других календарных праздников, являются не застывшей формой, а развивающейся системой. В создавшейся ситуации более благоприятные условия для сохранения обрядов древнего праздника появились у татар-кряшен, ибо они свободно продолжали отмечать Нардуган в рамках Рождественских святок, т. е. приурочив его к христианским «Святым вечерам»16.

По мнению X. Гатиной, празднование Нардугана с его играми, шуточными обрядами, песнями в районах, населенных татарами, в целом сохранилось вплоть до начала XX в.17 Отдельные обряды этого праздника, связанного с годовым циклом, и по сей день встречаются в репертуарах художественных самодеятельных коллективов. Так, национальный обрядовый праздник Нардуган проводится татарами-кряшенами в Набережных Челнах. С каждым годом он приобретает у челнинцев все большую популярность, активное участие в нем принимают школьники. Смысл праздника — восхваление Солнца и Земли. В 2003 г. перед зрителями, собравшимися в концертном зале им. Сары Садыковой, праздник предстал в театрализованной форме с играми, увлекательными конкурсами, рассказами об обычаях и традициях кряшен18.

В целом же Нардуган слился ныне с праздником встречи Нового года и, сохранив традиционные элементы, вошел в быт с другим содержанием. В этот день народ подводит итог проделанного за год, намечает задачи на будущее. В городах и селах организуются молодежные карнавалы, детские утренники, конкурсы, массовые игры и викторины у елок на площадях и в парках, во дворцах культуры и школах. Главными организаторами новогодних праздников являются культпросветработники. Богатый опыт в этом плане у администрации Центрального парка культуры и отдыха Казани, где создано немало интересных форм организации досуга, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. Опыт ЦПКО имени М. Горького умело используют многие районы города, в первую очередь — Московский и Приволжский, где сооружаются разнообразные игровые комплексы.

Поиск новых форм организации праздника елки ведется и в сельских районах. Так, до начала 1990-х гг. встреча Нового года в Мамадышском районе проходила лишь в узком семейном кругу, в лучшем случае в клубах. По инициативе общественности, в первую очередь клубных работников, праздник был вынесен на улицы. На центральной площади города стали устанавливать огромную елку, а на прилегающих к площади улицах строить снежные крепости и фигуры зверей, героев народных сказок. Трудовые коллективы готовят подарки, члены кружков художественной самодеятельности — концертные номера. Организуются катания на конных упряжках, торговля на улицах пельменями, блинами, различными национальными блюдами.

Праздник елки («чыршы бђйрђме») актанышцы в 1970—80-е гг. устраивали в первый день нового года на расчищенном от снега участке замерзшей реки, напоминающем просторный майдан Сабантуя, только вместо традиционного шеста с вышитыми полотенцами в центре круга устанавливалась елка. Тут же поблизости устраивался каток, шла торговля чаем, блинами, пельменями, шашлыками. Кульминацией праздника являлась встреча Дедов Морозов со Снегурочками, которые подъезжали к елке на разукрашенных тройках. Сделав круг, тройки выстраивались в один ряд перед трибунами, на которых — самые уважаемые люди района. Начинался смотр троек. Лучшим экипажам вручались переходящие кубки. Организовывалось соревнование для рыбаков-любителей, которое собирало много азартных болельщиков19.

Опыт организации праздника Нового года, как и Сабантуя, непосредственно на природе заслуживает внимания. Так, до начала 1990-х гг. бытовала такая традиция, как зажигание огней елки в честь передовиков производства. У животноводов многих районов республики встречи Нового года включают ритуал передачи трудовой эстафеты молодой смене. Лучшие доярки избирались хозяйками праздника, им предоставлялось право зажечь огни новогодней елки. Герои сказок вместе с Дедом Морозом награждали новогодними подарками передовиков ферм. Находились и новые элементы в организации праздника новогодней елки. В 1989 г., например, в колхозе «Юлдуз» Дрожжановского района был объявлен конкурс на звание Хозяйки новогодней елки. Ей и предоставили право зажечь новогодние огни20.

С середины 1990-х гг. вкладывается много средств в подготовку к Новому году, включая и украшение улиц, в Набережных Челнах. Так, накануне 1996 г. в городе были установлены более 50 украшенных елок, в четырех домах отдыха были сооружены снежные городки.

С 1996 г. самой главной была признана Президентская ёлка в Казани, организованная по инициативе Госкомитета РТ по делам детей и молодежи в павильоне ВИКО. В ней приняли участие ученики 6—11 классов средних школ, преуспевшие в учебе, спорте, искусстве.

В последние годы такие праздники елки (чыршы бђйрђме) организовывались во многих городах Татарстана, а не только в Казани.

Особое место в системе праздников тюркских народов принадлежит Новому году. По древнему обычаю он отмечается в марте, в дни весеннего равноденствия, и эта традиция, как писал И. Георги21, сохранялась и в конце XVIII в. День Нового года носил иранское название Науруз. Иранское происхождение праздника подчеркнуто и в Татарском энциклопедическом словаре, где отмечено, что «Науруз (Нђњрњз) — новогодний праздник по солнечному (иранскому) календарю»22.

Известно также, что Науруз продолжался около 12 дней и сопровождался сложными обрядами и пышными театрализованными представлениями23. Люди готовили ритуальную кашу («куќа») из проросших зерен ячменя, выходили на улицу, поздравляли друг друга ровно в полночь (в момент тахвиль); с утра шакирды обходили дома, распевая песни-баиты о том, что случилось замечательного, достойного за минувший год, потом собирался народный сход, где все отчитывались о своих поступках за год. Здесь же проводились смотрины и посвящение в женихи и невесты юношей и девушек («науруз-бек»), которые должны были пожениться в предстоящем году и т. д. Название этого праздника сохранилось во многих татарских именах и фамилиях.

Пережитком ежегодного празднования Нового года в марте и является выражение «Нђњрњз ђйтњ» — говорить Науруз, петь Науруз. К сожалению, ни в фольклорных сборниках, в особенности, календарно-обрядовой поэзии, ни во фразеологических словарях, ни в серьезных исследованиях по календарной обрядности X. Гатиной и Ф. Баязитовой, в которых кропотливо собраны названия практически всех обрядов и праздников татарского народа, иные данные не приведены. В чем же причина того, что праздник Науруз как бы был забыт? По мнению Р. Уразмановой, песни Науруза (Hђњрњз ђйту) доходили не до каждого села. И если даже доходили, то они не принимали народной формы праздника. Причину этого Р. Уразманова видит в ликвидации обычая празднования Нового года в марте месяце. По ее мнению, после подчинения Казанского ханства русскому государству его переместили на 1 января согласно христианскому календарю. А религиозные праздники по-прежнему продолжали отмечать по исламскому календарю24.

«Тщательное изучение традиционных праздников нашего народа показывает следующее, — пишет Р. Уразманова, — отдельные явления празднования Нового года (Науруза) были несколько отодвинуты и, как и у других народов, перешли к тому времени, когда по-настоящему наступала весна. Первые капельки, конечно, признак весны. Но праздновать еще рановато — и холодно, и грязно. Для проведения по-настоящему народного праздника удобнее, конечно, чтобы была широкая площадь, подсохла земля и появилась зеленая трава. И потому, по аналогии с Наурузом, имеющимся у других народов, на нашей земле возникает праздник, проводимый накануне выхода на весенний сев. И назвали его наши отцы и деды Сабантуем»25. Но так ли это на самом деле? По Р. Уразмановой получается, что, отодвинув Науруз с конца марта на более теплые дни, праздник назвали Сабантуем. Такие размышления исследовательницы относительно причин возникновения календарных праздников, на наш взгляд, носят несколько надуманный характер26. Возникает вопрос: если причиной того, что Науруз не пустил глубокие корни в Среднем Поволжье, является только запаздывающая здесь весна, то почему он не стал народным праздником у карачаево-балкарцев27, а также болгар28, этнически близких к татарам народов? Хотя и у тех, и у других издавна отмечали Новый год в день весеннего равноденствия, а у дунайских болгар этот обычай сохранился вплоть до XX в.29 В то же время, скажем, у азербайджанцев30, узбеков31, туркмен и киргизов Науруз и ныне входит в современный праздничный календарь. Так, праздник Невруз у киргизов имеет свою систему обрядов. С этого дня начинается вспашка земли. За две недели до Невруза в посуду с почвой сеют зерна пшеницы и ставят ее в теплое место. Через две недели из восходов готовится особая еда — сюмелек. Готовить сюмелек люди считают богоугодным делом. Его готовят коллективно всю ночь, поочередно перемешивая варево. По поверью, попробовать сюмелек означает обрести удачу, поэтому его разносят по всем домам. Сюмелек — символ бесконечности жизни и Нового года. Во время Невруза готовится также боорсак (жареный в масле хлеб). Читают суры Корана. Посещают могилы, поминают покойных.

Еще один признак Невруза — Аластоо — ритуал изгнания злых духов и джиннов, сохранившийся со времен шаманизма. Еловую ветку или траву абдрашман (ароматная трава) калят в посуде до появления легкого дыма и проходят с ней по всему двору и дому, произнося слова: «Алас алас, ар балэден калас» (Алас, алас, будем далеки от бед и несчастий), загадывая желания на новый год.

Празднование, начинающееся с упоминаний Умай Эне и Гёкё Тенира, несущих в себе божественные праздники, быстро переходит в бурное выражение радости и счастья. К полудню место празднования перемещается на открытое поле. Ряды построенных юрт на ровном месте, кипящие казаны с едой вблизи них, одетая в национальную одежду молодежь — все это создает атмосферу бурной радости. Игры и скачки на лошадях, веселье детей, смех и улыбки молодых — всюду картины праздничного действа.

Еще одна примета Невруза — От (костер). В знак завершения зимы разжигается костер из еловых ветвей, убираются и сжигаются старая листва и трава. Люди собираются у костра и прыгают через него.

В день Невруза аксакал — старейшина аула или другой уважаемый человек — первым пашет землю. Поля вспахиваются, когда сходит лед и оттаивает земля. В день первой пахоты присматриваются к земле и прогнозируют, каким будет новый урожай. Потом Баба Дыйкан — уважаемый старейшина — первым в новом году высеивает первое зерно. Также с этого дня и стар и млад начинают сажать саженцы32.

Проведение состязания певцов «айтыш» под звуки комуза — в какой-то мере возрождение истории33. В этот день тают снега Алатоо, и все приветствуют новое пробуждение природы34.

В Туркменистане 27 февраля 1991 года президент Сапармурад Ниязов издал указ о праздновании ежегодно 21 марта Невруза. Этот день считается нерабочим35. В день торжества звучат веселые песни, музыка, выступают фольклорные ансамбли, участники художественной самодеятельности, многочисленные бахши-музыканты. Проводятся развлекательные мероприятия культурно-массового характера, на оживленных базарах продаются различные сладости. В городах и селах организуются скачки, различные национальные игры, такие как «яглыга товусман», «йузу кйузук», другие спортивно-массовые мероприятия. Особый интерес зрителей вызывает «гореш» — борьба. Во время подготовки к празднику Невруз большое внимание уделяется праздничному сачаку (скатерти) : готовятся самые разные кушанья и блюда. Это — знак будущего благоденствия. В частности, для праздничного стола готовятся:

1. «Семени» (жидкая каша из пшеничного солода и муки), которая издревле считалась кашей Эше и Патьмы. Есть даже пословица на этот счет: «Раз каша у тебя сладка, то и слова твои приятны». Готовится это блюдо из проросших зерен, причем ночью. «Семени» была главной едой в дни празднества.

2. «Ярме» (крупяная каша) — из зерен пшеницы и белой джугары, без мяса. Пшеница считалась одной из культур, которую вырастил Адам.

3. «Унаш» (домашняя лапша). Эта лапша готовится обычно из фасоли.

4. «Кеже» (каша) готовится из пшеничной или джугарной сечки, но может быть приготовлена из цельной джугары, фасоли.

5. «Мешеке» (машевый суп) — из маша (вид фасоли семейства бобовых).

6. «Суйтли аш» (молочная каша) — из риса.

7. «Гайнадылан юмурта» (вареные яйца).

Кроме всего прочего, праздничные столы-сачаки украшают различные сладости — шербет, халва, пишме, чапаты.

В праздник Невруз ночью собираются все члены семьи вокруг накрытой скатерти-сачака. За сачаком — символом единства семьи — младшие слушают советы и наставления родителей, желают друг другу счастья, долголетия, обсуждают предстоящие дела и намерения36.

Где же истоки празднования Науруза у татар?

Как мы упоминали, три календарных праздника древних тюрков были связаны прежде всего с общественными моленьями и приношением жертвы великому духу неба — Тенгре и духу предков, в первую очередь своих вождей — ханов, считавшихся рожденными небом, мудрыми священными сынами неба37. Целью задабривания их, разумеется, являлись жизненные, практические интересы — испрашивание хорошего приплода скота и удоя молока, доброго урожая и других благ. Такое содержание сохранилось до принятия христианства и у дунайских болгар. Принятие тюрками ислама привело к смене идеологии проводимых древних праздников. У народов современных государств Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана38 и других регионов, оказавшихся под непосредственным влиянием Ирана и Арабского халифата, Науруз праздновался не только как народный, но и государственный праздник. По историческим сведениям, каждые пять дней первого месяца года были связаны с какой-то прослойкой общества. Например, в Иране первые пять дней считались днями падишаха, следующие пять — аристократии, потом пять дней — служащих падишаха (чиновников), следующие пять дней — дни ремесленников, слуг и т. д. и последние пять дней — дни земледельцев.

В первый день Науруза падишах объявлял о своих милостях, о прошениях, общался со своими подданными. Во второй день он принимал у себя представителей аристократии и земледельцев. В третий день им принимались представители всадников (военных) и высшего духовенства. В четвертый день падишах встречался со своими детьми, представителями других общественных классов, не принятых в дни предыдущие. Шестой день считался великим праздником и назывался «Великий Науруз». Хорезмийцы и согдийцы периода правления сасанидов также отмечали Науруз и несколько других народных праздников как общегосударственные39.

После принятия ислама Волжской Булгарией, который в принципе не запрещал древние обычаи, не противоречащие шариату, ритуальная, т. е. основная часть календарных праздников, все же меняется, поскольку у правящей элиты уже менялись ценностные ориентиры по отношению к генеалогическим и культурным героям-язычникам, прежним ханам. Известно, что царь Волжской Булгарии Алмуш уже в день официального принятия ислама в 922 г. объявил секретарю посольства багдадского халифа аль-Мухтадира Ахмеду ибн Фадлану: «Но ведь мой отец был неверным, и я не хочу упоминать его имени на минбаре; и я также (был неверным), — и я не хочу, чтобы упоминалось мое имя, так как тот, кто дал мне имя, был неверным»40.

Именно с принятием волжскими булгарами ислама изменился и народный календарь: 12-летний животный цикл, зародившийся еще в период кочевничества тюркских народов и племен, был заменен арабской «хамаль», означавшей главную звезду Овна и первый месяц солнечного календаря. И главный новогодний праздник татар стал официально именоваться Наурузом или Хамалем. Эти наименования сохранились и по сей день. После введения в Советской России с 14 февраля 1918 г. григорианского календаря41, когда Новый год стал отмечаться с 1 января, Науруз стал проводиться как праздник встречи весны, а у сибирских и астраханских татар до сих пор день весеннего равноденствия отмечается как праздник Нового года. У последних он более известен под названием «Ђмђл», что означает «мартовский праздник» (от перс. «хђмђл» — март)42.

Содержание этих праздников во многом схоже с Сабантуем. Последующий анализ компонентов Сабантуя (одно из значений которого — «язгы кљн» (весенний день))43 свидетельствует, что он, на наш взгляд, в полной мере соответствует празднику, отмечавшемуся предками татар в первой луне нового года. Можно предположить, что главный национальный праздник татарского народа Сабантуй и был первоначально тем новогодним праздником, который был отодвинут Наурузом и Хамалем на более поздний период. Он стал проводиться, «как скоро снег сойдет с полей, как только растает лед»44 и занял свое место в народном календаре казанских татар как праздник в честь весны и начала весенне-полевых работ45. Таким образом, Сабантуй получил новый статус весеннего праздника обновления природы и начала весеннего сева.

Однако можно однозначно утверждать, что в этом статусе Сабантуй сформировался в Волжской Булгарии, являя собой уникальный пример синтеза степной (кочевой) и земледельческой (оседлой) культур. При этом он сумел сохранить и все основные древние компоненты, основная (культовая) часть которых состояла в отправлении общественных (коллективных) обрядов. Они были направлены на обеспечение урожая, что, в свою очередь, связывалось со сменой типа хозяйствования. Основным видом экономической деятельности у булгар вместо скотоводства стало земледелие. Таким образом, тенгрианские культовые поклонения, жертвоприношения Солнцу и весенние моления с просьбами о плодородии земли («келђ кылу»), имея универсальный смысл и с переходом предков татар к оседлой жизни, позволили Сабантую приобрести черты аграрного праздника.

Примечания

- Татары Среднего Поволжья и Приуралья / Отв. ред. Н. И. Воробьев, Г. М. Хисамутдинов. — М., 1967. — С. 369.

- Уразманова Р. К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала (Годовой цикл. XIX — начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. — Казань, 2001. — С. 99; Ее же. Праздники // Татары. — М., 2001. — С. 398-399.

- Баязитова Ф. С. Татар халкыныћ бђйрђм џђм кљнкњреш йолалары. — Казан, 1995. — Б. 57.

- Татарско-русский словарь. — М., 1966. — С. 633.

- Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге. Љч томда. — Казан,1979. — 2 т. — Б. 434.

- Татарско-русский словарь… — С. 394.

- Татар халык иќаты: Мђкальлђр џђм ђйтемнђр / Тљз. Х. Ш. Мђхмњтов. — Казан, 1987. — Б. 114.

- Татары Среднего Поволжья… — С. 369.

- Татар мифлары. Иялђр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамышлар, йолалар / Г. Гыйльманов хикђялђвендђ. — Казан, 1996. — 1 китап. — Б. 51.

- Баязитова Ф. С. Књрс. хез. — Б. 57-63.

- Татар мифлары… — Б. 140-144.

- Шунда ук. — Б. 142-143.

- Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. — Новосибирск, 1988. — С. 59.

- Тресиддер Дж. Словарь символов. — М., 1999. — С. 308, 354.

- Татары Среднего Поволжья… — С. 369.

- Глухов М. Судьба гвардейцев Сеюмбеки. — Казань, 1993. — С. 37.

- Татар халкыныћ ќырлы-биюле уеннары / Тљз. Х. Гатина. — Казан, 1968. — Б. 5.

- Республика Татарстан. — 2003. — 24 января.

- Клубы: обряды и праздники. — Казань, 1981. — С. 6, 7.

- ЦГА ИПД РТ, ф. 30, оп. 3, д. 1149, л. 74-80.

- Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. — СПб., 1799. — Ч. II. — С. 10.

- Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999. — С. 382.

- Татар халык иќаты: Йола џђм уен ќырлары / Тљз. И. Надиров. — Казан, 1980. — Б. 43-47; Уразманова Р. К. Татар халкыныћ йолалары џђм бђйрђмнђре. — Казан, 1992. — Б. 12-14.

- Уразманова Р. К. Нђњрњз мљбђрђк булсын! (этнограф уйланулары) // Социалистик Татарстан. — 1990. — 17 март.

- Шунда ук.

- Шунда ук.

- Шаманов И. М. Народный календарь карачаевцев // Советская этнография. — 1971. — № 5. — С. 113.

- Попов Р. Светки демони // Етнографски проблеми народната духовна култура. — София, 1994. — Т. 2. — С. 87.

- Там же.

- Джавадов Э. Ю., Джавадов Г. Д. Народный земледельческий календарь и метеорология Азербайджана в XIX — начале XX вв. // Советская этнография. — 1984. — № 3. — С. 128—133; Джавадов Г. Д. Народная земледельческая техника Азербайджана: Источнико-этнографические исследования. — Баку, 1989. — С. 199-213.

- Жабборов И. Њзбђк халкы этнографиясе. — Ташкент, 1994. — Б. 191-208.

- Муратов А. Забытый праздник Невруз // Да (Диалог Евразия). — 2000. — № 1. — С. 20-21.

- Акматбек Р. Праздник Невруз // Да (Диалог Евразия). — 2000. — № 1. — С. 26-27.

- Муратов А. Указ. соч. — С. 21.

- Халджанов Ш. Праздник Невруз в Туркменистане // Да (Диалог Евразия). — 2000. — № 1. — С. 22.

- Там же. — С. 25.

- Лю Маоцай. Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках // Бюллетень Общества востоковедов Российской академии наук. — М., 2002. — С. 51.

- Большой энциклопедический словарь. — М., СПб., 1998. — С. 21, 1137, 1234, 1244.

- Жабборов И. Књрс. хез. — Б. 199.

- Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг.: Исследование по мештедской рукописи. — Харьков, 1956. — С. 133.

- Климишин И. А. Календарь и хронология. — М., 1981. — С. 186.

- Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999. — С. 382.

- Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге… — Т. 2. — Б. 610.

- Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. — Казань, 1884. — С. 102.

- Остроумов Н. Н. Первый опыт словаря народно-татарского языка по выговору крещеных татар Казанской губернии. — Казань, 1876. — С. 141; Беркутов В. М. Народный календарь и метрология булгаро-татар. — Казань, 1987. — С. 22.

В современных условиях праздник Сабантуй является общенациональным праздником татар, проживающих во всех регионах Российской Федерации, странах Европы, Средней Азии, Америки и Австралии. Благодаря этому празднику татары всего мира постигают многовековое духовное наследие своего народа, что, несомненно, способствует развитию единой народной культуры, передаваемой из поколения в поколение, способствует сохранению культурной идентичности.

Вопрос раскрытия генетических корней Сабантуя представляется весьма сложным, существует несколько гипотез о происхождении данного праздника. Некоторые ученые считают, что Сабантуй был привнесен в быт татар из Китая или Монголии (О. Ковалевский, Н. Катанов, Н. Семенов,) [40, с. 82], также превалирует мнение о его зарождении на территории Волжской Булгарии (Н. Загоскин, Г. Ахмеров, Ф. Валеев, А. Халиков, Я. Ханбиков, Я. Абдуллин) [40, с. 82], и существует гипотеза, что праздник Сабантуй связан с тенгрианскими верованиями, которые отражаются в ярких отголосках кочевнико-скотоводческого образа жизни наших предков (Д. Шарифуллин, Г. Давлетшин, М. Бакиров) [40, с. 82, Давлетшин, с. 4-5, Бакиров, с. 56-57]. Наряду с этими общеизвестными версиями о происхождении Сабантуя в некоторых источниках высказывается мысль о том, что проведение данного праздника берет начало от пророка Авраама (Ибраһим пәйгамбәр) [Яхин, с. 160, 164]. Согласно данной гипотезе, традиционные игры, как борьба, конные скачки, стрельба из лука, проводимые в рамках современного Сабантуя, составляли также основу мероприятий «Сабыйан туе» и «сач туйлары» организовываемых предками татар в честь рождения мальчика или же первой стрижки волос новорожденного. [https://www.youtube.com/watch?v=O99LFn4iTZ0].

Краткий обзор научных трудов отечественных ученых, а также выявление аналогичных обрядов и обычаев у многих тюркских народов позволяет считать третью версию наиболее достоверной и отнести Сабантуй к разряду древнетенгрианских праздников [Шарафутдинов, с. 95].

Сабантуй – праздник весенне-летнего цикла. Праздники, связанные с приходом весны, культом плодородия и земледелия были присущи многим народам Европы и Азии на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Они связаны с тенгрианской идеологией – обрядами жертвоприношения в честь верховного божества, небесного духа-хозяина Тенгре («Неба и солнца»).

Эти праздники являются символическим отражением традиционного народного мировоззрения, порожденного многовековым культом воспроизводства жизни человека и общества посредством сельскохозяйственной деятельности, которая неотделима от природы – единственного источника жизни.

Календарные праздники приурочены к пограничным периодам, сменам времен года, когда по народному мировоззрению природа, олицетворявшаяся тюрками-солнцепоклонниками именем бога неба и солнца – Тенгре, может особенно щедро поделиться своим плодородным потенциалом с людьми.

Сабантуй у татар является синтезом кочевой и оседлой культур, прошедшим сложный и длительный путь развития. Он генетически связан с земледельческими праздниками тюркских и финно-угорских народов. Здесь уместно отметить, что практически у всех народов Поволжья, проживающих по соседству с татарами, существуют аналогичные Сабантую праздники: «Гырон быдтон» у удмуртов, «Акатуй» у чуваш, «Агавайрем» у марийцев. Все эти праздники являются древними земледельческими праздниками, посвящёнными божествам плодородия, земли и силам природы [Владыкина, 150; Чувашская мифология, с. 85; http://mariez.ru/tradicii-i-obryady/agavayrem].

Ранних письменных источников, по которым можно было бы судить о времени возникновения праздника, практически не сохранилось. Некоторые сведения о можно встретить в древнекитайских и древнетюркских источниках. Так, например в древнекитайской летописи VI веке «Вэйшу» сообщается о том, что тюркские народы (древние хунну), исповедовавшие тенгрианство, при исполнении обряда весеннего жертвоприношения включали в культовые действия борьбу, битвы на мечах, конные скачки, игры и пляски. В литературном памятнике XI в. «Кутадгу билиг» («Наука быть счастливым») поэта Юсуфа Баласагуни повествуется об одном из основных элементах праздника, как борьба на поясах.

Одним из первых письменных упоминаний праздника у булгар – предков современных татар – является эпиграфический памятник, найденный в с. Иске Салман Алькеевского района Республики Татарстан, датируемый июнем 1292 годом [Хакимзянов, с. 38-39]. В XIII в. булгарский ученый Лачин Хисами написал трактат «Подарок бойцам, соревнующимся на майдане» [http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/iz-dalnih-stranstviy-vozvratyas-vstrechi-sootechestvennikov-tatar-v-kazani/].

Развернутое описание праздника, прошедшего летом 1505 г. в окрестностях Казани и совпадающего в своих основных чертах с Сабантуем, приводится в известном литературно-публицистическом произведении XVI в. «История о Казанском царстве, или Казанский летописец», написанном русским автором, долгое время жившем в Казанском ханстве [История о Казанском царстве (Казанский летописец) ПСРЛ, Т. XIX/ 546 с.].

После присоединения Казанского ханства к Российскому государству Сабантуй сохранил свои традиции и продолжал развиваться как истинно татарский народный праздник.

В XIX веке по мере усиления урбанизации и смешения в городах представителей разных этнических групп татар Сабантуй принимает характер общенационального праздника и отмечается не только на селе крестьянами-земледельцами, но и в татарских слободах городских центров, где проживали татары – предприниматели, мещане, рабочие и служащие. Именно в этот период оформляются основные элементы праздника, характерные для всех этнических групп татар – обряды, связанные с подготовкой к празднику, конные и другие состязания, а также игры и развлечения.

Советский период истории характеризуется активным воздействием государства на весь комплекс праздничной культуры татар, в том числе и на Сабантуй, попытками подчинения его определенным идеологическим установкам. Организация праздничных мероприятий, разработка их программы начинают жестко регламентироваться. Их проведение становится обязанностью партийных органов и органов государственной власти.

Несмотря на стремление к унификации, превращению Сабантуя в спортивное и идеолого-пропагандистское событие, праздник сохранил неповторимый народный дух, являясь одним из сильных факторов этносоциальной консолидации татар и выражением их идентичности.

Вместе с тем праздник Сабантуй претерпел сильные изменения: трансформировался исконный смысл праздника, были утрачены многие обряды, являвшиеся составной частью празднования, вытеснены традиционные образцы музыкального, танцевального творчества, а также утеряны традиции народных промыслов и элементов декоративно-прикладного мастерства.

В годы демократических преобразований в России (начало 90-х гг. ХХ в.) татарская общественность подняла вопрос о необходимости возрождения праздника Сабантуй в его первоначальном исконном виде. Поскольку именно Сабантуй дает возможность в условиях унификации и глобализации приобщиться к живой народной традиции.

На сегодняшний день праздник «Сабантуй» представляет собой сплав древнетюркской, татарской и современной общероссийской культуры, в котором объединились элементы языческих обрядов и монотеистической веры, кочевнической и оседлой традиции тюркских и ряда других этнических общностей, выработанных в ходе длительного исторического развития.

В праздновании Сабантуя участвует все население того или иного татарского поселения независимо от возраста, социальной и конфессиональной принадлежности. Это торжество содержит в себе различные формы обрядов, бережно хранимых на протяжении столетий в устной традиции и исторической памяти, в особенностях народного фольклора – поговорках и пословицах, музыке и песнях, символике праздника. К сожалению, многие традиционные выражения народного творчества, специфические особенности проведения Сабантуя у отдельных этнических групп, сейчас оказались утраченными или унифицированными.

Сабантуй не имеет не только точной календарной даты, но и определенного (установленного) дня недели. Все зависит от погодных условий, интенсивности таяния снега и, соответственно, от степени готовности почвы к севу яровых культур [34, с.42]. Века отшлифовали форму проведения праздника. Сабантуй как народный праздник состоит из трех частей: длительной подготовительной части, кульминации праздника, проходящей в течение одного дня, и менее продолжительной заключительной части.

В истории человечества феномену праздника принадлежит особая роль. Попытки понять его роль в обществе предпринимались уже в античную эпоху (Геродот, Платон, Аристотель). Праздник является предметом исследования ученых в новое и новейшее время. В наши дни к изучению теории праздников, в том числе и календарных, обращаются этнографы, социологи, философы, историки, фольклористы, литературоведы многих стран.

Праздники календарного цикла как составные элементы традиционной культуры татарского народа складывались в течение веков и тысячелетий в процессе трудовой деятельности людей. Однако необходимо иметь в виду, что в процессе социально-экономического и историко-культурного развития народов календарные праздники, прежде всего аккумулировавшие важнейшие события, обычаи и обряды годового народного календаря, также испытывали влияние господствовавших идеологий, мировых религий, городской культуры, особенностей быта других сословий и классов. Вместе с тем календарные народные праздники отражают этническую специфику, типологическую общность и подверженность взаимовлиянию культур.

Календарные народные праздники пронизаны идеей продолжения жизни, бессмертия человеческого рода, призывом к счастью, благополучию, долголетию, богатому урожаю и хорошему приплоду скота. Календарь, в целом, является ритмической памятью человека, хранителем основ его традиционной культуры. А жизнь человека, семьи, коллектива в празднествах, календарных обычаях и обрядах неотделима от жизни природы. Непрерывность жизни в календарной обрядности подчеркивается той ролью, которая принадлежит в ней так называемым «знаковым» категориям состава семьи — старикам и, особенно, детям. Участие в народных праздниках представителей всех поколений символизирует тесную связь между ними в постижении народной культуры и вечное продолжение семейных уз и человеческого рода. Все это в полной мере свойственно и праздничной обрядности татарского народа и особенно ярко проявляется в идее и практике проведения праздника Сабантуй.

Календарные праздники, связанные с временами года, с трудовой жизнью общества, являются как бы «перерывами» в бесконечном течении времени. Каждый из них становится символом новой жизни, ее обновления, омоложения, временем, в котором соединяются прошлое, настоящее и «идеальное» будущее.

Таким образом, изучение календарных обычаев и обрядов, воплощающих оптимизм и надежды народа на будущее, оказывается непосредственно связанным с актуальными проблемами современной семьи и общества, с проблемами сохранения мира, жизни, культуры на земле.

Изучая календарную праздничную культуру, невозможно обойти вниманием систему времяисчисления — календарь. Он развивался параллельно с человечеством, проходя соответствующие стадии от примитивных до весьма развитых форм. Порой в одном и том же обществе, в рамках одной культуры во всей совокупности ее традиционных и официально-элитарных форм, сосуществует несколько типов календарей, каждый из которых отражает определенную эпоху в развитии семьи и общества. В традиционных культурах многих народов мира издавна существует понятие официального и народного календаря. Официальным календарем у татар со времени принятия ислама (X в.) являлся мусульманский лунный календарь. Наряду с ним вплоть до XVIII-XIX вв. широко применялся так называемый 12-летний звериный цикл летоисчисления. После падения государственности к татарам постепенно проник христианский календарь, ведущий летоисчисление от Рождества Христова, но мусульманский в понимании местного населения продолжал оставаться официальным календарем, по которому справлялись религиозные праздники.

Народные календари разных народов выполняли функцию разделения периода (года, сезона) по видам хозяйственной деятельности1. Так, алтайцы, хакасы и тувинцы отразили в названиях месяцев свои сезонные занятия охотой, земледелием, собирательством и т. д. Фенологические наблюдения зафиксированы в названиях типа: месяц «большой жары», месяц «большого мороза», месяц «кукушки» и т. п.2 Этот принцип нашел отражение и в народном татарском календаре. В татарско-русском словаре Н. Остроумова приводятся следующие названия месяцев: наиболее холодный период зимы (декабрь, январь) именуется «кырлач» (морозный), март — «Наурыз ае» (месяц нового года), а май — «сабан ае» (месяц весенне-полевых работ)3. Кроме основных названий времен года и месяцев, в сельской местности среди татар и сегодня бытуют названия, связанные с трудовой деятельностью: «сабан-сука осте» (время пахоты), «чэчу осте» (время сева), «печэн осте» (время сенокоса) и т. п.4 Таким образом, был важен сезон с конкретными занятиями, а не месяц в его современном понимании5. Учитывая сопряженность традиционных обычаев и обрядов с народным календарем, изучение календарных признаков и связанной с ними обрядности позволяет нам лучше понять принципы составления народного календаря, эволюцию традиционной культуры народа.

Анализ археологических находок из ареала распространения хуннских, древнетюркских и родственных им этносов, письменных и этнографических источников показывает, что в основе времяисчисления традиционной праздничной культуры и обрядности татар лежит солярный культ. Происхождение у древних тюрков праздников Науруз-Сабантуй, Джиен и Нардуган связано с их тенгрианской идеологией — обрядами жертвоприношения в честь верховного божества, небесного духа, хозяина Тенгре-хана. Представляется, что эти праздники прежде всего являются символическим отражением традиционного народного мировоззрения, порожденного многовековым культом воспроизводства жизни человека и общества посредством сельскохозяйственной деятельности, которая неотделима от природы — единственного источника жизни. Вот почему календарные обряды приурочены к пограничным периодам смены времен года, когда, по народному мировоззрению, природа, олицетворявшаяся у наших далеких предков-солнцепоклонников с именем бога неба и солнца — Тенгре, может особенно щедро поделиться своим плодородным потенциалом с людьми. Дело в том, что в тенгрианстве, порожденном обожествлением природы и почитанием духов предков, в отличие от язычества, для которого характерно многобожие, был один, главный объект поклонения — Космос или верховный единый бог Тенгре. И потому оно, по сути, уже являлось монотеистической религией с сохранением некоторых элементов язычества. С учетом этого, автор считает возможным обозначать тенгрианство термином «проторелигия». Необходимо отметить, что корни тенгрианства восходят к V-IV тысячелетиям до н. э.

Названные выше источники позволяют сделать вывод о делении года у хуннов и древних тюрок на три сезона. Началом года и первым из этих сезонов был праздник весеннего равноденствия (получивший у татар название Сабантуй). Второй сезон открывался после праздника летнего солнцестояния (Джиен), третий — после праздника зимнего солнцестояния (Нардуган). Источником праздников является трехмерная концепция мироздания, характерная для большинства мифологических традиций, в том числе и для тюркской («верхний мир» (üstün) — жилище сверхъестественных сил и божественных прародителей, «средний мир» — мир людей, «нижний мир» (altın) — подземное царство, населенное покойниками и инфернальными духами). С этой концепцией связано и представление о кругообороте жизни — о роли верхнего мира, санкционирующего и оплодотворяющего жизнь, средний и нижний — это земля, имеющая непосредственное отношение к рождению. С другой стороны, на деление древними тюрками, а позднее булгарами и татарами, года на три сезона и выделение в начале каждого из них трех основных праздников оказал влияние и цикл сельскохозяйственных работ, связанных с природными явлениями и сезонными климатическими колебаниями.

Таким образом, календарные праздники древних тюрок в соответствии с их представлениями первоначально проводились именно в самые важные, переломные моменты годового календаря — в период рождения, расцвета, угасания и возрождения природы. Идеологической основой календарных праздников было тенгрианство, состоящее из веры в верховное божество Тенгре и поклонения духам — культовым и генеалогическим народным героям, считавшимся посланниками самого почитаемого небесного объекта на земле, и родовым духам предков, сохранившихся в их шеджере (родословных).

В доисламский период Сабантуй, Джиен и Нардуган, проводимые на государственном уровне в установленные дни и даты, в переломные моменты смены времен года, были также тесно увязаны с основными рубежами трудовой практики людей: охотой, скотоводством, земледелием, что находило символическое отражение в структуре и содержании праздника. Эти праздники имели четко определенные календарные даты проведения. Общей и объединяющей идеей этих праздников является идея окончания и начала, угасания и возрождения природы, ее непрерывности, что тенгрианство объясняло всесилием могущественного верховного бога Солнца — Тенгре. Другие обряды у татар, относящиеся к сезонно-аграрному циклу мифов, являются как бы вторичными по отношению к обрядам, связанным с солярными мифами, которые воплощают солнце, свет, тепло и плодородие и носят более архаичный характер.

Сабантуй, Джиен и Нардуган, как эхо далеких веков, в календарной праздничной культуре татар, хотя и в видоизмененной форме, сохранились и сегодня, и занимают в ней ведущее место. В связи с этим, целесообразно рассмотреть их по отдельности.

Празднование у татар Нового года, отмечавшегося, как и у древних тюрок и булгар, в марте, в дни весеннего равноденствия, также связано с поклонением Солнцу и Небу. Анализ компонентов главного национального праздника татарского народа Сабантуй свидетельствует, что он в полной мере соответствует празднику, отмечавшемуся хуннами, согласно китайским источникам, в «первой луне» нового года. Очевидно, Сабантуй и был первоначально таким новогодним праздником. Он занял свое место в народном календаре волжских булгар и казанских татар как праздник в честь весны и начала весенне-полевых работ. Таким образом, Сабантуй получил новый статус весеннего праздника обновления природы и начала весеннего сева. Как и весенние праздники других тюркских народов, он олицетворял собой космический брак, то есть брак Человека и Природы. В этом качестве Сабантуй в Волжской Булгарии являлся примером синтеза степной (кочевой) и земледельческой (оседлой) культур. При этом он сохранил и все основные древние культовые компоненты, состоявшие из отправления коллективных обрядов. Они были направлены на обеспечение урожая, что, в свою очередь, связывалось со сменой типа хозяйствования. Основным видом деятельности вместо скотоводства у булгар стало земледелие. Тенгрианские культовые поклонения, жертвоприношения Солнцу и весенние моления с просьбами о плодородии земли (келэу кылу), таким образом, имели универсальный смысл и с переходом предков татар к оседлой жизни позволили Сабантую обрести черты аграрного праздника.

С принятием волжскими булгарами ислама и переориентацией идеологии ее правителей, Новый год стал отмечаться как праздник Науруз или Хамаль, Сабантуй же отодвинулся к началу мая, став праздником начала весны и сева. После введения в Советской России с 14 февраля 1918 г. Григорианского календаря, когда Новый год стал отмечаться с 1 января, как праздник встречи весны у татар стал проводиться Науруз. В народном представлении Сабантуй, как и многие века назад, по-прежнему продолжает оставаться праздником весны и начала сева, а Науруз, как показывает практика его проведения в городах и селах республики, воспринимается как праздник проводов зимы и начала весны. Сохранение первоначального смысла праздника в народе можно объяснить, с одной стороны, устойчивостью древних обычаев, с другой — особенностью самого праздника, в котором особенно ярко отражена не только идея смены сезонов, но и преобладание в обрядах этого праздника магии плодородия.

С 1920-х гг. праздник, приближаясь по времени проведения ко дню летнего солнцестояния, вобрал в себя лучшие компоненты второго татарского народного праздника Джиен, имеющего также древнетюркские корни.

Джиен, будучи летним родовым праздником, являлся вторым по своей значимости после Сабантуя. Есть все основания полагать, что первоначально основная часть праздника Джиен, с астрономической точки зрения, соответствовала дате летнего солнцестояния и была неразрывно связана с представлениями о середине годового пути Солнца, о границе между первой и второй половинами года, знаменуя собой переход от весеннего цветения к осеннему увяданию. Иными словами, Джиен можно считать преемником хуннского праздника, проводившегося в «пятой луне» с жертвоприношениями небу, земле и духам.

Исследования, проведенные в 1960-80-е гг. Г. Хисамутдиновым и Н. Бургановой, выявили более 600 сел на территории Татарстана, где многие века отмечался Джиен. Установлено существование джиенов как определенных общественно-территориальных единиц, в первую очередь, в Заказанье. Здесь Г. Хисамутдиновым было отмечено существование 30 джиенных округов6, а Н. Бургановой — около 100 джиенов7, каждый из которых имел свою определенную территорию.

В послеоктябрьский период роль джиенов в общественной жизни татар постепенно ослабла, угасал сам обычай проведения этого праздника. Тем не менее в ряде местностей он проводился до 1950-х гг. В исчезновении Джиена свою роль сыграли политические и социально-экономические факторы: жесткий контроль со стороны партийных органов; урбанизация населения в процессе индустриализации и коллективизации; развитие нефтедобывающей промышленности; научно-техническая революция, в ходе которой появились новые высокоскоростные средства передвижения, средства связи и т. п. Свои богатые традиции Джиен передал Сабантую, празднование которого было перенесено на лето, примерно на то же время, когда проводился Джиен. Несмотря на это, обряды праздника сохранились во многих районах Республики Татарстан.

В 90-е гг. XX в. возрос интерес к Джиену как к празднику и как к совещательному органу. Благодаря усилиям энтузиастов, он стал возрождаться, но уже в новой форме (джиены-вечера искусств, джиен татарской молодежи, джиен предпринимателей и др.).

Другими обрядами, составляющими систему летне-осенних праздников и связанными с летним солнцестоянием и осенним равноденствием, у татар являются Уныш бэйрэме (Праздник урожая), в который входят обряды, связанные со сбором урожая, заготовкой продуктов к зиме; праздник Сонбел — Сюнбель (Дева), приуроченный к дням календарного осеннего равноденствия 21-23 сентября; Каз омэсе (Гусиная помощь). Идеология и мифология всех этих аграрных праздников также органически связана с культом Тенгре.

В основе идеологии и обрядового комплекса праздника Нардуган, проводившегося в дни зимнего солнцестояния, лежит идея поклонения солнечному божеству. Нардуган можно считать своеобразным преемником праздника хуннов, совершаемого в «девятой луне в день У» с жертвоприношениями небу и духам предков.

В праздник Нардуган, когда день был самым коротким, а Солнце — Тенгре, по представлениям древних тюрков, уходило очень далеко, они молили верховное божество скорее вернуться, принося ему жертву. Таким образом, Нардуган был тенгрианским праздником, посвященным рождению или пробуждению Солнца — Тенгре-хана, которому, как и духам предков, посвящались молитвы. О связи праздника с солярным культом свидетельствуют и его обряды: поливание нардуганной водой, разведение костров на холмах и др. Празднование Нардугана должно было способствовать главной цели — просьбе о плодородии. Ныне Нардуган слился с праздником встречи Нового года по гражданскому календарю и, сохранив традиционные элементы, вошел в быт татарского народа с другим содержанием (в виде театрализованного представления, обрядовые особенности которого широко используются коллективами художественной самодеятельности).

Сегодня, в силу ряда исторических причин, из трех вышеназванных праздников наиболее широкую известность и популярность приобрел Сабантуй. Это объясняется, прежде всего, его открытостью и толерантностью. Издревле существовавший как обряд в честь пробуждения природы и весеннего сева, Сабантуй является главным национальным праздником татарского народа, составной частью его образа жизни. Среди исследователей бытует три основные версии об исторических корнях Сабантуя: 1. Сабантуй привнесен в жизнь татарского народа из Китая или Монголии (О. Ковалевский, Н. Катанов, Н. Семенов, отчасти — М. Хабибуллин); 2. Он зародился в Волжской Булгарии как земледельческий праздник в честь начала весенних полевых работ (Н. Загоскин, Ф. Валеев, А. Халиков, Я. Ханбиков, Я. Абдуллин); 3. Первоначально он был праздником кочевников-скотоводов и связан с их тенгрианскими верованиями, имеющими хуннское и древнетюркское происхождение.

Анализ археологических и письменных источников, сопоставление обычаев и обрядов тюркских и родственных им этносов показывает, что третья версия является наиболее продуктивной для решения проблемы генезиса Сабантуя и его обрядового комплекса. При этом болгарский период является лишь одним из этапов развития Сабантуя. Это находит подтверждение в существовании праздника идентичного татарскому — «Сабан той» у карачаево-балкарцев, кумыков, ногайцев — этносов, родственных волжским булгарам. Универсальность смысла тенгрианских обрядов, заключавшихся в поклонении Солнцу и весенних родовых молениях о ниспослании приплода скоту и богатого урожая, позволили Сабантую позже приобрести черты аграрного праздника.

Самыми древними и основными состязаниями на Сабантуе, связанными с кочевым и полукочевым бытом предков татар и ранее имевшими сакральное значение, являются: бег, национальная борьба — курэш, конные скачки и прыжки. В более поздний период под влиянием местных земледельческих финно-угорских и русского народов появились другие виды состязаний (лазание на шест, хождение по бревну, бег с ведрами). Это объясняется во многом схожей идеологией языческих обрядов и праздников, связанных с началом весенне-летнего цикла сельскохозяйственных работ у татарского, башкирского, чувашского, марийского, удмуртского, мордовского и русского этносов. Происходило взаимообогащение содержания Сабантуя и аналогичных ему праздников у других народов Поволжья (Гырны-потона у удмуртов, Ака-пайрема у мари, чувашского Ака-туя и др.). Лингвистический анализ слов «сабан» и «туй», сравнение этого праздника с аналогичными календарными праздниками других народов дают основание полагать, что Сабантуй с самого зарождения означал весенний праздник, связанный с пробуждением природы и началом весенних работ (сабан — «весенний»). Его происхождение связано с бытовавшими у ряда древнетюркских племен и других народов мира обрядами ритуального вступления в брак с Природой. Поэтому первоначально игры и состязания Сабантуя носили сакрально-эротический характер. В этом контексте «туй» следует толковать именно как «свадьбу».

В основе сабантуйного обряда дарений, пришедшего на смену языческим жертвоприношениям Тенгре, лежит стремление к продолжению рода, обеспечению плодородия земли и плодовитости скота. Мотив одаривания, являющегося заменой жертвоприношения, стал основой сбора подарков юношами, которых называли «бирнэ жыючы» или «солге жыючы». Сбор сопровождался играми, становился своеобразной прелюдией праздника. Дары же участниками осмысливались как объекты, наделенные магической силой, призванной помочь выполнению желаний как дарителя, так и получателя. Этому подчинен главный принцип народного торжества — никто не должен уйти с майдана без подарка. Такое значение имели и сабантуйные дары — вышитые белые полотенца, платки, яйца и главный приз — баран, предназначенный батыру Сабантуя. Обязательно награждали бегуна, повредившего ногу и коня, пересекшего финишную черту последним. Шеи таких скакунов украшали вышитыми полотенцами, платками. В этом незначительном, на первый взгляд, ритуале ярко отражена гуманность народа: скакуны, в упорной борьбе преодолевшие дистанцию, своим стремительным бегом доставили людям радость, следовательно, они заслуживают похвалы, одобрения. Этот ритуал, известный как «конь надежды», имеет и другой, более глубокий смысл, реально отражающий обычаи татарского народа. Он связан с желанием отогнать нависшую беду данью душам покойных предков, а также с надеждой и оптимизмом. Такое понимание этого ритуала мы находим в фольклоре, в произведениях татарских писателей и поэтов.

Следует подчеркнуть, что татарский народ сумел глубоко и естественно вплести истинный тенгрианский смысл, первичные мотивы бесценного обряда в ткань Сабантуя. Поэтому духовенство, другие противники этого праздника, и даже исследователи более позднего времени, стали воспринимать его только как праздник национального искусства и спорта с обильными угощениями, праздник начала весенних полевых работ. Это позволило Сабантую, возникнув в древние языческие времена в тюркоязычной среде, кочевать из века в век, обогащаясь в ходе своего развития новыми формами и содержанием.

Сабантуй сохранил лучшие образцы культурного наследия татарского народа — песни и пляски, игры, состязания и «самобытные» физические упражнения. Практика сабантуев последних десятилетий показывает, что в их программу входит в среднем не менее 20 национальных и международных видов спортивных состязаний и игр. Возрождаются и такие его традиции, как проведение конкурсов чэчэнов — народных сказителей, певцов и поэтов, древних игр молодежи, плясок, сопровождаемых народными песнями, хороводами.