Масленица в России является всенародно любимым и веселым праздником-обрядом с хороводами, песнями, играми в конце зимы. И хотя торжество имеет языческие корни, оно прочно вошло в историю славянского народа и отмечается в современном мире.

Кроме того, Масленица стала частью подготовки православных к Великому посту. Масленичная неделя еще называется Сырной или мясопустной седмицей. В эти дни нельзя есть мясо, можно — сыр и другие молочные продукты.

Какого числа наступит Масленица в 2023

Масленица не имеет определенной даты. Каждую весну она приходится на разные числа. «Перемещение» масленичной недели связано с тем, что Великий пост также ежегодно «меняет» даты.

В 2023-м Масленица наступит в понедельник 20 февраля и продлится до воскресенья 26 февраля. С понедельника 27 февраля начнется Великий пост, который продлится 48 дней и завершится праздником Светлой Пасхи 16 апреля.

Масленичная неделя — 2023 по дням и заговоры на блины

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать во вторник, не принято проводить в пятницу. По поверьям, строгое следование традициям оберегало человека весь год.

В Масленичной неделе выделяются две части: с понедельника по среду — это узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — широкая Масленица. В первую допускалось заниматься домашним хозяйством и подготовкой к праздничным посиделкам, а всю вторую нужно было полностью посвятить гуляниям, забавам, отложив дела на потом.

Понедельник — Встреча

В первый день из соломы и старых вещей мастерили чучело, сооружали горки и снежные городки, вешали качели.

Хозяюшки принимались печь блины. Тесто замешивали с самого утра, добавляя в него пару капель воды из родника или ключа.

«Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю. Блином угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите», — говорила хозяйка дома, замешивая тесто на Встречу.

Самый первый блин отдавали нищим или малоимущим на помин усопших родственников. Остальные подавали к столу, чтобы угостить пришедшую в гости родню. За едой обсуждали готовящееся празднование Масленицы и возможное предстоящее сватовство.

Блин — это солнце? Самые распространенные заблуждения о Масленице

Вторник — Заигрыши

Второй день отводился смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Поэтому блины готовили, в первую очередь, для суженого. При замешивании теста и выпекании наговаривали различные слова любви.

«Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю. Как угощение кончится, так любовь в мои двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает», — шептали девушки.

В этот день молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали себе половинку. Если все складывалось удачно, свадьбу назначали на Красную горку, сразу после Пасхи.

На Заигрыши начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины испечены — просим жаловать!»

Среда — Лакомка

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекли блины с разнообразными начинками. Заворачивая вкусную добавку, женщины обязательно делали заговор.

«Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку», — говорила прозорливая хозяюшка.

Важно, чтобы лакомство попробовали как можно больше гостей, давая взамен мелкую монетку.

Полученные деньги собирали в мешочек и прятали в укромном месте. По поверью, после этого в дом должен прийти достаток.

На Лакомку зять приходил в гости к теще. Она встречала мужа дочери стопкой блинчиков с пылу с жару.

По количеству блюд на столе судили о том, какое отношение к себе заслужил зять за прошлый год.

Чем добрее теща в этот день, тем лучше сложатся отношения у ее дочери с новой семьей.

Четверг — Разгуляй

Четвертый день является началом Широкой Масленицы. Хозяюшки пекли дрожжевые блины, предварительно заговаривая опару. Они ставили миску на пять монет и замешивали тесто.

«Блины для угощения готовлю, на монетах звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекало», — гласил заговор на прибыль.

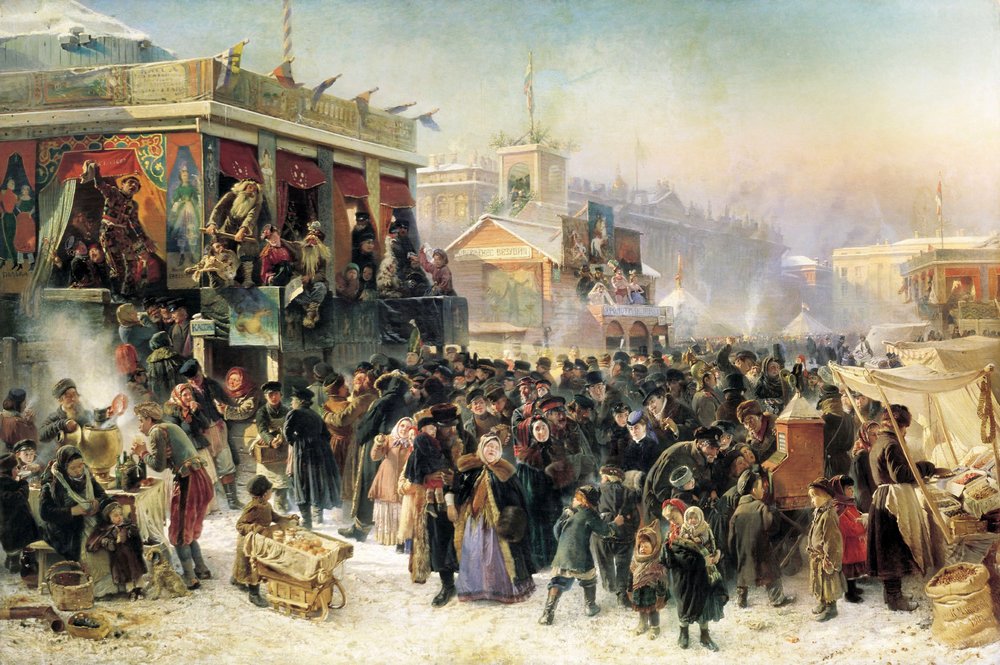

Румяные блины «текли» рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. В центре поселения устанавливали чучело Масленицы на шесте. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно же, в захвате снежной крепости. На улицах пели скоморохи, веселились ряженые.

Отсиживаться дома в этот день нельзя. Бытовало мнение, что тех, кто не выйдет на Разгуляй, настигнут горести и неудачи. Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через масленичный костер.

Тест: Какой вы блинчик?

Пятница — Тещины вечерки

В отличие от среды, когда тещи ждали зятьев, в пятницу с ответным визитом к молодым приходили родители.

Традиционное угощение пекла дочь по рецепту, который ей достался от старшего поколения (бабушки или прабабушки). Молодые хозяйки верили, что это привлечет в дом благополучие и хорошие деньги.

«Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку, в кошель спрячу, никому не покажу», — приговаривала женщина во время готовки.

Теща также приводила с собой подруг, чтобы похвастаться зятем. А он всячески выказывал гостям уважение.

Суббота — Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в дом сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила подарки и угощала блинами на кефире.

Считалось, что чем пористей блинок, чем больше в нем дырочек, тем больше денег появится в ближайшем будущем в доме. Угощая, брали символическую монетку и клали в карман со определенными словами.

«Копейка мала соринка, да рубль бережет», — гласил заговор.

Также в субботу собравшиеся девушки и женщины гадали на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Совершалось заговенье перед Великим постом. На самом высоком холме сжигали чучело Масленицы и ходили на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Люди обязательно просили друг у друга прощения и сами старались забыть прошлые обиды. При встрече говорили: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит», чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей.

История и традиции Масленицы

История Масленицы уходит в глубину веков. Яркая, шумная, веселая и сытная Масленица объединяет в себе народные традиции русской культуры и глубокий смысл христианской веры.

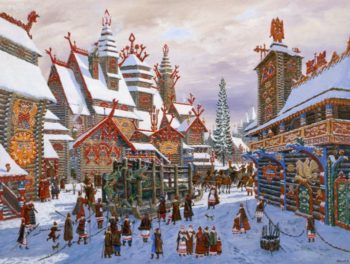

Появился праздник еще на языческой Руси. Изначально это были проводы зимы и приветствие скорого прихода весны. Жизнь и достаток человека в то время зависели от сезона и погоды за окном. После тяжелой, холодной и нередко голодной зимы люди искренне радовались потеплению. Они ждали, когда скотина сможет насытиться зеленой травой, а на столе в достатке появится еда.

Проводы зимы назывались Комоедицей. Имя праздника произошло от слова «кома» — медведь. Животное считалось одной из ипостасей языческого бога Велеса. Кстати, присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям. По тогдашней традиции часть первых блинов отдавали медведям. Люди верили, что так можно задобрить Велеса и ускорить приход цветущего сезона.

Изначально на Масленицу пекли не блины, а пряники, которые подавали с киселем. Ученые высказали предположение, что самый первый масленичный блин получился именно из киселя в IX веке. Но популярность он обрел не сразу.

Главным кушаньем долгое время считался «сладкий хворост». Блины перешли в разряд символа Масленицы лишь спустя семь веков. Бытует мнение, что народ подметил сходство румяного угощения с солнцем и сделал его ключевым блюдом праздничного стола.

Кроме Велеса, древние славяне почитали Ярило — бога весеннего Солнца. В его честь пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару. Она означала смерть и рождение природы. Последний приготовленный на масленичной неделе блин выбрасывался в огонь, дабы задобрить богов.

Традиция есть молочную пищу связана с тем, что в конце марта (именно тогда раньше праздновали Масленицу), в деревнях телились коровы, на столах появлялось молоко, а вместе с ним сметана и творог. Резать скот было крайне неразумно, а осенние запасы мяса уже были давно съедены, так что молочная пища и мучные изделия были основными блюдами.

Дошедшая до современности Масленица была адаптирована Русской православной церковью во второй половине XVIII века. Она стала своеобразным компромиссом между язычниками и церковниками. Праздник поставили в определенные рамки — его разрешалось проводить строго до начала весеннего поста. Количество дней тоже сократили — с 14 до семи. Нетронутыми остались лишь забавы, так как церковь согласилась, что после тяжелой зимы и перед строгим религиозным постом стоит сытно поесть, вдоволь повеселиться.

В настоящее время Масленица утратила языческую подоплеку. Праздник сводится к поеданию сытных и сладких блинов, гуляниям и ожиданию скорого прихода тепла. А выражение «Первый блин комом» трактуется как неудачная попытка сделать или предпринять что-то.

Как правильно есть блины на Масленицу

По древним поверьям, есть масленичные блины нужно руками. Никаких вилок и ножей на столе быть не должно, чтобы не навлечь беду.

Масленица обязательно отмечается в кругу семьи и друзей, которые встречаются за щедрым праздничным столом.

Рецепт блинов для ленивых — быстро и просто

Ингредиенты:

- Мука — 250 граммов;

- Вода — один стакан;

- Растительное масло — 40 граммов;

- Соль и сахар — по вкусу.

Способ приготовления блинов

Чтобы тесто получилось без комочков, ингредиенты смешивать в определенном порядке. Сначала — все сыпучие продукты, а потом жидкие.

Воду вливать маленькими порциями и тщательно перемешивать. Иначе образуются комки, которые потом сложно размешать.

Перед выпечкой предварительно разогреть сковороду. Лайфхак — чем больше сахара в блинах, тем быстрее они жарятся.

Блины подавать к столу с вареньем, медом, маслом или сметаной. Можно заворачивать в них начинку.

Чтобы добавка не вытекла из блина, его нужно правильно завернуть. Желательно положить наполнитель не в середину, а ближе к краю. Затем, сворачивая блинчик, подвернуть его бока.

Угощение будет лучше держать форму и не развалится в тарелке, если перед подачей на стол его еще раз немного обжарить.

Можно ли православному праздновать Масленицу — 2023

По мнению духовенства, нет ничего дурного в том, чтобы поучаствовать в масленичных гуляниях или поесть блинов. Важно лишь то, как торжество воспринимает сам человек.

Сегодня Масленица — это добрая традиция, главная цель которой заключается в радости, веселье, отказе от ссор и раздоров.

Что нельзя делать на Масленицу — 2023

© РИА Новости / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Празднуя сытную и радостную масленичную неделю, важно соблюдать некоторые ограничения:

- нельзя есть мясо. Семь дней до Великого поста в древности называли мясопустной неделей. В этот период запрещено есть мясные продукты.

- нельзя грустить и унывать. По поверьям, тот, кто не хочет участвовать в масленичной кутерьме, навлечет на себя неприятности и трудности.

- нельзя жадничать и отказывать в помощи родственникам. Масленица — время проявления щедрости.

- нельзя резать блины ножом. Считается плохой приметой. Нужно аккуратно разделить блин руками.

- нельзя ругаться и сквернословить. Ничто не должно нарушить всеобщее веселье.

В последний день Масленицы надо простить всех и попросить прощения самому, чтобы начать Великий пост с чистой совестью.

ТОП-4 совета диетолога для полезных масленичных блинов

Что можно есть на Масленицу — 2023

Кроме блинов, молока и молочных продуктов, разрешается есть рыбу и морепродукты. По мнению некоторых теологов, это дозволение связано с тем, что апостолы были рыбаками.

Гадания на Масленицу — 2023

В народе полагали, что с помощью блинов можно снять порчу, очистить дом, разбогатеть и, конечно, незамужним девушкам обрести суженого. Чтобы это осуществилось, проводили масленичные гадания.

Гадание по первому блину на замужество

Если первый испеченный блинчик с легкостью перевернулся, то в этом году девушка выйдет замуж.

Если прилип к сковороде, то ближайшие три года — быть ей одной.

Если края ровные, то брак будет счастливым. Угощение получилось с рваными краями — стоит присмотреться к избраннику. Скорее всего, он вовсе не подходит девушке.

Количество крупных дырочек в блине «расскажет» про количество детей в будущем.

Если тесто на сковороде запеклось посередине, то суженый будет верным, а если сбоку, то нет.

Гадание по последнему блину на замужество

Если на столе были блинчики с разными начинками, то девушкам стоит обратить внимание, какой последний символ Масленицы им достался. Именно по начинке гадают на мужа:

- с маслом — ласковый и обходительный супруг;

- с творогом — хозяйственный, домовитый, прекрасный отец;

- с вареньем — весельчак, душа компании;

- со сметаной — нерешительный и мягкий;

- с икрой — богатый, работящий;

- без начинки — занудный и спокойный.

Гадание по блинам на благополучие

Испеченные блины помогут приоткрыть завесу тайны не только личной жизни, но и благополучия.

Если угощение получилось красивым и румяным, то год будет успешным.

Тонкий и бледный блинчик — к бедам и неприятностям.

Какие есть масленичные приметы в 2023

Пасмурное воскресенье перед масленичной неделей — к урожаю.

Если в канун Масленицы трещат морозы, лето будет теплым, без изнуряющей жары.

Плохая погода на Прощеное воскресенье — к ясной и теплой весне.

Если на Масленицу на крышах много сосулек, то год будет успешным для любых начинаний.

Сегодня мы отмечаем первый день Масленицы, то есть впереди еще целая неделя, когда можно поесть вкусных блинов и повеселиться на славу, и одновременно подготовка к Великому посту.

Масленица — народное название недели перед Великим постом. Церковное название — Сырная седмица (неделя) или: Мясопуст, Мясопустная седмица. Изначально Масленица была языческим празднованием перехода от зимы к весне, но после принятия христианства на Руси народная и церковная традиции перемешались, Церковь не сделала Масленицу своим праздником, но наполнила эти последние дни перед Великим постом особым смыслом. Происхождение названия «Масленица» гастрономическое — от слова «масло». В этот период верующим можно употреблять в пищу сливочное масло, рыбу и молочные продукты. А мясо — уже нельзя.

Об этом празднике знают практически все, но если задать конкретный вопрос: что же такое Масленица, то ответы прозвучат разные. Для кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту. Все приведенные варианты ответа будут верны, ведь Масленица – праздник многоликий и вмещает в себя огромное число смыслов и символов. И все-таки, что такое Масленица? Откуда она появилась? Как ее отмечали раньше?

Масленица: история праздника. Почему христиане празднуют Масленицу?

Последний день Сырной седмицы называется Прощенным воскресеньем и оно заканчивает собою череду подготовительных недель к Великому посту. Всего «вводный» период длится 22 дня, и за это время Церковь настраивает верующих на надлежащий духовный лад.

Такое пристальное внимание к великопостному циклу вполне закономерн, ведь он является стержнем всего литургического года в большинстве христианских Церквей. Пост – время особое. Как удачно выразилась поэтесса Наталья Карпова: «Семь медленных недель, дарованных тебе для покаянья…» Это особый ритм жизни. Естественно, что радикальные перемены в душе не совершаются в одночасье, и для этого нужна серьезная подготовка – и ума, и эмоций, и тела.

Если углубимся в историю, то увидим, что Сырная седмица – наиболее древняя среди недель перед Великим постом. Она появилась под влиянием палестинской монашеской практики – местные иноки почти весь сорокадневный период перед Пасхой проводили в одиночестве, разойдясь по пустынным местам. К началу Страстной седмицы они сходились снова, но некоторые не возвращались, умирая в пустыне. Понимая, что каждый новый пост может стать последним в их жизни, черноризцы за день до расставания просили друг у друга прощение и обменивались теплыми словами. Отсюда и название этого дня – Прощенное воскресенье.

В традиции всю неделю вкушать молочную пищу – даже в понедельник, среду и пятницу – тоже монашеское происхождение. Ведь что такое пустыня? Это отсутствие пищи, а порой – и воды. Естественно, перед таким испытанием нужно накопить силы. Речь, конечно, не идет о том, что в эти дни монахи объедались скоромными блюдами. Просто ввиду предстоящего в их жизни аскетического периода пост в понедельник, среду и пятницу отменялся.

Миряне эту монашескую традицию переняли и развили, но при этом смысл она получила несколько иной. Христианину-обывателю не нужно идти ни в какую пустыню, поэтому исчезает необходимость предварительного подкрепления себя белковой пищей. Но есть другой момент – в миру много соблазнов, сразу отказываться от которых рискованно. Поэтому постовые ограничения стали вводить постепенно, и Сырная седмица – один из таких этапов, когда уже нельзя вкушать мясо и играть свадьбы, однако еще можно веселиться и получать радость общения. Однако и не увлекаться особо, помня, что скоро пост.

Дохристианская история Масленицы

Масленица – исконно языческий праздник, известный на Руси еще до принятия христианства и уходящий корнями в праславянские времена. Сразу оговоримся – Церковная традиция не считает его «своим», и в православном календаре нет позиции с таким названием. Зато там есть Сырная седмица и неделя (воскресенье) Сыропустная, а они имеют совершенно иной смысл, чем народная Масленица.

Думаю, если говорить о славянском наследии, то здесь речь может идти, скорее, о том, почему Церковь все-таки освятила языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Ответ очень прост – христианство, пожалуй, самая толерантная религия на Земле. Возможно, это звучит странно на фоне частых заявлений со стороны о нетерпимости христиан, но это так. Христианство – религия преображения, которая все, что с ней соприкасается, не нивелирует, а очищает от греховной грязи и переосмысливает в ключе Евангелия.

Церковь не внесла Масленицу в свой календарь, но, тем не менее, она ее переплавила, и именно это многовековое влияние христианства сделало некогда языческий праздник тем ярким и гротескным периодом, который известен уже несколько столетий. Стараниями Церкви Масленица лишилась прежнего сакрального значения и превратилась в простую неделю отдыха и веселья.

Масленица: смысл праздника

Начнем с того, что в древности этот праздник был куда более многогранным, чем в дореволюционное время. В его основе лежало общее для всех языческих культур цикличное восприятие времени, и чем архаичнее была цивилизация, тем больше внимания она уделяла тому, чтобы подчеркнуть эту идею цикличности.

Праславянская Масленица отмечалась в начале весны – в день весеннего равноденствия, когда день окончательно отвоевывал у ночи преимущество. По современному календарю это примерно 21 или 22 марта. В средней полосе, на территории нынешних России, в Беларуси и Украине – регионах, где, собственно, и зародились масличные обычаи, – последние дни первого весеннего месяца всегда были непредсказуемы. То оттепель придет, то морозы прижмут. «Весна с зимой борются», – говорили наши предки. И вот именно на Масленицу проводился некий рубеж, до которого в мире господствовал холод, а после – окончательно приходило тепло. Все вновь возвращалось на круги своя, и это возвращение жизни было один из главных предметов празднования.

А там, где есть жизнь, там и ее умножение. Масленица помимо идеи цикличности несет в себе элементы культа плодородия. Земля воскресала, впитывала последний зимний снег, наливалась соками. И теперь люди должны были ей помочь, дать этому процессу некую сакральную основу. Говоря более привычным языком, обряды Масленицы призваны освятить землю, наполнить ее силами, чтобы она дала обильный урожай. Для крестьян, которые составляли основу древнерусского общества, урожай был главной ценностью, поэтому неудивительно, что масленичным церемониям уделялось особое внимание. Масленица была своего рода языческой литургией, только в роли Бога здесь выступала сама природа и ее стихии, которым славянин приносил импровизированную жертву.

Третий – не менее важный момент – продолжение рода. Плодородие земли находит свое продолжение в тех, кто на ней живет и питается ее растениями. Если ты вкушаешь ту пищу, которую тебе дала Матушка-Земля, то и ты тоже должен дать жизнь другому. Идея круговорота жизни, ее отдачи и передачи детям была ключевой для языческого сознания. Жизнь сама по себе была основополагающей ценностью, а все остальное было лишь средством ее достижения.

И последнее, что можно сказать о сакральной составляющей Масленицы. Этот праздник был еще и поминальным. Крестьяне верили, что их предки, которые душою находились в краю мертвых, а телом – в земле, могли влиять на ее плодородие. Поэтому очень важно было не гневить предков и почтить их своим вниманием. Наиболее распространенным способом задобрить духов была тризна – поминальные действа, включавшие в себя жертвоприношения, траурный плач, обильные трапезы. Считалось, что в тризнах невидимо участвуют сами покойники.

По сути, Масленица была одной из попыток человека приблизиться к тайне жизни и смерти, своеобразной системой, в рамках которой весь космос воспринимался как бесконечная череда умирания и воскресения, увядания и расцвета, тьмы и света, холода и тепла, единства и борьбы противоположностей. Кстати, интимные отношения в отличие от средиземноморских и западноевропейских культур тоже воспринимались славянами как нечто сакральное, как источник новой жизни. И даже сладость соития была не целью, а неким священным фоном, на котором зарождалось новое бытие. Сейчас в это трудно поверить, но это так.

После принятия христианства сакральное наполнение Масленицы практически исчезло, остался лишь его внешний антураж и та веселость, которая известна нам по произведениям дореволюционных писателей.

Традиции, обычаи и обряды Масленицы

Первый интересный обычай – есть молочную пищу. О том, что это церковное установление, мы уже говорили. Но ведь масло, молоко, творог, блины, сметана стояли на столах предков задолго до Крещения Руси! Дело в том, что в конце марта первый раз после зимы телились коровы, и в домах появлялось молоко. Поскольку резать скот зимой крайне неразумно, а старые запасы мяса подходили к концу, молочная пища и мучные изделия были основным источником белка. Отсюда и название – Масленица, Масница, Блинница.

Еще одно (пожалуй, даже более древнее) название этого праздника — Колодий. Связано оно с обычаем, который был и в поздние времена на Украине и в Беларуси. В течение целой Колодочной недели параллельно с другими обрядами сельские женщины совершали удивительное действо – «колодочную жизнь». Они брали толстую палку-колодку, наряжали ее и представляли, будто это – человек. В понедельник Колодка «рождалась», во вторник – «крестилась», в среду она «переживала» все остальные моменты своей «жизни», в четверг Колодка «умирала», в пятницу ее «хоронили», а в субботу «оплакивали». В воскресенье же наступала кульминация Колодия.

В течение всего праздника женщины ходили с Колодкой по селу и привязывали ее ко всем, кто еще был холост или не замужем. Не забывали и о родителях несемейных юношей и девушек. Конечно, никто не желал ходить с таким «ярлыком», и поэтому давали женщинам определенный откуп. Им могли быть цветные ленты, бусы или блюдца, выпивка и сладости.

Следующая особенность праздника – тоже характерная преимущественно для Украины и Беларуси – это его «женскость». Масленица так и звалась в народе – Бабская неделя. Она воспринималась как период, во время которого так или иначе главную роль в веселых обрядах играли именно представительницы прекрасного пола. В эти дни проводились помолвки, а в еще более древнюю эпоху – заключались браки. То есть налицо тот самый культ плодородия, о котором мы говорили выше. При этом внимание уделялось всем аспектам женского бытия – и девственности (восхвалялась идея девушки-красавицы и девушки-невесты), и материнства (женщина-мать, женщина-хранительница), и мудрости (женщина-старушка, женщина-советчица). Доставалось «на орехи» и негативным качествам. Например, в пятницу зять должен был пригласить тещу в свой дом, потчевать ее, угощать водкой других гостей и приговаривать: «Пейте, люди добрые, чтоб у моей тещи в горле не пересыхало!» Это был тонкий намек на излишнюю говорливость жениной мамы. Кстати, так называемые «золовкины посиделки» и вообще хождение женщин в гости друг к другу тоже являются частью «бабского» элемента праздника.

К слову, о еде. Это очень важный момент всех древнеславянских праздников. Когда семья садилась за стол, то тем самым приглашала и предков поучаствовать в этой трапезе. Поминальное происхождение имеют и традиционные блины. С подачи русского фольклориста Александра Афанасьева в конце XIX века утвердился взгляд, что блин – это образ Солнца. Но есть и другая научная версия, что у славян блин был исконно поминальным хлебом, имеющим очень глубокую символику. Он круглый (намек на вечность), теплый (намек на земную радость), сделан из муки, воды и молока (намек на жизнь). Обоснованием поминального происхождения всем знакомого лакомства может служить, к примеру, такой обычай: в первый день Масленицы блины клали на чердачное слуховое окошко – «угостить покойников», либо же отдавали непосредственно нищим, чтобы те помянули усопших. Так и говорили: «Первый блин за упокой».

К поминальным элементам относят и такие обычаи, как взятие снежного городка или кулачные бои. Сейчас подобного рода потехи почти безобидны, но раньше они были очень опасными для жизни. Это отголоски еще более древней традиции, когда пролитая во время таких боев кровь воспринималась как жертва духам умерших или самим богам. При этом убивать кого-либо не стремились, однако именно такой выплеск энергии, буйства, разухабистости наполнялся сакральным смыслом. Жертвой было и сжигание чучела зимы – этот обряд совершался в конце праздника, а пепел чучела развеивался по полю, освящая землю. Такой же священный смысл имели и песни-веснянки, исполняемые девушками в лесах, на опушках, в рощах и на берегах водоемов – они как бы призывали на землю силы добра, просили благословение у Матери-Природы на начало нового урожайного года.

Самой пикантной традицией был обычай в некоторых регионах современной России (например, в Архангельских краях) при проводах Масленицы совершать такое действо: после объезда деревни распорядители праздника – «Масленица» и «Воевода» – раздевались догола и в присутствии всех собравшихся зрителей имитировали своими движениями мытье в бане. В других местностях оголялся только «Воевода» и в таком виде произносил праздничную речь, которая и завершала гуляния. Смысл такого «стриптиза» сейчас понять трудно, однако предки влагали в него не только потешный, но и философский смысл. Это было символом смерти, умирания и рождения. Ведь человек и рождается нагим, и детей зачинает нагим, и умирает, по сути дела, тоже нагим, не имея за душою ничего, что можно забрать с собою в могилу…

Вопросы о Масленице

На вопросы о Масленице: Как Церковь смотрит на языческую обрядовую сторону этой недели? Можно ли вообще христианам участвовать в массовых гуляниях на Масленицу? Однозначно ответить вряд ли можно, и вот почему.

С одной стороны, христианство отвергает большинство философских посылов язычества. Например, Библии чуждо учение о цикличности времени. Она говорит о том, что время – линейно, что у него, как и у всего бытия, есть отправная точка, а в его основе лежит не что иное, как воля Божья. Также евангельская мысль отрицает идею одушевленности материальной природы, а ведь именно таков был образ мышления у большинства язычников.

Вполне естественно, что, столкнувшись с масличными обрядами, Церковь увидела в них выражение системы, которая резко контрастировала с наследием Христа, апостолов и святых отцов. Поэтому очень долго приходилось бороться с самыми жуткими языческими обычаями. Например, епархиальные власти следили, чтобы гуляния не превращались в оргии, а кулачные бои либо взятие городка не были столь опасными для жизни, как раньше. Грубо говоря, шла постепенная десакрализация праславянского Колодия.

Но, с другой стороны, Православие не стало полностью уничтожать Масленицу как светский народный праздник, в котором присутствовали и вполне положительные смыслы. Это и уважение к природе, и трепетное отношение к женщине (особенно в традициях народов Украины и Беларуси), и почитание предков, и любовь к прошлому.

Ну, а можно ли участвовать христианам в массовых гуляниях? Хороший ответ однажды дал преподобный Антоний Великий, с которым случилась такая история. Однажды охотник, стрелявший в пустыне дичь, заметил, как старец беседовал с монахами, и они все дружно и искренне смеялись. Увиденное смутило человека, и он начал обвинять святого в праздности. В ответ на нападки тот попросил охотника взять лук и натягивать тетиву до предела. Лучник возмутился и заявил, что тетива наверняка лопнет, если ее натягивать сверх положенного. На это старец ответил:

– Если, собеседуя с братьями, будем напрягать тетиву превыше меры их, они скоро сорвутся. Вот и нужно в кои-то веки явить им немного снисхождения.

Понятно, что иноки Антония смеялись редко. Но если разрядка нужна была даже монахам, закаленным духовными подвигами, то как трудно без элементарных человеческих радостей прожить мирянину.

Масленица – праздник радостный, и если он будет проведен в духе любви и добра, то нет ничего плохого, когда человек веселится на снежной горке, катке, в гостях или дома. Очень важно, чтобы праздник объединял, а не разъединял. Чтобы он был сопряжен и с посещением страждущих, и с дарением тепла тем, кто его недополучает.

А извратить можно все, что угодно… И если человек знает, что там, куда он идет, будет возлияние, объедуха (кстати, это одно из народных названий Масленицы) и прочие непотребства, то, конечно, соучаствовать в них однозначно грешно.

Масленица в других Церквях

Здесь сразу оговорюсь, что надо разграничить Масленицу и Сырную седмицу. Каждый народ, который живет в той части планеты, где есть четкая смена времен года, имеет в своей культуре праздник весны. Идеи цикличности, плодородия, продолжения рода и почитания предков присущи почти всем земным цивилизациям, поэтому тут можно много рассказывать о весенних торжествах народов мира.

С Сырной седмицей дело обстоит иначе. Она есть в календарях всех Православных Церквей греческой традиции. Знают ее и западнорусские униаты – православные, признавшие примат Рима, но сохранившие греческий обряд.

У католиков-латинян аналог Сырной седмицы – воскресенье, понедельник и вторник перед «Пепельной средой» – последние три дня перед Великим постом, когда разрешено вкушать скоромную пищу. В разных европейских странах эти дни имеют самые различные названия, и в народном сознании связаны с карнавалами – массовыми гуляниями. Карнавалы тоже имеют языческое происхождение, а их смысл приблизительно тот же, что и у восточных славян. Во всяком случае, был. Сейчас карнавалы (как и Масленица) превращаются в коммерческое мероприятие и красочное шоу, которое полностью утратило связь не только с древней языческой, но и с церковной традицией тоже.

И, наконец, стоит вспомнить праздник Армянской Апостольской Церкви – Бун Барекендан («Истинная Масленица»). Он отмечается в воскресенье перед Великим постом. Этот день знаменит не только богатыми угощениями, ярмарками и народными гуляниями, но и тем, что бедняки и нищие становились предметом всеобщего внимания и пользовались благами общественного стола. В субботу перед Истинной Масленицей завеса алтаря закрывается на весь период Великого поста и открывается только в день Воскресения Христова. В день Масленицы Литургия в Армянской Церкви совершается за закрытой завесой.

Особенности богослужения Сырной седмицы

Таких основных особенностей – две. Прежде всего, Устав запрещает служить Литургию в среду и пятницу – так же, как и в сам пост во все будние дни (Великим постом по средам и пятницам совершается особая Литургия Преждеосвященных даров). Эта связано с тем, что в Православии совершение Евхаристии – всегда праздник и радость. А будничные великопостные богослужения пронизаны несколько иным настроением – настроением “светлой печали”. И второе – в эти дни впервые в году совершается Молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». Во время поста она повторяется много раз в день, а на Сырной седмице ее творят лишь дважды, как бы напоминая, что скоро душа войдет в совсем иной ритм – ритм усиленной молитвы и покаяния.

Александр Моисеенков, обозреватель

(по материалам: https://foma.ru/maslenicza-smyisl-i-istoriya-tradiczii-i-obryadyi.html)

Сырной неделей (или по-народному Масленицей) называют неделю перед наступлением Великого поста. Вот как пишет о масленице русский писатель Иван Шмелев, трогательно и проникновенно рассказывающий в романе «Лето Господне» о жизни русских людей начала XX века:

Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда… всё и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех: масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость, перед грустью… — перед постом… Завтра будет печальный звон. Завтра — «Господи и Владыка живота моего…» будет. Сегодня прощеный день, и будем просить прощенья: сперва у родных, потом у прислуги, у дворника, у всех. …Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи чистились.

Русский историк и этнограф второй половины XIX века, исследователь славянских древностей, знаток русского народного быта Михаил Забылин собрал уникальные материалы о русском образе жизни, его обычаях и традициях в книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». Предлагаем читателю описание, как праздновали Масленицу наши предки.

***

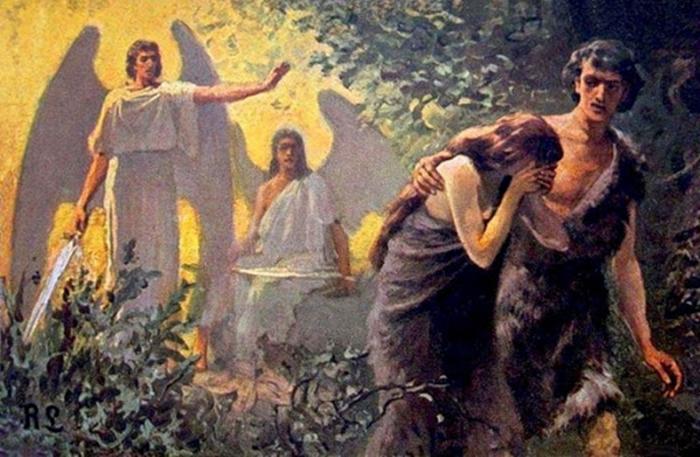

В церковных книгах Масленица называется сырною неделею, подобно всей предшествующей седмице, на которой в среду и пяток едят сыр и яйца, в отвращение предания Яковитской и Гетрадитской ереси. В России Масленица начинается после Вселенской субботы, в которую бывает память усопших родственников, между тем как в сырную неделю Церковь наша воспоминает изгнание Адама из рая, приготовляя христиан к Великому посту. Тогда народ предается масленичным удовольствиям, катаньям с гор на санях, попойкам и пиршествам, а встарь предавались даже кулачным потехам.

Во всю Масленицу пекут блины, пряженцы, оладьи. В народном быту Масленица слывет честною, а по разгульности и раздолью широкою, так как русский человек в эти дни предается широкому разгулу. От этого-то происходят поговорки: «Не житье, а масленица» или душа моя, масленица, перепиленные косточки, бумажное житье, сахарные твои уста, сладкая твоя речь, красная краса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка, киночка, ясочка, ты же моя перепелочка.

Иностранный писатель, как очевидец этого праздника 200 лет назад, так изображает наше русское празднование Масленицы.

Масленица потому так названа, что русским в течение этой недели позволяется вкушать коровье масло; ибо они во время поста вместо коровьего употребляют конопляное в кушанье. Масленица начинается за 8 дней до Великого поста. В то самое время, когда бы всякий с сердечным раскаянием должен был приготовляться к созерцанию страданий Христовых, в то время сии заблудшие люди предают свою душу дьяволу. Во всю Масленицу день и ночь продолжается обжорство, пьянство, разврат, игра и убийство (вероятно, кулачные бои), так что ужасно слышать о том всякому христианину. В то время пекут пирожки, калачи и тому подобное в масле и на яйцах; зазывают к себе гостей и упиваются медом, вином и водкою до упаду и бесчувственности. Во все время ничего более не слышно, как: того-то убили, того-то бросили в воду. В бытность мою у русских на этой неделе убитых нашлось более ста человек. Нынешний патриарх (описание Масленицы принадлежало к 1698 г.) давно уже хотел уничтожить этот бесовский праздник, но не успел; однако ж он сократил время его на 8 дней, тогда как прежде оный продолжался до 14 дней. Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется. Славный папа Иннокентий XI хотел было его уничтожить, но, подобно патриарху русскому, успел только сократить его на 8 дней.

Таким образом изобразил иностранный писатель наш народный праздник с одной только стороны, не упомянув о любимых русских забавах: о катанье с гор на салазках, лубках, санях и на бересте, на лыжах и прочее.

Масленичное пиршество можно разделить на три части:

- Встреча Масленицы, это понедельник.

- Разгул, или широкая Масленица, то есть четверг.

- Прощанье — воскресенье.

В старину, как праздник народный, Масленица начиналась с понедельника, а как праздник гражданский — с четверга. Ныне начало гражданской, свободной от дел Масленицы начинается с утра субботы. Главную роль в русской Масленице играют блины, которые добрыми хозяйками пекутся всю неделю; на блины зовут гостей и повсюду угощают блинами. Как все народы пекли пресные лепешки на угольях прежде, чем достигли знания приготовлять заквасное тесто, то по смыслу былины должны быть, по словам проф. Снегирева, древнее хлеба. По общепринятому обычаю, блинами поминали и поминают усопших. В Тамбовской и других губерниях первый блин, испеченный на сырной неделе, кладут на слуховое окошко, посвящая его для душ родительских. Блины у русского народа служат каким-то символом поминовения усопших исстари. В книгах Св. Писания мы встречаем, что царь Давид раздавал по случаю празднества при перенесении Кивота Завета по млину сковрадному. В Германии также пекутся обварные оладьи, крендели и тому подобные хлебные печенья.

Катанье

Катанье на санях везде и повсюду после мясного заговенья начинается в понедельник, хотя площадные удовольствия открываются после 12 часов пополудни в Москве, в Петербурге и в других многолюдных городах России. Но преимущественно предаются таким экипажным прогулкам с четверга сырной недели. Ныне прогулки производятся очень чинно и без шуму, где позволяет местность и где сосредоточена народная веселость; но прежде эта конная и экипажная езда была сопряжена с песнями и музыкой.

В Петербурге в прежнее время масленичное гулянье было устраиваемо на Исаакиевской площади. Тут были устраиваемы и балаганы, и ледяные горы, и карусели, а по окраинам или вне пределов этой местности, назначенной для удовольствия публики, так называемой горной, была установлена езда в экипажах, прогулка аристократии и вообще богатого народа. В Москве до конца XVIII века катание о Масленице производилось на Москве-реке и на Неглинной от Воскресенских до Троицких ворот, где ныне разбит Александровский сад. Конторини в «1473 году видел на Москве-реке конные ристания и всякие увеселения». При Петре Великом масленичные потехи помещались близ Красных ворот, где Петр I сам в понедельник на Масленице открывал масленичное торжество, покачавшись со своими офицерами на качелях.

Торжественный маскарад в 1722 году

По заключению Петром Великим Нейштатского мира в 1722 году император дал в Москве знаменитый, еще невиданный до того времени маскарад и санное катание на 4-й день сырной недели. В этот день началось движение большого поезда из села Всесвятского, где еще с вечера собрано было множество морских судов разной величины и вида, около сотни саней, запряженных разными зверями. По сделанному ракетою сигналу сухопутный флот, напоминающий собою флот Олега, на полозья и санях потянулся длинною вереницею от Всесвятского к Тверским Триумфальным воротам. Шествие открывал арлекин, ехавший на больших санях, в которые были впряжены пять лошадей гусем, украшенных бубенчиками и побрякушками. На других санях ехал князь-папа Зотов, облеченный в длинную мантию из красного бархата, подбитую горностаем, а в ногах его восседал Вакх на бочке; за ним свита, замыкаемая шутом, который сидел в санках, запряженных четырьмя свиньями. Потом началось шествие самого флота, коим предводительствовал Нептун, сидевший на колеснице с трезубцем в руках, везомый двумя сиренами. В процессии находился и князь-цезарь Ромодановский в царской мантии и княжеской короне: он занимал место в большой лодке, везенной двумя живыми медведями.

Наконец, появилась громада, 88-пушечный корабль, построенный совершенно по образцу корабля Фридемакера, спущенного в воду в марте 1721 г. в С.-Петербурге: он имел три мачты и полное корабельное вооружение даже до последнего блока. На этом корабле, везенном шестнадцатью лошадьми, сидел сам государь Петр I в одежде флотского капитана с морскими генералами и офицерами и маневрировал на нем, как на море, во время шествия. За этим кораблем следовала раззолоченная гондола императрицы, которая была в костюме остфризской крестьянки, а свита ее состояла из придворных дам и кавалеров, одетых по-арабски. За гондолою появились настоящие члены маскарада под именем неугомонной обители: они сидели в широких длинных санях, сделанных наподобие драконовой головы, и наряжены были волками, журавлями, драконами, представляя в лицах Эзоповы басни и т. п. Такое пестрое и чудное маскарадное шествие чрез Тверские ворота потянулось в Кремль при пушечных выстрелах, куда и достигло к вечеру.

На следующий день, и на третий день, и 2 февраля сбор назначен был у ворот, построенных тогда купечеством. Этот маскарад окончился великолепным фейерверком и пиршеством. В продолжение четырех дней московского карнавала участвовавшие в нем особы переменили по нескольку раз свои костюмы.

Некоторые исторические карнавалы

По свидетельству Штелина, императрица Анна Иоанновна собирала у себя на Масленице гвардейских унтер-офицеров с их женами, где они тешились плясками, тут же бывали и другие народные забавы. При императрице Елизавете Петровне открылось катанье в любимом ее селе Покровском, прежнем Рубцове: там сама государыня со своими придворными каталась на лыжах и на санях. Екатерина II после коронации своей в Москве о Масленице дала народу блистательный маскарад в аллегорической процессии на городских улицах, который сочинен был актером Волковым, под названием Торжествующей Минервы. Вероятно, в подражание римскому карнавалу, <во время> Масленицы рядились в маски и в разные странные и смешные костюмы, которые составляли подвижной уличный маскарад, и катались по улицам. В некоторых местностях России и посейчас сохранился обычай о Масленице рядиться и разъезжать по улицам.

Свадьба шута

На площади между Адмиралтейством и Зимним дворцом в С.-Петербурге в 1739 г. был построен Ледяной дом, в котором даже дрова были изо льда. В назначенный день к крыльцу между Ледяным домом и дворцом подъехала золотая десятистекольная карета, запряженная восемью неаполитанскими лошадьми, украшенными золотой сбруей и страусовыми перьями на головах. В ней сидела Государыня Императрица Анна Иоанновна с придворной дамой. Когда поезд тронулся, 12 пеших гайдуков сопровождали лошадей по шести со стороны. Кучера, сидевшие на козлах, одеты были в ливрейные шубы, украшенные золотыми галунами, в башмаках и шелковых чулках. Блестящие пажи во французских кафтанах и блондах окружали карету государыни. Два араба в золотых шубах и в белых чалмах. 12 сержантов в гренадерских мундирах и в шляпах с плюмажем охраняли карету верхами. Позади этой кареты следовали несколько других с великими княжнами. В одной из них сидела дочь Петра Великого Елизавета Петровна, будущая Императрица. Тут Анна Леопольдова. Далее — карета Герцога Курляндского (ужасного Бирона), окруженная его собственными гусарами, скороходами, егерями и пажами. Рядом с ним его жена, с головы до ног залитая в бриллианты, что оценивали в два миллиона. Там Миних… и пр., а затем уже в хвосте придворного кортежа ехали не придворные, а все те, которые почему-либо могли участвовать в поезде. В голове шествия рота гвардейцев: треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвями, у офицеров — лаврами. Так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода.

Вот выступает громадный слон в теплых котах. Вожак с молотком сидит на хребте. На спине была помещена железная клетка, в которой сидели шут Кульковский с супругой, барской барыней Подачкиной, оба, сидя один против другого, блистали через железную решетку клетки золотом и бархатом. Они ехали из церкви на обед, сопровождаемые оригинальною свитою. За экипажем новобрачных ехали на оленях остяки; за ними новгородцы на паре козлов, малороссы на волах, чухонцы на ослах, татарин с своей татаркою на откормленных свиньях, финны на своих шведских лошадях, камчадалы на собаках, белорусы под войлоком колтуна, зыряне, ярославцы и проч. Всех до 150 самых разнообразных костюмов свидетельствовали о разнообразии племен. Картина была чудная и привлекала весь Петербург; она оживлялась звоном бубенчиков, колокольчиков и криками животных самого разнообразного характера. По воле государыни поезд сделал два оборота по луговой линии и потянулся к манежу Бирона, где был приготовлен обед для новобрачных и гостей на 303 куверта. Гостей встретили музыкой и посадили всех за стол, причем каждому представителю нации было подано его национальное кушанье. Государыня с блестящей свитою придворных расположилась на возвышении. Лишь только все расположились обедать, как Третьяковский Василий Кириллович прочел во всеуслышание следующие стихи:

Торжествуйте вси Российсти народы.

У нас идут златы годы.

Восприимем с радости полные стаканы,

Восплещем громко и руками,

Заскачем весело ногами

Мы, верные гражданы.

Имеем мы днесь радость учрежденну,

Повсюду славно вознесенну:

Анна над Россиею воскрылилась всею!

То-то есть прямая царица.

То-то добра Императрица!

Признаем всей душою.

После обеда начались пляски: каждая пара свою национальную. Пир кончен, и новобрачные в том же порядке отправлены в Ледяной дом, где их и заперли до утра. Поезд распущен, и часовые стали караулить дверь ледяного дома, дабы влюбленная чета не могла освободиться ранее.

Лубочные комедии и игрища

Народные комедии, или «Камеди», появились в России, а именно в Москве, с XVIII века. Иностранные фигляры стали угощать русский народ разными фокус-покусами и разными немецкими масленичными играми. Таким образом, время от времени образовались масленичные игрища. Здесь наряжались козой с рогами, к которым привешивались бубенчики, и это называлось «Козу в мешке играть», Ману в глаза пущать или морочить. Еще лет семь назад такое игрище, или гулянье, существовало в Москве под Новинском, где урочище Куковинка, напоминавшее немецких фокусников, которые, по словам профессора Снегирева, издавна показывая свои райки и штуки, приглашали смотреть словом «Kucke», и где о Святой неделе кокались красными яйцами.

Борьба и кулачный бой

Борьба и кулачный бой составляли издавна любимую народную потеху, преимущественно на сырной недели, чему, между прочим, может быть, способствовали морозы и случай погреться: эти гимнастические упражнения назывались играми или игрищами.

Часто в старину кулачными боями любовались Цари и Князья наши.

Олицетворение Масленицы

В Переяславле Залесском, в Юрьеве-Польском, Владимире и в Вятке Масленицу возят по улицам; это шуточное изображение Масленицы следующее: берут огромные сани, в которые впрягаются 12 лошадей, и в этих санях возят наряженного мужика, который сидит на колесе, держа в одной руке полуштоф с вином и калачи. Его сопровождают сидящие с ним музыканты, а затем поезд Масленицы сопровождают с песнями поезжане из обывателей. В Симбирской губернии Ардатовского, Алатырского, Курмышского и Карсунского уездов, частью в Пензенской губернии о Масленице оснащивают 8 или 10 дровней (подсанки), в средине дровней утверждается довольно толстое дерево, притом высокое, в виде мачты; наверх его вдевается колесо, на которое садится какой-нибудь деревенский весельчак, и представляет различные штуки, свойственные деревенскому мужику. Этот обряд называется проводами Масленицы. Обыкновенно эту сплоченную массу возят по всем закоулкам, причем вместо лошадей запрягают несколько человек, разряженных уродливо и без вкуса, которые также иногда изображают лошадей. В это время пред ними прыгают и поют деревенские весельчаки.

В Архангельске, подобно как и в Париже, мясники возят по городу о сырной неделе быка на огромных санях, которые запряжены несколькими десятками лошадей и связанных с другими санями. В Нерехте масленичные увеселения начинаются с середы. В этот день из окрестностей приезжают туда девки в праздничных платьях и набеленные, особенно новобрачные, и катаются отдельно от мужчин до самого вечера. В четверг и в пятницу здешние жители не катаются. В субботу сюда съезжается великое множество народа из окрестностей. Здесь, продав напряженную в ту неделю пряжу, покупают лакомства и гуляют по рынку до вечера. В округе масленичные потехи начинаются в экономических селениях со вторника, а в помещичьих — с четверга и катаются ежедневно от одной деревни до другой, причем новобрачные ездят в гости к сродникам, которые одаривают их мылом.

Сожигание Масленицы

В больших вотчинах в сыропустное воскресенье собирается съезд из нескольких сот лошадей под названием «обоз», который известен в Ярославле под именем околок (может быть, сокращение слова «околоток»). При этом некоторые ездят верхами, наряженные в соломенных колпаках и кафтанах. К вечеру того дня молодые люди обоего пола в своем селении на улицах поют песни; после того каждый, взяв со своего двора по снопу соломы, вместе сожигают ее в селении, а чаще за селением. Этот обряд, встречающийся и в других местах России, называется сожигание соломенного мужика, или Масленицы. С вероятностью можно заключить, что это обыкновение, существующее с незапамятных времен, есть остаток от языческих треб и обрядов. Такой обряд существует у немецких славян, которые 1 марта выносят из селения соломенное чучело в образе смерти и сожигают его в память усопших или бросают в воду, как римляне в мае бросали в р. Тибр тростниковые болваны.

В Саксонии, Лаузице, Богемии, Силезии и в Польше в этот день хаживали с факелами на кладбища, догадка эта, по словам М. Я. Диева, утверждается тем, что в воскресенье сырной недели, которое по большей части приходится около 1 марта, доныне ходят нерехотские жители на кладбища прощаться, и в некоторых других местах России. В Силезии и Польше в воспоминанье истребления идолов 965 года, марта 7-го, в воскресенье сырной недели бросают в реки и пруды чучела из соломы. Ныне это применилось к смерти, к земле, к Масленице. В Восточной Пруссии крестьянские ребята делают небольшую деревянную лошадь, которую наряжают разноцветными лентами, и носят ее по домам с песнями и с плясками, играя на скрыпке. В каждом доме дают им по два, по три гарнца овца, который они после меняют на водку, и пьют. На другой день женщины ходят сбирать лен или рожь, которые назначаются для такого же употребления.

В Сибири о Масленице сплачивалось несколько саней огромного размера и устраивался на них корабль с парусами и снастями. Тут садились и люди, и медведь, и госпожа Масленица, и разные паяцы. Все это слыло Масленицею; в сани впрягали лошадей по 20 и возили ее по улицам. За этим поездом следовали толпы ребят с песнями и разными прибаутками. Там блины заменяются хворостами (род пирожного). В Пензенской и Симбирской губерниях в субботу на Масленице крестьянские ребята строят на реке из снега род города с башнями и двумя воротами, между которыми сделана прорубь. Игра начинается так: ребята разделяются на две партии — на конницу и пехоту. Конница осаждает город, а пехота защищает его. Устроясь в боевой порядок, конные по данному знаку пускаются во всю прыть на взятие городка, а пешие, вооруженные помелами и метлами, стараются маханием испугать лошадей, чтобы не допустить к городку. Но некоторые из конных, невзирая на сопротивление, прорываются сквозь пехоту и на всем скаку въезжают в ледяные ворота, что и значит: взять городок. Победителя купают в проруби; после чего угощают вином всех ратоборцев, отличившихся в пехоте и коннице. Потом, сломав крепость, возвращаются в деревню с песнями. Этой игрой оканчивается Масленица. Происхождение этого обычая приписывают какому-нибудь местному историческому событию.

В городе Ярославле есть особое обыкновение на сырной неделе петь Коледу, которую обыкновенно распевают на Святках. С четверга этой недели фабричные с бубнами, балалайками, рожками и другими народными музыкальными инструментами ходят по домам и, пришедши во двор, поздравляют хозяина с праздником и просят позволения коледу пропеть; получив позволение, поют:

Уж как шли ребята коледовщики.

Виноград, красно-зеленая моя!

Коледовщики, все фабричники,

Виноград зеленая моя!

Этот припев поется после каждого стиха.

Мы искали двора господина своего;

Господинов двор на семи верстах,

На семи верстах, на осьми столбах.

Посреди двора, посреди широка,

Стоит три терема.

Три терема златоверхие;

В первом терему — красно солнышко,

Во втором терему — часты звездочки;

Сам хозяин в дому, господин в терему,

Хозяюшка в дому, госпожа в высоком,

Молодые девушки в дому, что орешки во меду,

Виноград, красно-зеленая моя.

После этого хозяин подносит им вина и обделяет деньгами; коледовщики в знак благодарности поют:

Благодарствуй, хозяин на хлебе, на соли и на жалованье!

Виноград, виноград, красно-зеленая моя!

Напоил, накормил, со двора спустил.

Виноград, красно-зеленая моя!

В Сольвычегодске на Масленице сваренное в складчину пиво вместе распивается, и этот обычай варить пиво в складчину называется братчиною. В Костромской губернии тоже варят пиво целою деревней и принимают общее участие как в варении его, так и в употреблении. У пермяков на Масленицу каждый хозяин варит брагу, пиво, а зажиточные покупают и вино. Потом, начиная с сырного понедельника, ежедневно пекут блины, оладьи сырные (творожные), а некоторые и рыбные пироги, яичницы, солянки и варят уху. Мужчины и бабы ходят из дома в дом, ездят из деревни в деревню к родным и знакомым на угощенье. Девки и парни по вечерам собираются в один дом и пляшут целые ночи; а днем, начиная со среды, вместе с малолетними с раннего утра до позднего вечера катаются с ледяных гор.

Прощеное воскресенье

Сцены русской Масленицы заключаются провожанием ее и прощанием.

На Масленице, — пишет очевидец Маржерет в начале XVII столетия, — русские посещают друг друга, целуются, прощаются, мирятся, если оскорбили друг друга в чем-либо в продолжение года словом или делом, встретясь даже на улице, и хотя бы никогда прежде не видались, приветствуют друг друга взаимным поцелуем. „Прости меня, пожалуй“, — говорит один. „Бог тебе простит!“ — отвечает другой. При этом нужно заметить, что не только мужчины, но и женщины считают поцелуй знаком приветствия, когда готовятся в путь или встретятся после долговременной разлуки. По окончании Масленицы все идут в баню.

Обыкновение это существует и поныне, с лишком два века спустя после Маржерета, и соблюдается между родными и знакомыми. У некоторых старинных людей существует обычай посещать в прощеное воскресенье, или воскресенье на Масленице, могилы родственников и прощаться с ними. А в Нерехте также — к священникам и своим духовникам, в этот день новобрачные к родственникам возят пряники, а молодые новобрачным большие косяки мыла. И в прежнее время запрещалось вечером этого последнего дня разводить огни и зажигать свечи. Мысль прощаться перед началом Великого поста как дней общего покаяния, как дней очищения грехов и раскаяния — похвальная. Очистив свою совесть, примиряясь с братом, и тело свое, мы готовы тогда с раскаянием в сердце приступить к Богу и с молитвою на устах просить отпущения во грехах наших, чего без примирения с людьми невозможно получить от Бога, так как Бог есть вечная святая любовь. Пермяцкие женщины и девицы в соборное или сборное воскресенье служат по церквам молебны.

Заключение о Масленице

В этом последнем зимнем празднике, оканчивающем зиму, видим смесь стихии языческой и христианской, обычаев старого с новым, иностранных с русским. Так, например, олицетворение Масленицы в виде мужика, соломенного чучела или деревянного истукана, скоморошеские игры, коледа, сожжение чучел, бросание их в воду принадлежит к обрядам языческим. Между тем как прощание с людьми накануне Великого поста, хождение прощаться на кладбище с покойниками принадлежит новым обычаям миролюбивого христианства. Впрочем, сожжение чучел и бросание их в воду также приписывают началу христианства как воспоминание вечного торжества христианства над язычеством. В некоторых приволжских губерниях хлебные яства, оставшиеся с Масленицы на чистый понедельник, считаются погаными. Точно так же это мнение существует и поныне между староверами и простым народом, живущим под влиянием старинных обычаев. Самый бедный брезгает куском хлеба, оставшимся от Масленицы, и бросает его или отдает домашним животным, а также меняет посуду, лудит или тщательно промывает и даже освящает покой посредством священника.

В юго-восточной России, в Приволжском крае обыкновенно все остатки масленичной снеди отдают бедным кочевым калмыкам. В некоторых местностях России на первой неделе у мужчин есть обычай полоскать рот, то есть опохмеляться, а в субботу первой недели Великого поста печь блины, конечно постные, что называется у них «тужилкой о Масленице». Этот обычай существует и по сие время не только в отдаленных провинциях, но даже в обеих столицах России между купцов и мещан, а особенно хорошо этот обычай оживляется в Ростовской ярмарке.

———————————

Источник: М. Забылин. «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия».

В православной традиции Масленица называется Сырной седмицей, а также Мясопустом или Мясопустной неделей. Исстари повелось, что в эту весеннюю пору люди провожают зиму. Повсюду пекут блины, а завершается праздник сожжением чучела Масленицы. Но для верующих людей эта седмица предшествует Великому посту. Христиане уже начинают ограничивать себя в пище и настраиваться на воздержание и покаяние.

Содержание

- 1 Что представляет собой Сырная седмица

- 2 Особенности седмицы

- 3 Традиции на православную русскую Масленицу

Что представляет собой Сырная седмица

В Русской Православной церкви подготовка к Великому посту начинается за три недели до самой Четыредесятницы. Точная дата начала поста зависит от Пасхи. Каждый год Светлое Христово Воскресение переносится в соответствии с церковным календарем. Неизменно то, что в Неделю о Мытаре и Неделю о Лазаре – седмицы, предшествующие Сырной, православные, готовясь к периоду поста, употребляют скоромные продукты в среду и пятницу.

Эти три недели называются сплошными. Последняя неделя перед Великим Постом совпадает с Масленицей – славянским народным праздником, связанным с окончанием зимы и отмечаемым в течение недели (в 2022 году дата начала праздничной недели приходится с 28 февраля по 6 марта). По традиции, в это время принято устраивать гуляния, печь блины, сжигать чучело зимы. Но не все принятые в народе обряды поощряются церковью.

Для православных христиан Сырная седмица – время подготовки к посту. Собираясь за одним столом с близкими, важно не только радоваться торжеству жизни, но и помнить о том серьезном испытании, которое предстоит каждому в ближайшем будущем. В Масленицу люди запасаются силами, чтобы с помощью Господней выдержать 40 дней воздержания и молитвы.

Особенности седмицы

Для православных верующих в период Сырной седмицы уже начинают действовать некоторые ограничения. Так, например, разрешается есть продукты животного происхождения и рыбу, но уже нельзя употреблять мясо. Причем среда и пятница не являются постными днями – можно есть скоромное. Однако, по православному Типикону, в эти дни полагается кушать один раз, вечером.

Согласно источникам, традиция воздержания от мяса в Сырную седмицу пришла из Византии. Император Ираклий I дал обет не употреблять мясное в последнюю неделю перед Великим постом, дабы одержать победу над персидским царем, с которым он воевал шесть лет. Когда византийцы победили, церковь сделала этот обет обязательным для всех христиан, введя соответствующее правило в устав.

На Масленицу уже не гуляют свадьбы и не венчают. Со среды во время богослужения читается специальная молитва Ефрема Сирина. Святые отцы церкви учили, что в последнюю неделю перед постом нужно вспоминать деяния великих подвижников, настраиваться на воздержание, примириться с врагами, попросить прощения у ближних. Ведь в ближайшее время христиане должны вступить в серьезное испытание. И, конечно, поэтому нужно отрешиться от конфликтов и ссор.

В воскресенье обязательно нужно присутствовать на службе в храме, чтобы принять благословение Господа для воздержания и молитвы. Священники не рекомендуют в этот день заниматься домашними делами и хлопотами: шить, вязать, убирать, готовить. Лучше посвятить это время молитве, общению с родными, размышлениям о грядущем периоде Великой Четыредесятницы.

Традиции на православную русскую Масленицу

Масленичные традиции тесно переплетены с православной культурой. И, хотя не все обычаи одобряются церковью из-за языческого происхождения праздника, большая часть из них безобидна и соответствует христианской морали. Каждый день седмицы имеет собственное название.

В понедельник происходит «Встреча» – Масленица приходит в города и села, в честь чего начинали готовить блины.

Во вторник отмечают «Заигрыши» – молодежь устраивает массовые гуляния и игры. Также именно в этот день было принято свататься к девушкам, чтоб сыграть свадьбу после поста.

Среду называют «Лакомкой», потому что в этот день всей семьей люди ходили в гости к родителям жены. В «Широкий четверг» проходили разные гуляния, кулачные бои, пляски. В пятницу проводили «Тещины вечерки» – теща приходила в гости к зятю. Субботний вечер – «Золовкины посиделки» были отмечены визитами родственников мужа.

В последний день – «Прощенное воскресенье» христиане просили друг у друга прощения и отправлялись молиться в храм. Люди доедали блины и прочие богатые угощения, которые готовились в течение недели. Также именно в этот день сжигали чучело Масленицы. Современное духовенство соотносит эту традицию с языческим жертвоприношением. Поэтому верующим лучше воздержаться от этой забавы.

В Постной Триоди последний день Сырной седмицы связан с грехопадением праотца Адама и изгнанием первых людей из райского сада, Эдема. Это событие показывает, что человек подвержен первородному греху, и природа его искажена. Помня об этом, христианин обязан раскаиваться перед Богом, просить искупления прегрешений. Именно в таком состоянии понимания несовершенной плотской природы человека следует вступать в Великий пост.

Каждый сам для себя определяет меру празднования Масленицы. Но самое главное – помнить о том, что время предшествует великому воздержанию и раскаянию. Священники настаивают на том, что человек, не прошедший со Христом путь поста, молитвы и покаяния, не может в полной мере ощутить радость празднования Светлого Христова Воскресения.

Вслед за мясопустной неделей наступает последняя седмица перед Великим постом, которая называется «Сырной». Такое название она получила, потому что нельзя уже в этот период вкушать мясо и мясные продукты, но можно есть молочные продукты (молоко, сметану, сыр и т.д.) Многие неправильно понимают смысл этой последней приготовительной недели. Об этом пойдет речь в статье.

Содержание

- Значение седмицы

- Масленица

- Особенности богослужения

Значение седмицы

Главная задача этого периода – подготовка к самому строгому и длительному посту. Но многие видят ее смысл лишь в насыщении организма перед постом сытной и калорийной пищей. Хотя по обычаю сырная седмица совпадает с древним языческим праздником – Масленицей, не надо предаваться бездумному веселью и чревоугодию, а главное внимание уделять все же духовной стороне этого периода.

В конце этой седмицы следует память святых отцов-постников, что напоминает нам о духовной стороне жизни, чуждой всяких увеселений. Как сказано в Евангелии: «старайтесь пройти через тесные врата» в Царство Небесное. А они подразумевают отречение от бездумных увеселений, роскоши, объедения, а также стремление к духовной жизни. Это все не совпадает с безудержным и широким масленичным гуляньем, принятым в народе.

Завершает седмицу сырную самый гуманный и духовный праздник

– Прощеное воскресенье. Самый лучший в году день, ведь в это время происходит

примирение враждующих, смирение перед ближним, прощение взаимных обид. По сути,

у христиан каждый день должен быть таким по заповеди Христовой: «прощайте, и

прощено будет вам». Но поскольку это весьма непросто, Церковь назначила такой

день всепрощения и примирения лишь раз в году, чтобы войти в Великий пост без

обид, со спокойной совестью, по древнему монашескому обычаю.

В этот период надо постепенно готовить свой организм к переходу на простую и грубую пищу. Меньше употреблять белка, калорий и т.д. Но, зачастую, на практике у православных происходит все наоборот.

Масленица

Древний языческий праздник совпал с церковным периодом

подготовки к Великому посту. Церковь не раз уже делала снисхождение к русским

людям, бывшим язычникам, привыкшим и сроднившимся с языческими праздниками.

Некоторые праздники перешли в православие из язычества: День Ярилы – праздник

святого Илии Пророка, день Ивана Купалы – Рождество святого Иоанна Крестителя и

т.д. Например, обычай на Троицу украшать березками храм тоже идет от язычества.

Масленица – языческий праздник встречи весны. Каждый день этой масленичной недели имел свое значение и название. Например, пятница – «тещины вечерки» и т.д. Древние люди верили, что покойники имеют влияние на качество урожая. Поэтому если их ублажить, урожай будет богатым. Поэтому всю неделю они ходили на кладбища, устраивали тризны. Блины были символом плодородия, богатства. Они были похожи по форме на солнышко, которое греет и дает свет.

Православные переняли обычай у язычников печь блины, потому что в период сырной седмицы нельзя уже есть мясное, а можно молочные продукты. А в состав блинов как раз входит все это. Но плохо, что мы переняли у язычников и гулянья на «широкую ногу» с объедением, пьянством и т.д.

Многие святые предостерегали православных от греховного поведения на сырную седмицу. Мы не должны уподобляться язычникам, об этом говорится и в апостольском отрывке, читаемом в воскресенье.

Последний день Масленицы – проводы. В этот день делается

чучело Масленицы, которое сжигают под всеобщее ликование и крики. Пепел

рассыпается по полям, стимулируя якобы урожай. В этом обряде присутствуют

кощунственные элементы. Считалось, что Масленицу погребают. Поэтому девки

наряжались в попов или диаконов, высмеивая духовенство и «отпевая» Масленицу.

Часто прослеживался и эротический смысл: мужики бегали голышом, или оголяли

определенные части тела.

Понятно, что православным ни в коем случае нельзя

участвовать в этом, якобы, «невинном» празднике. Те, кто ходят на проводы

Масленицы согрешают, предают православную веру. Некоторые прельщаются

бесплатным угощением блинами, что не оправдано.

Особенности богослужения

В среду и пятницу сырной седмицы не положено служить литургию. Постов нет в эти дни, седмица сплошная. С вечерни на среду уже читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего» с земными поклонами, что напоминает о приближении поста. Во время воскресной всенощной поется «На реках Вавилонских» в последний раз, после полиелея. После Евангелия поется песнопение «Покаяния отверзи ми двери».

О сырной седмице

В народе Масленицей с давних пор называют старинный славянский праздник проводов зимы и встречи весны, это последняя неделя перед началом Великого поста. Другие названия этого праздника — Масница, Мясопуст, Колодка, Сырная или Бабская неделя, Сырная седмица. Празднования растягиваются на целых семь дней, в течение которых принято готовить блины и угощать ими родных и близких, а также гостей и всех, кто нуждается в помощи.

Когда отмечают Масленицу в 2023 году

Масленичная неделя или Сырная седмица — это последняя неделя перед Великим постом. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, поэтому дата меняется каждый год. В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля, поэтому Масленичная неделя в 2023 году начнется в понедельник, 20 февраля, и закончится в воскресенье, 26 февраля.

Как готовиться православным к Масленице

Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но праздновать ее начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пеструю, или Мясопустную неделю. Называли ее так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, чередовались — получался такой «пестрый» период. Жениться на этой неделе считалось недобрым знаком — свадьбы переставали играть вплоть до Пасхи.

Когда отмечают Масляницу в 2023 году

Конец Пестрой недели — время активной подготовки к Масленице. В субботу устраивали поминальные обеды, а в воскресенье все отправлялись друг к другу в гости, чтобы пригласить родственников, друзей и близких отпраздновать вместе.

Масленичная неделя — традиции по дням

Праздник Масленицы пришел к нам из языческой культуры и изначально был связан с днём весеннего равноденствия — народ провожал зиму и встречал весну. Но после принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает как раз на Великий пост, поэтому Масленицу пришлось сместить — на последнюю неделю перед постом.

По церковной традиции в Масленицу уже нельзя есть мясо, но можно другие скоромные продукты. Также на Сырной седмице отменяется пост в среду и пятницу. За Масленичную неделю люди стараются насытиться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом — блинами, чтобы затем были силы выдержать долгий пост.

Блины пекли в течение всей Масленицы — в честь славянского бога Солнца Ярила, а в конце празднования сжигали чучело — Мару, которая символизировала смерть и рождение природы. Каждый день Масленицы имеет свое название и значение.

Понедельник — встреча Масленицы

В первый день Масленицы дома делали уборку и пекли первые блины. Ими обязательно угощали нищих и малоимущих, или оставляли блины рядом с домом — на помин усопших родственников. В первый день можно было ходить в гости или принимать гостей, а еще в понедельник устанавливали Масленичное чучело.

Вторник — Заигрыши

В этот день происходили смотрины — родители спешили сосватать детей до начала поста. Кто хотел, мог сам поискать свою половинку без помощи родителей — например, на гуляньях или в гостях.

Среда — Тещины блины

В третий день недели зять должен идти в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошедший год. И чем дружелюбнее будет теща в этот день — тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица

Это день развлечений. Прекращалась уборка и все хозяйственные дела и начинались катания на санях, кулачные бои, прыжки через костер и другое веселье.

Пятница — Тещины вечерки

В этот день теща должна ехать с визитом к зятю. Но ехала она не одна, а с подругами и родственниками. Блины, конечно, зять не готовил — это делала его супруга, но весь вечер должен был всячески потакать теще и гостям.

Суббота — Золовкины посиделки

Замужние женщины приглашали в гости сестер мужа, угощали их блинами и вручали подарки. Также вместе гадали на будущее.

Воскресенье — Проводы Масленицы

Это воскресенье еще называют Прощеным. В этот день заканчивали праздновать, просили друг у друга прощения за совершенные обиды и сами прощали обидчиков. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит». Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.

Масленица — приметы на удачу, любовь и деньги

На развеселую Масленицу есть не только интересные традиции, но и свои приметы:

В первые три дня Масленицы нужно сделать генеральную уборку и избавиться от всех ненужных и старых вещей.

Если к вам на Масленицу пришли незваные гости — это к счастью и радости.

На Масленицу раньше гадали на блинах: если первый блин получился тонким и кружевным — жизнь весь год будет легкой, а если толстый и плотный — придется много работать.

Если у незамужней девушки выходят блины с ровными краями, то брак будет удачным, а если прилипают к сковороде – замужества ей не видеть еще 3 года.

Если в среду поесть гороха, а в четверг — блинов, то весь год у вас будет достаточно денег.

Чем больше на Масленицу напечешь блинов – тем счастливее будет год.

Подробнее ➤

Страшный суд и масленица

XV век, Третьяковская галерея

Третье воскресенье подготовительного периода к Великому посту именуется в Православном календаре Неделей о Страшном суде, или Неделей мясопустной. Первое название продиктовано темой евангельского чтения за Литургией – о будущем Страшном суде живых и мёртвых; второе – предписанием Церковного устава: не употреблять после этого воскресенья мяса.

Что значит «мясопуст»?

Славянский термин «мясопуст» (греч. апокрэос, лат. carnis privium – лишение мяса) означает прекращение вкушения мяса. Неделя мясопустная – это воскресенье за 56 дней до Пасхи. За ним следует ещё одна – последняя перед Великим постом седмица – «сырная», или, в просторечии, – «масленица» (в народном календаре она включает в себя ещё и Прощёное воскресенье в качестве завершающего аккорда лихих народных гуляний). Строго соблюдающие диетическую сторону поста отказываются на этой неделе от мяса и едят только яйца и молочные продукты (откуда и название этой недели). В этом – последняя ступень подготовительного воздержания.

Масленица – христианский праздник?

Образованный христианин (да и каждый человек) должен знать, что масленица в своей основе – праздник совсем не христианский! Напротив – это древний языческий праздник проводов зимы и встречи весны, согласно пословице: «Масленицу провожаем, света солнца ожидаем». Это – своеобразный «северный карнавал», вакханалия, сопровождающаяся необузданным весельем, зубодробительными драками, играми и хмельными пирами (это то, что у нас всегда хорошо получается). В дохристианские времена подобные гуляния с «умилостивлением» языческих богов сопровождались даже человеческими жертвоприношениями: вспомним о наших христианских первомучениках – киевских варягах Феодоре и сыне его Иоанне (983 г.). (Представим, что они воскресли, оказались на нашей масленице и увидели странные наряды хмельных гуляк, прыгающих вокруг костра с языческим идолом старухи-зимы и блинами в руках… Мученики решили бы, что на Руси всё ещё торжествует язычество, которое ревностно насаждал князь Владимир в начале своего правления, а крещение нашей многострадальной страны так и не состоялось!) Поэтому суровый голос Святой Православной Церкви, возвещая о Страшном Суде, зовёт к покаянию и предостерегает от языческой ментальности, до сих пор живущей в нашем сознании.

После крещения Руси «отменить» масленицу (как и некоторые другие языческие игрища, например, «Иванов день») так и не смогли: наш народ готов отказаться от многого, но только не от бесшабашных гулянок и застолий с традиционным вопросом: «Ты меня уважаешь?» Поэтому Церковь вынужденно совместила эту неделю вакханалий с последней подготовительной седмицей перед Великим постом, чтобы хоть как-то контролировать происходящее и не допускать продолжения кощунственного разгула во время Великого поста. При этом обычай поминать на хмельной тризне предков блинами (это астрологический солярный знак) был переосмыслен как заговенье – праздничную трапезу накануне поста. Греки и другие христиане не могут понять, почему наш богослужебный (!) – а не только «народный» – календарь обзывает православную сырную седмицу, имеющую полупостный по рациону, но вполне покаянный по своему назначению характер, языческим термином «масленица» (хотя бы и в скобках). Тем самым, в глазах простого народа, именующего себя «православным», санкционируется как сам «карнавал», так и связанные с ним языческие обряды и злоупотребления. В храмах звучит покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина, а на улицах – языческие ритуальные заклинания и визгливые частушки, оскверняющие слух церковного человека.

Сырная седмица или масленица?

«Сырная седмица – преддверие и начало поста»

(святитель Тихон Задонский)

Православный Церковный календарь именует последнюю седмицу (неделю) перед Великим постом сыропустной (а народ – масленицей). Смысл этой седмицы – в постепенном переходе от обыденной жизни к великопостным «подвигам», которые, конечно же, у каждого христианина свои – и определяются его полом, возрастом, состоянием здоровья и профессией. В среду и пятницу даже не совершается Божественная Литургия (это в знак покаянной скорби), а службы суточного цикла, содержащие и покаянную молитву преподобного Ефрема Сирина, почти соответствуют великопостным. Всё это, согласно замечательному выражению свт. Тихона Задонского, – «светлые предпутия поста»!

Но народ – не только «простой» и «необразованный» (эта отговорка ныне смешна) – проводит это «начало умиления и покаяния» вполне по-язычески – в шумных гуляньях и сомнительных забавах.

Один из иностранных путешественников, посетивших Россию в XVII веке, мосье Одербон, с удовольствием носителя западной цивилизации констатировал (подобных свидетельств много): «В это время у русских почти беспрерывно продолжается обжорство и пьянство; они пекут паштеты, то есть оладьи и блины из масла и яиц, зазывают к себе гостей и упиваются мёдом, пивом и водкой до упаду и до беспамятства. В течение всей масленицы только и слышно, что того-то убили, того-то бросили в воду…».

В. Суриков, 1891 г.

Со временем мало что изменилось. Вспомним картину Василия Сурикова «Взятие снежного городка» или хрестоматийное изображение боя «стенка на стенку» в фильме «Сибирский цирюльник». Многие простодушные люди относятся к этим лубочным картинкам прошлого с ностальгическим придыханием и всерьёз считают, что всё это – «сугубо по-православному»; что так и следует «готовиться» к Великому посту: напиться до безобразия, слопать (простите за откровенный глагол!) как можно больше блинов, стараясь не умереть от заворота кишок (что действительно случалось), умело разбить ближнему нос или вывихнуть челюсть, а потом «покаяться» – попариться в Чистый понедельник в баньке, дабы смыть с себя масленичные излишества, и с чувством хорошо исполненного «православного долга» бухать земные поклоны.