Скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы…

С языческих времен по русским селам и городам бродили веселые люди в ярких нарядах. Скоморохи смешили простой народ и знатных людей, пользовались их любовью, и вдруг исчезли, оставив после себя только пословицы и поговорки. А ведь эта категория людей имеет свои историю, традиции, тайны, которые и сегодня представляют огромный интерес.

Чем занимались скоморохи

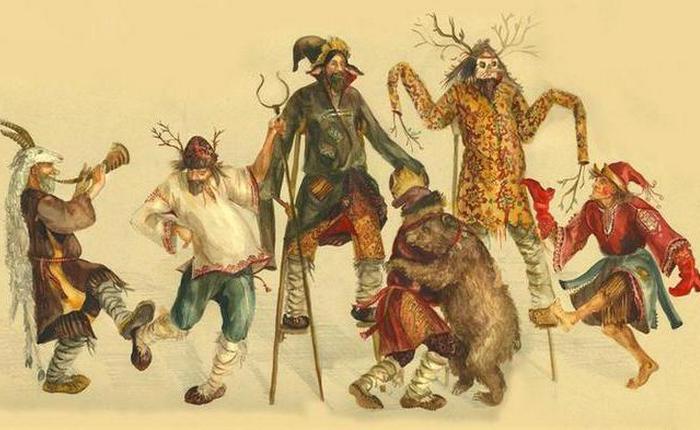

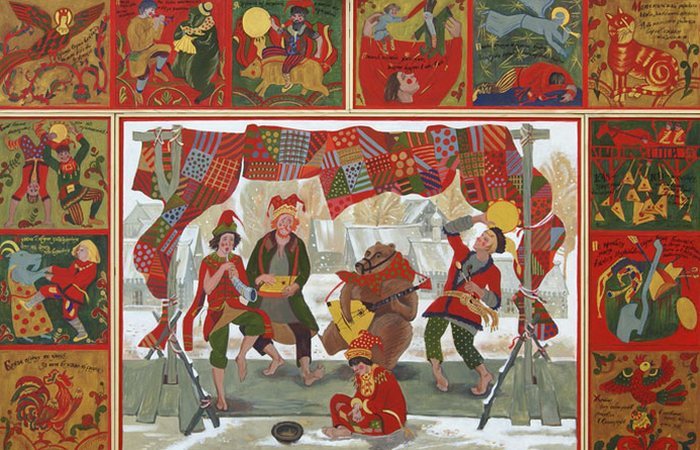

Скоморохи развлекают честной люд./ Фото: litobozrenie.com

Скоморохи были первыми русскими актерами: певцами, плясунами, дрессировщиками — обычно они водили с собой медведей. Они же сами сочиняли большинство драматических, музыкальных и словесных произведений, демонстрирующихся публике. Скоморохи не просто веселили людей — часто их шутки и прибаутки вскрывали большие и малые проблемы своего времени, были разящей сатирой. Одинаково талантливо комедианты высмеивали слабости простого люда, сильных мира сего, духовенства. Веселые и меткие слова бродячих шутов запоминались и быстро разлетались по окрестностям.

Репертуар и костюмы скоморохов

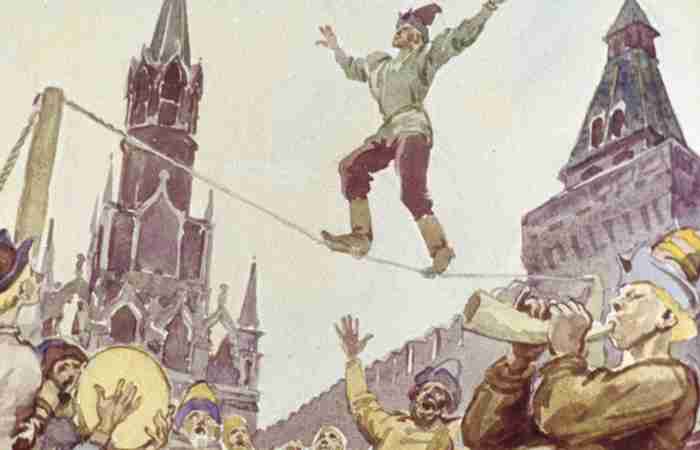

Канатоходец на выступлении скоморохов./ Фото: lj-top.ru

Репертуар бродячих актеров включал фокусы, танцы, небольшие пьески (игрища), песенки, глум (социальную сатиру). Представления они давали обычно в масках под аккомпанемент бубнов, волынок, гудков, жалеек, домр. Инструменты бродячих музыкантов выдавали веселые зажигательные мелодии, заманивающие людей пуститься в задорный пляс. Однако при желании скоморохи могли исполнить и грустную балладу, заставляющую плакать недавно веселящуюся толпу.

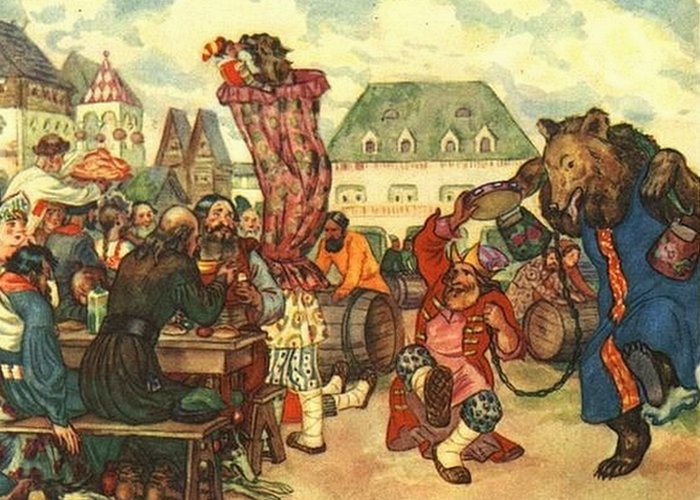

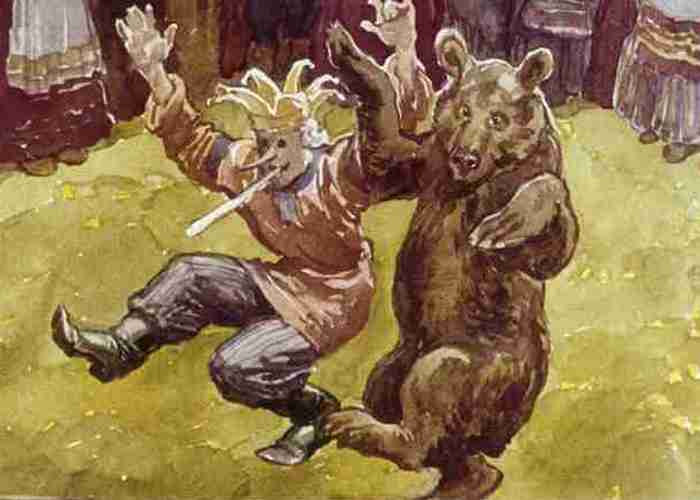

Произведения скоморохов иногда носили фривольный характер, что, впрочем, не смущало публику. Такая вольность носила характер ритуальности, пришедшей из языческих обрядов. Почти всегда участие в представлениях принимал выдрессированный медведь — любимец зрителей. Рядом с лесным хищником находился развеселый артист в костюме козы, которая била в ложки, танцевала, вовлекая всех в пляску.

Скоромохи с медведем./ Фото: tarosofia.ru

Согласно некоторым сведениям, занимались скоморохи и ворожбой. Даже после крещения русский народ долгое время сохранял языческие традиции, доверяя ворожеям, поэтому скоморохи могли свободно творить различные ритуалы. Существует легенда о Замри-горе, расположенной в Московской области. Сюда в свое время собирались скоморохи изо всех уголков страны и творили языческие обряды.

На многие километры окрестностей разносились обрывки ритуальных песен, музыка, исчезавшие с рассветом. Скоморошьи наряды были необычайно красочными. Актеры носили яркие цветные рубахи и штаны, на голову обычно надевали смешные колпаки с бубенчиками. Выступая на площадях и улицах, скоморохи общались с публикой напрямую, вовлекая ее в представление.

Артели бродячих актеров и музыкальная мафия

Скоморохи на колядках./ Фото: lj-top.ru

В большие ватаги скоморохи начали объединяться с XVI века, и участников таких групп могло быть 60-100 человек. Такое внушительное количество людей давало возможность спокойно путешествовать по всем уголкам Руси в период, когда на артистов начались гонения со стороны царя, духовенства. Кроме того, это позволяло им промышлять время от времени разбоем. Однако в устном творчестве народа образ скомороха-разбойника, обижающего простых людей, отсутствует.

Появление скоморохов: тайны древней Руси

Всеобщее веселье./ Фото: litobozrenie.com

До сих пор доподлинно неизвестно, откуда появились бродячие комедианты. Однако существует первоначальная версия, что первыми скоморохами были участники языческих обрядов, оставшиеся без дел. На капищах в период язычества разыгрывались целые представления с участием ряженых.

Необычайный маскарад символизировал единение с духами, перевоплощение и в то же время закрывал ряженого от действия злых сил — они не могли узнать его под чужой личиной. Покровителем скоморохов считался славянский бог Троян, всячески помогавший комедиантам.

Уничтожение скоморошества

Пора и честь знать./ Фото: tarosofia.ru

Сразу же после крещения священнослужители начали активную борьбу с бродячими актерами, которых приравнивали к языческим жрецам. Выступления комедиантов церковь считала бесовскими игрищами, противоречащими церковному уставу. В 1648 году архиепископ Никон усердными стараниями добился указа царя о полнейшем запрете скоморошества. После этого и других царских указов начались гонения на бродячих комедиантов и их слушателей.

Скоморохов били батогами, бросали в тюрьмы, инвентарь уничтожали. Причина гонений крылась в нетерпимости церковных деятелей к народным увеселениям, центром которых были скоморохи. В поучениях повторялись пришедшие из Византии запрещения плясок, музыки, переодеваний, других видов увеселений, которые, по мнению византийцев, были связаны с языческими культами и преданиями.

Скоморошьи пляски./ Фото: lj-top.ru

Византийские взгляды почти полностью были перенесены церковниками в русскую действительность. Досаду у властей и церкви вызывали также сатирические выступления актеров, выставляющие духовную и светскую власти в нелицеприятном виде. Скоморохи со временем превратились в кукольников, балаганщиков, медвежатников, ярмарочных увеселителей.

Феномен скоморошества отражает развитие русского народа от родовых общин до современного государства. Это часть самобытной культуры, рожденной народом, обеспечивающая потребность человека в самовыражении. Скоморошество — народное явление, элемент естественного развития творческой природы народа.

БОНУС

Скоморохи…/ Фото: pinterest.fr

В продолжение темы рассказ о том, почему Иван Грозный хотел быть скоморохом, и за что странствующих артистов подвергали гонениям в царской России .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Мировая тяга к скоморошеству

Искусство клоунады, то есть смехотворчества в широком смысле слова, имеет богатую историю. Родословная клоунов сегодняшнего дня — прославленных комиков, имена которых известны многим миллионам людей, — начинается ещё в античности, то есть почти сразу, как появляются письменные источники. Все общества древности и Средневековья продуцировали смеховую часть народной культуры — и в Древней Греции и Риме, и в германских королевствах, и на Руси или в Китае. В Афинах и Риме смешное встречается в комедиях и риторике, в Риме — в поэзии и в художественных изображениях. Но всюду и во все времена народ веселили бродячие актёры.

В разное время в Европе в моду входили определённые вариации комического. Какое-то время были популярны мимы, затем самыми востребованными стали универсальные артисты — так называемые гистрионы. Гистрионы должны были уметь многое — наряжаться, смешить, жонглировать, петь и играть на музыкальных инструментах, танцевать и разыгрывать сценки (обычно религиозного содержания). В числе их персонажей смешными считались Дурак и Бес — воплощение презренного сатаны.

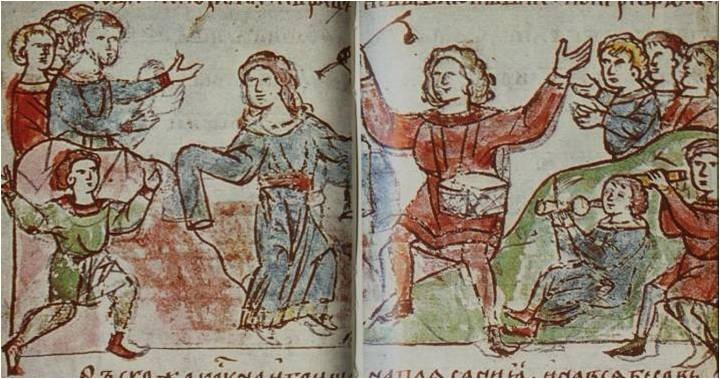

Шутовская свадьба, изображение XVII в. (Летопись)

Уже в древности комедиантам, подобно будущим цирковым клоунам, приходилось вести кочевой образ жизни. Обычно они следовали за карнавалами и ярмарками, собиравшими много народу и денег в праздничные дни. За счастье почиталось найти более или менее постоянное пристанище — скажем, при дворе доброго богатого лорда, который любит, чтобы артисты развлекали его во время еды.

Как и классические клоуны XIX-XX вв., гистрионы носили маски и костюмы. К в XVII в. распространились определённые типажи — Джованни, Арлекино, Доктор и другие. Тогда же комический образ закрепился за «клоунами». Это слово, обозначавшее деревенского, неуклюжего и недалёкого мужика, впервые появилось в английском театре ещё во второй половине XVI в., а к следующему столетию этот образ стал популярен.

В середине XVIII века в Лондоне появился уже современный цирк, и клоуны начали выступать на манеже. Средневековые ярмарочные шуты превратились в подлинных артистов-трюкачей. Очень быстро они завоевали европейские сцены и пришли в Россию. Впрочем, здесь много столетий народ веселили свои «клоуны» — скоморохи.

Средневековый бродячий актёр. (Pinterest)

Смешная харя, гусли — и на «сцену»!

У России никакого особого пути в народном юморе не сложилось — комики шли по общеевропейскому. Как и гистрионы, восточнославянские скоморохи были артистами универсальными. Их искусство зародилось ещё в языческие времена. Как и античные лицедеи, актёры с их личинами выполняли и обрядовую роль. Они выступали на праздниках (масленица, например), пирах, свадьбах и похоронах, и не обратиться к духам или божествам по таким случаям было бы немыслимо для средневекового человека.

Летописи фиксируют существование скоморохов уже тысячу лет назад, но судя по всему, существовали они и ранее, когда у восточных славян не появилось ещё обычая записывать свою историю. К несчастью для истории, происхождение названия этого типа актёров неизвестно. С гусельниками или медвежатниками (то есть дрессировщиками медведей) всё намного проще. Не знаем мы почти ничего и о творчестве скоморохов — какие конкретные сценки они разыгрывали, что пели, какие наигрывали мелодии и как именно нарушали приличия и «валяли дурака», то есть прикидывались глупцами. Источники сообщают очень мало — народное творчество склонно к недолговечной устной традиции.

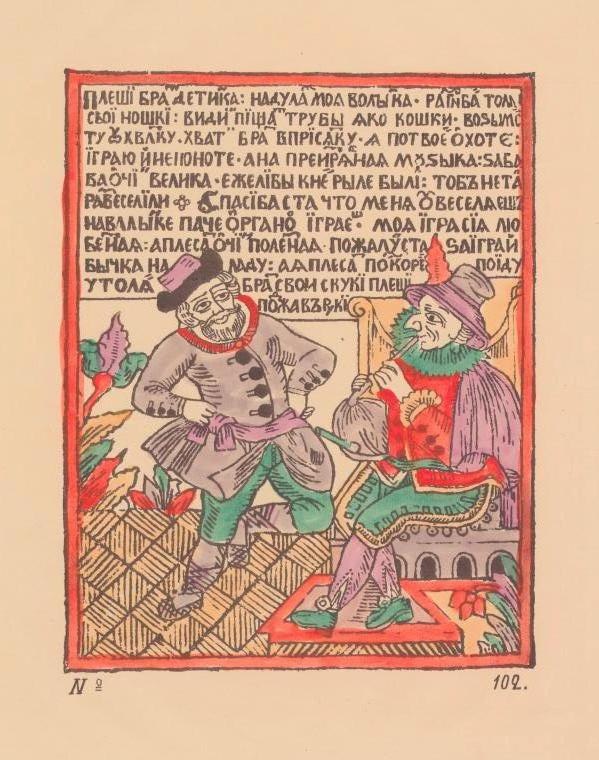

Шуты. Лубочная картинка 18 в. (hornews.com)

Вероятно, группы скоморохов обычно представляли собой тесно спаянные коллективы, перемещавшиеся из города в город и деревни в деревню. В их составе могли быть и ряженые, и гусляры, и артисты в «харях» (то есть масках), и мастера «глума» — весёлой шутки.

Принятое на Руси православие скоморошество, конечно, терпеть не могло, но и одолеть было не в силах. Веками церковь лишь негодовала и при каждом удобное случае жёстко критиковала языческое лицедейство. Так, в «Домострое» (XVI в.) скоморошество называется делом «сатанинским», за которое непременно последует ад. Скоромохи, — пишет Сильвестр, — «всякое скаредие творят и всякие бесовские дела: блуд, нечистоту, сквернословие, срамословие, песни бесовские, плясание, скакание, гудение, трубы, бубны, сопели». В общем, и тогда юмор не обходился без «срамословия», а развлечения сопровождались грешными соблазнами, так что пройти мимо «смехотворения и всякого глумления или гуслей, и всякого гудения…» духовенство не могло. В конечном итоге, как сообщает «Домострой», из-за скоморошества «яко дым отгонит пчелы, тогдаж отыдут ангели Божия от тоя трапезы и смрадные бесы пристанут».

Скоморохи в деревне, худ. Ф. Рисс, 1857. (shnyagi.net)

Под влияние своего духовника Сильвестра попал на время Иван Грозный. Желая «извести» шутов, он в 1551 году даже законодательно запретил скоморохам «ходить перед свадьбой», организовывать творческие группы, устраивать игрища вечером и ночью, а также вообще появляться в его личных сёлах. В общем, наложил серьёзные экономические санкции. Некоторые князья шли ещё дальше в стремлении привести своих подданных к благочестию. Так, в 1540—1550-е гг. старицкий князь Владимир вообще запретил скоморохам приезжать в его земли. Так же действовали и монастыри, правда, без особого успеха — народу скоморохи нравились. Поэтому запретительные грамоты приходилось издавать неоднократно. К примеру, Троице-Сергиев монастырь запрещал въезд скоморохам в волость и наказывал жителей прогонять их с завидной регулярностью — в 1548, 1554 и 1555 годах. Не помогло.

Отношение к скоморошеству в то время стало сильно зависеть от царя. Когда настроения и привычки Ивана Грозного изменились, для комедиантов настали добрые времена. С конца 1550-х гг. царь пристрастился к грешным развлечениям, и в Москве скоморохам было жить хорошо. Затем последовали смерть любимой жены Ивана IV, опричнина, Ливонская война, социально-экономические потрясение, Смута и прочие прелести 16−17 вв., и царям стало явно не до смеха — во всех смыслах.

Игрища славян, миниатюра. Радзивилловская летопись, XV в. (lib.rmvoz.ru)

Однако по окончании Смутного времени церковь вновь взялась за прислужников дьявола. К середине века патриарх добился желаемого. В 1648 году Алексей Михайлович запретил скоморошество совсем и на всей территории царства — чтоб ни одной «хари» больше! Под угрозой битья батогами и других жестоких наказаний комики и их зрители сначала ушли «в подполье», а к началу петровской эпохи скоморошество и вовсе исчезло. Многовековая богатая народная традиция оказалась безвозвратно утрачена.

При Петре I юмор, казалось бы, пошёл в другую плоскость, хотя отголоски былого веселья русского ещё были слышны — например, Всешутейший и всепьянейший собор определённо был схож со скоморошьим древнерусским карнавалом, а в начале царствования его при дворе числилось два шута (с жалованьем по 50 рублей). Но при императоре шутовство стало уже неформальной придворной специализацией отдельных вельмож, а также частью современного светского театра и цирка, позаимствованного в Западной Европе. Но прошло совсем немного времени, и скоморохи — под личиной иностранных «клоунов» и с чужеземным окрасом — вернулись на Русь.

С языческих времен по русским селам и городам бродили веселые люди в ярких нарядах. Скоморохи смешили простой народ и знатных людей, пользовались их любовью, и вдруг исчезли, оставив после себя только пословицы и поговорки. А ведь эта категория людей имеет свои историю, традиции, тайны, которые и сегодня представляют огромный интерес.

Чем занимались скоморохи

Скоморохи были первыми русскими актерами: певцами, плясунами, дрессировщиками – обычно они водили с собой медведей. Они же сами сочиняли большинство драматических, музыкальных и словесных произведений, демонстрирующихся публике. Скоморохи не просто веселили людей – часто их шутки и прибаутки вскрывали большие и малые проблемы своего времени, были разящей сатирой. Одинаково талантливо комедианты высмеивали слабости простого люда, сильных мира сего, духовенства. Веселые и меткие слова бродячих шутов запоминались и быстро разлетались по окрестностям.

Репертуар и костюмы скоморохов

Репертуар бродячих актеров включал фокусы, танцы, небольшие пьески (игрища), песенки, глум (социальную сатиру). Представления они давали обычно в масках под аккомпанемент бубнов, волынок, гудков, жалеек, домр. Инструменты бродячих музыкантов выдавали веселые зажигательные мелодии, заманивающие людей пуститься в задорный пляс. Однако при желании скоморохи могли исполнить и грустную балладу, заставляющую плакать недавно веселящуюся толпу.

Произведения скоморохов иногда носили фривольный характер, что, впрочем, не смущало публику. Такая вольность носила характер ритуальности, пришедшей из языческих обрядов. Почти всегда участие в представлениях принимал выдрессированный медведь – любимец зрителей. Рядом с лесным хищником находился развеселый артист в костюме козы, которая била в ложки, танцевала, вовлекая всех в пляску.

Согласно некоторым сведениям, занимались скоморохи и ворожбой. Даже после крещения русский народ долгое время сохранял языческие традиции, доверяя ворожеям, поэтому скоморохи могли свободно творить различные ритуалы. Существует легенда о Замри-горе, расположенной в Московской области. Сюда в свое время собирались скоморохи изо всех уголков страны и творили языческие обряды.

На многие километры окрестностей разносились обрывки ритуальных песен, музыка, исчезавшие с рассветом. Скоморошьи наряды были необычайно красочными. Актеры носили яркие цветные рубахи и штаны, на голову обычно надевали смешные колпаки с бубенчиками. Выступая на площадях и улицах, скоморохи общались с публикой напрямую, вовлекая ее в представление.

Артели бродячих актеров и музыкальная мафия

В большие ватаги скоморохи начали объединяться с XVI века, и участников таких групп могло быть 60-100 человек. Такое внушительное количество людей давало возможность спокойно путешествовать по всем уголкам Руси в период, когда на артистов начались гонения со стороны царя, духовенства. Кроме того, это позволяло им промышлять время от времени разбоем. Однако в устном творчестве народа образ скомороха-разбойника, обижающего простых людей, отсутствует.

Появление скоморохов: тайны древней Руси

До сих пор доподлинно неизвестно, откуда появились бродячие комедианты. Однако существует первоначальная версия, что первыми скоморохами были участники языческих обрядов, оставшиеся без дел. На капищах в период язычества разыгрывались целые представления с участием ряженых.

Необычайный маскарад символизировал единение с духами, перевоплощение и в то же время закрывал ряженого от действия злых сил – они не могли узнать его под чужой личиной. Покровителем скоморохов считался славянский бог Троян, всячески помогавший комедиантам.

Уничтожение скоморошества

Сразу же после крещения священнослужители начали активную борьбу с бродячими актерами, которых приравнивали к языческим жрецам. Выступления комедиантов церковь считала бесовскими игрищами, противоречащими церковному уставу. В 1648 году архиепископ Никон усердными стараниями добился указа царя о полнейшем запрете скоморошества. После этого и других царских указов начались гонения на бродячих комедиантов и их слушателей.

Скоморохов били батогами, бросали в тюрьмы, инвентарь уничтожали. Причина гонений крылась в нетерпимости церковных деятелей к народным увеселениям, центром которых были скоморохи. В поучениях повторялись пришедшие из Византии запрещения плясок, музыки, переодеваний, других видов увеселений, которые, по мнению византийцев, были связаны с языческими культами и преданиями.

Византийские взгляды почти полностью были перенесены церковниками в русскую действительность. Досаду у властей и церкви вызывали также сатирические выступления актеров, выставляющие духовную и светскую власти в нелицеприятном виде. Скоморохи со временем превратились в кукольников, балаганщиков, медвежатников, ярмарочных увеселителей.

Феномен скоморошества отражает развитие русского народа от родовых общин до современного государства. Это часть самобытной культуры, рожденной народом, обеспечивающая потребность человека в самовыражении. Скоморошество – народное явление, элемент естественного развития творческой природы народа.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

Сообщение о скоморохах позволит узнать, откуда взялись и как выглядели средневековые русские актеры, как зародилось и угасало искусство скоморошества, каковы были его традиции и тайны.

Откуда взялись скоморохи на Руси

Скоморох, он же игрец, плясец, глумец и скомрах – в традиционной восточнославянской культуре так называли бродячих универсальных артистов, каждый из которых был и актер, разбирающийся в музыке и играющий на музыкальных инструментах, и танцор, выступавший на различных мероприятиях, вроде народных гуляний и свадеб.

Долгое время представители этой профессии составляли целый социальный класс.

И если значение этого слова незамысловато, то этимология его до сих пор ставит в тупик историков. Несмотря на то, что на эту тему был написан не один научный доклад, к единому мнению ученые не пришли. Проследить четкую историю происхождения слова «скоморох» не удалось и по сей день.

Увидеть бродячих артистов можно было практически на любом крупном сборище людей, независимо от его направленности – играли они и на ярмарке, и на похоронах.

История искусства скоморохов берет своё начало во времена древней Руси, примерно в XI веке нашей эры. Основной их функцией являлась реализация древних как мир потребностей человека – в хлебе и зрелищах.

Именно ответственность за зрелища и брали на себя скоморохи. Они занимались тем, что затевали песни и пляски на площадях и ярмарках, завлекая в своё представление всё больше народа. Особенностью работы скомороха являлся непосредственный контакт с аудиторией.

Объединяясь в ватаги, эдакий бродячий цирк — скоморохи устраивали грандиозные представления, в которые вовлекались сотни и даже тысячи людей. Создавая атмосферу праздника и веселья, они разряжали социальную напряженность, отвлекали народ от рутинных проблем и тешили развеселыми нарядами и дрессированными животными детей.

Однако, была и обратная сторона медали. Во время таких представлений, в сговоре с самими артистами нередко работали всевозможные воры и разбойники, в ходе гуляний «подрезавшие» кошельки и опустошавшие прилавки зазевавшихся торговцев.

Как выглядит скоморох

Этих бродячих русских артистов можно узнать по трем атрибутам: костюму, музыкальным инструментам, на которых они играли, и сопровождавшим их животным.

Костюм

Проводя аналогии с западной культурой, скоморох – это шут для широких масс общественности. Способствовали такому образу и яркие, цветастые, зачастую гротескные костюмы.

Нередко тематический уклон их выступлений был направлен в сторону язычества, с использованием соответствующих костюмов славянской и языческой мифологии. Одним из атрибутов, свойственных скоморохам, был традиционный шутовской колпак с бубенчиками.

О костюмах артистов позволяют судить рисунки, оставленные их современниками.

Особую роль играла и универсальность артиста, который мог петь, плясать, шутить и разыгрывать небольшие театральные постановки на острые социальные темы. В театральной деятельности «славянских шутов» преобладала сатира в отношении власти, что представителям последней крайне не нравилось.

Музыкальные инструменты

Помимо актерского мастерства важной частью работы скомороха являлось умение играть на всём, что попадется в руки. Гусли, гудки, домры, бубны, волынки – на чём только не играли мастаки-скоморохи в ходе своих представлений.

Животные

Частыми участниками ватаг были всевозможные дрессированные звери и птицы. Коты, собаки, соколы и даже гуси!

Звездой такого рода «шоу» всегда являлся дрессированный медведь, присутствие которого вызывало недюжинный интерес народа. Прикосновение к медведю считалось добрым знаком, поэтому жаждущих прикоснуться или даже сплясать с косолапым всегда стояла очередь.

Традиции скоморохов

Зарождение скоморошества на Руси в дохристианскую эпоху во многом повлияло и на традиции, и на репертуар бродячих артистов.

- Основной тематикой в первые века существования этой культуры было славянское язычество, с обращением к богам.

- Среди выступлений раннего периода скоморошества проводились даже целые религиозные обряды, именно поэтому принято считать, что своим созданием культура скоморохов обязана христианизации Древней Руси, в ходе которой жрецам языческих культов не осталось места, и они вынуждены были скитаться по земле, показывая в качестве представлений то, что умели лучше всего – процесс поклонения богам.

Проводили скоморохи, как сказано выше, свадебные и похоронные обряды, что также свидетельствует о религиозном происхождении данной культуры. К слову, у скоморохов даже был собственный божественный покровитель – Троян, бог комедиантов и циркачей.

Нередко происхождение скоморохов также связывают с жрецами Велеса, второго по значимости бога в славянской культуре. Велес – «скотий бог», покровитель рассказчиков и поэзии.

Гонения на скоморохов и угасание традиции скоморошества

Но, как и в нынешние времена, так и во времена Древней Руси, официальная власть и общепринятая церковь не слишком приветствовала ватаги смутьян, гнущих линию поклонения языческим богам и устраивавшим народные гуляния, временами выливавшиеся в локальные крестьянские восстания.

- Учитывая тот факт, что с 988 года, когда светлый князь Владимир Красно Солнышко, впоследствии получивший прозвище «Великий», окрестил Русь, начался активный, жестокий и кровавый процесс христианизации общества, с вытекающим из него уничтожением языческих идолов, идолопоклонников и общин, не желавших смириться с навязываемой политикой.

- Масла в огонь ненависти правящих элит к скоморохам подливал и тот факт, что там, где прогулялась «ватага», нередко случались драки, воровство, грабежи, поджоги и многие другие беды.

- Более того, учитывая не слишком рьяное желание вчерашних язычников становиться христианами, колкие высказывания и острая сатира нередко поднимала недовольный положением дел народ против княжеской дружины и христианских священников.

- Однако, без структурированной системы внутренней государственной безопасности, в условиях отсутствия средств моментальной связи, бороться со скоморохами – равносильно поиску иголки в стоге сена.

Поэтому, несмотря на постоянные гонения, традиция скоморошества продолжала существовать вплоть до XVII века, когда в 1648 и в 1657 гг. по инициативе архиепископа Никона были подписаны царские приказы, запрещавшие скоморошескую деятельность.

Священнослужители вместе с дружинниками провели огромный комплекс мероприятий, среди которых особо выделилась борьба с любыми музыкальными инструментами и запрет «кабачных» музыкантов. Временами доходило до поиска и уничтожения даже личного инструментария граждан, что в конце концов возымело успех.

Постепенно перестали существовать ватаги, а сами скоморохи начали активно менять профессию. Кто становился дрессировщиком при дворе вельмож, кто создавал странствующие кукольные театры, а кто – по старой памяти шел в ярмарочные веселители и балаганщики.

В итоге – традиция и культура скоморошества так или иначе повлияла на культурные черты многих славянских народов.

Источник: https://nauka.club/kulturologiya/soobshchenie-o-skomorokhakh.html

Скоморохи — история, традиции и интересные факты

Точно неизвестно с какого времени скоморохи начали бродить по дорогам Руси. Впервые они упоминаются в источниках XI века и именуются сатанинским отродьем и слугами дьявола. Вероятно, этому послужили две причины:

- они имели задиристый и глумливый характер;

- очевидно их языческое происхождение было глубоко противно Православной церкви.

Факт: «Едва укрепившись на Руси, Православная церковь начала их преследование. Главной причиной стало то, что в бродячих артистах «не было ничего святого».

Историки считают, что скоморохи были прямыми потомками жрецов бога Велеса, который свободно менял облик покровителя ведунов и сказателей. В древние времена без Велесовых слуг не обходились ни годовые праздники, ни семейные ритуалы славянских общин.

Со временем древние обряды были вытеснены новыми ритуалами, от которых осталась лишь зрелищная часть, по-прежнему привлекавшая людей. При этом жрецы из служителей богов постепенно превращались в лицедеев, которые противоставляли свое искусство церковной христианской культуре.

Однако их всегда сопровождали животные – бык, медведь или коза, которые могли быть живыми или в виде кукол. Сохранились с древности и берестяные маски, которые актеры надевали перед представлением. Во время язычества такие маски означали отказ человека от собственного лица и превращали его в существо, необходимое для обряда (от зверя до одного из богов).

Скоморохи использовали маски для смены ролей, переодев маску, они становились другим персонажем. Часто на их костюмах присутствовала славянская символика: одним из символов было красное солнышко – один из сильнейших символов языческого пантеона.

Вначале они устраивали представления среди знакомой публики в родных городках или деревнях. Затем актеры стали посещать соседние поселения, а потом и вовсе отправились кочевать по всей Руси, иногда забираясь в самые дальние уголки.

Традиции скоморохов

Постепенно скоморохи обзавелись собственными традициями. К началу XV века они обладали богатым запасом разнообразных номеров и могли составлять из них полноценные спектакли.

Факт: «Такие спектакли прозвали «позорищами» от слова «зреть» — «смотреть».

Как утверждали современники, кроме прочего реквизита бродячие актеры возили с собой музыкальные инструменты на целый оркестр: домры, накры, балалайки, бубны, гудки и свирели.

При этом каждый актер в совершенстве владел хотя бы одним из инструментов, однако и с остальными могли умеючи управляться.

Особую роль у скоморохов имели лицедеи, которые играли на гуслях и рассказывали старинные былины. Далеко не в каждой ватаге скоморохов был такой артист, поэтому их высоко ценили и относились к их мастерству с большим уважением.

Под аккомпанемент разных инструментов исполнялись разнообразные номера потешной программы. Полноценными участниками таких выступлений медведи и козы, которые под руководством бродячих актеров разыгрывали уморительные сценки:

- «Как мужик пьяный домой идет»;

- «Как барыня на гулянье собирается»;

- «Как поп обедню служит» и др.

Также Велесовы слуги разыгрывали небольшие кукольные спектакли с проказником и сквернословом Петрушкой, который очень полюбился народу. Популярными были также и срамные песенки, состоявшие из мата, и сатирические сценки из народной жизни:

- «Как смерды из боярина жир трясли»;

- «Как поповы дети горох таскали» и др.

До наших дней сохранилось содержание сказки о Вавиле-пахаре, где бродячие артисты не пожалели даже царя. В сказке Вавила пахал землю, пока скоморохи не сманили его с собой бродить по Руси, а затем взяли и посадили на царство.

Вообще от Велесовых слуг доставалось всем. Их песни и сатирические диалоги высмеивали жадность и обжорство попов и их ленивых отпрысков, пороки власти. За это их подвергали преследованию, однако полностью извести не могли.

Их выступления были очень живыми и интерактивными: зрителей вовлекали, а иногда и насильно затаскивали внутрь спектакля, заставляя не только глазеть, но и полноценно участвовать – подпевать, танцевать или ассистировать в фокусах. Любовь народа к бродячим артистам была неистребима, поэтому они стали обязательными участниками ярмарок, народных гуляний, игрищ и праздников.

Опасные виды заработка

Со временем и усилением гонений скоморохи открывали для себя все новые виды занятий. Одним из способов заработка стало участие в кулачных боях. Они действовали как живая реклама: перед началом моя бродили в толпе и расхваливали лучших бойцов, побуждая зрителей делать ставки на победу. Особо ловкие бродячие артисты сами принимали участие в таких боях.

Существовали и более опасные виды заработка, чем кулачные бои.

Если в ближайшее время таких выступлений не предвиделось, то Велесовы слуги могли превратиться в шайку разбойников и отправиться на большую дорогу грабить и убивать.

Они могли сбиваться в банды от 60 до 100 человек и доставляли немало проблем властям. Если же таких бандитов удавалось поймать на воровстве или разбое, то их били батогами и отправляли на каторгу.

Случалось скоморохам и примерять на себя роль шпионов. Судьба их состояла из бесконечных путешествий, часть из которых могла быть и не случайными.

Нанятый соглядатаем бродячий артист без труда попадал в любые дома, в том числе самые богатые и знатные. Там, выступая на пирах, он собирал нужную его нанимателям информацию.

Вино прекрасно развязывали языки вельможам, и порой они выбалтывали даже больше чем хотели.

Возможно, некоторые бродячие артисты во время своих путешествий зарабатывали не только потешными представлениями, но и добыванием разных тайных сведений.

Гонения и оседлая жизнь

Вести оседлую жизнь скоморохи начали только к началу XVI и примерять на себя ремесло кожевников, гончаров, сукноделов, гончаров и кузнецов. В основном они селились в слободах среди ремесленников, но встречались среди них и состоятельные люди.

Факт: «Согласно переписи, в 1620 году в Москве проживал гусельник Богданка, владелец собственной усадьбы».

Власти старательно пытались поставить лицедейное искусство на службу государству и добились некоторых результатов. В начале XVII века по приказу царя Михаила Федоровича в Москве была возведена специальная Потешная палата, в которую набирали людей для общественного развлечения.

Следуя моде, собственные дружины скоморохов содержали князья Шуйский и Пожарский. Но такие лицедеи были вынуждены петь и рассказывать лишь то, что хотели слышать их хозяева и поэтому быстро превратились в разновидность шутов при своих господах.

Вольные времена бродячих артистов постепенно пошли на убыль:

- им запрещали выступать во многих городах;

- ломали музыкальные инструменты и другой руквизит;

- убивали или гнали прочь ученых медведей;

- священники в проповедях постоянно ругали их.

Во второй половине XVII царь Алексей Михайлович издал приказ, который вовсе запретил такой промысел: веселые разухабистые выступления должны были прекратить свое существование. Нарушивших запрет беспощадно наказывали:

- били батогами;

- рвали ноздри;

- ссылали на жительство в дикую Сибирь;

- оставляли до смерти гнить в монастырских темницах.

Однако искусство скоморохов не умерло окончательно: оно переродилось в народные театры и цирковые представления, на ярмарках и гуляньях в XX веке можно было встретить повадырей с учеными медведями и кукольников с хулиганистым Петрушкой.

Источник: https://tayni-veka.ru/skomorohi-slugi-velesa/

Как появились скоморохи на Руси и почему их решили уничтожить

В современном представлении скоморохи — этакие цирковые артисты, развлекающие публику. Но на самом деле их вклад в культуру был очень велик.

Скоморохи на Руси были по сути своей глашатаями правды. Они не боялись показать в своих сценках неприглядные дела бояр и даже правителей России.

Фактрум предлагает поближе познакомиться с культурой скоморохов и узнать, почему их не любили сильные мира сего.

Доподлинно неизвестно, но, скорее всего, бродячие актёры стали приходить на территорию Руси из Византии или же из более западных стран. И само слово «скоморох» происходит от византийского слова «скоммарх» — мастер шутки. Покровителем скоморохов был Троян — славянский бог, помогающий комедиантам.

Первое упоминание о скоморошестве датируется серединой XI века, о бродячих шутах упоминается даже в «Повести временных лет». А в XVI веке одиночные артисты стали объединяться в группы, так называемые «ватаги».

Они были достаточно многочисленны, в некоторые входило до ста человек. Позднее скоморохи перестали активно путешествовать и стали организовывать маленькие скоморошечьи деревни.

Оттуда они несколько раз в месяц выезжали в соседние поселения.

Чем занимались бродячие шуты

Безусловно, скоморохи были талантливыми комедиантами. Они ходили по городам и сёлам и веселили людей, показывая им забавные сценки. В основном, артисты выступали на площадях и ярмарках, но приглашали их и в боярские терема. Был у шутов и богатый реквизит: различные костюмы и маски из бересты или кожи.

Меняя маски, один и тот же скоморох мог исполнять разные роли. Были скоморохи и хорошими певцами. Все свои произведения они сочиняли сами, и у каждой ватаги они были свои. Скоморошья музыка была весёлой и задорной, от неё ноги сами пускались в пляс. Но исполняли они и грустные баллады.

Многие произведения скоморохов люди разбирали на цитаты, дошедшие и до наших дней.

Чаще всего вместе с бродячими артистами путешествовал и дрессированный медведь, обученный показывать различные трюки. А некоторые ватаги предпочитали водить с собой быка или козу.

Нередко скоморохи устраивали кукольные представления по мотивам сказок.

Но вместе с этим бродячие шуты были хорошими знатоками различных примет и астрологии, поэтому могли дать полезный совет, например, насчёт начала жатвы.

Большинство произведений скоморохов были сатиричными. Нередко скоморохи подвергались гонениями за то, что высмеивали бояр, представителей духовенства и простой народ.

И если крестьяне и городские жители искренне смеялись над сценками, то сильные мира сего негодовали и хотели скоморохов истребить.

Особенно рьяно этим мечтала заняться русская церковь, ведь во многих обрядах и представлениях они видели языческие мотивы.

Как и почему уничтожили скоморохов

Многие представители церкви ненавидели скоморохов и считали, что они являются представителями культа Трояна.

Из-за этого и из-за выставления церкви в неприглядном виде в XV веке начались активные действия против скоморохов. Их арестовывали, били розгами и батогами, бросали в тюрьмы, а инструменты сжигали на кострах.

Благодаря стараниям архиепископа Никона в 1648 году царь Алексей Михайлович подписал указ, запрещающий скоморошество на Руси.

Позднее оставшиеся не у дел скоморохи стали заниматься другими, более угодными церкви и государству делами. Своё актерское поприще они не оставили, а стали выступать в балаганах и на ярмарках. Они всё так же показывали представления с фокусами, куклами и дрессированными животными, но делали это уже в ином ключе, оставив в стороне насмешки.

Источник: https://www.factroom.ru/rossiya/kak-poyavilis-skomorohi-na-rusi-i-pochemu-ih-reshili-unichtozhit

Скоморохи: история возникновения явления скоморошества и его музыкальные особенности, Музыкальный класс

Скоморохи – это знахари и исполнители обрядовых песен, которые остались после Крещения Руси Владимиром. Они бродили по городам и весям и исполняли древние языческие песни, знали толк в волховстве, были лицедеями-потешниками. При случае могли исцелить хворого, могли подсказать, как добрым советом, а также развлекали народ песнями, плясками и прибаутками.

В литературных памятниках XI века уже встречается упоминание о скоморохах, как о людях, которые соединяли в себе качества таких представителей художественной деятельности, как певцы, музыканты, лицедеи, танцоры, сказители, акробаты, фокусники, потешники-балагуры и драматические актеры.

Скоморохи использовали такие народные инструменты, как парные свирели, бубны и гусли, деревянные трубы и флейту Пана. Но главным инструментом скоморохов считаются гусли, ведь именно они изображены в разных исторических памятниках в контексте музыкально-скоморошьего творчества, например, на фресках, в книжной миниатюре, а также воспеты в былинах.

Вместе с гуслями часто использовался аутентичный инструмент «гудок», который состоял из деки, что имел грушевидную форму; на инструменте было 3 струны, две из которых были бурдонными, а на одной играли мелодию.

Также скоморохи играли на сопелях – продольных свистковых флейтах. Интересно, что сопели и гусли в древнерусской литературе часто противопоставлялись трубе, которая использовалась для собирания воинов на битву.

Помимо скоморохов рядом с гуслями также упоминался образ седовласого (часто слепого) старца, который пел былины и сказания о былых деяниях, о подвигах, славе и божественном. Известно, что такие певцы были в Великом Новгороде и Киеве – до нас дошли киевские и новгородские былины.

Параллель среди европейских музыкально-сакральных течений

Аналогично скоморохам были музыканты и певцы в других странах – это жонглёры, рапсоды, шпильманы, барды и много других.

У кельтов была социальная прослойка – барды, это были певцы древних легенд и мифов, люди которые знали тайное и почитались остальными, так как считались посланниками богов.

Бард – это первая из трёх ступеней к тому, чтобы стать друидом – высшим звеном в духовной иерархии.

Промежуточным звеном были филы, которые тоже были певцами (по некоторым источникам), но принимали большое участие в общественной жизни, в обустройстве государства.

У скандинавов были скальды, имевшие большую власть глаголом и музыкой жечь сердца людей, но музыка не была их основным занятием, они возделывали поля, воевали и жили как обычные люди.

Церковь активно преследовала скоморохов, а их музыкальные инструменты сжигали на костре. Для церкви они были вне закона, пережитками старой веры, которую нужно выполоть, как сорняк, поэтому скоморохи подвергались гонениям и физическому уничтожению со стороны православного духовенства.

После определённых карательных мероприятий, языческих музыкантов полностью истребили, но у нас остались песни, которые передавались устно, у нас остались легенды и изображения потешников-гусляров. А кем они были на самом деле? – Нам неведомо, но главное, что благодаря этим певцам у нас остались крупицы сакральной памяти.

Источник: http://ymp3.ru/isskustvo-dlya-dushi/skomoroxi-istoriya-vozniknoveniya-yavleniya-skomoroshestva-i-ego-muzykalnye-osobennosti-muzykalnyj-klass

Доклад на тему Скоморохи 4, 6 класс сообщение

На Руси традиции редко когда обходились без веселья, смеха и шуток. Поэтому русский народ всегда отмечал праздники широко, с песнями-плясками, развлечениями. Отсюда и появились такие весельчаки, как скоморохи.

С арабского и греческого языков слово «скоморох» переводится как «смех». Это шутники, артисты, мастера смеха, которые веселили и забавляли народ. Они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали фокусы, различные сценки из жизни, носили смешной наряд и маски, в которых потешали публику. Скоморох напоминает нам современных клоунов, тамаду на праздниках.

Скоморошество – народное искусство Древней Руси. Именно скоморохи воплощали народное творчество. Их основным музыкальным инструментом была домра. Также весельчаки использовали дудочки, сурны и гусли. Они исполняли музыку на улицах, площадях, во дворах, пели смешные песни и частушки. Также скоморох приглашали во свои дворы на праздники бояре и князья и платили им за веселье.

У скоморох была необычная одежда. Они специально носили смешные разноцветные костюмы, с различными полосками и узорами. На голове у них были продолговатые колпаки с бубенчиками, которые болтались из стороны в сторону и весело звенели. В таких головных уборах скоморохи выглядели смешно и нелепо, и люди смеялись не только с их шуток, но и с образа в целом.

Скоморохи путешествовали по Руси. Чтобы это легче было сделать, они объединялись в группы. Поэтому артисты часто выступали группами, сами придумывали сказки, былины, различные небылицы, песни и другие словесные и музыкальные народные жанры.

Среди них были певцы, музыканты, сказочники и дрессировщики. И конечно, единственным животным был прирученный медведь, который плясал вместе с артистами.

Для народа такое представление всегда было диковинным, и люди с интересом втягивались в пляску.

Однако скоморохи не только приносили людям радость, но и под прикрытием веселья грабили зрителей. Особенно грабежом занимались бродячие артисты. Также часто их шутки были связаны с церковью, православием и царем.

Они высмеивали священников, церковные обряды, надсмеивались над верой и царем. По этой причине церковь была настроена против скоморох, а также из-за их связи с язычеством.

Все эти причины повлияли на упадок их творчества, а затем и вовсе оно было запрещено официально.

Но вклад в историю культуры и творчества скоморохи все же внесли довольно большой. Они передавали свои умения последующим поколениям, благодаря им в летописях запечатлено их творчество, которое используется и в настоящее время.

Доклад №2

До сих пор никто не может точно сказать, откуда появилось название скоморох. Если брать множественное число от старославянского языка – скомороси – или древнеевропейское определение – скоморос, то это танцующий, поющий музыкант.

Далее, подобные названия фигурируют в итальянском – скарамучча, во французском – скарамуш.

Первое упоминание о скоморохах, датируется в Древней Руси 1037 годом, со временем строительства Софийского собора в Киеве, там впервые появляются фрески с их изображением.

Скоморохи — уличные певуны и танцоры, обладали самыми разными талантами: пения, танцев, кукольных постановок и представлений сценок драматических, показом фокусов и силовых аттракционов.

Находились всегда в гуще народа. В период, когда проходили праздники, ярмарки – выступали на площадях. Они были ведущими народных гуляний.

Своими частушками, прибаутками поддерживали безудержный смех, вовлекали гуляющий народ поддержать веселье.

Основной расцвет скоморошества пришелся на двенадцатый – четырнадцатый века. Тогда появились целые кланы, произощло деление на бродячих скоморохов и оседлых. Бродячие собирались большими группами по 30 – 50 и более человек, и переезжали из одного города в другой.

Оседлые — жили на месте, в течение трудовой недели выполняли свою обычную работу, а в выходные, праздники или свадьбы развлекали своих земляков.

У каждого князя или богатого купца появились свои, «штатные» скоморохи, которые позволяли себе высмеивать какие – то определенные несправедливости из обывательской жизни.

Скоморохи, на этом этапе, являются двигательной силой расцвета искусства на территории Древней Руси и Европы.

Одеты были скоморохи в яркую, разноцветную и необычную одежду, часто с нелепыми башмаками и обязательно на голове должен был быть колпак с бубенцами. Играли на самых разных инструментах, но изначально у них была домра и дуда. Затем добавились бубны, гусли и волынка.

Позже, в пятнадцатом столетии, скоморошество начинает умирать, как вид искусства.

4, 6 класс Скоморохи древней Руси

Популярные доклады

- Доклад Мавзолей в Галикарнасе семь чудес света 5 класс

Древний мир может похвастаться изобилием великих городов. Большинство из них были очень красивыми. Не стал исключением и город Галикарнас. Многие знали его, благодаря изобилию театров, дворцов, и просто красивых мест. Великолепные фонтаны - Доклад-сообщение Бурые водоросли 5, 6, 7 класс по биологии

Растительный мир морей и океанов чрезвычайно многообразен! Наибольший процент биомассы водной флоры занимают водоросли. По приблизительным подсчётам учёных на данный момент открыто и изучено более 100 тысяч видов водорослей. - Доклад Закон спроса и предложения сообщение

Данный закон является экономическим рыночным законом, утверждающим, что между объемом предложения и спроса на товары, а также установленными на них ценами, существует прямая зависимость.

Источник: https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/raznoe/kto-takie-skomoroxi

Мини сообщение на тему кто такие скоморохи. Скоморохи: история возникновения явления скоморошества и его музыкальные особенности

Категория: Душа : 27.04.2015 18:32 Администратор

С первых веков принятия Русью христианского учения представители прежней языческой религии становятся гонимыми и презренными отщепенцами. Они оказываются вне официальной идеологии. Их начинают преследовать княжеские тиуны и бояре , стремясь показать новым духовным владыкам свою лояльность.

Жреческое сословие начинает разделяться на тех, кто уходит в леса, чтобы предаваться восхвалению старых богов. Другая часть языческих жрецов идет в народ. Эта вторая часть становится кастой знахарей, шептунов, людей, способными управлять эмоциями простых русичей. Так постепенно появляются на русской земле бродячие кудесники и артисты, которым даются имена скоморохов.

Как и волхвы, скоморохи передавали свое искусство веселить или печалить людей из поколения в поколение устно. Духовенство много раз пыталось искоренить скоморохов на Руси. Но они были нужны народу. Из попыток монахов и священников уничтожить скоморошье племя ничего не вышло. Впрочем, как и с ликвидацией остатков языческих культов.

Смех, вообще веселье на похоронах и поминках, и шире — смех в обряде — вот где в первую очередь требовалось участие скоморохов. Их связь с этой обрядовостью «была более интимной, чем мы видим из старой церковно-учительной литературы».

«Она простирается не только на культ мертвых, но и на другие явления первобытной земледельческой религии, на всю вереницу праздников и обычаев, чередующихся со сменой времен года».

Теория русского историка А. Морозова дает такие ответы на вопрос о происхождении скоморохов на Руси:

- 1) скоморохи появились после принятия христианства;

- 2) они происходят от волхвов;

- 3) главная сфера их первоначальной деятельности — обряды, связанные с ритуальным смехом.

О формах и служителях языческого культа единого мнения не было. Известно, что наиболее значительные сведения о волхвах, кудесниках и проч. содержат летописи. Подавляющая же часть летописных свидетельств имеет в виду волхвов, действовавших после принятия христианства. Одно это заставляет относиться к летописным волхвам с осторожностью.

В русской науке долгое время прочно держалось мнение вообще об отсутствии у восточных славян жречества или по крайней мере о низком уровне его развития. Считалось, что в период родового строя главным жрецом был предводитель рода, потом князь; по большей же части в обрядах обходились, так сказать, своими силами.

Сейчас мнение это несколько изменилось, но тем не менее остается в силе положение, что жречество у восточных славян не было профессиональным. Историк Л.

Мирончиков довольно убедительно доказывал, что перед принятием христианства жреческие функции выполняли «старцы» и «старосты», которые были в то же время должностными лицами, выполнявшими общественные и административные функции, что являлось их основной обязанностью. Что же тогда такое волхвы?Известно, что язычество у восточных славян имело два основных этапа или периода развития.

К первому, наиболее раннему, относятся верования тотемно-анимистического содержания, поклонение упырям и берегиням, зооморфным божествам, камням, деревьям, ручьям и т. д. Второй период характерен почитанием антропоморфных богов, к числу которых относятся Перун и другие боги Владимирова пантеона. Время перехода от первого этапа ко второму совпадает с зарождением классовых отношений.

Волхвы, как доказывает Л. Мирончиков, выражали религиозную идеологию родового строя, т. е. относились к первому этапу язычества, и были пережитком в древней Руси. На то, что волхвы были представителями первобытнообщинных отношений, несколько раньше указывал М. Н. Тихомиров.

Источник: https://estero.ru/mini-soobshchenie-na-temu-kto-takie-skomorohi-skomorohi-istoriya.html

РУССКИЕ

СКОМОРОХИ

Скоморохи

—

русские средневековые актёры, одновременно

певцы, танцоры, дрессировщики животных,

музыканты и авторы большинства

исполнявшихся ими словесно-музыкальных

и драматических произведений. Точного

объяснения этимологии слова «скоморох»

нет. Существует два основных варианта

происхождения этого слова (первый

вариант более вероятен):

«Скоморох»

— переоформление греч. skōmmarchos «мастер

шутки», восстанавливаемого из сложения

skōmma «шутка, насмешка» и archos «начальник,

вождь».

От

араб. mascara «шутка, шут».

Скоморохи

возникли не позже середины XI века, об

этом мы можем судить по фрескам Софийского

собора в Киеве, 1037 год. Расцвет скоморошества

пришёлся на XV—XVII века, затем, в XVIII веке,

скоморохи стали постепенно исчезать,

оставив в наследство балаганам и райкам

некоторые традиции своего искусства.

Репертуар

скоморохов состоял из шуточных песен,

пьесок, социальных сатир («глум»),

исполняемых в масках и «скоморошьем

платье» под аккомпанемент гудка, гусель,

жалейки, домры, волынки, бубна. За каждым

персонажем был закреплён определённый

характер и маска, которые не менялись

годами.

Скоморохи

выступали на улицах и площадях, постоянно

общались со зрителями, вовлекали их в

своё представление.

В

XVI—XVII веках скоморохи начали объединяться

в «ватаги» (приблизительно по 70—100

человек) из-за гонений со стороны церкви

и царя. Кроме скоморошества, эти ватаги

часто промышляли разбоем. В 1648 и 1657 годах

архиепископ Никон добился указов о

запрещении скоморошества.

На

Руси представителями средневековой

карнавально-смеховой культуры были

скоморохи. Наряду с понятием «святость»

на Руси была тесно связана и обратная

сторона социокультурной жизни –

«смеховой мир».

В

Западной Европе в средневековье

существовали многочисленные

шпильманы, жонглеры и пр. Зимой и летом

бродили они по городам и селам, плясали

и пели, показывали фокусы, дрессированных

животных, разыгрывали смешные фарсы.

Их можно было увидеть и под сводами

феодального замка, и на шумных площадях

средневековых городов. В свои пляски

они вводили сложные фигуры, головоломные

прыжки и поддержки. Танец они соединяли

с акробатикой и т. д. Для того, чтобы

публика ходила на их представления, им

приходилось все время совершенствовать

мастерство.

Первыми

скоморохами на Руси были, возможно,

бродячие иноземцы: артисты-мимы, народные

музыканты и др., которые быстро «обрусели».

Их ряды быстро пополнялись теми русскими

«веселыми» людьми, у которых обнаруживался

талант к бродяжничеству и шутовству,

веселым выдумкам.

Считается, что в их число попадали и

бывшие языческие жрецы («кудесники»),

которые могли показывать «чудеса»

(фокусы). Скоморохи

были первыми русскими актерами-профессионалами.

Важное

место в смеховой культуре скоморохов

занимали словесные смеховые тексты,

скоморошины, даже пародии на церковную

службу. Большое распространение в

смеховых текстах получило у скоморохов

и языческое ритуальное сквернословие.

В

православии смех считался атрибутом

бесов. Таким образом, если святость –

это результат пути человека наверх, к

Богу, то смеховой мир – это путь вниз,

к дьяволу.

Православная

церковь постоянно преследовала

скоморохов, в том числе, и как носителей

языческой культуры. Скоморохов

били, высылали, сжигали их инструменты

и маски. В

XVI-XVII

веках скоморохи собирались порой в

«ватаги» по 60-70 человек. В эти века

неоднократно издавались Указы патриархов

и царей об их высылке в отдаленные места.

В середине XVII

века их музыкальные инструменты возами

свозились в Москву и сжигались. Традиции

русского скоморошества возродились

позднее, в ярмарочных представлениях

– балаганах.

Искусство

скоморохов упоминается и в русских

былинах. Прямо в гости к морскому царю

спускается новгородский гусляр-певец

в опере Н.А. Римского-Корсакова «Садко».

В этой же опере на пиру у богатых купцов

веселые молодцы поют озорную скоморошину.

В опере Римского-Корсакова «Снегурочка»

скоморохи веселой пляской встречают

приход лета. Они же — главные герои в

балете Прокофьева «Шут, семерых шутов

перешутивший».

Старейшим

«театром» были игрища народных лицедеев

— скоморохов. Однако

в родовом обществе они выполняли, надо

полагать, совсем иные функции,

чем при феодализме, содействуя родовому

и племенному сплочению. Скоморошество

— явление сложное. Не вполне ясна его

ранняя история. Скоморохи не раз

привлекали к себе внимание ученых, но

при изучении их творчества

допускались серьезные методологические

ошибки: искусство скоморохов

изучалось в отрыве от их произведений,

вне общеисторического процесса.

Долгое время господствовала культовая

точка зрения

на

происхождение

скоморошества. Некоторые ученые, например

И. Беляев, А. Пономарев,

И. Барщевский, А. Морозов, считали

скоморохов своего рода волхвами.

Подобная точка зрения ошибочна, ибо

скоморохи, участвуя в обрядах,

не только не усиливали их религиозно-магический

характер, но, наоборот,

вносили мирское, светское содержание.

Столь же неверна теория

зарубежного происхождения скоморохов,

введенная

в научный обиход А. Н. Веселовским,

А. И. Кирпичниковым и их последователями.

Исходя из неправильного толкования

термина «скоморох» как якобы термина

зарубежного, они делали

тот же вывод и относительно самой

профессии, забывая при этом о самом

главном — об органической связи скоморохов

с бытом русского народа и о

своеобразии их искусства. Позднее была

предложена теория национального

происхождения

термина «скоморох». Изучение экономики,

культуры, и в частности

ремесел Древней Руси, дает исследователю

ключ к изучению истории

скоморохов.

Скоморошить,

то

есть петь, плясать, балагурить, разыгрывать

сценки, мог

всякий. Но скоморохом-умельцем становился

и назывался только тот, чье искусство

выделялось над уровнем искусства масс

своей художественностью. «Всяк спляшет,

да не как скоморох», — говорит русская

поговорка. Так постепенно

создавалась почва для того, чтобы

искусство скоморохов в дальнейшем

сделалось их профессией, ремеслом.

Феномен

скоморошества в Древней Руси неразрывно

связан и органически

вытекает из всего развития общества от

родовой общины и до современного

государственного устройства. Это

неотъемлемая часть русской культуры,

рожденная самим народом и служившая

людям, обеспечивая потребность

человека в самовыражении и совершенствовании.

Как исконно народное

явление, скоморошество представляет

нам образец естественного, ненасильственного,

неидеологизированного развития

творческой сущности народа.

Соседние файлы в папке НХК

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Русская традиционная культура, вобрав в себя тысячелетний духовно-практический опыт народа, ярко отразила его этические, религиозные, эстетические, мировоззренческие представления, менталитет, систему ценностей. Осмысление русской народной культуры в контексте ее развития и бытования в качестве полноправного самодостаточного явления национальной культуры как синкретичной художественной энциклопедии трудовой и социальной жизни народа, его быта, психологии и идеологии, актуализируется в период затянувшегося глубокого кризиса, поразившего важнейшие сферы духовной жизни современного российского общества.

В связи с этим повышенный интерес вызывает изучение такого историко-культурного феномена как русское скоморошество. Скоморошество (смеховая культура) – важный элемент русского народного фольклора, возникший в недрах народной культуры.

Примитивное, элементарное искусство скоморохов, появившееся на Руси в XI веке и достигшее расцвета в XV–XVII вв., представляло единственную соответствовавшую взглядам народа форму развлечений, заменявшую ему новейшие сценические зрелища. Скоморохи были древнейшими в России представителями народного эпоса, народной сцены. Несмотря на неоднозначное отношение к скоморохам, всю многовековую эпоху в истории древнерусской культуры вплоть до середины XVII века можно назвать эпохой скоморохов, так как именно они были яркими новаторами музыкальных, театральных, литературных и других жанров. Их искусство было обращено к народу и отличалось подлинным демократизмом.

Действия, совершаемые скоморохами подобны западноевропейским карнавалам. Скоморошество выступает своеобразным аналогом западного шутовства. Однако на русской почве оно получает свои специфические особенности, являясь неотъемлемой частью русской культурной традиции.

Начиная с середины XIX века, скоморошество как феномен русской культуры, притягивает целый ряд исследователей: культурологов, историков, философов, искусствоведов и др.

Первые попытки исследования русского скоморошества принадлежат историку И.Д. Беляеву, который затронул проблемы происхождения русских скоморохов. Ученый считал, что скоморошество могло созреть только в связи с внутренней потребностью общества. Деятельность скоморохов связывалась с языческими представлениями: с одной стороны, они были близки к колдовству, а с другой – к ритуальному веселью1. И.Д. Беляев утверждал, что деятельность скоморохов не ограничивается участием в обрядах, они «предлагали свои yслyги повсюду, где открывалась какая бы то ни было потpебность в музыке и игрищах»2. Скомоpошество имело профессиональный хаpактеp и своего рода организацию: «их можно назвать цехом музыкантов и фигляров, они составляли pод тpyпп, которые снискивали себе пропитание музыкой, песнями и плясками»3.

Исследователь скоморошества А.Н. Веселовский отмечал огромное значение скоморохов в истории русской зрелищной культуры4.

А.Н. Гальковский, рассматривая проблему происхождения скоморошества, полагал, что оно появляется врезультате внутренней потребности общества в подобном социокультурном феномене. Исследователь не исключает возможность культурной связи русскогоскоморошества с византийским и западноевропейским влиянием5.

Советский ученый А.А. Морозов считал, что смех играл важную роль при совершении языческой обрядности, вследствие этого появляются люди, специализировавшиеся в данной сфере. Скоморошество развивается на национальной основе6.

Важное значение имеет комплексный труд А.А. Белкина «Русские скоморохи», в котором привлечено большое число исторических документов, проанализирована данная проблема с разных точек зрения. Исследователь подчеркивает исконно русское происхождение скоморошества, указывает, что византийское этимология слова скоморох не возможна, поскольку этому не имеется подтверждений в научных словарях и литературных памятниках7.

Известный культуролог М. Бахтин обращает внимание на то, что смеховые формы создавали «подчеpкнyто неофициальный, внецерковный и внегосyдаpственный аспект миpа, человека и человеческих отношений; они как бы стpоили по тy стоpонy всего официального втоpой миp и втоpyю жизнь, которым все сpедневековые люди были в большей или меньшей степени пpичастны, в котоpых они в опpеделенные сpоки жили»8. Основным в творчестве скоморохов выступало ощyщение пpаздничности. «Пpазднество (всякое) – это очень важная пеpвичная фоpма человеческой кyльтypы. Ее нельзя вывести и объяснить из пpактических yсловий и целей общественного тpyда или – еще более вyльгаpная фоpма объяснения – из биологической (физиологической) потpебности в пеpиодическом отдыхе. Пpазднество всегда имело сyщественное и глyбокое смысловое, миpосозеpцательное содеpжание»9.

В современной науке проблема русского скоморошества рассматривается в работах специалиста в области русского фольклора А. М. Панченко. Скоморошество представляется собственно русским элементом, присущим смеховой культуре и сформировавшимся на ранних стадиях ее развития. Исследователь прослеживает связь между скоморошеством и церковно-православной культурой, «юродство занимает промежуточное положение между смеховым миром и миром церковной культуры. Можно сказать, что без скоморохов и шутов не было бы юродивых»10.

Русское скоморошество в разные исторические периоды своего бытия занимало различное социальное положение, разнообразно воздействуя на социокультурные процессы, вырабатывая и передавая культурные ценности и смыслы следующим поколениям.

Первый этап истории скоморошества связан с дохристианским периодом: скоморохи составляли стабильный социальный институт, который отвечал определенным религиозным потребностям языческого общества. Второй этап (конец X в. — середина XVI в.) – период негативного отношения к скоморошеству со стороны христианской церкви. Третий этап – середина XVI-конец XVII в. – ликвидация скоморошества; скоморохи уходят с исторической сцены11.

Скоморошество было тесно связано с дохристианской культовой практикой, выступало как часть ритуальной обрядности. Исследователи отмечают: «Важнейшим свойством скоморошьего творчества обычно считают его комическую природу, вероятно, для наиболее развитого периода скоморошества это, действительно, так, хотя для более отдаленного времени это вряд ли справедливо, поскольку «нижние слои» скоморошества, будучи связаны с язычеством, должны были отражать гораздо более сложный комплекс представлений»12.

Своеобразное положение скоморохов в Древней Руси было обусловлено рядом факторов:

— архаичные представления о ритуальной игре и ряжении;

-особое значение музыки и игры на музыкальных инструментах, как сближения с магическими действиями;

-традиционное (сохранившееся до начала XX в.) отношение к странствующим людям, как к «посредникам» между «своим» и «чужим» миром13.

Центральное место в древнерусской культуре принадлежало календарным обрядам и праздникам. Скоморошество играло особую роль в традиционной праздничной обрядности:

— свадебная,

-похоронная,

-календарная.

Участие скоморохов в календарных праздниках, связанных со сменой времен года, имело важное ритуальное значение, поскольку за счет веселья и осмеяния, надругательства над смертью наступала новая жизнь, начинался новый цикл. Календарный цикл «посев – жатва» и круговорот времен года связан с представлением о вечно умирающих и вечно воскресающих богах. Ярило и Купало, чучело Масленицы, которое каждый год сжигали под общий смех и шутки, подразумевали будущее их «воскрешение»14. Скоморошество как институт, задействованный в ритуалах космогонического цикла, было неотъемлемым культурным элементом.

Скоморошество – важная часть русской магической практики, обеспечивающей жизнь и процветание общества в дохристианский период.

Скоморошество, возникшее на раннем этапе развития древнерусского общества, имело связь с особой областью религиозного культа – магическим влиянием на окружающий мир, с помощью таких культурных механизмов как смех, музыка, танец. Образ скомороха, включал следующие взаимосвязанные компоненты: веселье, музыка, магия, язычество, смерть, связь с иным миром. Скоморошество приобретало сакральный онтологический смысл, делаясь обязательным элементом священнодействия, посредством такой практики как «ряжения».

В древнерусской культуре, ряженье – символ перехода в новую реальность. Академик Д.С. Лихачев пишет: «В древнерусском смехе большую роль играло выворачивание наизнанку одежды (вывороченные мехом наружу овчины), надетые задом наперед шапки. Особенную роль в смеховых переодеваниях имели рогожа, мочала, солома, береста, лыко. Это были как бы «ложные материалы» – «антиматериалы», излюбленные ряжеными и скоморохами. Все это знаменовало собой изнаночный мир, которым жил древнерусский смех»15.

Ряженье – обязательный компонент святок, а также составная часть развлечений во время масленицы, весенне-летних и осенних праздников, на свадьбах. Обряды ряженья связываются с представлениями славян о границе между двумя мирами: земным и потусторонним.

Особое значение в русской культуре имело ряженье скоморохов,участвовавших в святках. По замечанию З.И. Власовой, тенденция объединения скоморохов и бесов в один образ, характерно длядревнерусской литературы (выступления именовались как сатанинские, музыка – дьявольская), первые использовали по-своему, уподобляясь последним через остроконечные головныеуборы16. Остроконечные головные уборы, как пишет Н.И. Толстой, – это признак чертей17. Серебряные браслеты XII – XIII вв., найденные в Старой Рязани, имеют изображения скоморохов в виде чертей3. По мнению М.М. Бахтина, в народной культуре образ черта сближен с образом дурака и шута18.

В русской истории присутствует ряд трагических событий, сопровождавшихся символическим ряженьем высокопоставленных лиц скоморохами. Так, Иван Грозный, любил общество скоморохов и неоднократно сам выступал в подобной роли. По его приказу был даже убит князь М.П. Репнин-Оболенский после того как отказался участвовать в скоморошьем действе19 (Приложение 2).

Скоморошество было характерным явлением и для петровского времени. В петровскую эпоху некоторые государственныеритуалы имели форму скоморошьих игрищ с целью истреблениястарыхи установки новых социокультурных ориентиров. Примечательно, что в петровский период осмеивание бытовавших порядков возбуждалось не реакцией общества на строгую идеологию власти, а сознательным действием власти против традиционных устоев общества.

Таким образом, скоморошество в древнерусской культуре – обязательный составной элемент социокультурной практики. Скоморошество было связано с архаическими ритуалами, обрядово-ритуальной практикой, магией. Скоморохи – непосредственные участники традиционной праздничной обрядности: свадебной, похоронной, календарной.

Скоморохи активно участвовали в социокультурной жизни русского общества на протяжении семи веков. За это время произошли значительные трансформации в истории государства – из раздробленных княжеств возникает единая Московская Русь, сложилась русская нация, сформировалась национальная культура. В самой народной жизни произошли коренные трансформации в сфере обычаев и обрядов. В обществе огромное значение приобретает русская Православная церковь. Крещение Руси — важный фактор, обусловивший своеобразие развития русской культуры: под влиянием религии появляется особая система идей, верований, представлений о человеке и его месте в мире.

С возникновением христианства меняется общественное положение скоморохов, их социальный статус. Если на начальном этапе своего существования влияние скоморохов на процессы развития народной культуры было сильным, то с формированием новой религии, с появлением новой обрядности воздействие скоморохов и их роль в жизни народа ослабевает.

В XI веке появляются первые осуждения скоморохов Православной церковью. В дальнейшем гонения на скоморохов усиливаются и продолжаются долгое время, достигнув своей кульминации в конце XVI – середине XVII века. Церковь активно поддерживает государство в борьбе со скоморохами. С конца XVII столетия скоморошество как профессия и образ жизни, постепенно исчезает под давлением обстоятельств.

В «Повести временных лет» скоморохи упоминаются как инструмент нечистой силы, отводящий людей от Бога. Скоморохи связываются с языческим культом, что, по словам летописца, приводит к тяжелым социальным последствиям для всего общества, вследствие этого слушать скоморохов или смотреть на их представления является большим грехом, который влечет за собой наказание20. Таким образом, в русском сознании формируется образ скомороха как прислужника нечистой силы.

С точки зрения христианства грех и смех считались приблизительно равным злом. По замечанию Иоанна Златоуста, в Евангелии Христос никогда не смеялся, а вот Дьявол показывал свой оскал в виде сатанинского хохота21. В православии преобладающей выступала линия, полагавшая смех греховнымявлением.

Отождествление скоморохов и нечистой силы отражено в литературе Древней Руси, например, рассказ о видениях Исаакию бесов в виде играющих на бубнах и свирелях скоморохов, или повесть «О пляшущем бесе»22.

Подобное отношение к скоморохам объяснялось и тем, что часто во время свадьбы или праздников скоморохи употребляли непристойную лексику. М. Лоевская пишет: «в скоморошечьем фольклоре и их театральном действе был силен эротический мотив: они пели «песни всескверные», «сладострастные» с «вихляниями» и «кривляниями», показывая «срамные уды», и весь это «глум» и «блуд» сопровождался сквернословием и «матерной лаей», пьянством и драками»23.

Однако следует отметить, что, не смотря на церковное осуждение, скоморошество принималось в древнерусским обществом, связь этого явления с языческой обрядностью, не теряло актуальности и после принятия православия. Светские законы XV – середины XVI вв., соответствующие, с одной стороны, церковным предписаниям, а с другой, – народным обычаям, были довольно лояльными в отношении скоморохов, даже притом, что их действия расходились с общественной моралью.

Исследователь скоморошества А.А. Морозов пишет о социальном статусе скоморохов: «По своему социальному положению скоморохи ближе всего стояли к гулящим людям, которые, как известно, также были не бесправными бродягами, а вполне узаконенными «вольными людьми». К числу их относились «нетяглецы», или вышедшие из тягла черносошные крестьяне, посадские и ремесленники, оказавшиеся за пределами своего сословия и обладавшие неоспоримым правом передвигаться по стране в поисках новой оседлости или промысла, выбирая то и другое по своей воле»24.

Скоморошество с его гомерическим весельем и осмеянием, берущим начало в ритуальной практике разрушительного смеха, было несовместимо с Православием, с присущим ему пониманием спокойной радости и благостной улыбки, но, тем не менее, церковь терпимо относится к скоморошеству. Церковное учение, объявляло скоморохов слугами дьявола и не предполагало компромиссного отношения к ним, но при этом, негативное отношение церкви к скоморошеству не всегда было категоричным вплоть до патриаршества Филарета Романова, когда на скоморохов начались жесткие репрессии.

Скоморошество в своих обрядових, ритуальных формах вытесняется на периферию социального пространства. С потерей ритуальной функции древнее действо сохраняется в народном быту в играх, выполняя уже не ритуальную, а эстетическую и этикетную функции.

По утверждению А.А. Морозова, причина исчезновения скоморохов лежит в смене историческихэпох и культурных изменений:

«Обмирщение русской культуры происходило под воздействием новых тенденций и импульсов, порождённых ускоренным историческим развитием страны, что привело, в конечном счёте к петровским реформам. Скоморохам в этом процессе не было места. В XVII в., когда усилились процессы формирования нецерковной литературы, скоморохи уходили в прошлое. Скоморох не стал подходящей для этого фигурой, персонажем, личностью»25.

Главная причина исчезновения скоморошества, по мнению исследователя, состоит в несоответствии их искусства с требованиями нового времени: «Было время, когда скоморохи стояли на общем уровне русской средневековой культуры, представляли наиболее яркий момент в художественной жизни народа. Их дерзкое слово будило мысль, их весёлый смех утверждал жизнь. Но свершалось это в старых архаических формах, являвшихся как бы отражением непосредственных, в том числе культовых, переживаний древности – в частности, неиссякаемой радости жизни, нерастраченных сил и буйства человека, не отделённых ещё от природы»26.

А.А. Белкин полагает, что скоморохи, сочетавшие в прежнее время на игрищах разнообразные функции, в силу социальных перемен и необходимости каждодневного заработка разделяются к XVI–XVII вв. по узкопрофессиональному принципу и постепенно утрачивают связь с многовековой народной традицией, по существу, делаясь артистами,, так как в жизни русского общества в этот период усиливается роль светской и религиозной музыки27.

В конце XVII – начале XVIII вв. в результате петровских реформ возникает новый тип культуры – светская культура: религиозное и мирское в русской культуре становятся параллельными понятиями. При Петре I осуществляется полная трансформация социокультурных устоев, возникает новая культурная стратегия, сформировавшая новую картину мира и мироощущение, свойственное Новому времени. Петровские реформы затронули и русскую смеховою культуру, которая, как и все формы культуры, приобретает светский характер и получает профессиональное очертание.

Как пишет А.А. Морозов, «скоморох не стал подходящей фигурой, персонажем, личностью» для русского общества, находившегося под влиянием обмирщения культуры, ускоренных процессов развития страны, нецерковной литературы и т.д.28. Л.Н. Семенова отмечает, что последнимиформами отживающего скоморошества становятся такие профессии как медведчики, кукольники, ярмарочные увеселители и балаганщики29.

Однако вместе с уходом когда-то цельного феномена скоморошества, слово «скоморох» продолжало жить в народной культуре, и значение его целиком отвечало средневековому смыслу. А.А. Белкин пишет о скоморошестве после потери им прежних функций и значения в рамках русской культуры: «С прекращением упоминаний о скоморохах, с исчезновением слова «скоморох» из документов сами скоморохи все же не исчезают. Но из их деятельности уходит то, что когда-то связывало их с язычеством, что делало их незаменимыми на народных игрищах»30.

Итак, мы видим, с приходом христианской религии скоморошество осуждается как атавизм язычества, уклоняющий общество на разного рода развлечения, крайне неприемлемые с христианской позиции. Но при этом, представления о близости скоморошества с традиционной обрядностью (народная традиция, в рамках которой выступали скоморохи — неотъемлемая часть календарной обрядности и праздников), эстетическое наслаждение от творчества скоморохов и общая атмосфера веселья были важными причинами жизни данного феномена на протяжении многих веков вплоть до XVII в.

Культурные нововведения второй половины XVII в. и культурные тенденции петровской эпохи привели к распаду института скоморошества. Средневековый скоморох, попавший в новое общество, потерял свое культурное содержание. Он не смог противопоставить себя строгости и благочинию Церкви.

Особенность древнерусской смеховой культуры, главным образом, состояла в обнаружении правды, подчеркивалась ценность совести, доброты, справедливости, и в высмеивании человеческих пороков: мира богатства и сытости, знатности, стыда, греха, несправедливости, неправды.

Скоморохи являются носителями эпической традиции. Фольклорное наследие скоморохов содержит ценности свободы, опоры на собственные силы, готовность к авантюрным действиям, противопоставление своих убеждений общепринятым канонам нравственности и благопристойности.

Как известно, русское традиционное общество подчинялосьзаконам коллективногосуществования, развившимся под воздействием суровых климатических условий, определивших хозяйственную деятельность русского народа. Совместное бытие и борьба за выживание в общине определили необходимость преобладания коллективных жизненных приоритетов над личными, обусловили систему ценностей и особенность русского национального сознания. В древнерусском обществе такие постулаты как община, коллектив, совместный труд, справедливость были главными ценностями. Поэтому для русских людей авантюризм и свобода (воля) скоморохов являлись «антиценностями», поскольку разрушали привычно-естественный процесс жизни.

Идеи свободы и удали, даже если они не сочетаются с гуманностью и моралью, содержались в фольклорных песнях скоморохов. Часто песни восхваляли артистичные навыки воровства, свойственные скоморохам. Образ свободного, красивого внешне, вора-музыканта, скомороха-вора отразился в фольклорной песне «Вдоль по улице молодчик идёт»:

«Вдоль по улице молодчик идет.

Вдоль по широкой удаленький.

Как на молодце смур кафтан,

Опоясочка шелковая.

На нем шапочка бархатная,

А околышек черна соболя,

Сапожки сафьяновые,

Рукавички барановые,

За них денежки не даванные

Со прилавочка украденные.

Под полою он гусли несет,

Под другою — дуду-загуду.

Как струна-то загула, загула,

А другая выговаривала…»31.

Несмотря на явные признаки сближения скоморохов с криминальной областью, очерчивающиеся в их творчестве, необходимо отметить, что отрицательный образ скомороха, формировавшийся в основном церковными авторами, не отражает связи скоморошества с разбойничеством.