Масленичная неделя

Увеселительные катания в лошадиных санных упряжках и конные соревнования с четверга по воскресенье масленичной недели.

Съездки

Съездки (съезжие дни) — увеселительные катания на лошадиных упряжках с санями во время масленичной недели.

Катание на лошадях начиналось с четверга или пятницы сырной (масленичной) недели и достигало своего апогея к последнему ее дню. Катались на лучших, преимущественно расписных, санях. В некоторые из них, имевшие борта, для удобства сидящих ставили скамьи. Выезды запрягали одной, двумя или тройкой лошадей. К этому времени крестьяне готовились особенно тщательно. Сбрую коней украшали металлическими бляшками, разноцветными нитяными или кожаными кистями, бумажными цветами, лоскутами ткани и бахромой; на расписные дуги подвешивали колокольчики с разным звучанием, бубенцы, шелковые банты, завязывали яркие платки, прикрепляли ,,браные» вожжи. Сани застилали пестрыми коврами или меховыми полостями, свешивая большие их концы сзади для всеобщего обозрения. Гривы лошадей расчесывали или заплетали в косички, убирали лентами и различными подвесками.

Съезжие дни подчинялись определенному распорядку и происходили в деревнях и селах в заранее отведенные им дни. В это время туда и съезжались со всей округи все желающие повеселиться. Катание обычно начиналось с середины дня. Праздничные выезды с седоками медленно двигались по главной улице или вокруг деревни. В некоторых крупных селениях в съездках участвовало до 600-800 лошадей. Откатавшись в одной деревне до вечера, крестьяне назавтра перемещались в другую, а потом — в следующую. В воскресенье гуляющие отправлялись кататься на масленичную ярмарку в самое крупное село или небольшой волостной город. Там заранее готовились к такому важному событию. В начале и конце катального пути, перед центральной площадью устанавливали специальные праздничные ворота, которые, как и всю трассу, украшали хвойными ветками, лентами и разноцветными висячими фонариками, зажигавшимися с наступлением сумерек.

Катающиеся, среди которых преобладала незамужняя молодежь, обряжались в свои лучшие наряды: меховые крытые шубы и шапки, вышитые рубахи, яркие сарафаны и шали, новые валенки и пр. Женщины, несмотря на морозы, не надевали варежек, желая похвастаться кольцами на пальцах. Девушки, стремясь привлечь к себе внимание потенциальных женихов, белили и румянили лица, подворачивали полы у шуб, демонстрировали их меховые подбои. Одинокие молодые парни, как правило, ездили верхом, а не в санях. В праздничном катании принимали участие и дети всех возрастов. Грудных детей тщательно укутывали, заворачивая в толстые шали, нарядные одеяла и шубы. Девочкам повязывали красные ситцевые платки, прикрепляли им на голову бумажные цветы и блестящие перья селезней. Иногда несколько девушек или девочек объединялись и нанимали для катания красивые сани с лошадьми и возницей у какого-нибудь богатого односельчанина. За это они должны были или отработать ему услугу летом или собрать оговоренное количество овса на прокорм лошади. Такие услуги за определенную плату так же, как и заимствование праздничной одежды для поездок, если своя казалась не особенно красивой, были достаточно широко распространены в крестьянской молодежной среде. Пожилые крестьяне катались отдельно от молодежи.

Особое место среди катающихся занимали молодожены, находившиеся в браке первый год. Они обычно катались парой вместе со всей родней или только молодухи со своими сестрами, золовками и подругами. На новобрачных обращали пристальное внимание все гуляющие и старались получить с них любыми способами обычный в таком случае ,,выкуп» в виде вина, пряников, конфет, ,,орехов» — кусочков запеченных блинов. Для этого с ,,новожена» сдергивали шапку и для возвращения ее заставляли жену несколько раз его поцеловать, преграждали им дорогу, выпрягали из саней лошадь и пр.

Во время катания поведение гуляющих было свободным и раскованным, допускались определенные вольности в общении между полами. В большей степени это относилось к молодежи. В одних местностях парни катали девушек, посадив их к себе на колени, в других — девушки, катавшиеся в деревне, куда они приехали на время праздника в гости, наоборот сажали на колени парней. Иногда парню разрешалось поцеловать девушек, которых он катал после каждого проезда, иногда — только после окончания катания. В некоторых деревнях правила предписывали катать одну девушку только один круг, а потом менять компанию. Развлечения сопровождались шутками и песнями:

» Не целуй меня на улице —

Целуй меня в сенях!

Не целуй меня в сенях-

Целуй на масленку в санях!»

***

» Я о масленке катался,

Трое саней изломал,

Ворона коня замучил,

А милашку покатал. » (Иванова А.А. 1995. № 2. С. 5.)

Развлекались и шутили на гулянье не только парни и девушки, но и люди среднего возраста. Иногда на сани ставили горящую печку и какая-нибудь разбитная баба разъезжала на ней по деревне, выкрикивая прибаутки и выпекая на ходу блины. У загостившихся приезжих из другого села выпрягали из саней лошадь или подрезали ей хвост и т.д.

Во время катания некоторые упряжки выезжали из общего строя и гуляющие направлялись в гости к родственникам, жившим в том селе, где проходил праздник. После положенного в таких случаях угощения они опять возвращались в общую компанию

Наивысшей точки всеобщее веселье достигало в последний день праздника — воскресенье. Но с первым ударом вечернего церковного колокола, все устремлялись в свои деревни, так как катание после этого считалось неуместным, и следовало уже начинать просить ,,прощение» у близких и знакомых, как того требовала традиция Масленицы. Начиналось заговенье на великий пост.

Съездки в конце ХIХ- начале ХХ в. представляли собой уже просто праздничное веселое и свободное времяпрепровождение. Однако, все же порядок их проведения испытал на себе, вероятно, в более ранний период времени определенное влияние древних традиций, характерных для языческих ритуальных действий. Прикрепление на упряжь и дуги лошадей многочисленных шумящих и гремящих подвесков — колокольцев и бубенцов, лент — было скорее всего вызвано не только вполне объяснимым желанием хозяина украсить свой выезд, но и стремлением создаваемым ими шумом защитить седоков в санях от влияния враждебных человеку сил и неприятностей в будущем году. Не исключено, что значение защитительной функции крестьяне придавали и объезду масленичного поезда вокруг села или деревни.

Кроме катания на конных упряжках во многих селах Сибири и Алтая в это время получили широкое распространение различные конные соревнования. На Алтае во время них парень должен был на лошади догнать поднимавшуюся так же верхом на гору девушку. Обычай этот местные переселенцы заимствовали у казахов, на что указывает название головного убора девушки — сложенного в виде шапочки платка — ,,кичка по киргизски». ( Липинская В.А. 1996. С.179).

Устраивались также соревнования ,,бегунцов». Для этого выбирали сильных коней и до праздника кормили специальным образом, включая в их рацион даже сухое мясо. Наездниками в таких случаях выступали подростки. Всех участников обозначали специальными терминами: уверенно двигавшихся к финишу называли ,,потужными», а резко взявших со старта и затем отставших в забеге — ,,седухами». На коней заключали пари — ,,ставили заклады». Проводили бега на ,,лончаках» — одно- и двухгодовалых жеребятах.

Масленичные разъезды и конные игры не являлись забавой исключительно только сельского населения России. В крупных губернских и даже столичных городах, таких как Омск, Томск, Москва, Петербург в ХIХ веке на Масленицу часто устраивали гонки на лошадях по льду рек или катались на санных упряжках, как по замерзшим водоемам, так и просто по улицам. При этом в сани усаживалась только молодая дама, а кавалер стоял сзади на запятках. Подобное времяпрепровождение давало возможность людям завязать новые знакомства, дамам продемонстрировать наряды, молодым людям похвастаться ловкостью .

Неделю перед наступлением Великого поста в народе называют масленицей. В церковном же календаре это время названо Сырной седмицей. По православному Уставу в это время уже не разрешается вкушать мясные продукты, следует ограничиваться молочной пищей и рыбой. Для людей верующих сырная неделя, или масленица, является временем подготовки — это переход от обычной жизни к духовным подвигам. В это время уже не совершаются браки (до самой Красной горки — воскресенья после Пасхи). Мясная пища запрещается, в среду и пятницу церковная служба почти великопостная, с чтением покаянной молитвы Ефрема Сирина.

Но обычно при слове «масленица» возникают ассоциации с народными гуляньями, чучелом зимы, катанием на санях, взятием снежной крепости и битвами «стенка на стенку»… И — непременные блины! Этот «северный карнавал» является отзвуком древнего языческого праздника проводов зимы, который совершался на протяжении двух недель во время весеннего равноденствия (20 марта). В давние времена праздник олицетворял наступление весны, пробуждение природы, силу солнца. Возможно, именно поэтому на «проводах зимы» до сих пор сжигают чучело Зимы?

После принятия христианства наши предки наполнили древние обычаи новым содержанием. На масленице старались накормить блинами в первую очередь неимущих и странников, не только ходили в гости к родным и знакомым, но и мирились, прощая друг другу вольные и невольные обиды.

Масленица в народных традициях

В книге писателя и этнографа XIX в. С.В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» есть отдельная большая глава, посвященная традициям масленицы. Книга основана на материалах, записанных исследователями народной культуры и быта в деревнях и селах в конце XIX в., и является ценным научным источником по верованиям русского народа. Представляем нашему читателю в сокращенном варианте описание, как праздновали масленицу два столетия назад.

***

Устанавливая сырную неделю, с ее полускоромной пищей, православная церковь имела в виду облегчить крестьянам переход от мясоеда к Великому посту и исподволь вызвать в душе верующих то молитвенное настроение, которое заключается в самой идее поста, как телесного воздержания и напряженной духовной работы. Но эта попечительная забота церкви повсеместно на Руси осталась гласом вопиющего в пустыне, и на деле наша масленица не только попала в число «праздников», но стала синонимом самого широкого, безбрежного разгула. В эту неделю наш скромный и набожный народ как бы разгибает свою исполинскую спину и старается в вине и весельи потопить все заботы и тяготы трудовой будничной жизни. Насколько при этом бывает неудержим народный разгул, можно судить уж по одним эпитетам, которыми наделил народ масленицу. Она называется «веселой», «широкой», «пьяной», «обжорной», «разорительницей». Сверх того, ни одна неделя в году не изобилует так происшествиями полицейского характера и не дает такого значительного числа мелких процессов у мировых судей.

Празднование масленицы почти повсюду начинается с четверга, хотя работы во многих местах прекращаются уже с понедельника, так как крестьяне, озабоченные наступающим праздником обжорства, разъезжают по соседним базарам и закупают всякую снедь. По общему отзыву наших корреспондентов, закупки такого рода бывают, применительно к крестьянскому бюджету, очень велики: семья среднего достатка в 5-6 душ затрачивает от 5 до 10 руб. на водку, рыбу, постное масло, гречневую муку и всякие сладости. А если к этому прибавить еще расходы на обновки бабам и девушкам, то будет вполне понятно, почему масленица называется «разорительницей».

Впрочем, крестьяне, при всей их сдержанности и бережливости, не тяготятся этими расходами, так как на масленицу приходится принимать гостей и самим ходить в люди и, стало быть, нужно и угостить прилично, и одеться по-праздничному, чтобы соседи не засмеяли. Сверх того, масленица — любимый праздник у крестьян, когда вся православная Русь, от мала до велика, веселится до упаду, и когда широкая русская натура любит развернуться вовсю. В масленичную неделю более чем скромная физиономия русской деревни совершенно преображается. Обыкновенно тихие, безлюдные улицы полны подгулявшего, расфранченного народа: ребятишки, молодежь, старики — все высыпало из душных хат за ворота и всякий по-своему празднует широкую масленицу. Одни катаются на тормазках и салазках, или с хохотом «поздравляют блины», опрокидывая в снег пьяного мужика, другие с надсадой орут песни и, пошатываясь, плетутся вдоль деревенской улицы, третьи в новых нагольных тулупах сидят на заваленках и, вспоминая свою юность, глядят на оживленные группы, столпившиеся у качелей, и на всю горластую шумную улицу, по которой взад и вперед снуют расфранченные девушки, подгулявшие бабы, полупьяные парни и совсем пьяные мужики.

Всюду весело, оживленно, всюду жизнь бьет ключом, так что перед глазами наблюдателя в какие-нибудь пять минут промелькнет вся гамма человеческой души: смех, шутки, женские слезы, поцелуи, бурная ссора, пьяные объятия, крупная брань, драка, светлый хохот ребенка. Но все-таки в этой панораме крестьянской жизни преобладают светлые тона: и слезы, и брань, и драка тонут в веселом смехе, в залихватской песне, в бравурных мотивах гармоники и в несмолкающем перезвоне бубенцов. Так что общее впечатление получается веселое и жизнерадостное: вы видите, что вся эта многолюдная деревенская улица поет, смеется, шутит, катается на санях. Катается особенно охотно: то там, то здесь из ворот вылетают тройки богачей с расписными, увитыми лентами дугами или выбегают простенькие дровни, переполненные подвыпившими мужиками и бабами, во всю мочь горланящими песни. От этих песен изнуренные, костлявые, но разукрашенные ленточками и медными бляхами, крестьянские лошаденки дрожат всем телом и, под ударами захмелевших хозяев, мчатся во весь дух вдоль деревенской улицы, разгоняя испуганные толпы гуляющих.

Никогда не достается так крестьянским лошадям, как в дни масленицы. Обыкновенно, очень сердобольные к своей скотине, крестьяне берегут и холят лошадей больше, чем собственных ребят, но на масленицу, под пьяную руку, всякая жалость к скотине пропадает. На худых, заморенных кляченках делают десятки верст, чтобы попасть на, так называемые, «съездки», т. е. грандиозные катания, устраиваемые в каком-нибудь торговом селе. До какой степени бывают велики эти «съездки», можно судить по тому, что, например, в селе Куденском (Вологодского и уезда) лошадей на кругу бывает от 600 до 800. Еще с утра из всех окрестных деревень съезжается сюда молодежь и останавливается или у родных, или в тех домах, где есть «игровые» или знакомые девушки. А часам к трем пополудни начинается катанье. Катают, как водится, всего охотнее молодых девушек, причем девушки, если их катает кучер из чужой деревни, должны напоить его допьяна и угощать гостинцами. Много катаются и бабы (причем, из суетного желания похвастать, подвертывают сзади шубы, чтобы показать дорогой мех, и никогда не надевают перчаток, чтобы все видели, сколько у них колец). Но всех больше катаются «новожены», т. е. молодые супруги, обвенчавшиеся в предшествовавший мясоед, так как обычай налагает на них как бы обязанность выезжать в люди и отдавать визиты всем, кто пировал у них на свадьбе.

Есть предположение, что масленица в отдаленной древности была праздником, специально устраиваемым только для молодых супругов: для них пеклись блины и оладьи, для них заготовлялось пиво и вино, для них закупались сласти. И только впоследствии этот праздник молодых стал общим праздником. Не беремся судить, насколько это предположение справедливо и как велика его научная ценность, но, несомненно, что нечто подобное в старину было. По крайней мере, на эту мысль наводит существование множества масленичных обрядов и обычаев, в которых центральное место предоставляется «новоженам». Сюда, например, относятся так называемые «столбы». «Столбы» — это в своем роде выставка любви. Обычай этот принадлежит, несомненно, к числу древнейших, так как, по своей ребяческой наивности и простоте, он ярко напоминает ту далекую эпоху, когда весь уклад деревенской жизни не выходил за пределы патриархальных отношений. Состоит этот обычай в том, что молодые, нарядившись в свои лучшие костюмы (обыкновенно в те самые, в которых венчались) , встают рядами («столбами») по обеим сторонам деревенской улицы и всенародно показывают, как они любят друг друга.

— Порох на губах! — кричат им прохожие, требуя, чтобы молодые поцеловались.

Или:

— А нуте-ка, покажите, как вы любитесь?

Справедливость требует, однако, заметить, что праздничное настроение подвыпивших зрителей создает иногда для «новоженей» (и в особенности для молодой) чрезвычайно затруднительное положение: иной подкутивший гуляка отпустит столь полновесную шутку, что молодая зардеет, как маков цвет. Но неловкость положения быстро тонет в общем праздничном веселье, тем более, что и самые «столбы» продолжаются недолго: час, другой постоят и едут кататься или делать визиты, которые точно так же входят в число ритуальных обязанностей молодых. В некоторых местностях (например, в Вологодской губернии) визиты начинаются еще в мясное (последнее перед масленицей) воскресенье. В этот день тесть едет звать зятя «доедать барана». Но чаще первый визит делают молодые. Обыкновенно в среду, на масленой, молодой с женой едет в деревню к тестю «с позывом» на праздник и, после обычных угощений, возвращается уже вместе с тестем и тещей. Случается и так, что масленичные визиты молодых носят общесемейный характер: молодые с родителями жениха отправляются в дом родителей невесты и начинается угощение сватов. Молодые при этом играют роль почетных гостей: их первых сажают за стол и с них начинают обносить яствами. Пиршество обыкновенно длится чрезвычайно долго, так как масленица — праздник еды по преимуществу, и обилие блюд считается лучшим доказательством гостеприимства. После бесконечного обеда молодые обыкновенно катаются на санях вместе с бывшими подругами невесты, а сваты в это время начинают уже свою попойку, которая заканчивается только к ночи с тем, чтобы на другой день начаться снова уже в доме родителей жениха.

Кроме молодых, масленичные визиты считаются обязательными и для кумовьев. Родители новорожденных детей ходят к кумовьям «с отвязьем», т. е. приносят им пшеничный хлеб-«прощенник» (этот хлеб приготовляется специально для масленицы, он печется с изюмом и украшается вензелями). В свою очередь, кум и кума отдают визит крестнику, причем оделяют его подарками: кроме «прощенника», кум приносит чашку с ложкой, а кума ситцу на рубашку, более же богатые кумовья дарят свинью, овцу, жеребенка. Кроме «столбов» и обязательных визитов, в некоторых отдаленных углах северных губерний уцелели еще остатки весьма своеобразного масленичного обычая, в котором также фигурируют молодые и происхождение которого восходит ко временам очень отдаленной старины. Так, в Вологодской губернии крестьяне собирают с молодых дань «на меч», т. е., попросту говоря, требуют выкуп за жену, взятую из другой деревни. Уже самое название этого выкупа — «на меч» показывает, что обычай возник еще в ту эпоху, когда и мирный земледелец нуждался в оружии, чтобы защищать свой очаг и свое достояние, т. е. приблизительно в эпоху удельных князей (а может быть и ранее, потому, что сам факт уплаты выкупа и притом не родителям невесты, а ее односельчанам, позволяет заключить, что возникновение обычая относится к родовому периоду).

В нынешнее время, когда в оружии уже нет надобности, деньги, полученные с молодого, идут конечно не «на меч», а на водку (которая распивается всем миром) и на чай-сахар для баб. По свидетельству нашего корреспондента, эта своеобразная подать взыскивается или в день свадьбы, или в мясное (последнее перед масленицей) воскресение и притом взыскивается по всей строгости обычаев: ни просьбами, ни хитростью молодому от выкупа не отвертеться. Не менее оригинальный обычай сохранился и в Вятской губернии. Известен он под именем «целовника» и состоит в том, что в субботу, на масленице, подгулявшая деревенская молодежь ездит целовать молодушек, которые живут замужем первую масленицу. По установившемуся ритуалу, молодая подносит каждому из гостей ковш пива, а тот, выпив, трижды целуется с ней.

В старину одним из наиболее популярных масленичных развлечений были кулачные бои: крестьяне и горожане одинаково любили поразмять косточки в драке, и побоища сплошь и рядом принимали грандиозный характер, заканчиваясь иногда более или менее тяжелыми увечьями. Но в наше время забава эта взята под опеку полиции и заметно выводится из употребления. Однако, и теперь во Владимирской губернии и в медвежьих углах далекого севера, а также кое-где в Сибири уцелели любители кулачных развлечений. Так например, наш вытегорский корреспондент (Олонецкая губерния) сообщает, что в некоторых волостях у них и поныне устраиваются настоящие сражения, известные под невинным названием «игры в мяч». Состоит эта игра в следующем: в последний день масленицы парни и семейные мужики из нескольких окольных деревень сходятся куда-нибудь на ровное место (чаще всего на реку), разделяются на две толпы, человек в тридцать каждая, и назначают места, до которых следует гнать мяч (обыкновенно сражающиеся становятся против средины деревни, причем одна партия должна гнать мяч вниз по реке, другая вверх). Когда мяч брошен, все кидаются к нему и начинают пинать ногами, стараясь загнать в свою сторону. Но пока страсти не разгорелись, игра идет довольно спокойно: тяжелый кожаный мяч, величиною с добрый арбуз, летает взад-вперед по реке, и играющие не идут дальше легких подзатыльников и толчков. Но вот мяч неожиданно выскочил в сторону. Его подхватывает какой-нибудь удалец и, что есть духу, летит к намеченной цели: еще 20–30 саженей и ловкий парень будет победителем; его будут прославлять все окольные деревни, им будут гордиться все девушки родного села!.. Но не тут-то было.

Противная партия отлично видит опасность положения: с ревом и криком она прорывается сквозь партию врагов и со всех ног кидается за дерзким смельчаком. Через минуту удалец лежит на снегу, а мяч снова прыгает по льду под тяжелыми ударами крестьянского сапога. Случается, однако, и так, что счастливец, подхвативший мяч, отличается особенной быстротой ног и успеет перебросить мяч на свою половину. Тогда противная партия делает отчаянные усилия, чтобы вырвать мяч и пускает в ход кулаки. Начинается настоящее побоище. Около мяча образуется густая толпа из человеческих тел, слышатся глухие удары ног, раздаются звонкие оплеухи, вырывается сдавленный крик, и на снегу то там, то здесь алеют пятна брызнувшей крови. Но осатаневшие бойцы уже ничего не видят и не слышат: они все поглощены мыслью о мяче и сыплют удары и направо и налево. Постепенно, над местом побоища, подымается густой столб пара, а по разбитым лицам струится пот, смешиваясь с кровью… Такой необыкновенный азарт этого русского «лаун-тенниса» объясняется тем, что проиграть партию в мяч считается большим унижением: побежденных целый год высмеивают и дразнят, называя их «киловниками» (очень обидная и унизительная кличка, обозначающая верх презрения). Наоборот, победители пользуются общим почетом, а парень, унесший мяч, положительно становится героем дня, с которым всякая девушка считает за честь посидеть на вечорках. Некоторым объяснением азарта служит и водка, которую на пари выставляют местные богачи, угощая потом победителей.

В других губерниях, хотя и не знают игры в мяч, но кулачные бои все-таки устраивают и дерутся с не меньшим азартом. Вот что сообщает на этот счет наш корреспондент из Краснослободского уезда (Пензенской губернии). «В последний день масленицы происходит ужасный бой. На базарную площадь еще с утра собираются все крестьяне, от мала до велика. Сначала дерутся ребятишки (не моложе 10 лет), потом женихи и наконец мужики. Дерутся, большею частью, стеной и «по мордам», как выражаются крестьяне, причем после часового, упорного боя, бывает передышка». Но к вечеру драка, невзирая ни на какую погоду, разгорается с новой силой и азарт бойцов достигает наивысшего предела. Тут уже стена не наблюдается — все дерутся столпившись в одну кучу, не разбирая ни родных, ни друзей, ни знакомых. Издали эта куча барахтающихся людей очень походит на опьяненное чудовище, которое колышется, ревет, кричит и стонет от охватившей его страсти разрушения. До какой степени жарки бывают эти схватки, можно судить по тому, что многие бойцы уходят с поля битвы почти нагишом: и сорочки, и порты на них разодраны в клочья. Сообщения наших корреспондентов о кулачных боях очень немногочисленны и носят, так сказать, характер исключений. Это, разумеется, дает полное основание предположить, что и в крестьянском быту средневековые нравы постепенно отходят в область преданий и что успехи грамотности отражаются на характере народных развлечений самым благоприятным образом.

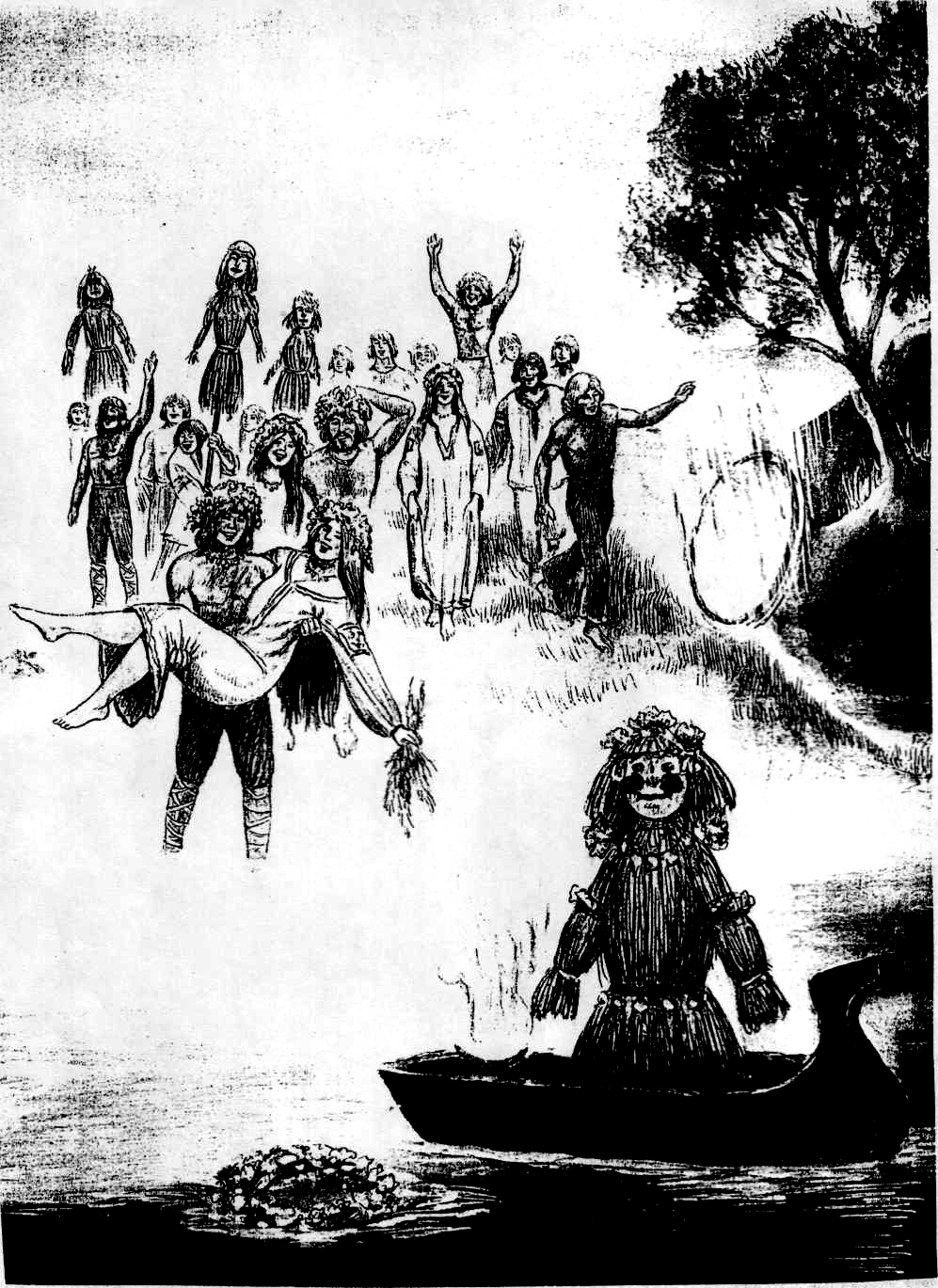

Но если кулачные бои, как обломок темной эпохи средневековья, мало-помалу исчезают с лица русской земли, то зато в полной силе сохранился другой старинный обычай, не имеющий, впрочем, ничего общего с грубой и дикой дракой — это русский карнавал. (Интересно, что средневековое латинское слово «карнавал» в буквальном переводе означает «прощай, мясо!». Получается, что западные карнавалы и русская масленица означают примерно одно и то же — последние развлечения перед постом — прим. ред.). Мы употребляем это слово, конечно, не в том смысле, какой придается ему в Италии или во Франции, хотя западноевропейский карнавал, с его заразительным, ликующим весельем, с его разряженной смеющейся толпой, оживленно парадирующей в уличных процессиях, имеется и у нас, — только, разумеется, условия нашего климата и особенности деревенского быта не позволяют этому празднику принять характер того пышного торжества, какое мы наблюдаем у народов Запада. Наш деревенский карнавал гораздо проще, беднее и первобытнее. Начинается он обыкновенно в четверг на масленой неделе. Парни и девушки делают из соломы чучело, одевают его в женский наряд, купленный в складчину и затем в одну руку вкладывают бутылку с водкой, а в другую блин. Это и есть «сударыня-масленица», героиня русского карнавала. Чучелу становят в сани, а около прикрепляют сосновую или еловую ветку, разукрашенную разноцветными лентами и платками. До пятницы «сударыня-масленица» хранится где-нибудь в сарае, а в пятницу, после завтрака, парни и девушки веселой гурьбой вывозят ее на улицу и начинают шествие. Во главе процессии следует, разумеется, «масленица», рядом с которой стоит самая красивая и нарядная девушка. Сани с масленицей влекут три парня. За этими санями тянется длинная вереница запряженных парнями же салазок, переполненных нарядными девушками. Процессия открывается песней, которую затягивает первая красавица, с передних саней; песню дружным хором подхватывают остальные девушки и парни, и весь масленичный поезд весело и шумно движется по деревенской улице. Заслышав пение, народ толпой высыпает на улицу: ребятишки, взрослые и даже пожилые крестьяне и крестьянки спешат присоединиться к шествию и сопровождают «масленицу» до самой катальной горы, где «сударыня-масленица» и открывает катание. Те самые парни, которые привезли ее на гору, садятся в сани, а прочие прикрепляют к саням салазки и целым поездом с хохотом, визгом и криком, несутся по обледенелой горе вниз. Катание обыкновенно продолжается до самого вечера, после чего «сударыня-масленица» снова водворяется в сарай. На следующий день, в субботу, «масленица» снова появляется на улице, но теперь уже в сани, вместо парней, впрягают лошадь, увешанную бубенцами, колокольчиками и украшенную разноцветными лентами. Вместе с «сударыней» опять садится девушка, но уже не одна, а с парнем, причем у парня в руках четверть водки и закуска (и то, и другое покупают в складчину). За сани же, как и прежде, привязывают салазки, на которых попарно сидят девушки и «игровые» парни. Эта процессия с пением ездит по селу, причем парни пользуются всякой остановкой, чтобы выпить и закусить. Веселье продолжается до вечера, причем в катании принимают участие не только девушки, но и женщины. Последние, по сообщению нашего орловского корреспондента, катаются вместе с «сударыней-масленицей» не столько ради удовольствия, сколько для того, чтобы «зародился длинный лен».

В воскресенье вечером «масленица» сжигается. Этот обряд обставляется со всей доступной для деревенской молодежи торжественностью. Еще загодя ребятишки, девушки и парни несут за околицу старые плетни, испорченные бочки, ненужные дровни и прочее и складывают из этих горючих материалов огромный костер. А часов в 8-9 к этому костру направляется печальная процессия, причем девушки жалобными голосами поют: «Сударыня-масленица, потянися». У костра «масленицу» ссаживают с саней и становят на снег, потом снимают с елки ленты и платки и делят их между девушками и поют масленичные песни. Когда же раздадутся слова песни: «Шли, прошли солдатушки из-за Дона, несли ружья заряжены, пускали пожар по дубраве, все елки, сосенки погорели, и сама масленица опалилась» — парни зажигают «сударыню-масленицу». Сожжение масленицы оставляет, так сказать, заключительный аккорд деревенского веселья, за которым следует уже пост, поэтому присутствующие при сожжении обыкновенно швыряют в костер все остатки масленичного обжорства, как-то: блины, яйца, лепешки и прочее, и даже зарывают в снег самый пепел масленицы, чтобы от нее и следов не осталось.

Этот последний день масленицы называется «прощеным», и крестьяне посвящают его заговенью.

Масленица в России является всенародно любимым и веселым праздником-обрядом с хороводами, песнями, играми в конце зимы. И хотя торжество имеет языческие корни, оно прочно вошло в историю славянского народа и отмечается в современном мире.

Кроме того, Масленица стала частью подготовки православных к Великому посту. Масленичная неделя еще называется Сырной или мясопустной седмицей. В эти дни нельзя есть мясо, можно — сыр и другие молочные продукты.

Какого числа наступит Масленица в 2023

Масленица не имеет определенной даты. Каждую весну она приходится на разные числа. «Перемещение» масленичной недели связано с тем, что Великий пост также ежегодно «меняет» даты.

В 2023-м Масленица наступит в понедельник 20 февраля и продлится до воскресенья 26 февраля. С понедельника 27 февраля начнется Великий пост, который продлится 48 дней и завершится праздником Светлой Пасхи 16 апреля.

Масленичная неделя — 2023 по дням и заговоры на блины

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать во вторник, не принято проводить в пятницу. По поверьям, строгое следование традициям оберегало человека весь год.

В Масленичной неделе выделяются две части: с понедельника по среду — это узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — широкая Масленица. В первую допускалось заниматься домашним хозяйством и подготовкой к праздничным посиделкам, а всю вторую нужно было полностью посвятить гуляниям, забавам, отложив дела на потом.

Понедельник — Встреча

В первый день из соломы и старых вещей мастерили чучело, сооружали горки и снежные городки, вешали качели.

Хозяюшки принимались печь блины. Тесто замешивали с самого утра, добавляя в него пару капель воды из родника или ключа.

«Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю. Блином угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите», — говорила хозяйка дома, замешивая тесто на Встречу.

Самый первый блин отдавали нищим или малоимущим на помин усопших родственников. Остальные подавали к столу, чтобы угостить пришедшую в гости родню. За едой обсуждали готовящееся празднование Масленицы и возможное предстоящее сватовство.

Блин — это солнце? Самые распространенные заблуждения о Масленице

Вторник — Заигрыши

Второй день отводился смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Поэтому блины готовили, в первую очередь, для суженого. При замешивании теста и выпекании наговаривали различные слова любви.

«Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю. Как угощение кончится, так любовь в мои двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает», — шептали девушки.

В этот день молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали себе половинку. Если все складывалось удачно, свадьбу назначали на Красную горку, сразу после Пасхи.

На Заигрыши начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины испечены — просим жаловать!»

Среда — Лакомка

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекли блины с разнообразными начинками. Заворачивая вкусную добавку, женщины обязательно делали заговор.

«Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку», — говорила прозорливая хозяюшка.

Важно, чтобы лакомство попробовали как можно больше гостей, давая взамен мелкую монетку.

Полученные деньги собирали в мешочек и прятали в укромном месте. По поверью, после этого в дом должен прийти достаток.

На Лакомку зять приходил в гости к теще. Она встречала мужа дочери стопкой блинчиков с пылу с жару.

По количеству блюд на столе судили о том, какое отношение к себе заслужил зять за прошлый год.

Чем добрее теща в этот день, тем лучше сложатся отношения у ее дочери с новой семьей.

Четверг — Разгуляй

Четвертый день является началом Широкой Масленицы. Хозяюшки пекли дрожжевые блины, предварительно заговаривая опару. Они ставили миску на пять монет и замешивали тесто.

«Блины для угощения готовлю, на монетах звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекало», — гласил заговор на прибыль.

Румяные блины «текли» рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. В центре поселения устанавливали чучело Масленицы на шесте. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно же, в захвате снежной крепости. На улицах пели скоморохи, веселились ряженые.

Отсиживаться дома в этот день нельзя. Бытовало мнение, что тех, кто не выйдет на Разгуляй, настигнут горести и неудачи. Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через масленичный костер.

Тест: Какой вы блинчик?

Пятница — Тещины вечерки

В отличие от среды, когда тещи ждали зятьев, в пятницу с ответным визитом к молодым приходили родители.

Традиционное угощение пекла дочь по рецепту, который ей достался от старшего поколения (бабушки или прабабушки). Молодые хозяйки верили, что это привлечет в дом благополучие и хорошие деньги.

«Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку, в кошель спрячу, никому не покажу», — приговаривала женщина во время готовки.

Теща также приводила с собой подруг, чтобы похвастаться зятем. А он всячески выказывал гостям уважение.

Суббота — Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в дом сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила подарки и угощала блинами на кефире.

Считалось, что чем пористей блинок, чем больше в нем дырочек, тем больше денег появится в ближайшем будущем в доме. Угощая, брали символическую монетку и клали в карман со определенными словами.

«Копейка мала соринка, да рубль бережет», — гласил заговор.

Также в субботу собравшиеся девушки и женщины гадали на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Совершалось заговенье перед Великим постом. На самом высоком холме сжигали чучело Масленицы и ходили на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Люди обязательно просили друг у друга прощения и сами старались забыть прошлые обиды. При встрече говорили: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит», чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей.

История и традиции Масленицы

История Масленицы уходит в глубину веков. Яркая, шумная, веселая и сытная Масленица объединяет в себе народные традиции русской культуры и глубокий смысл христианской веры.

Появился праздник еще на языческой Руси. Изначально это были проводы зимы и приветствие скорого прихода весны. Жизнь и достаток человека в то время зависели от сезона и погоды за окном. После тяжелой, холодной и нередко голодной зимы люди искренне радовались потеплению. Они ждали, когда скотина сможет насытиться зеленой травой, а на столе в достатке появится еда.

Проводы зимы назывались Комоедицей. Имя праздника произошло от слова «кома» — медведь. Животное считалось одной из ипостасей языческого бога Велеса. Кстати, присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям. По тогдашней традиции часть первых блинов отдавали медведям. Люди верили, что так можно задобрить Велеса и ускорить приход цветущего сезона.

Изначально на Масленицу пекли не блины, а пряники, которые подавали с киселем. Ученые высказали предположение, что самый первый масленичный блин получился именно из киселя в IX веке. Но популярность он обрел не сразу.

Главным кушаньем долгое время считался «сладкий хворост». Блины перешли в разряд символа Масленицы лишь спустя семь веков. Бытует мнение, что народ подметил сходство румяного угощения с солнцем и сделал его ключевым блюдом праздничного стола.

Кроме Велеса, древние славяне почитали Ярило — бога весеннего Солнца. В его честь пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару. Она означала смерть и рождение природы. Последний приготовленный на масленичной неделе блин выбрасывался в огонь, дабы задобрить богов.

Традиция есть молочную пищу связана с тем, что в конце марта (именно тогда раньше праздновали Масленицу), в деревнях телились коровы, на столах появлялось молоко, а вместе с ним сметана и творог. Резать скот было крайне неразумно, а осенние запасы мяса уже были давно съедены, так что молочная пища и мучные изделия были основными блюдами.

Дошедшая до современности Масленица была адаптирована Русской православной церковью во второй половине XVIII века. Она стала своеобразным компромиссом между язычниками и церковниками. Праздник поставили в определенные рамки — его разрешалось проводить строго до начала весеннего поста. Количество дней тоже сократили — с 14 до семи. Нетронутыми остались лишь забавы, так как церковь согласилась, что после тяжелой зимы и перед строгим религиозным постом стоит сытно поесть, вдоволь повеселиться.

В настоящее время Масленица утратила языческую подоплеку. Праздник сводится к поеданию сытных и сладких блинов, гуляниям и ожиданию скорого прихода тепла. А выражение «Первый блин комом» трактуется как неудачная попытка сделать или предпринять что-то.

Как правильно есть блины на Масленицу

По древним поверьям, есть масленичные блины нужно руками. Никаких вилок и ножей на столе быть не должно, чтобы не навлечь беду.

Масленица обязательно отмечается в кругу семьи и друзей, которые встречаются за щедрым праздничным столом.

Рецепт блинов для ленивых — быстро и просто

Ингредиенты:

- Мука — 250 граммов;

- Вода — один стакан;

- Растительное масло — 40 граммов;

- Соль и сахар — по вкусу.

Способ приготовления блинов

Чтобы тесто получилось без комочков, ингредиенты смешивать в определенном порядке. Сначала — все сыпучие продукты, а потом жидкие.

Воду вливать маленькими порциями и тщательно перемешивать. Иначе образуются комки, которые потом сложно размешать.

Перед выпечкой предварительно разогреть сковороду. Лайфхак — чем больше сахара в блинах, тем быстрее они жарятся.

Блины подавать к столу с вареньем, медом, маслом или сметаной. Можно заворачивать в них начинку.

Чтобы добавка не вытекла из блина, его нужно правильно завернуть. Желательно положить наполнитель не в середину, а ближе к краю. Затем, сворачивая блинчик, подвернуть его бока.

Угощение будет лучше держать форму и не развалится в тарелке, если перед подачей на стол его еще раз немного обжарить.

Можно ли православному праздновать Масленицу — 2023

По мнению духовенства, нет ничего дурного в том, чтобы поучаствовать в масленичных гуляниях или поесть блинов. Важно лишь то, как торжество воспринимает сам человек.

Сегодня Масленица — это добрая традиция, главная цель которой заключается в радости, веселье, отказе от ссор и раздоров.

Что нельзя делать на Масленицу — 2023

© РИА Новости / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Празднуя сытную и радостную масленичную неделю, важно соблюдать некоторые ограничения:

- нельзя есть мясо. Семь дней до Великого поста в древности называли мясопустной неделей. В этот период запрещено есть мясные продукты.

- нельзя грустить и унывать. По поверьям, тот, кто не хочет участвовать в масленичной кутерьме, навлечет на себя неприятности и трудности.

- нельзя жадничать и отказывать в помощи родственникам. Масленица — время проявления щедрости.

- нельзя резать блины ножом. Считается плохой приметой. Нужно аккуратно разделить блин руками.

- нельзя ругаться и сквернословить. Ничто не должно нарушить всеобщее веселье.

В последний день Масленицы надо простить всех и попросить прощения самому, чтобы начать Великий пост с чистой совестью.

ТОП-4 совета диетолога для полезных масленичных блинов

Что можно есть на Масленицу — 2023

Кроме блинов, молока и молочных продуктов, разрешается есть рыбу и морепродукты. По мнению некоторых теологов, это дозволение связано с тем, что апостолы были рыбаками.

Гадания на Масленицу — 2023

В народе полагали, что с помощью блинов можно снять порчу, очистить дом, разбогатеть и, конечно, незамужним девушкам обрести суженого. Чтобы это осуществилось, проводили масленичные гадания.

Гадание по первому блину на замужество

Если первый испеченный блинчик с легкостью перевернулся, то в этом году девушка выйдет замуж.

Если прилип к сковороде, то ближайшие три года — быть ей одной.

Если края ровные, то брак будет счастливым. Угощение получилось с рваными краями — стоит присмотреться к избраннику. Скорее всего, он вовсе не подходит девушке.

Количество крупных дырочек в блине «расскажет» про количество детей в будущем.

Если тесто на сковороде запеклось посередине, то суженый будет верным, а если сбоку, то нет.

Гадание по последнему блину на замужество

Если на столе были блинчики с разными начинками, то девушкам стоит обратить внимание, какой последний символ Масленицы им достался. Именно по начинке гадают на мужа:

- с маслом — ласковый и обходительный супруг;

- с творогом — хозяйственный, домовитый, прекрасный отец;

- с вареньем — весельчак, душа компании;

- со сметаной — нерешительный и мягкий;

- с икрой — богатый, работящий;

- без начинки — занудный и спокойный.

Гадание по блинам на благополучие

Испеченные блины помогут приоткрыть завесу тайны не только личной жизни, но и благополучия.

Если угощение получилось красивым и румяным, то год будет успешным.

Тонкий и бледный блинчик — к бедам и неприятностям.

Какие есть масленичные приметы в 2023

Пасмурное воскресенье перед масленичной неделей — к урожаю.

Если в канун Масленицы трещат морозы, лето будет теплым, без изнуряющей жары.

Плохая погода на Прощеное воскресенье — к ясной и теплой весне.

Если на Масленицу на крышах много сосулек, то год будет успешным для любых начинаний.

Масленица

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост.

Ма́сленица (рус. Масленица, Масляница, укр. Масниця, белор. Масленіца, польск. Zapusty, словацк. Fašiangy, чеш. Masopust, сил. Kozelek, морав. Voračky, Voráčí, Končiny, словен. Pustni teden, серб. Покладе, болг. Сирна седмица/Сирни заговезни, макед. Проштена недеља)— праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем.

В зависимости от региона существую различные названия Масленицы, например: Маслена, Масленая, Масленая неделя, Всемирный праздник, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица, честная, весёлая, Целовальница, Кривошейка, Кривая неделя (смол.), Боярыня Масленица, Молочная неделя.

Называния праздника различаются по разным причинам, к примеру: по причине воздержания от мяса произошло название мясопуста; от повсеместного употребления масла — масленица, которая продолжается целую неделю перед Великим постом. В святцах и церковных книгах употребляется название сырной недели. В это время не едят ничего мясного; едят рыбу, молочное, яйца и сыр.

По канонам Православной Церкви сыропустная неделя (масленица) предназначалась для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них должен был проникнуться настроением, соответствующим наступающему времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений.

В традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным радостью жизни праздником. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась».

Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи». В деревнях в ней принимали участие все жители, независимо от возраста и социального положения, за исключением больных и немощных. Неучастие в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горькой беде».

Празднества начинались встречей масленицы в воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не был широко распространен. Там, где он был известен, масленицу встречали блинами, которые раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен: Масленица годовая, Гостья наша дорогая! Она пешей к нам не ходит, Все на конях приезжает. У ней кони вороные, Слуги молодые.

Первые три дня масленой недели шла подготовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье — дни широкой масленицы. Все масленичные развлечения проходили обычно на улице. В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если было морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые люди — девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи — все высыпали на улицу, участвовали в праздничном гулянье, поздравляли друг друга, шли на ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи, удивлялись чудесам, которые показывали в балаганах — передвижных театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» — выступлениям вожака с медведем.

Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, как катание с гор, катание на санях, различные обряды чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых, военные игры, как, например, «Взятие снежного городка» и т. д.

Характерной особенностью масленицы было употребление большого количества жирной пищи, а также пьянящих напитков. Из напитков предпочитали пиво, а из пищи — сметану, творог, сыр, яйца, всевозможные мучные изделия: блины, сырники, пряженцы, хворост, лепешки. Преобладание молочной еды обусловливалось церковным запретом на употребление мяса в неделю, предшествовавшую Великому посту.

В масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, большая часть которых не имела обрядового значения, это были веселые песенки, посвященные масленице и масленичному гулянью:

Ах ты, масленка дорогая,

Дорогая, лели, дорогая.

К нам в гости приезжала,

Приезжала, лели, приезжала.

Да сыр с маслицем привозила,

Привозила, лели, привозила.

А мы масленку прокатили,

Прокатили, лели, прокатили.

На вороненком коне катались,

Мы катались, лели, катались.

Прощались с масленицей в воскресенье. В этот день в северных и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — хоронили соломенное чучело Масленицы.

Масленица — явление сложное и неоднозначное. В XIX—начале XX в. в праздновании масленицы на первый план вышли элементы развлекательного характера.

История возникновения Масленицы уходит своими корнями глубоко в древность.

Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Он восходит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны.

Обрядовые действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Однако это еще не все о значении Масленицы.

Для славян она долгое время была и встречей Нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и «разорительницей».

До Крещения Руси (введения христианства) Масленица (Комоедицы) отмечалась в течение 7 дней, предшествующих дню Весеннего Равноденствия, и 7 дней после этого дня.

Масленица — это время, когда пробуждается Природа и Солнце — дитя Коляда становится юношей Ярилой, а в организме человека происходит перенастройка гормональной системы, подготовка к весенней форме активности.

Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в противоречия с традициями русского народа (аналогично было приурочено Рождество ко дню Зимнего Солнцестояния), но сдвинула любимый народом праздник проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому Посту, и сократила срок праздника до 7 дней.

Советский фольклорист В. Я. Пропп, развивая идеи В. Маннхардта и Дж. Фрэзера, считал главной целью масленичных обрядов стимуляцию плодородия, особо актуальную в связи с грядущим началом полевых работ. Для крестьянина плодородие земли было крайне важно, поэтому он пытался на него воздействовать таким образом. Особенно важно это было весной, когда земля скоро пробудится от зимнего сна и начнёт плодоносить. Функцию стимуляции плодородия несёт и сожжение чучела Масленицы — уничтожение старого и иссякшего плодородия, смерть для будущего рождения, толчок для нового возрождения плодоносных сил.

Со стимуляцией плодородия связана третья сторона Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Поэтому крайне важным было не гневить предков и почтить их своим вниманием. Для этого в Масленице существует широкий пласт поминальной обрядности: элементы тризны (кулачные бои, скачки и т. д.), иногда — посещение кладбищ, всегда — обильные трапезы (изначально поминальные), обязательно включавшие блины, ставшие в современном массовом сознании главным атрибутом Масленицы.

Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов. В.Я. Пропп, считал, что блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя, кстати, соответствуют поминальной сущности Масленицы.

По свидетельству С. В. Максимова: «…Чрезвычайно твёрдо держится обычай прощаться с покойниками… Обычай ходить на кладбище в последний день масленицы поддерживается главным образом бабами. В четвертом часу пополудни они кучками в 10–12 человек идут с блинами к покойникам и стараются ничего не говорить по дороге. На кладбище каждая отыскивает родную могилку, становится на колени и бьёт по три поклона, причём со слезами на глазах шепчет: «Прости меня (имя рек), забудь всё, что я тебе нагрубила и навредила». Помолившись, бабы кладут на могилку блины (а иногда ставят и водку) и отправляются домой также молча, как и пришли».

Патриарх Адриан хотел уничтожить этот «бесовский праздник», но не успел, однако сократил время его на 8 дней.

Проходили века, менялась жизнь, с принятием христианства появились новые церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ничто не смогло заставить россиян отказаться от любимого праздника – хлебосольного и разгульно-веселого.

Кстати, одно время царь Алексей Михайлович самыми строгими мерами старался утихомирить своих разудалых подданных. Воеводы рассылали по градам и весям царские указы, то запрещая частное винокурение, то требуя, чтобы россияне в азартные игры не играли, кулачных боев не проводили. Но ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край весельем.

В 1722 году по случаю заключения мира со Швецией Петр I в присутствии иностранных послов открыл праздник Масленицы красивым зрелищем. Сам в парадном мундире ехал по сугробам на «корабле», запряженном шестнадцатью лошадьми. Далее на санях двигались другие корабли. Палили пушки.

А вот в 1724 году в Петербурге Масленица не удалась. Петр намеревался и в новой столице устроить забавное санное шествие, но всю праздничную неделю мела метель и был жестокий мороз. Несколько дней участники процессии в костюмах и масках съезжались к месту сбора, но, окоченев по дороге, отправлялись отогреваться к кому-нибудь в гости. Увы, стихия победила, забава не удалась.

Екатерина II по случаю своей коронации, подражая Петру I, устроила в Москве на масленой неделе грандиозное маскарадное шествие под названием «Торжествующая Минерва». Три дня ездила по городу маскарадная процессия, которая, по замыслу императрицы, должна была представить различные общественные пороки – мздоимство, казнокрадство, чиновничью волокиту и другие, уничтожаемые благотворным правлением мудрой Екатерины.

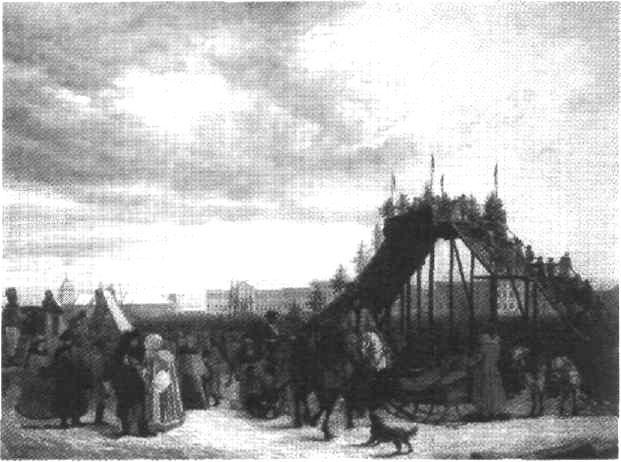

Со временем «катальная потеха» в городах совершенствовалась. На льду реки или на площадях стали возводить деревянные горки с нарядными павильонами. Горки украшали разноцветными флагами, еловыми и сосновыми ветками, даже деревянными скульптурами. В Петербурге в начале XIX века славились горы купца Подозникова. Они строились на Неве против Сената и достигали 26 метров в высоту.

Кстати, катание с городских гор в то время было платным и стоило копейку. Возле ледяных гор разворачивалась бойкая торговля горячим сбитнем, чаем из дымящихся самоваров, сладостями, орехами, пирогами и блинами. Публику в больших шатрах-балаганах веселили скоморохи и любимый народный герой Петрушка.

В деревнях, где балаганов отродясь не бывало, жители сами становились действующими лицами необычной баталии – взятия снежного городка. Собравшись, они дружно возводили из снега крепость с затейливыми башнями и воротами. Чаще всего ставили ее на льду реки и посередине прорубали полынью. Затем участники игрища делились на две партии. Конные удальцы осаждали крепость, а ее защитники отбивались снежками, размахивали хворостинами и метлами, пугая лошадей. Победителя, ворвавшегося первым в ворота, ожидало испытание: его заставляли искупаться в ледяной проруби.

Но самым любимым и красивым масленичным обрядом было катание на санях. Выезжали все, у кого был конь, и по улицам наперегонки неслись разномастные упряжки: богачи щеголяли холеными рысаками и расписными санками, крытыми ковром, а вслед скакали крестьянские лошадки, вычищенные до блеска, украшенные цветными ленточками.

Конечно, главным угощением на Масленице были блины. Они пеклись и поедались в несметных количествах.

«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце … Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей». Так писал о блинах известный русский писатель А.И. Куприн.

Блины – национальное русское кушанье. На Руси испокон веков пекли блины: пшеничные, ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные, пшённые… В народной кухне очень популярны блины с припеками: луком, мясом, рыбой, грибами, яйцами. К блинам подают масло, икру, малосольную рыбу, рубленую сельдь, варенье, творог, сметану.

Празднование Масленицы по дням:

Последнее воскресенье перед масленицей носило название «мясного воскресенья». В воскресенье говорили: «Нынче 12 раз шти (щи) хлебают, 12 раз мясо едят». В вологодских деревнях ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и приглашали в гости на масленицу. В это воскресенье тесть звал зятя «доедать барана». «Заговляюсь на сыр да на масло», — говорили в вечер перед масляной.

Понедельник Первый день назывался Чистая масленица — широкая боярыня. В понедельник Масленицу и Масленика, сделанных из соломы и одетых в соответствующие их полу платья — женское и мужское, возили на санях по всей округе, а потом с песнями и плясками усаживали на самом высоком месте. Изначально «встреча» проходила так, как в последствии только в песнях пелось — «уливая горки маслом», «усыпая сыром». Причина столь торжественной встречи заключается в том, что эта пара — божественные жених и невеста. До нас древний ритуал дошел в сильно урезанном виде. Его подсократили на одну единицу — мужскую, оставив только Масленицу. С течением времени имя ее было утеряно и восстановилось только благодаря долгим исследованиям всевозможных языковых и этнических тонкостей. Прообразом Масленицы была не кто иная, как Снегурочка во всех своих видах и со всеми качествами — забирающее и дающее жизнь божество, по мифам язычников. Рядом с ней был Масленк, прообразом которого был бог — громовик из тех же ритуалов и мифов. В некоторых местах к встрече Масленицы готовились ещё с субботы предыдущей (Пёстрой) недели. В Калужской губернии, начиная печь заранее блины, хозяйка посылала ребятишек лет 8-10 «встречать Масленицу»: давала блин, с которым они скакали верхом на ухвате или кочерге по огороду и кричал: «Прощай, зима сопливая! Приходи, лето красное! Соху, борону — И пахать пойду!» С субботы начинали праздновать «малую Масленку» и кое-где во Владимирской губернии. Детвора бегала по деревне и собирала старые лапти, потом встречали возвращающихся с покупками из города или с базара и спрашивали: «Везёшь ли Масленицу?» Если отвечали: «Нет» — то били лаптями. В Белоруссии и в некоторых местах России в субботу перед Масленицей отмечали Родительский день, первый в этом году. В этот день поминали умерших родителей. Для них специально пекли блины — и первый блин клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, а также раздавали блины детворе, нищим и монашкам с просьбой помянуть такого-то. Утром и вечером, садясь за стол, обязательно приглашали умерших в доме родственников разделить семейную трапезу, состоящую из говядины, варёной свинины, жареной баранины. «Со стола не сбирають»: остатки вечерней трапезы оставляют на столе до утра вместе с посудой и ложками, прикрыв всё это концами скатерти (д. Щепихино, Калужского района).

Вторник — заигрыш

На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него устраивались хороводы, разгульное веселье, потом молодежь каталась с гор и на качелях, а те, что постарше, веселились за столом. Во главе с Петрушкой и масленичным дедом проходили представления. На улицах попадались большие группы ряженых, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты.

Среда — лакомка

В этот день нужно есть столько, сколько приемлет твоя душа, отсюда и поговорка «Не житье, а масленица». Повсюду проводились ярмарки, шли народные гулянья. Среда открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каждой семье накрывали столы со всевозможными угощениями. В этот день зять приходил «к тёще на блины».

Четверг — перелом

Название само говорит за себя: катание на санях по улицам, кулачные бои, всевозможные обряды. Одним из любимых забав было поджигание тележных колес, и прогонять вдоль по улицам, спускам, склонам оврагов подожженной тележки. По улице возили мужика-балагура на специально смастеренных санях с таким же горящим колесом, а за ним следом шел гуляющий народ с песнями и прибаутками. Обязательным атрибутом Масленицы являлся медведь — живой, закованный в цепи, или ряженый человек. Нередкой забавой русских людей была борьба с медведем. Дети, также наряженные животными, ходили по дворам и калядовали, собирая себе угощение на праздничный вечер.

Пятница — Тещины вечорки

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. Сами же молодожены в этот день выезжали нарядные в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе. Теперь уже зять приглашал к себе в гости тёщу и угощал ее блинами.

Суббота — золовкины посиделки

Этот день считался всегда семейным. В Золовкины посиделки — новобрачная невестка должна была одаривать золовок подарками. В этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных. Приглашали всю семью и кормили их блинами и поили чаем.

Воскресенье — целовальник, прощённое воскресенье

Последний день самый веселый и разгульной, несмотря на то, что его называли «Прощенный день». Люди ходили от двора к двору, просили друг у друга прощения. Если в течение года русские чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись в «прощенное воскресенье», они непременно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них говорил: «Прости меня, пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя простит». Все угощали и угощались, веселились и дрались, тут же мирились и опять дрались.

В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, изображая тем самым злых духов. Народ, размахивая палками и выкрикивая всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась соломенная Масленица. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали над полями в знак будущего урожая. Для детей выпекали из теста «жаворонков» и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взбиралась на крыши домов и сараев, зазывая теплую и раннюю весну.

Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим постом. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Начинают совершать великопостные службы.

На следующей неделе иногда проводились «тужилки по Масленице». Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчины обычно «полоскали зубы», т.е. в изобилии пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо рта остатки скоромного; в некоторых местах для «вытряхивания блинов» устраивали кулачные бои и т.п.

В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Пословица «Не все коту Масленица» произошла оттого, что после Масленицы наступает пост, а с ним вместе строго воздержная жизнь.

С первого дня поста многие не пьют даже воды, пока не отслушают заутрени. Первые три дня ничего не варят: едят одно сухое, соленые огурцы, грибы, квашеную капусту, хрен да редьку и пр. С четверга варят из овощей кушанье без постного масла.

Увеселительные процедуры

Катание с гор — зимнее развлечение детей и холостой молодежи. Катание молодежи с ледяных гор было одним из главных развлечений масленичной недели. «На горах катаемся, блинами объедаемся» — пелось в старинной масленичной песне. Для катаний заливали водой естественные горы или специально сколоченные из дерева. Ледяной скат переходил в длинную ледяную дорожку, зачастую спускавшуюся к реке или озеру. Катальные горки старались украсить: рядом с ними ставили елки, развешивали фонарики и т. д. Ближе к вечеру около горки собиралась вся деревенская молодежь. Для катания использовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки — круглые расплющенные корзины, заледеневшие снизу, катульки — широкие выдолбленные доски, корежки — деревянные корыта, напоминавшие долбленые лодки, короткие скамейки, перевернутые вверх ножками. Дети садились на санки по нескольку человек. Парни, желая показать девушкам свою удаль и молодечество, скатывались с самых высоких гор: садились в верткую корежку и лавировали по крутым склонам, управляя ею, как лодкой, с помощью специальной короткой палки, или, взяв на руки визжавшую девушку, спускались, стоя на ногах. Однако чаще всего катались парами на санках: девушка садилась к парню на колени, а потом должна была поблагодарить его за катание поцелуем. Если девушка не соблюдала этого правила, молодежь «замораживала» санки, то есть не разрешала встать с них до тех пор, пока парень и девушка не поцелуются.

По обычаю в катании с гор должны были принимать участие и молодожены. Они садились на санки и съезжали с горы под крики: «Солите рыжиков, солите рыжиков» (то есть целуйтесь при всех). Катание с гор не запрещалось и женатым людям, существовало даже такое поверье, что замужняя женщина, катавшаяся в масленицу с горы, получит хороший урожай льна.

Катание на санях — зимнее развлечение, характерное для святок, масленицы, престольных праздников. Особенно яркими были катания на масленицу. Они назывались «съездки», так как в них принимали участие жители всех окрестных деревень. К праздничному катанию тщательно готовились: лошадей мыли, расчесывали им хвосты и гривы; столь же внимательно относились к упряжи; приводили в порядок сани.

Молодежь обычно каталась с утра, молодожены могли выезжать в любое время по своему желанию, а семейные пары, особенно «большаки, кондовые и богатые крестьяне», — ближе к вечеру.

Парни и девушки выезжали на катание с шумом и весельем: лошади мчались вперед, звенели бубенцы, развевались полотенца, привязанные к задку саней, играла гармошка, звучали песни. Молодоженам полагалось ехать степенно, с достоинством, кланяться всем встречным жителям, останавливаться по первому их требованию, чтобы принять поздравления и пожелания.

Особо чтили и поздравляли молодых людей, вступивших в брак в прошлом году. Их катали на санях по всей деревне, но за плохое и скудное угощенье могли скинуть лицом в снег.

У людей католической веры, а также в некоторых украинских деревнях существует обычай наказывать каким-либо образом людей, не вступивших в брак. Считается, что они идут против закона Божия. На Масленицу холостякам к ногам привязывали особую колодку и заставляли ходить с такой меткой весь день.

Парадный выезд богатой семьи оформлялся довольно торжественно. Хозяин неспешно подводил к воротам дома запряженных лошадей, хозяйка тщательно укладывала в сани подушки в нарядных наволочках, меховую или войлочную полость, красиво привязывала к дуге ленты, полушалки. Затем нарядно одетая семья садилась в сани. Переднее сиденье предназначалось хозяину с сыном, заднее — хозяйке с дочерьми. Старики выходили на крыльцо посмотреть парадный выезд, маленькие дети с криками бежали за санями.

Все приехавшие на место съездок катались обычно часов пять-шесть, прерываясь на короткое застолье в домах родственников и давая отдых лошадям.

Катавшиеся соблюдали установленные правила: одни сани должны были следовать за другими по центральной улице деревни или вкруговую, не обгоняя и не превышая скорости. Парни катали гуляющих по улице девушек, вежливо приглашая их в сани: «Прошу прокатиться!» Правила приличия обязывали парня катать одну и ту же девушку не более трех-четырех кругов, а затем пригласить другую. Девушки в знак благодарности привязывали к дуге его лошади небольшие полушалки. Молодожены, для которых катание на масленицу было обязательным, останавливались по просьбам односельчан, чтобы «посолить рыжики», то есть поцеловаться при всем честном народе.

Своей кульминации катание достигало днем в Прощёное воскресенье, когда собиралось особенно много санных упряжек, а скорость их катания резко увеличивалась. Лихие парни, стараясь показать перед девушками свою удаль, управляли бегущими лошадьми стоя, прыгали в сани на ходу, играли на гармошках, свистели и кричали. Воскресное катание полагалось завершать мгновенно, сразу же после первого удара колокола, звавшего к вечерне. Этот момент особенно большое удовольствие доставлял молодежи, которая стремглав неслась из села на санных упряжках, обгонявших друг друга.

Кулачные бои устраивались зимой в период святок на масленицу и иногда в Семик. При этом предпочтение отдавалось масленице, разгульный характер которой давал возможность мужской части деревни показать перед всеми свою удаль и молодечество. Команды составлялись по признаку социальной или территориальной общности участников. Друг с другом могли биться две деревни, жители противоположных концов одного большого села, «монастырские» крестьяне с помещичьими и т. д.

Кулачные бои готовились заранее: команды сообща выбирали место для битвы, договаривались о правилах игры и количестве участников, выбирали атаманов. Кроме того, была необходима моральная и физическая подготовка бойцов. Мужики и парни парились в банях, старались больше есть мяса и хлеба, которые, по поверью, придавали силу и смелость. Некоторые участники прибегали к различного рода магическим приемам для увеличения бойцовской храбрости и мощи. Так, например, в одном из русских старинных лечебников содержится следующий совет: «Убей змею черную саблей или ножом, да вынь из нее язык, да вверти в тафту зелену и в черную, да положи в сапог в левый, а обуй на том же месте. Идя прочь, назад не оглядывайся, а кто спросит, где ты был, ты с ним ничего не говори».

Обеспечить победу в кулачном бою старались и с помощью заговора, полученного от колдуна: «Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из ворот в вороты, в чистое поле, на восток, в восточную сторону, к Окиян-морю, и на том святом Окияне-море стоит стар мастер муж, и у того святого Окияна-моря сырой дуб крековастый, и рубит тот мастер муж своим булатным топором сырой дуб, и как с того сырого дуба щепа летит, так же бы и от меня валился на сыру землю борец, добрый молодец, по всякий день и по всякий час. Аминь! Аминь! Аминь! И тем моим словам ключ в море, замок на небе, отныне и до века».

Кулачные бои в России могли проходить не только на кулаках, но и на палках, при этом чаще выбиралась борьба на кулаках. Бойцам полагалось специальное обмундирование: толстые, подшитые куделью шапки и меховые рукавицы, которые смягчали удар.

Бой на кулаках мог проводиться в двух вариантах: «стенка на стенку» и «сцеплялка-свалка». При битве «стенка на стенку» бойцы, выстроившись в один ряд, должны были удержать его под давлением «стенки» противника. Это был бой, в котором использовались различного рода тактические военные приемы. Бойцы держали фронт, шли клином — «свиньей», меняли бойцов первого, второго, третьего ряда, отступали в засаду и т. п. Бой кончался прорывом «стенки» противника и бегством врагов. Принято считать, что этот тип кулачного боя оформился не ранее XVIII в.

При битве «сцеплялка-свалка» каждый выбирал себе противника по силе и не отступал до полной победы, после чего «сцеплялся» в битву с другим.

Русский кулачный бой, в отличие от драки, шел с соблюдением определенных правил, к которым относились следующие: «не бить лежачего», «не биться по-увечному», «мазку не бить», то есть в случае появления у противника крови заканчивать с ним бой. Нельзя было наносить удары сзади, с тыла, а биться только лицом к лицу. Важным моментом кулачного боя было и то, что его участники всегда принадлежали к одной возрастной группе. Битву начинали обычно подростки, их сменяли на поле парни, а затем вступали в бой молодые женатые мужчины — «сильные бойцы». Такой порядок поддерживал равенство сторон. Бой начинался с прохода главных бойцов, то есть парней и мужиков, в окружении подростков по деревенской улице к выбранному месту боя. На поле парни становились двумя «стенками» -командами друг против друга, демонстрируя свои силы перед противником, слегка задирая его, принимая воинственные позы, подбадривая себя соответствующими выкриками. В это время на середине поля подростки устраивали «сцеплялку-свалку», готовясь к будущим боям. Затем раздавался клич атамана, за ним общий рев, свист, крик: «Даешь боя», и начинался бой. Наиболее сильные бойцы включались в битву уже в самом конце. Наблюдавшие за кулачным боем старики обсуждали действия молодых, давали советы тем, кто еще не вступил в бой. Завершался бой бегством противника с поля и общей веселой попойкой участвовавших в нем парней и мужиков.

Кулачные бои сопровождали русские празднества на протяжении многих веков. Подробное описание битв «добрых молодцов кулашных бойцов» дали иностранцы, побывавшие в Московии в XVI—XVII вв. Кулачные бои воспитывали у мужчин выносливость, способность выдерживать удары, стойкость, ловкость и мужество. Участие в них считалось делом чести каждого парня и молодого мужчины. Подвиги бойцов восхвалялись на мужских пирушках, передавались из уст в уста, нашли свое отражение в удалых песнях, былинах: Да съехались оны с копьями — Только копья-ты в кольцах попригнулисе. Да съехались богатыри палками — Только палки по щербням отвернулисе. Соскочили они со добрых коней, Да схватились оны на рукопашный бой.

Народные гуляния

Игра «Заря»

Дети, играющие в игру встают в круг, руки при этом держат за спиной, а одному из играющих которого зовут «заря» нужно ходить сзади с лентой и говорить: Заря — зарница, Красная девица, По полю ходила, Ключи обронила, Ключи золотые, Ленты голубые, Кольца обвитые — За водой пошла! При произнесении последних слов водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих. Тот, кому он положил ленту быстро берет ее, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Нужно занять свободное место, а тот, кто останется без места, и становится «зарей». Игра при таких правилах повторяется вновь и вновь. Бегущие кони в коем случае не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются до тех пор, пока водящий выбирает, кому же положить ленту на плечо.

Игра «Почта»

Игра начинается с переклички водящего с игроками: — Динь, динь, динь! — Кто там? — Почта! — Откуда? — Из города … — А что в городе делают? Водящий в ходе игры может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают. Все играющие в игру должны непременно делать то, что сказал водящий. А тот, кто плохо выполняет задание, отдает фант водящему и игра заканчивается в тот момент, как только водящий наберет 5 фантов. Участники, чьи фанты находятся у водящего, должны их выкупить для чего водящий придумывает для них интересные задания которые они должны выполнить. Дети читают стихи, рассказывают смешные истории, а также вспоминают загадки, могут имитировать движения животных. Затем снова выбирают нового водящего, и игра вновь повторяется.

Игра «Подари платочек симпатии»

На площадке для игры устанавливаются воротца с наклонной перекладиной. На ней на тонких нитках и на разной высоте подвешены цветные носовые платочки. Участникам соревнований нужно разбежаться, подпрыгнуть и сорвать один из платочков. Завладев платочком нужно назвать имя девочки и подарить ей свой сорванный платочек.

Игра «Петушки»

На площадке для игры чертят, круг в кот ром стоят двое играющих. Каждый из играющих встает на одну ногу, а другую в это же время сгибает в колене и поддерживает за пятку одной рукой. Задача участников игры заключается в том, чтобы вытолкнуть противника из круга, причем, не используя при этом руки и стоя в это время на одной ноге.

Игра «Малечена-калечина»

Играющие в игру выбирают водящего. Каждый участник берет в руки небольшую палочку. Все произносят следующие слова: Малечена — калечина, Сколько часов Осталось до вечера, До зимнего? После последних слов ставят палочку на ладонь или любой палец руки. После этого ведущий считает: «Раз, два, три, … десять». Выигрывает в игр тот, кто дольше всех продержал предмет. Ведущий в игре может давать различные задания. Например, играющие, одновременно удерживая палку, должны по указанию ведущего ходить, приседать, поворачиваться вправо, влево или вокруг себя и прочее.

Поговорки про масленицу

Блин не клин, брюха не расколет.

Без блина не масляна.

На горках покататься, в блинах поваляться.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.

Первый блин за упокой (на масленой).

Первая оттепель — вздохнули родители.

Сыр, сметану, масло вкуша́й, все беды — щедростью души избывай.

Без масла каша не вкусна.

«Прошли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься» (воронеж.).

Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.

Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.

Блин не клин, брюха не расколет.

Без блина не масляна.

На горках покататься, в блинах поваляться.

Сваталась Маланья на масленице, думала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала, что масленица только ставит молодых на показ.

Перепелиные косточки, бумажное тельце, сахарные уста (о масленице).

О масленой — неделю пируешь, семь опохмеляешься.

Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы.

Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.

Масленица — семикова племянница.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

Звал, позывал честный Семик широкую Масленицу к себе погулять.

Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.

Масленица-блинница — скоморошья радельница.

Отдадим почтенье на сырной в воскресенье (то есть напроказим, перерядимся и пр.).

Широка река Маслена: затопила и Великий пост.

Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

Боится Маслена горькой редьки да пареной репы.

Прольёт Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ве́дом, за Прохором следом.

«Не женився єси, то колодку носи!» (укр.)

Зять на двор — пирог на стол.

«Зять на парох — тёща за яйца» (воронеж.)

У тёщи про зятя и ступа доит (то есть доится).

Придёт зять, где сметанки взять?

Масляная калядуха пализала яйцы, сыр и каравайцы. (белорус.)

«Масьлены чэтвэр — самэ сьвато» (полесье).

«Для молока, для коровэй» (полесье).

«Масны тыждэнь — все коровье: масло, яйца, молоко, сыр» (полесье).

«Ўлас — на масьляном тыжни, у чэцьвер» (полесье).

«Масляная — белый сыр, чаму не жанывся, сукин сын» (полесье).

Ненастье в воскресенье перед масляной — к урожаю грибов.

Какой день масляны красный, в такой сей пшеницу. (Ярославская губ.)

Не все коту Масленица, будет и Великий Пост.

Яко середу на масленую, на жидовские заговенья Воробейко яичко украл, на высокую полечку поклал.

А слепые-то подглядывали, а глухие то подслухивали, А безногие побегли догонять, а безрукие побегли отбирать.

Маслена, маслена белая нога, а хто не оженится, чирия губа.

Маслена, маслена белый сыр, а кто не оженится — сукин сын».

Колядская песня:

Уж как шли ребята колядовщики,

Виноград, красно зелёная моя!

Колядовщики, все фабричники,

Мы искали двора господина своего,

Господинов двор на семи верстах,

На семи верстах, осьми столбах.

Посреди двора, посреди широка,

Стоят три терема,

Три терема златоверхие.

В первом терему красно солнушко,