Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

В мире немало примеров ярких и незабываемых праздников, но есть и такие праздники, которые уступают первым по каким-то параметрам. В связи с этим можно предположить, что существуют такие характеристики, которые делают праздник праздником. Среди таковых можно отметить: сопровождение праздника положительными эмоциями; разделяемые обществом ценности; символика и др., а также и сакральное составляющее, которое дает основу вышеперечисленным свойствам.

В истории России известно достаточно примеров смены идеологических ориентиров. Изменение политической системы требует и изменения праздничного календаря. «Всякая новая власть учреждала собственные праздники, вытесняя праздники прежней системы. […] Праздник должен был служить новому общественному порядку, решая идеологические задачи новой власти» [1, С. 21]. Но одного лишь провозглашения даты и «повестки» новых праздников не достаточно. Поэтому возникает необходимость в грамотной разработке и укоренении новых праздников, что на сегодняшний день осуществляется некорректно, то есть без учета важных, сущностных характеристик праздника.

В современной России также есть примеры новых праздников, требующие внимания в деле трансляции и укоренения определенных норм и ценностей, например, День семьи, любви и верности, День народного единства. Данные различных соцопросов демонстрируют наличие со стороны граждан непонимания смысла какого-то праздника, отсутствие потребности в данном празднике и т.д. В связи с этим становится актуальной проблема выработки основополагающих элементов праздника, необходимых для его полноценного функционирования. Поэтому целью данной статьи является выявление таких элементов.

Праздник обладает мощным составляющим – сакральным. Теме сакрального в празднике посвящено довольно мало трудов, поэтому данное направление представляет широкое поле для исследования.

Сакральное в празднике обеспечивает, во-первых, коммуникацию: передаются традиции, история, что служит связующим звеном поколений. Во-вторых, сакральное закрепляет и транслирует ценности общества, придавая определенным явлениям значимость, выстраивая их иерархию. В-третьих, сакральное представляет нам модели для подражания, которые выражаются в мифе и ритуалах.

В содержании сакрального М. Элиаде выделяет три элемента: культ, миф и ритуал. Культ – объект почитания, то, в честь чего устраивается праздник. В мифе закреплены ценности, он опоэтизирует объект почитания, таким образом показывая его значимость, дает нам понять для чего и почему мы что-то празднуем. Стоит обратить внимание, что миф – это «наиболее яркая и самая подлинная действительность […] в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического […] это совершенно необходимая категория мысли и жизни» [2, С. 9-10]. Миф может быть представлен в виде исторического пересказа отмечаемого события с акцентами на важных его моментах. Ритуалы – это некие символические действия, которые выражают связь субъекта (тот, кто празднует) с системой ценностей общества, частью которого является этот субъект. Ритуалы закрепляют и транслируют ценности, обозначают символическими действиями важность празднуемого события. У каждого праздника должны быть свои ритуалы, поскольку отмечаются разные события, и ритуалы должны соответствовать объекту почитания. Важным моментом является соответствие друг другу культа, мифа и ритуала.

Таким образом, перечисленные функции сакрального в празднике, а также его элементов в отдельности, демонстрирует необходимость наличия данного составляющего в празднике, которое требует грамотной и внимательной проработки при проектировании праздничного мероприятия. Соблюдение соответствия между объектом почитания и формой почитания, что в действительности не всегда имеется, позволит празднику, кроме выполнения своих основных социально значимых функций, быть также эффективным инструментом формирования национальной и городской идентичности граждан, что сегодня является актуальным направлением в исследовании формирования благоприятной городской среды, позволяющей решить проблемы межгородской миграции, туристических потоков и др.

Литература:

1. Аниконова, Т.Г. Праздничный календарь в формировании ценностных установок общества // Наука. Искусство. Культура. 2015. №2 (6). [Электронный ресурс] / Т.Г. Аниконова. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/prazdnichnyy-kalendar-v-formirovanii-tsennostnyh-ustanovok-obschestva

2. Лосев, А.Ф. Миф-Число-Сущность / Сост. А.А. Тахо-Годи; Общ. Ред. А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. – М., 1994.

СУ СРАЗДНИК И САКРАЛЬНОЕ: РЕТРОСПЕКТИВА

УДК 394.2

DOI: 10.24411/1997-0803-2019-10404 В. В. Кибалко2, С. Н. Борисов1

‘Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2Белгородский государственный институт искусств и культуры

Работа направлена на выявление причин оскудения содержательной основы современного праздника. Для их выяснения авторы обращаются к наиболее сакрализованной эпохе -архаике. В статье характеризуются понятия «праздник» и «сакральное», рассматривается связь сакрального и празднеств через призму древнего общества. Выявляются отличительные черты архаичного праздника, его закономерности и особенности, главной из которых является мифологическая основа. Авторы, обращаясь к исследованиям Р. Кайуа и М. Элиаде, рассматривают как сам феномен архаического праздника, так и феномен сакрального в нём, затрагивая такие константы праздника, как время и пространство. Проведённая работа помогает осмыслить, какие именно факторы повлияли на тотальное снижение ценной содержательной основы праздника современной эпохи.

Ключевые слова: праздник, сакральное, миф, время, пространство, эксцесс, архаика.

Vasilisa V. Kibalko2, Sergey N. Borisov1

‘Belgorod State National Research University, The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Pobedy st., 80, 308010, Belgorod, Belgorod Region, Russian Federation

2Belgorod State Institute of Arts and Culture, Koroleva str., 7, 308033, Belgorod, Belgorod region, Russian Federation

FEAST AND SACRED: RETROSPECTIVE

‘КИБАЛКО ВАСИЛИСА ВЛАДИМИРОВНА — аспирантка кафедры философии, культурологии, науковедения Белгородского государственного института искусств и культуры, сотрудник Белгородского государственного национального исследовательского университета

KIBALKO VASILISA VLADIMIROVNA — graduate student of the Department of Philosophy, Cultural Studies, Science of Science, the Belgorod State ¡institute of Arts and Culture, employee of the Belgorod State National Research University

2БОРИСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — доктор философских наук, профессор, директор Института общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского государственного национального исследовательского университета, профессор кафедры философии, культурологии, науковедения Белгородского государственного института искусств и культуры BORISOV SERGEY NIKOLAEVICH — Ph.D (Philosophy), Professor, the Head of the Institute of Social Sciences and Mass Communications, the Belgorod State National Research University, Professor of the Department of Philosophy, Cultural Studies, Science of Science, the Belgorod State Iinstitute of Arts and Culture

e-mail: fiokla-07@mail.ru © Кибалко В. В., Борисов С. Н., 2019

Main meaning of this article is aimed at identifying the causes of impoverishment of the content basis of the modern holiday. The authors apply to the most sacred era — the archaic to understand the reasons of decrease festive sense. In that work is given definition the concepts of «holiday» and «sacred», being considered the connection between the sacred and festivities through the prism of ancient society. Article is detect the distinctive features of the archaic holiday, its laws and particular qualities, the main of which is the mythological basis. The authors, referring to the research of R. Caillois and M. Eliade, consider both the phenomenon of the archaic holiday and the phenomenon of the sacred in it, affecting such holiday constants as time and space. The work carried out helps to comprehend exactly which factors are influenced to the total decrease of the semantic basis of the feast of the modern era.

Keywords: feast, sacred, myth, time, space, excess, archaic

Для цитирования: Кибалко В. В., Борисов С. Н. Праздник и сакральное: ретроспектива // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 5 (91). С. 35-41. DOI: 10.24411/1997-0803-2019-1054

С каждым годом смысловая ценность современных празднеств стремительно снижается, праздник становится «пустым», несмотря на свою многомерность и обилие функций, деформируется и искажается. С целью выявления причин стремительной деградации содержательной стороны праздника в текущий период авторы статьи проведут исследование в той части времени, где праздник был вместилищем особого, сакрального смысла, — в древности.

Праздник — вневременное явление, присущее любой культуре, продолжающее выступать в качестве одной из наиболее важных сторон жизни общества, регулирующих его адекватную жизнедеятельность. В архаичные времена он выступал не только в качестве необходимого отдыха после трудовых работ, но прежде всего — как особое магическое действо, которое имело влияние на будущее народа; как портал в другой — потусторонний — мир.

Религиозные воззрения архаичного общества, в основе которых лежат мифы, фетишизм, тотемизм и анимизм, составляли также и основу празднеств древности. Праздник прошлого неразрывно связан с мифом (особой формой сознания древнего человека, сопряжённой со знанием о мире) — часто в его пределах воссоздавалась мифо-

логическая первоситуация [1, с. 6]. В. Топоров придерживался мнения, что «для архаичного мифопоэтического сознания всё, что есть сейчас, — результат развёртывания первоначального прецедента, экспликация исходной ситуации в новые условия «оплотня-ющегося» космологического бытия» [9, с. 11]. Другими словами, в данной концепции ми-фособытия представляют собой проигрывание одной и той же ситуации миротво-рения, а герои являются вариантами бога-творца. Результатом этого становится то, что миф обрастает «плотной, наглядной и тотальной сетью отождествлений с правилами переходов (трансформаций) от одного события к другому, от одного героя к другому» [9, с. 11], а сознание древнего человека «затачивается» под перманентную необходимость решения совпадений микро- и макрокосма, мира и человека, а также сопряжённых с этими тождествами проблем.

По мнению К. Хюбнера, «одним из, пожалуй, типичнейших для мифа жизненных проявлений выступает праздник. И наши сегодняшние праздники и торжества, имеющие, за редкими исключениями, религиозное происхождение, обладают равным образом и мифическими корнями, поскольку восходят к языческим обрядам наших предков» [10, с. 171]. В. Агарков придерживал-

ся точки зрения, согласно которой именно миф является осью, объединяющей все элементы праздника и придающей ему такие особенности, как магическая связь с ушедшими поколениями [2], расширение и изменение реальности, сакральный смысл. Базируясь на мифе и религиозных воззрениях, праздник, справляющийся в мифологическом пространстве, проигрывает мифологемы, возвращая их к жизни путём прямых параллелей, и в то же время возрождает реальный мир. Если придерживаться мифоо-севой позиции, то можно прийти к выводу, что отсутствие мифологической основы в празднике рождает беспорядочность и приводит к обеднению культуры, мифологическое же ядро делает праздник особым — сакральным — действом.

Понятие «сакральное» в трактовке А. Забияко представляет собой «важнейшую мировоззренческую категорию, выделяющую области бытия и состояния сущего, воспринимаемые сознанием как принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно ценные» [4]. Д. Пивоваров называет сакральным «всё то, что относится к культу, поклонению особо ценным идеалам» [8, с. 757]. Сакральным является всё входящее в категорию освящённого, святого, заветного. Оно выступает противоположностью светского, профан-ного, мирского [8, с. 757]. Таким образом, как мы видим, понятие «сакральное» тесно сопряжено с чем-то иррациональным и религиозно-мистическим.

Жизнь древнего человека была условно поделена на две области: профаническую и подлинно ценную. К первой относилось всё связанное с бытом и ежедневной рутиной, а ко второй — всё то, что было важно для высших сил, то, что было сакрализовано. Важно отметить, что именно сакральное отвечало за правила организации пространства

и времени — двух важнейших компонентов праздника. М. Элиаде считал, что пространство и время древнего человека неравномерно и пунктирно: «Есть периоды Священного Времени. Это время праздников. С другой стороны, есть мирское время, обычная временная протяжённость, в которой разворачиваются действия, лишённые религиозной значимости» [11, с. 283]. Среди характеристик времени праздника — его особая повторяемость: праздничное время способно неизменно воспроизводиться веками, так как это время создано высшими силами во время их деяний и именно они транслируются праздником. Древний праздник возникал в месте пересечения объективной реальности с реальностью мифической, в этом особом «место-времени» («хронотопе», по М. Бахтину [3]) наступал момент проигрывания мифа. «Праздник — это не церемония «в память» о каком-либо мифическом (следовательно, и религиозном) событии, а его восстановление в настоящем» [11, с. 289].

Празднику отводилась ключевая роль в жизни архаичного коллектива, так как именно он являлся материальным отображением религиозных воззрений, воплощением мифологии, вмещал в себя священнодействия, объединял коллектив, сплачивая его, показывал подлинную картину жизни с ценностными ориентациями, актуальными проблемами; решал насущные, первоочередные проблемы общества, в какой бы плоскости они ни лежали — реальной или мифологической. В праздниках и их обрядо-во-ритуальных комплексах оживала «мифологическая память о прошлом, происходила наглядная актуализация мифических сюжетов, их применение к настоящему» [6, с. 231].

Говоря о празднествах древности, можно отметить, что они представляют собой уникальный культурный сплав, основанный на мифе, событийности, глубокой ре-

лигиозности,аграрном календаре, обрядо-во-ритуальном комплексе и тому подобном. В результате этого смешения праздник представлял собой некое заклинание, главной функцией которого было обеспечение жизнедеятельности общества; и именно поэтому праздник древности неотделим от своего сакрального ядра.

Р. Кайуа, исследуя феномен сакрального, не единожды возвращается к празднику и утверждает, что последний «предстаёт как актуализация первых времён мироздания, время изначальной эры великого творения, когда все вещи, живые существа, социальные институты сложились в своей традиционной и окончательной форме» [5, с. 223]. Философ настаивает на том, что праздник является ярчайшим противопоставлением будням: тихую и спокойную рутину сменяет мощный яркий поток экзальтации, усиливаемый религиозностью, нуминозностью (опыт осязания присутствия некой сверхсилы), эксцессами. Для того чтобы праздник действительно стал «дверью в другой мир», стадия предпраздничных приготовлений предполагает не только бытовую подготовку ритуальной пищи, специального места и прочего, но и жёсткий пост -кроме традиционных пищевых и физиологических воздержаний, вводятся дополнительные ограничения и запреты, касающиеся поведения. Однако временные лишения необходимы для того, чтобы сделать праздник на самом деле невероятным, потусторонним действом: строгие, проводимые по всем правилам торжественные обряды, по-свящённые божественному, и многозначительные ритуальные действа перемежаются с неистовой радостью, дикими игрищами и неумеренностью во всём. Архаический праздник создавал особые эксцентричные условия, исполненные ритуальной хаоти-зацией, искажениями и смехом, в проти-

вовес которым и одномоментно с которыми он наполнял созидающей энергией, а через ритуальные таинства порождал высокие духовные чувства. Только в празднике дозволены абсолютные крайности: отменяются законы обычной жизни, разрешены и одобряемы брань, разрушения, воровство и побоища [3], которые в данном случае являются проявлением охранительной магии, строящейся на принципе: «Если это сделаем мы, то этого не сделают высшие силы», а на первый план выходит заразительная эмоциональность, групповое объединение. Участники архаического праздника стараются съесть и выпить как можно больше, исполняют специальные ритуалы, танцы, жертвоприношения — всё это призвано сыграть роль повышения качества сельскохозяйственной деятельности (богатый урожай, плодородная почва, увеличение числа приплода). Главными лицами на празднествах становятся в основном служители культов и ряженые, являющиеся воплощениями божеств или прародителей. Разгул и эксцессы, в случае праздников, призваны обеспечить обновление жизни и её новую мощь. «В обществах, где праздники не рассеяны по всему циклу трудовой жизни, а сгруппированы в настоящий сезон праздников, ещё лучше видно, насколько эта пора фактически образует собой период преобладания сакрального» [5, с. 220], отмечает Р. Кайуа и резюмирует, что праздник представляет собой особое время — время обновления и восполнения сил для жизни, наступающее в самый разгар кризиса сезона и необходимое для продуктивной работы в новом цикле.

С течением времени и развитием множества факторов, таких как государственность, ремесленничество, расслоение общества и других, жизнь становится всё упоря-доченнее, а праздник — всё мельче: возмож-

ность длительного нарушения привычного уклада жизни грозит экономическими потерями, воззрения изживают себя, хаос перестаёт быть уместным, празднества становятся локальней и уже не охватывают всё окружающее пространство, а обилие общественных забот не позволяет уделять сакральному столько внимания, сколько было отведено в прошлом. Жизнь общества меняется: индивидуализируется — человек максимально пытается отгородиться от всего, что его окружает; рационализируется -люди стараются абстрагироваться от того, что им не совсем понятно, забывают о своём мифологическом прошлом. Результатом этого становится постепенная фрагментация сакрального, которая в конечном счёте, при разделении духовных и светских институтов, начинает вырождаться. «Утрата сакральности характеризует весь опыт нерелигиозного человека в современных обществах. Вследствие этого современный человек ощущает все более серьёзные затруднения в понимании масштабов бытия и ценностей религиозного человека первобытных обществ» [11, с. 256], — отмечает М. Элиаде. На смену празднику приходят отпуска, которые заменяют праздник только в функции отдыха от работы, в основном же они несут, скорее, радикально противоположные архаичному празднику настроения -разъединяют общество, расслабляют его, замедляют, помещают в обстановку инертности и пустоты.

Стоит, однако, отметить и то, что, наряду с деструктивными процессами, в современной культуре всё же существуют глубоко осмысленные обрядово-ритуаль-ные наполнения празднеств, как пришедшие из древности и обретшие новый смысл, так и новые. Сейчас можно наблюдать дальнейшее усиление интереса к православию, что способствует прогрессивному подъёму

праздников религиозной направленности, которые, в свою очередь, являются важной частью современной праздничной культуры и одновременно ярчайшими представителями сакрально наполненных празднеств. Необходимо отметить, что религиозные праздники отмечаются не только верующими, но и теми, кто не верит в божественные силы. Особо это применимо к христианству

— рождественские и пасхальные праздники справляются на государственном уровне более чем в пятидесяти странах мира, и многие участники так называемой светской части этих празднеств не являются верующими, а просто находят обрядовую и внешнюю их составляющую привлекательной и интересной. Этому во многом способствует и массовая культура, делающая эти празднества своеобразным брендом.

На территории России проживали и проживают народности, имеющие разнообразные вероисповедания. Христианская вера, ислам, иудаизм, буддизм и многие другие религии существуют в Российской Федерации бок о бок, каждая из них имеет свои праздники и обрядово-ритуаль-ный комплекс. Наиболее распространённые праздники в современном российском обществе — православные, среди них наиболее известны Рождество, Крещение и Пасха. Они же являются наиболее популярными

— святочный комплекс, пасхальные переходящие праздники (праздники, не имеющие фиксированной даты), а также соблюдение расписания масленичной недели (Масленица — народный праздник, который успешно вписался в христианский календарь, став логичным предшествием Великого Поста) переживают период возрождения старых традиций и появления новых. В республиках с тюркоязычным населением, в некоторых северных и кавказских регионах доминируют праздники ислама.

Религиозные празднества в России не просто популярны, они зачастую выступают как истинно народные, а иногда и как государственные. Имея богатую историю, они продолжают развиваться, пробуждая у народа интерес к культуре и вере. Именно они продолжают являться своеобразным оплотом традиций — в них сохранились смыслы, обряды и ритуалы, тексты песен (молитв, заговоров и тому подобного), модели поведения и многое другое. На примере Белгородского государственного национального исследовательского университета можно проследить, как христианские традиции, возрождаясь, активно входят в жизнь социума: новые здания и объекты, а также реконструированные помещения обязательно освящаются; крупные празднества (в том числе светские — День знаний, День рождения университета, День российского студенчества и другие) сопровождаются богослужениями; в традиционном праздничном шествии, открывающем учебный год, присутствуют представители духовенства; «Студенческая пасха» отмечается очень масштабно и охватывает все вузы области, справляется святочный комплекс. Также на постоянной основе вуз тесно сотрудничает с Марфо-Мариинским сестри-чеством милосердия и Белгородской православной духовной семинарией, регулярно проводятся тематические просветительские мероприятия.

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что главным фактором, повлиявшим на десакрализацию праздника, является трансформация мифологической основы и её измельчание. Причины этого феномена сопряжены с такими категориями, как государство, расслое-

ние общества, экономика, развитие культуры развлечений и другие.

Снижение сакральности праздничной культуры современности говорит об измельчании творческого и духовного начал, серьёзных изменениях в ориентирах общества и его моральном облике, накоплении деструктивной энергии, которая не имеет контролируемого выхода (пожалуй, единственной адекватной альтернативой праздничному беспределу могут послужить только игры). Вместе с тем, однако, сохраняются и сакрально наполненные праздники — в основном религиозные, главными примерами которых являются христианские празднества.

Праздник представляет собой концентрированную культуру, является отражением истории. Вместе с тем праздник постоянно обновляется и трансформируется, помогает не только усваивать традиции, но и выстраивать картину мира. «Полноценное знание и понимание праздника невозможно без изучения его истоков» [7, с. 28-29], — потому люди, ратующие за возрождение культуры (углубление ценностного содержания и знание своего прошлого), вместилищем которой и являлся праздник, должны заострить своё внимание на изучении этого явления, веками формировавшего современность: обряды и ритуалы, песни и танцы, пословицы, поговорки, заклички, загадки и многое другое, что взросло и сохранилось доныне именно благодаря празднествам. Человек до сих пор продолжает нуждаться в празднике, ощущая его недостаток не только в качестве атрибута веселья, но и в особом состоянии междумирья, которое помогает прикоснуться к той таинственной силе, которую он несёт.

Примечания

1. Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. Ереван : АН АрмССР, 1983. 232 с.

2. Агарков В. И. Миф, ритуал, праздник: взаимосвязь традиций // Культура народов Причерноморья.

2001. №21. С. 185-190.

3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва:

Эксмо, 2015. 640 с.

4. Забияко А. П. Сакральное // Большой толковый словарь по культурологии [Электронный ресурс]

/ под ред. Б. И. Кононенко. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/ slovar-209-1.htm#zag-1059

5. Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. Москва : ОГИ, 2003. 296 с.

6. Мелетинский Е. Поэтика мифа. Москва : Азбука-Аттикус, 2017. 254 с.

7. Орлов О. Л. Российский праздник как историко-культурный феномен : автореферат дис на соиск.

учён. степени доктора культурологии : 24.00.01 / Орлов Олег Леонидович. Санкт-Петербург, 2004.

8. Пивоваров Д. Сакральное // Современный философский словарь / под ред. В. Е. Кемерова. Москва :

Панпринт, 1998. С. 757.

9. Топоров В. Н. О ритуале // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках.

Москва : Наука, 1988. С. -61.

10. Хюбнер К. Истина мифа. Москва : Республика, 1996. 448 с.

11. ЭлиадеМ. Миф о вечно возвращении. Москва : Ладомир, 2000. 414 с.

References

1. Abramyan L. A. Pervobytnyy prazdnik i mifologija [Primeval holiday and mythology]. Erevan, Published

by AN ArmSSR, 1983. 232 p. (In Russian)

2. Agarkov V. I. Mif, ritual, prazdnik: vzaimosvyaz’ traditsiy [Myth, ritual, holiday: the relationship of

traditions]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya [Culture of the peoples of the Black Sea]. 2001, no 21, pp. 185-190. (In Russian)

3. Bakhtin M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa [Rabelais and His

World]. Moscow, Publishing House «Eksmo», 2015. 640 p. (In Russian)

4. Zabiyako A. P. Sakral’noe [Sacral]. In: Kononenko B. I., ed. Bol’shoy tolkovyy slovar’po kul’turologii [Large

Explanatory Dictionary of Cultural Studies. Available at: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-209-1.htm#zag-1059 (In Russian)

5. Kayua R. Mif i chelovek [Caillois Roger]. Chelovek i sakral’noe [Man and the Sacred]. Moscow, United

Humanitarian Publishers, 2003. 296p. (In Russian)

6. Meletinsky E. Poetika mifa [Poetics of myth]. Moscow, Publishing house «ABC-Atticus», 2017. 254 p.

(In Russian)

7. Orlov O. L. Rossiyskiy prazdnik kak istoriko-kul’turnyy fenomen. Avtoreferat diss. dok. kul’tur. [Russian

holiday as a historical and cultural phenomenon. Synopsis Doc. Cultural Studies diss.]. St. Petersburg, 2004. Pp. 28-29. (In Russian)

8. Pivovarov D. Sakral’noe [Sacred]. In: Kemerova V. E., ed. Sovremennyy filosofskiy slovar’]. Moscow,

Publishing house Panprint», 1998. 1064p. (In Russian)

9. Toporov V. N. O rituale [About the ritual]. Arhaicheskiy ritual vfol’klornyh i ranneliteraturnyh pamjatnikah

[Arkhaicheskiy ritual v fol’klornykh i ranneliteraturnykh pamyatnikakh]. Archaic ritual in folklore and early literary monuments. Moscow, Akademizdatcenter «Nauka» RAS, 1988. Pp. 7-61. (In Russian)

10. Hubner K. Istina mifa [Truth of myth]. Moscow, Publishing house «Respublika», 1996. 448 p. (In Russian)

11. Eliade M. [Eliade Mircea] Mif o vechnom vozvrashchenii [The myth of eternal return]. Moscow, Publishing

house «Ladomir», 2000. 414 p. (In Russian)

*

Из этой статьи вы узнаете:

-

Праздники Колеса Года

-

Праздник Имболк — день начала весны

-

Праздник Остара — день весеннего равноденствия

-

Праздник Лита — день летнего солнцестояния

-

Лугнасад — праздник урожая и осени

-

Мабон — день осеннего равноденствия

-

Самайн — праздник кельтского нового года

-

Йоль — день зимнего солнцестояния

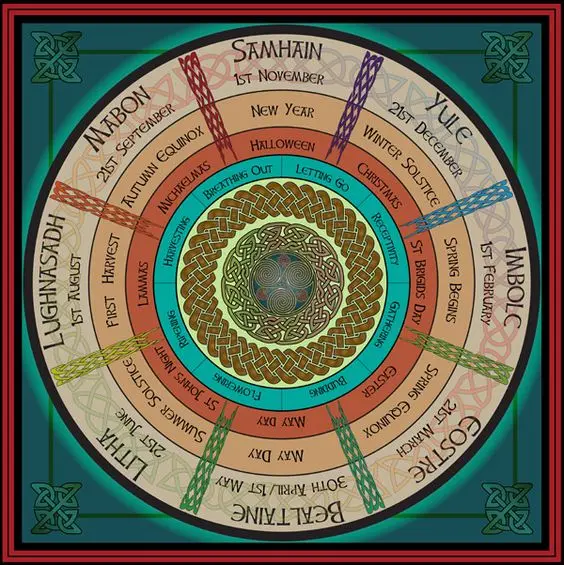

Колесо Года — это магический календарь современного язычества. Он отражает смену сезонов, а собственно праздники Колеса Года являются важными точками переходов, днями особого напряжения энергий.

Издавна мудрые люди обращали внимание на связь времен года и человеческой жизни. Таким образом, сложились традиции отмечания праздников Колеса Года — точек перехода из сезона в сезон. В основе современного магического календаря, который можно назвать универсальным по той причине, что именно он более всего распространен и применяется колдунами, ведьмами и язычниками на всех континентах, лежат кельтские праздники Колеса Года. Всего их восемь. Четыре связаны с астрономическими событиями — это равноденствия и солнцестояния, остальные четыре являются Праздниками Огня (Костров).

Колесо года у Викки также включает в себя Лунные эсбаты — полнолуния, но мы в этой статье остановимся именно на «общепринятом» колдовском календаре, поскольку он связан с движением звезд и планет, с длиной дня и ночи.

Ниже вы найдете информацию про Колесо Года, о ритуалах и традициях, о том, как отмечаются праздники годового цикла у современных язычников.

Праздники Колеса Года

Имболк (Imbolc) — 1-2 февраля

Остара (Ostara) — весеннее равноденствие, 21-22 марта

Белтайн (Bealtaine) — ночь с 30 апреля на 1 мая

Лита (Litha) — летнее солнцестояние, 21-22 июня

Ламмас/Лугнасад (Lughnasadh) — 1-2 августа

Мабон (Mabon) — осеннее равноденствие, 21-22 сентября

Самайн (Samhain) — ночь с 31 октября на 1 ноября

Йоль (Yule) — зимнее солнцестояние, 21-22 декабря

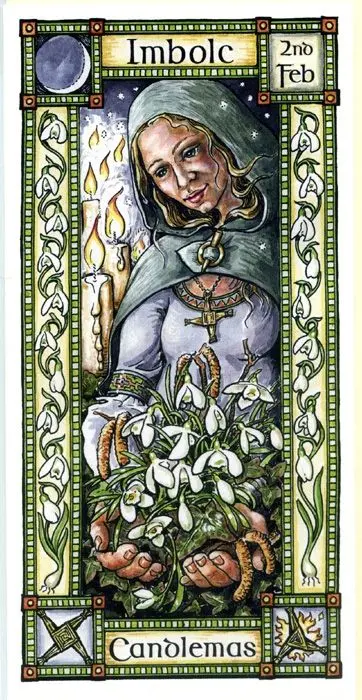

Праздник Имболк — день начала весны

1-2 февраля. Несмотря на то, что Имболк приходится на начало февраля, «волчьего месяца», именно он является праздником порога, перехода от Темного Времени года к новому времени пробуждения природы от зимнего сна. Традиция Викки говорит, что богиня оправилась от родов и кормит грудью маленького бога — и само название праздника, Imbolc, восходит, очевидно, к староирландскому mblek («молоко»). У славян соответствующий праздник назывался Громницы, т.к. в некоторых регионах в феврале уже случались грозы. В последнюю субботу перед Громницей хозяева отливали особую свечу, «громничку», зажигали ее в праздник и после, в грозы, чтобы защитить дом и хозяйство от ударов молний.

Имболк — время очищения. В прежние времена на Имболк вычищали дом и все хозяйственные помещения, мылись сами и окатывали водой скот, чистили домашний очаг и двор. В этот день все было посвящено богине Бригитте, покровительнице дома и семьи, ремесел, домашних животных и всего, что дает человеку силы и средства для жизни.

Цвета Имболка: белый, кремовый, красный, желтый, розовый.

Ритуалы на Имболк: очищение дома, благословение новых инструментов, в том числе колдовских, сотворение талисманов.

ВСЁ ДЛЯ ИМБОЛКА

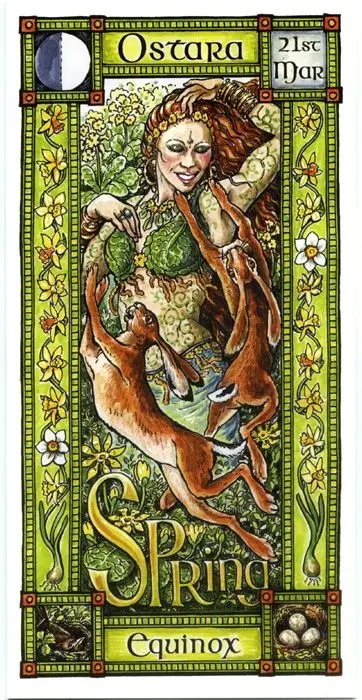

Праздник Остара — день весеннего равноденствия

21-22 марта. Остара отмечается уже как праздник весны, вступившей в свои права. Это день середины весны, момент равновесия — день равен по длительности ночи, и после Остары день будет удлиняться. Название «Остара» связывают с именем европейской языческой богини рассвета и плодородия Эостры. Судя по всему, европейское название христианской Пасха, Easter, также происходит от ее имени.

День весеннего равноденствия и традиции его празднования плотно связаны с весной, с пробуждением земли от зимнего сна, с «отворением земли» и началом сельскохозяйственных работ. Интересно, что животным Остары является заяц, и поныне это животное является одним из символов Пасхи.

Цвета Остары: белый, красный, зеленый.

Ритуалы на Остару: призывание удачи, ритуалы на привлечение денег.

АТРИБУТЫ ОСТАРЫ

Белтейн — праздник начала лета

С 30 апреля на 1 мая.Бельтейн — это праздник начала лета. История его происхождения теряется во мгле времен, но известно, что в древности он становился началом пастбищного сезона, лето полностью вступает в свои права, и Темная половина года наконец заканчивается. Виккане в это время славят Зеленого человека, бога леса — полную сил ипостась бога, оставившего странствия и присоединяющегося к богине. Это волшебное время, когда граница между мирами тонка и зыбка.

Если позволяет погода, праздновать Бельтайн лучше всего в лесу — в царстве Бога.

Основные символы Бельтайна — костер и майский шест.

Цвета Бельтайна: зеленый, красный, золотой, белый.

Ритуалы на Бельтайн: привлечение любви, все ритуалы плодородия, сексуальная магия.

ТОВАРЫ ДЛЯ БЕЛТАЙНА

Эксперты магазина «Ведьмино Счастье» рекомендуют:

Праздник Лита — день летнего солнцестояния

21-22 июня. Лита — праздник солнечный и теплый. Кельтское колесо года определяло Литу, как день середины лета. В том или ином виде, летнее солнцестояние нашло отражение в культурах всех народов, населяющих землю. Шаманы и колдуны всех народностей осознавали важность этого дня.

В викканской традиции Лита — день бракосочетания бога и богини. Также, как и на Бельтейн, зажигаются костры, и в целом огню, как проявлению солярной энергии, придается большое значение.

Цвета Литы: зеленый, оранжевый, красный, золотой, голубой, белый, желтый.

Ритуалы на Литу: магическое очищение, ритуалы любовной магии, исцеление, денежная магия.

ВСЁ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ЛИТЫ

Лугнасад — праздник урожая и осени

1-2 августа. Лугнасад, или Ламмас — первый праздник урожая, время начала его сбора. Колесо времен года кельтов определяло этот день, как момент конца лета и начало осени. Название «Лугнасад» берет начало у имени бога Луга, покровителя земледелия и ремесел, прекрасный бог творцов всех мастей — от поэта до кузнеца.

Это время радостных пиршеств, время благодарности земле за ее дары. В этот день хорошо печь хлеб и делать расклады на остаток года. Вместе с тем, это и поминальный праздник — то, что нужно, люди берут от земли, остальное же возвращается в ее чрево.

Цвета Лугнасада: все оттенки осени — оранжевый, рыжий, золотой, красный, коричневый, темно-зеленый, темно-синий.

Ритуалы на Лугнасад: создание и посвящение колдовских инструментов, очищение и избавление от отжившего.

МАГИЯ ЛАММАСА

Мабон — день осеннего равноденствия

21-22 сентября. В середине осени, ровно через полгода после Остары, отмечается Мабон. Это момент, когда день равен ночи, точка равновесия. Уже на следующий день светлое время суток станет короче, и мир сделает шаг навстречу Темному Времени. Природа готовится к зиме, и люди вместе с ней. Богиня нисходит в Нижний Мир, и бог остается бродить по земле в одиночестве, чтобы присоединиться в богине, когда наступит Самайн.

Мабон также является праздником второго урожая, подведения итогов, пожинания плодов прошедших дней.

Цвета Мабона: цвета поздней осени — темно-красный, золотой, коричневый, оранжевый, голубой и синий, темно-зеленый.

Ритуалы на Мабон: ритуалы поминовения, освобождения от изжившего и вредного, подведение итогов, формирование желаний и планов на будущее.

ГОТОВИМСЯ К МАБОНУ

Самайн — праздник кельтского нового года

С 31 октября на 1 ноября. Самайн — один из самых главных праздников Колеса Года, и, пожалуй, самый знаменитый. Он известен людям всего мира, как Хеллоуин, и многие ведьмы с радостью отмечают его, не забывая и об истинно колдовской стороне этого праздника. У кельтов он знаменовал окончание сбора урожая и окончание сельскохозяйственных работ.

Самайн тесно связан с почитанием умерших предков и темой угасания, смерти. Дни Самайна еще называют Временем Безвременья. Именно в эти дни граница между мирами истончается максимально, и духи приходят в мир живых.

Цвета Самайна: красный, рыжий, коричневыый, черный, оранжевый, темно-красный и все оттенки пламени.

Ритуалы на Самайн: магия очищения, защита, избавления от негатива, гадание.

ВСТЕЧАЕМ САМАЙН

Эксперты магазина «Ведьмино Счастье» рекомендуют:

Йоль — день зимнего солнцестояния

21-22 декабря. Самая длинная ночь в году. В это время Солнце астрономически наиболее удалено от зенита. Несмотря на то, что это самая длинная и темная ночь, праздник этот радостный и полный надежд. После Йоля день начинает прибавляться, становиться длинней, темнота отступает, чтобы дать дорогу свету. Богиня дает жизнь богу и новому времени.

Этот праздник хорошо отмечать в кругу семьи, при свете свечей или камина, с любимыми людьми.

Цвета Йоля: красный, золотой и зеленый.

Ритуалы на Йоль: привлечение успеха и удачи, благополучия, семейного счастья.

ПОДАРКИ К ЙОЛЮ

«М. М. Бахтин сказал, что праздник является «первичной формой человеческой культуры». Цивилизационное значение праздника состоит в том, что через праздник определяется объединяющая социум система ценностей. Праздник является универсальной и важнейшей чертой цивилизации.

Как отмечали ещё Э. Дюркгейм и М. Элиаде, праздник — это период непосредственного контакта сакральной и мирской сторон существования человека, которые практически не соприкасаются в повседневной жизни. Календарная природа праздника согласует ритмы жизни человека и ритмы вселенной, помогает сделать выбор в пользу порядка, смысла, жизни и против хаоса и смерти («утверждение жизни» по Х. Коксу).

Я. Г. Шемякин классифицирует праздники, отмечая наличие в них двух компонент: ритуально-партисипативную (социальную) и ритуально-смеховую (игровую). Преобладание одной или другой компоненты определяет «лицо» праздника.

Например, религиозные праздники (праздник Нового года в Вавилоне (англ.)русск. , Рождество) являются по преимуществу партисипативными; их отличает «прочувствованная серьёзность», чувство приобщения к высшим ценностям и циклам Вселенной.

В смеховых праздниках (римские сатурналии, бразильский карнавал) доминирует развлекательная компонента.

В празднике социальный аспект преобладает над личностным. Исследователи практически единогласны в том, что праздновать в одиночестве невозможно. По словам К. Жигульского (англ.)русск., «праздник и празднования… всегда требуют присутствия, участия других людей, являются совместным действием, общим переживанием».

« Хлеб -важнейший продукт питания народов, возделывающих зерновые культуры и освоивших хлебопечение.

Первоначально — лепешки из растертого камнями зерна, испеченные на раскаленных камнях или в золе.

Ежедневная пища человека, известная с каменного века (прим. 12 000 лет назад), продукт в равной степени зависящий как от умения, так и от упорства человека.» http://www.symbolarium.ru/index.php/Хлеб

«преломление хлеба — преломл’ение хл’еба обычный прием разделения хлеба в древности на востоке, ибо он выпекался в виде лепешек (Иер.16:7 ; Лук.24:30 ,35). Поэтому преломлением хлеба называются общие трапезы (Лук.2:42 ,46; Лук.20:7 ,11; Деян.2:42 ,46; Деян.20:7 ,11)»

«Это действие (общая трапеза) всегда означало нечто большее, чем просто разделить с кем-то трапезу. Преломить хлеб — это как бы преодолеть некий барьер, разделяющий до этого посторонних людей. Этнографы полагают, что обычай этот идет от первобытных охотников, вместе поедавших сырое мясо только что убитого зверя. Для них, минуту назад разделявших смертельный риск, совместная трапеза была знаком побратимства.

Таким этот древний, исходный смысл совместного вкушения пищи и остался. «

Братчина (братщина, братшина) — вид пирования на Руси, совершаемое в складчину в определенное время и на котором могли решаться внутренние вопросы сельского или городского общества. Словом братчина назывались также сельская общинная, религиозно-общинная или городская ремесленная (цеховая) корпорация. У каждой такой общины или корпорации имелся свой святой покровитель и годовой праздник

Русская братчина нередко сочеталась с храмовыми, установленными по обету, отдельными годовыми, наиболее чтимыми праздниками («Никольщина», «Михайловщина», «Кузминки», «Покровщина» и т. п.). Иногда братчины связывались с окончанием сбора урожая, с Ильиным днём. «

Наверное, традицию преломления хлеба и общей трапезы , как праздник объединяющий социум в единой системе ценностей,.сохранилась в чистоте своей идеи в христианстве.

«Евхари́стия (греч. εὐ-χᾰριστία — «благодарение, благодарность, признательность» от εὖ «добро, благо» + χάρις «почитание, честь, уважение»), Свято́е Прича́стие, Ве́черя Госпо́дня — в исторических церквях толкуется как таинство, священнодействие: заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении.

В православной, католической, древневосточных, лютеранской, англиканской и в некоторых других конфессиях составляет основу главного христианского богослужения, Божественной литургии (или Мессы). Термин «Евхаристия» используется в православии, католицизме и англиканстве. В протестантизме приняты наименования «Вечеря Господня» или «Хлебопреломление».

Согласно синоптическим Евангелиям (Мф. 26:26–28, Мк. 14:22–24, Лк. 22:19, 20) и Первому посланию коринфянам (1Кор. 11:24, 25) апостола Павла, Евхаристия (таинство хебопреломления) была установлена самим Иисусом Христом во время Тайной Вечери незадолго до Своей смерти на кресте.

Митрополит Иларион (Алфеев): «О том, как происходила пасхальная вечеря во времена Иисуса Христа, мы узнаем из книги Исход», — и далее кратко описывает агнца, съедаемого «всеми членами семьи с пресным хлебом и горькими травами».

Скупы и те сведения, которые можно почерпнуть о Тайной Вечери из Евангелий: «Евангельское повествование о Тайной Вечери … не содержит подробного описания чина пасхальной трапезы — вероятно, потому, что этот чин был всем известен.

На этом фоне ярким контрастом смотрится ви́дение богослова Н. Д. Успенского:» Чтобы представить себе ритуал Тайной вечери как иудейской пасхальной трапезы, нужно отказаться от наших привычных представлений о пасхальном столе… Не такой была иудейская пасха. Её можно назвать священной трапезой, потому что на ней от начала вечери до её окончания доминировали религиозные переживания и традиционные праздничные блюда были подчинены религиозной идее.»

Во время Тайной Вечери Иисус дал собственное объяснение символам традиционных блюд еврейского пасхального ужина. Так, Евангелие от Марка сообщает:

И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из неё все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.

— (Мк. 14:22-24)

Евхаристия древними христианами совершалась во время ага́пы — вечери любви — ритуального ужина, где читались выдержки Священного Писания, которые тут же толковались проповедниками (священно- церковнослужителями), Апостолы, епископы и священники возглавляли не только застолье, но и все церемонии и молитвы. Все евхаристические молитвы от лица самого Христа обращены непосредственно только к Богу Отцу, что в 411 году было закреплено Карфагенским собором.

Эти молитвы изначально священнослужителями каждый раз повторялись на память в определённый момент богослужения, иногда импровизированно дополнялись и сочинялись, что почиталось как харизматический дар, и лишь позже стали записываться в сборники молитв (греческий служебник до сих пор называется молитвословом — Εὐχολόγιον). Сначала в эти сборники записывались лишь главные молитвы и схематичные описания литургии потому, что сакральные слова величайшего таинства дозволялось читать только высшим священнослужителям — «disciplina arcani». Но после дарования христианам в 313 году свободы вероисповедания, участились случаи грубого своевольного искажения некоторыми епископами и священниками литургических текстов и уклонения в различные ереси.

Для исправления ошибок и неудачных выражений в молитвах стали составляться и рекомендоваться к повсеместному использованию более подробные и единообразные чинопоследования всех служб суточного круга и Евхаристии. Древнейшее изложение литургии сохранилось в Апостольских постановлениях.

Назначение Евхаристии: быть центром и вершиной всей жизни христианина. Поэтому изначально с Евхаристией соединялись все христианские таинства и обряды: крещение, миропомазание, покаяние, венчание, рукоположение, соборование, монашеский постриг, отпевание и другие.

По мнению Геннадия Схолария, все таинства Церкви, как и все другие богослужения, так или иначе, являются подготовкой к участию в Евхаристии, которая является вершиной единения человека с Богом Таинством священнейшее из всех Таинств.

В католическом богословии мнение о том, что Евхаристия это Таинство Таинств, взятое из сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита, было утверждено соборно как догматическое определение на Тридентском соборе.

Католическая церковь учит, что Христос реально присутствует под каждым видом в каждой частице Святых Даров, поэтому считает, что причащаясь как под одним видом (только Хлебом) так и под двумя видами (Хлебом и Вином) человек причащается Христу во всей полноте .»

« В тексте Нового Завета евхаристия упоминается несколько раз и описана всегда по-разному:

«Они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).

«И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46).

«В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел … преломив хлеб и вкусив, беседовал … до рассвета» (Деян. 20:7,11).

В послании к Коринфянам апостол Павел объяснил смысл евхаристии:

«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» (1 Кор. 10:16).

Слово «приобщение» в оригинале представлено греческим словом κοινωνια, обозначающим взаимоотношение, соучастие, общность, общение, связь. Далее в этом же послании Павел добавил:

«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11:26).

Слово «возвещаете» — греческое καταγγελλετε переводится объявлять, сообщать, доносить, проповедовать. Таким образом, христиане, следуя за наставлением Иисуса: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лук. 22:19, 1 Кор. 11:24), совершая евхаристию (в переводе — благодарение), вспоминали и благодарили Иисуса, символически приобщались к Нему и возвещали Его спасительную жертву за каждого из них.

Тот факт, что в общинах первых христиан обряд Евхаристия не представлял из себя сложного литургического действия подтверждают авторитетные богословы. Вот что об этом писал доктор богословия, профессор Московской Духовной Академии А. П. Голубцов (1860–1911 гг.) в своем труде «Из чтений по церковной археологии и литургике» (гл. «Места молитвенных собраний христиан I–III веков»):

«Что же касается до совершения Евхаристии, то это не было вначале какое-нибудь сложное литургическое действие с широкой обрядовой обстановкой; в своей первоначальной форме это было простое с внешней стороны, но таинственное с внутренней преломление Хлеба и благословение Чаши, совершавшиеся с известными молитвами предстоятелем собрания».

Видимо из-за простоты в принятии евхаристии, некоторые первые христиане вскоре стали забывать на Вечерях глубокий смысл этого действа. За это их обличал апостол Павел: «Вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню» (1 Кор. 11:20). Павел предупреждал, что верующие, принимающие причащение, не задумываясь о смысле обряда, делают его себе в наказание: «Да испытывает же себя человек… Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Будучи … судимы, наказываемся от Господа» (1 Кор. 11:28-30,32).»

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Благумилъ (Резунков Андрей Геннадьевич)

Старейшина общины «Крина», доктор философии, г. Санкт-Петербург

из журнала «Ведическая Культура» №3

Праздники — это неотъемлемая часть нашей Духовной Культуры, да и всей жизни. Праздники не придуманы — они объективно необходимы как еда, сон, труд. Это не столько отдых, сколько другое состояние сознания, противопоставленное будням. Автор около 15 лет подготавливает и проводит природные праздники. На основе накопленного опыта он считает, что на сегодняшний день Духовная Культура проведения праздников сильно деформирована, поэтому нуждается в активном изучении и возрождении.

По народным представлениям, чередование будней и праздников считалось необходимой составляющей нормального течения жизни, а сбои могли привести к хаосу и гибели мира. Праздничных дней в России XVIII—ХIХ вв. было много: сто сорок — сто пятьдесят в году. Праздники отмечались обычно всей общиной, в них должны были участвовать все взрослые жители села, деревни, городского квартала или улицы. Игнорирование празднества людьми физически и психически здоровыми рассматривалось как грех, нарушение этических норм и Божьих установлений. Кроме общинных праздников в русском быту существовали праздники семейные: именины и семейные братчины, отмечавшие важные события в жизни близких родственников, происшедшие в прошлом и завещанные для почитания. Общинные праздники длились несколько дней: от одного до двенадцати, в зависимости от значимости праздника. Многие из них имели так называемые предпраздники и попразднества. Предпраздник был необходим для создания у людей, определённого психологическою настроя на праздник. Попразднество решало задачу выведения человека из праздничного состояния в будничную, повседневную жизнь. Семейные торжества проходили обычно в течение одного дня. Каждый из праздников имел свою отмеченную давней традицией программу. Своеобразие праздничного ритуала зависело от самого события, лежавшего в основе праздника, его происхождения и значимости для общества. Каждый праздник имел своих главных и второстепенных действующих лиц, свои атрибуты, песни, заговоры, словесные формулы, нередко и свои специфические блюда.

В истории человечества феномену праздника принадлежит особая роль, ведь празднество — это важная изначальная форма человеческой культуры. Главная черта древнего празднества — его духовный и социальный характер — выражена, в терминах славянских народов, обозначавших праздники: «собор» , «соборще», «собрание», «сбор»; «толпище»; «сходбище»; «событка», «собутка», «соботка» «субботка»; «куп», «вкупе», «купно» («Купала»). Попытки определить феномен праздника, понять его роль в обществе предпринимались уже в античную эпоху (Геродот, Платон, Аристотель).

Владимир Иванович Даль в «Толковом словаре живого Великорусского языка» толкует слово Праздник как день, посвященный отдыху, неделовой, не работный, день, празднуемый по уставу церкви или же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до места, до лица. В.И. Даль чётко разделяет праздники церковные, гражданские и государственные, причём отмечает, что существуют ещё и праздники местные, а также личные.

Самое точное определение праздника я нашел в книге «Славянская мифология», в статье С.М.Толстой: Праздник — одно из главных понятий народного календаря, «сакральное» время, противопоставленное повседневному, «профанному» времени будней. Различаются великие, большие и малые праздники. Праздник отличается от будней запретом на все или некоторые виды работ, который вступает накануне, после захода солнца… Само понимание праздника как опасного для людей разрыва границы между «тем» и «этим» миром составляет элемент языческой картины мира. Все праздники, как большие, так и малые, считаются опасными…

Здесь выделен, на мой взгляд, основной момент: любые праздники находятся на грани «того» и «этого» мира и являются опасными.

Фасмер в своём «Этимологическом словаре русского языка» приравнивает слова праздный и порожний. А порожний — это не только пустой, но и находящийся на пороге, награни миров.

Может быть не случайно у В.И. Даля выделено: празъ — или презъ, черезъ, чрезъ, сквозь, насквозь. Через порог, сквозь грань миров надо пройти.

Из сказанного можно сделать следующие выводы:

1. Праздник — неотъемлемая составляющая нормального течения жизни.

2 Сто сорок-сто пятьдесят праздников в году -это примерно 40 % времени.

3. Существуют праздники общинные и личные, семейные.

4. Праздники могут длиться до 12 дней.

5. Празднику необходим предпраздник и попразднество.

6. Каждый праздник имеет свою программу, сценарий.

Необходимо особо отметить социальную многофункциональность праздника вообще и календарного праздника в частности. Среди его основных функций: торжественное обновление жизни, коммуникативная и регуляторная роль, компенсаторная, эмоционально-психологическая, идеологическая и нравственно-воспитательная функции .

Праздник в пространстве ноосферы подобен геоактивным зонам в пространстве Земли и биоактивным точкам в пространстве организма. Праздник — сакральное (от латинского sacrum — священное) время, противопоставленное времени будней. Это разрыв «мирского» времени, когда люди освобождаются, «опорожняются» от повседневных дел и забот. Он может заполнять несколько суток, но может укладываться и в несколько минут: молитва, посещение капища, святилища, храма, медитация, духовное песнопение.

Выбор времени и места проведения праздника, подготовка этого места, психоэмоциональное состояние: всё это оказывает влияние как на участников, так и на само пространство — время. Праздники тяготеют к особым местам, многие храмы (святилища, капища и др. места проведения священных обрядов) располагаются на геоактивных точках Земли.

Если праздник проводится в нужное время и в нужном месте, его участники максимально раскрываются для общения, для восприятия. Поэтому и церковь, и государство всегда боролись за контроль над проведением народных традиционных праздников.

Время, в котором мы живём, делится на праздники и будни. В будни мы зарабатываем хлеб насущный, в поте и в труде. Но приходит праздник, когда начинает петь душа, когда хочется думать не только о том, как накормить свою плоть.

Праздник — это мир чувств, эмоций, стихий, это состояние общения человека с Богом в нужное время в нужном месте. На встречу с Богом невозможно опозданье, но правильно выбранное время и место даёт лучший результат. И для гармонии жизни необходимо, чтобы будни были уравновешены праздниками, а праздники буднями.

Праздник — это изменённое состояние сознания. Мир открывается с другой стороны, перестаёт быть обыденным и становится сказочным, волшебным. Современные люди во многом утеряли это состояние, но, тем не менее, они отличают обычный обед от праздничного застолья. Особенности праздника определяют особенности стола.

Праздник — это переходное состояние, когда вести себя обыденным образом не рекомендуется, потому что это может быть опасно. К природным, календарным праздникам, которые определяются самим космосом, я добавляю все обряды перехода: зачатие, родины, всевозможные возрастные инициации, дни рождения, свадьбы, похороны, проводы души. Иногда кажется, что они к календарю не имеют никакого отношения. Но от момента зачатия зависит и момент рождения, этим определяется судьба, а значит и кончина.

Известно, что в течение дня существуют, по крайней мере, 4 нестабильные временные точки, которые можно обозначить как полдень и полночь, восход и заход Солнца. Это не те полночь и полдень, которые объявляются по радио (так называемое декретное время, одним из вариантов которого является Московское время), а истинные полночь и полдень, определяемые астрономически. Это время, исчисляемое минутами (до 2-х часов), является потенциально опасными, критическим, нестабильным, и люди интуитивно стараются в это время не вести активных дел (например, полуденный обед или сон, полуночный отдых и т.д.).

Такие же «времена нестабильности», достигающие по продолжительности 2-3-х суток, существуют в лунной периодике: новолуния и полнолуния, первая и третья четверти. В это время повышается количество аварий, преступлений, нервных и душевных срывов. Новолуния и полнолуния несут особую энергетику, которая отмечается поэтами, психологами статистиками и чувствительными людьми. Христианская церковь строго отслеживает эту ритмику: многие праздники пасхального цикла (Масленица, Вербное воскресение, Вознесение) достаточно чётко совпадают с полнолуниями и новолуниями, а Пасха — с первой лунной четвертью. Следует отметить, что на новолуния и полнолуния приходятся солнечные и лунные затмения, делающие эти события ещё более опасными. В году общее количество затмений от 4-х до 7-и. Не все затмения бывают видны. Полные затмения бывают несколько раз в столетие, и молва о них хранится многие лета.

Годовая ритмика также отмечает «критические» времена — это солнцестояния и равноденствия. В народной традиции эти периоды, длящиеся до 12 дней, отмечаются как праздники: Коляда и колядки — на зимнее солнцестояние. Купальские мистерии — на летнее солнцестояние. Между солнцестояниями и равноденствиями находятся особые точки — сречи, которые отстоят от первых на 40-45 дней.

В любом календаре есть устойчивые даты, которые из года в год отмечаются как великие, средние и малые праздники. Эти даты в разных традициях, как правило, не пересекаются. Они, скорее всего, связаны с годовщинами значимых событий. Ведь не случайно мы отмечаем дни рождения, годовщины свадеб и похорон — праздники перехода. Когда это событие значимо для судеб многих людей, оно становится полномасштабным праздником, но когда оно попадает на «критические» моменты, праздник становится сильным. Так же сила праздника увеличивается, если совмещаются все три цикла, что реально может выполняться всегда в силу соотношения длительностей этих циклов и »критических» времён. Ведь годовые праздники длятся до 12-ти дней, между лунными четвертями от 6-ти до 9-ти дней, а когда лучше проводить основной обряд в полночь или в полдень, на восходе или закате, определятся самим характером праздника.

Продолжительность определяется самим характером праздника. Праздники, приходящиеся, например, на солнцевороты отмечаются не один день и строятся по разветвлённому, насыщенному сценарию. Но даже если праздник невелик по продолжительности, у него обязательно есть своя программа действий.

Праздник нуждается в настройке, определённых подготовительных мероприятиях. Перед большими праздниками необходим пост — подготовка тела и духа к празднику. Хорошим подспорьем бывает баня — она и моет, и чистит, и укрепляет. Для непосредственного вхождения в состояние праздника используют тонизирующий напиток – сурицу, музыку, свет и цвет. Правильно подобранная музыка, свето- и цветотехника может сильнее воздействовать на психику, чем адкоголь и наркотики. Посещение музыкальных концертов, театрализованных представлений — это отклики с древнейших времён настройки на праздничное настроение. И современные праздники не обходятся без музыки, пения, иллюминации.

Праздник кроме входа имеет и выход. Находясь долгое время в состоянии праздника, нужно грамотно и аккуратно выйти из этого состояния. Люди, проходившие длительное лечебное голодание знают, что вернуться к нормальному питанию достаточно сложно если не соблюдать определённые правила, можно сильно навредить себе.

Праздник — это обряд перехода. Мир перестаёт быть обыденным и открывается возможность слышать пульс космоса. Современные люди во многом утеряли это состояние, но, тем не менее, они отличают обычный обед от праздничного застолья.

Следует отметить, что обряды перехода свойственны как каждому человеку (день рождения, переход в другую возрастную категорию, посвящение в специальность, смерть), так и для общности людей. Минимальная ячейка общества- семья, и семейные праздники: свадьба и годовщины свадьбы по обычаю отслеживаются очень тщательно (вспомните об обряде серебряной и золотой свадьбы). Развод — это тоже праздник. Если семья не сложилась, то необходим обратный обряд перехода. Для крупных сообществ людей, таких как предприятие, район, город, государство, также существуют обряды перехода: Новолетие, День Победы и т.п. Существуют праздники церковные, каждая конфессия имеет свои праздники. А если праздники попадают в космическую ритмику, сила их воздействия увеличивается.

Праздник — это переходное состояние, когда вести себя обыденным образом не рекомендуется, потому что это может быть опасно для жизни человека. Живя в полях космических тел, каковыми являются Солнце, Земля, Луна и другие, ближние и дальние планеты, всё живое испытывает от них постоянное, ритмически меняющееся воздействие. Если человек не чувствует их и не может под них подстроиться естественным образом, как это делают животные, остаётся одно: знать и уметь. Кто предупреждён — тот защищен. В мире даже самые случайные вещи неслучайны.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В статье Благумила достаточно полно раскрыта тема и абсолютно верно подмечены две важнейшие особенности: во-первых, в праздничные дни психика Славян и Ариев воспринимает два мира — этот (мир Яви) и потусторонний (мир Прави); во-вторых, вести себя во время этих праздников обыденно не только противопоказано, но и опасно.

Чтобы пояснить названные особенности, обратимся к древнерусскому зыку. Праздник-это не слово, а фраза: «По Ра Сии (эти) Дни». Руна «Ка», стоящая в конце фразы, означает «союз, совокупность «. Отсюда следует, что праздник — это совокупность дней, которые необходимо прожить по воле Ра (Сияющей Истины Всевышнего), диктуемой нам, землянам. Солнцем-Даждьбогом. Правь (духовный мир Рода-Породителя и Светлых Славяно-Арийских Богов, кои суть Прищуры наши), в силу астрологических и гео-аномальных особенностей таких дней, приоткрывается нашему восприятию для того, чтобы Править наши дух, душу и тело.

Последнее тысячелетие большинство из нас не живет, как подобает Человеку — Сыну Божьему, а существует в качестве паствы (пасущегося скота), находясь в духовном рабстве у чужеродного бога некоего «богоизбранного» народа. Рабство является прямым следствием нарушения заповедей, данных своим Праправнукам, т. е. нам с вами, нашими Прапрадедами – Богами Прави.

Судите сами, разве не презрело большинство из нас заповеди Бога Рамхата (Рамы) — Судьи и Хранителя Небесного Прави Порядка: «Храните Корни свои и откроете врата во Правь – Божественный Мир. Идите за Светом, ибо идущие за тьмой — сгинут безвременно. Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш — ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш — друже ваш. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить Вас воли, а живите по законам Бога Рода Единственного»? Разве не попираетногами большинство из нас заповеди Бона Сварога – Прородителя и Верховного Солнца Вселенной: «Уходите от кривды и следуйте Правде, чтите Род свой и Рода Небесного. Не питайтесь пищей с кровию, ибо будете яко звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питайтесь пищей чистою, что растет на полях, в лесах и садах ваших. Обретете вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори-болезни, да мучения со страданиями»?» Разве не предало забвению большинство из нас заповеди Бога Перуна-Предводителя Небесного Воинства Прави: «Утверждайте на Земле вашей Закон Прави Небесной, что дали вам Светлые Боги ваши. Сберегите ваши Капище и Святилища от поругания язычников. Ежели не сбережете вы Святыни Расы и Веру Предков ваших, посетят вас лета горестей, да обиды со страданиями»?

В праздничные дни Правь Явью правит. В эти дни каждому своему потомку Родные Боги дают шанс очиститься от чужеродной религиозной скверны, восстановить связь с Матерью — Природой, наполнить дух, душу и тело силой Прави — Верой. Эта сила (называемая учёными «Солнечным ветром») врывается подобно свежему бризу в жалкие лачуги, в которые превращены души многих из нас. Именно, поэтому, души одних — ликуют, поют и рвутся ввысь — в Небеса, а души других вынуждены хвататься за стены своих лачуг, чтобы они окончательно не обвалились.

Вести себя обыденно в такие дни, значит пренебрегать Волей Прави. А это равносильно попыткам плевать против сильного ветра, что мягко говоря, неразумно или голыми руками останавливать движущийся поезд, что безусловно, опасно.

Те же, кто встречает Волю Прави с радостно распахнутыми сердцами, обретают Крылья Духа, возносящие их во Сваргу Синюю, в Ирий-сад Небесный, в объятия Рода Батюшки и Лады (Любви и Славы) Матушки.