5 декабря 2018 года исполняется 435 лет со дня преставления Иоанна Федорова. Его имя сегодня является одним из самых авторитетных в мире славянских просветителей. Не случайно поэтому конъюнктурные исследователи, политики и общественные деятели пытаются пересмотреть, оспорить или даже присвоить в той или иной мере труды этого деятеля книжного дела.

Так, на Украине, некоторые пытаются доказать, что Иван Федоров вовсе не имел титула первопечатника, а был лишь продолжателем дела других, более ранних издателей. Другие, наоборот, уверяют, что он действительно был первопечатник, но только не московский, а украинский, и носил фамилию не Фёдоров, а Фёдорович, или даже Фёдорчук. Впрочем, в самом Львове, где был похоронен славянский просветитель, в наши дни к нему очень уважительное отношение со стороны всех религиозных конфессий.

Однако только старообрядчество оценило в полной степени его просветительский подвиг. В 2009 году Иоанн Федоров был прославлен Собором Русской Православной старообрядческой церкви в лике святых.

Его подвиг подобен подвигу других славянских просветителей. Его имя можно поставить в один ряд с создателями славянской азбуки равноапостольными Кирилом и Мефодием, проповедником и церковным учителем Кирилом Туровским, выдающимся ученым средневековья преподобным Максимом Греком, просветителем и собирателем церковного книжного богатства митрополитом Макарием Московским.

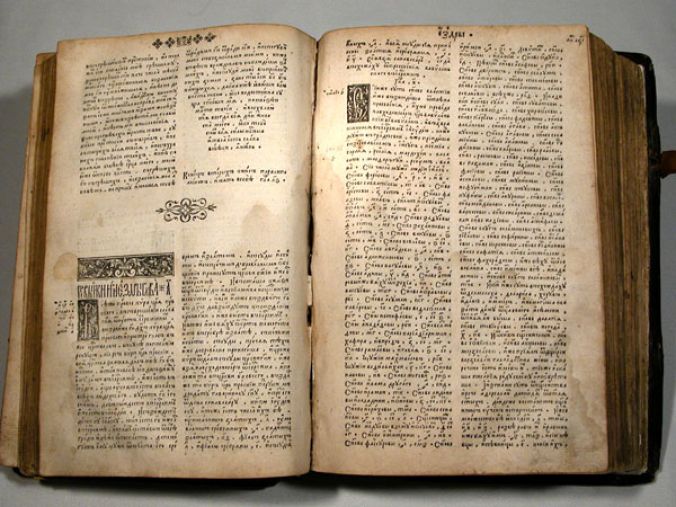

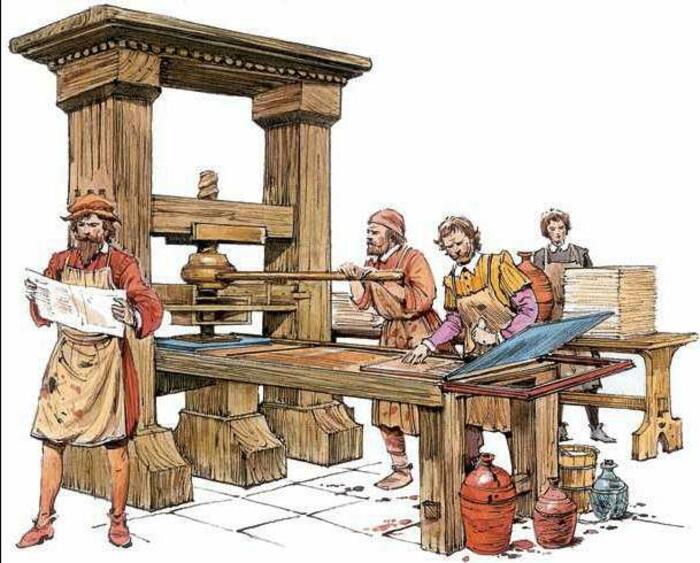

До начала книгопечатания книга была на Руси поистине уникальной и весьма дорогой вещью. Богослужебные рукописные книги, творения святых отцов, житийная, богословская и иная духовная литература ценилась буквально на вес золота. Печатный двор, основанный при Иване Федорове, резко изменил ситуацию. До начала реформ патриарха Никона эта типография выпустила книг общим тиражом около 250 000 экз. Книги появились не только в храмах, но и в домах простых христиан. Это создало почву для глубокого духовного усвоения нравственных и церковных истин во всем народе.

Будущий первопечатник родился в 1510 г. предположительно в семье потомственных мастеров рукописной книги. С самых ранних лет он обучался каллиграфии, грамматике, переплетному делу и другим наукам, необходимым в освоении мастерства переписи книг. В конце сороковых годов XVI в. Иоанн был поставлен во чтецы, а затем рукоположен во диаконы к церкви святителя Николы чудотворца Гостунского, что находилась в Московском Кремле.

В молодые годы Иван обучался у лучших мастеров книги того времени. Однако наибольшее впечатление он вынес от общения с великим старцем, образованнейшим мужем того времени прп. Максимом Греком. Для Ивана Федорова преподобный Максим стал не простым учителем, но духовным вдохновителем и подлинным наставником в вере Христовой.

Знаменитый Стоглавый Собор, прошедший в 1551 г., кроме прочих важных решений постановил уделить особое внимание книжному делу. По настоянию и благословению святителя Макария Иоанн Федоров занялся постройкой типографии, которая впоследствии и стала основой знаменитого московского Печатного двора.

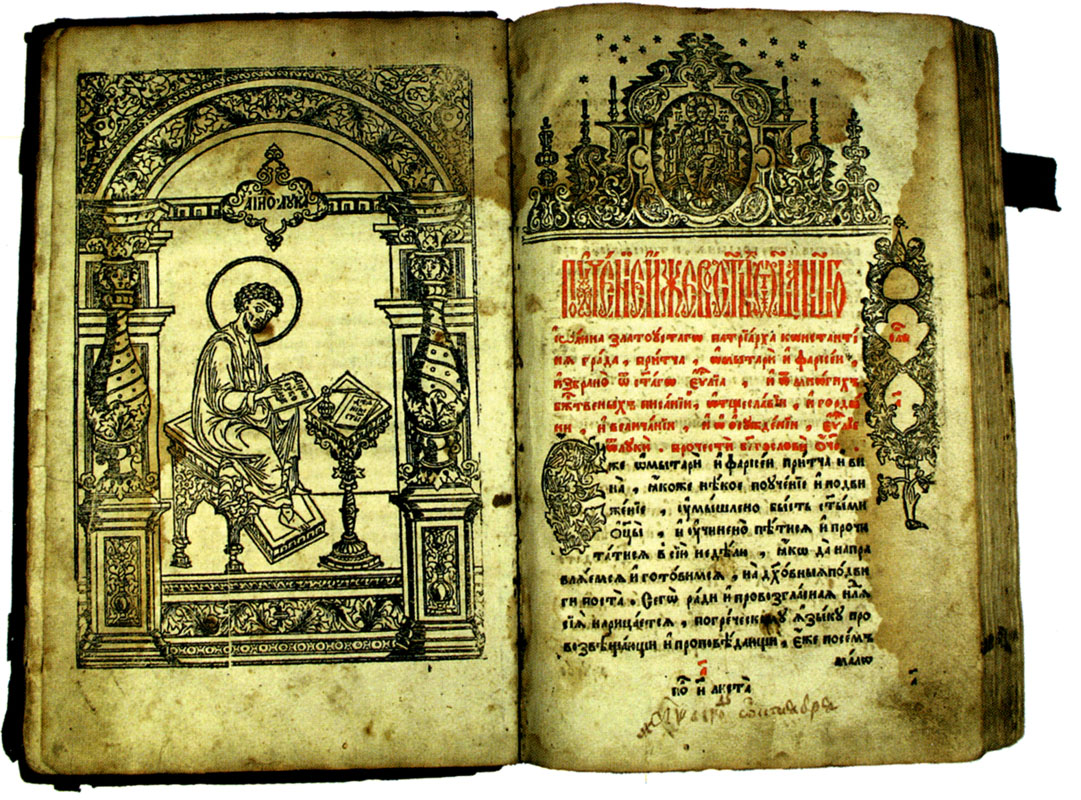

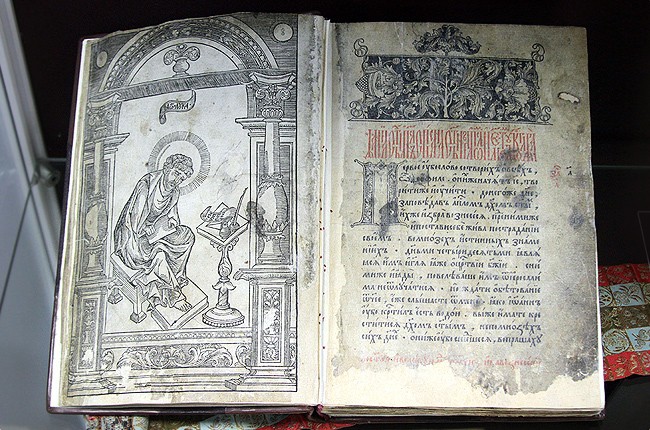

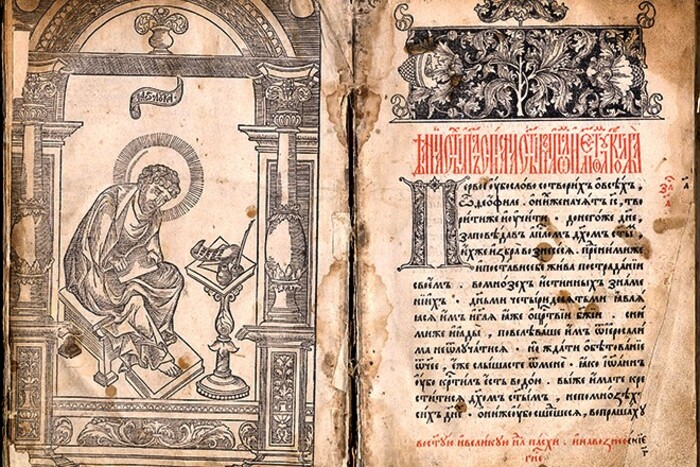

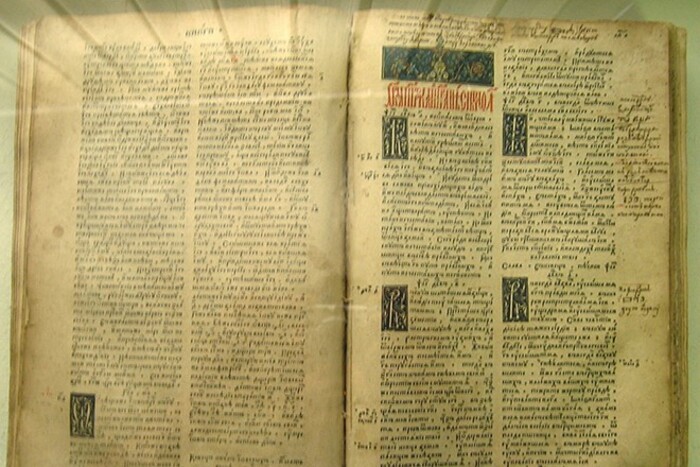

Печатный двор был открыт в начале 1563 г., а первая набранная там книга «Апостол» увидела свет в 1564 г. Это издание открыло традицию старопечатной книги, которая стала основой всего церковного книгопечатания. В 1565 г. здесь же вышла вторая книга — «Часовник».

К середине 60-х годов вначале благочестивое царствование Иоанна IV стало клониться в иную сторону, начались общественные нестроения. Во время московского пожара типография была разгромлена. Однако Федоров решает продолжить дело христианского просвещения за пределами Москвы, в княжестве Литовском. Царь не только дозволил Федорову перевезти туда типографское оборудование, но и поддерживал связь с первопечатником, посылал ему рукописи, а взамен получал напечатанные книги.

Великое княжество Литовское было не случайно избрано Иоанном Федоровым для основания второй типографии. Православное население княжества находилось под сильным давлением как католической, так и реформатской пропаганды и нуждалoсь в распространении православных книг. Новая типография была открыта в городке Заблудове, расположенном неподалеку от Гродно. Здесь в 1569 г. увидело свет фундаментальное издание «Евангелие Учительное». В нем были собраны многочисленные святоотеческие поучения на воскресные и праздничные дни всего года. Впервые в истории в книге было напечатано сочинение русского автора — святителя Кирила Туровского, жившего в XII в.

Тем временем главный благодетель прибывших из Московии печатников гетман Григорий Александрович Ходкевич достиг весьма преклонных лет, не смог более поддерживать работу книгопечатни и предложил печатнику жить за счет подаренных ему земельных угодий. Подвижник решил продолжить путь духовного просвещения и, придя к гетману, поблагодарил его за заботу и сообщил о своем решении:

Не пристало мне плугом или посевом семян жизнь свою коротать, ибо есть у меня вместо плуга искусство, орудия для работы, а вместо хлебных семян я должен духовные семена по вселенной сеять и всем по порядку раздавать духовную эту пищу. Особенно же побоялся я суда Владыки моего Христа, непрестанно взывающего ко мне: «Лукавый раб и ленивый! Почему ты не отдал серебра Моего торгующим, и Я, вернувшись, получил бы Свое с прибылью».

Иоанн Федоров следующее свое пристанище нашел в городе Львове. Обосновавшись там в 1572 г., Иоанн начал непростое дело создания независимой типографии. 15 февраля 1574 г. свет увидела первая напечатанная на Украине книга «Апостол», которая получила там большое распространение.

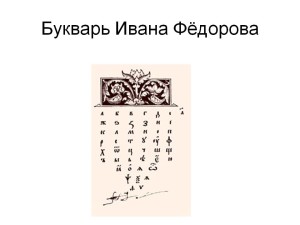

Теперь перед просветителем встала новая задача — подготовить учебник, который помог бы детям овладевать начатками грамоты и христианской веры. В 1574 г. Львовская типография издает первый восточнославянский учебник — «Азбуку». «Азбука», составленная Иоанном, была напечатана большим тиражом и разошлась по всем городам и весям Украины и Руси.

В 1575 г. Иоанн Федоров был приглашен в город Острог на службу к князю Константину Константиновичу Острожскому. Он предложил Иоанну заняться работой над Библией. Основой для создания первой православной печатной Библии стала рукописная Библия новгородского архиепископа Геннадия, жившего в XV веке. Эту Библию по просьбе князя Константина Острожского прислал сам русский царь. Кроме Библии архиепископа Геннадия были использованы библейские тексты, привезенные из Италии, библиотек острова Крит, греческих, сербских и болгарских монастырей. Работая над этим многотрудным изданием, Иоанн Федоров продолжает печатную деятельность: в 1580 г. были изданы Новый Завет и Псалтырь.

Издание «Острожской Библии» стало вершиной жизненного подвига диакона Иоанна. Книга содержала 628 листов, многочисленные заставки, объединившие старомосковские и староукраинские традиции. Первые ее экземпляры приобрели знатнейшие люди Европы. Так, до сих пор сохранились экземпляры, принадлежавшие Римскому папе Григорию XIII, шведскому королю Густаву II Адольфу. Царь Иван IV, незадолго до своей кончины получив от Ивана Федорова новую Библию, не только по достоинству оценил труд печатника, но и подарил экземпляр этой книги английскому послу Джону Гарсею.

«Острожская Библия» стала ценнейшим даром для всего христианского мира и первой печатной Библией во всем православном восточном мире. При этом необходимо отметить, что даже первая печатная Библия на греческом языке была напечатана в Москве лишь в 1821 г. Недаром М. Андрелла-Оросвиговский, закарпатский писатель XVII в., утверждал:

Един листок «Острожской Библии» он не дал бы за всю Прагу, Англию и немецкую веру.

Издание Библии стало последним великим делом подвижника. В 1583 г. он тяжко заболел и по прошествии некоторого времени во время молитвы тихо отошел ко Господу.

Труды первопечатника сыграли значительную роль в борьбе с неправославными учениями и ересями. Так, например, издание московского первопечатного «Апостола» было, помимо прочего, направлено против протестантской ереси Башкина и Косого, строивших свое лжеучение на апокрифических «посланиях» апостолов. Выход «Учительного Евангелия» и «Острожской Библии» свел на нет все усилия католической пропаганды на территории тогдашней московской Руси.

Появление «Острожской Библии» нельзя не рассматривать как чудо и промысл Божий. Это издание было подготовлено в немыслимо короткие для человеческих возможностей сроки. В «Острожской Библии» практически отсутствуют опечатки, чего нельзя сказать о ее переиздании 1914 г. или даже богослужебных книгах патриаршего периода. Благодаря просветительскому подвигу Иоанна Федорова, древлеправославная Церковь с конца XVI века и до наших дней имеет полный текст книг Священного Писания.

В конце XX — начале XXI вв. «Острожская Библия» и ее переиздание 1914 г. несколько раз переиздавались репринтными способами. Особый интерес представляет издание «Острожской Библии», вышедшее на Украине в 2006 г. На перенабор Библии и подготовку научного аппарата у авторов проекта ушло около 30 лет. Руководитель проекта о. Рафаил Турконяк пишет:

«Острожская Библия» имеет необыкновенное влияние. Это первое научное издание, когда-либо сделанное между славянами… Это не были просто какие-то употребляемые тексты, сложенные вместе. Это была научно выполненная работа перевода на старославянский язык. Это основа всех славянских переводов. Пришло время восстановить историческую справедливость, показать, кто, что, когда, где и как брал. А также показать, что мы не были невеждами. Уже в XVI в. у нас были люди, которые смогли подготовить и издать такую Библию, которая стала миродальной на столетия.

Не следует забывать, что Апостол, напечатанный Федоровым, до сих пор является богослужебной книгой всего старообрядчества. Текст, проверенный и исправленный первопечатником, сегодня читается во всех старообрядческих храмах. Современные ученые установили, что старопечатный Апостол, подготовленный Иоанном Федоровым, несомненно полнее и точнее многих древлеписаных. Так, например, в старинных рукописных Апостолах на вопрос Савла: «Кто еси, Господи» (Деяния, зач. 21) — дается краткий ответ: «Аз есмь Исус, Его же ты гониши. Но встани и вниди в град». Блаженный первопечатник заново перевел это место, и теперь мы читаем его в таком переводе: «Аз есмь Исус, Его же ты гониши. Жестоко ти есть противу рожна прати. Трепеща же и ужасаем глаголя: Господи, что ми хощещи творити. И Господь рече к нему: Востани и вниди во град».

Старообрядческий исследователь И.Н. Заволоко указывал, что Иван Федоров не только заложил основы церковного книгопечатания, но и создал особый книжный стиль, известный ныне под названием «старопечатного» и использовавшийся в дораскольных и старообрядческих изданиях. По мнению Заволоко, «древнейшей московской гравюрой нужно считать изображение евангелиста Луки в Евангелии, отпечатанном Иваном Федоровым в 1564 г.».

Старопечатные книги, по мнению большинства исследователей, позволили старообрядцам сохранить неповрежденным все Священное Предание, сделать его основой церковной и бытовой жизни, распространить грамотность в широкой народной среде. По свидетельству профессора Н.Ф. Каптерева, именно благодаря книгопечатанию святость двуперстного крестного знамения стала несомненной для каждого жителя древней Руси. Старообрядческий историк В. Сенатов пишет:

Первым делом старообрядчество завоевало гонимую и осужденную на окончательное истребление старую книгу и усвоило все те догматические, церковно-исторические, канонические, археологические и другие знания, которые в этой книге содержались. Старообрядчество первоначально выражалось исключительно в убеждении, что истина содержится в старой книге… Почти вся русская старопечатная литература чрезвычайно быстро распространилась среди русского народа, преимущественно среди низших классов его — купечества и крестьянства. Это явление имеет необыкновенно важное значение и может считаться почти единственным в истории.

Но нашлись люди, осмелившиеся похулить великое деяние Федорова и его последователей. После церковного раскола во второй половине XVII в. развернулись гонения на старопечатные книги. Патриарх Никон высказывал отрицательное мнение об «Острожской Библии» и ее московском переиздании. Следуя этому мнению, Собор новообрядческой церкви 1674 г. постановил: «Переводить Библию всю вновь, Ветхий и Новый Завет, из книг греческих». Однако издание новой Библии оказалось непосильной задачей для ученых и справщиков того времени. Только спустя 168 лет после выхода Федоровской Библии, в 1751 г., вышла новообрядческая, т.н. Елизаветинская Библия.

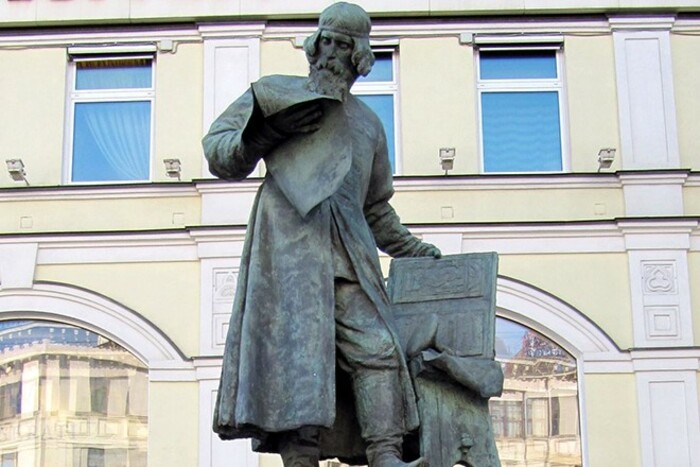

Книги диакона Иоанна Федорова стяжали несравненную славу и уважение в среде всех правоверных христиан. До сих пор в домах старообрядцев хранятся экземпляры «Острожской Библии», первопечатных Апостола и Часослова. В дореволюционной старообрядческой периодике имеется немало публикаций, посвященных трудам первопечатника. В 1909 г. журнал «Церковь» писал: «27 сентября сего года в Москве должен состояться церковно-общественный праздник — открытие памятника «первому друкарю книг, перед тем невиданных», или первому русскому первопечатнику диакону Иоанну Федорову.

Праздник этот старообрядцы должны признать своим, потому что те книги, которые были напечатаны Иваном Федоровым, находятся в употреблении только у них. В русской правительственной Церкви эти книги как погрешительные были изъяты из употребления во времена патриарха Никона». На открытие памятника русскому просветителю собрались многие тысячи человек, что было невиданно для тогдашней Москвы. Среди венков, возложенных у памятника, оказался один с надписью: «Первому мученику русской печати».

Освященный Собор Русской Православной Старообрядческой Церкви 2009 г. принял решение: «3.1. Установить почитание в приходах Русской Православной Старообрядческой Церкви праведного диакона Иоанна (Федорова), словенским книгам печатника. 3.2. Установить празднование ему в день его преставления — 5 декабря по ст. ст.».

Уже после соборного прославления святого известный исследователь старопечатной книги профессор Е.Л. Немировский выразил убеждение, что прославление старообрядческой Церковью Иоанна Федорова — «отрадное и долгожданное событие, ибо труды первопечатника в деле церковного просвещения, совершенные более 400 лет назад, до сих пор остаются непревзойденными» и среди современных канонизаций «трудно назвать подвижника сопоставимого масштаба и уровня». Также стало известно, что в конце 2009 г. день выхода из печати Апостола Иоанна Федорова (1 марта) объявлен в России Днем православной книги.

Е: 14 марта 2010 года в России впервые отмечался День

православной книги. Этот праздник стал ежегодным. Нынче он отмечается в 6

раз.

Д: День православной книги был учреждён по инициативе

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приурочен к дате выпуска книги

Ивана Федорова «Апостол». Эта книга считается первой печатной православной

книгой на Руси.

Вспомним сегодня о жизни и деяниях Ивана Фёдорова.

Е: Известно, что Иван Фёдоров родился в 1510

году, учился он в Краковском университете. В 1550-х годах он служил

дьяконом в Москве, где хранилось множество славянских и греческих книг.

Служителей сюда брали особо грамотных. Иван Фёдоров удостоился этой

чести. Иван Фёдоров понимал, что книги нужны людям, что без книг нет

знаний, нет будущего.

Д: Ради книг Иван Федоров решил жить и трудиться. По

благословению митрополита Макария, Иван Фёдоров едет в Тверь в Отрочь

монастырь побеседовать с узником этого монастыря – с Максимом Греком, знающим

тайну печатания книг. При встрече с ним Иван Фёдоров старался запомнить каждое

слово учёного грека.

Е: В 1553 году царь Иван Грозный приказал строить в

Москве особый дом для типографии. Но готова она была только через 10 лет.

Митрополит Макарий советует Ивану Грозному принять на службу Ивана Фёдорова.

Костя

Просыпались по

застрехам птицы,

Запевали третьи

петухи.

Поднималось солнце над столицей,

Золотя шатровые верхи.

Царь спешил на

стройку.

Там умело

Возводили стены

мастера

Для большого

дела, для живого-

Первого

печатного двора.

Вот они! Пока

ещё без крыши,

Меж лесами

прорези окон.

И заметно с

каждым днём всё выше

Становился дом

со всех сторон.

Никита:

Царский глаз,

усталый, воспалённый,

Всё искал: не

кроется ль изъян…

Пред царём

коленопреклонённый

Книжный мастер –

Фёдоров Иван.

Молодой,

широкоплечий, статный,

Перед Грозным Фёдоров

Иван

О палате

рассуждал печатной:

Где поставит он

печатный стан;

Пояснял он

царственному тёзке,

Как сушить

печатные листы,

Как хранятся для

печати доски

Да какие буквы

отлиты…

Костя:

Грозный царь

стоял и думал думу

О дерзанье

царственном своём.

И в печати

помощь видел Грозный

Для своих

больших державных дел

Ведущий 1 Первую книгу Иван Фёдоров закончил печатать 1

марта 1564 года. Она называлась «Апостол».

Ведущий 2 Иван Фёдоров и его помощник Пётр Мстиславец

работали над ней почти год! Это был большой том церковного содержания.

Ведущий 1 Печатники хотели, чтобы книга была похожа на старые

рукописные книги.

Е: Шрифт её воспроизводил рукописное письмо. Первая буква

каждой главы была выделена красной краской. Начало каждой главы было украшено

узором, на котором переплетались виноградные лозы с кедровыми шишками.

Ведущий 1 Через полтора года Фёдоров и Мстиславец издали

сборник молитв «Часовник». Именно по этой книге на Руси

учили детей чтению.

Ведущий 2 В 1566 году Иван Фёдоров вместе с Петром Мстиславцем

оставил Москву и переехал сначала в Литву, потом на Украину.

Ведущий 1 Одной из причин было недовольство многих

церковнослужителей , считавших кощунством механическое воспроизведение

священных текстов с помощью печатного станка.

Е: Были недовольны и монахи –переписчики, потому

что их труд становился теперь абсолютно невыгоден: ведь станок позволял

печатать книги куда быстрее и дешевле.

Д: В этом же году в типографии Фёдорова произошёл пожар,

и он был неслучайным.

Костя

И тогда не знали два Ивана,

Заведя горячий разговор,

Что по воле вражеского стана

Запылает их Печатный двор.

Что объявят «ересью и ложью»

Всю печать – не рукописный труд,

И, призвав на «ересь» « кару Божью»,

Двор Печатный ночью подожгут.

Никита

Что потом боярин сговорится,

Как бы им народ ввести в обман,

Что покинет древнюю столицу

Для чужбины Фёдоров Иван…

Е: Несколько лет первопечатники Фёдоров и Мстиславец работали

в городке Заблудово в типографии литовского гетмана Григория Ходкевича,

известного покровителя православного просвещения.

Д: Здесь было напечатано «Учительское Евангелие»- сборник евангельских текстов.

Е: В

Заблудове в 1570 году вышла новая книга Ивана Фёдорова «Псалтырь с Часословцем».

Д: В этом же году состарившийся гетман Ходкевич закрыл

заблудовскую печатню, так как не мог её больше финансировать.

Е: Затем Иван Фёдоров с семьёй переехал во Львов.

Он занял денег и построил свою печатню. В 1574 году он издал здесь первую

русскую «Азбуку». Открывали её 45 букв

кириллического алфавита. В азбуке находились учебные тексты, грамматические

конструкции, а также молитвы, послания, притчи.

Д: Это была полноценная учебная книга, которая шла

нарасхват и зачитывалась буквально до дыр. В послесловии И. Фёдоров писал, что

букварь «напечатан для пользы русского

народа».

Е: Финансовые трудности вынуждают Ивана Фёдорова покинуть

Львов и поступить на службу к богатому украинскому феодалу, князю

Константину Острожскому.

Д: В городе Остроге заработала четвёртая по счёту

типография Ивана Фёдорова. Мастер продолжал печатать свои книги. Именно в

Остроге им была напечатана первая полная славянская Библия. Она стала известна

под названием «Острожская Библия».

Е: В последние годы жизни мастер испытывал большую нужду.

Умер Иван Фёдоров в 1583 году 5 декабря.

Костя : Мы умеем предками гордиться-

Память о печатнике живёт,

Никтиа: Фёдорову памятник в столице

Сохраняет бережно народ.

Д: В центре Москвы, на Никольской улице поставлен

памятник первопечатнику. Монумент был открыт в торжественной обстановке 12

октября 1909 года. Сквер был расцвечен флагами, дорожки посыпаны песком, у

подножия памятника посажены цветы.

Е: Мы видим сегодня Ивана Фёдорова таким, каким его

изобразил скульптор С.М. Волнухин: высокий лоб, волосы, перехваченные ремешком,

внимательный взгляд из-под густых бровей.

Будем помнить славное имя первопечатника Ивана

Федорова!

Первопечатник Иван Фёдоров

Первой печатной книгой, как все хорошо знают, был «Апостол», а первым человеком, напечатавшим эту книгу — диакон Иван Федоров. Желая еще раз напомнить соотечественникам о важности книги для духовной культуры народа, Синод Русской Православной Церкви принял решение учредить «День православной книги» и отмечать его в тот день, когда на Руси появилась первая печатная книга — 14 марта.

— Родился в 1510 году.

В старой Москве в Кремле стояла замечательная церковь – в честь иконы святителя Николая Чудотворца, прозванной Гостунской. Слава образа святителя Николая Чудотворца облетела Россию и оказалась столь велика, что в июне 1506 года по приказу великого князя Василия III чудотворная Гостунская икона была перенесена в Москву.Храм каменный на месте деревянного выстроили всего за 9 недель, а чудотворный образ украсили золотом, драгоценными каменьями и жемчугом.

— Учился в Краковском университете, где получил учёную степень бакалавра.

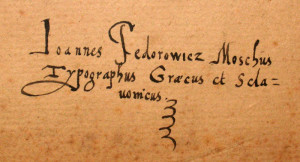

Иван Федоров учился в Краковском университете в 1529—1532 годах — в «промоционной книге» последнего есть запись о том, что в 1532 году степени бакалавра был удостоен «Johannes Theodori Moscus».

В 1550-х годах Иоанн Феодоров удостоился чести служения дьяконом в этой церкви, где хранилось множество славянских и греческих книг. Служителей сюда брали особо грамотных. Это был главный Никольский храм в Кремле.

Его очень чтили и государи, и простые москвичи. Цари присутствовали здесь за литургией, а на престольные праздники в нем всегда служили митрополиты и патриархи с обязательной раздачей милостыни. Известно, что царь Иоанн Грозный очень чтил Гостунский образ святителя Николая и часто молился перед ним.

— В 1563 году открылась первая типография в Москве, созданная по благословению святителя Макария и датированная из царской казны.

Новый этап в развитии русского книгопечатания начался в 1563 году, когда на выданные из царской казны деньги в Москве была создана «штанба» (типография). Во главе ее встали опытные мастера Иван Федоров и Пётр Мстиславец.

— 1 марта 1564 года совместно с Петром Мстиславцем напечатал первую точно датированную русскую книгу «Апостол»

— шедевр типографского искусства. До наших дней сохранился 61 экземпляр этого шедевра книжного дела. В послесловии, написанном самим Иваном Федоровым, рассказывалось о создании типографии, учрежденной повелением царя Ивана IV «от своея царския казны», указывались имена «делателей» и цели издания – выпуск «праведных» печатных книг.

— В 1565 году издал «Часовник» — основную учебную книгу на Руси, сохранившуюся в 7-ми экземплярах.

Ручной труд переписчика книг был на Руси весьма доходным делом и многие переписчики книг проявляли недовольство, их труды обесцениваются с выходом печатных книг. Но печать книг давала просвещение Руси в её народе более широкому кругу людей, о чём не мог не думать Иван Фёдоров. Вскоре умирает митрополит Макарий. Труды по производству книг в Москве обрываются. По всей видимости, всё это и послужило причиной поджога типографии.

В 1566 году, под давлением общественного мнения мастера уехали в Литву, увезя с собой и часть купленного на казенные деньги типографского инвентаря. Вряд ли такое могло произойти без воли царя. Косвенным подтверждением тому являются последующие откровения Ивана Федорова, писавшего, что изгнан он был «не от самого того государя, но от многих начальник, и священноначальник, и учитель». Их типография, на западно-русский манер, получившая название друкарня, разместилась в городе Заблудове во владениях литовского гетмана Григория Ходкевича,

известного покровителя православного просвещения в Речи Посполитой.

— В марте 1569 года Федоровым и Мстиславцем в Заблудове было напечатано «Учительное Евангелие».

Эта книга стала последним совместным произведением первопечатников. Вскоре после этого Петр Мстиславец переехал в столицу Литвы Вильну, где основал собственную друкарню. Оставшись один, Иван Федоров не пал духом и стал готовить издание новой книги.

— В 1570 году вышла «Псалтырь с Часословцем».

Несомненно, первопечатника переполняли новые замыслы, но состарившийся гетман Григорий Ходкевич закрыл заблудовскую друкарню. В награду за труды гетман подарил оставшемуся без работы мастеру небольшое имение Мизяково под Винницей.

— Осенью 1572 года он уже обосновался в городе Львове,

где стал готовить новое издание «Апостола», которое было напечатано в феврале 1574 года огромным по тем временам тиражом — 3000 экземпляров. Книга быстро разошлась.

— Воодушевленный успехом, Федоров в 1574 году издал первую русскую «Азбуку».

Открывали «Азбуку» 45 букв кириллического алфавита, расположенные сначала в прямом, а затем в обратном порядке, собственно азбуку дополняли различные примеры и грамматические конструкции, учебные тексты, а также молитвы, послания, притчи. Это была полноценная учебная книга, которая шла нарасхват и зачитывалась буквально до дыр. Единственный дошедший до нас экземпляр «Азбуки» Федорова находится сегодня в библиотеке Гарвардского университета в США.

Вскоре Иван Федоров поступил на службу к одному из самых богатых магнатов Речи Посполитой князю Константину Константиновичу Острожскому,

владевшему сотнями городов и сел. Первое его назначение у нового хозяина не было связано с издательской деятельностью. Федоров стал управителем Дерманского Свято-Троицкого монастыря на Волыни. Лишь потом ему удалось убедить князя основать собственную друкарню.

— Четвертая по счету типография Федорова работала в городе Остроге на рубеже 1570-1580 годов.

Здесь были выпущены «Азбука», «Новый завет с Псалтырью», а также «Книжка, собрание вещей нужнейших вкратце скорого ради обретения в книзе Нового завета» — своеобразный алфавитно-предметный указатель к Евангелию. Наконец, именно в Остроге Федоровым была напечатана и первая полная славянская Библия. Специалистам она хорошо известна под названием «Острожской Библии». Издание Библии, широко разошедшейся по всем славянским землям, стало одним из главных деяний бурной жизни Ивана Федорова.

— Умер Иван Федоров во Львове 5 декабря 1583 году.

Похоронили его на кладбище при Онуфриевском монастыре. В конце XVIII века останки Федорова, как человека особо выдающегося, были перенесены в саму церковь и перезахоронены в притворе близ главных дверей. На надгробном камне была сделана надпись: «Друкарь книг пред тем невиданных».

Общешкольное мероприятие «Жизнь и труд первопечатника Ивана Федорова» ко дню православной книги.

Цели:

— сообщить детям о новом православном празднике в нашей культуре, рассказать о появлении на Руси первой печатной книги и ее создателе — Иване Федорове, познакомить с православными писателями;

-развивать мышление, воображение, интеллект;

— заинтересовать школьников православной книгой, ее содержанием.

Оборудование и технические средства: мультимедийная презентация «Мастера печатных дел», выставка православных книг и печатных изданий, запись колокольного звона, музыкальное сопровождение.

Оформление классной доски: название,

Эпиграф. « Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!

Великой красоты и сложности предел,

Животворящий сплав прошедшего и мига,

Фундамент для грядущих добрых дел».

План.

Путешествие в глубину веков к истокам создания первых печатных книг на Руси.

Жизнь и труд первопечатника Ивана Федорова (1510 – 1583 годы).

« Апостол» — первая печатная книга на Руси.

Православные писатели, издания, книги.

Значение православной книги.

Творчество учеников.

Учитель . 14 марта 2010 года в России впервые отмечался День православной книги. Этот праздник, который станет ежегодным, был учреждён Священным Синодом Русской православной Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова « Апостол», которая считается первой печатной православной книгой на Руси — её выход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю)1564 года.

Сегодня к нам в гости пришел настоятель Свято-Николаевского собора города Валуйки игумен Агафангел. Он хотел бы побеседовать с вами, ребята.

Библиотекарь: Наше время — время великих достижений науки, техники, «время замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим является книга. В книге заключен огромный духовный мир человечества. Книга — самое могучее и самое универсальное средство общения людей, народов, поколений. Ее называют единственной машиной времени, с помощью которой можно совершать путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее и настоящее… Книга — верный и неизменный наш спутник. Она остается главным источником, из которого мы черпаем знания. Недаром К. Г. Паустовский писал: «Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной страницы из новой книги!» Но, среди множества книг, как выбрать ту, которая оставит след в душе, запомнится на всю жизнь, укажет верный путь, обогатит твой внутренний мир? Многие люди обращаются сейчас к православной литературе. Это замечательные произведения, в которых нет зла, насилия, жестокости…

Я книгу взял, чеканные застежки отогнул,

Пересмотрел ряды кириллицы пригожей,

И воска с ладаном приятный аромат вдохнул.

Прочел псалом: «Как лань к источнику стремится,

Так рвется, Господи, к тебе душа моя».

Пахнула свежестью старинная страница,

И с тихой радостью читаю книгу я.

Что люди находят в православной литературе, какие мысли пробуждают в человеке эти книги, давайте мы с вами попытаемся разобраться в этих вопросах.

Учитель:

На фоне колокольного звона звучит стихотворение К. Романова «Не говори, что к небесам…»

Не говори, что к небесам

Твоя молитва не доходна

Верь, как душистый фимиам

Она создателю угодна.

Когда ты молишься, не трать

Излишних слов, но всей душою

Старайся с верой сознавать

Что слышит ОН, что ОН с тобою.

Что для НЕГО слова? – О чем,

Счастливым сердцем иль скорбящий

Ты не помыслил бы, — о том

Ужель не ведает Всезрящий?

Любовь к Творцу в душе твоей

Горела б только неизменно,

Как пред иконою священной

Лампады теплится елей.

Библиотекарь. Сообщение темы мероприятия, цели, эпиграфа, плана.

«Me пристало мне ни пахотою, ни сеянием семян сокращать время

моей жизни, потому что вместо плуга я владею искусством орудий ручного

дела, а вместо хлеба должен рассеивать семена духовные по вселенной и всем по чину раздавать духовную эту пищу», — лишь грамотный человек с богатым внутренним миром мог написать эти строки. Сегодня мы с вами поговорим о первопечатнике Иване Федорове.

Об Иване Федорове известно до обидного мало. Даже дата рождения приблизительная, высчитанная исследователями по некоторым событиям его жизни – 1510 год. Учился в Краковском университете, где получил учёную степень бакалавра. В 1550-х годах он служил дьяконом в Москве, в храме Николы Гостунского, где хранилось множество славянских и греческих книг. Служителей сюда брали особо грамотных. И он, Иван Фёдоров, удостоился этой чести. Иван Фёдоров понимал, что книги нужны людям, что без книг нет знаний, нет будущего. Ради книг он должен жить и трудиться. По благословению митрополита Макария Иван Фёдоров едет в Тверь в Отрочь монастырь побеседовать с узником этого монастыря – Максимом Греком, знающим тайну печатания книг. При встрече с ним Иван Фёдоров старался запомнить каждое слово учёного грека.

В 1553 году царь Иван Грозный приказал строить в Москве особый дом для типографии. Но готова она была только в 1563 году. Митрополит Макарий советует Ивану Грозному принять на службу Ивана Фёдорова. Писатель Юрий Овсянников в книге об Иване Фёдорове «Ради братий своих…» так описывает начало работы первой печатни в Москве: «Страх не покидал его со вчерашнего дня. Владыко Макарий вчера после всеношной объявил ему, что царь Иван Васильевич самолично желает узнать, как он, Иван Фёдоров, собирается подвижными буквами священные письмена печатать. И надлежит ему, Фёдорову, поутру явиться в государевы покои. Во время разговора с царём Иван Фёдоров подал ему белый лист бумаги, на котором подвижными буквами был отпечатан полный титул государя и царя Ивана Васильевича. Царь откинулся в кресле и долго любовался листом. Потом сказал: «Не в чулане начинать такое дело надо… Святой отец благословил тебя на него, и я без своей милости не оставлю. Печатню настоящую поставим. Здесь, в Кремле. У храма Николы Гостунского…»

Учитель : Первую книгу Иван Фёдоров закончил печатать 1 марта (14 марта по н. ст.)1564 года. Она называлась «Апостол». Иван Фёдоров и его помощник Пётр Мстиславец работали над ней почти год! Это был большой том церковного содержания.Печатники хотели, чтобы книга была похожа на старые рукописные книги. Шрифт её воспроизводил рукописное письмо. Первая буква каждой главы была выделена красной краской. Начало каждой главы было украшено узором, на котором переплетались виноградные лозы с кедровыми шишками. Через полтора года Фёдоров и Мстиславец издали сборник молитв «Часовник». Именно по этой книге на Руси учили детей чтению.

Библиотекарь: В 1566году Иван Фёдоров вместе с Петром Мстиславцем оставил Москву и переехал сначала в Литву, потом на Украину. Одной из причин было недовольство отдельной части церкви, священников, считавших кощунством механическое воспроизведение священных текстов с помощью печатного станка. Также не очень-то пришлись по вкусу старым монахам -переписчикам новые веяния в книжном деле. Труд переписчика становился абсолютно невыгоден: ведь станок позволял печатать книги куда быстрее и дешевле. В этом же году в типографии Фёдорова произошёл пожар, и он был неслучайным.

Ученик:

И тогда не знали два Ивана,

Заведя горячий разговор,

Что по воле вражеского стана

Запылает их Печатный двор.

Что объявят «ересью и ложью»

Всю печать – не рукописный труд,

И, призвав на «ересь» « кару Божью»,

Двор Печатный ночью подожгут.

Что потом боярин сговорится,

Как бы им народ ввести в обман,

Что покинет древнюю столицу

Для чужбины Фёдоров Иван… (Н. Кончаловская)

Учитель :«Зависть и ненависть нас от земли и отечества и от рода нашего изгнали и в иные страны, неведомые доселе», — писал Фёдоров в послесловии к своим книгам.

Но Фёдоров и Мстиславец продолжали заниматься печатным делом.

Несколько лет первопечатники работали в городке Заблудово в типографии литовского гетмана Григория Ходкевича, известного покровителя православного просвещения. Здесь было напечатано «Учительское Евангелие»- сборник евангельских текстов. В Заблудове в 1570 году вышла новая книга Ивана Фёдорова «Псалтырь с Часословцем». В этом же году состарившийся гетман Ходкевич закрыл заблудовскую печатню, так как не мог её больше финансировать.

Затем Иван Фёдоров с семьёй переехал во Львов. Он занял денег и построил свою печатню. В 1574 году он издал здесь первую русскую «Азбуку». Открывали её 45 букв кириллического алфавита. В азбуке находились учебные тексты, грамматические конструкции, а также молитвы, послания, притчи. Это была полноценная учебная книга, которая шла нарасхват и зачитывалась буквально до дыр. В послесловии И. Фёдоров писал, что букварь «напечатан для пользы русского народа».

Финансовые трудности вынуждают Ивана Фёдорова покинуть Львов и поступить на службу к богатому украинскому феодалу, князю Константину Острожскому. В городе Остроге заработала четвёртая по счёту типография И. Фёдорова. Мастер продолжал печатать свои книги. Но именно в Остроге им была напечатана первая полная славянская Библия. Она стала известна под названием «Острожская Библия». Издание Библии, широко разошедшейся по всем славянским землям, стало одним из главных деяний Ивана Фёдорова.

В последние годы жизни мастер испытывал большую нужду. Создать собственную типографию во Львове не удалось. Умер Иван Фёдоров в 1583 году 5 декабря. На надгробном камне была сделана надпись: «Друкарь книг пред тем невиданных».

Библиотекарь:

Русский народ отдаёт должное своему первопечатнику. Книгоиздатели и книговеды ежегодно, начиная с 1959 года, проводят научные сессии, посвящённые проблемам истории книги и книжному делу — «Фёдоровские чтения». Вышло большое количество трудов, посвящённых жизни и деятельности Ивана Фёдорова. В центре Москвы, на Никольской улице поставлен памятник первопечатнику. Монумент был открыт в торжественной обстановке 12 октября 1909 года. Сквер был расцвечен флагами, дорожки посыпаны песком, у подножия памятника посажены цветы. Профессор археологического общества Барсов сказал речь: «Торжественна и знаменательна настоящая минута в истории русского просвещения. Мы открыли сегодня памятник не человеку высокого положения не князю, не полководцу, не писателю, а просто рабочему печатного дела». В этот день к памятнику пришли работники всех московских типографий, они клали к подножию цветы, зелёные веточки, оранжевые листья клёнов и низко кланялись зачинателю их благородного дела.

На следующий день у памятника появился венок с надписью: «Первому мученику русской печати», намекавший на подвижничество первопечатника и на те опасности, с которыми ему пришлось столкнуться в Москве.

Мы видим сегодня И. Фёдорова таким, каким его изобразил скульптор С.М. Волнухин: высокий лоб, волосы, перехваченные ремешком, внимательный взгляд из-под густых бровей.

Ученик:

Мы умеем предками гордиться-

Память о печатнике живёт,

Фёдорову памятник в столице

Сохраняет бережно народ. (Н. Кончаловская)

1 марта 1564 года на московском Печатном дворе была отпечатана книга «Апостол» — первое точно датируемое издание первой русской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники.

Книга вышла по личному повелению Ивана Грозного, с благословления митрополита Макария, что придавало этому событию значительный государственный и духовный статус. Хотя, строго говоря, «Апостол» и не был первой книгой, напечатанной в Москве. Начиная с 1552 года царь, активно поощряемый митрополитом, ищет мастеров печатного дела для создания типографии. Именно в тот период на Москву приезжают несколько датских специалистов, а из Польши выписывается необходимое оборудование. Точно неизвестно, откуда в приложении к польскому печатному станку оказались нужные русские буквы, — тут историки спорят. Одни считают, что сама типография находилась в русских владениях тогдашней польско-литовской Унии, а другие полагают, что необходимый шрифт мог быть заказан специально в мастерских той же Дании или Голландии.

Как бы то ни было, за 10 лет до появления на свет «Апостола» на Руси выходили различные «анонимные» издания в неизвестном количестве (известно о семи). Местоположение типографии, выпускающей «доапостольские» издания также точно не установлено, как неизвестно и то, кто именно ей руководил. Здесь опять дискуссия: то ли это были датчане, то ли новгородские мастера, а может быть, проект был совместным. Но определенно работа велась, и она привела к уже точно известному результату — в 1563 году Иван IV именным указом учредил на Москве Печатный Двор, выделив ему значительное казенное финансирование. С этого момента, к счастью для историков, началось чиновное документальное сопровождение деятельности казенного типографского ведомства. Благодаря чему точно известно, что работа над «Апостолом» началась 19 апреля 1563 года под руководством Ивана Федорова и его помощника Петра Мстиславца.

Известно также, что к этому времени всю подготовительную работу уже можно было осуществлять на месте — при Печатном дворе имелась вся необходимая инфраструктура, где отливались нужные шрифты, а также изготавливалось и монтировалось оборудование. Эта работа заняла более полугода, но не менее продолжительной оказалась и подготовка самого текста. Редактура проходила под личным контролем митрополита Макария, а по некоторым сведениям — в ней принимал участие и сам царь Иван, который для своего времени считался весьма образованным человеком.

1 марта 1564 года первая официальная русская книга вышла в свет. «Апостол» превосходил предыдущие неофициальные «анонимные» издания как по качеству самого слога изложения, так и по качеству полиграфического исполнения. Выбор самого текста был вовсе не случаен — книга являлась официальным учебником для духовенства, так как в ней догматично закреплены первые толкования Святого Писания от учеников Христа. С появлением этой книги стало ясно, что книгопечатанье в стране уже точно есть, и есть образец на который должна равняться новорожденная отрасль. В этом смысле вторая книга Федорова и Мстиславца этому полностью соответствовала — изданный в 1565 году «Часовник», содержащий сборник молитв, также являлся учебным пособием для духовенства.

Столь блестящее начало, как это часто случается в нашем Отечестве, дорого обошлось самому начинателю — на Ивана Федорова начались гонения. И тут опять — нет точных данных о том, что же именно послужило причиной его отъезда из Москвы. По одной версии — главными притеснителями первопечатников стали переписчики книг, которых распространение типографского дела попросту лишало куска хлеба. Они несколько раз поджигали типографию Федорова, заставив его в конце концов уехать в Литву. Однако большинство историков считает эту версию несостоятельной, поскольку сама работа типографии с отъездом первопечатника вовсе не прекратилась. Под руководством ученика Федорова — Андроника Невежы —Московский Печатный двор с 1568 года продолжал активную издательскую деятельность. При этом книги печатались под покровительством и с благословения митрополитов Макария и Афанасия.

Так или иначе, но Федоров вынужден покинуть Москву, отправившись в Великое княжество Литовское. Сначала он основывает типографию в Заблудове, где издает «Учительное евангелие» (1568) и «Псалтырь с Часословцем» (1570). К этому времени первопечатник оказывается на территории новой страны — Речи Посполитой, что дает ему возможность перебраться во Львов, где появляется на свет второе издание «Апостола» (1574). Под именем Иван Федоров-Москвитин русский просветитель обретает европейскую известность, и магнат Константин Острожский приглашает его к себе в город Острог. Князь предлагает Федорову стать настоятелем и управителем Дерманского Свято-Троицкого Монастыря и организовать при нем типографское дело. Здесь Федоров издает, пожалуй, главный труд всей своей жизни — Острожскую Библию (1581). Это первое известное завершенное издание Библии на церковнославянском языке.

Андрей Седов, обозреватель EADaily

3Б класс,

Учитель: Селезнева Людмила Ивановна

Внеклассное мероприятие «Да здравствует книга»,

посвященное 450-летию первой точно датированной книги на Руси-«Апостол», жизни и деяниям первопечатника диакона

Ивана Федорова. Цель: сообщить о новом празднике в нашей культуре, рассказать о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове, познакомить учащихся с православными писателями, заинтересовать учеников православной книгой, её содержанием.Оборудование и технические средства:

1) мультимедийная презентация «День православной книги в России»;

2) выставка православных книг и печатных изданий

3) театрализованная сценка-диалог Ивана Федорова с царем Иваном Грозным, современного ученика с Иваном Федоровым

Сценарий праздника.

Вступительное слово учителя.

14 марта 2010 года в России впервые отмечался День православной книги. Этот праздник, который станет ежегодным, был учреждён Священным Синодом Русской православной Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова « Апостол», которая считается первой печатной православной книгой на Руси — её выход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю)1564 года.2. Рассказ о жизни и деяниях Ивана Фёдорова.Учитель: Известно, что Иван Фёдоров родился в 1510 году, учился в Краковском университете, где получил учёную степень бакалавра. В 1550-х годах он служил дьяконом в Москве, в храме Николы Гостунского, где хранилось множество славянских и греческих книг. Служителей сюда брали особо грамотных. И он, Иван Фёдоров, удостоился этой чести. Иван Фёдоров понимал, что книги нужны людям, что без книг нет знаний, нет будущего.

Ради книг он должен жить и трудиться. По благословению митрополита Макария Иван Фёдоров едет в Тверь в Отрочь монастырь побеседовать с узником этого монастыря – Максимом Греком, знающим тайну печатания книг. При встрече с ним Иван Фёдоров старался запомнить каждое слово учёного грека.

В 1553 году царь Иван Грозный приказал строить в Москве особый дом для типографии. Но готова она была только в 1563 году. Митрополит Макарий советует Ивану Грозному принять на службу Ивана Фёдорова. Писатель Юрий Овсянников в книге об Иване Фёдорове «Ради братий своих…» так описывает начало работы первой печатни в Москве:

«Страх не покидал его со вчерашнего дня. Владыко Макарий вчера после всеношной объявил ему, что царь Иван Васильевич самолично желает узнать, как он, Иван Фёдоров, собирается подвижными буквами священные письмена печатать. И надлежит ему, Фёдорову, поутру явиться в государевы покои. Во время разговора с царём Иван Фёдоров подал ему белый лист бумаги, на котором подвижными буквами был отпечатан полный титул государя и царя Ивана Васильевича. Царь откинулся в кресле и долго любовался листом. Потом сказал: «Не в чулане начинать такое дело надо… Святой отец благословил тебя на него, и я без своей милости не оставлю. Печатню настоящую поставим. Здесь, в Кремле. У храма Николы Гостунского…»

Ученик: Просыпались по застрехам птицы,

Запевали третьи петухи.

Поднималось солнце над столицей,

Золотя шатровые верхи.

Царь спешил на стройку. Там умело

Возводили стены мастера

Для большого дела, для живого-

Первого печатного двора.

Вот они! Пока ещё без крыши,

Меж лесами прорези окон.

И заметно с каждым днём всё выше

Становился дом со всех сторон.

Царский глаз, усталый, воспалённый,

Всё искал: не кроется ль изъян…

Пред царём коленопреклонённый

Книжный мастер – Фёдоров Иван.

Царь Иван стал, будто ростом ниже,

С мастером Иваном говоря,

Молодой, широкоплечий, статный,

Перед Грозным Фёдоров Иван

О палате рассуждал печатной:

Где поставит он печатный стан;

Пояснял он царственному тёзке,

Как сушить печатные листы,

Как хранятся для печати доски

Да какие буквы отлиты…

Грозный царь стоял и думал думу

О дерзанье царственном своём.

И в печати помощь видел Грозный

Для своих больших державных дел…

(Н. Кончаловская).

Учитель: Первую книгу Иван Фёдоров закончил печатать 1 марта (14 марта по н. ст.)1564 года. Она называлась «Апостол». (Слайд)Ученик: Итак, первая, точно датированная печатная книга на Руси увидела свет в марте 1564 года. Иван Фёдоров и его помощник Пётр Мстиславец работали над ней почти год! Это был большой том церковного содержания.

Печатники хотели, чтобы книга была похожа на старые рукописные книги.

Шрифт её воспроизводил рукописное письмо. Первая буква каждой главы была выделена красной краской. Начало каждой главы было украшено узором, на котором переплетались виноградные лозы с кедровыми шишками. Через полтора года Фёдоров и Мстиславец издали сборник молитв «Часовник». Именно по этой книге на Руси учили детей чтению.

Учитель: В 1566году Иван Фёдоров вместе с Петром Мстиславцем оставил Москву и переехал сначала в Литву, потом на Украину. Одной из причин было недовольство отдельной части церкви, священников, считавших кощунством механическое воспроизведение священных текстов с помощью печатного станка. Также не очень-то пришлись по вкусу старым монахам -переписчикам новые веяния в книжном деле. Труд переписчика становился абсолютно невыгоден: ведь станок позволял печатать книги куда быстрее и дешевле. В этом же году в типографии Фёдорова произошёл пожар, и он был неслучайным.Ученик: И тогда не знали два Ивана,

Заведя горячий разговор,

Что по воле вражеского стана

Запылает их Печатный двор.

Что объявят «ересью и ложью»

Всю печать – не рукописный труд,

И, призвав на «ересь» « кару Божью»,

Двор Печатный ночью подожгут.

Что потом боярин сговорится,

Как бы им народ ввести в обман,

Что покинет древнюю столицу

Для чужбины Фёдоров Иван… (Н. Кончаловская)

«Зависть и ненависть нас от земли и отечества и от рода нашего изгнали и в иные страны, неведомые доселе», — писал Фёдоров в послесловии к своим книгам.

Но Фёдоров и Мстиславец продолжали заниматься печатным делом.

Несколько лет первопечатники работали в городке Заблудово в типографии литовского гетмана Григория Ходкевича, известного покровителя православного просвещения. Здесь было напечатано «Учительское Евангелие»- сборник евангельских текстов. В Заблудове в 1570 году вышла новая книга Ивана Фёдорова «Псалтырь с Часословцем». В этом же году состарившийся гетман Ходкевич закрыл заблудовскую печатню, так как не мог её больше финансировать.

Затем Иван Фёдоров с семьёй переехал во Львов. Он занял денег и построил свою печатню. В 1574 году он издал здесь первую русскую «Азбуку». Открывали её 45 букв кириллического алфавита. В азбуке находились учебные тексты, грамматические конструкции, а также молитвы, послания, притчи. Это была полноценная учебная книга, которая шла нарасхват и зачитывалась буквально до дыр. В послесловии И. Фёдоров писал, что букварь «напечатан для пользы русского народа».

Финансовые трудности вынуждают Ивана Фёдорова покинуть Львов и поступить на службу к богатому украинскому феодалу, князю Константину Острожскому. В городе Остроге заработала четвёртая по счёту типография И. Фёдорова. Мастер продолжал печатать свои книги. Но именно в Остроге им была напечатана первая полная славянская Библия. Она стала известна под названием «Острожская Библия». Издание Библии, широко разошедшейся по всем славянским землям, стало одним из главных деяний Ивана Фёдорова. (Слайд)

В последние годы жизни мастер испытывал большую нужду. Создать собственную типографию во Львове не удалось. Умер Иван Фёдоров в 1583 году 5 декабря. На надгробном камне была сделана надпись: «Друкарь книг пред тем невиданных».

Учитель: Русский народ отдаёт должное своему первопечатнику. Книгоиздатели и книговеды ежегодно, начиная с 1959 года, проводят научные сессии, посвящённые проблемам истории книги и книжному делу — «Фёдоровские чтения». Вышло большое количество трудов, посвящённых жизни и деятельности Ивана Фёдорова. В центре Москвы, на Никольской улице поставлен памятник первопечатнику. Монумент был открыт в торжественной обстановке 12 октября 1909 года. Сквер был расцвечен флагами, дорожки посыпаны песком, у подножия памятника посажены цветы. Профессор археологического общества Барсов сказал речь: «Торжественна и знаменательна настоящая минута в истории русского просвещения. Мы открыли сегодня памятник не человеку высокого положения не князю, не полководцу, не писателю, а просто рабочему печатного дела». В этот день к памятнику пришли работники всех московских типографий, они клали к подножию цветы, зелёные веточки, оранжевые листья клёнов и низко кланялись зачинателю их благородного дела.

На следующий день у памятника появился венок с надписью: «Первому мученику русской печати», намекавший на подвижничество первопечатника и на те опасности, с которыми ему пришлось столкнуться в Москве.

Мы видим сегодня И. Фёдорова таким, каким его изобразил скульптор С.М. Волнухин: высокий лоб, волосы, перехваченные ремешком, внимательный взгляд из-под густых бровей.

Ученик:

Мы умеем предками гордиться-

Память о печатнике живёт,

Фёдорову памятник в столице

Сохраняет бережно народ. (Н. Кончаловская)

Учитель: А теперь, ребята, посмотрите сценку, которая поможет вам совершить увлекательное путешествие во времени и встретиться с удивительным человеком — первопечатником Иваном Фёдоровым. От него мы ещё раз услышим рассказ о создании печатных книг на Руси. А встретиться с ним нам поможет обыкновенный школьник Петя.(Занавес открывается. У печатного станка стоит Первопечатник. Появляется Петя.)Первопечатник (замечает Петю):

Ты кто таков? Откуда взялся?

Тебя я прежде не видал.

Петя (вздыхает, вытирает пот со лба):

Ну, наконец-то я добрался,

Меня сюда к вам Даль прислал.

Он мне рассказывал, что вы

В печать дорогу проторили,

И чтобы там не говорили,

Но мне хотелось бы узнать,

Как дело удалось начать.

Первопечатник:

Да как хоть кличут-то тебя?

Петя: Ой, извините, Петя я.

Первопечатник:

Ну, слушай, повесть вот моя.

Я книги с детства почитал:

В них видел мудрости исток.

И с ранних лет уже мечтал,

Чтоб каждый их читать бы мог.

Но вот была в чём незадача:

Не всякий книгу и видал,

А в руки взять — уж редкая удача.

Петя (удивлённо):

А я про это и не знал!

(С любопытством.)

И почему ж так редки книги были?

Первопечатник:

Так долго ведь вручную их писать.

Вот потому мы и решили

Книгопечатанье в Москве начать.

Мне повезло наш царь Иван,

Что средь народа Грозным звался,

Дал разрешенье на печатный стан,

И с Божьей помощью наш труд начался.

Мы буквы, шрифты отливали-

Давалось дело новое непросто,

Ночами тёмными не спали.

(С гордостью.)

И вышла книга первая – «Апостол».

К печатанью второй я приступил.

Но вскоре царь Москву покинул,

И труд мой тут же прерван был.

Бояре-недруги явили злую силу-

Печатню сжечь они пытались.

И мы, хозяйство не ленясь собрать,

В Литву далёкую подались.

Святое дело наше продолжать.

( Задумчиво.)

Так начались мои скитанья…

В Литве недолго я прожил,

Не все там высоко ценили знанья.

И в город Львов оттуда я отбыл.

Пошло там дело у меня-

Книг множество исправно выпускал.

Тогда и побывал в далёких странах я,

Где пользу грамоты народ признал.

Вернувшись, напечатал я «Букварь»,

Чтоб нашу азбуку весь мир услышал.

И первый русский « Календарь»-

Он тоже из моей печатни вышел.

Петя:

Да, это дело стоит похвалить!

А что сейчас вы издаёте?

Первопечатник:

Я Библию Руси задумал подарить-

Она у нас уже в работе.

Учитель: Книги, которые издавал Иван Фёдоров, были в основном духовно-религиозного содержания. (Слайд) Что такое православная книга в наше время? Митрополит Климент на празднике православной книги пояснил: «Православная книга-это издания, рассказывающие о православной вере, помогающие понять Священное Писание, богослужение, приобщиться к православной традиции». Посмотрите, ребята, на нашу выставку книг. Православные писатели хотят донести до вас евангельское слово в доступной и понятной форме. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних — вот что составляет содержание этих книг. Евангельская тематика присутствовала в произведениях многих русских писателей: И.С. Шмелёва (« Лето Господне», «Богомолье»), Л. Андреева (« Гостинец»), А. П. Чехова (« На Страстной»), Н. С. Лескова (« Фигура»), А. К. Толстого («Благовест»), Ф. М. Достоевский («Божий дар»). Православная традиция сохранилась и в творчестве современных писателей: Е. Поселянина («Николка»), Ю. Вознесенской («Путь Кассандры»), Н. Коняева («Никола хлебный»), Б.А. Ганаго («До первой звезды»), Л.Чарской.

Сейчас в нашей стране есть православные издания(«Лепта»), православные журналы (« Русский дом», « Славянка», «Виноград», «Фома»), православные радиостанции («Радонеж»), православные телеканалы(«Союз»).

Учитель: А сейчас я предлагаю вам послушать рассказ Б. Ганаго « Прозрение» и подумать: о чём написал вам автор?

( Прослушивание аудиокассеты и обсуждение содержания рассказа.)Учитель: На этом мы заканчиваем наш праздник. В заключение хочу сказать: прочитайте книги, о которых мы говорили. Оттого, какие книги вы будете читать, зависит и то, какими будете вы.

ЛИТЕРАТУРА И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИКИ:

- Овсянников Ю. М. Ради братий своих… М.: Молодая гвардия, 1975.

- http://ru.wikipedia.org/

- http://kobriniq.ru/

- http://blagovestnik.ucoz.ru/load/rozhdestvo/f_m_dostoevskij_bozhij_dar

- http://nsportal.ru

- http://www.proshkolu.ru/

«Ради братий моих и ближних моих»

(девиз первопечатника Ивана Фёдорова)

В 2014 году исполняется 450 лет первой печатной русской

книге «Апостол», напечатанной в Москве в 1563–1564 гг. Иваном Федоровым и

Петром Мстиславцем.

Работа над «Апостолом» велась в

течение года с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года.

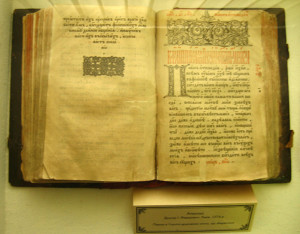

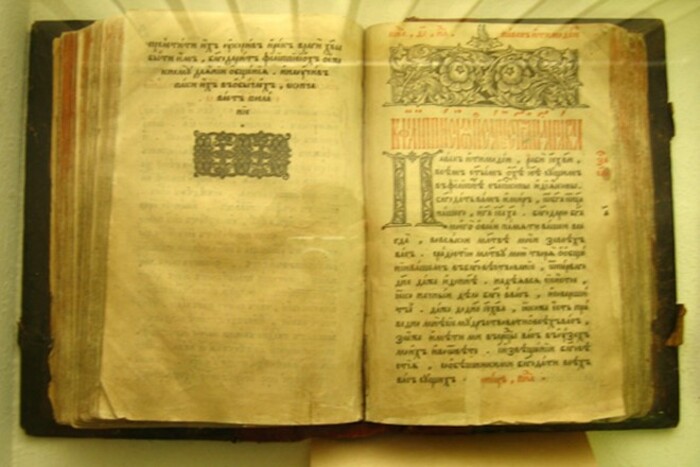

| Фронтиспис и заглавная страница книги |

«Древнерусская книга… Для

большинства современных людей это что-то по меньшей мере загадочное. И если она

не вызывает недоумения из-за непонятности, то порождает совсем другое чувство —

благоговения перед непознанным, таинственным. Это чувство «священного трепета»

вполне обоснованно, поскольку раньше, во времена Древней Руси, к книге

относились именно так».

Марина Башлыкова, науч. сотрудник

Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

«История ума представляет две

главные эпохи – изобретение букв и типографии: все другие были их следствием.

Чтение и письмо открывает человеку новый мир…»

Н. М. Карамзин

«Из всех изобретений и

открытий в науке и искусствах, из всех великих последствий удивительного

развития техники на первом месте стоит книгопечатание»

Ч. Диккенс

19 апреля 1563 года Иван Федоров

приступил к набору первой страницы своей печатной книги.

За его работой с большим интересом

наблюдал пришедший в типографию Иван Грозный. Металлические буквы укладывались

одна за другой — строка. Когда набранные строки образовали страницу, их

заключили в специальную раму. Петр Мстиславец, соратник первопечатника, взял

раму с набором и понес ее к печатному станку. Смазав краской шрифт, он наложил

на него лист чистой бумаги и плотно прижал прессом. Потом поднял пресс.

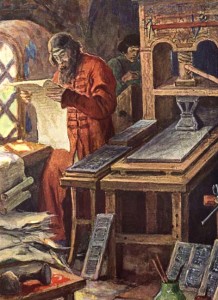

| Моравов А. В. Иван Федоров («Первопечатник») |

Иван Федоров бережно снял бумагу,

еще влажную, пахнущую краской, и стал внимательно рассматривать оттиск.

Проверил, хорошо ли сверстан текст, нет ли ошибок. На листе четко и ясно

прочитывалось: «Деяния апостольские».

Таким и запечатлел русского

первопечатника скульптор С. Волнухин — сосредоточенным, торжественным.

Он изображен во весь рост, с

непокрытой головой, в древнерусской одежде.

В правой руке держит только что

отпечатанный лист книги «Апостол», а левой поддерживает поставленную на скамью

печатную наборную доску.

Этот памятник, установленный

недалеко от того места, где была первая русская типография, прекрасно описал в

своей поэме «Иван Федоров» Вл. Луговской:

| Памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве. Скульптор С.М. Волнухин. 1909 г. |

Врезан в сияющий свод небесный,

Стоишь ты в Москве с ремешком на лбу,

Стоишь ты, дьяк, у стены старинной.

Лоб величав, бронзово чист,

Ты для России, для Украины

Держишь первый печатный лист.

И вот книга вышла в свет. Она

облачена в тяжелый переплет из досок, обтянутых кожей.

Набрана четким шрифтом, с киноварными

заглавными буквицами и значками на полях. Особенно хороши заставки перед

главами: травы и ветки, кедровые шишки и виноградные листья, а под ними —

красная вязь, заглавие.

Первая точно датированная русская

печатная книга сохранила, по определению одного исследователя, «строгую чистоту

и правильность московского пошиба письма во всех буквах и знаках», отличалась

«отчетливостью букв и красотой».

Доказано, что Иван Федоров сам

отливал шрифт: делал пунсоны — резанные на стали формы для каждой буквы, выбивал

из меди матрицы, по которым затем отливались свинцовые литеры. Поэтому его

можно смело назвать первым создателем русского печатного шрифта, он был также

первым наборщиком, первым корректором. Он рисовал и гравировал.

Он был, по собственному определению,

«делателем книг».

С введением на Руси книгопечатания

рукописные книги должны уйти в прошлое, что отлично понимал Иван Федоров,

который показал это очень наглядно: в рукописных книгах их легендарные авторы

изображались сидящими и пишущими, а в московском «Апостоле» Лука книгу не

пишет, он держит ее в руках, письменные же принадлежности лежат на столике. Они

как бы оставлены — такой вывод делает академик Д. С. Лихачев: это знак

предшествующей работы, а книга в руках не у писца — у печатника… Интересное

наблюдение!

Словом, это было превосходно

оформленное издание, свидетельствующее о высоком художественном мастерстве и

безупречном вкусе его создателя.

В «Деяниях апостольских» есть

послесловие, написанное самим Иваном Федоровым, — своего рода манифест русского

первопечатника, издателя и талантливого публициста. Послесловие — первое

светское произведение, вышедшее из-под печатного станка и рассказывающее о

зарождении книгопечатания в нашей стране.

Иван Грозный приказал «изыскать

мастерство печатных книг», после долгих поисков нашлись на Руси «некие хитрые

мастера печатному делу».

Царь «повелел устроить дом от своей

царской казны, где печатному делу строиться, и щедро давал из своих сокровищ

делателям — Ивану Федорову да Петру Мстиславцу — на устройство печатного дела».

|

В этом доме, или, как тогда

говорили, в печатной избе, и была создана первая в Москве государственная

типография, здесь Иван Федоров и напечатал знаменитого «Апостола»…

В свое время поэт и литературовед

Сергей Наровчатов заметил, что Иван Федоров возник на фоне нашей культуры

неожиданно, как Афродита из пены морской.

| Печатный станок, изготовленный по преданию Иваном Федоровым, XVI век. Львовский исторический музей |

Какая же культурная среда питала

Ивана Федорова, кто окружал его в повседневной работе, с кем он мог

встречаться, у кого учился мастерству, где набирал опыт книгопечатания? Что было

важного, значительного, мимо чего просто невозможно было пройти?..

Москва первой половины XVI века.

Интереснейшее, противоречивое время! Русь

набирает силы, обретает черты единого централизованного государства.

Расширяется торговля, растут города; централизуется система управления страны.

Развиваются ремесла, закладываются основы естественно-научных и технических

знаний.

В Москве развертывается большое

строительство, сюда были приглашены мастера из Владимира, Пскова, из-за

границы. Их трудом и вдохновением воплощаются великолепные замыслы зодчих,

утверждающих в камне славу, мощь и величие Русского государства.

Наиболее значительным сооружением

был, конечно, храм Василия Блаженного, который и сейчас, спустя четыре

столетия, поражает своим великолепием. Создали это чудо гениальные русские

архитекторы Барма и Постник.

Иван Федоров трудился над

«Апостолом» как раз в то время, когда на Красной площади воздвигался этот

собор.

Во время работы над «Апостолом»

расписывался Благовещенский собор Московского Кремля, и Иван Федоров мог видеть

на его стенах изображение древних поэтов и мыслителей — Гомера, Аристотеля,

Платона, Вергилия.

На Пушечной улице — недалеко от

типографии — работали замечательные литейные мастера. Среди них — Андрей Чохов,

отливший много колоколов и огнестрельных орудий. Знаменитый Царь-колокол отлили

братья Моторины. Работники Пушечного и Печатного дворов хорошо знали друг

друга. И, несомненно, опыт литейных умельцев был использован создателями

типографских шрифтов. (Из ст. Глухова А. Г. «Сеятель семян духовных» (Отечество, 2004, №

1-2, С. 45-58).

«Апостол» считается первым, точно

датированным печатным изданием, так как до этого момента историки упоминают

несколько подпольных печатных книг. В их числе несколько Псалтырей, три

Евангелия и Триодь.

По мнению большинства экспертов,

все они были выпущены в Москве в 1550 годах.

«Апостол» напечатан на французской

проклеенной бумаге в лист малого формата.

В книге 267 листов (534 стр.), на

каждой странице — 25 строк. Первые 6 листов — без помет. Нумерация — буквенная

кириллическая, начинается с 7-го листа. Оригинальный формат точно не известен

(все существующие экземпляры обрезаны переплетчиками), но примерно составляет

28×18 см (1:1,56). Пропорции наборной полосы (1:1,72) также стремятся к

золотому сечению. (http://mirbukv.com/novosti-kultury/1503-apostol-pervaya-datirovannaya-pechatnaya-kniga.html)

Большую изобретательность,

изумительное мастерство первопечатник проявил при изготовлении шрифтов.

Шрифт «Апостола» изготовлен по

особому образцу, отличавшемуся от современных ему западноевропейских и

славянских шрифтов. Таким образцом для Ивана Федорова послужил тот крупный

полуустав XVI века с небольшим наклоном вправо, который широко применялся в древнерусских

рукописных книгах. Этот рукописный полуустав привлек внимание первопечатника

прежде всего своей четкостью, простотой и изяществом очертаний букв.

Имело большое значение также и то,

что первопечатник не хотел отпугивать читателей ненужной новизной, стремился

приблизить печатный шрифт к рукописным буквам, к которым русские люди давно

привыкли.

Рисунки букв «Апостола» всегда

очень четки, читабельны. Их наклон вправо строго соблюден, а величина всюду

одинакова, и потому строчки ровны и стройны. Также последовательно выдержано

одинаковое расстояние между буквами.

Оглавление книги напечатано

нарядной вязью; это сплошной узор из причудливого сплетения крупных букв.

Шрифт «Апостола» 1564 года

настолько совершенен и привлекателен, что оказал влияние на западнославянское

книгопечатание. В Московском же государстве этот шрифт считался образцовым в

течение полувека, вплоть до начала XVII столетия.

Рука большого мастера сказалась и в

верстке «Апостола». Безукоризненно прямые линии строк, совершенно одинаковые

расстояния между ними, точная подгонка заглавных инициалов к строчным буквам,

строго выдержанные крайние линии справа и слева — все это создает впечатление

подкупающей гармонии и облегчает чтение книги.

Вязь, инициалы, вставки в тексте и

на полях напечатаны красной краской (киноварью), все остальное — черной

краской. Киноварь и черная краска очень высокого качества. Благодаря этому

текст книги хорошо сохранился.

«Апостол» 1564 года богато украшен.

В нем, кроме нарядной вязи, имеется

серия заставок — сорок восемь чудесных рисунков, отпечатанных с двадцати

гравировальных деревянных досок (некоторые заставки повторяются), двадцать два

красивых инициала — узорные буквы, отпечатанные с пяти досок (инициалы тоже

повторяются), пятьдесят четыре маргиналии (указания на главы и на порядок

чтения текста) с одной доски и, наконец, превосходный фронтиспис.

Рисунки заставок даны на черном

фоне и состоят из причудливого переплетения пышных, широколистных трав с

плодами в виде кедровых шишек, стручков, маковых головок. Эти растительные

орнаменты очень пластичны, выразительны, полны живого движения растительных

побегов. В заставках чувствуется опытная рука талантливого художника-гравера,

самостоятельно, творчески перерабатывавшего мотивы заставок, известные ему по

древнерусским рукописным книгам.

Особое место в книге занимает

фронтиспис — замечательное произведение древнерусского художника-гравера,

первая художественная гравюра на дереве в России.

Фронтиспис состоит из рамки, художественно

выполненной в виде арки на двух колонках, и помещенного в эту рамку изображения

легендарного автора книги — апостола-евангелиста Луки, склонившегося над

рукописью. Фронтиспис отпечатан с гравюры на дереве размером 26,25хI6,6

сантиметра, причем эта гравюра также составная: фигура Луки выполнена на

отдельной доске, которая вплотную вставлялась в другую доску с изображением

рамки. Такое устройство двойной гравюры позволяло пользоваться не только всей

композицией в целом, но; и каждой из ее составных частей в отдельности.

В этой гравюре большое мастерство

художественного выполнения сочетается с глубоким и значительным замыслом:

изображение человека, работающего над книгой под торжественно-великолепной

триумфальной аркой, как бы прославляет вдохновенный труд создателя книги.

Итак, оригинальная

усовершенствованная техника двуцветной печати, четкий и красивый шрифт,

отличная верстка, безупречно грамотный текст, богатое разнообразие и тонкое

художественное выполнение заставок и узорных букв, превосходный фронтиспис —

все это восхищает в первой книге Ивана Федорова, изданной им в государственной

типографии.

«Апостол» 1564 года является

синтезом всего лучшего, что было в древнерусских рукописных книгах и в практике

анонимной типографии, итогом развития книжной техники прошлого, которая была

значительно обогащена первопечатником, одаренным изобретателем и новатором в

области книгопечатания.

Примечательно, что итальянец

Рафаэль Барберини, хорошо знакомый с мировыми достижениями итальянских

типографов, в письме на родину с большой похвалой отозвался в 1564 году о

московских печатниках, о работе московской государственной типографии: «В

прошлом году ввели они у себя печатание …и я сам видел, с какой ловкостью уже

печатались книги в Москве».

Иван Федоров снабдил «Апостол»

послесловием, в котором рассказал, как и почему на Руси началось печатное дело.

Это послесловие — живой, изобилующий конкретными деталями рассказ очевидца и

участника описываемых событий.

«Апостол» 1564 года —

непревзойденный шедевр древнерусской печати, высшее достижение полиграфического

мастерства XVI века.

Академик Д. С. Лихачев пишет, что в

этой книге «до сих пор не найдено ни одной типографской погрешности (плохих

оттисков, непрочно закрепленных строк, нестойкой типографской краски) и ни

одной опечатки, без которых не только в России, но и в Западной Европе не

обходилось во все последующие века книгопечатания ни одно издание».

«Иван Фёдоров понимал свою роль в

истории русской культуры снабдив свои издания послесловиями, в которых он

говорит как Бог и обращается к Богу как равный. Никогда после него ни у одного

печатника не было такого высокого самосознания… Он был и остаётся первым

потому, что первым создал печатные книги с таким безупречным искусством». Это

была личность, равная титанам Возрождения.

Это творение Ивана Федорова было

образцом для его учеников и почитателей, для продолжателей его великого дела.

Произведения всех русских

печатников XVI века носят явные следы благотворного влияния фёдоровского

мастерства. Но ни одно из этих произведений не могло превзойти технический и

художественный уровень «Апостола» 1564 года. (http://www.raruss.ru/slavonic/slav3/1340-apostol-fedorov.html)

Выбор «Апостола» для

первого издания государственной типографии оправдан тем, что

«Апостол» в Древней Руси использовался для обучения духовенства. В

нем заключены первые образцы толкования учениками Христа Святого Писания, а

несколько ранее Московские соборы выступили с осуждением ересей, причиной

которых называлось неправильное толкование Святого Писания.

Книга вышла в свет 1 марта 1564

года повелением Ивана Грозного и благословением митрополита всея Руси Макария.

Иван Федоров с Петром Мстиславцем

вошли в историю как русские первопечатники, а их первое датированное творение

стало образцом для последующих изданий. (http://www.ruprint.ru/2007/03/01/3515.html)

До наших дней в мире сохранилось

около 70 экземпляров московского «Апостола» 1564 года. Большая их часть

находится в разных городах России, прежде всего в Москве – треть всех известных

сейчас. Экземпляры этой книги имеются в ряде других стран: Великобритании, США,

Киргизии, Чехии, Латвии и, конечно же, в Украине. (http://prav-kniga2010.narod.ru/apostol-1564.htm)

Книжный знак Ивана Фёдорова

Будучи знаком с устройством

типографского дела в Западной Европе, Иван Фёдоров как средневековый

ремесленник выбирает себе особый знак — марку мастера. Форма марки представляет

собой стилизованное изображение снятой воловьей шкуры, знакомое и нашему

современнику. Типограф имел право на этот знак кожевенников, поскольку печатные

книги переплетаются в доски, покрытые кожей, а история книги знает долгий

период, когда основным материалом для письма был пергамен, то есть кожа,

выделанная особым образом.

Буквы на знаке — инициалы имени и

фамилии мастера, стрелу причудливой формы, разделяющую поле, сравнивали и с

векторным изображением движения, и с формой рала, использовавшегося в это время

при обработке земли, и с теми реками, которые «напояют вселенную». (Из ст. Башлыковой М.

«Древнерусская книжность» (История: журн. Изд. дома «Первое сентября», 2013, №

3, с. 22,23).

В оформлении львовского «Апостола»

использована гравюра, где рядом с гербом города Львова Иван Федоров впервые

поместил свой типографский знак: S-образно изогнутая лента и стрела.

Если значение герба Львова с

изображением крепостной стены, в воротах которой помещен «шагающий лев», хорошо

известно — лев намекает на название города, крепостная стена означает его

неприступность, а ворота с поднятой решеткой — гостеприимство, то значение

знака Ивана Федорова — еще одна загадка, связанная с первопечатником.

Герб Львова и типографская марка

Ивана Федорова из «Апостола». 1574г.

В этом знаке видели намек на

печатный знак Альда Мануция — дельфин, обвивающий якорь; видели сходство с

гербом белорусского дворянского рода Рагоза, что позволило выдвинуть гипотезу о

дворянском происхождении первопечатника. Высказывалось предположение, что

изогнутая лента — это река, напоминающая об известном изречении: «Книги суть

реки, вселенную напояющие», а стрела — устремленность вперед, указание на прогрессивную

роль печатного дела.

*Альд Пий Мануций (Aldus Pius

Manutius, около 1450-1515), крупнейший венецианский типограф конца XV — начала

XVI века, главная заслуга которого — издание превосходно отредактированных и

текстологически выверенных произведений греческих и латинских классиков.

Издательская марка Альда Пия Мануция особенно интересна для нас по той причине,

что она является первой маркой, сведения о которой были письменно зафиксированы

в России.

Якорь означает незыблемость и

твердость веры, а рыба – дельфин – душа человеческая, удерживаемая якорем веры

от зла и нечистоты.

Существует другое толкование

типографского знака Альда Мануция.

Согласно ему, типографский знак

Альда Мануция иллюстрирует латинскую пословицу – festina lente – «поспешай

медленно»: дельфин символизирует быстроту, а якорь – сдерживающее начало. (Из кн.: Муравьевой Т. «Иван

Федоров» (М, 2011), с. 195,266, 267; Немировский Е.Л. Издательская марка Альда Пия Мануция http://chiki077.mylivepage.ru/forum/1794/1130)

Примечательно, что сам Иван Федоров

никогда не называл себя первопечатником.

Смысл своей жизни Иван Федоров

определил так: «Духовные семена надлежит мне по вселенной рассеивать».

В настоящее время многие

предприятия и учреждения, связанные с книгоизданием, носят имя Ивана Федорова.

Именем первопечатника названа одна

из старейших и лучших типографий в России (ныне Издательско-полиграфический

холдинг «Иван Федоров») в Санкт-Петербурге, издательско-полигра-фический

техникум (ныне колледж) носит его же имя, в 2010 году в связи с 80-летием со

дня основания имя Ивана Федорова получил Московский государственный университет

печати (бывший Полиграфический институт) — крупнейший в стране вуз, готовящий

специалистов в области полиграфии и издательского дела.

И еще одно свидетельство уважения к

памяти первопечатника: в 2009 году Русской православной старообрядческой

церковью Иван Федоров был причислен к лику святых, как «Святой праведный диакон

Иоанн, словенским книгам печатник».

День его памяти 5 декабря по

старому стилю.

Что почитать

Муравьева, Т. В. Иван Федоров /

Татьяна Муравьева. — М.: Молодая гвардия , 2011. — 336, [1] с.: [8] л. фотоил. —

(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. Малая сер. ; вып. 18).

-Библиогр. : с. 336-337.

В истории нашего отечества есть две

великие даты — Крещение Руси Владимиром Святым и появление первой печатной

книги на славянском языке во времена Ивана Грозного. Первая печатная книга

«Послания и деяния Апостолов» появилась в первый день весны 1564 года

в Москве на Печатном дворе усилиями великого энтузиаста своего дела Ивана

Федорова. Детство и учение будущего первопечатника пришлись на времена правления

Василия III, незадолго до которого Русь окончательно освободилась от

многовекового татарского ига, зрелые годы проходили в тревожные и судьбоносные

времена царя Ивана Грозного.

Знавал Иван Федоров милость и

поддержку великих князей и духовенства, но и подвергался незаслуженной опале,

работал в Кракове, Львове, Вильне и всегда, где бы ни находился, выступал

великим просветителем и тружеником.

Перед читателями — наиболее полная

биография Ивана Федорова, она построена не вполне обычно. Своеобразную оправу

строго документированного исторического изложения составляет художественная