Когда работать, если у славян так много праздников? Секрет в том, что многие праздники были связаны с трудом. В эти дни полагалось не отдыхать, а трудиться на благо своего Рода и общины. Таковы славянские праздники сбора урожая: Зажинки, Спожинки и Дожинки. Завершаются они Осенинами, только здесь наступает пора для недолгого отдыха.

Как определить даты праздников урожая?

В старь к дням празднования относились не так, как нынче. Сейчас всякий праздник имеет для нас одну верную дату. Раньше же многие праздники были связаны с работой и изменениями природы, потому их даты могли сдвигаться. Праздники сбора урожая начинают, конечно, когда уже есть спелые плоды, когда колосья налились силой и готовы к жатве.

Даты праздников отличаются в зависимости от региона страны. В южной местности урожай начинают собирать раньше, а то и вовсе делают это не один раз за лето. На севере на сбор урожая остается совсем немного времени – работа должна завершиться к осенним дождям. Потому если урожай у вас ещё не поспел к Зажинкам, праздновать этот день стоит позже.

Читайте также: Славянский календарь

Славянский календарь на 2023 год

Зажинки: начало сбора урожая

Зажинки, первый праздник сбора урожая, выпадает на 5 июля. В это время всюду начинали сбор даров природы. Где ещё не поспела пшеница и рожь, начинали сенокос. Дети ходили в лес за ягодами и приносили корзины с ними в дом.

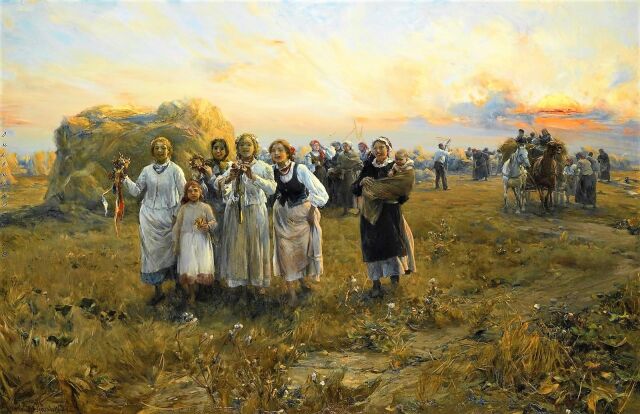

Зажинки на поле начинают старшие женщины. Большуха, старшая женщина в семье, отправляется на поле. С собой женщины приносят дары для Матери Сырой Земли. На Зажинки каждая женщина сжинала первый сноп и складывала его вместе с другими снопами, от всей общины. Так делали большой общий сноп, который должен был принести богатый урожай.

После обряда к жатве приступают все женщины деревни. Убирали урожай с песнями:

А я, молоденька, рожь топчу,

Рожь топчу, рожь топчу,

Травку-муравку вытопчу,

Вытопчу, вытопчу,

Зеленое жито вырастет,

Вырастет, вырастет,

А я, молоденька, буду жать,

Буду жать, буду жать,

И да у снопочки вязать,

Да вязать, да вязать.

Спожинки: середина сбора урожая, совместная жатва

Спожинки – праздник не столь торжественный, как Зажинки. «Спожинки» значит «совместная жатва». Начиналась она с 15 августа. В это время собирались всей общиной, деревней, смотрели, сколько урожая осталось убрать, на чьем поле больше всего несжатых колосьев, кому нужна помощь.

Спожинки начинаются сразу после Медового спаса. Когда на столе появился первый мёд, хозяева зовут гостей и уговариваются с ними об общей работе – толоке. Участие в толоке могло оплачиваться деньгами или частью урожая. Часто приходили на Спожинки и чтобы повидаться с друзьями-подругами, поработать вместе, ведь так дело веселее спорится.

На горушке на крутой,

На раздольице широкой

А стоит народ всей толпой

Глядит народ толоку.

А чья это толока?

Богатого мужика,

Богатого мужика,

Акимова толока.

Дожинки: окончание жатвы

Праздник окончания жатвы называют иначе Дожинками. Выпадает он на 22 августа, но может быть и позже. Главное, успеть дожать до начала Осенин, празднования дня Авсеня.

Дожинки считаются также праздником Лешего. В это время хозяин лесов ещё не засыпает, но люди уже начинают прощаться с ним. На границе леса и поля приносят дары Лешему. Хозяина леса благодарят за помощь, за то, что лесные звери не повредили посевам, просят помочь и на следующее лето.

Осенины: не один день, а неделя праздников

Осенинами звали всякий съезжий осенний праздник, т.е. день, когда собирается за одним столом родня, в том числе из соседних деревень. Точной даты этот праздник не имеет, однако, вернее всего праздновать Осенины вместе с Авсенем, праздником Осеннего Солнца.

Начинают подготовку к Осенинам 19 сентября. Мужчины собираются на братчину, вместе садятся за стол и не просто пируют, а обсуждают, кто сколько урожая собрал, хватит ли до весны, кому помочь нужно. На братчине делят обязанности по подготовке общего праздника Авсеня для всей деревни.

Авсень или Таусень выпадает на день Осеннего Равнодествия. Но праздновать его можно долго, начиная с 19 и до 25 сентября. За это время встарь успевали встретить Осенины, принять гостей в своём доме, ответить им тем же, погулять на деревенском празднике.

Читайте также:

Овсень — славянский праздник осени, праздник Бога Авсеня

Праздник Коляды – 21,22 декабря, славянский праздник Молодого Солнца

Праздник Ивана Купала — что а праздник такой?

Славянские праздники и обряды

Пословица «что посеешь, то и пожнешь» как ни одна другая отражает реалии жизни славян. Будущее всего рода, общины или деревни целиком зависело от урожая зерновых и плодовых культур, так как они составляли основу рациона.

Основные славянские праздники урожая: Зажинки, Спожинки и Дожинки. А завершающим этапом были Осенины. После них наступало холодное зимнее время, дающее славянам небольшой отдых до следующего сезона посадки и сбора.

У праздников сбора урожая нет привязки к дате и месяцу. В каждом регионе страны они были свои и напрямую зависели от погодных условий и скорости появления спелых плодов, созревания зерна. На южных территориях урожай собирался не один раз за лето и гораздо раньше, чем у северных соседей.

Первый основной праздник сбора урожая – Зажинки – ориентировочно приходится на 5 июня. В это время занимаются заготовкой сена для животных, а также отправляются в леса и поля за первыми дарами природы.

Зажинки всегда начинались с проведения особого ритуала. Самая старшая женщина в каждой семье – Большуха – первой отправлялась в поле на рассвете. С собой они брали подношение для Матери Сырой Земли: хлеб, яйца, молоко, и сжинали первые снопы, которые также приносились в дар вместе с угощением. И лишь после этого последующие снопы складывали в общий стог, как бы от всей деревни. Этот ритуал был призван принести богатый урожай. После этого к жатве приступали и другие женщины.

Первый сноп, собранный старшими женщинами, хранился до будущего сезона. В следующем году из него бралось несколько колосков и бросалось при посеве для обильного урожая.

Предварительно, перед проведением ритуала, необходимо было вычистить дом, застелить все чистым бельем и приготовить праздничное угощение. Особое место на столе во время празднования Зажинок всегда занимал свежеиспеченный хлеб.

Этот праздник означает «совместная жатва» и приходится на середину августа. Спожинки уже не отмечались торжественными ритуалами и подношениями. Вместо этого община собиралась оценить, сколько урожая уже собрано, а сколько осталось, у кого больше несжатых колосьев, кому нужна помощь. Делалось это после Медового спаса. Когда первые соты появлялся на столе, хозяева звали гостей на блины и кашу с медом и договаривались с ними о помощи, общей работе – толоке. Родственники, при условии, что могли себе это позволить, помогали бескорыстно, но с другими жителями деревни приходилось расплачиваться за участие в толоке деньгами или частью урожая.

Во время Спожинок принято было очищать колодцы и набирать первую чистую воду для себя и животных, а также купаться в реках и озерах самим и мыть домашнюю скотину, очищая себя и ее от худа.

Праздник окончания сбора урожая иначе назывался Дожинками и выпадал на конец августа – начало сентября. Главное условие: успеть собрать остатки урожая до начала осенних дождей или Осенин, празднования дня Авсеня. Приурочивались Дожинки к Третьему спасу.

При завершении жатвы некоторое количество колосьев оставляли в поле несжатыми. Этот пучок получил название «борода». Стебли надламывали и сгибали дугой так, чтобы колоски соприкасались с землей. У этого пучка женщины часто гадали на суженого, на будущее или просто загадывали желания.

На Дожинках были свои традиционные блюда, подаваемые в каждом доме на стол. Считалось, что они могут посодействовать плодородию и обильному урожаю в следующем году. «Саламат» – густая каша из овсяной муки с маслом и салом, «дежень» — толокно, замешанное на кислом молоке или воде, пироги с кашей, блины, пиво и мед.

Дожинки были и праздником Лешего. В это время хозяин леса еще не засыпает, и люди приносят ему дары, благодарят за помощь, и прощаются до следующего года. На границе леса и поля славяне оставляли некоторую часть своего урожая, расхваливая хозяина леса за доброту и мудрость, благодаря его за то, что лесные звери не повредили урожай, не потоптали посевы, а птицы не склевали семена.

Точной даты у этого завершающего урожайный год праздника нет, но славяне традиционно праздновали его вместе с Авсенем, праздником Осеннего Солнца. Готовиться к ним начинают заранее, 19 сентября.

В это время принято навещать родных, в том числе в соседних деревнях, собираться за одним столом, чтобы обсудить итоги года: кто, сколько урожая собрал, что успел запасти из даров леса, хватит ли запасов, чтобы кормить семью весь год, можно ли излишки продать или передать в дар родственникам. Это называется братчиной, принимают в ней участие только мужчины. Также за столом идет распределение обязанностей по подготовке к празднованию. Авсеня всей деревней.

Авсень или Таусень выпадает на день осеннего равноденствия, и празднование его и Осенин длится всю неделю с 20 по 25 сентября. Это время для шумных гуляний, застолий, время встреч с родными и друзьями.

Также в это время проходят ярмарки, где на продажу выставляются домашняя скотина и товары, выращенные, собранные или приготовленные своими руками: ягоды, фрукты, овощи, грибы, соленья, варенье, мед, молочные и мясные продукты.

Овощи

Дни благодарения: как отмечают праздники урожая в разных странах

Автор опубликовано 23.09.2019

Когда осень наряжает леса в золотые и багряные одежды, наступает самый хлебосольный и важный праздник — люди отмечают окончание летней страды и сбора урожая. Даты и традиции у всех народов разные, но объединяет их одно — благодарность богам и матушке-земле за обильные дары. И везде, во всех странах мира, праздники сопровождаются увеселениями и религиозными обрядами.

Истоки праздника урожая на Руси

Праздник урожая у славян называется Осенины. Первым Вселенским собором в 325 году 14 сентября было установлено началом нового года. В этот день праздновались первые Осенины.

14 сентября называли днём Семёна Летопроводца в честь схимника и подвижника Симеона Столпника, жившего в V веке. Праздничный день принято было отмечать благотворительностью и щедрой милостыней.

Имея языческие истоки, праздник урожая органично соединился с христианским культом. Вторые Осенины приходились на 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. В православной Руси её благодарили за урожай и просили заступничества. С этой даты начинались и осенние свадьбы, которые с нетерпением ждали девушки и холостые мужчины.

В день вторых Осенин Было принято прощаться со старым — прошлогодним — огнём и высекать новый. Гасились все печк, свечи и лампады и вновь зажигались уже от нового — чистого — огня. С ним обходили весь дом и от него зажигали поленья в печи. Дымом окуривали домашнюю скотину. Высекание нового огня было мужским делом.

Женщины встречали Осенины хлебом и киселём у реки в большом хороводе. Самая старшая стояла в центре с овсяным караваем в руках и возносила молитву Богородице. Затем каравай делился на куски по числу участниц обряда. Ломти каравая скармливались скотине, чтобы привлечь в дом богатство. Традиционные блюда праздничного стола — крупяная кутья с мёдом и молочные блюда.

В современной России праздник урожая отмечается именно 21 сентября. В традиционном виде он возрождается в сёлах, а в крупных городах вторая половина сентября отмечается выставками и ярмарками, сопровождающимися гуляньями, выступлениями артистов и концертами.

Беларусь

В Беларуси праздник урожая называется «Багач» и отмечается в день астрономического осеннего равноденствия. В 2022 году эта дата приходится на 20 сентября. Традиционное пожелание в этот день — быть богатым как осень. Когда заканчивается сбор урожая, зажигается «домашний очаг». Каждая семья вносит в него свою лепту — горсть ржаного зерна с первого обмолоченного снопа. Зерно ссыпается в лубок — деревянный короб.

Проводится молебен и в короб устанавливается зажжённая свеча. Затем его с песнями проносят по всему селу и выставляют в хату, где он будет находиться весь следующий год. Считается, что этот очаг – «Багач» – приносит достаток всей деревне, но особенно тому дому, где хранится.

Современный праздник урожая сопровождается выступлениями этнических ансамблей, проводятся мастер-классы по традиционным ремёслам, на праздничные столы выставляются плоды нового урожая.

Израиль

У еврейского народа праздник урожая имеет корни, уходящие в библейские времена, когда Моисей 40 лет водил свой многострадальный народ по Синайской пустыне. Праздник продолжается 7 дней и называется Суккот или Праздник кущей. Начинается он на 15-й день нового года по еврейскому календарю. В 2022 году он приходится на 16 октября.

Название праздника происходит от слова сукка (другое название — кущи) – разборное переносное жилище, которое укрывало евреев во время странствия из Египта в Землю обетованную.

У евреев всего мира принято широко отмечать Суккот, это один из трёх самых значимых праздников. Израильтяне совершают паломничество в Иерусалим, где проходит празднование, посвящённое окончанию сбора урожая.

Традиционно еврейские семьи строят во дворе, на террасах и даже балконах шалаш (кущи), где они должны провести за семь дней как можно больше времени. Радость от богатого урожая больше похожа на благоговение перед Богом за его великую милость — выращенный и благополучно убранный урожай.

Особый ритуал Суккота — вознесение лулава. Поднимаются и благословляются собранные в букет ветви четырёх растений — цитрона, финиковой пальмы, мирта и ивы. Они символизируют многообразие и единство еврейского народа.

Празднование начинается накануне вечером, когда накрывается обильная трапеза, и проводится благословение на хлеб. К столу обязательно подаются блюда из плодов нового урожая.

Ирландия, Шотландия, Уэльс

Традиция празднования сбора урожая в Ирландии и на севере Британии зародилась во времена кельтов. У праздника два названия — Ламмас и Лугнасад. На Изумрудном острове праздничные дни приходятся на первую неделю августа. Лугнасад — один из главных праздников кельтского Колеса Года, и отмечается он пышнее других. В эти дни принято печь круглый хлеб из зерна с последнего убранного снопа. Этот каравай вместе с букетами, венками и гирляндами из полевых цветов считается символом праздника. Гирлянды и венки должны носить все присутствующие на празднике.

В Лугнасад молодые люди заключали временные браки. Их родители договаривались меж собой. Парень и девушка, становились друг к другу лицом, брались за руки и обещали быть вместе один день или весь год. Если впоследствии они решали расстаться, нужно было прийти на то же место, встать друг к другу спиной и просто разойтись. При этом парень должен был стоять лицом к северу, а девушка — к югу.

Праздник включает прогулки на холмах, прыжки через костёр, подношения земле и богам плодородия за обильный урожай.

Корейский Чхусок и китайский Чжунцюцзе

Название дня урожая или праздника Середины Осени в Юго-Восточной Азии звучит по-разному. Но проводится он в одни и те же даты во всех странах региона — на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Происхождение Чхусока и Чжунцюцзе имеет несколько версий. Наиболее достоверная, по мнению исследователей, связана с поклонением полной Луне. Дата праздника — плавающая, в 2022 году она приходится на 10 сентября. Полная луна в сентябре ассоциируется у азиатов с удачей и плодородием.

У жителей Азии до сих пор силён культ предков и с ним связаны многие обряды. В первый день выставляется обильное угощение духам предков.

Чхусок и Чжунцюцзе — это семейные праздники и официальные выходные. В эти дни семьи собираются в полном составе, даже если ехать приходится с другого конца страны.

В Северной Корее Чхусок не столько весёлый, сколько торжественный праздник. Предпочтение отдаётся почитанию ушедших предков. На могилы принято приносить деньги — 50 или 555 вон. Считается, что цифра 5 приносит в семью благосостояние.

Праздничный стол накрывается блюдами из риса нового урожая. Главное из них — варёные рисовые пирожки сонпён. В этот день в корейских домах витает хвойный аромат, так как сонпёны варятся на подложке из сосновых иголок. Традиционные развлечения Чхусока — мужская рукопашная борьба и женские хороводы.

Одна из традиций праздника урожая в Корее — посещение могил предков. Она исполняется на второй (основной) день праздника. На захоронениях наводится порядок и обязательно возлагается еда. Ритуал сопровождается низкими поклонами.

В Китае пекут сладкие «лунные пряники» из семян лотоса и дроблёного кунжута, и круглые лепёшки.

Здесь запах праздника — пряно-древесный, чуть сладковатый аромат цветущей кассии. С наступлением темноты повсюду зажигаются фонарики, а влюблённые молят богов соединить их вместе навсегда.

Видео: традиции Чжунцюцзе

Германия

Каждая земля в Германии имеет свои традиции в праздновании Дня урожая. Однако символом всеобщего праздника стала соломенная кукла Кирмес. Изначально это было название народного гулянья, посвящённого открытию церкви. Кирмес — KircheMesse — переводится как церковная служба. Позже в северной и центральной Германии Кирмес превратился народный праздник осеннего урожая. В 2022 году его будут праздновать 02 октября.

Куклу Кирмес изготавливают за 14 дней до праздника, а накануне закапывают в землю. Праздничный обряд начинается с выкапывания Кирмеса. Его торжественно провозят по главной улице и водружают на почётное место — украшенное плодовое дерево. И только после этого начинаются весёлые состязания, танцы и обильная трапеза. Завершаются гулянья закапыванием Кирмеса вместе с остатками угощений и битой посуды. Таким необычным подношением выражается благодарность богам за щедрый урожай. Точку в празднике ставит грандиозный фейерверк.

Франция

В третий четверг ноября во Франции начинается фестиваль молодого вина Божоле Нуво. В этот день выпускают первое вино из винорада нового урожая. На главной площади небольшого городка Божо выставляют бочки с вином.

По традиции в праздничный день французы должны посетить несколько баров и выпить там по бокалу божоле. За несколько дней до праздника бутылки с молодым вином рассылаются в разные страны.

Северная Америка

День Благодарения — праздник обильного урожая, зародившийся в начале XVII века в одном из первых поселений английских религиозных паломников — Плимутской колонии. Её обитателям удалось выжить и получить хороший урожай благодаря местному коренному народу. Долгое время этот праздник отмечался отдельно каждым штатом и в разное время. И только по указу Авраама Линкольна в 1863 году он стал национальным.

В США День Благодарения празднуется в четвёртый четверг ноября, в Канаде — во второй вторник октября.

На протяжении столетий праздник урожая сопровождался весёлыми народными гуляньями и церковными службами, ведь в первую очередь блаодарность возносилась Богу. Сегодня это традиционный семейный праздник, когда собираются вместе близкие люди и друзья.

Праздник урожая, пожалуй, одна из самых древних традиций нашей цивилизации. Сегодня он трансформировался, но продолжает отмечаться всеми народами.

- Автор: Марина Иванова

- Распечатать

Оцените статью:

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

(4 голоса, среднее: 4.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

К концу августа заканчивается жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника — Спожинки (Дожинки, Обжинки). Последний сноп жали молча, чтобы не беспокоить дух поля, который переселяется в него.

Это радостное и важное для земледельцев событие широко отмечалось славянскими народами по всей Европе. Сначала они отмечали Зажинки (начало сбора урожая, День первого снопа). Более пышно отмечались Спожинки (Дожинки, Обжинки) — день окончания жатвы, праздник последнего снопа, который раньше выпадал на середину августа, на Успение Пресвятой Богородицы (по старому стилю — это было 15 августа).

По старинному обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой — завивали «бороду Велесу»:

«Уж мы вьем, вьем бороду

У Велеса на поле…

Завиваем бороду

У Велеса да на широком…

На ниве великой,

Да на горе высокой,

На земле чернопахотной…

Вейся, вейся, борода

Бородушка, вейся

Сусек наполняйся!».

На зачине волхвы-жрецы славили Велеса, поднимая над головой горшок с просом:

Основная славянская Страва в Спожинки: каша, мед, яблоки, хлеб, пиво (Фото: ddsign, по лицензии Shutterstock.com)

«Щедры Велесе

Зри на ны с небеси

Житом одари

Поле возроди

Благо дари веси.

То Влес ущаше праотце наше

Земе раяте, а злаки сеяте,

А жняте вена венища

А цтеть го яко отце божска».

В этот день освящали мед, яблоки и зерно. После зачина начинался веселый пир (но запрещено было употреблять в пищу говядину). Основная славянская Страва в Спожинки: каша, мед, яблоки, хлеб, пиво.

Спожинки

(дожинки, вспожинки)

15

серпеня (августа)

Праздник

окончания жатвы

Содержание

I

. Краткая информация о сути праздника

II.

Структура обряда

III.

Пища, потребляемая на Спожинки

IV.

Песни на Cпожинки

V.

Приметы и поговорки

VI.

Ссылки на полезные статьи, книги

Последний

сноп. Фото начала ХХ в.

ВСПОЖИНКИ, вернее

спожинки, обжинки, конец жатвы и пирование;

осенины, именинный сноп, который носят

по селу с песнями; местами произносят:

госпожинки, госпоженки, путая с Рождеством

Богородицы. см. оспожинки и спожинки.

(Толковый

словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.)

Сайт Велесова

Круга

Спожинки (ДОЖИНКИ,

ЗАЖИНКИ) — праздник окончания жатвы. В

этот день благодарят Даждьбога Трисветлого

и Мать Сыру Землю за урожай, приносят

требы Макоши (Матери Урожая) и заплетают

на поле из последних колосьев «бороду»

Велесу. В пору двоеверия на Руси 15

серпеня/августа отмечали Успение

Пресвятой Богородицы.

В народе говорили:

«Успенский пост спожинками разрешается»,

«Успение кончает дожинки». Женщины,

окончив жатву, катались по стерне и

приговаривали: «Жнивка-жнивка, отдай

мою силку — на пест, на колотило, на

кривое веретено!» — возвращая себе при

помощи этого заклинания отданную ими

Земле (ниве, жниве) силу . В некоторых

губерниях Спожинки праздновались в

один день с Хлебным Спасом (16

серпеня/августа).

В некоторых губерниях,

где Имя Велеса (Волоса) не стёрлось в

памяти народной за века так называемого

двоеверия, обычай оставлять в поле

сплетённые особым образом колоски

«Волосу на бородку» сохранился вплоть

до XX в. Кое-где колосья заплетали

(«заламывали») святому Николаю, отчасти

заменившему в эпоху двоеверия в народном

сознании Велеса: «Миколе на бородку,

чтобы святой угодник на будущий год не

оставил нас без урожая», а рядом закапывали

в землю хлеб и соль.)

(http://www.velesovkrug.ru/prazdniki/spozhinki.html)

III. Структура обряда

-

Ритуальное пожинание последнего снопа

Спожинки – это день

последней жатвы. В разных регионах

происходит она в различное время: где-то

в начале, где-то в середине, а где-то в

конце августа. Соответственно разные

объединения славянских общин празднуют

Спожинки в разное время. Мы отмечаем их

17-18 августа.

Первым и важнейшим

ритуалом на Спожинках был ритуал

пожинания последнего снопа. Совершали

это в молчании, дабы не побеспокоить

полевика, который в этот сноп вселяется.

Из этого снопа делали т.н. Пожинальник,

придавая ему человекоподобную форму и

одевая в женскую одежду, поскольку он

посвящен Макоши.

Ритуальный Сноп

должен обязательно стоять в каждом

доме. Он хранился до начала жатвы, когда

его обмолачивали и, добытыми из него

зернами, осеменяли поля.

Независимо от того,

что мало кто из нас пашет и сеет, сноп

все равно должен стоять в Красном Углу

у каждого славянина, а также на Капище

во время проведения обряда. Сделать его

можно из любой растительности, но лучше

всего, если у вас есть сад, использовать

растения выросшие в нем.

-

Катание по полю

Затем, по завершению

полевых работ, девушки катались по полю

со словами:

***

Жнивка,

жнивка,

Отдай

мою силку:

На

пест,

На

колотило,

На

молотило,

На

кривое веретено!

***

Нива,

нива, отдай мою силу,

Я

тебя жала, силу теряла,

Нива,

нива, отдай мою силу,

На

пест, на колотило,

На

молотило, да криво веретено.

Целью этого магического

обряда было возвращение отданной Земле

силы, во время полевых работ. В современном

мире женщины, как правило, не занимаются

земледельческими работами, но, тем не

менее, на мой взгляд, подобного рода

ритуал не теряет своего смысла. В течение

года люди отдают свою энергию иным видам

труда, и, поскольку, в это время

активизируются силы Земли, то не будет

лишним, ложась на Землю Мать, просить у

Нее силы и здоровья, ходить босиком по

Земле.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Народный славянский праздник Обжинки отмечается 28 августа, он характерен для западных и восточных славянских народов и традиций. Праздник включают в себя ритуалы связанные с последним «дожиночным» снопом, народными гуляньями, масштабной праздничной трапезой. По другому называется праздник: Дожинки, Спожинки, Засидки, Овсяница, Складчины. Во времена двоеверия, становления христианства, торжество стали именовать Успение или Большая Пречистая как поминание смерти Пресвятой Богородицы, который тоже приходится на этот день.

К концу августа заканчивалась жатва хлебов, отсюда и название праздника. В 19 — начале 20 веков Обжинки справлялись в разное время в зависимости от климата и местности. У восточных славян Обжинки часто приурочивались к Успению, в Сибири совпадали с праздником Воздвижения. В польском Поморье — в день св. Лаврентия, у лужичан и кашубов — в день св. Варфоломея. Болгары и сербы, приурочивая к молотьбе, отмечали часто в конце сентября. У западных славян-католиков день часто был связан с праздником Вознесения Девы Марии.

День завершения большой жатвы был значим и важен для земледельцев. Сегодня нужно было поблагодарить Всевышнего за урожай, собранный за прошедший год. Самые последний сноп пожинали с особым уважением и почтением, стараясь не произнести ни слова. В отдельных регионах считалось, что в него вселился дух полей и урожая, потому сноп наряжали в вышитую рубаху, повязывали платок. Затем его ставили рядом со столом и благодарили за дары природы. На самом поле нетронутыми оставляли несколько колосков, каждый из которых повязывали яркой лентой, а затем заплетали по принципу косы. Процесс называли «завиванием Велесовой бороды». Рядом с «бородой» ставили соль и хлеб, даруя их языческим Богам.

К вечеру на Обжинки устраивали застолье. Хозяева полей готовили густые масляные каши, блины с салом, ставили на стол свежесобранный мед, свойские наливные яблоки. Под запретом была говядина, поскольку самого быка считали одним из образов бога Велеса. Угощали снедью всех, кто принимал участие в работе. От гостеприимства и щедрости хозяина зависела урожайность следующего года, поэтому выкладываться старались максимально. Молодежь в это время развлекалась возле двора — устраивали пляски, песнопения, игры.

С дожиночным пучков колосьев связана еще один интересный ритуал. Из колосков сплетали небольшой венок и одевали самой красивой девушке из добровольной толоки. Затем гурьбой шли по улице, запевая частушки, песни. Если по дороге юной красавице встречался пригожий мужчина, она снимала венок и отдавала избраннику. После этого все шли в хату, где ждал сытный традиционный обед.

С этого момента начинаются рябиновые (изначально рябинные, то есть пестрые) ночи — пик разгула бесов и нечистой силы. Их отличительная черта — зарницы и сильные раскаты грома в темное время суток. На протяжении ночи проливной дождь неустанно льет с небес, дует вихреобразный ветер, блестят молнии. Каждого покалеченного или убитого автоматически считали ведьмаком и черным колдуном, которого покарал Всевышний.

Примечательно, что на Украине Спожинки связаны не только с процессом большой жатвы. Этот день все незамужние девушки ждали с особым трепетом, так как после его кануна посылали в дома сватов. К тому же на Успение можно было попросить у Богородицы долгожданной беременности или просто женского здоровья. Для этого дева отправлялась на сжатое поле, каталась по земле, читая определенный заговор.

Традиции и обряды на Обжинки

Главные традиции на этот праздник — завершение жатвы, чествование последнего снопа, обряд завивания «бороды», засолка огурцов.

— В этот день по сжатому полю катались жнецы, прося землю вернуть им силу, потраченную на сбор урожая.

— Традиционным обрядом являлось завивание «бороды» («козы»). На поле оставляли немного колосьев и связывали их лентой. Считалось, что это поможет земле восстановиться.

— Последний сноп наряжали и несли в деревню, где начинались гуляния с ломившимися от еды столами, плясками, песнями.

— 28 августа солили огурцы.

Приметы и поговорки на Обжинки

Утром нет заморозков — не будет еще две недели.

Радуга в эти дни означает долгую теплую осень.

Много паутины, значит, зима будет холодная.

Успение провожай, осень встречай.

На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить.

Молодое бабье лето начинается, а солнце засыпается.

Погода хорошая — вторая половина сентября будет ненастной.

Много паутины, значит, зима будет холодная.

Начало Молодого бабьего лета или лета молодух.

Молодое бабье лето ведряное — жди ненастья на старое.

На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить.

Спажа — хлеба дежа.

Первая пречистая жито засевает, а Вторая помогает.

Именины 28 августа:

Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар, Марк, Сусанна, Неофит, Гай, Донат и Евпл.

Осенины — это народный праздник прощания с летом и встречи осени. На Руси, в календаре славян этот день назывался «осенинами» или «оспожинками» и отмечался как праздник урожая: крестьяне благодарили «Землю Мать»

Осенины — это народный праздник прощания с летом и встречи осени. На Руси, в календаре славян этот день назывался «осенинами» или «оспожинками» и отмечался как праздник урожая: крестьяне благодарили «Землю Мать».

В начале сентября завершалась жатва хлеба, которая должна была обеспечить благосостояние семьи на будущий год.

С «осенин» основная хозяйственная деятельность переносилась с поля в огород или в дом.

«Осень праздник принесла —

Праздник урожая,

Наполнила закрома

До самого края.»

Осенины отмечались в три этапа.

14 сентября — день Семена-летопроводца. С Семена начинались засидки, т.е. работа в избах при огне.

21 сентября — праздновали Оспожинки — праздник урожая. Считалось, что с этого дня лето закончилось и осень вступает в свои права.

27 сентября — Воздвиженье. Все приметы, характеристики и рекомендации этого дня так или иначе были связаны у крестьян со словом «двигаться». Воздвиженье осень зиме навстречу двигает, «хлеб с поля на гумно движется», «птица в отлет двинулась», и даже «кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась». В этот день обращали особое внимание на погоду: если она была ясная и безоблачная, то и наступающая зима и «бабье лето» будут очень теплыми. Но если же погода не радовала и была пасмурная погода или же пошёл дождь, то осень и зима будут очень холодными, а весна придет очень поздно.

К празднику варили морсы и квасы из ягод, пекли караваи из муки нового урожая, начиналось веселье, водились хороводы, пелись обрядовые песни.

Осенины — повод собраться за большим и красивым столом всей семьёй и поблагодарить тех, кто трудился для урожая.

«Жнеи молодые,

Серпы золотые!

Веселёнько жали

Серпочки мелькали!»

Испокон веков сбор урожая (событие огромной важности для земледельца) был не только временем тяжкого труда, но и великим праздником. В славянской Традиции (как и во многих других культурах) торжественно отмечалось (и отмечается до сих пор) начало жатвы и её окончание: в народном месяцеслове (календаре) эти святодни называются соответственно

Зажинками и Спожинками (иначе – Пожинками, Дожинками).

В христианское время жатва обычно начиналась после Ильина Дня, а Спожинки были приурочены к Успению Богородицы (15 серпня августа). Впрочем, по некоторым сведениям, даты этих праздников могли сдвигаться – в зависимости от созревания злаков. Несмотря на привязку к христианским праздникам и некоторые христианские элементы в обрядности, Зажинки и Спожинки уходят своим корнями в глубокую древность. Об этом свидетельствует архаичность ритуалов, совершавшихся в эти дни – к слову сказать, подобные обряды известны не только на Руси, но и по всей Европе.

Зажинки.

А. Терещенко в своей книге «Быт русского народа» так описывает Зажинки: «когда поспевает жатва, зажиточный хозяин дает пир своим соседям: угощает водкою и пирогами и просит их помочь ему в собирании хлеба. Многие служат молебны и потом окропляют поля и жнецов святою водой. Хозяин или священник берет серп и делает начаток; первые снятые колосья называются зажинками. Их хранят до будущего года» . Право начать жатву могло также предоставляться старшей женщине в семье или жнице, известной своим благочестием.

Особой значимостью обладал первый сжатый сноп – его украшали цветами и лентами, торжественно проносили по деревне и ставили в красный угол. Сноп этот назывался по-разному: Именинник, Зажинец, Пращур, Дед, Прадед и использовался в различных обрядах. По свидетельству Ю.П. Миролюбова, «Пращур был участником Колядок, его носили на вилах от дома к дому и, входя, ребята начинали словами: «Слава Пращуру!» Затем пели Колядки. Взрослые же, обмотав Колесо соломинами Пращура, зажигали и гнали горящее Колесо по дорогам, через сугробы, в знак близкой весны и тепла. В начале вешнего сева хозяева брали Первый Сноп, растирали руками колосья и выпавшее зерно с половой (мякиной) смешивали с зерном для сева. Этим как бы поддерживалась связь одного Пращура с другим, идущая с древних веков. На Новый Год несли колоски из Пращура скотине, курам, животным, что бы и они попробовали зерна Пращура, чтобы хорошо родились, были здравы и благополучны. Пращур был непременным свидетелем свадьбы, его сажали в красном углу с широкой цветной лентой наискось как «Болярина», а посаженные отец с матерью, входя в избу, кланялись иконам, крестились трижды и говорили, обращаясь к Снопу: «Буди здрав, Пращуре!» .

По мнению Миролюбова, первый сноп был изображением Бога и, в то же время, даром Ему. Действительно, во многих традиционных культурах первое «доля богов и других представителей иного мира, оно не принадлежит человеку. Поэтому первые плоды, первины урожая, первые приготовленные продукты имеют четко обозначенную прагматику — они используются почти исключительно в качестве жертвы» . В ряде мест зажиночный сноп ритуально сжигали во время Зимних Святок, что может быть интерпретировано как жертвоприношение.

В «Велесовой Книге» (впрочем, подлинность этого источника отрицается большинством учёных) сказано: «То Влес ущаше Праоце наше Земе раиате а злаке сеиате а жниате вена венъща о полех стрднех а ставете Снопа до огнища а цтеть го иако Оце Божска» . Во многих культурах встречаются обряды, в которых жертва Божеству одновременно является Его изображением: к примеру, греческому Богу Дионису, именуемому «быком», «быковидным», «быколиким» и т.п. приносили в жертву быков (участники ритуала в исступлении разрывали их на части и поедали сырое мясо – воспроизводя тем самым гибель этого Бога, который, согласно мифу, был разрезан на куски титанами). Так что версия Ю.П. Миролюбова вполне может соответствовать истине… но к Снопу и связанным с ним обычаям мы ещё вернёмся.

Жатва.

Уборка урожая – труд, хоть и тяжкий, но приносящий радость. Предоставим слово А. Терещенко: «Собирание хлеба сопровождается пением, исполненным душевной радости. По полям раздаются безотчетно игривые песни; сама природа, кажется, веселится с жнецами: все им благоухает и все живет упоительной веселостию. Смотря на них, сердце невольно завидует их счастию. Душа свободы – доверчивая откровенность и простосердечное самодовольство – ставят их выше всех счастливцев в мире. Ряды жнецов работают дружно. Малые и большие с серпами в руках, с граблями на спине – все трудятся и все поют. Песни зажнивные поются без разбора, но чаще всего шуточные и веселые» . Жатвенные песни, задавая ритм, помогали жнецам и жницам в работе. Крестьяне пели об уборке урожая, насмехались над нерадивыми и скупыми хозяевами и хвалили щедрых:

«А я, молоденька, рожь топчу,

Рожь топчу, рожь топчу,

Травку-муравку вытопчу,

Вытопчу, вытопчу,

Зеленое жито вырастет,

Вырастет, вырастет,

А я, молоденька, буду жать,

Буду жать, буду жать,

И да у снопочки вязать,

Да вязать, да вязать…»

«..Ой, у чужого господаря обидаты пора,

А у нашого господаря ще и думки не ма.

Ой, паноньку наш! Обидаты час!

У чужого господаря горилочку пьют,

А у нашого господаря воды не дают.

Ой, паноньку наш! Обидаты час!

У чужого господаря полудноваты пора,

А у нашого господаря щей на думки не ма.

Ой, паноньку наш! Полудноваты час!

У чужого господаря пополудновалы,

А у нашого богатого ще й не думалы.

Ой, паноньку наш! Полудноваты час!»

Жатву необходимо было закончить как можно быстрее – чтобы колосья не осыпались, поэтому дожинали сообща, «миром» (т.е. общиной). Устраивали «толоку» (иначе – «толоки», «помочи»): так назывался совместный труд – помощь в тяжёлой работе одному из общинников. К слову сказать, существовали и особые «толочанские» песни:

«На горушке на крутой,

На раздольице широкой

А стоит народ всей толпой

Глядит народ толоку.

А чья это толока?

Богатого мужика,

Богатого мужика, —

Акимова толока».

Обряды Спожинок.

Окончание жатвы, как и её начало, сопровождалось обрядовыми действами и пиром. Последние оставшиеся на поле колосья оставляли «на бороду» кому-либо из мифологических персонажей: Спасу, святому Илье («заместившему» в христианское время Перуна), святому Николе («заместителю» Велеса), святому Егорию («заместителю» Ярилы). При этом пели соответствующие песни:

«Егорий, приходи,

Коня приводи.

И наших коней корми,

И овечку корми,

И коровку корми!»

«Сей год — борода, на ново бы друга.

Если старик стопчет, то помрет,

Старуха стопчет — тоже помрет,

А молодей, стопчет — в солдаты пойдет,

А девица стопчет — замуж пойдет».

Стебли «бороды» заламывали (нередко при этом свивая их жгутом), чтобы колосья свешивались до земли. Иногда в стебли бороды или на землю (на скатерть, на камень) клали хлеб и соль (предназначавшиеся в жертву: Богу, святому Илье, умершим, полевым духам, «мышам и другим зверям»). Помимо обрядовых песен существовали и особые ритуальные формулы, которыми сопровождалось заламывание «бороды»: «Вот тебе, Илья, борода, рости овес на прок, корми доброго коня; Вот тебе, Никола, бородка! Уроди нам и на будущий год хлеба!»

Другие названия «бороды» — «коза» («козой» называется также часть полосы, приходящаяся на долю одного жнеца), «перепёлка», «куст», «кукла».

А.Н. Афанасьев пишет, что «бороду» завивали и в Зажинки, причём посвящали её Велесу Волосу: «Когда созреет хлеб, в южной России жницы отправляются в поле с песнями; одна из них, захватив рукою пучок колосьев, завивает (закручивает) их на корню и потом перегибает или заламывает в какую-нибудь сторону, чтобы всякий мог видеть и ни один бы серп не коснулся сделанного «закрута». Это называется: завивать Волосу бороду или оставлять, дарить ему на бороду куст золотистых колосьев; в честь этой «бороды» поются обрядовые песни. Думают, что после такого обряда никакой лиходей и колдун уже не в силах наслать на хлеб порчу» .

По мнению многих исследователей (Д.К. Зеленина, В.Я. Проппа, Яна де Фриза, Мирчи Элиаде), этот обряд, известный по всей Европе, первоначально был магическим действием, совершаемым с целью сохранения силы урожая. В.Я. Пропп пишет: «Если предположить, что в «бородке» будто бы сохранена плодородящая сила зерна, то исконный смысл обряда становится ясным. Завивание в венок эту силу сохраняет, а пригибание к земле или закапывание имеет цель возвращение земле тех сил, которые из земли ушли в зерно» . Мирча Элиаде высказывает схожие мысли: «этот обычай вызван страхом перед иссяканием животворной «силы» урожая. В несрезанных колосьях сохраняется сила растения и всего поля. Этот обычай, проистекающий из изначальной идеи «силы», которая постепенно, но не до конца иссякает, а затем возрождается с помощью собственного волшебства, позже стал толковаться как жертвоприношение мифическим олицетворениям растительных сил или же различным духам, имеющим то или иное отношение к растительному миру» .

Часто последние оставшиеся на поле колосья сжинали (по некоторым сведениям, жнец при этом хранил молчание) и делали из них дожиночный сноп. Сноп этот называли Именинником, Дедом, Бабой, Матерью Пшеницы (Ржи, Гороха), Житной Царицей, Кумушкой, Житной Бабой и т.д. С ним поступали по-разному: так, в Вологодской губернии Кумушку хранили до Покрова, а в этот праздник – скармливали скоту; болгары носили Житную Царицу вокруг села, а потом – бросали в реку или сжигали; в Смоленской губернии сноп, наряженный в женскую одежду, били берёзовым веником, чтобы истребить на поле животных-вредителей. Пожалуй, наиболее распространённым на славянских землях был такой вариант этого обряда: дожиночный сноп торжественно приносили домой и хранили в течение определённого времени, а после – ритуально уничтожали (часто сжигали во время Зимних Святок).

А.Н. Афанасьев приводит такое объяснение этого обычая: «По немецким, славянским и литовским преданиям, житные духи Славяне дают им названия: полевой дед, полевик, гречуха, жыцень в летнюю половину года обитают на нивах. Когда хлеб поспеет и поселяне начинают жать или косить его, полевик бежит от взмахов серпа и косы и прячется в тех колосьях, которые еще остаются на корню; вместе с последнесрезанными колосьями он попадается в руки жнеца и в последнем = дожиночном снопу приносится на гумно или в дом земледельца. Вот почему дожиночный сноп наряжают куклою и ставят его на почетном месте, под образами. Верят, что пребывание ее в доме приносит хозяину, его семье и житницам божье благословение. Большею же частью кукла эта сберегается только до времени посева: тогда ее обмолачивают и добытыми из нее зернами осеменяют поля — с тою целью, чтобы житный дух, заключенный в последнем снопе, мог возродиться и заявить свою благотворную силу в новых всходах» .

Возможно, дожиночный сноп считался вместилищем души Предка – в пользу этой версии говорят некоторые его названия («Дед», «Баба») и его присутствие на поминальной трапезе в навечерие Коляды. Это предположение не противоречит представлениям о снопе как месте обитания полевого духа – Мирча Элиаде в «Очерках сравнительного религиоведения» пишет о зимних святках у германцев: «из последнего снопа, сжатого в прошлом году, делают изображение мужчины, женщины, петуха, козы или другого животного. Знаменательно, что эти животные, которыми принято олицетворять «силу» растительности, олицетворяют и духов умерших – вплоть до того, что в некоторый момент становится невозможным различить, символизирует ли животное души тех, кого уже нет, или воплощает собой силы земли и растительности» .

Быть может, славяне считали последний сноп изображением Божества. В Древней Греции аналогом славянской (и общеевропейской) Матери Пшеницы была Богиня Деметра (чьё имя, согласно версии В. Маннхардта, означает Мать Ячменя).

А.Н. Афанасьев отмечает, что некоторые Божества германцев сходны по функциям с полевыми духами: «житный дед сближается с Одином, а житная баба, kornmutter, с frauGode, Гольдою или Бертою. И Один, и frauGode чествуются, как податели земного плодородия; и тому, и другой поселяне оставляют на лугах и нивах часть нескошенной травы и несжатого хлеба; frauGode сидит в колосистом жите, и последний сноп называется Erntewod; чтобы Гольда (frauHolle) не поедала хлеба из житниц, для нее оставляют на ниве три несрезанных колоса» . Шотландцы называли дожиночный сноп Старой Жёнушкой (Кайллеах) или Девой; при этом в кельтской мифологии есть Богини Кайллеах и Бригид (один из вариантов перевода этого имени — «Невеста»). Бригид – Божество плодородия и света; Кайллеах – одноглазая ведьма, насылающая бури и губящая живое. Наконец, в белорусском фольклоре есть персонаж, олицетворяющий собой Осень – Жыцень. Имя этого Божества происходит от слова «жито» и совпадает с названием полевых духов. Жыцень «появляется на нивах и огородах, после снятия хлеба и овощей, и осматривает: все ли убрано, как следует в добром хозяйстве. Заприметив много колосьев, не срезанных или оброненных жнецами, он собирает их, связывает в сноп и переносит на участок того хозяина, у которого хлеб убран начисто, с бережливостью; вследствие этого на будущий год там, где Жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда перенёс он связанный сноп, бывает обильная жатва» .

Обряды с «бородой» и последним (или первым) снопом, предположительно, являются разновидностями одного и того же ритуала – об этом говорит их несомненное сходство. Славянские названия «бороды»: «коза» и «перепёлка» имеют многочисленные аналоги в фольклоре европейских народов, где дух поля часто считается имеющим облик животного, и последние колосья в поле носят соответствующее название – «Ржаной Волк», «Петух», «Жатвенный Козёл» и т.п.

Духам (или Божествам) – покровителям полей на Руси и по всей Европе приносились жертвы: растительные, животные или человеческие (от последних остались отголоски в фольклоре). По-видимому, жертва при этом обычно уподоблялась Божеству (или духу) урожая в одной из его форм, а жертвоприношение воспроизводило его «гибель» во время жатвы – ведь зерно в древности считали своего рода телом, воплощением этого Бога или духа: поэтому европейские крестьяне говорили о жнеце, сжавшем последний сноп, что он убил Хлебного Человека (Быка, Зайца и т.п.), а римляне называли хлеб именем Богини плодородия – Цереры.

В обряде жертвоприношения разные ипостаси могли сливаться: снопу придавали человекоподобную форму, жертвенного петуха обвязывали колосьями и т.д.

После завершения жатвы жницы катались по земле, чтобы вернуть себе силы, истраченные во время работы. При этом говорили:«Жнивка-жнивка, отдай мою силку на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено!» Есть сведения, что после уборки урожая крестьяне ходили босиком по горящей соломе или раскалённым углям – совершали очистительный обряд.

В христианское время первые плоды нового урожая освящали в церкви – А. Терещенко пишет: «поныне во многих местах во время и после жатвы приносят в церковь для освящения первые снопы и печеный хлеб от первого умолота, первые соты меда и первые созрелые плоды. В Малороссии делают при этом случае кутью из риса, которую украшают цветами и благоухающими травами и приносят ее в церковь для освящения с плодами и медом. Во всех тех местах, где занимаются разведением пчел, вменяется обычаем в обязанность, чтобы каждому хозяину приносить в церковь первые медовые соты» .

Хлеб для земледельца священен – по свидетельству А.Н. Афанасьева, «На Руси говорят о хлебе: «дар божий» (пол. zboze — жито), «святой хлеб», «сноп святого жита»; хлеб-соль принимается за эмблему плодородия, богатства и счастья, служит необходимою принадлежностью всякого семейного и общественного торжества, предохраняет от колдовства и нечистой силы; первая песнь, при святочных гаданиях, возглашается хлебу: «мы хлебу песнь поем, хлебу честь воздаем!» Принимаясь за новую ковригу хлеба, крестьяне произносят: «Господи благослови!» «Сказать на хлеб худое слово» они считают за величайшее беззаконие; не следует ни сорить хлебом, ни катать из него шариков — не то Бог накажет неурожаем и голодом. Кто, вкушая хлеб, роняет крошки наземь, за тем подбирают нечистые духи, и если собранные ими крошки будут весить больше самого человека, то душа его, по смерти, достается дьяволу. Напротив, кто не брезгает хлебом, ест его черствый и цвелый (с плесенью), тот не будет бояться грома, не потонет в воде, доживет до преклонной старости и не изведает нищеты. Крестьяне тщательно собирают хлебные крошки и кормят ими домашнюю птицу, а черствые корки бросают в затопленную печь» . Ещё более свят хлеб нового урожая – поедание зажиночного хлеба во время торжественного пиршества было обрядовым действом. Новый каравай клали на середину стола, не спеша разрезали и одаривали его частями всех участников застолья. Первый ломоть подавали самому старшему мужчине («батюшке-пахарю»), который благословлял «новину».

Во время ритуальной жатвенной трапезы происходило причащение телом духа (или Божества) хлеба. Очень ярко эта идея выражена в обрядах европейских крестьян – во многих местах на пиру после окончания жатвы съедали жертвенное животное, выступавшее в качестве духа Божества урожая в обряде жертвоприношения, а в Швеции для жатвенной трапезы из зерна последнего снопа выпекали каравай в форме девушки.

источник

Праздничный каравай «Хлебный сноп»

Нам понадобится:

(тесто для основы каравая и для лепных украшений разное)

Тесто для лепки колосьев (или других украшений — см. в этом рецепте ниже):

пшеничная мука — 500 гр.

свежие яичные белки — 250 гр.

Тесто для хлеба — в данном случае простое безопарное:

(см. на выбор простое безопарное тесто или сдобное опарное тесто)

пшеничная мука — 420 гр.

соль — 1/2 ч.л.

сахар — 2 ст.л.

дрожжи свежие — 12 гр. (сухие 1,5 ч.л.)

мягкого сливочного масла — 25 гр.

желтки — 2 шт.

вода — 0,5 ст. + 1-2 ст.л.

Для смазывания:

• 2 ложки кукурузного сиропа

Приготовление

Готовим тесто для колосьев:

Пропустить через сито муку в миску миксера и добавить туда белки.

Включить миксер чтобы замешать тесто на медленную скорость пока оно не станет упругим.

Затем обертываем тесто в п/плёнку, чтобы не сохло, и отставляем в сторону.

Готовим тесто для хлеба:

Пропустить через сито муку в миску миксера, добавить соль и сахар, и смешать.

Добавить сухие дрожжи и смешиваем.

Добавляем сливочное масло, желтки и пол стакана воды, и ставим на медленную скорость в миксере.

Если тесто не получается, и после двух минут оно всё равно рассыпчатое на дне, то надо добавить 1 или 2 ложки воды.

Закрываем миску п/плёнкой и оставляем на час пока тесто не станет вдвое больше.

Сначала делаем колосья из приготовленного теста с белками. Можно сделать их за несколько часов до, и оставить их закрытыми пленкой в холодильнике чтобы не засохли.

Лепим стебли:

— отрываем от теста небольшие кусочки и раскатываем их чтобы получились ниточки, очень тонкие, толщиной не больше 5 мм

Надо сделать 20-30 ниточек длиной по 20 см.

Готовые стебли закрываем плёнкой, чтобы не высохли.

Затем лепим колосья:

— отрываем от теста небольшие кусочки и скручиваем их в рулоны, длиною в 10 см. И толщиною в 1 см.

Заостряем на концах.

Разрезаем каждый рулон на две части в ширину, и маленькими и острыми ножницами делаем на них надрезы, чтобы получились колючки (смотреть картинку).

Растягиваем не сильно каждый колос, ставим на поднос и закрываем плёнкой.

Делаем 40-50 таких колосьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: если это тесто сухое и трудно его закручивать, то нужно иногда протирать рабочий стол влажной тряпкой.

Делаем основную буханку:

Берём тесто для каравая, которое уже подошло, и расскатываем.

Скалкой делаем лист толщиной 3-4 см, чтобы одна его сторона была более узкой.

Кладём этот лист на широкую плоскую формочку, застеленную бумагой для выпечки.

Складываем полоску бумаги для выпечки четыре раза чтобы получилась лента шириной в 5 см. Обёртываем лентой треть теста, как ремнем, и оставляем на 15 минут для расстойки.

Когда тесто взойдёт, эта лента заставит его остаться узким в том месте.

Закрываем плёнкой и оставляем на час чтобы тесто взошло.

Разогреваем духовку до 180 гр. С, когда в ней находится пустая форма для выпечки с длинными стенками.

Аккуратно срезаем ленту, обвёртывающую тесто, и очень осторожно её удаляем.

Укладываем на тесто по длине подготовленные стебли.

Готовые колосья кладём на тесто, начиная от конца стеблей.

Из оставшегося белкового теста для колосьев скатываем длинную верёвку толщиной в 2 см.

Разрезаем ее на две равные части.

Подсовываем кончики каждой половины верёвки под тесто для хлеба в месте, где раньше была лента.

Завязываем два оставшихся конца узлом. Или можно сделать бантик.

Подготовленный хлеб помещаем в предварительно разогретую духовку.

Чтобы хлеб получился еще красивее, перед посадкой в духовку можно смазать его кисточкой разболтанным с молоком яйцом (1:1) или только разболтанным яйцом.

Выпекаем 45-50 минут, пока колосья не начнут немного темнеть. Нужно следить, чтобы перегорели. Если перегорают, а хлеб еще не пропекся (температура в духовке слишком высока — надо 180 гр. С), можно накрыть фольгой.

Готовность хлеба определяется втыканием палочки — когда она вынимается сухая, хлеб уже готов.

Вынимаем готовый хлеб из духовки.

Для придания дополнительного блеска после небольшого остывания под сложенным вдвое полотенцем смазываем каравай небольшим количеством кукурузного сиропа (или сиропа, сваренного из 3 ст. ложек сахара и 3 ст. ложек воды).

Подаем на стол горячим.

Изготовление «колосьев» из белого белкового теста:

1. Раскатываем из белого белкового теста небольшие колбаски:

2. Половину их длины раскатываем потоньше:

3. Ту часть, что потолще, надрезаем маленькими ножницами наискось:

4. «Колоски», готовые к установке на каравай:

Каравай я сама не пекла, полностью взяла из этого источника , советую пройтись по ссылке, что бы увидеть примеры, как еще можно украшать каравай.

28.08.2012 | Как праздновали Успение на Руси: традиции, обряды, приметы

|

28 августа (15 августа по старому стилю) празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник крестьяне посвящали окончанию жатвы и встрече осени, в день Успения земля считалась именинницей. Считалось, что с Успения начиналось молодое Бабье лето, которое продолжалось до Ивана Постного, то есть до 11 сентября. |

Праздник Успения начали отмечать еще во времена раннего христианства. К 6 веку этот день уже праздновался повсеместно. Первой задокументированной датой, когда это праздник был официально установлен, считается 582 год. В православии Успение относится к числу двунадесятых праздников — то есть двенадцати наиболее важных (после Пасхи) праздников. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост — самый строгий после Великого поста.

Наши предки нередко ассоциировали Богородицу с древним божеством — Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы — ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент. Праздник иногда называли Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб. Так как в жатве участвовали главным образом женщины, то в старину напоследок крестьянки выходили в поле, обвязывали соломой серпы и катались по земле, прося жниву вернуть силу, затраченную на уборку урожая. После этого последний сноп наряжали в сарафан и кокошник и с песнями несли в деревню.

На Успение крестьяне часто приносили в церковь семена или колосья разных хлебов для освящения и благословения. После устраивали общие пиры — складчины; для них варили пиво, жарили баранов, пекли пироги. Богатые люди угощали бедных соседей. Называли Успение также Солением, поскольку в этот день было принято солить огурцы и квасить капусту. Зимой с ними готовили щи, рассольники, а также употребляли с картошкой и хлебом.

В домах накрывали столы. А жнецы передавали хозяину с хозяйкой венок, сплетенный из колосьев. И венок этот хранился в красном углу избы. Существовало поверье, что он приносит удачу и охраняет дом от нечистой силы. На Успение принято солить огурцы. С Успения лето окончательно поворачивает на осень, и празднуют первую встречу осени, начинается молодое бабье лето. Если погода в этот день хорошая, то старое бабье лето — с 13 по 21 сентября — будет ненастным.

Успение – один из «двунадесятых» праздников, в народе его называли «великой пречистой», день упокоения Богородицы. С давних времен Успение на Руси был праздником, знаменовавшим окончание жатвы хлебов, венцом годовых забот земледельца. В этот день во многих местах в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения. Полагалось оставить на поле горсть несрезанных колосьев и «завить бороду» — перевязать ее лентой, приговаривая: Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай! А последний сжатый сноп во многих местах было принято сохранять до Нового года.

В день Успения устраивали мирской пир, пекли пироги из новой муки и считается большим грехом уронить хотя бы крошку со стола, а тем более наступить на нее, варили братское пиво. Возле именинного снопа на дворе до позднего часа шумело веселье. Молодежь водила хороводы. Наступала пора осенних забот – приборка урожая, заготовка плодов лета впрок, на зиму.

По Успению предсказывали погоду на Старое бабье лето (с 14 по 21 сентября). Считалось: если в этот день погода тихая и ясная – и осень будет такой же.

Народные приметы

С Успенья солнце засыпает.

Если молодое бабье лето вёдреное — жди ненастья на старое.

Если на Успенье или в эти дни появится радуга — к затяжной и теплой осени.

Много паутины в бабье лето — к ясной и холодной зиме.

На Успенье огурцы солить, на Сергия (8 октября) капусту рубить. Оканчивается уборка и посев озимого хлеба.

Вот как описывает русские обычаи И. П. Сахаров, собравший «Сказания русского народа»:

«Во многих селениях Великой Руси, с приходом Оспожинок, празднуют окончание жатвы. Этот праздник слывет у народа Успенщиною. Поселяне на мирскую складку варят пиво, убивают барана, пекут пироги и сзывают родных и соседей на пир пировать. Наши старые бояре угощали на этот день своих крестьян и праздновали с ними окончание жатвы. Поселянки выходят в поле, обвязывают последней соломой все серпы, потом катаются по жнитве, приговаривая: «Жнивка, жнивка! отдай мою силку на пест, на колотило, да на молотило и на криво веретено». После сего последний сноп, именинный, наряжают в сарафан и кокошник и с песнями несут на гостиный двор. Здесь их бояре встречают и угощают обедом и вином. Сноп во весь обед стоит на столе.

В Юхновском уезде Смоленской губернии к именинному снопу приделывают руки, на кичку надевают белую насовку. Именинный сноп две бабы несут на руках на господский двор, а другие бабы вокруг их поют и пляшут. Приходя на двор, одна из баб выходит с веником и сечет сноп с припевами. Мужчины в старое время прихаживали от всего мира с караваем на барский двор ударить боярину челом на новой новине. Боярин угощал челобитчиков и всему миру крещеному посылал подарки.

В Гродненской губернии, по Украине, Подолии и Больший, с сжатием последнего снопа, сплетали с песнями венок и клали на голову почетной девице. После сего все отправлялись на боярский двор ударить челом своему боярину. Девица на дворе вручала боярину венок, а боярин, принимая венок, целовал девицу и угощал поселян.

Так в старину праздновалися на Руси Дожинки. Все это было воочию и быльем поросло. Старина, старина! Как была ты мила нашим предкам и как мы, их потомки, успели скоро променять тебя на заморские причуды! С 15 августа начинаются осенние хороводы в городах и селах. В селах с этого дня в старину начиналось молодое бабье лето и продолжалось до 29 августа, до Ивана постного.»

Другие статьи на тему Национальные традиции:

- 19 августа — Преображение Господне и Яблочный спас

- 14 августа — Медовый спас

- Спасы в 2012 году: медовый, яблочный, ореховый…

- Илья-пророк: История святого и народные традиции в Ильин день

- 28 июля — День Крещения Руси

- Праздник Святой Троицы — 3 июня

- Православные празднуют Вознесение Господне

- 24 мая — День славянской письменности и культуры (ВИДЕО)

- Православные празднуют Вознесение Господне

- Нужен ли выходной на Радоницу?

- Православные отмечают Радоницу — день поминовения усопших

««« Все статьи об Охоте и Рыбалке

Оставить комментарий

Для того чтобы оставить комментарий войдите через социальный сервис.