Сегодня большинство из нас привыкло отмечать Новый год 31 декабря, хотя на протяжении тысячелетий такой Традиции на Руси не было и в помине. Она возникла чуть более 300 лет тому назад, когда по указу лжецаря Петра I Новый год стали отмечать по западному, в ночь на 1 января, а не как обычно в сентябре. По кОлендарю на тот момент шло лето 7208-е.

Почему современные СМИ не рассказывают народу правду о настоящем славянском Новом Годе и Рождестве…

Пётр Первый вычеркнул 5,5 тысяч лет из истории славян

Петровский указ предписывал 1 января 7208 лета считать 1 января 1700 года по новому летоисчислению. Таким образом, из народной памяти вычеркнули 5508 лет. Существованию таких, казалось бы, шокирующих древних летоисчислений, мы обязательно посвятим отдельный выпуск на нашем канале.

Может возникнуть вопрос: Так-ли это важно, когда встречать Новый год? Ну, подумаешь, раньше отмечали в одно время, сегодня по-другому. Что от этого меняется? Оказывается, очень многое.

Основная особенность праздников наших предков состоит в том, что они выступали как общая гармонизирующая основа, обеспечивающая связь между родом и пращурами, родной природой и космосом.

Дело в том, что космические процессы непосредственным образом влияют на организм человека, происходит перестройка многих систем и изменения в режиме их работы. Задача древних праздников как раз в том и состояла, чтобы правильно настроиться на ритмы Вселенной, Планеты и родной природы.

Когда отмечали Новый год древние славяне

Так, когда же отмечали Новый год наши предки? С каким событием это связано?

В первую очередь, с осенним равноденствием — с одним из важнейшим астрономическим явлением года, когда день становится равен ночи. После осеннего равноденствия световой день начитает таять и сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния.

Но почему все-таки наши предки праздновали начало нового годового цикла именно осенью? Ведь ключевых точек в году четыре – осеннее и весеннее равноденствие, а также летнее и зимнее солнцестояние.

Сегодня многие считают, что начало года нужно отмечать на Коляду, поскольку в это время возрождается само Солнце. Есть и сторонники празднования нового года на весеннее равноденствие. В это время Земля освобождается от снега, начинается весенний сев, возрождается природа. Да вот и римляне, к примеру, начинали год с весны. Логика в этих рассуждениях, конечно, есть. Но давайте вспомним несколько важных моментов.

Во-первых, в календаре наших предков день начинался не утром, а с вечера. Отголосок этого мы можем наблюдать в русском крестьянстве, где иудохристианский церковный день также начинается с вечера. И только у католиков в этом плане всё соответствует современности.

Смотря по этой логике на годовой цикл, можно сказать, что осень – это вечер года, с которого он и должен начинаться.

Во-вторых, осеннее равноденствие занимало особое место в годовом цикле, оно считалось жреческим. Если весной начинался новый земледельческий цикл, требующий усиленной физической работы, то осеннее равноденствие – это начало нового духовного цикла, цикла познания. Тут на первый план выходит умственная и духовная работа.

Недаром ведь и сегодня новый учебный год в школах и ВУЗах начинается именно осенью. Неудивительно, что в древнем, гораздо более духовном обществе точка начала познавательной активности имело наиболее весомое значение для выбора начала года.

Лишь с потерей знания утраты понимания важности всего духовного осеннее равноденствие стало терять свои позиции, как точка отсчета годового цикла.

Иногда можно встретить и такое мнение праздновать новолетие нужно весной, поскольку в это время начинается тёплая четверть года, начинается новое лето. Но тут самое время вспомнить, что у предков в календаре было 9 месяцев и всего три времени года – зима, весна и оусень, а летом назывался весь год.

Славянский Новый год – Новолетие

Мы до сих пор спрашиваем: Сколько вам лет? В память о прежнем названии Нового года есть такие слова как: долголетие, летопись, летоисчисление. И так как минимум более 7,5 тысяч лет назад, а на самом деле гораздо раньше, Новый год у наших пращуров назывался Новолетие – праздником нового лета и отмечали его в один из первых дней осеннего равноденствия.

Коляда

Если сегодня Новый год принято отмечать в семейном кругу, то славянское Новолетие, как и Коляда – это общинный праздник, который праздновали, собираясь вместе с близкими родами.

Во время всего празднования возносилась благодарность Богам и Матушке-природе за щедрый урожай. На всеобщей братчине изобилие овощей и фруктов, других даров природы украшало праздничные столы.

Зимние праздники – Коляда, День Великого покоя, Зимний день Перуна, неделя памяти предков.

В дни зимнего солнцестояния славяне с глубокой древности отмечают праздник, который считается ключевым для всего последующего года (лета) – это День рождения солнца-младенца, приходящего на смену старому, убывающему солнцу.

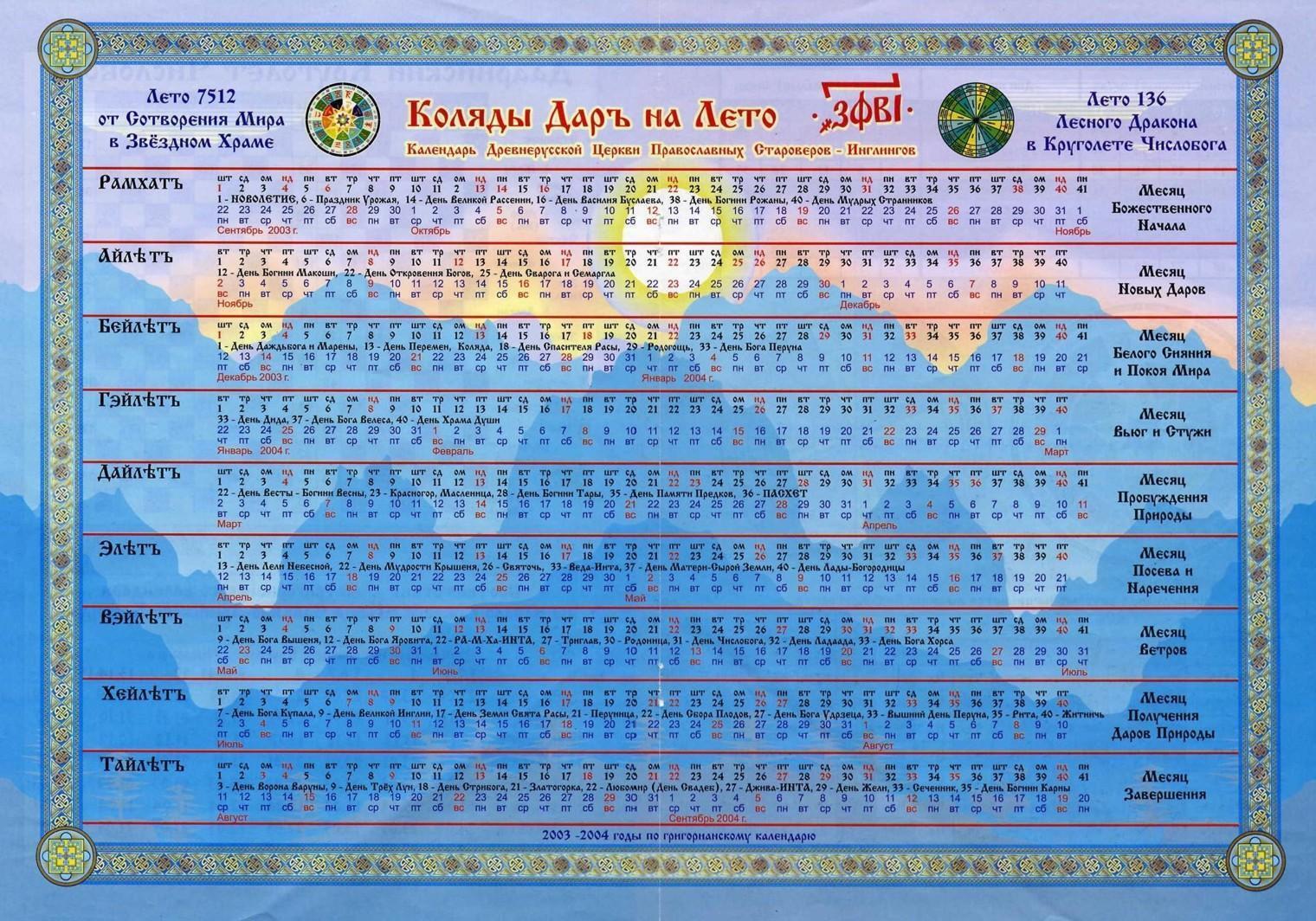

Именно начиная с этого времени ( с 22 по 25 декабря) наши предки чествовали Бога Коляду, подарившего людям кОлендарь – Коляды дар. С этим периодом связано множество других знаковых событий и праздничных дат у разных народов мира.

Священная дата славян 25 декабря в других религиях и народах

25 декабря сегодня принято праздновать католическое Рождество, то есть рождение Бога.

Да и иудохристианские т.н. «православные» в современном смысле Рождество также до смены календаря выпадало на эту дату.

Но вот что интересно.

Именно 25 декабря, около 5000 лет назад родился египетский Бог Гор.

В 1200 г.д.н.э. в Персии также 25 декабря рождается Митра.

На эту же дату в 900 г.д.н.э. приходится рождение индийского Бога Кришны.

Древнегреческий Бог Дионисий тоже появляется на свет 25 декабря 500 г.д.н.э.

И у всех абсолютно одна и та же история – рождение от девы, появление на Востоке звезды предвестника этого события, у большинства 12 учеников, все они совершают чудеса, например, превращают воду в вино и ходят по воде. Каждого из них ожидает смерть через распятие и воскрешение через 3 дня. Это только ключевые моменты, на самом деле общего гораздо больше. Но в чем причина таких удивительных совпадений? Почему все эти события привязаны к одной и той же дате 25 декабря?

Солнечный культ древних славян

Истоки нужно искать в древнеславянском солнечном культе.

В момент солнцестояния световой день самый короткий в году. Считалось, что в это время «умирало» старое солнце. Но затем световой день начинал потихоньку прирастать и как раз на третий день (25 декабря) появлялось молодое новое солнце. Астрономически эти даты связаны именно с нашими широтами с территории России. 21 и 22 декабря за линией полярного круга «умирало» старое солнце и через три дня — 24,25, 26 декабря возрождалось солнце новое.

В целом множество древнеславянских праздников было связано именно с солнечным культом. Целый ряд иудохристианских праздников привязан сегодня как раз к более древним датам, поскольку они были привычны для славянского народа и не вызывали отторжения…

Дед Мороз – образ из жизни древних славян

…… Согласно древнеславянскому обряду, Дед Мороз (Грозный дед, Красный дед) появлялся на Коляду и разгонял всю ряженую нечисть в память о том, как когда-то Бог Перун разогнал нечисть настоящую. Перун дарил радость и освобождение, как и сейчас Дед Мороз ходит в красной шубе и несет людям радость и дарит подарки

Конечно, Дед Мороз – это не буквально Бог-громовержец как Перун. Это самостоятельный светлый дух праздника. Но многие связывают его именно с теми допотопными событиями. Поэтому не стоит сразу отметать современные традиции, ведь никакой новизны на самом деле в них нет.

Елка новогодняя ряженая

Наши предки не рубили деревья за зря, но известно, что на Коляду люди наряжали живую ёлку на улице, а в дом приносили лишь опавшие еловые ветки, так как считалось, что они отпугивают бродившую по селам и весям злую нечисть.

Всё новое – это хорошо забытое старое. Надо научиться лишь видеть в нём все то, что так долго и старательно вымывалось из народной памяти, отмечать праздники в соответствии с их природными циклами и объяснять детям реальные подоплёки происходящих событий.

Коляда – день победы сил Света над тьмой

Коляда – это время преображения Солнца и победы сил Света, а вместе с тем время преображения и человека и победы всего светлого в нём. Это настоящее время перемен.

Источник — https://absoluttv.ru/13806-slavyanskiy-novyy-god-novoletie-7529-leta-pravda-o-prazdnike-i-rozhdestve-video.html

Начало инди́кту, си́речь новому лету. 14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается новый год по православному церковному календарю — 7531 год от сотворения мира. Этот день по церковной традиции называется началом инди́кта или новолетием. Пожалуй, новолетие является самым незаметным православным праздником. Готовые праздновать гражданский Новый год и первого, и четырнадцатого января, не отказываясь разделять праздничную новогоднюю трапезу с мирскими, мы плохо знаем, когда же начинается наш православный церковный год. А ведь даже традиция начинать учебный год 1 сентября также происходит от древних церковных обычаев!

На I Вселенском соборе в Никее в 325 году были установлены основные правила церковного календаря — расчет Пасхалии (даты Пасхи и подвижных праздников) и начало года 1 сентября. Святые отцы постановили праздновать этот день в память об окончательном утверждении христианской свободы: в сентябре 323 года император Константин одержал победу над соправителем Лицинием, который, несмотря на Миланский эдикт 313 года, продолжал преследовать христиан на Востоке империи.

Что такое инди́кт?

Инди́ктом (от indico — объявляю, назначаю) в Римской империи назывался порядковый номер года. Первоначально так обозначался финансовый год, период сбора налогов. Считается, что счет 15-летними циклами появился в Римской империи; с такой периодичностью пересматривались налоговые списки.

Церковный календарь и богослужебный круг

14 сентября (1 сентября по старому стилю), в день новолетия, начинается годовой круг церковных праздников. Всех желающих идти путем духовного совершенства Православная Церковь наставляет выверенной веками системой праздников и постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть церковного календаря. Внутри каждого круга вспоминается вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия Спасителя.

Кроме Господских и Богородичных праздников, каждый день года совершается молитвенная память кого-либо из угодников Божиих: пророков, апостолов, мучеников, святителей, преподобных и праведных. Их жизнь является для нас примером служения Богу и выполнения Его заповедей.

Поскольку церковный год начинается не 1 января (и даже не 14-го), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 сентября по принятому теперь григорианскому («новому стилю»), заканчивается он соответственно 31 августа (13 сентября по новому стилю). Поэтому первый большой праздник церковного года — Рождество Богородицы (8/21 сентября), а последний — Успение Богородицы (15/28 августа), переход из временной жизни в вечную. Таким образом, год для православного христианина понимается не просто как промежуток времени, а наполняется глубоким духовным содержанием и смыслом, уподобляется всей жизни человеческой.

Традиции празднования новолетия на Руси

После Крещения в 988 году Русь приняла и византийское летоисчисление — от сотворения мира. Но до XV века гражданский год на Руси начинался с 1 марта. Только в 1492 году произошло слияние гражданского и церковного новолетия — началом года официально стало 1 сентября. На протяжении двух веков это был церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая праздничная служба — «чин летопроводства», во время которой епископ с процессией выходил на городскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался Апостол и Евангелие, а затем под пение тропаря праздника все шли в храм, где совершалась Божественная Литургия. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. Вот как описывает его Джованни Компани, итальянский путешественник XVI века:

На площади воздвигается помост, на который поднимаются Митрополит и Великий князь и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кричит: «Великому Государю нашему и детям его многая лета!» При этом все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни.

В 1699 году Петр I ввел в России европейское летоисчисление (от Рожества Христова) и перенес гражданское новолетие на 1 января. С тех пор 1 сентября отмечается только церковный праздник, который сохранил старинное название «начало инди́кта». Поскольку первые школы были церковно-приходскими, обучение в них начиналось с церковного нового года — с 1 сентября. Гражданский Новый год отмечается теперь 1 января, а учебный год, как и в старину, начинается в сентябре.

Еще полезное чтение:

Библиотека Русской веры

Поучение на начало индикта. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Народные традиции и суеверия

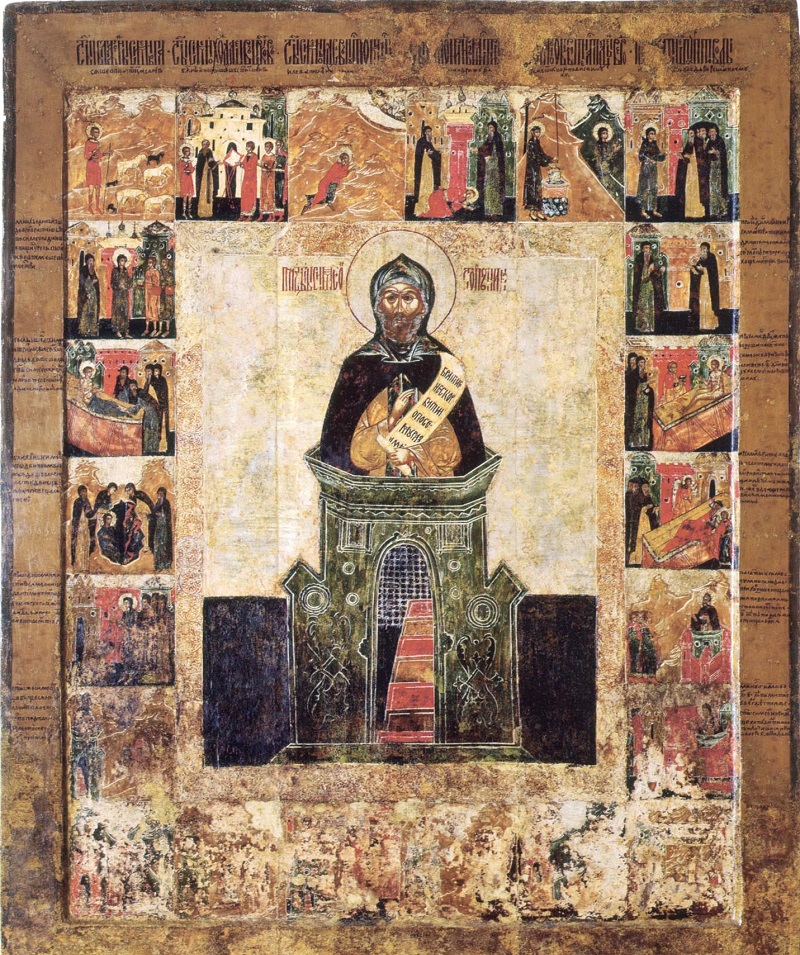

Служба «новому лету» соединяется с молитвенной памятью святых, приходящихся на этот день: Симеона Столпника и 40 мучениц, пострадавших вместе со своим учителем, диаконом Аммоном, в г. Андрианополе при императоре Ликинии.

С почитанием 14 сентября (1 сентября по старому стилю) памяти преподобного отца Симеона Столпника на Руси были связаны бытовые традиции. На языке народа этот день носит название «Семена-летопроводца» или просто «Семина дня». Название «летопроводца» присвоено дню преподобного отца Симеона потому, что около этого времени наступает конец лета, о чем можно заключить и по народным земледельческим поговоркам: «Семин день — севалка с плеч», или «Семин день — семена долой» (т. е. конец посеву), «В Семин день до обеда паши, а после обеда пахаря с поля гони» (намек на то, что с наступлением сентябрьских дней ясная утренняя погода к полудню часто сменяется холодом и ненастьем). Время с Семина дня по 8-ое сентября называлось «бабьим летом» — это начало женских и девичьих сельских работ, так как с этого дня женщины начинают «засиживать» вечера. «Семин день» являлся срочным днем для взноса оброков, пошлин и податей, и с этого же дня обыкновенно начинались и прекращались все условия и договоры, заключаемые крестьянами между собой и с торговыми людьми.

Как отмечают новолетие старообрядцы

Как видим, в разные времена началом нового года считалось то 1 марта, то 1 сентября, а теперь 1 января. Но церковный календарь не меняется, и православные люди каждый год отмечают новолетие 1 сентября. Происходит это незаметно для стороннего наблюдателя — ни петард, ни фейерверков, ни пышных застолий. Но верующий человек, с детства привыкший любое дело начинать с молитвой, понимает: в первую очередь надо не столы накрывать, а испросить Божие благословение, чтобы наступающий год стал «летом благоприятным». Вот как говорится об этом в тропаре празднику новолетия:

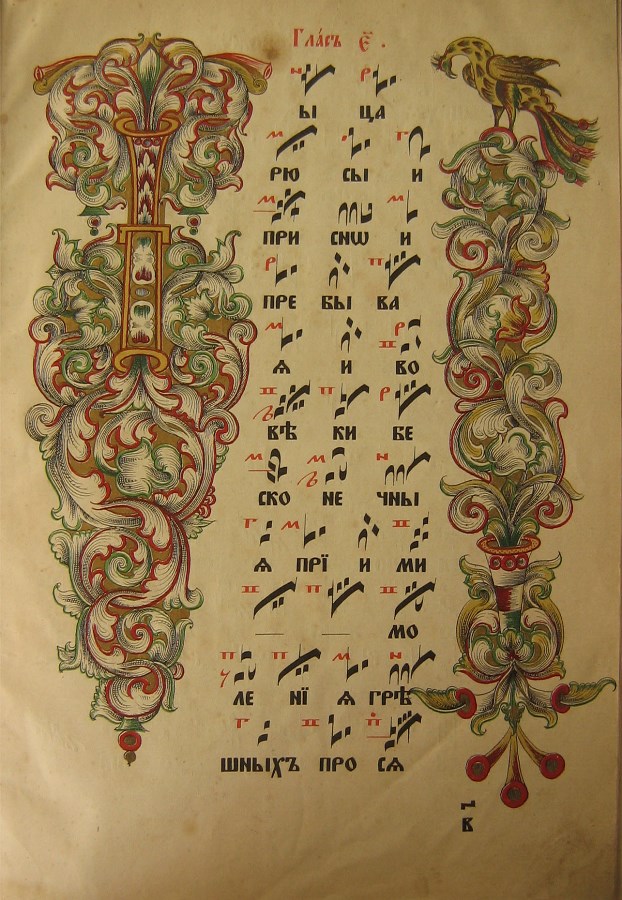

Всеz2 тва1ри содётелю, и14же времена2 и3 лёта свое1ю o31бластiю положи1выи, блгослови2 вэне1цъ лёту блгости твоеz2 гдcи, сохранz1z в8ми1рэ градъ и3 лю1ди твоеz2, млтвами бцdы, по вели1цэй твое1й ми1лости.

Русский текст:

Всея твари Содетелю, иже времена и лета Своей областию положивыи, благослови венец лету благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град и люди Твоя, молитвами Богородицы, по велицей Твоей милости.

Кондак, глас 3.

В вышних живыи Христе Царю, всем видимым и невидимым, Творче и Зиждителю, иже дние и нощи, времена и лета сотворивыи, благослови ныне венец лету, соблюди и сохрани в мире страну нашу, и град и люди Твоя Многомилостиве.

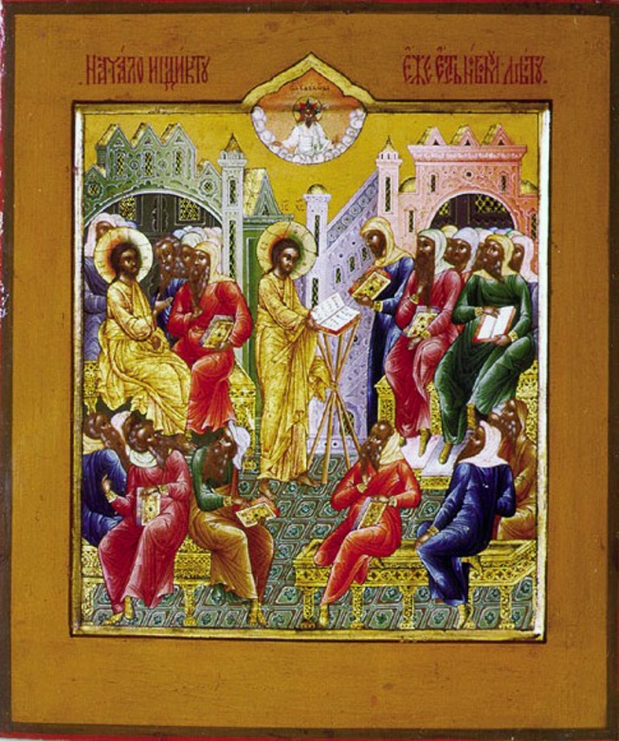

Евангелие, читаемое за службой, рассказывает о начале проповеди Исуса Христа. Господь вошел в синагогу г. Назарета и прочел пророчество Исаии (Ис. 61: 1–2):

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное.

И добавил:

Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами (Лк. 4: 16–21).

По преданию, это произошло в первый день иудейского праздника жатвы, который праздновали 1–8 сентября. К сожалению, в настоящее время праздник церковного новолетия проходит незамеченным даже для большинства старообрядцев и далеко не в каждом приходе совершается в этот день служба. Не секрет, что многие старообрядцы торжественно встречают гражданский новый год, установленный Петром I — в дни строгого поста перед Рожеством! Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему, восстановится многовековая традиция отмечать новолетие 14 сентября и в каждом храме совершать службу, чтобы все могли услышать, какими словами Церковь молится в этот день:

подаждь земли Твоей благоплодие… венец лету благослови, сохраняя в мире православных множества.

Пожелаем и мы всем читателям нашего сайта встретить новолетие в храме.

На сегодня эта публикация уже заработала 48,38 рублей за дочитывания

Зарабатывать

Новолетие

Сегодня большинство из нас привыкло отмечать Новый год в ночь с 31 декабря по 1 января, хотя на протяжении тысячелетий такой традиции на Руси не было и в помине. Она возникла чуть более 300 лет тому назад, когда по указу царя Петра I Новый год стали отмечать по западно-европейскому стилю. Да и название праздника «Новый год» было тогда взаимствовано – ведь у наших пращуров он назывался «Новолетие». Как следует из названия (соединение слов «новое» и «лето»), он означает наступление Нового Лета по древнеславянскому календарю. Суть этого праздника – завершение одного временного цикла и начало другого.

Издревле славяне исчисляли время не в годах, а в летах. Древние своды о прошедших событиях назывались летописями, которые писали летописцы. Так, практически все дошедшие до наших дней летописи (Иоахимовская, Ипатьевская, Радзвилловская, «Повесть временных лет» и так далее) повествуют о событиях, произошедших, к примеру «в Лето семь тысяч пятьсот четвёртое…» В память о прежнем названии Нового года такие слова, как «летопись», «летоисчисление» недвусмысленно указывают на это. Мы до сих пор желаем друг другу многолетия, долголетия, интересуемся, сколько прошло лет (а не годов).

До конца XVII века Новолетие на Руси начиналось не с января, а с марта (как в Древнем Риме) или с сентября (как в Византии). До 1492 года, как полагают исследователи, оба Новолетия существовали параллельно, но преобладал мартовский стиль (у христиан). С 1492 года завоёвывает преобладание сентябрьский стиль (у славян-староверов), вытесняющий мартовский. Вообще считается, что до принятия Русью христианства Новолетие праздновалось в день осеннего равноденствия (с 19 по 23 сентября). С 988 года, когда Русь приняла Крещение, появляется новое исчисление времени и юлианский календарь, Новолетие стали праздновать в день весеннего равноденствия ближе к христианским обычаям. В 1348 году по расчётам православной церкви его стали праздновать 1 марта. В 1492 году Иван III издал указ о перенесении празднования на 1 сентября, объединив таким образом праздник сбора урожая со сроком сбора податей и оброка.

И вот наступил 1699 год. Как все знают, царь-реформатор Пётр I прорубал «окно в Европу», когда все люди привыкли ходить через дверь. Он перенимал и вводил всё западное: заставил мужиков носить платья с рюшечками, ленточками, бантиками; заставил брить бороды (богатство Рода), чтобы все мужики были женоликими; навязывал своему народу табакокурение и многое другие непристойности. Так, Пётр I своим указом от 19 (29 — по новому стилю) декабря 1699 года приказал началом года считать 1 января. Этим же указом летоисчисление от Сотворения Мира Пётр I указал заменить на летоисчисление от Рождества Христова:

«Поелику в России считают Новолетие по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новолетие повсеместно с 1 Генваря Лета 1700 от Рождества Христова. А в знак доброго начинания и веселия поздравить друг друга с Новым Годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового Года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней хватает».

Так 25 декабря 7208 лета от Сотворения Мира стало 1-м января 1700 года от Рождества Христова. Таким образом, 7208 год в России оказался самым коротким – поскольку длился лишь 4 месяца – с сентября по декабрь. Кстати, в 2022 году по традиции праславянских предков наступит 7530 Лето.

Дата начала нового календаря была выбрана Петром I не случайно. 25 декабря весь христианский мир отмечал Рождество Христово. Согласно Библии, на восьмой день младенец Иисус был обрезан по иудейскому обряду, то есть 1 января христианской церковью отмечалось Обрезание Господне. Вот эту дату и выбрал Пётр I. Он своим указом приказал всем подданым отмечать начало нового календаря и поздравлять друг друга с Новым Годом.

При дворе Петра I на русском языке почти не разговаривали, потому что он считался языком простого народа. В основном всё общение шло на немецком и голландском языках. Так вот слово «Год» (God) на этих языках означает Бог. Поэтому славянофилы заметили, что своим указом Пётр I заставил подданых поздравлять друг друга с Новым Богом в день его обрезания (эта петрова шутка существует до сих пор, и люди, потеряв изначальный смысл, продолжают 1 января поздравлять друг друга с Новым (обрезанным) Богом, а не с Новолетием, как это было раньше).

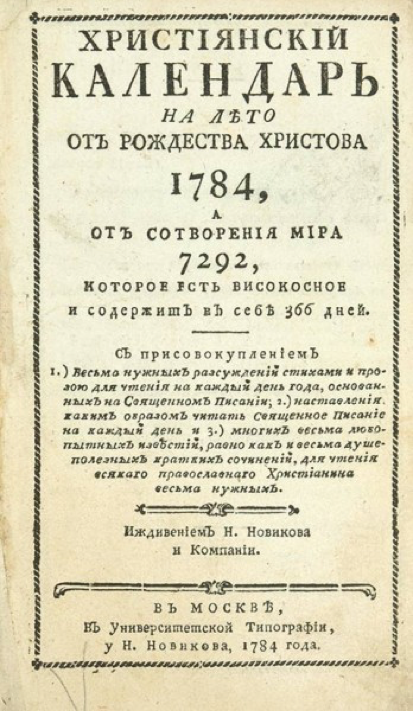

При Петре I появились первые в России печатные календари. Выпускать их могла только Академия наук под кураторством учёных и властей. Самый первый гражданский календарь датируется 1708 годом, он назывался «Календарь» или «Месяцеслов христианский». Это была небольшая 16-страничная книжка, в которой указывали текущие даты и год, причём в соответствии с разными хронологиями: и от Сотворения Мира (в христианском понимании), и от Ноева потопа, и даже «от начала четырёх монархий – вавилонской, персидской, греческой и римской».

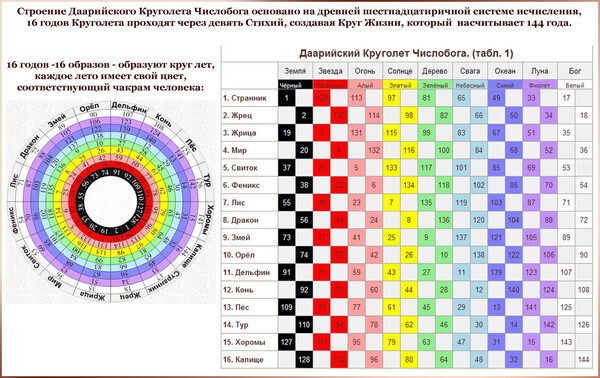

Лета 7262-го (в 1754 году) в Димитровском скиту Беловодья, в 30 мерных верстах от города Тары, Советом Старейшин было принято решение об использовании двух летоисчислений, «дабы избежать гонений и сотворения всяческих бед славянам Святой Старой Православной Веры от государевых служивых людей и от служителей Византийской христианской церкви». Священный Даарийский Круголет Числобога решено использовать для ведения богослужений, празднования праздников и соблюдения постов (П — полное, О — очищение, C — собственных, Т — телес), а введённый царём Петром I на всей территории Российской Империи юлианский календарь – для мирской жизни общинников и прихожан, исповедующих Святую Веру Первопредков.

Надо сказать, что древние славяне жили в гармонии с природой, поэтому большинство обрядов было связано с пониманием законов перехода из одного природного цикла в другой. Ключевых точек в году четыре – осеннее и весеннее равноденствие, а также летнее и зимнее солнцестояние. Дни равноденствия считались одними из лучших для установления внутреннего равновесия, они были важнейшими точками отсчёта в системе миропонимания. Равноденствие – это равенство дня и ночи, с этого момента дневные часы начинают убывать, а ночные – прирастать, вплоть до зимнего солнцестояния, после которого ночь пойдет на убыль. К весеннему равноденствию продолжительность дня и ночи снова сравняется, после чего начинают прирастать уже дневные часы.

До сих пор существуют разные предпочтения относительно выбора времени для празднования Новолетия, и в каждом рассуждении есть своя логика.

Многие считают, что начало года нужно отмечать на Коляду (в день зимнего солнцестояния), поскольку в это время возрождается само Солнце: у древних славян праздник Коляды – это день рождения солнца-младенца, приходящего на смену старому, убывающему солнцу. С этого дня начинались Большие зимние Святки и поворот Солнца на весну. То есть, это время преображения Солнца и победы сил Света над Тьмой, а вместе с тем время преображения самого человека и победы всего светлого в нём. Это настоящее время перемен. Именно начиная с этого времени (с 22 по 25 декабря) наши предки чествовали бога Коляду, подарившего людям славянский календарь – Коляды дар. С этим периодом связано множество других знаковых событий и праздничных дат у разных народов мира: например, в наше время 25 декабря принято праздновать католическое Рождество, то есть рождение Бога. Образно говоря, славянский праздник Коляда – это Солнечное Рождество.

В это время дети и взрослые рядились в сказочных персонажей и зверей и под именем Коляды стучались в избы зажиточных семей. Под задорные песни и пляски они требовали угощений от накрытого стола и желали хозяевам счастья и долголетия. Обидеть колядующих означало навлечь на себя гнев самого Коляды, поэтому накануне Солнечного Рождества начиналась подготовка сладостей и варка кутьи.

Согласно древнеславянскому обряду, Красный Дед (или Грозный Дед) появлялся на Коляду и разгонял всю ряженую нечисть в память о том, как когда-то бог Перун разогнал нечисть настоящую. Перун дарил радость и освобождение, как и сейчас Дед Мороз ходит в красной шубе и несёт людям радость и дарит подарки. Конечно, Грозный Дед – это не буквально бог-громовержец как Перун, а самостоятельный светлый дух праздника.

Всё новое – это хорошо забытое старое. Следует лишь видеть в нём всё то, что долго вымывалось из народной памяти, отмечать праздники в соответствии с их природными циклами и объяснять детям реальные подоплёки происходящих событий.

Есть и сторонники празднования Новых лет на весеннее равноденствие – в это время Земля освобождается от снега, начинается весенний сев, возрождается природа. Мартовский стиль празднования Новолетия обосновывается тем, что весной начинается тёплая четверть года, начинается новое лето. Но тут самое время вспомнить, что у древних славян в календаре было 9 месяцев и всего 3 времени года – зима, весна и осень (оусень), а летом назывался весь год.

День весеннего равноденствия приходится на языческий праздник — Масленицу (или как его называли древние — Комоедица) – поворотный момент в календаре и укладе жизни. В христианском празднике Масленицы языческая Комоедица сохранилась практически со всеми её традициями: сжигание чучела зимы – Марены, угощение блинами – Комами. Первые солнечные блины обычно отдавали в качестве треб Медведю – олицетворению бога Велеса. Их раскладывали на лесных пеньках, а дальше шли жечь обрядовые костры, в которых сжигали ненужное старьё и очищали себя и свою семью от ненужного груза. Начинали праздновать Комоедицу за неделю до дня равноденствия и продолжали веселиться ещё неделю после него.

С 19 по 25 июня у восточных славян был праздник Купало (или день Коловорота), посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. По времени он совпадает с христианским праздником «Рождество Иоанна Предтечи», от которого после принятия Русью христианства берёт своё название «Иван Купала» (ещё одно имя Иоанна — Креститель, что с греческого переводится как купатель, т.е. погружатель в воду). Основная часть купальских обрядов производилась ночью. Считалось обязательным к празднику искупаться до захода солнца: на севере – в банях, на юге – в реках и озёрах. Ближе к закату на возвышенностях или у рек возводились костры. В эту ночь совершались также обряды, связанные с травами. Собранные на Купало травы имели большую ценность. Считалось, что ярый огонь костра очищает людей, а вода смывает с них все горести и болезни. Пир, игры да хороводы с обрядами продолжались от зари до зари: выбирались «суженые» и совершались брачные обряды – прыганье через костёр взявшись за руки, обмен венками (венок — символ девичества), поиски цветка папоротника и купание в утренней росе. В этот день опахивались сельские дороги, чтобы «сваты скорее приезжали», или прокладывали борозду к дому парня, чтобы он быстрее посватался.

Самым распространённым мнением относительно выбора одной из астрономических точек для начала славянского года остаётся день осеннего равноденствия. Во-первых, в календаре наших предков день начинался не утром, а с вечера. Судя по этой логике на годовой цикл, можно сказать, что осень – это вечер года (солнце с каждым днём раньше уходит за горизонт), с которого он и должен начинаться. Во-вторых, осеннее равноденствие занимало особое место в годовом цикле, так как оно считалось жреческим. Если весной начинался новый земледельческий цикл, требующий усиленной физической работы, то осеннее равноденствие – это начало нового духовного цикла, цикла познания. Недаром ведь и сегодня новый учебный год в школах и ВУЗах начинается именно осенью. Неудивительно, что в древнем, гораздо более духовном обществе, точка начала познавательной активности имела наиболее весомое значение для выбора начала года.

Таким образом, на Руси славяне праздновали Новолетие в день весеннего или осеннего равноденствия. По мнению отдельных исследователей, на русском Севере Новолетие традиционно праздновали осенью, но во многих регионах страны этот праздник приходился на весну.

По сути самого праздника славянское Новолетие не имеет никакого отношения к нынешнему Новому году. Если сегодня Новый год принято отмечать в семейном кругу, то славянское Новолетие – это общинный праздник, который праздновали, собираясь вместе с близкими родами. В этот день прославляли древних Предков, ратуя не столько о личном благоденствии, сколько о мире и процветании всего Рода. Да и само время благодатное: урожай собран, запасы в закромах. Из зёрен первого сжатого снопа пекли каравай – его пробовали всей деревней, а ещё один каравай посвящали Предкам – его жертвовали Огню.

Новолетие – это праздник плодородия и семейного благополучия. В это время часто устраивали смотрины, ладили свадьбы (Любомир), к этому дню приурочивали и обряды Имянаречения. До самой ночи водили хороводы, разжигали костры, устраивали шумные гулянья, молодецкие забавы. Завершалось всё трапезой, песнями, плясками, кулачными боями. Считалось, что в это время приоткрываются Врата Междумирья и Души Пращуров сходят на Землю, поэтому особое внимание уделялось почитанию и прославлению Предков. Славянское Новолетие – это, с одной стороны, время для подведения итогов, с другой – для начинания всего нового. Считалось, что любое новое дело лучше всего начинать именно в первые дни Нового Лета.

Древнеславянское летоисчисление

В первый день каждого Нового Лета отмечалось одно их главных событий древнейшей истории славян – Великий праздник Божественного Начала. Своими корнями это событие уходит в глубокое прошлое, возможно, ему не одна сотня тысячелетий. Древние легенды говорят о том, что чуть более 13 тысяч лет назад в результате планетарной катастрофы Земля изменила наклон своей оси, что и послужило началом нового летоисчисления – от Великой Стужи, известной в науке как Великое Похолодание или Ледниковый период. Это новое летоисчисление было приурочено ко дню осеннего равноденствия. Затем, спустя 5,5 тысячелетий, в этот же день было введено следующее славянское летоисчисление – от Сотворения Мира в Звёздном Храме (С.М.З.Х.). Мирный договор с Великим Драконом (древним Китаем) был подписан именно в Новолетие. Это было очень удобно для введения новой точки отсчёта мирной жизни, причём на основной календарной системе это никак не отражалось. То есть, Сотворение Мира между народами произошло в 1 день 1 месяца 5500 лета от Великой Стужи. Таким образом, 1 день 1 месяца 5501 лета от Великой Стужи одновременно стал 1 днём 1 месяца 1 лета от Сотворения Мира, а так как мирный договор был подписан в лето, носящее название Звёздного Храма на Круголете Числобога, то и название нового летоисчисления стало от Сотворения Мира в Звёздном Храме.

Сотворением Мира в древние времена называли заключение мирного договора между воюющими народами. Согласно преданию это был тот самый мирный договор — между Великой Расой (славяно-ариями или белыми народами) и Великим Драконом (древними китайцами или аримами, как их тогда называли), который был заключён в день осеннего равноденствия или в 1 день 1-го месяца 5500 лета от Великой Стужи. Победу одержала Великая Раса (её также называют Расея или Рассения), что было отображено в виде образа «Белый витязь на коне поражает копьём Дракона», который был впоследствии изображён на гербе города Москвы. Но так как христиане приписывали все достижения наших предков себе, то сейчас этот образ трактуют как «христианский святой великомученик Георгий Победоносец побеждает змия, который опустошал земли языческого царя». Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление «святого» способствовало обращению местных жителей в христианство. Это сказание часто толковалось иносказательно: царевна – это церковь, а змей – язычество. Таким образом, существует мнение, что имел место факт использования христианами древнего образа Георгия Победоносца в своих целях.

Говоря о том, кто явился Белым витязем, по легенде (история не сохранила никаких доказательств древней войны между Китаем и Русью) Хануман Асур — князь Рассении, правивший в Беловодье, и Ариман (правитель Аримии, т.е. древнего Китая) «Сотворили Мир», т.е. заключили мирный договор между Великой Расой и Великим Драконом, по которому поверженные аримы построили стену (бойницами в их сторону) для обозначения границы Рассении. Стену назвали Кий-Тай, что в переводе с древнеславянского означает: Кий — забор, изгородь или жердь; Тай – завершение, вершина, великий, то есть «завершающая, ограничивающая, великая изгородь (стена)». То есть в древние времена «Китаем» называли высокий забор или крепостную стену. Например, Китай-город в Москве назван так из-за высокой стены, которая его окружала, а вовсе не из-за китайцев.

С того великого события и начался новый отсчёт лет у наших предков. Говорят, что в память о том событии нашими предками была написана Азъ-Веста (первая весть), или как её называют – Авеста на 12 000 воловьих шкур. Авеста, являющаяся примером древних славянских книг, писавшихся как на пергаменте, так и на золоте, была уничтожена по приказу Александра Македонского, который хоть и был славянином по происхождению, но находился под духовным влиянием иудея Аристотеля. Миру позднее стала известна дольше сохранившаяся искаженная версия Авесты – Зенд-Авеста, которую исказил Заратустра, добавив свои комментарии и исправления.

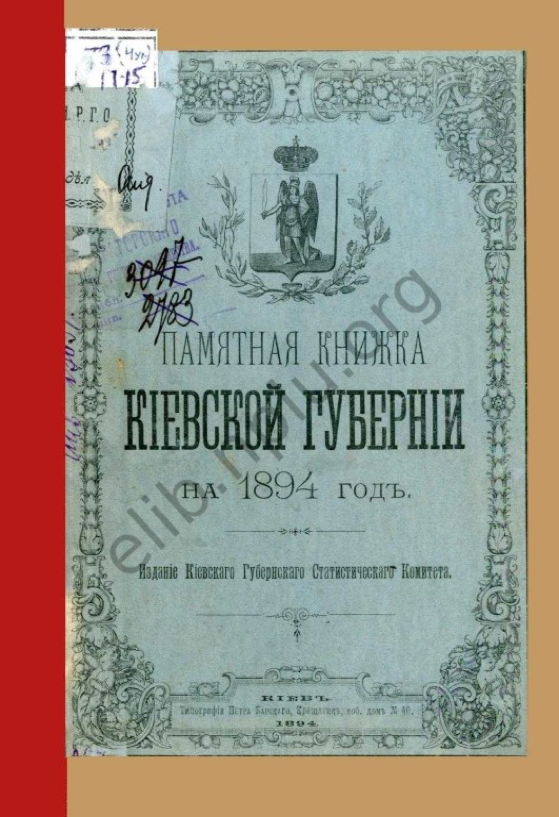

Вообще, до недавнего времени в России было несколько систем летоисчисления. Эту ведическую традицию (указывать несколько точек отсчета времени) в изменённой форме продолжали до не столь уж далёкого прошлого – достаточно привести выдержку из «Памятной книги Киевской губернии на 1894 год»:

«Хронологический указатель на 1894 год»

-От Рождества Христова – 1894 г.,

-От Сотворения Мира – 7402 г.,

-От основания Русского Государства – 1032 г.,

-От крещения Русского народа – 906 г.,

-От начала Московского Государства – 567 г.» и так далее.

Продолжение традиции наблюдается и в 1900 году:

Таким образом, после введения новой календарной системы ещё довольно долго продолжали указывать дату и по прежнему летоисчислению, и прежний праздник в народе сохранился, невзирая на постановления и указы. Что касается летоисчисления в СССР, советские власти продолжили его вести от Рождества Христова, при этом в каждом советском календаре вплоть до 1991 года подписывали: «NN-ный год Великой октябрьской социалистической революции».

Славянский календарь

Нынче уж не узнать точно, откуда пошёл славянский счёт лет, когда каждому году приписан характер какого-то животного. Сегодня точно известно, что счёт лет у древних славян шёл от Сотворения Мира, а не от Рождества Христова, как нынче, и то, что в «славянском тотемном годослове» было 16 тотемов, вместо 12, которые пришли к нам из китайского гороскопа:

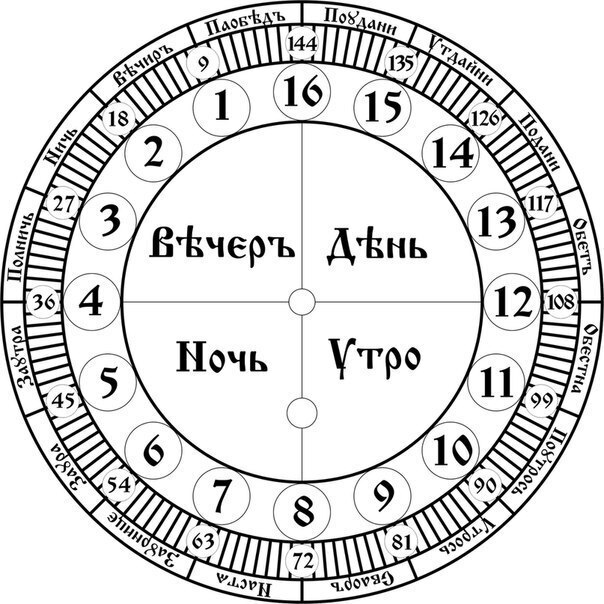

Славянский календарь основан на 16-тиричной системе, то есть 16 Лет – это один Круг Жизни, и проходя через 9 стихий (16×9), создают периодичность в 144 Лета (Круголет Числобога). Каждое Лето (год) занимало 365,25 дней. Этот же период использовали и египтяне, а потом и в юлианском календаре. Однако к 1582 году юлианский календарь отстал на 10 дней, а сейчас даже на 13 дней, потому что в нём использовалась вековая система, то есть 100 лет, поэтому считается, что древнеславянский календарь был точнее юлианского. В григорианском календаре эту ошибку учли (то есть дошло на вторую тысячу лет). Сейчас у христиан каждый 4-й год високосный, а у наших праславянских предков 15 Лет шло по 365 дней, а 16-ое Лето (високосный год или как его называли – Священное Лето) составлял 369 дней. Таким образом, наши предки многие тысячи лет назад чётко высчитали полную периодичность и создали определённую систему, которую назвали Круг Лет, который включал 16 периодов.

От Крещения Руси до наших дней:

Когда христианские миссионеры отправлялись «просвещать» язычников Европы и приобщать их к новой вере, они тут же сталкивались с проблемами: когда проводить праздники или в какое время соблюдать посты. Иная календарная система не позволяла христианам-миссионерам правильно определить, какая дата местного календаря соответствует Юлианскому календарю, ибо местные календари были более сложные для понимания христиан, и к тому же сравнительные даты постоянно «плавали». Выход был найден только один – запретить старый календарь и ввести новый — Юлианский. Та же самая картина наблюдалась и при Крещении Руси – введённый Юлианский календарь народ не принял, потому что народу было непонятно, зачем нужен на Русской земле чужеродный календарь с номерными месяцами на латинском языке, которых на 3 больше, да к тому же ещё начинавшийся не в день осеннего равноденствия, а в начале весны. Но христиане нашли выход из создавшегося положения – они придумали славянские названия для Юлианского календаря и 12 новых месяцев вместо номеров на латыни получили славянские названия: Январь — Просинец, Февраль — Лютень, Март — Березень, Апрель — Цветень, Май — Травень, Июнь — Червень, Июль — Липень, Август — Серпень, Сентябрь — Вересень, Октябрь — Листопад, Ноябрь — Грудень, Декабрь — Студень. Только в таком виде христианам удалось навязать славянским народам чужой календарь. В других славянских странах была проделана та же реконструкция Юлианского календаря, и месяца получили свои славянские названия.

Но даже после того, как христиане нашли выход из создавшегося положения и в Юлианском календаре месяцы получили славянские названия, древний славяно-арийский календарь не перестал существовать. На всех славянских землях продолжали использовать два календаря, так как по новому (Юлианскому) календарю можно было узнать о церковных праздниках и о событиях прошлого, произошедших далеко от славянских земель, а старый календарь нужен был в первую очередь для повседневной жизни людей, ибо по нему определяли, когда начинать и когда заканчивать сельхозработы и другие дела, ведь одними молитвами сыт не будешь.

Между тем, церковные и светские власти не устраивало то, что народ отмечал праздники по обоим календарям, а также не устраивала путаница, которую создавали летописцы, ведь русские летописцы использовали даты старого славянского календаря, а приглашённые греки-летописцы использовали даты из нового календаря, где Новолетие отсчитывалось от первого весеннего полнолуния. Например, дата «1 марта 1005 года н.э.» по Славяно-Арийскому календарю выпадала на Лето 6513 от С.М.З.Х, а по христианскому – на Лето 6512 от С.М., таким образом, разница между Славяно-Арийским календарём и календарём от Рождества Христова составляла 5508 лет, а у христианского календаря – 5507 лет. Чтобы как-то упорядочить несогласованность нового календаря в Лето 6856 (1348 г. н.э.) по решению православной церкви Новолетие в новом календаре было зафиксировано на 1 марта, а число года взяли от старого Славянского календаря. Кроме того, началась подгонка нового календаря под повседневную жизнь: одни праздники запрещали, другие, которые праздновали несмотря на запреты, христианская церковь стала адаптировать под себя. Так, например: День Бога Велеса был заменён Днём Власия; День Масленицы-Марёны был объявлен просто Масленицей; День Бога Купалы стал днём Иоанна Крестителя, или как его называли на русский манер — Иваном Купалой, т.е. Иваном, который в реке всех купал; День Триглава (Сварога-Перуна-Свентовита) превратился в Троицу; Вышний День Бога Перуна заменили Днём Ильи-Пророка и т.д.

Кстати, день Крещения Господне – это бывший до Крещения Руси славянский праздник Водосвет: суть и традиции остались прежними, хоть это не христианский праздник и даже католики не отмечают 19 января. Считалось, что купание в проруби заряжает человека здоровьем на весь год, потому что в этот день вода делается светлой и превращается в целебную. Славяне верили, что в этот день Солнце, Земля, а также центр Галактики располагаются таким образом, что вода структурируется и открывается канал общения между людьми и центром Галактики – своего рода связь с космосом.

Но больше всего церковные и светские власти не устраивало, что народ пользуется двумя календарями и отмечает два Новолетия: Христианское Новолетие 1 марта и Славянское Новолетие в День Осеннего Равноденствия. Никакие запреты Славяно-Арийского календаря не помогали, а принятие жёстких мер вплоть до казней дало обратный эффект. Во многих городах и сёлах началась смута и поднялись восстания, везде шло поголовное уничтожение христианских священников и их помощников. Дело дошло до того, что были уничтожены многие тысячи «божих людей», и тогда пришлось царю Ивану III «идти в народ», ибо только так власти смогли успокоить восставших людей. Чтобы впредь не возникало смуты и разора, царь не только разрешил людям пользоваться старым календарём, но и узаконил право почитать Старую Веру Предков. Таким образом, на Русской земле было официально узаконено Двоеверие и два календаря: церковный календарь стал считаться официальным, т.е. государственным, а старый календарь народным.

Следующее изменение официального календаря произошло через 1 Круг Жизни (144 года). При приближении Лета 7000 от Сотворения Мира (1492 г. н.э.) среди христиан в России росли апокалипсические настроения. Все ждали конца света и даже не составляли пасхалию на последующие годы. Но когда все ожидаемые сроки «конца света» прошли, Московский церковный собор в сентябре Лета 7000 (1492 г.) утвердил новую пасхалию и принял решение о переносе начала года с 1 марта на 1 сентября. Это постановление действует в Христианской Церкви до сих пор: воцерковленные православные отмечают год церковного Новолетия 14 сентября (1 сентября по старому стилю).

Так, сегодня принято считать веком 100 лет, между тем у праславянских предков век составлял 144 года, а год делился на 3 сезона: Оусень, Зима и Весна, а все вместе они назывались одним словом – Лето. Каждое Лѣто имело по 9 Сороковников (9 месяцев), то есть на каждый природный сезон приходится по три Сороковника. Простое Лѣто = 365 суток, в котором все нечётные Сороковники содержали по 41 дню, а чётные ‒ по 40 дней (5×41+4×40=365). Священное Лѣто = 369 суток, в котором все Сороковники содержали по 41 дню (9×41=369). Неполный Сороковник = 40 суток. Полный Сороковник = 41 сутки.

Древние предания повествуют о том, что раньше вокруг Земли вращались 3 луны: две свои собственные и одна привлечённая от погибшей планеты Деи (сейчас это пояс астероидов). Собственная луна Месяц – это наша современная Луна, но тогда у неё период обращения вокруг Земли составлял не 29,5 дней, а 40 суток. Привлечённая луна Фата была с периодом обращения в 13 суток, а малая собственная луна Леля – с периодом обращения в 9 суток. Сама планета Земля совершала полный оборот вокруг Солнца за 360 дней (то есть старый круголет был равен 360 дням). Отсюда у нас осталось понятие, что любой полный круг равен 360 градусам.

В древнем круголете было 9 месяцев (по названию большой луны), и каждый месяц равнялся 40 дням (в соответствии с периодом обращения Месяца — 9 х 40=360). Неделя равнялась 9 дням по периоду обращения луны Лели (мы до сих пор поминаем наших умерших на 9 и 40 день). Потом произошли планетарные катастрофы, и планета Земля поочерёдно потеряла две свои луны – Лелю и Фату. В результате этих катастроф Земля приобрела наклон оси вращения и изменила скорость своего обращения, отчего круголет увеличился до 365 дней, а оставшийся Месяц стал вращаться с периодом в 28 дней. Об этом же космическом событии повествуют и Египетские мифы.

После крушения лун были внесены корректировки, и в древнеславянском календаре появились полные, т.е. нечётные месяцы (которые имели по 41 дню), и неполные (чётные) – по 40 дней. Так круголет увеличили до 365 дней, а неделя осталась 9-дневной.

Сегодня у нас год разделён на 12 месяцев (12 разных табличек) и неизвестно, в какой день начнётся новый месяц или год. Древнеславянский календарь в этом плане был гораздо удобнее: всего 2 таблички – в нечётных месяцах 41 день, в чётных – 40 дней, поэтому если Лето (год) началось в понедельник, то и все нечётные месяцы (1, 3, 5, 7, 9) начнутся в понедельник, а чётные в шестицу (так называлась суббота). Древние славяне легко могли вычислить, какой был день недели тысячи и даже сотни тысяч лет назад, потому что в самом Круголете каждый год начинался в определённый день недели.

Названия месяцев:

1) Рамхатъ – месяц Божественного начала (41 день);

2) АйЛетъ – месяц новых даров, люди собрали весь урожай (40 дней);

3) БейЛетъ – месяц белого сияния и покоя Мира (41 день);

4) ГэйЛетъ – месяц вьюг и стужи (40 дней);

5) ДайЛетъ – месяц пробуждения природы (41 день);

6) Эйлетъ – месяц посева и наречения – в этот месяц сеяли семена в землю и проходили обряды имянаречения (40 дней);

7) ВейЛетъ – месяц ветров (41 день);

9) ТайЛетъ – месяц завершения («Тай» – это вершина, т.е. завершение Лета) (41 день).

Новолетие приходилось на 1 день 2-го месяца Оусени (в Рамхатъ), то есть на день осеннего равноденствия (это связано с тем, что весь урожай был собран, закрома наполнены, и новое Лето начиналось с полного достатка).

Многие элементы славянского календаря дошли до наших дней в виде поговорок и обычаев, истоки которых, к сожалению, уже забылись.

Например, Великая тризна, то есть поминовение умершего родственника, совершается через неделю (9 дней) и через месяц (40 дней), то есть на 9-й и 40-й день. 7 месяцев вынашивает мать чадо во чреве своём и 40 сороков (40 месяцев) потом кормит его грудным молоком. А через 40 сороков (или 4 лета и 4 месяца) после рождения первого ребенка у женщин наступает период жизненного совершенствования, в результате чего она становится Ведающей Матерью или Ведьмой. Сейчас под ведьмой понимается совсем другое.

Через 369 недель после рождения человека начинается период его Духовного Обучения, ибо в 9 лет происходит первое Великое приобщение к Древней Мудрости Богов и Предков. Когда же детям исполнялось 12 лет (108 месяцев) и они достигали роста 7 пядей во лбу (лоб в древности – макушка головы, лобное место, а то, что сейчас называют лбом, называлось челом), для детей начинался новый этап в жизни. В 108 месяцев (или в 12 лет) наступает совершеннолетие человека, и он проходит обряды Совершеннолетия и Имянаречения, после чего мальчиков начинают обучать родовым ремёслам и воинскому искусству. А ещё через 108 месяцев, то есть в 24 лето, он, принимая Духовное освящение Священным Огнём, познает истинный смысл бытия своего Рода и истинное значение Родового имени. В 33 лето наступает время Духовного совершенствования. А в 369 месяцев или в 41 лето начинается эпоха Духовного Озарения.

Девушка могла выходить замуж только после 16 лет или 144 месяца, что составляет единый круг Круголета. До этого срока она вестует – познаёт Весть, то есть обучается ведению домашнего хозяйства, уходу за детьми, рукоделию, а в 16 лет – заканчивает вестовать и становится ведуньей или вестой. Если девушка ничему не научилась или не сберегла целомудрие, что являлось большим позором, то таких называли невестой, то есть неумехой, не ведающей. И когда таких брали в жёны, то это называлось браком, а не свадьбой.

Семидневная неделя напрямую связана с библейской историей сотворения мира Богом, поэтому она к нам пришла тоже из христианства. До принятия Русью христианства в неделе было 9 дней:

1) Понедельникъ – день, который наступал после недели — «по неделе», – всегда был рабочим днём у славян после отдыха;

2) Вторникъ – второй день в неделе – в этот день славяне также трудились;

3) Тритейникъ (а не «среда» — середина христианской недели) – третий день традиционно был днём отдыха, а также «постно-разгрузочным» днём;

4) Четверикъ или Четвергъ – рабочий день или день труда;

5) Пятница – пятый и средний день славянской недели – день труда (в пятницу традиционно можно было работать, однако тяжёлый труд в этот день не поощрялся);

6) Шестица (а не «суббота» — от последнего дня еврейской недели «шаббат») – шестой день недели у славян был «выходным»;

7) Седмица – седьмой день – рабочий (но славяне обычно устраивали отдых от ежедневных хлопот – у них были семейные дела);

9) Неделя (от словосочетания «нет дел») – само название дня говорит о том, что в девятый день славяне ничего не делали, а отдыхали и развлекались (в этот день ходили в гости, собирали пиршества и справляли свадебные обряды, чествовали бога солнца — Ярилу).

Таким образом, у праславян была очень удобная структурированная система труда и отдыха (3, 6, 9 дни были выходными), то есть они два дня трудились, один день отдыхали – при 9-дневной неделе было три дня отдыха – человек не перетруждался. Начиная со 2-го века после прихода на Русь христианства церковь начала продвигать реформы практически во всех сферах жизни и быта древних славян, и неделя на Руси стала короче на 2 дня, а в году стало по 12 месяцев – примерно по 30 дней в каждом (это как раз было оправданно и тем, что Луна к тому времени уже вращалась вокруг Земли примерно за 29,5 дней, а не за 40).

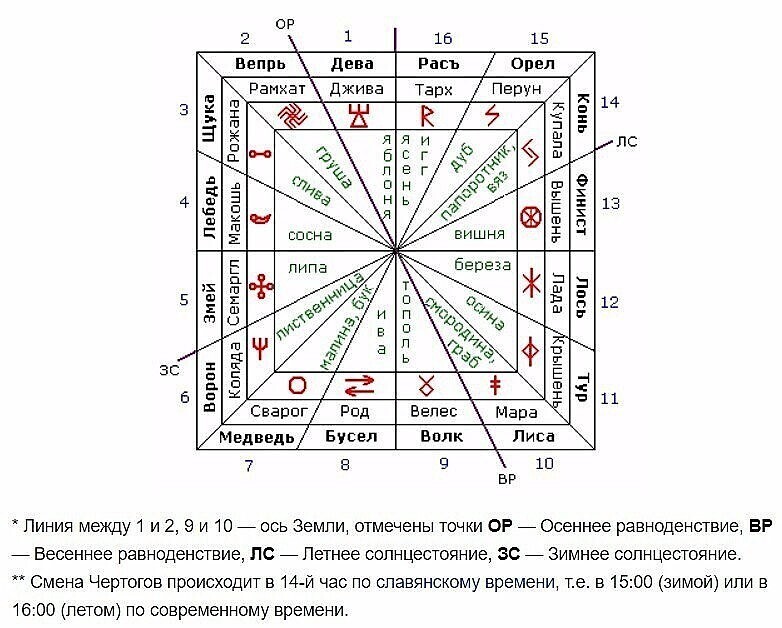

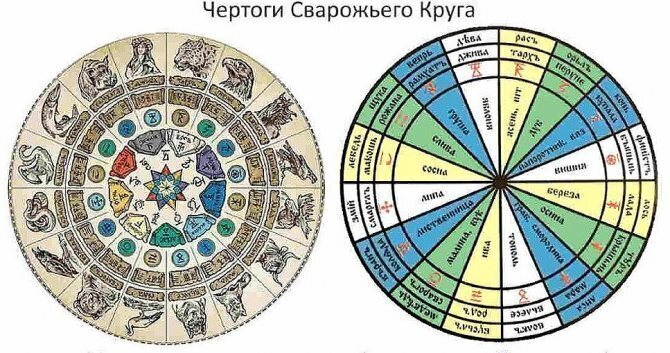

У наших предков — древних славян не только Лета считались Кругами по 16 лет, но и полное прохождение Ярилы-Солнца по Небесам средь звёзд за год тоже содержало число 16: эти равные части назывались Небесными Чертогами Сварожьего Круга. Каждому Чертогу соответствует свой покровитель – бог или богиня, а также тотемное животное вместо знаков Зодиака:

Квадратный вариант Сварожьего Круга:

С появлением на Руси 12-месячного христианского календаря в славянском зверином гороскопе появилось 12 тотемных животных (славянский тотемный месяцеслов):

Древний славянский календарь, так же как и скандинавский или кельтский, имел руническую форму отображения, то есть изначально названия месяцев, чисел, дней недели и названия Лет записывались Рунами, а уже позднее была добавлена запись Буквицей с краткий раскрытием смыслового значения. Руны 16 Небесных Чертогов, их начертание имеет определённую связь с расположением звёзд на небосводе и с Природными стихиями, поэтому очень часто эти Руны помещались на оберегах — не только на тех, которые носили люди, но и на оберегах, защищающих домашний скот и птицу. Кроме того, данные обереги можно встретить на посуде и на другой домашней утвари.

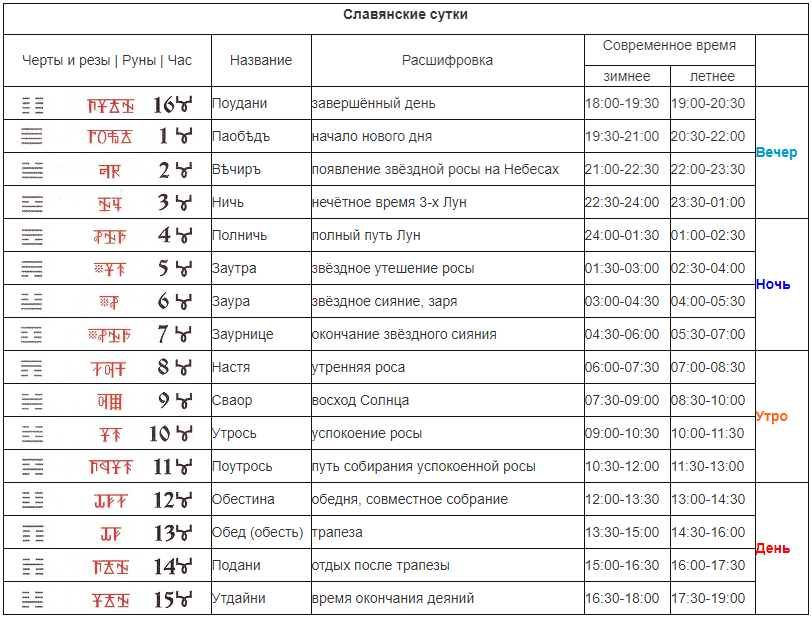

Количество часов в одних сутках было также 16 (Сутки = 16 часов). Славяно-Арийские сутки начинались в 18 григорианских часов по зимнему и в 19 часов по летнему времени. Каждый час = 1½ григорианскому, т.е. по 90 минут по современным меркам. Каждый час так же имел своё название:

У славяно-ариев не было минут и секунд. Час делился на 144 части, часть – 1296 долей, доля – 72 мгновения, мгновение – 760 мигов, миг – 160 сигов, сиг – 14000 сантигов. Таким образом, это было {{{1}}} 0,000000003305 секунды. Такая точность недостижима даже с помощью самых совершенных современных хронометров. Для чего она была нужна древним славянам, мы — их потомки можем только догадываться.

Эксперты по древнеславянскому календарю утверждают, что на первый взгляд, вышеперечисленные меры времени трудно запоминаемы и неудобны, а современная система мер (григорианский календарь) более упорядочена и наглядна, но на самом деле нынешняя система архаична, менее точна и хранит в себе отпечатки многих политических переделок.

Старый Новый год

В Лето 7090 (1582 год) католической церковью по указанию папы римского Григория XIII был введён новый календарь, который получил его имя. В новом календаре датировка шла уже не от Сотворения Мира, а от Рождества Христова. Необходимость введения нового календаря связывалась с тем, что продолжительность Юлианского календарного года немного больше продолжительности года природного, а потому он стал немного отставать от природы, так что за 128 лет накапливались одни сутки. Поэтому на момент введения Григорианского календаря набежало уже 10 дней разницы (на сегодняшний момент – 13 дней, поэтому Старый Новый год отмечаем по Юлианскому календарю спустя 13 дней после Нового года).

Не все европейские страны сразу перешли на новый календарь, некоторым странам понадобились годы или даже столетия, чтобы перейти на новый Григорианский стиль. В России на данный стиль перешли окончательно только в феврале 1918 года.

Григорианский календарь также не является абсолютно точным: он отстает от природного на одни сутки за 3300 лет; кроме того, григорианский календарь «неравномерен» – он содержит своего рода «скачки». Но постепенно григорианский календарь был принят большинством государств и сегодня является общепризнанным.

Источники:

1) Подробнее ➤

2) https://славяне. Сайт/slavyanskij-kalendar-jivotnih/

3) Подробнее ➤

4) Подробнее ➤

5) Подробнее ➤

6) Подробнее ➤

7) Подробнее ➤

9) Подробнее ➤

10) Подробнее ➤

Официальный календарь воссозданного единого русского государства насчитывал в основном церковные праздники: Крещение (6 января по старому стилю), Сретение — 2 февраля, Благовещение — 25 марта и т. д. Одним из главных элементов празднования тогдашнего Нового года было «Действо нового лета или многолетнего здравия», отмечавшееся на Соборной площади, в самом сердце столицы. С 1492 года по указу государя всея Руси Ивана III празднование нового года было перенесено на 1 сентября, на день Симеона Столпника Летопроводца. На уклад простых людей эти изменения, впрочем, никак не повлияли: они все так же продолжали ориентироваться на весенний календарь, связанный с природными циклами. Так, начался постепенный процесс совмещения языческих обрядов с христианскими догматами.

С приходом нового календаря появился новый способ празднования этого события, причем преимущественно среди представителей высшего сословия. Во время празднеств проходили торжественные мероприятия в Кремле, в которых принимали участие царь и митрополит, вместе с остальной знатью. Постепенно торжества становились все более пышными, что отражалось на нарядах гостей, которые были подчеркнуто богатыми, с преобладанием золотого оттенка. Сама церемония начиналась с того, что царь прикладывался к священным иконам и к тексту Писания, а после этого митрополит читал молитву о здоровье помазанника. Традиционный ритуал обязательно заканчивался словами «дал Бог, жив». После поклона все шли к столу.

Новогодняя дореволюционная открытка. (pinterest.com)

Богатые застолья для дорогих гостей и высшей знати проходили в Золотой царицынской палате. Для торжеств оформляли особым образом Красное крыльцо. Вот как описывают очевидцы сами торжественные празднества: «В девятом часу утра прислан был от царя пристав с дьяком и переводчиком, и царским экипажем, проводить нас к месту, где должно было совершиться торжественное празднование Нового года».

В 1598 году 1 сентября в Новолетие Борис Годунов взошел на престол Московского царства. В этот день к нему приехали иностранные послы с подарками, в том числе и от немецкого императора Рудольфа II. Эту миссию доверили проверенному и изворотливому шпиону Михаилу Шилю. Добравшись до Юрьева, германскую делегацию задерживают. Однако, после долгих пыток посол решается на побег и добирается до приграничного Пскова, а оттуда — в Москву. Однако, без документов, утерянных в дороге, его отказываются принять ко двору. Явившись без документов и, самое главное, без подарков, немецкий посол явно не вызвал доверия со стороны царского двора. Однако, изворотливый Шиль и тут выпутался: в качестве подарка он предложил свои часы, которые в то время были в России большой редкостью.

Гулянья в Марьиной Роще, 1845. (cultura-russia.ru)

Вообще часы всегда относились к атрибутам нового года как предвестники нового времени. Первые часы появились на Руси в XV — XVI веках. Доподлинно неизвестно, как выглядели первые часы и тот экземпляр, который был подарен Шилем Борису Годунову, но точно известно, что после этого подарка Годунов смилостивился над злоключениями несчастного немецкого посла, и с тех пор эти часы брал с собой на все крупные торжества, в том числе выставлял на видном месте в Грановитой палате во время празднования Нового года. Как заметил сам посланник, великий князь на протяжении 12 дней кормил всех своих приближенных щедрыми обедами, а обычным служивым людям даровал годовое жалование.

Этот обычай праздновать первый день нового года сохранился вплоть до первых Романовых. В соответствии с нормативами придворного регламента «Дворцовыми разрядами» (1674) боярам предполагалось «по 100 рублев, окольничим по 70 рублев, думным дворянам и дьякам по 50 рублев…». Надо отметить, что это были немаленькие суммы по тем временам, сравнимые с годовым жалованием профессионального ремесленника. Но были и особо ценные подарки, например, во времена Алексея Михайловича боярин Долгорукий за подавление восстания Степана Разина получил от царя в дар соболиную шубу стоимостью около 370 рублей, расшитую серебром и золотом. По тем меркам это был очень щедрый подарок: для сравнения — шуба из бараньей овчины (т.е. нынешняя дубленка) стоила тогда 30−40 копеек, пуд семги — 37 копеек, четырехлетний бычок — 1 рубль, овца — 12−18 копеек, курица — 1 копейку, столько же — полтора десятка яиц.

Федоскинская лаковая миниатюра с новогодними сюжетами. (colors.life)

Что касается новогоднего пира, то на столах наших предков красовались типичные кушанья русской кухни: праздничные калачи, пироги, блины и оладьи. В основном, в большом ассортименте были мучные изделия и разные каши. Начинки для пирогов — вот, где было настоящее разнообразие: с гороховой кашей, грибами, рыбой или мясом. Для детей пекли пироги с творогом, маком и ягодами. Первой всегда подавалась уха — так называли почти все супы. К ухе подавали сдобу. Слово десерт еще тогда не существовало, а сладкое называли «заедками». В основном, это были разные виды пастилы и варенье из ягод и меда. Напитки к столу были в основном традиционные: хмельной мед, морсы, квас, готовившийся на меду. Различные водки в зависимости от крепости называли тогда вином. Они были сладкими, потому что изготавливались на основе патоки, а пили их преимущественно женщины. Заморские греческие, французские и итальянские вина были на столах исключительно в семьях знатного рода. Празднование Новолетия приходилось по церковному календарю как раз на период употребления мясных продуктов, так что зачастую подавались на стол в основном мясные холодные и горячие блюда. А главным украшением стола был традиционный царский жареный лебедь.

Во время пиршеств столы как правило расставляли посередине помещения, а гостей рассаживали по старшинству и еще до начала трапезы каждый знал, где его место. Во главе стола сидел хозяин дома, по правую руку — старший сын или следующий по старшинству, по левую — второй сын. Женщины как правило за общий стол не садились, а занимались готовкой и подношением кушаний. Перед едой все читали обязательную молитву. Ели не спеша, в основном молча, оставляя хозяйке и хозяину дома добрые напутствия. К праздничному костюму было очень трепетное отношение: доставались самые лучшие наряды, а горожане хвастались друг перед другом богато украшенными шубами: с заячьим мехом или собольи. Отметим, что даже после принятия современного календаря Петром I глубоко укоренившиеся традиции прошлого все еще сохранялись, постепенно дополняясь новыми обычаями, пришедшими на Русь вместе с европеизацией XVIII века.

Новолетие, или Славянский Новый год, приходится на 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Эта дата в православном календаре также считается первым днём нового церковного года — Началом индикта.

На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. В связи с наступлением осени и нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки, то есть работа в избах при огне. Кстати, накануне вечером гасили старый огонь в доме, а ранним утром зажигали «новый» с особыми приговорами.

В этот день было принято обходить все поля с особыми песнями и закличками, чтобы в будущем году урожай был хорошим, а ещё — перебираться в новые дома и справлять новоселье. Также к этому дню надо было закончить все торговые и хозяйственные договоры и сделки, уплатить дани, оброки и пошлины.

Ещё одной традицией праздника были обряды «пострига» — посвящения в воинство и крестьянство детей, достигших возраста 3–4 лет. И всё это сопровождалось песнями, гуляниями и пирами.

Кстати, по мнению астрономов, днем празднования Нового года может быть абсолютно любая дата, так как понятие «начало года» носит весьма условный характер. Ведь все точки земной орбиты абсолютно равноправны, и совершенно безразлично, какую из них принимать за начало отсчета.

Материалы по теме в Журнале Calend.ru:

Инфографика – постер «14 сентября — Церковное новолетие — начало индикта»

Рассказ «Время перемен»

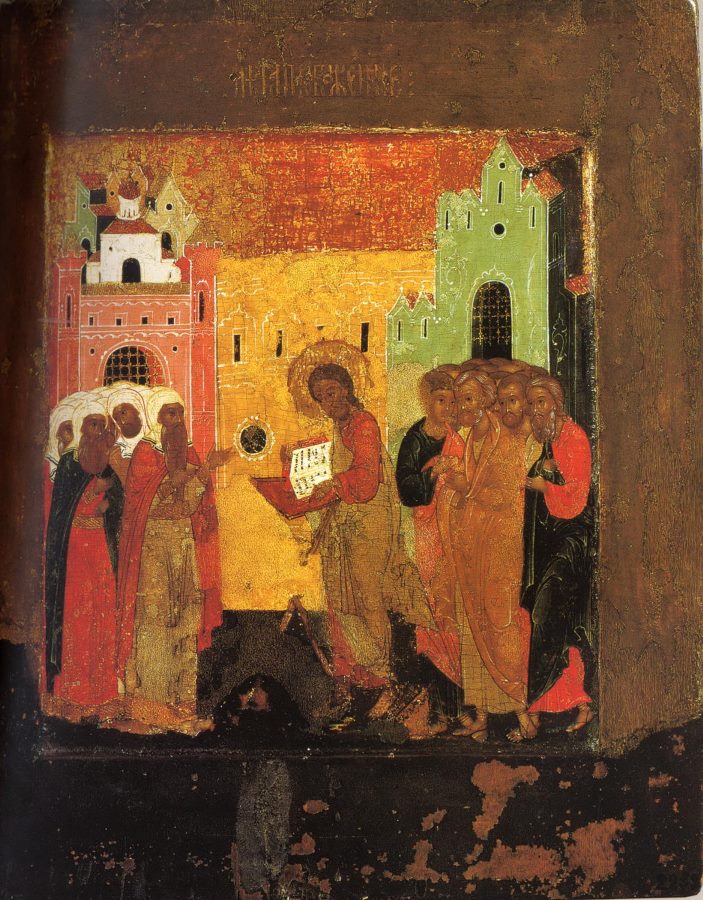

Индикт нового лета. Икона XVI–XVII веков.

Христианский новый год 2022 от Р.Х. (7531 от сотворения мира)

14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается Новый год по православному церковному календарю — 7531 год от сотворения мира или «от Адама». По православной традиции этот день называется началом инди́кта или Церковным Новолетием. Пожалуй, новолетие является самым незаметным православным праздником.

Традиция начинать учебный год 1 сентября также происходит от древних церковных обычаев празднования православного церковного Нового года, поскольку первые школы были церковно-приходскими, обучение в них начиналось с церковного нового года — с 1 сентября.

На I Вселенском соборе в Никее в 325 году были установлены основные правила церковного календаря — расчёт Пасхалии (даты Пасхи и подвижных праздников) и начало года 1 сентября. Святые отцы постановили праздновать день 1 сентября в память об окончательном утверждении христианской свободы: в сентябре 323 года император Константин одержал победу над соправителем Лицинием, который, несмотря на Миланский эдикт 313 года, продолжал преследовать христиан на Востоке империи.

Что такое инди́кт?

Инди́кт (от indico — объявляю, назначаю) в Римской империи называли порядковый номер года. Первоначально так обозначался финансовый год, период сбора налогов. Считается, что счёт 15-летними циклами появился в Римской империи; с такой периодичностью пересматривались налоговые списки.

Изображение 19-летия метонического цикла в виде колеса с юлианской датой Пасхального Новолуния из рукописи 9 века, сделанной в аббатстве Св. Эммерама

Церковный календарь и богослужебный круг

14 сентября (1 сентября по старому стилю), в день новолетия, начинается годовой круг церковных праздников. Всех желающих идти путем духовного совершенства Православная Церковь наставляет выверенной веками системой праздников и постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть церковного календаря. Внутри каждого круга вспоминается вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия Спасителя.

Церковный год начинается не 1 января (и даже не 14 января), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 сентября «новому стилю» — по принятому теперь григорианскому календарю. Заканчивается Церковный год 31 августа (13 сентября по новому стилю).

Первый большой праздник церковного года — Рождество Богородицы (8/21 сентября), а последний — Успение Богородицы (15/28 августа), переход из временной жизни в вечную. Таким образом, год для православного христианина понимается не просто как промежуток времени, а наполняется глубоким духовным содержанием и смыслом, уподобляется всей жизни человеческой.

Хорошо, что именно на сентябрь выпадает индикт (Новолетие) — сезон урожая, когда всего вдоволь и даже с лихвой, тёплый и обыкновенно сытный сентябрь.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришёл «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».

Традиции празднования Новолетия на Руси

После Крещения в 988 году (по Юлианскому календарю) Русь приняла и византийское летосчисление — от сотворения мира (+5509 лет). Однако, до XV века гражданский новый год на Руси начинался с 1 марта.

Только в 1492 году произошло слияние гражданского и церковного новолетия — началом года официально стало 1 сентября. На протяжении двух веков это был церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая праздничная служба — «чин летопроводства», во время которой епископ с процессией выходил на городскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался Апостол и Евангелие, а затем под пение тропаря праздника все шли в храм, где совершалась Божественная Литургия.

В этот день в Московском Кремле совершался первый в году царский богомольный выход. Эта традиция описана одним из отцов основателей Исторического музея И.Е. Забелиным.

На Соборной площади Московского Кремля выставляли огромный помост, который украшали разнообразными коврами и цветными или золочёными перилами.

Преподобный Симеон Столпник

Рядом с ним ставили ещё три небольших помоста, на которые клали Евангелие и икону Симеона Столпника. Далее из Успенского собора после торжественной службы выходил патриарх, а после него из Архангельского собора Московского Кремля – царь. Патриарх первым проходил на помост, за ним двигался царь. До этого момента рядом с помостом практически на всей площади выстраивались бояре, дворяне, приглашались даже иностранцы. Затем после торжественного богослужения патриарх спрашивал царя, как его здоровье, и царь отвечал:

«Божиею милостию и Пречистыя Богородицы и великих чудотворцев русских молитвами и твоим отца нашего и богомольца благословением дал Бог жив».

После царь и патриарх садились на подготовленные троны, и самый старейший боярин поздравлял с наступившим Новолетием сначала царя, затем патриарха. Также поступали и все светские сановники.

В конце все собравшиеся на площади кланялись царю, а царь кланялся самому народу, поздравляя друг друга с Новым годом. По свидетельству одного из очевидцев, «это была самая трогательная картина благоговейного почтения венценосцу». По окончании действа Государь, приложившись ко кресту и приняв благословение у патриарха, шествовал в церковь Благовещения к обедне или к себе в хоромы.

Вот как описывает праздник Новолетия в Москве на Соборной площади Кремля, итальянский путешественник XVI века Джованни Компани:

На площади воздвигается помост, на который поднимаются Митрополит и Великий князь и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кричит: «Великому Государю нашему и детям его многая лета!» При этом все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни.

В начале XVIII века традиции, встреча и празднование Нового года кардинально изменились. Вы уже догадались, что связано это с именем первого российского императора – Петра I.

Прекращение совершения чина летопроводства (индикта) и празднование Церковного Новолетия связано с Указом Петра I о переносе начала гражданского нового года на 1 января. В Указе говорилось о том, что вслед за 31 декабря 7208 года от Сотворения мира, наступит 1 января 1700 года «от Рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа».

В последний раз чин летопроводства (индикта) был совершён 1 сентября 1699 г. в присутствии Петра I, который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом.

Указом Петра I Россия в 1700 году перешла на юлианский календарь, который считал Солнечный или астрономический год продолжительностью 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд и Новый год с 1 января. Принятие Россией летосчисления по юлианскому календарю во многом облегчало торговые, культурные и научные связи с Европой, хотя во многих странах Европы в 16 -17 веках уже было принято летосчисление по григорианскому календарю.

Пётр I ввёл в России европейское летосчисление от Рождества Христова и перенёс гражданское новолетие на 1 января. Однако, 1 января 1700 г. церковное торжество ограничилось молебном после литургии, чин же летопроводства не совершался.

Церковное Новолетие осталось с 1 сентября, и отмечается только как церковный праздник, который сохранил старинное название «начало инди́кта». Гражданский Новый год отмечается теперь 1 января, а учебный год, как и в старину, начинается в сентябре.