Наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января ввел с 1699 года российский император Петр I. До того, согласно историческим хроникам, с датой празднования главного зимнего праздника был полный разнобой. Древние славяне-землепашцы начинали работы на полях после зимы с 1 марта. И именно этот день считали началом нового года. По другим источникам, его отмечали 22 марта — в день весеннего равноденствия. Для многих предков-язычников, считавших своим божеством злобного морозного деда Трескуна (Карачуна), Новый год начинался в декабре на «зимний солнцеворот» — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.

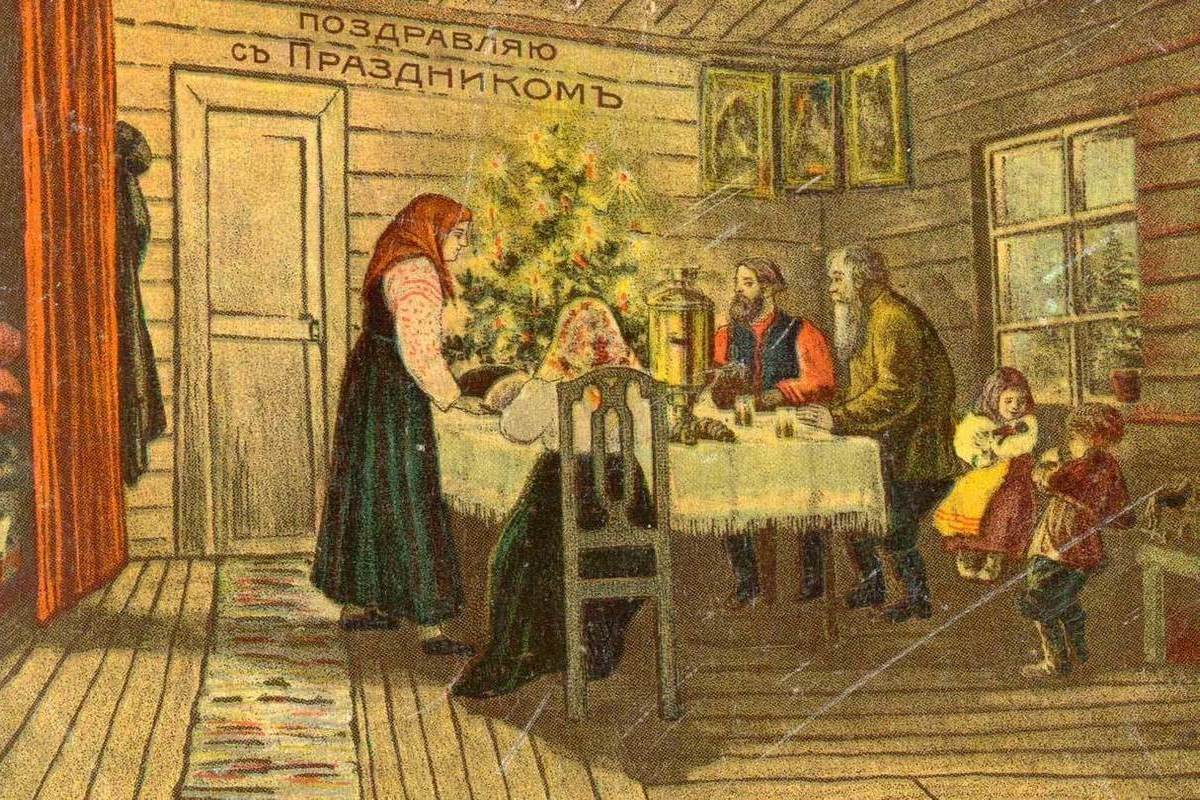

К слову, в канун Нового года Русь отмечала Васильев день. В IV веке архиепископ Василий Кесарийский почитался как великий богослов. А на Руси его стали называть Василием-свинятником, не имея под этим ничего дурного. На Новый год было принято готовить из свинины множество блюд. Считалось, что благодаря этому Василий, покровитель свиней, непременно улучшит поголовье этих важных в хозяйстве животных. Вот и потчевали гостей, ходивших по домам, пирогами со свининой, вареными свиными ногами… А чтобы получить хороший урожай, совершали обряд «обсевания» — рассыпали по дому яровую пшеницу, читали специальную молитву, а потом хозяйка собирала зерна и хранила до весны — времени сева.

В 988 году, после введения князем Владимиром Святославичем христианства на Русь пришел византийский календарь, празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. Время, когда урожай собран, работы завершены, можно начинать новый жизненный цикл. И довольно долго параллельно существовали два праздника: по-старому — весной и по-новому — осенью. Разногласия продолжались до ХV века, тогда указом царя Ивана III официальной датой празднования Нового года на Руси стало 1 сентября и для церкви, и для мирских людей.

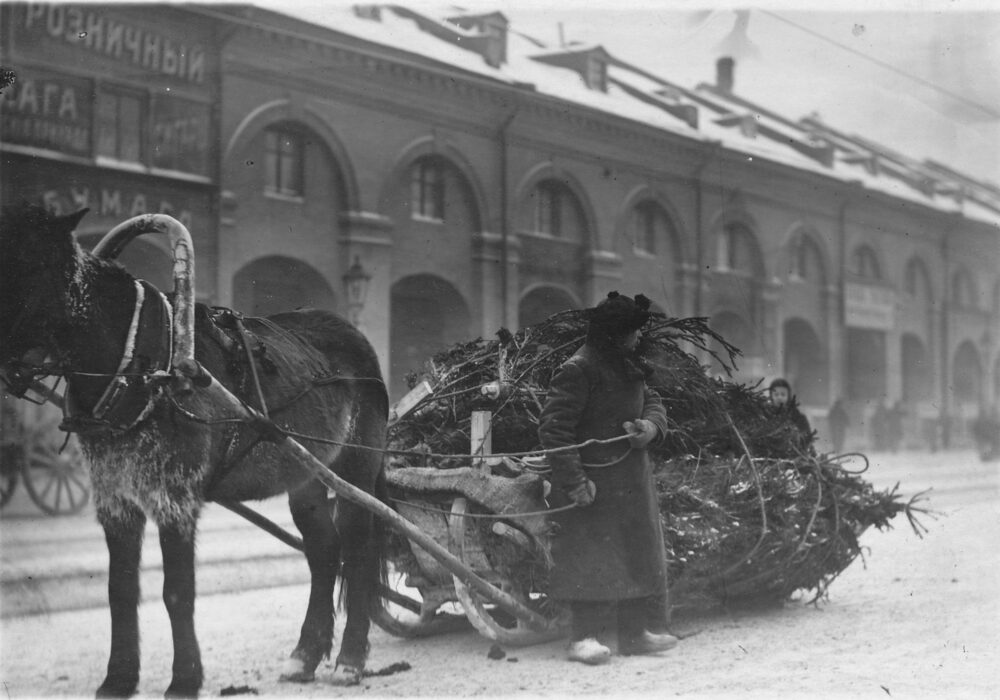

И так было до 20 декабря 1700 года, когда Петр I подписал свой указ, по которому празднование Нового года перенеслось на 1 января. Молодой царь внедрял европейские обычаи, так что 1 января 1700 года по его велению дома были украшены сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по образцам, выставленным в Гостином дворе — так, как это исстари делали в Голландии. Царь счел 1700-й — началом нового столетия.

В исторических документах зафиксировано, что в ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700-го на Красной площади был устроен грандиозный фейерверк, пушечные и ружейные салюты, москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Бояре и служивые люди были облачены в венгерские кафтаны, а женщины — в нарядные иноземные платья.

Отметили новый праздник, как говорится, на полную катушку. Торжества продолжались вплоть до 6 января и окончились крестным ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, Петр I не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москвы-реки в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом.

С тех пор празднование Нового года проводилось постоянно, из Германии в дома пришел обычай украшать игрушками елки в домах. А к ХХ веку в России появился новогодний волшебник Дед Мороз, прообразом которого принято считать сразу нескольких персонажей: языческого колдуна Карачуна (Трескуна), Святого Николая Чудотворца, немецкого волшебника «старого Рупрехта» и сказочного русского персонажа Морозко.

В начале ХХ века Россия переживала очень тяжелые времена. В 1914 году, во время Первой Мировой войны, власти запретили новогодние торжества, чтобы не повторять традиции праздника, перенятые у немцев, воюющих на другой стороне. После 1917-го Новый год то возвращали, то запрещали, в 1929 году 1 января и вовсе сделали рабочим днем. Однако в 1930-х главный зимний праздник все же был в СССР реабилитирован.

А вот Старый Новый год в России впервые отметили 14 января 1919 года. В 1918 году по решению Совета Народных Комиссаров был утвержден «Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря». Связано это было с тем, что европейские страны давно жили по григорианскому календарю, названному так в честь Папой Римского Григория XIII, а Россия — по юлианскому (от имени Юлия Цезаря). С тех пор у русских людей установился обычай праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января, и тем самым отмечать любимый зимний праздник еще раз.

Рождество Христово берет начало с самого Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Испокон веков Рождество считалось праздником милосердия и доброты, призывавшим заботиться о немощных и нуждающихся. В праздничные дни, начинавшиеся 7 января по григорианскому календарю, в русских городах устраивались благотворительные аукционы и балы, организовывались праздничные столы с «государевыми» пирожками, кренделями и графинчиками с «горькой» для нищего люда, дарились подарки больным и сиротам. А в морозные зимние деньки от Рождества до Крещения (19 января), именуемые святками, праздничная трапеза чередовалось с бурным весельем. Устраивали катания с гор на санях и ледянках, игры в снежки, кулачные драки, колядки. Название этой древнерусской забавы происходит от имени языческого божка пиршеств и мира Коляды.

Колядовать на Древней Руси любили и молодежь, и старики. Вечерами, облачаясь в звериные шкуры или смешные наряды, толпа отравлялась по домам за угощениями и деньгами. Самые скупые хозяева пытались отделаться от навязчивых визитеров парой баранок или конфет, за что получали от остроязычных весельчаков недобрые пожелания — в новом году заполучить «на двор чертей, а в огород — червей» или собрать урожай пшеницы «сплошь с пустыми колосками». А чтобы гости забрали страшные слова, их приходилось одаривать щедро.

В рождественские дни на улицах городов можно было видеть и дрессированных медведей, которые ходили на задних лапах, играли на гуслях и танцевали, а после представления обходили зрителей с шапкой и подолгу стояли возле тех, кто скупился на заслуженную награду.

Особое место в эти дни занимали святочные гадания. Как и сейчас, девушки мечтали заполучить завидного жениха. «Хочу суженого — красавца писаного и щеголя, кудри длинные, сапожки высокие сафьяновые, рубаха красная, кушак золотой», — говорили они старинный заговор.

В дни святок молодые девушки часто гадали «на суженого», разложив на полу у печки пшеничные зерна. В дом приносили черного петуха. Считалось, что если петушок склюет все зерна, то жених наверняка вскоре объявится. А если «вещая» птица от угощения откажется, то суженого в Новом году ждать не стоит.Особой популярностью пользовались и гадания воском. Растопленный воск наливали в таз с водой, а затем рассматривали получившиеся фигурки. Если виднелось сердечко, то это считалось знаком к грядущим «амурным делам». Вилы означали ссору, медальон — богатство, а бублик — безденежье.

Главными блюдами на рождественском столе на Руси являлись деликатесы из свинины: зажаренный поросенок, фаршированная свиная голова, жареное мясо кусками, холодец, заливное. Помимо свиных блюд, на праздничный стол подавались и другие блюда из птицы, дичи, баранины и рыбы. Мелко нарезанное мясо варили в горшках вместе с традиционной полужидкой кашей. Также традиционными угощениями являлись ватрушки, калачи, пироги, колобки, кулебяки, курники, расстегаи и тд. Выбор десертов был более скромным: рождественский стол обычно украшали фрукты, пастила, пряники, хворост, печенье и мед.

Гонения на Новый год в начале ХХ века коснулись и Рождества. Сначала были запрещены рождественские елки, а потом и Дед Мороз. В конце 1920-х был издан указ, в котором говорилось: «В день нового года и дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях». Тогда 1 января 1929 года стал обычным рабочим днем, а празднование Рождества и вовсе стало вне закона.

Лишь спустя шесть лет, в 1935 году, курс внутренней политики по отношению к праздникам был изменен, Новый год был признан светским праздником, а Рождество оставлено церкви, отделенной от государства. Статус выходного дня Рождество получило лишь в 1991 году, уже после развала СССР.

День отсчета нового года в России переносился дважды. До XV века его встречали в марте, затем в сентябре, а в 1699 году Петр I «назначил» празднование на 1 января. Русский Новый год – праздник, вобравший в себя обычаи язычества, христианства и европейского просвещения. 20 декабря 1699 года вышел указ императора Петра I «О праздновании Нового года», в одночасье перебросивший всю страну на три месяца вперед – привыкшие к сентябрьской встрече нового года россияне 1700 год должны были встречать уже 1 января.

До конца XV века завершением годичного цикла на Руси считалась весна (такие же представления до сих пор бытуют в некоторых странах Средней Азии). До принятия православия праздник этот был связан исключительно с языческими поверьями. Славянское язычество, как известно, было тесно переплетено с культом плодородия, поэтому новый год встречали тогда, когда земля пробуждается от зимнего сна – в марте, с первым весенним равноденствием.

Ему во время зимнего солнцеворота предшествовали 12-дневные «Коляды», от которых до наших дней дошла традиция «ряжеными» ходить по домам и петь песни, разбрасывая у порога зерно. И сегодня во многих отдаленных уголках России и СНГ «ряженым» принято отдавать блины и кутью, а в древности эти блюда выставляли на окна, чтобы задобрить духов.

С принятием православия обрядовая сторона встречи нового года, конечно, изменилась. Православная церковь долгое время не придавала ему большого значения, но в 1495 году добралась и до этого праздника – он был официально назначен на 1 сентября. В этот день в Кремле проводились церемонии «О начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего здоровья».

Празднование открывали патриарх и царь на соборной площади московского Кремля, их шествие сопровождалось колокольным звоном. С конца XVII века царь и свита выходили к народу в самых нарядных одеждах, то же было велено делать и боярам. Выбор пал на сентябрь, поскольку считалось, что именно в сентябре Бог сотворил мир. За исключением торжественной церковной службы, Новый год отмечали как любой другой праздник – с гостями, песнями, плясками и угощением. Назывался он тогда иначе – «Первый день во году».

Традиция сохранялась почти 200 лет, после чего в жизнь русского народа ворвался вихрь перемен по имени Петр Алексеевич Романов. Как известно, молодой император почти сразу после восхождения на престол начал жесткие реформы, направленные на искоренение старых традиций. Попутешествовав по Европе, он вдохновился голландской манерой отмечать Новый год. Кроме того, вышагивать в расшитом золотом облачении по соборной площади ему совсем не хотелось – хотелось того веселья, что он видел за границей.

20 декабря 1699 года (по старому летоисчислению это был 7208 год), на пороге нового столетия, император издал указ, гласивший: «…Волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года».

Указ был длинным и очень подробным. В нем оговаривалось, что всем следует в эти дни украшать дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями и не снимать украшений до 7 января. Знатным и просто состоятельным гражданам велено было в полночь палить из пушек на дворах, стрелять в воздух из ружей и мушкетов, а на Красной площади был устроен грандиозный фейерверк.

На улицах император распорядился жечь костры из дров, хвороста и смолы и поддерживать огонь в течение всей праздничной недели. К 1700 году почти все европейские страны уже перешли на григорианский календарь, поэтому Россия стала праздновать Новый год на 11 дней позже, чем Европа.

1 сентября осталось церковным праздником, но после петровской реформы как-то отошло на второй план. В последний раз чин летопроводства был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра, который сидел на кремлевской соборной площади на престоле в царской одежде, принимал от патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом, как делал его дед. После этого с благолепным осенним празднованием было покончено – волей Петра традиции просвещенной Европы слились с языческой природой, от которой остались обряды дикого веселья.

6 января первые в российской истории «прозападные» торжества окончились в Москве крестным ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, царь не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москвы-реки в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом.

Бояре и служилые тоже не избежали императорского внимания – их обязали облачиться в венгерские кафтаны и жен своих одеть в иностранные платья. Для всех это была настоящая мука – рушился веками установленный уклад, а новые правила выглядели неудобными и устрашающими. Такой способ встречи Нового года повторялся каждую зиму, и постепенно все же прижились и новогодние елки, и полуночные пушечные залпы, и маскарады.

В канун старого Нового года у славян отмечают народный праздник – Щедрый вечер. В России вечер перед старым Новым годом называют Васильевым, так как в этот день церковь отмечает память Василия Великого. Другое название — богатый свят-вечер. Вечером 13 января все хозяйки готовят вторую или щедрую кутью, которую, в отличие от постной, заправляют мясом и салом. По традиции миску с кутьей ставят в угол, где стоят иконы.

На щедрый вечер хозяйки готовили к столу самые лучшие и вкусные яства. Главным блюдом на праздничном столе считался жареный поросенок – символ плодовитости скота и плодородия земли. В народе это пора считается временем разгула нечистой силы. В этот вечер после заката солнца и до самой полуночи ходят девочки подростки и щедруют, отгоняя своими песнями всю нечисть и желая хозяевам счастья, здоровья и удачи в новом году.

На рассвете 14 января молодые парни шли посевать зерном к крестным, близким родственникам, знакомым. По народным поверьям, на старый Новый год первым в дом должен был зайти мужчина – считалось, что это принесет счастье в дом на весь будущий год. Посевальщики поздравляли всех с новым годом и желали богатства и изобилия специальными присказками. В ответ хозяева одаривали их пирогами, конфетами и другими сладостями. Считалось, что деньги давать посевальщикам нельзя – с ними можно отдать благополучие в доме.

В некоторых селеньях до сих пор сохранился такой обряд: в ночь под старый Новый год сжигают свою старую одежду и сразу же одевают новую. Это символизирует начало новой, лучшей жизни. Чтобы оградить в новом году свой дом от всех бед, 14 января надо с тремя зажженными свечами обойти все комнаты по часовой стрелки и при этом креститься. Также утром 14 января надо взять топор и несильно постучать им по порогу, говоря” жизнь, здоровье, хлеб”.

В народных поверьях с праздником старого Нового года связано немало примет.

• Не следует в этот день произносить слово “тринадцать”.

• 14 января нельзя считать мелочь, иначе весь год будете лить слезы.

• На старый Новый год и в Васильев вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь.

• Также приметы гласят, что если 14 января вынести мусор, то и счастье из дома вынесешь.

• Если ночь на Старый Новый год тихая и ясная, год будет счастливый и удачный.

• Если 14 января взойдет яркое солнце, год будет богатым и урожайным.

• Если иней укроет все деревья, будет хороший урожай зерновых.

• С какой стороны на Старый Новый год небо покрыто облаками, оттуда и счастье будет.

• Если выпадет снег на Старый Новый год, значит, следующий год будет счастливым.

Празднование Нового года на Русской земле относится к глубокой седой старине. Здесь перекликаются и накладываются языческие и христианские традиции, смешения гражданского и церковного календарей.

В языческие времена у восточных славян Новый год начинался весной — первого марта, когда пробуждалась природа и начинались весенние полевые работы. С кормилицей-землёй была тесно связана жизнь древнего человека, поэтому новый год и приходился на весеннюю пору. Новый год славяне отмечали на масленицу, где-то 20-го числа во время первого весеннего равноденствия.

Главный зимний праздник наших предков носил названия Коляды. Он отмечался в день зимнего солнцеворота и длился с 25 декабря по 6 января. Зимние солнцестояние, как и весеннее равноденствие, славяне связывали с очередным пробуждением природы и поворотом к весне. Коляду отмечали 12 дней. Это число считалось сакральным и использовалось старцами — жрецами в период новогодних празднеств. До нас дошло предание о том, что в это время 12 языческих жрецов руководили ритуальными действиями. Они гадали о будущем урожае по 12 снопам, пользовались водой из 12 колодцев для подблюдных гаданий, 12 дней горел священный огонь в период празднования Коляды. 26 декабря прибавлялся световой день, и по представлению древних славян нарождалось новое солнце. Символически солнце представляло особое полено — Бадняк, который зажигали на Коляду. Считалось, что в это время там, в пламени, зарождается новое солнце, дающее всем жизнь и благополучие.

Одна из главных частей праздника Коляды — новогодние песни и колядование. Из восхвалений Коляды они постепенно превратились в форму своеобразных поздравлений и шуточных песен. Накануне праздника славяне украшали свои дома еловыми и сосновыми ветками, позже стали ёлки, которые должными были, по древним поверьям, своими колючими и острыми иглами отгонять злых духов и не пустить их в дом.

Добрые зимние духи славян Морок, Трескун и Морозко сковывали реки льдом, приносили метели и насылали лютые морозы. Чтобы они не очень расходились, приходилось их задабривать разными способами. Обычно на окна выставляли подарки духам: кисель, кутью и блины. С годами эти дары стали отдавать ряженым, которые ходили по деревни с песнями, шутками и плясками.

У Коляды был ещё и брат-близнец Овсень, который появился на свет чуть позже и потому считался младшим. Обеих братьев отмечали в один и тот же сезон — зимой. Сначала праздновали Коляду, затем по деревням ходили «овсенщики», славившие Овсеня. В древности Овсень почитался на Руси как божество, зажигающее солнечное колесо и несущее свет всему миру. Чествовали Овсеня 1 марта на Новый год, поэтому он считался весенним богом. Верили, что Овсень приезжает на большом коне и привозит с собой Новый год.

Праздновали Овсеня как зимой, так и весной, согласно древнему славянскому календарю. Обычно встречали Овсеня кашей, которую хозяйки варили накануне ночью. Приносили из амбара крупу и начинали топить печь. По традиции нельзя было касаться крупы, пока не истопится печь. Во время приготовления каши необходимо было шептать заклинания на будущий урожай. Затем кланялись горшку с кашей и ставили в печку. Потом начинали гадать — если каша вылезла из горшка или горшок лопнул, значит, в дом могла прийти беда. А если каша удалась — значит Овсень остался доволен хозяевами, и надо ждать удачи и радости в доме.

С принятием христианства на Руси новый год начал отмечаться 1 сентября. Этот день считался Новолетием, так как согласно Библии Бог сотворил мир именно в сентябре. Сентябрьский Новый год на Руси встречали благоговейно и чинно. Богатые люди на праздник стремились приехать в Москву, где устраивались пышные торжества. В храмах проходила торжественная служба, повсюду звенели колокола. Вечером перед новогодней ночью все собирались в доме главы семейства. Гостей угощали мёдом, винами пивом и медовухой.

С приходом к власти Петра Первого в России грянули перемены. Не обошли они и календарь. В декабре 1699 года император Петр Первый издаёт указ о том, что с 1 января 1700 года Новый год в России будет отмечаться 1 января. Петр повелел «учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых», потешаться с огнем — разжигание новогодних костров, учинять стрельбу и гуляния. Царским указом предписывалось поздравлять друг друга с праздником. И теперь гражданский новый год праздновали в начале января, а церковный новый год остался прежним — 1 сентября.

Праздник Нового года имел свой народный аналог — Васильев вечер, который чествовали в ночь на 1 января. Это был церковный праздник, посвященный дню памяти святого Василия Великого. Вечером устраивали пышный пир, где главным блюдом был жареный поросенок. Он считался символом плодородия, плодовитости домашнего скота и обилия в будущем году. На стол ставили всё лучшее, что было заготовлено в доме — сытные пироги, блины, кутью. В изобилии была водка, медовуха, пиво. Принято было надевать новую неношеную одежду, чтобы весь следующий год хорошо одеваться. В этот день нельзя было давать в долг деньги, а вот получать их считалось хорошей приметой, которая сулила прибыль и достаток.

В наши дни Новый год — любимый праздник всех людей. С ним связывают свои надежды и желания, этот праздник не носит никакой идеологической нагрузки. Он просто добрый, веселый и радостный.

С Новым годом!

В публикации использованы материалы из интернета и статьи Олега Полонского.

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда летоисчисление шло по византийской системе, «от сотворения мира» — то есть от 5508 года до нашей эры. В «первый день года» на соборной площади Московского Кремля проходила церемония «О начатии нового лета» и церковная служба «На летопровождение» при участии патриарха, царя, знати.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании Нового года». Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.

«А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года».

Указ «О праздновании Нового года», 1699 год

Так появилась традиция украшать дома и дворы еловыми и сосновыми ветками. Этот обычай царь перенял у иностранцев, которые жили в Немецкой слободе. Для немцев ель была символом вечной жизни, а у славян испокон веков хвойные ветки соотносились с погребальными обрядами, поэтому многим было сложно принять новые обычаи.

Также «в знак веселия» горожане должны были поздравлять друг друга с Новым годом, а с 1 по 7 января по ночам «огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы», или наполненных ими смоляных бочек. Главное действие планировалось проводить на Красной площади: зажигать «огненные потехи», стрелять трижды из мушкетов, а напоследок «выпустить несколько ракет». Говоря современным языком, устраивать фейерверки и взрывать петарды.

Так праздник отошел от церковных традиций и стал светским. 1 января 1700 года в «царствующем граде Москве» царь лично открыл праздник запуском «ракеты». Колокольный звон смешался с пушечной пальбой, а улицы осветились иллюминацией.

После петровского правления массовые гулянья постепенно исчезали из новогодней традиции — масштабные празднества проводились в основном в дворянских и императорских домах. При Елизавете I, любившей роскошь, появилась традиция новогодних балов-маскарадов.

«15 тысяч придворных в роскошных костюмах и платьях прибыли в восьмом часу и танцевали под музыку двух оркестров до 7 часов утра; затем они перешли в зал, где были накрыты столы, на которых поставлено было великое множество пирамид с конфетами, а также холодное и горячее кушанье. Гостей поили разными водками и наилучшими виноградными винами, а также кофеем, шоколадом, чаем, оршадом и лимонадом».

«Петербургские ведомости», 2 января 1751 года

Во времена Екатерины II в новогоднюю традицию вошел обмен подарками и особенный праздничный стол. А в XIX веке появились и другие атрибуты праздника — шампанское, елочные украшения, открытки. В 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала — увеселительного павильона — установили первую публичную елку.

После революции в 1918 году большевики перешли на западный, григорианский календарь. Возникла разница между старым и новом стилем времяисчисления в 13 дней — так появился неофициальный праздник старый Новый год. Также они отменили празднование Нового года, посчитав, что это «контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия» праздник. Вместо него ввели праздник «Красной вьюги» — день начала мировой революции. Только он не прижился: люди «подпольно» ставили елки и дарили детям подарки.

В 1935 году Новый год вернули — по инициативе партийного деятеля Павла Постышева. Спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка, мандарины и оливье, новогодние огоньки и бой курантов, торжественная речь руководителя страны и праздничные песни.

Зимнее солнцестояние — начало славянского года

Традиционные общества, главным занятием для которых было земледелие, имели совершенно другое представление о времени, нежели в нашу эпоху. Более того, древние славяне жили не по солнечному календарю, как мы, а по лунному, что налагает существенные отличия в измерении времени.

Зимние месяцы в северных широтах, на которых расселились славянские племена, характеризуются кратковременным появлением солнца и долгим тёмным временем суток. Понятно, что в такие дни крестьяне чаще всего сидели дома, занимались ремеслом и не могли работать в поле. Для наших предков зимнее солнцестояние, сутки, во время которых наблюдается самая длинная ночь, становилось поворотным пунктом в году.

До сих пор учёные спорят, когда же славяне отмечали Новый год: кроме январской гипотезы существуют предположения и о том, что отсчёт для наших предков начинался весной, с началом сельскохозяйственных работ. Точного ответа на этот вопрос, скорее всего, уже не будет. Ясно одно — конец декабря и начало января для дохристианской общины имел примерно такое же значение, как, например, известный праздник Ивана Купала. И многие традиции, имевшие и до сих пор имеющие место быть у россиян, берут своё начало ещё с языческих времён.

Нечистая сила: способы новогодней борьбы

В переводе на современный календарь новогодние празднества у древних славян проходили с 25 декабря по 6 января, а на первое число приходилась кульминация. Все 12 дней в центре поселения согревал тела и души жителей священный огонь в честь верховного божества. Присутствие костра в общине можно сравнить с нынешней наряженной ёлкой, пришедшей в Россию с принятием христианства.

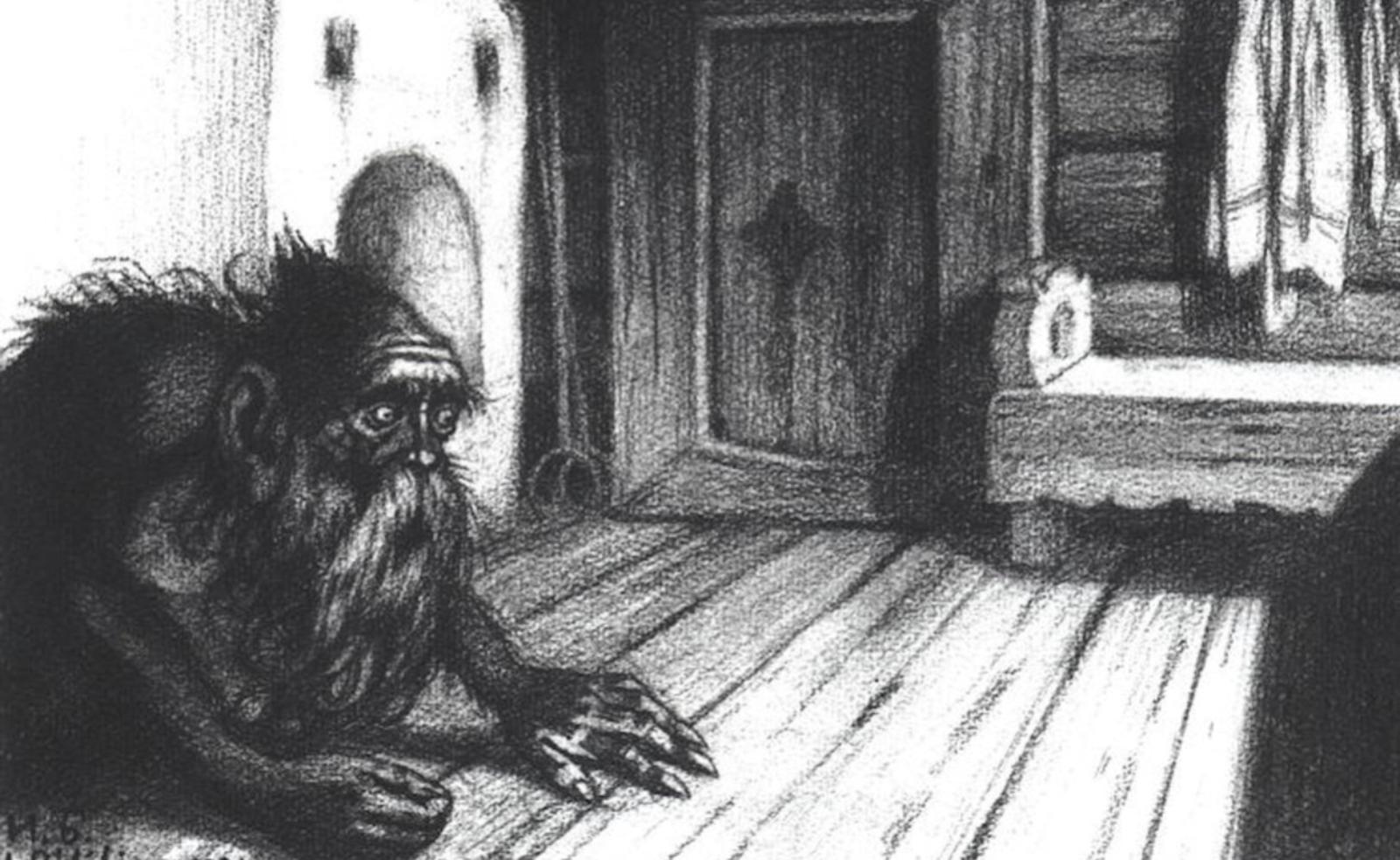

Особое место в обрядах дохристианских славян занимали святки, также длившиеся 12 дней. Их смысл немного поменялся с принятием на Руси христианства. Яркий пример можно увидеть в известном произведении Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Переходный период конца декабря — начала января соотносился у славян с повышенной активностью нечистой силы. Граница между земным и потусторонним мирами стиралась, и жители деревни предпринимали значительные усилия, чтобы предохранить свой дом от пагубного влияния нечисти.

Обереги размещались в бане или прихожей, которые считались «воротами» в потусторонний мир. Всё хозяйство обходили вместе с «магическими вещами», чаще всего вениками или помелом, дабы защитить дом и скот от разгула нечистой силы. После этого скот выпускали на улицу, предварительно разместив во дворе кормушки. Пока животные трапезничали, хозяева обходили их по кругу три раза, после чего перебрасывали через них топор крест-накрест. Сохранение домашнего скота в сохранности — основа жизни общины, поэтому их безопасности уделялось повышенное внимание.

Новогодние гадания

Неотъемлемой частью новогоднего праздника были гадания. Человек всегда стремится узнать о своём будущем, о том, что ждёт его в новом году. А кто, как не нечистая сила, выходящая в наш мир в Новый год, может помочь в этом?

Взрослые члены общины гадали по передвижению их скота или кур. В толковании знамений, безусловно, помогали волхвы — жрецы славянской языческой религии. Гадали, опять же, в местах, считавшихся пограничными между мирами. Особенно подходили огороды и перекрёстки.

Многие языческие традиции не дожили до наших дней. Исключение составляет гадание на суженого, о чём можно найти многочисленные упоминания в художественной литературе. В древности это считалось очень опасным мероприятием — любое, даже малейшее, нарушение правил, могло привести к смерти человека. На суженого гадали обычно дома, ночью, в тёмной комнате. Нечистая сила после выполнения всех нужных условий являлась молодой девушке в виде молодого человека, с которым её должна была связать судьба.

Ряженые

Ещё одной традицией, сохранившейся на долгое время и после принятия христианства, было ряжение. Эти игры были достоянием холостой деревенской молодёжи и носили иногда эротический характер — безусловно, в обрядовом смысле этого слова.

Молодые люди чаще всего наряжались в стариков и старух, встречались и зооморфные образы. Молодёжь пугала стариков, вламывалась к ним в дом, устраивала хаос и, довольная, уходила восвояси. После принятия христианства официальная церковь стремилась ограничить эти «бесовские» развлечения. Особенное раздражение у церковных иерархов вызывало переодевание женщин в мужчин и наоборот.

Проводилось множество игр, связанных с ряжением. Например, два человека составляли собой «кобылку», на которую садился третий, и вся эта процессия с криком и шумом перемещалась по поселению. Парни также переодевались в быка, который гулял по деревне и пугал девиц, пока кто-то не «оглушал» его горшком.

Новый год 1 января: долгая дорога к современности

С принятием в Древней Руси христианства на эти территории распространилась новая, гражданская, дата Нового года — 1 марта. Долгое время, вплоть до 14-го века, «народный» и «церковный» праздник сосуществовали.

В 1348 году православная церковь перенесла начало года на 1 сентября, согласно решению Никейского собора. Это, однако, не соответствовало устоявшемуся земледельческому календарю: если 1 марта ещё как-то можно было объяснить стартом работ в полях, то новая дата вызывала вопросы. Противоречие сохранялось, пока Иван III, политика которого заключалась в унификации жизни в стремительно расширявшемся государстве, окончательно не установил единую дату праздника.

Почти два века подданные Московского царства отмечали Новый год 1 сентября, пока в 1700 году Пётр I не вернулся к языческому календарю. Российская империя встречала год уже в привычном для современного человека режиме — 1 января. И именно тогда распространяется в России всеми любимая ёлка как главный атрибут праздника.

Интересные факты о зимнем празднике.

Древние традиции празднования нового года

Традиция праздновать Новый год очень древняя. Ее зарождение относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Оно связано с Месопотамией, где в марте отмечали весеннее пробуждение природы. Праздник длился несколько дней, люди в это время не работали, гуляли и веселились. Позже греки, египтяне и римляне тоже начали отмечать наступление нового года.

В Древнем Риме, примерно в V в. до н.э. появился праздник в честь бога Сатурна — покровителя земледелия, садоводства и обращения времен. Он также считался защитником страждущих. Во время Сатурналий (таково название этого праздника) римляне играли в азартные игры, дарили друг другу подарки, развлекались. На границы в эти дни объявлялось перемирие. Хозяева старались хорошо накормить своих слуг, исполнить их желания, чтобы угодить богу Сатурну. Считается, что Сатурналии положили начало современным новогодним традициям: особым угощениям, подаркам родным и близким, а также стремлению в эти дни помочь нуждающимся.

Считается, что наступление Нового года стали отмечать 1 января только со 153 г. до н.э. Позже эта дата получила свое отражение в календаре, который утвердил Гай Юлий Цезарь.

История Нового года в Китае

Своеобразно отмечали Новый год в Древнем Китае. Этот день назывался Праздником весны и отмечался во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Каждый раз он выпадал на разные числа: между 21 января и 20 февраля. Китайский Новый год до сих пор ассоциируется с красными фонариками, которые развешивают на деревьях, оградах и фейерверками. Издавна считалось, что красный цвет и шум отпугивают чудовище по имени Нянь («Год»). В наши дни китайцы отмечают не только традиционный, но и обычный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Китайский Новый год сейчас популярен во всем мире.

Новый год на Руси

На Руси наступление нового года в языческие времена связывалось с окончанием зимы. После Крещения Руси приход нового года отмечали 1 марта, что было связано с началом полевых работ, а позже — 1 сентября, когда начинался сбор урожая. Праздновать Новый год 1 января в России начали только в 1699 года. 20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ, по которому наступление нового года начали отмечать 1 января по образу и подобию европейских государств. По этому указу полагалось в знак веселья палить из пушек и зажигать «огненные» потехи.

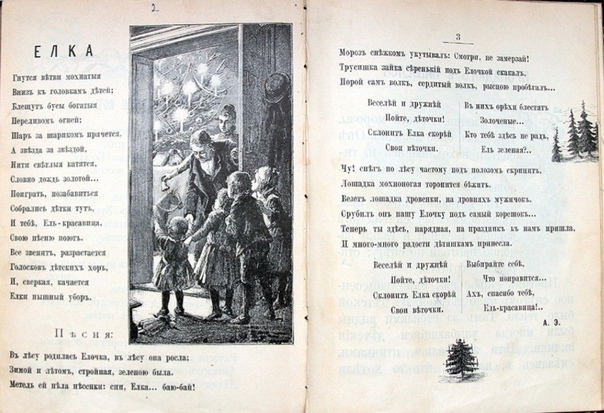

Елки, как новогодняя традиция, также появились в России благодаря новогоднему указу Петра I. В нем было сказано: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином Дворе». «Людям скудным» надлежало «хотя по деревцу или по ветке на вороты… поставить, а стоять тому украшению января в первый день».

После смерти Петра I о елках начали забывать. Еловая традиция вновь возродилась благодаря супруге Николая I Александре Федоровне. Теперь елка была уже в первую очередь связана с Рождеством.

Дед Мороз и Снегурочка

Образы Деда Мороза и Снегурочки как символов зимних праздников окончательно оформились в России в XIX веке. Дед Мороз и Снегурочка имели своих прототипов в русском фольклоре:

- Мороз,

- Морозко,

- Трескун,

- Снегурка,

- Снежевиночка.

Эти герои русских сказокпервоначально не связывались ни с Рождеством, ни с Новым годом. Образ же Санта-Клауса связан с именем святого Николая и легендой о его помощи бедной семье.

Сегодня Новый год считается теплым и добрым семейным праздником, предшествующим важному для православных христиан торжеству Рождества Христова.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Самый любимый праздник в России — Новый год! По данным социологов, его отмечают 96 процентов жителей. Но все 100 процентов знают, что обязательными новогодними приметами являются мандарины, «оливье», подарки, Дед Мороз и, главное, ёлка! С начала декабря посреди повседневных забот и будничной суеты мы начинаем предвкушать момент, когда в дом принесут окутанную хвойным ароматом зеленую красавицу, из коробок достанут любимые игрушки, а на стражу лежащих под ёлкой подарков заступит румяный Дед-Мороз. В дом приходит праздник и кажется, что так было всегда.

Ёлка, Новый год, январь: откуда взялась новогодняя «Большая тройка»

Исторические приключения ёлки в России включают немало резких поворотов, сопровождавшихся равнодушием, неприятием и даже враждой. Да и Новый год с январем встретились не сразу.

Давайте перелистаем страницы этого празднично-исторического детектива, где ёлка сумела пройти путь от ненависти до всеобщей любви, чтобы стать в конце главным украшением новогоднего праздника и символом семейного уюта и счастья.

Сначала разберёмся с Новым годом. У древних славян Новый год связывался со временем пробуждения природы от зимней спячки и отмечался одновременно с Масленицей, в день весеннего равноденствия – 21 марта. А после принятия христианства и установления регулярных месяцев его стали отсчитывать с начала месяца — с 1 марта.

В 1492 г. (он же 7000 г. от Сотворения Мира) – Иван III и церковь отметили круглую дату переносом Нового года на византийский манер на осень – на 1 сентября. В этом слышались отголоски тех ветхозаветных времен, когда после уборки урожая наступала спокойная жизнь, свободная на время от трудовых забот, которую можно было посвятить празднику.

В Европе, согласно юлианскому календарю, первым днем нового года считалось 1 января – в этот день еще со середины II в. до н. э. приступали к службе вновь избранные консулы.

В России инициатором «переезда» Нового года на привычное нам место – на 1 января — стал Петр Первый, познакомивший российское общество со многими европейскими привычками. Больше всего его здесь волновал не столько сам праздник, сколько вопрос перехода России на европейское летоисчисление: не от Сотворения Мира, как было на Руси, а от Рождества Христова. Но заодно и праздник Нового года стал январским.

Петр, как всегда, был нетерпелив и не стал ждать до следующего года. Поэтому в 1699 г. Новый год в России встречали дважды: в сентябре и потом уже по новому Указу – 31 декабря. Впрочем, нас этим не удивить, у нас ведь и теперь – «Новый год два раза в год, вот!» Стремившийся детально регламентировать любое начинание, Петр подробно пояснил, каковы должны быть обязательные атрибуты нового праздника. И сам принял в нем активное участие – под бой курантов в ночь с 31 декабря на 1 января 1700 г. с факелом в руках вышел на Красную площадь и запустил первый фейерверк в честь нового праздника. А ещё позаботился о праздничной атмосфере, повелев украсить город к торжеству. В его Указе от 20 (30) декабря 1699 г. «О праздновании Нового года» в знак этого «доброго начинания и нового столетнего века» предписывалось в царствующем граде Москве перед воротами у домов или над хороминами «учинить…украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых… и чтобы поспело к 1 генваря, а стоять тому украшению по 7 день того ж 1700 г.». Судя по всему, недавно вернувшемуся из европейского вояжа во главе «Великого посольства» Петру Алексеевичу удалось, скорее всего в Саксонии, познакомиться с рождественской ёлкой, украшенной свечками, фруктами и пряниками. Хотя в самой Европе её современная история только начиналась.

Ёлка в европейской праздничной традиции

Сегодняшний светлый радостный образ наряженной ёлки уходит корнями в древнюю духовную традицию. Сам обычай почитания деревьев — носителей жизненной энергии, вместилища душ предков и места обитания духов, оберегающих от злых сил — чрезвычайно стар. С давних времен в поисках защиты и поддержки сложился универсальный мировой культ «священных деревьев» с ритуалами, включающими и украшение дерева. Порой существовало почитание не только живого или целого дерева, но даже его части – обычай хранения кусочка «рождественского полена» на счастье встречался у скандинавов, англичан, французов.

И если на Руси почитаемым деревом была береза, то у древних германцев эту роль играла ель: в её тени собирался воинский совет, у неё просили защиты и здоровья. К ней могли приходить и в канун Нового года с дарами-украшениями. С принятием и утверждением христианства смысловой центр праздника сместился на Сочельник – дату Рождения Христа (24 декабря) и ёлка стала Рождественской. Но, конечно, не следует здесь видеть единую непрерывную традицию, идущую с незапамятных времен. Первое упоминание о ёлке как о рождественском дереве встречается в 1600 г. в хронике провинции Эльзас (тогда части Священной Римской империи германской нации) – ровно за сто лет до Указа Петра I. Приезжавшие туда путешественники любовались установленными на Рождество в домах местных жителей еловыми деревьями, украшенными бумажными розами, фруктами и сладостями.

Сам обычай связывают с именем немецкого церковного реформатора Мартина Лютера, который, как гласит легенда, в 1513 г., гуляя по лесу в канун Рождества, так залюбовался красотой звезд в ночном небе над еловым лесом, что решил взять с собой домой маленькую ёлочку, украсив её верхушку звездой в память о той самой – Вифлеемской – что указала волхвам путь к яслям новорожденного Христа. Во второй половине XVII в. в поселениях вдоль Рейна дома стали украшать подвешенными к потолку маленькими елями, порой в перевернутом виде (с целью экономии места), или отдельными веточками, украшенными яблоками и прочими сладостями. Очень эффектно смотрелись деревца, на ветках которых красовались горящие свечи. А затем догадались ставить большую красавицу-ёлку в центр комнаты, чтобы вокруг можно было водить хороводы. Но даже на территории Германии праздничная ёлка в доме стала привычным явлением только к концу XVIII века. И лишь в начале XIX в. большие ели стали в Сочельник украшать площади немецких городов.

Век восемнадцатый: русская ёлка — путь «через тернии — к звездам!»

Можно смело утверждать, что Петр Первый одним из первых европейских правителей оценил всю красоту этой праздничной традиции. Правда, в его указе речь не шла о домашней, украшенной игрушками ёлке – по его замыслу зеленый акцент должен был в праздник украсить серо-белую городскую гамму улиц и площадей. Не стал он зацикливаться исключительно на ёлках – можно было использовать любые вечнозеленые породы. Но главное, что это была именно Новогодняя, а не Рождественская ёлка, что подчеркивало светский характер введенного нового праздника. Сразу после основания Северной столицы ёлки стали устанавливать и там. А затем все закончилось так же быстро, как и началось.

Общество не разделило праздничного энтузиазма и эстетических вкусов правителя: с его смертью не успевшая прижиться традиция, казалось, навсегда канула в лету. И это неудивительно, ведь в славянской культуре у ели сложилась другая, противоположная празднику, репутация.

В русской устной традиции ельник – мрачное, колючее, сырое место, где обитают колдуны и лешие. Ель не сажали рядом с домом, считалось, что та «выживает» рядом с собой лиц мужского пола. А еще она (как и сосна) играла немалую роль в русских погребальных обрядах. Их ветками, обязательно колючками вперед, устилали дорогу на кладбище, чтобы усопший нашел туда последнюю дорогу… и чтобы не вернулся обратно. С такой предысторией тяжело стать символом радости и праздника. Здесь любили другие деревья — белоствольную березу – главное украшение Троицы и пушистую вербу, знак скорой Пасхи.

Впрочем, и в России было немало народов, у которых сложилось иное отношение к ели. Многие жители Западной Сибири и др. регионов (ханты, манси, удмурты) издавна почитали ель, в том числе, и в качестве новогоднего символа. Выбранному дереву приносили дары, украшали золотыми и серебряными подвесками, нарядными платками. Но, как и любые языческие обряды, эти ритуалы не одобрялись церковью и не получили широкого распространения.

Почти единственным исключением, где и в послепетровскую эпоху продолжали ставить ели, были кабаки. Установленное под Новый год над крышей или рядом со входом оно стояло там, желтея и осыпаясь весь год, служа опознавательным знаком для любителей горячительного, чтобы те, даже не умевшие читать, не прошли мимо.

Этот неожиданный поворот в судьбе ёлки сразу нашёл отражение в литературе и разговорном языке. Вот стихотворение Н.П. Кильберга, где рассказ идет от лица кучера:

Въехали! мчимся в деревне стрелой,

Вдруг стали кони пред грязной избой,

Где у дверей вбита ёлка…

Что это?.. — Экой ты, барин, чудак,

Разве не знаешь?.. Ведь это кабак!..

Связь ёлки и пьянства так упрочилась, что появилось множество понятных всем выражений: «Пойдем к ёлкину, для праздника выпьем»; «Видно, что у ивана ёлкина была в гостях, из стороны в сторону пошатываешься».

Кроме этих злачных мест, на протяжении ста лет ёлке не находится места ни на дворцовых маскарадах, ни на народных святочных гуляниях. Зато её начинают, не связывая с праздником, использовать для зимнего украшения городов, особенно Петербурга. Маленькие елочки можно увидеть на катальных горках на Неве или по бокам зимних «ледовых дорожек», по которым «крепкие молодцы на коньках» перевозили санки с отдыхающими седоками через Неву.

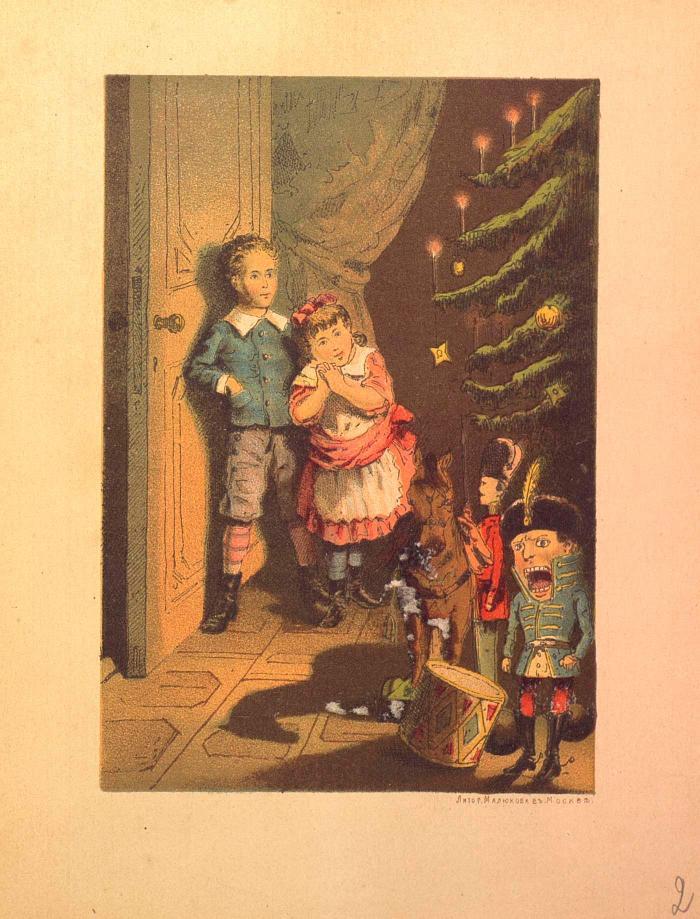

Так что, хотя бы в этом — чисто декоративном смысле — идея Петра Алексеевича все-таки пустила свои корни. Привычка видеть деревья в зимнем убранстве городов неизбежно сдвигала в позитивную сторону и сам образ ёлки в общественном сознании.

Век девятнадцатый: «Что и за праздник, коли не было ёлки?»

Но окончательно изменил судьбу праздничной ёлки в России век девятнадцатый. Первопроходцем выступил Петербург. С самого основания в городе селилось много немцев (в н.XIX в. – по ощущениям современников – до трети от всех жителей). На своей новой Родине они продолжают поддерживать многие обычаи родных мест. Тут, по-соседски с ними начинают знакомиться другие жители. И все-таки в первой трети века – это милый, близкий (в том смысле, что его можно увидеть своими глазами), но все-таки чужой обычай. Выросшая на местных просторах ёлка именуется на немецкий манер Weihnachtsbaum. И никто из героев Пушкина или Лермонтова ещё не кружит в хороводе вокруг украшенной зеленой красавицы. Зато те, кому удалось побывать на немецком празднике, отмечают его подробности с большой симпатией и теплом. Всем нравится семейный, детский характер торжества, то ощущение добра и предвкушение сюрприза, которое он дарит.

Но окончательно решило праздничную судьбу ёлки влияние августейшей особы. В XIX в. супругами российских императоров часто становились немецкие принцессы. Одна из них – будущая императрица Александра Федоровна (жена Николая I) ставит рождественскую ёлку сначала с 1817 г. для узкого круга во внутренних покоях, а затем, в 1828 г., уже будучи императрицей — в Аничковом дворце. На праздник она позвала не только своих детей, племянников и племянниц, но и детей придворных. В ярко освещенной зале столы, накрытые белоснежными скатертями, были уставлены изящными елочками, украшенными золотыми орехами и конфетами. Под ними лежали милые подарки – игрушки, кружевные платьица, маленькие веера, барабаны и трубы. Восторг детей был полнейшим.

Неудивительно, что на следующий год, многим представителям высшего света захотелось повторить праздник у себя дома с обязательным приглашением гостей. Так, традиция украшать ёлку все шире распространялась среди знатных и богатых семей. А уж затем, делом времени (ну и финансов, конечно) стало и вхождение её в моду среди остальных слоев населения.

История, кстати, не только российская. В Британии ёлка стала праздничным символом Рождества в 40-х гг. XIX в. с легкой руки молодого мужа королевы Виктории – принца Альберта, тоже немецкого принца, по желанию которого нарядная ель украшала сперва дворцовые покои, а потом этому обычаю стала подражать и вся Британия.

Очень большой вклад в «пиар-компанию» праздника внесли журналисты. Это тоже была примета времени – массовая печать набирала силу, в том числе и по части информирования читателя обо всех модных новинках. В газетах начали писать о «прелестных ёлках, украшенных фонариками и гирляндами». Заметки сопровождали иллюстрации, радовавшие глаз и одновременно выступавшие наглядными инструкциями для тех, кто хотел повторить это «чудо» у себя дома. В середине 40-х г. в одной из книг, обучающих грамоте — под названием «Ёлка. Подарок на Рождество» — детям обещается, что если они будут хорошо учиться и прилично себя вести, то получат на Рождество ёлку, украшенную конфетами, фруктами и золочеными орехами, которые можно будет взять себе, также как и другие подарки.

В 1839 г. выходит русский перевод повести Гофмана «Щелкунчик» с красочной картинкой, где центром является именно ёлка, что способствует ещё большей её популярности, и, кстати,тоже используется как инструкция для устройства ёлки в русских домах. В эту увлекательную игру – подготовку дома к празднику включается всё больше людей, причем взрослые радуются приятным хлопотам едва ли не больше, чем дети. Подключается к теме и торговля — появляются ёлочные базары; для тех, кто не стеснен в средствах — в модных кондитерских на Невском продают ёлки «под ключ»: украшенные игрушками, конфетами, пирожными и пряниками. Стоили они фантастически – до 200 рублей, но спрос порой перекрывал предложение. И это неудивительно: в иных домах на ёлках в качестве украшений используют и настоящие драгоценности. Сам обычай настолько входит в обиход, что над ним уже иронизируют. Современник пишет: «…все помешаны на ёлках…Начиная от бедной комнаты чиновника и до великолепного салона везде…блестят, горят и мерцают ёлки…Что и за праздник, коли не было ёлки?». А скоро словом «ёлка» начинают называть и само торжество: повсюду звучат фразы «пойдем на ёлку», «пригласим на ёлку», «подарим на ёлку». Дольше всех держались помещичьи усадьбы, праздновавшие старинные «народные святки», но затем «сдались» и они. К концу века повсеместно практикуется устройство большой ёлки в барском доме, порой с приглашением крестьянских детей (те же праздники в Ясной поляне, устраиваемые С.А. Толстой).

Кроме того, уже с середины XIX в. практикуется традиция устраивать публичные ёлки. Первой в 1852 году — стал открытый для широкой публики праздник в петербургском Екатерингофском вокзале. Не отставала и древняя столица, где ежегодно устраивались праздники в здании Благородного собрания. Обычай «зажигать ёлку» широко распространился по стране. Во всех городских домах, а в деревнях — в школах обязательно старались порадовать детей ёлками.

Взрослые тоже хотели получать свою долю «зимнего волшебства», и в моду вошли «ёлки для взрослых» — новогодние балы-маскарады, где зеленая красавица стала главной деталью праздничного убранства и центром, вокруг которого «вертелось» все действо. Теперь уже никто не считает её мрачной: ею любуются, её ждут и гордятся ей. Этот восторг не подвластен времени и навеки живет в сердце знаком счастливого детства: «Чудная, милая рождественская ёлка! Я люблю тебя! Твои зеленые иглы, твой запах… свечки — всё напоминает детство и милых близких… которых забыть невозможно!»

Продолжение следует.