Особое место в жизни каждого народа занимают праздники, которые способствуют объединению людей. «В дореволюционное время нивхи широко проводили два больших праздника, связанных с их религиозными воззрениями, — праздник «кормления воды» и медвежий праздник». На праздниках устраивали состязания, выявляя лов кость, силу молодых людей, исполняли национальные танцы, устраивали игру на музыкальных инструментах и угощали гостей традиционной пищей. Во время научных командировок по комплектованию коллекций Сахалинского областного краеведческого музея в 2012 г. автор участвовала в мероприятиях XI областного праздника коренных народов и в обряде кормления духа моря, проводимых в г. Поронайске.

Одним из наиболее масштабных праздников аборигенов Сахалина является областной праздник коренных народов Севера, который проводится один раз в четыре года. Его основная цель — сохранение традиционного культурного наследия, а также взаимообмен между представителями разных районов. На праздновании в Поронайске были представлены делегации из семи муниципальных образований Сахалинской области: Поронайского, Охинского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Смирныховского и впервые участвовала делегация из Южно-Сахалинска. Вместе собрались представители разных национальностей: нивхи, эвенки, уйльта и нанайцы. Открытие праздника началось с шествия представителей делегаций под звуки бубнов на площадке зверосовхоза. Программа праздника предусматривала ряд мероприятий: дегустацию национальных блюд нивхской, эвенкийской, уйльтинской и нанайской кухонь, целью которой является сохранение и возрождение традиций приготовления национальной пищи, а также передача опыта приготовления традиционных национальных блюд молодому поколению. Здесь можно было продегустировать блюда из оленины, рыбы, медвежатины, разных ягод и растений. В рамках областного праздника коренных народов, отдавая дань традициям дедов и прадедов, проводятся спортивные состязания, в которых участвуют как опытные, так и молодые представители этносов. Мужчины соревнуются в стрельбе из лука, прыгают через нарты, мечут на дальность топоры, соревнуются в тройном прыжке и в беге по пересеченной местности. Наиболее сложным соревнованием для спортсменов оказались национальная борьба и перетягивание каната, что потребовало больших усилий. В традиционных праздниках появляются современные соревнования, такие, как «Гонки на снегоходах («Буранах»). Это состязание проходит следующим образом: сначала спортсмены показывают умение ходьбы на снегоступах, затем прикрепляют нарты к снегоходу, через определенный этап кидают маут (эвенкийское название аркана) на импровизированного оленя; устанавливают капкан; стреляют из лука по мишени и финишируют на снегоходах. В 2012 г. самым быстрым и ловким в этом состязании стал представитель Ногликской команды эвенк Максим Умемия. Главным призом спортивных соревнований был объявлен снегоход «Буран», предоставленный компанией «Сахалинская энергия». Этот главный приз получил Сергей Май дан из Охинской команды. Он оказался сильнее своих соперников в состязаниях по национальным видам спорта. 1 Таксами Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л.: Наука, 1975. С. 162. 80 Одновременно со спортивными соревнованиями представляли свое искусство национальные самодеятельные коллективы: нивхский ансамбль «Пила Кен» из села Некрасовка Охинского района, национальный ансамбль «Ари ла миф» из пгт. Ноглики, «Морошечка» из села Виахту Александровск-Сахалинского района, «Кех» из села Чир-Унвд Тымовского района, «Мэнгумэ Илга» из города Поронайска. На фестивале дебютировал ансамбль этнокультурного центра «Люди Ых-миф» из Южно Сахалинска.

В рамках XI областного праздника коренных народов проходил VI фестиваль художественного творчества коренных народов. Его цель — возрождение, сохранение и развитие самобытной национальной культуры, устного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства коренных народов. В Поронайском Доме культуры состоялась выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, на ней были продемонстрированы работы, выполненные национальными мастерами: одежда, украшения, обереги, живопись, графика, силуэтные ком позиции. Ежегодно в июне в Поронайске проходит традиционный обряд кормления духа моря. С 2010 г. праздник получил статус межмуниципального. Как выяснилось, этот древний обряд возродили в одном из родовых хозяйств в начале 90-х гг. ХХ в. В на стоящее время возрожденный обряд кормления духа моря проходил на берегу залива Терпения, куда съехались представители коренных народов, жители и гости области. Организаторы объявляют различные конкурсы, которые требуют навыков и сноровки: построение чумов и шалашей с помощью еловых веток и шкур зверей; в импровизированных дворах участники разводят костры, над которыми коптится рыба; мужчины устанавливают вешала для юколы и сетей. В качестве напоминания о предках, которые всегда имели много собак, охинская команда привезла ездовых собак редкой породы – маламут, которые отличаются своей силой и выносливостью. Когда-то давно обряд кормления воды, земли, леса носил сугубо индивидуальный характер. В традиции народности уйльта предусматривалось проведение обряда кормления духа «чеуччури»: перед тем, как идти на охоту, охотник уйльта про сил удачу у духа тайги, а рыбак нивх — у духа моря. Промысел рыбы — древнейшее и важнейшее занятие сахалинских этносов. Перед сезоном рыбалки аборигены кормили дух моря, совершая обряд «чух-чух» или «тол ардь» (большую воду кормить). В настоящее время обряд «кормления» проводят старейшины. Остальные участники сопровождают их до самой кромки воды, наблюдая за их действиями. По завершении обряда начинались состязания в стрельбе из лука, в ловле «оленя» с помощью маута, в разделке горбуши на юколу, в ремонте рыболовных снастей, в перетягивании каната, в национальной борьбе. К сожалению, в этот раз штормящее море не дало возможности провести соревнования по гребле, да и весло сломалось во время первого заезда. Самым зрелищным и мощным по накалу страстей в спортивных соревнованиях стало перетягивание каната. В нем участвовали и мужчины, и женщины самых разных возрастов и физических возможностей.

После соревнований спортивных начались соревнования фольклорные. Участники показывали мастерство пения, танца и сказа. Поронайский ансамбль «Мэнгумэ Илга» инсценировал сказку об истории возникновения обряда кормления духа-моря: «Давным-давно шел человек по берегу моря и увидел парней, которые состязались в силе и ловкости. Когда незнакомцы увидели чужака, то нырнули в воду, превращаясь на глазах в косаток. С тех пор люди ублажают духа-косатку, дабы морской зверь по могал загонять рыбу в сети. В традициях предков, в далеком прошлом, зародился праздник «Курэи», что в переводе значит «Кораль». В начале осени оленеводы собирали домашних оленей и загоняли их в кораль для пересчета. Чтобы уберечь стадо от злых духов, оленеводы устраивали веселое торжество. Такой традиционный праздник «Курэи» прошел в 2011 г. на севере острова, в стойбище оленеводов на речке Димдани, неподалеку от села Вал Ногликского района. На торжество было приглашено около трехсот человек, гости прибыли из Охинского, Ногликского и Поронайского районов. Праздник включал выступления национальных коллективов, спортивные соревнования, конкурсы на лучшее приготовление блюд национальной кухни и выставку изделий мастеров. Самым зрелищным в праздничном мероприятии оказались гонки верхом на оленях, в которых участвуют не только мужчины, а также женщины и дети. Перед гонками необходимо запрячь оленя, что требует опыта, определенного навыка и сил. В своей книге «Уйльта Сахалина» Т. П. Роон пишет: «Верховое седло устанавливали в лопатках оленя, сверху клали меховой коврик и закрепляли подпругой — «наманки». Судя по празднику «Курэи-2011», можно сказать, что традиции проведения таких обрядов не уходят в прошлое, а бережно сохраняются и в наши дни. И стар, и млад на празднике оленеводов состязались в стрельбе из лука и пневматической винтовки, мужчины показывали силу в национальной борьбе и метании гарпуна с качели по мишени, женщины бегали с собаками по пересеченной местности, молодежь соревновалась в прыжках через нарты. Суровые жизненные условия Севера и промысловая деятельность народов Сахалина требовали уже с малого возраста активного развития важнейших физических качеств. Народные игры, состязания служили своеобразной подготовкой к промысловому сезону. Участвуя в спортивных состязаниях, игроки не толь ко развивали ловкость, силу, выносливость, но и получали определенные знания и навыки ведения охоты, рыболовства и оленеводства. На выставке изделий декоративно-прикладного искусства показывали свои работы рукодельницы со всех районов области. Изделия продемонстрировали валовские мастерицы: Ирина Анатольевна Захарова, Жанна Алексеевна Миронова, Ульяна Даниловна Степанова. Булдакова Маргарита из поселка Ноглики привезла коллекцию современной одежды с традиционными мотивами и продемонстрировала их публике. Поронайский район представляли Надежда Владимировна Джабарова, Любовь Михайловна Курмангужинова, Светлана Михайловна Резник. На празднике можно было увидеть работы, изготовленные из природных материалов: из рыбьей кожи, из оленьей и нерпичьей шкуры. Также была подготовлена фотовыставка, посвященная истории оленеводства. На ней представлены старые фотографии из семейных архивов оленеводов Макаровых, Соловьевых, Мироновых, Михеевых, Иннокентьевых. В это же время команда Галины Борисовны Макаровой (Вера Николаевна Умемия, Виктория Владимировна Иванова) готовили блюда богатой национальной кухни уйльта. Можно было попробовать олений бульон «уласилони», шикшу с оленьим мясом — «соли», колбасу — «сексёмэ» и даже уйльтинский «йогурт», приготовленный из взбитого оленьего молока с лесными ягодами. Для гостей традиционную еду готовила команда Жанны Алексеевны Мироновой. Гости праздника привезли свою кухню из села Вал. Эвенкийскую кухню представила Лина Владимировна Жамьянова. Из поселка Ноглики нивхскую кухню привезла Елена Ивановна Вовкук. Участницы конкурса постарались на славу и во славу традиционной кухни. Весь праздник сопровождался выступлениями национальных ансамблей «Сородэ» (с. Вал), «Плаюф» (пгт. Ноглики) и «Ари ла миф» (пгт. Ноглики). В Тымовском муниципальном образовании в селе Чир-Унвд ежегодно проходит традиционный национальный праздник «Тени Гу», посвященный первому ходу гор буши. На берегу реки Тымь проводят традиционный обряд кормления духа — хозяина воды Толызна. Отдельно задабривают окуриванием трав духа земли Палызн. Своим выступлением радует гостей девушки ансамбля «Кех». Хозяева праздника угощают гостей наваристой ухой «Тени Гу». Для развлечения детей и взрослых проводят соревнования по прыжкам через нарты, стрельбе из лука. Проходят гонки на лодках, где женщины гребут при помощи весел, а мужчины — шестами. Также проводят соревнования по национальной борьбе и перетягиванию каната. Весь день над берегом реки звучат нивхские напевы, наигрыши на национальных музыкальных инструментах канга, заканга и калии, разносится аромат свежей ухи. Тымовские мастера демонстрировали изделия прикладного искусства, изготовленные из природных материалов: рыбьей кожи, кожи нерпы и оленя, изделия из бересты. С 2006 г. по инициативе областного центра народного творчества проводится фестиваль «Наследники традиций». Основная цель фестиваля — сохранение преемственности национальных традиций северных народов. «Наследники традиций» объединяет в себе множество видов и жанров национальной культуры коренных этносов и проводится среди детских и юношеских художественных коллективов, ансамблей, отдельных исполнителей, участников художественных школ, центров детского творчества. С 2010 г. в Международный день коренных народов мира на территории Сахалинского краеведческого музея областной центр народного творчества начал проводить фестиваль «Живые традиции». На фестивале мастерицы из районов области представляют свои работы. Также в Международный день коренных народов мира в 2011 г. региональный совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области инициировал проведение 1 конкурса «Мисс Северяночка» среди представительниц коренных малочисленных народов Севера. Участницы из разных районов Сахалинской области соревновались в номинациях: «Родной язык»; «Мой род и я»; «Ретро и модерн» (представление номеров художественной самодеятельности); «Знаток национальной кухни»; «Мастерица изделий декоративно прикладного искусства»). Трансформация комплекса верований и ритуалов связана с постепенным, но не обратимым изменением всего образа жизни коренных народов Севера, сменой поколений людей, естественным исчезновением носителей культуры, с процессами этнокультурного взаимодействия и иноэтнического влияния, характерными для этнической истории коренных народов. Глобальные изменения современности, распад поли этнического государства, всплеск этнических проблем, обострение этнического само сознания, изменение мировоззрения и обрядовой культуры, трансформация культурных форм требуют фиксации и осмысления, и это поможет сохранить культурное наследие коренных народов Сахалина. Современные праздники сахалинских этносов значительно отличаются от тех, которые практиковались в прошлом и описаны в ряде публикаций известных этнографов: Ч. М. Таксами — «Основные проблемы этнографии и истории нивхов»); Б. О. Пилсудский — «Из поездки к орокам острова Сахалина в 1904 году»); Л. И. Шренк — «Об инородцах Амурского края»). Современные праздники сегодня насыщены концертными программами самодеятельных ансамблей, различными соревнованиями, конкурсами, играми, выставками декоративно-прикладного искусства. Такие праздники объединяют коренные народы Сахалина, не дают забыть традиции предков с их огромным временным опытом и знаниями.

Источник:

Соловьёва О. Ф. Современные праздники коренных малочисленных народов Сахалина // Вестник Сахалинского музея : ежегодник. – 2013. – № 20. – С. 80–86.

15 марта 2018Антропология, Искусство

Кто такие нивхи (и о чем они поют)

Танцы на медвежьем празднике, звуки шаманского бубна и песни о преступной любви. Музыковед Наталья Мамчева рассказывает о верованиях, легендах и быте коренного народа Сахалина через их музыку

На Сахалине живут несколько коренных малочисленных народов: нивхи (в старину их называли гиляки), нанайцы (устаревшее название — гольды), эвенки и уйльта (или ороки), до середины XX века на острове жили и айны. Нивхи сейчас самый крупный из сахалинских коренных народов. Всего в мире осталось около 4500 нивхов: на севере Сахалина их примерно 2200, приблизительно столько же живет в Хабаровском крае, в низовьях реки Амур, несколько семей можно найти в Японии.

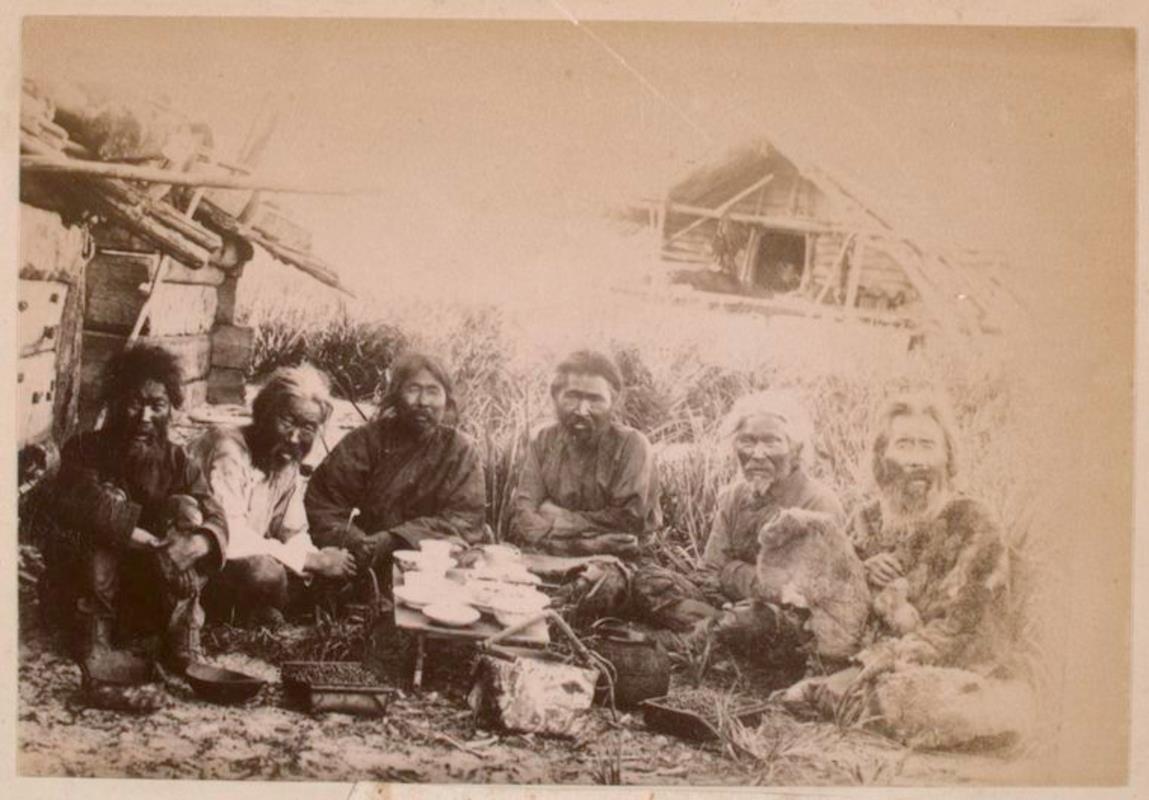

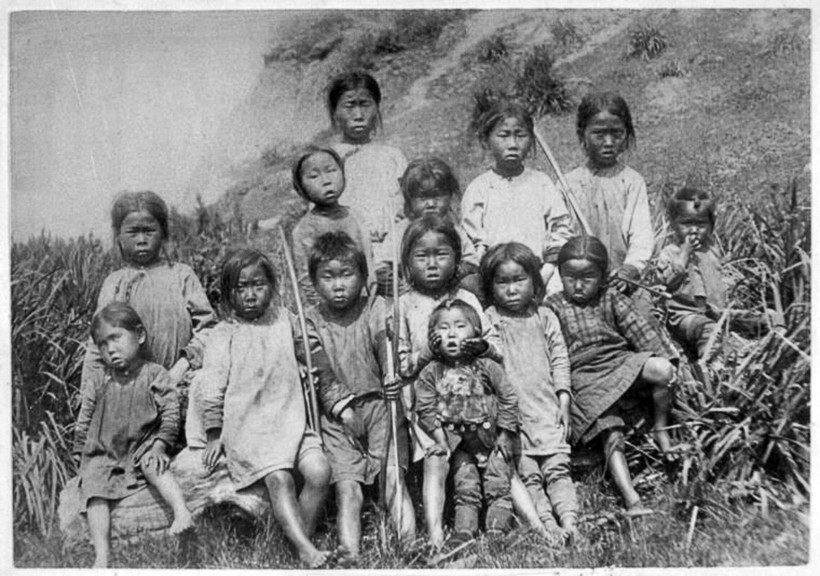

Еще в начале XX века нивхи жили при родовом строе: селились большими семьями, охотились с помощью луков и копий, занимались рыболовством. У каждого нивхского рода было свое название, связанное с первопредком — основателем рода: Высквонгун — род змеи, Койвонгун — род лиственницы, и другие. Сейчас бытовая жизнь народа сильно преобразилась, но культура по-прежнему носит отпечатки архаичности.

Традиционная культура нивхов основывается на развитой системе ритуалов, связанных с почитанием природных стихий и с родовыми культами. По представлению нивхов, многочастная модель Вселенной включает средний мир, в котором живут люди, а также верхний, нижний, горный и водный миры. Их населяли духи — хозяева различных природных стихий (наиболее значимые — хозяин гор и тайги Пал ызн, хозяин моря Тол ызн, хозяйка огня Тугрш ытик), демонические существа (добрые и злые), души умерших людей и первопредков. Рядом с нивхами в среднем мире жили люди-невидимки генивхгу. Их видели только шаманы, обычные же люди могли генивхгу только слышать: как они разговаривают, как лают их собаки. Генивхгу могли превращаться в деревья, птиц или животных и иногда воровали у нивхов еду.

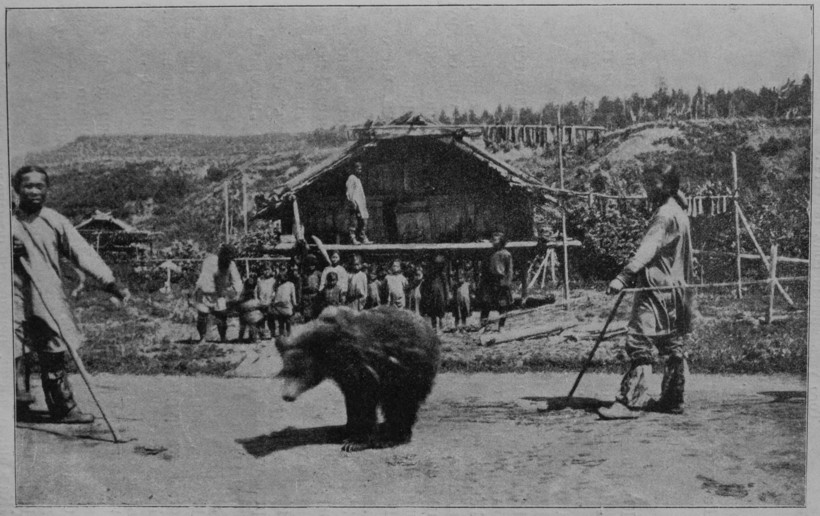

Нивхи ощущали себя в природе очень органично. К примеру, они считали, что звери — это тоже люди, только в звериной шкуре. И самым важным человеком в звериной шкуре был для нивха крупнейший зверь Сахалина — медведь. Нивхи верили, что в обличье медведей в мир людей приходят пал нивхгу («пал» — гора) — горные люди из горного мира, древние родственники нивхов.

АУДИО!

Курс про Сахалин в «Радио Arzamas»

Лекторы со всего мира рассказывают о жизни острова

Вокальная и инструментальная музыка нивхов тесно связана с их верованиями. Для того чтобы общаться с другими сферами мироздания, у нивхов существовала развитая система кодов и медиаторов. Основными ее средствами были особым образом произнесенные слова, звуковые и музыкальные сигналы, хореографические движения, которым придавалось магическое значение. Но звуковой канал общения с духами почти всегда был главным.

1. Свадьба мужчины и медведицы

В фильме «Пегий пес, бегущий краем моря» по повести Айтматова показан медвежий праздник, важнейшее событие в культуре нивхов. Он проходил, как правило, один раз в несколько лет в зимний период и длился несколько дней. Специально для него нивхи воспитывали медвежонка. Если это был медведь-самец, то его растили три года, если самка, то четыре: в мифологии и верованиях нивхов число 3 считается мужским, а 4 — женским. Медвежонка кормили, поили и выгуливали. Женщины иногда выкармливали новорожденного медвежонка грудью. Когда медведь вырастал, его убивали, чтобы «освободить его душу»: плоть оставалась в мире людей, а душа возвращалась в горный мир.

Главным инструментом на медвежьем празднике было музыкальное бревно — тятя чхарш. На нем играли женщины, ударяя по бревну палочками и проговаривая слова песни про себя: голос скрывался, потому что он у нивхов сакрален. Исполнительницы могли пританцовывать под музыку, согнувшись, подражая движениям медведя, чтобы показать священному животному свое родство с ним. А когда тушу медведя разделывали, мужчины рычали, имитируя голос зверя.

Нивхи вырезали на одном конце тятя чхарша морду медведя и устанавливали бревно головой на восток (на восток уходила душа зверя в своем сакральном путешествии в горный мир). Стойки, к которым привязывали бревно, были украшены инау — священными стружками, которые связывали людей с духами. Тятя чхарш считали одушевленным существом, его «кормили»: мазали рот обрядовой едой мос — холодцом из рыбьих шкурок и ягод. Ритмы, которые извлекали на бревне, должны были дойти до горного мира и передать информацию духам об этапах праздника.

У каждого этапа был свой ритмический рисунок. Первый наигрыш — «Мыкрфин», о родоначальнике медвежьего праздника. По легенде, в древние времена нивх по имени Мыкрфин пошел на охоту, заблудился и выбился из сил. Умиравшего мужчину нашел дух и забрал с собой в горный мир. Мыкрфин прожил там целую зиму. Женился на женщине, которая в мире людей была медведицей, стал отцом двоих детей-медвежат. Но при всем желании остаться со своей семьей в горном мире мужчина был вынужден вернуться в мир людей. Спустя какое-то время он снова отправился на охоту и убил медведицу, которая оказалась его женой из горного мира. Медведица упала на него, и он тоже умер. Только после смерти возлюбленные смогли воссоединиться. По легенде, в честь первого союза медведицы и человека люди и стали проводить медвежий праздник.

Словесные формулы и ритмы этого праздника очень разнообразны. Кроме «Мыкрфин», на празднике звучали и другие наигрыши. Так, в «Пал лергун» («Горные дети») говорилось о детях-духах из горного мира, пришедших на медвежий праздник и танцующих возле огня; «Хуруфин нисимам» («Лесная старуха») повествовал о горной женщине-духе — хозяйке медведей, а «Чхыф тёнрш» («Медвежья голова») исполнялся во время обрядов с головой медведя: считалось, что в голове живет одна из душ животного, самая главная.

2. Плач на одной струне тынрына

Тынрын — единственный струнный инструмент нивхов. Его название происходит от звукоподражания звучанию инструмента — «тын», «рын». Основа тынрына — полый берестяной коробок, затянутый с одной стороны рыбьей кожей, сквозь него продет гриф с вырезанным желобом и натянутой струной. Играют на тынрыне при помощи смычка, напоминающего маленький охотничий лук.

На тынрыне может одновременно звучать два-три звука. Многослойная фактура возникает за счет использования трех резонаторов, в которых отражаются звуки. Первый резонатор — берестяной короб, второй — желоб на грифе, а третий — рот исполнителя (обычно это женщина). Исполнительница водит смычком, зажимая струну двумя пальцами левой руки, а когда звучит длинная нота, быстро прикасается языком к открытой струне — от этого и возникает вибрация.

Появление тынрына тоже объясняет легенда. Когда-то давно женщина, которая долго не могла иметь детей, забеременела и родила сына. Мальчик вырос и стал прекрасным охотником. Однажды он ушел на охоту и все никак не возвращался. Женщина стала громко кричать и звать его, чтобы сын смог найти дорогу домой, но он так и не услышал ее. Мать продолжала кричать, плакать и потеряла голос. Чтобы сын нашел путь, она вырвала свои голосовые связки и сделала из них струну для музыкального инструмента, на котором стала играть. Поэтому чаще всего песни, которые исполняются на тынрыне, называются «плачами».

3. Игра на самодельном кока чныре

У многих народов Сибири и Дальнего Востока есть музыкальный инструмент, так или иначе напоминающий варган — щипковый самозвучащий инструмент небольшого размера. Он бывает железным и дугообразным или деревянным и пластинчатым. Наиболее древний инструмент, прародитель современных варганов, — травяной варган, который у нивхов называется кока чныр. Его делают из плотного длинного листа травы, растущей на берегу моря. Инструмент очень быстро приходит в негодность из-за своего природного происхождения, поэтому используется он только для развлечения, в первую очередь для детской игры.

Кока чныр можно сделать самостоятельно, для этого нужно:

1. Оторвать плотный травяной лист 10–15 см в длину и 1,5–2 см в ширину.

2. Сверху листа прорезать ногтем язычок 6–7 см в длину и примерно 0,5 см в ширину.

3. Отогнуть язычок и поместить его между указательным и средним пальцем правой руки.

4. Приложить лист к открытому рту (рот будет работать как резонатор) и двигать язычок, ударяя им по листу травы. В результате возникнет мелодия.

4. Вызов мужей с помощью кални

Нивхский музыкальный инструмент кални делают из сухой медвежьей дудки, полого растения высотой полтора-два метра, с которой срезают листья. Исполнитель дует в него, вибрируя голосом. Раньше инструмент служил своеобразным звуковым маяком: если на море был туман и мужчины не могли найти дорогу домой, женщины выходили на берег и направляли кални в сторону моря, вызывая своих мужей и братьев, чтобы они вернулись домой. А весной женщины выходили на берег реки, направляли кални в небо и пели, призывая птиц.

5. Имитация шаманского камлания

Шаманские обряды у нивхов проводились главным образом для исцеления больного или чтобы вызвать хорошую погоду. Ритуал совершался около костра после захода солнца (поздним вечером или ночью). Костюм шамана символизировал трехчленную модель мира (верхний, средний и нижний миры) и выполнял магические функции. Перед камланием бубен обдымляли над костром, выгоняя злых духов, на плечи шамана прикрепляли перья птиц (символ верхнего мира), а на голову надевали венок из священных стружек инау. При помощи инау духи передавали информацию шаману. Считалось, что через пуп могут проникнуть злые духи, поэтому шаман носил защищающий пояс — символ среднего мира. Шум, возникающий от ударяющихся друг о друга железных подвесок сзади пояса, должен был отгонять злых духов. Чем тяжелее был пояс, тем более могущественным считался шаман. Юбка и обувь из нерпы символизировали водный и нижний миры соответственно.

Шаман начинал камлание тихо, поглаживая бубен колотушкой и шепотом вызывая к себе духов. К нему собирались духи, и поэтому бубен тяжелел. Через бубен и колотушку в шамана вселялись духи и начинали говорить его языком. Шаманские инструменты часто украшали изображения змеи, ящерицы и жабы. Они считались духами-помощниками шамана, которые помогали осуществлять ему переходы в разные миры.

6. Каторжанин и кыхкир лудь

В 1889 году за участие в деятельности народовольческих кружков недавний студент Лев Штернберг получил 15 лет каторги на Сахалине. У политических заключенных было особое положение, и Штернберг мог свободно передвигаться по острову. Его очень увлекла культура нивхов, и он стал ее изучать: записывал нивхский фольклор, учил язык. Благодаря своим исследованиям он был досрочно освобожден и получил место штатного этнографа в Музее антропологии и этнографии при Академии наук в Петербурге. Через несколько лет после освобождения он вновь вернулся на Сахалин и записал на восковых валиках песни нивхов. У нивхов есть два типа пения: просто пение — кыскир луть, и пение горловой трелью — кыхкир лудь. Мужская горловая трель сложна в исполнении и оттого особенно красива. Запись Штернберга — одна из самых старых записей нивхской музыки.

7. Песня о запретной любви и о встрече в нижнем мире

Эта народная песня рассказывает историю о том, как в одной семье полюбили друг друга дядя и племянница. Кровосмешение у нивхов было запрещено и наказуемо: ребенка, рожденного у такой незаконной пары, убивали. Однажды дядя уехал по льду в Николаевск-на-Амуре за товарами, а его возлюбленная узнала, что беременна. Когда он вернулся, то не смог найти девушку: она, зная, что им не дадут жить вместе, ушла в лес и повесилась. Дядя нашел свою племянницу, сложил рядом все вещи, которые привез ей в подарок, и повесился тоже, чтобы пара смогла соединиться навеки в нижнем мире. Песня исполняется горловой трелью.

Материал подготовлен журналистской мастерской «Большая история», организованной Arzamas в рамках кинофестиваля «Край света-2017» на Сахалине.

Также в мастерской мы подготовили курс «Сахалин: как жить между Россией и Японией» в приложении «Радио Arzamas» и проект «Музей самого себя. Сахалин» на сайте Relikva.

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

Новой звезды рождение

Праздную ночью тихой,

Песню благодаренья

Спел человек Ыхмифа

На земле Ыхмиф (так нивхи называют остров Сахалин) прошел

обрядовый праздник обновления природы, имеющий двойное название

Питул или Чир Ань. Иначе говоря, новый летний год на языке одного

из коренных народов Севера Сахалина. С древних времен до 1927 года

прошлого века – это было традиционное действо.

Пережив зиму, нивхи спускали лодки и сплавлялись по реке Тымь

(вторая по протяженности река на острове) из села Чир-Унвд до

поселка Ноглики, где устраивали праздник: обменивались подарками,

демонстрировали искусство игры на национальных инструментах, свое

мастерство в изготовлении поделок и в приготовлении национальных

блюд. Молодые нивхи состязались на импровизированных

спортивных аренах, девушки исполняли танец с веточками. В том

числе, и для того, чтобы присмотреть невесту, не дать погаснуть

очагу рода, нужен был этот праздник.

Он был воссоздан в 2013 году. Почти три года нивхский писатель

Владимир Санги с соратниками боролись за его возрождение. В

упорстве им не откажешь, удалось доказать важность сохранения

традиций, решить финансовые и организационные вопросы. Кроме

того, пришлось строить лодки-долбленки. Хорошо, что нашлись мастера

в селе Чир-Унвд и поселке Ноглики, которые еще помнили древний

промысел. Но все удалось. Учредителем мероприятия выступило

Министерство культуры Сахалинской области, организатор — областной

центр народного творчества, при финансовой поддержке компании

«Сахалин Энерджи» в рамках проекта «План содействия развитию

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».

После трехдневного путешествия лодки встречали на берегу реки

Тымь в поселке Ноглики, где праздник получил свое логическое

завершение.

Рассказывает Дмитрий Мавгун: «Я мечтал о сплаве несколько

лет, но только сейчас удалось сделать лодку и пройти водным

маршрутом моих предков. Нас 20 человек участвовало в путешествии.

Провели обряды изгнания злых духов со старых стойбищ, обряды

кормления хозяина воды и хозяина огня. Они называются Чух-чух,

точного перевода этого слова нет, это не действие, а скорее просьба

– «отдай», то есть наполни реку рыбой, подари удачу на охоте, не

дай погаснуть домашнему очагу».

Во время праздника прошел совет старейшин. На нем было решено

создать на территории Ногликского района культурно-образовательный

центр по возрождению народа нивгун (самоназвание нивхов),

организовать детский лагерь по изучению традиционного образа жизни

и родного языка коренных народов Севера Сахалина. Чтобы все

эти начинания прошли успешно, старейшины должны совершить

восхождение на самую высокую точку Сахалина – гору Лопатина. Нивхи,

чтобы защититься от злых духов, называют ее «Бугорок», скрывая за

незначительностью названия подлинное величие и священную силу

горы.

— «Не знаю, — говорит Владимир Михайлович, — смогу ли я

подняться на нее в свои 80 лет, но у подножья обязательно проведу

обряд очищения от тех наслоений, которые моему народу навязаны

извне. Мы должны вернуться к своим очагам, к своим богам, к опыту

наших предков».

В этом году классик нивхской литературы отметил свое 80-летие.

Юбилей широко отмечается не только в Сахалинской области, но и в

Париже и в Москве. Владимир Михайлович, при поддержке Правительства

области, компании «Сахалин Энерджи», принял участие в круглом столе

«Сохранение и популяризация культурного и языкового наследия

коренных народов Севера Сахалина (нивхов)», организованного под

эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Затем прошли знаковые

торжественные мероприятия в Москве и на острове. Да и этот

обрядовый праздник – еще один повод вспомнить о Владимире

Михайловиче, не только как о писателе, но и как об идейном

вдохновителе своего народа.

Как стрелка компаса всегда указывает на север, так и он всегда

нацелен на возвращение к истокам, традициям и культуре своего

племени. Даже с учеными в полемику вступил, пытаясь доказать, что в

начале нашей эры нивхи имели мощное государство, грозили своими

каменными стрелами Китаю, обращая его в свое подданство, и Китай

трепетал. Целый фортификационный комплекс он нашел на Арковской

косе (северной оконечности вытянутого острова, отделяющего

Чайвенский и Ныйский заливы от Охотского моря). Для проверки этой

интересной теории сотрудниками Сахалинского краеведческого музея

была предпринята экспедиция. К сожалению, гипотеза не получила

научного подтверждения. По мнению специалистов искусственные

«валы», «рвы» и «улицы» — это ничто иное как «многочисленные

генерации береговых валов, вытянутых в субмеридиональном

направлении и имеющих развитые формы золового рельефа (дюны, котлы

выветривания)». А жаль, красивая была история.

В своих предположениях он пошел еще дальше. На основе изучения

эпоса Сахалинских нивхов предположил, что в древние времена его

народ жил на острове Хоккайдо, по-нивхски «кокайду» («ко» означает

«битый лед», «кай» — «вытечет», «ду» — «озеро, вода»). Подходящее

под это описание озеро на Хоккайдо действительно есть. Если

верить мифам, а древние сказители не имели права менять в них ни

одного слова, на японском острове жило древнее нивхское племя, в

котором родился герой эпоса, а позже переехал в бухту Лососей

в заливе Анива. Так ли это было на самом деле, сказать трудно, но

эта теория имеет право на существование. По цепочке поколений все

истории передавали в изложении далекого первого рассказчика, пока

Владимир Санги не записал их на магнитофон. Для этого он совершил

ряд фольклорных экспедиций еще в 70-х годах прошлого столетия.

Владимир Михайлович выиграл грант, некоторое время работал

профессором Токийского государственного университета. Специалисты

фирмы Sony перевели записи с разрушающихся магнитофонных лент на

цифровые носители, спасли уникальные тексты, а в конце 2013 года,

благодаря поддержке компании «Сахалин Энерджи», вышел в свет «Эпос

сахалинских нивхов».

Сегодня юбиляр работает над продолжением эпоса. По мнению

Владимира Санги, только изучив прошлое, приняв его, нивхский народ

может восстановиться как этнос, вернуть родной язык.

Дополнительная информация:

Ни́вхи —

коренная малочисленная народность, проживающая на территории

Российской Федерации около устья реки Амур (Хабаровский край) и на

острове Сахалин. Нивхи заселили остров в период позднего

плейстоцена, когда остров был соединен с Азиатским материком. Но во

время ледникового периода океан поднялся, и нивхи оказались

разделенными Татарским проливом на 2 группы. Полагают, что самое

раннее упоминание о нивхах в истории – китайские хроники XII века.

В них говорится о народе гилями (кит. 吉列迷 Jílièmí), который был в

контакте с правителями монгольской династии Юань в Китае.

Письменность существует с 1932 г. на основе латинского, а с 1953 г.

— на основе русского алфавита. Численность — свыше 4500 человек, из

которых около 3 тысяч проживают на Сахалине. Основные традиционные

занятия – рыболовство, промысел морского зверя, а также пушной

промысел и собаководство.

Праздник- обряд кормления духа хозяина моря

Шулунова С.В.

Земля нивхов со всех сторон омывается «голубым континентом», их земля на материке находится в бассейне великой реки Амур и многочисленных ее притоках, а также озер. На востоке нивхскую землю омывает Охотское море. Это обстоятельство нашло отражение в мировоззрении нивхов и их древней духовной культуре. Вода у нивхов также одухотворена. В местах горных источников, по представлениям нивхов, живет хозяин (хозяйка) горного источника, а на дне Охотского моря и Тихого океана — седовласый хозяин моря, которого нивхи называют тол-ыз. В мифологии он известен как Тайр-надз. «Бог моря Тайр-надз живет на дне Охотского моря. Это глубокий старик с седой бородой, который живет со своей старухой в подводной юрте. В юрте масса ящиков с самой разнообразной икрой, которую он время от времени пригоршнями бросает в море. Это он в определенное время посылает несметные отряды лососей, без которых жизнь гиляка была бы невозможна; это он рассылает касаток наводить порядок в морях и гнать навстречу гиляку всяких зверей морских».

Среди нивхов распространены предания, в которых описывается жизнь в морской пучине. Морем, как говорится в мифологии, управляет семья седовласого старика. Нередко в голодные годы, особенно в годы плохих промыслов рыбы, нивхи отправлялись на поклон к хозяину воды/моря и показывали ему хвосты сушеной рыбы. Так они «сообщали» о том, что голодают.

В преданиях есть немало описаний, как нивхи добирались до хозяина воды. В плохие промысловые годы нивхи решались отправить в дальнее путешествие к хозяину воды кого-нибудь из молодых людей, сильного и выносливого, знающего дорогу. При встрече с «хозяином воды» посланец излагал просьбу своих сородичей и соплеменников послать им рыбу и позволить добывать ее в нужном количестве. Выслушав посланца, «хозяин воды» с пониманием относился к просьбе людей, всегда принимал гостя, угощал его и беседовал с ним, во время разговора расспрашивал о жизни людей и выяснял подробно их нужды. Затем провожал гостя домой, брал горсть икры разных рыб и бросал вслед за гостем. Икра превращалась в косяки рыб и устремлялась к реке, на побережьях которой живут нивхи. Таким образом нивхи обеспечивали хорошие промыслы и средства для существования.

В свою очередь, нивхи дважды в год устраивали большие ритуальные праздники «кормления» воды: весной во время вскрытия реки и морских побережий ото льда и глубокой осенью перед самым становлением льда на реках и на море. Люди тщательно и серьезно подходили к этому празднику, готовили ритуальные блюда: мось — студень из рыбных кож и ягод, разные ягоды с рыбьим жиром, юколу — вяленую сушеную рыбу, табак, съедобные травы и т.д. Всю еду клали в специальные блюда в форме рыб разных пород, морских зверей, водоплавающих, птицы-гагары. Каждая семейно-родовая группа на своем берегу устраивала «кормление», бросая в воду пищу из этой посуды. Оставшуюся еду и посуду уносили домой, и каждого члена семьи обязательно угощали ритуальной едой. Угощали этой едой и членов других родов. Но так как большинство нивхских семей были малочисленными и в них жили представители родственных семей, то все семьи совместно устраивали праздники «кормления» воды — «тол ардъ». Ритуальную посуду хранили старейшие нивхи в амбарах. Ее использовали только на празднике «кормления» воды.

В повседневной жизни нивхи устраивали «кормление» воды во время плавания по реке, бросая табак или еду, приговаривая «Тол-ыза нъын намагур хумгуя, колавтилыгыр вигуя» — «Хозяин воды, позволь нам хорошо жить и без болезни ездить». источник: интернет

Фоточки мои.

Праздник- обряд кормления духа хозяина моря. Поронайск, 25.06.2016

Сахалинские нивхи покормили духов в честь начала хода горбуши: ВИДЕО

В селе Чир-Унвд Тымовского района, где проживают коренные народы, 6 августа отметили первый ход горбуши. В программе были обряд кормления и задабривания духов, национальные песни, танцы, мероприятия для детей, а также стрельба из традиционного лука и метание копья. Праздник прошел уже в 27-й раз.

По традиции праздник «Тени Гу» отметили на берегу реки Тымь. Чтобы путина прошла удачно, старейшины села совершили обряд кормления духов земли. Нивхи вышли на берег с подношениями, отдавая их в дар, и попросили хорошего лова рыбы, а также здоровья родным и близким.

Ефросинья Шкалыгина с детства наблюдала, как старейшины проводят ритуал. Сейчас женщина уже сама просит снисходительности у Хозяина воды.

«Мы каждый год отмечаем этот праздник. И по старинке, как мы раньше с мамами и бабушками делали обряды, мы их сейчас повторяем. И учим молодежь тому, что знаем и умеем. Мы с моей сестрой каждые год заготавливаем подношения. Сушим растения, за которыми иногда приходиться ездить на расстояния по 30 километров», — рассказала Sakh.online старейшина села Чир-Унвд.

Когда все готово, старейшины собираются вокруг костра и поджигают в специальных чашах ветки хвойных деревьев, чтобы окурить дымом гостей праздника. В древности такие чаши проносили по всему селу — нивхи верят, что священный дым очищает не только людей, но и все что их окружает. После этой церемонии наступает время финальной части обряда: в реку Тымь, а также в ее притоки, старейшина-мужчина в сопровождении пары молодых нивхов отдает дары духам.

«У нас есть правила в кормлении духов — ни в коем случае нельзя их кормить рыбой, для этого есть специальные обрядовые блюда — каша, саранка, и различные корешки. Это условие, которое мы никогда не нарушаем. В этом году к нам приехали гости из Охинского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Поронайского и Ногликского районов», — поделилась заведующая культурным центром в селе Чир-Унвд Татьяна Шкалыгина.

Праздник «Тени Гу» проходит в первую субботу августа. Именно в это время в местные реки после трехлетнего морского плавания возвращается на нерест горбуша, в честь которой и названо мероприятие — на русский «Тени Гу» переводится как «лов горбуши», и местные жители традиционно запасают рыбу на зиму. Здесь же можно попробовать и национальные угощения — желеобразный десерт мос из рыбьей кожи с добавлением ягод, юколу — подвяленную естественным способом рыбу, и многое другое. Кроме национальной кухни, угощали и более привычными блюдами.

«На этом празднике собрались все представители муниципалитета. В первую очередь, мы отдаем дань уважения старейшинам поселения, которые поддерживают праздник», — отметил мэр Тымовского района Эдуард Звада .

Помимо традиционных церемоний, на празднике для всех желающих подготовили большую программу. Сотни гостей со всего Сахалина могли помериться силами в национальных состязаниях — стрельбе из традиционного лука, метании копья. И даже накинуть аркан на оленьи рога, если позволяла ловкость. Из более современных развлечений гостям предложили волейбол.

«Я живу в Тымовском, и на этот праздник приехала в первый раз. Всегда хотела посмотреть, как происходит обряд, что это этот праздник из себя представляет. И мне все здесь понравилось. Мне кажется, хорошо, когда идет передача знаний и мудрости из поколения в поколение. Я сейчас уже воспитываю ребенка, и когда он подрастет, мы обязательно будем приезжать, чтобы он знал свои корни и традиции», — добавила гостья фестиваля Татьяна Фролова.

Также на празднике можно было обзавестись поделками, созданными руками нивхских мастеров — аксессуарами и одеждой из рыбьей кожи и нерпичьих шкур, предметами интерьера и многим другим. Для желающих научиться создавать такие изделия проходили мастер-классы от старейших деревни и специалистов культурного центра.

Категория: Обрядовые комплексы и праздники / Календарные обряды

Этнос: Нивхи

Язык: Нивхский

Конфессиональная принадлежность: Шаманизм

Места бытования: Российская Федерация, Сахалинская область, с. Чир-Унвд, п. Ноглики

Нивхский праздник П’итул считается днем обновления природы. В соответствии с традицией старейшинами нивхских племен Кетнивгун (нивхов земли Кет, т. е. восточнобережного Сахалина) и Тымфингун (жителей бассейна р. Тымь) вслед за ледоходом на р. Тымь и других реках Сахалина проводятся благодарственные ритуалы и церемонии с обращением к Курну – Всевышнему, который принес людям Сахалина новый год.

По воспоминаниям старожилов, в их детстве на берегах р. Тымь, которая является священной рекой нивхов, отмечали праздник вскрытия реки и прихода теплого времени года. Этот праздник отмечал границу сезонов и праздновался обычно в мае. Связь этого праздника с началом теплого времени года сохранилась в названии месяца мая у нивхов. Его до сих пор называют «питул лён – месяц вскрытия рек» или «мухитьи лён – месяц поднятия лодок».

Изменение жизни нивхов в советское время привело к тому, что многие этапы праздника были забыты и некогда разветвленная обрядность этого дня в настоящее время сводится к двум основным действиям: спуску первой лодки в с. Чир-Унвд и встрече нивхских родов в п. Ноглики. В основу возрожденного праздника легли нивхские обряды, воспоминаниями о которых поделились с нами уважаемые люди, помнящие традиции и обряды с детства: Е.Н. Шкалыгина, Ю.А. Иванова, З.И. Лютова, А.В. Хурьюн и А.В. Бугрей.

Для спуска лодки мастерами с. Некрасовка (Л.И. Югайн, В.А. Изгин и А.В. Воксин) изготавливаются дощатые лодки по традиционным технологиям. Перед спуском лодок на воду проводятся обряды очищения и кормления духов. В древности его совершали шаманы. Очищению подвергалось всё, начиная от места селения, лодок и заканчивая самими людьми. В наше время этот обряд исполняют мужчины или старейшины родов.

Проведение праздника в современных условиях отличается от традиционного. Исторически к исполнению обрядов не допускались женщины, сегодня привлекают всех жителей, независимо от пола и возраста.

Площадка, где проводится праздник укращается особым образом. Для этого используются молодые деревья, украшенные стружками инау, которые предварительно окрашенны соком брусники.

Молодые деревья использовались у нивхов в разных обрядах, в первую очередь на главном медвежьем празднике. Вот как это описывает в своей книге-дневнике «Нивхгу» этнограф и лингвист Е.А. Крейнович: «Медведя привели к входу на площадку. Только сейчас я обратил внимание на то, какой изящный вид был у нее. Высокие стройные елочки, очищенные от коры, с длинными белоснежными инау, висевшими у самых верхушек, были нарядны и красивы. Две линии деревьев – в”ата, воткнутых по обеим сторонам площадки, расположившейся среди вековых лиственниц и елей, придавали характер игрушечной аллейки». Краевед А.С. Колосовский подробно описывает украшение мест проведения ритуалов: «У нивхов дорога от стойбища к ритуальному месту была специально обозначена одним или двумя рядами воткнутых в землю елочек или ивовых палок, на которые навешивали особые стружки. В конце дороги-аллеи начиналась площадка – участок местности, по краям которой тоже втыкали молодые елки и стволы ивы. Их количество, по Штернбергу, – 60 штук или 30 пар: по одной стороне 15 елочек и 15 ив, которые чередуются между собой».

У нивхов стружки инау, или иначе нау, тях, выступают как посредники между мирами, которые доставляют хозяину другого мира жертвоприношения (кровь и пищу). Стружки, окрашенные соком брусники, олицетворяют именно кровь жертвы. Первоначально нивхи приносили хозяину другого мира реальную жертву, затем стружки стали окрашиваться кровью жертвенного животного, и постепенно произошла замена жертвы кровью, а крови – красным соком. Всевозможные стружки, которыми украшают елочки, заменяли живую жертву. Необходимость окрасить стружки кровью, а затем ее заменителем – красным соком, связана с представлениями о том, что кровь являлась носителем души и о смерти говорили «душа оторвалась/кровь оторвалась».

Украшение площадки связано с обрядом кормления духов. В нем основная нагрузка лежала на плечах мужчин – глав разных родов. Как и в древности, именно они совершили приношения и сплавлялись по реке из одного селения в другое.

Знатоки национальной кухни приготовили сложные блюда для жертвоприношений: это мос, муви, рис и т. п. Мос – это традиционный студень из рыбьей кожи. Чтобы его приготовить, хозяйки на пару дней замачивают кожу горбуши или тайменя, а затем очищают заготовку от чешуи. После этого ее опускают на пару минут в кипящую воду и толкут до кашеобразного состояния. В получившуюся массу добавляют нерпичий жир, ягоды и охлаждают до застывания. Муви представляет собой густую растертую ягодную массу (как правило, ее делают из брусники), которую смешивают с икрой и жиром. Сейчас это блюдо делают с использованием толченого отваренного картофеля с небольшим добавлением сахара.

В качестве обрядовой пищи используют разнообразную крупу, сушеные стебли лопуха, клубни сараны и борщевика. Со слов информантов, допустимо кормить духов и табаком. Однако для некоторых духов есть запретная пища. Так, нельзя приносить в жертву Хозяину воды Тол-Ызну рыбу. По старым поверьям, нарушая эту традицию, человек лишится улова, являющегося основным источником питания. Раньше праздники в честь Тол-Ызну устраивались перед началом рыболовного сезона и после его окончания. Нивхи собирались у берега водоема, клали в ритуальную тарелку коренья, злаки и ягоды, а затем бросали их в воду и просили хорошего улова и здоровья для своих близких. В наши дни упрощенный ритуал задабривания Тол-Ызнга проводят перед каждым выходом в море. Рыбаки выливают в воду стакан водки и бросают угощения.

Во время ритуального кормления духов нивхские мужчины просили здоровья себе и близким, удачи в промысле, веря, что своими приношениями они задобрят высшие силы и успех будет сопутствовать им во всех начинаниях.

После кормления духов на воду спускались лодки – и мужчины из с. Чир-Унвд садились в лодки и отправлялись по Тыме в п. Ноглики. По пути они делали остановки на местах, священных для нивхов, совершали там обряды кормления духов.

По прибытии в Ноглики их встречали местные жители. Именно тут и происходила «Встреча нивхских родов». Раньше, во время подобных встреч члены разных родов обменивались новостями и подарками. Поэтому в рамках праздника и сейчас происходит обмен дарами.

Часть музыкальной культуры нивхов утрачена и на старинных музыкальных инструментах кока-чныр (травяном варгане), певс (нивхской флейте), жужжалке-вертушке играют единицы. Однако широко распространена игра на варганах (пластинчатых – канга, дугообразных – заканга), хотя зачастую техника игры не характерна для аутентичного фольклора нивхов. В игре прослеживается влияние музыкальной культуры народов Республики Саха (Якутия), Республики Алтай и т. п. Несмотря на это, конкурс вызывает большой интерес зрителей. Особое внимание зрителей вызывают наигрыши на тятя-чхарш (музыкальном бревне). Н.А. Мамчева в своей книге отмечает особую символику этого музыкального инструмента: «Нивхи считали его живым существом, что соответствует их анимистическим представлениям. Инструмент символизировал тело священного зверя – медведя. На одном конце бревна вырезали голову медведя. “Рот” часто обмазывали красным соком брусники, как бы кормя животное».

Праздник П’итул (Чир ань) ушел из живого бытования, но сохранился в памяти старожилов и был возрожден в 2013 г. по инициативе писателя Владимира Санги работниками Сахалинского областного центра народного творчества.

Современное состояние объекта: Праздник П’итул (Чир ань) ушел из живого бытования, но сохранился в памяти старожилов и был возрожден в 2013 г. по инициативе писателя Владимира Санги работниками Сахалинского областного центра народного творчества.

История возникновения народов нивхов

Нивхи заселили Сахалин в период, когда остров был соединен с Азиатским материком. Но во время ледникового периода океан поднялся, и нивхи оказались разделенными Татарским проливом на 2 группы. Полагают, что самое раннее упоминание о нивхах в истории — китайские хроники XII века. В них говорится о народе гилями, который был в контакте с правителями монгольской династии Юань в Китае. Контакты русских с нивхами начались в XVII в., когда здесь побывали казаки-землепроходцы. Первым русским, писавшим о нивхах в 1643 году, был Василий Поярков, который называл их — гиляки. Это название надолго закрепилось за нивхами. В 1849—1854 гг. на Нижнем Амуре работала экспедиция Г. И. Невельского, основавшего г. Николаевск. Год спустя здесь стали селиться русские крестьяне. Российская империя получила полный контроль над землями нивхов после Айгунского договора 1856 г. и Пекинского договора 1860 г.

Нивхи — прямые потомки древнейшего населения Сахалина и низовьев Амура. Существует точка зрения, что предки современных нивхов, северо-восточных палеоазиатов, эскимосов и индейцев — звенья одной этнической цепи, охватывавшей в далёком прошлом северо-западные берега Тихого океана.

Нивхи относятся к палеоазиатскому типу монголоидной расы.По языку и культуре нивхи близки народам, разговаривающим на палеоазиатских языках (чукчи, коряки и др.), и чаще всего объединяются с ними в общую группу.

Промысловые обряды

Всеми народами нашего края проводились промысловые обряды. Это — кормление хозяина огня, гор и тайги; обустраивание промыслового жилища; жертвоприношение первой добычи; разделка, поедание, «захоронение» костных останков промысловых животных; обряды водных промыслов; таежные промысловые обряды. Сходны были и различные промысловые запреты, ограничения, этические правила экологического поведения. У всех народностей отмечают наличие общего в праздничной обрядности.

Каждый медведь считался сыном хозяина тайги, поэтому охота на него сопровождалась обрядами промыслового культа. Медвежий праздник отмечался в январе или феврале, в зависимости от клана.

В их представлении медведь выступает как божество, основатель традиции, родоначальник, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин, воплощение души, помощник шамана. Также медведь считается предком людей, их старшим родственником. Носит символ силы, смелости, стойкости, выносливости.

В древние времена, когда в семье рождался мальчик, коготь медведя вешали над кроваткой (от злых духов и дурного глаза, от болезней и испуга), а когда подрастал, подвешивали на шею — «чтоб здоровым был, сильным и ничего не боялся». Охотники носили когти (как оберег) на шее, причем только удачливые охотники.

Существует поверье, что нельзя убивать медведя без необходимости, так как охотнику отомстит медвежий шаман. Один из основных этапов ритуала медвежьей охоты (после убийства Медведя) состоит в «расстёгивании» и последующем снятии шкуры (или «шубы»), что в известной степени означает первый этап принятия Медведя человеческим коллективом (превращение Медведя в человека, снятие различий между ними), за которым следует второй этап — вкушение медвежьего мяса.

Почтение и страх перед медведем у большинства северных народов не позволяли называть этого зверя настоящим именем, а только иносказательно: «медведь» (ведающий мед), «топтыгин», «косолапый» — у русских, «черный зверь» — у эвенков, «горный человек» — у нивхов, «старик», «дедушка» — у юкагиров. При этом интересно, что первоначальное название этого животного «Бер» в русском языке сохранилось только в слове «берлога» (логово Бера).

Согласно религиозным представлениям, боги принимали звериный облик, отправляясь в страну людей. Освободиться от него они могли лишь с помощью людей, посредством проведения определенных церемоний — «отправки духов». Тем самым, помогая людям прокормиться и запастись едой. Самым значимым из них являлся праздник отправки духа наиболее почитаемого божества — медведя.

У нивхов был ритуал периодического Медвежьего праздника — с выращенным в клетке медведем, который проводили в январе-феврале, в период полнолуния. С одной стороны, он был связан с промысловым культом (сопровождался обрядом кормления хозяев земли, леса и гор), с другой — с поминками по умершему родственнику, душа которого, якобы, перешла в медведя. Обычно сам праздник начинался с момента встречи гостей и заканчивался их отъездом и родовым днем поминовения предков. В общей сложности с подготовительным и заключительным этапами медвежий праздник длился около месяца и разделялся на несколько периодов. Первый период назывался «Изготовление священных стружек (инау)» и включал в себя разнообразные ритуалы, посвященные почетной встрече гостей, обустройству ритуального места представляющего собой специально оборудованную и оформленную площадку, на которой и совершалось великое таинство убиения медведя. Мужчины привозили пихтовые лапки, багульник; готовили сани, лук со стрелами и копья для соревнований.

Далее следовал период «убиения медведя». На площадке ставили два столба, чтобы привязать медведя, и один высокий столб для установки отрезанной головы и шкуры. На деревьях, кустах и по земле раскладывали стружки, пихтовые лапки и багульник, чтобы отогнать злых духов. Привязанного медведя выводили из себя, чтобы он встал на задние лапы, а передние поднял вверх. Назначенный человек убивал его копьем. Период «внесения медвежьей головы и водворения ее на помост». Пока одни свежевали медведя и вешали голову и шкуру на столб, другие варили мясо в котле.

Следующий этап праздника — «Время кормления медвежьим мясом». Сало и мясо отделяли от костей, а потом кусочки сала и мяса нанизывали на заостренные палочки через один, как канапе. Сначала ели досыта мужчины, а потом угощались все остальные. На другой день устраивали соревнования рассказчиков легенд. В следующие дни устраивали спортивные соревнования и игры, как на свежем воздухе, так и в помещении. Были конкурсы пошива одежды и приготовления еды.

Затем наступал период отъезда гостей и увоза с собой мяса с костями медведя, после чего наступало время «захоронения» священных реликвий праздника — черепа и костных останков медведя.

И, наконец, последний этап праздника – «день убиения собаки», который был посвящен жертвоприношениям хозяину тайги и гор. Этот заключительный акт медвежьей мистерии осуществлялся только членами рода – организаторами празднества. На Сахалине нивхи совершали его после возложения черепа убиенного медведя в священный родовой амбар и проведения ритуала кормления всех черепов, хранящихся в нем. Главной ритуальной жертвой была собака. Это были специально отобранные, табуированные собаки, определенной черной масти. Данных собак умерщвляли особым способом — через удушение. Мясо собак употребляли в пищу только после водворения черепа в амбар. Кости жертвенных собак складывались вместе с костями медведя.

Заключительным аккордом медвежьего праздника являлись ритуалы вытаскивания из традиционного жилья-землянки — важного обрядового атрибута — ели, которую еще впервые дни празднования вставляли сквозь дымовое отверстие вовнутрь дома, и снятия с нее ранее привязанной к самой ее вершине высоко над крышей в свернутом виде шкуры медведя. Эти ритуалы совершались лишь после того, как зятья насытятся медвежьим мясом и возвратят хозяевам-устроителям праздника ритуальную посуду. На этом медвежий праздник считался полностью завершенным.

Существует еще один из обрядных праздников нивхов, это традиционный нивхский праздник, посвящённый первому ходу горбуши «Тени Гу».

Промысел рыбы – важнейшее и древнейшее занятие нивхов, с которыми были связаны основные обряды и обычаи. Некоторые элементы обряда жертвоприношений хозяина моря и рек «Толызнг» нивхи соблюдают перед началом летней путины. Выходят на берег реки с приношением (саранка, черемша, табак.) и, бросая в воду, обращаются к хозяину воды с просьбой об удачи во время предстоящей путины, охране от болезней себя и близких.

Анализ этнографических материалов медвежьего праздника нивхов показывает, что все производимые на нем действия и процедуры имеют глубокий сакральный смысл. Это относится и к хореографическим композициям, пантомимам, хороводам, исполнению на музыкальном бревне, пению песен, всевозможным физическим состязаниям и в целом декоративно-прикладному творчеству – изготовлению праздничных ритуальных ковшей для сваренной головы медведя, ложек-черпалок. Бесчисленно повторяющиеся сюжетные и композиционные линии, игровые действия, изобразительно-звуковые эффекты, орнамент посуды и праздничной одежды, пропитанных кровью зверя и ароматами приготовленного мяса, создавали целостный образ охоты на зверя, его убиение и воскрешение.

В советское время нивхи не имели возможности проводить эти праздники, но в настоящее время они возрождаются.

Промысловые обряды теперь совершаются лицами старшего поколения в случаях больших неудач в промысле.

Некоторые пожилые нивхи и их соседи перед началом охоты, рыбной ловли «кормят» духов-хозяев местностей — на всякий случай. Охотников сейчас на место промысла доставляют на современном транспорте, тем не менее некоторые в день прибытия, во время приема пищи бросают в огонь крошки еды для духа-хозяина огня.

Родильные обряды

Комплекс родильной обрядности можно подразделить на три основных этапа. 1. Предродовые запреты и ритуалы. 2. Родильные ритуалы. 3. Послеродовые ритуалы.

Беременную женщину старались освободить от тяжелой работы по хозяйству, запрещали ей волноваться, переохлаждаться, совершать резкие движения. Не менее важное значение имели магические приемы защиты роженицы и ребенка от воздействия злых духов: запрещалось заранее шить одежду для ожидаемого ребенка, так как об этом могли узнать злые духи и погубить его. Изображение родового дерева с птичками — душами будущих детей на свадебных халатах, считалось благожелательным знаком для матери.

В обществе беременную старались оградить от возможного воздействия духов, даже добрых, и души умершего человека. Ногликские нивхи запрещали беременной женщине подходить к могиле утопленника. По верованиям поронайских нивхов, беременной нельзя было принимать участие в ритуалах, и особенно в похоронном ритуале, даже если умирали родители. Беременной запрещалось смотреть в сторону площадки для устройства медвежьего праздника, так как это плохо скажется не только на родах, но и на промысловой удаче охотников всего рода. Следили за тем, чтобы беременная не переходила дорогу тому, кто идет угощать духов, иначе они накажут ее тяжелыми родами. В целом, указанные запреты для роженицы общаться с духами умерших, приближаться к кладбищу и т. п., основаны на древних мировоззренческих категориях, имеющих важную функцию в культурах народов мира.

В обществе нивхов перед родами было запрещено использовать ловушки давящего типа, закрывать замки, привязывать сети и вообще делать что-либо основанное на завязывании узлов. Нарушение этого запрета плохо скажется на предстоящих родах.

Смысл ритуалов, относящихся к непосредственному акту рождения ребенка, — сберечь жизнь и здоровье потомства и матери. Этому способствовало строгое выполнение ритуалов и магических запретов. Роды происходили, как правило, в родовом шалаше или около ветрового заслона. В середине шалаша в охранительных целях от злых духов клали железный топор. Во время родов запрещалось проходить мимо шалаша или заслона, так как считалось, что ребенок в чреве матери поднимется вверх и никогда не родится. Перед родами жена и муж расплетали косы, снимали все кольца, серьги, браслеты, распоясывались, не оставляли ничего, что могло бы сжимать их. Грехом считалось кричать при родах. Во время трудных родов отпирали все ящики, сундуки, распарывали заплатки, отвязывали лодку, если она была привязана к дереву, развинчивали ружья. Считалось вредным для исхода родов оставлять острые предметы (топоры, ножи, шило, лопаты), вогнанными в дерево или доску. Обязательным ритуалом со стороны мужа являлся его приход к родильному шалашу и сообщение жене о своих делах по облегчению ей родов и сохранению жизни ребенку.

Ритуальные атрибуты-обереги Магической силой обладали многочисленные предметы — обереги, входящие в родильную магию и обрядность. В этом отношении одним из главных атрибутов родильной мифологии и обрядности является колыбель. Дневная люлька нивхов — чак имела особое устройство, ей не было аналогов ни у соседних народов, ни в других регионах мира. Ночная колыбель имела форму долбленой лодки, что находило свое отражение и в ее названии «му», что значит «лодка. Иногда вместо палки, на которую подвешивали люльку, употребляли японскую саблю, обернутую в бересту; на люльке мальчика обычно вешали миниатюрные игрушечные луки, стрелы, копья, ножи, топоры, сети, трутницы, пороховницы, клык барса, медные бляшки, челюсти рыси, изображения Солнца, Луны, «во мгу» — скульптурное изображение жены и т.д.; на колыбели девочки — наряду с острыми предметами, бусы, пуговицы, пряжки, колокольчики и т.п. Кроме этого, в качестве оберегов использовали старую одежду прадедов, даже умерших, изображения девочки или мальчика и др. В качестве оберегов использовались детские одеяла, пеленки, подушки, обувь, головные уборы или их детали. Орнамент на одежде не только вышивался для красоты, но и играл роль оберега. Роль талисмана выполняли пришитые к головным уборам, одежде различные подвески из медных бляшек, клыков, шкурок, лапок, хвостов животных. У нивхов считалось, что свойства некоторых животных могли передаваться младенцам, Для этого совершался ритуал кормления ребенка какой-нибудь сакральной частью тела животного или птицы. Обязательным условием этого ритуала являлось то, что он должен быть исполнен, пока ребенок находится в колыбели, причем это происходит без свидетелей и огласки.

В традиционном обществе сахалинских этносов можно отметить общее представление по отношению к роженице, которая некоторое время после родов считалась «нечистой»; ей запрещалось употреблять в пищу дичь и совокупляться с мужем. Послед обычно закапывали в тайге, чтобы не нашли собаки, иначе ребенок мог сильно заболеть. Также общим для всех народов региона было верование о том, что родившийся в «рубашке» ребенок считается счастливым не только для себя, но и для всего общества. Сахалинские нивхи считали, что родившийся в «рубашке» ребенок «непростой» — он обязательно станет хорошим охотником, и, возможно, даже шаманом.

В традиционной культуре ногликские нивхи раньше считали священными не только детей близнецов, но и рожденного после девочек-близняшек мальчика. Если рождались близнецы — мальчик и девочка, то тогда нивхи считали, что мальчик «привел» с собой свою будущую жену, и когда они подрастали, то обязательно должны были пожениться — инцестом этот брак не считался. То есть налицо один из древнейших механизмов социальных отношений, позволяющий вступать в брак даже кровным родственникам. Особое отношение к матери близнецов иногда достигало такой степени, что ей прощались многие грехи, даже умерщвление своих детей.

По мнению некоторых поронайских нивхов, близнецы назывались милкигян — то есть «чертовы дети», которые будут приносить вред сородичам. Однако, несмотря на это, в дом их матери нужно приходить с подарками и почитать близнецов до их смерти. По верованиям нивхов, считалось, что если обычный человек обидит близнеца, то в лучшем случае у него сломается палец.

Общими в своей основе у сахалинских этносов были ритуалы защиты ребенка от злых духов при помощи различных амулетов. Это были части тела животных и птиц: зубы и когти, кончики носа выдры, рыси, медведя, соболя и других животных, которые подвешивали над колыбелью. Очевидно, использование амулетов из когтей и т. п. было связано с тем, что душа животного находится в кончике носа, шерсти, когтях, и в качестве доброго духа встает на пути злых духов. Скорее всего, это уже более позднее верование, так как функции охранительных амулетов со временем менялись: сначала при помощи амулетов защищались от животного именного того вида, из частей тела которого он и был изготовлен, затем амулет защищал от всех хищников, и, наконец, защита осуществлялась не от животных, а от злых духов (Зеленин, 1936).

По мнению нивхов, выбирать имя для ребенка родителям помогали добрые духи, которые являются матери ребенка во сне и предлагают варианты. Для обеспечения хороших родов и здорового потомства нивхинки носили на шее талисман из собачьего зуба. На третий день после родов нивхи прокалывали мочки ушей новорожденной девочке и вдевали в отверстие ниточку из крапивы для того, чтобы дырочка не зарастала. Нужно было опередить злого духа и не дать ему возможности отметить девочку для себя. Для защиты ребенка от злых духов нивхи вешали над детской колыбелью амулет из древесных стружек, сушеную голову и хвост зайца, засовывали под подушку кроильный нож или ножницы.

Для того чтобы защитить ребенка от злых духов нивхи называли его в разные периоды развития разными терминами, по названию животных или птиц, давали смешные, обидные и даже непристойные имена (Смоляк, 1962).

Нередко люди надеялись на амулеты больше, чем на помощь квалифицированных врачей.

Лишь под влиянием русской культуры коренные народы стали устраивать небольшой семейный праздник по поводу рождения ребенка. Для праздничного стола стараются приготовить этнические блюда.

Таким образом, можно отметить сходные для всех коренных народов Сахалина верования, обычаи и ритуалы, направленные на сохранение жизни роженице и новорожденному. Несмотря на некоторые особенности у отдельных народов, в целом представления и ритуалы являются единым комплексом.

Свадебные обряды

Женятся нивхи обыкновенно рано; иногда родители заключают браки между детьми 4-5 лет; за невесту уплачивают калым разными вещами… и, кроме того, жених должен устроить пир, продолжающийся с неделю. Допускаются браки с племянницами и двоюродными сестрами. Обращение с женой вообще мягкое. Брак легко может быть расторгнут, и разведенная легко находит себе другого мужа. Нередко также умыкание жен, с согласия умыкаемой; муж требует тогда возвращения калыма или преследует и мстит (бывают даже случаи убийства)… Вдова переходит часто к брату умершего или к другому близкому родственнику, но она может и остаться вдовою, и родственники все-таки обязаны помогать ей, если она бедна.

5. Похоронные и поминальные обряды.

Смерть человека наступает с момента, как его покидает сила (чын) и выходит из него душа (тан). Когда умирает человек, то присутствующие говорят: Чын кациныдъ — «Силы покидают».

Смертность детей у нивхов была очень высокой. Нивхи верили в возможность возвращения души ребенка к матери. Перед захоронением мать из своей груди выжимает немного молока в ротик младенца. При этом мать просит, чтобы ребенок вернулся к ней. В языке нивхов есть даже специальный термин, означающий «родиться второй раз» — узнырнд. Слово это происходит от словосочетания узныр-эхлн «ребенок, родившийся второй раз».

У нивхов, как и у многих других народов, неоднозначное представление о душе и ее судьбе после смерти человека. Например, души умерших странствуют по земле или под землей. Души убитых и покончивших самоубийством уходят в небо. Душа человека, погибшего от медведя, входит в тело медведя и бродит по лесам и горам. Затем, превратившись в медведя, уходит в лес.

Душа человека, съеденного медведем, живет до глубокой старости у хозяина леса Пал нигувун, а душа утонувшего — у хозяина воды Тол нигувун. Но потом они все же идут в млы-во. А души самоубийц (повесившихся) и умерших от эпидемий попадают прямо в млы-во. Душа умершего от раны живет в воздухе, как птица. Такие души кричат ночью с деревьев. Душа убитого человека также будет летать, пока родственники не получат выкуп тху-синд. Но если за убитого отомстят и убьют его убийцу, то души обоих пойдут вместе в млы-во. По представлениям нивхов, душа убитого вселяется в мстителя в виде птицы и принуждает мстить. Изображение этой птицы делают из корня ольхи и ставят недалеко от могилы убитого. При этом ставят высокие пни с большими разветвлениями корней, на которых вырезают голову птицы ванг тахчунга с раскрытой пастью. В нее вставляют нож или какой-нибудь острый предмет, который придает птице устрашающий вид.

Погребальный обряд нивхов резко отличался от погребального обряда тунгусо-маньчжуров Приамурья; характерным для нивхов было сжигание покойников, но наряду с этим они хоронили их также в земле. Во время сжигания ломали нарту, на которой привозили покойника, и убивали собак; их мясо варили в больших котлах и съедали тут же. «Проводы души» устраивали через несколько дней, в день «поднимания дерева». У каждого рода было свое место «поднимания дерева», т. е. кладбище. Там устраивали раф — домик для фигурки, заменявшей покойника. На кладбище в этот день опять убивали собак. Женщины шили одежду для фигурок. На фигурку нацепляли модели промысловых орудий и рядом клали разную утварь. Настоящее ружье, котел, чайник и другие предметы ломали в стороне. Считалось, что в этот день душа на нарте переезжает в мир мертвых, находящийся под землей. Хоронили покойника только члены его рода.

У нивхов для похорон существовали особые обычаи, от того, как умер человек, зависит способ его захоронения. Например, женщина (родственник Боря Путун праправнук), родившая двойню (считалась греховной), вырастившая этих детей, умирает своей смертью, и ее хоронят полусидя, не закапывая в землю, укрывают рябиновыми стружками. Говорят, до сих пор это «захоронение» сохранилось. Место знала Кеткан, умерла.

Сестра А.А. в 7 лет упала с моста в воду, умерла от разрыва сердца. Ее захоронили по распоряжению деда по нивхскому обычаю, но не на кладбище, а положили на клетку по форме гроба, обложили стружками и сожгли на берегу реки Амур. Пепел сложили в маленький домик, который потом обнесли оградой. Нивхи считали, что если вода забрала человека, то он должен и после смерти общаться с водой. Много лет, пока там жили, прорубали к тому месту тропку. Сейчас все сгорело.

Мать мужа А.А. была в марте утопилась в проруби. Ее похоронили в землю в отдалении от кладбища, но около воды. Рядом поставили лодку, принадлежавшую утопленнице. Долгое время эта лодка стояла, пока не сгнила.

Заключение

Нивхи постепенно утрачивают характерные для них черты. Они практически утратилитрадиционный образ жизни. Молодое поколение нивхов довольно сильно отличаются от своих бабушек и дедушек. Традиционный уклад нивхов, как и их соседей негидальцев, орочей, эвенков и других коренных народов Севера и Дальнего Востока, насчитывает не одну сотню лет. Эти народы не только выживали в суровых природно-климатических условиях, но и создали действительно ценную, своеобразную культуру. Попытки как-то сохранить традиции, обычаи, культуру принимает только небольшая часть нивхской интеллигенции.

В настоящее время предпринимаются усилия для возрождения всего комплекса традиционной духовной культуры. Регулярно проводятся праздники народов Севера, соревнования по национальным видам спорта, работают фольклорные ансамбли («Эри» и др.), этнографические музеи, центры прикладного декоративного искусства. Высокой активностью отличается нивхская интеллигенция. С целью координации усилий нивхов по возрождению своего культурного наследия в поселке Ноглики создается этнокультурный центр. В селе Некрасовка активно действует Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»).

Нивхи — один из древнейших автохтонных народов Сахалина и Приамурья, заселивший регион 12 000 лет назад. Географическая и социальная изоляция обеспечивала сохранение традиционного уклада жизни, промыслов и культуры до начала прошлого столетия. Сегодня малочисленный народ возрождает аутентичные праздники, многие из которых имеют общие элементы с обрядами североамериканских индейцев.

Название

Этноним «нивхи» исходит из нивхских слов «нивхгу», «нивх», «ниғвӈгун», обозначающих «человек, народ, люди». Долгое время в российских документах народ значился под названием «гиляки», произошедшем от тунгусского экзонима «гилэкэ». Наименование возникло от слова «гилэ», значащего «лодка». Название связано с традиционными промыслами нивхов — рыболовством и добычей морских животных с использованием дощатых и долбленых лодок. Идентифицируя себя в качестве единого этноса, нивхи в междоусобном общении называли друг друга по родам, которых насчитывалось более шестидесяти. Наименования родов часто совпадали с названиями территорий расселения.

Где живут, численность

Большая часть нивхов продолжает занимать исторические территории расселения в северной части Сахалина и Хабаровском крае, включая устье Амура, прибрежные зоны Татарского пролива, Охотского моря, Амурского лимана. После Второй мировой войны около 100 нивхов переселились с Сахалина на японский остров Хоккайдо, где быстро ассимилировались местным населением.

Численность нивхов в России, по информации переписи 2010 г., составляет 4652 человека. Населенные пункты с наибольшим числом проживающих представителей народности:

- пгт. Ноглики Сахалинской обл. — 647 чел.

- с. Некрасовка Сахалинской обл. — 572 чел.

- г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края — 407 чел.

История

Антропология нивхов остается предметом пристального изучения. Согласно основной версии, древние предки народа заселили регион в период позднего плейстоцена более 12 000 лет назад. Разделение нивхов на островных и материковых объясняется временем заселения Сахалина предками народа в период, когда остров соединялся сушей с Азиатским материком. Ледниковый период вызвал повышение уровня воды в океане, что привело к появлению Татарского пролива, разделившего территории и народ.

Первыми упоминаниями нивхов считаются китайские источники VII столетия нашей эры. В них говорится о племени гилями, контактировавшем с монгольской династией Юань в Китае. Русские казаки-землепроходцы впервые встретились с народностью в середине XVII в. Столетие спустя Нижний Амур стал активно осваиваться пришлыми русскими крестьянами, торговцами, этнографами. В 1858-1860 гг. Российская империя включила земли нивхов в состав государства.

Внешность

Антропологически нивхи близки полинезийским народам. Анализ генетических, культурных особенностей указывает на связь с североамериканскими индейцами. Эти факторы заставляют исследователей склоняться к мысли, что перечисленные народы имеют общих далеких предков, мигрировавших в доисторическом прошлом в зоне северо-западного побережья Тихого океана.

Антропологически представители народности относятся к монголоидной расе, палеоазиатскому типу. Основные характеристики внешности:

- низкий рост;

- крепкое телосложение;

- широкое лицо;

- пухлые выпуклые губы;

- прямой, узкий, короткий, чуть вздернутый нос;

- прямые, вьющиеся черные волосы;

- сильнее выраженный, по сравнению с другими северными народами, рост бороды.

Одежда

Традиционный нивхский костюм отличался простотой кроя, был схожим у мужчин и женщин. Носили короткие штаны из рыбьей, тюленьей, собачьей кожи, ноговицы, меховую обувь. Поверх надевали халат азиатского кроя с правосторонним запахом, женский кроили длиннее мужского.

Зимние халаты утепляли ватой, женские украшали одинарным рядом металлических бляшек по подолу, спиральным, растительным, зооморфным орнаментом. Поверх надевали куртку из собачьей шкуры, в богатых семьях шили шубы из меха рыси, лисицы. Мужчины для тепла надевали юбку из шкур нерпы. Летом голову покрывали берестяными коническими шапками, зимние варианты шили из собачьего меха или ткани, украшенной аппликациями.

Имена

Особое внимание уделяли наречению новорожденного, происходившему после отпадания пуповины. Имена давали на основании привычек и характерных особенностей родителей, событий, случавшихся в момент рождения младенца. Если ребенок к дню проведения обряда обретал отличительные особенности внешности, поведения, их использовали как основу наречения.

Поскольку народ верил в переселение душ, возвращение предков в образе младенцев, малышей часто называли по имени предков. Это происходило в двух ситуациях:

- С момента смерти родственника прошло не менее трех лет.

- Младенец напоминал членам семьи ушедшего родственника. В этом случае говорили: «пришел, став его кровью».

Примечательно: как и американские индейцы, в повседневной жизни нивхи не использовали данные при рождении имена, заменяя прозвищами. Обычай связан с поверьем, что настоящее имя священно, известно богам, духам-помощникам. Если произносить имя всуе, его прознают злые духи, навлекающие беду.

- собственных детей называли «старший», «средний», «младший»;

- пожилых людей — «бабушка», «старик»;

- к родителям и детям сверстников обращались «отец такой-то», «дочь такого-то»;

- к людям из других родов, селений — «житель такого-то селения», «пришедший оттуда», например, «гость моря», «Амура Лап’ин».

Жизнь

До установления в регионе российской власти у нивхов отсутствовала государственная власть. Народ жил оседло, селившись по берегам рек родовыми общинами, во главе которых стоял совет старейшин с выбранным главой рода. К концу XIX столетия преобладающей формой стала малая семья, состоящая из двух поколений. Общая численность составляла 6-15 человек, поскольку часто в состав объединения входили семьи братьев.

Традиционной формой брака выступал люлечный сговор, предпочитаемая форма — женитьба кузенов. Матери старались женить дочерей на сыновьях брата, отдавая девочку в новую семью в возрасте 3-4 лет, где она воспитывалась до наступления половозрелого возраста. В 15-17 лет «жених и невеста» начинали жить семейной жизнью без проведения дополнительных обрядов. Подобная форма заключения брака позволяла значительно сэкономить на расходах. В случае свадьбы по сговору сторона жениха уплачивала калым деньгами. Отсутствие материальной базы предполагало отработку жениха в семье будущей невесты, длившуюся годами. Традиционным свадебным обрядом выступала традиция «топтания котлов». Перед домами жениха и невесты устанавливали большие котлы, в повседневной жизни предназначавшиеся для варки собачьего корма. Молодожены обязаны были наступать на них, уходя из дома невесты и вступая в дом жениха: обряд символизировал пожелание благополучия, сытой жизни.