Иван Иванович Крук, кандидат филологических наук, автор книги «Сiмволiка беларускай народнай культуры» рассказывает

: — Культ предков — это одна из характернейших черт нашей культуры. Представлен он практически во всех ритуально-обрядовых комплексах всего годового круга. Поминальные дни у нас есть и весной, и летом, и осенью, и зимой. Однако основные — это весенняя «Рада›нiца» и осенние «Дзяды». Весной на «Рада›нiцу» мы всей семьей идем на кладбище, чтобы навести порядок на могилах предков и получить их благословение на начало сельскохозяйственного цикла работ, а осенью приглашаем их к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.

Подчеркиваю: у белорусов «Восеньскiя Дзяды» — праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище.

Когда отмечать «Восеньскiя Дзяды»

В народном календаре существует универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в отношении «Восеньскiх Дзядо›», когда День памяти был включен в список государственных праздников, народная традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и католическую.

Но народная традиция, опирающаяся на народный белорусский календарь, несколько иная — она конкретно связана с культом предков. В основу ее заложен ритм, в котором мы до сих пор накрываем поминальные столы: 0-3-9-40. Этот же ритм заложен и в философию, структуру всего народного календаря. День празднования «Восеньскiх Дзядо›» определяется в соответствии с постоянным днем празднования «Пакраво›». Третья суббота после «Пакраво›» и является днем празднования «Дзядо›».

Как праздновали

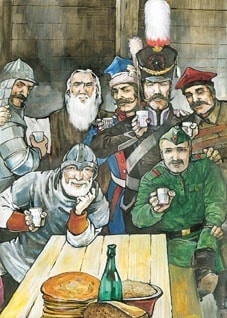

Космос крестьянской хаты делился двумя потолочными балками на три части, которые символизировали не что иное, как связь между поколениями. Первая балка, что ближе к двери, отделяла пространство для гостей. Вторая же являлась своеобразной семейной книгой памяти — на ней вырезались имена умерших членов семьи. Если в другие праздники столы ставились вдоль хаты от красного угла к порогу, то поминальный стол — вдоль поминальной балки. Во главе стола было место хозяина — отца или деда, после которого все по очереди садились по старшинству. Принцип этот соблюдался неукоснительно, потому что считалось, что смерть должна забрать раньше того, кто первым сядет за поминальный стол. Мужчины рассаживались с правой стороны стола (от порога), женщины — с левой. Жены — напротив мужей. Для несовершеннолетних накрывался отдельный стол. Как правило, празднование «Дзядо›», как и «Каляда›», начиналось после появления на вечернем небе первой звезды. Хозяин зажигал свечу и передавал ее всем по кругу вокруг стола. Каждый должен был подержать эту свечу в руках. Потом читали «Отче наш…», перечисляли всех умерших родных вплоть до седьмого колена. Перед самой трапезой хозяин обязательно приглашал за стол души предков: «Святыя дзяды, зав„м вас! Хадзiце да нас! ‚сць тут ус„, што Бог да›, чым толькi хата багата. Просiм вас — ляцiце да нас!» Потом вставала мать, брала стос блинов и, деля их крест-накрест на 4 части, раздавала всем по старшинству. Первую ложку кутьи клали на порог или подоконник — для «дзядо›». Только после этого начинали есть сами.

Что и как ели

Как уже говорилось, за поминальным столом назывались имена предков вплоть до седьмого колена. Поэтому и блюд должно было быть семь. Кутья и блины — обязательно. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие. К сожалению, об этом еще никто не писал, а ведь у славян символика четных и нечетных чисел — это деление всего мира на мир живых и мир умерших. Поэтому, когда мы накрываем любой стол, каждое блюдо надо подавать на двух тарелках, а хлеб предлагать двумя кусочками (один кусочек кладется только на «Рада›нiцу» у могилы умершего). В XIX столетии появился обычай на край стола, который ближе к красному углу, ставить отдельную тарелку с кусочками от всех блюд, вином и ломтиком хлеба для «дзядо›».

Еще один из законов этого поминального стола — ничего с него не убирать до завтрашнего дня: верили, что души предков приходят ночью. Заканчивалась ритуальная трапеза общей молитвой. Cвечу гасили кусочком хлеба. При этом смотрели, в какую сторону шел дым, — если дым уходил в сторону двери, то считалось, что в семье в течение года кто-то умрет. Обязательно после трапезы хозяин вставал и говорил: «Все, дорогие предки: погостевали у нас, попировали с нами, а теперь уходите!» Для перестраховки, чтобы духи не вернулись в мир живых, ставили остриями в сторону порога борону.

Что и сколько пить

Спиртное на наших поминальных столах было всегда: чарка медовухи — это ведь в первую очередь средство для снятия психологической нагрузки, всегда связанной с поминовением. Однако золотое правило народной культуры гласит: «Первая ложка кутьи, первый блин комом, первый глоток спиртного — предкам». Хозяин брал стограммовую чарку спиртного и треть содержимого отливал умершим. Вторую треть выпивал сам. Оставшуюся часть оставлял в рюмке. Это было законом. Все остальные также не допивали. Я всегда подчеркиваю: между поминальными столами и другими застольями — например, свадебными — принципиальная разница. Тем более в употреблении спиртного. Кстати, вино «дзядам» всегда наливается «от себя». Никогда не наливайте так живому человеку. И «пей до дна!» — это не для поминального стола.

Выпивали, таким образом, доливая, но не допивая, по три чарки. В целом получалось около ста граммов. Думаю, что отцу вместе со взрослыми сыновьями выпить за вечер сто граммов спиртного — это допустимо.

Кутья

Кутья — это обычная перловка, сваренная на молоке или воде с сахаром. В довоенное время использовали для кутьи неочищенное, необработанное зерно. Пробовать кутью на вкус во время ее приготовления нельзя — как вы уже знаете, первыми ее попробовать должны предки.

P.S. В этом году «Восеньскiя Дзяды» совпадают с православным Днем поминовения и отмечаются 1 ноября. Государственный День памяти — 2 ноября. Поскольку «Восеньскiя Дзяды» по народному календарю — это одна из дат в целой веренице поминальных осенних праздников, продолжающихся вплоть до Коляд, то и День памяти не противоречит устоявшимся традициям.

Ежегодно 2 ноября в Беларуси отмечается День памяти, установленный Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. В народе этот день называют Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды), который православные отмечали на третьей неделе после Покрова. Это день поминания предков.

В народном календаре существует универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в отношении данного праздника, когда День памяти был включен в список государственных праздников, народная традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и католическую. А государственный День памяти в Беларуси установлен на 2 ноября.

У белорусов Восеньскiя Дзяды — праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище. Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а сегодня приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.

В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.

Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержано. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.

Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам.

На Дзяды каждая крестьянская семья щедро наделяла нищих, которые ходили по деревне.

На протяжении 20 века традиция поминать своих предков на Дзяды не имела большого распространения. В 1990-е годы Осенние Деды, приуроченные ко 2 ноября, на некоторое время стали официальным нерабочим днем.

Сегодня, несмотря на то, что день 2 ноября снова объявлен рабочим, Осенние Деды широко отмечаются сельскими и городскими жителями.

Дмитриевская суббота

(перенаправлено с «Дмитриевские деды»)

Дми́триевская суббо́та, Дмитриева суббота — день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота в традиции Русской[2], Сербской[3] и Болгарской[4] православных церквей.

| Дмитриевская суббота | |

|---|---|

В. Маковский. Поминки (фрагмент). 1884 |

|

| Тип |

православный / народно-православный[1] |

| Иначе | Поминальная, Вселенская суббота (костром.), белор. Змітраўка, серб. Митровске задушнице |

| Установлен | по преданию (не ранее XVIII века) — Дмитрием Донским в память о воинах, погибших в Куликовской битве |

| Отмечается | христианами Русской, Сербской и Болгарской православных церквей, православными славянами |

| Дата | суббота перед Дмитриевым днём |

| В 2022 | 23 октября (5 ноября) |

| В 2023 | 22 октября (4 ноября) |

| В 2024 | 20 октября (2 ноября) |

| Традиции | служение панихид по умершим, посещение кладбищ |

| Связан с | Дмитриевым днём |

При этом в богослужебном уставе этот день не является заупокойным[5]. Совершается ежегодно в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 26 октября (8 ноября). У русских[1] последний поминальный день в году, когда поминали усопших предков.

История установления в РПЦПравить

В православной литературе приводится мнение, что поминовение усопших в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского было установлено князем Дмитрием Донским после тяжёлой и кровопролитной битвы на Куликовом поле[6]. Куликовская битва завершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года, князь Димитрий Иоаннович по возвращении с битвы посетил Троице-Сергиеву лавру. В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей трапезой[7].

С величайшей радостью возвратился в Москву великий князь, получивший за столь славную победу над татарами прозвище Донского, и немедленно отправился к преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от всего сердца воздал благодарение Господу, «Сильному во бранех», благодарил святого игумена и братию за молитвы, рассказал преподобному подробно о битве, повелел служить заупокойные литургии и панихиды за всех воинов, убиенных на Куликовом поле…

В русских рукописях Дмитриевская суббота упоминается редко и не отмечается в переводных литургических книгах. Она известна лишь по соборным «Чиновникам» и монастырским «Обиходникам», в которых отраженны особенности реальной богослужебной практики древнерусских храмов и монастырей. В последних под ней указывается поминовение только усопшей монастырской братии. Одним из первых упоминаний Димитровской субботы как дня поминовения всех усопших является указание в сборнике XV века новгородского происхождения[5].

По письменным источникам ещё в XVII веке Дмитриевская суббота, предположительно, не связывалась с поминовением воинов, погибших в Куликовскую битву. Уже позже появился духовный «Стих о Димитровской родительской субботе, или Видение Димитрия Донского». В стихе описывается видéние Димитрия Донского во время Божественной литургии воинов, павших на поле брани, слышит предсказания о своей смерти. Стих заканчивается словами: «А на память дивнаго видения уставил он Дмитровску субботу». Этот стих считается аргументом в пользу установления Дмитриевской субботы, как дня поминовения воинов, павших на поле Куликовом[8].

Архиепископ Димитрий считал, что Димитриевская родительская суббота заменила собой языческие тризны, существовавшие ранее у славян[9][10]. Первоначально осенние поминки по усопшим предкам не были приурочены к определённому дню. На Севере Руси ещё в конце XIX века осеннее поминовение, как остаток древней практики, совершалось в Покровскую субботу[9]. В середине XIX веке святитель Филарет (Дроздов) писал[11]:

О Дмитриевой субботе постановления не знаю, кроме предания нашего, русского. Может быть, поминовение преподобным Сергием падших в Мамаевой битве было началом общаго поминовения? День поминовения, может быть, определился первою удобностию по возвращении из похода. Или, может быть, по кончине Дмитрия Донского в ближайшую подле ангела его субботу (обычный в неделе день поминовения усопших, потому что в сей день Господь наш пребывал в усопших) определили поминать его и сподвижников его, и, как всякому при сем, кстати было помянуть и своих присных, то поминовение сделалось всеобщим.

В XIX веке мнение о связи Дмитриевской субботы и памяти воинов, погибших в Куликовской битве, становится общепринятым, и в 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим»[12].

У старообрядцев-беспоповцев служба Димитровской субботы совершается по уставу вселенской родительской субботы[5].

C 1968 года Болгарская Православная Церковь перешла на новый стиль, но народная традиция поминание предков перед 8 ноября осталась (на 8 ноября ранее выпадал Дмитриев день по григорианскому календарю, также как в современной России). И с этого времени осеннее поминовение усопших стало совершаться перед днём архангела Михаила (8 ноября в современной Болгарии). Такой день может называться «Димитровска задушница» или «Архангелова задушница»[4][13].

Славянские традицииПравить

Сербские задушницы. Ранее 1918 года

Другие названияПравить

рус. Дмитровская, Дмитриевская родительская, Поминальная, Вселенская[14], Дедова суббота[15]; белор. Асяніны, Змітроўскія дзяды, Змітроўка[16]; укр. Вечеря дідів, Діди, Осінні Діди, Дідівські суботи, Дідівська днина, Баби[17], Дмитрівська поминальна субота, Дмитрівська батьківська субота, Поминальниця[18]; болг. Димитровска задушница, Голяма задушница, Митровско одуше, Усенско одуше, Архангелова задушница; макед. Митровденска задушница, Митровски мртвен; серб. Митровске задушнице, Затворне задушнице.

ТрадицииПравить

Ещё в начале XX века русские Дмитровскую субботу проводили торжественно: ходили на могилы своих усопших родственников и служили здесь панихиды, устраивали богатые подношения церковнослужителям. Женщины причитали на могилах родителей и наиболее близких родных. «Родительская справлялась, что называется, честь-честью. Приготовляется к ней деревенщина-посельщина, словно к какому великому празднику: пива варит, мёда сытит, пироги печёт, кисели заготовляет разные — поминальщикам да причту церковному на угощение, усопшим родителям-сродственникам на вспомин души»[19].

В субботу перед Дмитриевым днём на Руси справляли «прощальные поминки» по усопшим (в отличие от весенних: радоницких и троицких). В центральном Полесье поминки в пятницу бывали постными и назывались «дедами», а в субботу скоромными и назывались «бабами». Дмитровская неделя называется родительской, дедовой. В Литве и Белоруссии этот день назывался «Пиром козла», где первенствовал козляр, гусляр, жрец и песнопевец[20].

Во многих местах России поминовение близких в Дмитриевскую субботу совершалось на могилах и сопровождалось трапезой с выпивкой, воспоминанием добрых качеств и поступков усопшего. Обычной едой на поминках были: кутья, овсяный кисель с сытой и молоком, пироги, блины, коржи, кныши, лепёшки. Также могли принести молочную кашу, яйца всмятку, калачи, сытники. Из напитков — пиво, а с середины XIX века — водка. Верили, что покойник также участвует в поминальной трапезе на могиле, поэтому не пировать над прахом считалось грехом. Во время трапезы вспоминали добрые качества и поступки усопшего[15]. Бытовал обычай, по которому повенчавшиеся в октябре пекли к этому дню особые «поминальные пироги» и относили их на кладбище, оставляя там на могилах[21].

В Вятской губернии в Дмитриевскую субботу или другой осенний праздник молили старую наседку, трижды высидевшую цыплят (троецыплятница, куретёна): птицу закалывали и устраивали трапезу для вдов и старух[22].

Родительский день в Белоруссии. XIX век.

В ночь на субботу у сербов, черногорцев и македонцев на стол ставили хлеб, освящённую воду и вино, так как верили, что в полночь придут души умерших. У хорватов подобный обычай существовал в «день душ» или «день мёртвых» (хорв. dusnidan, mrtvi dan) 2 ноября[23]. Македонцы называли этот день — митровденска задушница, митровски мртвен. Так же, как у соседей католиков (хорватов и словенцев), было принято ходить на могилы предков и зажигать на них свечи, приносит питьё и еду для умерших. В Сербии и Черногории пекли небольшие хлебцы для покойникам, причём различные по форме для мужчин и для женщин[24].

В Сербской православной церкви Дмитриевская суббота (серб. Митровске задушнице, затворне задушнице[3]) входит в число четырёх главных поминальных суббот в году[25]. В сербской народной традиции поминки перед Дмитриевым днём местами совершались в пятницу, а не в субботу[26].

Болгары осенний поминальный день (задушницы) отмечают в субботу перед Димитровым днём, реже после него (болг. Димитровска задушница, голяма задушница, страндж. Митровско одуше, есенско одуше) или в субботу перед Михайловым днём, 8 ноября (болг. Архангелова, Рангелова задушница, Рангелска душница, Архангелска одуша, капанск. душна събота)[27]. Осенняя задушница может считаться в тех или иных регионах главной задушницей года[3]. В Дмитриевскую субботу служба ведётся только в нескольких храмах Болгарской православной церкви[28], тогда как Михайловская суббота считается поминальным днём всей Болгарской церкви[29].

Поговорки и приметыПравить

- Дмитриева суббота — кутейникам работа[30].

- Покойнички на Русь Дмитриев день ведут; покойнички ведут, живых блюдут[31].

- На дедовой неделе и родители вздохнут[32].

- Жили деды́ — не знали беды́, а внуки познали муки (белор. Жылі дзяды — не бачылі бяды, а ўнукі набраліся мукі)[33].

- Дмитриева суббота по снегу, и святая по снегу[34].

- Не всегда поповым ребятам Дмитриева суббота[35].

См. такжеПравить

- День всех усопших верных

- День Мёртвых

- Поминальные дни у славян

ПримечанияПравить

- ↑ 1 2 Толстая, 2009, с. 161.

- ↑ Заупокойное богослужение // Заупокойное всенощное бдение Архивная копия от 1 октября 2015 на Wayback Machine

- ↑ 1 2 3 Виноградова, Толстая, 1999, с. 248.

- ↑ 1 2 Димитриевская родительская суббота. Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 9 марта 2018 года.

- ↑ 1 2 3 Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота // Православная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XIV : «Даниил — Димитрий». — С. 719—721. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-024-0.

- ↑ Киктенко Е. Родительские субботы Архивная копия от 18 мая 2015 на Wayback Machine // Фома : журнал.

- ↑ Димитриевская родительская суббота: история установления, традиции, молитвы. Дата обращения: 21 января 2016. Архивировано 8 ноября 2018 года.

- ↑ Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота Архивная копия от 17 ноября 2018 на Wayback Machine // Православная энциклопедия. — Т. 14. — С. 719—721.

- ↑ 1 2 Афанасий (Сахаров) «О поминовении усопших по уставу Православной церкви» Архивная копия от 28 марта 2018 на Wayback Machine — С. 33.

- ↑ Протоиерей Александр Бутрин День особого поминовения Архивная копия от 31 июля 2017 на Wayback Machine

- ↑ Письма Филарета, митрополита Московского, к А. Н. Муравьёву (1832—1867). К., 1869. С. 167—169

- ↑ Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. 1993. Ч. 1. С. 428.

- ↑ Димитриевская родительская суббота. Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.

- ↑ Снегирёв, 1837, с. 49.

- ↑ 1 2 Терещенко, 1848, с. 129.

- ↑ Васілевіч, 1992, с. 593.

- ↑ Стішова Н. С. Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій культурі українців (ХХ – початок ХХІ століття) Архивная копия от 22 марта 2018 на Wayback Machine — Київ – 2017

- ↑ Поминальниця Архивная копия от 24 февраля 2021 на Wayback Machine // Українська мала енциклопедія: У 8 т.[uk] — Т. 6. Кн. 11: Пере—По — Буенос-Айрес, 1963. — С. 1434

- ↑ Коринфский, 1901, с. 451.

- ↑ Забылин, 1880, с. 108.

- ↑ Чичеров, 1957, с. 39.

- ↑ Бушкевич, 1999, с. 212.

- ↑ Кашуба, 1978, с. 218.

- ↑ Кашуба, 1978, с. 219.

- ↑ Култ мртвих. Дата обращения: 14 марта 2015. Архивировано из оригинала 1 октября 2015 года.

- ↑ Милетић Г. Резултати рекогносцирања сеоских насеља Смедеревске општине обичаји животног циклуса Архивная копия от 15 апреля 2018 на Wayback Machine

- ↑ Архангелова задушница. Дата обращения: 14 марта 2015. Архивировано 8 ноября 2018 года.

- ↑ Вижте кога се пада Задушница през 2017. Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 8 ноября 2018 года.

- ↑ Днес е Архангелова задушница

- ↑ Усов, 1997, с. 377.

- ↑ Власова, 2002, с. 180.

- ↑ Коринфский, 1901, с. 450.

- ↑ Лозка, 2002, с. 197.

- ↑ Даль, 1880—1882.

- ↑ Аникин, 1957, с. 25.

ЛитератураПравить

- Жертва, жертвоприношение / Бушкевич С. П. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1999. — Т. 2: Д (Давать) — К (Крошки). — С. 208–215. — ISBN 5-7133-0982-7.

- Задушницы / Виноградова Л. Н., Толстая С. М. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1999. — Т. 2: Д (Давать) — К (Крошки). — С. 248. — ISBN 5-7133-0982-7.

- Дмитровка // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Забылин М. М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. — М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880. — 607 с.

- Кашуба, М. С. Народы Югославии // Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Конец XIX — начало XX в. Летне-осенние праздники. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. — М.: Наука, 1978. — С. 200—222. — 296 с.

- Коринфский А. А. Последние назимние праздники // Народная Русь : Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. — М.: Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1901. — С. 445—456.

- Лукашевич А. А. Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота // Православная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XIV : «Даниил — Димитрий». — С. 719—721. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-024-0.

- Некрылова А. Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. — М.: Правда, 1991. — 496 с. — ISBN 5-253-00598-6.

- Письма Филарета, митрополита Московского, к А. Н. Муравьёву (1832—1867). — К., 1869.

- Русские: народная культура (история и современность) / отв. ред. И. В. Власова. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2002. — Т. 5: Духовная культура. Народные знания. — 376 с. — ISBN 5-201-14610-4.

- Снегирёв И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. (Выпуск 1). — М.: Университетская типография, 1837. — 243 с.

- Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть III. — СПб.: Типография военно-учебных заведений, 1848. — 130 с.

- Поминальные дни / Толстая С. М. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 161—162. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

- Усов В. В. Русский народный православный календарь. — М.: Издат. дом МСП, 1997. — Т. 2. — 576 с. — ISBN 5-7578-0028-3.

- Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI – XIX веков. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 237 с.

- Васілевіч Ул. А. Беларускі народны каляндар (белор.) // Паэзія беларускага земляробчага календара. Склад. Ліс А.С.. — Мн., 1992. — С. 554—612. Архивировано 11 мая 2012 года.

- Лозка А. Ю. Беларускі народны каляндар. — Мн.: Полымя, 2002. — 238 с. — ISBN 98507-0298-2. (белор.)

- Стішова Н. С. Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій культурі українців (ХХ – початок ХХІ століття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. — К., 2017. Архивная копия от 22 марта 2018 на Wayback Machine (укр.)

- Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. — М. : Учпедгиз, 1957. — С. 25. — 240 с. — 105 000 экз.

02

нояб 2022

«Дзяды»: когда православные и католики поминают усопших

TOMIN.BY

2 ноября — день поминовения усопших. В Беларуси он отмечается как День памяти (учрежден указом № 157 от 26 марта 1998 года).

Старинный обряд поминовения умерших в Беларуси издревле называют «Дзядами». У католиков — День памяти (Деды), у православных верующих — Димитриевская родительская суббота. В календаре поминальных дней несколько, но именно осенние Димитровские «Дзяды» считаются главными. Православные отмечают «Дзяды» в одну из суббот с 1 до 11 ноября — на третьей неделе после Покрова — в этом году родительская суббота выпала на 5 ноября.

Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества с самого его начала. Оно входило органичной составляющей в верования как первобытного, так и современного человека.

Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков — неотъемлемая часть христианства. В христианском мировосприятии нет мертвых. У Бога все живы, а потому души усопших людей пребывают вместе с нами в единой Церкви, как бы составляя ее верхний этаж — Церковь Небесную, поясняют православные богословы.

Согласно христианской вере предки ждут от своих потомков молитвенной помощи.

- Календарь православных церковных праздников

- Календарь католических праздников

Накануне родительской субботы в православных храмах совершается особая поминальная служба — парастас. После Божественной литургии в каждой церкви будет отслужена Вселенская родительская панихида с освящением пищи.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и обязан очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут только добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

Христиане должны позаботиться о том, чтобы перед праздником убрать могилы своих родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости.

Достойным воспоминанием об усопшем является зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего — молитва об упокоении души.

По народной традиции всех усопших предков, Дзядоў, приглашают домой, чтобы угостить и отблагодарить их за помощь и покровительство. Перед Дзядами в деревнях было принято убираться в доме, мыться в бане, оставлять ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин.

Чтобы предки могли войти в дом, открывали все двери. Часть блюд, а их должно было быть нечетное количество, но не меньше 5, во время ужина для них откладывали на специальную тарелку. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.

Поминальный ужин длился долго. За ним добрым словом вспоминали умерших родственников, рассказывали о них, вспоминали их дела, наставления, мудрые советы, чтобы в памяти рода осталось воспоминание о них, которое передавалось из поколения в поколение. Традиционно ужин начинался с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об ушедшем из жизни недавно.

В христианской религии (как в православии, так и в католицизме) поминовению умерших отводится большое внимание. В древности «Дзяды» отмечались в разные дни (в зависимости от волости), а всего насчитывалось 11 вариаций праздника. Пять поминальных дней сохранилось и до наших времен, а самым почитаемым из них считается праздник «Осенние Деды».

Когда отмечаются «Деды»

Изначально поминовение предков совершалось православными белорусами на третью неделю после Покрова. «Дедам» предшествовали «Бабы», а те отмечались после «Дзеток». Таким образом, на поминальной неделе каждому родственнику отдавались почести в соответствующий день.

Но традиция многодневного поминовения забылась, а «Деды» пополнили список государственных праздников. С этого момента День памяти надлежало отмечать 2 ноября. Однако, данное новшество так и не прижилось. Несмотря на точную дату, белорусы предпочитают поминать умерших родственников один из субботних дней, выпадающих с 1 по 11 ноября.

Подготовка к празднику

«Деды» принято отмечать дома в тесном кругу. Считается, что в этот день души, умерших приходят в дом, поэтому на кладбище ходить не принято. Традиция навещать могилу умершего на «Дедов» осталась только у католиков.

В день поминовения все члены семьи моются в бане, а после себя оставляют ведро воды и новый веник – для предков. Накануне дом нужно привести в порядо и вымести мусор. По поверью духи приходят через окна, поэтому их тоже тщательно моют.

Особенности поминальной трапезы

Традиционно за стол садились с первой звездой. Поминальная трапеза проходила в неспешной, дружелюбной атмосфере. На столы ставили национальные кушанья, обязательно присутствовала кутья, блины и сыто. Готовили нечетное количество блюд (больше пяти) и каждое подавали в двух чашах, чтобы на столе стояло нечетное количество яств. Таким образом отдавалась дань и живым, и мертвым.

Перед началом поминок старший в доме читает «Отче наш». Первую ложку кутьи кладут на пустую тарелку, которую ставят для «особых» гостей. Старший в доме мужчина обходит стол с зажженной свечой, а затем открывает окна и двери настежь, приглашая души умерших присоединиться к праздничному застолью. Души зовут по именам, тем самым давая понять, что в семье уважают память предков.

«За столом принято вспоминать дедов, начиная от самого старшего представителя».

Во время праздника говорят о добрых делах, смешных моментах и других запоминающихся ситуациях, связанных с покойными. Так живые не только почитают память родных, но и передают знания молодому поколению, сохраняя историю рода.

Поминальная трапеза длится до глубокой ночи. Угощение готовится в изобилии, а время за столом нужно проводить весело. В противном случае можно накликать на двор беду. Остатки еды и посуду оставляют на столах до утра, чтобы духи могли продолжить пир.

Приметы на «Дедов»

В Беларуси духи умерших всегда чтились родственниками. Их не боялись, а напротив просили защиты и прислушивались к «советам». И, нужно сказать, покойные родичи с готовностью приходят на помощь. Так, после поминальной трапезы свечу на столе тушат хлебным мякишем или блином, а направление дыма указывает на предстоящие события:

- если дым идет внутрь – дом ждет процветание;

- если к двери – жди покойника.

Кроме того, погода на «Дедов» давала прогноз на всю зиму:

- тепло и сухо – жди теплую зиму с оттепелями;

- если выпал снег, то на Пасху будут сугробы;

- снежные «Деды» предвещали позднее наступление весны.

Современные традиции несколько отличаются, но поминовение умерших родственников по-прежнему занимает почетное место среди народных традиций. Кроме осенних «Дедов», среди значимых поминальных традиций зимние «Деды» (суббота перед Масленицей), весенние (на Радоницу), летние (суббота перед Семухой). На эти праздники разрешено посещать место на кладбище, а поминают в основном недавно ушедших родственников. Главное отличие осенних «Дедов» в том, что поминки идут по всем умершим, память о которых сумели сохранить.