Тропарь (глас 1)

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме: Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Кондак (глас 5)

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже; но умири во бранех жительство, едине Человеколюбче.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в Храм Господень.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА, ЕГО СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ

Праздник Сретения Господня известен на Востоке с IV века, а на Западе – с V века, при папе Римском Геласии I (494 г.).

В 543 году, при императоре Юстиниане I, по откровению одному угоднику Божию, в память об избавлении жителей Константинополя и его окресностей от моровой язвы и землетрясения в Антиохии, было постановлено совершать богослужения на Сретение с особой торжественностью, с крестным ходом и со свечами. В память об этих событиях и ныне в некоторых обителях в праздник Сретения совершается перед Литургией крестный ход и лития с пением стихир праздника и канона.

Празднование Сретения Господня совершается 2 февраля, потому что это сороковой день после Рождества Христова (25 декабря).

Этот праздник установлен в память принесения Богомладенца Иисуса Христа в сороковой день по Его Рождении Пресвятой Богородицей в Иерусалимский храм по закону Моисееву, который повелевал всякого первенца мужского пола посвящать Богу и приносить жертвы за очищение матери. Здесь Младенец был встречен старцем Симеоном, пришедшим в храм по внушению Духа Божия, и пророчицей Анной. Праведный Симеон Богоприимец, которому было обещано от Святого Духа, что он не умрет, до тех пор пока не увидит Христа Спасителя, прозревая в Младенце Спасителя мира97, произнес пророческие слова о себе, Младенце и Богоматери: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал перед лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля». Пресвятой Деве Марии он предсказал те страдания, которые Ей суждено претерпеть, сострадая Своему Божественному Сыну в Его спасительном подвиге земной жизни и Крестной смерти98. Анна пророчица возвестила о Спасителе всем, кто с верою ожидал Его (Лк. 2, 22–39).

Событие праздника, его глубокий смысл и значение подробно раскрываются в песнопениях службы праздника, особенно в стихирах вечерни.

«Претружденный» старостью и ожиданием Избавителя, праведный Симеон Богоприимец явился тайным священнопроповедником благодати99. «Скажи, Симеоне, – вопрошает Новозаветная Церковь устами песнотворца, – кому ты радуешься и кому говоришь и восклицаешь: ныне я освободился, видел Спасителя моего»100. И духом прозрев в Младенце Воплощенного Бога, Симеон в радости восклицает: «Это – Бог, Соприсносущный Отцу, это – Предвечный Свет и Спаситель Господь!»101. «Владыко, – говорит старец Симеон, – ныне отпусти мя возвестити (умершему) Адаму, яко видех Отроча (воплощена) непреложна Бога превечнаго и Спаса мира»102. Во плоти является миру Тот, Кого провидел Моисей, Кого проповедали Давид и другие пророки и Кого прообразовали многие события Ветхого Завета. «Симеоне, приими (на свои руки) Того, Кого провидел (еще) Моисей под мраком на Синае дающего закон, – теперь Он, воплотившись ради нас, повинуется закону, будучи Сам Законоположником»103. «Придем и мы (все верующие), встретим песнями Божественными Христа, приимем Того, Кого провозвестил Давид, говорившего о пророках и вещавшего (к ним) законом»104.

В стихирах вечерни праздника Церковь раскрывает в краткой, сжатой форме глубокую догматическую истину Божественного истощания. «Безначальное бо Слово Отчее начало приим под леты (во времени), не отступль Своего Божества, от Девы яко Младенец четыредесятодневен, Материю вольне (добровольно) приносится в Церковь законную»105.

Праведному Симеону одному из первых было дано видеть «еже от века таинство сокровенное, напоследок дней сих явльшееся», увидеть Свет, разоряющий омрачение языческих народов106. Старец Симеон проповедует всем Бога, «соединившегося с человеками и держит здесь, на земле, руками носимого на Херувимах и воспеваемого Серафимами, – Того, Кому вышние небесные служители с трепетом молятся»107.

Празднованием Сретения Господня Церковь, исповедуя истиннность того, что «Христос явился миру не мнением, не привидением, но Истиною»108, обличает, тем самым, тех древних лжеучителей (докетов, монофизитов и иных), которые отвергали в Господе Иисусе Христе человеческое естество, считая его недостойным Бога и неистинным. Сын Божий воплощается, является во плоти Младенцем и, будучи Чистейшим, исполняет закон очищения, «да плоть уверит мне, юже (прият) от Девы»109. Исполнение закона Богомладенцем Иисусом означало конец Ветхозаветного закона и начало Новозаветного закона, начало благодатного Царства Христова.

«Ветхий денми» (Дан. 7, 9), Который дал в древности на Синае закон Моисею, Сам Закона Творец110 – от Бога Бог Слово111, безначальное Слово Отчее112, ради нас по бесконечному Своему милосердию воплотившись113, будучи осмодневен, не возгнушался плотского обрезания114 и теперь приносится как сорокадневный Младенец в храм Материю, исполняя закон и «законныя клятвы свобождая»115. Сам будучи Законоположником, Он явился и Исполнителем закона, «начало изъявляя новыя благодати»116.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Праздник Сретения Господня по своему богослужению принадлежит к числу двунадесятых праздников, но не Господских, а Богородичных, потому что если этот праздник случится в Неделю, то служба воскресенья не отменяется, а поется вместе со службой праздника – как и в Богородичные праздники (Типикон – 2 февраля, «аще в Неделю»). Праздник Сретения называется иногда праздником Сретения Пресвятой Богородицы, а в Западной Церкви называется «Очищением» Пресвятой Девы.

По своему построению служба праздника такая же, как во все Богородичные праздники, но с тем отличием, что, подобно службе Господского праздника, на Литургии на малом входе произносится входный стих, после которого поются тропарь и кондак праздника. В конце всенощного бдения и Литургии бывает особый отпуст праздника (см. Служебник; этот отпуст праздника отменяется и заменяется воскресным, если праздник попадает на воскресенье).

На всенощном бдении читаются три паремии. Первая паремия (Исх. 12:51, 13:1–3, 10–16; Лев. 12) – об избрании еврейских первенцев на служение Богу и о древнем законе очищения. Вторая паремия (Ис. 6 гл.) – о видении пророка Исайи, в котором прикосновение горящего угля к его устам прообразовало духовное очищение от грехов. Третья паремия (Ис. 19, 1–21) – о созерцании пророком Исайей Египта, куда «приидет Господь, и сотрясутся рукотворенная Египетская от Лица Его, и ведом будет Господь египтяном», что вскоре после Сретения Господня действительно исполнилось, когда Господь с Марией, Материю Своей, и Иосифом бежал от Ирода в Египет.

На благословении хлебов, на «Бог Господь» и в конце утрени поется тропарь праздника.

На полиелее – величание праздника.

Канон праздника «Сушу глубородительную землю» – творение святого Космы Маиумского (ум. 776 г.). На 9 песни «Честнейшую Херувим» не поется, но поются припевы праздника (их всего 14). После первых двух припевов поется ирмос: «В законе сени и писаний»; после каждого из следующих четырех припевов читается тропарь 9 песни. В заключение на катавасию поются первые припев и ирмос, которые являются задостойником на Литургии (до отдания).

Припев: Богородице Дево, упование христианом! Покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих.

Ирмос: В законе сени и писаний (в тени и букве Закона) – (про)образ видим вернии: всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят (посвящается) Богу. Тем (поэтому) перворожденное Слово Отца безначальна, Сына, первородящася Материю неискусомужно, величаем.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАЗДНИКА В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Богослужение Сретения Господня, кроме совпадения с воскресным днем, может иметь и некоторые другие особенности – в зависимости от совпадения с днями подготовительных Недель Великого Поста. Это обусловлено тем, что начало Постной Триоди (Неделя о Мытаре и фарисее) зависит от дня празднования Пасхи и попадает между числами 11/24 января и 15/28 февраля, и праздник Сретения (2/15 февраля) иногда празднуется уже во время пения Постной Триоди.

Во все седмичные дни целиком поется служба праздника по Минее, и только в субботу сыропустную она соединяется с песнопениями Триоди. В среду и пяток сыропустные в конце вечерни, утрени и на часах совершается по 3 великих поклона с молитвой святого Ефрема Сирина, а на 6 часе и на вечерне читается паремия.

Если праздник Сретения случится в сыропустную седмицу, то стихиры Триоди поются на малой вечерни, а если малая вечерня не совершается, то стихира самогласная

Триоди поется на великой вечерне праздника, на стиховне на «Слава» и на утрене на «Слава» на хвалитех.

Если праздник Сретения случится в мясопустную субботу, то заупокойная служба переносится или на предыдущую субботу, или на четверг мясопустной седмицы.

Если Сретение случится в Сырную Неделю, т.е. в канун Великого Поста, то праздник не имеет попразднства и отдания.

Если праздник случится в понедельник первой седмицы Великого Поста (самая поздняя дата празднования), то служба праздника переносится на Неделю сыропустную117.

Праздник Сретения, как правило, имеет один день предпразднства и семь дней попразднства, всего празднования – 9 дней (если это время не будет сокращено Великим Постом. В этом случае Сретение празднуется столько дней, сколько остается до начала Великого Поста).

Предпразднство обычно бывает 1/14 февраля; если оно случится в мясопустную субботу, то служба его переносится на мясопустную пятницу.

Попразднство имеет обычно отдание 9/22 февраля, но иногда день отдания смещается ближе к празднику. Как правило, отдание не бывает в субботу и Неделю мясопустные, среду и пятницу сыропустные – оно переносится на другой день. Поэтому, если праздник случится на седмицах блудного сына, мясопустной и сыропустной, – попразднство (с днем отдания) бывает менее 7дней. В воскресенье сыропустное полагается праздновать отдание только в том случае, если праздник Сретения случится на сыропустной седмице близко к сыропустному воскресенью, а именно: в четверг, пятницу или субботу.

Если праздник Сретения случится:

в Неделю о блудном сыне, понедельник или вторник мясопустной седмицы, – отдание бывает в пятницу той же мясопустной седмицы (а все попразднство: 5,4, 3 дня);

в среду, четверг, пятницу и субботу перед Неделей мясопустной, – отдание бывает во вторник сырной седмицы, то есть не переступает за сырную среду;

в Неделю мясопустную или в понедельник сырной седмицы, – отдание празднуется в сырный четверг;

во вторник или среду на сырной седмице, – отдание празднуется в сырную субботу;

в четверг, пятницу или субботу сырной седмицы, – отдание празднуется в сыропустную Неделю. Праздник, случившийся в сыропустную Неделю, празднуется один день и попразднства не имеет.

Второй день праздника (3/16 февраля) Церковь посвящает памяти участников события: святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (служба шестиричная).

* * *

97

Сретение, великая вечерня, 2 стихира на стиховне.

98

Великая вечерня, стихира на «Слава, и ныне» на стиховне.

99

Утреня, канон, п. 9, 2.

100

Великая вечерня, 1 стихира на «Господи, воззвах».

101

Великая вечерня, 2 стихира на стиховне и на «Слава, и ныне» на стиховне.

102

Великая вечерня, 3 стихира на стиховне.

103

Великая вечерня, 2 стихира на «Господи, воззвах».

104

Великая вечерня, 3 стихира на «Господи, воззвах».

105

Великая вечерня, стихира на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах».

106

Великая вечерня, 1 стихира на литии; срав.: тропарь праздника.

107

Великая вечерня, 3 стихира на литии.

108

Великая вечерня, стихира на «Слава» на литии.

110

Великая вечерня, 1 стихира на литии.

111

Великая вечерня, 1 стихира на «Господи, воззвах».

112

Великая вечерня, стихира на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах».

113

Великая вечерня, 2 стихира на литии и 1 стихира на «Господи, воззвах».

114

Обрезание Господне, великая вечерня, 1 стихира на «Господи, воззвах».

115

Великая вечерня, 2 стихира на литии.

116

Утреня, 2 стихира на хвалитех.

117

На праздник Сретения в некоторых местах (например, в Киеве) совершается водоосвящение. Этот обычай, вероятно, перешел к нам из Греческой Церкви.

Источник: Литургика : Учеб. пособие для духов. семинарий / Г.И. Шиманский; Учеб. ком. Рус православ. церкви. Моск. духов. акад. — Москва : Учеб. ком. Рус православ. церкви, 2002. — 350, [1] с.

Комментарии для сайта Cackle

Приблизительное время чтения: 15 мин.

Есть христианские праздники, о которых знают буквально все. И могут в двух словах описать, что же, собственно, отмечают верующие. Рождество — Христос родился. Пасха — Христос воскрес. А что такое Сретение Господне? Что вообще значит это непривычное современному человеку слово — «сретение»? Предлагаем вам познакомиться с хронологией событий Сретения и посмотреть, какой след этот день новозаветной истории оставил в мировой культуре.

Что значит слово «Сретение»?

Самый частый вопрос, который можно услышать по поводу Сретения: «Так, хорошо, сегодня Сретение. А что это такое?»

Сретение Господне — один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. Это непереходящий праздник, в Русской Правславной Церкви он отмечается 15 февраля.

В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча». День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии отведено совершенно особенное место. Но обо всем по порядку.

Очистительная жертва от Пречистой Девы

15 февраля мы вспоминаем события, описанные в Евангелии от Луки. Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова.

У иудеев того времени было две традиции, связанных с рождением в семье ребенка.

Во-первых, женщина после родов не могла появляться в Иерусалимском Храме сорок дней (а если родилась девочка — то и все восемьдесят). Как только срок истекал, мать должна была принести в Храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения — годовалый ягненок, и жертва во оставление грехов — голубка. Если семья была бедной, вместо ягненка тоже приносили голубку, получалось «две горлицы или два птенца голубиных».

Во-вторых, если в семье первенцем был мальчик, родители на сороковой день приходили с новорожденным в Храм — для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его иудеи установили в память исхода евреев из Египта — освобождения от четырехвекового рабства.

И вот, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили на порог Храма. Семья жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два голубка. Пречистая Дева решила принести жертву из смирения и уважения перед иудейским законом, несмотря на то, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия.

Встреча в Иерусалимском Храме

После совершения обряда Святое Семейство уже направлялось к выходу из Храма, но тут к ним подошел древний старик, пожалуй, самый старый человек в Иерусалиме. Его звали Симеон. В переводе с древнееврейского «šim’on» значит «слышание». Праведник взял Младенца на руки и радостно воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из семидесяти двух ученых, которым поручили перевести Священное Писание с еврейского на греческий. Перевод Септуагинты был сделан по просьбе египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-247 до н. э.).

В эту субботу старец оказался в Храме неслучайно — Святой Дух привел его. Много лет назад Симеон переводил книгу пророка Исаи и увидел загадочные слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Как дева, то есть девственница, может родить? Ученый усомнился и хотел исправить «Дева» на «Жена» (женщина). Но ему явился Ангел и не просто запретил менять слово, но сказал, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно. Об этом пишет евангелист Лука: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).

И вот, день пришел. Исполнилось то, что ученый ждал всю свою непосильно долгую жизнь. Симеон взял на руки Младенца, рожденного от Девы, — а значит, пророчество Ангела исполнилось. Старец мог спокойно умереть. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.

Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…». Воспоминание об этой евангельской истории каждый день звучит в православном богослужении. Это Песнь Симеона Богоприимца, или иначе — «Ныне отпущаеши».

«Тебе Самой оружие пройдет душу»

Приняв из рук Пречистой Девы Младенца, старец Симеон обратился к ней со словами: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдёт душу,— да откроются помышления многих сердец» (Лк 2:34-35).

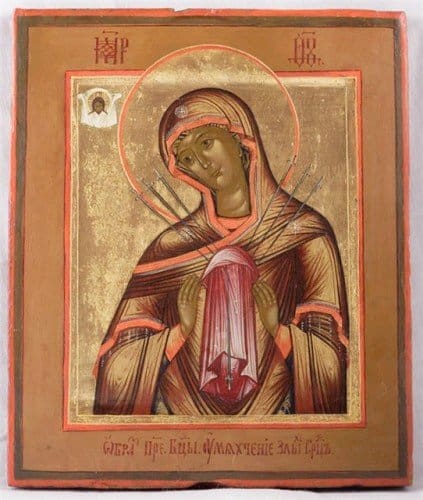

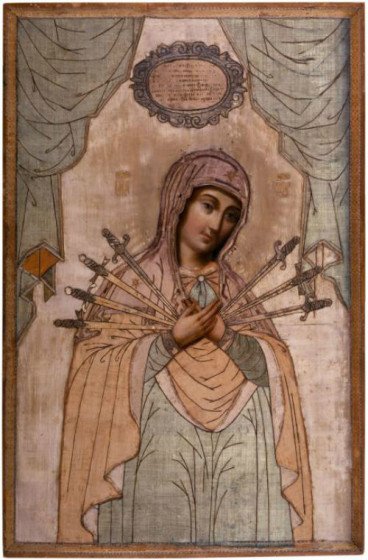

Споры в народе — это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений — Суд Божий. Что за оружие пронзит сердце Богородицы? Это было пророчеством о Распятии, которое ждало ее Сына. Ведь гвозди и копье, от которых принял смерть Спаситель, прошли нестерпимой болью через ее материнское сердце. Есть икона Богородицы — яркая иллюстрация этого пророчества. Она называется «Умягчение злых сердец». Иконописцы изображают Богоматерь стоящей на облаке с семью воткнутыми в сердце мечами.

Анна-пророчица

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане называли ее Анна-пророчица за вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и работала при Храме, как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой служа Богу день и ночь» (Лк 2:37–38).

Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из Храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так как исполнило все положенное законом Моисея.

Смысл праздника Сретения

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, клирик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади.

Сретение — это встреча с Господом. Старец Симеон и Пророчица Анна оставили свои имена в Священном Писании, потому что дали нам пример — как принять Господа с чистым и открытым сердцем.

После встречи со Христом Симеон отошел к праотцам, чтобы ждать Воскресения Христова. И, представьте, смерть стала для него огромным счастьем! Праведный старец прожил долгую жизнь — по преданию, ему было больше трехсот лет. Многие скажут «счастливчик», потому что мечтают жить вечно. Но почитайте рассказы долгожителей, которые превысили возраст, отпущенный человеку Богом, — сто двадцать лет. Мне запомнился один телесюжет: древнюю старушку к журналистам вывела пра-пра-правнучка, которая тоже далеко не молода. Согбенную бабушку разогнули и спросили: «К тебе здесь телевидение пришло. Что ты можешь сказать?» И она ответила: «За что на меня прогневался Господь? Почему Он меня не забирает?» Так и Симеон ждал избавления от бремени долгой жизни. И, приняв из рук Девы Марии Богомладенца, возрадовался.

«Ныне отпущаеши раба Твоего» — говорит Симеон. Теперь, когда он своими глазами увидел Спасителя, Господь отпускает его из мира тленного — в мир Горний. Так и мы, однажды встретив Бога, должны понять: время греха, слабостей и своеволий прошло. Настает время блаженства!

Неслучайно Сретение происходит с сорокадневным Младенцем. Он мал и беззащитен, но одновременно — велик и полон торжествующей радости. Таким должен быть человек, узнавший Христа, — новорожденный христианин. Полным ликования.

Сретение — это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча со Христом. Как понять, произошла ли в вашей жизни Встреча? Очень просто — спросите себя: радостен ли я? изменился ли я? сколько в моем сердце любви? Давайте же встретим Господа, увидим Его сердцем!

Песнь Симеона Богоприимца

Песнь Симеона Богоприимца, или «Ныне отпущаеши…», — это слова Симеона Богоприимца из Евангелия от Луки.

Впервые эта молитва упоминается уже в Апостольских Постановлениях. В Русской Православной Церкви слова Симеона Богоприимца во время богослужения читают или поют в конце вечерни. Также они произносятся в Благодарственных молитвах по Святому Причащению.

Текст:

Церковнославянский:

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;

яко видеста очи мои спасение Твое,

еже еси уготовал пред лицем всех людей,

свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Русский:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал пред лицем всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

История празднования

Праздник Сретения Господня — один из самых древних в христианской Церкви. Первые сретенские проповеди перед народом произносили еще IV-V веках — например, святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст.

Самое старое и при этом исторически достоверное свидетельство о праздновании Сретения на христианском Востоке — это «Паломничество ко Святым местам». Его написала паломница Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она пишет: «В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ… После этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию».

Праздник стал общегосударственным для Византии в VI веке. Вслед за этим традиция торжественного празднования Сретения распространилась по всему христианскому миру.

Богослужение Сретения

У Сретения Господня — неизменное место в церковном календаре. 15 февраля (2 февраля по старому стилю). Если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста, что случается очень редко, праздничное богослужение переносится на предыдущий день — 14 февраля.

Сретение — праздник Господский, то есть посвященный Иисусу Христу. Но в первые века христианства в этот день чествовали Богоматерь. Поэтому те, кто скажет, что это Богородичный праздник, будут отчасти правы.

Сретение близко к праздникам в честь Божией Матери и по строю богослужения. В тропаре праздника, в прокимнах на утрене и Литургии и других песнопениях обращения к Богородице занимают центральное место.

Интересно, что двойственность Сретения повлияла на цвет облачений священнослужителей на праздничной службе. Они могут быть и белыми — как в Господские праздники, и голубыми — как в Богородичные. В церковной традиции белый цвет символизирует Божественный свет. Голубой — чистоту и непорочность Девы Марии.

Обычай освящения свечей

Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня пришел в Православную церковь от католиков. Случилось это в 1646 году, когда митрополит Киевский святитель Петр (Могила) составил и издал свой требник. В нем автор подробно описал католический чин крестных ходов с зажженными светильниками. С помощью такого факельного шествия Римская Церковь пыталась отвлечь свою паству от языческих праздников, связанных с почитанием огня. В эти дни язычники-кельты праздновали Имболк, римляне — Луперкалии (фестиваль, связанный с пастушеским культом), славяне — Громницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства Сретение стали называть праздником Громничной Божией Матери. Это отголосок мифов о боге-громовнике и его супруге — в народе верили, что сретенские свечи могут защитить дом от молнии и пожара.

К сретенским свечам в Православной Церкви относились по-особенному — не магически, а благоговейно. Их хранили весь год и зажигали во время домашней молитвы.

Народные традиции Сретения

В народных традициях празднования Сретения перемешалось церковное и языческое. Некоторые из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об этом дне нечто важное — для людей он был очень радостным.

Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в простонародье стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: «на Сретение зима с весною встретилась», «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила».

Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника крестьяне начинали множество «весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили гулянья.

3 интересных факта о Сретении

- В честь Сретения названы многие населенные пункты в России и за рубежом. Самый крупный — город Сретенск, районный центр Читинской области.

- В США и Канаде к празднику Сретения, который там отмечают 2 февраля, приурочен знаменитый народный праздник — День сурка.

- Сретение Господне — в некоторых странах еще и День православной молодежи. Идея этого праздника принадлежит Всемирному Православному Молодежному Движению — «Синдесмосу». В 1992 году с благословения всех глав поместных Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15 февраля как День Православной молодежи.

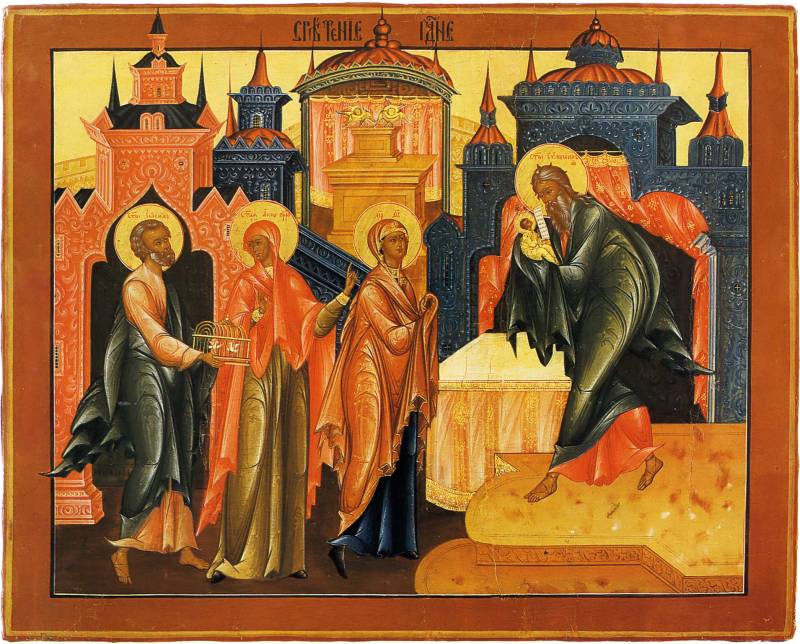

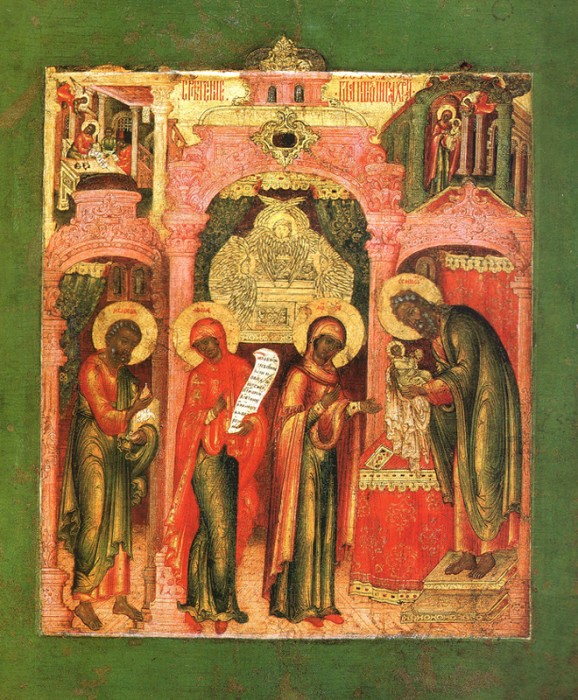

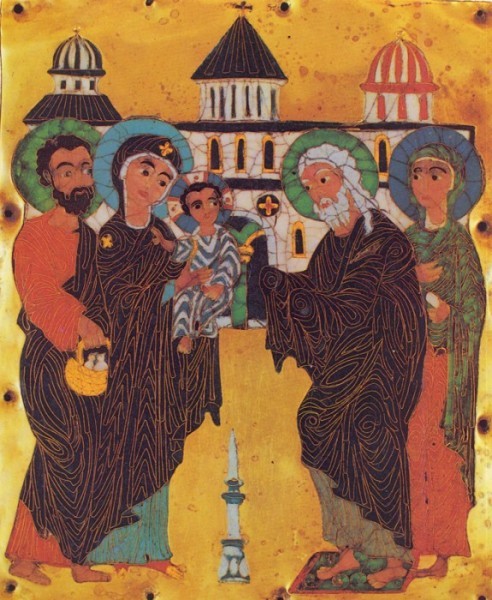

Иконы Сретения

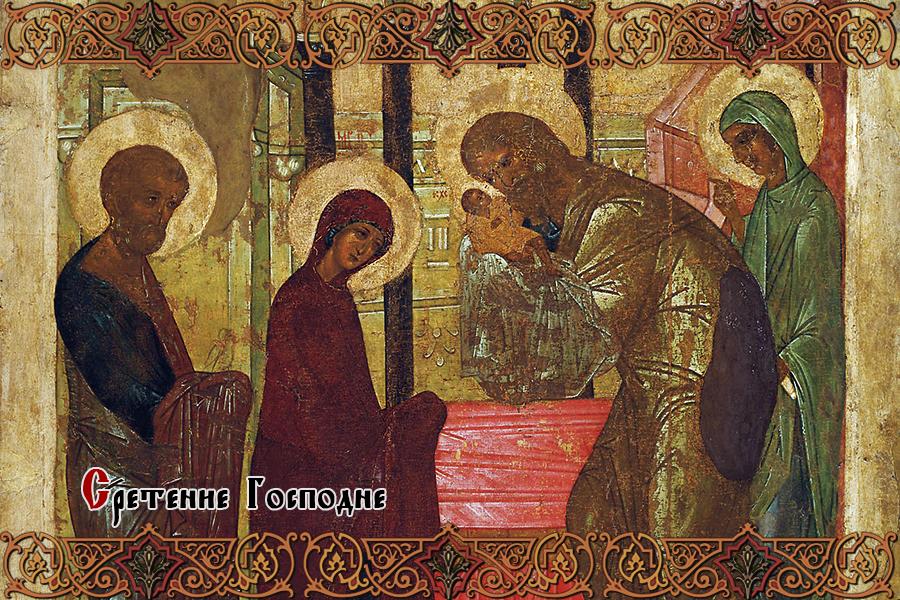

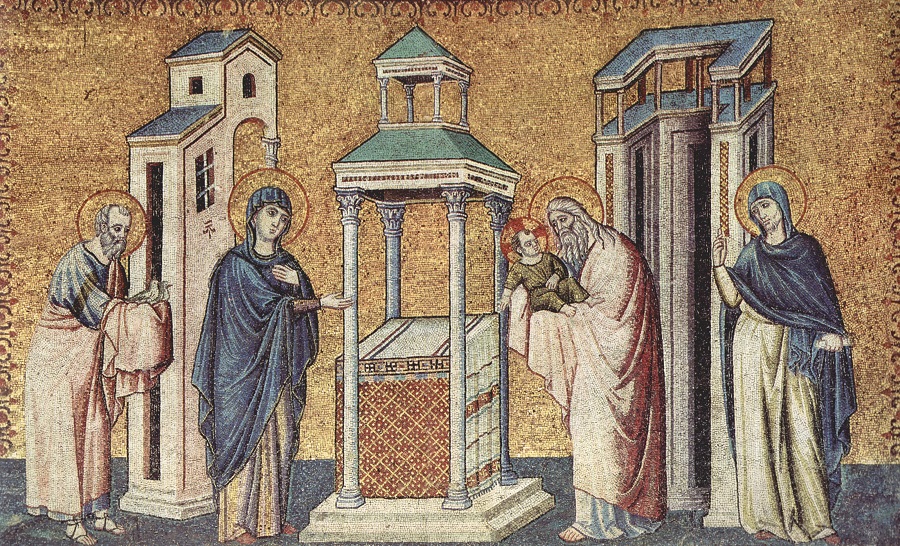

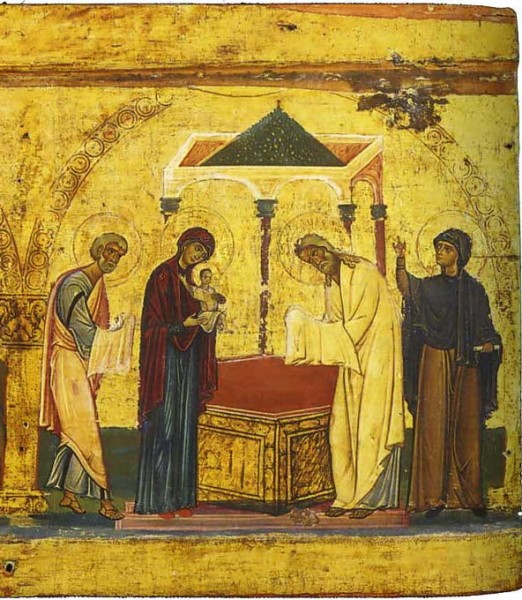

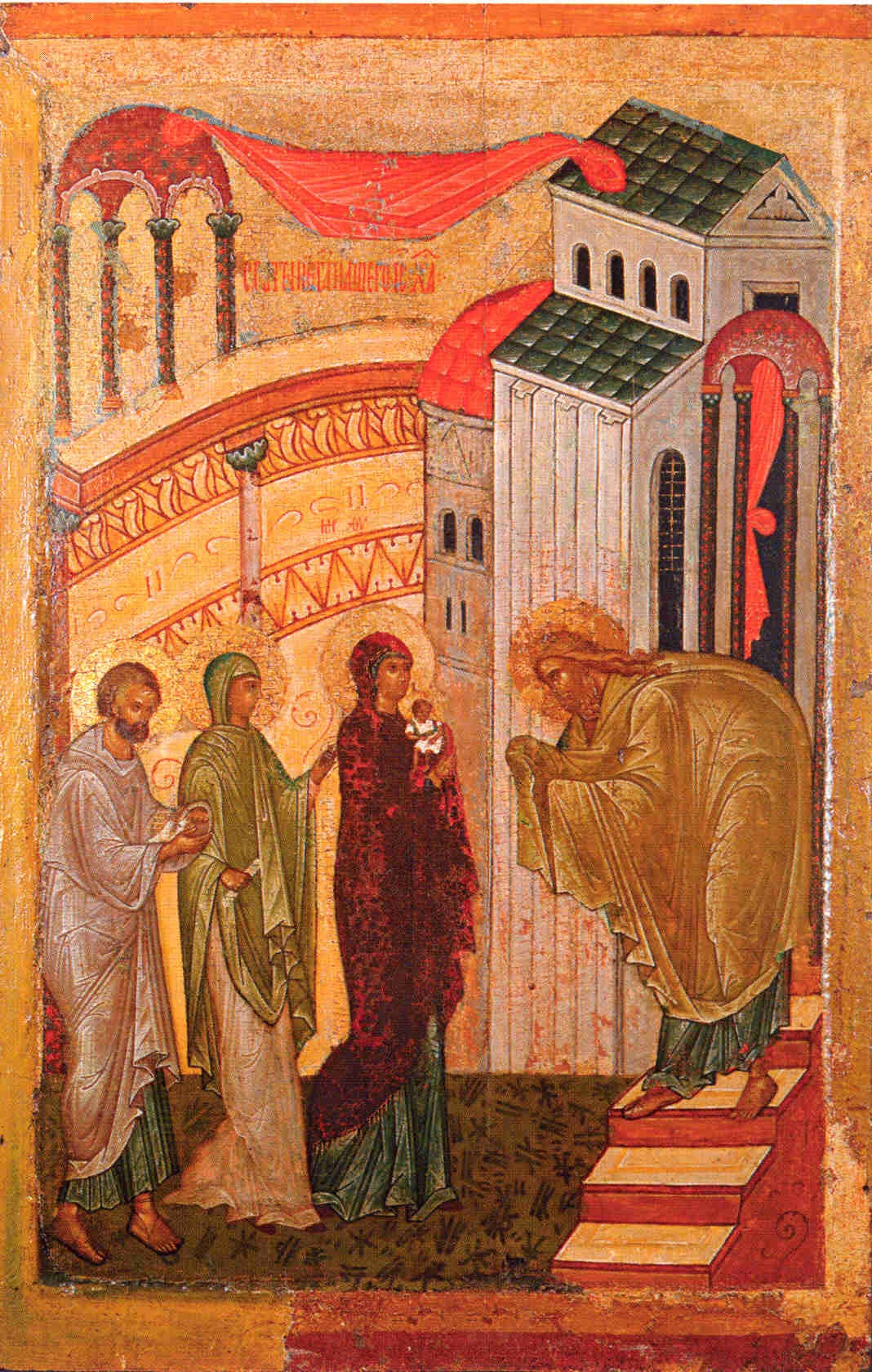

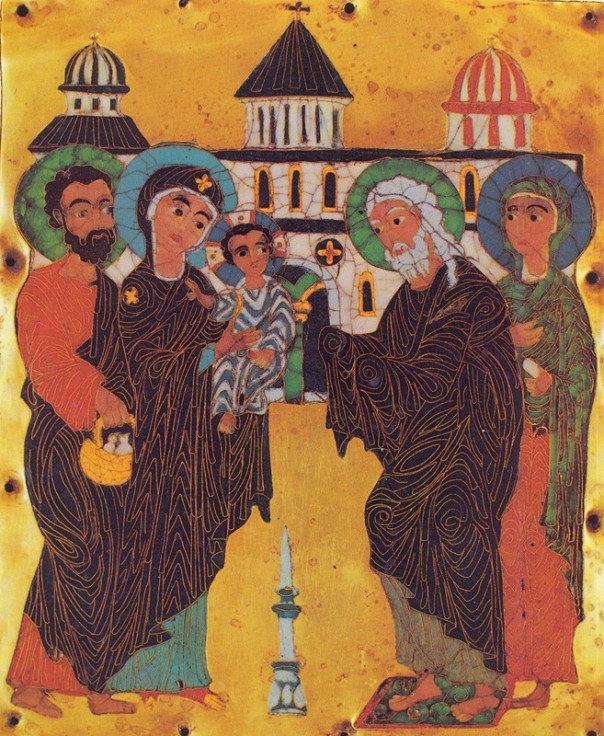

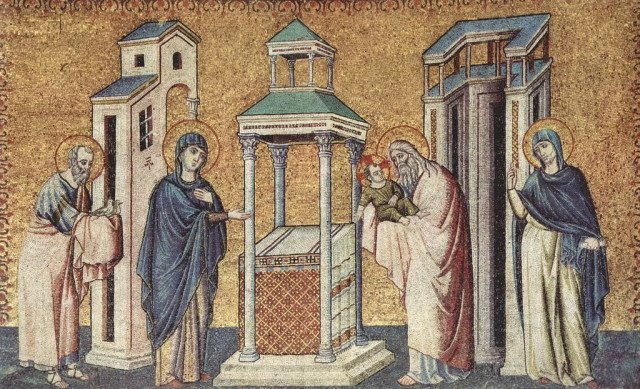

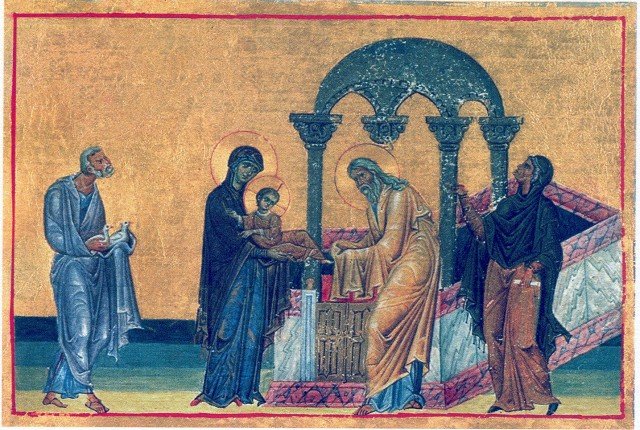

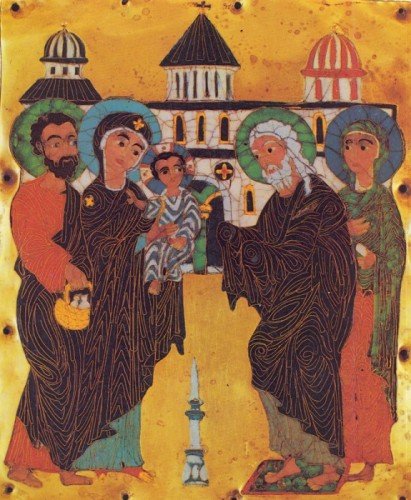

Иконография Сретения — иллюстрация повествования евангелиста Луки. Дева Мария передает Богомладенца на руки старцу Симеону — вот главный сюжет икон и фресок праздника. За спиной Богородицы изображается Иосиф Обручник; он несет в руках или в клетке двух голубей. Позади праведного Симеона пишут Анну-пророчицу.

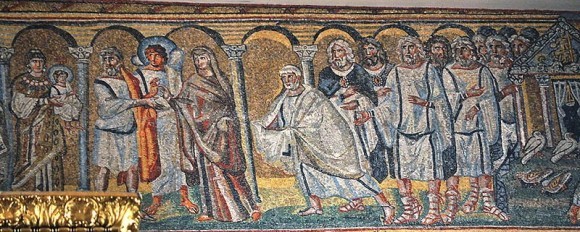

Древнейший образ Сретения можно найти в одной из мозаик триумфальной арки в церкви Санта Мария Маджоре в Риме. Мозаика была создана в первой половине V века. На ней мы видим, как Богоматерь шествует с Младенцем на руках навстречу святому Симеону — в сопровождении ангелов.

Самые древние изображения событий Сретения на Руси — это две фрески XII века. Первая — в Кирилловской церкви в Киеве. Вторая — в церкви Спаса на Нередице в Новгороде. Интересно, что на фреске Кирилловского храма Младенец не сидит, а лежит на руках Богородицы.

Необычный вариант иконографии Сретения есть в средневековом грузинском искусстве. На этих иконах нет изображения алтаря, вместо него — горящая свеча, символ жертвы Богу.

С событием Сретения связана икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», ее еще называют «Симеоново проречение». Иконописный сюжет напоминает нам слова Симеона Богоприимца, обращенные к Деве Марии: «А Тебе Самой оружие пройдет душу».

Кстати, этот образ очень похож на икону Божией Матери «Семистрельную». Но есть одно отличие. Стрелы, пронзающие сердце Богородицы, расположены на иконе «Умягчение злых сердец» по три справа и слева, одна снизу. У «Семистрельной» иконы — четыре стрелы с одной стороны и три с другой.

Цитаты:

Феофан Затворник. Слово на Сретение Господне

«…Мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа. И вот, когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше блаженство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в Сретении Господнем…»

Митрополит Антоний Сурожский о Сретении

«…Вместе с Ним в жертву как бы приносится и Матерь. Симеон Богоприимец Ей говорит: Но и Тебе пройдет сердце оружие, и Ты пройдешь через муку и страдание… И годы проходят, и Христос висит на кресте, умирая, а Божия Матерь стоит у креста безмолвно, безропотно, полной верой, полной надеждой, всецелой любовью отдавая Его на смерть, как приносила Она Его в храм живой жертвой живому Богу.

Многие матери за столетия пережили ужас того, как умирал их сын; многим матерям прошло оружие через сердце. Она всех может понять, Она всех объемлет Своей любовью, Она всем может в безмолвном таинстве общения раскрыть глубины этой жертвы.

Пусть те, которые умирают смертью страшной и мучительной, вспомнят о Христе распятом и отдают свою жизнь так, как Сын Божий, ставший сыном человеческим, ее отдал: без гнева, безропотно, любовно, во спасение не только тех, кто был Ему близок, но и тех, кто был Ему врагом, последними словами извлекая их из погибели: Отче, прости им, они не знают, что творят!

И матери, сыновья которых, дети которых умирают злой смертью — о, их Божия Матерь может научить, как отдавать на подвиг, на страдание и на смерть тех, кого они больше всего на земле и в вечности любят…

Поэтому все благоговейно поклонимся Божией Матери в Ее крестном страдании, в Ее распятой любви, в Ее бесконечной жертве, и Христу Спасителю, Который сегодня приносится в храм, и жертва Которого совершится на Голгофе. Кончается, кончился Ветхий Завет, началась новая жизнь любви на жизнь и на смерть, и мы этой жизни принадлежим».

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в день Сретения Господня

«В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность святой Симеон Богоприимец после 300-летней жизни в ожидании исполнения пророчества Исаина: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо, «с нами Бог».

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? Почему она, как никакая другая, повторяется на каждой вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, как умер святой Симеон Богоприимец…

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час смертный, повторить его молитву и сказать: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром», – если этого хотите, то пойдите за Христом, взяв иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток и смирен сердцем».

1953 год.

Поэзия:

Сретение. Иосиф Бродский

Анне Ахматовой

Когда Она в церковь впервые внесла

Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.

От взглядов людей и от взоров небес

вершины скрывали, сумев распластаться,

в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом

свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,

покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему,

о том, что увидит он смертную тьму

не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это

Дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в Нем». — Симеон

умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя

над их головами, слегка шелестя

под сводами храма, как некая птица,

что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина

не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. «Слова-то какие…»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед

Мария, сутулясь, и тяжестью лет

согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.

Почти подгоняем их взглядами, он

шел молча по этому храму пустому

к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.

Лишь голос пророчицы сзади когда

раздался, он шаг придержал свой немного:

но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.

И дверь приближалась. Одежд и чела

уж ветер коснулся, и в уши упрямо

врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972 года.

Загрузка…

Сретение Господне — это двунадесятый непреходящий праздник, который отмечается ежегодно 15 февраля, 2 февраля по старому стилю. Установлен в память принесения во храм Христа Спасителя в 40-й день по рождении для совершения установленной жертвы. «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко» — это известное по церковному богослужению и даже светской литературе и музыке изречение старца Симеона является лейтмотивом праздника. Церковно-славянское слово «сретение» можно перевести на русский язык словом «встреча». Встреча Ветхого Завета с Новым, встреча Симеона Богоприимца и Анны пророчицы с Господом Исусом Христом. Слово «сретение» наиболее полно передает смысл этого события, ведь оно означает не просто встречу, а встречу меньшего с большим, человека с Богом.

Содержание:

- Сретение Господне. Событие праздника

- Сретение Господне. История праздника

- Богослужение праздника Сретения Господня

- Сретение Господне. Народные традиции и обычаи

- Сретение Господне. Иконы

- Храмы Сретения Господня

Сретение Господне. Событие праздника

Подробности события Сретения Господня верующие узнают из Евангелия от Луки. По ветхозаветному закону Моисеову первенца, т.е. старшего сына, посвящали Богу. Это было напоминанием о том, как в ночь перед выходом евреев из Египта Ангел Господень убил всех первенцев египетских, детей и животных, оставив невредимыми еврейские дома, в которых косяк был помазан жертвенной кровью.

Во времена рождения Господа было принято за первенца вносить в храм Иерусалимский символический выкуп. Женщине, родившей сына, положено было 40 дней очищения, после чего она должна была принести жертву — однолетнего агнца и молодого голубя или горлицу. Если семья была бедной, то в храм приносили только пару голубей (Лев. 12:6–8).

По преданию, после Рожества Христова святое семейство жило в Вифлееме, в доме их родственницы Саломии. В 40-й день Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица с Младенцем Христом направились в Иерусалим, чтобы исполнить повеления Закона. В храме их встретил старец Симеон, который ждал этой встречи долгие годы своей праведной и благочестивой жизни. По преданию, он был одним из 72 еврейских толковников, переводивших Священное писание на греческий язык при царе Птолемее II Филадельфе (285–247 до рождества Христова). Когда Симеон переводил слова пророка Исаии «Се Девая во чреве приимет родит Сына», он решил, что это ошибка, и хотел вместо девы написать «молодая женщина». В тот же миг явился Ангел Господень и удержал его руку. Симеону было обещано, что он не умрет, пока не дождется исполнения пророчества Исаии.

И вот спустя много лет наступило сретение, встреча Ветхого и Нового Заветов. Симеон взял на руки Господа, 40-дневного младенца и с радостью воскликнул:

Нн7э tпущaеши рабA твоегw2 вLко, по гlу твоемY с8 ми1ромъ; ћкw ви1дэстэ џчи мои2 спасeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ преdлицeмъ всэ< людeй; свётъ во tкровeніе kзhкомъ и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Эта молитва читается теперь за каждым богослужением в конце вечерни. После вдохновенных слов, обращенных к Господу, Симеон приветствовал Богородицу и Иосифа. Затем, обратившись к Богородице, старец сказал:

Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2: 34–35).

Праздник Сретения Господня напоминает нам о наступающем вскоре Великом посте и Страстной седмице — времени воспоминания крестных страданий и смерти Господа. Именно тогда исполнились пророческие слова Симеона, ведь Пресвятая Богородица душой страдала вместе со своим Сыном. Узнала Господа и Анна пророчица — вдова 84 лет, которая жила при храме и служила Богу постом и молитвой день и ночь, как говорит о ней евангелист Лука. Анна пророчествовала о Христе и говорила о нем всем людям, с верой и надеждой ожидавшим Его пришествия. Вероятно, поклонение волхвов, которое вспоминается в праздник Рожества Христова, произошло после событий Сретения Господня. Ведь после этого святое семейство бежало в Египет. Только после смерти Ирода они вернулись в Галилею, в город Назарет.

Симеон Богоприимец умер, по преданию, на 360 году своей жизни. Он не боялся смерти, ведь обетование, данное ему и всем людям, исполнилось. Симеон держал на руках Мессию! И душой отошел теперь в вечность рассказать всем праведникам Ветхого Завета, что Господь воплотился, пришел на землю, чтобы спасти человечество от греха и смерти.

Ветхозаветный обычай 40-дневного очищения после рождения ребенка сохраняется и в Православии. Обычно в 40-й день или позднее мать с ребенком приходит в храм. Священник читает молитвы «сорокового дня», после чего женщина может прикасаться к святыне и молиться в храме. До этого ей положено стоять в притворе. Младенца священник также вносит в храм, мальчика заносит и в Алтарь. Этот чин может совершаться и ранее, в день крещения, если оно совершается ранее 40-го дня.

Сретение Господне. История праздника

Праздник Сретения Господня — один из самых древних. Уже в IV веке он торжественно совершался в Иерусалимской Церкви, завершая 40-дневную праздничную череду от Богоявления, называемого также Эпифания. Об этом упоминает Этерия, паломница из современной Европы, совершившая путешествие на Святую Землю в конце IV века:

Сороковой день от Эпифании празднуется здесь с большою честью. В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и всё совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию, и затем бывает отпуст.

Затем праздник распространился во всех поместных Церквях, его стали совершать в Константинополе и Риме. Но, несмотря на свое древнее происхождение, он не относился к числу торжественных и великих. К двунадесятым праздникам его причислили лишь в 544 году.

В VI веке, в правление императора Юстиниана (527–565), Византию постигло много бедствий. Сначала произошло землетрясение в Антиохии, сопровождавшееся многочисленными жертвами. Потом появилась моровая язва — эпидемия оспы, занесенной из Африки. Предание говорит, что в тяжелые дни, когда весь народ переживал страшные беды и болезни, благочестивому христианину было видение: праздник Сретения Господня надо совершать более торжественно. В этот день была совершена торжественная служба со всенощным бдением и крестным ходом.

О празднике Сретения Господня встречаются упоминания в проповедях священномученика Мефодия Патарского (ок. 260–312), святителя Кирилла Иерусалимского (315–386), святителя Григория Богослова (329–389),святителя Амфилохия Иконийского (около 340 — после 394), святителя Григория Нисского (ок. 335–394), святителя Иоанна Златоуста (ок. 347–407).

Богослужение праздника Сретения Господня

Сретение Господне — необычный праздник. Он одновременно Господский и Богородичный. Читая тропарь празднику, верующие обращаются к Пресвятой Богородице:

Рaдуисz њбрaдованнаz бцdе дв7о, и3з8 тебe бо восіS сlнце прaведное хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщaz тeмныz. весели1сz и3 ты2 стaрче прaведныи, пріeмыи на рукY свободи1телz дш7sмъ нaшимъ, дaрующаго нaмъ воскrніе.

Тропарь празднику, русский текст:

Радуйся получившая радость от Господа, Богородица Дева, потому что из Тебя возсияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся в неведении. Веселись и ты, старец праведный, принявший в свои объятия Освободителя наших душ, подающего нам воскресение.

В кондаке мы обращаемся к Господу:

И$же ўтр0бу дв7чю њс™и1въ ржcтв0мъ си2, и3 рyцэ симеHни бlгослови1въ, ћко же подобaше предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ хrтE б9е. но ўмири2 во бранёхъ житіE нaше, и3 ўкрэпи2 цRS, є3го2 же возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlколю1бче.

Кондак празднику. Русский текст:

Исус Христос, освятивший Своим Рождением Девичью утробу и благословивший объятия Симеона, как надлежало; поспешивший спасти нас, и ныне нас спас, Христе Боже. Дай мир обществу среди браней и укрепи возлюбленных Тобою людей, Единый Человеколюбец.

Также и величание празднику, обращенное к Господу Исусу Христу, прославляет одновременно и Богородицу:

Величaемъ тS, живодaвче хе7, и3 чтeм8 пречcтую м™рь твою2. є3ю1же по зак0ну нhнэ принесeсz в8 цRковь гDню.

Праздничные стихеры написаны известными церковными гимнографами — Анатолием, патриархом Константинаграда (V век); Андреем Критским (VII век); Космой Маиумским, Иоанном Дамаскиным, патриархом Константинопольским Германом (VIII век); Иосифом Студитом (IX век) и многими другими. Они не просто рассказывают нам о событиях праздника, но и объясняют их значение.

Стихеры на вечерни, написанные патриархом Германом, говорят о том, что Младенец, которого держит на руках старец, — Бог, принявший плоть для спасения людей:

Гlи, симеHне, кого2 носS на рукu2 в8 цRкви рaдуешисz; комY зовeши и3 вопіeши, нн7э свободи1хъсz, ви1дэхъ бо сп7са моегw2; сeй є4сть t дв7ы рождeисz. сeй є4сть t бGа бGъ сл0во, воплоти1выисz нaсъ рaди, и3 спасhи чlка. томY поклони1мсz.

«Вeтхіи дeньми мLньствовавъ пл0тію», — поют верующие слова церковных песнопений и удивляются смирению Божию. Господа, давшего людям Закон, Богородица приносит в храм Божий, чтобы исполнить установленное: «…по зак0ну зак0ну творeцъ, законъ и3сполнsz, в8 цRквь прин0ситсz…»

Вот стихера Андрея Критского объясняет нам, что́означают два молодых голубя, принесенных в жертву в день Сретения Господня: «…ћкw супрu1гъ г0рличища несквeрную цRковь, и3 t kзhкъ н0выz лю1ди. голуби1нна же двA птенцA, ћкw начaлнику вeтхому же и3 н0вому…»

Праздничный канон, написанный Космой Маиумским, имеет краегранесие: «Христа радостно старец объемлет». Это основная идея канона. В греческом оригинальном тексте первые буквы каждого стиха складывались в эту фразу. Каждый стих канона не просто рассказывает какую-либо деталь праздничного события, но и объясняет его значение, символ. При этом вспоминаются и пророчества, например, Исаии, которому серафим подал горящий уголь, чтобы очистить уста.

Nчищaетсz и3сaіz t серафи1ма ќгль пріeмъ. стaрецъ вопіzaше б9іи м™ри, ты2 ћкw клещaми, рукaма просвэщaеши мS. подaвши ми2 є3г0же н0сиши, свёта невечeрнz, (т.е. негаснущего) и3 ми1ромъ њбладaюща (т.е. владычествующего).

Как правило, девятая песнь праздничного канона имеет припев — краткое хвалебное обращение ко Христу или Богородице, в зависимости от праздника. Хор повторяет его перед каждым стихом. Канон Сретению и в этом отличается от прочих: он имеет не один припев для всех стихов, а 14 разных! Это позволяет молящимся глубже понять и прочувствовать события двухтысячелетней давности. «БGон0се симеHне, пріи3ди2 подъи3ми2 хrтA, є3г0же роди2 дв7а чтcаz мRjz. Nбьeмлетъ рукaма стaрецъ симеHнъ, содётелz зак0ну, и3 вLку всsческихъ. Не стaрецъ менE держи1тъ, но ѓзъ держю2 є3го2. т0й бо t менE tпущeніz пр0ситъ».

Библиотека Русской веры

Канон Сретению Господню →

Читать онлайн

В паремиях: в 1-й паремии (из книг «Исход» и «Левит») напоминается ветхозаветный закон посвящать Богу первенцев; во 2-й паремии (Исаии I, 1–12) описывается видение пр. Исаии, который узрел Бога Саваофа, седящего на Престоле и окруженного Ангелами; в Третьей паремии (Исаии XIX, 1, 3–5, 12, 16, 19–21) содержится пророчество о бегстве в Египет, о падении пред Господом идолов египетских и обращении египтян к Богу. События, предсказанные в этом пророчестве, не описаны в Евангелии. Древнее предание повествует, что во время пребывания Спасителя в Египте, в г. Илиополе, языческие боги этого города пали перед Исусом Христом и разбились в прах.

В Апостоле (Евр. VII, 7–17) говорится о превосходстве первосвященничества Христа и жертв Им принесенных перед ветхозаветными жертвами и об отмене Ветхого Завета с пришествием Спасителя. В Евангелии (Лк II, 23–40) повествуется о внесении Христа младенца в храм.

Таким образом, люди, молящиеся не только за Литургией, но приходящие и за вечернюю службу, имеют возможность узнать не только описание, историю события праздника, но понять его смысл и значение для каждого человека.

Сретение Господне. Народные традиции и обычаи

Сретение Господне, пожалуй, единственный праздник, который по-разному празднуется старообрядцами и новообрядцами. Дело в том, что иногда Сретение совпадает с первым днем Великого поста. В древних богослужебных Уставах, по которым до сих пор совершается богослужение у старообрядцев, такой случай предусмотрен. Праздничная служба совмещается с «постной». А новообрядцы в таком случае переносят праздник на один день раньше, на Прощеное воскресенье. В старообрядческой периодике начала XX века это описано весьма подробно.

Другое отличие состоит в том, что новообрядцы в XVII веке заимствовали у католиков обычай освящать церковные свечи на праздник Сретения Господня. Этот чин содержится в потребнике митрополита Петра Могилы, он переписан из римского требника. Дело в том, что на Западе этот праздник называется «Светлой обедней», во время мессы все держат в руках зажженные свечи. Вероятно, этот обычай происходит из древней Иерусалимской Церкви, где в середине V века совершался крестный ход и во время Литургии молящиеся держали в руках горящие свечи. В Византии такого обычая уже не было, поэтому со времен Крещения Руси наши предки молились «со свечами» только во время полиелеоса. И в настоящее время в старообрядческой Церкви накануне двунадесятых праздников, в середине вечерней службы, при пении величания (полиелеоса) молящиеся берут в руки горящие свечи и держат их почти до самого окончания вечернего богослужения.

Что касается народных традиций, то в крестьянской среде Сретение Господне не считалось большим праздником. Очень часто крестьяне, в особенности неграмотные, даже не знали, какое событие вспоминает в этот день Церковь, а само название праздника — «Сретение» — объяснялось таким образом, что в этот день зима встречается с летом, т. е. начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется приближение весны. Приписывая Сретению лишь значение календарного рубежа, крестьяне соединяли с этим днем множество земледельческих примет: «На Сретеньев день снежок — весною дожжок», — говорили они, гадая о будущих дождях. Капель в этот день предвещает урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев, почему садовники, пришедши от заутрени, «трясут деревья руками, чтобы были с плодами». Если в Сретеньев день тихо и красно, то летом будут хороши льны и прочее. По погоде этого дня судили также об урожае трав, для чего бросали поперек дороги палку и наблюдали: если снег заметет ее, то и корм для скота «подметет», т. е. травы будут дороги. Наконец, в Сретеньев день хозяйки начинали усиленно кормить кур, чтобы были носки.

Что касается религиозных обычаев, связанных с этим днем, то их на всем пространстве Великороссии почти не существовало, лишь кое-где (например, в Вологодской губернии) крестьяне обходили свои дома с иконою Сретения Господня или Спаса, причем, когда икону приносили в дом обратно, то вся семья, с домохозяином во главе, падала ниц с возгласом: «Господи Боже наш, войди к нам и благослови нас».

Сретение Господне. Иконы

Один из самых древних и необычных по художественному замыслу образ Сретения Господня, датирующийся 432–440 гг., находим в мозаиках римской базилики Санта Мария Маджоре. Особенности композиции свидетельствуют о том, что традиция изображения праздника Сретения еще только формируется.

Постепенно, в течение нескольких веков, в византийском искусстве вырабатывается симметричная композиционная схема, на которой изображаются Богородица, Симеон, Иосиф Обручник и Анна пророчица. Между центральными фигурами помещается изображение храмового престола. Богомладенец может изображаться как на руках Богородицы, так и на руках Симеона.

Среди русских иконописных памятников Сретения одной из самых древних является фреска церкви Спаса на Нередице, XII в.

Иконописцы не случайно вводят в композицию престол с киворием. Ведь с его помощью передается высший смысл встречи Богомладенца и Симеона.

После окончания периода иконоборчества появляется новая несимметричная иконографическая схема изображения Сретения: Богородица, праведный Иосиф и пророчица Анна подходят к дверям Храма, на ступенях которого стоит Симеон.

На некоторых русских иконах, фресках и мозаиках Иерусалимский храм заменен церковью с русскими главами.

Храмы Сретения Господня

Праздник Сретения Господня известен нашим предкам со времени принятия христианства. По неизвестной причине храмов, посвященных этому празднику, было совсем немного. Из древних, дораскольных, сохранилась трапезная Сретенская церковь Антониева монастыря в Великом Новгороде. Он был построен в 1533–36 гг., первоначально не имел алтарного выступа. Верхняя часть фасадов имела традиционные для Новгорода вкладные кресты. Храм перестраивался в XVIII–XIX вв. Это один из первых бесстолпных новгородских храмов.

В честь Сретения Господня Успенского монастыря освящен храм в г. Александрове Владимирской области. Церковь была построена приблизительно в 1601 г. Облик церкви, простой и лаконичный, выдержан в псковских архитектурных традициях. В плане храм разделен на две равновеликие части: четверик, включая прямоугольный алтарь, и северный притвор. Главный объем храма, фланкированный лопатками, незначительно приподнят, покрыт четырехскатной кровлей и увенчан глухим барабаном с главкой и крестом. Над притвором устроена небольшая звонница. Каменный западный тамбур церкви с фигурным кокошником над входом не сохранился. Позднее архитектурный облик храма подвергался изменениям. В 1923 году Сретенская церковь вместе с другими храмами была закрыта. К 1931 году церковь была занята под хранение музейных фондов, а в богадельне размещался краеведческий отдел. В 1993 году храм и небольшая часть келий были переданы возрожденной Успенской обители.

В честь Сретения Господня освящена церковь Троицкого монастыря в Астрахани. Храм был построен между 1606 и 1620 гг. В дальнейшем неоднократно перестраивался. В 1918 году, в связи с проходившими в Астрахани боями между красноармейцами и белоказаками, храм по решению военных революционных властей был закрыт. В 1920 году Троицкий собор был захвачен обновленцами. Богослужения в нем совершались редко в связи с малочисленностью обновленческой соборной общины. В 1928 года советские власти окончательно отобрали храм. Он был разграблен, иконостас разломан и сожжен. В 1970-х годах начались реставрационные работы на территории Троицкого монастыря.

В честь Сретения Господня освящен придел церкви святителя Николы со Усохи в Пскове. Впервые церковь была построена в 1371 г., в 1536 г., после пожара, была возведена заново. Крупный, одноглавый, трехапсидный каменный храм с северным бесстолпным приделом во имя Сретения Господня; с южной стороны, возможно, был теплый придел во имя Иоанна Богослова; оба придела имели крыльца. Притворы — главный, западный, и боковые — северный и южный, — соединялись галереей. Однако переделки XVII–XIX вв. значительно исказили облик храма.

В честь Сретения Господня освящен придел Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537–42 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. Деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста возвел на месте, выбранном им для устройства монастыря, еще преподобный Димитрий Прилуцкий. Когда деревянный собор сгорел, был построен каменный. В советские годы монастырь был разграблен. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950–70-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-79 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Благодаря научной реставрации, проводившейся в 1954–1975 гг., памятникам XVI–ХVII вв. был возвращен предполагаемый исходный облик. В настоящее время Спасо-Прилуцкий монастырь является действующим.

В честь Сретения Господня освящен придел Благовещенского собора в г. Сольвычегодске Архангельской области. На сооружении укреплена надпись: «…построен усердием и иждивением Именитых людей Строгановых в 1560 году». Эта дата — начало строительства собора. Закончен он был двадцать четыре года спустя. Сооружение представляет собой большой двухстолпный пятиглавый храм на высоком подклете. Основание собора опоясано галереей, которая первоначально была открытой. Особую прелесть фасадам собора придает широкая лента — фриз из фигурно уложенного кирпича в верхней части стены под закомарами. Однако ныне собор в значительной степени отличается от первоначального. Отдельные части здания значительно перестроены.

В настоящее время только одна старообрядческая церковь освящена во имя Сретения Господня — это храм Русской Древлеправославной Церкви в Республике Бурятия. Поздравляем с престольным праздником!

Skip to content

Сретение Господне (40 дней от Рождества Христова)

Сретение Господне (40 дней от Рождества Христова)

Основные православные праздники

Годичный круг в Православии начинается не 1 января, как в «светском» мире, а 1 сентября.

Сретение Господне

Празднуется: 15 февраля

Этот Праздник установлен в память о дне, когда Богородица и Иосиф принесли в первый раз в храм младенца Иисуса — на 40-й день после Его рождения. (Это было исполнение закона Моисеева, согласно которому родители приносили в храм своих первых сыновей — для посвящения Богу).

Слово «Сретение» значит «встреча». Это был день не только принесения Иисуса во храм, но и встречи — там, в храме, — старца Симеона с Господом. Благочестивый старец дожил к тому моменту почти до 300 лет. За 200 с лишним лет до этого до этого он работал над переводом Библии и усомнился в правильности текста в книге пророка Исаии — в том месте, где говорилось, что Спаситель будет рожден от Девы. Симеон подумал тогда, что это описка и на самом деле в виду имелось слово «молодая женщина», и в своем переводе хотел учесть это, но ангел Господень остановил старца и уверил, что тот не умрет, пока своими глазами не увидит сбывшееся пророчество пророка Исаии. Так оно и стало.

Историко-литургическая заметка о празднике Сретения

Наиболее древними сведениями о торжестве Сретения Господня можно считать упоминания римской паломницы Этерии (IV в.). Она свидетельствует, что в практике Иерусалиской Церкви было особое выделение 40-го дня после Богоявления, отмечаемого на Востоке 6 января по ст. ст. Этот день не имел ещё привычного для нас сегодня именования и не был вполне самостоятельным, являясь как бы отданием общего праздника Богоявления. На этот день были предусмотрены особые процессии со светильниками, как бы во исполнение Евангельских слов, что Христос пришел как «Свет во откровение языков».

В практике Константинополя праздник с названием «Сретение» прочно обрел свое место и стал активно распространяться в VIв. Он имеет наименование, знаменующее собой встречу младенца Христа с Симеоном и Анной, как представителями ветхозаветного народа Божия, чающего избавления Израиля (на следующий день после Сретения Церковь воспоминает отдельно Симеона и Анну). Но бытовало и другое название праздника — «Очищение Марии», подчеркивающее собой идею ветхозаветного очищения Матери после родов. Согласно типикону, Сретение закрепилось как праздник Богородичный, но с элементами Господского.

Во времена имп. Юстиниана в Византии произошли не менее двух сильных землетрясений, к тому же на Константинополь обрушилась сильнейшая моровая язва. Прекращение всех этих бедствий связали с молебствиями на праздник Сретения, как Очищения в 542г. Результатом этого стало предписание о совершении молебных шествий в день праздника, наподобие процессий со светильниками в практике Иерусалимской Церкви, в воспоминание «избавления Антиохийской и Константинопольской Церкви от бедствий, коих зло простиралось и на прочия Церкви страны». К концу VI в., папа Григорий Двоеслов (+604) подхватил традицию процессий в день Сретения и учредил её в Риме. В уставах русских монастырей также сохранялись ремарки о совершении молебствий (литаний) вне монастыря в день праздника Сретения между богослужениями Утрени и Литургии.

Особенности богослужения в праздник Сретения Господня

Праздник Сретения по своим особенностям богослужения причислен к двунадесятым, но не Господским, а Богородичным праздникам. Поэтому, если он случится в Неделю (воскресенье), то служба воскресная не отменяется, а поется вместе со службой праздника, как в Богородичные праздники (см. Типикон, 2 февраля). Праздник Сретения и называется иногда праздником Сретения Пресвятой Богородицы, а в Западной Церкви называет¬ся «Очищение Марии», Пресвятой Девы.

По своему построению служба праздника такая же, как во все Богородичные праздники, но с тем отличием, что, подобно службе Господского праздника, во время литургии на малом вхо¬де произносится входной стих и после него поются тропарь и кондак праздника. В конце же всенощного бдения и литургии бывает особый отпуст праздника (см. Служебник). Этот отпуст отменяется и заменяется воскресным, если праздник случится в воскресенье.

На всенощном бдении читаются три паремии: первая (Исх. 12,51; 13,1-3; 10-16; Лев. 12 гл.) — об избрании еврейских первенцев на служение Богу и о древнем законе очищения; вто¬рая (ис., 6 гл.) — о духовном очищении от грехов посредством прикосновения горящего угля к устам пророка; третья (Ис. 10, 1-21) — о видении пророком Исаией Египта, куда «придет Гос¬подь, и сотрясутся рукотворенная Египетская от лица Его, и ведом будет Господь египтяном», что вскоре после Сретения Господне действительно и исполнилось, когда Он с Марией, Ма¬терью Своей, и Иосифом удалился от Ирода в Египет.

На благословении хлебов, на «Бог Господь» и в конце ут¬рени, тропарь праздника (гл. 1-й): «Радуйся, Благодатная Богородице Дево…». На полиелее величание праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Госпо¬день».

Прокимен: «Помяну имя Твое…», Евангелие от Луки, зач. 8. На «Слава»: «Молитвами Богородицы…», «И ныне»: то же, «По¬милуй мя, Боже»…

Канон праздника «Сушу глубородительную землю», творение св. Космы Маиумского. Ирмосы по дважды, тропари — на 12. Катавасия — праздника. Припев к праздничному канону поется: «Пресвятая Богородице, спаси нас». По 3-й песни — седален, по 6-й песни — кондаки икос.

Кондак: «Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим…». На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы праздни¬ка (их всего 14). После первых двух припевов поется ирмос: «В законе сени и писаний…»; после каждых следующих четы¬рех — читается тропарь песни. В заключение на катавасию поются первый припев и ирмос, которые являются Задостойником на литургии (до отдания). Припев: «Богородице Дево, упование Христианом, покрый, соблюби и спаси на Тя уповающих». Ирмос: «В законе сени и писаний…».

На литургии — входный стих: «Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою». Прокимен: «Величит душа Моя…». Апостол о Евр., зач. 316. Евангелие от Луки, зач. 7. Причастен: «Чашу спасения прииму…».

Богослужение Сретения, кроме совпадения с воскрес¬ным днем, может иметь еще свои особенности, в зависимости от совпадения с днями подготовительных недель Великого поста. Это происходит по той причине, что начало Постной Триоди (Не¬деля мытаря и фарисея), в зависимости от дня празднования Пасхи, бывает между II января и 15 февраля и праздник Сретения (2 февраля) иногда празднуется уже во время пения Пост¬ной Триоди. В таком случае праздничная служба соединяется в эти воскресные дни с Постной Триодью. «Покаяния отверзи…» во все воскресные дни в таком случае не поется, но вместо «Покаяния…» следует петь: «Молитвами Богородицы…», «И ныне» — то же и «Помилуй мя. Боже…». А псалом 136, «На ре¬ках Вавилонских…», следует петь в Недели — блудного, мясо¬пустную и сыропустную .

Зри: Во все седмичные дни служба праздника поется по Минее и только в субботу сыропустную соединяется с песнопениями Триоди; в среду же и пяток сыропустные в конце вечерни, ут¬рени и на часах бывает по 3 великих поклона с молитвой св. Ефрема Сирина, на 6-м часе и на вечерни — паремия. Примечание: Если случится праздник Сретения в сыропустную седмицу, то стихиры Триоди поются на малой ве¬черни; а если малая вечерня не совершается, то на великой вечерни праздника поется стихира са-могласная Триоди из стиховных стихир на «Слава» и на утрени на хвалитех — тоже на «Слава».

Зри: Если праздник Сретения случится в мясопустную субботу, то служба умерших переносится на предыдущую субботу или на четверг мясопустной седмицы.

Зри: Если Сретение приходится на Сырную неделю (воскре¬сенье), т.е. в канун Великого поста, то не имеет попразднства и отдания.

Зри: Если праздник случится в понедельник первой седмицы Великого поста (позже не бывает), то служба праздника пере¬носится на Неделю (воскресенье) сыропустную (см. Марковы главы в Типиконе), т.е. служится 1 февраля по старому стилю

Зри: Праздник Сретения, как правило, имеет один день предпразднства и семь дней попразднства, а всего праздно¬вания 9 дней, если число дней не сократится из-за Великого поста, близко к которому он может случится. Тогда Сретение празднуется столько дней, сколько остается до начала поста.

Зри: Предпразднство обычно бывает 1 февраля, но если оно случится в мясопустную субботу, то служба его переносится на мясопустную пятницу.

Зри: Попразднство имеет обычно 7 дней, отдание 9 февра¬ля, но иногда день отдания смещается ближе к празднику. Как правило, отдание не бывает в субботу и Неделю (воскре¬сенье) мясопустные, в среду и пятницу сыропустные, в этом случае оно переносится на другой день; поэтому, если празд¬ник случится на седмице Недель блудного сына, мясопустной и сыропустной — попразднство (с днем отдания) бывает менее 7 дней.

Зри: В воскресенье же сыропустное полагается праздновать отдание только в том случае, когда праздник Сретения случит¬ся на Сыропустной седмице близко к Сыропустному воскресенью, а именно — в четверг, пятницу или субботу.

Зри: Если праздник Сретения случится:

1) в Неделю блудного сына, понедельник или вторник мясопустной седмицы, то отдание бывает в пятницу той же мясопустной седмицы;

2) в Неделю мясопустную или в понедельник сырной сед¬мицы, то отдание празднуется в сырный четверг;

3) во вторник или среду сырной седмицы — отдание в сырную субботу;

4) в четверг, пятницу или субботу сырной седмицы, то отдание празднуется в Сыропустную неделю;

5) в Сыропустную неделю, то празднуется один день и попразднства но имеет.

Второй день праздника — 3 февраля — Церковь посвящает памяти участников события — святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (служба шестеричная).

Похожие записи

Содержание статьи

- Сретение Господне в 2023 году — 15 февраля

- Как произошло Сретение Господне?

- Что означает слово Сретение?

- Песнопения Сретения Господня

- Тропарь Сретения Господня

- Кондак Сретения Господня

- Величание Сретения

- Иконы Сретения Господня

- Архимандрит Кирилл (Павлов) о Сретении Господнем

- Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

- Прочтите материалы о других больших праздниках православия:

- Сретение Господне. Видео о смысле праздника:

Сретение Господне – это встреча с Господом. В этот день Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм.

Сретение Господне в 2023 году — 15 февраля

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Как произошло Сретение Господне?

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Читайте также — Вознесение

Что означает слово Сретение?

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом.

Но почему Сретение, а не Встреча? – размышляет митрополит Вениамин (Федченков).

Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на Западе – с V века.

Песнопения Сретения Господня

Тропарь Сретения Господня

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благословивый, / якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси нас, Христе Боже, / но умири во бранех жительство / и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

Величание Сретения

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

Иконы Сретения Господня

- Сретение Господне: в картинах и иконах

- Иконография Сретения Господня (+иконы)

Первая икона Сретения

Сретение. Иосиф Бродский

Сретение. Читает Иосиф Бродский

Анне Ахматовой

Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.

От взглядов людей и от взоров небес

вершины скрывали, сумев распластаться,

в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом

свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,

покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему

о том, что увидит он смертную тьму

не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это

Дитя: Он – Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в Нем». – Симеон

умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя

над их головами, слегка шелестя

под сводами храма, как некая птица,

что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина

не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. «Слова-то какие…»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед

Мария, сутулясь, и тяжестью лет

согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.

Почти подгоняем их взглядами, он

шел молча по этому храму пустому

к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.

Лишь голос пророчицы сзади когда

раздался, он шаг придержал свой немного:

но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.

И дверь приближалась. Одежд и чела

уж ветер коснулся, и в уши упрямо

врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972

Архимандрит Кирилл (Павлов) о Сретении Господнем

Господь наш Иисус Христос, к Которому относятся эти пророческие слова праведного Симеона, явился на землю не для того, чтобы лежать кому-либо на падение или быть причиной чьей-либо погибели. Нет, Он пришел на землю на восстание всем людям, всем народам. Он пришел для того, чтобы спасти всё человечество, всех людей возвести на подобающую им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, привести к Отцу Небесному. Равным образом Он пришел на землю не для того, чтобы служить предметом пререканий, не для того, чтобы произвести разделение между людьми и народами. Напротив, Он пришел для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать Единым Пастырем всего человеческого рода. Желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он для этого именно и пришел.

Читайте также — Радость встречи. Пасха

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). Так звал к Себе во время Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и обремененных, Он звал к Себе несчастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей.

Так зовет и нас с вами, дорогие братие и сестры, Христос, обещая дать покой душам нашим. Покой души – какое это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не совершенным.

Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим «осанна», а завтра – «распни», сегодня мы в силе и здравии, завтра – в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле.

Он согреет нас Своей любовью. Он утешит нас. Он простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам Свое благоволение, и в лоне бесконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.

Вы прочитали статью Сретение Господне в 2023 году.

Сретение Господне в 2024 году — 15 февраля

Сретение Господне в 2025 году — 15 февраля

Сретение Господне в 2026 — 15 февраля

Прочтите материалы о других больших праздниках православия:

- В слове “успение” — чувство покоя (+аудио)

- Покров Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово: даты, история, традиции

Сретение Господне. Видео о смысле праздника:

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Сретение Господне православные христиане и греко-католики отмечают в середине февраля – пятнадцатого числа. Праздник посвящен принесению в Иерусалимский Храм 40-дневного Иисуса Христа.

Иконография Сретения. Роспись конца VII века, церковь Санта Мария Кастельсеприо, Италия

Причина празднования

Церковь и простые миряне 15 февраля будут в очередной раз вспоминать о важной духовной встрече Спасителя в младенческом возрасте с Симеоном (старцем) в Иерусалимском Храме Господнем. Это событие, состоявшееся после рождения Иисуса на сороковой день, описано в Новом завете, в Евангелии от Луки.

Особенности праздника Сретения Господня

Праздник входит в так называемые двунадесятые торжества. Речь идет о самых главных православных праздниках на протяжении одного года. Еще одна важная деталь – Сретение всегда приходится на пятнадцатое февраля, то есть оно не является так называемым переходящим праздником.

1408 г. Мастерская Андрея Рублева. Из иконостаса Успенского собора Владимира

Что следует понимать под «сретением»?

Как известно, в русской православной традиции используется церковно-славянский язык. В нем слово «сретение» употребляется вместо современного русского – «встреча».

Празднование духовного смысла сретения Иисуса младенца с Симеоном установлено православной церковной властью на основании текста в Евангелии от Луки.

Что случилось в тот день?

Дева Мария и Иосиф Обручник по установленной законом традиции явились вместе с младенцем Иисусом в Иерусалим. Им предстояло в Храме принести Всевышнему Богу в знак благодарности за своего первенца небольшую жертву.

О какой благодарственной жертве идет речь?

Чтобы уяснить этот вопрос, нам придется окунуться в мир ветхозаветных законов. Для еврейских женщин в то время существовал запрет посещать Храм после рождения мальчика целых сорок дней, а после рождения девочки – восемьдесят дней.

По завершению такого срока мать с ребенком должны были явиться к священникам для приношения Господу благодарственной и очистительной жертвы. Фактически это были два различных жертвоприношения – годовалый ягненок без физических недостатков и голубка. Но для бедных слоев населения позволялось послабление – замена ягненка голубкой. Отсюда и пошло церковное выражение «две горлицы или два птенца голубиных».

Для мальчика, который появлялся в семье первым, на сороковом дне после рождения был предусмотрен еще и специальный обряд посвящения Богу. Подчеркнем особо, что предусматривалась не просто дань некой привившейся традиции, а строгое следование Моисееву закону. Основание – радость освобождения от египетского рабства на протяжении четырех сотен лет и великий исход в Землю Обетованную.

Сретение. Эмаль. Конец XII -начало XIII вв. Грузия. Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси

Почему пресвятая Дева Мария нуждалась в очищении?

Христианство считает, что зачатие Иисуса Господа было непорочным. Разве это не говорит о том, что обряд очищения для Марии не был необходимостью?

Да, это, несомненно, так. Тем не менее, святая женщина пришла в Иерусалимский Храм для точного исполнения Закона, с благородной целью проявить нам свою исключительную кротость.

Для очистительной жертвы Богородица избрала, как символ бедности, скромности и целомудрия, двух голубиных птенцов.

Симеон Богоприимец. Что мы должны знать о нем?

Святое предание говорит о том, что Дева Мария, неся младенца на руках, встретила в момент переступания порога Храма древнего старца по имени Симеон. С древнего иврита это слово переводится как «слышание».

То же предание утверждает, что старец прожил около 360-ти лет. Симеон в свое время входил в партию семидесяти двух книжников, переводивших по приказу Птолемея в третьем веке до нашей эры на греческий язык Библию.