Рождество Христово — что это за праздник? Каковы его традиции? Обо всём, что связано с Рождеством, вы сможете узнать, прочитав нашу статью.

Содержание статьи

- Рождество Христово: история праздника

- Символы Рождества Христова

- Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях

- Праздничное богослужение

- Тропарь и кондак на Рождество

- Тропарь на Рождество

- Кондак на Рождество

- Рождественская ель: православное значение

- Поздравления с Рождеством

- Даты Рождества Христова:

- О Рождестве Христовом на Правмире:

- Фильмы о Рождестве:

Рождество Христово — великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. Удивительно, что в Священном Писании нет ни одного указания на то, что день появления Мессии на свет — это церковный праздник или какой-то особенный день. В те времена дни рождения не праздновались в принципе. Да и древняя Церковь не отмечала Рождество. Рождение Христа праздновалось в день Богоявления.

Наверняка, все знают историю о волхвах, которые пришли поклониться Иудейскому Царю, увидев звезду на Востоке. Но сами волхвы не были иудеями. Во что они верили? Почему и для них Рождение Спасителя стало великим праздником? Почему они приготовили особые дары, куда входило масло для бальзамирования усопших — смирна?

Как пост связан с изгнанием бесов в Библии? Постился ли сам Христос?

Когда отмечают Рождество православные — 25 декабря или 7 января? Знали ли вы, что первый Григорианский календарь «упустил» 10 дней намеренно?

Как понять, что происходит на праздничном богослужении в Рождество? Что такое тропарь и кондак? Мы подробно разобрали состав богослужения на Рождество.

Почему на Рождество принято наряжать ель, разве это не светская новогодняя традиция, имеющая корни в язычестве? Стояла ли ель рядом с рождественскими яслями? Кто из христиан первым придумал наряжать ель?

В этой статье мы постарались собрать для вас ответы на самые важные для христианина вопросы о празднично дне Рождества, интересные факты и открытки, с помощью которых вы можете поздравить своих близких.

Рождество Христово: история праздника

Итак, обратимся к истории празднования Рождества Христова. Казалось бы, тут все просто. Этот день описан евангелистами, несомненно, для христианина рождение Царя Небесного, воплощение в человека, возможность просить отпущение грехов и жизнь вечную — великий праздник. Не все так просто. Как мы уже и говорили, о праздновании Рождества в Писании не говорится. И уж тем более нет особо обетования наряжать ель, дарить друг другу подарки.

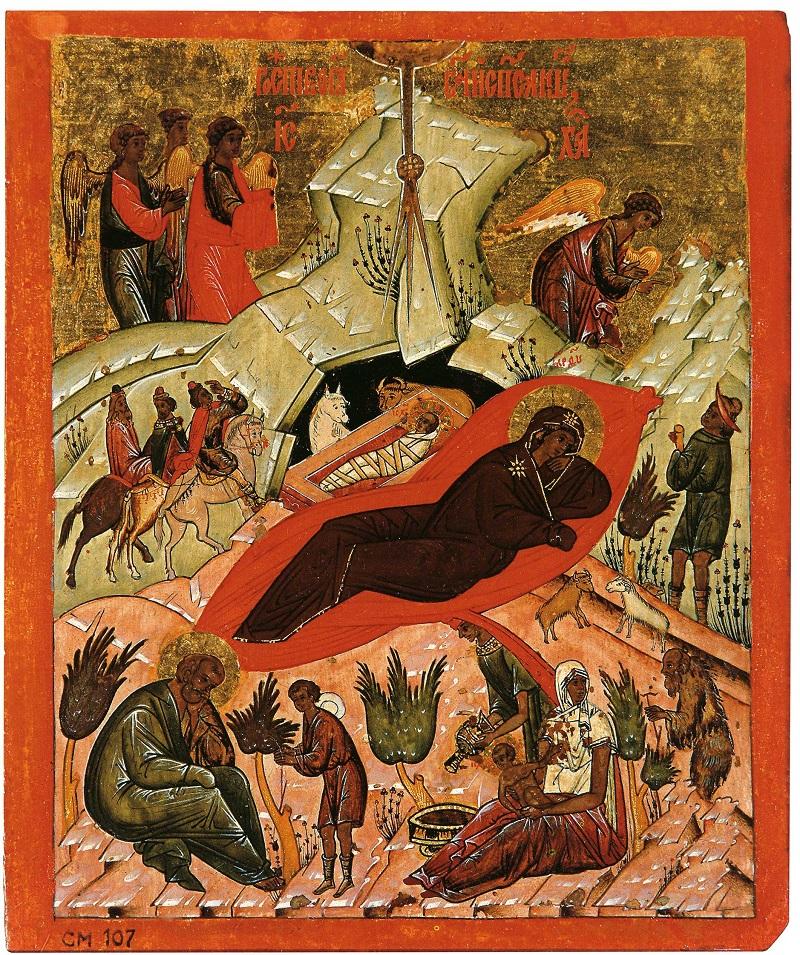

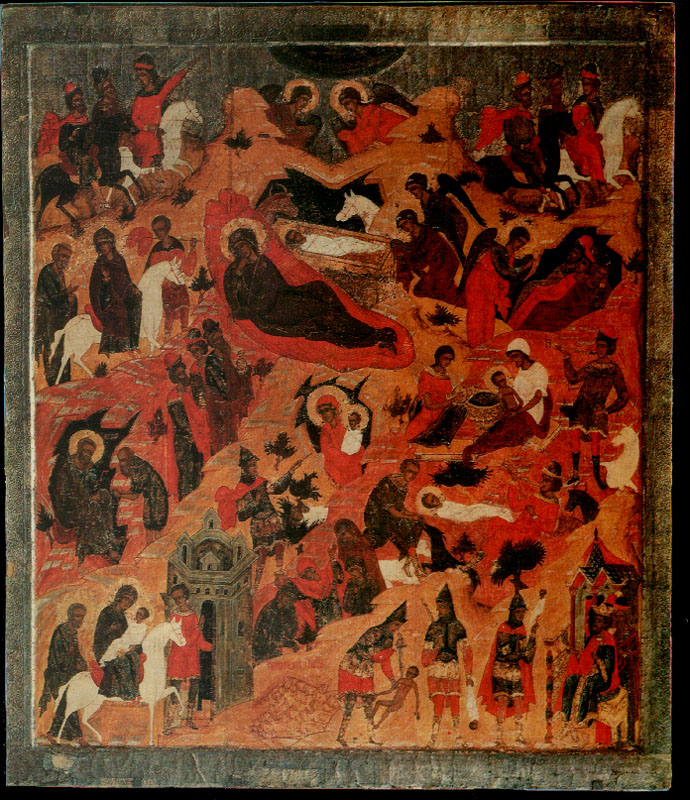

История Рождества Христова описана в Священном Писании, но празднование этого события появилось позже. Рождество — один из двенадцати великих праздников православной Церкви. В нашей традиции их принято называть двунадесятыми праздниками, это великие торжества Церкви, которые следуют после Пасхи. В иудейской традиции не праздновали дни рождения, во что сложно поверить современным людям, и в Писании нет обетования о специальном праздновании. Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества. Во II веке о Рождении Христа говорили в день Богоявления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих события — Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», Воскресение Христово было следствием Рождества. Вокруг них формировалась вся церковная практика. Этот праздник посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды. В римском храме Санта-Мария Маджоре хранится, предположительно, частица яслей Иисуса.

Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год император велел провести перепись новорожденных. Богородица и Иосиф были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Спаситель Мира появился на свет рядом со стойлом, а Богомладенца положили в кормушку для скота — Его первые ясли. О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить Великую Радость «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Вместе с Ангелом явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее «Слава в вышних Богу!». Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и простые люди стали первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». Что же означали эти слова? До Рождения Христа Бог еще никогда прежде не воплощался. Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, заповедовав своим ученикам прежде всего — любовь. Апостол Павел говорил, что смерть для него стала бы приобретением, потому что в теле он был отлучен от истинного источника жизни — Христа.

***

Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар (в латинской традиции) увидели Вифлеемскую звезду на Востоке и также поняли, что это означает рождение Спасителя мира. Пришли они, скорее всего, из Персии. Несмотря на то, что волхвы были язычниками, ищущими правду, им открылось солнце истины. В те времена астрономия часто сочеталась с астрологией и языческими практиками, поэтому в современном понимании волхвы были кем-то вроде магов. Хотя персы и иудеи считали, что верят Единому Богу и воспринимали друг друга благосклонно, волхвы, конечно, не могли считаться богоизбранным народом. Они принесли Богомладенцу свои дары (золото — знак царской власти, ладан — знак священства и смирну (пряное благовоние) — им умащивали тела усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умереть и воскреснуть. Зороастрийское учение о о Саошьянтах (трех спасителях, которые научат людей Благой вере) перекликалось с учением о Мессии. Появление волхвов в день праздника означало, что Спаситель пришел не к одному народу, а ко всем людям.

Зачем же вочеловечился Сын Божий? Бог открыл нам пути спасения. Суть человека соединилась с Божественной сутью. Иисус облекся в человека, чтобы исцелить человечество. Он принес нам удивительный дар благодати и от нас требуется только достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во плоти — это жертва, который и искупились все грехи человечества. Причем не только прошлые, но и будущие грехи. Об «усыновлении» Богом Отцом через Бога Сына пишет Феофан Затворник: «Дух Божий делает сынами – возрождая, всех ли? Не всех, а только тех, кои уверовали в Господа, положили следовать Ему во всем, и ради сих расположений приняты в благоволение Божие, как бы преднаречены быть сынами».

На месте, где Бог пришел в мир, сейчас находится базилика Рождества Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. Базилика действует непрерывно, здание базилики страдало от воин и пожаров. Под базиликой находится пещера, ее место отмечено серебряной звездой с четырнадцатью лучами. Это — место Рождения Господа нашего Иисуса Христа.

Игумен Даниил Паломник — первый, кто описал пещеру Рождества на русском языке. Это произошло в начале XII века.

Накануне Рождества Христова предпраздничный день — Сочельник. Сочельник — это «дверь», открывающая врата в Рождество.

До дня Рождества, великого праздника, люди соблюдают Рождественский пост. Посты в жизни христианина занимают одну третью часть года. В эти особые дни христиане пытаются соприкоснуться с безвременьем, Вечностью. Верующие подражают Христу, ведь Христос постился. Пытаться уподобиться Христу надо не только в пище, но и в духовной жизни. Мы сопереживаем даже не самому празднику Рождества, а явлению в мир Христа, тому, что Бог стал человеком. Пост — это время очищения в духовной жизни и одно из основных духовных делании человека. Святые угодники Божии постились, о чем есть многочисленные упоминания в Писании. Многие Святые Подвижники проводили в сугубом посте всю свою жизнь. Иисус говорил о необходимости поста Апостолам. На вопрос Апостолов — почему им удалось изгнать бесов из бесноватого, Иисус ответил, что сей род изгоняется только постом и молитвой. Молитва — для души, а пост для тела — важные дела христианина. Рождественский пост подготовительный. Мы готовимся к Рождеству Господа, дню великого праздника, такой праздник следует встречать с духовной чистотой. Чтобы день Рождества не стал обыденным днем, соблюдается пост, человек кается в грехах, чтобы душа восприняла этот праздник.

Символы Рождества Христова

Накануне рождества, в Сочельник, готовятся праздничные блюда — сочиво и кутья. Слово «сочельник» как раз связано с приготовлением сочива. Это блюда из пропаренных злаков с медом. Едят в Сочельник только один раз, после праздничного богослужения.

Основным символом самого

Символами Рождества и сейчас остаются Священные дары — золото, ладан и смирна.

Еще один важный символ Рождества — Вифлеемская звезда. Люди всегда всматривались в звезды и восхищались видом ночного неба. Но Вифлеемская звезда занимает особое место. Это — та звезда, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами. Ее лучи указали путь до места рождения Спасителя. Считается, что после этого волхвы сами приняли христианство и проповедовали Христа. Эту звезду в домах крепят на верхушку Рождественской ели. Восьмиконечная звезда присутствует также на иконе Божией Матери «Неопалимая купина». Раньше ее устанавливали и на купола первых церквей. Историю звезды с Востока описал евангелист Матфей. Волхвы хорошо знали карту звездного неба и считали, чтоб звезды — это не просто космические объекты, но и знамения, которые рассказывают о судьбах людей. В Пятикнижии Моисея содержится предсказание пророка Валаама. Этот человек не относился к израильскому народу, он имел языческое происхождение. Он провозгласил «новую звезду от Иакова», поэтому волхвы ждали появления особой звезды на Востоке. Поклонение Иисус от язычников, волхвов, говорит о том, что все времена и народы, все земные цари рано или поздно преклонятся перед Христом.

Ангел и колокольчики напоминают нам о возвещении Рождения Господа пастухам. Звон колокольчиков прославляет Господа.

Во многих странах на Рождество принято зажигать свечи. Их свет символизирует Божественное сияние радости Рождества Христова.

Традиции празднования Рождества отличаются в разных странах. Соответственно и символы Рождества могут быть разными. В России укоренилась традиция Рождественского вертепа. Вертеп — это пещера Рождества, ее делают своими руками и устанавливают в храмах, на площадях города и в домах верующие. Вертеп «приехал» в Россию из средневековой Западной Европы. В те времена активно боролись с языческими традициями и обрядами. Многие христиане по немощи своей участвовали в празднике бога Митры, языческого бога Солнца. Это отсылает нас к истории установления самого праздника Рождества. День Рождества совпадал с днем Солнцестояния, что имело и некий символический подтекст. Церковь начала праздновать Рождество отдельно от дня Богоявления, чтобы заменить христианскими праздниками языческие.

Пусть многие христиане и не организовывали языческие праздники, даже становясь невольными участниками застолья, они наносили вред своей душе. Так можно было подумать, что между почитанием Христа и почитанием других несуществующих богов нет существенной разницы. Церковь должна была или отлучить «наполовину язычников» или придумать способ установить настоящий христианский праздник, напоминающий о том, что к нам пришел Христос Спаситель. Несмотря на то, что в выделении Рождества из праздника Богоявления была и несомненная польза, ряд богословов считает, что в этом нашлись определенные минусы для христиан. Рождество стало не так тесно ассоциироваться с явлением в мир Бога. Блаженный Феодорит Кирский говорил: «…Сущий Бог и Божий Сын, имея невидимое естество, когда вочеловечился, соделался для всех явным».

***

В те времена в праздниках Рождества принимали участие не только певчие церковного хора, но и прихожане. На специальном столике над престолом устанавливали статую Девы Марии. Мальчик из церковного хора, изображавший Ангела, возвещал рождение Мессии. А священники изображали Вифлеемских пастухов. После возвещения они входили в алтарь. Далее следовало небольшое представление на Библейскую тему, которое называлось «Вертепным действом», а в Западной Украине просто «Вертеп».

В Европе XVI века такие мистерии проводили кукольные театры. У таких театров были декорации, напоминающие декорации сегодняшних рождественских вертепов. Их вырезали из бумаги, дерева, лепили из глины. Сейчас вертепы зачастую просто устанавливают у входа в храм или дома.

Католики и протестанты также делают адвент-календари. Адвент — это четыре недели до рождества. Для детей в таких календарях оставляют небольшие подарки.

Почему различаются даты празднования Рождества в различных церквях

Многие задаются вопросом, когда отмечать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января? В некоторых странах, например, в Молдове, широко отмечаются оба дня Рождества — по старому и по новому стилю. Это связано с конфессиональным разнообразием на территории страны. В России празднование Рождества по Юлианскому и по Григорианскому календарю тоже становится традицией.

В древнем мире единого календаря не существовало. Юлий Цезарь был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он понял, что существует необходимость создания календаря. Юлианский календарь установил Юлий Цезарь, что следует из самого его названия. Греческая наука того времени уже знала, что Земля делает полный оборот вокруг солнца за 365 дней и 6 часов. На самом деле, это не совсем точные цифры — за 365 дней, 5 часов, 49 минут. Юлий Цезарь потребовал, чтобы в календаре сочетались римские названия и греческие научные открытия. В этом календаре также, как и Григорианском, 12 месяцев, високосные года, 365 дней в году. Дополнительный день появляется каждые четыре года. К сожалению, неточность в 11 минут стала критичной. Так за 128 лет в календаря появился бы целый лишний день. В 1582 стало очевидно, что надо разрабатывать новый календарь. Папа Римский Григорий XIII ввел календарь, который называется соответственно Григорианским, в нем меньше високосных годов. Года, которые делятся на 100, но не делятся на 400 стали содержать в себе 365 дней. Почему же возникли споры, если новый календарь был совершенен? В нем намеренно пропустили десять дней. Страны принимали новый календарь в разные периоды, что родило несколько путаниц в важных исторических датах.

Вопрос этот не так однозначен, как кажется, и дело не только в календарях. Сегодня наша Церковь живет по Юлианскому календарю, хотя в некоторых странах Григорианский календарь считается наиболее точным. Разница между этими двумя календарями в исчислении. Юлианский и Григорианский календарь — это вопрос богословия. После Октябрьского переворота Юлианский календарь сочли «мракобесным», все светские праздники отмечаются по Григорианскому календарю, в 1923 году Церковь пытались под давлением перейти на новый стиль, но Русская Православная Церковь осталась верна Юлианскому. Католики и протестанты отмечают Рождество по Григорианскому календарю, как и ряд православных Церквей за рубежом.

Нам достаточно точно известна дата зачатия матери Иоанна Крестителя, Елизаветы (23 сентября по старому стилю). Мы знаем, когда Захарий ушел из Иерусалима, известно, что в шестой месяц после зачатия Иоанна Крестителя ангел явился Пресвятой Богородице. Этот день стал днем Божественного зачатия Иисуса Христа. Мы не можем знать точной даты, но можем рассчитать, что Рождения Христа приходилось на середину зимы.

Праздничное богослужение

Величие праздника отражается в праздничном богослужении на Рождество. В этот день читается молитва «Царю Небесный». Именно так мы называем Христа, почитая Его Господом Богом. Эта молитва не читается только в период от Пасхи до Пятидесятницы и ей открываются многие богослужения, а не только праздничные. Далее идет ектенья и гимн «С нами Бог». Этот гимн напоминает нам о пророке Исайе, который за 700 лет до Рождества Христова возвестил о пришествии Спасителя мира, рожденного от Девы. Он описал события Его земной жизни, смерть и воскрешение. Далее следует песнь Симеона Богоприимца, которая говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм, которое традиционно совершалось на сороковой день жизни. На праздничном богослужении в Рождество поется ирмос — заголовок Рождественского канона. В каноне девять песен, начало девятой песни (ирмос) — это нить, связывающая Ветхий Зовет с Новым Заветом. Он говорит о том, что нам, христианам, лучше любить молчание. Многие проповедники не могут подобрать слов, чтобы передать суть тайны Рождения Христа. Богослужение проходит на церковно славянском-языке. Гимнография Древней Руси и Византии огромна. Как мы знаем, все богослужения идут по суточному кругу. Накануне праздников утреннее и вечернее богослужение сливается в одно «всенощное бдение». Такие богослужения бывают всего лишь дважды в году — на Рождество и на Пасху. В Русской Православной Церкви проходит Патриаршее рождественское богослужение, когда Предстоятель Русской Православной Церкви обращается к пастве.

Утреня Рождества поется ночью. В эту ночь мы слышим Ангельскую песнь: Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Это — благодарность Богу за то, что он воплотился и спас нас. Мы слышим также полиелей, стихи из этих псалмов прославляют милость Господа. Далее идет величие — краткое песнопение, славящее Бога. В состав праздничной утрени входят степенна и степенный антифон. Антифоны подражают хору Ангелов, славящему Господа. Названия обращаются к способу исполнения этих песнопений. Так Антифоны поются попеременно. Далее идет прокимен, предшествующий чтению отрывка из Писания, посвященного Рождеству Христову. После чего следует стихира евангельская, объясняющая слова Писания.

Тропарь и кондак на Рождество

Тропарь и кондак на Рождество — это важнейшие составляющие богослужения. Их создают христианские поэта — гимнографы. Тропарь и кондак — не просто молитвы, но и объяснения сути праздника Рождества.

Тропарь на Рождество

Кондак на Рождество

Рождественская ель: православное значение

Почему же Ирод так испугался? Во времена Иисуса все ждали прихода Мессии. Его ждали как могущественного Царя, враги которого будут повержены. Иисус же, как мы помним, появился на свет не во дворцах, а в хлеву и, Его первыми яслями стала миска для корма скота. Ирод не был глубоко верующим иудеем, поэтому приход Мессии интересовал его только с точки зрения политических амбиций. Мало того, что Ирод не был потомком Давида, а, значит, положение его в качестве официального правителя было и без того шатким, так еще и иудаизм принял не он, а его дед Антипа, потому что Хасмонейское Иудейское царство этого потребовало. Антипар, отец Ирода, захватил царский престол хитростью и силой. Он сам стал жертвой предательства и обмана. Ирод наказал предателей и взошел на царство. Власть переходила из рук в руки. Взяв в жены внучку Гиркана II и реконструировав храм, Ирод пытался укрепить свои позиции. Но, будучи жестоким и подозрительным человеком, он позднее убил свою жену и трех сыновей, заподозрив их в сговоре. На фоне этих событий в Иерусалиме появились волхвы, требующие показать им Иудейского царя, и они явно имели в виду не Ирода. После этого он приказал убить всех младенцев. Это ужасное событие было одним из худших злодеяний Ирода.

***

В Европе долгое время существовала легенда о том, что, когда деревья приносили Богомладенцу свои дары — плоды, ели было нечего предложить ему, и она скромно стояла на пороге хлева, не решаясь приблизиться. Тогда Ииус улыбнулся и протянул к ней руку. Но это история относится, скорее, к добрым сказкам.

Существовала и еще одна версия этой сказки: она гласила о том, что два других дерева пальма и маслина не пускали ель ко Христу, насмехаясь над ней. Услышав это, Ангел Господень украсил скромное дерево, и она вошла к яслям Богомладенца во всем своим величии. Иисус обрадовался ели, но она смутилась, а не возгордилась, потому что помнила — ее нарядил Ангел, и ему она обязана своим преображением. За скромность именно ель стала символом дня Рождества.

В России традиция наряжать ель на Рождество пришла лишь в XVIII веке. Кстати, во многих странах, эта традиция тоже стала поздней: в Англии, во Франции и в Америке лишь в середине XIX века ель на Рождество стала повсеместной практикой.

Ель наряжают и на Новый год, но это — светская традиция. Для православных христиан ель — прежде всего, символ Рождества. В Древней Руси ель не жаловали, она была мрачным деревом, растущим на болоте.

Наряженное дерево — отголосок язычества. В те времена люди наделяли природу человеческими, если не божественными свойствами. В хвойных деревьях по легендам жили лесные духи. Чтобы спасти от злых духов свои дома, люди наряжали лесных красавиц, пытаясь задобрить их. Отношения к хвойным деревьям, к слову, постоянно менялось. Они то хранили в себе злых духов, то охраняли жилище. Однако, во все времена ель наделялась мистическими свойствами.

В Европе XV-XVI века впервые встречаются упоминания об украшении ели. Считается, что обычай наряжать ель в христианской традиции открыл Мартин Лютер, основатель протестантизма. Он поставил свечи на ветки ели, чтобы показать детям символ любви и милосердия Господа — красоту небесных звезд в день, когда Господь воплотился и сошел к людям. В Россию украшенную ель «привез» Петр I, но изначально ее ставили только в питейных заведениях, а в домах нарядное дерево появилось уже в XIX веке. В доме императора Николая I в Петербурге стояла украшенная ель на Рождество.

Чуть позже ель появилась в качестве иллюстрации к книге «Щелкун орехов» («Щелкунчик») Гофмана, что говорило о плотно укоренившейся традиции украшать ель на Рождество. Уже в 1916 году Священный Синод усмотрел в традиции влияние немцев и запретил ее, а в 1927 году, после антирелигиозной кампании, Рождественскую ель отнесли к «пережиткам прошлого»…

Сейчас вечно зеленая ель, напоминающая также о жизни вечной, переживает второе рождение. В 1935 году ель вернулась в государственные учреждения, но вернулась, увы, как светский символ Нового года. Ее украшали красной звездой на верхушке. Известно, что в годы богоборчества люди наряжали ель тайно у себя в домах. Люди стали вспоминать, что это, прежде всего — символ Рождества Христова.

Поздравления с Рождеством

Поздравьте своих близких старинными рождественскими открытками.

Даты Рождества Христова:

Рождество Христово в 2020 году — 7 января

Рождество Христово в 2021 году — 7 января

Рождество Христово в 2022 году — 7 января

О Рождестве Христовом на Правмире:

О Рождестве Христовом: история праздника

- Прот. Андрей Ткачев. В приближении Рождества

- Епископ Александр (Милеант) Для чего Христос пришел в мир? Рождество Христово

- Протодиакон Андрей Кураев Дары Рождества

- Рождественский сочельник и Рождество Христово. Ответы на вопросы

- Архимандрит Ианнуарий (Ивлев) Полнота времени

- Пророчества о Рождестве Христовом

- Рождество Христово. Таинство рождественской звезды

- Прот. Александр Шмеман Преодоление язычества

Календарь Рождества

- Все ли равно, когда праздновать Рождество? Реформа календаря и пасхалии: история и современность

- Рождество: почему мы празднуем его не как все люди?

Песнопения и служба Рождества Христова

- Николай Иванович Державин: Традиции Рождества. Богослужение Рождества Христова и Патриаршая Литургия Рождества Христова

- Ирмосы Рождества: история и перевод

- «Предпразднуем, людие, Христово Рождество…»

- Службы Рождества Христова

Рождественские колядки и песни

- Сербские песни к Рождеству Христову

- Коляда и колядки: О чем поют колядки на Рождество

- Рождественские колядки

- Поздравления с Рождеством Христовым

Видео

- Фильм «Рождество» о Рождестве Христовом

Рождество в семье: традиции и обычаи

- Домашняя радость церковного праздника

- Рождественский пост и Рождество в нашей семье. Матушка Светлана Радаева

- Апология рождественской елки

- Подарки на Рождество

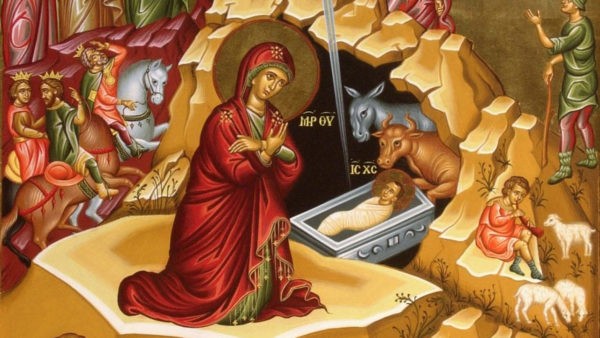

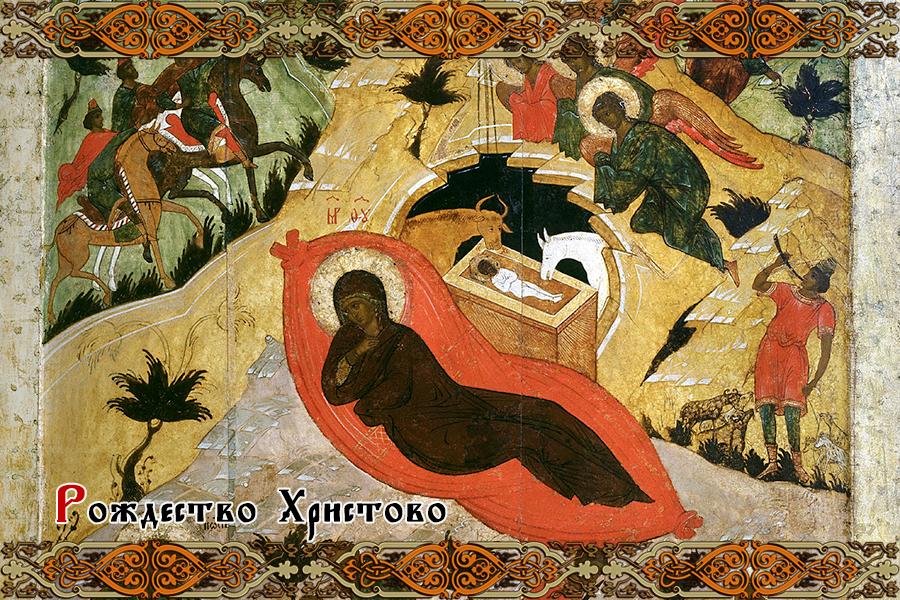

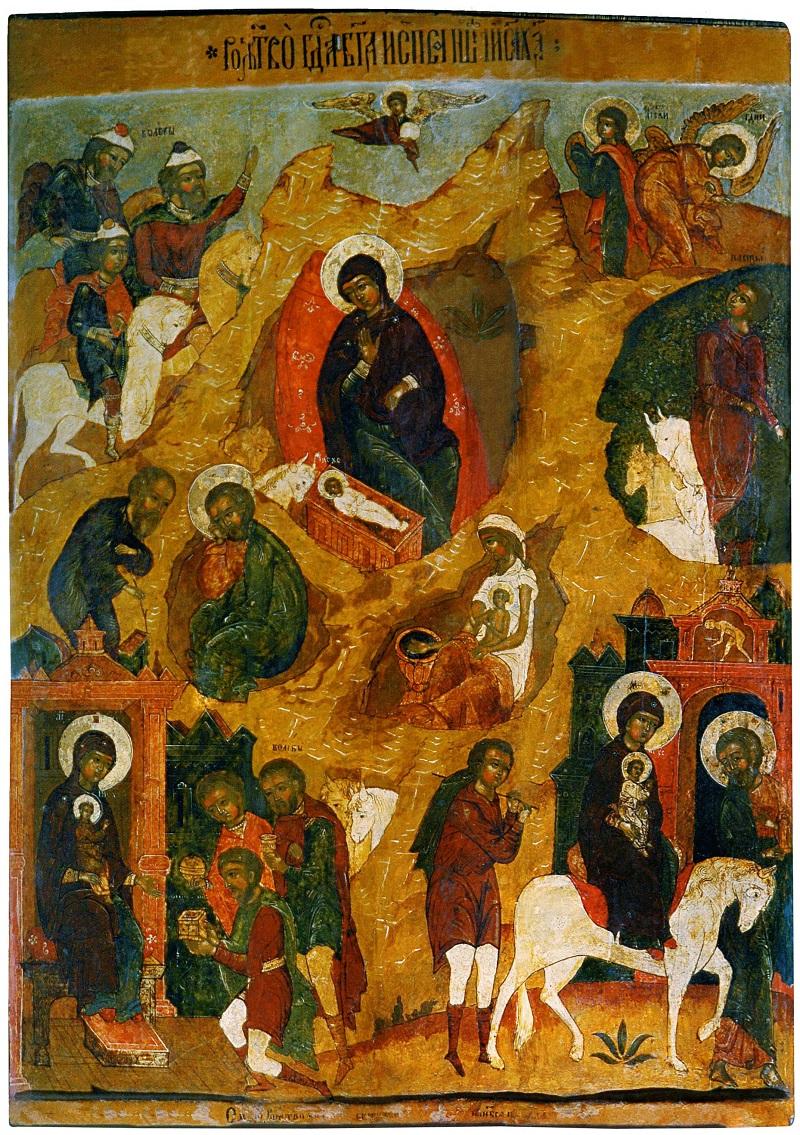

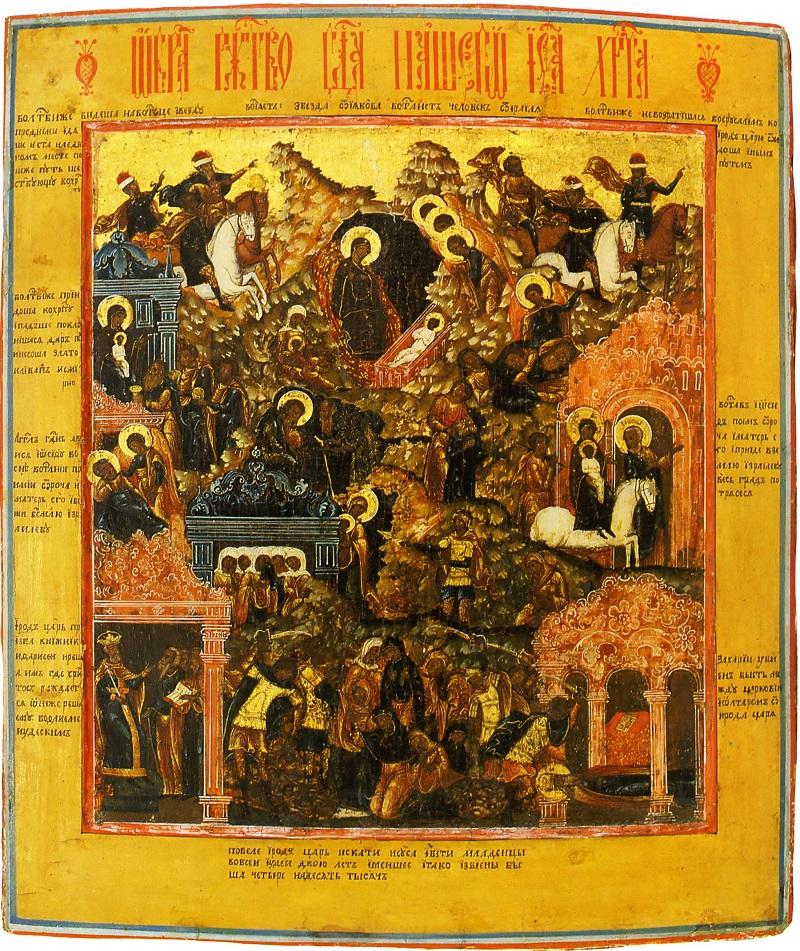

Икона Рождества

- Иеромонах Амвросий (Тимрот) 9 икон Рождества

- Обновился мир. Рождество

Проповеди

- Свт. Василия Великий Гомилия на Святое Рождество Христово

- свт. Иоанн Златоуст Слово на святое Рождество Христово

- Свт. Лев Великий Слово II на Рождество Христово, Слово III на Рождество Христово, Слово IV на Рождество Христово, Слово V на Рождество Христово, Слово седьмое на Рождество Христово, Слово восьмое на Рождество Господне, Слово девятое на Рождество Христово, Слово десятое на Рождество Христово

- Св. Прав. Иоанн Кронштадский: Где же мир на земле, возвещенный Ангелами?

- Митрополит Сурожский Антоний Бога, явившегося в Вифлеемских яслях, человек придумать не мог и Чем мы отзовемся на любовь Божию?

- Свщмч Сергий Мечев Мир или меч?

- Свщмч. Григорий Лебедев. Слово на Рождество Христово

- Протоиерей Алексий Уминский: Господь принес нам богатство любви

- Начаток язычников. Размышления над Рождественским Евангелием

- Протоиерей Сергий Правдолюбов Готовися, Вифлееме! и Рождество Христово: Господи, Ты пришел к нам и все для нас сделал!

Викторины

- Рождество Христово — ВИКТОРИНА

Очерки и рассказы

- Игумен Петр (Мещеринов): И сейчас Христу нет места в мире сем

- Священник Александр Овчаренко: Как мы празднуем Рождество

- Рождество в 20-е годы

- Рождество в Гулаге. «Праздновать величайшее событие человечества в лагере было чрезвычайно опасно»

- Рождество на Соловках

- Протоиерей Александр Авдюгин Гость

- Рождественское чудо. Святочный рассказ

- Рождественская история «Посмотри в окно»

- Зверь. Святочный рассказ

Стихи о Рождестве

- Рождественские стихи

- Под сенью Рождества. Волхвы русской поэзии

- [Видео] Рождественская звезда

- Олеся Николаева. Рождество [ВИДЕО]

Рождество в искусстве

- Рождество в христианском искусстве

- Рождественская история Земекиса: Время, деньги и Рождество

- Открытки к Рождеству Христову

- Старинные рождественские открытки

Рецепты к Рождеству

- Рождественское печенье: пошаговые рецепты, фото, видео

Рождество Христово в мире

- Протоиерей Игорь Пчелинцев: Ёлочка из Хайфы

- Православное Рождество в Японии

- Египет: Антитаранные ворота на Рождество

- Рождество Христово в стране выходных

- Зимняя Пасха

- Кораблик вместо ёлки, свинина вместо гуся… Рождество в Греции (+видео)

О Вифлееме

- Исраэль Шамир Народы Вифлеема

Фильмы о Рождестве:

Больше видео на канале Правмира

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Доброго времени суток, мои любимые читатели! Рождество Господа нашего Иисуса Христа с давних времён выделяется среди всех христианских праздников. Прежде всего, своей исключительностью – нет важнее события для всего христианского мира, нежели рождение Всевышнего.

С ним может сравниться только Пасха, но это уже следственное событие, исток которого кроется в Рождестве. Только родившись и приняв человеческий облик, Господь принёс себя в жертву, пострадал и воскрес.

Содержание

- Рождество Христово — особенности праздника

- Когда празднуют Рождество Христово

- История праздника Рождества Христова

- Традиции православного Рождества

- Рождественские обряды и ритуалы на Руси

- Рождественское гадание и толкование

- Рождественский стол – традиционные блюда

- Видео детям о Рождестве Христовом

Рождество Христово — особенности праздника

Перед радостью отпраздновать этот праздник равны все. Верующие и даже те, кто не верит в достоверность этого события, с трепетом относится к этому к волшебству, которое наполняет Рождественскую ночь.

К сожалению, многие не знают истинного смысла этого светлого праздника. Многие связывают этот день с подарками и поводом для застолья в компании своих друзей. Но главный в этом празднике Христос, а вернее его рождение и появление среди людей.

Именно его мы чтим и прославляем в этот праздник, поэтому очень важно не только отмечать этот день особенно, но и знать традиции, историю и особенности праздника Рождества.

Когда празднуют Рождество Христово

Интересный факт, но Рождество наступает дважды — один раз по григорианскому календарю, а второй раз – по Юлианскому. Католики отмечают праздник Рождества Христова 25 декабря, а православные – 7 января.

В каком – то смысле католикам повезло больше: к ним праздник приходит раньше, ещё до наступления Нового года. Встреча наступающего года заканчивает цикл рождественского веселья, что вполне логично.

А вот православные встречают Новый год в условиях поста, который не предусматривает громких празднеств и пышных мясных застолий.

Только после восхода Рождественской звезды православные христиане могут накрывать столы мясными яствами, предаваться всеобщему веселью и дарить самые дорогие подарки.

История праздника Рождества Христова

Рождество Христово – самый светлый и радостный день, в который и родился Иисус Христос. Историю о том, как это произошло, повествует Евангелие.

Богородица с Иосифом должными были уйти в Вифлеем, который был родиной Иосифа. Остановиться в гостинице для бедных они не смогли (они были переполнены постояльцами), а снять дорогие апартаменты им мешала нехватка денег.

Вот и пришлось им укрываться в пещере вместе с домашними животными. Здесь и появился на свет сын Божий. Сюда поспешили пастухи, которых призвали Ангелы, и волхвы, которые пришли поклониться Иисусу, только что появившемуся на свет.

Они пришли не с пустыми руками, а с дарами. Поэтому на Рождество Христово, все стараются дарить своим самым близким людям и друзьям незабываемые подарки.

Традиции православного Рождества

Чтобы встретить Рождество Христово по всем канонам православной церкви, за сорок дней до праздника необходимо соблюдать пост, который так и называется – Рождественский.

Традиция отмечать Рождество Христово, как особенную дату появилась в начале четвёртого столетия. Ранее самым главным праздником у христиан была Пасха или Воскресение Христа.

Но в конце третьего столетия Римская церковь начинает отмечать Рождество 25 декабря в соответствии с юлианским календарём.

Народные традиции утверждают, что ночью перед Рождеством противоборствуют две силы – зло и добро. И если человек более склонен к добру, с ним произойдут добрые чудеса, а если он попадёт под влияние негативных сил, могут произойти чудеса с таким же негативным оттенком.

Светлая сила привлекала всех к празднованию рождения Иисуса за праздничными столами, а тёмная сила созывала всех своих ближайших родственников и прислужников на шабаш.

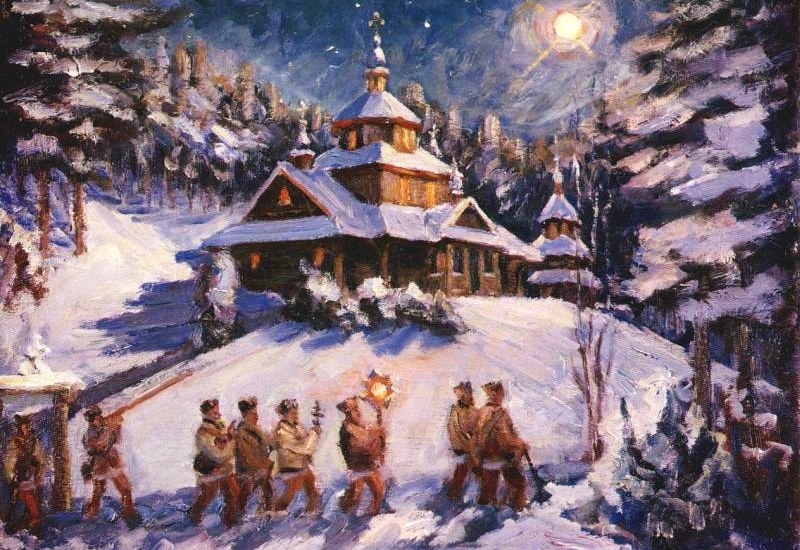

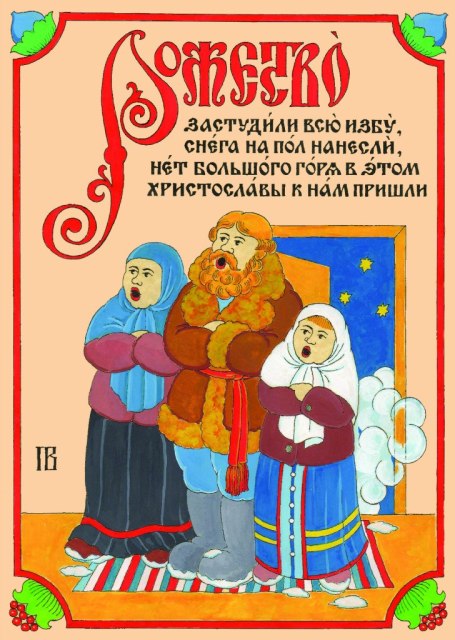

Вечером перед рождеством по домам ходил «коляда» — парни, одетые в вывернутые наизнанку шубы, в масках животных. Они стучались к хозяевам, хвалили их, желали добра и процветания.

Хозяева щедро одаривали молодёжь, которая с песнями и весёлыми прибаутками поздравляла их с наступающим светлым днём – Рождеством.

Ещё в древности было замечены закономерности, связанные с природными явлениями: если накануне Рождества выпадет снег и лягут глубокие сугробы, то ожидается хороший урожай, а если ударит трескучий мороз, то в семье целый год будет царить любовь и согласие.

Рождество Христово – это осознание традиций, тепло и свет в душах людей, рождение любви и укрепление доверия к близким людям и веры во Всевышнего.

Именно в этот день он предстал перед людьми в образе человека и сделал шаг навстречу и разрушил грань, которая отмежевала грешных людей от жизни в радости. Он явился в этот грешный мир, чтобы спасти всех от тёмных сил и наполнить этот мир радостью, добром и светом.

Рождественские обряды и ритуалы на Руси

С Рождеством связано множество традиций. Канун этого светлого праздника назывался Сочельником. Когда вечереет, девушки принимались ходить по дворам и распевать песни – колядки, за которые получали от щедрых хозяев вкусные угощения или деньги.

В этот вечер готовилась нарядная одежда, чтобы встретить рождение Иисуса не в чёрном или повседневном наряде, а в яркой и красочной, что ещё раз подчеркнёт значение этого события.

Хозяйки в этот вечер готовили самую вкусную еду и выставляли на стол самые дорогие напитки. Но, угощаться можно начинать только после того, как на небе взойдёт первая звезда.

Накануне Рождества нельзя выметать сор из избы, заниматься вышивкой или другим рукоделием. Главное занятие – это подготовка к праздничному застолью или гадание. Можно также загадывать желания – они должны обязательно сбыться.

Говорят, если выйти в поле в эту чудесную ночь и устремить взор в небо, можно увидеть невиданные красоты звёздного неба, которые не повторяются уже в течение всего года.

На праздничный рождественский стол пекли пироги, в которые вкладывали изюм, орех или монетку. Кому достанется кусочек с вложенным сюрпризом, тому и достанется больше счастья в будущем году.

Рождественское гадание и толкование

Гадание на Рождество Христово и толкование снов занимало значительное место в традиционных занятиях наших предков.

Сновидения, явившиеся в ночь на седьмое января, считались вещими. Поэтому утром сразу пытались их объяснить с помощью сонников, которые клали недалеко, чаще всего под подушку.

Самые проворные девушки не дожидались женихов, сложа руки, а нехитрым способом привлекали их с помощью специальных обрядов. На полу в доме рассыпались зёрна.

Их предварительно подсчитывали перед тем, как рассыпать. Ровно в двенадцать часов ночи приносили петуха чёрного окраса и следили за его поведением. От поведения этого пернатого красавца зависело будущее девушки.

Если петух не оставлял после себя ни зёрнышка, то девушке предстояло выйти замуж. Если петух отказывался от предлагаемой пищи, то это сулило неудачу.

В этот праздник принято радовать своих друзей подарками. В старину подарки чаще всего были сделаны вручную. Чаще всего это были фигурки ангелов, которых затем подвешивали в доме, чтобы он приносил обитателям счастье и успех.

Первый звон колокола седьмого января призывал всех в церковь на праздничное богослужение. После этого все торопились на катание на санях, которое сопровождалось смехом и весельем.

В домах всех ожидали праздничные столы, которые ломились от яств: здесь уже были мясные блюда, колбасы, пироги и медовые пряники. Теперь можно вдоволь поесть и повеселиться, радуясь рождению Иисуса.

Рождественский стол – традиционные блюда

Радость и всеобщее веселье отображается и в щедром застолье на Рождество. Чего только нет на столе в этот день! Разносолы, выпечка, мясные блюда, всевозможные напитки – всего в изобилии. Но есть блюда, которые готовятся специально для этого праздника.

Прежде всего – это сочиво или кутья, которую готовят, используя замоченную заранее пшеницу, ячмень или рис с маком, добавляя туда орехи. Её можно приправить мёдом. Это блюдо символизирует воскресшую жизнь (зерно), здоровье (мёд) и достаток (мак).

До первой звезды ели только сочиво, а только потом садились за сытный стол. Кроме еды на столе было и сено, символизирующее Вифлеемские ясли, где и был рождён Иисус. Посуда использовалась самая дорогая и праздничная.

В самом начале угощались закусками (рыбой, салатами), после приступали к борщу или грибному супу. К таким блюдам подавались пирожки или ушки.

На десерт готовились сладенькое угощенье – прянички, рулетики с маком, медовички, печёные яблочки, кисели и компоты.

Застолье было безалкогольным. Блюда были постными, без мяса и молочных продуктов.

По традиции на рождественском столе должно было быть двенадцать блюд, не считая узвара и сочива. Чаще всего в состав таких блюд входит рыбака, блинчики, всевозможная колбаска, свиная голова, медовые пряники, студень, жаркое, заливное.

Главное блюдо должно быть неразделанным. Роль главного угощения играет молочный поросёнок, которого подавали с гречневой кашей и хреном. Если у хозяев не было поросёнка, то главным на столе был гусь с яблоками.

Такое угощение символизировало целостность семьи. Делить его должен самый старший мужчина, который находился за столом в этот праздник. Старший сын получал первый кусок, затем жена, а после и все остальные.

Рождественская выпечка поражает своим разнообразием и вкусом. Для этого праздника можно приготовить имбирные пряники, кексы, рулеты, печенье, пудинги, а потом угоститься всем этим великолепием!

Видео детям о Рождестве Христовом

С Рождеством Вас, Ваша Юлиана.

Тропарь (глас 4)

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе.

Кондак (глас 3)

Дева днесь Пресущественнаго раждает и земля вертеп Неприступному приносит, ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии.

Господь наш Иисус Христос родился непреложно, непостижимо, несказанно от Пречистой Девы Марии в царствование Римского императора Августа в Вифлееме Иудейском. Император Август велел совершить всенародную перепись в Сирии и Палестине. И именно поэтому Пресвятая Дева Мария и праведный старец Иосиф, которому Пресвятая Дева была обручена, пришли из Назарета, где они жили, в Вифлеем. По случаю переписи в Вифлееме собралось множество народа, и не было места в гостиницах – старец Иосиф и Пресвятая Дева Мария смогли найти убежище лишь в пещере, куда на зиму загоняли скот. Здесь и родился Господь наш Иисус Христос, и положен Он был в яслях. Весть о Рождестве Христа Спасителя первыми услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился Спаситель, который есть Христос». В то же время явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 1–14).

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Установление празднования Рождества Христова относится к первым векам христианства. До IV века в Восточной и Западной Церкви праздник Рождества Христова праздновался 6 января, именовался Богоявлением и относился, собственно, ко Крещению Спасителя.

Церковь установила празднование Богоявления по следующим причинам. Безусловно, главной из них явилось воспоминание и прославление события явления во плоти Сына Божия. Но была и другая причина и цель установления праздника. И заключалась она в следующем: ранее, чем в Православной Церкви, празднование Крещения ввели у себя еретики-гностики (евиониты, докеты, василидиане), которые придавали самое большое значение в жизни Спасителя событию Его Крещения. Так, евиониты учили, что Иисус был сыном Иосифа и Пресвятой Девы Марии, а Христос соединился с Ним только при Крещении; докеты считали человеческую природу во Христе призрачной; наконец, василидиане не признавали воплощения и учили, что «Бог послал свой Ум – первое истечение Божества, и он, как голубь, сошел во Иордане на Иисуса, Который до того был простой человек, доступный греху» (свт. Климент Александрийский). Но ничто так не вовлекало христиан в ересь, как богослужение гностиков, полное гармонических и красивых песен. Необходимо было гностическому празднику противопоставить свой. И вот Православная Церковь установила у себя торжественный праздник Крещения Господня и назвала его Богоявлением, внушая этим мысль, что в этот день Христос не стал впервые Богом, а только явил Себя Богом, предстал как Единый от Троицы, Сын Божий, Сын во плоти. Чтобы опровергнуть лжеумствования гностиков о Крещении Христовом, Церковь присоединила к воспоминанию Крещения воспоминание Рождения Христова. Так, к IV веку по всему Востоку Крещение и Рождество праздновались в один день – 6 января – под общим наименованием Богоявления.

Первоначально основанием для празднования Рождества Христова 6 января (как и Крещения Господа Иисуса Христа) служило не историческое соответствие именно этого числа дню Рождества Господа Христа (и в древности точно не известное), а таинственное понимание соотношения между первым и Вторым Адамом, между виновником греха и смерти – и Начальником жизни и спасения. Второй Адам – Христос, по таинственному созерцанию древней Церкви, родился и умер в тот же день, в который сотворен и умер первый Адам: в шестой день, которому символически соответствовало 6 число первого месяца нового года, то есть 6 января.

Праздник Рождества Христова был впервые отделен от праздника Крещения в Римской Церкви в первой половине IV века (при папе Юлии). Отнесением праздника на 25 декабря Церковь выказывала противостояние языческому празднику солнца. На 25 декабря у римлян приходился праздник в честь зимнего солнцеворота, называвшийся dies natalis solis invicli – «день (рождения) явления непобедимого солнца», солнца, которого не смогла одолеть зима. Праздник сопровождался разнузданным весельем в народе, был днем не всегда пристойных забав для рабов, детей и пр. Предосудительное отношение к этому дню было достаточным побуждением для Церкви облагородить его по смыслу возвышенного христианского воспоминания. Более того, Церковь сочла именно этот день наиболее подобающим для воспоминаний события Рождества Христова еще по той причине, что Солнцем Правды, Светом мира, Спасением людей, Победителем жизни и смерти Новый Завет называет Иисуса Христа. Таким образом, Древняя Церковь усвоила празднику Рождества Христова значение наглядного и выразительного отречения от языческих суеверий.

Празднование Рождества Христова 25 декабря в Восточной Церкви было введено позже, чем в Западной: во 2 половине IV века. Впервые раздельное празднование Рождества Христова было введено в Константинопольской Церкви около 377 года по указанию императора Аркадия и благодаря энергии и силе красноречия святого Иоанна Златоуста. Из Константинополя обычай праздновать Рождество Христово 25 декабря распространился по всему православному Востоку. Установление празднования Рождества Христова 25 декабря имело еще и другое основание. По мысли святых отцов и учителей Церкви III и IV вв. (святого Ипполлита Римского, Тертуллиана, святых Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, блаженного Августина), 25 число декабря месяца исторически в большей степени соответствует дню Рождества Господа Иисуса Христа.

ИСТОРИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Из существующих в современной службе Рождеству Христову стихир и тропарей наиболее древними, как можно предполагать, являются первая стихира на «Господи, воззвах», кондак и икос. Кондак и икос составлены в VI веке преподобным Романом Сладкопевцем. Им составлены были 24 икоса, из которых современная служба сохраняет лишь первые два (кондак и икос). Тропарь и светилен праздника также весьма древние. Уже в VII-VIII веках известны Минеи со службами Рождеству в полном виде. В X веке существуют уже службы предпразднства и попразднства. А в XI-XII веках на Востоке служба, посвященная Рождеству Христову, принимает в изменяющихся частях такой же вид, как и современная.

Составителями и поныне совершаемой службы Рождеству Христову являются, в основном, песнотворцы VI-IX веков: святой Роман Сладкопевец (кондак и икос), святой Андрей Критский (713 г. – стихиры на хвалитех), святой Герман, патриарх Константинопольский (740 г. – ряд стихир на «Господи, воззвах» и стихиры на литии), святой Иоанн Дамаскин (VIII век – многие стихиры вечерни, канон), святой Косма Маиумский (VIII в. – канон).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Ни один из двунадесятых праздников не празднуется Церковью с таким торжеством, как праздник Рождества Христова. Считая Рождество Христово второй Пасхой (в древних Типиконах под 25 декабря читаем: «Пасха. Праздник тридневный»), церковный Устав назначает перед праздником пост (15/28 ноября), по продолжительности равный предпасхальному, то есть посту Святой Четыредесятницы Великого Поста: сорокадневный и называемый «малой четыредесятницей». Рождественский пост называется также Филипповым постом, потому что перед его началом празднуется память святого апостола Филиппа (14/27 ноября). По строгости Рождественский пост уступает Успенскому и приравнивается к Петрову посту (исключая последние дни). Подробные предписания относительно поста указаны в Типиконе под 14 ноября. Наиболее строгое воздержание, «сухоядение» (воздержание от вареной пищи) назначается в понедельник, среду и пяток во все седмицы поста, во вторник же и четверг этих седмиц разрешается вино и елей. Употребление рыбы разрешается в субботы и воскресенья поста, а также в остальные седмичные дни, если случится великий двунадесятый праздник или великий праздник святому, или храмовый праздник. В последние дни поста с 20 декабря/2 января по 24 декабря/6 января Устав усиливает строгость поста: в эти дни воспрещается вкушение рыбы даже в субботы и воскресенья.

Наиболее строгим воздержанием освящается последний день поста – 24 декабря/6 января, именуемый сочельником. Само название происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же, что и «коливо» – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать «сочиво» или «коливо» положено в канун праздника после Литургии, которая соединяется с вечерней (т.е. после вечерни Рождественской, когда уже начался церковный день Рождества). Таким образом, часть сочельника 24 декабря/6 января проходит в полном неядении. Этого строгого поста не бывает, если сочельник приходится на субботу или воскресенье (тогда вкушение пищи разрешается ранее вечера – «по отпусте Литургии», которая служится с утра).

Есть глубокие основания для назначения такой своеобразной пищи в канун Рождества Христова. Если сочиво есть то же, что и коливо, то предложение употреблять его в пищу в последний день предпразднства Рождества Христова сближает этот день с теми днями, в которые положено вкушение колива: в дни памяти мучеников и других святых и в особые дни поминовения усопших. В рождественский сочельник, следовательно, сочиво или коливо вкушается в честь Того, в Ком волхвы прозревали явившегося Спасителя мира, Который пострадает и по смерти три дня пребудет Своим Пречистым телом во гробе и со славою воскреснет из мертвых. Спаситель пришел на землю, родился на ней, чтобы спасти людей Своими страданиями и крестной смертью. Поэтому в сочельник на некоторых церковных службах полагаются ирмосы, подобные ирмосам Великой Субботы: «Волною морскою». В связи с этим, иногда в рождественский сочельник (если он случится в субботу или воскресенье, и вечерня совершается отдельно от Литургии) на вечерне читается Евангельская притча о зерне горчичном. Спаситель сравнивал Себя с зерном, говоря о Своем пришествии на землю и о смерти на ней («аще зерно пшенично, пад на землю не умрет, то едино пребывает» (Ин. 12,24)). Такое евангельское чтение в рождественский сочельник также объясняет символику Уставного предписания об употреблении сочива.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ И НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ОТЕЦ

Только два последних воскресенья Рождественского (Филиппова) поста освящаются особой памятью – о праотцах и об отцах древности. Но для достойной подготовки к празднику уже через неделю после начала поста, начиная с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (день «благоволения Божия предображения»), поется катавасия «Христос раждается, славите» – на всех воскресных и праздничных богослужениях, включая полиелейные и славословные службы.

Начиная с памяти дня памяти святого апостола Андрея Первозванного (30 ноября/13 декабря), кроме праздничных ирмосов «Христос раждается», в церковные службы включаются особые праздничные стихиры.

Основными в приготовлении к празднику являются службы двух последних Недель, посвященных воспоминанию прародителей Спасителя и всех ветхозаветных праведников, ожидавших Его пришествия169. Одна называется из недель называется Неделей святых праотец, а другая – Неделей святых отец. Наименование «праотец» указывает только на то, что эта Неделя предшествует Неделе «отец».

В службе праотец и отец наибольшее внимание уделяется пророку Даниилу и трем отрокам как прообразовавшим в пещи огненной Рождество Христово, не опалившее «Утробу Девичу». В Неделю праотец положен отдельный канон праотцам. А в Неделю отец пророку Даниилу и трем отрокам посвящен тропарь. Им же посвящены в Недели праотец и отец кондак, икос и ипакои.

В обе Недели читаются на Литургии особые Апостол и Евангелие, и поется особый прокимен (воскресные Апостол, Евангелие и прокимен отменяются).

Неделя святых праотец приходится на промежуток с 11/24 до 17/30 декабря; Неделя святых отец – с 18/25 до 24 декабря/6 января. Последняя суббота перед праздником Рождества Христова называется Субботой перед Рождеством Христовым. Уставом положено читать в эту Субботу особые Апостол (Гал., зач. 205) и Евангелие (Лк., зач. 72), имеющие отношение к явлению в мир Христа Спасителя (рядовые Апостол и Евангелие читаются после указанных в обе Недели).

НРАВСТВЕННО-ДОГМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕСНОПЕНИЙ СЛУЖБ НЕДЕЛИ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ И НЕДЕЛИ СВЯТЫХ ОТЕЦ

После грехопадения всеродного Адама поток тления и греха разлился по земле. «Средостение греха» уносилось человеком в загробную жизнь. Души умерших нисходили в темницу (греч. – ад, евр. – шеол), как бы в заключение, будучи связаны еще в земной жизни узами греха и невольным рабством врагу рода человеческого – диаволу. «Узами греха» были связаны даже и праведно пожившие на земле, ибо и они не имели достаточно сил и чувств, необходимых для райской жизни: духовные силы их не были подготовлены к райскому Богообщению.

Человеку оставалась юдоль плача и воздыхания по Избавителю и Освободителю от рабства греха и диавола. «Простри руку Твою (Боже), – так, вероятно, взывал ветхозаветный человек, – не остави нас, да не пожрет нас смерть, жаждущая нас, и сатана, ненавидящий нас, но прииди и приближися нам, и пощади души наша»170.

Обещание, что придет Избавитель – Христос, данное Богом еще Адаму, сохранилось в предании его потомков. Но не скоро пришел на землю Христос Спаситель. Потребовались многие и многие века, чтобы подготовить человечество к Его принятию. И это понятно. Человек был создан существом свободно-разумным и мог быть спасен Богом не иначе, как при своем добровольном желании. Господь подготавливал человечество ко спасению: до Авраама – через праотцев, а после Авраама – через избранный народ Израильский.

О пришествии Спасителя многие «законнии образы и пророческие проречения яве предвозвещаху»171. Пророки народа Израильского, начиная от Моисея и кончая «печатью пророков» Малахией, пророчествовали о Христе Спасителе. «Образы неизреченного Твоего воплощения проявляя, Щедре, умножил еси видения и пророчествия вдохнул еси»172.

Бог, изрекая Свой суд Адаму и его потомству, предсказал и ту борьбу, которая будет происходить между семенем змия (диавола) и семенем жены. Если под первым понимаются все люди, которые через грех работают диаволу, то под вторым следует понимать лучших потомков Адама, праотцев и отцов древности, которые своей праведной жизнью противоборствовали «семени диавола» – греховной части человечества. Они жили непреложной, живой верой и ожиданием явления Божественного Посланника. Человечество могло принять Христа только верою. И первое, чего потребовал Христос от людей, была вера (Евр. 11). Задолго до Рождества Христова человечество в лице праотцев и отцов, которых воспевает Церковь в своих песнопениях перед праздником Рождества Христова, явило благие плоды веры. «Верою (греч. «в вере») Бог оправдал праотцев», – говорится в кондаке Недели праотцев. Поскольку многие из праотцев не принадлежали к избранному народу, Христос через них предобручил Себе язычников, чтобы впоследствии призвать языческие народы в Свою Церковь. Христос «возвеличил их (праотцев и отцов) во всех языцех»173, ибо от их рода происходила Пресвятая Дева Мария, Которая без семени родила Христа.

Спаситель должен был родиться на земле телесно. Насколько важно было телесное рождение, доказывается тем, что Евангелие начинается именно с родословия Христа. Хотя рождение Спасителя и было чудесным, безмужным, но оно произошло от Матери, и благословенная Дева и Матерь не могла не иметь Своих предков. «Закон наследственности, как и всякий закон, строгий и неумолимый, иногда бывает ужасен по своим последствиям. Человеку приходится страдать всю жизнь – с детства, с колыбели за грехи своих предков, мучиться от нажитых ими болезней, порочных наклонностей. Но этот же закон и весьма благодетелен для рода человеческого. Он закрепляет все хорошее, нажитое человеком, закрепляет в потомках – и не только закрепляет, но и развивает, совершенствует. Этот закон делает один род, один даже народ хорошим, честным, даже святым, другой – плохим, худшим, по крайней мере».174

Особенно ярко это видно в родословии Иисуса Христа, в праотцах и отцах древности, от которых по плоти произошел Христос, – все они отличались высокой и праведною жизнью. Вот восхваляется «первый Адам, рукою Зиждителя (через создание) почтенный», всех праотец175 сын его Авель, дары принесший «душою благороднейшею», «которые и принял всех Бог и Господь»176; «поется в мире Сифово к Зиждителю пламенное устремление, ибо в непорочном жительстве и душевной любви Тому истинно угоди»177. «Чудный Енос богомудренно положился в Духе на призывание устами, языком и сердцем Владыки всех и Бога»178. И Енох, «благоугодив Господу, преставился в славе, явился лучше смерти, Божий быв раб искреннейший»179. Бог, видя благородство и простоту нрава Ноя во всем совершенными, «соделал его главным вождем (родоначальником) второго мира»180. Отец верующих – Авраам181, образец кротости и покорности – Исаак182, пример терпения – Иаков183, покорности и целомудрия – Иосиф184, милосердный Вооз, преданная Руфь, мужественный Давид, премудрый Соломон, несчастный Ровоам, благочестивый Езекия, кающийся Манассия, праведный Иосия и многие другие ветхозаветные праведники. Так от одного праведника к другому передавалось благочестие на земле до Христа. От таких благочестивых предков произошла Пресвятая Дева Мария, достигшая высочайшей святости и непорочности и послужившая великой тайне спасительного Боговоплощения. К святости и высокому жребию Дева Мария была предуготована еще до Своего рождения подвигом праведной жизни предыдущих поколений ветхозаветных праведников, праотцев и отцов, ибо через них таинственно предвозвещалось явление в мир Христа, спасающего людей, «взывающа вся сущия в мире»185.

Чем ближе становилось время пришествия Христа, тем сильнее была вера и ожидание праведников Ветхого Завета. Три отрока, находившиеся в пламени, верою побеждают огненную стихию, думая только о Боге отцов своих. И пророк Даниил, будучи брошен в ров львиный, силою веры укрощал диких зверей. Христос явился ожиданием не только избранного народа Божия, но и «чаянием (всех) языков»186. Наконец, когда «оскуде князь от (племени) Иуды, время наста прочее (уже), в неже явится языков надежда (чаяние народов) Христос»187 – «пророческая проповедания, речения и видения конец прияша (начали осуществляться)»188.

«Се, время приближися спасения нашего, готовися вертепе, Дева приближается родити, Вифлееме, земле Иудова, красуйся и веселися, яко из тебе возсия Господь наш. Услышите горы и холмы, и окрестные страны Иудейския, яко грядет Христос, да спасет человека, егоже созда»189. «Ныне чаяние языков от Девы предгрядет»190, «Вифлееме, приими Христа, к Тебе бо Воплотивыйся приходит, Едем отверзая мне»191.

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднства (20 декабря/2 января – 24 декабря/6 января) и шесть дней попразднства. Отдание бывает 31 декабря/13 января.

Обычно двунадесятые праздники имеют один день предпразднства. Исключение из этого правила Устав делает только для двух величайших после Пасхи праздников: Рождество Христово имеет 5 дней, а Крещение Господне – 4 дня предпразднства. Отличаясь такой продолжительностью, предпразднство Рождества Христова заметно выделяется среди других предпразднств еще одной особенностью. Считая Рождество Христово другой «Пасхой», церковный Устав отождествляет его предпразднство с предпасхальной Страстной седмицей, приближая службы этого предпразднства к страстным. На каждый день предпразднства на повечериях положены каноны, составленные по образцу канонов Страстной седмицы и исполняемые соответствующими напевами (припев к тропарям канонов тот же, что и на Страстной седмице: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»). Так, 20 декабря/2 января на повечерии положены 2 трипеснца, составленные по образцу трипеснцев Великого Понедельника и Вторника, 21 декабря/3 января – по образцу канона Великого Четверга «Сеченое сечется»; 23 декабря/5 января – по подобию трипеснца Великой Пятницы «К Тебе утренюю», 24 декабря/6 января – по образцу канона утрене Великой Субботы «Волною морскою».

Песнотворцы трипеснцев и канонов стремятся в своих творениях раскрыть глубину таинства Боговоплощения. Сын Божий воспринял образ раба, и пременил Свою Божественную славу на рабское уничижение. Воплощение явилось для Него своего рода крестом – первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний. Господь Иисус Христос принимает «перстность» человеческого естества, образ своего создания – человека. Это и есть внутренний крест. Но уже при самом рождении Его ждет и крест страданий, гонений и скорбей. Он только родился и уже находится в смертельной опасности от злобы Ирода, коварно замыслившего убить Богомладенца; далее – бегство в Египет, опасность пути, пребывание в чужой языческой стране и многие другие скорби. Эти догматические истины выражены в поэтической форме в трипеснцах и канонах предпразднства Рождества Христова. Приведем в качестве ирмосы некоторых трипеснцев: «К Тебе утренюю, благоутробия ради Себе истощившему непреложно и зрак раба от Девы носившему, Слове Божий. Мир подаждь ми, падшему, Человеколюбие»192, «Волною морскою Скрывшего древле гонителя мучителя – в яслех Сокрываемого (Христа Младенца), убити ищет Ирод, но мы с волхвы поим: Господеви воспоим, славно бо прославися»193.

Из утреннего богослужения предпразднства особенно выделяются стихиры на хвалитех, принадлежащие знаменитому песнотворцу преподобному Роману Сладкопевцу, – по 6 стихир на каждый день предпразднства, представляющих развернутую картину события.

Трипеснцы, каноны и стихиры предпразднства (читаемые на утрене, вечерне и повечерии) содержат вдохновенные, высокопоэтические, умилительные и глубокосодержательные песнопения. Приведем некоторые из них в русском переводе М. Скабаллановича.

«Господи Боже мой, рождественское пение и предпразднственную песнь воспою Тебе, дающему мне возрождение Твоим Божественным рождением и возводящему меня к изначальному благородству»194. «Творческая Премудрость ныне совершает выход («предгрядет»), пророческие облака раскрываются, благодать расцветает, истина засияла»195.

«Пойдите наперед, ангельские силы, приготовьте в Вифлееме ясли: Слово рождается, Мудрость происходит, Церковь принимает приветствие. На радость Богородицы скажем, люди: благословен Пришедший Бог наш»196.

«Небом мне кажется сегодня земля»197. «Творение! Сбрось ныне с себя все обветшание, видя Создателя созидающимся»198, ибо грядет поместиться в малой пещере Невместимый по природе, чтобы возвеличить человека, умалившегося преступлением199, обогатить обнищавшее человечество Своей неизреченной нищетой, удалить болезнь Адамову200.

«Земля подставляет свои плечи и принимает Зиждителя, получающего прославление от Ангелов, звезду от небес, от пастырей хваление, дары от волхвов, познание от всего мира»201.

«Тайноводствуя волхвов, Божия Мудрость созывает в лице их начаток из язычников»: к яслям спешат волхвы, путешествущие с дарами, предводимые светом звезды202. «Смирною – смерть, златом – царскую державу, а ладаном преимущества Божества указуют «цари народов» (волхвы), принося в дар начатки Христу, рожденному от неискусомужной Матери в Вифлеемском вертепе»203.

«Ирод же, неистовствуя прежде неистовства Пилатова, имеет жестокое намерение убить прежде времени Христа-Избавителя, грядущего ныне источить за мир Свою Кровь ради этого, с убийственной безжалостностью он заклал множество младенцев»204.

«О, слепотствущее скверноубийство, вседерзостный! Ты забыл, что Бога никто не убьет руками, распалившись же свыше меры яростью, ты, Ирод, свирепо закалаешь младенцев»205.

«Приди, жестокосердый Израиль, стряхни нависшее над твоею душою облако, познай Создателя, рождающегося в пещере. Он – ожидание народов. Он уничтожит праздники твои, ибо ты не согласен воскликнуть: Царь Израиля, Христос приходит»206. «Жезлом железным (поэтому) будешь пастись, иудей, ибо родившемуся Сыну Отец дает в наследство (языческие) народы и власть над всей землей; а тебя, осквернившегося убийствами, отстранит, так как ты не согласен воскликнуть: Царь Израиля, Христос приходит»207.

«Отринув всю скверну страстей, достойно целомудренным разумом восприимем пришествие Христово, ибо (Он) является, чтобы понести нескверно плоть и даровать всем Божественное обновление Духом»208. «Кто из вас друзья Христовы, бегите с отбегающими в Египет и, поклоняясь Ему, в добром расположении боголепно воскликните Ему и согласно прославьте Его»209.

«Вот приходит Христос к Своим; станем своими (близкими) Его благодатию»210, ибо воплощением «всего меня Он соделал Своим Отцу, творя и воссозидая»211. «Принесем Ему веру вместо золота, любовь – как смирну; как ладан, дела принесем Создателю»212.

«Взирая на смиряющегося Христа, возвысимся от низменных (слав. – «долеретных») страстей, добрым же старанием – не мудрствовать высоко о себе, – поучившись вере, смиримся духом, чтобы превознести Рождаемого делами»213. «Зная, что избавление священнодействуется от собственных наших недр и от источника слез, предочистившись исповеданием Христу, мы, верные, приступим к Родившемуся плотию в вертепе, взывая: все дела Господни, пойте Господа»214.

В Неделю святых отец перед Рождеством Христовым по Богослужебному Уставу могут быть различия в зависимости от того, какого «числа месяца» случится Неделя: до предпразднства или во время предпразднства (см. Типикон, последование под 18 декабря/31 декабря и последование под 20 декабря/2 января).

Если же Неделя святых отец случится 24 декабря/6 января (в Сочельник), то воскресные песнопения почти совершенно исключаются. Только на утрене поется воскресный тропарь, и в каноне Минеи первые два тропаря посвящены воскресению, но они не из Октоиха, а особые. В остальном вся служба – по Минее и посвящена отцам и предпразднству.

НАВЕЧЕРИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Канун праздника (24 декабря/6 января) называется также навечерием праздника.

Обычай совершать навечерие перед праздником Рождества Христова, безусловно, древний. Уже в IV веке было определено, как праздновать навечерие, если оно случится в воскресный день (Феофил, архиепископ Александрийский. Правило 1).

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В НАВЕЧЕРИЕ ПРАЗДНИКА

Если навечерие случится в любой из седмичных дней (кроме субботы и воскресенья), то в такой день утром совершаются великие (или царские) часы, а днем – вечерня с Литургией святого Василия Великого. Если навечерие Рождества Христова случится в субботу или Неделю (самый праздник – в воскресенье или понедельник), то великие часы переносятся на пятницу, и Литургия в эту пятницу не совершается, а вечерня в пятницу служится вечером, в обычное время. В самый день навечерия, то есть в субботу или воскресенье, бывает Литургия святого Иоанна Златоуста – в свое время, и затем особо служится великая вечерня, относящаяся к празднику. Литургия святого Василия Великого переносится на самый день праздника.

ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ

Великие часы представляют собой соединение всех четырех часов в одну службу с присоединением к ним чина изобразительных. Великие часы включают в себя прокимен, апостольское и евангельское чтения с паремией перед ними, а также особые тропари и по два псалма, приуроченных специально к празднику.

Основное содержание великих часов – тропари и чтения – было известно уже в IV веке. В IV веке были составлены чин последования и нынешние тропари, автором которых считают святого Софрония, патриарха Иерусалимского. В IX-X вв. это последование включалось в 3 час, а впоследствии было распределено между всеми часами.

Название «царских» великие часы получили только на Руси – в древних Типиконах они такого наименования не имеют. Это название «царские» часы получили потому, что по существовавшей традиции во время их совершения обязательно присутствовали: в древней Византии – императоры, а на Руси – цари. Более правильным и согласным с древними Типиконами является именование часов великими.

СОДЕРЖАНИЕ ВЕЛИКИХ ЧАСОВ

В 1 часе из обычных псалмов остается только 5-й. В особом 44 псалме изображается красота и величие Мессии, в 45 псалме – спасительное заступление Богом Его града. Стихиры изображают приготовление Вифлеема к великому событию, которое должно произойти в нем, и смущение праведного Иосифа при виде Пресвятой Девы непраздной. Прокимен 1 часа говорит о превечном усыновлении и облечении властью Мессии (Пс. 2, 7–8). Апостол повествует о величии и превосходстве Сына Божия перед Ангелами (Евр. 1,1–10), Евангелие – об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших Рождеству Христову, и о самом событии Рождества (Мф. 1, 18–25).

В 3 часе к псалму 50-му присоединяется псалом 66, изображающий грядущее спасение всех познавших Бога, и псалом 86 – о славе Сиона, сообщенной ему явлением в нем Мессии. Первые две стихиры изображают уничижение, которое принял на Себя Сын Божий через Свое рождение на земле; в последней стихире, как продолжении стихир 1 часа, говорится о том, как праведный Иосиф верою преодолел свое недоумение относительно непразднства своей святой Обручницы. Прокимен говорит о самом рождении Мессии (Пс. 9, 6). Паремия возвещает пророчество о явлении Бога на земле (Вар. 3,36–39). Апостол повествует о пришествии веры, о усыновлении верою Богу и о соединении со Христом (Гал. 3,23–29). Евангелие содержит более подробное, чем на первом часе повествование о самом событии Рождества (Лк. 2, 1–9).

В 6 часе оставляется 90 псалом, к которому присоединяются следующие псалмы: 71 – изображающий Мессию как Превечного царя, Его царственное достоинство найдет признание со стороны языческих народов (пророчество о поклонении волхвов), и псалом 131, изображающий благоволение Божие к роду Давидову, которое выразится в сохранении за ним на веки Престола и в избрании Сиона для пребывания Божия. Стихиры призывают всю вселенную к достойному принятию грядущего Господа. Прокимен – о предвечном рождении Мессии и Его седении одесную Бога (Пс. 109,3). Паремия – пророчество Исайи о рождении Мессии от Девы (Ис. 7:10–16, 8:1–5, 8–10); Апостол – о предвечности бытия Сына Божия (Евр. 1,10–2,3). Евангелие продолжает описание обстоятельств рождения Спасителя, повествуя о поклонении волхвов (Мф. 2, 1–12).

В 9 часе к 85 псалму присоединяются псалмы 109 и 110. В первом из них изображается предвечное рождение Мессии, Его седение одесную Бога и священническое достоинство, в другом – избавление Богом верующих в Него людей Его и заключение Завета с ними.

В первой стихире описывается горе матерей после убиения Иродом младенцев; во второй – содержится ответ Пресвятой Девы Марии на недоумение Иосифа о Ее непраздности. В третьей заключительной стихире освещается событие Рождества в свете явленного в нем истощания Христова. Стихира заканчивается призывом к поклонению Рождеству и молитвой о грядущем Богоявлении. Прокимен указывает на духовное многочадие Сиона (Пс. 86,5). Паремия представляет всестороннюю картину служения Мессии, ибо оно определялось Его Богосыновством (Ис. 9, 6–7). Апостол повествует о главной цели вочеловечения Сына Божия – Его первосвященническом служении (Евр. 2, 11–18). Евангелие, как и Апостол, говорит об избиении младенцев, которое было предвозвещением крестного страдания и смерти «Младенца Мариина» (Мф. 2, 13–23).

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ВЕЛИКИХ ЧАСОВ И ПОРЯДОК ИХ СЛУЖЕНИЯ

Каждый из Великих часов (1, 3, 6 и 9) имеет следующее построение:

1. Три псалма. Из обычных для данного часа псалмов сохраняется только один, другие два заменяются специально посвященными празднуемому событию псалмами.

2. На обычном месте на «Славу» поется тропарь предпразднства «Написовашеся иногда со старцем Иосифом». На «И ныне» читается постоянный Богородичен часа.

3. Перед Трисвятым поются (по дважды) три стихиры, посвященные празднику. Затем читаются: прокимен, паремия, Апостол, Евангелие.

4. После Евангелия читается Трисвятое по «Отче наш» и прочее по порядку, как на обычных часах.

Великие часы оканчиваются чином изобразительных, которые могут совершаться вместо Литургии. Поэтому последование изобразительных, как бы изображающее своими молитвами и песнопениями Литургию, в богослужебных книгах также носит название «обедницы».

Чин изобразительных имеет на великих часах разное окончание, в зависимости от того, совершается ли в этот день Литургия или нет.

Если в этот день Литургия служится вместе с вечерней, то на изобразительных не читаются Символ веры, псалом 33 («Благословлю Господа на всякое время»), не поется «Буди Имя Господне», потому что все это бывает на Литургии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ЧИНА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ

|

Если нет Литургии: Чтец: после молитвы 9-го часа читает пс. 102: «Благослови, душе моя, Господа». «Слава» – пс. 145: «Хвали, душе моя, Господа». И ныне: «Единородный Сыне», «Во Царствии Твоем». |

Если есть Литургия: Чтец: То же. |

| Чтец: «Лик Небесный». | Чтец: То же. |

|

«Слава»: то же. «И ныне»: Символ веры; «Ослаби, остави». По «Отче наш»: кондак предпразднства. Молитва: «Всесвятая Троице». Хор: «Буди имя Господне». Чтец: «Слава, и ныне». |

Символ веры не читается. Чтец: «И ныне»: «Ослаби, остави»: По «Отче наш»: кондак предпразднства. Молитва: «Всесвятая Троице» Не поется. Не читается. |

|

Пс. 33: «Благословлю Господа на всякое время». Священник: Премудрость. Хор: «Достойно есть» (до «и Матерь Бога нашего»). Священник: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Хор: заканчивает «Честнейшую Херувим». Священник: «Слава Тебе, Христе Боже». И бывает отпуст дня малый |

Священник: Премудрость. Хор: «Достойно есть». Священник: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Хор: «Честнейшую Херувим». Священник: «Слава Тебе, Христе Боже». И бывает отпуст дня малый. |

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ЧАСОВ

Священник облачается в епитрахиль и поручи для изнесения святого Евангелия, затем – в фелонь; диакон облачается в стихарь. Заранее поставляется аналой посреди храма, напротив царских врат.

Священник в предшествии диакона выходит из алтаря царскими вратами, держа в руках святое Евангелие, диакон – кадило и свечу. Священник полагает святое Евангелие на аналой и творит начало по обычаю. Перед аналоем, на котором лежит Евангелие, ставится подсвечник с горящей свечой или лампадой.

Чтец на середине храма после возгласа священника начинает 1 час: «Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». После возгласа «Яко Твое есть Царство» священник в предшествии диакона со свечой совершает полное каждение: он кадит святое Евангелие, алтарь, иконостас, весь храм и народ.

На 3 и 6 часах диакон до чтения Евангелия совершает каждение вокруг аналоя, кадит иконостас, предстоятеля, духовенство и всех молящихся.

На 9 часе священник в предшествии диакона совершает полное каждение всего храма, как и на первом часе (по Уставу указано совершать каждение всего храма одному диакону).

По прочтении святого Евангелия на 9 часе священник в предшествии диакона со свечой уносит Евангелие в алтарь; диакон затворяет царские врата и закрывает их завесой до начала последования изобразительных. В конце изобразительных, при пении «Достойно есть» царские врата открываются, и священник творит отпуст (после отпуста царские врата снова закрываются).

ЧИН РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ВЕЧЕРНИ, СОВЕРШАЕМОЙ В НАВЕЧЕРИЕ ПРАЗДНИКА

Накануне (в навечерие) праздника Рождества Христова рождественская вечерня совершается днем и отдельно от утрени праздника, для того чтобы совершить ее наиболее торжественно. Для этой же цели рождественская вечеря обычно соединяется с продолжительной Литургией святого Василия Великого.

Если навечерие Рождества Христова приходится на субботу или воскресенье, то рождественская вечерня не соединяется с Литургией, а совершается днем самостоятельно. В этом случае Литургия святого Василия Великого переносится на самый день праздника, а великие часы переносятся на пятницу. В навечерие, случившееся в субботу или воскресенье, бывает Литургия святого Иоанна Златоуста – в свое время, и затем особо служится рождественская вечерня.

Начало вечерни бывает различным. Если вечерня служится без соединения с Литургией святого Василия Великого, то священник творит обычное начало вечерни: «Благословен Бог наш». Чтец: «Аминь. Царю Небесный» по «Отче наш», «Господи, помилуй (12) «Слава, и ныне», «Приидите, поклонимся» и 103 псалом «Благослови, душе моя, Господа».

Если же вечерня соединяется с Литургией, то диакон на амвоне возглашает «Благослови, Владыко»; священник: «Благословено Царство»; хор: «Аминь»; чтец: «Царю Небесный» и проч.

После прочтения предначинательного псалма следует великая ектения. В навечерие, случившееся в субботу или воскресенье, поется «Блажен муж» (в субботу – вся кафизма, в воскресенье – первый антифон); в остальные дни, сразу после великой ектений, поются стихиры на «Господи, воззвах» (гл. 2). Диакон совершает каждение. «Иерей же творит проскомидию», если служится Литургия. Вход с Евангелием. Прокимен дня. И только в навечерие, случившееся в пятницу, вместо дневного поется великий прокимен «Кто Бог велий, яко Бог наш» (прокимен переносится на день праздника с вечерни, относящейся к 26 декабря/7 января).

Читается восемь паремий. После первых трех паремий открываются царские врата. Чтец читает тропарь «Тайно родился еси в вертепе» до конца. Хор: «С ними же помилуй нас». Затем чтец читает стихи, и на каждый стих хор поет то же окончание тропаря. И в заключение чтец вторично читает тропарь и сам припевает конец его. Так же возглашается второй тропарь после следующих трех паремий. Конец тропаря поется «Жизнодавче, слава Тебе». После окончания чтения паремии – малая ектения и возглас «Яко свят еси, Боже наш». Затем:

если нет Литургии: Хор: «Аминь». «Святый Боже» не поется, диакон: «Вонмем. Прокимен: Господь рече ко Мне: Сын мой еси Ты». После этого – чтение Апостола (Гал., зач. 207) и Евангелия (Мф., зач. 53). Затем ектения «Рцем вси», «Сподоби, Господи». Ектения: «Исполним вечернюю молитву», после возгласа: «Премудрость» и проч. по обычаю и отпуст.

если есть Литургия: Хор: «Аминь». «Святый Боже» – и поряду Литургия святого Василия Великого. На Литургии читаются Апостол (Евр., зач. 303) и Евангелие (Лк., зач. 5), от личные от Апостола и Евангелия, читаемых на вечерне, совершаемой отдельно, без Литургии.

ЧИН СЛАВЛЕНИЯ ХРИСТА В НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

После отпуста вечерни или Литургии на середину храма выносится свеча. Перед ней священнослужители и певцы («клирицы») «велегласно» – громко и торжественно – поют тропарь и кондак праздника. Зажженная свеча здесь знаменует звезду, явившуюся в Вифлееме. На этом заканчивается богослужение навечерия праздника.

В Киево-Печерской Лавре чин «славления» совершается следующим образом: из алтаря выносится на середину храма икона праздника, совершается ее каждение и затем поклонение при пении тропаря и кондака.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Всенощное бдение праздника Рождества Христова состоит из великого повечерия, литии и утрени с 1 часом.

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

Великое повечерие состоит из трех частей. Каждая часть его заключается молитвой, в которой кратко излагаются моления данной части великого повечерия. Части повечерия разделяются между собой молитвой «Приидите, поклонимся».

Первая часть великого повечерия подобна той части утрени, которая начинается шестопсалмием, поются «Бог Господь», тропари и славословится Псалтирь с седальнами и ектениями.

К первой части примыкает краткая вторая часть повечерия, по своему содержанию покаянная. Третья часть состоит из славословий и хвалы Богу и святым угодникам Божиим. Она подобна той части утрени, которая начинается пением канона.

Великое повечерие начинается следующим образом. Священник с диаконом, облачившись, творят начало, как во все Господские праздники. Открываются царские врата, и диакон, подав священнику кадило, со свечой в руке выходит на солею, возглашает «Благослови, Владыко» и возвращается в алтарь. Священник возглашает «Благословен Бог наш», после чего совершается полное каждение храма, как в начале всенощного бдения. По окончании каждения царские врата закрываются.

Чтец читает великое повечерие: «Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный» и прочее по обычаю.

КРАТКАЯ СХЕМА ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ

1 часть. После обычного начала читаются шесть псалмов: 4, 6, 12, «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3) и 24, 30 и 90. Затем – «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3), «Слава, и ныне».

Хор: «С нами Бог».

Чтец читает прочие стихи до 20 стиха: «Отец будущаго века».

Хор припевает к каждому стиху «Яко с нами Бог», и конечный стих завершается пением «С нами Бог».

Чтец: «День прешед», «Верую». Стихи: «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных». Трисвятое по «Отче наш». Хор: тропарь праздника (царские врата на время пения открываются). Чтец: «Господи, помилуй» (40 р.). «Честнейшую Херувим». И заключительная молитва святого Василия Великого «Господи, Господи, избавлей нас».

2 часть. Чтец: «Придите, поклонимся», псалмы 50,101 и молитва Манассии. Трисвятое по «Отче наш» (вместо тропарей «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» поется кондак). Хор: кондак праздника (царские врата на время пения открываются). Чтец: «Господи, помилуй» (40 р.). «Честнейшую Херувим». Заключительная молитва «Владыко Боже, Отче Вседержителю».

3 часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 69 и 142. Великое славословие (читается): «Слава в вышних Богу». После этого бывает выход на литию при пении стихир праздника. Обычное окончание великого повечерия здесь опускается. После литии – утреня, как на обычном праздничном всенощном бдении.

УТРЕНЯ

По полиелее – величание. Степенны – первый антифон 4 гласа «От юности моея». По 50 псалме вместо «Молитвами» поется: «Слава»: «Всяческая днесь радости исполняются, Христос родися от Девы». «И ныне»: то же. Стих «Помилуй мя, Боже» и стихира «Слава в вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем». Канонов – два: святого Космы Маиумского и святого Иоанна Дамаскина. Вместо «Честнейшую Херувим» – припев «Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу». И ирмос «Таинство странное вижу и преславное». К тропарям канона припеваются свои припевы.