Благовещение Пресвятой Богородицы — это двунадесятый православный праздник, который совершается ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю) и отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. Праздник установлен в воспоминание возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Исуса Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который празднуется Собор св. архистратига Гавриила.

Содержание:

- Благовещение Пресвятой Богородицы. Событие праздника

- История праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

- Благовещение Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Празднование Благовещения на Руси. Народные обычаи и традиции

- Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы

- Благовещенские храмы и монастыри на Руси

- Старообрядческие храмы Благовещения Пресвятой Богородицы

- Душеполезное поучение на Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы. Событие праздника

Пресвятая Богородица была воспитана при храме, куда была приведена родителями в трехлетнем возрасте. По достижении 14 лет она не могла уже жить при храме, ей следовало выйти замуж, так как родители ее к тому времени скончались. Предание говорит, что первосвященник знал о данном Пресвятой Девой обете сохранить девство. Поэтому он решил обручить Ее благочестивому человеку, который будет Ее хранителем. Посохи 12 благочестивых старцев из рода Давыда были оставлены на ночь в храме. Наутро первосвященник увидел, что расцвел жезл Иосифа, плотника из Назарета. Он был вдовцом, имел взрослых детей, четырех сыновей и двух дочерей. Повинуясь Божией воле, Иосиф стал Обручником Пресвятой Девы. О Благовещении мы узнаем в Евангелии от Луки:

После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давыдова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что́ бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Исус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давыда, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. (Лк. 1, 24-38).

В церковном предании говорится, что непосредственно перед Благовещением Пресвятая Дева читала книгу пророка Исаии, в которой говорится:

Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14).

Настолько велико было смирение Пресвятой Девы, что пожелала быть хотя бы последней служанкой для Той, которая будет избрана Богом. В этот момент, когда Она всем сердцем была готова послужить тайне Боговоплощения, к ней явился Архангел Гавриил с благой вестью.

История праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

В росписях катакомб, где собирались на молитву первые христиане, имеются изображения Благовещения Пресвятой Богородицы (II–III вв.), поэтому установление празднования приписывается апостолам. Однако возникновение особого праздника произошло не ранее IV века. Этому способствовало открытие святой равноапостольной Еленой в начале IV века святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах, в том числе базилики в Назарете, на месте явления Архангела Гавриила Деве. Есть сведения, что праздник установил святитель Кирилл Иерусалимский. Уже к концу VII века этот праздник был в Византии одним из важнейших. Примерно в то же время он распространился и в западной Церкви.

Дата 25 марта была выбрана не случайно. Одно из первых упоминаний об этом содержится в творениях Ипполита, папы Римского (III век), как день распятия Спасителя. Поэтому в основе александрийской и византийской календарных систем лежит отождествление даты Благовещения и Пасхи. Существует также и связь с праздником Рождества Христова — между ними ровно 9 месяцев. В византийской традиции считается, что 25 марта — день сотворения мира. Благовещение было в 5499 году от сотворения мира, в субботу, в пятый час дня. Таким образом, Рожество Христово было в 5500 году от сотворения мира.

Праздник Благовещения всегда выпадает в период между четвергом 3-й седмицы Великого поста и средою Светлой седмицы включительно, то есть во время периода постной или цветной Триоди.

Благовещение Пресвятой Богородицы. Богослужение

Праздник Благовещения в православной традиции созвучен Евангелию (от греч. «благая весть»). Икона этого праздника обычно помещается на Царских вратах, сверху на правой половине изображена Богородица, на левой — Архангел Гавриил. Благовещение иногда совпадает с Пасхой. Праздник этот настолько велик, что даже пасхальная служба его не отменяет. По особенному Уставу песнопения Благовещения и Пасхи могут соединяться.

Праздничное богослужение рассказывает молящимся о событии праздника, объясняет смысл исполнившихся ветхозаветных пророчеств. Вновь и вновь мы слышим пояснения великой Тайны Боговоплощения. В стихерах, кроме описания события Благовещения, излагаются те же мысли, что вообще в Богородичные праздники. Говорится, что, благодаря рождению Господа от Богородицы, небо снова соединяется с землею, Адам обновляется, Евва освобождается, и мы становимся причастными Божеству, становимся церковью, т. е. храмом Божиим. Очень красивы и полны глубокого смысла стихеры великой вечерни, построенные как диалог Архангела с Богородицей:

Совётъ превёчныи, tкрывaz ТебЁ nтрокови1це, гавріи1лъ преdстA, тебE лобызaz и3 вэщaz, рaдуисz землE ненасёzннаz. рaдуисz купино2 не њпали1маz. радуисz глубино2 неуд0бь ви1димаz, рaдуисz м0сте к8 нб7сє1мъ преводsи. и3 лёствице выс0каz, ю4же їя1ковъ ви1дэ. рaдуисz рu1чко бжcтвеныz мaнны. рaдуисz разрэшеніе клsтвэ. рaдуисz ґдaмово возвaніе, с8 тоб0ю гDь.

Kвлsешимисz ћкw чlкъ, речE нетлённаz nтрокови1ца ко ґрхистрати1гу. и3 кaкw вэщaеши гlы пaче чlка. со мн0ю рeклъ є3си2 бGу бhти, и3 в8сели1тисz во утр0бу мою2. и3 кaкw бu1ду гlи ми, в8мэсти1лище прострaнное, и3 мёсто сщ7eниz, и4же на херувимэхъ восходsщему. да непрельсти1ши менE лeстію, небо2 разумёхъ мu1жа. брaку є4смь непричaстна, кaкw yбw nтрочA рождu2.

БGъ и3дёже х0щетъ, побеждaетсz є3стествA чи1нъ, речE беспл0тныи. и3 ћже пaче человёка содэвaютсz, мои1мъ вёруй и4стиннымъ глаг0ломъ, все©тaz и3 непор0чнаz. nнaже возопи2, бu1ди мнЁ нhнэ по гlу твоемu2, и3 рождu2 беспл0тнаго, пл0ть t менE заи3мовaвшаго, ћкw да возведeтъ чlка, ћкw є3ди1нъ си1ленъ, надрeвнеє достоsніе, крaйнимъ сошeствіемъ.

На полиелеосе всегда поется величание празднику или святому, начинающееся словами: «Величаем тя…». Величание Благовещению — особенное:

ҐрхaгGльскіи глаc вопіeмъ ти чcтаz. рaдуисz њбрaдованнаz, гDь с8 тоб0ю.

Канон празднику был составлен в VIII веке. Его написали известные православные гимнографы Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский. Канон построен в виде диалога между Богородицей и Архангелом Гавриилом. В каноне говорится о Божественном снисхождении к людям воплощающегося Спасителя и указывается на необычайное величие Пресвятой Девы, принявшей в себя Бога.

Библиотека Русской веры

Канон Благовещению Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

В Апостоле (Евр. II, 11–18) высказывается мысль, что для спасения людей необходимо было Сыну Божию принять плоть человеческую. В Евангелии (Лк. I, 24-38) содержится повествование о Благовещении Пресвятой Деве Марии.

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Днeсь спасeнію нaшему начaтокъ, и3 вёчнэй тaйнэ kвлeніе, сн7ъ б9іи, сн7ъ дв7ыz бывaетъ, и3 гавріи1лъ рaдость бlговэствu1етъ. тёмъ и3 мы2 с8 ни1мъ бцdэ возопіє1мъ, рaдуисz њбрaдованнаz гDь с8 тоб0ю.

Русский текст:

Сегодня начало нашего спасения и проявление бывшей от века тайны: Сын Божий становится Сыном Девы и Гавриил возвещает благую весть о благодати. Поэтому и мы с ним воскликнем Богородице: радуйся, обрадованная, Господь с Тобою.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тельнаz, ћко и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрьственаz восписu1емъ ти раби2 твои2 бцdе. но ћкw и3мu1щи держaву не побэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти, рaдуисz невёсто неневёстнаz.

Русский текст:

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая.

Празднование Благовещения на Руси. Народные обычаи и традиции

По силе народного почитания и по размерам чествования христианских праздников в сельском быту издревле день Благовещения Пресвятой Богородицы находится на третьем месте после Рождества Христова и Св. Пасхи. В обиходе трудовой деревенской жизни этот праздник считался днем полнейшего покоя. Во многих селах целые семьи вечером, при закате солнца, шли на мельницы и здесь располагались на соломе для мирной беседы о том, какова будет наступающая весна, каков посев, какова пахота, каков урожай. Благовещение считалось днем благословения на всякое доброе дело, в особенности же на земледельческий труд. По народному преданию, в этот день, как и на Пасху, солнышко на рассвете «играет» и грешников в аду не мучают. До революции существовал также обычай выпускать в этот день заточенных в клетки птиц на волю, как символ возвещения свободы всем людям.

В этот день величайшим грехом считалась мельчайшая физическая работа, даже отход или отъезд в дорогу для заработков. Не праздное веселье с приправою праздничного разгула, а именно сосредоточенное, молчаливое раздумье приличествовало этому празднику совершенного покоя, свободы от дел, основанной на непреложном веровании и повсеместном убеждении, что «в Благовещеньев день птица гнезда не завивает, девица косы не заплетает». Ни на один день в году не приходится столько примет и гаданий, как на день Благовещения: от него находилось в зависимости наибольшее количество тех верований, которые были укреплены на практических хозяйственных основах.

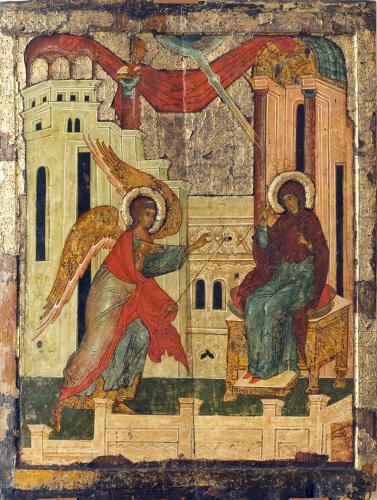

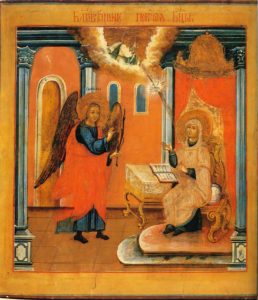

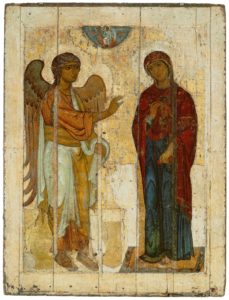

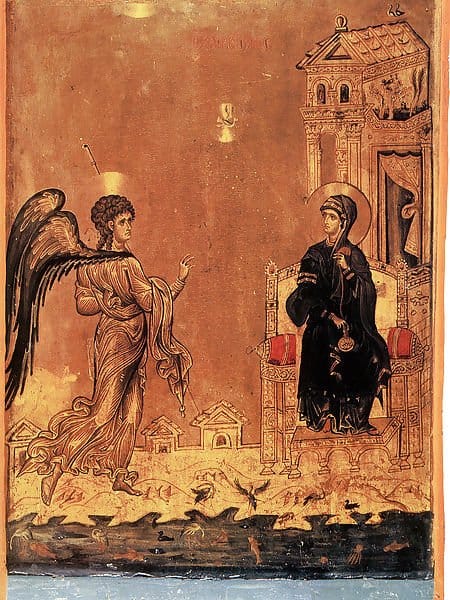

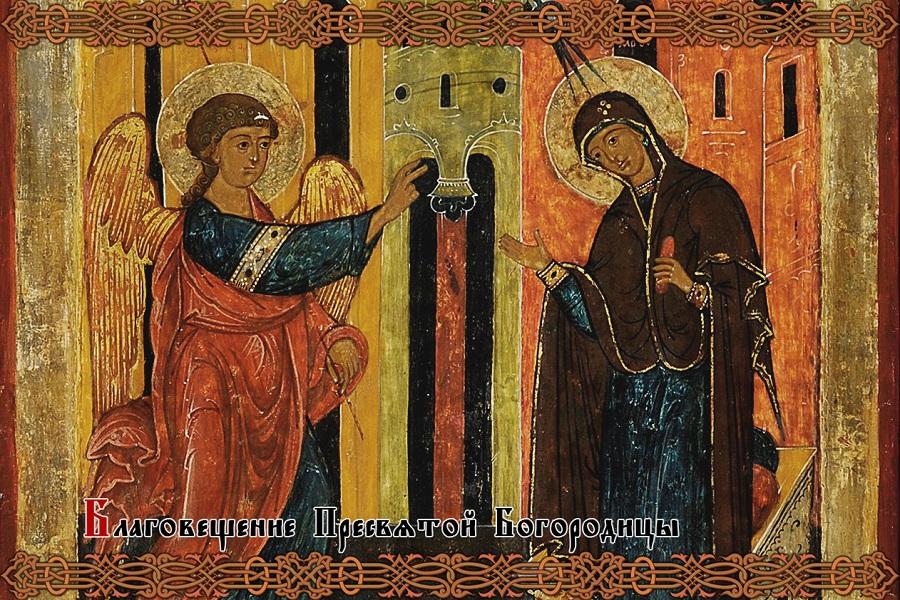

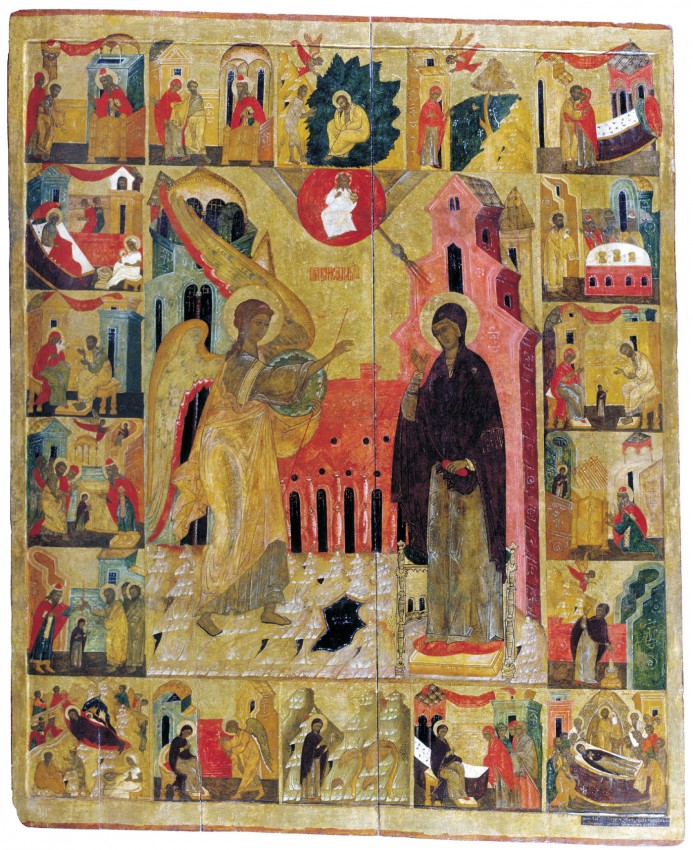

Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы

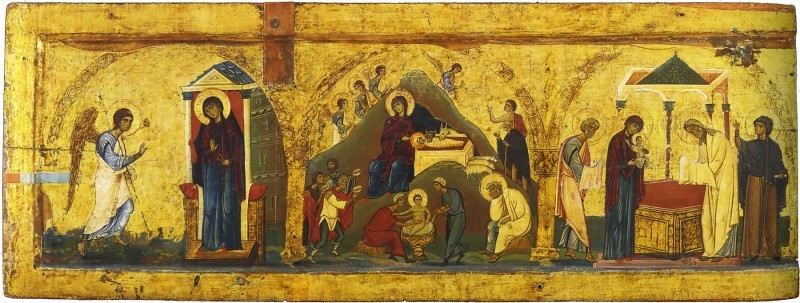

Древнейшими образами Благовещения являются фрески в древнеримских катакомбах (II век) и изображения на раннехристианских саркофагах. Уже к V веку из раннехристианских развились иконописные каноны, которые остаются почти неизменными в византийской и русской иконописи.

Основные принципы иконографии праздника — это двухфигурная композиция, представляющая Архангела и Богородицу.

Наиболее распространенным изводом является «Благовещение с пряжей». Богоматерь представлена сидящей за прядением, Ангел с посохом в левой руке порывистым жестом благословляет ее, сообщая посланную Господом весть. Согласно Преданию, Деве Марии выпал жребий прясть красную завесу для Иерусалимского храма, ту самую, которая в момент смерти Ее Сына разодралась надвое.

В иконах «Благовещение с Младенцем во чреве» («Устюжское Благовещение») делается попытка представить идею непорочного зачатия.

Изображения Благовещения Пресвятой Богородицы встречаются не только в иконописи и монументальной живописи, но и в миниатюрах рукописей, скульптуре, шитье.

Благовещенские храмы и монастыри на Руси

В ХI веке Ярослав I, оградивший город Киев каменною стеною со входными в нее золотыми воротами, построил над ними Благовещенскую церковь и сказал устами летописца: «Да сими врата благие вести приходят ко мне в град сей молитвами Пресвятые Богородицы и св. архангела Гавриила — радостей благовестника». Такой же храм был сооружен над воротами новгородского кремля, и затем вошло в обычай ставить надворотные Благовещенские церкви во всех больших старых монастырях.

На Руси было построено много храмов и монастырей, названых во имя Благовещения, в каждом русском городе. В первую очередь вспоминается Благовещенский собор Московского Кремля. В 1397 году великий князь Василий I, сын Дмитрия Донского, построил первый деревянный собор. Его расписывали Андрей Рублев, Феофан Грек и мастер Прохор их Городца. Позднее собор перестраивали, в 1475 году он сгорел, и на подклете псковские мастера выстроили новый белокаменный собор (1484-89).

В Кремле была еще одна Благовещенская церковь. Одна из кремлевских башен, носящая теперь имя Благовещенской, служила при Иване Грозном тюрьмой. Одному узнику, невинно заключенному, явилась Богородица и велела просить царской милости. Тогда же на наружной стене башни, обращенной к царским покоям, явился образ Благовещения. Впоследствии к башне был пристроен храм, разрушенный в 1930-е годы.

Один из самых древних Благовещенских храмов находился в Витебске (Белоруссия). По преданию, его построила еще княгиня Ольга при основании города в 974 году. Церковь много раз перестраивали, а в 1961 году разрушили, чтобы освободить место для разворота трамваев. Восстановлена в 1993–98 гг. в облике XII века.

В честь Благовещения Богородицы освящен собор Муромского Благовещенского монастыря в г. Муроме Владимирской области. Первая деревянная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была поставлена в Муроме в 1192 году. В 1553 году на месте церкви началось строительство Благовещенского мужского монастыря. В 1612-1616 году обитель сильно пострадала от пожаров, кроме того, ее разграбили поляки, однако в скором времени благосостояние монастыря восстановилось, а Благовещенская церковь, согласно описи 1637 года, «после разорения от поляков обновлена игуменом». Высокий куб основного объема храма перекрыт сомкнутым сводом, который украшен двумя рядами кокошников. Третий ряд зрительно образуют кокошники в основании барабанов каждой из пяти глав. Основным элементом скромного декора являются оконные наличники. Весьма тщательно украшены барабаны пяти глав собора.

В честь Благовещения Богородицы освящен монастырь в г. Киржаче Владимирской области. Время первоначального основания Благовещенской церкви неизвестно, но она уже упомянута в летописи в 1564 году как каменная. Каждая стена церкви оканчивается вверху тремя полукружиями и разделена полуколоннами. Алтарь имеет три полукруглых выступа. На сводах устроен восьмигранник, на котором утвержден круглый фонарь с узкими продолговатыми окнами, украшенными по сторонам лепными колонками. Крест на главе восьмиконечный. В советское время Благовещенский монастырь не функционировал. В 1932-1934 годах был взорван храм преподобного Сергия Радонежского. В годы войны Благовещенский собор использовался под склад боеприпасов, в его помещениях в разное время располагались то колбасный цех, то керосиновая лавка. Только в 1990 году Благовещенский и Спасский храмы были возвращены РПЦ и монастырь был возобновлен.

В честь Благовещения Пресвятой Богородицы был освящен монастырь в д. Тимошкино Владимирской области. Церковь построена в период между 1530 и 1540 годами. Благовещенская церковь монастыря — редчайший тип крещатого храма, являющийся прототипом церкви Вознесения в Коломенском.

В честь Благовещения Пресвятой Богородицы был освящен Никандров монастырь в Псковской области, основанный в 1585 году. Тогда же была построена Благовещенская церковь. В 1665 году обитель была разграблена поляками, а в 1667 году сгорели все 4 церкви и монастырские постройки. Позднее обитель возродили. 9 ноября 1928 года обитель ликвидировали, постройки передали военному ведомству на слом. Монастырские здания разобрали на кирпичи, из которых построили военный городок, впоследствии уничтоженный немецкой авиацией. После закрытия Никандровой пустыни и сноса части ее строений, на монастырских землях местные жители организовали колхоз. В конце XX века монастырь стал возрождаться.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь Соловецкого Зосимо-Савватиевского Спасо-Преображенского монастыря на Соловках в Архангельской области. Надвратная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — небольшой одноглавый храм, построенный над проездной аркой Святых ворот в 1596–1601 годах. Первоначально церковь была меньшего размера, с запада к ней примыкала паперть, с севера — деревянное крыльцо-всход. Венчала ее сложная кровля с трехъярусным пощипцовым покрытием. Храм неоднократно перестраивался: церковь, убрав паперть, «распространили» над Святыми воротами. Пощипцовое завершение после пожара 1745 года заменили четырехскатной крышей, деревянные галереи и крыльцо возвели каменными, окна и проездную арку растесали. В ходе перестроек увеличились площадь храма, над входом были устроены хоры, церковь оказалась включенной в объем крепостной стены. Благовещенская церковь была домовой церковью настоятеля и из алтаря сообщалась переходом с его покоями. Это единственный храм в монастыре, где сохранились конструкция иконостаса и почти в полном составе настенная живопись. Иконостас за свою историю не раз перестраивался. В 1836 году произошло его последнее поновление перед закрытием обители. С 1925 по 1937 годы в храме размещался лагерный музей. В настоящее время обитель возрождена.

В честь Благовещения Богородицы освящен храм Троицкого Антониева Сийского монастыря в п/о Большая гора Архангельской области. Благовещенскую церковь с трапезной и келарской начали возводить в 1638, а завершили в 1644 году. Высокое двухмаршевое крыльцо было перекрыто цилиндрическими сводами, поддерживаемыми гранеными столбами, оно подводило к огромной одностолпной трапезной, из которой можно было попасть и в церковь, и в келарскую. Завершение храма было сделано шатровым. Церковь, трапезная и келарская поставлены на высокий подклет, где на первом ярусе разместились хозяйственные службы — кладовые, пекарня. Церковь неоднократно подвергалась реставрации.

В честь Благовещения Богородицы освящен собор в г. Сольвычегодске Архангельской области. На сооружении укреплена надпись: «…построен усердием и иждивением именитых людей Строгановых в 1560 году». Эта дата — начало строительства собора. Закончен он был двадцать четыре года спустя. Сооружение представляет собой большой двухстолпный пятиглавый храм на высоком подклете. Основание собора опоясано галереей, которая первоначально была открытой. Особую прелесть фасадам собора придает широкая лента — фриз из фигурно уложенного кирпича в верхней части стены под закомарами. Однако ныне собор в значительной степени отличается от первоначального. Отдельные части здания значительно перестроены.

В честь Благовещения Богородицы освящен собор в с. Сновицы Владимирской области. На месте приходской церкви издревле существовал мужской монастырь. Благовещенская церковь датируется 1501 годом и является двухэтажной. После революции 1917 года храм разграбили и закрыли. Вскоре устроили в нем жилые квартиры. В годы Великой Отечественной войны на территории бывшего монастыря разместилась воинская часть. В 1990 году Благовещенскую церковь вернули местной общине РПЦ.

В честь Благовещения Богородицы освящена домовая церковь во епископских палатах в Суздальском Кремле во Владимирской области. Первое указание на строительство каменного здания на архиерейском дворе в Суздале находим во Вкладной книге Суздальского собора, в которой записано: «Лета 7067 (1559 г.) владыка Афанасий поставил на дворе теплую каменную церковь во имя Благовещения с такою же палатой …» Здание этой церкви в XVII в. было перестроено и в таком виде дошло до нас.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь на архиерейском дворе в Суздальском Кремле во Владимирской области. Церковь датируется 1635-36 гг. В дальнейшем храм перестраивался.

В честь Благовещения Богородицы освящена надвратная церковь Покровского монастыря в г. Суздале Владимирской области. Церковь была построена в 1515 году. В течение веков она много раз перестраивалась. В советский период церковь была разорена. В конце 1950-х годов в ходе комплексной реставрации архитектурных памятников Покровского монастыря ее отреставрировали, в ней открылась музейная экспозиция. Богослужения здесь стали совершаться с 1992 года.

В честь Благовещения Богородицы освящена надвратная церковь Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале Владимирской области. Первое упоминание о ней мы находим уже в Описи 1628-1630 года: «…В Суздале ж на посаде Спаской Еуфимиев монастырь. На монастыре… ворота святые каменые на воротех церковь Благовещения Пресвятые Богородицы да предел Ивана Списателя Лествицы…». Церковь перестраивалась и в настоящее время представляет собой небольшой куб над одним из проемов Святых ворот. С востока к нему примыкает высокая, почти на высоту самого куба, трехчастная апсида, а с запада — над вторым проемом ворот — размещена паперть под деревянной кровлей. Декор из фигурного кирпича очень разнообразен, что характерно для эпохи «узорочья» середины — конца XVII века.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь в Ферапонтовом-Белозерском Богородице-Рождественском монастыре в с. Ферапонтово Вологодской области. Церковь Благовещения с трапезной палатой была построена в 1530-1531 годах. Трехъярусная, столпообразная, с сомкнутым сводом безапсидная трапезная церковь строилась «под колоколы». Первый ярус служил хлебней и каменными погребами, на втором устроена церковь, третий ярус был звонницей. С постройкой колокольни колокола переместили на новое место.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь на Ваганькове в Москве. Храм был возведен вначале XV в. Позднее (в XVI-XVII вв.) была выстроена трапезная, а в XVIII в. — колокольня. Уже в XVIII в. церковь была закрыта и уничтожена.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь Троицкого Зеленецкого монастыря в пос. Зеленец Ленинградской области. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы датируется 1565 годом. Церковь поднимается высоким кубом над пониженным крылом, над алтарем, помещенным в более низком полукруглом выступе. Верх этого церковного куба опоясан тремя бороздчатыми карнизами, с широкими между них архитравами, а невысокая крыша закончена одною шестигранною двухъярусною, небольшой главой. В 1919 году Троицкий Зеленецкий монастырь был закрыт и возобновлен лишь в 1993 году.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь в с. Степановское Раменского района Московской области. В XVI веке был построен одноглавый белокаменный храм с двумя небольшими приделами. Благовещенский храм представлял собой четверик, сложенный из кирпича, с белокаменной облицовкой, сохранившейся в нижней части здания и поныне. К основному объему примыкали одноглавые приделы с отдельными апсидами. Свод был крестчатым, его следы сохранились внутри. В конце 1680 — начале 1690-х годов церковь была обновлена. После революции храм был закрыт.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь в Аркажах в Великом Новгороде. Церковь Благовещения у деревни Аркажи представляет наиболее древний образец небольших четырехстолпных новгородских храмов XII века. Это одноглавый трехапсидный храм. Современная восьмискатная кровля появилась при перестройке рухнувших перекрытий в XVI в. К XVII в. относятся появившиеся после растески древних оконных проёмов резные наличники. Храм неоднократно реставрировался.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь в Великом Новгороде, построенная в период между 1362 и 1466 гг. Двухэтажная галерея с шатровой колокольней над средней частью объединяет церковь Михаила Архангела с церковью Благовещения в единый архитектурный ансамбль, расположенный к юго-востоку от Ярославова дворища. Нижний этаж галереи состоит из трех пар мощных квадратных столбов, на которых покоятся крестовые своды. Верхний этаж галереи представляет вытянутое с юга на север помещение, перекрытое коробовыми сводами. В годы Великой Отечественной войны переход и колокольня были лишены покрытий и завершений. Реставрационно-восстановительные работы проводились в 1960-1961 гг.

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь Успенского Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области. Церковь была построена в 1541 году. Стены церкви имеют красный цвет, белую отделку, в том числе фронтонов окон и пояса на барабане купола, а сам фасад делится на две части. Причем пояс изготовлен из керамических плит, покрытых глазурью. Позже, в XVII веке, и фасад храма Благовещения Пресвятой Богородицы, и внутреннее убранство подверглись изменениям.

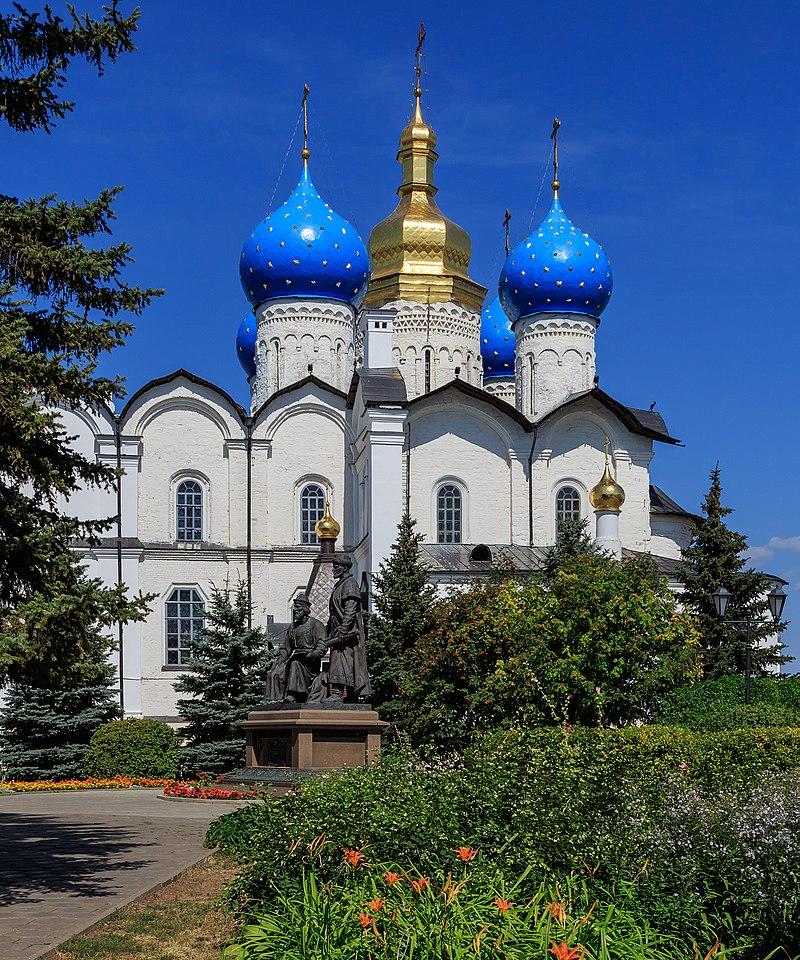

В честь Благовещения Богородицы освящен собор Казанского Кремля, построенный в период между 1556 и 1562 гг. Первоначально представлял собой каменный пятиглавый трехапсидный храм с пристроенными в конце XVI века боковыми приделами — Борисоглебским и во имя Муромских чудотворцев. Главки древнего собора были с шлемовидными куполами. Каменная пятиярусная колокольня была пристроена в конце XVI в. В 1736 году к западной части собора была пристроена одноэтажная кирпичная трапезная, шлемовидные купола были заменены луковичными, а центральный купол приобрел завершение в стиле украинского барокко. Страшный пожар 1815 года, во время которого пострадал весь Казанский кремль, заставил заняться серьезной реконструкцией собора. С 1817 по 1821 гг. полуразрушенная трапезная часть собора была реконструирована. Решением ЦИК ТССР от 20 сентября 1925 года Благовещенский собор был закрыт и передан Музейному отделу, который передал соборные помещения Государственному архиву под архивохранилище. В 1995 году передан в ведение Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Казанский кремль».

В честь Благовещения Богородицы освящена церковь Борисоглебского монастыря в пгт. Борисоглебский Ярославской области. Одноглавая Благовещенская церковь была построена в 1524-1526 годах. В XVII позакомарное покрытие, придававшее церкви большую стройность и подчеркивавшее главенствующую ее роль в общей композиции с трапезной и настоятельскими покоями, заменили на четырехскатное. Окна храма были растесаны.

Также в честь Благовещения Пресвятой Богородицы были освящены монастыри и церкви в Румынии, Чехии, Польше, Грузии, Греции, Египте и Палестине.

Следует сказать, что есть даже город, названный в честь праздника — Благовещенск на Дальнем Востоке, на границе с Китаем. Он был основан в 1856 году и носил название Усть-Зейский военный пост (на месте слияния Зеи и Амура). Первый храм, который был там построен, освятили во имя Благовещения, откуда и город получил свое имя. Удивительно, но при советской власти город сохранил свое «православное» название!

Старообрядческие храмы Благовещения Пресвятой Богородицы

Старообрядцы продолжили традицию возведения Благовещенских храмов. Этому празднику посвящен строящийся храм Русской Православной старообрядческой Церкви в Калининграде и в с. Дой Май (Румыния).

Общины Русской Древлеправославной Церкви в Балаково Саратовской области, селе Черемшанка (Казахстан) и п. Усты Нижегородской области также отмечают сегодня престольный праздник.

Благовещению посвящены храмы поморских общин Архангельска, Таллина (Эстония), д. Макаровки (Латвия), г. Даугавпилса (Латвия) и придел Рижской Богоявленской общины (Латвия).

Душеполезное поучение на Благовещение

… Поелику Господь сказал Еве: «В болезни будешь рождать детей» (Быт. 3, 16), теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве ангел, говоря: «Радуйся, Благодатная»! Поелику Ева была проклята, Мария теперь слышит: «Благословенна Ты». Мария размышляла о приветствии, каково оно: не гнусное ли и порочное, каково обращение мужчины к девице, или Божественное, так как в приветствии упомянуто и о Боге: «Господь с Тобою»? Ангел, во-первых, успокаивает сердце Ея от страха, чтобы Она приняла Божественный ответ в невозмутимом положении; ибо в состоянии смущения Она не могла бы должным образом выслушать имеющее сбыться, — потом, как бы в изъяснение вышесказанного слова «Благодатная», говорит: «Обрела Ты благодать у Бога». Ибо быть облагодатствованным значит получить благодать у Бога, то есть угодить Богу.Но это счастье общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога, а приносимое Марии приветствие не идет еще ни к кому.

«И вот зачнешь» — этого преимущества не удостоилась еще никакая другая дева. Сказал: «во чреве»; этим показывается, что Господь существенно воплотился из самих ложесн Девы. Пришедший для спасения рода нашего справедливо назван «Исусом», ибо имя сие в переводе на греческий язык означает «спасение от Бога». Исус, по толкованию, значит Спаситель, потому что и спасение называется «иао». «Он будет, — говорит, — велик и наречется Сыном Всевышнего». Велик был и Иоанн, но он еще не был и сыном Всевышнего, а Спаситель — велик по Своему учению и — «Сын Всевышнего» тоже по учению, ибо Он учил, как имеющий власть, и по совершению дивных чудес. Слово было Сыном Всевышнего и прежде веков, но не называлось так и не было известно; когда же воплотилось и явилось во плоти, тогда и назван Сыном Всевышнего видимый и творящий чудеса.

Слыша о «престоле Давыда», не подумай о царстве чувственном, но разумей о Божественном, которым Он воцарился над всеми народами Божественною проповедью. «Дом Иакова» суть уверовавшие как из евреев, так точно и из других народов, ибо таковые собственно суть Иаков и Израиль. Как же говорится, что Он воссел на престоле Давыдове? Слушай. Давыд был меньший между братьями своими; и Господь был в презрении и поношении, как ядца и винопийца, и сын древоделателя, и в бесчестии даже у своих братьев, сыновей Иосифовых. «Ибо и братья Его, — сказано, — не веровали в Него» (Ин. 7, 5). Давыд, несмотря на благотворительность, был гоним; и на Господа, творящего чудеса, клеветали и бросали камни. Давыд победил и воцарился кротостью; и Господь воцарился, принявши крест по кротости. Итак, видишь ли, в каком смысле говорится, что Он воссел на престоле Давыдове? Как Давыд принял чувственное царство, так Господь принял духовное царствование, которому «не будет конца». Ибо царствованию Христову, то есть богопознанию и христианству, не будет конца. Ибо мы и в гонении сияем благодатью Христовою.

… Но посмотри, что говорит Дева. «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему»: Я доска живописца; пусть пишет писец, что он хочет; пусть творит Господь, что Ему угодно. Очевидно, прежде сказанное «как будет это» было выражением не неверия, а желания узнать образ; ибо если б не верила, не сказал бы: «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему». Знай и то, что Гавриил значит «человек Божий», Мариам — «госпожа», а Назарет — «освящение». Посему, когда Бог имел соделаться человеком, прилично посылается Гавриил, который означает «человек Божий»; да и приветствие совершается в святом месте, то есть в Назарете, ибо где Бог, там нет ничего нечистого.

(Блаженный Феофилакт Болгарский, толкование на Евангелие празднику Благовещения Пресвятой Богородицы (Лк. 1, 24-38), приводится в сокращении).

Тропарь (глас 4)

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак (глас 4)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Величание

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА, ЕГО СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ

Благовещение Пресвятой Богородицы – праздник, посвященный воспоминанию и прославлению события, описанного в Евангелии от Луки (Лк. 1, 26–38).

У древних христиан этот праздник носил различные наименования: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии; и только в VII веке на Востоке и Западе ему было усвоено наименование Благовещения Пресвятой Богородицы.

Установление праздника принадлежит самой глубокой древности. Празднование Благовещения известно уже в III веке (См.: Слово святого Григория Чудотворца на Благовещение). В своих беседах святой Иоанн Златоуст и блаженный Августин называют Благовещение древним и обычным церковным праздником. В течение V-VIII вв., вследствие появления ересей, уничижавших Лицо Богоматери, праздник особенно был возвеличен в Церкви. В VIII в. святой Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили каноны на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, которые и теперь поются Церковью.

Когда «оскуде князь от Иуды, время наста прочее (уже), в немже явится языков (народов) надежда – Христос»68. Тогда «послан бысть (Архангел) Гавриил к Деве Марии и возвести Ей неизглаголанную радость, яко безсеменно зачнет и не истлеет. Родиши бо Сына, Превечнаго Бога, да спасет люди Своя от грех их»69. Благовещением открывается «еже от века таинство»70, «Совет Превечный»71 Пресвятой Троицы о Боговоплощении для спасения людей от грехов их72. Через Благовещение Ангела становится известным «Совет Вышняго», изначальный и истинный, таинство, прежде веков предопределенное Отцом, проводимое всеведущим Богом, предсказанное пророками, ныне же ставшее явным: Бог (Слово) вочеловечился, приняв плоть от Девы – «во утробу вселися Девичу предочищенную Духом»73.

Это великое таинство Боговоплощения в начале не было известно даже Ангелам и, будучи соблюдаемым прежде всех веков, было доверено одному Архангелу Гавриилу, служителю чуда воплощения, «великому воеводе Невещественных», и он, пришедши в Назарет, поведал об этом Чистой Деве Марии74.

Песнопения службы Благовещения указывают на непостижимость для человеческого разума образа воплощения и рождения во плоти Сына Божия.

Но когда угодно Богу, то и необычное и «преславное» удобно совершается75 и побеждается порядок природы («естества чин»)76. Бог воплощается неизреченным и непостижимым образом «паче слова и смысла», как Сам знает77. Ограниченному человеческому разуму и даже уму Ангельскому непостижимо то, что «Бог в человецех, Невместимый в ложеснах, Безлетный в лето: и еже преславнее, яко и зачатие безсеменно, и истощание несказанно, и таинство елико. Бог бо истощавается и воплощается, и зиждется, Ангелу к Чистей зачатие глаголавшу»78.

«О, таинства! Образ истощания неведом, богатство благости несказанно. Ангел служит чудеси: Девича утроба Сына приемлет: Дух Святый низпосылается: Отец свыше благоволит: и изменение общим творится советом»79.

Воплощенное домостроительство (слав. «смотрение») о спасении мира есть действие во всей полноте Единотройческого Божества: Отец благоволит, Дух Святой низпосылается и Сын воплощается, спасение («изменение» – воссоздание) «общим творится советом». И в Богородицу вся полнота Божества «вселися телесне, благоволением Отца Присносущного и содействием Всесвятаго Духа»80.

Как непостижимо было само воплощение Бога Слова и сверхъестественно (превыше законов природы) зачатие от Святого Духа, так неизреченно, непостижимо для человеческого ума и то, что по Рождестве Родившая осталась Девой, ибо Она «в рождестве матерскаго избежала еси тленнаго естества, и превыши сущи»81, «неискусомужно» и «без нетления» родив Сына, по рождестве пребыла Чистая Приснодева82.

В Боговоплощении была явлена высшая степень любви Божией к падшему человеку. Сын Божий воплотился, вочеловечился, чтобы воссоздать человека, исполнить его «всяческия славы», возвратить утерянное Богообщение.

Сын Божий «Отцу Соприсносущный, Собезначальный и Сопрестольный, щедротство прием и человеколюбную милость, Себе постави во истощание»83.

Ради этого милосердия и человеколюбивой милости к людям Сын Божий уничижил Себя (слав. «постави во истощание»), ради человека истощил внешние, свойственные Богу величие и славу, смирил Себя, чтобы приблизиться в вочеловечении к Своим падшим сынам: «Соприсносущное Слово Пребезначальнаго Отца, не разлучився горних, ныне предста дольним, ради крайняго благоутробия: милость прием, еже на ны поползновения, и Адамову нищету восприем, вообразися в чуждее»84.

Своим воплощением Бог показал, что любовь есть сущность Его Божественного Бытия, что Он есть любовь (1Ин. 4:8, 16). Только безграничная любовь могла побудить Бога сойти к человеку, облечься в «перстность» человеческого тела, воплощением соединиться с человеком, взять на себя грехи всего мира, спасти человека от смерти и соделать сыном Света, способным к бессмертной, вечной жизни в Богообщении (Ин. 3:16; 1Ин. 4, 9–10; 2Кор 5,19; Рим. 5, 8).

«Се воззвание ныне явися нам: паче слова Бог человеком соединяется; Архангеловым гласом прелесть отгоняется: Дева бо приемлет радость, земная быша небо, мир разрешися первыя клятвы»85. «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу»86. «Да веселятся небеса, и радуется земля», – восклицает Церковь устами святого песнотворца Иоанна Дамаскина87. Поистине, это радость и небесных и земных, ибо с пришествием Христа на землю «нижняя с вышними совокупляются, Адам обновляется» и весь человеческий род, «сень нашего естества становится храмом Божиим, обожаясь Божеством»88.

«Еже от века таинство открывается днесь, и Сын Божий, Сын Человечь бывает, да худшее восприем (т.е. человеческое естество), подаст ми лучшее (т.е. спасение, обожение). Солгася (обманулся) древле Адам, и Бог вожделев быти не бысть: Человек бывает Бог (Бог становится человеком), да бога Адама соделает (да обожит Адама). Да веселится тварь, да ликовствует естество (природа), яко Архангел Деве со страхом предстоит и, еже «радуйся», приносит печали сопротивное (в противоположность бывшей печали). За милосердие (по сострадательной милости) вочеловечившийся Боже наш, слава Тебе»89.

Вместе с радостью об избавлении, обновлении, воссоздании90 нашего тленного естества через Боговоплощение, в богослужебных песнопениях Благовещения много места уделяется и восхвалению Той, Которая послужила этой великой тайне – Приснодеве Марии. «Радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою», – приветствует Церковь Богоматерь Архангельским приветствием. «Всяк земнородный, все люди да воспрянут в радости, просвещаемые Духом Божиим, а с ними да торжествуют и бесплотные Ангелы, преклоняясь перед священным торжеством Богоматери и восклицая: Радуйся, Всеблаженная Богородица, Чистая Приснодева»91. «Все (о, Богородице) изумилось Божественной славе Твоей; ибо Ты, не познавшая брака, имела во чреве Всевышнего Бога и родила Превечного Сына, даруя мир всем, прославляющим Тебя»92.

Через Боговоплощение совершается спасение, обожение человеческого естества. Послужила же сему таинству Пречистая Дева Мария, которая как совершеннейший и святейший Человек обрела благодать перед Богом – «Еяже никогдаже обрете другая»93 – и сподобилась быть Материю воплотившегося Бога Слова, «благоволившего Ею избавити человеческое тленное существо»94. Спасение человека Бог содевает не без человека, не без его соучастия в спасении, как богочеловеческом деле. И в лице Богоматери, Которая показала величайшую святость, глубочайшее смирение перед Богом, перед тайной воплощения, как бы сама тварь добровольно принимает участие в богочеловеческом деле спасения.

Поэтому в богослужении Благовещения вместе с Архангельским «Радуйся», Церковь, обращаясь к Богоматери, послужившей тайне Боговоплощения, взывает: «Радуйся, Еюже радость возсияет: Радуйся, Еюже клятва исчезнет. Радуйся, падшаго Адама воззвание: Радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, утробо Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь: Радуйся, Невесто Неневестная»95.

В песнопениях службы Благовещению мы находим объяснение многих истин, касающихся тайны спасения людей через Боговоплощение. Но полного понимания христианских истин о Воплощении, Кресте и Воскресении Господа Иисуса Христа мы можем достичь, изучая другие двунадесятые праздники: Рождество Христово, Богоявление, Преображение, Воздвижение Креста Господня, службы Пасхи и Страстной седмицы.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРАЗДНИКА

По своим особенностям праздник Благовещения приближается к праздникам Рождества Христова и Богоявления. Он принадлежит к числу двунадесятых Богородичных праздников, но поскольку часто попадает на дни Великого Поста, то имеет только один день предпразднства и один день попразднства, совпадающий с отданием праздника.

Праздник бывает в дни Великого Поста или Светлой седмицы, от четверга 3 седмицы Великого Поста до среды Светлой седмицы (включительно).

Если Благовещение случится в Лазареву субботу, то оно не имеет попразднства. А если праздник Благовещения случится в Неделю Ваий, Страстную или Светлую седмицу, то он не имеет ни предпразднства, ни попразднства, а празднуется один день.

Особенности службы предпразднства см. в Типиконе под 24 марта, а для попразднства – под 26 марта.

СЛУЖБА ПРАЗДНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЯ (см. Типикон под 25 марта)

Всенощное Бдение может начинаться великим повечерием (как праздник Рождества Христова), вечерней или утреней.

Великим повечерием всенощное бдение праздника Благовещения начинается тогда, когда накануне днем (т.е. 24 марта) была совершена вечерня (со входом и паремиями), отдельно или в соединении с Литургией Преждеосвященных Даров (если праздник приходится на вторник, среду, четверг, пятницу или субботу Четыредесятницы, вторник, среду или четверг Страстной Седмицы).

Великой вечерней всенощное бдение начинается в том случае, если Благовещение случится в Недели и в понедельники Великого Поста, а также во все дни Светлой седмицы.

Утреней всенощное бдение начинается, если Благовещение случится в Великий Пяток (накануне, в четверг днем перед Литургией святого Василия Великого служится вечерня) и в Великую Субботу (накануне, в пятницу, вечерня совершается особо). Если Благовещение случится на Пасху (такое совпадение называется Кириопасха), то Пасхальная утреня имеет особенность: вместе с пасхальным каноном поется канон Благовещения, и после 6 песни полагается чтение Евангелия праздника Благовещения.

На благословении хлебов (на литии), на «Бог Господь» и в конце утрени поется тропарь праздника (гл. 4): «Днесь спасения нашего главизна (начало) и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

На утрене Благовещения всегда читается Евангелие, поются полиелей и величание. Исключением здесь являются:

Кириопасха – когда Благовещение случится в самый день Пасхи. На Светлой заутрене, перед великой ектенией на «Слава» и затем на «и ныне» поется тропарь Благовещения (2 раза). Полиелея и величания не бывает. Евангелие Благовещения читается на утрене после 6 песни канона (перед этим поется прокимен Благовещения). Канон праздника соединяется с пасхальным каноном.

Если Благовещение случится в Неделю Ваий, то после полиелея поется величание Благовещения, но прокимен – Недели Ваий, и Евангелие – Недели Ваий, а не Благовещения.

Если Благовещение случится в Великий Пяток, то на утрене читаются 12 дневных («страстных») Евангелий. После 7 дневного Евангелия бывает полиелей и величание праздника, а затем поются степенны: первый антифон 4 гласа, прокимен праздника и читается Евангелие праздника. Канон праздника соединяется с трипеснцем Великого Пятка96.

Канон праздника, по обычаю, читается двумя чтецами (до 9 песни): один читает тропари «Ангела», другой – «Богородицы». Тропари 9 песни читаются одним чтецом с припевом, который поет хор.

По 8 песни канона «Честнейшую Херувим», как правило, не поем, а поется припев и ирмос 9 песни или одного праздника Благовещения (до Недели Ваий), или вместе с припевом и ирмосом Триоди (начиная с Недели Ваий и в Пасхальную седмицу). Исключением здесь является празднование Благовещения в Недели 3, 4 и 5 седмиц Великого Поста, когда по 8 песни поется «Честнейшую Херувим».

Великое славословие Великим Постом чаще всего читается, а не поется – вне зависимости от праздника Благовещения (кроме суббот и воскресений). В Пасхальную седмицу и на Благовещение Великого славословия не положено. Если великое славословие читается, то в конце утрени бывает ектения «Помилуй нас, Боже» и совершаются три великих поклона с молитвой Ефрема Сирина (если они положены в эти дни Великого Поста).

Часы служатся вседневные (если Благовещение случится в одну из суббот или Недель Четыредесятницы, в Великий Четверг или Великую Субботу) или великопостные (в прочие дни Четыредесятницы и Страстной седмицы). Поклоны на великопостных часах бывают только на Первом часе и Изобразительных (по 3 великих поклона), а на Страстной седмице – на всех часах (также по 3 великих поклона).

Если Благовещение случится в Великий Пяток или Пасхальную седмицу, то часы совершаются те, которые положены в эти дни (т. е. соответственно Великие часы и пасхальные).

В самый день Благовещения совершается вечерня, которая соединяется с Литургией в те дни, когда на Благовещение совершаются великопостные часы, а также в четверг, пятницу и субботу Страстной Седмицы.

Если праздник Благовещения приходится на субботу или воскресенье 3, 4, 5 и 6 седмиц Великого Поста или на Пасхальную седмицу, то вечерня совершается после Литургии, в свое время (вечером).

Литургия в праздник Благовещения всегда совершается или святого Иоанна Златоуста или святого Василия Великого. Литургия Преждеосвященных Даров в день праздника Благовещения не совершается.

Литургия святого Василия Великого совершается в том случае, если праздник случится в дни, когда ее положено совершать, то есть в Недели Четыредесятницы (кроме Недели Ваий), в Великий Четверг и Великую Субботу. Литургия святого Иоанна Златоуста бывает в остальные дни, в том числе и в Великий Пяток (вслед за вечерней). На Литургии в праздник Благовещения вместо «Достойно» поется задостойник праздника (припев и ирмос 9 песни, которые заменяют «Честнейшую Херувим»). Но если Благовещение случится в Великий Четверг или Великую Субботу, то на Литургии святого Василия Великого поется задостойник не праздника, а дня (в Великий Четверг – «Странствия Владычня»; в Великую Субботу – «Не рыдай Мене, Мати»). Задостойник праздника («Яко одушевленному Божию кивоту») с припевом поется только в случае, если служба совершается в храме Благовещения.

Задостойник: припев «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите небеса Божию Славу!» и ирмос 9 песни: «Яко одушевленному Божию кивоту, да никакоже коснется рука скверных (непосвященных); устне же верных Богородице немолчно глас Ангела воспевающе, с радостию да вопиют: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Более подробные сведения о богослужении этого праздника в соединении с другими празднованиями определяются в специальном разделе Типикона, который называется «Марковы главы».

* * *

68

Благовещение, утреня, канон, п. 3, 1.

69

Утреня, седален по полиелее.

71

Великая вечерня, 1 стихира на «Господи, воззвах».

72

Великая вечерня, 1 стихира на литии и 1 стихира на стиховне.

73

Предпразднство Благовещения, утреня, канон, п. 3,4; стихира на «Слава, и ныне» на хвалитех.

74

Благовещение, великая вечерня, 3 стихира на «Господи, воззвах» и седален по 2-й кафизме утрени.

75

Утреня, канон, п. 8, 1.

76

Великая вечерня, 3 стихира на «Господи, воззвах».

77

Утреня, канон, п. 8, 4.

78

Великая вечерня, 4 стихира на литии.

79

Великая вечерня, 4 стихира на стиховне.

80

Великая вечерня, 3 стихира на литии.

81

Утреня, канон, п. 9, 1.

82

Утреня, канон, п. 4, 2.

83

Великая вечерня, стихира на «Слава» на литии.

84

Утреня, 2 стихира на хвалитех.

85

Великая вечерня, 3 стихира на стиховне.

86

Утреня, припев на 9 песни канона.

87

Великая вечерня, стихира на «Слава» на литии.

88

Великая вечерня, 4 стихира на стиховне.

89

Утреня, стихира на «Слава, и ныне» на хвалитех.

90

Утреня, седален по 2 кафизме; канон – икос по 6 песни, 3 стихира на хвалитех.

91

Утреня, канон, п. 9, ирмос.

92

Утреня, канон, п. 5, ирмос.

93

Утреня, канон, п. 1,2; срав.: п. 7, 4.

94

Утреня, канон, п. 7, 4.

95

Утреня, канон, икос по 6 песни.

96

Совпадение Благовещения с Великим Пятком было в 1950 году. Подробные Уставные указания см. «Богослужебные указания на 1950 год». М., 1950. Ч. 2. С. 6–46.

Источник: Литургика : Учеб. пособие для духов. семинарий / Г.И. Шиманский; Учеб. ком. Рус православ. церкви. Моск. духов. акад. — Москва : Учеб. ком. Рус православ. церкви, 2002. — 350, [1] с.

Комментарии для сайта Cackle

Приблизительное время чтения: 4 мин.

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы — двунадесятый праздник. В чем особенности иконографии праздника, почему на Благовещение выпускают птиц, что общего у этого праздника и Евангелия — ответы на эти вопросы читайте в материале журнала «Фома».

Cобытие:

Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет возвестить Деве Марии, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить младенца: Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Мария ответила ангелу: се, Раба Господня; да будет мне по слову Твоему (Лк 1:26–38).

Икона Благовещение Пресвятой Богородицы

На иконе Благовещения изображается явление архангела Гавриила Деве Марии, видимое удивление которой показано в соединении с глубочайшим смирением перед всемогуществом Бога. Над архангелом и Марией располагается особая форма нимба — мандорла, которая символизирует Божественное явление и зачатие Христа. Красная нить в руках Марии — это пряжа, которой, по церковному преданию, она занималась в этот великий для всей Церкви день.

Суть праздника Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. По учению Церкви, человек появляется на свет в момент зачатия в утробе матери, а не в момент его рождения.

По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел, умалил Себя до человека, а Дева Мария, став матерью воплощенного Бога, превзошла весь человеческий и ангельский мир. Для объяснения тайны Боговоплощения отцы церкви использовали греческое слово «кенозис», обозначающий «уничижение» или «истощание».

Явления ангелов, Божественных посланников, были известны на протяжении тысячелетий и производили не только восхищение, но и внушали страх перед своим величием. Человек Ветхого Завета понимал свое недостоинство перед светлыми существами иного мира. Но Христос, став одним из людей, сделал человека самым достойным из сотворенных существ.

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших»,

— слова этой одной из самых известных и любимых молитв Церкви, обращенных к Пресвятой Богородице, почти буквально повторяют обетование Деве Марии, произнесенное архангелом Гавриилом.

Благовещение стало началом исполнения Божественного обещания падшему человечеству в лице Адама и Евы о том, что их потомок, буквально, «семя жены» (Быт 3:15) уничтожит, прельстившего их змея (дьявола). «Семя жены» — это образ безмужнего зачатия Христа, рожденного от Девы Марии.

Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: Еммануил, — строки важнейшего ветхозаветного пророчества о рождении Спасителя от непорочной Девы (Ис 7:14). Имя Эммануил буквально обозначает «с нами Бог», поэтому оно иногда встречается на иконах над изображением младенца-Христа.

Архангел Гавриил на иконах часто изображается с тростью как путник и посланник, со свечой или зеркалом — как вестник тайн, или с лилией — символом благословения; он неоднократно упоминается в Ветхом Завете, почитается в иудаизме и в исламе.

Благовещение по-гречески — Евангелие, Благая весть. Именно так называются первые четыре книги Нового Завета, важнейшие книги Библии. Пророчество о рождении Спасителя мира, исполнения которого так напряженно ждали в Иудее, совершилось как легкое дуновение ветра, незаметно для всего мира. Преклоняясь перед силой веры Богоматери и ее полным доверием Богу, Православная Церковь воздает Деве Марии первенство чести среди всех когда-либо рожденных людей.

Благовещение — центральное событие всей Священной истории, оно находится ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом. Завет с Авраамом начался с сомнения его пожилой жены Сарры в своей способности стать матерью, родоначальницей Богоизбранного народа. Новый Завет стал возможен благодаря чистой вере Девы Марии в откровение о сверхъестественном рождении ее будущего Сына — Мессии, Спасителя всего человечества (Лк 1:26–38).

Традиции праздника Благовещение Пресвятой Богородицы

Традиция выпускать на Благовещение белых голубей восходит к народной традиции встречи весны. Как и многие другие, эта традиция «воцерковилась». Из Евангелия мы узнаем, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное Зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет нашествием на нее Духа Святого: Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя (Лк 1:35). Из этого слияния народного обычая, крещенского образа Святого Духа и евангельских слов и появилась современная традиция.

Голубей, которых выпускает на Благовещение Патриарх, выращивает Федерация спортивного голубеводства. Взмыв в небо и покружив над храмом, птицы собираются в стаю и возвращаются в свой питомник.

Скачать и распечатать:

Читайте также другие публикации о празднике Благовещения

7 апреля 2023 года Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.

Содержание статьи

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля в 2023 году

- История Благовещения Пресвятой Богородицы

- Смысл праздника Благовещение Пресвятой Богородицы

- Молитвы Благовещения Пресвятой Богородицы

-

- Тропарь предпразднеству

- Ирмос 9-й песни

-

- Цитаты про Благовещение Пресвятой Богородицы

- Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы

- Стихи про Благовещение Пресвятой Богородицы

- Святые отцы о Благовещении

- Проповеди и статьи про Благовещение Пресвятой Богородицы

- Традиции Благовещения Пресвятой Богородицы в 2023 году

- Благовещение Пресвятой Богородицы в литературе

- Благовещение Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы — в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля в 2023 году

Благовещение означает «благая», или «добрая» весть.

Благовещение Пресвятой Богородицы

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении Ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией — даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса Христа, — напоминает профессор богословия диакон Андрей Кураев. — Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от Своего нареченного мужа Иосифа. Циничные «физиологические» аргументы лучше оставить при себе — христиане не хуже скептиков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что произойдет в Его жизни. Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он (Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И лишь когда Он слышит человеческое согласие. Да будет мне по слову Твоему», — лишь тогда Слово становится плотью.

Так начинается евангельская история. Впереди — Рождество и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение…»

История Благовещения Пресвятой Богородицы

Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта. Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря, которое с IV века сначала на Западе, а затем на Востоке считается днем Рождества Христова. Кроме того, это число согласуется с представлениями древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха как исторические события произошли в один и тот же день года.

Впервые эта дата появляется в сочинениях западных авторов III века Тертуллиана и священномученика Ипполита Римского как день Распятия Спасителя по римскому календарю (еще в VI в. св. Мартин из Браги писал, что многие галльские епископы считали Пасху неподвижным праздником). При этом сщмч. Ипполит на основании сопоставления ряда библейских стихов и буквального их толкования утверждал, что Рождество Христово произошло через 5500 лет после сотворения мира.

Источник, возле которого произошло Благовещение

Убеждение о 5500-летнем возрасте творения ко времени пришествия в мир Спасителя и о совпадении дат сотворения мира и пришествия Христа во плоти перешло в александрийскую традицию, но здесь решающей стала дата не Рождества Христова, а Благовещения: свт. Афанасий Великий писал, что Христос воплотился в утробе Девы на 25-й день марта, потому что в этот день первоначально Бог создал человека.

С V века место даты Распятия заняла дата Воскресения, а время земного служения Спасителя от Воплощения до Воскресения стало считаться кратным целому числу лет.

В византийской традиции дата 25 марта имеет огромное значение — это день не только Благовещения, но и сотворения мира, и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества св. Иоанна Предтечи.

День Благовещения нередко считался днем начала церковного или даже гражданского года как на Востоке, так и на Западе. Убеждение о совпадении исторической даты Воскресения Христова с 25 марта привело к тому, что этот день получил название «Кириопасхи» (Кириопасха — Господственная (т. е. настоящая, нормальная) Пасха; иногда встречается неправильная этимология — Господня Пасха). Сейчас Кириопасхой называют случающееся раз в несколько лет совпадение праздников Пасхи и Благовещения.

В России в связи с использованием Церковью юлианского календаря 25 марта выпадает на 7 апреля по григорианскому («гражданскому») календарю.

Изображения Благовещения присутствуют уже среди росписей катакомб 2-й половины II — 1-й пол. III веков, тем не менее, можно с большой степенью вероятности утверждать, что установление особого праздника Благовещения произошло не ранее IV века.

Благовещение, Рождество Христово, Сретение. XII в., монастырь святой Екатерины, Синай

Открытие св. равноапостольной Еленой в начале IV в. святых мест земной жизни Господа Иисуса Христа и начатое ею строительство храмов на этих местах (в частности, в Назарете) вызвали рост интереса к событию Рождества Христова и тайне Воплощения; возможно, с этим связано и установление Благовещения как отдельного праздника. В начале VIII в. армянский автор Григор Ашаруни писал, что праздник Благовещения был установлен свт. Кириллом Иерусалимским, то есть в 3-й четверти IV в.

Поскольку сведения о константинопольском богослужении V-VI вв. немногочисленны, ничего определенного о праздновании Благовещения в этот период в Константинополе утверждать нельзя, но уже к концу VII в. это один из самых почитаемых здесь праздников. Все византийские памятники VIII и последующих веков называют Благовещение среди важнейших праздников; богослужение Благовещению неизменно совершается 25 марта.

На Западе сведения о празднике Благовещения восходят примерно к тому же времени, что и на Востоке. Из сочинений западных отцов Церкви и писателей известны слова на Благовещение, приписываемые латинским авторам V в. блаженному Августину, святым Петру Хрисологу и Льву I Великому. Однозначно о литургическом почитании дня Благовещения говорится в Liber Pontificalis времен папы Сергия I (687-701), где Благовещение входит в число 3 праздников, посвященных Божией Матери, когда в Риме совершалась торжественная процессия.

Благовещение. Французская миниатюра конца XIII века

Название праздника в древности не было устойчивым, современное греческое название «евангелисмос» появляется лишь с VII в. В сочинениях древних авторов встречаются названия: греч. «день приветствия», «возвещение» или «день/праздник Благовещения»; лат. «annuntiatio angeli ad beatam Mariam Virginem» (Благовещение ангела ко блаженной Деве Марии), «Mariae salutatio» (приветствие Марии) и ряд других подобных по смыслу названий. Благовещение воспринималось и как Господский, и как Богородичный праздник. В отличие от Православной Церкви, где Благовещение считается одним из важнейших праздников (полное название — Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии), в католичестве это праздник второго класса (полное название Annuntiatio beatae Mariae Virginis — Благовещение Блаженной Девы Марии).

Благовещение. Китайская икона, XVIII век

Смысл праздника Благовещение Пресвятой Богородицы

Митрополит Сурожский Антоний:

«Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, не могли не вызвать не только изумления, не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа, – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух… Один из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь».

Благовещение. Мозаика храма Санта-Мария-Мадджоре. 1295 г.

Молитвы Благовещения Пресвятой Богородицы

Тропарь предпразднеству

| Днесь всемирныя радости начатки предпразднственное воспети повелевают: се бо Гавриил приходит, Деве нося благовестие, и к Ней вопиет: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. | Сегодня начала всемирной радости велят петь песнопения перед праздником, ибо вот, Гавриил приносит Деве благую весть и восклицает: радуйся, Благодатная, Господь с Тобой! |

Тропарь

| Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. | Ныне начало нашего спасения и обнаружение тайны, которая предуставлена была прежде всех веков: Сын Божий — Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Поэтому и мы с ним Богородице воскликнем: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! |

Кондак

| Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная. | Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая! |

Величание

| Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. | Словами Архангела взываем Тебе, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! |

Припевы

| Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу. | Земля, возвещай радость великую, небеса, хвалите славу Божию! |

Ирмос 9-й песни

| Яко одушевленному Божию кивоту, / да никакоже коснется рука скверных. / Устне же верных, Богородице, немолчно, / глас Ангела воспевающе, / с радостию да вопиют: / радуйся, Благодатная, / Господь с Тобою. | Пусть одушевленного Божия Ковчега / отнюдь не касается рука непосвященных, / но уста верных, не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в радости Богородице да взывают: / радуйся, Благодатная, / Господь с Тобою! |

Цитаты про Благовещение Пресвятой Богородицы

«Достойный почитатель Благовещения должен по временам погружаться в чтение Слова Божия и сосредотачиваться на прочитанном, как имела обыкновение поступать и Благословенная в женах.

Одной из целей почитателя Богоматери должно быть стремление к жизни тихой и от суеты удаленной, но при этом внутренне насыщенной и глубокой.

Условности существования могут не дать человеку такого подарка, да он и сам может быть неспособен на продолжительное сосредоточенное жительство. Но стремиться к тишине и молитве, вздыхать по временам об их отсутствии обязан всякий человек, возводящий глаза к небу и повторяющий Гаврииловы слова: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою».

Протоиерей Андрей Ткачев

«На ложь о человеке, на его редукцию к земле и к животу, к низменному и животному, на подчинение его непреложным и безличным законам природы Церковь отвечает образом Марии, пречистой Богоматери, Той, к Которой, по словам русского поэта, всегда возносятся «от великой полноты сладчайшие людские слезы». Радость о том, следовательно, что тут преодолевается та неправда, та ложь о человеке, которой все время наполняется мир. Радость любования, радость обладания — ибо этот образ всегда с нами, как утешение и ободрение, как вдохновение и помощь».

Протопресвитер Александр Шмеман

«И в празднике Благовещения Божией Матери переплетаются таинственно и страшно, страшно и дивно эти два настроения. С одной стороны – как не ликовать, как не изумляться и не трепетать при мысли, что глас Господень достиг Пречистой Девы Богородицы и ангел возвестил Ей, что Сам Бог через Нее станет человеком, войдет в этот мир, и что приходом Божиим весь мир уже будет преображен, уже не будет стоять лицом к лицу со своим Творцом только в трепете и благоговении, но будет ликовать, что в нем, в его сердцевине — Сам Бог: не только о том, что человек так велик, что Бог мог с ним соединиться, но вся тварь вещественная, видимая соединена с Ним таинственно…»

Митрополит Сурожский Антоний

Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы

Читайте также — Благовещение: картины и иконы

Стихи про Благовещение Пресвятой Богородицы

Валерий Брюсов

Благовещенье

Ты была единая от нас,

Днем Твоей мечтой владела пряжа,

Но к Тебе, святой, в вечерний час

Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,

Дева, предреченная пророком.

Гавриил, войдя, склонился ниц

Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,

Ты покорно опустила очи.

Буди Мне по слову твоему,

Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче.

27 августа 1902

Марина Цветаева

В день Благовещенья

Руки раскрещены,

Цветок полит чахнущий,

Окна настежь распахнуты, —

Благовещенье, праздник мой!

В день Благовещенья

Подтверждаю торжественно:

Не надо мне ручных голубей, лебедей, орлят!

— Летите, куда глаза глядят

В Благовещенье, праздник мой!

В день Благовещенья

Улыбаюсь до вечера,

Распростившись с гостями пернатыми.

— Ничего для себя не надо мне

В Благовещенье, праздник мой!

Константин Бальмонт

Благовещенье и свет,

Вербы забелели.

Или точно горя нет,

Право, в самом деле?

Благовестие и смех,

Закраснелись почки.

И на улицах у всех

Синие цветочки.

Сколько синеньких цветков,

Отнятых у снега.

Снова мир и свеж, и нов,

И повсюду нега.

Вижу старую Москву

В молодом уборе.

Я смеюсь и я живу,

Солнце в каждом взоре.

От старинного Кремля

Звон плывет волною.

А во рвах живет земля

Молодой травою.

В чуть пробившейся траве

Сон весны и лета.

Благовещенье в Москве,

Это праздник света!

Протоиерей Николай Гурьянов

Благовещение Святое —

День великий на Руси,

С ним ты чувство молодое

В черством сердце воскреси;

Отзовись душой, как младость,

Грудью полною своей

На сияющую радость,

На улыбку вешних дней.

Соблюдая праздник строго,

В этот день твердит народ,

Что и пташка хвалит Бога

И гнезда себе не вьет;

В этот праздник, выйдя к полю

С горстью полною зерна,

Добродушно птиц на волю

Выпускала старина.

Приближенье дней пасхальных

Проясняет хмурый взгляд,

Из сторонок чужедальных

В гости ласточки летят.

И, внушая мысль о братстве,

О дарах любви благой,

Будто спорят о богатстве

Небо с грешною землей.

Все внимают чутким слухом

Гимну зорьки золотой,

Опушились нежным пухом

Ветви вербы молодой.

И глядит на нас, сияя

Недоступностью чудес,

Эта вечность голубая

Торжествующих небес.

Святые отцы о Благовещении

Святитель Илия Минятий. Слово на Благовещение Богоматери:

«Как различны между собой Бог и человек! Но Бог, став человеком, в восприятии плоти не оставил природы Божества. И как различны Дева и Матерь! Но Дева, став Матерью, в материнском чревоношении не потеряла славы девства. Какое странное общение двух природ – Божеской и человеческой, неслитно соединившихся в одну ипостась! Божественная природа усвоила особенности человеческой, и Бог стал совершенным человеком; человеческая стала причастна свойствам Божественной, и тот же человек сделался совершенным Богом.

Точно так же, какое необычайное соединение девической чистоты и материнского чревоношения, которые странным образом совместились в одной Жене! Девство дало Матери чистоту, которую должна была иметь Матерь Бога, вся чистая, вся непорочная, прекрасная как солнце, избранная как луна, как называет Ее Святой Дух (см.: Песн. 6, 9). Чревоношение дало девству благословение, которое должна была иметь Дева сообразно тому, как приветствовал Ее архангел: Благословенна Ты в женах (Лк. 1, 28).

Там родилось это чудесное соединение – Богочеловек; здесь происходит другое соединение, такое же чудесное, Дева Матерь. «Странное и чудесное и во многом отступающее от обычной природы: одна и та же Дева и Матерь, пребывающая в освящении девства и наследующая благословение деторождения», – возглашает небоявленный Василий. У такого Сына, повторяю, такая должна быть и Мать; у Сына, Который родился человеком и не перестал быть Богом, – Мать, Которая родила Сына и не перестала быть Девой».

Святитель Николай (Велимирович):

«Никогда никакая ключевая вода не была столь чистым зерцалом солнца, как Пречистая Дева Мария была зерцалом чистоты. («О чистота, радость сердцу сотворяющая и душу в небо претворяющая! О чистота, благое стяжание, зверьми не оскверненное! О чистота, в душах кротких и смиренных пребывающая и человеками Божиими сих творящая! О чистота, посреди души и тела как цвет процветающая и всю храмину благовония исполняющая!» Прп. Ефрем Сирин. О чистоте.)

И утренняя заря, рождающая солнце, устыдилась бы пред чистотою Девы Марии, рождшей Бессмертное Солнце, Христа Спаса нашего. Кое колено пред Нею не преклонится, кои уста не возопият: «Радуйся, Благодатная! Радуйся, Заря спасения человеческого! Радуйся, Честнейшая херувим и Славнейшая серафим! Слава Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом — Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь«.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Начало спасения» (Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы):

«Таинство, свершившееся в нынешний день, приводит в изумление не только человеческие, но и все ангельские, высокие умы. Недоумевают и они, как Бог безначальный, необъятный, неприступный нисшел до образа раба и стал человеком, не перестав быть Богом и нимало не умалив славы Божественной? Как Дева могла вместить в пречистой утробе нестерпимый огонь Божества, и остаться неповрежденною, и пребыть на веки Матерью Бога воплощенного? Так велико, чудно, такой Божественной премудрости исполнено это таинство благовещения Архангелом Пресвятой Деве воплощения Сына Божия от Нее! Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, особенно верные души христианские, но радуйтесь с трепетом перед величием таинства, как обложенные скверной греха; радуйтесь, но немедленно искренним и живым, глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божьей от скверны греха.

Возвеличьте чистыми сердцами и устами Матерь Божью, возвеличенную и превознесенную над всеми тварями, Ангелами и человеками, возвеличенную Самим Богом, Творцом всякой твари, и помните, что таинство воплощения и вочеловечения Сына Божия совершилось для нашего спасения от греха, проклятья, праведно на нас изреченного в начале от Бога за грехи, и от смерти временной и вечной. Со страхом и радостью примите Господа, грядущего к нам водворить на земле, в сердцах и душах наших Царство Небесное, царство правды, мира и радости в Духе Святом, и возненавидьте богоненавистный грех, злобу, нечистоту, невоздержание, гордость, жестокосердие, немилосердие, себялюбие, плотоугодие, всякую неправду. Христос для того на землю сошел, чтобы нас на небеса возвести».

Проповеди и статьи про Благовещение Пресвятой Богородицы

- Великий дар свободы. Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

- Благовещенские страхи. Протоиерей Андрей Ефанов

- Подражая Богородице. Протоиерей Андрей Ткачев

- Благовещение. Протопресвитер Александр Шмеман

- Город Назарет, день Благовещения (из воспоминаний прошлого века). Иеромонах Макарий (Маркиш)

- Благовещение. Сергей Аверинцев

- Довериться Богу до конца. Митрополит Сурожский Антоний

- Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы. Протоиерей Димитрий Смирнов

- Благовещение Пресвятой Богородицы: о Богослужении. Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

- Благовещение Пресвятой Богородицы: выйти в жизнь без остатка. Митрополит Сурожский Антоний

- Икона Благовещения: Навстречу восходящему солнцу Евангелия. Князь Евгений Трубецкой

- Радость Благовещения (ФОТО)

Традиции Благовещения Пресвятой Богородицы в 2023 году

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, по древней русской традиции, после Литургии в Благовещенском соборе Кремля Патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Этот обычай был возрожден в 1995 году и теперь совершается во многих храмах.

Фото: Патриархия.ру

По слову Святейшего Патриарха, эта исполненная глубокого смысла традиция, «символизирующая, что птицы уже не в клетке, а на свободе, напоминает, что и в нашей свободной воле — поиск Царствия Божия».

В дореволюционной России перед Благовещением птиц покупали на Охотном ряду. Теперь в день праздника над соборами Кремля взмывают голуби, выращенные Федерацией спортивного голубеводства.

Стартовая скорость такого спортивного голубя — 175 километров в час. Немного покружив над Соборной площадью, голубиная стая быстро растворяется в небе. Там птицы разбиваются на группы, каждая из которых возвращается в свой питомник, расположенный в Москве или Подмосковье.

Помимо голубей, Патриарх Алексий II выпускал на волю и семь собственных птиц — синичек.

Благовещение. Святейший Патриарх Алексий. Фото: Патриархия.ру

Благовещение Пресвятой Богородицы в литературе

- Иван Шмелев. Благовещение

- Поль Клодель. Благая весть Марии

Благовещение Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля в 2024 году

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля в 2025 году

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

01:00 / 7 апреля 2021