Таинства, обряды и традиции — это не то же самое. Православный человек разбирается во всех тонкостях, а вот невоцерковленный не всегда может отличить одно от другого. Тем не менее, даже если вы не имеете никакого отношения к церкви, то общую информацию знать все равно обязаны. Давайте поговорим об этом.

Отличие таинств от обрядов

Начнем с того, что православные обряды принципиально отличаются от других форм священнодействия. Нередко таинства и обряды путают.

Всевышний подарил людям семь таинств, среди которых крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение. Во время них на верующих проливается Божья Благодать.

К православному обряду относятся действия, которые направлены на то, чтобы возвести человеческий дух к таинству и возвести сознание в веру. Важно понимать, что все церковные обряды считаются священными только в том случае, если сопровождаются молитвой. Именно из-за молитвы обычное действие становится священнодействием, а внешний процесс — православным обрядом.

Виды обрядов

Каждый верующий знает, что церковные обряды делятся на несколько категорий:

- Богослужебные обряды. Они входят в обычный порядок церковной литургической жизни. Сюда относится вынос святой плащаницы во время Великой пятницы, освещение хлебного кваса (артоса) во время Пасхальной седмицы, круглогодичное освещение воды, церковный обряд помазания елеем, который совершается на утрене, и прочие.

- Житейские обряды. Эти православные обряды применяются во время освещения жилища, разных продуктов типа саженцев и семян. Они также применяются для освящения благих начинаний вроде путешествия, начала поста или строительства дома. Кстати, в эту категорию входят обряды по усопшему, кои включают очень много обрядово-ритуальных действий.

- Символические обряды. Сюда относятся православные религиозные обряды, которые выражают определенные идеи, и являются символом единения Бога и человека. Ярким примером является крестное знамение. Что это? Так называется православные религиозный обряд, который символизирует память о страданиях, перенесенных Спасителем, он же служит хорошей охраной от действия демонических сил.

Елеопомазание

Чтобы стало понятнее, о чем речь, давайте рассмотрим самые популярные обряды. Тот, кто хоть раз бывал в церкви на утренней службе в церкви, видел его или даже участвовал в этом обряде. Священник во время обряда делает крестообразные движения на лбу верующего елеем (освященным маслом). Называется это действие елеопомазанием. Он означает Божью милость, которая изливается на человека. Некоторые православные праздники и обряды к нам пришли еще с ветхозаветных времени и елеопомазание относится к одним из них. Еще Моисей завещал совершать помазание маслом Аарона и его потомков, служителей Иерусалимского храма. В Новом Завете апостол Иаков в соборном послании упоминает исцеляющее действие елея и говорит, что этот обряд очень важен.

Соборование

Православные праздники и обряды часто путают между собой, так случилось и с таинством соборования. Мало того, что эти понятия путают между собой, так в заблуждение еще вводятся люди тем, что в обоих случаях используется елей. Разница в том, что во время соборования призывается Божья благодать, а вот во втором обряд имеет только символический характер.

Кстати, таинство соборования всегда считалось наиболее сложным действием, ведь совершать его должны по церковным канонам семь священников. Только в крайних случаях допускается ситуация, когда таинство совершает один иерей. Помазание делается семь раз, во время них читаются отрывки из Евангелия. В частности, звучат главы из Послания апостолов и особые молитвы, которые предназначены именно для этого случая. А вот обряд миропомазания заключается лишь в том, что священник благословляет и наносит крест на лоб верующего человека.

Обряды, связанные с завершением жизни

Не менее важны православные обряды погребения и прочие связанные с этим действием. В православии этому моменту отводится особенное значение, ведь душа расстается с плотью и переходит в вечность. Сильно углубляться не будем, остановимся на самых важных моментах.

Среди обрядов православной церкви отдельное место занимает отпевание. Так называется заупокойное богослужение, которое совершается над умершим только один раз. Например, ту же панихиду или поминание можно проводить несколько раз. Смысл отпевания в пении (прочтении) определенных богослужебных текстов. Важно понимать, что порядок в православном обряде погребения или отпевания разнится в зависимости от того, в отношении кого происходит обряд: монах, мирской человек, младенец или священник. Отпевание проводят для того, чтобы Господь отпустил грехи умершему человеку и подарил покой душе, которая уже ушла из тела.

Среди православных таинств и обрядов выделяют еще и панихиду. Она отличается от отпевания тем, что гораздо короче. Как правило, панихиду проводят на третий, девятый и сороковой день после кончины. Панихида являет собой молитвенное пение, оттого ее и путают с отпеванием. Проводить панихиду можно и в годину кончины, день рождения усопшего, тезоименитство.

Следующим обрядом православных христиан, о котором мало кто знает, является лития. Это тоже один из видов заупокойного богослужения. Обряд много короче, чем панихида, но тоже проходит в соответствии с правилами.

Освящение еды, жилищ и добрых начинаний

Мы уже рассказали про обряд соборования в православной церкви, но существуют еще и обряды, которые называются освещением. Они проводятся для того, чтобы на человека снизошло Божье благословение. Если вспомнить учение церкви, то там сказано, что до второго пришествия Христа дьявол будет творить незримо черные дела. Люди обречены видеть плоды его деятельности всюду. Человек не может противостоять дьяволу без помощи Небесных сил.

По этой причине важно проводить обряды в православной религии. Таким образом очищается жилище от присутствия темных сил, еда от дьявольского влияния, а благие начинания осуществляются без помех. Но все это работает лишь в том случае, если человек непоколебимо верит в Бога. Если же вы сомневаетесь в том, что обряд вам поможет, то не стоит и начинать. Проведение обряда в этом случае считается не только пустым, но и греховным деянием, на которое толкает все тот же дьявол.

Водосвятие

Так называется обряд освящения воды. По традиции водосвятие может быть великим и малым. В первом варианте обряд проводится единожды в году, а во втором — совершается много раз за двенадцать месяцев. Делается это во время Крещения или при совершении молебнов.

Обряд проводится в честь великого события — погружения Иисуса Христа в воды Иордана. Этот момент описан еще в Евангелии. Именно тогда Иисус стал прообразом омовения всех людских грехов. Омовение происходит в святой купели, которая открывает людям путь внутрь Христовой церкви.

Таинства

Мы уже разобрались в том, что такое обряды, пора определиться с таинствами. Они несколько отличаются от обрядов, но многие все же считают их таковыми. Рассмотрим самые популярные таинства.

Крещение

Среди православных таинств и обрядов очень популярно крещение. Даже светские люди хотят покрестить детей. Ребенка можно крестить после того, как пройдет сорок дней от рождения. Чтобы провести обряд, достаточно присутствия крестных родителей. Как правило, их выбирают из самых близких людей. Крестных нужно выбирать очень внимательно, ведь они обязаны духовно воспитывать крестника и поддерживать его по жизни. Сейчас правила не настолько суровы, если раньше нельзя было матери присутствовать на крещении, то теперь это правило действует лишь на сорок дней от рождения ребенка.

Во время крещения ребенок должен быть одет в новую крестильную рубашку и находиться на руках одного из крестных. Последние во время обряда молятся и крестятся вместе со священником. Божий слуга три раза проносит малыша вокруг купели, а также трижды окунает его в купель. Во время крещения срезается прядь волос с головы дитя, которая символизирует покорность Богу. Мальчиков под конец обряда заносят за алтарь, а вот девочек прислоняют к лику Богородицы.

В народе считается, что если человек прошел обряд крещения, то ему во всех начинаниях будет обеспечена помощь Бога. Спаситель убережет от грехов и бед, а также даст второе рождение.

Причастие

Бытует мнение, что обряд причащения в православной церкви избавляет человека от совершенных ранее грехов и дарит прощение Господа. Причащение проводится перед венчанием, но это не значит, что подготовка к этому обряду не нужна.

Нужно хотя бы за неделю до причащения начать ходить ежедневно в церковь. В день, когда будет совершаться таинство, человек должен отстоять всю утреннюю службу. Кстати, подготовка к причастию заключается не только в том, чтобы посещать церковь, но и в соблюдении определенных правил. Они абсолютно те же, что и во время поста. Нельзя есть животную пищу, развлекаться, употреблять алкогольные напитки и пустословить.

Как видите, обряд причащения в православной церкви не так уж и сложен, зато человек сможет избавиться от всех грехов. Напомним, что причащаться нужно лишь в том случае, если вы верите. Неверующему человеку не получить долгожданного прощения, он, причастившись, совершит грех. Как же проходит обряд?

Итак, обряд причастия в православной вере начинается с того, что человек исповедуется священнику. Это необходимо сделать в день обряда, только перед началом Божественной литургии. Непосредственно причащение проводится по окончании службы. Все, кто хочет причаститься, поочередно подходят к амвону, где священнослужитель держит чашу. Чашу нужно поцеловать и отойти в сторону, там каждый получит по глотку святой воды и вина.

Кстати, руки во время процедуры необходимо сложить на груди крестом. В день совершения обряда причастия в православной церкви необходимо содержать в чистоте свои мысли, воздержаться от греховной пищи и развлечений.

Венчание

Даже невоцерковленный человек знает, что обряды отличаются не только по значению, но и по правилам проведения, требованиям, предъявляемым к верующим. Что касается обряда венчания в православной церкви, правила здесь свои. Например, обвенчаться могут только люди, которые зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Все потому, что священник не имеет права проводить обряд без предъявления свидетельства о заключении брака.

Есть и некоторые препятствия, которые не позволяют провести обряд венчания в православной церкви. Правилами запрещено венчать людей с разным вероисповеданием, если кто-то из пары еще не разведен. Никогда не обвенчают людей, которые являются кровными родственниками или ранее давали обет безбрачия.

Кстати, венчание нельзя проводить в великие церковные праздники, во время строгих постов и седмиц, по некоторым дням недели.

Во время обряда позади пары стоят шаферы, которые держат над парой венцы. Все женщины, которые присутствуют на венчании, обязаны быть с покрытой головой. В процессе обряда жених должен прикоснуться к лику Спасителя, а невеста — к лику Богородицы.

Издревле считается, что венчание способно уберечь брак от внешних разрушений, дает семье благословение Бога и его помощь в трудные жизненные моменты. Венчание также помогает сохранить уважение и любовь в паре.

Обряд, безусловно, красив и торжественен, что неудивительно, ведь все церковные обряды цепляют взгляд. Таинство венчания дает паре успокоение, избавляет от внутренних терзаний и чувства одиночества. С помощью обряда человек может заглянуть внутрь себя, обрести жизненные ценности или очистить сознание от дурных мыслей.

Также существует обряд развенчания в православной церкви, но о нем поговорим в другой раз.

Похороны

Помимо жизнерадостных и приятных обрядов, есть еще и те, что связаны со смертью. Обряд похорон у православных отличается своими правилами, которые необходимо знать. Так, погребение у верующих проходит на третий день после смерти. Православные традиции учат людей с почтением относиться к бездыханному телу. Ведь даже после смерти человек продолжает быть членом Иисусовой церкви, тело же считается храмом, в котором раньше обитал Святой Дух. Кстати, православные верят, что через определенное время тело оживет и приобретет качества бессмертия и нетления.

Как же готовятся к похоронам?

- Тело верующего человека сразу после смерти омывают. Этот обряд символизирует непорочность духа и абсолютную чистоту человека, который предстанет перед очами Господними. По правилам обрядов Русской православной церкви, омовение совершается с помощью мыла, теплой воды и мягкой тряпки или губки.

- Во время омовения необходимо читать Трисвятую песнь и зажечь лампаду. Последняя горит до тех пор, пока в комнате есть тело. Омовением могут заниматься только чистые женщины, которые сами приняли ванну, или пожилые люди.

- После омовения умершего одевают в стиранные новые одежды. Это делается для того, чтобы показать бессмертие и нетление души. Христиане верят в то, что после смерти человек предстанет на Суд Божий и даст отчет за пройденную жизнь.

- На тело обязательно надевается православный крест, а руки и ноги связываются. Причем руки нужно сложить определенным образом: правая должна оказаться сверху. В левую руку кладут небольшую икону, которая для мужчин и женщин разная. Так, женщинам вкладывают икону Девы Марии, а мужчинам — Христа. С ее помощью показывают, что умерший верил в Божьего Сына и предал собственную душу ему. Теперь же он переходит к пречистому, вечному и благоговейному лицезрению Святой Троицы.

Как же хоронят людей православные? Традиции и обряды регулируют порядок погребения. Итак, о чем речь?

- При смерти христианина читают канон из восьми песен, который составлен по церковным правилам. Это необходимо сделать потому, что каждый человек перед смертью испытывает чувство страха. Православные служащие подтверждают, что душа поддается аффекту после того, как разлучается с физической оболочкой.

- Сознанию человека очень сложно в первые три дня после смерти. В это время люди видят Ангелов-Хранителей, которые сопровождали их на протяжении жизни после крещения. К тому же наряду с Ангелами перед глазами предстают и злые духи, которые уже своим мерзким внешним видом вызывают ужас.

- Канон читают для того, чтобы душа скончавшегося нашла умиротворение в загробном мире. Родственники и близкие обязаны собрать мужество, которое необходимо для того, чтобы попрощаться с умершим родственником. Они должны исполнить молитвенное прошение перед Небесным Отцом.

- Перед тем как похоронить тело, гроб и умершего окропляется святой водой. На лоб покойника кладется венчик, который выдает священник перед отпеванием. Венчик символизирует то, что христианин с честью ушел из жизни, победил пугающую смерть. На самом венчике находится лик Богоматери, Божьего Сына, а также Иоана Предтечи. Венчик украшает надпись «Трисвятое».

- Под плечи и голову покойника всегда подкладывают ватную подушку, тело же укрывается белой простыней. Гроб ставится посередине комнаты лицом к домашнему иконостасу, то есть таким образом, чтобы лицо покойника было обращено к иконам. Вокруг зажигают свечи, которые предупреждают о том, что покойный христианин переходит в область спокойствия и света.

Кстати, священников и монахов по традиции не омывают после смерти. Священников облачают в церковные одежды, на голову кладут покров, который говорит, что почивший был причастен к Тайнам Господним. А вот монахов одевают в специфические одежды и закутывают в крестообразную мантию. Лицо монаха всегда закрывается, ведь он был далек от мирских страстей во время жизни.

Православные церковные обряды действуют и в том случае, если тело привозят в храм. Как это происходит? Сейчас разберемся. Перед тем как вынести тело из дома, необходимо прочитать канон об исходе души. Кстати, делается это не позже чем за час. Покойника выносят всегда ногами вперед. В то время, когда тело выносится поется молитва в честь Пресвятой Троицы. Она символизирует, что умерший с искренностью исповедался перед Богом и переходит в Небесное Царствие. Там он будет Бесплотным духом, который воспевает хвалу и окружает престол.

После того как тело привезли в храм, его ставят так, чтобы лицом покойник был повернут к алтарю. По четырем сторонам от усопшего зажигают лампады. Церковь верит в то, что на третий день после смерти душа покойника начинает испытывать страшные страдания, хотя тело бездыханное и мертвое. В такой сложный период покойник очень нуждается в помощи священников, а потому над гробом читают Псалтырь и каноны. Помогает облегчить страдание и отпевание, в которое входят литургические песнопения, рассказывающие о жизни человека.

Во время прощания родственники целуют умершего, а над смертным ложем поют умиляющие стихиры. В них говорится, что покойник оставляет суету, бренность, обретают успокоение по Господней милости. Родственники спокойно обходят гроб и извиняются за все зря нанесенные обиды. Близкие в последний раз целуют венчик на лбу или икону, которая располагается на груди.

Под конец обряда умершего закрывают простыней, в это время батюшка крестообразным движением посыпает тело усопшего землей. После этого гроб опечатывается и уже открывать его нельзя. В то время как покойника выносят из храма родственники поют «Трисвятую».

Кстати, если церковь находится слишком далеко от дома умершего, то совершается заочное отпевание. Его должны заказать родственники в ближайшем монастыре.

Когда ритуал закончен, перед закрытием гроба в руки умершему, точнее, в правую руку, вкладывают различительный молитвенник. На лоб же кладут бумажный венчик. Прощание осуществляется уже с телом, укутанным в простыни.

Раз с обрядами погребения все понятно, то давайте разъясним момент церковного раскола. Конечно, этот вопрос изучали еще в школе, но, скорее всего, вы уже забыли все, что знали.

Церковный раскол

Унификация обрядов Русской православной церкви произошла после раскола церкви. Из-за чего же он произошел? Давайте разбираться.

До сих пор Русскую православную церковь не касались реформы. Последние изменения произошли в семнадцатом веке, а вот будут ли новые, пока неизвестно. Давайте поговорим о предыдущем опыте.

Еще в 1640 году велись разговоры о необходимости проведения церковной реформы. Представители духовенства уже тогда хотели провести унификацию правил богослужения и церковных текстов. Но никак не могли достигнуть единства в выборе образца, на который нужно ровняться. Кто-то хотел в качестве образца использовать греческие церковные книги, а другие — древнерусские книги.

В итоге победили те, кто хотел привести церковные обряды и книги в соответствии с византийскими канонами. На это есть несколько объяснений:

- Российское государство стремилось стабилизировать собственное положение среди других православных стран. В правительственных кругах часто говорили о Москве, как о третьем Риме, эту теорию выдвинул еще Филофей, псковский старец, который жил в пятнадцатом веке. Церковный раскол, который произошел в 1054 году, привел к тому, что православным центром стал считаться Константинополь. Филофей считал, что после падения Византии именно столица русского государства станет оплотом истинной православной веры. Чтобы Москва получила этот статус, русскому царю было необходимо заручиться поддержкой греческой церкви. А чтобы ее получить, необходимо было провести богослужение в соответствии с местными правилами.

- В 1654 году Переяславская Рада решила, что территория польской Украины должна присоединиться к России. На новой территории православная литургия проводилась по греческим правилам, а потому унификация обрядов и правил поспособствовала бы объединению Малороссии и России.

- Не так давно прошло Смутное время, по стране еще проходили народные волнения. Если бы были установлены единые правила церковной жизни, то процесс национального единения прошел куда быстрее и плодотворнее.

- Русское богослужение не соответствовало византийским канонам. Внесение правок в литургические правила считается второстепенными в проведении церковной реформы. Кстати, церковный раскол и был вызван этими правками.

При ком же произошел раскол церкви? Дело было при государе Алексее Михайловиче, который царствовал с 1645 до 1676 год. Он никогда не игнорировал проблемы, которые касались русского народа. Царь считал себя православным, а потому много внимания и времени уделял делам церкви.

Церковный раскол в нашей стране прочно связан с именем патриарха Никона. В миру его звали Никита Минин, он стал священнослужителем по желанию родителей и весьма преуспел. Однажды Никона представили молодому Алексею Михайловичу, дело было в 1646 году. Тогда Минин приехал в Москву для того, чтобы уладить монастырские дела. Семнадцатилетний государь оценил старания Никона и оставил его в Москве. Никон имел очень сильное влияние на государя и активно участвовал в решение государственных вопросов. В 1652 году Никон стал патриархом и начал подготовку к церковной реформе, которая уже давно назревала.

В первую очередь патриарх начал редактировать все книги православной религии и обрядов. Это делалось для того, чтобы они соответствовали греческим законам. Несмотря на это началом церковного раскола считается 1653 год, ведь изменения в это время коснулись богослужебных правил, которые и привели к противостоянию Никона со сторонниками и приверженцев старых обрядов и правил.

Итак, что же совершил патриарх Никон?

- Заменил двуперстное знамение на троеперстное. Как раз это нововведение и вызвало больше всего волнений у старообрядцев. Новое крестное знамение считалось неуважением к Богу, потому как из трех пальцев получался кукиш.

- Патриарх ввел новое написание имени Божьего. Теперь надлежало писать «Иисус», а не как до реформы — «Исус».

- Было сокращено число просфор для литургии.

- Изменения коснулись и поклонов. Теперь нет нужды бить земные поклоны, вместо них появились поясные.

- С момента реформы двигаться во время крестного хода следует против солнца.

- Во время церковного пения теперь произносится «Аллилуйя » трижды, вместо прежних двух.

Итак, в чем причины раскола? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понять, что называется церковным расколом. Так, называют отделение некоторой части верующих от Православной церкви, староверцы выступали против тех преобразований, которые хотел ввести Никон.

Причины раскола, конечно, сильно повлияли на дальнейшую историю государства российского и вызваны они были недальновидной политикой церковных и светских властей.

Церковный раскол можно определить как конфронтацию или охлаждение, а значит, что это все плохо сказалось на отношениях между церковью и властью. Виноват в этом патриарх Никон, вернее, его жесткие методы. Это привело к тому, что в 1660 году патриарх лишился своего сана. По прошествии времени его вовсе лишили священного сана и сослали в Белозерский Феропонтов монастырь.

Но это не значит, что с отставкой патриарха закончились реформы. В 1666 году были утверждены новые церковные книги и обряды, которые необходимо было принять всей Православной Церкви. Церковный Собор решил, что те люди, которые были сторонниками старой веры, не только отлучались от церкви и даже приравнивались к еретикам.

Заключение

Как видите, необходимо знать все таинства и обряды православной церкви, если вы действительно хотите приобщиться к Богу. Воцерковленные люди, естественно, в курсе всего, но это не значит, что они с этими знаниями родились. Каждый, кто приходит в церковь может рассчитывать на подробное разъяснение. В церковь прийти никогда не поздно, двери храма всегда открыты перед каждым человеком.

Нет определенного времени, когда стоит обратиться к Богу. Некоторые приходят к этому под конец жизни, а другие — в самом начале. Господь одинаково любит всех людей и не делит их на хороших и плохих. Человек, пришедший в храм, готов не только покаяться, но и работать над своей душой.

Не стоит осуждать верующих, ведь они заботятся не только о теле, но и о душе. Порой только через Бога можно осознать все свои ошибки и грехи и искупить их. Конечно, есть фанатики, но их все-таки меньшинство. Важно также приучать детей к церкви с раннего возраста. Так у малышей сложится правильное представление о Боге, а церковь для них не будет каким-то особенным местом. Сейчас строится очень много воскресных школ, что обещает распространение веры среди населения.

Мы живем не при Советах, а потому стоит мыслить шире, а не шаблонами. Это тогда всем говорили, что вера — опиум для народа, забывая о концовке изречения. А вот вы должны о ней помнить.

Источник

- Схема: Церковные праздники

- Церковные праздники 2023

- Двунадесятые Господские Праздники и Пасха

- Праздники Рождественского цикла

- Тропари двунадесятых праздников

Великие праздники – важнейшие праздники Православной Церкви: Пасха – праздников праздник, двунадесятые праздники и некоторые другие праздники (см. ниже).

***

Двунадесятые праздники – двенадцать (от древнерусского «два на десяте» – двенадцать) важнейших после Пасхи церковных праздников. Посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богородицы.

По литургическому принципу внутри годового круга эти праздники разделяются на две категории:

Неподвижные (непереходящие) праздники: они всегда приходятся на строго определенное число месяца, вне зависимости от дня недели, ежегодно меняющегося. К ним относятся девять двунадесятых церковных праздников:

Двунадесятые неподвижные праздники

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября |

| †Воздвижение Креста Господня (40 дн.от Преображения) | 27 сентября |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря |

| †Рождество Христово | 7 января |

| †Богоявление, или Крещение Господне | 19 января |

| †Сретение Господне (40 дн. от Р.Х.) | 15 февраля |

| Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 мес. до Р.Х.) | 7 апреля |

| †Преображение Господне | 19 августа |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа |

Подвижные (переходящие) праздники. Подвижная часть церковного календаря перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. Все «подвижные» праздники отсчитываются от Пасхи и перемещаются в пространстве «светского» календаря вместе с ней.

Двунадесятые переходящие праздники:

Двунадесятые праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня.

Число дней попразднства бывает неодинаковым – от 1 до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста.

Некоторые из Господских праздников, кроме того, предваряются и заключаются особыми субботами и неделями (воскресными днями).

Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях – Постной и Цветной.

На праздничной всенощной всех двунадесятых праздников служится лития.

В России до 1925 года двунадесятые праздники были одновременно церковными и гражданскими.

***

Великие недвунадесятые праздники:

В день великого праздника совершается Всенощное бдение. В богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в круге. У каждого двунадесятого праздника и Пасхи существует предпразднство, попразднство и отдание.

У праздников Рождества и Усекновения главы Иоанна Предтечи, Обрезания Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла предпразднства, попразднства и отдания нет.

***

Праздники христианские

Праздники христианские – определенные дни церковного календаря, отмечаемые богослужениями, носящими индивидуальный литургический характер. Это фиксировано в названиях праздников и «покаянных времен», датах и порядке их совершения, а также в содержании текстов, исполняемых во время богослужения. Их цель и смысл – воспоминание, прославление и богословское истолкование ключевых этапов истории Спасения, которая воплощена главным образом в событиях земной жизни Иисуса Христа (Спасителя), и Девы Марии – реальной соучастницы этого богочеловеческого процесса. Отсюда – исключительное место в календаре посвященных Им праздников.

Праздники распределены внутри двух накладывающихся друг на друга годовых циклов – неподвижного (минейного) и подвижного (триодного, или пасхально-пятидесятничного). Торжества и памятные события первого цикла строго фиксированы только по числам месяца (для дат юлианского календаря по отношению к современному гражданскому необходима поправка: n – 13 дней, – для XX–XXI вв.). Праздники второго фиксированы только по дням недели, будучи жестко соотнесены с Пасхой, являющейся точкой отсчета для всего подвижного годового цикла. Дата же последней перемещается в пределах 35 дней («пасхальные пределы»): от 4 апреля (22 марта по ст. ст.) – до 8 мая (25 апреля ст. ст.).

Важнейшие праздники современного православного календаря именуются «двунадесятыми», или «дванадесятыми» (от слав. дванадесять – «двенадцать») (см. Двунадесятые праздники). Пасха, как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации.

Вторую ступеньку в праздничной иерархической лестнице занимают праздники, именующиеся в литургическом словоупотреблении «великими». К ним принадлежат: Покров Пресвятой Богородицы (1/14 октября), Обрезание Господне и память св. Василия Великого (1/14 января), Рождество Иоанна Крестителя (24 июня/7 июля), память первоверховных апп. Петра и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна Крестителя (29 августа/11 сентября), а также, согласно некоторым старым календарям, – преставление (кончина) ап. Иоанна Богослова (26 сентября/9 октября), память свят. Николая, архиепископа Мир Ликийских (6/19 декабря) и перенесение его мощей из Мир в итальянский г. Бари (9/22 мая).

Все другие многочисленные праздники посвящены бесплотным силам (общий праздник – Собор архистратига Михаила, 8/21 ноября), святым ветхозаветным и христианским, воспоминанию знаменательных событий Священной библейской и христианской истории, явлению чудотворных икон, открытию мощей.

Постоянная канонизация новых святых означает непрерывное пополнение христианского календаря.

В церковном Уставе (Типиконе) предусматривается градация всех праздников на пять разрядов по степени торжественности совершения их богослужений, что и фиксируется особыми знаками (шестой разряд не имеет знака). Престольный праздник любого храма (имя которого он носит) приравнивается для него в богослужебном аспекте к двунадесятым праздникам. Такая же степень торжественности может быть присуща «местночтимым» праздникам, даже имеющим на общецерковном уровне скромный литургический статус.

Общие для всех христиан праздники – прежде всего Пасха и Рождество Христово (последнего, в качестве особого календарного торжества, не имеет Армянская и другие монофизитские церкви). Важнейшие годовые праздники в основном совпадают у православных и католиков (потому что основываются на одних и тех же событиях священной истории), но различаются датами, часто названиями и смысловыми нюансами, а также характером совершения.

Равно чтутся многие святые единой Церкви: восточные – на Западе, западные – на Востоке (Василий Великий – Амвросий Медиоланский, и др.). Но святые одной Церкви, жившие после разделения Церквей (1054г.), могут почитаться в другой Церкви преимущественно на местном уровне, с разрешения церковных властей. Официальный католический календарь, например, включает имена свв. Кирилла Туровского (11 мая), Антония Печерского (24 июля), равноапостольных Ольги и Владимира (27 и 28 июля), Бориса и Глеба (5 августа), Сергия Радонежского (8 октября); чествуется также Владимирская икона Божией Матери (7 сентября).

Протестанты, отвергая почитание Богоматери, святых, мощей и икон, не имеют в своих календарях и соответствующих им праздников.

Изучением праздников в контексте общего процесса формирования церковного календаря занимается эортология (букв. «праздниковедение») – вспомогательная историческая дисциплина, один из разделов академической литургики.

Богослужебные тексты содержатся в Минее Служебной, в 12-ти томах (для неподвижных праздников), Триоди Постной и Цветной (для подвижных), Минее Праздничной, а также в многочисленных изданиях служб отдельным праздникам, часто содержащих исторические справки, комментарии, нотацию и иные приложения.

«Как праздновать праздник? Мы празднуем событие (вникнуть в величие события, цель его, плод его для верующих) или лице, как, например: Господа, Божию Матерь, Ангелов и Святых (вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию, вообще). Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в будущие блага и питать благочестивые, добрые нравы.»

Христианство — одна из религий авраамического направления, базирующаяся на описанном в Евангелие акте искупления грехов человечества богочеловеком Иисусом Христом. По распространенности эта монотеистическая религия считается самой крупной в мире, на сегодняшний день число ее приверженцев, по данным ООН, достигает 1,5 млрд. Христианские традиции, основанные на Ветхом и Новом завете, и определяют церковную и домашнюю жизнь верующих.

Основные каноны направления в христианстве

Христианство как религия зародилось в I веке в среде палестинских иудеев и быстро получило распространение среди греко-римлян и других этнических групп. Уникальность этой религии в том, что она предполагает не только вечность души человека, но и воскресение тела после загробной жизни. Правда, не все воскресшие будут достойны пребывания в Царстве Небесном.

Основными направлениями в христианстве сегодня считаются католицизм, православие и протестантизм. И хотя древние христианские религиозные традиции и главные догмы христианства ― вера в грядущее воскресение и божественная сущность Иисуса Христоса ― являются для них общими, у каждого из направлений существуют свои особенности вероучения и различия в толковании некоторых религиозных канонов.

Принципиальное отличие между Католической и Православной Церквями состоит в понимании единства Церкви. Для православных достаточно разделять одну веру и таинства, они считают воплощением Вселенской Церкви каждую поместную Церковь епископата, католики в добавление к этому видят необходимость в едином руководстве всех церквей, которое осуществляет верховный правитель Святого Престола ― Папа.

Черты, отличающие протестантскую Церковь от католической и православной, многочисленнее. Так, протестанты признают Библию, но отвергают Священное Предание Церкви и церковные священнодействия. У них не принято молиться за умерших, веруя, что благодаря молитвам Господь облегчит их посмертную участь. Протестанты отрицают посты и считают, что признания Иисуса Христа Богом уже достаточно для спасения, и никаких дел для этого не нужно. Тогда как католики и православные христиане утверждают, что доказывать свою веру необходимо делами, исполняя заповеди Отца.

Религиозные традиции христиан

В большинстве религий существуют особые ритуальные действия ― таинства, через которые человеку невидимым образом передается спасительная Божия благодать. Первоначально в традициях христианской веры было два таинства – крещение и причащение.

В 1279 году на Вселенском соборе в Лионе в список таинств были включены еще пять церковных обрядов. Они признаются православной и католической церковью, протестанты трактуют церковные таинства как простой религиозный ритуал.

- Крещение ― это трехкратное погружение в воду святой купели (или обливание водой), сопровождаемое чтением молитв. Обряд совершается в знак приобщения человека к Церкви, проводит его священнослужитель. Окрещенный человек носит на шее нательный крестик и имеет право принимать участие в церковных обрядах.

- Причащение (Евхаристия) ― приобщение к Христу путем употребления особым образом освященного хлеба и вина.

- Покаяние (исповедь) ― признание в совершенных грехах перед священником, который имеет право отпущения грехов от имени Господа. Считается, что самообличение и решимость не повторять грехов даруют милосердие Божие.

- Миропомазание ― таинство, совершаемое над верующим обычно после Крещения. Человек получает прощение грехов и «печать дара Святаго Духа» на челе. При проведении обряда священник помазывает определенные части тела верующего составом из благовонных масел ― освященным миром.

- Елеосвящение ― Таинство, совершаемое над больными, помазание тела освященным елеем. Считается, что такой ритуал призывает благодать Божию, и способствует исцелению. В христианстве существует также обряд Елеопомазания, который заключается в нанесении на лоб верующего знака креста елеем. Этот обряд Таинством не является.

- Священство ― обряд посвящения на служение в церкви диаконом, пресвитером или архиереем (епископом). Посвящение в ранг священнослужителя совершается епископом и дает право проводить церковные таинства и обряды.

- Венчание ― основной ритуал христианского свадебного обряда. Благословленный церковью союз мужчины и женщины закрепляет брак на небесах. Венчаясь, христиане дают обет верности Христу и друг другу. Христианские семейные традиции основываются на соблюдении завещанных Спасителем правил: соблюдать нравственную чистоту, жить в любви и согласии.

Посмертные обряды

Для христиан смерть — не конец существования, а переход в иной мир, к вечной жизни. Чтобы усопший предстал пред Господом в чистоте, его тело омывается водой, затем на него надевается крестик. Над гробом принято читать Книгу Псалмов, а перед преданием тела земле покойника отпевают в церкви. Отпевание и погребение у христиан обычно совершают на третий день после смерти. Гроб с телом располагается в могиле головой на запад, над могильным холмиком устанавливается крест.

Христианские праздники

Период формирования христианских праздников и традиций приходится на V-VI века. Самым важным праздником у христиан считается дата Воскресения Иисуса Христа, Пасха, которая отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Согласно общецерковному календарю, христиане празднуют:

- Рождество (7 января),

- Крещение (19 января),

- Сретение (15 февраля),

- Благовещение (7 апреля),

- Вербное воскресенье (отмечается за неделю до Пасхи),

- Вознесение Господне (отмечается на 40-й день после Пасхи),

- Троицу (отмечается на 50-й день после Пасхи),

- Преображение Господне (19 августа),

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа),

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября),

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября),

- Введение во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).

Все христианские духовные традиции опираются на церковные догматы, основной из которых ― уверенность, что после второго пришествия Христа умершие смогут воскреснуть плотью, а те, кто жил на Земле праведно, смогут войти в Царствие Небесное и получить вечную жизнь.

Содержание

- 1 Православные праздники и обряды

- 2 Церковные праздники : даты , объяснения и традиции

- 3 Основные христианские праздники и посты

- 4 Церковные обряды: виды и значение

- 5 Христианские обряды (стр. 1 из 4)

- 6 Христианские обряды (стр. 2 из 4)

Православные праздники и обряды

Православие имеет свой набор религиозных праздников и обрядов, которые являются основой христианского культа. Церковные календари богаты разнообразными событиями: практически каждый день ознаменован каким-либо важным обрядом или праздником. Вместе с тем, праздники и святки делятся на великие и двунадесятые.

Главные праздники православной христианской традиции

Пасха считается «торжеством торжеств», когда совершилось наибольшее христианское таинство. Далее следуют двунадесятые праздники. Их всего 12. Три из них являются переходящими. Это значит, что дата проведения торжеств меняется из года в год в зависимости от того, в какой день отмечается Пасха. Это:

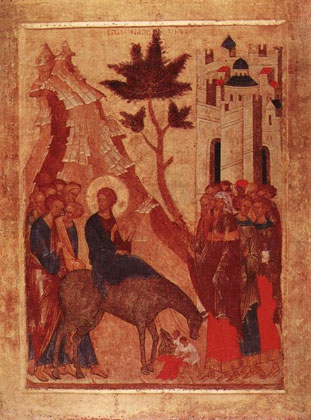

- Вербное воскресенье, или, как его называют по церковному календарю, Вход Господень в Иерусалим;

- Вознесение Господне;

- Троица.

Остальные девять всегда отмечаются в один и тот же день, то есть являются непереходящими. Среди них:

- Рождество Христово;

- Крещение;

- Сретение;

- Благовещенье;

- Рождество Богородицы;

- Введение Богородицы во храм;

- Успение пресвятой Богородицы;

- Воздвижение креста Господня.

Далее следуют пять великих празднеств, к которым относят:

- Обрезание Господне;

- Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи);

- Петра и Павла;

- Усекновение главы Иоанна Крестителя;

- Покрова.

Кроме того, существует множество престольных праздников, которые посвящены разнообразным событиям церковной истории и связаны с жизнью Христа и Богородицы. Также празднуются дни воздвижения храма. Последние праздники имеют местное значение.

Православные обряды и таинства в Рождество

Одним из наиболее знаковых праздников считается Рождество Христово. В этот день отмечается рождение сына Божьего Иисуса Христа. Следует отметить, что столь распространенное празднование в течение первых пяти столетий после распространения христианства не было принято. Только через полтысячелетия после этого события монах Дионисий Малый произвел соответствующие вычисления, которые позволили ему утверждать, что он определил дату рождения Христа. В соответствии с этим римская христианская церковь поручила Дионисию Малому разработать новую пасхалию – таблицу празднования Пасхи. Традиционно Пасха отмечается в первое воскресение после наступления полнолуния, которое следует за равноденствием. Это случается или в мае, или в апреле. В связи с этим Пасха является переходящим празднеством.

Несмотря на то, что расчеты монаха были произвольными и искусственными, весь христианский мир согласился с ними. На самом деле нигде в Евангелии не упоминается даты его рождения. Скорее всего, священнослужители, стараясь максимально распространить христианство среди языческих народов, выбрали наиболее подходящую дату, когда многие язычники праздновали коляды. Вопреки расхожему мнению, подобные обряды встречаются не только у славян. Песни и пляски в зимние месяцы в честь языческих богов встречались и у народов Египта, и у древних шумеров, и у европейских народов.

На Руси празднование Рождества Христова соединилось с языческими колядами. В христианской традиции этот период носит название Святок. Следами языческих верований являются распространенные на Святки гадания, зажигание костров, переодевания, обряд вождения Козы и много другого, что, по дохристианским верованиям, должно было помочь Солнцу победить холод и заставить зиму отступить.

С празднованием Рождества и всего рождественского цикла праздников связывали также много примет. Так, считалось, если рождественский день был ясным и тихим – стоит ожидать отличного урожая. Теплое Рождество – к холодной и затяжной весне, а метель предвещает хороший урожай пшеницы.

Церковные праздники : даты , объяснения и традиции

Великие праздники – важнейшие праздники Православной Церкви: Пасха – праздников праздник, двунадесятые праздники и некоторые другие праздники (см. ниже).

Двунадесятые праздники – двенадцать (от древнерусского «два на десяте» – двенадцать) важнейших после Пасхи церковных праздников. Посвящены событиям земной жизни Спасителя и Богородицы.

По литургическому принципу внутри годового круга эти праздники разделяются на две категории:

Неподвижные (непереходящие) праздники : они всегда приходятся на строго определенное число месяца, вне зависимости от дня недели, ежегодно меняющегося. К ним относятся девять двунадесятых церковных праздников:

Двунадесятые неподвижные праздники

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября |

| †Воздвижение Креста Господня (40 дн.от Преображения) | 27 сентября |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря |

| †Рождество Христово | 7 января |

| †Богоявление, или Крещение Господне | 19 января |

| †Сретение Господне (40 дн. от Р.Х.) | 15 февраля |

| Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 мес. до Р.Х.) | 7 апреля |

| †Преображение Господне | 19 августа |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа |

Подвижные (переходящие) праздники . Подвижная часть церковного календаря перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. Все «подвижные» праздники отсчитываются от Пасхи и перемещаются в пространстве «светского» календаря вместе с ней.

Двунадесятые переходящие праздники:

| Вход Господень в Иерусалим (в 6-е воскресенье Великого Поста) | |

| Вознесение Господне | (на 40-й день после Пасхи) |

| День Святой Троицы. Пятидесятница |

Двунадесятые праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня. Число дней попразднства бывает неодинаковым – от 1 до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста. Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях – Постной и Цветной. На праздничной всенощной всех двунадесятых праздников служится лития. В России до 1925 года двунадесятые праздники были одновременно церковными и гражданскими. Великие недвунадесятые праздники: |

| Покров Пресвятой Богородицы | 14 октября |

В день великого праздника совершается Всенощное бдение. В богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в круге. У каждого двунадесятого праздника и Пасхи существует предпразднство, попразднство и отдание.

У праздников Рождества и Усекновения главы Иоанна Предтечи, Обрезания Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла предпразднства, попразднства и отдания нет.

Праздники христианские

Праздники христианские – определенные дни церковного календаря, отмечаемые богослужениями, носящими индивидуальный литургический характер. Это фиксировано в названиях праздников и «покаянных времен», датах и порядке их совершения, а также в содержании текстов, исполняемых во время богослужения. Их цель и смысл – воспоминание, прославление и богословское истолкование ключевых этапов истории Спасения, которая воплощена главным образом в событиях земной жизни Иисуса Христа (Спасителя), и Девы Марии – реальной соучастницы этого богочеловеческого процесса. Отсюда – исключительное место в календаре посвященных Им праздников.

Праздники распределены внутри двух накладывающихся друг на друга годовых циклов – неподвижного (минейного) и подвижного (триодного, или пасхально-пятидесятничного). Торжества и памятные события первого цикла строго фиксированы только по числам месяца (для дат юлианского календаря по отношению к современному гражданскому необходима поправка: n – 13 дней, – для XX–XXI вв.). Праздники второго фиксированы только по дням недели, будучи жестко соотнесены с Пасхой, являющейся точкой отсчета для всего подвижного годового цикла. Дата же последней перемещается в пределах 35 дней («пасхальные пределы»): от 4 апреля (22 марта по ст. ст.) – до 8 мая (25 апреля ст. ст.).

Важнейшие праздники современного православного календаря именуются «двунадесятыми», или «дванадесятыми» (от слав. дванадесять – «двенадцать») (см. Двунадесятые праздники). Пасха, как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации.

Вторую ступеньку в праздничной иерархической лестнице занимают праздники, именующиеся в литургическом словоупотреблении «великими». К ним принадлежат: Покров Пресвятой Богородицы (1/14 октября), Обрезание Господне и память св. Василия Великого (1/14 января), Рождество Иоанна Крестителя (24 июня/7 июля), память первоверховных апп. Петра и Павла (29 июня/12 июля), Усекновение главы Иоанна Крестителя (29 августа/11 сентября), а также, согласно некоторым старым календарям, – преставление (кончина) ап. Иоанна Богослова (26 сентября/9 октября), память свят. Николая, архиепископа Мир Ликийских (6/19 декабря) и перенесение его мощей из Мир в итальянский г. Бари (9/22 мая).

Все другие многочисленные праздники посвящены бесплотным силам (общий праздник – Собор архистратига Михаила, 8/21 ноября), святым ветхозаветным и христианским, воспоминанию знаменательных событий Священной библейской и христианской истории, явлению чудотворных икон, открытию мощей.

Постоянная канонизация новых святых означает непрерывное пополнение христианского календаря.

В церковном Уставе (Типиконе) предусматривается градация всех праздников на пять разрядов по степени торжественности совершения их богослужений, что и фиксируется особыми знаками (шестой разряд не имеет знака). Престольный праздник любого храма (имя которого он носит) приравнивается для него в богослужебном аспекте к двунадесятым праздникам. Такая же степень торжественности может быть присуща «местночтимым» праздникам, даже имеющим на общецерковном уровне скромный литургический статус.

Общие для всех христиан праздники – прежде всего Пасха и Рождество Христово (последнего, в качестве особого календарного торжества, не имеет Армянская и другие монофизитские церкви). Важнейшие годовые праздники в основном совпадают у православных и католиков (потому что основываются на одних и тех же событиях священной истории), но различаются датами, часто названиями и смысловыми нюансами, а также характером совершения.

Равно чтутся многие святые единой Церкви: восточные – на Западе, западные – на Востоке (Василий Великий – Амвросий Медиоланский, и др.). Но святые одной Церкви, жившие после разделения Церквей (1054г.), могут почитаться в другой Церкви преимущественно на местном уровне, с разрешения церковных властей. Официальный католический календарь, например, включает имена свв. Кирилла Туровского (11 мая), Антония Печерского (24 июля), равноапостольных Ольги и Владимира (27 и 28 июля), Бориса и Глеба (5 августа), Сергия Радонежского (8 октября); чествуется также Владимирская икона Божией Матери (7 сентября).

Протестанты, отвергая почитание Богоматери, святых, мощей и икон, не имеют в своих календарях и соответствующих им праздников.

Изучением праздников в контексте общего процесса формирования церковного календаря занимается эортология (букв. «праздниковедение») – вспомогательная историческая дисциплина, один из разделов академической литургики.

Богослужебные тексты содержатся в Минее Служебной, в 12-ти томах (для неподвижных праздников), Триоди Постной и Цветной (для подвижных), Минее Праздничной, а также в многочисленных изданиях служб отдельным праздникам, часто содержащих исторические справки, комментарии, нотацию и иные приложения.

«Как праздновать праздник? Мы празднуем событие (вникнуть в величие события, цель его, плод его для верующих) или лице, как, например: Господа, Божию Матерь, Ангелов и Святых (вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию, вообще). Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в будущие блага и питать благочестивые, добрые нравы.»

Основные христианские праздники и посты

Основные христианские праздники и посты

Пасха — главный христианский праздник, установленный в честь чудесного воскресения распятого на кресте Иисуса Христа, о чем повествуется в Евангелиях. Отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Для вычисления дат празднования составляются таблицы (пасхалии). У православных церквей Пасха приходится на период с 22 марта по 23 апреля по юлианскому календарю.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный, согласно церковному вероучению, в честь рождения Иисуса Христа. Отмечается 25 декабря. Временное несовпадение празднования Рождества Христова различными церквами связано с тем, что ряд церквей (русская, болгарская, сербская и другие православные церкви) пользуются юлианским календарем, 25 декабря которого соответствует 7 января григорианского календаря.

Троица — праздник в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое трактуется церковью как начало широкого распространения христианства. Отмечается на 50-й день от Пасхи и обычно выпадает на последние дни мая или начало июня.

Сретение Господне — праздник в честь встречи (Сретенья) праведником Симеоном мессии — ребенка-Христа, которого родители принесли в храм для посвящения Богу. Отмечается 2(15) февраля.

Крещение Господне (Богоявление) — праздник в память крещения Иисуса Христа пророком Иоанном Крестителем в реке Иордан. Отмечается 6 (19) января церемония освящения воды (иордань).

Преображение — праздник в честь преображения Иисуса Христа, явившего ученикам незадолго до Голгофских страданий свою божественную природу. Отмечается 6 (19) августа.

Вход Господен в Иерусалим (Вербное воскресенье) — праздник в память въезда Христа в Иерусалим, жители которого приветствовали Сына Божьего, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви. В народном быту праздник получил название Вербное воскресенье, ибо в славянских странах в его ритуале роль пальмовых ветвей выполняли распускающиеся к этому времени ветки вербы. Отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой.

Вознесение — праздник в честь вознесения Христа на небо. Празднуется на 40-й день после Пасхи.

Воздвижение — праздник в память так называемого воздвижения в IV в. в Иерусалиме над толпой верующих креста, на котором, по преданию, был распят Христос. Отмечается 14 (27) сентября.

Рождество Богородицы — праздник в честь рождения Девы Марии — матери Христа. Отмечается 8 (21) сентября.

Введение во храм Богородицы — праздник в память торжественного вступления трехлетней Марии (будущей матери Иисуса) в Иерусалимский храм, куда она была отдана родителями на воспитание. Отмечается 21 ноября (4 декабря).

Благовещение — праздник, связанный с христианским преданием о том, как архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о грядущем рождении у нее божественного младенца. Отмечается 25 марта (7 апреля).

Успение Богородицы — праздник в память кончины Девы Марии — матери Христа. Отмечается 15 (28) августа.

Покров Пресвятой Богородицы — праздник в память явления около 910 года во Влахернском храме в Константинополе Богородицы, простирающей свой покров над всеми верующими. Отмечается 1 (14) октября.

Посты — воздержание на определенный срок от приема всякой пищи или ее отдельных видов (особенно мяса). Посты занимают около 200 дней в православном церковном календаре. Каждый верующий должен поститься по средам и пятницам в течение всего года, в Крещенский сочельник, в день усекновения главы Иоанна Крестителя, в праздник Воздвижения Креста Господня. Помимо этого существуют четыре многодневных поста:

весенний (Великий) — начинается с понедельника после сыропустной недели (Масленицы) и продолжается около 7 недель вплоть до Пасхи;

летний (Петров) — начинается в первый понедельник после Духова дня и оканчивается 29 июня, в день святых Петра и Павла; осенний (Успенский) — 15 дней перед праздником Успения; зимний (Рождественский, или Филиппов) — 40 дней перед Рождеством Христовым.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Церковные обряды: виды и значение

Видео удалено.

| Видео (кликните для воспроизведения). |

Славянское слово «обряд» само по себе означает «наряд», «одежда» (можно вспомнить, например, глагол «обряжать»). Красота, торжественность, разнообразие церковных обрядов привлекают многих людей. Но Православная Церковь, по выражению святого Иоанна Кронштадтского, не занимает никого и не занимается праздными зрелищами. Видимые действия имеют невидимое, но совершенно реальное и действенное содержание. Церковь верует (и вера эта подтверждена двухтысячелетним опытом), что все совершаемые ею обряды имеют определенное освящающее, то есть благотворное, обновляющее и укрепляющее действие на человека. Это действие Божией благодати.

Условно все обряды делятся на три вида:

1. Обряды богослужебные — священнодействия, совершаемые во время церковных богослужений: елеопомазание, великое освящение воды, вынос святой плащаницы в Великую пятницу и так далее. Эти обряды представляют собой часть храмовой, богослужебной жизни Церкви.

2. Обряды символические выражают различные религиозные идеи Церкви. К таковым, например, относится крестное знамение, которое мы многократно совершаем в воспоминание крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа и которое вместе с тем является реальным ограждением человека от воздействия на него злых демонических сил и искушений.

3. Обряды, освящающие житейские нужды христиан: поминовение усопших, освящение жилищ, продуктов, вещей и различных благих начинаний: учебы, поста, путешествия, строительства и тому подобное.

Зачем в Церкви так много обрядов? Неужели нельзя служить Богу просто, без лишних видимых действий?

Вообще, человеческое мышление уже само по себе связано с определенными знаками и символами, как способами внешнего выражения. Например, слово есть выраженная посредством звука мысль» а многие наши жесты есть выражение наших эмоций или нашего настроения. Тем более, когда речь идет об истинах мира духовного, выразить их в нашем мире можно только посредством символических действий — обрядов. Например, сложение трех перстов есть исповедание единого Бога Троицы, а осенение себя крестным знамением есть исповедание крестной Жертвы Христовой, благодаря которой побеждены дьявол и грех.

Каждый церковный обряд возвышает нас над обыденностью и помогает соприкоснуться тем, что выше земных чувств и измерений. Так, возжженная свеча символизирует наше молитвенное горение пред Богом и свет истинной веры, озаряющей сумерки мира. Как прекрасно молиться вечером при огне свечи или лампады! Окропление святой водой своего жилья есть приобщение его к святыни Церкви, известно, как после этого в домах, подверженных действию нечистой силы, все умиротворяется.

Обилие церковных обрядов свидетельствует о богатстве духовно-символической жизни Церкви. Видимые богослужебные действия и предметы церковного быта заключают в себе глубокие благодатные символы, как выражение духовно совершающегося в частности, каждение храма и молящихся людей святым ладаном символизирует обилие благодати Духа Святого, обитающего в храме и осеняющего молящихся. А помазание во время Всенощного бдения верующих святым елеем означает небесное благословение, подаваемое на богослужении.

Ничто в богослужении не является случайным — ни гимнография, ни видимые действия. Ведь человеку свойственно стремление к творчеству, и потому свои религиозные чувства и мысли он выражает в молитвах и песнопениях. А поскольку помимо души у нас есть тело (что нуждается в куда меньшем обосновании, нежели бытие души), то свои религиозные чувства мы выражаем посредством поклонов, коленопреклонений и уже упомянутого крестного знамения. А если достаточно только в душе служить Богу, то зачем Бог даровал нам еще и тело? Не напрасно в Священном Писании сказано: Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божий ( 1Кор. 6:20 ).

Соблюдая уже сложившуюся традицию, например, посещением храма в положенной одежде, мы выражаем наше уважение к храму и к тем, кто освятил эту традицию собственной благочестивой жизнью. Эти обряды соблюдали не только святые подвижники, но и цари, и знаменитые общественные деятели, и великие ученые — последуем же за ними.

Один знакомый батюшка в метро как-то встретился с последователями секты свидетелей Иеговы — парнем и девушкой. Парень сразу же начал доказывать, что все наши обряды суть внешнее и ненужное, что главное, чтобы вера была в душе. Священник внимательно выслушал, а затем искренно спросил: «Это ваша девушка? Наверное, вы любите друг друга? Может быть, станете одной семьей?» Когда они одобрительно кивнули, батюшка обратился к девушке: «Если он вам дарит цветы и оказывает знаки внимания, то не придавайте этому никакого значения — это все внешнее; и если он старается быть обходительным в своем общении с вами, то тоже не обращайте внимания, ведь это внешнее; и если он, готовясь к встрече с вами, следит за своим внешним обликом, старается достойно выглядеть, то это все тоже внешнее и ненужное, а главное, чтобы только в сердце была любовь». Глубокое недоумение и даже небольшое прозрение теперь были видны на лицах молодых людей. Парень не нашел, что ответить, и кто знает, может быть, в глубинах своей души теперь он понял свою ошибку. А мы еще раз заметим: в человеческом естестве душа тесно соединена с телом, так что даже исключительно духовные чувства — вера, благоговение, покаяние, богопочитание и другое выражаются вовне посредством видимых обрядов, знаков и действий.

Из кн. «Во что мы веруем». — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015

Каким должно быть наше участие в церковных обрядах

Обрядовым формам их священное значение сообщает молитва. Только через молитву действие становится священнодействием, а ряд внешних процессов — обрядом. Не только священник, но и каждый из присутствующих должен внести свою лепту в совершение обряда — свою веру и свою молитву.

Благодать, помощь, различные дары дает Бог, дает исключительно по Своей милости. Но «как источник не возбраняет черпать желающим, так и сокровище благодати никому из людей не возбраняет быть его причастником» (преподобный Ефрем Сирин). Мы не можем при помощи каких-то магических действий «вынудить» Бога ниспослать то, что нам нужно, но мы можем Его с верой просить. Священное Писание о необходимости веры для молитвы говорит: «Да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» ( Иак. 1:6-7 ). Когда мы молимся Господу, нужно верить в то, что Господь всемогущ, что Он может сотворить или даровать то, о чем мы просим. Верить в то, что Он любит нас, что Он милостив и благ, то есть желает всем блага. Вот с такой верой мы и должны молиться, то есть обращать наш ум и сердце к Богу. И тогда, если мы при совершении обряда будем не просто стоять рядом со священником, но и сердечно молиться с верой, тогда и мы сподобимся получить от Господа освящающую благодать.

Освящением православные христиане называют обряды, которые вводятся Церковью в храмовую и личную жизнь человека, чтобы через эти обряды на его жизнь, на всю его деятельность и все окружение его жизни нисходило благословение Божие. В основе многообразных церковных молебнов лежит желание одухотворить человеческую деятельность, совершать ее с Божией помощью и по Его благословению. Мы просим Господа так направить наши дела, чтобы они были угодны Ему и приносили пользу ближним, Церкви, Отечеству и нам самим; благословить наши взаимоотношения с людьми, чтобы в них главенствовали мир и любовь. И поэтому просим, чтобы наш дом, принадлежащие нам вещи, овощи, выращенные на нашем огороде, вода из колодца через нисшедшее на них благословение Божие помогали нам в этом, защищали, укрепляли наши силы. Освящение дома, квартиры, автомобиля или какой-либо другой вещи есть свидетельство, прежде всего, нашего упования на Бога, нашей веры в то, что ничего не происходит с нами без Его святой воли.

Церковь все необходимое для человеческой жизни освящает молитвой и благословением. Церковью освящается и вся природа, и все стихии: вода, воздух, огонь и земля.

Христианские обряды (стр. 1 из 4)

В настоящее время Русская православная церковь по-прежнему занимает в нашей стране ведущее место по числу сторонников вероисповедания, хотя уже с 1917 года является отделенной от государства. Русская православная церковь (РПЦ) является самостоятельной церковью. Ее возглавляет патриарх, избираемый поместным собором пожизненно.

Православному христианину в течение его жизни полагается отправлять достаточно большой круг разного рода богослужений, то есть обязанностей в соответствии с канонами и обычаями своей веры. В последние годы растет число людей принимающих крещение, скрепляющих свой брак церковным венчанием, провожающих в последний путь своих близких в соответствии с православными обычаями.

Наряду с этим увеличивается состав богослужения, оно становится все более сложным и многообразным. Как нужно исполнять свой христианский долг, правильно подготовится к приобщению к Святым Таинствам, в чем заключается их обрядовая и духовная сторона?

Основу православного вероучения составляет Никеоцарьградский символ веры, утвержденный на двух первых Вселенских соборах 325 и 381 годов. Это представления о триединстве Бога, боговоплощении, искуплении, воскресении из мертвых, крещении, загробной жизни и т. д. Все основные положения веры объявляются богоявленными и вечными.

Таинства — культовые действия, во время которых “сообщается верующим невидимая благодать божья ”, то есть происходит оживление религиозного сознания путем напоминания содержания и смысла основных положений вероучения.

Православная и католическая церковь признает семь таинств: крещение, причащение, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение, священство.

Первоначально в христианстве было всего два таинства – крещение и причащение. Все семь были признаны официально только в 1279 году на соборе в Лионе. Все таинства являются заимствованными из дохристианских культов, получившими в христианстве некоторые специфические черты.

Крещениеявляется одним из главных таинств и символизирует принятие человека в христианскую церковь. Во многих языческих религиях практиковали обряд омовения водой как очищение от злых духов. Христианство толкует крещение как смерть для греховной жизни и возрождение для жизни духовной, святой. В православной церкви младенца трижды окунают в воду, в католической – просто обливают водой. Православная традиция говорит о том, что вода должна быть без примесей. Примесью считается и подогрев, поэтому если крещение происходит зимой, по строгим требованиям канона, вода должна быть естественной (уличной) температуры. При крещении происходит имянаречение. Обычно имя выбиралось священником исходя из имен святых, которым посвящен тот или иной календарный день. Недобросовестный священник мог дать младенцу такое имя, которое уже вышло из обихода или звучит странно для современников.

Причащение, или святая евхаристия (“благоденственная жертва”), занимает важное место в христианском культе. По легенде, этот обряд был установлен самим Христом на тайной вечере. В память об этом событии верующие вкушают причастие – хлеб и вино, веря, что вкусили тела и крови Христовой. Истоки этого обряда лежат в древних верованиях и основаны на симпатической магии (путем поедания части объекта придать себе качества этого объекта). Впервые обряд вкушения хлеба и вина как способа приобщения к божественным силам возник в Древней Греции. Ранние христиане этого обряда не знали. Только в 787 году Никейский собор официально закрепил это таинство в христианском культе.

Покаяние вменяется православным и католикам в качестве обязательного регулярного действия. Исповедь является сильнейшим способом контроля за мыслями и поведением верующего. В результате исповеди и покаяния должно следовать прощение грехов. Отпущение грехов – прерогатива священника, который накладывает наказание или предлагает путь исправления грехов (отлучение от церкви – полное или временное, предписание поститься, молиться в течении определенного времени). В раннем христианстве исповедь была публичной – вся община судила о степени проступка верующего. Только с XII века вводится тайная исповедь, при которой верующий кается в своих грехах одному священнику. Тайна исповеди гарантируется. Процедура исповеди у православных и католиков различна. Католики исповедаются в закрытых кабинках, при этом они не видят священника, а священник – исповедующегося. Таким образом, священник говорит с “душой” человека, не обращая внимания на его внешний облик, который может вызвать разные чувства. Православный верующий исповедуется в притворе церкви. Священник покрывает его голову покрывалом и возлагает на нее свои руки. Личность исповедующегося для него не является тайной, как и для других присутствующих.

Проблема соблюдения тайны исповеди всегда решалась непросто. Нарушение тайны исповеди для “предотвращения большего зла” допускалось в случаях, когда на исповеди раскрывались сведения о противоправительственных действиях. В 1722 году Петр Великий издал указ, по которому все священники были обязаны доносить властям о каждом выявленном случае бунтарских настроений, замыслов против государя и прочего подобного. Духовенство с готовностью выполняло этот указ. С другой стороны, церковь присвоила себе право решать вопросы о прощении за антисоциальные поступки – убийства, воровство и т. д.

Вслед за крещением в православной церкви совершается миропомазание. Тело человека смазывают ароматическим маслом (миро), с помощью которого якобы передается благодать божья. Древнее магическое происхождение этого обряда не вызывает сомнений. Помазание же как посвящение практиковалось уже в Древнем Египте и у иудеев. В Новом Завете нет ни слова о миропомазании, но оно было введено в христианский культ, очевидно, с учетом его психологического воздействия.

Брак как таинство утвердился только в XIV веке. Обряд этот в христианских церквях относится к самым красивым и торжественным действиям, призванным оказать глубокое эмоциональное воздействие. Очень многие неверующие люди идут на совершение этого обряда из-за его красоты и торжественности.

Елеосвящение совершается над больным человеком и состоит в смазывании его деревянным маслом – елеем, которое якобы является священным. Православная церковь считает, что с помощью этого обряда совершается исцеление от болезней. Католики проводят его как благословение умирающего. Связь с древними магическими обрядами прослеживается в церемонии елеосвящения – читается семь апостольских посланий, произносится семь эктений (прощений), совершается семь помазаний больного елеем.

Таинство священства совершается при вступлении человека в духовный сан. Епископ передает “благодать” новому священнику, возложив на его голову свои руки. В отдаленном виде этот обряд напоминает обряды инициации в древние времена. Подобные действия проводили и проводят различные закрытые общества (рыцарские ордена, масоны). Торжественность церемонии призвана подчеркнуть роль священников в выполнении миссии церкви. Посвящаемый дает клятву беззаветного служения и получает соответствующие облачения.

Молитва. Церковь требует постоянно молится, обращаясь к Богу или святым за помощью. Утверждается, что молитва каждого будет услышана и исполнена по вере его. Корни молитвы – в магических заклинаниях, которыми древний человек призывал духов на помощь или заклинал оставить его. Некоторые христианские молитвы просто заимствованы из более ранних религий – у древних греков, римлян, иудеев. Обязательность каждодневного молитвенного обращения к Богу с соответствующим каноническим текстом усугубляется тем, что Бог понимает только определенный язык, используемый церковью. У католиков это латынь, у православных – церковнославянский язык. Поэтому обычно после обязательного молитвенного зачина верующий обращается к Богу уже на своем родном языке и беседует с ним “без протокола”.

Иконы. Православная и католическая церковь придают большое значение культу икон. В раннем христианстве шли ожесточенные споры об иконах, которые расценивались как пережитки язычества и идолопоклонства. Действительно, в культе икон сохраняются пережитки фетишизма. Это проявляется в тех правилах, которые нормируют уход за иконой и оговаривают случаи ее уничтожения. Сжигать или как-то по-другому уничтожать икону нельзя. Если она пришла в ветхость и из-за этого больше вводит в искушение, чем придает святости, ее надо ранним утром пустить по речной воде – Бога сам распорядится ее судьбой. Именно так и поступили с идолом бога Перуна в Киеве, когда князь Владимир с дружиной впервые крестил своих подданных. Фетиши-идолы должны были творить чудеса, это же требуется от икон – они “плачут”, покрываются “кровавым потом”, «сами собой” светлеют или темнеют и т.д. В католицизме больше скульптурных изображений божеств и святых, а в православии именно иконопись является ведущим религиозным искусством. Поэтому чудесных историй, связанных с иконами в православии больше.

Крест. Поклонение кресту является самым вариативным обрядом. Крестом увенчаны храмы, одежды священников. Его носят на теле верующие, без него не обходится любой обряд. По утверждению церкви, крест почитается как символ мученической смерти Христа, распятого на кресте. До христиан крест почитали как священный символ в Древнем Египте и Вавилоне, в Индии и в Иране, в Новой Зеландии и Южной Америке. Древнеарийские племена почитали вращающийся крест – свастику (символ Хорса, бога солнца). А вот ранние христиане не почитали крест, считали его языческим символом. Только с IV века в христианстве утверждается образ креста. Так до сих пор до конца и не ясно, почему у католиков крест четырехконечный, а у православных – шестиконечный. Почитаются также восьмиконечные, одиннадцати- и восемнадцатиконечные кресты.

Христианские обряды (стр. 2 из 4)

Реликвии. В православии и католицизме широко распространен культ реликвий. Но особенно велика его роль в католицизме. Реликвии – это различные предметы, принадлежавшие Иисусу Христу, Богородице, апостолам и святым. Среди средневековых реликвий можно было увидеть части одежды Иисуса, волосы Богородицы, ребро Николая Чудотворца, капли крови Иисуса, зуб святого Петра, молоко Божьей Матери.

Мощи. Культ мощей соседствует с культом реликвий. Здесь православная церковь не отстает от католической. Мощи – это останки умерших, сохранившиеся нетленными и обладающие даром чудотворения. Нетленность останков человеческого тела сильно действует на воображение – это знали еще древние египтяне, совершенствуя свое искусство мумифицирования. Условия, при которых тело не разлагается, существуют в природе в местах с низким содержанием влаги в воздухе и почве. Киево-Печерская лавра является таким особым климатическим заповедником, в пещерах которого тела умерших высыхают, но не разрушаются, и даже сохраняют индивидуальные черты. Естественно, этот монастырь пользовался и пользуется до сих пор самой широкой славой. Когда в конце XIXвека “запас” вновь обретенных мощей был исчерпан ( а без него невозможно поддерживать живое увлечение верой), церковь обосновала новое представление о мощах. Ими объявлялись не только целиковые останки человеческого тела, но и его фрагменты. Это значительно оптимизировало процесс обретения новых святых мощей.

Святые места – это места, связанные с событиями церковной истории, с чудесами божьими, служащие объектом паломничества верующих. В православии и католичестве почитается множество гор, водоемов, могил “божьих угодников”. Обычно в святом месте появляется образ Богородицы или другого ответственного лица христианского пантеона и обращается к верующим. С этими появлениями связывают наступление поворотных событий в жизни человечества или особую целительную силу данных мест. Иногда вместо самой Богородицы или другого святого появляется изображение – икона, выполненная на различных материалах, или предмет из разряда священных (легендарная Чаша Грааля, предметы старинной церковной утвари). Святые места привлекают к себе людей, отчаявшихся найти исцеление.

Культ святых основан на вере в то, что некоторые люди, достойно проявившие себя в жизни получают божий дар чудотворения и способность влиять на судьбы людей после своей смерти. Культ святых берет начало в культе героев присущем древним религиозно-мифологическим представлениям. Мало того, многие святые христианства были просто заимствованы из древнегреческого культа (древнеримский бог Сильван превратился в святого Сильвана, бог Аполлон – в святого Аполлона), даже их храмы просто приспосабливались под христианский культ. Каждому святому присвоена особая “специальность” – святой Петр покровительствует рыболовству, святая Елена – льноводству, святой Модест оберегает скот от падежа, святой Фалалей заведует уродаем огурцов. При головной боли следует обращаться к Иоанну Предтече, при болезнях глаз – к святому Никите и Симеону Праведному, при зубной боли – к священномученику Антипе, при желудочных заболеваниях – к Артемию Великомученику. Канонизация конкретной исторической личности в ранге святого или мученика обусловлена всегда политическими соображениями (как в случае с последним российским царем).

Посты играют важную роль в христианском культе. В православном церковном календаре около 200 дней занято постами. Для верующего обязателен пост по средам и пятницам в течении всего года, в крещенский Сочельник, в день усекновения головы Иоанна Предтечи и в праздник Воздвижения Креста Господня. Великий пост начинается с понедельника, после сыропустной недели (Масленицы), и продолжается семь недель до Пасхи. Он разделяется на части: святую четыредесятницу и Страстную Седмицу. Успенский пост продолжается с 1 по 15 Августа. Рождественский пост длится сорок дней (с 28 Ноября по 7 Января).

Общепринятые обычаи, которые соблюдались при крестинах, касались выбора и приглашения крестных отца и матери, подарков, делаемых ими новорожденному и т. п. По традиции Церкви младенца следует крестить на восьмой или сороковой день жизни. Понятно, что в таком возрасте требовать от него веры и покаяния – двух главных условий соединения с Богом, нельзя. Поэтому с древних времен появились “крестные” – люди за веру которых крестят младенцев (попутно следует заметить, что при крещении взрослых старше 18 лет крестные не нужны).

Крестным может быть только по-православному верующий человек, способный дать отчет в своей вере. Собственно, мальчику нужен только крестный отец, а девочке – только крестная мать. Но по древней русской традиции приглашают и того и другого. Родители не могут быть крестными своего ребенка; муж и жена – крестными одного младенца. Бабушки, дедушки, братья, и сестры годятся в крестные родители. Если крестят мальчика, то во время совершения обряда крещаемого держит на руках крестный отец, а если девочку, то крестная мать.

Крестный отец и крестная мать не только должны во все продолжение детства их крестника помнить о нем и хоть изредка навещать его и дарить игрушки, но и в случае смерти его родителей заменить ему их и заботится о нем. Это не только обычай, но и священная обязанность.

После погружения младенца в купель Крещения крестный принимает его из рук священника. Отсюда славянское название – восприемник. Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность воспитывать ребенка в православном духе, и ответ за это воспитание будет давать на Страшном Суде.

Крестные родители всегда, до конца дней своих, молятся за крестников, научают их вере и благочестию, приобщают к Таинствам. Связь между восприемниками и их чадами вечная и более глубокая , чем у родителей по плоти. От тщательного исполнения обязанностей крестного зависит участь и его самого, и воспринятого от купели младенца.