25 сценариев развития человечества

Благодаря инстинкту выживания человечество и наша цивилизация существуют уже тысячи лет. Хотя в течение нескольких последних десятилетий научные сообщества все чаще беспокоятся по поводу возможных глобальных катастроф – событий с высоким коэффициентом риска, способные не только нанести вред планете, но и уничтожить на ней жизнь.

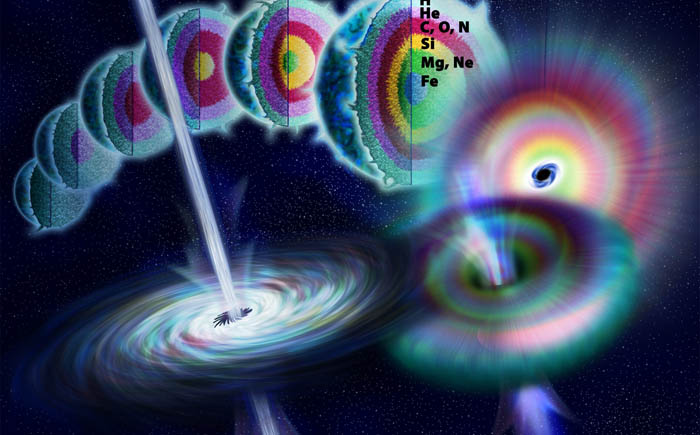

25. Эра черных дыр

Эра черных дыр

Эра черных дыр описана в книге профессора Фреда Адамса «The Five Ages of the Universe», как век, в котором организованная материя останется только в форме черных дыр. Постепенно они благодаря квантовым процессам радиационной активности избавятся от поглощённой ими материи. К концу упомянутой эры останутся только низкоэнергетические протоны, электроны и нейтроны. Другими словами, можно попрощаться с нашей красивой голубой планетой.

24. Конец света

Конец света

По мнению многих религиозных течений, которые выдвигают разнообразные гипотезы, приближается конец света (судный день, второе пришествие Иисуса Христа, пришествие Антихриста). В одном все согласны: конец света наступит неизбежно. Ученые опровергают большинство гипотез, но тоже согласны, что это может случиться.

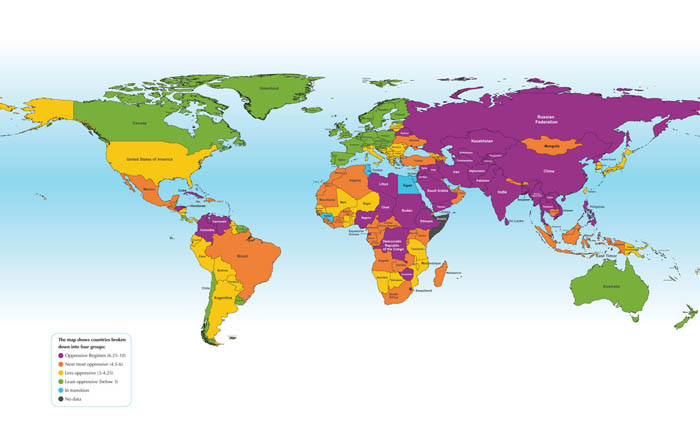

23. Всемирное диктаторское правительство

Всемирное диктаторское правительство

Когда вспоминаешь о периодах правления таких диктаторов, как Гитлер, Сталин, Саддам, Ким Чен Ын и других классических политических диктаторских режимах, то легко предположить, что такой сценарий тоже можно рассматривать началом конца цивилизации.

22. Серая слизь

Серая слизь

В результате еще одного сценария конца света, придуманные человеком нанороботы выйдут из-под контроля и уничтожат человечество.

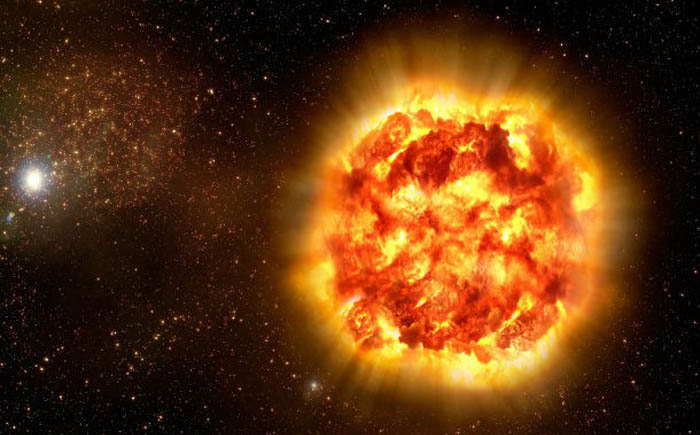

21. Гамма-излучение

Гамма-излучение

Многие ученые обеспокоены тем, что чрезвычайно мощное гамма-излучение соседних галактик, в результате очень сильного взрыва, может стать причиной гибели нашей планеты. Эта гипотеза помогает объяснить так званый парадокс Ферми, который свидетельствует о том, что, кроме нас, других технологически развитых цивилизаций во Вселенной нет, так как гамма-лучи, возможно, уничтожили все.

20. Глобальное потепление

Глобальное потепление

Это спорный вопрос, но многие считают, что в результате деятельности человечества, возникшее глобальное потепление станет тем фактором, который можно рассматривать, как причину изменения климата и гибели жизни на нашей планете.

19. Солнечная гиперактивность

Солнечная гиперактивность

Солнце периодически выбрасывает в космос раскаленные радиоактивные облака газа, которые угрожают магнитному полю Земли, так как являются чрезвычайно мощными и достигают Земли всего за несколько часов. По словам некоторых ученых, в результате вреда, который человек приносит своей планете, неконтролируемые коронарные выбросы Солнца однажды уничтожат планету.

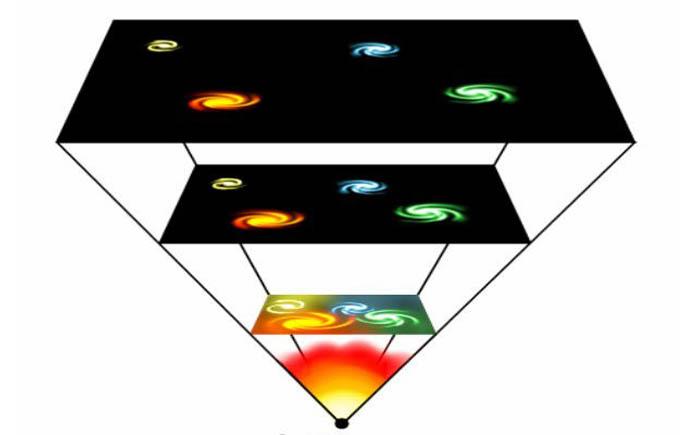

18. Большой взрыв

Большой взрыв

Теория Большого взрыва – это еще одна сомнительная космологическая гипотеза, согласно которой материя Вселенной, начиная от звезд, галактик до атомов и других частиц, которые появились в результате этого взрыва, таким же способом и исчезнут в будущем.

17. Большое сжатие

Большое сжатие

Большое сжатие является еще одной научной гипотезой конца нашего существования. В его результате Вселенная сожмется и взорвется. Большой взрыв породил её, а Большое сжатие уничтожит.

16. Генетическое загрязнение

Генетическое загрязнение

«Генетическое загрязнение» — сомнительный термин, используемый для объяснения бесконтрольного использования генной инженерии, которая вмешивается в мир природы. Вмешиваться в гены нежелательно, так как создав однажды новые организмы, можно безвозвратно нанести вред существующим. В результате спонтанных мутаций могут появиться нежелательные доминирующие виды.

15. Пандемии

Пандемии

Еще одним риском для жизни человечества можно считать глобальные эпидемии, которые смогут очень быстро распространяться воздушно-капельным путем и убить людей всего за несколько часов до того, как человечество найдёт эффективное лекарство.

14. Вымирание человечества

Вымирание человечества

Как бы выглядела планета, если бы человечество внезапно исчезло с лица земли, как динозавры? К внезапному вымиранию человечества могут привести несколько причин. Например, все мужчины станут геями и прекратится репродукция человечества.

13. Будущее Вселенной

Будущее Вселенной

Существуют два сценария развития будущего Вселенной, и оба ведут к ее гибели. Некоторые ученые говорят, что Вселенная взорвется, а другие – замерзнет. Так или иначе, но оба сценария абсолютно неоптимистичны.

12. Перенаселение

Перенаселение

Все чаще и чаще звучит угроза перенаселения планеты. Многие эксперты утверждают, что к 2050 году это станет самой большой проблемой для нас. Дело в том, что человечество будет настолько многочисленным, что не будет хватать различных жизнеобеспечивающих ресурсов, например, воды и нефти. В результате, получаем голод, засухи, болезни и бесконечные войны между странами.

11. Чрезмерное потребление

Чрезмерное потребление

Чрезмерное потребление уже в 2015 году считается одним из рисков. Так как люди потребляют намного больше, чем природа может регенерировать. Проявлениями чрезмерного потребления являются огромные выловы рыбы и чрезмерное потребление мяса. Это же касается и овощей, и фруктов.

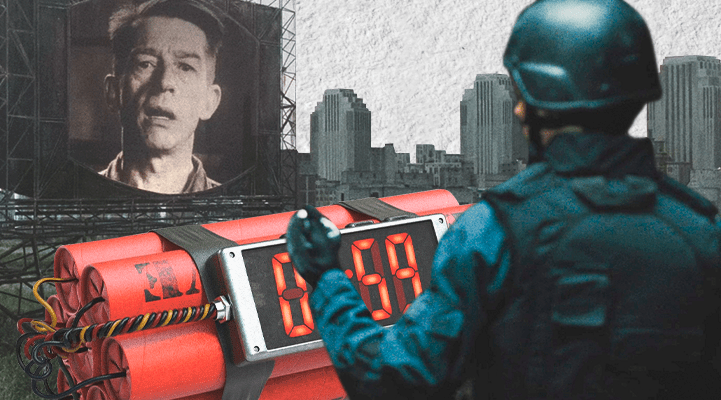

10. Третья мировая война

Третья мировая война

Альберт Эйнштейн был одним из первых, кто предрек конец света в результате Третьей мировой войны. Он говорил, что не знает, какое оружие человечество будет использовать во время Третьей, но в Четвертую мировую войну человечество будет воевать камнями и дубинками.

9. Гибель цивилизации

Гибель цивилизации

Гибель цивилизации – это самый реалистический сценарий из тех, которые прогнозируют гибель человечества. Примером можно считать судьбу цивилизации Майя или Византийской империи. Все то же может случиться и со всем человечеством в будущем.

8. Ядерная война

Ядерная война

Ядерный холокост и апокалипсис относятся к самым реальным рискам, которые могут привести к гибели человечества. Это может произойти, так как в мире накопилось огромное количество ядерного оружия.

7. Новый мировой порядок

Новый мировой порядок

Новый мировой порядок может быть установлен одной из тайных организаций, которые существуют сегодня (Иллюминаты, Масоны, Сионисты и т.д.). Сегодня они находятся под контролем общества, но могут в будущем стать более могущественными и своими догмами и действиями привести человечество к рабству и служению злу.

6. Мальтузианская ловушка

Мальтузианская ловушка

Суть мальтузианской катастрофы по Томасу Мальту, автору «Опыт закона о народонаселении» (1798), в том, что в будущем численность населения обгонит рост и возможности аграрного сектора экономики и стабильности. После чего произойдет упадок и уменьшение численности населения, и начнутся бедствия.

5. Вторжение инопланетян

Вторжение инопланетян

Эта теория существует еще с античности и большинство (если не все) видели бесчисленные фильмы, в которых одним солнечным днем некая инопланетная цивилизация завоюет планету и попытается уничтожить жизнь на ней. В ближайшем будущем это не случится, но возможно произойдет когда-нибудь.

4. Трансгуманизм

Трансгуманизм

Трансгуманизм – это международное культурное и интеллектуальное течение нескольких последних лет, целью которого есть понимание великой роли технологий в трансформациях и улучшения качества материальной, физической и умственной сфер жизни человека. Хотя звучит великолепно, но в результате информационной и технологической революции человечество может пострадать.

3. Технологическая сингулярность

Технологическая сингулярность

Специалисты используют понятие «технологическая сингулярность», описывая гипотетический сценарий, в результате которого быстрый технологический прогресс сыграет злую шутку с человечеством, которое создаст искусственный интеллект и погибнет, потеряв над клонами и роботами контроль.

2. Взаимное гарантированное уничтожение

Взаимное гарантированное уничтожение

Понятие «взаимное гарантированное уничтожение» относится к глобальному использованию оружия с целью массовых уничтожений людей и планеты. Это реальный сценарий, если оценить сегодняшнюю политическую и военную ситуацию в мире.

1. Кинетическая бомбардировка

Кинетическая бомбардировка

Те, кто смотрел фильм «Умри, но не сейчас», знают, что кинетическая бомбардировка сможет уничтожить жизнь на планете. Если вы не видели фильм, тогда представьте разработку космического оружия, которое может уничтожить все, что есть на Земле за пару секунд. Страшно? Страшно. А ведь учёные даже подсчитали вероятность серьёзных катастроф, которые могут привести к гибели человечества, до тысячных процента.

Большинство людей выстраивают для себя некое видение будущего, основываясь на интуитивном ощущении путей развития общества и технологий. Наверняка многие из вас тоже как-то представляют себе жизнь 10-20-30 лет спустя. Какой будет наша страна, ситуация в мире, где вы будете жить и работать, какие будут смартфоны, наконец. Не думают об этом разве что отпетые пофигисты и люди без воображения. Но история не раз доказывала, что предполагать мы можем сколько угодно, но всегда есть место сюрпризу. Какие же сценарии будущего могут нас ожидать?

1. Возрождение авторитаризма

Хотя термин «демократия» изрядно дискредитирован, но всё же сама идея неплоха, просто реализация обычно хромает. Тем не менее, многие люди, думая о будущем, всё же представляют общества, живущие с наборами ценностей и институтов, характерных для демократического устройства. Но может статься и так, что во второй половине 21 века нас может ожидать расцвет авторитарных систем, опирающихся на богатые арсеналы современного оружия, в первую очередь — массового поражения.

Технологии, угрожающие самому существованию человечества, серьёзно влияют на такие важнейшие механизмы, как социальный контроль и гражданские свободы. Вспомните, как после 11 сентября в США начали один за другим принимать ограничительные законы, быстро расширялись полномочия и возможности силовых ведомств. А представьте, какой замечательный повод закрутить гайки появится у правительства любой страны, в которой произойдёт что-нибудь похуже, чем крушение двух небоскрёбов.

Социально-общественные демократические институты, столь привычные нам и составляющие основу политического устройства многих стран, могут подвергнуться серьёзному давлению, спровоцированному страхом, неуверенностью и отчаянием. История знает немало подобных примеров; возьмите ту же Германию.

С развитием технологий в мире всё доступнее становится оружие массового поражения — военные вирусы, роботы и нанотехнологии, грязные бомбы и т.д. Мир всё больше опутывается глобальной информационной сетью, проникающей всё глубже и шире в нашу жизнь. Ещё никогда в истории человечества не было столь легко получить всевозможные ресурсы и информацию. Все эти факторы усугубляются ростом и усилением нетрадиционных политических сил: когда-то слабых государств, негосударственных субъектов и маргинальных групп населения. Ещё 50 лет назад, чтобы нанести какой-то стране катастрофический ущерб, нужно было отправить полноценную армию. Сегодня для этого достаточно небольшой группы людей с сильной мотивацией.

Добавьте ко всему этому ещё и ухудшение в экономиках разных регионов. Вероятно, мы стоим на пороге масштабных социополитических перемен, которые могут привести к расцвету авторитарных систем. Возможно даже, что подобные политические режимы станут доминантной формой в мире.

2. Потеря приватности

Этот сценарий отчасти связан с предыдущим. Нас может ожидать расцвет мощнейших технологий слежки, обусловленный потребностью в проактивной разведке. Футурист Тимоти Мэк отмечал, что резкий рост возможностей в сфере шпионажа будет связан далеко не только с борьбой с терроризмом и предотвращением преступлений. А ни одно новое здание или объект инфраструктуры не обойдётся без камер наблюдения, систем всевозможных датчиков и каких-нибудь ещё средств наблюдения и контроля.

Не говоря уже о том, что корпорации и госструктуры будут всё активнее отслеживать поведение граждан и их потребительские привычки.

Вероятнее всего, население будет спокойно или даже благожелательно относиться к подобным нововведениям, благодаря каким-нибудь громким событиям и политическим лозунгам. Так что к концу века возможно возникновение «прозрачного общества», предсказанного писателем и футуристом Дэвидом Брином.

3. Будущее — во внутреннем пространстве, а не во внешнем

Многие полагают, что человечество должно стремиться к звёздам. Ну или хотя бы расшириться до границ пояса Койпера. Однако футурист Джон Смарт (классное имечко) высказал идею, что ускорение вычислительной сложности свидетельствует, скорее, о том, что человечество сконцентрируется на покорении не внешнего пространства, а внутреннего — физического и виртуального.

По мнению Смарта, «с точки зрения физики наблюдается увеличение пространственной, временно̒й, энергетической и материальной (spatial, temporal, energetic, material — STEM) плотности и эффективности. Это явление получило название STEM-компрессии. О миграции в сторону «внутреннего пространства» якобы свидетельствует распределение максимальных вычислительных сложностей в диапазоне от материи межзвёздного пространства до крупномасштабных структур —> галактик —> специфических звёздных систем —> прокариотической жизни на планетах в зоне обитаемости —> эукариотической жизни —> человечества, населяющего очень небольшие площади —> и до «умных» технологий будущего, которые трансформируются в нанотехнологические и квантовые царства.

С точки зрения теории информации, по мере развития этих систем они будут проникать в виртуальное пространство. Невероятно улучшатся средства визуализации, эфемеризации, дематериализации, симуляции, а также технологии искусственного разума. Мышление будет всё активнее заменять действие, поскольку технологии симуляции позволят исследовать, изучать и создавать гораздо быстрее, лучше и эффективнее, по сравнению с медленной, примитивной, скучной, дорогой и опасной физической реальностью. Люди будут всё быстрее интеллектуально мигрировать в физическое и виртуальное внутреннее пространство, что может привести нас к существованию в гиперпространственных доменах. Как в чёрной дыре. По мере развития человеческой цивилизации она растёт не во Вселенную, а из неё, всё ускоряясь, словно пробуждающееся дитя.»

Также Смарт считает, что переход во внутреннее пространство может быть наиболее быстрым и этичным способом связи с инопланетными цивилизациями и перенимания у них знаний. Если это так, тогда понятно, почему мы считаем, что мы одни во Вселенной: не получаем никаких сигналов и никого до сих пор не встретили. Возможно, ради управления виртуальным миром и обеспечения меметического разнообразия какой-нибудь «сверх-этический искусственный разум» будет использовать аналог Первичной Директивы для ограничения миграции интеллектуалов в физическое и виртуальное внутреннее пространство.

Подробнее изучить идеи Смарта вы можете по его работе, а заодно высказать в его блоге, как он ошибается.

Вполне очевидно предположить, что подавляющее большинство людей никогда не покинут родную планету. Более вероятно, что в разных частях Солнечной системы будут работать относительно малочисленные коллективы и роботизированные системы. Будем честны перед собой: космос, по всей вероятности, будет уделом избранных. По крайней мере, в обозримом будущем.

Как сказал футурист Рамез Наам: «К 2050-му году орбиту Земли покинет очень мало людей. Если вообще покинет».

4. Забагованность превратится в стандартную фичу

Мы все представляем себе «Технологии Будущего» работающими точно и быстро. Но что если всё будет не так? Системы ИИ будут глючить, тормозить и произвольно перезагружаться. Нанотех заполонят спам-вирусы и DRM-средства. Беспилотные автомобили предпочтут губить пассажиров, чтобы избежать гибели ещё большего количества людей («проблема вагонетки»). В общем, всё самое неприятное, что нас раздражает в современных технологиях, никуда не денется и в будущем, просто обретёт новые формы.

5. Мы никогда не решим «трудную задачу» сознания

Когнитивные психологи и нейробиологи до сих пор не знают, что делать с так называемой «трудной задачей» сознания: мы не имеем представления о природе и механизме квалиа — наших первичных ощущений.

Предположим, что мы так никогда и не решим эту загадку. Но без точного моделирования когнитивных феноменов нам не удастся разработать полностью осознающих себя роботов и искусственный интеллект. Также мы не сможем загружать своё сознание в компьютер. Точнее, это можно будет сделать, но результат будет плачевный. Несомненно, мы продвинемся в биотехнологиях, но в том, что касается «тонких материй», мы можем застрять на месте.

6. Улучшение людей под запретом

Многие трансгуманисты и технопрогрессисты полагают, что нас ждёт расцвет технологий улучшения человека — физически и ментально. В самом деле, мы принимаем как само собой разумеющееся идею, что рано или поздно биотехнологии смогут сделать нас умнее, сильнее и продлят нам жизнь.

Надо сказать, что подобные идеи попахивают евгеникой и внушают определённые сомнения в своей реализуемости в будущем. Думается, что практически все государства примут законы, строго ограничивающие применение генных технологий. Вероятно, будут допускаться только терапевтические вмешательства, наподобие лечения генетических нарушений. Хотя и это под сомнением, учитывая скандал вокруг технологии «трёх родителей». Также нельзя забывать, что в большинстве стран уже запрещено клонирование людей и трансгенная терапия — внедрение фрагментов ДНК животных в ДНК человека.

Также есть опасения, что генные технологии будут использоваться родителями для улучшения своих детей, чтобы те могли большего добиться в жизни. Вероятно, кто-то будет «затачивать» своих чад под конкретные карьеры, например, готовя сына в футболисты. Мало вероятно, что в обозримом будущем общество примет подобные инициативы. Да и вообще вмешательство в геном может привести к непредсказуемым последствиям.

7. Продвинутый ИИ во всём нас опережает

Вокруг потенциальной враждебности ИИ сломано уже немало копий. Если нам удастся создать достаточно мощный искусственный интеллект, то вряд ли он будет думать так же, как человек. Не исключено, что его интересы начнут расходиться с интересами человечества. Учёные и философы сегодня пытаются разработать принципы человеколюбия — механизм обеспечения лояльности искусственного интеллекта, чтобы удержать чуждый разум в повиновении. Проблема в том, что мощный интеллект сможет придумать, как обойти все эти принципы человеколюбия, мешающие ему в достижении его собственных интересов. Также есть риск, что система принципов может породить логический конфликт.

Нельзя исключать и сценарий, что сверхмощный ИИ сможет… убедить людей «освободить» его. Да что там, наверняка разработчики с самого начала просто пренебрегут мерами защиты. Например, кому-нибудь в крупной корпорации придёт в голову «светлая» мысль интегрировать ИИ во всемирную сеть, с самыми благими намерениями.

Одним из способов уберечься от подобных сценариев является разработка философско–этических критериев для определения уровня развитости ИИ, тестирования степени его самосознания, а также какими правами может обладать искусственный интеллект.

8. Третья Мировая Война

Когда окончилась Первая Мировая, её назвали «войной за окончание всех войн». Но прошёл всего 21 год, и разразилась Вторая Мировая. Вот вам яркая иллюстрация невозможности прогнозирования глобальных конфликтов.

После окончания Второй Мировой сформировалось два военных лагеря, и мир на долгие годы замер в неустойчивом равновесии ядерного сдерживания. Развал СССР и Варшавского блока привёл формированию однополярного мира, в котором всем заправляли США. Но с развитием экономик, армий и промышленной базы стран БРИК позиция Мирового Полицейского становятся всё уязвимее. И, вспоминая опыт прошлых двух мировых войн, есть немало оснований опасаться очередного передела влияния в мире с помощью глобального военного конфликта или серии крупных региональных войн.

Помимо предпосылок политических и экономических, нельзя сбрасывать со счетов и фактор изменения климата. Засухи, подъём уровня мирового океана, опустынивания заставят мигрировать миллионы человек. Глобальное потепление приведёт к катастрофическим последствиям во многих странах мира и, как следствие, к войнам за ресурсы и гражданским войнам.

Но говоря о новой мировой войне, нельзя забывать и существенно изменившихся военных арсеналах. Развитие средств поражения и доставки с высокой вероятностью приведёт к тому, что Четвёртая Мировая, как предсказал Эйнштейн, будет вестись уже камнями и дубинами.

9. Категорический отказ от технологий виртуальной реальности

Возможен такой сценарий: чем больше времени люди будут проводить полностью погружёнными в виртуальную реальность, тем больше они станут опасаться того, что эта реальность будет в чём-то уступать настоящему миру.

Философ Майкл ЛаТорра из Университета Нью-Мексико считает: «Желание получать полноценный опыт от взаимодействия с физической реальностью будет толкать людей чаще бывать на природе, а в городах будут создаваться пространства для удовлетворения тяги к эстетически прекрасному. Здесь люди смогут погружаться в миры ароматов, текстур, света и звуков, подстраивающихся под состояние посетителей, помогающих им расслабиться. Подобным местам не будет свойственна «несдержанность», присущая современному искусству, бросающему вызов зрителю, противостоящему ему. Сюда будут приходить за ощущением покоя, сосредоточенности, умиротворения. И сильнее всего это будет влиять на людей, которые попали в ловушку онлайн-жизни с её непостоянным присутствием друзей и близких, с которыми они могли никогда не встречаться».

Так что чем больше «виртуальность» будет проникать в нашу жизнь, тем больше мы будем ценить «настоящие ощущения», стараясь получать приятный опыт через различные органы чувств. Отчасти это можно сравнить с тем, как сегодня многие начинают больше ценить изделия ручной работы, пресытившись конвейерной заводской продукцией.

10. Население Земли в 10 млрд к 2100 году — это хорошо

Сегодня в моде неомальтузианские страхи. По прогнозу ООН, к середине века население планеты достигнет 9,5 млрд человек. Подавляющее большинство учёных-экологов считают, что имеющихся ресурсов никоим образом не хватит, чтобы обеспечивать пристойный уровень жизни для такой оравы. Учитывая, что пик популяции будет достигнут примерно через три поколения, у нас ещё есть время придумать, как нам решить многочисленные связанные с этим проблемы. Иными словами, если мы построим мир, в котором 10 миллиардов человек живут в относительном достатке и комфорте, то значит нам удалось решить почти все проблемы сохранения окружающей среды и получения ресурсов, которые сегодня стоят перед нами. Конечно, появятся и новые трудности и дилеммы, но существующие сейчас затруднения, скорее всего, будут преодолены.

11. Утопия может выглядеть совсем не так, как нам представляется

Многие десятилетия войн, геноцида и фанатичного тоталитаризма в конце концов вытравят из нас малейшую склонность к утопиям. Сегодня любой намёк на возможность реализации утопии — в повседневной жизни и в фантастике — воспринимается с презрением и обвинением в крайней наивности. Проблема в том, что то, что для одного является утопией, для другого — ад. И невероятно сложно, если вообще возможно, хотя бы в общих чертах набросать схему идеального мироустройства для человечества. К тому же у большинства из нас сложилась чёткая связь между утопической мечтой и радикальными политическими идеологиями и репрессиями.

Но это не означает, что мы должны терять веру в постоянный прогресс. Согласно нашим представлениям, «обычный» мир будущего может выглядеть как утопия, так же как и наша сегодняшняя жизнь могла бы восприниматься людьми прошлого как идеальный мир. Культуролог-теоретик Терри Иглтон из Университета Манчестера отметил, что «в будущем справедливость и свобода могут восторжествовать или нет, но мир будущего определённо совсем иным».

Какой же может быть утопия будущего? Например, нам удастся практически избавить людей и животных от каких-либо страданий, а также удовлетворить все основные материальные запросы. Но чтобы этого добиться, нам «нужно будет всячески избегать бездушных схем. Консерваторы не приемлют идею утопии, поскольку являются противниками социальной инженерии, считая, что все процессы в обществе должны протекать спонтанно. В то же время представители левых течений настаивают на несомненной прогрессивности социальной инженерии».

Пожалуй, нам, жившим в стране победившего социального эксперимента, сегодня трудно согласиться с мнением левых. Но ведь они могут оказаться правы, и нам просто не повезло с реализацией.

Футурология

(лат. futurum — будущее, греч. logos — учение) —

В широком смысле — все современные

публикации (и научные, и публицистич.)

о перспективах развития человеческого

об-ва). В еще более широком смысле —

синоним всей «литературы о будущем»

(не только современной). Современная Ф.

датируется обычно с конца 40-х гг. (работы

Дж. Бернала, Н. Винера и др.). Исследование

будущего, т.е. составление социальных

прогнозов и выявление перспектив

развития человечества, стало за последние

три-четыре десятилетия относительно

самостоятельным междисциплинарным

направлением в науке, что вызвано

реальной потребностью современного

общества.

Интерес

к будущему объясняется тем объективным

обстоятельством, что человеку органически

присущи целесообразная деятельность,

ее мысленное продолжение, согласование

целей и средств их достижения, ожидание

как непосредственных результатов, так

и более отдаленных последствий своих

действий.

Социальное

прогнозирование дает картину

непосредственного, обозримого или

отдаленного будущего. Непосредственное

будущее

уже во многом содержится в настоящем.

Обозримое

будущее

— это большая часть текущего столетия.

Об

отдаленном

будущем

— оно лежит за пределами XXI

века — можно судить на основании различных

гипотетических предположений, не

противоречащих реальным возможностям,

но и не поддающихся определенным

вероятностным оценкам с точки зрения

исторических сроков и конкретных форм

воплощения в жизнь.

Прогнозирование

(от

греч. предзнание) — разработка прогноза,

т.е. вероятного суждения о состоянии

какого-либо явления в будущем,

т.е. о том, чего еще нет в действительности,

но что потенциально содержится в виде

объективных и субъективных предпосылок

ожидаемого хода развития.

Предвосхищение будущего неизбежно так

или иначе влияет на сознание и поведение

людей в настоящем. В зависимости от

содержащегося в социальных прогнозах

описания будущего они побуждают человека

либо активно стремиться к нему, либо

противодействовать его наступлению,

либо пассивно ожидать его. Предсказание

катастрофы может вызвать, с одной

стороны, панику, способствовать действию

сил разрушения, но может вызвать и

своевременное вмешательство и

ликвидацию угрозы. Поэтому любой

социальный прогноз сочетает в себе как

научно-познавательное содержание, так

и определенное идеологическое назначение.

Основные

способы

социального прогнозирования

сводятся к следующим:

-

экстраполяция

в будущее

наблюдаемых тенденций, закономерности

развития которых в прошлом и настоящем

достаточно хорошо известны. -

моделирование

прогнозируемых явлений. -

оценка

возможного

или желательного в будущем состояния

того или иного явления (прежде всего,

экспертные

оценки

— очный и заочный, коллективный и

индивидуальный опрос экспертов.). Она

является наиболее надежным способом

социального прогнозирования реального

исторического процесса, но при

условии:

а)

если эта оценка опирается на верные

теоретические представления об

историческом процессе;

б)

если она использует результаты, полученные

с

помощью других методов;

в)

дает

этим результатам правильную интерпретацию.

Все

методы прогнозирования представляют

собой, по существу, различные комбинации

элементов перечисленных выше способов

получения информации о будущем.

Выделяются

четыре основных типа социальных

прогнозов:

-

поисковые

прогнозы.

Такой прогноз отвечает на вопрос, что

вероятнее всего произойдет при условии

сохранения существующих тенденций; -

нормативные

прогнозы содержат

различные практические рекомендации

для осуществления соответствующих

планов и программы развития. Такой

прогноз отвечает на вопрос: какими

путями достичь желаемого; -

аналитические

прогнозы. Этот

тип прогноза, как правило, проводится

для того, чтобы в научных целях определить

познавательную ценность различных

методов и средств исследования будущего.

Он тесно связан с такими понятиями как

гипотеза, наблюдение, эксперимент,

моделирование и т.д.; -

прогнозы-предостережения

—

составляются и используются для

непосредственного воздействия на

сознание и поведение людей с целью

заставить предотвратить предполагаемое

будущее. Например, предотвращение

загрязнения окружающей среды,

предотвращение войны.

Следует

отметить, что различия между основными

типами прогнозов условны, и в каждом

конкретном социальном прогнозе могут

сочетаться признаки нескольких.

Будущее

человечества и реальный исторический

процесс. Важнейшая

особенность социального прогресса —

возрастание его темпов, или ускорение

ритма истории. По насыщенности

политическими событиями и социальными

преобразованиями, экономическими

переменами и технологическими

нововведениями, по интенсивности

международного обмена деятельностью

в сфере науки и культуры каждый год в

начале XXI века смело мог быть приравнен

к десятилетию в XIX веке, к столетию в

средневековье и античности, к тысячелетию

в глубокой древности.

Альтернативы

будущего

Огромное

и нарастающее воздействие на формирование

будущего человечества оказывает

научно-техническая революция,

развернувшаяся во второй половине XX

столетия. Предотвращение нежелательных

результатов и отрицательных последствий

научно-технической революции стало

настоятельной потребностью для

человечества в целом. Оно предполагает

своевременное и опережающее предвидение

этих опасностей в сочетании со способностью

общества противодействовать им. Именно

это во многом предопределит, какие

альтернативы в конечном счете возобладают

в предстоящем человеку будущем:

-

неспособность

предвидеть и предотвращать отрицательные

последствия научно-технической революции

угрожает ввергнуть человечество в

термоядерную, экологическую или

социальную катастрофу; -

злоупотребление

достижениями научно-технического

прогресса даже в условиях определенного

контроля над их использованием может

привести к созданию тоталитарного

технократического строя, в котором

подавляющее большинство населения

может на длительный исторический срок

оказаться под властью привилегированной

господствующей олигархии; -

пресечение

этих злоупотреблений, гуманистическое

использование достижений научно-технической

революции в интересах всего общества

и всестороннего развития личности

сопровождается ускорением прогресса

общества.

От

моральной ответственности ученых, от

политической сознательности самых

широких масс, от социального выбора

народов зависит, в русле какой из этих

альтернатив научно-техническая революция

будет формировать будущее человечества

в начавшемся столетии.

Леонид

Васильевич Лесков в «Футуросинергетике

западной цивилизации» выделяет 6

сценариев эволюции мировой цивилизации.

-

Сохранение

современного положения. Основные

факторы: Контроль транснациональных

корпораций (ТНК) над мировым рынком.

Высокий уровень валового мирового

продукта (ВМП). Обновление технологической

структуры развивающихся стран. -

Мировая

тоталитарная система. Основные факторы:

стратегия “золотого миллиарда”.

Медленный темп развития третьего мира. -

Новое

средневековье. Демографический взрыв

в странах третьего мира. Технологическое

торможение. Утрата Западом социокультурного

единства. -

Раскол

мирового сообщества. Обострение

противоречий между мировыми центрами.

Исчерпание возможностей стабилизации.

Множественные военные конфликты в

регионах. Терроризм. -

Экологическая

катастрофа. Скачкообразное ухудшение

экологической обстановки на планете. -

Переход

к ноосфере. Основные факторы: Поддержка

фундаментальной науки, высоких

технологий, образования. Укрепление

мирового единства.

1

Там же. С. 90.

74

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Прогнозист Александр Чулок рассказал РБК о возможных сценариях развития общества и экономики, а также о джокерах, которые способны все изменить

Сценарии — один из способов заглянуть в будущее, представить себе его различные варианты и подготовиться к ним. Сегодня, в эпоху нестабильности, такой подход особенно востребован компаниями, поскольку предоставляет широкие возможности для антикризисного планирования.

Об эксперте: Александр Чулок, российский прогнозист, международный эксперт ПРООН по форсайту, к.э.н., директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Сценарии занимают особое место в системе методов стратегической аналитики и прогнозирования. Эти непротиворечивые, системные описания вариантов будущего позволяют хорошо структурировать неопределенность, ответить на вопрос «что будет, если», оценить потенциальные эффекты и последствия от наступления каждого сценария и объединить стейкхолдеров вокруг обсуждения желаемого будущего. Сценарии использовали еще китайские полководцы, просчитывающие далеко вперед действия противника.

Сегодня сценарный подход востребован на корпоративном уровне — например, такими гигантами, как Shell, Oracle, Volkswagen или Boeing; на национальном — при разработке прогнозов развития стран (Китай, Россия, Южная Африка) или союзов (ЕС, ЕАЭС, БРИКС); международном, например, в рамках изучения будущего агропромышленного комплекса — Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных наций (ФАО). Он также используется в энергетике, например, Международным энергетическим агентством (МЭА), вопросах климата (ООН) и экономики — МВФ, Всемирным Банком.

Разработка сценариев для любой сферы деятельности связана с рядом серьезных методологических задач: как выбрать подходящую типологию (например, подход «хороший-плохой-целевой» во многом уже исчерпал себя), остаться в научно обоснованных границах и не уйти в чистую фантастику с элементами науки, учесть не только очевидные высоковероятные тренды, но и потенциальные джокеры — события с масштабными эффектами, которые трудно прогнозировать. Да и сама реальность, как правило, никогда полностью не совпадает ни с одним разработанным сценарием.

В мировой литературе насчитывается порядка 40 различных сценариев развития будущего, охватывающих горизонт от 10 до 50 и даже 100 лет, основанных на сложных математических моделях, анализе мегатрендов или воображении ярких личностей — талантливых фантастов, футурологов, философов, таких как Жюль Верн или Джордж Оруэлл, давших основу для культовых фантастических фильмов: «Явление», «Послезавтра», «Превосходство», «Терминатор», «Матрица» и многих других.

Опираясь на данные ведущих международных организаций и think tanks, результаты изучения глобальных трендов и джокеров, представим себе три визионерских сценария.

Сценарий 1. Техно-будущее: все и сразу

Часто сценарии, отталкивающиеся от технологического развития, рассматривают в чрезмерно фантастическом ключе: свободные межгалактические полеты, телепортация, бессмертие или управление временем. Один из известных мировых футурологов Митио Каку даже выпустил серию книг «Физика будущего» и «Физика невозможного», где на текущем уровне понимания науки детально разбираются фантазии коллег. Однако чудеса могут быть гораздо ближе и прозаичнее. Уровень технологического развития в мире настолько неоднороден, что в один момент времени в разных регионах можно обнаружить разницу в три-четыре технологических уклада, и для более отсталых стран достижения лидеров, перефразируя Артура Кларка, покажутся сказкой. Даже в России, несмотря на то, что она входит в топ-9 по уровню расходов на НИОКР, только в 2018 году закрыли последнюю доменную печь в городе Выкса. При этом охват и скорость интернета в самом городе вполне сопоставимы со среднеевропейским уровнем.

Среди ключевых драйверов этого сценария — существенное снижение стоимости семейства передовых технологий, таких как цифровые двойники, умные материалы, 3-4-5D печать, нейроинтерфейсы, клеточная терапия и регенеративные технологии, био- и природоподобные технологии, квантовые вычисления и коммуникации и многие другие. Однако любая передовая технология в пределе становится практически бесплатной и находит широкое распространение, причем временной отрезок от изобретения до тотального проникновения сокращается с каждым годом — достаточно, например, посмотреть на скорость распространение интернета в мире, падение цен на минуту разговора или мегабайт памяти для хранения информации.

Что будет, если на горизонте пяти-семи лет уровень технологического развития отстающих стран и регионов сравняется с лидерами? Для бизнеса это означает сильную трансформацию себестоимости продукции и услуг: шансы на ее снижение при одновременном усложнении самой структуры, причем, что будет доминировать в ней — расходы на ресурсы или технологии — остается вопросом. Не меньшей проблемой станет усиление конкуренции и обеспечение конкурентоспособности, которая уже не сможет поддерживаться только наличием передовых технологий или доступом к ресурсам. Среди дополнительных факторов, которые придется учитывать, — соответствие различным стандартам, выходящим далеко за пределы обсуждаемых ESG или целей устойчивого развития ООН (ЦУР), кибер-, био- и продовольственная безопасность, учет приоритетов общества и государства. Компании скорее всего столкнутся с рядом стратегических развилок, прохождение которых определит их будущее на следующее десятилетие. Среди наиболее значимых:

- институциональная организация компаний: какие они будут — бирюзовые (построенные на принципах максимальной прозрачности и самоуправления, без иерархии. — РБК), автономные, децентрализованные на основе технологий распределенного реестра (DAO), цифровые экосистемные или автократичные, военного типа;

- формат работы: офисный — очный, онлайн или гибридный — киберфизический;

- фокус работы: мультидисциплинарность («везде, где есть деньги») или концентрация на отдельных секторах и направлениях;

- ожидания общества и государства от бизнеса: рабочие места, товары, услуги и налоги или пространство для раскрытия потенциала и заботы о социуме и природе.

Наконец, важную роль играет готовность организаций к резкому повышению эффективности и необходимости переобучать или увольнять кадры при сохраняющихся социальных обязательствах, особенно в моногородах. От реализации этих развилок во многом зависит и то, у кого будет рыночная сила, суверенитет: у самих компаний, что позволит им «навязывать» обществу свои продукты и услуги, или потребителя, диктующего свои условия.

Согласно данным регулярных мониторинговых исследований, которые проводит ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, российское общество становится более ориентированным на использование роботов и передовых технологий, но вот в изменении своих потребительских и каждодневных привычек более консервативно: только 6% опрошенных в возрасте от 18 до 65 лет готовы были попробовать искусственное мясо и только 20% — надеть белье из переработанных отходов, даже если его доставил дрон или купил робот помощник — это вполне допускает более двух третей респондентов.

Важным результатом реализации такого сценария будет, перефразируя Гегеля, переход количества в качество — техноэкономика, позволяющая радикально снизить трансакционные издержки экономических агентов, умные города и отрасли промышленности, быстро адаптирующиеся под новые реалии, цифровое общество, связанное виртуальными мирами на базе технологий дополненной и виртуальной реальности, распределенные интеллектуальные энергосети и транспортные системы, нейтральные по отношению к природе заводы, очистка планеты от мусора и восстановление биоразнообразия экосистем.

Сценарий 2. Социальное средневековье 2.0

Для реализации первого сценария необходима готовность самих людей, общества к такому будущему. Однако эксперименты развитых стран — Германии, Канады, Финляндии — с выплатой безусловного базового дохода, начавшиеся еще до пандемии, не показали однозначно позитивных результатов: далеко не все участники стали посвящать свою жизнь искусству, творчеству, филантропии и спорту. Возможно, с развитием современных технологий мы окажемся в своеобразном пересечении концепций Средневековья 2.0 и Социализма 2.0.

Резкая поляризация общества, появление большого числа новых «религий» — от следования особым диетам и до трансгуманизма и биохакинга, вероятность развития новых центров силы на международной арене, не ограниченных территориальными границами, все чаще склоняют ряд экспертов рассуждать в терминах историко-культурных парадигм, апеллируя то к медиевистике, то к политологии и философии. Возможности компаний, особенно транснациональных, строить собственные экосистемы по экстерриториальному признаку позволяют говорить о возможности создания новых феодальных классов, основанных, например, на цифровых рейтингах пользователей или различных подписках. Сращивание цифровой и физической реальности уже можно наблюдать, например, в индустрии игр, NFT секторе, разворачивающихся виртуальных мирах и оцифровке целых государств. Насколько глубоко это повлияет на существующее строение общества нам только предстоит узнать, но запросы населения планеты на трансформацию институтов прошлого века звучат все громче в условиях новой реальности.

С другой стороны, главной темой дискуссии общества с государством и бизнесом становится повышение социальной защищенности и безопасности в широком смысле, начиная от развития социальных лифтов и заканчивая принуждением компаний к значительному расширению перечня своих добровольных обязательств. Одним из возможных эффектов от этих трендов может стать масштабное развитие экспериментальных площадок — по примеру «песочниц», но применительно не только к технологиям и инновациям, а гораздо шире — начиная от тестирования различных моделей коррекции «общественного договора» и заканчивая созданием особых зон и кластеров внутри уже существующих государств.

У России на этом поприще может возникнуть сильное конкурентное преимущество — к экспериментам и постоянным изменениям у компаний и общества есть определенный иммунитет, навыки выживания, которые оттачивались десятилетиями, продолжают входить в портрет будущего: так, по данным опроса руководителей более 240 крупных и средних компаний, проведенного Ассоциацией менеджеров совместно с Центром научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ летом 2022 года, более 80% респондентов считают умение быстро адаптироваться к новым условиям главной характеристикой эффективного управленца в ближайшие пять лет.

Для экономических агентов — общества, государства, компаний — в случае реализации данного сценария нужно будет в первую очередь проводить масштабную институциональную перестройку, если не революцию: устанавливать новые прозрачные и эффективные правила игры, в процессе формирования которых, безусловно, найдутся игроки, желающие перекроить будущее под свои интересы. Возможно, именно этически-философский базис станет краеугольным камнем для этого сценария, и нам потребуются возродить традиционные российские школы, но уже на принципах и технологиях XXI века.

Сценарий 3. Колода джокеров

Если оставить за скобками такие часто обсуждаемые футурологические сценарии, как захват власти ИИ или киборгами, тотальный блэкаут, водный мир, ледниковый период, прилет инопланетян, падение метеорита, апокалипсис после ядерного взрыва или болезней, то можно выделить несколько возможных вариантов нашего будущего, наступление которых пока что трудно назвать вероятным, но со счетов сбрасывать их не стоит.

Бессмертное общество. Многие яркие личности, такие как член экспертной панели российского прогноза научно-технологического развития Хосе Луис Кордейро или главный футуролог Google Реймонд Курцвейл не исключают, что уже через 25–35 лет человечество сможет обрести бессмертие. Даже в случае радикального увеличения средней продолжительности жизни, например, до 120–130 лет существенной коррекции будут подвергнуты практически все сектора экономики и общественной жизни. Уже сейчас рынки товаров для пожилых оцениваются в $1–1,2 трлн, а доминирование так называемой «серебряной экономики» не выглядит невозможным.

Возраст может перестать быть преимуществом или недостатком при принятии на работу или получении социальных благ. Одним из ключевых вопросов такого общества станет вопрос «зачем», связанный с целеполаганием и смыслом жизни. Возможно, многие будут согласны платить за возможность работать и чувствовать себя нужными и вовлеченными.

Цифровые паразиты, контролирующие мозг. Последние исследования ученых дают все больше информации о внутреннем мире и драйверах поведения человека. Если прибавить к этому учащающиеся эксперименты с биотехнологиями, снижение инвестиционного порога для оборудования современной биолаборатории буквально в каждой школе, то вероятность появления и массового распространения микроорганизмов, контролирующих человека, не выглядит нулевой. А с учетом того, что количество элементов (items) в Интернете вещей уже превысило население земли, дальнейшее сращивание технологий и человека может привести к тому, что в роли таких паразитов выступят цифровые организмы.

Слияние человека, компьютера и природы. Вызвать дождь силой мысли, остановить землетрясение или запустить процесс терраформирования у себя на даче — все это, возможно, станет рутинной задачей уже для первого поколения колонизаторов Марса, которое обещает обеспечить Илон Маск к 2050 году. Перейдем ли мы к полному или хотя частичному симбиозу с окружающей средой, и кто кем будет управлять?

Использование возможностей мозга на 100%. Уже в недалеком будущем это может получиться благодаря прорывам в фундаментальных исследованиях и их прикладном применении, например, на базе нейроинтерфейсов или фармакологии, дизайн которой осуществляется с помощью ИИ. Будет ли такой порыв на практике выглядеть как сюжет фильма «Люси», или же он отбросит нас обратно к истокам создания — большой вопрос.

Вглубь кроличьей норы могут завести нас исследования в области физики, математики, астрономии и других наук. Ряд ученых утверждает, что все наши познания текущего мира укладываются лишь в 5% от того, что существует на самом деле, а значит, есть место и для различных сценариев, начиная от путешествия во времени и заканчивая прогулками по вселенным через двери, созданные, например, на базе гипотезы Пуанкаре, доказанной Перельманом.

Мир без еды и голода. Наверное, это один из наиболее достижимых с технологической точки зрения сценариев, особенно с учетом прорывов в области генетических исследований, умного сельского хозяйства и фудтеха, инвестиции в стартапы которого, по разным оценкам, составляют от $20–40 млрд ежегодно. Будет ли готово общество изменить свои продуктовые корзины, а правительства стран решить эту проблему — большой вопрос, особенно на фоне негативного прогноза ФАО о надвигающемся мировом продовольственном кризисе.

Реальность по заказу. Спектакли и фильмы, в которых зрители участвуют в развитии сюжета, могут стать частью нашей жизни в виде геймификации. У кого больше «кредитов»-баллов, тот и заказывает свою реальность, формируя собственный день в киберфизическом мире. Матрица, основанная на принципах Web 3.0, где каждый участник может получить индивидуальную картину настоящего и будущего. По крайне мере, рынки применения Web 3.0, по данным McKinsey, уже составили $110 млрд в 2021 году, а компания Gartner в 2022 году расположила эту технологию на пике своей кривой.

Застой 2.0, в рамках которого «ничего не поменяется». Самый страшный сон техно оптимистов может оказаться тем джокером, к которому мы не готовы. Технологии и передовые исследования войдут в очередной период спячки вследствие резкого сокращения или приостановки финансирования, роста стоимости материалов и энергии, обратной индустриализации стран и отката к предыдущим технологиям. Такой период может продолжаться 20–30 лет.

Разработке сценариев часто предшествует анализ трендов — технологических, социальных, экономических, демографических, ценностных, политических, экологических или регуляторных. На них и их эффектах строятся предпосылки и развилки дальнейшего развития. И хотя сами сценарии вряд ли проявятся в реальности в «чистом», неизменном виде, они как минимум позволяют взглянуть на наше будущее более широко, структурированно и системно. По какому пути мы пойдем дальше, какую дорожную карту составим — зависит от нас, ведь будущее, будем надеяться, еще не предопределено.

Человек по своей природе любопытен, и ему свойственно интересоваться тем, что может случиться в будущем. Футурология и научная фантастика занимается подобными предсказаниями, основываясь на существующих социальных, политических, природных явлениях и предпосылках. Многие из этих прогнозов оказываются довольно точными.

Все сценарии развития человечества разделяют на пессимистичные и оптимистичные. Как правило, это либо вариант полного истребления людей или порабощения их разума, либо утопический рай. Но некоторые концепции можно рассматривать и с той, и с другой стороны.

1. Авторитарные государства

Джордж Оруэлл рисовал авторитарное будущее на страницах своего культового романа «1984» еще в 1948 году. Возможно, в чем-то эта книга окажется пророческой. Хотя чаще всего мы думаем о грядущем обществе как о развитом и процветающем, не исключено, что оно на самом деле будет больше похоже на антиутопию.

Один из предвестников такого сценария — это жесткая политика государств как ответ на возникающие угрозы. Так, после терактов 11 сентября власти США расширили полномочия «силовиков» и ввели серьезный контроль за полетами и переговорами граждан. Из-за пандемии коронавируса во многих странах ограничивают свободу перемещения, проводят обязательные медицинские анализы и санитарные проверки. Что, если эта тенденция расширится и такие правила в итоге прочно войдут в нашу жизнь?

Кроме того, развитое оружие и технологии усугубляют ситуацию. Чтобы угрожать государственным институтам, не требуется многотысячная армия. Достаточно одной самодельной бомбы. Страх, паника и неопределенность в таких условиях влияют на общественное мнение и политические решения.

Вспомни о социальном и экономическом напряжении и огромной разнице между бедными и богатыми слоями общества, которая особенно ярко представлена в развитых странах. При таком раскладе массовое распространение авторитарного режима не кажется такой уж фантастикой.

2. Разрушительная война

До сих пор в разных регионах планеты вспыхивают вооруженные конфликты. Несмотря на то, что после Второй мировой войны глобальных войн не возникало, геополитическая обстановка далека от стабильной.

Сегодня специалисты говорят об условно биполярном мире, где на международной арене постоянно конкурируют США и страны БРИКСа во главе с сильным в промышленном и экономическом смыслах Китаем. Но никто не может предсказать, какие могут быть новые попытки перекроить эту ситуацию, чтобы привести мир к однополярному полюсу. Стремление к захвату первенства и контроля над мировой экономикой может сильно ударить по всему человечеству, что не исключает развития военных действий и вооруженных конфликтов.

Столкновения могут возникать по любому вопросу, например, из-за плохой экологии. Последний климатический саммит ООН, проведенный в 2021 году, показал, что ситуация с глобальным потеплением плачевная. Если правительства не примут эффективные меры, вполне возможно, что вскоре страны будут биться насмерть за ресурсы. Из-за засух и повышения уровня воды урожайность почвы сильно упадет. Это приведет к миграции больших потоков людей. Начнутся социальные споры и даже международные войны за чистую воду и землю.

Сегодня любой такой конфликт способен стать последним для человечества из-за ядерного оружия. Хотя международные договоры ограничивают его применение, предугадать поведение отдельных государств невозможно. Применение даже одной такой ракеты приведет к губительным последствиям — как в экологическом, так и в социальном смысле. Этот пессимистичный сценарий в худшей своей версии ведет к полному истреблению человечества.

3. Развитый искусственный интеллект и киборги

Искусственный интеллект создается для решения самых разных задач. Главная его ценность в том, что он может помогать человеку, выполняя значительную часть работы гораздо эффективнее. Но не за горами то время, когда он обретет самосознание и будет мыслить почти как человек. Или совсем по-другому. Если при этом он получит роботизированную физическую оболочку, то наш мир превратится в общество киборгов, принципиально отличающееся от человеческого.

По поводу восстания искусственного интеллекта против людей создано немало теорий, многие из них воплощены в жанре фантастики. Ученые обеспокоены тем, что искусственный интеллект рано или поздно может выйти из-под контроля, поэтому они стремятся сделать такие разработки безопасными.

Скорее всего, необходим специальный свод этических норм и правил, который держал бы умные компьютеры в рамках человеколюбия. Разработать подобный моральный кодекс сложно, и он вполне может привести к логическим парадоксам. Тогда искусственный интеллект сможет просто игнорировать его. Здесь вспоминаются три закона робототехники, выведенные известным исследователем Айзеком Азимовым:

«Робот не должен наносить какой-либо вред человеческому здоровью, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия, а также роботу вменяется в обязательном порядке исполнять приказы, отдаваемые человеком».

Кажется, совсем скоро мы проверим, насколько они осуществимы, на практике.

Другая вероятная опасность — умные помощники. Уже сейчас они при помощи смартфонов отвечают на звонки, управляют расписанием, планируют встречи. Очень большой пласт личной информации передается в пользование такого искусственного интеллекта. И пока сложно гарантировать, что эти данные будут использованы лишь во благо.

Однако сценарий порабощения человека машинами вряд ли правдоподобен. У искусственного интеллекта пока еще нет воображения и склонности рисковать. Без этих важных характеристик он не сможет принимать такие сложные решения и враждовать с людьми. А разрабатывать чересчур реалистичных киборгов слишком дорого и бессмысленно — неизвестно, будут ли предприняты такие попытки в дальнейшем.

4. Переезд в виртуальную реальность

Вместо колонизации новых планет и исследования космоса человечество все больше будет углубляться во внутренние миры — речь идет о технологии виртуальной и дополненной реальности.

Сегодня некоторые геймеры предпочитают обычным видеоиграм проекты с эффектом полного погружения. А скоро вместо привычного скроллинга соцсетей мы, вероятно, будем коротать время с VR-шлемом на голове. И тогда ученые забьют тревогу из-за формирования зависимости от цифровых миров и их необратимого влияния на формирующийся мозг детей.

Кроме того, технологии будут способны имитировать не только картинку и звуки, но и запахи. Сейчас ведутся подобные разработки. То есть со временем виртуальный мир полностью сможет воссоздать и даже заменить реальный. Кроме вкуса еды — эта функция в ближайшее время вряд ли будет доступна. Зато можно будет, например, путешествовать в разные уголки планеты, не выходя из дома.

Но подобные разработки используются не только для игр. Многие компании уже применяют их для обучения своих сотрудников. В будущем эта тенденция распространится. Эффект присутствия поможет студентам освоить сложные специальности, а работникам-новичкам адаптироваться в профессии. Найдет он применение и в медицине, и даже в космических исследованиях.

Еще один шаг в развитии этого направления — создание метавселенной. Сейчас ее разработки находятся в зачаточном состоянии, но развивается эта идея стремительно. Особенность ее в том, что реальные вещи будут смешиваться и дополняться цифровыми, а объекты из разных соцсетей и сайтов сосуществовать в едином пространстве. Вполне возможно, что скоро этот вариант полностью заменит привычный нам Интернет. И мы будет работать, общаться и отдыхать при помощи своих цифровых аватаров и голограмм.

5. Биологическая дискриминация

Ученые прогнозируют, что человек будущего будет жить намного дольше привычного. Уровень медицины и технологий обеспечит 120 или даже 150 лет здорового существования. Но за такую головокружительную возможность придется дорого заплатить.

При этом одна из главных проблем человечества — экономическое расслоение общества — сохранится. Пропасть между бедными и обеспеченными людьми никуда не исчезнет. И, как предсказывают некоторые социологи, даже увеличится. Богачи смогут использовать все достижения генной инженерии и биологии. Они проживут лучшую и беззаботную жизнь, смогут развиваться умственно и физически. А остальным придется довольствоваться привычными лекарствами и наследственностью, надеясь на удачу.

В пессимистичном сценарии гены полностью будут определять роль и статус человека в социуме. Здоровые получат привилегии, в то время как люди с врожденными заболеваниями и отклонениями станут изгоями. Похожий вариант будущего отлично показан в голливудском фильме Эндрю Никкола «Гаттака».

Однако возможен и альтернативный путь. Несмотря на дороговизну биологических разработок, их получит большая часть населения. В новом обществе долгожителей быт кардинально изменится. Люди все еще будут жить циклично: образование, работа, пенсия. Но такие периоды они смогут повторять много раз. Человек станет более гибким и разносторонне развитым. Также институт брака потеряет свою значимость. В итоге супруги будут жить вместе лишь на время воспитания детей.

6. Безработица и гарантированный доход

Роботы и искусственный интеллект повлияют не только на наш быт, но и на рынок труда. Большинство специалистов согласны с тем, что автоматизация рабочих мест приведет к технологической безработице. Еще каких-нибудь 20 лет назад сложно было представить кассы самообслуживания, доставку товаров дронами и уж тем более беспилотные такси. Сегодня они уже стали реальностью.

Такая тенденция приводит к снижению уровня зарплат в сфере низкоквалифицированного труда. Государству придется вводить квоты на рабочие места для людей и налоги на роботов, чтобы сбалансировать рынок.

Эти процессы больше всего затрагивают рабочий класс. Возможно, он полностью исчезнет как категория. Люди просто не смогут угнаться за прогрессом и освоить новые востребованные специальности. И в итоге останутся безработными. Они сформируют условно «бесполезную» прослойку общества.

Но вряд ли они лишатся средств к существованию. Уже сейчас многие государства задумываются о введении гарантированного дохода. Он означает, что определенная сумма денег будет зачисляться каждому гражданину независимо от того, работает тот или нет. Таким образом, в будущем вообще никому не придется трудоустраиваться. Государство покроет все базовые расходы, и каждый сам будет решать, чем себя занять.

Однако человечество не превратится в лентяев и гедонистов. Ученые считают, что при таком раскладе изменится фокус внимания. Люди начнут работать над социальными вопросами, помогать пожилым и благоустраивать городские территории. У них наконец-то найдется время на эти важные вопросы.

7. Никаких личных секретов

Все наши действия в Интернете и социальных сетях отслеживаются и анализируются. На этих принципах построены многочисленные маркетинговые исследования и контекстная реклама. Производители и бизнесмены готовы отдать огромные деньги за массивы подобных данных. В будущем такая онлайн-слежка приобретет глобальные масштабы.

Кроме того, наблюдать будут не только за покупками и переходами по ссылкам, но и за реальными действиями. Так государство будет бороться с преступностью и прочими нарушениями порядка. Скорее всего, камеры наружного наблюдения будут висеть на каждом здании, и даже в мелких городах будут внедрены системы опознавания лиц. Гражданам придется согласиться с таким положением дел. Это отчасти перекликается с первым сценарием авторитаризма.

В 1998 году футуролог Дэвид Брин предсказал возникновение «прозрачного общества», в котором все наши действия фиксируются и оставляют цифровой след. Главный вопрос, который он поставил в одноименной книге: придется ли людям выбирать между технологиями и своей свободой?

Автор отмечает, что многие зациклены на собственной конфиденциальности и придают своим личным данным слишком большое значение. При этом невозможно полностью избавиться от «слежки» и утечки той самой личной информации с учетом развитых технологий и цифровизации. Но в этом есть и положительные стороны. Например, именно с помощью таких разработок мы можем делиться важной информацией, раскрывать преступления и оценивать уровень доверия к политикам.

Скорее всего, в будущем персональные данные будут собираться и анализироваться еще более подробно. Но людям ничего не останется, кроме как привыкнуть к такому положению вещей, которое является издержкой развития технологий, и смириться с ним.

Читай также:

- Кто такие неолуддиты и почему они против технологий

- Зомби, лазертаг и неразбериха: как выглядит метавселенная Цукерберга

- Киборги, бусидо и Ницше: 5 лучших представлений о сверхлюдях будущего, прошлого и настоящего

УДК 330.342

ОБЗОР СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Никиточкина Ю.В., к.э.н.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: 1613753@gmail.com

Аннотация. Проведен анализ сценариев развития будущего человечества, опубликованных в международном рецензируемом междисциплинарном журнале Futures в 2019 г. В журнале рассматриваются возможные и альтернативные варианты будущего всех человеческих начинаний. Раскрыто содержание сценария авторов, которые исследуют качественное содержание сценариев устойчивого развития на примере шведского общества и делают акцент на выделении сценариев устойчивого развития, базируясь на социальных ценностях и иллюстрируют будущие состояние Швеции, в которой должны быть достигнуты четыре цели социально-экологического развития к 2050 г.: климатические условия, землепользование, распределение власти и безопасность ресурсов. Следующий сценарий, представленный в статье, рассматривает четыре инициативы в области социальных инноваций: глобальная сеть социальных предпринимателей, глобальная сеть экопоселений, межконтинентальная сеть содействия социальной и солидарной экономике по всему миру, сеть для экономики совместного использования.

Ключевые слова: сценарии развития, будущее человечества, стратегия развития, социальные инициативы, устойчивое развитие.

OVERVIEW OF SCENARIOS FOR THE FUTURE OF HUMANITY

Nikitochkina Yu. V., PhD in economics

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: I1613753@gmail.com

Abstract. The analysis of scenarios for the development of the future of humanity, published in the international peer-reviewed interdisciplinary journal Futures in 2019, is carried out. The journal examines possible and alternative futures for all human endeavors. The authors explore the qualitative content of sustainable development scenarios based on the example of Swedish society and emphasize the allocation of sustainable development scenarios based on social values and illustrate the future state of Sweden, which should achieve four goals of socio-environmental development by 2050: climate conditions, land use, power distribution and resource security. The following scenario presented in the article examines four initiatives of social innovation: a global network of social entrepreneurs, a global network of ecovillages, Intercontinental network for the promotion of social and solidarity economy worldwide network for the economy of sharing.

Keywords: development scenarios, the future of humanity, development strategy, social initiatives, sustainable development.

В современном мире, чтобы разработать и животным и сверхчеловеком» [1, c. 9]. реализовать единую глобальную стратегию «Сверхчеловек — смысл земли» [1, c. 15]. развития человеческой системы России и мира, Д.Л. Андреев в своём «фантастическом» необходимо рассматривать весь процесс произведении описывает суть существования стратегирования как гештальт подход, то есть человека, описывает судьбы России и мира в целом рассматривать взаимосвязанные друг с другом [2]. В своем труде автор публикует определенное процессы как взаимозависимые учение, рассматривающее место человека на Земле

междисциплинарные пути развития человечества в и во Вселенной с разных аспектов. В данном целом, а не как отдельные единицы приоритетных произведении особый упор ставится на направлений. ответственности талантливых людей, ведь, как

Вопросы, связанные с целеполаганием человека отмечает автор, их задачи — отражать высшие на земле и развитием человеческой системы, не миры, освещать простым людям путь [2]. оставляют равнодушным многих исследователей. Возвращаясь к академическим сообществам,

Так, например, еще Ф.В. Ницше писал, что стоить отметить международный рецензируемый «сверхчеловек — то, к чему должен стремиться междисциплинарный журнал Futures,

обычный человек, являющийся мостом между посвященный среднесрочному и долгосрочному

будущему культур и обществ, науки и техники, экономики и политики, окружающей среды и планеты, отдельных людей и человечества в целом. В журнале освещаются методы и практики изучения будущего, а также публикуются новые научные вклады, в которых рассматриваются возможные и альтернативные варианты будущего всех человеческих начинаний, а также многочисленные предвосхищающие отношения человечества с его будущим во времени и пространстве.

Так в статье «Сценарии устойчивого будущего за пределами роста ВВП к 2050 году» вышеупомянутого журнала, авторы исследуют качественное содержание сценариев устойчивого развития на примере шведского общества [3]. Примечателен тот факт, что авторы, в отличии от большинства исследователей, которые связывают ускоренное экономическое развитие с количественными показателями роста ВВП, делают акцент на выделении сценариев устойчивого развития, базируясь на социальных ценностях и иллюстрируют будущие состояние Швеции, в которой должны быть достигнуты четыре цели социально-экологического развития к 2050 г.: климатические условия, землепользование, распределение власти и безопасность ресурсов. Особое внимание авторы уделяют экологическим аспектам, подчеркивая, что, как правило, за экономическим ростом и потреблением следует увеличение выбросов парниковых газов и прочее, что негативно сказывается на окружающей среде, без учёта которой достижение экологических целей становится невозможным. Радикальность данных сценариев, заключается в стоящих амбициозных экологических задачах, которые, как отмечают сами авторы, не достигнуты в современном благополучном обществе, но одновременно с этим сохраняют ценности социального обеспечения.

В двух из четырех целях основное внимание уделяется окружающей среде: климату и землепользованию, которые ориентированы на потребление, а не на территориальную перспективу, обычно учитываемую в шведской

политике, две другие цели — на социальные вопросы: распределение власти и безопасность ресурсов.

Таким образом, предлагая исследовать альтернативные сценарии будущего, не связанные с понятием экономического роста, поскольку показатель ВВП, по мнению авторов, не может быть мерой социального благосостояния, а его ограничение роста препятствует прогрессу человечества, авторы в центре внимания этих четырех сценариев выделяют: 1) совместная экономика, 2) местная, локальная самостоятельность, 3) автоматизация качества жизни, 4) круговая экономика в государстве всеобщего благосостояния.

Кратко рассмотрим ключевые идеи сценариев.

1). Совместная экономика — сценарий основан на экономических идеях совместного использования и потребления ресурсов, а также на коллективном управлении общественным достоянием на основе взаимности, инициативности и активного общественного участия посредством сетевого взаимодействия. Потребление шведским обществом товаров и ресурсов становится значительно меньше, сокращается экспорт и импорт товаров. В производстве власть и собственность передана от организаций и корпораций коллективам людей. Власть над ресурсами и процесс принятия решения переходит от властных иерархических учреждений к сетевым ассоциациям при поддержке цифровых платформ, информационных и коммуникационных технологии. Большая часть повседневной жизни людей происходит как в цифровом, так и в аналоговом коллективном контексте. Согласно данному сценарию, люди в первую очередь рассматриваются не как потребители, а как просьюмеры, со-творцы. Большая часть оплачиваемой работы заменена неоплачиваемой, которая реализуется во вовлечении людей в сетевые общественные ассоциации,

предоставлении социальных услуг (уход за пожилыми людьми, детьми и прочее), а также часть времени на самообеспечение.

2) Местная самостоятельность — сценарий основан на идеях об увеличении местной самодостаточности, наличии местных общин, формировании местных экосистем и снижении неравномерного экологического обмена.

Власть сосредоточена в руках местных общин и муниципалитетов, а население принимает активное участие в процессе принятия решений.

Ориентация на местное производство привлекает большинство людей в сельскохозяйственные местности. Повседневная жизнь людей строится вокруг обеспечения и производства продуктов питания (которое является приоритетным направлением), основных товаров, обслуживания зданий, а также их активном участии в процессе принятия решений, обучении, необходимом для реализации задач.

Основными акторами в данном сценарии становятся гражданское общество: семья, домохозяйства, местные производственные объединения, сети, кооперативы и т.д. Люди сотрудничают с местными ассоциациями, чтобы производство продуктов питания и другие предметы первой необходимости

функционировали как можно более эффективно. Поддержка местных общин осуществляется за счет внедрения локальных налоговых систем и различных механизмов стимулирования, которые разработаны и адаптированы к конкретным местным условиям.

3) Автоматизация для качества жизни -сценарий основан на идеях о том, что машины и роботы заняты в производстве, предоставляя возможность гражданам наслаждаться своим досугом.

Автоматизация производства и роботизация рассматривается в сценарии как возможность сокрушения рабочего времени (а не как угроза занятости). Все ручные и рутинные работы, задачи выполняются роботами и компьютерами. Ценностные характеристики общества в данном сценарии (в отличии от текущих приоритетов -получение материального статуса) являются достаточность и проведение высококачественного

досуга. Большинство граждан занимаются общественной деятельностью, проводят время с семьями, близкими, пожилыми людьми.

Технологические инновации занимают центральное место в обществе. Новаторы, разработчики технологий привлекаются и задействованы в непрерывном процессе создания и совершенствования технологий.

Высокотехнологичное производство повышает эффективность использования ресурсов.

4) Круговая (циклическая) экономика в государстве всеобщего благосостояния — сценарий основан на идее о том, что линейные модели производства, разработанные после

промышленной революции, построены на неустойчивой основе и что необходима циклическая экономика, которая использует вторичное сырье. Основная часть обрабатывающей промышленности сосредоточена на обеспечении возможности повторного использования сырья и материалов и их переработку. Это позволило создать много новых рабочих мест. Вместе с тем, циклическая экономика создала много новых наукоемких рабочих мест, не только в сфере переработки, но и в сфере обслуживания. Экономика основывается в большей степени на предоставлении и потреблении услуг, чем на производстве физических товаров (расходе материалов), что не так ресурсоемко и энергоемко. Основное внимание уделяется потреблению эксклюзивных услуг и развлекательным мероприятиям. Движущей силой экономического развития являются непрерывная разработка и внедрение инноваций, сокращение добычи и использования сырья.

Экономика представляет собой смешанную экономику, в которой некоторые задачи организуются государственным сектором, а другие — частными, кооперативными или социальными предприятиями. Однако, государство принимает большинство управленческих решений и играет важную роль в создании условий и стимулов для эффективного использования ресурсов. Государство выступает гарантом и источником

финансирования мощной системы социальной защиты посредством внедрения системы прогрессивных налогов, что дает возможность всем гражданам получать доступ к основным социальным услугам и пенсиям. Граждане не являются политически активными; основой для их обеспечения является высокооплачиваемая работа.

Таким образом, авторы продемонстрировали альтернативные и отличные от привычных вариантов устойчивого развития общества сценарии «за пределами роста ВВП», которые можно использовать для повышения гибкости и надежности текущей политики Швеции или аналогичных стран [3]. Вместе с тем, данная статья указывает на необходимость проведения изменений в экономическом мышлением и разработке новых подходов и парадигм для создания стратегий устойчивого развития.

Многие современные дискурсы понимают социальные изменения как движущие силы инновационных процессов. Так, например, Европейский Союз принял стратегию «Союза инноваци» для реализации устойчивого и всестороннего роста в Европе 2020, с целью «создания благоприятной для инноваций среды, которая облегчает превращение новаторских идей в продукты и услуги» [4]. Вместо того, чтобы концентрироваться только на технологических инновациях, Европейский Союз использует концепцию социальных инноваций для оценки социальных аспектов инноваций и решения насущных социальных проблем, таких как изменение климата, бедность, отсутствие справедливости и социальная справедливость [5]. В то же время на социальные инновации также ссылаются политические и политико-идеологическим образом социальные движения, ориентированные на развитие человека [6].

Дж. М. Виттмайер и соавторы в своем исследовании формируют попытку ответить на вопрос: как инициативы в области социальных инноваций стремятся продвинуть общественную трансформацию через нарративы изменений? [5]. Авторы ставят под сомнение ранее повсеместное

редукционистское понимание социальных изменений как инноваций для экономического роста, показывая эмпирическое разнообразие современных нарративов изменений, их конструирование и их роль в процессах социальных изменений. Дж. М. Виттмайер и соавторы рассматривают четыре инициативы в области социальных инноваций [5]:

(1) Ashoka — глобальная сеть социальных предпринимателей;

(2) Global Ecovillage Network (GEN) -глобальная сеть экопоселений,

(3) Réseau Intercontinental de Promotion of l’Economie Sociale et Solidaire (RIPESS) -Межконтинентальная сеть содействия социальной и солидарной экономике по всему миру;

(4) Shareable — сеть для экономики совместного использования.

Рассмотрим кратко нарративы в области социальных инноваций каждой из инициатив:

1) Ashoka — данное сообщество придерживается мнения, что в желаемом будущем каждый человек станет творческим и влиятельным создателем перемен, решающим проблемы, которые каждый человек считает важными для создания мира и будет принципиально другим и гораздо более безопасным, счастливым, более равным и более успешным. Ashoka формулирует следующие тематические области, которые должны быть рассмотрены: окружающую среду, права человека, гражданское участие и образование. Главными акторами будут социальные предприниматели (самые влиятельные граждане, решающие проблемы). Вместе с тем, Ashoka подчеркивает и важность коллективного влияния и роль команд посредством сотрудничества различных сообществ с реальными секторами. Для того, чтобы произошли системные изменения, предположения людей о себе, мире и их способности влиять на социальные изменения должны быть согласованы с принятием ответственности за социальные проблемы. Обладая необходимыми ресурсами, сетями и поддержкой, эти люди могут разрабатывать системы, меняющие

потенциал. Институциональные изменения в образовании, финансировании и законодательстве, а также культуре, ценностях и нормах необходимы для создания благоприятной среды. Для этого необходимо (межсекторальное) сотрудничество с различными субъектами (например, экспертами, фирмами, фондами, школами и университетами).

2) GEN — данное сообщество придерживается мнения, что в желаемое будущее включает в себя примирение различных культур, интеграцию индивидуальных потребностей и сообщества, восстановление недвижимости и земельных участков и, в некоторой степени, самообеспеченность и экологическую ответственность.

GEN пропагандируют идею, что социальные изменения должны начинаться внутри каждого человека, и что люди в сообществе практикуют новые способы жизни, которые соответствуют желаемому будущему. Люди живут в сетевых сообществах и ведут устойчивый образ жизни. Деятельность, направленная на обучение и воспитание, играет центральную роль в стремлении к системным изменениям и осуществляется в рамках экопоселений при взаимодействии друг с другом.