Круг

земледельческих праздников замыкали

жатвенные

обряды

и песни. Их

содержание не было связано с

любовно-брачными

отношениями, они носили хозяйственный

характер. Важно было

сохранить готодородящую силу хлебного

поля и восстановить

потраченное здоровье жней.

Воздавали

почести первому и последнему снопу.

Первый сноп называли

именинным,

с

песнями несли на гумно (с него начинали

молотьбу, а зерна сохраняли до нового

посева). В конце жатвы

последний сноп также торжественно

приносили в избу, где он

стоял до Покрова или Рождества. Затем

его скармливали скотине:

считали, что он обладает целебными

свойствами.

В

жатвенных песнях всегда величались

женщины, так как урожай

собирали серпами и этот труд был женским.

Образы жней идеализировались.

Они изображались в единстве с окружающей

природой:

месяцем, солнцем, ветром, зарей и, конечно

же, нивой.

Звучал мотив заклинания урожая:

В

поле копами <копнами>,

На гумне стогами!..

В клети закромами!..

В печи пирогами!

Почти

повсеместно оставляли недожатым

последний пучок колосьев

— на

бородку мифическому

образу (козлу,

полевику, хозяину,

Волосу, Егорию, Богу, Христу, Илье-пророку,

Николе и

др.). Колосья

завивали различными способами. Например,

связывали

пучок сверху и снизу, колосья пригибали,

расправляли по кругу

согнутые стебли. Затем бороду

украшали

лентами и цветами,

а в середину клали кусочек хлеба с

солью, лили мед. В основе

этого обряда лежали представления о

духе нивы — козлооб-разном

хозяине

поля, скрывающемся

в последних несжатых колосьях. Как

и у других народов, козел

— олицетворение

плодородия,

его старались задобрить, чтобы не

оскудела сила земли. При

этом пели песню, в которой иронически

величали козла

(«‘Ходил

козел по меже… «).

Во

многих местностях женщины, окончив

жатву, катались по жнивью,

приговаривая: «Нивка,

нивка, отдай мою силку, я тебя жала,

силу свою теряла». Магическое

прикосновение к земле должно

было «отдать силушку». Окончание

жатвы отмечалось сытным

обедом с отжиночным

пирогом.

В деревнях устраивали складчины,

братчины, варили пиво.

Осенью

были забавные обычаи изгнания

насекомых.

Например,

в Московской губернии устраивали

похороны

мух — делали

гробики

из моркови, свеклы, репы, клали в них

мух и закапывали.

В Костромской губернии мух выгоняли

из избы последним снопом, а потом ставили

его к иконам.

С

Покрова в деревнях начинались свадьбы

и девушки говорили: «Покров,

Покров, покрой землю снежком, а меня

женишком!»

2. Семейные обряды и их поэзия

Календарные

и семейные обряды возникли на общей

основе, они

генетически связаны. Однако между ними

существовало большое

отличие. Героями календарной поэзии

были обожествленные

силы природы, герой семейных обрядов

— реальный человек. Обряды сопутствовали

многим событиям его жизни, среди

которых важнейшими были рождение,

вступление в брак и

смерть. Наиболее развитым в художественном

отношении был народный

свадебный обряд, поэтому ниже он будет

рассмотрен подробно.

Родильные

обряды и обряды первого года жизни

(периода младенчества)

были наполнены ритуальными действиями

магического

характера: первое купание новорожденного,

крещение, первое

укладывание в колыбель, обряд угощения

родственников и соседей («бабина

каша»), обычай одаривания матери

новорожденного

и бабки-повитухи, обряд первого

подпоясывания, первого

пострижения и др. Действия имели две

направленности:

оберегание новорожденного и его матери

и обеспечение ему благополучной

и долгой жизни. Следы ритуальных

песен-пожеланий

сохранились в колыбельных песнях; в

бытовой практике остались

следы заговоров, например: «Как

с гуся вода, так с тебя

хворь и боль» (при

купании). Христианское таинство крещения

значительно потеснило древние родильные

обряды.

Религиозное

мировосприятие было также основой

обряда похоронного. Вместе с тем

православный похоронный ритуал

воспринял

и впитал в себя многие обряды и поверья,

восходящие к язычеству.

Смерть — это переход в инобытие, в

древности осмыслявшийся

как инициация. Похоронный обряд

пронизывает одна

идея — убеждение в продолжении

существования умерше-

го.

С одной стороны, покойного необходимо

было умилостивить, облегчить ему

путь

в мир иной; с

другой — требовалось обезопасить

живых от возможных вредных действий

покойного. На

эти две цели была направлена самая

разнообразная магия: обмывание

умершего, одевание в новую одежду и

обувь, вынос ногами

вперед, осыпание зерном лавки, на которой

лежал покойник,

мытье избы после выноса тела, бросание

в могилу денег

(«Чтобы

душа имела чем заплатить за перевоз ее

на тот свет «), раздавание

на похоронах милостыни, поминки (в день

похорон

— хоронили на третий день после смерти;

на девятый, сороковой день, в

годовщину). Поминки постепенно переходили

в

календарные поминальные обряды.

Похороны

— это утрата близкого человека. Чувство

горя выражали

специальные поэтические произведения

— причитания. Их начинали исполнять с

наступления смерти, исполняли в течение

всего похоронного обряда, а затем — на

поминках. Кроме похоронных,

известны причитания свадебные и

рекрутские, вызванные

предстоящей долгой, а возможно и вечной,

разлукой. Провожая дочь в

чужу дальнюю сторонушку или сына

на

службу

государеву, мать

оплакивала свое детище. Причитали и

другие

родственницы, причитала невеста.

Несмотря на неоднократные

церковные запреты оплакивать покойников,

причитания

дожили до наших дней. Их записи, сделанные

в XIX

и XX

вв., зафиксировали

богатый пласт народной поэзии, поэтому

причитания

будут рассмотрены специально.

Соседние файлы в папке Spasatelny_krug

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Осенний фольклорный праздник

«Хорошо осенью в России!»

Цель: обогатить представления детей о социально-культурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.

Задачи:

Обогащение музыкально-слухового опыта через приобщение к отечественному фольклору;

Развитие музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, интонационного слуха) в музыкальных играх и специально смоделированных педагогом музыкально-дидактических играх с движением;

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование музыкального вкуса.

Дети входят в зал с песней «Родина моя»

муз. А. Полячека, сл. Ф. Савинова,

останавливаются в произвольном порядке.

1 ребенок:

Вижу чудное приволье,

Вижу нивы и поля —

Это русское раздолье,

Это русская земля.

2 ребенок: Вижу горы и долины,

Вижу реки и поля —

Это русские картины,

Это Родина моя!

Ведущая: Россия, Россия, наша страна,

Очень и очень большая она,

Россия — Родина, наш дом.

Где вместе с вами мы живем!

3 ребенок: Все прекрасно: земля и небо,

И поля, и леса, и луга,

Золотые моря хлеба —

Нет, Россия, дороже тебя!

Звучит песня Г. Струве «Моя Россия».

(поёт группа детей)

4 ребенок: Величава и красива

В любое время наша Россия!

Но осенью особенно хороша—

Так и поет в России душа!

Ведущая: Праздник осенний встретить нужно

Весело, бодро, задорно и дружно.

Дети: Осень, осень, в гости просим!

Входит под музыку Осень.

Осень: Здравствуйте люди добрые! Веселья вам да радости!

Я — Осень! То самое время года, про которое принято говорить «сырое», «дождливое». Но есть про меня и другие слова: золотая, багряная.

А ведь осень — пора сбора хлеба и овощей, время заготовки на долгую зиму. Так что это время года самое щедрое, урожайное.

Звучит хоровод «Подарки Осени», муз Шестаковой

(поют все дети, в конце песни дети разбегаются на стульчики, а Осень их ловит дождиком)

Осень: А вы знаете, какие поговорки народ сложил об осенних месяцах?

1 ребенок: Сентябрь красно лето провожает,

осень золотую встречает.

2 ребёнок: Холоден сентябрь-батюшка, да кормить горазд.

3ребенок: В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся.

4 ребенок: В ноябре снега надует — хлеба прибудет!

Осень: Эти месяцы — не только труженики, но и весельчаки:

«Хорошо трудился, славно веселился».

Да сейчас они сами о себе расскажут.

Звучит музыка, входят Месяцы.

Осень: Здравствуйте, здравствуйте, братья- месяцы осенние!

С чем пожаловали?

Сентябрь: С мягким дождем!

Октябрь: С хрустящим грибком!

Ноябрь: С первым ледком!

Осень: А какие гостинцы вы нам принесли?

Сентябрь: Овощи да ягоды.

Октябрь: Последний медок.

Ноябрь: Праздничное настроение.

Ведущая: Проходите, пожалуйста, оставайтесь у нас на празднике.

Спасибо за угощение!

Осень: Каждый месяц имеет свои замечательные праздники, связанные со старинным земледельческим календарем. Пусть каждый месяц и расскажет об этих праздниках.

Сентябрь: У меня есть и другое имя — Вересень.

В сентябре цвел вереск, из которого варили вкусный напиток, варенье.

Обо мне говорят: «В сентябре одна ягода — рябина, да и та горька».

Осень: Девицы-красавицы,

В круг скорей идите.

Хоровод «Рябинушка»

Плавно заведите.

Девочки исполняют хоровод «Рябинушка»

(рус. нар. музыка ).

Сентябрь: Хоровод ваш так хорош —

Просто глаз не оторвешь!

Выносят стол с капустой.

Осень: Расселась барыня на грядке,

Одета в шумные шелка.

Мы для нее готовим кадки

И крупной соли полмешка!

1 ребенок: Урожай у нас хорош, уродился густо!

Ай да хороша белая капуста!

2 ребенок: На Воздвиженье первая барыня — капуста.

3 ребенок: Ведь без капусты и щи будут не густы!

4 ребенок: Хлеб да капуста лихого не допустят.

Осень: Пособите мне капусту порубить,

Пособите-ка ее мне усолить!

Сентябрь: С праздника Воздвиженья начинали рубить капусту

и солить на зиму.

Рубка капусты служила поводом к народным вечеринкам.

5 ребенок: К нам наехали капустны вечера:

На конях, на лисицах, соболях.

Хоровод «Капустка» (рус. нар. мелодия).

Осень: Кто со мной, кто со мной в «колышки» играть?

Дети: Мы с тобой, мы с тобой в «Колышки» играть!

Проводится игра «Колышки» (рус. нар. мелодия)

девочки выбирают мальчиков («колышки»). Девочки стоят, мальчики приседают, «водящий» вне круга.

Водящий (поет, далее диалог с участниками игры):

Я кругом хожу,

Изгородь я горожу.

Колышки себе ищу.

(Выбирает «колышек» и подходит к Хозяйке):

— Кума (кум), кума (кум), подай колышек!

— Купи!

— А что стоит?

— Кочан капусты, да веник, да рубль денег.

— Ну, тогда по рукам да в баню.

Все дети: Раз, два, три — беги!

(Кто первым прибежит, становится «Хозяином».)

По окончании игры занимают места на стульчиках.

Осень: Чуть со двора сошел Сентябрь —

Пришел к нам брат его — Октябрь!

Октябрь (выходит):

В октябре будет праздник Покрова.

Знай, зима на Руси — холодна и сурова.

Чини избу, чтоб не замерзнуть, до Покрова.

А ульи пчелиные в погреб ставь —

По обычаю старинному праздник меда славь.

Исполняется хоровод «Как на день Покров»

(рус. нар. мелодия).

Девочки (поют): Как на день Покров

Ткали множество ковров.

Ой, люли, люли, люли,

Ткали множество ковров.

Первый травяной,

Лета жаркий зной.

Ой, люли, люли, люли,

Лета жаркий зной.

А ковер второй —

Из листвы сухой.

Ой, люли, люли, люли,

Из листвы сухой.

Третий ковер — снег,

И он тоже не навек.

Ой, люли, люли, люли,

И он тоже не навек.

Мальчик: Хорошо пропели песни

Милые подружки,

Только что за посиделки

Без нашей частушки!

Частушки

Дети (исполняют частушки по очереди):

— Ой, девчонки-хохотушки,

Начинайте петь частушки.

Начинайте поскорей,

Чтоб порадовать парней.

— Все дубравские девчата,

Красоты рекорды бьем.

Красоты своей рецепты

В огороде мы берем.

— Почему, как человечек,

Весь в мурашках огуречик?

Он на солнышке лежит,

Отчего же он дрожит?

— Мне миленочек прислал

К празднику записку,

Что меня он обожает,

Как салат с редиской.

— Ухажеров нынче сто

Под моим окошком,

Все желают получить

Пирожок с картошкой.

— Мышку в клетку я поймал

И там запер крепко.

Ведь без мышки не собрать

В огороде репку.

Все вместе: Если б не было пшеницы,

Не было б ватрушки,

Как сумели, так пропели

Мы для всех частушки!

Осень: Вот и приблизилась пора,

Стоит ноябрь у двора.

1 ребенок: В ноябре зима с осенью борются.

2 ребенок: Ноябрь капризен – то плачет, то смеётся.

Ноябрь: А смеётся ноябрь в свои праздники главные,

Приглашая к застолью петь песни величальные,

Чтоб отпраздновать людям труды свои славные.

Все дети: Кончил дело — гуляй смело!

Проводится музыкальная игра «Не опаздай» (рус. нар. мелодия):

Осень: На Руси уж так идет,

Что талантливый народ

Сам себе и жнец, и швец,

И на дудочке игрец.

Ну а как пойдет плясать —

Никому не устоять!

Русская народная пляска «Каблучки»

Осень: Какой веселый праздник у нас получился.

Да и вы, ребята, наверное, поняли, что осень — замечательное время года.

А я вам принесла осеннее угощение – яблоки румяные да сладкие.

Угощение.

Ведущая: А когда пройдет круглый год, мы снова встретим тебя

и дружно скажем: «Хорошо осенью в России!»

Все дети: Осень, осень, снова в гости милости.

Осень прощается и уходит.

Русские календарно-обрядовые праздники осеннего цикла и их художественные элементы

Отсчет осенних дней начинался в августе, поскольку приходила главная забота земледельца – уборка хлебов. Чтобы жатва была скорой, а труд – без усталости, зачин поручали самой уважаемой в селе женщине, хорошей работнице. Накануне жатвы, поздно вечером, крадучись, чтобы никто не увидел и не перешел дроги, пробиралась она к своей полосе, связывала три снопика и укладывала их крестом. А на утро собирались в поле все жнецы. Закончив свою делянку, шли помогать одиноким, слабосильным, многодетным.

В деревнях собирали «братчину». Это был общий праздник урожая. Варили «мирское» пиво, т.е. всем «миром» (селом). Все, что было в полях, теперь на столах, а самым главным именинником был хлеб.

Наши предки трижды встречали осень. В первый день сентября – первый праздник встречи осени – первые осенины. В восьмой день – вторые осенины, а третьи – на Воздвижение, когда хлеб с полей сдвинулся, а птица в отлет пошла (двинулась).

В первый день сентября праздновали Семенов день, называли его в народе «Семеном — летопроводцем». Появился этот праздник с первых лет Христианства на Руси и был посвящен памяти Симеона Столпника (христианский свято, знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве). Под Семенов день во всех избах гасили лампады и из печи добывали новый огонь, от которого вечером впервые с лета, зажигали лампады, свечи, лучины и начинали вечерние дела «при огне». В Семенов день справляли новоселье. Если день Симеона Столпника не приходился на воскресенье, то с утра женщины в каждом доме принимались за основательную уборку.

Особенно весело и озорно отмечала этот день сельская молодежь. Интересен обряд «похорон мух». В народе верили, что если «злую муху закопать осенью в землю — прочие кусать не будут». Вместе с похоронами мух и лето уходило. Деревенские девушки, разодетые в лучшие наряды, собравшись вместе, распределяли роли в спектакле «похороны мух». В нем принимали участие только девушки, а парней приглашали в качестве зрителей. Девушки ловили мух и комаров и помещали в «гробики» — углубления в моркови, репе, свекле. Пародийные похороны совершались по всем канонам этого обряда: отпевали, устраивали похоронную процессию, несли на «кладбище», причитали, копали «могилы», хоронили, насыпали холмики и ставили крестики. Во время этого спектакля девушки старались показать все свои достоинства: веселый характер, выдумку, находчивость, юмор.

Разыгрывая потешную церемонию, девушки фактически устраивали себе смотрины. Ведь близился Покров – пора свадеб, сватовства.

Затем устраивались веселые «поминки», к которым присоединялись и парни. Во время церемонии, игр, плясок пары, приглянувшиеся друг другу могли сойтись поближе. А так как после Семенова дня начинались посиделки, то у них была возможность закрепить свои симпатии.

Сентябрь – месяц заготовок самых разных даров леса: грибы, ягоды, орехи, целебные корни. Рябина – одна из самых поздних ягод. 23 сентября – день Перта Рябинника, к этому времени ягоды, прихваченные морозцем, теряют свою терпкость. В этот день девушки, взяв корзинки, шли в лес. Сбор осенней ягоды превращался в настоящий праздник. Девушки водили хороводы у рябины, доверяли ей свои тайны. Собирая ягоду, обязательно оставляли часть плодов на дереве, не забывая о птицах, ведь зима – долгая.

Были в сентябре и другие праздники: в день Ивана Постного (11 сентября) затевали артельную рубку капусты, работали весело, с шутками и песнями. В день Святого Луки – Луков День (20 сентября) – устраивали луковые ярмарки.

Весь сентябрь шли праздники во славу нового урожая, собранного в поле, в лесу, в огороде.

В октябре тоже было немало праздников, но более значим был праздник Покрова (14 октября). История возникновения этого праздника уходит в глубь веков. В 910 году в Константинополе случилось видение: во время всенощной явилась Богородица, с покрывалом в руках, и возвестила, что это спасительный покров. Белое покрывало она простерла над людьми и вознесла молитву о спасении мира от невзгод и страданий. Этим покрывалом Богородица оберегает верующих людей и несет им любовь и радость.

День праздника Покрова является в народном представлении межевым между осенью и зимой. К этому времени кончалась тяжелая страда, и народ мог передохнуть, поехать на базар поторговать, купить обновы. С Покрова начинали играть по деревням свадьбы. К Покрову – дню девушки ткут «обыденную пелену». Собравшись вместе, они с особыми песнями трепали лен, пряли и ткали льняное полотно, стараясь непременно окончить всю работу в один день. Затем эту пелену несли к иконе Покрова Пресвятой Богородицы и шепотом просили жениха.

Начало ноябрю дает «зимний Кузьма и Демьян» (14 ноября). Этот день установлен Православной церковью в честь памяти святых Космы и Дамиана. Кузьму – Демьяна считали покровителем ремесел.

Кузьминками (так называли этот день в народе) девушки начинали череду девичьих праздников. Праздновались они несколько дней. На эти дни девушки откупали в деревне самый просторный дом, приносили угощение, накрывали стол. На вечеринку приходили парни, тут – то и начиналось веселое действо. Из соломы и ухой травы делали чучело, рядили в мужскую одежду, нарекали Кузьмой. «Кузьма» был участником игр и хороводов, общими усилиями ему подбиралась невеста. Устраивали потешную свадьбу, где девушки пели, как полагается свадебному обряду, величальные песни, провожали в опочивальню. Неожиданно по неизвестным причинам «Кузьма» заболевал и умирал. Все также устраивали потешные похороны по всем правилам настоящих. Чучело укладывали в деревянное корыто и несли через всю деревню за околицу, там сжигали (иногда топили в реке). При этом громко кричали, свистели, били в тазы. Этими действиями, по древнему поверью, прогоняли нечистую силу, злых духов со всей деревни, чтобы они не мешали пережить долгую холодную зиму. Затем все возвращались в село и продолжали веселиться до утра.

Осень – пора молодежных посиделок, свадеб, народных игрищ, театрализованных представлений, это время прощания с прошедшим летом и встречи наступающей зимы.

Источник

Осенний цикл обрядового фольклора

ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ ОСЕНИ

Календарно — обрядовые песни осени издревле были связаны со сбором урожая. В начале жатвы обряды были направлены на почитание первого снопа, снопа «именинника» или снопа — «деда». Сноп, нередко украшенный, торжественно приносился в деревню и хранился весь год. Из первых и последних колосьев на пашне завивали венки.

Во время сбора урожая пели житные песни — так раньше народный фольклор называл календарно — обрядовые осенние песни .

Во время жатвы жнецы стараются найти на одном стебле самое большое число колосьев. Если таковых найдется 12, то он называется житной маткой, или спорыньей. Нашедшие эти колосья хранят их как зеницу ока в продолжении всего года, приберегая их к посеву, во время которого их рассеивают первыми с твердой надеждой на получение от них обильного урожая.

Восстановить плодородие почвы помогал обряд «завивание бороды». Последняя ещё не сжатая рожь тщательно пропалывалась и завязывалась на корню в сноп, а в середину этой завязанной «бороды» клалось угощение — краюшка хлеба с солью. После этого катались по жатве, чтобы восстановить силы, потерянные в дни страды.

Потом с последним снопом, распевая торжественно песни, торжественно шли домой. Особенно радостно отмечалось само окончание жатвы как долгожданный результат годового труда.

Жали мы, жали,

Жали, пожинали:

Жней молодые,

Серпы золотые…

Ой и чьё это поле

Зажелтело, стоя?

Иваново поле

Зажелтело, стоя:

Жницы молодые,

Серпы золотые!

Во время жатвы как жнецы, так и жницы стараются найти на одном стебле самое большое число колосьев.

Яровая спорынья!

Иди с нивушки домой,

Со поставушки домой

К нам во Кощено село.

Во Петровково гумно!

А с гумна спорынья

Во амбар перешла,

Она гнездышко свила,

Малых деток вывела,

Пшеной выкормила,

Сытой выпоила!

Источник

Обрядовые песни

Осенние обрядовые песни

Календарно — обрядовые песни осени связаны со сбором урожая. В начале жатвы обряды были направлены на почитание первого снопа, снопа «именинника» или снопа — «деда». Сноп, нередко украшенный, торжественно приносился в деревню и хранился весь год. Из первых и последних колосьев на пашне завивали венки.

Во время сбора урожая пели житные песни — так раньше народный фольклор называл календарно — обрядовые осенние песни .

Во время жатвы жнецы стараются найти на одном стебле самое большое число колосьев. Если таковых найдется 12, то он называется житной маткой, или спорыньей. Нашедшие эти колосья хранят их как зеницу ока в продолжении всего года, приберегая их к посеву, во время которого их рассеивают первыми с твердой надеждой на получение от них обильного урожая.

Восстановить плодородие почвы помогал обряд «завивание бороды». Последняя ещё не сжатая рожь тщательно пропалывалась и завязывалась на корню в сноп, а в середину этой завязанной «бороды» клалось угощение — краюшка хлеба с солью. После этого катались по жатве, чтобы восстановить силы, потерянные в дни страды.

Потом с последним снопом, распевая торжественно песни, торжественно шли домой. Особенно радостно отмечалось само окончание жатвы как долгожданный результат годового труда.

Приведем тексты осенних календарно — обрядовых песен русского народа.

Жали мы, жали,

Жали, пожинали:

Жней молодые,

Серпы золотые…

Ой и чьё это поле

Зажелтело, стоя?

Иваново поле

Зажелтело, стоя:

Жницы молодые,

Серпы золотые!

Во время жатвы как жнецы, так и жницы стараются найти на одном стебле самое большое число колосьев.

Яровая спорынья!

Иди с нивушки домой,

Со поставушки домой

К нам во Кощено село.

Во Петровково гумно!

А с гумна спорынья

Во амбар перешла,

Она гнездышко свила,

Малых деток вывела,

Пшеной выкормила,

Сытой выпоила!

Обрядовая песня, которая заклинала хорошую уборку урожая.

И говорило аржаное жито,

В чистом поле стоя,

В чистом поле стоя:

Не хочу я, аржаное жито,

Да в поле стояти,

Да в поле стояти,

Не хочу я, аржаное жито,

Да в пола стояти

Колосом махати!

А хочу я, аржаное жито,

Во пучок завязаться,

В засенку ложиться,

А чтоб меня, аржаное жито,

Во пучок взвязали,

Из меня рожь выбирали!

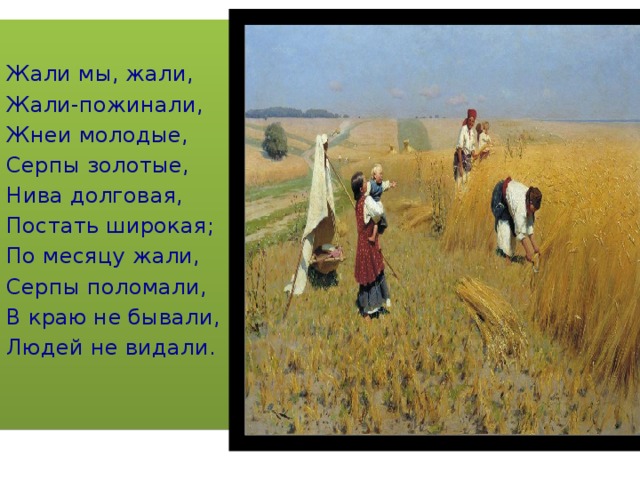

Жали мы, жали,

Жали-пожинали,

Жнеи молодые,

Серпы золотые,

Нива долговая,

Постать широкая;

По месяцу жали,

Серпы поломали,

В краю не бывали,

Людей не видали

Обрядова песня пелась тогда, когда жницы по окончании жатвы приносили хозяину поля венок из колосьев, намекая на необходимость угощения.

Петрушечка-господырёк,

Отгреби-тко свой роёк

Отсыти ты нам сыты.

Жней за стол усади.

Жней за стол усади

Пива, меду поднеси!

Ты напой меня, жнею,

Я те песенку спою!

Осенняя календарно — обрядовая песня, оповещающая о конце трудового дня.

Ой, пора до двора:

Да на дворе не рано.

На дворе не рано —

Да сильная роса пала!

А еще попозднее —

Да роса посильнее!

Ай, пора до двора —

Да поела нас комара.

Ой, не так комара,

Да как дробные мушки!

Песня рассказывает о совершении обряда «завивания бороды» — специально для несжатых для этой цели колосьев

Уж мы вьем-вьем бороду

У Василья на поле,

Завиваем бороду

У Ивановича нашего,

На ниве великой,

На полосе широкой!

Эта песня пелась, когда жницы связывали последний сноп и катались по нему спиной

Жнивка, жнивка,

Отдай мою силку,

Чтобы не болела спинка!

Нивка, нивка,

Отдай мою силку,

Я тебя жала,

Силу свою теряла

Календарно — обрядовая песня осени, которая оповещала об окончании жатвы

У нас сегодня война была,

Эй, эй, эй, война была!

Мы сегодня воевали,

Эй, эй, эй, воевали!

Все жито пожали,

Эй, эй, эй, пожали!

Снопы повязали,

Эй, эй, эй, повязали!

И копны посчитали,

Эй, эй, эй, посчитали!

Несите горелочку,

Эй, эй, эй, горелочку!

И сыр на тарелочку,

Эй, эй, эй, на тарелочку!

Тексты осенних календарно — обрядовых песен русского народа подобрали ученики 6 класса к уроку литература.

Используемая литература: Круглов Ю.Г «Обряды русского народа»

Источник

Презентация к уроку литературы об обрядовом фольклоре «Осенний цикл календарного фольклора»

В презентации отражено основное содержание осенних обрядов. Обряд «зажинки» начинался с первого снопа. Исполнялись «жнивные» и «дюжиночные» песни. Начало осеннего цикла связано с праздником Семена (первое сентября). Цикл включает в себя обряды Семена, Покрова, Святого Дмитрия, Кузьмы и Демьяна, Введения, Екатерины, Георгия, Андрея, Святой Варвары, Святого Николая.

Просмотр содержимого документа

«Презентация к уроку литературы об обрядовом фольклоре «Осенний цикл календарного фольклора»»

Осенний цикл календарного фольклора.

Основным содержанием осенних обрядов являлось стремление вернуть работающим на поле затраченную силу и сохранить плодоносную энергию земли. Обязательно совершался обряд «зажинки» с первым снопом.

Работа в поле сопровождалась «жнивными» и «дожиночными» песнями – под одни жали, а под другие собирали урожай.

А на нас сказали,

Что мы лено жали,

Что мы лено жали!

И в копы поклали,

В стоги наметали!

А в поле копами,

На гумне стогами,

На гумне стогами!

На гумне стогами,

На току ворохами,

Начинается осенний цикл с праздника Семена(1сентябра) которое когда то совпадало с новым церковным годом. Весь цикл включает в себя такие обряды : Семена, Покрова(1 октября) Св.Дмитрия(26 октября), Кузьмы и Демьяна(1 ноября),Введение ( 21 ноября), Екатерины(24 ноября),Св. Георгия(23 ноября),Андрея(30 ноября),Св. Варвары(4 декабря),Св. Николая(6 ноября).

В краю не бывали,

Людей не видали.

Круг земледельческих праздников замыкали жатвенные обряды и песни.

На гумне стогами! В клети закромами! В печи пирогами!

Почти повсеместно оставляли недожатым пучок колосьев — на бородку.

С Покрова в деревнях начинались свадьбы и девушки говорили: «Покров,покров покрой землю снежком,а меня женишком.

Источник

Содержание

- 1 Осенние праздники у славян

- 2 Православные осенние праздники, традиции, обряды

- 3 Традиции и обряды осени на Руси

- 4 Осенние приметы на Руси

- 5 Заключение

Народные осенние праздники разнообразны по своему происхождению и обрядности. Контраст настолько велик, сразу приходит на ум сравнение с разноцветным лесом в эту пору — лиственные деревья удивляют нас и желтыми, и красными, и все еще зелеными кронами, а реки отражают все небесные оттенки. В традиции славян присутствуют и торжественные обряды в честь сбора урожая, и скорбное прощание с летом и глубоко религиозные дни.

Осенние праздники у славян

По завершению летнего сезона, крестьяне возвращались с полей со щедрым урожаем. Мало того, что его должно быть достаточно, чтобы пережить зиму, запасы ли вход до середины следующего лета, когда земля снова начнет приносить плоды. Понимая жизненно важное значение процесса, земледельцы благодарили богов за помощь в нелегком труде. Для простого жителя деревни палящее солнце, пустота земли или отсутствие полива означали только одно — придется больше работать. Если же таких проблем не было, благодарность была еще сильнее.

Но народные осенние праздники на Руси — это не только ритуальные действия, это прежде всего гуляния. Когда плуг и жернов стояли без дела, вся деревня наконец могла повеселиться на славу и отдохнуть от работы. Первым таким праздником называют Осенины, которые проходили 14 сентября.

Хозяйки угощали домашних пирогами из муки нового урожая. Чествовали и молодоженов, собираясь в гости всей родней, — как и сейчас, в осеннее время играли свадьбы больше, чем за все остальные времена года. Кульминацией празднеств принято считать 21 сентября, когда день становился равен ночи. С этих пор световой период суток шел на спад, а солнечный бог Ярило потихоньку терял свои силы. Славяне понимали это так, что раз ночи теперь длиннее, то и влияние злых духов увеличилось, а количество оберегов в домах умножалось.

Видео расскажет подробней о традиционном праздновании Осенин:

Православные осенние праздники, традиции, обряды

Многие века верования народов смешивались с христианской верой, создавались легенды и предания, которые не могут не удивить. Изобретательный народ заготавливал оккультные обереги и освящал их в церкви, молился на скорбные иконы в храме и отправлялся сыто и пьяно праздновать религиозное событие.

Вернуться к оглавлению

Рождество Богородицы

Несмотря на то, что в канонических собраниях Библии о таком событии, как рождение Марии, матери Иисуса, нет никакой информации, церковь взяла во внимание апокрифическую литературу. То есть та книга, которая не вошла в канон, стала основанием для представления о семье Деве Марии. Празднование приходится на 21 сентября по новому стилю — ровно через девять месяцев после символической, так как достоверно неизвестной, даты зачатия 22 декабря.

Представитель церкви раскрывает значение праздника:

Семенов день

Завершение лета было точкой исчисления «лет», то есть фактически в этот момент наступал новый год. Этот день также называли Семеном Летопроводцем, так как даже период Бабьего лета подошел к концу. В избах тушили старый огонь — его обновление было ритуальным. Прочищали печь и дымоход, избавляясь фактически и символически от старого и ненужного. Новое пламя зажигали с помощью специальных дощечек, и старались поддерживать до самого праздника Коляды, который проходил в самый короткий день в году — 21 декабря.

Воздвижение

В первой церкви в четвертом веке существовала традиция воздвигать посреди собрания крест, чтобы напоминать молящимся о событиях, которые должны быть в центре веры. Когда крест вернули к Голгофе — месту распятия Христа, церковь учредила этот праздник, который отмечается 27 сентября.

По народному календарю в эти дни проходили капустники — люд собирался вместе и нарезал листья в специальных общих емкостях. Процесс этот занимал немало времени, так как на зиму нужно было заготовить по несколько бочек на семью. Именно это явление и получило название капустник.

Вернуться к оглавлению

Покров Богородицы

Церковный праздник совпадал с народным, при котором осень встречалась с зимой. Православные люди вспоминали в этот день видение святому Андрею, в котором ему явилась Дева Мария в храме около своей плащаницы. Крестьяне также ассоциировали слово «покров» с первым снегом, который нередко выпадал как раз 14 октября. С этого момента скот не выгоняли на пастбище, а печи в избах переходили с режима готовки на отопление.

Традиции и обряды осени на Руси

Осенние перемены приносили не только праздники, но и бытовые традиции русского народа. Молодежь собиралась теперь не на полянах или на лавочках вдоль домов, а в теплых избах. Так называемые беседы, проходили вовсе не за чашечкой чая — музыка, танцы, песни были неотъемлемой частью встреч парней с девушками. Но женская половина также собиралась и отдельно, в основном за работой — заготовка овощей для сквашивания, прощипывание пера на подушки и перины, за пряжей.

Так как на полях работали семьями, иногда всем родом, то и гуляли большой компанией. На Осенины пир выходил за пределы одного двора и захватывал всю деревню. Хлебосольные хозяева наполняли столы блюдами, приготовленными из муки и овощей из нового урожая. Старались сделать свежие салаты, так зимой придется есть квашеное, а также пекли из новой муки, мед также подавался только что собранный.

Осенние приметы на Руси

Это время года богато на приметы, ведь славяне установили их почти на каждый календарный день. Некоторые на сегодняшний момент совершенно далеки от возможностей городского жителя, но к другим стоит прислушаться:

- Обилие красной рябины в пущах леса, значит стоит ждать дождей. Если же ее мало, осень будет сухой.

- Журавлиный ключ летит высоко и негромко, значит время года будет хорошим, с умеренными погодными условиями.

- Сентябрьский гром предвещает тепло.

- Если на вишне все еще остался лист, любой снег растает, глубоких морозов пока не будет.

- Обилие паутины около дома в период Бабьего лета к дождливой осени и суровой зиме.

- Если на небе нет густых туч, и даже облака встречаются редко — к холоду.

- Загляните в лес — мало под ногами грибов, зато большой урожай орехов? Ждите прихода ветреной и снежной зимы.

- Присмотритесь к тому как желтеет лист на березе. Если снизу вверх, значит весна будет поздней, есть наоборот — ранней.

- Когда осенью тепло и сухо, зима будет протяжной.

Заключение

Отмечая осенние праздники, народ на Руси стремился не только отдохнуть, но и почтить всевышние силы, которые позволили получить им ежегодный урожай. Когда-то это были языческие ритуалы, сегодня — поход в церковь и молитва. Так или иначе, наши предки, как и мы, умели радоваться жизни и своему месту в природном цикле.

Вернуться к оглавлению