Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик. Георгий пострадал во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в 303 году, после восьмидневных тяжких мучений был обезглавлен. Память великомученика Георгия Победоносца совершается несколько раз в год: 6 мая (23 апреля ст. ст.) — гибель святого; 16 ноября (3 ноября ст. ст.) — освящение храма великомученика Георгия в Лиде (IV век); 23 ноября (10 ноября ст. ст.) — страдание (колесование) великомученика Георгия; 9 декабря (26 ноября ст. ст.) — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году (празднование Русской Православной Церкви, известное в народе как осенний Юрьев день).

Содержание

- Великомученик Георгий Победоносец. Жизнеописание

- Чудеса великомученика Георгия Победоносца

- Великомученик Георгий Победоносец. Почитание

- Великомученик Георгий Победоносец. Тропарь и кондак святому

- Великомученик Георгий Победоносец. Иконы

- Великомученик Георгий Победоносец. Картины

- Великомученик Георгий Победоносец. Скульптуры

- Храмы во имя Георгия Победоносца

- Старообрядческие храмы во имя великомученика Георгия Победоносца

- Великомученик Георгий Победоносец. Народные традиции

Великомученик Георгий Победоносец. Жизнеописание

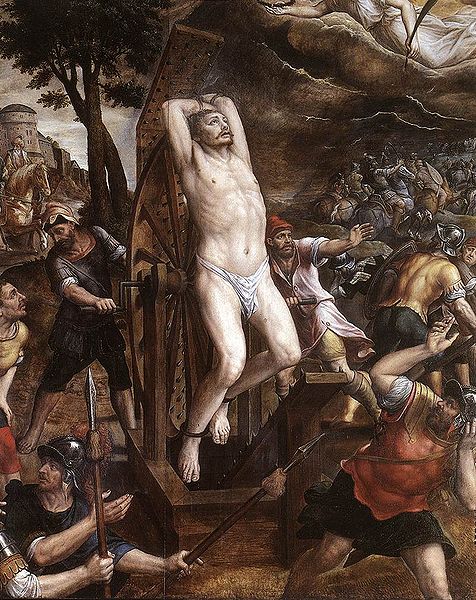

Великомученик Георгий Победоносец родился в III веке в семье христиан в Лиде. Поступив на военную службу, Георгий отличился умом, мужеством и стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана (245-313 гг.). Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, и он получил богатое наследство. Георгий отправился ко двору, надеясь достичь высокого положения, но, когда начались гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, раздал имущество бедным и перед императором объявил себя христианином, его арестовали и стали пытать. В первый день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно из них сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его привязали к столбам, а на грудь положили тяжелый камень. На второй день его пытали колесом, которое было утыкано ножами и мечами. Диоклетиан подумал, что Георгий мертв, но вдруг явился ангел, и мученик приветствовал его, как это делали воины. Тогда император понял, что Георгий выжил, а все раны, которые нанесли ему, чудесным образом зажили. Затем его бросили в яму с негашеной известью, но и это не навредило святому. Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они опять стали невредимы. Его заставили бежать в раскаленных докрасна железных сапогах. Всю следующую ночь он молился и наутро опять предстал перед императором. Его избили воловьими жилами так, что со спины слезла кожа, но Господь снова даровал ему исцеление. На 7 день мучений его принудили выпить две чаши с зельем, которое было приготовлено волхвом Афанасием. От одной чаши Георгий должен был лишиться разума, а от второй — умереть. Но они не навредили ему. Георгий совершил несколько чудес: воскресил умершего и оживил павшего вола. Благодаря этому многие из видевших чудеса уверовали во Христа. После бесполезных уговоров отречься от Господа и принести языческое жертвоприношение Георгия приговорили к смерти. В эту ночь ему во сне явился Христос с золотым венцом на голове и сказал, что его ожидает Рай. Георгий тотчас позвал слугу, который записал все сказанное (один из апокрифов написан от лица именно этого слуги), и велел после смерти отвезти свое тело в Палестину.

В конце мучений Георгия император Диоклетиан спустился в темницу и снова предложил мученику отречься от Христа. Георгий на это сказал: «Отнесите меня в храм Аполлона». И когда его отвели туда, Георгий встал в полный рост перед статуей и сказал: «Неужели ради тебя я иду на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву, как Бог?» При этом Георгий осенил себя и статую Аполлона крестным знамением — и этим вынудил беса, обитавшего в статуе, объявить себя падшим ангелом. После этого рухнули все идолы в храме. Разозлившись, жрецы кинулись избивать Георгия. В это время в храм прибежала жена императора — Александра, она бросилась к ногам великомученика и, рыдая, просила простить за грехи ее мужа-мучителя. Она обратилась в христианство благодаря случившимся только что чудесам. Диоклетиан разгневался и велел отсечь головы Георгию и своей супруге. Георгий, помолившись, со спокойной улыбкой положил голову на плаху. Вместе с Георгием приняла смерть царица Александра Римская, которая названа в Житии супругой императора Диоклетиана. Она предала Богу свой дух по молитве св. Георгия по дороге на казнь (Макарьевские Четьи Минеи, 23 апреля). Другие исторические источники сообщают, что жену императора звали Приска. Как сообщает предание, святой Георгий был погребен в городе Лида. Над его гробницей был сооружен храм, который ныне принадлежит Иерусалимской православной церкви. Глава и меч святого Георгия хранятся под главным алтарем в римской базилике Сан-Джорджио-ин-Велабро. Частица мощей великомученика Георгия Победоносца хранится в храме-реликварии Сент-Шапель в Париже. Мощи великомученика Георгия Победоносца, его десница, хранится в серебряной раке на святой горе Афон, в монастыре Ксенофонта.

Чудеса великомученика Георгия Победоносца

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, который опустошал языческий город Гевал в стране Палестинской. Когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство (Четьи Минеи митрополита Макария, 23 апреля). В многочисленных версиях и редакциях сказания о чуде Георгия о змие присутствуют разные названия города: Ласия, Гевал, Вирит, и т. д. Город Гевал упоминается в древнерусской редакции повести «Чудо, бывшее со святым великомучеником Георгием о змии», которая опубликована по списку XVI в. (Древнерусская редакция повести публикуется по списку XVI в. — РНБ, Погодинское собрание, 808, лл. 178—186 об.). Повесть основана на широко известном многим народам эпическом сказании о герое-змееборце; это сказание оказало большое влияние на развитие многих жанров народного творчества, в том числе и русского (былины, сказки, духовные стихи), отразилось в изобразительном искусстве и сделало популярным в народной среде имя Георгия Победоносца. Город Ласия указан на иконописных изображениях Чуда Георгия о змие (например, икона Чудо Георгия о змие из монастыря Дечаны в Сербии, до 1350 г.), но т.к. надписи на иконах не редактировали, как в Повести, их можно считать верными. В Четьих Минеях Преображенской печати 7423 года (напечатано с оригиналов киевской печати со ссылкой на рукописи) указано, что Чудо Георгия о змие произошло в городе Вирите.

Одно из чудес великомученика Георгия повествует о том, как в Сирии, где не было больших камней для столбов, которые должны были поддерживать здание, эти камни покупались в далеких странах и привозились морем. Так поступила и одна вдова, купившая хороший столб и умолявшая градоначальника взять его на корабль, чтобы отвезти к строящемуся храму Георгия великомученика. Тот не внял мольбам бедной женщины и отплыл, а она упала на землю и, горько рыдая, призывала в молитве святого Георгия. В слезах она заснула и увидела во сне явившегося ей Георгия на коне, который спросил, о чем она так скорбит. Вдова рассказала святому о своем горе. «Где хочешь поставить столб?» — спросил святой. «На правой стороне церкви», — ответила женщина. Тогда святой написал на столбе пальцем, где этот дар вдовы должен быть поставлен по ее желанию. Вместе с женщиной они подняли столб, который вдруг стал легким, и опустили в море. Проснувшись, вдова не обнаружила на прежнем месте столба, а когда вернулась домой, то оказалось, что ее столб с надписью, сделанной рукой святого, уже лежал на берегу. Градоначальник раскаялся в содеянном прегрешении, а столб вдовы был поставлен на том месте, где и было велено.

В том же сирийском городе Рамеле, уже завоеванном сарацинами, в церковь святого Георгия во время службы зашло несколько сарацин, и один из них, взяв лук, пустил стрелу в икону великомученика. Но стрела полетела вверх и, падая оттуда, вонзилась самому стрелку в руку. Рука раздулась, очень болела, и сарацин, мучаясь от страшных страданий, признался во всем своим служанкам, среди которых было несколько христианок. Они посоветовали хозяину позвать священника, и тот объяснил варвару, кто был святой Георгий и почему он получил от Бога благодать творить чудеса. По совету священника сарацин приказал принести к себе в дом икону великомученика Георгия, поставил над своей постелью, молился перед ней и смазал руку маслом из лампады. Сарацин исцелился, уверовал в Бога, тайно крестился, а потом начал на площади города громогласно проповедовать учение Христа как истинного Бога. Новообращенный сарацин принял мученический венец, ибо тут же был разрублен своими бывшими единоверцами на части.

Чудо о плененном пафлагонском юноше повествует об избавлении молодого человека, захваченного в плен агарянами в церкви великомученика Георгия во время торжества в день памяти святого. Год пробыл он в плену у агарянского князя, и через двенадцать месяцев, точно в тот день, когда юноша был захвачен иноверцами, по молитвам его бедной матери пленник был чудесным образом возвращен родителям. Он только что прислуживал агарянскому князю за столом и явился перед пораженными родителями прямо с сосудом для вина в руках. Рассказывая о том, что произошло, юноша сказал: «Я налил вино, чтобы подать князю, и вдруг поднят был светлым всадником, который посадил меня к себе на коня. Я держал в одной руке сосуд, а другой держался за его пояс, и вот очутился здесь…».

Великомученик Георгий Победоносец. Почитание

Легенды о великомученике Георгии излагали Симеон Метафраст (вторая половина X века), Андрей Иерусалимский (ок. 660–740 гг.), Григорий Кипрский (1241–1289 гг.). В традиции Византийской империи существует легендарная связь между Георгием Победоносцем и святыми воинами Феодором Стратилатом (ум. 319 г.) и Феодором Тироном (306 г.). Исследователи объясняют это тем, что Галатия и Пафлагония, которые являлись центрами почитания святых Феодоров, были недалеко от Малой Азии и Каппадокии, где почитали святого Георгия. Латинские тексты Жития великомученика Георгия изначально являлись переводами греческих текстов, но со временем стали сильно отличаться от них. Они сообщают, что по дьявольскому наущению персидский император Дациан, повелитель 72-х царей, подверг жестоким гонениям христиан. В это время жил некий Георгий из Каппадокии, уроженец Мелитены. Его подвергли многочисленным пыткам. После каждой пытки Георгий снова исцелялся. Мучения продолжались 7 дней. Его стойкость и чудеса обратили в христианство 40 900 человек, в том числе и царицу Александру. Когда по приказу Дациана казнили Георгия и Александру, с неба сошёл огненный вихрь и испепелил самого императора. К наиболее ранним источникам апокрифических сказаний о святом Георгии относят:

- Венский палимпсест (V век);

- «Мученичество Георгия», упоминаемое в Декрете папы Геласия (ранняя редакция конец V — начало VI веков). Геласий отвергает акты мученичества святого Георгия как еретическую фальсификацию и относит Георгия к святым, которые более известны Богу, чем людям;

- «Деяния Георгия» (Нессанские отрывки) (VI век, найдены в 1937 году в пустыне Негев).

Апокрифическая агиография относит мученичество Георгия к правлению персидского или сирийского правителя Дадиана. Житие «Страдание славного великомученика Георгия» Феодора Дафнопата, жившего в X веке, называет Дадиана топархом Сирии и племянником императора Диоклетиана. По этому апокрифу казни Георгия приказывал делать Диоклетиан, Дадиан при этом требовал усилить пытки, и присутствовал также Максимиан. Мученичества святого Георгия известны в латинских, сирийских, грузинских, армянских, коптских, эфиопских и арабских переводах, которые содержат различные подробности о перенесенных святым страданиях. Один из лучших текстов его жития находится в славянской Минее. В исламе Георгий (Джирджис, Гиргис, Эль-Худи) является одной из главных некоранических фигур, и легенда его весьма похожа на греческую и латинскую. Жил он в те же времена, что и пророк Мухаммед. Аллах послал его к правителю Мосула с призывом принять истинную веру, но владыка повелел казнить его. Его казнили, но Аллах его воскресил и послал обратно к правителю. Его казнили во второй раз, затем в третий (сожгли и пепел бросили в Тигр). Он восстал из пепла, а властитель и его приближенные были истреблены. Житие святого Георгия было переведено на арабский язык в начале VIII века, и под влиянием арабов-христиан почитание святого Георгия проникло в среду арабов-мусульман. Греческий историк XIV века Иоанн Кантакузин отмечает, что в его время существовало несколько храмов, возведенных мусульманами в честь святого Георгия. Великомученик Георгий Победоносец почитался еще со времен раннего христианства. В Римской империи, начиная с IV века, возникали церкви, посвященные Георгию: сначала в Сирии и Палестине, затем и на всем Востоке. На Западе империи почитание святого проявилось не позднее V века, о чем свидетельствуют как апокрифические тексты и жития, так и церкви, известные в Риме с VI века, в Галлии — с V века. По одной из версий, святого Георгия противопоставляли языческому культу Диониса, строились храмы на месте прежних святилищ Диониса. Георгий считается покровителем воинов, земледельцев (имя Георгий происходит от греч. γεωργός — земледелец) и пастухов, а в ряде мест — путешественников. Интересно, что святого Георгия также почитают балканские и румынские цыгане. В Сербии, Болгарии и Македонии верующие обращаются к нему с молитвами о ниспослании дождя.

В Грузии к Георгию обращаются с просьбами о защите от зла, о даровании удачи на охоте, об урожае и приплоде скота, об исцелении от болезней, о чадородии. На Западе святой Георгий почитается как покровитель рыцарства, участник крестовых походов. Святой Георгий известен исламским народам Африки и Ближнего Востока под именами Джирджис и аль-Хидр. На Руси с древних времен великомученик Георгий почитался под именем Юрий или Егорий. В 1030 годах великий князь Ярослав основал в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия (Юрьев монастырь) и повелел по всей Руси «творити праздник» святого Георгия 26 ноября (ст. ст.). В русской народной культуре Георгия почитали как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. 23 апреля и 26 ноября (ст. ст.) известны под именем весеннего и осеннего дней святого Георгия. В весенний Юрьев день крестьяне первый раз после зимы выгоняли скот на поля. Изображения святого Георгия встречаются издревле на великокняжеских монетах и печатях. Великомученик Георгий вместе с Богородицей считается небесным покровителем Грузии и является у грузин самым почитаемым святым. В Греции 23 апреля отмечают Агиос Георгиос — праздник Святого Георгия, покровителя пастухов и хлеборобов, давно уже превратившийся в один из главных сельских фестивалей страны. Если даты его проведения приходятся на Великий пост, празднества переносятся на первый понедельник после Пасхи.

Со времен Димитрия Донского святой Георгий считается покровителем Москвы, поскольку город был основан тезоименным ему князем Юрием Долгоруким. Изображение всадника, поражающего копьем змия, с рубежа XIV-XV веков появляющееся в московской геральдике, в народном сознании воспринималось как образ святого Георгия; в 1730 г. это было закреплено официально. В настоящее время эта фигура в гербе Российской Федерации описывается как «серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона», то есть без прямой ссылки на святого Георгия, и изображается без нимба. Великий князь Киевский Ярослав Мудрый в честь своего святого покровителя Георгия основал и назвал следующие города: Юрьев (Гюргев, ныне Тарту) и Юрьев Русский (сейчас Белая Церковь). В 1152 году Юрием Долгоруким был основан Юрьев-Польский. В 1225 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем был основан город на месте явления ему иконы великомученика Георгия Победоносца. Город получил название в честь святого Юрьев-Повольский, современное название — Юрьевец.

Память великомученика Георгия Победоносца совершается несколько раз в год: 6 мая (23 апреля ст. ст.) — гибель святого; 16 ноября (3 ноября ст. ст.) — освящение храма великомученика Георгия в Лиде (IV век); 23 ноября (10 ноября ст. ст.) — страдание (колесование) великомученика Георгия; 9 декабря (26 ноября ст. ст.) — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году (празднование Русской Православной Церкви, известное в народе как осенний Юрьев день). В Католической церкви память святому Георгию совершается 23 апреля.

Библиотека Русской веры

Поучение на память великомученика Георгия Победоносца. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Великомученик Георгий Победоносец. Тропарь и кондак святому

Тропарь, глас 4:

П0двигомъ д0брымъ подвизaсz, страстотeрпче хrт0въ вёрою, и3 мучи1телємъ њбличи1лъ є3си2 нечeстіе. жeртва же бlгопріsтна бGови принесeсz, тёмъ же и3 вэнeцъ пріsтъ побёды, и3 моли1твами с™е твои1ми, всёмъ даeши согрэшeніемъ њставлeніе.

Подвигом добрым подвизася, страстотерпче Христов Георгие, веры ради мучителем обличил еси нечестие, жертва же благоприятна Богови принесеся. Отнюду же и венец прият победы, и молитвами твоими святе, всем даеши грехов прощение.

Кондак, глас 4:

Воздёланъ бGомъ ты2 показaсz, бlгочeстіz дёлатель чeстенъ, добродётелей рукоsти собрA себЁ. сёzвъ бо со слезaми, весeліемъ жнeши. постарадaвъ же кр0вію, хrтA пріsтъ. и3 мlтвами с™е твои1ми, всёмъ даeши согрэшeнієм прощeніе.

Возделан Богом ты показася, благочестия делатель честен, добродетелей рукояти собра себе. Сеяв бо со слезами, веселием жнеши. Постарадав же кровию, Христа прият. И молитвами святе твоими, всем даеши согрешением прощение.

Библиотека Русской веры

Канон великомученику Георгию Победоносцу →

Читать онлайн

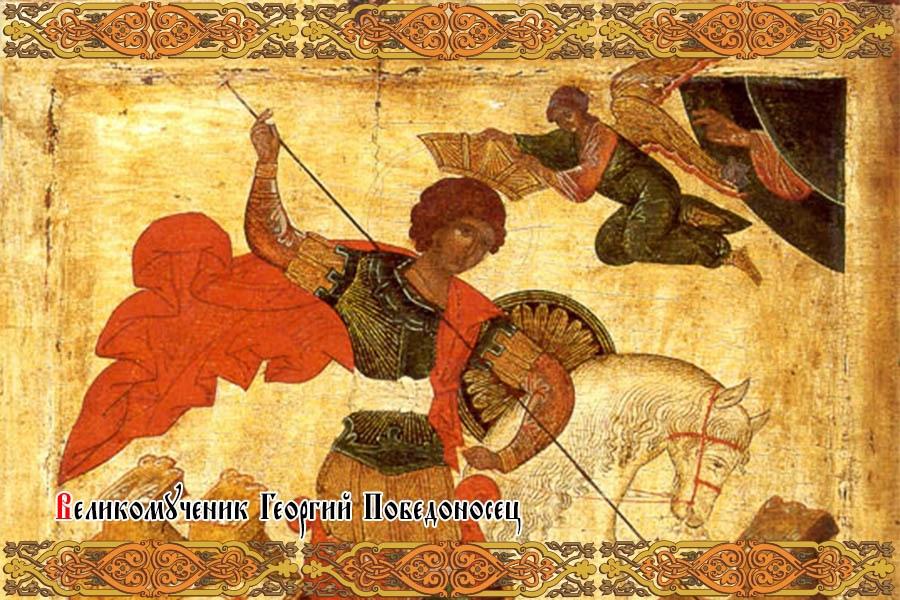

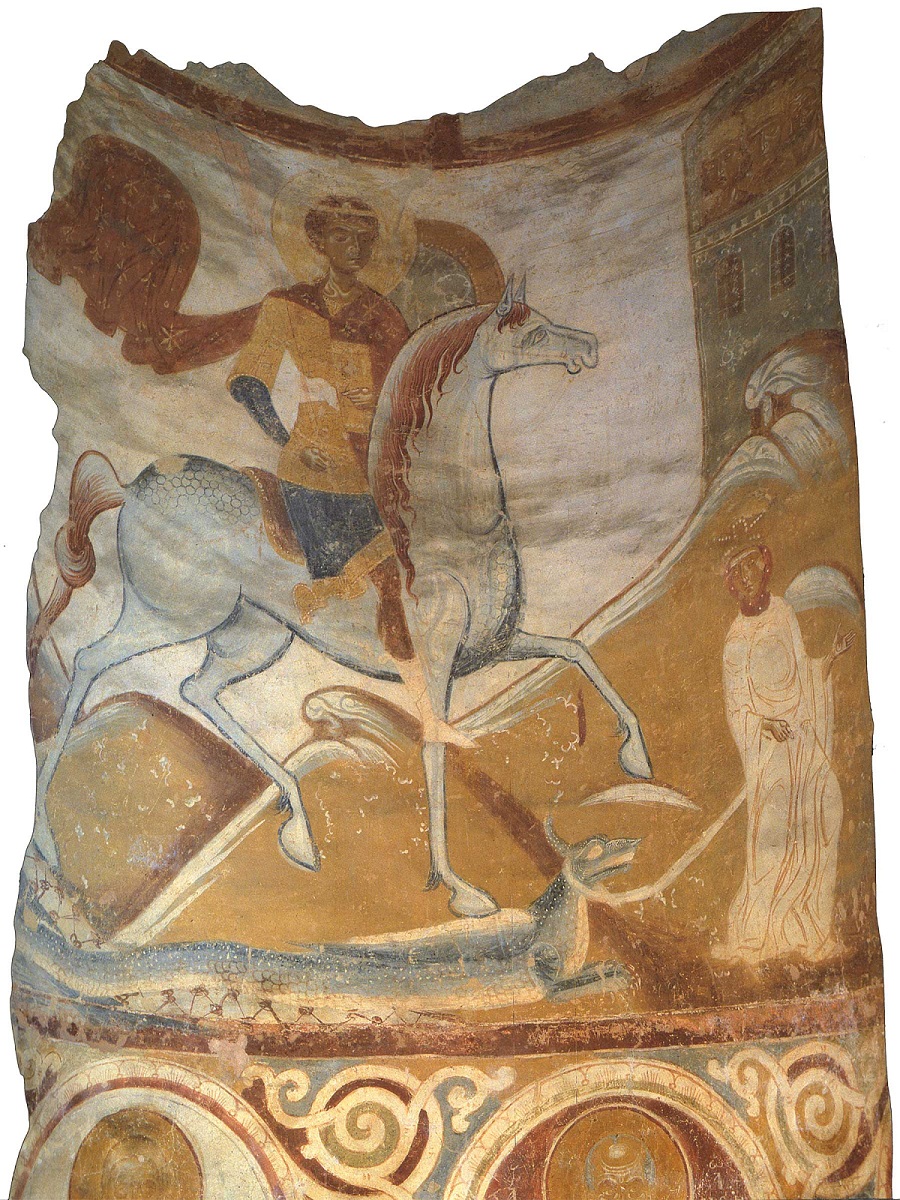

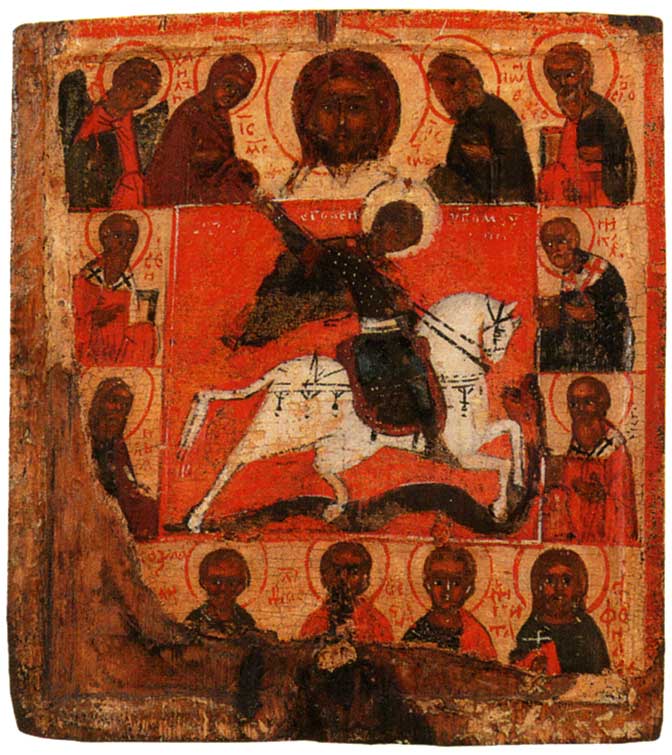

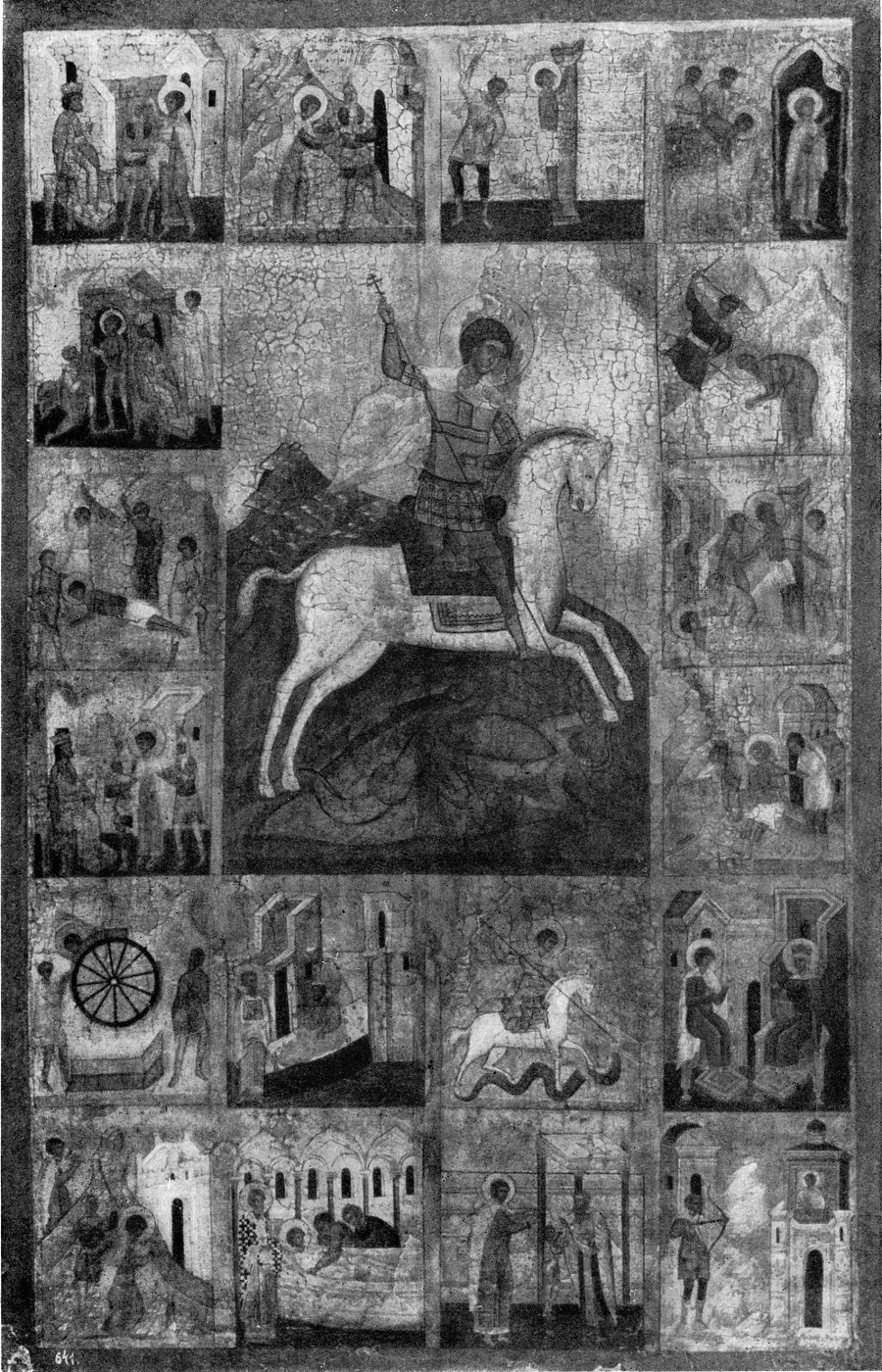

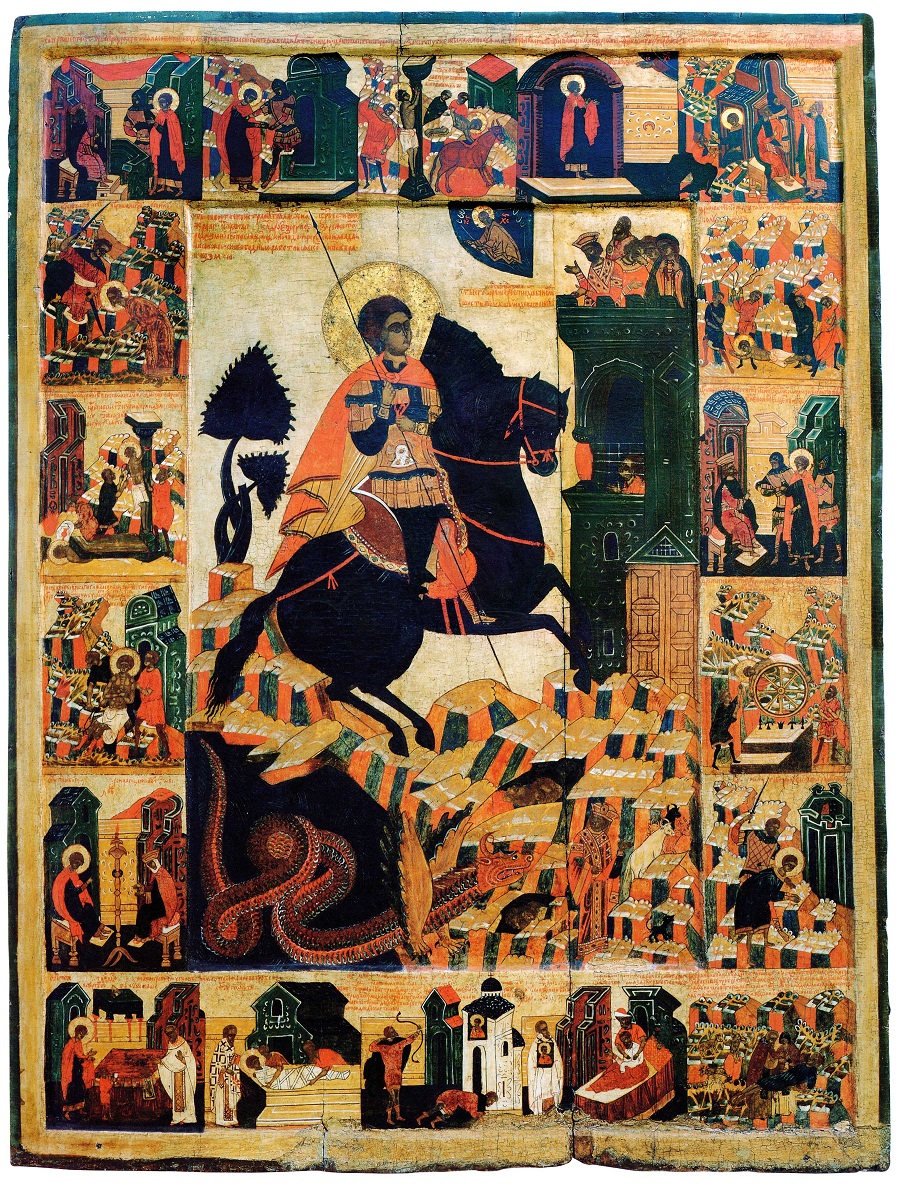

Великомученик Георгий Победоносец. Иконы

Уже к VI веку сформировались два типа изображения великомученика Георгия: мученик с крестом в руке, в хитоне, поверх которого плащ, и воин в доспехах, с оружием в руках, пеший или конный. Георгий изображается безбородым юношей, с густыми кудрявыми волосами, доходящими до ушей, иногда с венцом на голове.

С VI века Георгий часто изображается с другими воинами-мучениками — Феодором Тироном, Феодором Стратилатом и Димитрием Солунским. На объединение этих святых могло повлиять и подобие их обликов: оба юные, безбородые, с короткими, доходящими до ушей волосами.

Редко встречающийся иконографический извод — Георгий-воин, восседающий на троне, — возник не позже конца XII в. Святой представлен фронтально, сидящим на троне и держащим перед собой меч: правой рукой вынимает меч, левой придерживает ножны. В монументальной росписи святые воины могли изображаться на гранях подкупольных столпов, на подпружных арках, в нижнем регистре наоса, ближе к восточной части храма, а также в нартексе.

Иконография великомученика Георгия пришла на Русь из Византии. На Руси она претерпела некоторые изменения. Древнейшим из сохранившихся является поясной образ великомученика Георгия в Успенском соборе Московского Кремля. Святой изображен в кольчуге, с копьем; о мученическом подвиге напоминает его пурпурный плащ.

Образу святого из Успенского собора созвучна житийная икона великомученика Георгия XVI века из Успенского собора г. Дмитрова. Святой на среднике иконы изображен в рост; кроме копья в правой руке он имеет меч, который придерживает левой рукой, у него есть также колчан со стрелами и щит. В клеймах — эпизоды мученических страданий святого.

В основе иконографии Георгия на коне лежит позднеантичная и византийская традиции изображения триумфа императора. Различаются несколько вариантов: Георгий-воин на коне (без змея); Георгий-змееборец («Чудо великомученика Георгия о змии»); Георгий со спасенным из плена отроком («Чудо великомученика Георгия с отроком»).

Композиция «Двойное чудо» объединила два наиболее известных посмертных чуда Георгия — «Чудо о змии» и «Чудо с отроком»: Георгий изображен на коне (скачущем, как правило, слева направо), поражающим змея, а позади святого, на крупе его коня, — небольшая фигурка сидящего отрока с кувшином в руке.

На Руси сюжет Чудо Георгия о змие широко известен с середины XII века.

До конца XV века существовал краткий извод этого образа: всадник, поражающий копьем змия, с изображением в небесном сегменте благословляющей десницы Господа. В конце XV века иконография Чуда святого Георгия о змие дополняется рядом новых деталей: например, фигура ангела, архитектурные детали (город, который св. Георгий спасает от змия), изображение царевны. Но одновременно существует и немало икон в прежнем кратком изводе, но с разнообразными отличиями в деталях, в том числе в направлении движения коня: не только традиционное слева направо, но и в обратном направлении. Известны иконы не только с белым окрасом коня — конь может быть вороной или гнедой масти.

Иконография Чуда Георгия о змие сформировалась, вероятно, под влиянием античных изображений фракийского всадника. В западной (католической) части Европы святой Георгий обычно изображался как мужчина в тяжелых доспехах и шлеме, с толстым копьем, на реалистичном коне, который с физическим напряжением пронзает копьем относительно реалистичного змея с крыльями и лапами. В восточных (православных) землях отсутствует этот акцент на земном и материальном: не очень мускулистый юноша (без бороды), без тяжелых доспехов и шлема, с тонким, явно не физическим, копьём, на нереалистичном (духовном) коне, без особого физического напряжения, пронзает копьем нереалистичного (символического) змея с крыльями и лапами. Также великомученик Георгий изображается с избранными святыми.

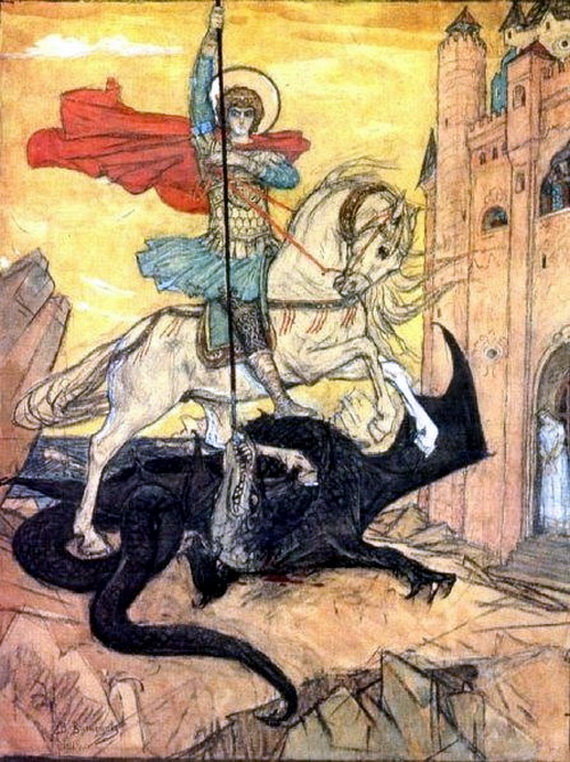

Великомученик Георгий Победоносец. Картины

К образу великомученика Георгия неоднократно обращались живописцы в своих произведениях. В основе большинства работ лежит традиционный сюжет — великомученик Георгий, который поражает копьем змея. Святого Георгия на своих полотнах изображали такие художники, как Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, Гюстав Моро, Август Маке, В.А. Серов, М.В. Нестеров, В.М. Васнецов, В.В. Кандинский и другие.

Великомученик Георгий Победоносец. Скульптуры

Скульптурные изображения святого Георгия находятся в Москве, в пос. Большеречье Омской области, в г. Иваново, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Рязани, Крыму, в с. Частоозерье Курганской области, Якутске, Донецке, Львове (Украина), Бобруйске (Белоруссия), Загребе (Хорватия), Тбилиси (Грузия), Стокгольме (Швеция), Мельбурне (Австралия), Софии (Болгария), Берлине (Германия),

Храмы во имя Георгия Победоносца

Во имя великомученика Георгия Победоносца построено большое количество церквей, как в России, так и за рубежом. В Греции в честь святого освящены около двадцати церквей, а в Грузии — около сорока. Кроме этого, церкви в честь великомученика Георгия есть в Италии, Праге, Турции, Эфиопии и других странах. В честь великомученика Георгия приблизительно в 306 году была освящена церковь в Салониках (Греция). В Грузии находится монастырь святого Георгия Победоносца, построенный в первой четверти XI века. В V веке в Армении в с. Карашамб была построена церковь в честь Георгия Победоносца. В IV веке в Софии (Болгария) была построена ротонда святого Георгия.

Георгиевская церковь — один из первых монастырских храмов в Киеве (XI век). Упоминается в Лаврентьевской летописи, согласно которой освящение храма состоялось не ранее ноября 1051 года. Церковь была разрушена, возможно, вследствие общего упадка древней части Киева после разорения города ордами хана Батыя в 1240 году. Позднее храм был возобновлен; уничтожен в 1934 году.

Великомученику Георгию Победоносцу посвящен монастырь в Новгородской области. По преданию, обитель основана в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав во святом крещении носил имя Георгий, которое в русском языке обычно имело форму «Юрий», откуда и пошло наименование монастыря.

В 1119 году было начато строительство главного монастырского собора — Георгиевского. Инициатором строительства был великий князь Мстислав I Владимирович. Строительство Георгиевского собора длилось более 10 лет, перед окончанием его стены были покрыты фресками, уничтоженными в XIX веке.

Во имя святого Георгия освящена церковь на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде. Первое упоминание о деревянной церкви датируется 1356 годом. Жителями Лубяницы (лубянцами) — улицы, которая некогда проходила через Торг (городской рынок), была выстроена церковь в камне. Храм неоднократно горел и отстраивался вновь. В 1747 году обвалились верхние своды. В 1750-1754 годах церковь была вновь восстановлена.

Во имя Георгия Победоносца освящена церковь в с. Старая Ладога Ленинградской области (построена между 1180 и 1200 годами). Храм был впервые упомянут в письменных источниках лишь в 1445 году. В XVI веке церковь была перестроена, однако интерьер остался неизменным. В 1683-1684 годах была проведена реставрация церкви.

Во имя великомученика Георгия Победоносца освящен собор в Юрьеве-Польском (Владимирская область, построен в 1230-1234 годы).

В Юрьеве-Польском существовала Георгиевская церковь Михайло-Архангельского монастыря. Деревянная Георгиевская церковь из села Егорье была перенесена в монастырь в 1967-1968 годах. Эта церковь — единственная сохранившаяся постройка древнего Георгиевского монастыря, первое упоминание о котором относится к 1565 году.

Во имя великомученика Георгия освящен храм в Ендове (г. Москва). Храм известен с 1612 года. Современная церковь построена прихожанами в 1653 году.

В честь святого Георгия освящена церковь в Коломенском (г. Москва). Церковь была построена в XVI веке как колокольня в виде круглой двухъярусной башни. В XVII веке к колокольне с запада была пристроена кирпичная одноэтажная палата. В то же время колокольня была перестроена в церковь святого Георгия. В середине XIX веке к церкви была пристроена большая кирпичная трапезная.

Известна церковь Георгия на Красной горке в Москве. По разным версиям, Георгиевская церковь основана матерью царя Михаила Романова — Марфой. Но название церкви было записано еще в духовной грамоте великого князя Василия Темного, а в 1462 году обозначалась каменной. Вероятно, из-за пожара храм сгорел, а на его месте инокиня Марфа построила новую, деревянную церковь. В конце двадцатых годов XVII века церковь сгорела. В 1652-1657 гг. храм был возобновлен на возвышенности, где проходили народные гулянья на Красную Горку.

Во имя святого Георгия освящена церковь в г. Ивантеевке (Московская область). Первые исторические сведения о храме относятся к 1573 году. Вероятно, деревянная церковь была построена в 1520-1530 годы. К концу 1590-х годов церковь была построена заново и служила прихожанам до 1664 года, когда братья Бирдюкины-Зайцевы получили разрешение на владение селом и на строительство новой деревянной церкви.

Уникальная деревянная церковь во имя великомученика Георгия Победоносца находится в деревне Родионово в Подпорожском районе Ленинградской области. Первое упоминание о церкви датируется 1493 или 1543 гг.

В честь великомученика Георгия был освящен храм в Орле. Деревянная Георгиевская церковь существовала с момента основания города Орла. Когда после опустошения Орла литовцами город был разрушен, были разрушены и все деревянные храмы. Георгиевская церковь была возобновлена в 1700-х годах.

Старообрядческие храмы во имя великомученика Георгия Победоносца

В честь великомученика Георгия Победоносца освящены храмы РПсЦ в г. Егорьевске (Московской область), в г. Кызыле (Республика Тыва), в г. Хмельницком (Украина), в с. Бычок (Приднестровье, Григореопольский район), в г. Нэводари (Румыния). Храмы РДЦ освящены в честь великомученика Георгия в с. Новохаритоново (Московская область, Раменский район), в с. Елионка (Брянская область, Стародубский район), в с. Черкесская Слава (Румыния, уезд Тулча).

Великомученик Георгий Победоносец. Народные традиции

В народной культуре день памяти великомученика Георгия называли Егорий Храбрый — защитник скота, «волчий пастырь». В народном сознании сосуществовали два образа святого: один из них был приближен к церковному культу святого Георгия — змееборца и христолюбивого воина, другой — к культу скотовода и землепашца, хозяина земли, покровителя скота, открывающего весенние полевые работы. Так, в народных легендах и духовных стихах воспевались подвиги святого воина Егория, который устоял перед пытками и обещаниями «царища Демьянища (Диоклетианища)» и поразил «люту змию, люту огненну».

Великомученик Георгий Победоносец всегда почитался среди русского народа. В честь него возводили храмы и даже целые монастыри. В великокняжеских семьях имя Георгий было широко распространено, день нового чествования в народной жизни, при крепостной неволе, получил экономическое и политическое значение. Особенно знаменательно оно было на лесном севере России, где имя святого, по требованию законов наречения и слуха, изменилось сначала в Гюргия, Юргия, Юрья — в письменных актах, и в Егорья — в живом языке, на устах всего простонародья. Для крестьянства, сидящего на земле и от нее во всем зависящего, новый осенний Юрьев день до конца XVI века был тем заветным днем, когда для рабочих кончались сроки наймов и любой крестьянин становился свободным, с правом перехода к любому землевладельцу. Это право перехода, вероятно, было заслугой князя Георгия Владимировича, который погиб на р. Сити в битве с татарами, но успел положить начало русскому заселению севера и обеспечить его крепкою защитою в виде городов (Владимира, Нижнего, двух Юрьевых и других). Народная память окружила имя этого князя исключительным почетом. Для увековечения памяти князя были нужны легенды, сам он олицетворял богатыря, подвиги его приравнены к чудесам, его имя соотносили с именем Георгия Победоносца.

Русский народ приписал святому Георгию деяния, которые не упоминались в византийских Минеях. Если Георгий ездил всегда на серой лошади с копьем в руках и пронзал им змея, то тем же копьем, по русским легендам, он поразил и волка, который выбежал ему навстречу и вцепился зубами в ногу его белого коня. Раненый волк заговорил человеческим голосом: «За что ты меня бьешь, коли я есть хочу?» — «Хочешь ты есть, спроси у меня. Вон, возьми ту лошадь, ее хватит тебе на два дня». Легенда эта укрепила в народе верование, что всякая зарезанная волком или задавленная и унесенная медведем скотина обречена им как жертва Егорием — ведомым начальником и повелителем всех лесных зверей. Эта же легенда свидетельствовала, что Егорий говорил со зверями людским языком. На Руси был известен рассказ о том, как Егорий приказал змее ужалить больно пастуха, который продал овцу бедной вдовы, а в свое оправдание сослался на волка. Когда виновный раскаялся, святой Георгий явился к нему, обличил во лжи, но возвратил ему и жизнь, и здоровье.

Почитая Егория не только повелителем зверей, но и гадов, крестьяне обращались к нему в своих молитвах. Однажды некий крестьянин, по имени Гликерий, пахал поле. Старый вол надорвался и пал. Хозяин сел на меже и горько заплакал. Но вдруг к нему подошел юноша и спросил: «О чем, мужичок, плачешь?» — «Был у меня, — ответил Гликерий, — один вол-кормилец, да Господь наказал меня за грехи мои, а другого вола, при бедности своей, я купить не в силах». «Не плачь, — успокоил его юноша, — Господь услышал твои молитвы. Захвати с собою «оброт», бери того вола, который первый попадется на глаза, и впрягай его пахать — этот вол твой». — «А ты чей?» — спросил его мужик. — «Я Егорий Страстотерпец», — сказал юноша и скрылся. На этом повсеместном предании основывались трогательные обряды, которые можно было наблюдать во всех без исключения русских деревнях в день весенний день памяти святого Георгия. Иногда, в более теплых местах, этот день совпадал с «выгоном» скота в поле, в суровых же лесных губерниях это только «обход скота. Во всех случаях обряд «обхода» совершался одинаково и заключался в том, что хозяева обходили с образом святого Георгия Победоносца всю домашнюю скотину, собранную в кучу на своем дворе, а затем сгоняли ее в общее стадо, собранное у часовен, где служился водосвятный молебен, после которого все стадо окроплялось святой водой.

В старой Новгородчине, где, бывало, скот пасли без пастухов, «обходили» сами хозяева с соблюдением древних обычаев. Хозяин для своей скотины утром готовил пирог с запеченным туда целым яйцом. Еще до солнечного восхода он клал пирог в решето, брал икону, зажигал восковую свечу, опоясывался кушаком, затыкал спереди за него вербу, а сзади топор. В таком наряде у себя на дворе хозяин обходил скот посолонь три раза, а хозяйка подкуривала из горшочка с горячих угольев ладаном и поглядывала, чтобы двери на этот раз были все заперты. Пирог разламывался на столько частей, сколько в хозяйстве голов скота, и каждой давали по куску, а верба либо бросалась на воду речки, чтобы уплыла, либо втыкалась под стреху. Считалось, что верба спасает во время грозы от молнии.

В глухой черноземной полосе (Орловская губерния) верили в Юрьеву росу, старались в Юрьев день возможно раньше, до восхода солнца, когда еще не высохла роса, выгнать скот со двора, особенно коров, чтобы они не болели и больше давали молока. В той же местности верили, что свечки, поставленные в церкви к образу Георгия, спасают от волков, а кто забыл поставить, у того Егорий возьмет скотину «волку на зубы». Чествуя Егорьев праздник, домохозяева не упускали случая превратить его в «пивной». Еще задолго до этого дня, рассчитывая, сколько выйдет ушатов пива, сколько сделать «жиделя» (пива низшего сорта), крестьяне думали, как бы не было «нетечи» (когда сусло не бежит из чана) и толковали о мерах против такой неудачи. Подростки лизали ковши, вынутые из чанов с суслом; пили отстой или гущу, которая осела на дне чана. Женщины пекли, мыли избы. Девицы подготавливали свои наряды. Когда пиво было готово, каждого родственника в деревне приглашали «гостить о празднике». Праздник Егорья начинался с того, что каждый большак нес в церковь сусло, которое на этот случай называлось «кануном». Его на время обедни ставили перед иконой святого Георгия, а после обедни жертвовали причту. Первый день пировали у церковников (в Новгородчине), а потом шли пить по домам крестьян. Егорьев день в черноземной России (например, в Чембарском уезде Пензенской губернии) сохранил еще следы почитания Егорья, как покровителя полей и плодов земных. Народ верил, что Георгию были даны ключи от неба и он отпирал его, предоставляя силу солнцу и волю звездам. Многие еще заказывают обедни и молебны святому, испрашивая у него благословения нивам и огородам. А в подкрепление смысла древнего верования соблюдался особый обряд: выбирали наиболее смазливого юношу, украшали его разной зеленью, клали на голову круглый пирог, украшенный цветами, и в целом хороводе молодежи вели в поле. Здесь трижды обходили засеянные полосы, разводили костер, делили и ели обрядовый пирог и пели в честь Георгия старинную священную молитву-песню («окликают»):

Юрий, вставай рано — отмыкай землю,

Выпускай росу на теплое лето,

Ни буйное жито —

На ядренистое, на колосистое.

Святой Георгий с житием. Ростовская икона XVI века

Ю́рьев день (Его́рьев день) — славянский народный праздник, приуроченный к церковным дням памяти св. Георгия Победоносца. Отмечаются весенний (тёплый) 23 апреля (6 мая) и осенний (холодный) 26 ноября (9 декабря).

Два Егорья: один холодный, другой голодный.

Содержание

- 1 Значения святого Георгия для этого праздника

- 2 Весенний Юрьев день

- 2.1 У восточных славян

- 2.2 У южных славян

- 3 Осенний Юрьев день

- 4 См. также

- 5 Примечания

- 6 Литература

- 7 Ссылки

Значения святого Георгия для этого праздника

Юрий-Георгий был едва ли не самым любимым святым у восточнославянских народов: ещё до принятия христианства он считался покровителем земледелия и диких зверей, хранителем домашнего скота. Само имя означало земледельца: ge — земля, ergon — дело. «Молодой Егорий, светло-храбрый, по локоть руки в красном золоте, по колена ноги в чистом серебре. И во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звёзды перехожие» — так выглядел в народном представлении святой, лик которого безо всяких добавлений был до XV века гербом русского государства. В Древней Руси его изображение даже выбивалось на монетах.

Весенний Юрьев день

Юрьев день — день памяти св. Георгия, отмечаемый у православных 23 апреля (6 мая), у католиков — 23 апреля. У южных славян Юрьев день — основной календарный рубеж первой половины года. Вместе с Дмитриевым днём Юрьев день делит год на два полугодия — «дмитровское» и «юрьевское».

По Далю «Юрий, праздник пастухов: их дарят и кормят в поле мирскою яичницей. На Егорья пастуха окачивают, чтобы во всё лето не дремал».

У восточных славян

Юрьев день у восточных славян — основной скотоводческий праздник года, день первого выгона скота на пастбище, у южных славян и на Карпатах — день ритуального доения овец, первого замера молока и др. У южных славян немало магических действий в Юрьев день было связано с овцой, предназначенной для первого доения: её украшали венком из трав и цветов, отдельный венок вешали на котёл, в который её доили. В Юрьев день совершались многочисленные обряды и магические (прежде всего апотропеические) действия, направленные на то, чтобы обеспечить благополучие скота во время летнего выпаса, способствовать его плодовитости, защитить скот от ведьм и нечистой силы, от волков, от укусов змей. В ряде мест в Юрьев день чествовали пастухов. На востоке Балкан одним из основных эпизодов праздника Юрьева дня было принесение в жертву ягнёнка (см. Курбан-Байрам).

На Украине и в Белоруссии, а также на востоке Балкан (особенно в Болгарии) в Юрьев день имели место обрядовые выходы в поле с целью осмотра посевов. Во время этих выходов иногда совершались молебны с водосвятием, однако часто выход происходил без участия священнослужителей. Сами хозяева обходили с утра все принадлежащие семье и засеянные злаковыми культурами участки земли, устраивали на поле трапезы, по окончании которых закапывали в землю остатки пищи (скорлупу яиц, кости поросёнка). Чтобы увеличить урожайность посевов, уберечь их от града или засухи, хозяева катались (кувыркались) по посевам. Иногда выгон скота и обход посевов соединялись в один обряд: скот ненадолго выгоняли на зеленеющие посевы злаковых культур: считалось, что у коров будет больше молока и в то же время это благоприятно повлияет на рост хлебов. Во время обходов предпринимались разнообразные действия для защиты посевов от града, непогоды. В поля втыкали ветки, освящённые в церкви в Вербное воскресенье, специально изготовленные из этих веток крестики, освящённые свечи, вертел от юрьевского ягнёнка; на поле молились, кропили посевы святой водой, целовали землю.

У южных славян

В Словении, на северо-западе Хорватии, а также в Славонии известен обряд «Зелёный Юрий». В Юрьев день по селу ходила процессия, во главе которой вели человека, с ног до головы покрытого зеленью. У сербов Славонии в ночь накануне Юрьева дня мужчины плели огромную корзину из зелени, покрывали её сплошь зеленью, венками и, перевернув днищем вверх, надевали на голову и плечи человека, который в таком виде носил корзину по селу. Процессия состояла из пеших и конных мужчин, украшенных цветами, причём некоторые из них трубили в трубы и играли на других музыкальных инструментах. Они останавливались перед каждым домом, где исполняли юрьевские песни, в которых сообщалось о прибытии «Зелёного Юрия», а хозяева в ответ награждали их и обливали водой из подойника. У хорватов ряженый в зелень персонаж назывался обычно «Юрий» или «Зелёный Юрий». У словенцев парни вели «Зелёного Юрия» к реке и бросали его в воду; по другим данным, в воду бросали маску-корзину или же обливали водой и ряженого.

В Юрьев день (серб. Ђурђевдан; болг. Гергьовден) отменялись многочисленные пищевые табу. До этого дня можно было есть только старые овощи, а всю молодую зелень запрещалось даже вносить в дом. В Юрьев день также теряли свою силу запреты на молодое мясо и молочные продукты (которые не ели с начала Великого поста или с 1 марта): в этот день первый раз ели домашнюю птицу и ягнятину, пили молоко, готовили сыр и угощали им гостей и т. д. Особенно строгими были ограничения, касающиеся молока. Если у какой-либо овцы погибали ягнята, её молоко всё равно не пили, а выливали в реку, после чего обязательно мыли руки, чтобы не оскверниться молоком, которое ещё не было освящено. Первое надоенное молоко, как и любые другие первые продукты, было предназначено предкам (молоко раздавали соседям на помин души, лили в воду и др.). Нарушение этого правила грозило гибелью приплода и болезнью всего стада. Наиболее последовательно запрет пить молоко до Юрьева дня соблюдался женщинами, у которых умерли грудные дети. По южнославянским поверьям, на «том свете» такие дети сидят на молочном дереве и пьют молоко. Если мать умершего ребёнка нарушит запрет, он отлучается от дерева, остаётся голодным и проклинает её.

Во многих славянских традициях Юрьев день связан с защитой от града: болгары и словаки в этот день воздерживались от работ, ассоциирующихся с «битьём» и иным производством шума: не били бельё вальками, не пользовались ручными мельничками, не ткали, а также не выносили за пределы дома молоко и не употребляли в пищу на улице молочные продукты. У сербов и болгар группа парней обходила ночью село или поле, неся с собой кожу закланного в Юрьев день ягнёнка, задвижку от мельничной запруды, лопату, живую курицу, а по окончании обхода закапывала всё это в землю в том месте, откуда обход начался, тем самым символически запирая круг и предохраняя село или поле от града.

Юрьев день — первый в ряду нескольких праздников, когда практиковался сбор лекарственных трав и прочих полезных и наделяемых магическими свойствами растений; эти травы хранили для лечения, ими закармливали в Юрьев день скот, украшали дома и все хозяйственные постройки в апотропеических целях (для защиты от града, засухи, насекомых-вредителей).

В обрядности южных и восточных славян Юрьев день посвящён магии, связанной с обеспечением здоровья. В этот день собирали росу, которую использовали для лечения, взвешивались на весах, прикреплённых на молодом дереве, чтобы весь год быть здоровыми; опоясывались по голому телу зелёными ветками, катались и кувыркались по росе и др. С этим днём связаны у южных славян многочисленные гадания по сорванной зелени: увядшие к утру стебли предвещали домочадцам болезни и смерть, а сохранившие свежесть — здоровье и долголетие.

В Болгарии с 1880 года в день святого Георгия Победоносца отмечается День храбрости. В этот день освящаются боевые знамёна и проводится воинский парад, то есть, по сути дела, отмечается день Болгарской армии.

Особенное значение Юрьев день имеет для балканских цыган, почитающих святого Георгия своим покровителем. Празднование этого дня по-цыгански называется «Эдерлези». В этот день балканские цыгане закалывают и зажаривают ягнят. Также, у них считается, что на Юрьев день можно вымолить здоровье больному ребёнку.

Осенний Юрьев день

Осенний Юрьев день, 26 ноября по старому стилю (9 декабря по новому стилю в XX—XXI вв.) — празднование Русской православной церкви, в честь освящения церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 г.[1]

26 ноября — дата, с которой в России связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу (Выход крестьянский), так как к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчёт по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев и по государственным налогам.

В общегосударственном масштабе выход крестьянский был ограничен в Судебнике 1497 года двухнедельным периодом — по неделе до и после Юрьева дня. Судебник 1550 года подтвердил это положение.

Право перехода крестьян было временно отменено с введением заповедных лет (историки датируют введение различно — 1580, 1581 или 1584—85), а затем запрещено при Фёдоре Ивановиче законодательством 1590-х годов (распространение запрета на бобылей и тяглых горожан). Но опубликованного закона об отмене Юрьева дня до сих пор не найдено. Соборное уложение 1649 года, изданное при Алексее Михайловиче, подтвердило запрет переходов тяглого населения и закрепление крестьян к земле (крепостное право). В связи с этими реформами в народе появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая отразила огорчение простых людей. Ныне поговорка употребляется в связи с разочарованием от невыполненных обязательств.

Так как Святого Георгия в народе также называли Егорием, в народе появился ещё один новый фразеологизм — «объегорить», означающий «обмануть, надуть, не выполнить своего обещания».[2]

См. также

- Эдерлези

Примечания

- ↑ Мир русских икон и монастырей. История, предания. Т. С. Еремина — М.: Наука, 1998

- ↑ Фразеологизмы

Литература

- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов — М., 1979.

- Шаповалова Г. Г. Егорьевский цикл весенних календарных обрядов у славянских народов и связанный с ним фольклор // Фольклор и этнография. — Л.: 1974.

- Колева Т. Гергьовден у южните славяни — София, 1981.

Ссылки

- Юрьев день // Российский Этнографический Музей

Осенний Юрьев день — праздник свободы на Руси

На Руси дважды в год отмечали Юрьев день — в честь одного из самых почитаемых святых Георгия Победоносца. Его также называли Егорием или Юрием. Весенний Юрьев день приходился на 23 апреля, а осенний на 26 ноября. Весной отмечали день памяти святого Георгия, который принял мученическую смерть за веру христианскую. А вот праздник 26 ноября был установлен Ярославом Мудрым в память освящения киевского Георгиевского храма в середине XI века. Великий князь повелел «творити праздник святого Георгия месяца ноября 26-го числа»

В жизни крестьян на Руси это был особенный день, с давних времен пошел обычай, когда они, за неделю до праздника и неделю после него, поменять хозяина, уйдя к другому помещику. Оставалось только выплатить прежнему помещику «пожилое» — плату за проживание на его земле. Как говорили сами крестьяне: «Егорий на волю отпускает».

Вообще, отправляться в дальнюю дорогу именно в день святого великомученика Георгия считалось хорошей приметой. Перед тем, как отправиться в путь, нужно было отслужить молебен, чтобы Георгий хранил путника в дороге, оберегая от «лихих» людей и прочих неприятностей.

А вот долги требовалось отдать до Юрьева дня не только помещику, но и всем, у кого человек занимал. Не расплатиться в Юрьев день считалось плохой приметой, можно было остаться в должниках на долгие времена. Впрочем, каждая сторона пыталась отстоять свои интересы, нередко должник или кредитор обманывали друг друга, вот именно таких обманутых людей и называли «объегоренные».

Несостоятельным должникам переход в Юрьев день запрещался. Получить свободу «перемены мест» можно было только после того, когда выплачены все долги. Ну а тех, кто не мог это сделать, секли плетью на торговой площади при всем честном народе. При этом, должник старался кричать как можно громче, чтобы вызвать жалость. Из сострадания к его мучениям кто-нибудь из состоятельных родственников или друзей мог внести требуемую сумму.

Юрьев день отмечали накануне наступления зимы, поэтому, существовала примета, по которой можно было предсказать погоду на ближайшие месяцы. Для этого нужно было подойти к колодцу и «послушать» воду. Если она была тихая, то и зима ожидалась спокойной, без сильных морозов. А если из колодца доносился плеск и по воде шла рябь, то зима доставит немало проблем — следует ждать сильных морозов и буранов.

Независимо от того, какая была вода, крестьяне основательно готовились к наступлению зимы, до Юрьева дня требовалось утеплить погреба, двери в дом и законопатить окна. необходимо было побеспокоиться и о домашнем скоте, как говорили крестьяне, в это день у волков «отмыкается» пасть и они начинают нападать на домашних животных. А чтобы задобрить хищников, хозяйки пекли булки в виде коней, которые выносились в поле и оставлялись там своеобразная жертва серым разбойникам. Медведь же, наоборот, в этот день впадал в спячку до весны.

Постепенно, с централизацией власти в Русском государстве, права крестьян на переход от одного помещика к другому начали ограничивать. Если в Судебнике 1550 года, изданного во время правления Ивана Грозного, это право сохранялось, то уже при его сыне Федоре появляются «заповедные лета», когда переходы запрещались.

Беглых крестьян полагалось разыскивать в течение пяти лет, если помещику это не удавалось, то он терял право на своего бывшего крепостного. Любая попытка крестьянина, по старому обычаю, покинуть помещика в Юрьев день, пресекалась. Вместе с семьей и имуществом его возвращали обратно. В память о потерянной свободе и появилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Сегодня, в день святого Великомученика и Победоносца Георгия Россия отмечает День героев Отечества, учрежденный в 2007 году. Но традиция этого праздника имеет давнюю, богатую и славную историю.

26 ноября (старый стиль) 1051 года в Киеве митрополитом Иларионом была освящена церковь во имя святого Великомученика и Победоносца Георгия, построенная в честь своего небесного покровителя князем Ярославом Мудрым, во святом крещении носившего имя Юрия (Георгия). День этот князь заповедал праздновать во всей Руси ежегодно как праздник святого Георгия. Со временем день этот стал одним из любимых церковных праздников, прозванным народом «осенним Егорием» или «Юрьевым днем».

А в XVIII веке «Юрьев день осенний» стал одним из самых почитаемых праздников у русских военных: в этот день, 26 ноября 1769 года Императрица Екатерина II учредила высший военный орден Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца, имевший девиз «За службу и храбрость». Орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы полезные советы… Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается», -отмечалось в статуте ордена.

В статуте ордена, изданном в 1769 году, также отмечались и подвиги, за которые «Георгий» мог быть пожалован: «…Мы Военным Нашим Коллегиям некоторые примерные подвиги здесь предписать заблагорассудили, дабы они на сем основании рассуждения свои постановляли. Достоин быть написан в подносимой Нам росписи Офицер тот, который ободрив своим примером подчиненных своих, и предводительствуя ими, возьмет наконец корабль, батарею, или другое какое занятое неприятелем место. Ежели кто в укреплённом месте выдержал осаду и не сдался, или с отменною храбростию защищал и вылазки делал, храбро и разумно предводительствовал, и чрез то победу одержал, или способы подавал к приобретению оной. Ежели кто себя представит и возьмется за опасное предприятие, которое ему совершить удастся. Ежели кто был первый на приступе, или на неприятельской земле, при высаживании людей из судов».

Но поскольку «не всегда всякому верному сыну Отечества такие открываются случаи, где его ревность и храбрость блистать может», первоначально предусматривалась и другая возможность заслужить эту высокую воинскую награду: претендовать на получение ордена 4-й степени могли и те, «кои в полевой службе 25 лет от обер-офицера, а в морской 18 кампаний офицерами служили». Однако в 1833 году для претендентов на орден 4-й степени за выслугу лет прибавилось еще одно требование — участие хотя бы в одном сражении. А в 1855 году награждение орденом 4-й степени за выслугу лет было полностью отменено, и получить «Георгия» можно было с тех пор исключительно за боевые заслуги.

В 1807 году Императором Александром I был учрежден «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену святого Георгия. Знак отличия (серебряный крест) позднее приобрел и неофициальное название «солдатского Георгия». Офицеры солдатским крестом не награждались, но могли носить этот знак, если получили его до производства в офицерский чин.

Отметим также, что получить орден Святого Георгия могли не только христиане, но и иноверцы, состоящие на русской службе и доказавшие своими воинскими подвигами верность России. Для них в 1844 году, когда шла Кавказская война, был утвержден вариант ордена, на котором вместо христианского святого Георгия Победоносца был изображен герб России — Двуглавый орел. Однако нередко бывало, что кавказцы-мусульмане, верно служившие русскому Царю, получая такую награду, недоумевали, почему им дали крест «с птицей», а не с «джигитом».

С 1869 года общественный статус Георгиевского кавалера получали также все награжденные Золотым оружием, которое в 1913 году было и вовсе уравнено с орденом Св. Георгия как одно из его отличий с официальным названием «Георгиевское Оружие». В том же 1913 году, вместо медали «За храбрость» была учреждена Георгиевская медаль, имевшая четыре степени, которая вручалась нижним чинам за проявленное в военное или мирное время мужество и храбрость. С именем Святого Георгия были связаны и некоторые коллективные награды, вручавшиеся за боевые подразделениям Русской Императорской армии и флота: Георгиевские знамена, штандарты и флаги, серебряные трубы и рожки, петлицы на мундиры нижних чинов и ленты на бескозырки нижних чинов флота.

День учреждения Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия — 26 ноября — стал считаться праздничным Днем Георгиевских кавалеров, который должен был ежегодно отмечаться как при Высочайшем Дворе, так и «во всех тех местах, где случится кавалер большого креста». Местом проведения главных торжественных церемоний, связанных с орденом, со времени Императрицы Екатерины II стал Зимний дворец. Заседания Думы ордена Святого Георгия собирались в Георгиевском зале. Ежегодно проходили торжественные приемы по случаю орденского праздника, для торжественных обедов использовали специальный Георгиевский фарфоровый сервиз, созданный по заказу Императрицы Екатерины Великой.

При Императоре Александре II в череду мероприятий, проводившихся в этот день, прочно вошел Высочайший прием Георгиевских кавалеров в императорских резиденциях. В день «осеннего Георгия» на Орденский праздник в Зимнем дворце собирались все кавалеры ордена, бывшие в столице, не исключая и нижних чинов, награжденных солдатскими крестами.

В то время как кавалеры ордена Святого Георгия собирались в парадных комнатах Зимнего дворца, нижние чины, имеющие знак Военного ордена, размещались в строю, под ружьем, в Гербовом и Георгиевском залах, в Портретной галерее и Пикетной комнате. Когда приготовления к празднику были закончены, начиналось шествие по парадным залам членов Императорской фамилии и кавалеров ордена, которое заканчивалось в Георгиевском зале. Здесь служился молебен с возглашением многолетия всему Императорскому Дому и Всероссийскому воинству. После окончания официальной части празднования в Николаевском зале Зимнего дворца начинался торжественный обед для кавалеров ордена, а на первом этаже — обед для нижних чинов, имеющих Георгиевские кресты. Непременным атрибутом таких праздников был «сахарный св. Георгий», изображенный на всех пирогах, подававшихся за обедом.

По сложившейся традиции Император обязательно посещал обед нижних чинов, выпивая с солдатами-героями традиционную чарку водки. Однажды во время такого посещения произошел курьез: во время одного из обедов Георгиевских кавалеров Император Николай II, подсев к столу подвыпивших ветеранов, услышал от одного из них недоумение, что за молодой полковник, не имеющий «Георгия» на мундире, уселся за их стол.

«Следует подчеркнуть, — пишет историк Игорь Зимин, — что для российских Императоров ежегодные Георгиевские приемы были весьма значимы. Во-первых, это — одна из важных традиций, на которых стояла армия. Во-вторых, праздник — зримый символ единства воинской элиты Российской армии, единства в подвиге, в пролитой во славу Отечества крови. В-третьих, праздник демонстрировал единство армии и Императорской фамилии, поскольку вся мужская половина Дома Романовых носила офицерскую форму и имела за плечами подчас серьезные боевые дела. Во время торжественного приема императоры работали. Работа заключалась в постоянной «циркуляции» по залу и в беседах с заслуженными ветеранами и действующими офицерами. Благодаря прекрасной фамильной памяти на лица и факты Николай II имел возможность поинтересоваться самыми незначительными деталями их военной биографии, что открывало Императору сердца военных. Это требовало определенного профессионализма. В ноябре 1906 г. в дневнике Николай II отметил, что во время Высочайшего завтрака он разговаривал «в поте лица до 2 1/2 час.»».

Последний раз Георгиевские кавалеры отмечали свой орденский праздник 26 ноября 1916 года. Разразившаяся в 1917 году революция положила конец этой славной традиции Императорской России. Попытка возродить праздник была предпринята в 1918 году адмиралом А.В.Колчаком, который издал приказ не только о восстановлении дня празднования святого Великомученика и Победоносца Георгия 26 ноября, но и расширении его значения, повелев считать этот день праздником всей Русской армии, «доблестные представители которой высокими подвигами, храбростью и мужеством запечатлели свою любовь и преданность нашей Великой Родине на полях брани» и торжественно праздновать день сей ежегодно во всех воинских частях и командах.

Возродится этому славному дню в качестве «Дня Героев Отечества» довелось лишь в 2007 году. 25 января 2007 года Председатель Государственной думы Борис Грызлов, беседуя с журналистами, особо подчеркнул, что «речь идет о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня Георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник». На следующий день — 26 января 2007 года — памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой. «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы», — отмечалось в пояснительной записке к документу. А в феврале 2007 года инициатива депутатов было одобрена Советом Федерации и Президентом России Владимиром Путиным.

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук

Русская Народная Линия

Егорьевский день – это праздник, переполненный множеством суеверий и продолжающий традиции. У славян два таких дня в году. Узнайте ниже, сколько раз в году, когда и как празднуют День Святого Георгия.

Содержание

- Какого числа праздновать и сколько раз году

- Егорий Вешний — суть и традиции

- Обычаи и обряды

- Погодные и садоводческие приметы для 6 мая

- Егорий Осенний — традиции и суеверия

- Погодные приметы на 9 декабря

Какого числа праздновать и сколько раз году

Есть несколько праздников Егорьева. У православных христиан четыре таких дня в году, и все они посвящены памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его давно зовут Егорий или Юрий.

Лубок “Егорий Вешний”. 19 век

егор Вешний празднуется 6 мая. Это день памяти святителя в Православии, дата его кончины согласно биографии. У него много народных названий: День Святого Георгия, конный праздник, день открытия Земли. Иногда использовался другой – Егорий Голодный, так как в начале мая все запасы обычно заканчивались.

9 декабря – Егорий Осенний. Фестиваль учрежден в 11 веке и приурочен к освящению Георгиевской церкви в Киеве. Впоследствии он был разрушен в 30-х годах прошлого века. Святой Егорий считался небесным покровителем князя Ярослава Владимировича, который на момент строительства был князем Киевским. Он также установил дату поклонения святому 9 декабря.

С. Иванов. «Георгиевский день». 1908 г

23 апреля – день почитания святого Георгия в католичестве. В грузинской православной традиции он является одним из самых почитаемых святых как покровитель Грузии. День, посвященный Георгию, здесь отмечают 23 ноября и 6 мая.

В Православии святому посвящается всего два дня. Это 6 мая и 9 декабря. Многие традиции были связаны с этими датами на протяжении нескольких веков. Они также являются главными вехами календаря в жизни крестьян. Сельскохозяйственные работы начинаются в Егорском Вешном и заканчиваются к осени.

Егорий Вешний — суть и традиции

В день георгиевской весны «святой открывает землю», «приносит весну» – так говорят и сегодня. 6 мая в старину праздновали открытие нового сельскохозяйственного сезона. В языческие времена в этот период отмечался праздник, посвященный Даждьбогу.

Егорьевской росе издревле уделялось много внимания. Купаться в нем – значит обрести здоровье, долголетие и красоту. Ключами, взятыми у Бога, святитель открыл землю, выпустив из нее целительную жидкость. Правда, свои магические свойства он сохранял только до рассвета. Такую росу использовали для чистки скота, чтобы избежать болезней и сглаза. Однако с помощью Юрьевской росы в старину ведьмы портили скот. Поэтому в некоторых регионах это считалось вредным для животных.

Считалось, что такая роса увеличивает лечебные свойства трав. Поэтому без сбора лекарственных растений не обошлось. В это время собирают чагу, ирландский мох, хвою пихты и сосны, кору дуба, корни дягиля, цветки боярышника, почки и листья березы, а также одуванчики и ландыши.

Еще один обычай в начале мая – освящение колодцев и источников. После молебна каждый считал своим долгом собрать запас воды, приписывая ей свойства егорьевской росы.

Практически забытая традиция Егора Вешного – приходить в дома к парам, поженившимся в этом году, и исполнять в их честь отличные песни. Как и на Рождество, об этом было принято вести переговоры. Эта традиция называется Вьюнишник, или призвание молодежи. Его практиковали не только в День Святого Георгия, но и в пасхальную неделю и некоторые другие праздники.

Святой Георгий считался покровителем невест, и во время его праздников девушки молились о замужестве. Было принято носить самую красивую и яркую одежду, большое количество украшений, чтобы обратили внимание молодожены.

В остальном, как и большинство славянских праздников, День Святого Георгия сопровождался хороводом и плясками у больших костров. Конные соревнования стали важной частью массовых гуляний 6 мая в большинстве регионов России. Строго запрещались ругань и ссоры. В старину считалось, что злоумышленники будут убиты молнией в Ильин день, 2 августа.

Ритуальные пиршества и трапезы на полях и в садах не были завершены. Особое место на столе занимал кисель. Его отсутствие считалось большим грехом. У южных славян обязательное блюдо – жареный ягненок на вертеле. Там же закапывали остатки еды для увеличения урожайности земли.

Обычаи и обряды

В день спуска на воду впервые за год скот выгоняли на пастбище с определенным ритуалом. Животные декорированы. Например, овец было принято украшать венками из свежих цветов. На емкость для первого доения подвешивали отдельную корону. Лошадей кормили крестообразной выпечкой.

Южные славяне приносили в жертву ягнят в День Святого Георгия, чтобы защитить животных от болезней, порчи и сглаза, хищников и нечисти. Его кровь была собрана, не проливая ее на землю. Им приходилось смазывать лбы и губы детей, а также первые бороды мальчиков. Целью этого действия была защита от злых духов и болезней.

6 мая чествуют пастырей. Раньше их навещали в лагере и угощали яйцами, тканями и деньгами. Одна из традиций, пожалуй, пастухам не очень понравилась: их поливали холодной водой, чтобы они не заснули во время работы. Считалось очень жаль, если пастырь не присутствовал на церковной службе на празднике, посвященном его покровителю.

Также пастырь был обязан приносить молоко дьяволу, если поле было близко к его владениям. Также ему пришлось заключить или обновить договор с лесовладельцем о защите скота от диких животных. Для этого пастух объявил особый заговор, а затем бросил в лес открытый замок. Гоблин запирал его на ключ, а замок хранился в особом месте, о котором знал только пастух.

В Украине и Беларуси на Открытии Земли было принято осматривать посевы, приглашать священника для освящения полей. Была примета: если посмотреть на сад и огород на Егорке, год будет плодородным. Для тех же целей хозяева кувыркались по грядкам и полям. Освященные в Вербное воскресенье ветви были посажены в землю в Юрии для защиты и сбора урожая. Также в храме закапывали освященные кресты и свечи. Иногда выпас скота совмещали с осмотром полей – животных проводили по посевам. В старину считалось, что такая прогулка повысит надои и увеличит удои.

Ритуалы и заговоры против Егора Вешного в основном были направлены на благополучие скота, его плодородие, защиту от ведьм и злых духов. В этот день действовал запрет на прядение и вязание из шерсти. Собирать нитки – тоже плохая примета, к гибели скота от волчьих зубов. Однако, если вы не занимаетесь животноводством, этот запрет на вас не распространяется.

Если в майский егорьевский день жарко, значит, и летом не будет холодно. Комаров много – ранний прогрев. Сильные дожди 6 мая предвещают, что летом будет много травы. Дождь подсказывает, что хлеба будет много, а вот гречка не родится. Об этом предупреждает теплая ночь с 6 на 7 мая. Как совет при посеве проса – много росы – много вырастет в этом году. Снег, град и мороз – к хорошему урожаю гречихи.

Ясное утро предполагает, что ранний урожай будет более успешным. Если утром было пасмурно, а к вечеру погода улучшилась, то поздно будет урожайным. Южный ветер: для хорошего урожая северный предвещает для садоводов не очень удачный год. Большой размер листьев на березках тоже говорит о хорошем урожае.

Чтобы узнать, как сойдут с ума огурцы, нужно на улице Егора Вешного повесить мокрое полотенце. Если к вечеру он подсохнет, дождитесь, пока на грядках появится большое количество этих овощей. В противном случае рассчитывать на их урожай не стоит.

Егорий Осенний — традиции и суеверия

9 декабря отмечается осенний день Егорьева, или Юрия Холодного. Именно в этот день в сознании наших далеких предков святитель освобождает волков. Его часто называли днем свадьбы волка. С этого момента хищники будут чаще нападать на домашний скот и людей. Поэтому без молитвы Георгию Победоносцу о защите от диких животных они не могли этого сделать.

В сознании россиян, живших несколько веков назад, Святой Георгий весной едет верхом, а зимой – волком. Чтобы задобрить его и хищников леса, готовили ритуальное печенье в виде лошадей, коров и других животных. Лакомства закапывали в поле. Еще один способ защитить домашних животных – поить их водой из проруби, в которую были брошены раскаленные угли из печи.

С 9 декабря медведи перестали беспокоить сельчан и ложились спать до весны. Становится холоднее, реки замерзают – «Юрий мосты строит». Раньше в этот день ему приходилось утеплять окна, двери и вход в подвал.

Зимний день памяти Георгия Победоносца также был праздником силы и мужества. Была традиция: брать в баню слабых и хилых мальчишек и хлестать их дубовыми вениками. Дуб всегда был символом силы, крепкого здоровья, мужской энергии. Считается, что после таких процедур можно набраться сил. После купания мужчины смазывали тело волчьим жиром, чтобы перенимать храбрость хищника.

Для слуг День Святого Георгия имел особое значение. Это был единственный день в году, когда они могли менять владельцев. Возможно, отсюда происходит следующее суеверие: в зимний Георгиевский день нужно распределить все долги. Однако всегда старались это сделать перед новогодними праздниками, чтобы еще целый год не прожить в долгах. Подготовка к ним начинается с Егора.

С тех времен сохранилась примета: мастер будет добр к рабочим, нанятым 9 декабря. Поэтому считалось, что этот день больше подходит для поиска работы, собеседований и первого рабочего дня. Поскольку многие крестьянские семьи уехали в этот период в поисках лучшей жизни, праздник Святого Георгия считается одним из лучших дней для переезда. Но прежде чем отправиться в дальний путь, в старину заказывали молебен в церкви – чтобы на новом месте не было жизни хуже, чем на старом.

Крылатые фразы, такие как «Вот и день бабушки и Георгия Победоносца» или «Женщина одевалась в день святого Георгия, чтобы выйти из хозяйского двора, но не могла найти дорогу», также сформировались в период подневольного рабства. В 17 веке королевский указ запрещал крестьянам переходить от одного владельца к другому. Большинство пословиц об этом дне приобрели оттенок разочарования.

Хотя погода была не очень благоприятной, 9 декабря был собран урожай лекарственных растений. К ним относятся иглы сосны, ольхи и омелы. Считалось, что растения в этот день обладают более сильными лечебными свойствами.

Погодные приметы на 9 декабря

Одна из традиций Егора Осеннего – слушать воду из колодцев. Шум предсказал погоду на зиму. Спокойная вода – для тепла, шумная – для сильного холода. Сколько снега выпадет 9 декабря, столько травы вырастет весной.

Лютые морозы на Юрия – к суровой зиме. Об этом предсказали услышанный в деревне волчий вой, а также северный ветер. Мороз 9 декабря предвещает в следующем году хороший урожай, особенно овса.

Метель 9 декабря предвещает хороший рой пчел. Малиновая заря – к сильному ветру, метели. Ветер в сторону метели. Оттепель предсказывала богатую зиму с теплыми днями. Это также обещает внешний вид башен.

Вообще, Егорьев, или Георгиевский день, отмечаемый дважды в год, служил не только днем памяти святого, но и календарной границей, границей между жарким и холодным сезонами. В Вешних Егорах покровитель открыл землю, а люди, в свою очередь, начали сельскохозяйственный сезон. Зимний Егорий же выпустил голодных волков и лютые морозы. С этими днями связано множество суеверий, в основном сельскохозяйственных по своей природе.

Довольно сложно и, наверное, не совсем корректно говорить о каком-то рейтинге «популярности» христианских святых. Но если представить себе, что составить такой список возможно, то одну из верхних позиций в нем, определенно, займет святой великомученик Георгий Победоносец. Святой Георгий хорошо известен не только по гербу Москвы – достаточно взглянуть, например, на национальный флаг Англии с его красным крестом святого Георгия на белом полотне.

История жизни Георгия развивалась как и у многих других христианских мучеников, пострадавших за веру. Он родился в III веке в Каппадокии, которая находилась под властью римского императора. После смерти отца юноша вместе с матерью перебрался в город Лидда, где поступил на военную службу. Георгий был не только успешным воителем, но и одним из любимцев императора Диоклетиана, который даже назначил его начальником своей охраны. Однако впоследствии он же приказал казнить «изменника».

Когда в Риме начались гонения на христиан, Георгий, будучи глубоко верующим человеком, не смог спокойно на это смотреть. Он раздал все нажитое имущество беднякам, а сам предстал перед императором и признался, что исповедует христианство. Разумеется, после этого его подвергли жестоким пыткам (все их храбрый юноша выдержал с необыкновенной стойкостью) и в итоге обезглавили.

Память этого великомученика в каждой стране чтят по-своему: где-то его считают прежде всего покровителем воинов, где-то – защитником слабых и угнетенных. Чаще всего на различных эмблемах, гербах и иконах Георгия изображают в виде воина на белом коне, пронзающего копьем змея: это чудо святого наиболее известно и, можно сказать, является его «визитной карточкой».

О том, почему Георгий обрел такую популярность в различных религиях, о его жизни и чудесах, а также о стране, которая целиком посвящена этому святому, «Истории.РФ» рассказал митрофорный протоиерей, клирик храма Святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области Андрей Ткачев.

Георгий был воином, поэтому не носил бороды

– Существует несколько версий относительно реального существования святого Георгия. Так, римский историк Евсевий Кесарийский считал, что это был некий знатный человек, живший в эпоху Диоклетиана, который однажды сорвал со стены указ императора о разрушении христианских церквей. Жан Кальвин и некоторые другие богословы считали, что святой Георгий и живший в IV веке нашей эры епископ Александрийский Георгий – одно и то же лицо. А православная церковь какой версии придерживается?

– Георгий, конечно, ни в коем случае не был епископом. Это был военачальник, он везде изображен как человек, одетый в воинские одежды. Он нес службу в звании комита (так в Древнем Риме называли старших военачальников и должностных лиц. – Прим. ред.). Георгий Каппадокийский и Дмитрий Солунский – это были известные военачальники того времени. Они занимали воинские и одновременно административные должности, поскольку все воинские звания в те времена имели административное измерение. Те римляне, которые были начальниками областей, в провинциях исполняли также и административные функции, они представляли императорскую власть на местах. Поэтому, конечно, Георгий не был никаким епископом, он был воином. Поэтому, кстати, он и был безбородым – солдаты в Риме не носили растительность на лице.

– Вы упомянули Дмитрия Солунского, которого часто изображают вместе с Георгием. Почему? Что связывает этих святых?

– Дело в том, что это русская традиция, а мы, в свою очередь, получили ее от Византии. Георгий и Дмитрий – это княжеские имена. Они давались князьям для того, чтобы те унаследовали воинскую доблесть. И самые известные княжеские имена, связанные с воинской славой, – это имена великомученика Георгия и великомученика Дмитрия. Поэтому они часто помещаются вместе на иконах, и часто многопрестольные храмы одновременно имеют престол Георгия и престол Дмитрия.

– Самое известное деяние Георгия – это убийство змея. Собственно, именно в таком образе он чаще всего изображается и на гербах, и в иконографии. При этом чудо выглядит наиболее фантастическим из всех и все время толкуется по-разному. В чем смысл этого подвига?

– Дело в том, что убийство змея – это не прижизненное, а посмертное чудо Георгия, оно связано с его пребыванием уже в другом мире. Этот образ воина на белом коне, который попирает змея, – все это относится не к его земной жизни, а к загробному пребыванию.

Англичане вместо «ура» кричали: «Помогай, святой Георгий!»

– Поражает то, насколько Георгий популярен в разных странах. Еще в IV веке в Римской империи начали появляться церкви, посвященные ему, его стали почитать в Сирии, Палестине, а затем на всем Востоке. А в Южной Осетии его называют Уастырджи – этот персонаж часто встречается в осетинских мифах и считается покровителем воинов. Получается, что и на Западе, и на Востоке – свой собственный Георгий? Такое бывает со многими святыми?

– Георгий – это универсальный христианский святой. Но, конечно, не он один – есть целый ряд святых, которые универсальны для христианского мира. Например, Николай Чудотворец и Василий Великий тоже к ним относятся. Георгий Победоносец почитается на Востоке и Западе, особенно его почитают на Кавказе. И кстати, мусульмане тоже ему поклоняются.

– Да, и я очень удивилась, узнав, что в Африке и на Ближнем Востоке тоже есть такой святой, только там его называют Джирджис и аль-Хидр. А есть другие христианские святые, которые встречаются в исламе?

– Безусловно, есть целый ряд христианских святых, которые почитаются как в христианстве, так и в мусульманстве. Например, есть семь отроков Эфесских, которые почитаются в исламе. В Коране о них есть даже целая сура, которая называется «Пещера». Там описываются события, связанные с семью Эфесскими отроками (семь Эфесских отроков – христианские мученики из города Эфеса, которых по приказу римского императора Деция замуровали в пещере, где те, по легенде, проспали почти двести лет; почитаются в христианстве и исламе. – Прим. ред.). А Мария – это единственное женское имя, которое встречается в Коране. То есть единственная женщина, почитаемая исламом, – это Богородица Мария. Также это касается ангелов и некоторых ветхозаветных святых: в исламе почитаются Ной, Моисей, Давид, Авраам.

– В разных странах Георгию молятся по разным причинам. В Сербии, Болгарии и Македонии к нему обращаются с молитвами о ниспослании дождя, в Грузии его просят защитить от зла, даровать хороший урожай и удачу в делах, а в странах Западной Европы к этому святому обращались, когда хотели избавиться от ядовитых змей и заразных болезней. А в каких случаях Георгию поклонялись на Руси? О чем у него просили?

– В нашей традиции, согласно тропарю, Георгий – «пленных свободитель, нищих защититель, царей поборник и немощствующих врач». У святого Георгия очень широкое поле возможностей. Его звали на помощь главным образом те, кто обнажал меч. Святого Георгия в Англии призывали боевым кличем в последние века христианских рыцарей. Идя в бой, они кричали не «ура», а «Помогай, святой Георгий!». То есть, конечно, он овеян этим воинским ореолом и тесно связан с рыцарским культом. По крайней мере, в таком виде он почитается на Западе. Христиане Востока знают его как помощника для обидимых, страждущих неправедно гонимых.

Страна Георгия

– Я заметила, что у Георгия очень много дат почитания: 23 апреля (6 мая), 3 (16) ноября, 10 (23) ноября и 26 ноября (9 декабря). С чем это связано?

– Главная дата – это 23 апреля по старому стилю (6 мая по новому). Это главный день памяти великомученика Георгия, так как в этот день он скончался. А, например, 23 ноября, день колесования Георгия – это, скорее, грузинский праздник. В Грузии он особенно почитаемый святой; собственно, Грузия – это страна, целиком посвященная Георгию (Georgia – европейское название Грузии. – Прим. ред.).

– Как получилось, что в честь святого назвали целое государство?

– Дело в том, что равноапостольная святая Нина, которая принесла христианство в Грузию, была родственницей Георгия. Она принесла с собой на Кавказские горы проповедь Евангелия, а вместе с ним – культ святого Георгия. Таким образом страна получила его имя. В Грузии сотни храмов посвящены Георгию, там чуть ли не каждый день устраивается праздник в его честь. Смежные с Грузией страны (Азербайджан, Иран, Турция) тоже имеют культ Георгия, только по-своему его воспринимают, трансформируют, участвуют в богослужениях. То есть бывает так, что даже не христианские народы приходят в христианские храмы для молитвы, потому что знают, что это святой человек и его надо почитать. А у нас, в русском православии, есть еще отдельный праздник освящения храма Георгия в Киеве (отмечается 26 ноября (9 декабря), в народе известен как осенний Юрьев день. – Прим. ред.).

– Почему этот день особенно выделяют?