Сегодня на постсоветском пространстве, в России и Беларуси, становится популярным отмечать модные западные праздники. День всех влюблённых, день святого Патрика и конечно же — Хеллоуин. Всё бы то ничего, но таким образом мы начинаем забывать, какие празднования были в нашей многовековой культуре. Тем более, если вдаваться в подробности, то наши красные дни календаря ничуть не хуже и оказываются намного ближе и понятней простому белорусу.

Ежегодно 2 ноября в Беларуси отмечается День памяти. Он был учреждён Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 и считается государственным Днём памяти.

В народе этот день называют Осенние Деды (Восеньскія Дзяды). Этот праздник православные отмечали на третьей неделе после Покрова.

Сегодня Беларусь, а также жители прилегающих территорий Украины, России, Польши и Литвы отмечают Дзяды. По традиции в этот день вспоминают всех ушедших предков. Традиция сия очень древняя и уходит корнями в наше общее языческое прошлое. После насаждения христианства на Руси появились родительские субботы, копирующие языческие поминальные дни. Но тем не менее Дзяды остались. Так что вне зависимости от того: веруете вы или нет, и если веруете, то вне зависимости от того, в кого вы веруете (хотя правильно — кому!) — славянских богов или еврейского, давайте вспомним наших общих предков.

«Осенние Дзяды» празднуются 1 — 2 ноября. Это день поминовения своих родных, наших общих славянских предков, пращуров. Дзяды (Деды) — души (духи) предков, улетевших в Вырий (в восточнославянской мифологии — южные края, куда птицы улетают зимой, сказочная страна).

Об умершем говорили, что он «пошёл до дедов» или «гуляет с дедами».

Одновременно, в то же время на Западе отмечают другой праздник — Хэллоуин, который также связан с духами и загробным миром, но отмечается своеобразно.

В отличие от Дзядов современный американский праздник Хэллоуин (Halloween) — является такой своеобразной христианской смесью чествования злых духов и поклонения всем святым и поэтому, кроме временной составляющей, ничего общего с древним праздником почитания предков не имеет.

Рассмотрим подробнее представление наших пращуров по данной теме, в том числе: почему Дзяды — это не Хэллоуин, а также как оппозиция пренебрегает традициями и обычаями в этот день.

Дзяды — суть праздника

Дзяды — это народный поминальный обряд, ритуальный ужин в память об умерших родных. Дзядами также называли день, когда проводился обряд, и умерших (нябошкау), которых чтили. Происходят Дзяды от дохристианского восточно-славянского обычая тризны, связанного с культом предков. Позднее обряд усложнился напластованием христианского культа.

Сам термин «Дзяды» имеет значение «предки» и употребляется не только в отношении умерших мужчин: «Дзяды» — это все умершие предки.

Этот праздник отчасти приурочен к очередной смене года. Теперь на смену тёплой, мягкой осени, приносящей щедрые дары (от мёда до грибов и поздних ягод), приходит поздняя осень, близкая подруга зимы, покрывающая землю снегом.

Возможно, отчасти это ассоциировалось со смертью — природа умирала на целых несколько месяцев. Лес будто замирал, деревья оставались без зелёных нарядов. Вполне понятно, что такие погодные явления настраивали на траурный лад. Почитание предков было одной из важнейших составляющих в культурах всех белых народов. У славян же оно, пожалуй, было даже более развито, чем у других. Считалось, что на Осенние Деды предки выходят из Вирия и спускаются на Землю, чтобы проведать своих потомков — узнать, правильно ли они живут, славят ли родных богов, помнят ли предков. И праздник должен был проводиться именно так, чтобы предки увидели — помнят, славят, правильно живут.

Обряд «Дзяды» является источником чистых мыслей и чувств. Ему всегда придавалась особое важное значение. Именно этот обряд может спасти от забывчивости своих корней, что влечёт к бездуховности и потери нравственности.

Принятие христианства в Европе сопровождалось не только вытеснением языческих культов, но и заимствованием некоторых их элементов. Так, чтобы облегчить населению переход от одной религии к другой, христианская церковь часто сохраняла языческие праздники, однако придавала им новое значение. Поэтому неудивительно, что некоторые современные праздники, которые мы привыкли считать христианскими или даже светскими, на самом деле имеют глубокие языческие корни.

Некоторые особенности празднований в других странах

Во всех славяно-арийских землях существуют праздники в честь мёртвых. После смерти делались третины, девятины, сорочины и поминки сопровождались пирушками. На праздник Радоницы (гробки) в Саксонии, Лаузице, Богемии, Силезии и Польше шли на кладбище в час рассвета и там приносили жертвы усопшим. Франки тоже совершали подобное торжество, и в память усопших проводили представления и песнопения. В России в Радоницу на кладбище приносят лепёшки, пироги, крашеные яйца, вино и поминают с пиршеством покойников. Потом льют на могилку вино из рюмок, и оставив на могиле 2 — 3 яйца, очищенных на половину, и ещё чего нибудь на долю покойника, уходят. Так как театрализованные представления в старину давались в основном в память усопших, отсюда и пошло название С-ко-моро-х (Се Который Морене Хвалит покойника).

Праздник памяти ушедших душ «Осенние деды» проводится 1 — 2 ноября. У шотландцев и германцев в это время зажигают поминальные огни (засидки) и считают их огнями мира и спокойствия покойников. В Дании и Персии тоже в это время ублажали тени усопших, принося на гробницы вино, мёд, масло, яйца, плоды и цветы и совершали тризну (дословно означает «награда» и является языческим аналогом «поминок»).

На тризне проводились ристалища(бои), показывались сцены из жизни усопших, как они сражались. В Литве и Беларусии перед наступление поминального или задушного дня для покойников готовится целая пирушка: там делают стол с различными блюдами и напитками и вызывают души усопших, зажигая вино и лён и по цвету пламени судят о явлении душ, говоря при этом :

«Чего потребуешь душечка, чтобы попасть на небо?»

Пир устраивают не на кладбище, а дома: тогда по окончании его хозяин берет полотенце и укладывает его на открытое окно, ставит рюмку с вином или стакан воды и кладет по кусочку всех кушаньев, и оставляет на ночь.

С христианизацией обряды поминания Предков превратились в родительские субботы (до шести раз в год) и в таком виде существуют до сих пор. Дмитриевская суббота — отмечают на третьей неделе после Покрова. Обряды поминания проводятся несколько раз в год. Для каждого обряда установлен промежуток времени в 10 — 14 дней, в течение которого его следует провести, но при этом обряд всегда проводится в субботу.

Как празднуют Дзяды в Беларуси

У белорусов Восеньскiя Дзяды до сих пор проводят «без слёз» — это праздник семейный, домашний, обязательным является присутствие в доме всех членов семьи. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище.

Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а на Дзядов приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.

Перед Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков.

Считалось, что чистота и порядок будут радостью для предков, души которых навещают свое бывшее жилище, и это послужит зароком их милости и уважения живым, поможет им в жизни. На поминальную вечерю звали родных, знакомых и соседей.

Женщины готовили различные блюда, обязательным считалось на столе присутствие мясных блюд, а также горячих, «чтобы пар шёл». Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы души предков могли беспрепятственно заходить и садиться за стол. Хозяин зажигал свечу и приглашал всех предков на ужин. Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Колюще-режущих предметов на столе быть не должно — кушали ложками, которые время от времени оставляли на столе, чтобы Предки могли ими воспользоваться. Каждое блюдо подавалось парно (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.

Поминальный стол начинали обычно с обрядовой каши, а перед тем, как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов, которую обычно размещали на подоконнике.

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержанно.

Во время застолья была спокойная атмосфера уважения: обменивались только скупыми словами и фразами. Скрип форточки, звон стекольной рамы, резкий шум последних листьев на деревьях за окном воспринимались как присутствие невидимых предков. После окончания застолья, все должны были одновременно встать из-за стола, а хозяин дома произносил следующие слова, обращаясь к дедам и как бы прощаясь с ними:

«Святыя дзяды! ЕлiIпiлi, iдзiце да сябе!» или «Дзяды! Дзяды! Паелi куццi — iдзiце да дому!».

Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.

Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно.

Старались сказать что-то хорошее о каждом из предков. Это имело двойное значение. С одной стороны, слетевшие на Землю предки должны были увидеть — их помнят и чтят, а их деяния не забыты. С другой стороны — подрастающие дети впитывают всю эту информацию, видя, что в их роды были великие люди: кузнецы, воины, лекари и другие. А значит, есть на кого равняться и к чему стремиться. Ведь каждому хочется, чтобы даже после смерти у потомков было немало поводов, по доброму вспомнить умершего прадеда. Так укреплялись семейные узы, упрочнялась преемственность от поколения к поколению.

На следующий день утром все члены семьи снова садились за стол и доедали то, что осталось от праздничной вечери, но без определённых обрядовых действий.

Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам.

На Дзяды каждая крестьянская семья щедро наделяла нищих, которые ходили по деревне.

На кладбище, в отличие от Радоницы, в этот день никогда не ходили. А зачем идти в гости к предкам, если они сами пожалуют в гости к живым?

Дзяды — древний праздник языческого происхождения, искренность, с которой наши предки отмечали его, свидетельствует не столько об их вере в обрядовость, сколько о высокой моральности крестьян с их великим уважением памяти своих предков.

Корни праздника и обряда. Велесова ночь и День Сварога

Велесова ночь (у славян с 31 октября на 1 ноября) — это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью.

Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род. Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскалённым углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил.

Именно поэтому празднование Велесовой ночи для славян имело особое значение. Вместе с пониманием этих явлений приходит неожиданно новое восприятие народных праздников, обычаев, а также противоборствующего единения стихий.

У славян этот день носил свои имена. Так в Белоруси — Дзяды — обряд поминовения усопших. Обряд «Дзяды» является источником чистых мыслей и чувств. Ему всегда придавалась особое важное значение. Именно этот обряд может спасти от забывчивости своих корней, что влечёт к бездуховности и потери нравственности.

Дни поминовения предков свято чтились у славян. Перед празднеством убирались в доме, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков.

Считалось, что с полночи до рассвета Велес спускался в мир людей «и говорил с избранными, и одаривал просящих» (Мудрый, как Вселенная, и могучий, как жизнь и смерть вместе взятые, Велес бог почитался славянами особо. Велес — бог плодородия, богатства и семейного хозяйства).

В эту ночь можно было избавиться от груза накопившегося за год и раскрыть все Пути и дороги физического мира. Также почитались Предки Рода. В эту ночь они вместе с Велесом приходили в мир людей общались с потомками, передавали Силу своему Роду.. Велесову (или Марину) ночь праздновали в основном Волхвы и маги.

А 1 ноября (груденя) отмечается Сварогов День, день бога Сварога, который является Праотцем всего «рода богов». Именно он выковал для русичей первый плуг и золотое обручальное кольцо, потому является небесным кузнецом (Творцом Мира и людей), покровителем земледелия и брака, а также Богом Небесного Зодиака — Круги Сварожого.

Согласно киевским легендам, в этот день он начинает изготавливать плуг, который сбросит с неба русичам на Коляду. Поэтому

«Хвалимо Сварога, который этому Роду Божескому является началом, и всему роду колодец вечен, который вытекает летом от источника своего, и зимой никогда не замерзает».

Почитание Сварога, как небесного кузнеца, сотворителя всего сущего и хранителя семейных союзов, приходится на 40-й день от Осеннего Равноденствия. Это период, когда человек учится быть творцом своей доли, посему почитается великий творец Всемирья — Сварог. Разжигаются огни в его честь, таким образом, подтверждая свет в душах наших.

Почему оппозиция не соблюдает традиции белорусского народа?

А если такое понимание у оппозиции, которые в этот День, день памяти предков, когда их надо почитать именно дома, собираются устраивать «пляски на костях»?

К сожалению, современное празднование Дзядов (Осенних Дедов) в Беларуси уже редко проводится с тщательным соблюдением всех обрядов. Теряется глубинный смысл, а ряд политических, оппозиционно настроенных сил, используют этот день в своих интересах, чтобы в очередной раз показать, что они есть и осуществляют какую- то деятельность.

Оппозиция в этот День, устроит шествие в урочище Куропаты, которое с самого начала благодаря стараниям националистов стали не местом печали, где отдают дань уважения трагически погибшим, а символом провокаций, в том числе и таких международных (проводятся под антироссийскими лозунгами), способом взорвать гражданский мир и согласие в обществе, помешать объединению двух родственных народов.

И потому, изменив немного хемингуэевский вопрос «По ком звонит колокол?» на вопрос «По ком стреляют Куропаты?», мы бы сказали так — они стреляют, прежде всего, в славянство, в наше настоящее и будущее. История с Куропатами не только ещё не закончилась, но, мы убеждены, скоро получит новое развитие, возможно, ещё более трагическое.

По осени, каждый год, в конце октября — начале ноября, в Минске, как правило, начинает раскручиваться очередная серия провокаций. Это уже стало недоброй традицией — на «Дзяды» оппозиционные лидеры организуют «поход на Куропаты». Цель вроде благородная — помянуть предков. Но вот чьи конкретно предки похоронены в Куропатах и лежат ли здесь белорусы — никто точно не знает. Ни одной фамилии жертв так и не удалось установить.

Тем не менее, БНФ, а в последний год после раскола этой организации аж два её крыла, подают в Мингорисполком заявки на проведение этой «акции». Затем примелькавшаяся компания под бело-чырвоно-белыми флагами, под которыми в годы войны выступали полицаи, со скорбно-фальшивыми минами на лицах рвётся пройти по центральным улицам города, и уже оттуда, отправляется «на митинг» в Куропаты. Все выступления сводятся лишь о якобы жертвах «российской и советской оккупации», хотя на это нет никаких официальных данных.

О том, что Куропаты требуют не этой политической свистопляски, а как минимум помолчать, подумать, куда могут завести любые крайности, ненависть и злоба, они стараются не размышлять.

Рекомендуем ознакомиться по этой теме со статьями: «Куропаты. О том как жертвы немецких фашистов превратили в жертвы «сталинских репрессий» (http://ipolk.ru/blog/rusistoria/23036.html) и «Куропаты — символ сталинских репрессий или символ лжи?» (http://4esnok.by/analitika/kuropaty-simvol-stalinskix-repressij-ili-simvol-lzhi/)

Мы неслучайно подробно остановились на древней традиции праздника Дзяды, в том числе как он отмечается, чтобы читатели смогли удостовериться, как оппозиция игнорирует древние обычаи нашего народа и превратила этот религиозный языческий праздник в политическое сумасбродство.

Послесловие

Сложно адекватно оценивать поступки некоторых оппозиционных «политических» деятелей. День поминовения предков, древнеславянские «Дзяды», день, берущий свои истоки из глубокой старины, вновь наверняка будет превращен оппозицией в политический фарс. БНФ планирует шествие по Минску и в урочище Куропаты немногочисленную маргинальную тусовку, которую в очередной раз, на костях, проведёт торжественный митинг и сбор средств.

Интересно, что «ходуны-борцуны с режимом» позиционируют себя не иначе, как национально-сознательные граждане. Не меньше, чем потомки славных шляхтичей великой Литвы, которые своими родовыми корнями уходят в глубины эпох, как минимум, аж да самого римского престола. Хочется спросить у них, особенно у молодой генерации национал-шизы: вы то хоть своих предков знаете? Вы когда на могиле дедов и бабок бывали последний раз? Вы хоть раз в храм ходили свечу поставить? Или за семейным столом поминали ли предков?

В ответ будет лишь тишина. Пустота в головах и сердцах тех, кто готов скакать на чужих костях, превращая память о наших славных предках в политический фарс и обрекая себя на забвение.

Мы же в свою очередь рекомендуем не поддаваться на различные провокации и политические действа, а провести этот день в кругу семьи, согласно древним традициям праздника. Собраться с родными и близкими и вспомнить добрым словом наших предков.

Источник

Перевод с белорусского статьи Вацлава Ластовского «Крывічанскія дзяды», 1927

Несмотря на широкую огласку, что придал нашему кривичанскому культу предков славный наш побратим Адам Мицкевич, добавив сцену «дедов» в свою поэму,всё же этот обряд должным образом не освещён в фольклорной письменности. В связи с этим, думаю не будет лишним к уже существующим описаниям обряда добавить эти очерки, основанные на воспоминаниях двух поколений: моих воспоминаний и пересказов, что я слышал от своих родителей, которые, как и их прадеды, жили в Дисненском повете.

Год кривича в давние времена включал в себя пять торжественных праздников:

1. Красьнік (2 февраля).

В этот день изготавливали свечи, а вечером при свете свечей проводился обряд «жанідзьбы коміна» (комін — печная труба). Печную трубу белили, обвешивали зеленью, всячески украшали. Во вновь высеченный (выкрэсаны) распаленный огонь кидали кости от ужина.

Слово «красьнік» имеет в своей основе корень «крэс» — рубеж, конец. Мы знаем, что раньше, кажется до 1700 года, год в Московии начинался 1 марта, возможно, что у нас когда-то год начинался з Красника, т. е. со 2 февраля и тогда Красник был крэсам — концом или началом года, праздником, посвещённым солнцу.

2. Вялікдзень —

праздник солнца. А вместе с тем — праздник посева. На последнее указывают два момента. Первый — это хождение «валачоўнікаў», которые, переходя от хаты к хате поют «валачобныя» песни, в которых речь идёт о годовой работе хозяина на земле. Второй: на стол ставили озимые, посеянные в какой-нибудь посудине.

3. Купальле —

праздник солнца и день очищения. Обряды, связанные с этим днём, предписывали очищение огнём и водой.

4. Каляды —

также праздник солнца, но, в основном, праздник посвящённый «каледзі», т.е. стуже, морозу, зиме, когда вокруг всё мёрзнет, колеет, замирает.

5. Дзяды —

праздник предков, не связанный с солнечным культом. Приходился на осень, а именно на первое ноября. Дисенские кривичи торжественно празднуют двое Дедов: весенние «Навий великдень» и осенние «Великие (большие) деды».

Церковь в фискальных целях поддерживала в народе культ предков, но одновременно пыталась затирать языческие традиции, заводя «поминальные дни» после каждого важнейшего праздника. Это породило «Троицкие деды» и др., никак с традиционным языческим культом предков не связанные.

Навий великдень, весенние деды посвящаются только «наўцам» — недавно умершим (родителям, братьям, сёстрам, детям), а Великие деды — целому роду, насколько хватает человеческой памяти.

Это и есть существенное отличие между весенними и осенними дедами.

Раньше осенние «Вялікія дзяды» праздновали не отдельными семьями, а целыми родами. О таких родовых поминках рассказывал мой отец, на его памяти в 1840-х, 1850-х годах справляли так поминки на дисенсщине: Вангины, Сороки, Шишки, Рублевские, Римши, Демидовичи и др.

Собирались в дом наиболее богатого в роду все взрослые родичи от беднейшего до богатейшего, каждый со своими припасами и за общим столом ладили ужин. Ужин начинался общими молитвами, как то предписывала церковь. Закончив молиться, старейший в роду первым шёл за стол и, запалив обрядовую свечу, которая до этого стояла в посуде заполненной житом, стоя говорил: «Сьвятыя дзяды, просім за пачэсны стол!»

После этого все занимали по старшинству места за столом. Обрядовая еда на Дзяды — это «юшнік», из крови, варенный с мясом, колбаса и оладьи. Разговор за столом шёл исключительно об умерших дедах. Начинал его старейший в роду после первой чарки, которая шла по кругу, простым заявлением, что первого пращура рода нашего было имя — такое-то, жил он там-то, выделился тем-то и т.д. Далее говорили о более близких предках вплоть до последних.

После ужина разговор тянулся до третих петухов, рассказывались приключения, характеры предков, родовые и связанные с родом воспоминания и легенды.

Похоже на вышеописанные Дзяды в шляхетских семьях, справлялись Дзяды и в крестьянских родах, только с большей примесью языческих пережитков. Так месили накануне хлеб и пекли его обязательно на сухих листьях; кололи поросёнка в день дедов, и, наконец, вечер также посвящался разговорам о жизни предков.

Вместе с тем слышал я в свои детские годы рассказы как от своих родителей, так и от более старых людей, об иного рода праздновании Дедов и трагическом его конце.

Было это в Речках, костёльном фольварке, который стоит на дороге из Нового-Погоста в Германовичи, в верстах 11-12 от Нового Погоста. В этих Речках была заброшенная деревянная каплица. С давних времён повелось, что в ночь на Деды собирались в этой каплице крестьяне, приводили с собой козла или барана, разводили на алтаре огонь, резали козла, варили его и устраивали в каплице поминальный ужин с обрядовыми песнями.

В 1860-х или 1870-х по инициативе присланного для русификации попа (которого фамилии уже не помню) и ксендза Плушчэўскага, который в те времена дополнительную службу вёл на российском языке и из-за этого был на хорошем счету у администрации, в ночь на деды каплица была окружена солдатами или полицией и орестованно до 70 человек праздновавших крестьян. Было расследование, суд и приговор суда, который 30-40 человек приговорил на поселение в Сибирь, за «святотатство».

Арестованные крестьяне были из разных деревень и поэтому думается мне, что это не было родовое поминание дедов, которое лежит в основе осенних Дедов, кстати взятое темой и Адамом Мицкевичем. Это был некий иной обрядовый принцип.

На моей памяти, в 1880-1890 гг., уже на дисенщине не праздновали родами, а только семьями.

В моей семье это происходило следующим образом. Накануне дедов, с самого утра, женщины принимались за капитальную уборку дома и всех хозпостроек.

Вечером вносили дежу, ставили её посреди комнаты «на крыжох» (? крыж — крест), покрывали чистой скатертью и садились за стол ужинать. Во время ужина считали дедов, т.е. вспоминали всех умерших предков. У нас насчитывали их до 30. После ужина готовили тесто («дзядоўскі хлеб») и на следующий день пекли столько хлебцов, сколько насчитали предков. Утром ехали в церковь и там раздавали буханки убогим, каждому по одной. Размер буханки зависел от достатка семьи: семьи богатые пекли большие буханки, а бедные ограничивались «бондачкамі» с кулак размером.

Вечером иногда приглашались бедные соседи, человек до 10 и начинался ужин за общим столом.

К ужину готовился юшник из крови, а когда не кололи поросёнка — клёцки с «душами», т.е. с завёрнутыми в тесто шкварками. Оладьи, колбасы с капустой и, напоследок, «саламатка» — сухие яблоки, груши, ягоды варенные на меду. Или вместо «саламатки» — овсянный кисель с медовой сытой.

Готовили к ужину больше чем надо и остатки мяса, оладьев и др. делили между бедными: каждый возвращался домой с котомкой, в которой было всегда помимо всего ещё и пару колбас.

Перед ужином молились за умерших, а после, посидев и поговорив на темы похоронные для предков семьи, расходились.

Отливание ложки еды под стол никто с нашей семьи не практиковал, хоть среди приглашённых гостей некоторые это делали. Когда садились за стол, «дедов» не призывали. Но после ужина стол не убирался до следующего дня.

Из рассазов моего отца, которые он слышал от деда и старых людей его поколения, с днём дедов связан ещё один интересный обряд — это вписывание и выписывание из семейной хроники членов семьи.

Новорожденных вписывали, умерших выписывали. Хроники эти велись на балках хаты в «почётном углу».

В своей дисенщине я уже нигде не видел таких записей, но довелось их увидеть весной 1914 года в Бельском повете, в селе Кленики (западная часть гродненщины). В старых хатах «почётный угол» занят глубокими вырезами на его балках, текстом славянским примерно такого содержания: «Рдся. рб. Бж. Микола л. 1881. 20 іюл. † 1900. 5 мрт.», или коротко: «Антон 1830. 10 мая † 1870 † 2 авг.» Ещё живых членов семьи на стене имеются имена и даты рождения и напротив оставлено место для даты смерти.

В день дедов, по рассказам, приводили в хату грамотея, который и вырезал подобные записи, фиксируя рождённых или умерших за минувший год в данной семье.

Правдоподобно этот обычай был расширен на всей кривичанской территории, но полностью он сохранился только на бельщине.

Если взять к вниманию, что народные обычаи, как и одежда, есть пережиток обычаев и одежд, что когда-то, в глубокой древности, были распространены во всех класах данного народа, то вышеописанные настенные записи надо признать первым источником более поздних летописей и хроник.

Почитание усопших является неотделимой частью истории человечества. Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков – неотъемлемая часть христианства.

Когда отмечают Осенние Деды

В Беларуси Деды отмечаются несколько раз в году:

- Масленичные;

- Радовницкие;

- Троицкие (Духовские);

- Петровские;

- Дмитровские.

Главные – Осенние Деды (Дмитровские, Большие, Осенины, Толстый ужин, «Хаўтуры»), они приходятся на ноябрь.

В народном календаре существует универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников. Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды) православные традиционно отмечали на третьей неделе после Покрова.

Этот день поминания предков в 2021 году приходится на 6 ноября, как и Димитриевская родительская суббота.

Есть и другая официальная дата Дня памяти. В государственном календаре Беларуси она установлена Указом Президента № 157 от 26 марта 1998 года и ежегодно отмечается на 2 ноября.

Отдаем дань памяти предков

У белорусов Восеньскiя Дзяды – праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище.

Слово «деды» (бел. «дзяды») имеет несколько смыслов:

- души умерших предков;

- праздничные дни поминовения усопших;

- ритуальная пища, подготовленная к этим праздникам.

На Осенние Деды (как и в Димитриевскую родительскую субботу) поминают всех предков независимо от их места захоронения. Главное событие этого дня – ужин в память умерших родственников (если весной, на Радуницу, мы ходим «в гости к своим предкам», то на Осенние Деды мы приглашаем их за свой стол, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство).

Зимние, весенние и летние Деды посвящаются памяти недавно умерших предков, близких родственников, а осенние – целому роду. Также поминать предков можно каждую субботу.

Накануне Осенних Дедов принято убирать дом, выносить мусор, хорошенько вымыться в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Важно – помыть окна, так как считается, что именно через них души предков попадают в дом.

Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед трапезой в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.

Торжественный поминальный ужин

На родительскую субботу накрывали богатый стол, готовили 7, 9, 11 и более обрядовых блюд. Причем каждое из них подавалось парно в четном количество (например, если 7 блюд, то на 14 тарелках).

Главным условием было – попробовать всю еду, которая стоит на столе.

Обязательно готовят на Деды кутью, блины, клецки, яичницу, узвар, мясо. Отсюда и пословицы: «На дзяды многа яды», «Наеўся, як на дзяды». По обычаю, часть каждого блюда символически откладывают в отдельную посуду для покойников и на ночь со стола не убирают.

Торжественный поминальный ужин длится долго, вести себя надо сдержано. При этом следует вспоминать лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.

Что нельзя делать на Деды

Особо строгих правил, которые нужно соблюдать в этот день, в принципе нет. Но есть ряд поверий, связанных именно с праздничным столом, которых лучше придерживаться:

- Нельзя раньше всех вставать из-за стола. Считалось, что тот, кто это сделает, умрет.

- Нельзя убирать со стола до следующего утра, вытирать, если что-то пролилось, подметать крошки, упавшие на пол. По поверьям, на ужин придут умершие родственники.

- Нельзя выбрасывать остатки еды. Утром их лучше отдать домашним животным или отнести на кладбище.

- Нельзя класть ложку выемкой вверх, иначе умершие предки перевернуться в могилах.

Приметы

По тому, что происходит в природе на Осенние Деды, можно предсказать погоду.

- Если стоит теплая погода, зима будет с оттепелями.

- Если в этот день не будет снега, Пасха будет теплой. Если наоборот, то на Пасху тоже будет снежно.

- Также снежный день говорит о том, что весна будет поздней.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

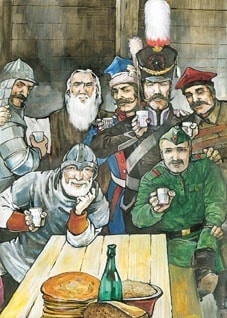

Фото Виталия ГИЛЯ, носит иллюстративный характер

Осенние деды наши предки проводили в период с 26 октября по 2 ноября, а в некоторых местах до второй субботы ноября.

Деды – народный поминальный обряд, в память умерших родичей. Под Дедами – предками, в которых народ видел свои физические и духовные корни, понимали всех мертвых родственников и их души независимо от пола и возраста. Дедами называли также день, когда проходил обряд. Предков поминают обычно только своей семьей. Каждая семья празднует их несколько раз в год. Во многих регионах день непосредственно перед Дедами назывался «Бабы». В древние времена почитание предков проводилось в два дня, соответственно с полом покойника.

Так по традиции в четверг поминали заложных покойников, ушедших не своей смертью, и детей. В пятницу поминали Баб, а в субботу — Дедов. В связи с тем, что христианство жестоко боролось с народными, языческими праздниками, обрядовая часть сдвинулась к субботе. Так на Деды, стали поминать всех усопших, независимо от пола, возраста и причин смерти.

В праздновании Зимних, Летних, Осенних Дедов было много общего. Почитание мёртвых, старательная подготовка и точно проведенный обряд – все это делалось с целью потешить души предков. Люди просили у Дедов поддержки в трудные времена. Деды и сами приходят на помощь потомкам в нужное время. Во все поминальные дни запрещалось выполнять любые виды хозяйственных работ, кроме кормления домашних животных и приготовления пищи.

Осенние Деды, целая череда Святодней, сопутствующих Осеннему Макошью.

Раньше вся жизнь человека была связана с природными явлениями и носила циклический характер. Дни сменяются ночами, лето — зимою, проносятся годы и века, движется-вертится неустанно Коловрат Всебожья Родова. И мы — его часть…

В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Накрывши стол, хозяин дома рек специальное слово(Деды приходите, с нами пейте, ядите…), и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.

Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержано. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордится не одно поколение этого рода.

Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно.

По завершению празднования, хозяин провожал Дедов со словами примерного содержания: Прощайте Деды, идите, с собой (беду, болезнь, итп) заберите, нас долго ждите…

Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам. На Дзяды каждая крестьянская семья щедро наделяла нищих, которые ходили по деревне. К сожалению, большинство привыкло разделять свою жизнь и свою веру. Но поразительно, что может дать хотя бы попытка восстановить тот синкретизм в мышлении, который был свойственен нашим предкам! На государственном уровне — это та национальная идея, которую мы потеряли с перестройкой, а получили тупиковое поколение без веры в свое будущее и будущее свое страны.

Итак, с праздниками Вас! Будем же уважать и любить свою историю и традицию.

Хотелось бы добавить в тему Слово о тризне

Тризна — часть погребального обряда славян. Тризна состоит:

1. Из игр, плясок и состязаний в честь покойного;

2. Из оплакивания умершего;

3. Из поминального пиршества.

ТРИЗНА ж. Тризнище ср. стар. поминовенье усопших, и пиршества при сем, народные игры и ристания. Он в этот день по куме тризну правил, Крылов. Тризненный, тризнищный, ко тризне относящ. Тризник, кто правит тризну, вообще участвует в ней. Тризненье стар. действ. по глаг. Тризновать, править, праздновать тризну, справлять поминки.

ТРИЗНА, часть погребального обряда у древних славян. Первоначально тризна состояла из обширного обрядового комплекса жертвоприношений, военных игр, песен, плясок, состязаний в честь покойного, оплакивания умершего и поминального пиршества как до, так и после сожжения. С принятием христианства у славян долгое время тризна сохранялась в виде поминальных песен, пира и др. Термин тризна позднее употреблялся в значении «поминки».

В качестве жертвоприношения служили дичь или домашние птица и скот, зерно, мёд, молоко, орехи, воск, цветы, ткань (рушники и т.д.), другие предметы быта, оружие – другими словами то, что служило умершему при его жизни. Это подтверждается и археологическими раскопками (см. ниже – курган Чёрная Могила).

Независимо от явного неодобрения церкви и попытки предать забвению всё, что было связано с исконной верой славянских народов, столь древний обряд, как поминовение Предков сохраняется повсеместно в обиходе наших современников. В некоторых случаях церковь сама принимает непосредственное участие в подобных обрядах, и само действо одновременно сочетает в себе элементы обрядов исконной веры и христианства:

Как сообщил бунчужный Мелитопольского куреня Войска Запорожского Низового Юрий Орлов, 7 июня в Запорожье на острове Хортица… состоялась ежегодная тризна – день памяти всех погибших казаков.

Молебен о погибших казаках отслужил архиепископ Запорожский и Мелитопольский, духовник войска Запорожского Василий. В знак памяти о всех казаках на воды Днепра-Славуты был спущен символический крест с траурным венком.

На священную для казаков хортицкую землю прибыли и приняли участие в тризне побратимы из Кубанского, Донского и даже Ямало-Ненецкого казачьих округов России. Они вручили запорожцам награды за заслуги в поддержке исторических традиций и связей между нашими казачествами.

Закончилась тризна, как и полагается по древней традиции славянских народов, застольем и песнями.

Из приведённого примера мы видим следующее: то, что молебен отслужил священник, имеет прямое отношение к поздней православно-христианской традиции. Обычай же пускать венки по воде уходит корнями в глубокую древность. И имеет отношение не только к девичьим гаданиям – так, например, во время праздника Купалы девушка пускала венок по воде с затаённой мыслью о своём будущем суженом, иногда вставляя в середину венка зажженную свечку.

Направление движения венка указывало девушке, куда она выйдет замуж, утонувший венок или погасшая свеча предвещали ей смерть и т.п. Пуская свой венок по воде, девушка как бы вверяла свою судьбу течению времени, символом которого выступала река, находящаяся в вечном движении.

На самом деле сакральный смысл самого действа «пускать по воде» включает в себя более широкое значение. «Пускать по воде» – обрядовое действие, соотносимое с мифологическим противопоставлением «того» и «этого» света. Иными словами, у древних народов (не только у славян) существовали представления о воде, реке, потоке, как о некоей границе, разделяющей «этот» и «тот свет». Поэтому предметы, пускаемые по воде, чаще предназначались умершим, как приношение, «жертва» – своего рода дань памяти ушедшим.

Упоминание обряда ТРИЗНЫ озвучено академиком Б.А. Рыбаковым:

Чёрная Могила, древнерусский курган конца 10 в. в Чернигове. Высота 11 м, окружность 125 м. Раскопан в 1872-73 Д.Я. Самоквасовым. Содержал трупосожжение, вероятно, двух знатных воинов с рабами, жертвенными животными, посудой, оружием, орудиями, украшениями и др.

После кремации для совершения тризны была возведена первичная насыпь (высота 7 м), на вершину которой поместили кольчуги и шлемы (снятые с костра), котёл с костями барана, 2 жертвенных ножа, 2 золотые византийские монеты, бронзового идола и 2 турьих рога. Серебряные оковки рогов украшены чеканным растительным орнаментом, на большом роге изображены мужчина и женщина с луками, стреляющие в птицу, фантастические животные и др. По окончании тризны курган был досыпан, на вершине установлена стела. Ч. М. принадлежала представителям дружинных верхов Киевской Руси (аналогия – большие Гнёздовские курганы).

Подобное визуальное описание обряда присутствует и в русском изобразительном искусстве: в работах художника В.М. Васнецова «Тризна по Олегу» и «Тризна» отображены и курган, и оплакивание ушедшего из этого мира и поминальное пиршество.

У славянских народов поминовение предков происходит в отдельные дни. Так, например, проводится день почитания предков, который называется «Деды» 22 жёлтня (октября).

Как мы видим, речь идёт, по сути, о тризне – поминальном пиршестве. Обряд тризны, как и многие славянские ритуалы, включён в обряды христианства, не имевшего собственную изначальную обрядность.

Сообщение Просмотров:

19,489

Дзяды (также известный как Канун Праотца) — славянский праздник, отмечаемый в ночное время с 31 октября на 1 ноября. Подобно сегодняшнему Хэллоуину и старой кельтской традиции Самайн, Дзиады чтит умерших предков и (предположительно) позволяет контактировать с их духами. Время между октябрем и ноябрем во многих культурах мира ассоциируется с накоплением запасов на зиму, окончанием летнего периода, подготовкой к холодным дням. Также считалось, что в это время граница между миром живых и миром мертвых исчезла, что позволило установить связь с духами, которые в славянской культуре были известны как «дзяды». В этой статье мы исследуем значение, происхождение и традиции Дзяды, а также его культурное значение в антропологии.

Дзяды — как праздник соотносится с хеллоуином?

Многие культуры по всему миру разделяют убеждение, что конец октября — начало ноября — это время, когда граница между миром живых и мертвых становится тонкой, позволяя людям общаться с духами мертвых. Самые ранние известные корни День всех святых считаются происходящими из древнего гэльского праздника Самайн. Дзяды — старинный славянский праздник, во время которого считалось, что определенные ритуалы и обычаи могут помочь общаться с духами умерших предков и почитать их.

Одно из верований славянской религии заключалось в том, что и люди, и животные могли возвращаться в виде духов. Согласно некоторым антропологическим аналогиям, ранние славяне считали, что в человеке присутствует более одного элемента души или духа. Согласно популярной концепции, выделяли две основные формы духа:

- душа себя или мысли (определяющая состояние собственного сознания), голова рассматривалась как ее среда обитания.

- а душа жизни или дыхание (определяющее состояние жизненной силы), сердце или живот считались ее средой обитания.

Ранние славяне верили, что один из вышеперечисленных элементов перевоплотился после смерти (через Небесную грань или Древо предков) и вернулся в этот мир, чтобы возродиться. В то время как другой был отправлен в Навию (подземный мир) как тень, чтобы воссоединиться с предками.

Этимология — происхождение слова дзяды

Слова «дзиады» (множественное число) и «дзиад» (единственное число) — это старое праславянское слово, означающее «старик», «нищий», «дедушка» или «предок». Однако в контексте праздника Дзяды второе значение слова — «дух», «демон» и от польского эвфемизма «diabli», что означает «дьявол». Другие славянские языки, такие как чешский, русский, украинский, белорусский, словацкий и нижнесербский, используют разные формы «дзяды» для описания «домашнего духа», «тени в углу комнаты», «лесного дьявола», «чорта». ‘(демон в славянской народной традиции), «души предков», «духи-хранители дома», «злая сила» и «гномы».

Поэтому дзяды — это термин в славянском фольклоре, обозначающий духов предков. Он использовался в разных диалектах, в основном в Беларусь, Полесье, Россия и Украина под разными названиями, например, поминки, пржеводы, радоница и задушки. Подобные ритуалы и практики использовались славянами и прибалтами, но также и многими другими европейскими и неевропейскими культурами. Праздник Дзяды состоит из различных христианских обрядов, ритуалов и обычаев, посвященных этим духам.

Дзяды — Канун Предков

Ранние славяне верили, что души дзядов (предков), умерших естественным путем, вернутся в мир живых из подземного мира Навиа (или Нава). Это праздновалось не реже двух раз в год, в зависимости от региона. Два основных праздника Дзяды отмечались весной 1 и 2 мая (в зависимости от лунной фазы), а осенние Дзяды отмечались в ночь с 31 октября на 1 ноября. Возможны разные способы празднования и чествования этого события. происходят в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Осенние Дзяды — праздник духов, происходящий на кладбищах. К празднику были приготовлены различные обряды и угощения. И это также была подготовка к кануну Всех Святых, который должен был выпасть на 2 ноября (в зависимости от лунной фазы).

Каждый ритуал считался священным и важным, поскольку возвращение духов было не только праздником, но и торжественным временем для тех, кто потерял своих близких. Почитание и уважение к предкам было невероятно важно для ранних славян, поэтому они приносили жертвы душам умерших, приходивших в гости. В то время люди верили, что путешествие из Навии на землю было трудным, поэтому различные подношения были предназначены для облегчения душам возвращения домой, а также для последующего возвращения в загробную жизнь.

До принятия христианства в наши дни Польша, было несколько языческих племен, которые праздновали Дзяды. Когда христианство вошло на территорию Польши в 966 году и начало распространяться, дзяды и язычество в целом были запрещены. Однако это был долгий процесс, и большая часть польского населения оставалась языческой до языческой реакции в 1030-х годах.

Виды ритуалов и подношений для Дзяды

Идея всех ритуалов во время Дзяды заключалась в том, что души мертвых, возвращающиеся в мир живых, должны быть приняты и приветствованы. Это было сделано для того, чтобы они могли достичь мира в загробной жизни. Люди собирались в старом заброшенном доме, а затем отправлялись к местам захоронения (которые считались священными). Обряд в день Дзяды начинался с молитвы. Люди кружили вокруг костра, а ритуал проводили старик и славянский священник /колдун. Цель состояла в том, чтобы вызвать призраков мертвых, спросить их, что им нужно для достижения спасения, и позволить им навещать своих близких, есть с ними и пить. Согласно описаниям ритуалов с начала до 20 века, во время ритуалов все должны были молчать, и все лица были закрыты (Szlęzak).

Кормление и водопой душ — Поминки

Один из основных ритуалов был основан на кормлении и поливе душ, например, медом, яйцами, колбасой, мясом и водкой. Застолье было торжественным, поминальным и называлось «Поминки». Праздники проходили в домах или на кладбищах. Тогда Дзиады (духи) смогли посетить этот мир и прокормить себя. Считалось, что такие гости приносят изобилие и обильный урожай. Поэтому люди их уважали и тепло приветствовали. Одной из главных особенностей этих застолий было разливание напитков и бросание еды на стол, землю или могилу для душ умерших. Все, что упало случайно, должно было оставаться на земле для умершего, никому не разрешалось поднимать его с земли. Согласно статье из Culture.pl, в книге под названием «Ядвига и Ягелло» историк Кароль Шайноча описал средневековый праздник Дзядов следующим образом:

«Каждый поселок пошел на свое кладбище, каждая семья — на свою могилу. Там они лили жертвенную кровь в холодный огонь, ставили миски с едой на плетеные из коры сиденья, а на ветвях возле могил вешали новую одежду для умерших… »(Кемпа, 2016).

Костры

Еще одной характерной чертой обрядов дзядов были костры. Смысл этого был двояким. Считалось, что они помогают блуждающим душам не заблудиться и найти дорогу к своим близким. Считалось, что огонь на перекрестке препятствует рождению демонов. В то время считалось, что демоны — это души людей, внезапно умерших в результате самоубийства или утопления. Сегодня этот обычай все еще существует в виде зажженных свечей 1 и 2 ноября на большинстве могил в Польше.

Купание

В некоторых регионах предки имели возможность искупаться и согреться. Согласно «Tygodnik Illustrowany» («Иллюстрированный еженедельный журнал») от 1904 года, вернувшись домой с кладбища, люди готовили горячую ванну. Старший член семьи говорил: «Дзяды, прадеды, идите вымойтесь, ведите друг друга за руку!». Только после этого живые мужчины могли ходить купаться, а за мужчинами — женщины.

Запреты во время праздников и ритуалов для Дзядов

Во время Дзядов существовали разные запреты, касающиеся празднования праздника и проводимых мероприятий. Это было сделано для обеспечения мира, когда души вернутся на землю. Запрещены следующие виды деятельности:

- Громкое поведение во время застолья и внезапное вставание из-за стола (чтобы души не пугали)

- Уборка после ужина (чтобы души могли продолжать есть)

- Поливание воды через окно после мытья посуды (так как там может стоять душа)

- Шитье, ткачество или прядение (чтобы души не связали и не застряли в этом мире, а могли вернуться в загробную жизнь)

- Разжигание огня в духовке (так как это может быть проход для духов, пытающихся вернуться домой)

Дзяды (бродячие нищие)

Бродячие нищие, которых во многих регионах тоже называли дзядами. Польша, сыграл важную роль во время празднования Дзяды (праздника). Термин «дзяды просалне» (дзяды-попрошайки) относится к кочевым попрошайкам, которые, как полагали, обладали навыками медиумизма и могли общаться с «потусторонним миром». По сути, они считались представителями дзядов — предков. К бродячим нищим не относились как к обычным нищим, они выполняли важные социальные функции во время различных ритуалов.

На похоронах их наняли «охранять» труп и пригласили на поминки. Во время праздника Дзяды считалось, что они могут установить связь с предками и исполнить свои желания. Считалось, что их молитва обладает особой силой, поэтому они были вознаграждены за это едой и финансовыми пожертвованиями. Для оседлых сообществ странствующие нищие использовались в качестве источника информации, поскольку они путешествовали и могли привозить новости из других мест о войнах, убийствах, катаклизмах и т. Д.

Карабошки — ритуальные маски

Согласно некоторым источникам на Дзядах, во время ритуалов и вызова призраков люди закрывали лица масками, называемыми «карабошки», чтобы защитить себя от «злых духов». Сегодня религиозные общины Родноверов требуют, чтобы люди стояли спиной к огню, если у них нет маски и они хотят участвовать в ритуале вызова призраков предков. Считается, что это гарантирует, что те, чьи лица не закрыты, не будут замечены «злыми духами» (Lewandowska, 2019).

Дзяды сегодня — современные обычаи

Дзяды до сих пор отмечаются в некоторых регионах Польши, Белоруссии, Украины и России, где сохранились символические застолья на кладбищах. Более того, славянские неоязыческие и родноверческие течения продолжают культивировать дзяды. Однако христианство боролось с языческими обрядами, но некоторые раннеславянские обычаи были христианизированы. Например, люди по-прежнему каждый год посещают кладбища, чтобы помолиться за усопших и украсить могилы цветами и свечами. Тем временем более крупные города постепенно адаптировались к обычаям американского День всех святых.

Дзяды в литературе

«Дзяды» Адама Мицкевича (опубликованы между 1823 и 1860 годами) — одно из величайших произведений польского и европейского романтизма. Это, наверное, самое известное произведение о Дзядах в Польше. Мицкевич был вдохновлен этим старославянским ритуалом и написал поэтическую драму из четырех частей, основанную на этом обычае. Каждая часть серии книг связана с идеей Дзяды и рассказывает о людях в деревне, которые вызывают призраков в часовне в ночь ритуалов.

Культурное значение Дзяды в антропологии

Различные обычаи и ритуалы, связанные с почитанием и поминанием умерших, были частью многих культур по всему миру. Оглядываясь назад на старые верования и традиции, антропологи могут понять многие из сегодняшних обычаев и их значения, которые все еще остаются в той или иной форме спустя тысячи лет. Сегодняшние способы отдать дань уважения и вспомнить тех, кто умер, уходят корнями в древнеславянские верования. Это важно для антропологии, поскольку может дать представление о славянской культуре, ее верованиях, нормах и ценностях, региональной идентичности и коллективной перспективе. История ритуалов дзядов дает антропологам исторические, социальные и экономические элементы, которые могут помочь сформировать наше понимание славянской культуры сегодня.

Ссылки:

Кемпа, М. (2016) Польский Хэллоуин: все, что нужно знать о Дзядах. Доступный: Culture.pl

Левандовска, А. (2019) Дзяды и обрядовые славянские маки. Доступный:Squarespace.com

Благородный, Б. (2020) Дзяды- Славянский Хэллоуин — Славянская мифология суббота. Доступный: brendan-noble.com

Шлензак, К. Дзяды — Сверхъестественная генеалогия. Доступный: Ваши корни в Польше

Tygodnik Illustrowany (1904) 41-53. Доступный: lodz.pl

Иван Иванович Крук, кандидат филологических наук, автор книги «Сiмволiка беларускай народнай культуры» рассказывает

: — Культ предков — это одна из характернейших черт нашей культуры. Представлен он практически во всех ритуально-обрядовых комплексах всего годового круга. Поминальные дни у нас есть и весной, и летом, и осенью, и зимой. Однако основные — это весенняя «Рада›нiца» и осенние «Дзяды». Весной на «Рада›нiцу» мы всей семьей идем на кладбище, чтобы навести порядок на могилах предков и получить их благословение на начало сельскохозяйственного цикла работ, а осенью приглашаем их к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.

Подчеркиваю: у белорусов «Восеньскiя Дзяды» — праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище.

Когда отмечать «Восеньскiя Дзяды»

В народном календаре существует универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в отношении «Восеньскiх Дзядо›», когда День памяти был включен в список государственных праздников, народная традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и католическую.

Но народная традиция, опирающаяся на народный белорусский календарь, несколько иная — она конкретно связана с культом предков. В основу ее заложен ритм, в котором мы до сих пор накрываем поминальные столы: 0-3-9-40. Этот же ритм заложен и в философию, структуру всего народного календаря. День празднования «Восеньскiх Дзядо›» определяется в соответствии с постоянным днем празднования «Пакраво›». Третья суббота после «Пакраво›» и является днем празднования «Дзядо›».

Как праздновали

Космос крестьянской хаты делился двумя потолочными балками на три части, которые символизировали не что иное, как связь между поколениями. Первая балка, что ближе к двери, отделяла пространство для гостей. Вторая же являлась своеобразной семейной книгой памяти — на ней вырезались имена умерших членов семьи. Если в другие праздники столы ставились вдоль хаты от красного угла к порогу, то поминальный стол — вдоль поминальной балки. Во главе стола было место хозяина — отца или деда, после которого все по очереди садились по старшинству. Принцип этот соблюдался неукоснительно, потому что считалось, что смерть должна забрать раньше того, кто первым сядет за поминальный стол. Мужчины рассаживались с правой стороны стола (от порога), женщины — с левой. Жены — напротив мужей. Для несовершеннолетних накрывался отдельный стол. Как правило, празднование «Дзядо›», как и «Каляда›», начиналось после появления на вечернем небе первой звезды. Хозяин зажигал свечу и передавал ее всем по кругу вокруг стола. Каждый должен был подержать эту свечу в руках. Потом читали «Отче наш…», перечисляли всех умерших родных вплоть до седьмого колена. Перед самой трапезой хозяин обязательно приглашал за стол души предков: «Святыя дзяды, зав„м вас! Хадзiце да нас! ‚сць тут ус„, што Бог да›, чым толькi хата багата. Просiм вас — ляцiце да нас!» Потом вставала мать, брала стос блинов и, деля их крест-накрест на 4 части, раздавала всем по старшинству. Первую ложку кутьи клали на порог или подоконник — для «дзядо›». Только после этого начинали есть сами.

Что и как ели

Как уже говорилось, за поминальным столом назывались имена предков вплоть до седьмого колена. Поэтому и блюд должно было быть семь. Кутья и блины — обязательно. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие. К сожалению, об этом еще никто не писал, а ведь у славян символика четных и нечетных чисел — это деление всего мира на мир живых и мир умерших. Поэтому, когда мы накрываем любой стол, каждое блюдо надо подавать на двух тарелках, а хлеб предлагать двумя кусочками (один кусочек кладется только на «Рада›нiцу» у могилы умершего). В XIX столетии появился обычай на край стола, который ближе к красному углу, ставить отдельную тарелку с кусочками от всех блюд, вином и ломтиком хлеба для «дзядо›».

Еще один из законов этого поминального стола — ничего с него не убирать до завтрашнего дня: верили, что души предков приходят ночью. Заканчивалась ритуальная трапеза общей молитвой. Cвечу гасили кусочком хлеба. При этом смотрели, в какую сторону шел дым, — если дым уходил в сторону двери, то считалось, что в семье в течение года кто-то умрет. Обязательно после трапезы хозяин вставал и говорил: «Все, дорогие предки: погостевали у нас, попировали с нами, а теперь уходите!» Для перестраховки, чтобы духи не вернулись в мир живых, ставили остриями в сторону порога борону.

Что и сколько пить

Спиртное на наших поминальных столах было всегда: чарка медовухи — это ведь в первую очередь средство для снятия психологической нагрузки, всегда связанной с поминовением. Однако золотое правило народной культуры гласит: «Первая ложка кутьи, первый блин комом, первый глоток спиртного — предкам». Хозяин брал стограммовую чарку спиртного и треть содержимого отливал умершим. Вторую треть выпивал сам. Оставшуюся часть оставлял в рюмке. Это было законом. Все остальные также не допивали. Я всегда подчеркиваю: между поминальными столами и другими застольями — например, свадебными — принципиальная разница. Тем более в употреблении спиртного. Кстати, вино «дзядам» всегда наливается «от себя». Никогда не наливайте так живому человеку. И «пей до дна!» — это не для поминального стола.

Выпивали, таким образом, доливая, но не допивая, по три чарки. В целом получалось около ста граммов. Думаю, что отцу вместе со взрослыми сыновьями выпить за вечер сто граммов спиртного — это допустимо.

Кутья

Кутья — это обычная перловка, сваренная на молоке или воде с сахаром. В довоенное время использовали для кутьи неочищенное, необработанное зерно. Пробовать кутью на вкус во время ее приготовления нельзя — как вы уже знаете, первыми ее попробовать должны предки.

P.S. В этом году «Восеньскiя Дзяды» совпадают с православным Днем поминовения и отмечаются 1 ноября. Государственный День памяти — 2 ноября. Поскольку «Восеньскiя Дзяды» по народному календарю — это одна из дат в целой веренице поминальных осенних праздников, продолжающихся вплоть до Коляд, то и День памяти не противоречит устоявшимся традициям.

Ежегодно 2 ноября в Беларуси отмечается День памяти, установленный Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. В народе этот день называют Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды), который православные отмечали на третьей неделе после Покрова. Это день поминания предков.

В народном календаре существует универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в отношении данного праздника, когда День памяти был включен в список государственных праздников, народная традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и католическую. А государственный День памяти в Беларуси установлен на 2 ноября.

У белорусов Восеньскiя Дзяды — праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище. Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а сегодня приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.

В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов.

Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержано. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода.

Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам.

На Дзяды каждая крестьянская семья щедро наделяла нищих, которые ходили по деревне.

На протяжении 20 века традиция поминать своих предков на Дзяды не имела большого распространения. В 1990-е годы Осенние Деды, приуроченные ко 2 ноября, на некоторое время стали официальным нерабочим днем.

Сегодня, несмотря на то, что день 2 ноября снова объявлен рабочим, Осенние Деды широко отмечаются сельскими и городскими жителями.