Большинство славянских праздников были связанны с природой и малейшими имениями в ней, и День Сварога не является исключением из этого правила. Древние славяне верили, что из-за своей близости ко дню равноденствия, День Сварога обладает невероятно мощной энергетикой очищения. Наши предки проводили специальные обряды и ритуалы именно в этот день, для того чтобы заполучить милость богов на весь будущий год.

Кто же такой языческий Бог Сварог

Сварог один из верховных и самых сильных языческих божеств, который, по мнению древних славян, имел почти безграничную власть. Насчет имени древнего бога существует множество споров и теорий, некоторые исследователи утверждают, что полное имя божества Сварожич, а не Сварог. Но найти подтверждения или опровержения данной теории довольно сложно, ведь прошло уже огромное количество времени, а большинство учений наших предков были утеряны.

Вокруг происхождения имени Сварога и его толкования сосредоточенно огромное количество споров, но существует несколько

главенствующих теорий, которые поддерживают большинство культурологов и историков. Корень имени Сварога переводиться как «небесный» именно поэтому большинство исследователей древней культуры славян сходятся во мнении, что Сварог был одним из

верховных языческих богов.

Сварога древние славяне считали покровителем небесного огня и почитали его как бога-кузнеца. Поэтому зачастую в обрядах посвященных столь сильному языческому божеству использовали очищающий огонь. Сварог занимал особое место в жизни наши предков, особенно его, почитали ремесленники, так как считали его своим непосредственным покровителем. У наших прародителей существовала легенда, по которой бог Сварог научил их кузнечному делу, благодаря чему появился топор. А впоследствии люди смогли запасаться дровами и спасались от холода, поэтому Сварога считали спасителем, так как до этого люди заболевали и умирали от морозов.

Как отмечали славянский праздник День Сварога древние славяне

С самого утра на капище приходили все жители деревни, где проводили несколько часов в молитвах к Сварогу. Они прославляли бога и

воспевали хвалебные песни и благодарили его за проявленную милость. После чего наши прародители подносили дары в виде различных лакомств, сладких пирогов, свежеиспеченного хлеба и, конечно же, ягодного вина.

Далее празднование продолжалось уже за столом с различными вкусностями и лакомствами, среди которых обязательно были мясные блюда, творог, сыр, яйца и мед. Далее начиналось гуляние, юноши и молодые девушки водили хороводы и танцевали, после чего отправлялись к кому-либо домой на вечернее чаепитие. Так и проводили всю ночь вплоть до самого рассвета. А жрецы в это время проводили тайные огненные обряды и просили у Сварога защиты и благополучия для всех жителей деревни.

В конце сентября наступает пора завершения сборов урожая. На это время приходится день осеннего равноденствия, у славян его празднуют особенно радостно! Праздник осеннего равноденствия называют Авсень или Таусень, по имени славянского Бога, который принимает в этот день управление движением солнышка. Так и зовут его в народе Авсень – Бог Осеннего Солнца.

Защитный обряд солнечного излома, на Авсеня

Для самого сильного в году укрепления защиты, отбрасывания худа

Осеннее равноденствие у славян — не просто короткий праздник, а целый период осенних обрядов и гуляний. Чаще всего праздновали в течение недели. Но может праздник длиться и дольше: неделю до и неделю после самого мига равноденствия.

День осеннего равноденствия: праздник осеннего солнца

Осеннее равноденствие — время, когда день равен ночи. Астрономический момент равноденствия смещается от года к году и приходится на 22 или 23 сентября. Само же празднование можно проводить и в этот день, и после него. Встарь празднование Авсеня продолжалось не меньше недели — за это время люди успевали и к себе в дом пригласить родню, и сами побывать в гостях.

На осенних праздниках радуются новому урожаю, благодарят за него Богов, угощают людей, помогавших хозяевам во время жатвы, делятся праздничными кушаньями с родными и со всеми, кто в этом нуждается.

Главные символы дня осеннего равноденствия у славян:

- Зерно;

- Хлеб;

- Каша;

- Яблоки;

- Мёд;

- Ягоды рябины.

Колос с зерном и свежий каравай занимают почётное место на столе. Непременно подают и горячую кашу из крупы нового урожая — этой кашей традиционно угощают всех работников, помогавших жать зерно. Подают и пироги с яблоками да мёдом, чтобы жизнь была сладкой, а урожай следующего года богатым. Красные ягоды рябины служат оберегом от худа, ими украшают все входы в дом и во двор.

Осенние праздники в пору осеннего равноденствия

Весь период празднования равноденствия называли Осенинами. Осенины могли начинаться за неделю до Авсеня (если Осенины длились две недели) или же за несколько дней до него, так, чтобы само равноденствие пришлось на середину недели Осенин (если праздник длился неделю).

Осенины начинаются с братчины — собрания старших мужчин из каждой семьи. Мужчины собираются на пир, приносят дары нового урожая со своего двора и обсуждают будущий деревенский праздник. Здесь же узнают, какой семье этой зимой понадобится помощь, если свой урожай не уродился, а у кого есть излишки, которые можно продать на ярмарке.

Во время Осенин, когда окончена работа на полях, начинается время свадеб. В наши дни особенно счастливой считается свадьба в день осеннего равноденствия. Встарь на сам праздник Авсеня всё же свадьбы играли редко — этот день был посвящён гуляниям всей деревни по поводу общей радости, а свадьбу справляли уже чуть позже. Однако, в наше время, когда не устраивают общих гуляний на осеннее равноденствие, можно провести свадьбу и в этот день.

После осеннего равноденствия начинали готовиться к зиме. Молодёжь собиралась на капустные вечёрки — на них девушки рубили капусту на засолку, а вечером на гуляния приходили парни. А дальше уж недалеко и до супрядок, зимних посиделок, на которых девушки пряли лён и шерсть.

Читайте также:

Солнцестояние у славян

Овсень (Авсень) — 22, 23 сентября, славянский праздник осени

Авсень (Овсень) – славянский Бог Осени

Праздники урожая: Зажинки, Спожинки, Дожинки и Осенины

день осеннего равноденствия праздникосеннее равноденствие праздник славяносеннее равноденствие у славянпраздник осеннего равноденствиясвадьба в день осеннего равноденствия

Славянский календарь праздников

Содержание

- 1 Славянский календарь праздников по времени года

- 2 Праздник Нового Лета

- 3 День Купало или летнего солнцестояния 21-22 июня

- 3.1 Ритуалы на Купалу

- 4 Осеннее солнцестояние – Праздник Сварога

- 5 21 декабря – Карачун День, Коляды день, Коловорот

- 6 Народные праздники на 2020 год

Темой настоящей статьи является славянский календарь праздников. Праздники и традиции сложились в народе не просто так. Каждое торжество связано с определенным временем года или событием. Определенный ритм жизни народа связан с ритмом природы и остается до сих пор важным для нас.

Славянский календарь праздников по времени года

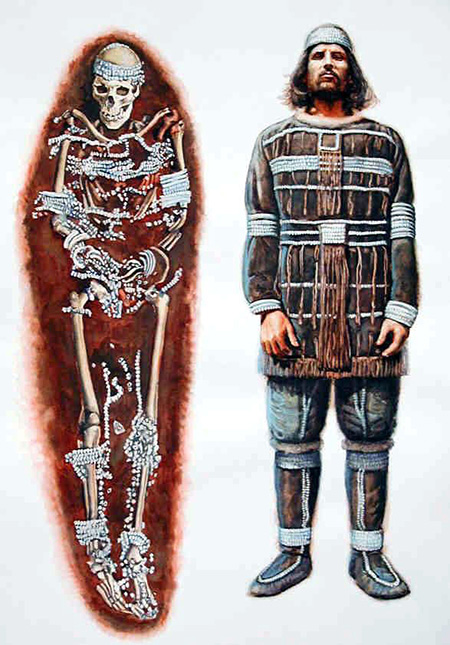

Главными точками отсчета являются четыре астрономических события. Весь период делится на четыре части или сезона. Это — весна, лето, осень и зима. Границей между сезонами являются: осеннее и весеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние. Наши предки выглядели довольно представительно, согласитесь:

Реконструкция предка из поселения Сунгирь-1 (Владимирская обл.), 25-30 тыс. лет до н.э.

Украшения изготавливались из бивня мамонта. Бивень мамонта при этом не только сверлили, но и распрямляли. Ни одна современная технология не позволяет сделать это, а наши предки — умели.

Но речь о другом — о традициях и ритуалах, которые дошли до нас в праздниках.

Календарь, который в настоящее время используется, далек от совершенства, поэтому даты астрономических событий несколько сместились. Обычно же приходятся на 21-22-е числа.

Каждому времени года соответствует большой праздник. Сама природа подсказала нам эти даты.

- 21-22 марта – Весеннее Равноденствие. В 2019 году – начало Лета 7527-го.

- 21-22 июня – Летний Солнцеворот.

- 21-22 сентября – Осеннее Равноденствие.

- 21-22 декабря – Зимнее Солнцестояние, Коловорот или Карачун.

Для удобства все даты праздников по древнему календарю славян соотнесены с современным календарем.

Итак, сперва рассмотрим четыре самых главных праздника.

Праздник Нового Лета

21-22 марта – Весеннее равноденствие. Это означает, что день равен ночи. Начинается Новое Лето. Мы до сих пор спрашиваем: сколько тебе лет? О том, почему стали праздновать год, а не лето, смотрите тут.

Наши предки так праздновали начало Лета: гулянье и веселье начиналось за неделю до Дня весеннего солнцестояния и продолжались неделю после. В общей сложности праздник Нового Лета длился две недели.

Из-за крещения Руси многие любимые народные праздники были переиначены. Так появилась Масленица.

Этот праздник на самом деле назывался Комоедица. Традиции праздника праздника видоизменились под влиянием церкви, но основные ритуалы сохранились. В Маленицу принято печь блины, сжигать чучело Зимы.

Как это было на самом деле.

О том, что праздник назывался Комоедицей, мы уже знаем. Славянскому Кому – Медведю – приносили подношения. Это были круглые желтые лепешки. Они символизировали солнце. Затем лепешки постепенно заменились блинами, когда научились делать блинное тесто. Отсюда поговорка: «Первый блин – Кому» (а не комом).

Сжигалось чучело Марены – богини смерти или зимы, а чествовали и встречали богиню Живу — Богиню жизни и весны.

Церковь долго боролась с народными праздниками. Весенний Комоед приходился как раз на проведение Великого поста. Совсем запретить самый любимый у народа праздник не получалось. Церковь его сдвинула и «приурочила» к церковным событиям. Так и появилась современная Масленица (раньше писалось: Масляница). Праздник утратил прежнюю сакральную связь с природой и астрономическими явлениями. Тем не менее, если знать его сроки и смысл, возможно возрождение этих связей.

День Купало или летнего солнцестояния 21-22 июня

День Солнцестояния – особенный по астрономическому статусу. Не только славяне, но и другие народы (например, ацтеки, племена Майи и другие) заметили особенное сакральное значение самого длинного дня.

Солнцестояние как астрономическое явление означает, что Солнце находится в самой высокой точке. Это самый длинный световой день в году.

Если в этот день собрать травы, они будут иметь большую целебную силу. Вода становится очищающей. То же самое и огонь. Главный летний праздник по древнему славянскому календарю.

Раньше это был праздник — День Купало. Из-за того, что григорианский календарь не совпадает с Славянским календарем, день Ивана Купалы (как по христианскому летоисчислению называется этот праздник), дата его сместилась. В 2019 году День Купало приходится на 6 — 7 июля.

В день Купалы разжигаются костры, чтобы прыгать через них, очищаясь тем самым от горестей и проблем. Ночь на Ивана Купала уже не празднуется, как Масленица. Тем не менее, о том, что такой праздник есть и он связан с кострами – слышали почти все.

Ритуалы на Купалу

Спать в самую короткую ночь нельзя. Игнорировать празднование Купалы никто не решался, ведь как ночь на Купалу проведешь – так и сложится дальнейшая жизнь отдельного человека и в целом всего селения или племени.

Древние славяне знали, что в эту ночь Ярило (Солнце) спускается на Землю, чтобы жениться. После «свадьбы» появляется Заря или Зарница. Людям, чтобы Солнце хотело возвращаться на Землю, конечно же следовало встречать его: жечь костры, водить хороводы, не спать, а всячески привечать.

Купала – это покровитель полевых цветов и плодов. Девушки плели венки из цветов, а женщины собирали травы. Венки плелись для того, чтобы гадать. Опуская в реку венок с укреплённой на нем горящей лучиной, девушка гадала. Чем дальше уплывал венок, тем счастливее ожидалась жизнь у его обладательницы. Она скоро выйдет замуж. Утонувший венок означал, что в предстоящем году девушка замуж не выйдет.

Собираемые травы в праздник обладали сильно выраженными целебными свойствами. Их сушили и потом применяли по назначению. Также заготавливали веники для бань. Излишне говорить, что веники становились буквально волшебными.

В ночь на Купалу было принято очищающее купание. В эту ночь, и это доказано учеными, вода приобретает целительные свойства. Наши предки-славяне знали об этом и устраивали массовые купания. Также они знали, что в эти дни вода становится особенной по составу во всех водоемах. Поэтому купались в ближайшем озере, пруде или речке.

После крещения праздник стал называться Иван Купала — от Иоанна Крестителя. Объяснение названия, опять же, то же, что и с любым праздником по славянскому календарю. Церковь не могла запретить народные праздники, а то, что эти праздники не совпадали с церковным календарем, христиан никак не устраивало. Поэтому и «подобирали» созвучное дате название или святого. В данном случае «подошёл» Иоан Креститель.

Праздник Бога Купалы – один из ключевых в славянском календаре. Традиционный обряд означал очищение, а также укрепление связи с Предками и Природой.

Осеннее солнцестояние – Праздник Сварога

22 сентября, плюс-минус день – происходит «разворот» Солнца. День становится короче, а дни – длиннее. Осеннее равноденствие отличается от весеннего, ведь происходит обратный разворот – от лета, к зиме. В этот день уравновешиваются энергии.

Осенью праздновали окончание сельскохозяйственных работ и благодарили богов за урожай.

Сварог – это прабог. Это бог неба, отец солнца и огня. Он «верховный владыка Вселенной, родоначальник прочих светлых богов» (А.Н.Афанасьев).

Сварог для русских мужская ипостась бога Рода, а Лада – женская.

Утверждения о многобожии не имеют под собой основания, как считают многие современные ученые-историки. У русского народа был единый бог, к которому обращались в молитвах.

«Принятие христианства одним из князей было актом государственной измены» (А.А. Тюняев).

Имя Сварог происходит от корня ВР, что с древнерусского означает «оберегать», «защищать». Свара – борьба, драка. А свар – сварить, соединить, спаять. Значение корней ВАР и ВЕР можно проследить по топонимам (названиям гор, городов и рек): Воронеж, Верея, Воробьевы горы и др.

Сварог «возжигал» солнце и огонь, потому что оберегал этим народ.

Культ Сварога начал формироваться 30-20 тыс. до н.э. и в 7-м тысячелетии до ношей эры он уже распространялся в других регионах. В Китае он стал культом Дракона. А в Древней Греции – двуликого Януса.

Как праздновать День Сварога?

С Дня Сварога начинались сватовства и свадьбы. Те девушки, которым не удалось в Купальскую ночь встретить суженого и прыгнуть с ним через костер, надеялись найти любимого в День Сварога. Молодежь гуляла, водила хороводы, качались на качелях-ладьях.

Принято было совместно накрывать на стол, есть «братчину».

21 декабря – Карачун День, Коляды день, Коловорот

Ночь с 21-го на 22-е декабря – самая длинная. А день — самый короткий. Карачун или Корочун, в этот день родился бог Коляда.

Надо ли объяснять, почему самая длинная ночь является мистической?

Ну, хорошо, раз подзабылся смысл, давайте вспоминать, что это наши предки праздновали?

Еда, которую готовили вместе называлась Коляда. А гулянья – Колядки. Костры, которые жги в Корочун назывались Крады.

Посолонь (означало – против Солнца или часовой стрелки) вокруг деревни или села катали Попа или Балду. Это – широкой горящий обрубок бревна. Если Поп или Балда «возвращался» в костер горящим, это означало предстоящую удачу. Балду «умасливали», а дорогу ему расчищали от снега. Конечно же, это увеличивало шансы на удачу многократно. Поливаемый маслом Балда возвращался в костёр горящим.

Из этого праздничного костра на утро брали угли в каждую избу для печей. На следующий день следовало ходить по гостям, устраивались игрища. Народ веселился, гулял, собирался у костра. Также было принято несколько ночей гадать. Именно в это время устраивались Колядки – песни и танцы ряженых.

Коловорот – в эту ночь Коляда (Солнце) только народился и надо ему помочь окрепнуть. Для этого и жгли костры и пели песни Колядки. Праздничные гулянья прогоняли темных и нечистых духов.

«Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа…» И. А. Гончарова «Обломов»

Народные праздники на 2020 год

Основные праздники по древнерусскому календарю и современные церковные праздники. Для удобства составим таблицу.

| Дата | По славянскому календарю | По современному календарю |

|---|---|---|

| 21-22 марта | Комоедица. Весеннее равноденстивие. Заклички Весны, печем жаворонков | 4 марта — начало Маленицы 10 марта — Прощеное воскресенье |

| 27 марта | Сжигаем чучело Марены | 1 апреля — День смеха |

| 14 апреля | День Семаргла и Воронец | 7 апреля — Благовещенье |

| 21 апреля | Лёльник, окончание первых Русалий | Вход Господень в Иерусалим |

| 24 апреля | Родоница. День поминовения предков | 28 апреля — Пасха |

| 30 апреля | Праздники Богини Живы | 1 мая — Мир. Труд. Май. |

| 9 мая | День Матери Сырой Земли | День Победы |

| 30 мая | Змейник Вешний | 1 июня — День защиты детей |

| 21 июня | Купальская ночь. День летнего Солнцестояния | 6-7 июля — День Ивана Купалы. Рождество Иоана Предтечи |

| 27 июля | Чуров день. День Предков | 28 июня — день крещения Руси |

| 1 августа | Перунова Стреча | |

| 8 августа | Стрибог летний | |

| 14 августа | Медовый спас | 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи |

| 19 августа | Яблочный спас | Преображение Господне |

| 19 сентября | Первая братчина | |

| 21 сентября | Осенний Стрибог. День Сварога | Рождество Пресвятой Богородицы |

| 27 октября | Дедова суббота, поминовение Предков | |

| 8 ноября | День Мыха. День воинов, мужской праздник | |

| 15 ноября | День Дивы или Веданье | |

| 29 ноября | Калита праздник — семейный, пекли пироги | |

| 6 декабря | Велесов день | 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы |

| 21 декабря | Корочун | |

| 24 декабря | День Коляды | |

| 25 декабря | День Лады | |

| 31 декабря | Щедрый вечер, Щедрец | Новый год |

| 8 января | Бабьи каши | 7 января — Рождество Христово |

| 19 января | Водосвет | Крещение Господне |

| 21 января | Просинец | |

| 15 февраля | Сретенье. Зима встречается с весною | Сретенье Господне |

| 1 марта | День Марёны, Навий день | 2 марта — Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) |

Итак, получилось маленькое исследование на тему: Славянский календарь праздников. Из самых главных праздников, которые многие тысячелетия праздновались нашими предками до нас дошли видоизмененные христианской религией. Главное – народу удалось сберечь традиции. Многие даты сместились из-за целенаправленной борьбы церкви с народными праздниками. Зная сакральный смысл и связь каждого из праздника с природой и со звездами, мы сможем их восстановить. Вполне по силам нам в «предлагаемые» официальные даты отмечать исконно славянские праздники.

Лада Фролова

Защитный обряд солнечного излома, на Авсеня

Для самого сильного в году укрепления защиты, отбрасывания худа

Подробнее

Даты праздника Овсень

22-23 сентября – День Осеннего Равноденствия.

Дата этого события переменчивая (плавающая) – то 22, то 23 сентября может прийти. Зависит наступление нужного числа и времени от Лунных суток, которые сами по себе непостоянны. Наши мудрые предки и до Луны были любы, да охочи ее прославлять по делу.

Подробнее: Славянский календарь

Различные названия праздника

Названия праздника Овсень очень созвучны с именем Бога Осени, а некоторые так и назывались, прямо по имени божества:

- Авсень;

- Таусень;

- Овсень;

- Осенины;

- Вересень;

- День Осеннего Равноденствия;

- День Осеннего излома;

- Осенний Солнцеворот.

Под Изломом сегодня можно понимать переход, перелом для смены одного времени года в другое.

Поверья в День Авсеня

Говаривали в такой день так:

Коли на полях зимою гладко, то и в сусеках будет сладко.

А еще ободряли друг друга:

Солнышко – на место,

Курочки – на седло,

Добра женка – за пряслицу,

Тогда не станет причины горевать да грустить.

Про власть Таусеня мудро глаголили:

Таусень, Таусень!

Дай всем понемножку,

Неси – не тряси,

Давай – не ломай,

Как в народной песне поют,

Когда по улицам ходят.

А про осеннее празднование и вовсе могли сказать:

По осени и у кошки пиры.

Народное празднование Овсеня

После Осеннего Солнцеворота, принято было зерном обсыпать друг друга «на счастье да удачу», варили кашу. Щедрованье делали – распевали песни о щедром урожае, что по осени дарован людям от Бога Авсеня. Просили в песнях также про будущий год – где надобно урожаю так уродить, чтобы закрома были заполнены на весь честной Мiръ. Все, кто сад имел, где уже яблоки уродили, старались яблони встряхивать в эту полночь, когда ожидали прибытие Солнцеворота.

Овсень праздник. Обычаи праздника

Ко дню Осеннего Излома большой смысл имело очищение всего в доме. Устраивалась стирка вещей, помывка комнат, окон, мебели, да всякой кухонной и прочей утвари. За поскотиной следили, порядок и чистоту у нее наводили. Избавлялись от всякого сору в доме, убирали ненужное, чтобы оставить только то, что годится в дело, для жизни. Важно еще не только тело и дом чистить, но и душу, мысли освободить от всякого разного негатива, дурного.

В День Осеннего Равноденствия – чем богаче выдался урожайный год, тем веселее да хлебосольнее встреча Авсеня проходила. Кучу гостей приглашали. Сперва – родичей, затем сородичей, а потом и друзей, соседей да почтенных гостей кликали. Очень любили делать ответные застолья. Каждая семья была рада встретить и накормить гостей, а потом, чтобы не обидеть, и на званые пиры через день ответно соглашались.

После праздника Авсеня люди начинали «закармливать» скотину, сжинали последние снопы, конопатили избы, коровушке кормилице подавали особый сноп пшеницы – пожинальник. Особливо женщины любили делать куколок-крупеничек, которые счастье и достаток к дому притягивали. А сделанные мастерицами волшебные куклы-успешницы всегда привлекали успех во всяком деле, начинании. На особом месте всегда были куклы-неразлучники, которые изготовлялись специально для осенних свадеб на счастье молодым, чтобы крепок были их союз да согласен.

Связь с Предками

Древние славяне понимали, что Авсень не только мост в доброе будущее людей проложит, но и других Богов позовёт, да поможет людям связь с ними наладить. А ведь в День Солнцеворота всегда истончаются границы между мирами! И народ, который сберег все знания предков, прекрасно знает об этом. Вот почему в такой день славяне любили воздать почести всем своим Предкам. Для этого устраивали в своих домах обряды поминовения, когда надобно:

- Вымести весь сор из избы (из дома), да вымыть все навколо (вокруг).

- Напечь сочных капустных пирогов или сладких (с брусникой, например).

- Собрать на застолье семью.

- Испить с семьей ароматного чая на ягодах да травах.

- Принести благодарность Предкам.

- Возблагодарить и Богов не забыть за вешнюю и летнюю пору, чтобы прошла уже, за добрый урожай к осени.

- Посидеть, да повспоминать бабушек, дедушек и других своих ушедших родимичей.

- Потом можно и за пир горой взяться.

- А к вечеру прийти в лес, собрать опавшую уже листву и сжечь ее на костре, зажженном по особому ритуалу волхвом.

Свято верилось, что так они укрепляли свою связь со своим родом. А за таким укреплением и помощь от предков всегда приходила.

Все свои личные чаяния, страстные желания к этому дню приберегали, чтобы Богам их принести. А для этого звали Богов – Сварога, Матушку Живу. К тому еще добавлялось, что народ отмечал закрытие Сварги для наступления холодной, тёмной поры времени года. Ведь не скоро еще она откроется – не ранее, как в День Весеннего Равноденствия, когда Ярило будет вступать в права. Люди благодарили Авсеня за урожай и в сердцах ожидали мирного да веселого периода Колядок.

Магические обряды праздника Овсень

]В день Осеннего Излома луна убывать начинает, посему славяне творили обряды больше для очищения, дабы освободиться от всего не нужного, старого, вредного да болезненного. Примечали хозяйки в семьях своих, у кого и где красота побледнела, у кого лишнего весу прибавилось, где неудачи одолевают – так сразу и зачинали волошбу творить обряды на очищение, устранение всего плохого, неполезного. Это лучшая пора для таких магических дел!

В обрядовый костер собранные опавшие листья бросали вместе со всем плохим, что за год повстречалось в жизни, накопилось. Как упал лист в костер, так с ним и прогорают дотла всякие помыслы дурные, обиды, да плохие слова, сказанные ранее. Коли лист сгорел, значит ушло то ненужное, что вы в него вложили да вдули дыханием своим. А когда лист не сгорел, унесло его ветром или упал на землю, значит, не пришло еще время уйти тому, что задумали, что в сердце держали.

А коли нужда была в исполнении чаяний каких, так просто немного ждали, пока Луна подрастет. И на растущую Луну сотворяли уже обряды на чаяния, желания. Говаривали, что в ту пору почти все Боги прислушиваются к людским ожиданиям да потребам. Ведь Авсень при Солнечном Изломе не только мост навел между Землей и Богами, да путь открыл между мирами, но еще и зорко стережет, чтобы никакая навная сила дурная не помешала, да лихо не учинила. Вот потому и следили, как луна подрастает, так сразу начинали в жизнь свою и дом, семью богатство звать, удачу, успех, да крепкое здоровье.

Обережную магию чинили так:

- Подбирали упавшие гроздья красной рябины.

- Развешивали рябину на окошках своих домов, изнутри дома.

- Верят и поныне, что такая ягода хранит дом от всяческой тьмы гнетущей, да лиха болезного.

- Веткой рябины можно и круг на окошке очертить, или коло дома его сделать.

- А вечером после захода солнца можно и возле свечи посидеть, да мысли в спокойное состояние привести, чтобы ощутить, как меняется в Мiре что-то, как важно было старое отпустить да с новым чаянием в новую пору вступить.

Гадание тоже устраивали. Особенно вопрошали о будущих планах – сбудутся, не сбудутся, может, что еще переделать надо, добавить или по-другому все на будущий год скроить. Много было способов разных, связанных и с птицей домашней, и со скотинкой, а также связанных с Лесом волшебным, да водою. Но пуще всего помогали в этом Резы Рода славянские, когда у себя в домах могли брать особые знаки, да по делу раскладывать их. Потом смотрели, как легли знаки, какие соседние, кто главный, что говорят вопрошающим людям и так далее.

Много можно узнать про гадание на Резах в разделе «Славянские Резы Рода».

Ничто на свете без Солнца выжить не сможет – все тянется к нему! Вот поделили Боги Творцы на 4 части Коло Сварога, чтобы легче было и Солнцу по небу катится, да и время исчислять, год делить. И один из таких циклов, как раз есть праздник Авсеня – Осеннее Равноденствие. Чудо праздника Авсеня может прочувствовать каждый из вас, если проведете обряд, величающий этого Бога Осеннего Солнца, да принесете ему благодарственные требы (подношения).

https://славяне.сайт/ovsen-prazdnik/

===============================

https://veles.site/news/slavyanskij-prazdnik-radog…

Славянский Праздник Радогощь

Осеннее равноденствие называли по разному: Таусень, Овсень или Радогощь

Славянский Праздник Радогощь (Новолетие — Таусень, Вересень, Световит, Овсень, Авсень, Усень, Осенины) — день осеннего равноденствия. Это один из основных четырёх праздников древних славян, приуроченных к положениям Солнца (Коляда, Масленица, Купала, Радогощь). В разной местности, где проживали разные роды славян, название праздника было различно. Где-то его называли Таусень, где-то Овсень, а где-то Радогощь. Упомянуть все варианты не представляется возможным, но главное, что все эти схожие по звучанию слова являются одним славянским праздником, на котором отмечали Новолетие. Дата осеннего равноденствия приходится с 19 по 25 сентября. Именно тогда заканчивается лето, и наступает настоящая осень. К этому времени созревают плоды, подрастают птенцы и родившиеся весной и летом лесные звери, и что не менее важно, подходит к концу сбор урожая. Поэтому Радогощь — это в равной степени праздник Солнца и урожая.

В 2021 году Славянский Праздник Радогощь приходился на 25 сентября

В день осеннего равноденствия ночь равна дню по всей Земле:

В момент равноденствия центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Это тот «переломный» момент, когда Солнце переходит из Северного полушария в Южное. Поэтому в Северном полушарии после этого начинается осень, а в южном весна.

Как праздновали Новолетие или день осеннего равноденствия?

После праздника, Солнце уже не припекает и начинает готовиться к очередному перерождению на Коляду. День становится короче, а ночи длиннее и холоднее. Как говорили на Руси: «День убегает не куриными, а лошадиными шагами».

Мать-Природа готовится ко сну, а врата Ирия закрываются до Коляды. На Руси этот день всегда отмечали пирогами и выпечкой, брусникой и яблоками, а также народными гуляньями, игрищами, песнями и хороводами. К празднику пёкся огромный медовый пирог (в человеческий рост). И во время празднования за пирогом прятался жрец или волхв и спрашивал: «Зрите ли мя, детушки?».

Если жреца не было видно, то урожай был богатым. Если же народ кричал, что жреца видно, то урожай был бедным.

Народная примета гласила: «Рябины в лесу много — осень будет дождливая, если мало — сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму». У славян существовало поверье, что рябина защищает дом от тёмных сил, поэтому в праздник Радогощь ветка рябины вешалась на оконные рамы для охраны на всю зиму.

Осеннее равноденствие для наших предков было временем вознесения благодарностей Родным Богам за урожай и достаток, а также воздаяние почестей усопшим. Поэтому первый испечённый хлеб из собранного урожая, приносился в требу Богам. По одной из версий в день осеннего равноденствия у славян наступал седьмой месяц года, посвященный славянскому Богу Велесу, поэтому этот день также называли Вересень. Этот великий праздник славяне справляли в течении двух недель — неделю до и неделю после дня осеннего равноденствия.

В конце сентября древние славяне ходили в лес за грибами (в частности за царём грибов — боровиком), ягодами и целебными растениями. Конечно же празднование конца сбора урожая не обходилось без застолий, песен и хороводов. В этот день сжигали соломенную птицу, тем самым провожая Светлых Богов и Предков в Ирий.

Свадьба в день праздника осеннего равноденствия

Как уже упоминалось выше, Новолетие или день осеннего равноденствия был днём урожая. Именно поэтому в этот день почитали славянскую Богиню Ладу. Делалось это не случайно, т.к. она считалась богиней весенне-летнего плодородия и покровительницей свадеб и брачной жизни. В связи с этим, решение о заключении брачного союза принималось именно в летне-осенний период. Игрались же свадьбы чаще всего после полевых работ.

Календарь славянских праздников и список языческих обрядов

Древние языческие и славянские традиционные праздники, главные памятные даты и обряды, значение которых важно для всего Рода, находились в календаре определенного числа или месяца не просто так. Все праздники славянских народов и традиции тесно связаны с Природой и ее жизненным ритмом. Мудрые предки понимали – невозможно повернуть ее вспять и бессмысленно переписывать старые стили на новые.

В нашем календаре языческих праздников славян мы указываем для вашего удобства даты по новому стилю. Если Вы хотите праздновать их по старому, просто отнимите от указанного числа и месяца тринадцать дней. Мы будем искренне рады тому, что Вы проникнетесь честностью и полезностью, разумностью и благодатью языческих праздников Древней Руси и Предков-славян, их традиций и поможете возродить и передать их своим Потомкам для укрепления силы всего Рода. Для желающих войти в новый ритм с обережной защитой амулетов, заходите в наш каталог — славянские обереги.

Природный календарь славян основан на четырех главных точках – днях осеннего и весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Они определяются астрологическим расположением Солнца относительно земли: возможно смещение в датах от 19 до 25

| Лето (год) | Зимнее солнцестояние | Весеннее равноденствие | Летнее солнцестояние | Осеннее равноденствие |

| 2016 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 19 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2017 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2018 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 19 марта | 22 июня | 25 сентября |

| 2019 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 21 марта | 21 июня | 23 сентября |

| 2020 | 19,20,21 декабря (22 — Коляда) | 20 марта | 22 июня | 22 сентября |

| 2021 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2022 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 19 марта | 21-22 июня | 25 сентября |

Само же годовое Колесо – Коло Сварога состоит из двенадцати лучей-месяцев. Силой Богов и Рода она запущено в непрерывное вращение посолонь и образует Круговорот Природы.

Саму любовь славян к своей Земле и Круговороту стихий и времен года отражают древние языческие названия каждого месяца. В одном емком слове отражена суть времени и ласковое обращение к Природе, понимание ее трудной Круглогодичной работы во Благо своих детей.

Вот как называли наши Предки месяцы, в которых справляли главные славянские праздники:

Январь — Просинец, Февраль — Лютень, Март — Березень, Апрель — Цветень, Май — Травень, Июнь — Червень, Июль — Липень, Август — Серпень, Сентябрь — Вересень, Октябрь — Листопад, Ноябрь — Грудень, Декабрь — Студень

Зимние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в декабре

3 декабря День памяти богатыря Святогора

В этот день славянами вспоминается и почитается богатырь-великан Святогор, принесший Руси большую пользу в борьбе с печенегами. Его подвиги описаны наравне с героизмом Ильи Муромца в славянских былинах, жил он на высоких Святых горах, а по преданию его тело захоронено в Гульбище, боярском кургане больших размеров. В такой праздник хорошо рассказать своим Потомкам о великане Святогоре и продлить Память о его наследии, поведать и о Родных Богах славян.

19-25 декабря Карачун

Карачун – второе имя Чернобога, спускающегося на землю в дни зимнего солнцестояния, Коловорота (длится 3 дня в промежутке с 19 по 25 декабря). Карачун является злым подземным духам и имеет при себе слуг в образе медведей – буранов и волков – метелей. Это мороз и холод, укорачивающийся день и беспроглядная ночь. Однако вместе с этим Карачун считается справедливым Богом смерти, не нарушающим земные Порядки просто так. Чтобы защититься от гнева Чернобога достаточно соблюдать Правила и носить славянские амулеты-обереги.

По завершению Карачуна наступает Праздник — Коляда, Солнечное Рождество

Коляда – это молодое Солнце, воплощение начала новогоднего цикла. С этого дня начинались Большие зимние Святки и поворот Солнца на весну. В это время дети и взрослые рядились в сказочных персонажей и зверей и под именем Коляды стувались в избы зажиточных семей. Под задорные песни и пляски они требовали угощений от накрытого стола и желали хозяевам счастья и долголетия. Обидеть колядующих означало навлечь на себя гнев самого Коляды, поэтому накануне Солнечного Рождества начиналась подготовка сладостей и варка кутьи.

31 декабря Щедрый вечер, Щедрец

В этот день Больших зимних Святок, собирались и выходили по улицам играть представления. Собирать угощения, славить и щедрых хозяев и шуточно ругать скупцов. Щедрый, добрый вечер! – кричалось каждому прохожему в приветствие. Отсюда и пошло название этого зимнего славянского праздника со времен языческой веры.

Языческие и славянские праздники в январе

6 января Турицы

Тур – это сын Велеса и Макоши, покровитель пастухов, гусляров и скоморохов, юношей – будущих воинов и кормильцев семей. В этот славянский праздник производился обряд посвящения в мужчины, а также выбирался главный пастух в селенье. Этот праздник закрывает Велесовы Зимние святки и поэтому все спешат погадать последний раз, что же ждет их в будущем, накрывают богатый стол.

8 января Бабьи каши

В этот славянский праздник чествуют повивальных бабок и всех старших женщин Рода. Им преподносятся щедрые дары и славления, а в ответ они обсыпают своих детей и принятых когда-то младенцев зерном с благославлением и пожеланием щедрой Доли и Легкой Судьбы. Символ Рода в славянских оберегах также помогает сохранить связь между поколениями, привить Потомкам уважение к своим Предкам.

12 января День похищений

В этот не славянский праздник, а памятный день Велес похитил супругу Перуна, Додолу или иначе Диву в отместку за отказ на предложение руки и сердца, а позже и Марену, супругу Даждьбога, которая стала женой Кащея и родила ему много дочерей-демониц. Поэтому двенадцатого января остерегаются выпускать девушек гулять одних и работают над усилением личных защит: изготавливают украшения-амулеты, вышивают на женских рубаха обережные орнаменты.

18 января Интра

Это древний языческий праздник славян, в день которого они почитают участника Воинского Триглава Интру. Он, Волх и Перун составляли Свод качеств, необходимых для воина. Интра символизировал Свет и Тьму как борьбу противоположностей и необходимость выбрать верное, порой и жесткое решение. Также Интра, Индрик-зверь является и покровителем колодцев, туч, змей, Навьим Богом, поэтому в такую ночь Ведуны заговаривали на защиту все печные трубы, чтобы темные духи в виде змей не смогли проникнуть в дом.

19 января Водосвет

Можно заметить, что обычаи этого праздника очень напоминают христианский праздник Крещения. Однако христиане заменили название языческого праздника «Водосвет» на «Крещение Господне», а суть и традиции остались прежними хоть это и не христианский праздник и даже католики не отмечают 19 января.

В этот день славяне отмечали языческий праздник Водосвет. Считалось, что собственно в этот день, вода делалась светлой и превращалась в целебную. По традиции в этот день купались в проруби. Если окунуться не было возможности, тогда обливались водой в тёплом месте. После того, как все искупались, собирались гости и желали друг другу здоровья до следующего Водосвета.

Считалось, что такое купание заряжает человека здоровьем на весь год. Славяне верили, что в этот день Солнце, Земля, а также центр Галактики располагаются таким образом, что вода структурируется и открывается канал общения между людьми и центром Галактики, своего рода связь с космосом. Именно поэтому вода и то, что состоит из воды, считалось хорошим проводником. Вода способна «запоминать» как отрицательную, так и положительную информацию. И естественно может либо восстановить человека, либо наоборот разрушить его.

Наши предки верили в целебные свойства воды и понимали, что от качества воды зависит здоровье человека.

21 января Просинец

Этот славянский праздник посвящается славлению Небесной Сварги и возрождению Солнца, смягчению холодов. В древности языческие Ведуны вспоминали и благодарили Крышеня, давшего людям огонь для растопления Великого Льда и пролившего из Небесной Сварги живительную Сурью – воду, которая 21 января делает все источники целебными и омолаживающими.

28 января День угощения домового — Велесичи, Кудесы

В этот день славят детей Велеса – его небесных воинов и благодарят Бога за такую защиту Рода. Также не забывают и про Домового, угощают его самым вкусным в доме и просят не обижаться на что либо, поют ему песни и сказки, стараются задобрить и развлечь. В этот день кудесят все: от духов до людей, поэтому не стоит удивляться происходящим чудесам и подшучиванием Батюшки-Велеса над нами. Если хочется, то можно принести требы под ель или сделанный кумир Родного Бога прямо в лесу.

Языческие и славянские праздники в феврале

2 февраля Громница

В этот зимний славянский праздник можно услышать удивительные единичные раскаты грома – так Перун поздравляет свою супругу Додолю-Маланьицу, Молнию, приглашая и нас славить богиню и просить у нее милости – не сжигать амбары и дворы в гневе, а работать во славу будущего урожая, вызывая дожди. Также в такое время смотрели на погоду и определяли – засушливым будет год или же нет.

15 февраля Сретение

Это древний славянский праздник встречи Весны и Зимы, последних зимних холодов и первых весенних оттепелей. В знак уважения к Солнышку пеклись требные блины, а в полдень сжигали Ерзовку, куклу из соломы, выпуская дух Огня и Солнца на свободу. Любопытно, что все многочисленные, связанные с этим днем приметы довольно точны. Поэтому рекомендуем наблюдать погоду на Сретение и строить планы исходя из предсказанного Природой.

16 февраля Починки

Починки – это важная дата, наступающая сразу же после языческого праздника древних славян Сретения. С этого дня принимались за починку телег, заборов, овинов, амбаров и сельскохозяйственного инвентаря. Готовь телегу зимой – именно с Починок пришла к нам такая мудрая пословица. Также следует не забыть и о Домовом, принести ему угощения и поговорить с ладом да миром для установления контакта и получения поддержки в работе на пользу хозяйства.

18 февраля Троян Зимний, день Стрибожьих внуков», поминовение павших у Троянова Вала

Этот замечательный славянский праздник – день Памяти павших воинов, достойных Сварожьих внуков. В их честь совершались обрядовые реконструкционные бои и приносились щедрые помины, а Потомкам рассказывалось и наглядно показывалось – как много сделали для всего Русского Рода участвовавшие в бою у Троянова Вала воины.

28 февраля Великий Велесов день

Великий Велесов день наши предки праздновали именно 28 февраля, а в високосный год 29 февраля.

Сегодня можно встретить информацию, что день Велеса празднуют 11 февраля, никак при этом не объясняя сей факт и откуда повелось праздновать 11-го. Однако мы же склоняемся строго к 28 или 29 февраля. В этот праздник славили Великого Бога Велеса приносили требы, проводили обряды и игровые забавы, как символ скорого окончания холода, его отступления вместе с Марой.

Весенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в марте

1 марта День Марены, Вьюницы, Навий день

В этот день славят богиню Зимы и Смерти Марену, владеющую Навьим миром и помогающую людям после жизни дойти до Калинова Моста. По нему можно пройти через черту Яви и Нави, реку Смородину. В ночь перед этим праздником в Яви пробуждались все не усопшие, забытые и незахороненные души умерших. Они могли ходить по дворам, пытаясь получить внимание и даже вселяться в живых. От того в то время люди надевали личины – маски животных, чтобы навьи злые духи не заметили их и не смогли навредить. В последний Навий день принято почитать своих усопших Предков и готовить поминальный стол, приносить требы и воздавать Славу за прожитую жизнь и данных ими Потомков Рода. Угощать своих умерших Родных можно как и на могилах, так и пустив по воде скорлупы от крашеных яиц – если они ушли в другой мир давно и жальника, могилы уже не осталось или она очень далеко.

14 марта Овсень малый

По древнеславянскому обычаю на Малый Овсень приходился Новый Год – начало пробуждения Природы и ее готовность к сельскохозяйственным работам и плодородию. Соответственно, март был ранее первым месяцем года, а не третьим. Овсень, появившийся чуть позже на свет и считающийся младшим брат-близнец Коляды. Именно он доносит до людей знания брата и помогает воплотить их в практический опыт. В этот день принято радоваться новому году и строить планы на будущее, начинать новые дела, славить пробуждение Природы.

19-25 марта Комоедицы или Масленица, Великдень

Языческий праздник Масленица – это не просто славянская встреча весны и веселые проводы зимы. Это день весеннего равноденствия, поворотный момент в календаре и укладе жизни. В христианском празднике Масленицы языческая Комоедица сохранилась практически со всеми ее традициями: сжигания чучела зимы – Марены, угощение блинами – Комами и еда их всю неделю. Первые солнечные блины обычно отдавали в качестве треб Медведю, олицетворению Велеса. Их раскладывали на лесных пеньках, а дальше шли жечь обрядовые костры, в которых сжигали ненужное старье и очищали себя и свою семью от ненужного груза. Начинали праздновать Комоедицы за неделю до дня Равноденствия и продолжали веселиться еще неделю после него.

22 марта Сороки или Жаворонки

Этот славянский праздник является продолжением славления весеннего равноденствия, а называется так из-за того, что по обычаю начинают прилетать сорок новых видов птиц с зимовья, в том числе и первые жаворонки. И даже они в этот раз припозднились, то в каждой семье выпекались свои сдобные жаворонки, которые должны были привлекать настоящих. Обычно это доверялось делать детям, которые с удовольствием бежали закликать весну, а после лакомились вкусной выпечкой. В виде жаворонка делались и деревянные обереги для дома. Они привлекали счастье, здоровье и удачу.

25 марта открытие Сварги или Закликание весны

На последнее, третье закликание весны с ржаными ароматными жаворонками, играми и хороводами происходит Открытие Небесной Сварги и на землю сходит Жива. Наконец-то природ проснется, оживет и начнет свой рост в течение рек и сеянцах, молодых побегах и новых ветках деревьев. В этот славянский праздник чувствуется Живое дыхание Богов, благосклонно относящихся к явьим Потомкам.

30 марта Ладодение

В этот мартовский день славили Ладу: богиню любви и красоты, одну из двух небесных Рожаниц, Богородицу. Этот славянский праздник сопровождался хороводами и плясками, а также выпеканием журавликов из пресного теста для домашних семейных оберегов. Светлый день добра и тепла позволял зарядить и украшения для девушек или замужних женщин – серьги, кулоны и браслеты с ладинцами, символизирующими гармонию женской красоты, здоровья и мудрости.

Языческие и славянские праздники в апреле

1 апреля День Домового или его пробуждение

Этот веселый славянский праздник посвящался Домовому – тому самому духу, что оберегал ваш дом, подворье и закрома. Первого апреля он просыпался от зимней спячки, в течение которой он делал только важные дела – охранял ваше имущество, и начинал активную работу по наведению уюта и привлечения достатка в семью. Чтобы он быстрее проснулся и стал бодрее – его угощали молоком и другими вкусностями, начинали шутить и играть с ним и друг с другом – разыгрывать и рассказывать анекдоты, надевать одежду наизнанку, а носки или обувь порознь.

3 апреля Водопол День водяного

Именно в этот день просыпался Водяной и начинался ледоход и разлив рек. Этот славянский праздник посвящался ему: рыбаки несли щедрые дары для Водяного в надежде, что тот наведет порядок в водном царстве и отблагодарит угощающих щедрым уловом, не порвет их сети, пригонит в них крупную рыбу, а также накажет русалкам не трогать их и их близких. Некоторые артели могли принести в дар и целую лошадь, однако чаще всего требы ограничивались молоком, маслом или хлебом с яйцами. Кидая их в холодную весеннюю воду, славяне надеялись – Водяной дух проснется в хорошем и сытом настроении.

14 апреля день Семаргла

В этот славянский праздник Семаргл-Огнебог топит последние снега, превращаясь в пылающего крылатого волка и летая по полям. Именно этот Бог Солнца и Огня охраняет посевы и дает хорошие урожаи и именно он может сжечь дотла все живое. Говорят, что Семаргла выковал из искры сам Сварог на своей священной кузнице. Каждую ночь он стоит на страже Порядка с огненным мечом и только в день осеннего равноденствия приходит к Купальнице, чтобы у них появились дети – Купало и Кострома. Требы Огнебогу приносят, бросая их в костер, обереги с Семарглом также активируют в его пламени с просьбой Бога о защите.

21 апреля Навий день или Поминовение предков

В этот день весенних святок души умерших Предков спускаются к нам, чтобы навестить и услышать про нашу жизнь, радости и печали. Поэтому производится поминовение родственников на могилах и принесение тризны: угощения в память о них. Более старших в Роду поминают, опуская в воду скорлупки от крашеных яиц, чтобы к Русальему дню они были переданы им как дорогая весточка от близких. Также как и первого апреля, в день Марены, в этот славянский праздник выходя на Явью сторону и не усопшие, не упокоенные, неприкаянные, обиженные покойные души. Именно поэтому многие опять надевают личины для защиты себя от них.

22 апреля Лельник Красная горка

В этот удивительный праздник и еще долго после него славили Лелю, богиню весны, молодости и помощницу в получении будущего урожая. На высокий холм, Красную Горку усаживали самую молодую и красивую девушку, приносили ей всяческие дары: молоко, хлеб, сладости и яйца, водили вокруг нее хороводы и радовались пробудившейся после зимы жизни. Раскрашенные, писаные яйца раздавались родным и близким, а также неслись уже покойным Предкам в качестве помина. Такие цветные, расписные яйца вообще являются частью славянской культуры, некоторые из них следовало приберечь для последующих один за одним других весенних праздников пробуждения ПриРоды и славления Ярилы, Живы, Даждьбога.

23 апреля Ярило вешний

В этот славянский праздник выходят на улицу встречать и благодарить покровителя пастухов и защитника от хищников домашнего скота Ярилу-весеннее Солнышко. С этого периода начинаются первые весенние свадьбы и производится символическое оплодотворение – Отмыкание Ярилой Земли и выпускание первой росы, которая считалась сильной и использовалась при обрядовых катаниях мужчин по земле для увеличения их здоровья и богатырской воли. Ярилина роса бережно собиралась и использовалась впрок как живая вода для лечения многих недугов.

30 апреля Родоница

В этот последний день апреля и Красной Горки заканчиваются весенние холода и люди идут поминать предков, принося им стандартные требы: кутью, блины, овсяный кисель и писаные яйца. Также в этот день устраиваются соревнования: катание с горы писаных яиц. Побеждает тот участник, чье яйцо укатится дальше всех и не разобьется. Такая выкатка земли яйцами символизирует ее будущее плодородие. К полночи все празднующие готовят зачин и собирают огромный большой костер на той же горе для празднования Живина дня.

Языческие и славянские праздники в мае

1 мая Живин день

Сразу в полночь первого мая начинается славянский весенний праздник в честь Живы: богини весны, плодородия, рождения жизни. Дочь Лады и супруга Даждьбога, Живена дает жизнь всему живому и наполняет этой созидательной силой весь Род. При зажженном костре в ее честь женщины и девушки, которым покровительствует богиня, берут в руки метлы и совершают обрядовую пляску-уборку от нечисти, прыгают через Животворящий Огонь, очищаясь от зимнего навьего сна и морока. Жива – это движение природы, первые побеги, первые ручейки, первые цветы и первая любовь.

6 мая День Даждьбога — Овсень большой

В этот день славят Даждьбога, ПраРодителя славян, Бога Плодородия и супруга Живы. Именно в этот день он отрекся от Марены и сделал выбор в пользу дочери Лады, тем самым – став вместе с Живой на защиту Природы и ее Плодов. Шестого мая люди выходят в поле и производят первые ритуальные засевы, выводят скот на свежие поля, а также начинают строительство новых домов, ну и конечно же – приносят щедрые требы дедушке Даждьбогу и радуются жаркому солнышку как символу настоящей весны и будущего обильного урожая.

10 мая Вешнее Макошье

Это день почитания Мать-сырой-Земли и ее покровителей – Макоши и Велеса. В этот день запрещалось ранить землю: копать, боронить или просто втыкать в нее острые предметы – ведь она просыпается после зимнего навьего сна и наполняется живительными соками. Все ведуны и просто чтящие Природу братья-славяне выходили в этот день со щедрыми дарами на поля и выливали Матушке Земле полные чарки, славя ее и прося хорошего урожая, ложились на нее и слушали ее ласковый родительский шепот с советами и наставлениями.

22 мая Ярило мокрый Троян, Трибогов день

В этот день происходит прощание с Ярилой – весенним Солнцем и славятся три летних Бога Сварожьего Триглава, сильных в Прави, Нави и Яви: Сварога, Перуна и Велеса. Считается, что Троян собрал в себе силу каждого из них и ежедневно стоит на страже Природы от нападения Чернобога. На Трояна производили посвящение мальчиков в воины, поминали предков и делали обереги от душ неприкаянных покойников, в том числе и опахивали целые деревни защитным, обережным кругом от злых навьих сил, а женщин и девушек очищали от морока перед свадебными обрядами и деторождением.

31 мая Праздник кукушки или Кумление

Этот очень интересный славянский праздник подразумевает то, что все мы братья и сестры одного Рода. Поэтому желающим покумиться – сродниться, не имея прямого кровного родства, в последний день весны предоставляется такая возможность. Также можно попросить желаемого у Живы – просто расскажите свои надежды и мечты кукушке, она донесет их до Богини и прокует ей о вас. Также в этот древний языческий праздник славяне обменивались подарками-оберегами с дорогими и близкими им по духу людьми.

Летние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в июне

1 июня Духов день или начало Русальей недели

Духов день начинается с первого дня лета и продолжается всю неделю, называемую Русальей. С этого дня Марена выпускает погостить умерших предков в Явь, а их Потомки приглашают их в свои дома, раскладывая по углам березовые ветки, символизирующие Родовые связи. Однако вместе с ними активируются и не упокоенные, самоубивщиеся и утопившиеся люди. Чаще всего это женщины и Русалки. Вода в это время наиболее активно принимает и проводит энергию Прави, Силави и Яви. С помощью нее можно выздороветь, навести порчу или же что-то узнать. В качестве треб на берега рек приносили одежду и рушники для русальих детей, а чтобы духи не смогли проникнуть в тело, носили обереги с Одолень-травой.

19-25 июня Купало

Это главный летний языческий праздник у славян – День Солнцестояния, Коловорота. В этот день совершаются многие обряды – ведь сила такого периода очень большая. Собранные на Купало травы имеют большую ценность. Ярый огонь костра очищает людей, а вода смывает с них все горести и болезни. Пир, игры да хороводы с обрядами продолжаются с зари до зари. Это славянский веселый и жизнерадостный праздник, символом которого на весь год остаются обереги с Одолень-травой, Цветком Папоротника и Коло Года.

23 июня Аграфена Купальница

Этот языческий древнеславянский праздник открывал купальный сезон. В каждом доме начинали заготавливаться целебные банные веники и проводилась ритуальная топка бань для чистки родных – пропаривания, и последующей зарядки – восстановления здоровья при окунании в открытые водоемы. В день Аграфены Купальницы, как и на других святках, девушки всех возрастов ходили со славлениями и прошениями преподнести подарки: славянскую верхнюю одежду, рубахи с вышивкой, украшения из серебра с обережной символикой.

Языческие и славянские праздники в июле

12 июля День Снопа Велеса

С Велесового дня начинает прибывать жара и производится покос сена скоту, завязываются вбирающие в себя плодородный дух полей первые снопы. Поэтому и приносятся требы и славления Велесу, как покровителю земледелия и скотоводства. Также в этот день величали и Алатырь, а Велеса просили пододвинуть его на время и дать душам своих предков пройти в Навь и обрести там свой покой. Чиры Велеса в этот славянский летний праздник наносились на его кумиры, а также личные и домашние амулеты-обереги. Также в этот день приносятся требы в Священном Огне.

Языческие и славянские праздники в августе

2 августа Перунов день

Этот древне языческий славянский праздник посвящался чествованию и славлению Бога грома и молний, Перуна. В такую дату все мужчины освящали свое оружие, чтобы оно служило верой и правдой хозяину, было острым, а также вызывали дождь после длительной засухи для спасения полей и урожай. Перуну приносились жертвы и просто щедрые требы к алтарю с кумиром и символом: выпечка, хлеб, квас. Надетая с благословлением Бога секира Перуна или другой славянский талисман охраняли владельца на чужбине и в трудных ситуациях.

15 августа Спожинки

Спожинки, пожинки или обжимки – это языческий праздник древних славян со славлением Велеса и срезанием последних урожайных снопов зерна. В каждом поле оставляли последний пучок пшеницы и завязывали его в виде бороды Велеса, в знак уважения и понимания всего того подаренного им великого дара земледелия. Также в это время начинали освящать на Великом Огне собранные мед, яблоки и зерно, приносить их в требу вместе с хлебом и кашей Родным Богам.

21 августа День Стрибога

Это славянский праздник в честь Стрибога, повелителя ветра и управляющего смерчами и стихийными бедствиями Бога. В этот день приносят требы для заверения своего уважения: лоскутки, зерно или хлеб и просят снисхождения – хорошего урожая в следующем году и целых крыш над головой. Стрибог является родным братом Перуна и держит в своем кулаке семьдесят семь ветров, живя на острове-Буяне. Именно поэтому предки верят – он может донести просьбу или желание Родным Богам и наказать обидчиков, где бы они не находились.

Осенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в сентябре

2 сентября День памяти князя Олега

Князь Русский Олег сделал много для своего народа: заключил договор с Византией и наладил торговые пути с беспошлинным сбытом, объединил разрозненные славянские Роды в Единый – Киевскую Русь, дал достойное воспитание сыну Рюрика Игорю, и прибил свой щит как символ победы на ворота Царьграда. Вещий Олег погиб по вине своего коня, как и предсказывали это мудрые Жрецы. Как бы он не старался изменить ход судьбы, это было невозможно.

8 сентября Род и Роженица

Этот славянский праздник посвящен семьи и его благополучию. В такой светлые день Славят Рожаниц: Лелю и Ладу и весь произведенный ими Род. После принесения треб Родным Богиням начинаются обрядовые игры и ритуальные похороны мух, символизирующих скорое оцепенение всех насекомых и впадение в спячку до весны. Кроме пира на весь дом, близкие люди обменивались подарками и оберегами со славянскими символами: Ладинцем, Рожаницей, Родом и Родимичем, а также торжественно вешали и ставили лики и кумиры Богов на Алтарь.

14 сентября Первые Осенины, День Огненного Волха

В этот день земледельцы начинали праздновать Первые Осенины – день Урожая и благодарить матушку Землю за него. Также стоит вспомнить и чествование Огненного Волха – сына Индрика-зверя и Матери Земли, мужа Лели, любовь которых выдержала все преграды и обстоятельства, а мудрый, храбрый и чистый образ Волха четко отражен славянскими сказками в главном герое Финисте Ясном Соколе.

21 сентября День Сварога

В этот сентябрьский день славяне отмечали праздник Сварога и славили его за то, что он снизошел и научил людей ремеслам вместе с Велесом, подарил священный Топор и Кузницу. Тем самым Род Русский мог выжить и заняться делом осенней и зимней порой. В этот день принято резать откормленных за лето кур, и первую из подворья отдать Сварогу в качестве треб. Осенние смотрины и свадьбы также начинались с этого дня, а братины собирали в избах девушек огромное количество молодых парней. В этот день также происходило закрытие Сварги и уход в нее до весны богини Живы.

22 сентября Праздник Лады

Лада, как Богородица и подательница семейного благополучия, покровительница всего живого, заслужила у славян праздник во славу себя. В это время ее благодарили за снятый урожай и достаток, а также за посланную вторую половинку и создание новой семьи, играли свадьбы с обрядовыми обручальными кольцами, а также дарили своим выросшим дочерям обережные украшения с Ладинцами как талисман для красоты и гармонизации женской судьбы.

19-25 сентября Радогощь, Таусень, Овсень или Осеннее Равноденствие (Новолетие)

В этот день подводились итоги и считался убранный урожай и сделанные запасы. Люди славили главного Бога Рода и Рожаниц и приносили им щедрые требы в благодарность за покровительство и помощь. На некоторых территориальных областях славяне начинали праздновать Осеннее равноденствие с закрытия Сварги, Праздника Небесного Кузнеца или Богача и все это время вели щедрые пиры.

Языческие и славянские праздники в октябре

14 октября Покров, с введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов, хотя точного названия праздника не сохранилось. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме.

30 октября День богини Макоши

В осенний день славили Макошь, ту – что прядет человеческие судьбы, покровительствует семьям и детям в ней, дает счастливый яркий очаг и помогает научиться женским ремеслам: ткачеству, прядению, шитью, вышиванию. Ей приносились требы под кумиры на Алтаре или же на поля и в реки: сладкие булочки, монетки и пшеница как символ зажиточности. Также в этот день активировались заранее вышитые обереги для дома, символы и славянские амулеты-украшения.

Языческие и славянские праздники в ноябре

25 ноября День Марены

В последние дни осени Марена окончательно выгоняет Ярилу и накрывает Явь своим покрывалом холода, снега и льда. Этот языческий праздник славян не содержит в себе радости. Люди примиряются с фактом и в зачине кладут скромные требы Богине, однако все равно стараются показать Маре свое бесстрашие и готовность выжить даже самой лютой зимой. Также в эту дату внимательно относятся к духам умерших Предков, их шепоту в последних оставшихся листьях и стараются принести помин, задобрить навьи Силы.

Просмотры: 132 694

Осеннее Равноденствие — один из четырёх священных праздников, которые почитались и торжественно отмечались с древнейших времён. Кроме Осеннего Равноденствия это Зимнее Солнцестояние, Весеннее Равноденствие и Летнее Солнцестояние. Вечный круговорот. И так каждый год во всех культурах мира во все века и времена.

23 сентября 2022 года в 04:03 по Московскому времени Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное и наступит день осеннего равноденствия, т.е. астрономическая осень в северном полушарии, и весна – в южном. В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам.

На Руси день осеннего равноденствия считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями. В этот день рябиновые кисти вместе с листьями вставляли вечером между оконными рамами, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы. «Когда солнце слабнет — самое время рябинкой впрок запастись. На повети убрать, место нечистой силе заступить. Ведь чисты и ветка рябины, и ягода. Держит это дерево крепко силу осеннего равноденствия. А уж коли тебя нечисть мучит, сна не дает, к груди подступает, душит, — возьми ветку рябины, очерти ею вкруг себя — и сгинет нечисть.»

В день Осеннего Равноденствия наступает время Великого Праздника Заревницы. Такое название день получил из-за зарева от степных палов — сжигали в полях сухую траву. С Заревницы дни быстро убегают, ночи темнеют, а зори становятся багряными. «День убегает не куриными, а лошадиными шагами». Осень начинает быстрее двигаться навстречу зиме.

В этот день ходили в лес за грибами. Последний день сбора царя грибов — боровика.

Замолотки — начинают по утрам молотить с огнем. В натопленных овинах молотят хлеб. «Сложа руки снопа не обмолотишь», «Цеп в руках, так и хлеб в зубах, а цеп из рук, так и хлеб из зуб».

Чтился в этот день именной сноп. Первый сноп, что сжат был, обмолачивали. Зернышко к зернышку от него собирали. И муку от первого снопа несли большухе. Пекла добрый хлеб большуха, потом ломали хлеб на здоровье. А молотили уже на Феклу — утром ранним, зажигая огонь, оберегая тот огонь от вихря. Залетит вихрь в овин, рассыплет огненные искры, вспыхнут снопы. Останется без хлеба семья.

«На Заревницу — хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок». Бытовало: накормить молотильщиков по древнему русскому обычаю — забота хозяйки. И первым кушаньем, которое подавалось работникам, была каша. Обычно крупяная, на масле, сдобренная молоком. И первая мера, которую вручал хозяин молотильщикам, был ворох, груда невеяного зерна. Молотильщики подходили с хозяином к «невейке», к неовеянному зерну, и поздравляли с добрым урожаем, желали здоровья.

Особенностью Заревницы является не только празднование с гуляниями и весельем, а собрание связанных общим делом людей, на деловой совет — Раду.

Есть такое поверье. Ходит в этот день Фекла-заревница, подоткнув подал красного сарафана. Волосы у Феклы — соломенные лохмы. Что огненные пряди волосы. Не плетет их Фекла в косу, не завязывает в бабий узел.

Еще есть поверье, что в этот день все, что завяжешь, — не развязать, т. е. крепким счастьем будет, а свадьба — доброй.

Считалось, что на Феклу Заревницу сердце сердцу открывается, поэтому девушки гадали, спрашивали у домового о суженом.

Зари берут в этот день. Зари — это желания о любви. От подруг докучливых, от доглядев матушкиных тайно бежала девица к овину. Поутру мог овинный домовой сказать девице о суженом, о милом. И часто парни подшучивали, а то и старики, зная о девичьих думках, решались скрытно забраться в овин. А девица с оглядкой — не уследил ли кто? — руку в овинное окно просовывала. Спрашивала с надеждой: «Овинный домовой, батюшка заревной, не смейся, не лукавь, возьми оржаной калач и назначь: мне житье-бытье собирать ли? Суженого ждать ли?»

Коли кто-либо не трогал руки девичьей, не брал принесенный девицей калач, девица решала: сидеть ей в девках, мыкаться у печи, у квашни не хозяйкой быть. Коли холодная зыбь руки касалась, было поверье, что идти девице за бедного. А теплым, лохматым покажется прикосновение — богатый возьмет в жены.

Древний славянский праздник урожая, День Световита, Закрытие Сварги. Таусень — это окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года, праздник урожая и день осеннего равноденствия. Это был старый праздник Нового Года (новолетье), время заслуженных наград славянина за его труды.

с наступлением осеннего равноденствия, славяне празднуют великий праздник — Таусень (Радогощь). Солнце-муж Дажьбог становится мудрым Солнцем-стариком Световитом. Уже не так высок Световит (Дед-Всевед), не греют его лучи, но многое он повидал на белом свете, оттого и особый почёт “старику”. Ещё немного и уйдёт он навсегда за тридевять земель, чтобы возродиться вновь.

Собран урожай, осеннее Солнце-Световит уже не припекает, деревья готовятся к зимнему сну, сбрасывая с себя прекрасные наряды. К этому дню печется огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за который после зачина прячется жрец или старейшина и спрашивает всех собравшихся: «Зрите ли мя, детушки?» Если ответ будет: «Не зрим, батюшка!», то это означает богатый урожай, а если: «Зрим!», то худой, после чего жрец благословляет народ словами: «Так дай же вам Боги, чтобы на будущий год не зрели!», и подаёт знак к началу праздничного «пира горой»…

Согласно Славянским верованиям, о сию пору начинает «закрываться» Сварга, куда «уходят» из Яви Светлые Боги до будущей весны, оставаясь, тем не менее, в Сердцах всех, живущих по Прави… В знак этого на Капище сжигают соломенную птицу, «провожая» её вместе со Светлыми Богами и душами Предков в Ирий.

В этот день разыгрывается сказка о витязе и подземном царстве, которая должна напомнить об угасающем солнце и наступающей зиме. Перед наступлением темноты разжигают небольшой Огонь и прыгают через него, очищаясь. Жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям.

К праздничному дню первых Осенин был приурочен древний забавный обряд похорон мух и тараканов, надоедливых обитателей русского лета.

На осеннее равноденствие древние кельты отмечали Мабон (Mabon) — фестиваль второго урожая и созревания яблок. Традиции Мабона с языческих времен живы во многих европейских странах, где в конце сентября традиционно проводятся праздники урожая. Часто Фестиваль урожая (День благодарности за урожай) проводят в воскресенье за полнолунием, ближайшим ко дню осеннего равноденствия. Это полнолуние называют Урожайной луной. Обычно праздник урожая проходит в конце сентября, но иногда он попадает на начало октября. В этот день прихожане украшают церкви корзинами с фруктами и овощами их своих садов, продукцией с ферм и свежими цветами. После службы эту еду раздают тем, кто в ней нуждается. Обязательно делают благотворительные сборы для местной общины.

Среди фермеров была известна традиция проведения специального ужина, на который приглашались все, кто работал на ферме в течение года, чтобы фермер мог выразить благодарность своим помощникам. Иногда эти ужины называли ужином последнего снопа: сбор урожая закончен и начинается пир. Фермеры соревновались между собой, кто соберет урожай быстрее всех.

В средневековье Римская церковь заменила древние сентябрьские фестивали благодарности на Михайлов день (день Архангела Михаила, 29 сентября), празднование которого унаследовало многие традиции старинных фестивалей осеннего равноденствия.

Зороастрийский праздник Седе приходится на 23 сентября. Прошло лето, все, что должно дало свои плоды и теперь отмирает, теряет былую форму. Жизненная сила передается плодам и семенам. Седе воплощает закон, по которому одни формы разрушаются, заменяясь другими естественным, гармоничным способом. Этот закон очень важен и для людей. Зороастрийцы считают, что он также гармонично должен работать во внутреннем и во внешнем мире человека. Как символ отделения зерен от плевел, крупиц ценного опыта от отработанного материала – в этот праздник едят семечки.

Считается, что когда Солнце входит в первый градус Весов, то силы Зла на Земле – самые сильные и максимально проявленные. В этот праздник воины и жрецы, и вообще все праведные зороастрийцы собираются у Огней. Либо это восемь огней в доме, но чаще делали на природе, собирали костер в виде восьмиконечной звезды. Собирались у этого костра и читали мантры для того, чтобы остановить распространение Зла.

Празднества продолжаются с полудня до заката. Читают молитвы Ахура – Мазде и Митре – покровителю законности и порядка.

В Японии День осеннего равноденствия Шубун-но-хи считается официальный праздником и отмечается с 1878 г. У праздника существует ещё одно название – Тюнити, что означает «средний день». Это наименование связано с тем, что день осеннего равноденствия приходится на середину недели, называемой хиган.

В день осеннего равноденствия Япония исполняет уходящие в глубины истории обряды буддийского праздника Хиган. Согласно «Закону о национальных праздниках» в день осеннего равноденствия вложен и соответствующий смысл: «Уважать предков, чтить память ушедших в мир иной».

Буддийское понятие «хиган» можно перевести как «тот берег», то есть тот мир, куда ушли наши предки, и где поселились их души. Дни осеннего Хигана – это неделя, включающая по три дня до и после дня осеннего равноденствия и сам день осеннего равноденствия. До начала Хигана японцы проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы, выставляют ритуальные кушанья и подношения. В дни Хигана японцы семьями идут поклониться могилам своих предков, заказывают молитвы и оказывают необходимые ритуальные почести.

Законодательно день для празднования был установлен в 1948 году, и приходится он, как говорят японские источники, «примерно на 23 сентября». Точную дату дня осеннего равноденствия для следующего года определяет Национальная обсерватория 1 февраля текущего года, производя соответствующие небесные измерения и расчеты. Неделя, следующая за этим днем, называется Аки-но Хиган.

К 23 сентября проходит пик летней изнуряющей жары и дневного зноя («жара – до дней Хигана»), и наступает благодатный солнечный сезон «бабьего лета». В Японии есть и такая поговорка: «Осенний Хиган похож на весенний Хиган».

«И жара, и холод – до дней Хигана». Так говорят в Японии в период как осеннего, так и весеннего дней равноденствия.

В дни Хигана зацветает

Хиган-бана

, «цветок осеннего равноденствия». Еще одно название цветка — «мандзюсагэ», что означает «небесный цветок». В буддийских сутрах было упоминание о том, что с неба падают ярко алые цветы, предвещая счастливые события.

С наступлением осеннего равноденствия, славяне празднуют великий праздник Таусень (Радогощь) — древний славянский праздник урожая, День Световита, Закрытие Сварги. Таусень (Радогощь) — это окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года, праздник урожая и день осеннего равноденствия. Это был старый праздник Нового Года (новолетье), время заслуженных наград славянина за его труды.

Осеннее Равноденствие — один из четырёх священных праздников, которые почитались и торжественно отмечались с древнейших времён. Кроме Осеннего Равноденствия это Зимнее Солнцестояние, Весеннее Равноденствие и Летнее Солнцестояние. Вечный круговорот. И так каждый год во всех культурах мира во все века и времена.

.

РЯБИНКИНЫ ИМЕНИНЫ

На Руси день осеннего равноденствия считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями. В этот день рябиновые кисти вместе с листьями вставляли вечером между оконными рамами, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы. «Когда солнце слабнет — самое время рябинкой впрок запастись. На повети убрать, место нечистой силе заступить. Ведь чисты и ветка рябины, и ягода. Держит это дерево крепко силу осеннего равноденствия. А уж коли тебя нечисть мучит, сна не дает, к груди подступает, душит, — возьми ветку рябины, очерти ею вкруг себя — и сгинет нечисть.»

ФЁКЛА-ЗАРЕВНИЦА

В день Осеннего Равноденствия наступает время Великого Праздника Заревницы. Такое название день получил из-за зарева от степных палов — сжигали в полях сухую траву. С Заревницы дни быстро убегают, ночи темнеют, а зори становятся багряными. «День убегает не куриными, а лошадиными шагами». Осень начинает быстрее двигаться навстречу зиме. В этот день ходили в лес за грибами. Последний день сбора царя грибов — боровика.

.

Замолотки — начинают по утрам молотить с огнем. В натопленных овинах молотят хлеб. «Сложа руки снопа не обмолотишь», «Цеп в руках, так и хлеб в зубах, а цеп из рук, так и хлеб из зуб». Чтился в этот день именной сноп. Первый сноп, что сжат был, обмолачивали. Зернышко к зернышку от него собирали. И муку от первого снопа несли большухе. Пекла добрый хлеб большуха, потом ломали хлеб на здоровье. А молотили уже на Феклу — утром ранним, зажигая огонь, оберегая тот огонь от вихря. Залетит вихрь в овин, рассыплет огненные искры, вспыхнут снопы. Останется без хлеба семья.

.

«На Заревницу — хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок». Бытовало: накормить молотильщиков по древнему русскому обычаю — забота хозяйки. И первым кушаньем, которое подавалось работникам, была каша. Обычно крупяная, на масле, сдобренная молоком. И первая мера, которую вручал хозяин молотильщикам, был ворох, груда невеяного зерна. Молотильщики подходили с хозяином к «невейке», к неовеянному зерну, и поздравляли с добрым урожаем, желали здоровья.

Особенностью Заревницы является не только празднование с гуляниями и весельем, а собрание связанных общим делом людей, на деловой совет — Раду. Есть такое поверье. Ходит в этот день Фекла-заревница, подоткнув подал красного сарафана. Волосы у Феклы — соломенные лохмы. Что огненные пряди волосы. Не плетет их Фекла в косу, не завязывает в бабий узел. Еще есть поверье, что в этот день все, что завяжешь, — не развязать, т. е. крепким счастьем будет, а свадьба — доброй.

Считалось, что на Феклу Заревницу сердце сердцу открывается, поэтому девушки гадали, спрашивали у домового о суженом.

Зари берут в этот день. Зари — это желания о любви. От подруг докучливых, от доглядев матушкиных тайно бежала девица к овину. Поутру мог овинный домовой сказать девице о суженом, о милом. И часто парни подшучивали, а то и старики, зная о девичьих думках, решались скрытно забраться в овин. А девица с оглядкой — не уследил ли кто? — руку в овинное окно просовывала. Спрашивала с надеждой: «Овинный домовой, батюшка заревной, не смейся, не лукавь, возьми оржаной калач и назначь: мне житье-бытье собирать ли? Суженого ждать ли?»

Коли кто-либо не трогал руки девичьей, не брал принесенный девицей калач, девица решала: сидеть ей в девках, мыкаться у печи, у квашни не хозяйкой быть. Коли холодная зыбь руки касалась, было поверье, что идти девице за бедного. А теплым, лохматым покажется прикосновение — богатый возьмет в жены.

ОСЕНИНЫ, ТАУСЕНЬ, РАДОГОЩЬ

Древний славянский праздник урожая, День Световита, Закрытие Сварги. Таусень — это окончание всех крестьянских сезонных работ уходящего года, праздник урожая и день осеннего равноденствия. Это был старый праздник Нового Года (новолетье), время заслуженных наград славянина за его труды.

С наступлением осеннего равноденствия, славяне празднуют великий праздник — Таусень (Радогощь). Солнце-муж Дажьбог становится мудрым Солнцем-стариком Световитом. Уже не так высок Световит (Дед-Всевед), не греют его лучи, но многое он повидал на белом свете, оттого и особый почёт “старику”. Ещё немного и уйдёт он навсегда за тридевять земель, чтобы возродиться вновь.

Собран урожай, осеннее Солнце-Световит уже не припекает, деревья готовятся к зимнему сну, сбрасывая с себя прекрасные наряды. К этому дню печется огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за который после зачина прячется жрец или старейшина и спрашивает всех собравшихся: «Зрите ли мя, детушки?» Если ответ будет: «Не зрим, батюшка!», то это означает богатый урожай, а если: «Зрим!», то худой, после чего жрец благословляет народ словами: «Так дай же вам Боги, чтобы на будущий год не зрели!», и подаёт знак к началу праздничного «пира горой»…