Медный всадник

Сценарий

поэтического представления

По мотивам стихотворной повести а. С. Пушкина «Медный всадник».

Сценическая

площадка представляет собой черный

кабинет. Вдоль задника сцены установлен

узкий черный помост, разделяющий площадку

на два уровня – верхний и нижний.

В темноте под

тяжелый гулкий звон колокола появляются

актеры, одетые в черное трико. Они держат

в руках фанерные планшеты, выкрашенные

«под гранит». Актеры занимают пространство

под помостом т.о., что гранитные щиты

закрывают их полностью, образуя сплошной

гранитный массив, формой этот массив

напоминает «Гром-Камень» — пьедестал

памятника Петру Первому.

На образованную

«гранитными» глыбами поверхность

проецируется слайд – голова Петра

(фрагмент памятника Петру I

работы Э. Фальконе).

Звучит тревожно

нарастающая музыкальная тема из

симфонической поэмы Я. Сибелиуса

«Финляндия». Раздаётся однократный

удар в колокол, после которого актеры,

держащие гранитные щиты перед собой,

расходятся в разные стороны, открывая

помост. На нем стоит актер, впоследствии

исполняющий роль Евгения. Он произносит

обращение в зал, как лицо от театра.

Свет на сценической

площадке приглушен.

Актер

Красуйся, град

Петров, и стой

Неколебимо, как

Россия.

Да умирится же с

тобой

И побеждённая

стихия;

Вражду и плен

старинный свой

Пусть волны финские

забудут

И тщетной злобою

не будут

Тревожить вечный

он Петра!

Актер делает жест,

копирующий повелительное направление

руки Петра I

(памятник работы Э. Фальконе). (Удар

большого барабана). Актеры опускают

гранитные щиты таким образом, что видны

только их лица на фоне камня.

Актеры /хором/

Была ужасная пора!

Лица актеров

синхронно скрываются за гранитом.

Громко звучит

тревожная музыкальная тема – отрывок

из «Финляндии» Я. Сибелиуса.

Актеры исполняют

пластическую зарисовку, выражающую

борьбу гранита с выходящей из берегов

Невой. Часть актеров совершает

волнообразные движения с тремя полотнами

синей ткани, протянутыми через всю

сцену; другая

же часть, размещаясь вдоль помоста,

двигают щиты вперед-назад, словно пытаясь

сдержать, подавить выходящие из берегов

волны.

Далее и гранит и

волны Невы – живые действующие лица,

массовый герой.

Звучит гулкий

барабанный бой, в ритме которого действуют

все актёры.

Волны и Гранит

/хором/

Над омраченным

Петроградом

Дышал ноябрь

осенним хладом.

Плеская шумною

волной

В края своей ограды

стройной,

Нева металась, как

больной,

В своей постели

беспокойной.

Уж было поздно и

темно;

Сердито бился

дождь в окно,

И ветер дул, печально

воя.

Актеры-Волны

стремительно скрываются в кулисах.

Гранитные щиты открывают помост.

Свет на сцене

меняется, становясь ярче. На нем в шинели,

с цилиндром и тростью в руках стоит

молодой человек – Евгений. Справа и

слева от него в стилизованных

плащах-крылатках, одетых на черное трико

и цилиндрах стоят его приятели, завсегдатаи

молодых веселий.

Евгений

В то время из гостей

домой

Пришел Евгений

молодой…

1-й приятель

Мы будем нашего

героя

Звать этим именем.

2-й приятель

Оно звучит приятно;

с ним давно

Мое перо к тому же

дружно.

1-й приятель

Прозванья нам его

не нужно,

Хотя в минувши

времена

Оно, быть может, и

блистало,

2-й приятель

И под пером Карамзина

В родных преданьях

прозвучало;

1-й приятель

Но ныне светом и

молвой

Оно забыто. Наш

герой

Живет в Коломне,

2-й приятель

Где-то служит,

1-й приятель

Дичится знатных

и не тужит

Ни о почиющей

родне,

2-й приятель

Ни о забытой

старине.

На цену выходит

группа молодых людей в плащах-крылатках,

цилиндрах, держа в руках трости. На

помосте – справа и слева от главного

героя – двое молодых людей, чьи цилиндры

стилизованны под городские фонари.

Евгений, его

Приятели, Фонари и Гранит поют бесшабашную

песню «Улица, улица…» (Вариант популярной

песни времен А.С. Пушкина на музыку А.И.

Дюбюка). При этом исполняется пластическая

зарисовка, прогулка Евгения по ночному

городу домой: веселый, беззаботный путь

по улицам плывущего, качающегося,

танцующего в глазах Евгения, Петербурга.

Евгений

Раз возвращался

я при луне –

— Улица странною

кажется мне!

Приятели,

Фонари и Гранит

Раз возвращался

я при луне –

— Улица странною

кажется мне!

Евгений

Левая, правая –

где сторона?

Улица, улица, ты,

брат, пьяна!

Приятели,

Фонари и Гранит

Левая, правая –

где сторона?

Улица, улица, ты,

брат, пьяна!

Приятели

И фонари так не

ясно горят,

Смирно на месте

никак не стоят!

Так и мелькают

туда и сюда,

Евгений

Эх, да вы пьяные

все, господа!

Приятели

Так и мелькают

туда и сюда,

Эх, да вы пьяные

все, господа!

На финал песни

молодые люди в стилизованных крылатках

темно-синего цвета и девушки в голубых

стилизованных пелеринах усаживаются

у помоста в полукруг спиной к зрителю,

создавая при помощи гранитных щитов

закрытое от непогоды пространство –

комнату Евгения.

Евгений, стоя на

помосте, разоблачается, по-домашнему

небрежно кидает Приятелям цилиндр и

трость.

Евгений

Итак, домой пришед,

Евгений

Стряхнул шинель,

разделся, лег.

Молодые люди

Но долго он заснуть

не мог!

Евгений

В волненье разных

размышлений.

Девушки

О чем же думал он?

Евгений

О

том,

Что был он беден,

что трудом

Он должен был себе

доставить

Молодые люди

И независимость!

Девушки

И честь!

Евгений

Что мог бы бог ему

прибавить

Молодые люди

Ума!

Девушки

И денег!

Евгений

Что ведь есть такие

праздные счастливцы,

Ума недальнего,

ленивцы,

Которым жизнь куда

легка!

Что служит он всего

два года,

Он также думал,

что погода

Не унималась.

Приятели, сидящие

полукругом перед Евгением, барабанят

пальцами по гранитным щитам, создавая

звук моросящего дождя, и свистят

наподобие сильного ветра.

Евгений

Что

река

Все прибывала; что

едва ли

С Невы мостов уже

не сняли

И что с Парашей

будет он

Дни на два, на три

разлучен.

Девушки

Евгений тут вздохнул

сердечно…

Молодые люди

И размечтался,

Евгений

Как поэт!

Приятели мечтательно

покачивают головами в такт словам

Евгения, напевая вполголоса бессловесный,

нежный, сладко-счастливый мотив Мечты.

Над помостом по

обе стороны от Евгения появляются куклы,

управляемые актёрами в темных трико:

одна из кукол – Евгений; другая – Параша.

При помощи кукол над Евгением (в его

«фантазиях») разыгрывается сценка

галантного, светского, милого общения

кавалера и барышни, мечты Евгения о

тихом семейном счастье.

Евгений

Жениться? Мне?

Евгений-кукла

Зачем же нет?

Евгений

Оно и тяжело,

конечно,

Но что ж, я молод

и здоров,

Трудиться день и

ночь готов;

Уж кое-как себе

устрою

Приют смиренный

и простой.

И в нем Парашу

успокою.

Пройдет, быть

может, год – другой

Местечко получу,

Параше

Препоручу семейство

наше

И воспитание ребят…

И станем жить, и

так до гроба

Рука с рукой дойдем

мы оба,

И внуки нас

похоронят…

Приятели аплодируют

его мечтам. Затем аплодисменты перерастают

в шум дождя – приятели барабанят

кончиками пальцев по гранитным щитам,

словно дождевые капли по стеклу. Все

громче и громче, мешая Евгению мечтать.

Свистят, как ветер в непогоду.

Евгений

Так он мечтал. И

грустно было

Ему в ту ночь, и он

желал,

Чтоб ветер выл не

так уныло

И чтобы дождь в

окно стучал

Не так сердито…

Звук импровизированного

дождя и ветра затихает.

Евгений

Сонны очи

Он, наконец закрыл.

Приятели разворачивают

гранитные щиты в зрительный зал, словно

выходя из комнаты спящего Евгения, и

становятся горожанами.

Горожане

И

вот

Редеет мгла

ненастной ночи

И бледный день уж

настает…

Ужасный день!

Звучит торжественно

спокойная сначала, а затем вальсовая,

безмятежно веселая, как набегающая

большая волна, музыка (фрагмент

симфонической поэмы «Финляндия» Я.

Сибелиуса).

Группа молодых

людей и девушек исполняют пластическую

зарисовку – танец волн, переходящий в

стихию.

Другая группа

актеров стремительно выносит на сцену

огромное полотно тёмно-синей ткани,

которое закрывает и помост, и все

пространство перед ним. В пространстве,

свободном от полотна, девушка с

развевающейся широкой лентой в руках

исполняет экспрессивную пластическую

зарисовку – танец Невы. На помосте, по

пояс закрытые синим полотном, стоят

«городские зеваки»: мужчины в синих

цилиндрах, женщины в голубых капорах и

пелеринах.

Городские зеваки

Нева

всю ночь

Рвалася к морю

против бури,

Не одолев их буйной

дури…

И спорить стало

ей невмочь…

Поутру над ее

брегами

Теснился кучами

народ,

Любуясь брызгами,

горами

И пеной разъяренных

вод.

Актеры под помостом,

полностью скрытые синей тканью –

массовый герой – Нева.

Городские зеваки

Но силой ветра

от залива

Перегражденная

Нева

Обратно шла, гневна,

бурлива,

И затопляла острова,

Погода пуще

свирепела,

Нева вздувалась

и ревела,

Котлом клоча и

клубясь,

И вдруг, как зверь

остервеняясь,

На город кинулась.

Звучит агрессивно

тревожная музыка («Финляндия» Я.

Сибелиуса). Синяя ткань скрывает городских

зевак с головой. По волнам гигантского

синего полотна «проплывает» часть

декорации – золотой фрегат, будто

сметенный стихией со шпиля Адмиралтейства

(актеры, скрытые тканью, проносят его

на длинной рее). Сначала «проплывает»

фрегат побольше – по первому плану;

затем, меньше – ближе к дальней волне;

и, наконец, совсем маленький, будто

отброшенный волной очень далеко.

Нева

И всплыл Петрополь,

как тритон,

По пояс в воду

погружен.

Музыка резко

прерывается. Актеры, скрытые синим

полотном, опускают ткань, открыв лишь

свои лица. Ткань-волна провисает между

актерами, образуя множество маленьких,

будто игрушечных волн. Каждый артист в

данный момент является такой карикатурной

волной, которая способна двигаться,

удивляться, сопереживать Евгению.

Маленькие волны

/хором/

Тогда на площади

Петровой,

Где дом в углу

вознесся новый,

Где над возвышенным

крыльцом

С подъятой лапой,

как живые,

Стоят два льва

сторожевые,

На звере мраморном

верхом,

Без шляпы, руки

сжав крестом,

Сидел недвижный,

страшно бледный

Евгений

Евгений стоит на

помосте.

Евгений

Он страшился,

бедный,

Не за себя. Он не

слыхал

Как подымался

жадный вал,

Ему подошвы

подмывая,

Как дождь ему в

лицо хлестал,

Как ветер, буйно

завывая,

С него и шляпу

вдруг сорвал.

Его отчаянные

взоры

На край один

наведены

Недвижно были.

Словно горы,

Из возмущенной

глубины

Вставали волны

там и злились,

Там буря злилась,

там носились

Обломки…

Маленькие волны

головами «следят» за рукой Евгения,

удивляясь и восклицая.

Евгений

Боже, Боже! Там –

Увы! Близехонько

к волнам,

Почти у самого

залива –

Забор некрашеный

да ива

И ветхий домик:

там оне.

Вдова и дочь, его

Параша,

Его мечта… Или во

сне

Он это видит? Иль

вся наша

И жизнь ничто, как

сон пустой,

Насмешка неба над

землей?

Дальнейший текст

маленькие волны, покачиваясь, мечтательно

пропевают несколько раз, сначала

тихонько, потом все громче, будто

утверждая мысль Евгения. Куклы – Евгений

и Параша – качаются на волнах.

Маленькие волны

И жизнь ничто, как

сон пустой,

Насмешка неба над

землей?

Маленькие волны

замирают.

Маленькие волны

И он, как будто

околдован,

Как будто к мрамору

прикован,

Сойти не может!

Вкруг него

Вода и больше

ничего!

Маленькие волны,

раскачиваясь все сильнее, скрывают лица

за синей тканью, образуя сплошную

огромную волну, которая закрывает собой

всю сценическую площадку.

Маленькие волны

/поют/

И жизнь ничто, как

сон пустой,

Насмешка неба над

землей!

На большую синюю

волну – полотно ткани — проецируется

слайд с изображением памятника Петру

I

(Э. Фальконе) – Пётр расположен спиной

к зрителю. Рука «кумира на бронзовом

коне» повелевающе указывает в одно

направление, а рука Евгения, стоящего

на фоне этого слайда, простерта в

противоположную сторону.

Звучит напряженная,

зловеще нарастающая музыка (фрагмент

«Финляндии» Я. Сибелиуса).

Евгений

И обращен к нему

спиною

В неколебимой

вышине,

Над возмущенною

Невою

Стоит с простертою

рукою

Кумир на бронзовом

коне.

Свет на площадке

смеркающийся, грозовой. Музыка резко

прерывается. Все актеры, находившиеся

за большой волной, резко сбрасывают

синюю ткань. Площадка с помостом

полностью открывается взгляду зрителя.

Евгений на помосте.

Актёры

Вода сбыла, и

мостовая

Открылась.

Актеры исполняют

пластическую зарисовку — стремительный

бег. Звучит тревожно нарастающая музыка

(«Финляндия» Я. Сибелиуса).

И Евгений мой

Спешит душою

замирая,

В надежде, страхе

и тоске

К едва смирившейся

реке!

/хором/

Но, торжеством

победы полны,

Еще кипели злобно

волны,

Как бы под ними

тлел огонь!

Выполняют

пластическую зарисовку: руки их –

пламенные языки огня, который символически

горит в душе Евгения, сжигая его надежды.

/хором/

Еще их пена

покрывала,

И тяжело Нева

дышала,

Как с битвы

прибежавший конь.

Евгений смотрит:

видит лодку!

Он к ней бежит как

на находку!

Он перевозчика

зовет!

И перевозчик

беззаботный

Его за гривенник

охотно

Чрез волны страшные

везет!

Актёры

снимают с себя голубые пелерины, которые

становятся в их руках веслами. Потом

резко раскачиваются из стороны в сторону,

словно гребут этими веслами, из последних

сил борясь со стихией.

/хором/

И долго с бурными

волнами

Боролся опытный

гребец,

И скрыться вглубь

меж их рядами

Всечасно с дерзкими

пловцами

Готов был челн –

и наконец

Достиг он берега.

Несчастный!

Слышен бой барабанных

палочек одна о другую, словно учащенный

стук сердца. В такт ударам актеры нервно,

хаотично двигаются по площадке перед

помостом. Движения актёров ломаные,

выражающие ужас и безысходность. Они с

четкой периодичностью замирают в

стоп-кадре, произнося текст, затем

продолжают движение.

Актёры-девушки

Знакомой улицей

бежит!

Актеры-юноши

В места знакомые!

Глядит,

Актёры-девушки

Узнать не может.

Вид ужасный!

Актеры-юноши

Все перед ним

завалено!

Актёры-девушки

Что сброшено, что

снесено!

Актеры-юноши

Скривились домики!

Другие

Актёры-девушки

Совсем обрушились!

Иные

Актеры-юноши

Волнами сдвинуты,

кругом,

Актёры-девушки

Как будто в поле

боевом,

Актеры-юноши

Тела валяются.

Евгений

Актёры-девушки

Стремглав, не помня

ничего,

Актеры-юноши

Изнемогая от

мучений,

Актёры-девушки

Бежит туда, где

ждет его

Актеры-юноши

Судьба с неведомым

известьем,

Актёры-девушки

Как с запечатанным

письмом.

Вопрошающе

тянут руки вперед. Барабанная дробь,

предельно учащенная.

Все

/хором/

И вот бежит уж он

предместьем,

И вот залив, и

близок дом…

Что ж это?

Садятся на колени,

словно защищаясь от удара и не желая

принять действительность, закрывают

лица руками.

Евгений

Он остановился.

Пошел назад и

воротился.

Глядит… идет…

еще глядит.

Вот место, где их

дом стоит;

Вот ива. Были здесь

вороты,

Снесло их, видно.

Где же дом?

И, полон сумрачной

заботы,

Все ходит, ходит

он кругом,

Толкует громко

сам с собою –

— И вдруг, ударяя

в лоб рукою,

Захохотал.

Актеры, словно

пружина, сжатая до предела, резко встают,

бросая в небо горестный крик отчаяния

и воздевая к нему руки. И безответное

«а!», брошенное в небо, становясь тише,

пропевается как скорбная песнь. Все

медленно расходятся в кулисы.

Евгений, стоя на

помосте, качает на руках куклу Парашу,

хоронит свою мечту.

Слышен звон (это

звук музыкального металлического

треугольника). На помост выходят горожане.

Горожане

Ночная мгла

На город трепетный

сошла;

Но долго жители

не спали

И меж собою толковали

О дне минувшем.

Звон металлического

треугольника. В такт звону лица горожан,

их пластика, их речь становятся кукольными.

Часть горожан проходит через сцену как

«кукольный» и безэмоциональный конвейер:

поклон, реверанс, обморок у барышень и

т.п. Движения синхронные, создающие

образ пустого, равнодушного к человеческому

горю города.

Горожане /хором/

Утра луч

Из-за усталых,

бледных туч

Блеснул над тихою

столицей

И не нашел уже

следов

Беды вчерашней;

багряницей

Уже прикрыто было

зло.

В порядок прежний

все вошло.

Уже по улицам

свободным

С своим бесчувствием

холодным

Ходил народ.

Чиновный люд,

Покинув свой ночной

приют,

На службу шел.

Торгаш отважный,

Не унывая, открывал

Невой ограбленный

подвал,

Сбираясь свой

убыток важный

На ближнем выместить.

Горожане кукольным

жестом воздевают руки к небу.

Горожане /хором/

Но бедный, бедный

мой Евгений…

Но бедный, бедный

мой Евгений…

Евгений медленно

проходит сквозь кукольную процессию.

Увы! Его смятенный

ум

Против ужасных

потрясений

Не устоял. Мятежный

шум

Невы и ветров

раздавался

В его ушах. Ужасных

дум

Безмолвно полон,

он скитался.

Его терзал какой-то

сон.

Горожане кукольными

шагами уходят в кулисы, повторяя последнюю

строчку.

Евгений

Его терзал какой-то

сон.

Звучит легкая

вальсовая музыка. Свет очень яркий,

словно солнечный. Из правой и левой

кулис выходят актеры с гранитными щитами

в руках. Выстраиваются в две диагонали,

смыкающиеся у центра помоста (аналог

гранитного парапета набережной Невы).

Горожане занимают пространство внутри

этой гранитной композиции. В руках у

них трости. В прорезях задника сцены

поочередно появляются ослепительно

золотые силуэты архитектурных символов

Петербурга (силуэты крепятся на рейках,

которые держат актеры в тёмных трико):

Исаакиевский собор, шпиль Петропавловского

собора с ангелом, шпиль Адмиралтейства

с фрегатом. Гранит и золотые силуэты

«вальсируют» по мановению рук счастливого

Евгения. Дальнейший текст пропевается

актёрами- «горожанами», как ласковый

вальс-колыбельная для Евгения.

Гранит и горожане

/поют/

Люблю тебя, Петра

творенье,

Люблю твой строгий,

стройный вид.

Невы державное

теченье,

Береговой ее

гранит.

Трости в руках

горожан по знаку руки Евгения образуют

узнаваемый фрагмент решётки Летнего

сада, затем трансформируются в скамейку

знаменитого Царскосельского памятника

А. С. Пушкину (скульптор Р. Бах), на которую,

приняв позу подражательно Пушкину-скульптуре,

присаживается Евгений.

Гранит и горожане

/поют/

Твоих оград узор

чугунный,

Твоих задумчивых

ночей

Прозрачный сумрак,

блеск безлунный,

Когда я в комнате

моей

Пишу, читаю без

лампады,

И ясны спящие

громады

Пустынных улиц, и

светла

Адмиралтейская

игла,

И не пуская тьму

ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить

другую

Спешит, дав ночи

полчаса.

Трости в руках

горожан складываются в силуэт здания

Биржи. Вдруг все замирают. Глухой звон

колокола прерывает сладкий сон Евгения.

Трости безжизненно звенят друг о друга,

как сломавшиеся стрелки часов. Актеры

резко закрывают лица гранитом. Евгений

остается один среди мрачного каменного

города. Слышна угрожающе нарастающая

барабанная дробь.

Евгений

Евгений вздрогнул.

Прояснились

В нем страшно

мысли. Он узнал

И место, где потоп

играл,

Где волны хищные

толпились,

Бунтуя злобно

вкруг него,

И львов, и площадь,

и того,

Кто неподвижно

возвышался

Во мраке медною

главой,

Того, чьей волей

роковой

Под морем город

основался.

Звучит тревожная

музыка («Финляндия» Я. Сибелиуса).

Евгений

Ужасен он в окрестной

мгле!

Какая дума на челе!

Какая сила в нем

сокрыта!

А в сем коне какой

огонь!

Куда ты скачешь,

гордый конь,

И где опустишь ты

копыта?

О мощный властелин

судьбы!

Не так ли ты над

самой бездной

На высоте, уздой

железной

Россию поднял на

дыбы?

И, зубы стиснув,

пальцы сжав,

Как обуянный силой

черной,

«Добро, строитель

чудотворный! —

Шепнул он, злобно

задрожав, —

Ужо тебе!…»

Евгений заносит

сжатый кулак, словно собираясь нанести

удар. Над ним, стоящим на помосте,

проецируется слайд с изображением

детали памятника Петру I

(Э. Фальконе) – крупно: нога Петра I

в стремени, которая медленно опускается

«прямо на Евгения». Зловеще звучит

«Финляндия» Я. Сибелиуса. Евгений падает

с помоста. В ту же секунду горожане,

стоящие за гранитными щитами, соединяются

в сплошную гранитную стену. Только

камень – лиц не видно.

Евгений

И вдруг стремглав

Бежать пустился.

Показалось

Ему, что грозного

царя,

Мгновенно гневом

возгоря,

Лицо тихонько

обращалось…

Гранитная шеренга,

в зловещей тишине, сначала медленно, а

потом все быстрее и беспощаднее

перемещается в сторону Евгения, синхронно

отбивая ногами тяжелый ритм, напоминающий

конский топот.

Гранитные щиты

словно выталкивают, прогоняют Евгения,

который в такт зловещему топоту, упав

навзничь, пытается закрыться, защитить

себя от вездесущего преследователя.

Гранит /хором/

И он по площади

пустой

Бежит и слышит за

собой —

Как будто грома

грохотанье —

Тяжело-звонкое

скаканье

По потрясенной

мостовой.

И, озарен луною

бледной,

Простерши руку в

вышине,

За ним несется

Всадник Медный

На звонко-скачущем

коне;

И во всю ночь

безумец бедный.

Куда стопы ни

обращал,

За ним повсюду

Всадник Медный

С тяжелым топотом

скакал.

Гранитные плиты

настигают Евгения, актёры, держащие их

в руках, переступают через него, скрывая

за собой. Затем соединяются в сплошной

монолит, по форме напоминающий

«Гром-Камень», на котором стоит знаменитый

памятник. На эту гранитную стену

проецируется слайд – лицо Петра I.

(фрагмент памятника). Перед проекцией

появляется актер, исполнявший роль

Евгения. В руках у него кукла – двойник

Евгения.

Актер — Евгений

У порога

Нашли безумца

моего.

Актер, исполнявший

роль Евгении, отдает куклу актеру –

кукловоду.

Актер- кукловод

И тут же хладный

труп его

Похоронили ради

бога.

Актер-кукловод

уносит Евгения-куклу за гранитный

монолит, как вещь ненужную, бесполезную.

Звучит грозно-величественная музыка

(«Финляндия» Я. Сибелиуса). Все актеры

с гранитными щитами расходятся по

сцене. Актер, исполнявший роль Евгения

среди них.

Актер — Евгений

Красуйся, град

Петров, и стой

Неколебимо как

Россия,

Да умирится же с

тобой

И побежденная

стихия;

Вражду и плен

старинный свой

Пусть волны финские

забудут

И тщетной злобою

не будут

Тревожить вечный

сон Петра!

Все актеры / в

полной тишине/

Была ужасная пора!

(Удар большого

барабана)

Актеры скрывают

лица за щитами-гранитом. Свет гаснет.

Левомещанский

марш.

Сценарий

сатирического музыкально-поэтического

представления по мотивам произведения

В. В. Маяковского

«Сказка о Пете,

толстом ребёнке

и Симе, который

тонкий».

Сценическая

площадка максимально открыта. На месте

задника сцены установлена стена-композиция

из больших чёрных кубов.

Звучат фанфары –

звуки горна. К горну присоединяется

частая барабанная дробь.

Из-за кубов-кулис,

справа и слева, появляются актеры,

молодые люди в чёрных трико и девушки

в чёрных широких юбках средней длины,

одетых поверх трико. В руках у актёров

гимнастические палки (трансформирующаяся

деталь), которые молодые люди держат

как горны, имитируя игру на них, а девушки

– как барабанные палочки.

Звучит бодрая

маршевая

музыка.

Начинается дефиле, во время которого

девушки — барабанщицы совершают веселые

перестроения, а юноши — горнисты

разворачивают чёрные кубы-кулисы и

задник сценической площадки стороной,

которая оформлены в стиле «Окон РОСТА».

После того, как

сцена преобразилась, горнисты удаляются,

передавая эстафету барабанщицам.

Барабанщицы:

(хором)

Жили были

Сима с Петей.

Через сцену, занимая

места по разные стороны от барабанщиц,

пробегают исполнители ролей Симы и

Пети. Толстый, слишком гладко причёсанный

Петя в аккуратных брючках на подтяжках

– типичный карикатурный образ

представителя класса буржуазии в глазах

пролетария. И, наоборот, Сима, который

тонкий имеет вид утрированно пролетарский:

короткие, не по размеру, штанишки и

рубашка с закатанными рукавами.

Сима и Петя

/хором/

Сима с Петей

были дети.

Сима, Петя и

барабанщицы

/хором/

Пете 5,

а Симе 7 –

и 12 вместе всем.

Барабанщицы,

маршируя,

расступаются, как бы открывая «живой»

занавес. В центре сценической площадки

стоит высокая башня из чёрных больших

кубов, стороны которых оформлены в стиле

«Окон РОСТА». Главные герои забираются

на эту башню

Петя, стоящий на

высокой башне, и Сима, у её подножья –

смотрят друг на друга в подзорные трубы

(гимнастические палки), как на объекты

весьма удалённые друг от друга.

Сима и Петя

/хором/

Жили были

Сима с Петей.

Сима с Петей были

дети.

Петя

Пете 5!

Сима

А Симе 7!

Сима и Петя

и 12 вместе всем.

Звучит музыкальная

тема «У самовара я и моя Маша». Важный

господин – Петин папа — в гротесковом

цилиндре и галстуке, гордо садится на

центральный куб башни, по пути задев

Симу и, не заметив того. Сима убегает

прочь.

Петя

Петин папа был

преважным:

В доме жил

пятиэтажном.

Петин папа

И, как важный

господин,

В целом доме

жил один.

Петин папа,

по-хозяйски пройдясь по кубам своей

респектабельной башни, застревает в

центральном узком окошке из-за собственной

упитанности. В ту же секунду две девушки

из группы барабанщиц с самоварами

наготове заискивающе появляются справа

и слева от окошка, обозначив себя тем

самым как прислугу.

Костюмы прислуги

трансформированы из чёрных юбок

барабанщиц следующим образом: к юбкам

пришиты ярко красный бретели, позволяющие

в секунду «превратить» юбку в некий

стилизованный мещанский сарафан. В

дополнение к сарафану и самоварам, как

символам закоренелого мещанства, на

головах у девушек красные платки, смешно

повязанные на лбу уголками наверх.

Гимнастические палки из барабанных

палочек превратились в подносы.

Петин папа

Очень толстый.

Прислуга в восхищении

пританцовывает. Петя же гордо поддакивает

на каждую папину фразу.

Прислуга

/хором/

Толстый! Толстый!

Толстый!

Петин папа

Очень лысый.

Прислуга

/хором/

Лысый! Лысый! Лысый!

Злее самой злющей

крысы!

Петин папа

В лавке сластью

торговал.

Прислуга

/хором/

Даром сласти не

давал.

Дальнейший текст

пропевается актёрами как весёлая

беззаботная песня.

Петин папа

Сам себе под вечер

в дом

Сто пакетов нёс с

трудом.

На сцену стремительно

выходит группа девушек из прислуги. Они

несут гимнастические палки так, будто

это тяжёлые подносы со всевозможными

яствами.

Прислуга

/хором/

А за папой,

друг за другом,

Сто корзин несёт

прислуга.

Группа девушек из

прислуги кружится с подносами перед

кубической башней, где уютно восседают

Петя и его папа.

Петин папа

Ест он,

с Петею деля,

мармелад и кренделя.

Прислуга

/хором/

Съест

и ручкой маме

машет!

Петя

Положи ещё, мамаша!

Прислуга замирает,

с умиленьем ожидая, какой Петин каприз

придётся выполнять на этот раз.

Петя —

Петя

взял

варенье в вазе.

Петя совершает

руками хватательно-гребущие движения.

Петин папа —

Прямо в вазу

мордой лазит.

Гордый за сына

отец, шутя, макает своё чадо лицом прямо

в воображаемую вазу с вареньем. Прислуга,

одновременно всплеснув руками, умилённо

вздыхает вокруг Пети.

Прислуга

/хором/ —

Грязен он, по-моему,

Как ведро с помоями.

Прислуга, Петин

папа и Петя поют песню «У самовара я и

моя Маша…» и исполняют пластическую

композицию — танец людей весьма довольных

собой.

На финал песни

прислуга, стремительно пройдя за башней

и молниеносно трансформировав сарафаны

и подносы в исходные юбки и барабанные

палочки, окружают Петиного папу и Петю.

Слышна барабанная дробь.

Гимнастические

палки «превращаются» из барабанных

палочек и подносов в длинные указки-шпаги,

которыми девушки-барабанщицы наносят

обвинительно-укоряющие «уколы» в сторону

Пети и его папы.

1-я барабанщица

Дрянь и Петя

и родители!

2-я барабанщица

Общий вид их

отвратителен!

3-я барабанщица

Ясно даже и ежу –

Барабанщицы

/хором/

Этот Петя был

буржуй!

Петя и Петин папа

испуганно хватают свои самовары и

спешат скрыться в своей башне.

Под бодрую маршевую

музыку барабанщицы дефилируют по первому

плану сценической площадки, выполняют

весёлые перестроения с барабанными

/гимнастическими/ палочками («живой

занавес»), во время которых юноши-горнисты,

смешно протрубив своё очередное

приветствие, /гимнастические палки –

снова горны/ расставляют кубы в композицию,

отличающуюся от вычурности прежней

башни своей простотой, плоскостью. При

этом гимнастические палки из горнов

становятся строительными носилками,

лопатами, ломами и т.д. А сами юноши

теперь – рабочие.

Рабочие

Сима

тоже

жил с отцом.

Запыхавшийся Сима

несёт куб и ставит его в центр плоской

композиции, построенной рабочими.

Получается пустующий пьедестал.

Сима

Сима

тоже

жил с отцом.

Из-за кубов марширует

Симин папа в будёновке. Он резво встаёт

на пьедестал, бьёт кулаком в грудь,

показывая свою удаль.

Симин папа

Залихватским

кузнецом.

Папа сильный,

на заводе

С молотками дружбу

водит.

Через сцену

маршируют

рабочие –

товарищи папы.

У девушек красные

косынки уголками назад трансформированы

из платков прислуги; сарафаны одеты на

талию как юбки.

Рабочие встают

вокруг Симиного папы в «скульптурную

композицию», изображающую труд рабочего

человека: гимнастические палки

трансформируются в серп и молот,

вагонетку, лопаты и т.д.

Рабочие

Он в любую из минут

Подымает пальцем

пуд.

Звучит музыка –

«Матросский танец «Яблочко». Скульптурная

композиция «оживает» и под музыку,

вскрикивая хором «э-эх!», рабочие

исполняют танец труда, гордясь своим

товарищем – Симиным папой. Папа танцует

вприсядку.

Симин папа

Папа явится под

вечер,

Поздоровавшись

для встречи,

Скажет маме:

— Ну-ка, щи

Нам с товарищем

тащи!

Симин папа с

«товарищем по работе» садятся вокруг

пьедестала как за стол. Сима в отцовской

будёновке – между ними.

Сима

Кашу съев

да щи с краюшкою

Симин папа

Пьют чаи цветастой

кружкой.

Товарищ папы

У рабочих денег

нету.

Папа и его товарищ

утвердительно бьют кулаком по столу-кубу.

Сима берет их за кулаки, заглядывая, не

зажато ли в кулаках чего-нибудь для

него. К сожалению — не зажато.

Сима

Симе

в редкость есть

конфету.

Папа и его товарищ

ободряюще бьют кулаком по столу.

Симин папа и

товарищ папы

Но зато

она и слаще!

Сима

Чем для Пети

целый ящик!

Сима с усилием

поднимает стол-куб, будто это ящик с

конфетами.

Рабочие

/хором/

Чай попив,

во весь опор

Сима с папой мчат

во двор.

Сима

Симин папа

всех умнее,

Всё на свете он

умеет.

Симин папа

Колесо нашёл и

рад!

Рабочие

/хором/

Сделал Симе самокат!

Весёлый танец

рабочих, во время которого они с помощью

гимнастических палок и обручей делают

символический самокат для Симы: 2 девушки

вращают обручи на руке – 2 колеса.

Остальные складывают гимнастические

палки как спицы внутри этих колёс.

Счастливый Сима,

стоя на пьедестале, держит 2 гимнастические

палки как ручки самоката.

Рабочие

/поют/

О-па! О-па!

Америка-Европа!

Танец рабочих

перерастает в иступлённую, самозабвенную

и бессмысленную пляску, все входят в

неописуемый раж.

Слышен бой часов

– «сигналы точного времени». Рабочие

складывают из гимнастических палок и

обручей большие часы: обручи – циферблат,

гимнастические палки – стрелки,

показывающие восемь часов вечера. Сима

в ритме сигнала точного времени складывает

свои гимнастические палки под щекой,

будто спит на боку.

Рабочие

/шёпотом/

Ровно в восемь

Сима спит.

Спит как надо –

Не сопит.

«Яблочко» звучит

как колыбельная для Симы. Рабочие на

цыпочках скрываются за кубами. Далее

в замедленном действии перед зрителями

«проплывает» сон Симы. Девушки-рабочие

плавно размахивают гимнастическими

палками и обручами, словно фантастические

птицы коммунизма, зовущие в свою стаю.

Птицы коммунизма

Птицы с песней

пролетали,

Пели:

«Сима – пролетарий!»

Сима «парит» во

сне.

Песню птиц перебивает

барабанная дробь. Это отряд октябрят

гордо марширует

через Симин

сон: гимнастические палки в их руках

словно винтовки и барабанные палочки.

Сима барабанит вместе с ними, стоя на

кубе. Агитбригада октябрят скандирует

фрагмент стихотворения В. Маяковского

«Возьмём винтовки новые».

Октябрята

/хором/

Возьмём винтовки

новые,

На них флажки!

И с песнею в

стрелковые

пойдём кружки!

Птицы коммунизма

шикают на октябрят за излишнюю громкость

и вкрадчивыми голосами продолжают свою

агитационную колыбельную.

Птицы коммунизма

Птицы с песней

пролетали,

Пели:

«Сима – пролетарий!»

Попеременно, то

птицы коммунизма, то бравый октябрятский

отряд «проплывают» мимо Симы по кругу.

Октябрята

/хором/

Блестят винтовки

новые,

На них

флажки.

Мы с песнею

в стрелковые

Идём кружки.

Раз,

два!

Под-

ряд!

Ша-

гай,

От-

ряд!

Симу словно

затягивает в эту заманчивую круговерть

и в своём сне он улетает за птицами и

октябрятами, радостно размахивая

барабанными палочками.

Звучит весёлая

музыкальная джазовая тема. Появляется

прислуга из дома Пети, как некий джаз-бэнд.

Пока девушки — «живой» занавес, играют

на гимнастических палках как на

всевозможных музыкальных инструментах

(саксофон, скрипка, флейта, литавры и

т.д.), юноши из кубов делают новую декорацию

– Петин дом. На финал музыкальной

композиции гимнастические палки в руках

прислуги становятся подносами, полными

яств. На кубической башне стоит Петя,

толстый ребёнок, в папиной шляпе.

Гимнастический обруч в его руках – это

гигантский пончик, который Петя

отвратительно аппетитно «ест».

Петя

Петя, выйдя на

балкончик,

Жадно лопал сладкий

пончик.

Прислуга

Словно дождик по

трубе,

Льёт варенье по

губе.

Прислуга исполняет

танец изобилия на песню «Купите бублики».

На финал песни в

центр сценической площадки выскакивает

актёр, изображающий маленькое существо

в смешной кепке — дворового щенка.

1-я девушка из

прислуги

Четвернёй лохматых

ног

шёл мохнатенький

Щенок

Щенок!

2-я девушка из

прислуги

Сел.

Глаза на Петю

вскинул!

Щенок

Дай мне, Петя,

половину!

При моём щенячьем

росте

не угрызть мне

толстой кости.

Я сильнее прочих

блюд

эти пончики люблю.

Да никак не купишь

их:

Заработков никаких.

Петя

Но у Пети

грозный вид.

отвернуться

норовит.

Девушки из прислуги,

сиротливо обняв гимнастические палки,

с завистью вздыхают, глядя на жадину.

Прислуга

/хором/

Не упросишь этой

злюни.

Щенок

Щен сидит,

глотает слюни.

Невтерпёж,

поднялся –

скок!

Петя

Впился в пончиковый

бок!

Щенок хватает

гимнастический обруч-пончик и тянет

на себя,

Петя не отдаёт

«пончик» и, в свою очередь, рвёт его к

себе. Короткая танцевальная борьба.

Петя

Петя, посинев от

злости,

Отшвырнул щенка

за хвостик.

Щенок отброшен в

сторону. Петя, как ни в чём не бывало,

продолжает наслаждаться пончиком.

Прислуга обступает щенка, держа

гимнастические палки, словно микрофоны.

А сами они «превращаются» в репортёров.

Репортёры

/хором/

Изо всех щенячьих

сил

Нищий щен заголосил.

Щенок делает

заявление, говоря во все микрофоны

сразу.

Щенок

Ну, и жизнь –

не пей, не жуй!

Обижает нас буржуй.

Выйди, зверь и

птичка!

Накажи обидчика!

Репортёры, словно

ведут репортаж из горячей точки, используя

гимнастические палки как подзорные

трубы.

1-й репортёр

Вдруг

откуда ни возьмись

Сто ворон слетают

вниз.

2-й репортёр

И за ним

на три версты

Распустив свои

хвосты

3-й репортёр

Два огромных

крокодила.

Репортёры

/хором/

Как их мама уродила.

Репортёры в ужасе

делают из гимнастических палок забор,

выглядывая оттуда, как из укрытия. Когда

становится окончательно страшно,

«пресса» с визгом разбегается.

На сценическую

площадку выходит октябрятская дружина,

возвращающаяся из «стрелковых кружков».

Из гимнастических палок-винтовок

октябрята делают огромные крокодильи

пасти. Далее исполняется бравая

танцевальная композиция, по сюжету

которой Петя получает солидную порцию

воспитательных мер (гимнастические

палки, превратившиеся в винтовки со

штыками, постоянно колют Петю).

Октябрята

/хором/

По улицам ходила

Большая крокодила!

Она, она зелёная

была!

Совершив экзекуцию,

отряд удаляется.

Петя

Плохо Пете.

Пете больно.

Петя мчит, как мяч

футбольный.

Петя от возмущения

бегает, прыгает, не в силах остановиться.

На сцену спешит прислуга, пытаясь Петю

успокоить. Звучит музыка по характеру

близкая к рок-н-роллу.

Прислуга

/хором/

Мой весёлый, звонкий

мяч,

Ты куда пустился

вскачь?

Долетел от шишек

страшный,

Аж до Сухаревой

башни!

Машут рукой в небо

вслед «летящему» Пете.

Музыка резко

останавливается. На кубы поднимается

милиционер.

Прислуга

/хором/

Для принятья

строгих мер –

— к Пете милиционер.

Разбегаются. На

сцену, весело маршируя, идут милиционеры,

в руках которых гимнастические палки

становятся жезлами регулировщиков.

Окружают Петю.

Главный милиционер

Говорит он грозно

Пете:

— Ты ж не на

велосипеде!

Что ты скачешь,

дрянный

мальчик?

Ты ведь мальчик,

а не мячик!

Милиционеры

/хором/

Беспорядки!

Главный милиционер

Сущий яд –

Дети этих буржуят!

Образина милая,

Как твоя фамилия?

Петя

Петя стал белей,

чем гусь:

— Пётр Буржуйчиков

зовусь.

Милиционеры

складывают из гимнастических палок

тюремную решётку, сквозь прутья которой

глядит толстый Петя.

Главный милиционер

— Где живёшь,

мальчишка гадкий?

Петя

На Собачьевой

площадке.

Следующий текст

милиционеры произносят, используя

гимнастические палки как рупоры. После

каждой произнесённой строчки милиционеры

отбивают палочками ритм.

1-й милиционер

Собеседник Петю

взял!

2-й милиционер

Вчетверо перевязал!

3-й милиционер

Затянул покрепче

узел!

4-й милиционер

Поплевал ему на

пузо!

Октябрята выносят

несколько гимнастических обручей и,

становясь «работниками почтового

отделения», набрасывают их на Петю,

словно ставят печати и наклеивают марки.

Звучит весёлая музыка (рок-н-ролл).

Главный милиционер

Грозно вынул

страшный страж

Свой чернильный

карандаш.

Работники почты

/поют/

Вывел адрес без

помарки.

Две

на зад

наклеил марки.

А на нос

— не зря ж торчать!

—

сургучовую печать.

Сунул Петю

за щеку

Почтовому ящику.

Работники почты

и милиционеры, вооружившись гимнастическими

палками как карандашами, пишут по

воздуху.

Милиционеры и

работники почты

/хором/

Уважаемый папаша,

Получайте

чадо ваше!

Опечатанного

обручами Петю, пританцовывая, уводят

за кубы.

На сцене появляется

весело марширующий

Щенок.

Щенок

Сказка сказкой,

а щенок

ковылял четвёркой

ног.

Навстречу Щенку

марширует

Сима, и они встречаются.

Сима

Ковылял щенок,

а мимо

Проходил известный

Сима,

получивший от отца

что-то вроде

леденца.

Гимнастическая

палка в руках Симы – тот самый леденец.

Сима

Щений голод видит

Сима,

И ему

невыносимо.

Крикнул,

выпятивши грудь:

Кто посмел щенка

отдуть?

Сима встаёт на

кубы как на трибуну и произносит речь.

Во время всего страстного ораторства

щенок всем телом неотрывно следит за

леденцом, который в руках Симы превращается

в указующий жезл.

Сима

Объявляю к общей

гласности:

Все щенята

в безопасности!

Я защитник слабого

и четверолапого.

Взял конфету из-за

щёк.

— На, товарищ!

ешь, щенок!

Сима торжественно

передаёт леденец Щенку.

Щенок

Спасибо

от всей щенячьей

души.

Сима

Люби бедняков,

богатых круши!

Сима протягивает

Щенку свою руку. И двое, держась руками

и лапами за общий леденец, замирают,

копируя знаменитый памятник Мухиной

«Рабочий и Колхозница».

Раздаётся частая

барабанная дробь. Из-за кубов-трибуны

весело маршируют

октябрята.

Всё, как в Симином сне.

Октябрята

/хором/

Шла четвёрка

из ребят,

Развесёлых октябрят.

1-й октябрёнок

Ходят час,

не могут стать.

2-й октябрёнок

Где нам пятого

достать?

3-й октябрёнок

Как бы нам

помножиться?

Упираются в

пьедестал.

Октябрята

/хором/

Обернули рожицы.

Сима

Тут фигура Симина.

Щенок

Вот кто нужен

именно!

1-й октябрёнок

Храбрый,

2-й октябрёнок

добрый,

3-й октябрёнок

сильный,

4-й октябрёнок

смелый!

Октябрята

/хором/

Видно – красный,

а не белый.

Сима

Заживём пятёркой

братской,

Звёздочкою

октябрятской!

Отряд октябрят

складывает из гимнастических палок

пятиконечную звезду. Сима – в центре

звезды.

1-й октябрёнок

Вася!

2-й октябрёнок

Вера!

3-й октябрёнок

Оля!

4-й октябрёнок

Ваня!

Сима

Ходят с Симой,

барабаня!

Под бодрую маршевую

музыку мимо

отряда октябрят проходит отряд милиции

с запечатанным в гимнастические обручи

Петей.

Милиционеры

/хором/

Вся милиция

как есть

Отдаёт отряду

честь.

После взаимного

обмена «салютами» отряд октябрят

удаляется творить справедливость в

других местах.

Милиционеры

расставляют кубы в мизансцену, напоминающую

арену в цирке. Удаляются, оставив

несчастного Петю в обручах.

Девушки-барабанщицы,

совершая весёлые перестроения, поочерёдно

снимают обручи с Пети, словно распечатывают

почтовый пакет.

1-я барабанщица

Сказка сказкою, а

Петя

2-я барабанщица

Едет, как письмо

в пакете.

3-я барабанщица

Ехал долго он и

еле

4-я барабанщица

Был доставлен в

две недели.

5-я барабанщица

Почтальон промеж

бумажками

6-я барабанщица

Сунул в сумку вверх

тормашками.

7-я барабанщица

Сдал, разиня из

разинь,

Барабанщицы

/хором/

Не домой,

а в магазин.

Разобрав обручи,

девушки «превращаются» в тарелки со

снедью в продуктовом магазине. Синхронно

встают на кубы вокруг Пети.

Петя

Петя, скисши от

поста,

распечатался и

встал.

Воскресенье

— в лавке пусто.

Тарелки

Угу!

Петя

Петя

вмиг приходит в

чувство!

Тарелки

Угу!

Петя

И взглянув…

Тарелки

на продовольствие!

Петя

Расплывается…

Тарелки

от удовольствия!

Рот раскрыл, слюна

на нём!

Петя

Ну, — сказал, — с

чего начнём?

Далее Петя в

танцевально-рок-н-ролльном режиме

«опустошает» тарелки, делая возле каждой

смешные па.

Тарелки

/поют хором/

Ел он, ел

и еле-еле

Все прикончил

карамели.

Петя, переевши

сласть,

Начал в пасть

закуски класть.

И сожрал по сей

причине

Все колбасы и

ветчины.

Худобы в помине

нет,

Весь налился,

как ранет.

Все консервы Петя

ловкий

Скушал вместе с

упаковкой.

Всё глотает не

жуя:

аппетит у буржуя!

Но не сладил Петя

бедный

с шиною велосипедной.

Петя, надев на себя

все обручи, которые девушки тянут каждая

к себе, танцует всё быстрее.

Петя

С грустью

объявляю вам:

Петя

лопнул пополам.

Актёр, исполнявший

роль Пети толстого ребёнка, с радостью

избавляется от «буржуйских» Петиных

признаков: бросает девушкам-тарелкам

папину шляпу, галстук и недоеденную

велосипедную шину (гимнастический

обруч). Все разбегаются

На сценической

площадке появляется отряд октябрят,

марширующих

вслед за Симой. Гимнастические палки

перекинуты через плечо как походные

узелки с провиантом.

Сима

Сказка сказкою,

а Сима

ходит городом

и мимо.

Отряд октябрят

/хором/

Вместе с Симою в

ряд

Весь отряд октябрят.

1-й октябрёнок

Все живут в отряде

дружно!

2-й октябрёнок

Каждый делает что

нужно!

3-й октябрёнок

Радуется публика

–

Октябрята

/хором/

— детская республика.

Сима

Воскресенье.

Сима рад,

За город ведёт

отряд.

Октябрята

/хором/

В небе флаг

полощется,

Дети вышли в рощицу.

Дети сели на лужок.

Сима

Надо завтракать

ужо.

Гимнастические

палки в руках октябрят становятся

хворостом для костра, а у Симы – большой

спичкой.

Сима

Сима, к выдумкам

востёр!

Октябрята

/хором/

В пять минут разжег

костёр!

Все мешают угли

«в костре». И гимнастические палки –

уже веточки с наколотыми на концы

клубнями картошки.

1-й октябрёнок

Только уголь

заалел,

Стал картошку печь

в золе.

2-й октябрёнок

Почернел картошкин

бок.

Сима вынул,

крикнул:

Сима

— Спёк!

Сима и октябрята

/поют/

Ах,

картошка-объеденье-денье-денье-денье…

Пионеров идеал-ал-ал…

Тот не знает

наслажденья-денья-денья-денья…

Кто картошки не

едал-ал-ал…

Октябрята

/хором/

Но печален голос

Оли.

Оля

Есть картошка,

нету соли.

Октябрята

/хором/

Плохо детям, хоть

кричи,

Приуныли как грачи.

Сима и октябрята

стучат палками по полу – думают, что

делать.

Сима

Вдруг

раздался страшный

гром.

Октябрята

/хором/

Дети

стихли впятером.

Луг и роща в панике.

Сима

Тут

к ногам компанийки

В двух мешках упала

соль –

ешь, компания,

изволь!

Далее девушки-барабанщицы

и юноши-горнисты – все актёры, участвовавшие

в спектакле, несут октябрятам множество

гимнастических обручей, будто это

всевозможные лакомства. Звучит весёлая

музыка для дружеского пира. Октябрята

складывают обручи-тарелки горкой.

Октябрята и все

/поют/

Вслед за солью

с неба

градом

монпансье

с доставкой на

дом.

Льёт и сыплет,

к общей радости,

булки всякие

и сладости.

Смех средь маленького

люда:

— Вот так чудо!

чудо-юдо!

Сима резко

останавливает музыку, поучительно

воздевая указательный палец в небо.

Сима

Нет,

не чудо это, дети…

Сима выдерживает

многозначительную паузу.

Сима

а – из лопнувшего

Пети!

Всё, что лопал Петя

толстый,

Рассыпается на

вёрсты.

Все

/поют/

Ливнем льёт

и валит валом –

так беднягу

разорвало.

Масса хлеба,

сласти масса –

и сосиски, и колбасы!

Сели дети,

и отряд

Съел с восторгом

всё подряд.

Щенок

Пир горою и щенку:

съест

и вновь набьёт

щеку –

кожицею от колбаски.

Сима

Кончен пир –

конец и сказке

Все

/хором/

Сказка сказкою…

Сима

А вы вот…

Все

/хором/

Сделайте из сказки

вывод.

Актёр, игравший

роль Пети (снимая

цилиндр)

Полюбите, дети,

труд –

как написано тут.

Все

/хором/

Защищайте

всех, кто слаб,

От буржуевых лап.

Актер, игравший

роль Симы (снимая

буденовку)

Вот и вырастете

— истыми…

Все

/хором/

Силачами –

Актер, игравший

роль Симы, заговорщически поднимает

вверх будёновку, надетую на гимнастическую

палку, чтобы всем было хорошо видно.

Актер, игравший

роль Симы

— ком-му-нис-та-ми!

Все

(хором) –

А?

(Немая сцена).

Звучит мелодия

песни «Красная армия всех сильней», под

которую все актеры исполняют иронический

танец «Пролетарская кадриль».

Далее под весёлый

марш

все актёры становятся снова барабанщицами

и горнистами, как в начале спектакля.

Парад-дефиле-поклон состоит из шуток,

трюков, прыжков через огромную скакалку,

смешных перестроений.

Литературно-художественная композиция

«Паломничество в художественный мир поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»

Цель: популяризация поэзии А. С. Пушкина, который соединил своим творчеством национальности, годы, темпераменты, вероисповедания. Постижение художественного мира поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙВТОРОЙ ВЕДУЩИЙПЕРВЫЙ ЧТЕЦВТОРОЙ ЧТЕЦТРЕТИЙ ЧТЕЦ ВСТУПЛЕНИЕПЕРВЫЙ ЧТЕЦ: Благословен и день и час, Когда с теплом родного крова Впервые к каждому из нас Приходит пушкинское слово. Непостижимо светел миг Волшебного прикосновенья! Он незаметен, но велик Могучей силой притяженья. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

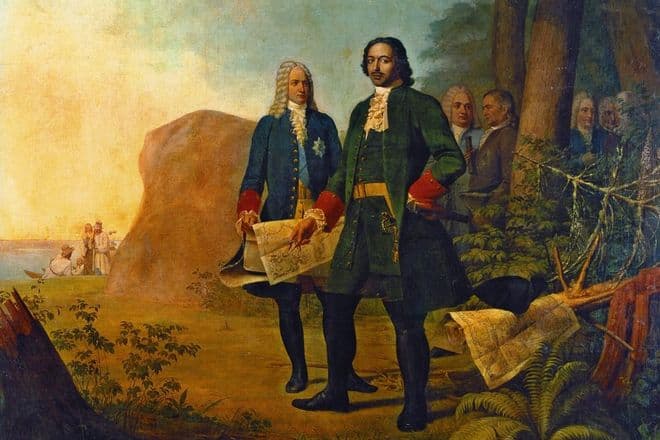

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: «Медный всадник» — это героическая поэма о созидательной деятельности Петра I и трагическая повесть о бедном петербургском чиновнике, жертве «исторической необходимости» (не случайно автор придал поэме многозначительный подзаголовок: «Петербургская повесть»). А. С. Пушкин, как и многие писатели, неоднократно в своем творчестве обращался к исторической прошлой России с тем, чтобы в минувших событиях найти ответы на вопросы современности.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:Пушкин и Петербург. Они неразделимы в той же мере, что Пушкин и Россия. Александр Иванович Герцен отмечал, что «Пушкин – до глубины души русский – русский петербургского периода». Его произведения подобны творениям Баха и Моцарта – они совершенство, в них нет ничего лишнего, ничего пышного, все строго, стройно, гармонично.

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Едва ли есть на земле другой город, который был бы столь же вдохновенно воспет, как Петербург Пушкиным. По мнению литературоведа Людмилы Ивановны Кузьминой, «Пушкин одухотворил его, украсил своим гением и стал автором того высоко художественного понятия, которое мы называем ПЕТЕРБУРГ».ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Петербург дал Пушкину тему и художественные краски для создания наиболее совершенного из его произведений – поэмы «Медный всадник», которую он сам назвал «петербургской повестью». Петербург в ней – место действия, основная тема, объект эстетического восхищения. Непревзойденный в своем совершенстве, вот уже полтора столетия звучит пушкинский вдохновенный гимн городу.

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Сложная диалектика петровских преобразований глубоко познана и выражена Пушкиным в контрасте двух Петербургов, показанных в «Медном всаднике». Петербург во вступлении — это «полнощных стран краса и диво», с его башнями, дворцами, садами, столица Российского государства. В то же время — это город «бедного Евгения», бедных окраин, ветхих домиков, чердаков, «пожитков бедной нищеты».

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧТЕЦ: Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом.

ПЕРВЫЙ ЧТЕЦНа берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца; И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Кругом шумел.

И думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен На зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе.

ВТОРОЙ ЧТЕЦПрошло сто лет, и юный град, Полнощных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво;

Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов Бросал в неведомые воды Свой ветхой невод, ныне там По оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен; корабли Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся; В гранит оделася Нева; Мосты повисли над водами; Темно-зелеными садами Ее покрылись острова, И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова.

ТРЕТИЙ ЧТЕЦЛюблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла, И, не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса2. Люблю зимы твоей жестокой Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче роз, И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой

Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных Марсовых полей, Пехотных ратей и коней Однообразную красивость, В их стройно зыблемом строю Лоскутья сих знамен победных, Сиянье шапок этих медных, На сквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, Твоей твердыни дым и гром, Когда полнощная царица Дарует сына в царской дом, Или победу над врагом Россия снова торжествует, Или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет И, чуя вешни дни, ликует.

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:Отрывок этот славится как замечательно яркое изображение Петербурга, его восхваление. Он поражает пестротой своих картин и образов. Поэт начинает с парадной стороны города, с гранитной набережной Невы; с „прозрачного сумрака» белых ночей. Окрыленное воображение поэта все дальше и дальше увлекает его прочь от Петербурга как столицы империи: ему припоминаются быстрая езда на санках, девичьи румяные лица, веселый шум балов и, наконец, лицейский образ „холостой пирушки». Но, едва достигнув этого предела, поэт резким жестом обрывает свою нить ассоциаций и снова возвращается к официальному Петербургу: к парадам на Марсовом поле и салютам в торжественные дни.

ПЕРВЫЙ ЧТЕЦ

Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо как Россия, Да умирится же с тобой И побежденная стихия; Вражду и плен старинный свой Пусть волны финские забудут И тщетной злобою не будут Тревожить вечный сон Петра!

ВТОРОЙ ЧТЕЦ

Была ужасная пора, Об ней свежо воспоминанье… Об ней, друзья мои, для вас Начну свое повествованье. Печален будет мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧТЕЦ:

Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумною волной В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной. Уж было поздно и темно; Сердито бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя. В то время из гостей домой Пришел Евгений молодой… Мы будем нашего героя Звать этим именем. Оно Звучит приятно; с ним давно Мое перо к тому же дружно. Прозванья нам его не нужно, Хотя в минувши времена Оно, быть может, и блистало И под пером Карамзина В родных преданьях прозвучало; Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой Живет в Коломне; где-то служит, Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Словно древний пророк, достигший неправедность мира, Евгений отгорожен от людей и презираем ими. Сходство пушкинского героя с пророком становится особенно явным, когда Евгений в своем безумии внезапно прозревает и обрушивает свой гнев на «горделивого истукана».

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Через всю поэму, через весь ее образный строй проходит двоение лиц, картин и смыслов: два Петра (Петр живой, мыслящий, «мощный властелин судьбы» и его превращение Медный всадник, застывшее изваяние), два Евгения (мелкий чиновник, забитый, униженный властью, и безумец, поднявший руку на «строителя чудотворного»), две Невы (украшение города, «державное теченье» и главная угроза жизни людей и городу), два Петербурга («Петра творенье», «юный град» и город углов и подвалов бедноты, город-убийца). В этом двоении образного строя и заключена не только главная композиционная, по и главная философская мысль Пушкина Мысль о человеке, его самоценности.

ПЯТЫЙ ЧТЕЦ

Итак, домой пришед, Евгений Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог В волненье разных размышлений. О чем же думал он? о том, Что был он беден, что трудом Он должен был себе доставить И независимость и честь; Что мог бы бог ему прибавить Ума и денег. Что ведь есть Такие праздные счастливцы, Ума недальнего, ленивцы, Которым жизнь куда легка! Что служит он всего два года; Он также думал, что погода Не унималась; что река Всё прибывала; что едва ли С Невы мостов уже не сняли И что с Парашей будет он Дни на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет? Оно и тяжело, конечно; Но что ж, я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов; Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой И в нем Парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой — Местечко получу, Параше Препоручу семейство наше И воспитание ребят… И станем жить, и так до гроба Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят…»

ПЕРВЫЙ ЧТЕЦ

Так он мечтал. И грустно было Ему в ту ночь, и он желал,

Чтоб ветер выл не так уныло И чтобы дождь в окно стучал Не так сердито. Сонны очи Он наконец закрыл. И вот Редеет мгла ненастной ночи И бледный день уж настает…

Ужасный день! Нева всю ночь Рвалася к морю против бури, Не одолев их буйной дури… И спорить стало ей невмочь… Поутру над ее брегами Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, горами И пеной разъяренных вод.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧТЕЦ:

Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла, гневна, бурлива, И затопляла острова, Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею Всё побежало, всё вокруг Вдруг опустело — воды вдруг Втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь как тритон, По пояс в воду погружен.

ТРЕТИЙ ЧТЕЦ:

Осада! приступ! злые волны, Как воры, лезут в окна. Челны С разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты,

Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам! Народ Зрит божий гнев и казни ждет. Увы! всё гибнет: кров и пища! Где будет взять?

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Поэма «Медный всадник» поднимает проблемы взаимоотношений государства, власти и личности, несовместимости подчас их интересов. Но «Медный всадник» — поэма не только социально-философская, но и историческая. Ведь особое место в ней занимают размышления поэта о судьбах России, о ее историческом развитии. Центральной здесь в этой связи становится фигура Петра Великого

ПЕРВЫЙ ЧТЕЦ

В тот грозный год Покойный царь еще Россией Со славой правил. На балкон, Печален, смутен, вышел он И молвил: «С божией стихией Царям не совладеть». Он сел И в думе скорбными очами На злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, И в них широкими реками Вливались улицы. Дворец Казался островом печальным. Царь молвил — из конца в конец, По ближним улицам и дальным В опасный путь средь бурных вод Его пустились генералы4 Спасать и страхом обуялый И дома тонущий народ.

ВТОРОЙ ЧТЕЦ: Тогда, на площади Петровой, Где дом в углу вознесся новый, Где над возвышенным крыльцом С подъятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые, На звере мраморном верхом, Без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, Не за себя. Он не слыхал, Как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо хлестал, Как ветер, буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧТЕЦ:

Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были. Боже, боже! там — Увы! близехонько к волнам, Почти у самого залива — Забор некрашеный, да ива И ветхий домик: там оне, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта… Или во сне Он это видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может! Вкруг него Вода и больше ничего! И, обращен к нему спиною, В неколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРЕТИЙ ЧТЕЦ:

Но вот, насытясь разрушеньем И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, Своим любуясь возмущеньем И покидая с небреженьем Свою добычу. Так злодей, С свирепой шайкою своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит; вопли, скрежет, Насилье, брань, тревога, вой!.. И, грабежом отягощенны, Боясь погони, утомленны, Спешат разбойники домой, Добычу на пути роняя.

ПЕРВЫЙ ЧТЕЦ

Вода сбыла, и мостовая Открылась, и Евгений мой Спешит, душою замирая, В надежде, страхе и тоске К едва смирившейся реке. Но, торжеством победы полны, Еще кипели злобно волны, Как бы под ними тлел огонь, Еще их пена покрывала, И тяжело Нева дышала, Как с битвы прибежавший конь.

Евгений смотрит: видит лодку; Он к ней бежит как на находку; Он перевозчика зовет — И перевозчик беззаботный Его за гривенник охотно Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец, И скрыться вглубь меж их рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн — и наконец Достиг он берега. Несчастный Знакомой улицей бежит В места знакомые. Глядит, Узнать не может. Вид ужасный! Всё перед ним завалено; Что сброшено, что снесено; Скривились домики, другие Совсем обрушились, иные Волнами сдвинуты; кругом, Как будто в поле боевом, Тела валяются. Евгений Стремглав, не помня ничего, Изнемогая от мучений, Бежит туда, где ждет его Судьба с неведомым известьем, Как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, И вот залив, и близок дом… Что ж это?..

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧТЕЦ:

Он остановился. Пошел назад и воротился. Глядит… идет… еще глядит. Вот место, где их дом стоит; Вот ива. Были здесь вороты — Снесло их, видно. Где же дом? И, полон сумрачной заботы, Все ходит, ходит он кругом,

Толкует громко сам с собою — И вдруг, ударя в лоб рукою, Захохотал. Ночная мгла На город трепетный сошла; Но долго жители не спали И меж собою толковали О дне минувшем.

ВТОРОЙ ЧТЕЦ: Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блеснул над тихою столицей И не нашел уже следов Беды вчерашней; багряницей Уже прикрыто было зло. В порядок прежний всё вошло. Уже по улицам свободным С своим бесчувствием холодным Ходил народ. Чиновный люд, Покинув свой ночной приют, На службу шел. Торгаш отважный, Не унывая, открывал Невой ограбленный подвал, Сбираясь свой убыток важный На ближнем выместить. С дворов Свозили лодки. Граф Хвостов, Поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье невских берегов.

ТРЕТИЙ ЧТЕЦ:

Но бедный, бедный мой Евгений … Увы! его смятенный ум Против ужасных потрясений Не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался В его ушах. Ужасных дум Безмолвно полон, он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц — он К себе домой не возвращался.

Его пустынный уголок Отдал внаймы, как вышел срок, Хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром Не приходил. Он скоро свету Стал чужд. Весь день бродил пешком, А спал на пристани; питался В окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем Рвалась и тлела. Злые дети Бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети Его стегали, потому Что он не разбирал дороги Уж никогда; казалось — он Не примечал. Он оглушен Был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век Влачил, ни зверь ни человек, Ни то ни сё, ни житель света, Ни призрак мертвый…

ВТОРОЙ ЧТЕЦ: Раз он спал У невской пристани. Дни лета Клонились к осени. Дышал Ненастный ветер. Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени И бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик у дверей Ему не внемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было: Дождь капал, ветер выл уныло, И с ним вдали, во тьме ночной Перекликался часовой…

ПЯТЫЙ ЧТЕЦ

Вскочил Евгений; вспомнил живо Он прошлый ужас; торопливо Он встал; пошел бродить, и вдруг Остановился — и вокруг Тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами Большого дома. На крыльце

С подъятой лапой, как живые, Стояли львы сторожевые, И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились В нем страшно мысли. Он узнал И место, где потоп играл, Где волны хищные толпились, Бунтуя злобно вкруг него, И львов, и площадь, и того, Кто неподвижно возвышался Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой Под морем город основался… Ужасен он в окрестной мгле! Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?5

ТРЕТИЙ ЧТЕЦ:

Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело К решетке хладной прилегло, Глаза подернулись туманом, По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..» И вдруг стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось… И он по площади пустой Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой. И, озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется Всадник Медный На звонко-скачущем коне; И во всю ночь безумец бедный, Куда стопы ни обращал, За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: По мнению Дмитрия Сергеевича Мережковского, «воля героя и восстание первобытной стихии в природе – наводнение, бушующее у подножия Медного Всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом – вот смысл поэмы».

ВТОРОЙ ЧТЕЦ: И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему, В его лице изображалось Смятенье. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Евгений, маленький человек, протестует против великого чудотворца, «держателя полумира», но его протест: «Ужо тебе!» — слаб, он ничего решить не может. Автор ставит в поэме вопрос: что же важнее — интересы государства или интересы маленького человека, песчинки, лежащей в основе великого государства, созданного гением Петра?

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Автора также волнует вопрос: по какому пути развиваться дальше России, куда поведет ее будущее? Пушкин философски осмысливает проблему истории Отечества, рисует в своем произведении противоречивый сложный образ, с одной стороны, гения-преобразователя, а с другой — «злого гения», нарушителя естественного хода исторического развития России.

ВТОРОЙВЕДУЩИЙ: «Побежденная стихия» пытается сокрушить свои гранитные оковы и идет приступом на «стройные громады дворцов и башен». Ужасная картина наводнения создается яркими художественными средствами. Так, поражает развернутое, переходящее через две строфы, очень наглядное и точное сравнение наводнения с шайкой воров и разбойников, осложненное эпитетами и метафорами: «злые волны лезут в окна». Подобное описание наводнения, как полагает литературовед Л.В.Пумпянский, сближает поэму с горацианской одой о Потопе и «Метаморфозами» Овидия.

ТРЕТИЙ ЧТЕЦ:

Остров малый На взморье виден. Иногда Причалит с неводом туда Рыбак на ловле запоздалый И бедный ужин свой варит, Или чиновник посетит, Гуляя в лодке в воскресенье, Пустынный остров. Не взросло Там ни былинки. Наводненье Туда, играя, занесло

Домишко ветхой. Над водою Остался он как черный куст. Его прошедшею весною Свезли на барке. Был он пуст И весь разрушен. У порога Нашли безумца моего, И тут же хладный труп его Похоронили ради бога.

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:В «Медном всаднике» нет никакого эпилога, возвращающего нас к первоначальной теме величественного Петербурга, — эпилога, примиряющего нас с исторически оправданной трагедией Евгения. Стихия природы сливается с бунтом народа, но это пока протест только одного его представителя — маленького человека Евгения. Этот бунт подавлен, но образ его, как и образ стихии, проходящий через всю поэму, остается предостережением для сильных мира сего, для правителей всех времен и народов. Разрушения в городе огромны, велико число жертв.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Перешагнув через огромное число человеческих жизней, Петр I изменил естественный ход исторического развития России: из отсталой полуазиатской страны он сделал европейскую великую державу, он: …над самой бездной, На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы…

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:Над этой бездной страна и по сей день, хотя то, что предвидел Пушкин, уже сбылось: «бессмысленный и беспощадный бунт» уже потряс Россию в 1917 г. Великая страна над бездной и сейчас: правители, в том числе и современные, не вынесли урока из истории. Что же произойдет? Упадет ли Россия в бездну? Перепрыгнет ли пропасть? Или так и останется на ее краю?

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:Это зависит не только от правителей, но и от самого народа. Ведь Божья кара в виде разъяренной стихии, как природной, так и народной, послана и сильным мира сего, и народу за то, что одни превратились в кумиров, а другие — в рабов. Пушкину одинаково ненавистны и «барство дикое», и «рабство тощее», о чем он говорит не только в поэме «Медный всадник», но во всей своей гражданской лирике.

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:Смелость, с которою поэт сливает историю своего героя с торжественнейшими эпохами народной истории, беспредельна, изумительна, а общая идея произведения по величию своему принадлежит к таким идеям, какие родятся только в фантазиях поэтов, подобных Данту, Мильтону, Шекспиру!

ПЕРВЫЙ ЧТЕЦ: Благословен и день и час, Когда с теплом родного крова Впервые к каждому из нас Приходит пушкинское слово. Непостижимо светел миг Волшебного прикосновенья! Он незаметен, но велик Могучей силой притяженья.

ВТОРОЙ ЧТЕЦ

Живое, единственное, золотое,

О слово, явись, отпуская грехи!

Земля до тех пор остаётся землёю, Пока на земле сочиняют стихи.