МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение

Высшего

профессионального образования

«Поволжская

государственная социально-гуманитарная

академия»

Исторический

факультет

Кафедра

Всеобщей истории и методики обучения

Реферат

на тему:

Православные

праздники.

Выполнила:

студентка

I

курса 12 группы

очной

формы обучения

специальность

050401.65 История

Петрова

Ольга Павловна

Научный

руководитель:

к.и.н.

Курочкин М.В.

Самара

2015

План

работы

Введение…………………………………………………………………………………3

Глава

1. Возникновение православных

праздников………………………………….4

1.1

Пасха — главный праздник

христиан……………………………………………….6

1.2

Двунадесятые переходящие

праздники…………………………………………….8

Глава

2. Двунадесятые непереходящие праздники

2.1

Господские праздники………………………………………………………………11

2.2

Богородичные праздники……………………………………………………………16

Глава

3. Великие праздники

3.1 Обрезание

Господне…………………………………………………………………21

3.2

Покров Богородицы…………………………………………………………………21

3.3

Рождество Иоанна Предтечи………………………………………………………..21

3.4

Усекновение главы Иоанна

Предтечи………………………………………………22

3.5

День святых апостолов Петра и

Павла……………………………………………..23

Глава

4. Престольные праздники

4.1 Казанская

икона Божией Матери……………………………………………………24

4.2

Владимирская икона Божией

Матери………………………………………………26

4.3

День святого Николая

Чудотворца….……………………………………………….28

4.4

Спасы: медовый, яблочный,

ореховый..……………………………………………30

4.5

Небесный покровитель Самары — святитель

Алексий

Московский………………31

Заключение……………………………………………………………………………….35

Список

источников и литературы………………………………………………………36

Введение

Православные

праздники – определенные дни церковного

календаря, отмечаемые богослужениями,

носящими индивидуальный литургический

характер. Это зафиксировано в названиях

праздников и «покаянных времен», датах

и порядке их совершения, а также в

содержании текстов, исполняемых во

время богослужения. Их цель и смысл –

воспоминание, прославление и богословское

истолкование ключевых этапов истории

Спасения, которая воплощена главным

образом в событиях земной жизни Иисуса

Христа (Спасителя) и Девы Марии

(Богородицы). Отсюда – исключительное

место в календаре посвященных Им

праздников.

Христианство

является одной из самых распространённых

мировых религий. В мире насчитывается

около 1,5 миллиардов последователей

христианства. Эта религия делится на

три крупных направления: православие,

католицизм и протестантизм. И праздники

– это неотъемлемая часть культовых

действий каждого направления этой

религиозной системы. Традиции их

празднования бережно охраняются и

передаются из поколения в поколение. В

этом, пожалуй, и заключается актуальность

данной работы.

История

православных праздников берет свое

начал со времен воскрешения

Иисуса Христа,

поэтому самым древним и самым главным

христианским праздником считается –

Пасха.

Первые упоминания о праздновании этого

праздника и дня воскресенья встречаются

в Библии.

В

4 в. н.э. появляются упоминания о

праздновании других Господских

праздников, таких как Рождество Христово,

Богоявление и Вознесение. В 5 в. н.э.

началось почитание Страстей Христовых

и Сошествия Святого Духа, возможно также

Крещения.

Первым

Богородичным праздником, который в 4 в.

н.э. стала отмечать церковь, было

Благовещение Пресвятой Богородицы. В

7 – 8 в.в. до н.э. начали праздновать

Рождество Богородицы и Введение во храм

Пресвятой Богородицы.

Первое

время становления религии было очень

тяжелым для христиан, люди переживали

гонения со стороны властей. Самыми

тяжелыми временами для последователей

Иисуса Христа была эпоха правления

римских императоров Галерия и Диоклетиана.

Именно тогда и появились великомученики,

которые страдали и отдавали свою жизнь

за христианскую веру.

Притесняя

и убивая верующих христиан, правительство

хотело вселить в последователей Иисуса

страх и тем самым искоренить эту религию.

Но своими репрессиями они этого не

добились — результат был абсолютно

противоположным. Самоотверженность

первых великомучеников стала

примером для других последователей

христианской веры, и только поспособствовало

установлению и распространению религии.

Во

время правления Константина Великого

в 313 г. был принят Миланский эдикт, который

утвердил свободу вероисповедания.1При

этом императоре происходило оформление

основных правил

празднования. Первым зафиксированным

правилом, которое к нашим дням не дошло,

стал запрет на торговлю в воскресный

день. Позднее в воскресный день стали

запрещать театральные выступления,

цирковые шоу, дела судопроизводства и

другие общественные работы. Все эти

запреты призывали не осквернять святость

праздника и освободить этот день от дел

для того, чтобы пойти в церковь, помолиться.

С ходом истории и в разных религиях

правила почитания праздников претерпели

изменения, но суть осталась прежней.

Количество

христианских праздников непрерывно

увеличивалось, перечень стал пополняться

еще и днями памяти людей, которые во

время своей жизни сделали много для

веры и во имя веры в Бога, за что были

приписаны к лику святых.

С

ходом истории все даты поминовения

святых были собраны в минеи (богослужебные

книги) и включены в годичный круг

церковных богослужений.

На

Русь христианская вера пришла из

Византии, вместе с установленными

праздниками, правилами и традициями.

Но со временем на Руси стали появляться

свои мученики и самоотверженные

последователи веры, и Русская церковь

пополнила перечень праздников днями

памяти русских святых.

Православная

церковь всегда старалась отметить

праздники особой торжественностью. Миряне на

Руси в день великих праздников

освобождались от ежедневных трудов,

для того чтобы посвятить эти дни Богу

и делам благочестия.

Существует

несколько категорий праздников:

двунадесятые праздники; великие; средние

и малые.

Пасха

– главный христианский праздник. Само

слово «Пасха» прибыло к нам из греческого

языка и в переводе означает «избавление».

Этот Великий праздник занимает самое

главное место среди двунадесятых преходящих праздников

и является днем почтения памяти

Евангельских событий, которые являются

основой христианской веры.

Двунадесятые

православные праздники – это двенадцать

основных православных праздников. Они

могут быть переходящими, т.е. не имеющими

фиксированной даты (Вход Господень в

Иерусалим; Вознесение Господне; День

Святой Троицы). Даты этих праздников

зависят от дня празднования Пасхи.

Большая часть двунадесятых праздников

– непереходящие (Рождество Христово;

Крещение Господне; Сретение Господне;

Благовещение Пресвятой Богородицы;

Преображение Господне; Успение Пресвятой

Богородицы; Рождество Пресвятой

Богородицы; Воздвижение Креста Господня

и Введение в храм Пресвятой Богородицы).

Все эти праздники

имеют предпразднства (подготовительные

дни), дополнительные дни празднования

и день отданья праздника

(завершающий день).

Праздники,

которые посвящены событиям из жизни

Иисуса Христа, называются Господскими,

а те, которые посвящены событиям из

жизни Пресвятой Богородицы – Богородичными.

Господские

праздники важнее Богородичных.

Эта разница находит свое отражение в

составе Богослужения в этот день. Если

Господский двунадесятый праздник

приходиться на воскресный день, то

совершается только праздничная служба

(воскресная не служиться), а если

Богородичный двунадесятый праздник

припадает на воскресенье, то служиться

сначала воскресная служба (так как

каждая воскресная служба несет собой

Господское значение и прославляет

Светлое воскресение Иисуса Христа), а

после уже Богородичное.

Период предпразднства отличается

изменениями в Богослужении – начинают

появляться песнопения наступающего

праздника. Количество песнопений

грядущего события увеличиваются с

каждым днем, и достигает своего максимума

в день праздника.

Период попразднства,

или дополнительный дней праздника, также

ознаменован отличиями в Богослужении

– продолжаются песнопения прошедшего

события но их количество значительно

меньше. А в день отдания песнопений

праздника больше чем в дни попразднства,

но меньше чем во время основной службы.

Некоторым Господским

праздникам предшествуют

особые субботы и недели. Перед определёнными

праздниками верующие люди проходят

очищение постом.

Великие

православные праздники (Покров Пресвятой

Богородицы; Обрезание Господне; Рождество

Иоанна Предтечи; Усекновение главы

Иоанна Предтечи; День святых апостолов

Петра и Павла) празднуются один день —

предпразднства, послепразднства и

отданья

они не

имеют.

-

Пасха

– главный праздник христиан

Главный

христианский праздник в честь Воскресения

Иисуса Христа. Отмечается обычно не

ранее 4 апреля и не позднее 8 мая – в

первое воскресение после первого

полнолуния, по прошествии весеннего

равноденствия.

День

празднования Пасхи установлен Первым

Вселенским Собором в 325 году: первый

воскресный день после первого весеннего

полнолуния. Тогда же было решено перенести

православный праздник на неделю позже

еврейского.

Название

«Пасха» перешло от названия ветхозаветного

праздника, установленного в честь

освобождения евреев от египетского

плена. Еврейское «песах» означает

«прохождение, пощада»: тогда Ангел

проходил мимо домов евреев, на дверях

которых видел кровь агнца, и поражал

смертью первенцев египетских». По учению

церкви пасхальный агнец евреев является

прообразом Иисуса Христа, поэтому в

Священном Писании Христос именуется

агнцем Божиим или Пасхой.2

Когда

Иисус стал взрослым, он ушёл из дома,

его сопровождали двенадцать учеников.

Три года странствовал Иисус по Палестине,

когда же Он пришёл в Иерусалим, жрецы

храма решили расправиться с ним, они

подкупили за тридцать серебряных монет

одного из его учеников – Иуду, и тот

предал Его. Совет иерусалимских жрецов

– синедрион – приговорил Христа к

смертной казни, а римский наместник

Понтий Пилат утвердил приговор. Иисус

был распят на кресте на холме Голгофа

около Иерусалима.

Тогда

один богатый человек из города Аримафеи,

по имени Иосиф, который был учеником

Христа, выпросил у Пилата Его тело и

похоронил в своём саду в высеченной в

каменной горе пещере, в которой ещё не

был никто положен. Начальники, распявшие

Христа, приставили стражу ко входу в

пещеру. Но, Иисус, как предсказал свою

смерть, так предсказал и своё воскрешение.

На третий день Он воскрес: по прошествии

субботы ночью произошло сильное

землетрясение, потому что Ангел Господень

отвалил камень закрывавший вход в

пещеру, и Господь Иисус Христос воскрес

и восстал из гроба! Ангел был одет в

белую как снег одежду, а сам был подобен

молнии. Увидев его, стражники упали как

мёртвые, а очнувшись, побежали доложить

жрецам. На рассвете Саломония – мать

Иакова и Иоанна, Мария – мать апостолов

Иакова и Иуды, и Мария-Магдалина пришли

в сад с благовониями, чтобы умастить

тело Христа, но войдя в пещеру, они

увидели Ангела, который возвестил им о

том, что Иисус Христос воскрес. Иисус

явился Марии-Магдалине и повелел

возвестить его ученикам идти в Галилею.

Иисус Христос сказал своим одиннадцати

ученикам: «Дана мне всякая власть на

небе и на земле. Итак, идите, научите все

народы, крестя их во Имя Отца и сына и

Святого Духа, уча их соблюдать всё, что

я поведал вам; и се, Я с вами во все дни

до скончания века. Аминь». Утром в Светлое

Воскресенье в саду Иосифа Иисус явился

Марии-Магдалине и в течении сорока дней

являлся своим ученикам и беседовал с

ними о Царствии Божием. Ученики Христа

стали апостолами.

Христиане

празднуют Воскресение Христа – Пасху

в третий день по распятию. В течение

всей пасхальной седмицы царские врата,

северные и южные врата алтаря не

закрываются, в знак того, что Господь

своим воскресением открыл врата в

Царство Божие. День святой Пасхи – это

день победы спасителя над злом, Жизни

над грехом и смертью. А сама смерть после

воскресения Христа, рассматривается

как состояние временное, «сон в ожидании

будущего пробуждения и жизни».3

За

Пасхой седмица называется Светлой. По

народным верованиям, на пасхальной

неделе на небесах открыты ворота в рай,

и всякий умерший в этой время попадает

прямо туда. Пасхальное воскресение

является первым днём Светлой недели.

На период от Пасхи до Троицы изменяется

порядок исчисления дней в неделе: недели

начинаются с воскресенья, а не с

понедельника, как обычно.

Следуют

за Пасхой Фомина неделя (вторая по

Пасхе), начинающаяся с воскресенья –

Красной горки; на вторник этой недели

приходится Радоница – поминовение

усопших, то есть день, когда православные

христиане после заупокойной литургии

и панихиды отправляются на могилы родных

и близких с тем, чтобы возвестить им

пасхальную радость. В среду четвёртой

недели по Пасхе отмечают Преполовение

Пятидесятницы, в четверг шестой недели

– Вознесение, в четверг седьмой недели

– Семик, в воскресение после Семика

отмечают Троицу, а после неё Духов день.

По

народным поверьям, от Пасхи до Вознесения

Христос и апостолы странствуют по земле

в образе нищих и испытывают людское

милосердие. Троицкая неделя насчитывает

восемь дней: начинается в воскресение

и дальше идёт всю неделю до следующего

воскресения.

К

Пасхе всегда пекли куличи, делали пасху

и красили яйца, а потом освещали их в

церкви. Яйцо особенно почитали, так как

по преданию, обычай красить яйца связан

с именем Марии Магдалины, которая, явясь

к императору Тиберию в Рим поднесла ему

в дар яйцо и сказа: «Христос Воскресе!»,

но он сказал, что поверит ей, если яйцо

станет красным, и оно в тот же миг

сделалось таким. Красный цвет символизирует

наше возрождение кровью Христа.4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Что такое церковный праздник? Каково значение праздника? Каким должно быть празднование?

Содержание статьи

- Что такое церковный праздник?

- Праздники в православном календаре

- Двунадесятые Богородичные праздники

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)

- Сретение Господне (2/15 февраля)

- Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа)

- Двунадесятые Господские праздники

- Рождество Христово

- Богоявление (Крещение) Господне

- Преображение Господне (6/19 июня)

- Воздвижение Креста Господня (14-27 сентября)

- Двунадесятые Богородичные праздники

- Значение праздника в православии

- Читайте о церковных праздниках на «Правмире»:

- Фильмы о православных церковных праздниках:

- Церковные праздники

- Рождество Богородицы. Праздники

- Что нужно делать в Церковные праздники?

Церковные праздники — это важные для христиан датой, к которым принято готовиться молитвенно, соблюдать пост, а потом приходить на торжественную литургию с причастием в храм. Некоторые православные праздники, такие как Успение, кажутся людям, далеким от церковной жизни, странными. Зачем христиане празднуют смерть? О сути церковных праздников мы постараемся рассказать вам в этой статье.

Календарь не переходящих церковных праздников известен:

| Церковный праздник | Дата церковного праздника | Значение церковного праздника |

| Рождество Христово | 7 января | Двунадесятый церковный праздник |

| Крещение Господне | 19 января | Двунадесятый церковный праздник |

| Сретение Господне | 15 февраля | Двунадесятый церковный праздник |

| Благовещение Пресвятой Богородицы | 7 апреля | Двунадесятый церковный праздник |

| Рождество Иоанна Предтечи | 7 июля | Великий церковный праздник |

| День святых первоверховных апостолов Петра и Павла | 12 июля | Великий церковный праздник |

| Преображение Господне | 19 августа | Двунадесятый церковный праздник |

| Успение Пресвятой Богородицы | 28 августа | Двунадесятый церковный праздник |

| Усекновение главы Иоанна Предтечи | 11 сентября | Великий церковный праздник |

| Рождество Пресвятой Богородицы | 21 сентября | Двунадесятый церковный праздник |

| Воздвижение Креста Господня | 27 сентября | Двунадесятый церковный праздник |

| Покров Пресвятой Богородицы | 14 октября | Великий церковный праздник |

| Введение во храм Пресвятой Богородицы | 4 декабря | Двунадесятый церковный праздник |

Переходящие церковные праздники, в свою очередь, постоянно празднуются в разные дни. Мы составили таблицу по ближайшим датам:

| Праздники | 2023 | 2024 | 2025 |

| Начало триоди | 5 февраля | 25 февраля | 9 февраля |

| Прощеное воскресенье | 26 февраля | 17 марта | 2 марта |

| Вход в Иерусалим | 9 апреля | 28 апреля | 13 апреля |

| Пасха | 16 апреля | 5 мая | 20 апреля |

| Вознесение Господне | 25 мая | 13 июня | 29 мая |

| Троица | 4 июня | 23 июня | 8 июня |

| Петров пост | 30 дней | 10 дней | 26 дней |

Что такое церковный праздник?

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Фил.4:4–7. )

Что такое православный праздник? Светские люди часто задают этот вопрос, вступая на путь церковной жизни. Многие мирские праздники сопровождаются шумными застольями, танцами и песнями. Чем же отличаются от них праздники церковные?

Господь призвал нас не для страдания, но для спасения и вечной жизни, что, само по себе, уже является поводом для радости. Поэтому, даже, когда мы плачем, раскаиваясь в своих грехах, это — великая радость. Ведь у нас есть Тот, кто готов принять наше раскаяние. Православные праздники заключены в тихой радости единения с Богом. Эти важные даты призваны напомнить нам о Евангельских событиях, они связаны с древними христианскими традициями и позволяют нам на время отвлечься от мирской суеты, чтобы посвятить еще один день в году общению с Богом. Во время церковного праздника в храме служится литургия, а мы восхваляем историю нашего Спасения Иисусом Христом, вспоминая те или иные события Священного Писания или жития православных святых.

Церковные праздники делятся на переходящие и непереходящие. Дата непереходящих праздников никогда не меняется и ежегодно отмечается в один и тот же день. Переходящие православные праздники не имеют постоянной даты и зависят от даты празднования Пасхи. Именно из-за даты празднования Пасхи обычно двигается Церковный календарь. Дата празднования Воскресения Христова высчитывается по солнечно-лунному календарю. Ее обычно отмечают в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия (21 марта). Отцы Первого Вселенского собора постановили такой порядок еще в 325 году.

Существует двенадцать самых важных церковных праздников. Их именуют «двунадесятыми» или иногда «дванадесятыми». Пасха не входит в этот список, как наиглавнейший православный праздник, стоящий отдельно, вне каких-либо категорий.

- Рождество Христово

- Богоявление

- Сретение

- Благовещение

- Вербное воскресенье

- Вознесение

- Троица

- Преображение

- Успение Пресвятой

- Воздвижение Креста Господня

- Рождество Богородицы

- Введение во храм Богоматери

Далее, согласно иерархии церковных праздников, следуют Великие праздники. К ним относятся:

- Покров Пресвятой Богородицы

- Обрезание Господне и память св. Василия Великого

- Рождество Иоанна Крестителя

- Память первоверховных апостолов Петра и Павла

- Усекновение главы Иоанна Крестителя

- Память свят. Николая

- Перенесение мощей свят. Николая в итальянский г. Бари.

С появлением новых святых пополняется и список православных праздников.

Читайте также — Православный календарь

Праздники в православном календаре

Двунадесятые Богородичные праздники

Рождество Пресвятой Богородицы

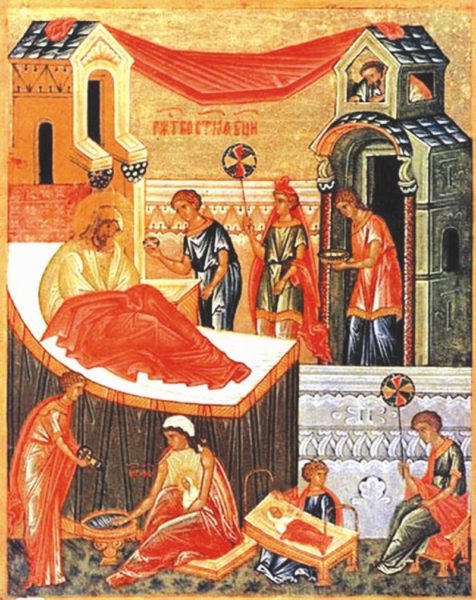

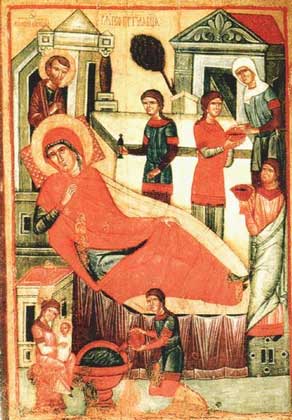

В те времена благословением от Бога считалось только рождение младенца мужского полы. Даже в Священном Писании люди исчисляются только мужскими единицами. Но девочкой, которую родит Анна станет Пресвятая Богородица, мать Христа.

Иоаким, тем временем, спешил к Золотым воротам Иерусалима после сорокадневного поста в горах. Он должен был увидеть свою жену Анну, потому что в горах ангел явился и ему. Обняв его у ворот, Анна сказала «знаю теперь, что Господь благословил меня».

Рождество Пресвятой Богородицы — первый двунадесятый православный праздник в церковном году, который начинается 14 сентября по новому стилю. Божья Матерь послужила делу Спасению, родив Сына Человеческого, от которого началась новая эпоха и новое летоисчисление. Со Спасителем Господь открыл нам, что главным законом в нашей жизни должен быть закон любви, способность к жертве во имя любви. Земной путь Богородицы был наполнен скорбями, она стояла у Креста Господня и вместе со Спасителем переживала крестные муки.

Но мир радовался ее рождению, в день Рождества Богородицы родилась наша заступница перед Богам, по молитвам к которой свершаются великие чудеса.

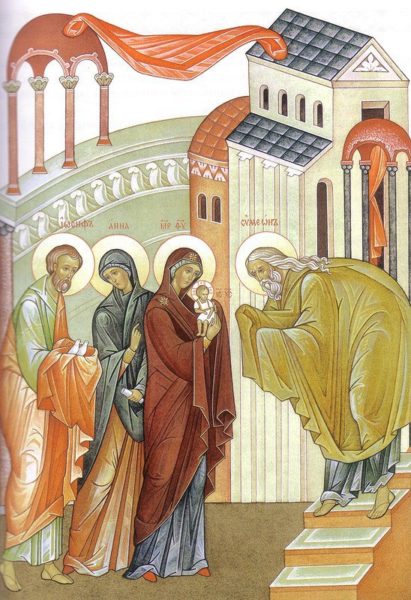

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников, посвященных земной жизни Богородицы. Кроме Введения празднуются также Рождество Богородицы и Успение Богородицы. Эти праздники основаны на Священном Предании. На Евангельских событиях основан праздник Благовещения, когда Ангел Господень явился сообщить о зачатии Христа.

Кроме этих главных праздников, празднуются и другие православные праздники — праздники чудотворных икон Богородицы, Покров (этот день особо любим в народе) и много других дней, отражающих нашу любовь к Пресвятой Богородице. Введение во храм Девы Марии — это особая дата, не имеющая аналогов среди других церковных праздников. Священное Предание рассказывает о том, что, как только Деве Марии исполнилось три года, родители — Иоаким и Анна отвели ее в храм, чтобы, согласно обету, данному Господу, воспитать ее в Божественной благодати. Этот обет был исполнен в благодарность за дарованное дитя. Он не означал принятие ребенком обета монашества или особой аскетической жизни, но его воспитанием занимались уже не родители, а служители храма. Это — знак высшего доверия Богу.

В Иерусалиме в те времена существовал один храм, в алтаре которого некогда хранился ковчег Завета. В этом же храме существовала особая духовная школа, где воспитывались отроки и отроковицы, посвященные Богу. Деву Марию встретил первосвященник Захария. Он играл важную роль в Ветхозаветной Церкви и был непререкаемым моральным авторитетом для верующих. Без посторонней помощи Дева Мария взошла по всем пятнадцати ступеням, ведущим в святилище, едва переступив порог храма. Увидевшие это восприняли восхождение как чудо. Несмотря на тело младенца, Богородица уже тогда была совершенна душой. Она вошла в храм радостной и торжествующей, как в родной дом.

Первосвященник Захария вел девочку в святая святых храма, куда он сам мог входить только раз в году. Он сразу увидел, что перед ним — не обычный ребенок. Пребывая во храме Дева Мария восхищала всех полнотой своей добродетели, будучи при этом смиренной и кроткой. Это была еще одна ступень на пути к явлению в мир Спасителя, поэтому верующие так чтят эту знаменательную дату и выделяют ее среди многих православных праздников.

Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля)

Благовещение Пресвятой Богородицы — двунадесятый православный праздник.

Он по-разному назывался у первых христиан: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии, но в VII веке на Востоке и Западе его стали звать одинаково — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Этот день явил радость всему миру и стал началом нашего Спасения, благословением для всех людей. В этот день Бог соединился с человечеством и в лице Девы Марии исполнились все пророчестве Ветхого Завета о Сыне Человеческом. Во всем мире тогда не было святее и достойнее Девы Марии. Она проживала в храме уже двенадцать лет, когда первосвященник сказал, что, достигнув совершеннолетия, она должна оставить храм, выйти замуж и переселиться в дом своего мужа. Дева Мария смиренно отвечала, что она дала обет посвятить свою жизнь Господу и не желает нарушить обет целомудрия. Первосвященник не могу заставить Деву нарушить обет, данный Богу, поэтому он собрал духовенство храма, чтобы молиться и просить Богу явить Его волю. Первосвященнику Зарахрию явился Ангел с указанием забрать неженатых мужей из дома Давидова и просить их принести жезлы свои, кому из них Господь покажет знамение, тот и станет мужем для Девы Марии.

Когда Первосвященник собрал жезлы, он стал молиться, чтобы Господь явил свою волю. На ночь жезлы оставили в храме, а на следующий день жезл Иосифа расцвел. Иосиф был родственником Девы Марии, вел праведную жизнь, ему было уже больше 80 лет, он жил во вдовстве и имел взрослых детей. Дева Мария переселилась из храма в Назарет, но осталась жить в уединении и безмолвии, сохраняя девство. Пречистая Дева продолжала жить для Бога, заниматься домашними делами. Пока Бог послал к Деве Марии архангела Гавриила.

Дева Мария знала пророчества о пришествии Мессии и о Пресвятой Деве, которая станет Его матерью. Она молилась о том, чтобы послужить этой женщине, но этой женщиной оказалась она сама.

«Радуйся, благодатная, Господь с тобою; Благословенна Ты в женах», — эти слова Дева Мария услышала от архангела, явившегося к ней. Эти слова привели ее в смятение, и она безмолвствовала. Но архангел Гавриил утешил ее словами о том, что Господь даст Сыну престол Давида. Дева Мария не знала мужа, но сила Вышнего осенила ее, и она зачала, когда свет Духа Божьего осенил ее. Свершилось таинство воплощения Сына Божьего. Избранная из всех родов, Дева Мария вместила в себе сокровище благодати и дала человеку возможность надеяться на спасение.

Сретение Господне (2/15 февраля)

В основу церковного праздника Сретение Господне положено удивительное чудесное событие, которое произошло в Иерусалиме в I веке н.э.. Согласно традиции, на сороковой день после рождения все иудеи должны были принести в храм своих первых сыновей для посвящения Богу. В благодарность принято было приносить Богу жертву — барана, вола, голубей. Важную роль играло то, что семья могла себе позволить.

Этот закон был установлен в память об освобождении еврейского народа из египетского рабства. Тогда Господь спас от гибели израильских первенцев.

Родители принесли Иисуса Христа в иерусалимский храм, как того требовал закон, как только Ему исполнилось сорок дней, чтобы представить перед Богом. Иосиф и Мария не могли позволить себе принести дорогостоящую жертву, так как жили небогато. Они принесли в жертву лишь двух птенцов голубей. В это время в Иерусалиме жил благочестивый старец — Симеон Богоприимец. По внушению Духа Божия и пророчицы Анны, он пришел в храм, так как Святой Дух обещал Праведному Симеону, что тот не умрет, пока не увидит Мессию. Ему было уже 360 лет. По Преданию Церкви, он был одним из тех, кто переводил Ветхий Завет с древнееврейского на древнегреческий. Он хорошо знал Писание и с верой ожидал Христа Спасителя. Хотя, сначала он усомнился в возможности исполнения пророчества, о том, что Спаситель родится в мир от земной женщины. Он даже хотел изгладить эти пророчества в Писании, но к нему явился Ангел Господень и удержал его, подтвердив истинность этих слов — «Веруй тому, что написано!».

Увидев младенца Иисуса у дверей храма, он в великой радости воскликнул: «Это — Бог, Соприсносущный Отцу, это — Предвечный Свет и Спаситель Господь!». Как и было обещано Господом, ему явился Божественный Младенец с Пречистой Девой и праведным Иосифом. Сердце Симеона трепетало, он славил Господа в молитве. Старец узрел Того, Кто был обещан Господом людям, наступила полнота времен. Он мог уйти из этого мира, ибо исполнилось пророчество.

Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа)

Этот праздник кажется парадоксальным тем, кто не знаком с церковными православными праздниками. Почему мы празднуем смерть? Но мы знаем слова «Живем ли, для Господа живем; Умираем ли, для Господа умираем». Еще Апостол Павел говорил: «Для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение».

Любимый ученик Христа взял Деву Марию к себе. Священное Писание не доносит до нас сведений об Успении Богородицы, но Церковное Предание хранит для нас сведения о жизни Богородицы после Воскресения Христова.

Итак, Богородица жила в доме Иоанна Богослова. Она часто уединялась для молитвы своему Божественному Сыну. В один из таких дней к ней вновь явился архангел Гавриил, чтобы возвестить — через три дня Пресвятая Дева отойдет ко Господу. Богородица приняла эти слова с великой радостью в ожидании встречи с Богом. Единственное, о чем она попросила — дать ей возможность проститься с апостолами, учениками Христа, которые понесли в мир весть о Спасении. Чудесным образом апостолы, которые были далеко от Иерусалима, были перенесены туда, чтобы проститься со своей Небесной Матерью. Богоматерь утешила апостолов в их скорби и попрощалась с каждым из них.

Но Успение Богородицы не было обычным расставанием души с телом. В час ее смерти Небеса разверзлись и присутствовавшие узрели Христа с Ангелами и почившими праведниками. Пресвятая Дева была словно погружена в сон, поэтому ее преставление называется Успением, то есть сном. И за этим сном ожидались слава и пробуждение в Царстве Небесном. Душа Девы Марии, сопровождаемая ангельским пением, вознеслась на Небеса.

Во время погребения тела Богородицы один иудейский священник преисполнился гнева к Матери Иисуса Христа и решил опрокинуть тело Девы Марии на землю. Но стоило ему только дотронуться до одра Пречистой Девы, как Ангел Господень явился с мечом и отсек ему руки. Священник взмолился апостолам о помощи. Апостол Петр ответил, что Господь по молитвам к Его Матери может даровать ему исцеление. Священник Афоний приложил свои руки к месту отсечения, вознося молитвы Богородице. Его молитва была услышана, и он последовал за одром Девы Марии, прославляя Господа и Богородицу.

Апостол Фома не успел увидеть погребение Божьей Матери и очень скорбел, желая проститься с ней. Когда на третий день апостолы открыли ему гробницу, тела Богородицы в ней не оказалось, но она явилась им сама в Небесной Славе в окружении множества ангелов со словами: «Радуйтесь, ибо я с вами во всем дни».

Читайте также — Смысл, содержание и богословие церковных праздников

Двунадесятые Господские праздники

Рождество Христово

Когда Дева Мария уже должна была родить своего Первенца, от кесаря Августа внезапно вышло повеление сделать перепись населения по всей земле. Праведный Иосиф, потомок Царя Давида, отправился из Назарета в Вифлеем, город Царя Давида, который располагался недалеко от Иерусалима. Святое семейство не нашло места ни в одной гостинице Вифлеема, никто не приютил странников. Никто из жителей Вифлеема не знал, что перед ними Пречистая Дева, ждущая Мессию. Да и Самого Мессию в те времена представляли себе по-другому. Но Господь не явился в мир в славе Небесной, ее не выдержал бы грешный человек. Он не явился и в славе земной, потому что Царство Небесное не имеет отношение к земному благоденствию.

Рождество Господа случилось в убогой пещере, где держали домашний скот. Дева Мария спеленала Богомладенца и положила его в ясли. А с дарами в пещеру уже спешили волхвы, звездочеты, увидевшие на небе Вифлеемскую звезду. В поле неподалеку отдыхали пастухи, стерегущие стада. Им явился Ангел Господень, и они сильно испугались. Но Ангел сказал: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость» и рассказал весть о спасении. И пастухи поклонились Богомладенцу. Поклонившись Христу, они поведали все, что им открыл Ангел Господень. Волхвы же, шли по звездам, чтобы увидеть царя и поклонились ему, незримо являя собой весь прежде языческий мир, многие представители которого также впоследствии уверовали во Христа.

С IV и вплоть до VI века н.э. многие Церкви праздновали Рождество Христово совместно с днем Богоявления. Это связано с тем, что по некоторым сведениям, Крещение Господне произошло в день Его рождения. Но современная Церковь разделяет эти православные праздники.

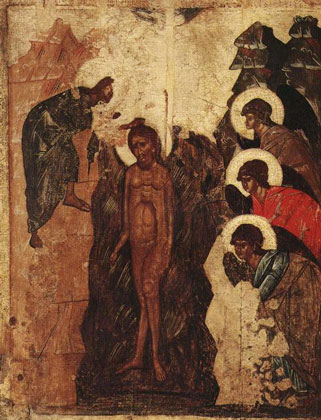

Богоявление (Крещение) Господне

Праздник Крещения Господня не даром называют еще Богоявлением. Именно в этот день впервые за весь период событий Писания человеку явились все Три Лица Троицы. Сын Божий вошел в воды Иордана, Дух святой спустился к нему, а остальные услышали голос Бога Отца. Святым Духом с тех пор крещаются все, уверовавшие во Христа.

Крещение Господа Иисуса Христа связано с делом спасения людей. Господь просит креститься от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель же говорит, что это ему надо креститься от Иисуса. Этим он явно дает понять, что перед собравшимися — не обычный человек, но Посланник Господа, Мессия. Предтеча Иоанн уже давно готовил людей к пришествию Мессии. Он говорил им и покаянии и очищении от грехов. Христу не надо было очищаться от грехов, Он пришел, чтобы самому принять на себя грехи мира. Его омовение в водах Иордана было безгрешным и через него очистились и все верующие во Христа. Рожденные от воды и духа люди получили возможность омыться от грехов, получая новое рождение во Христе с тех пор, как крестился Сам Господь.

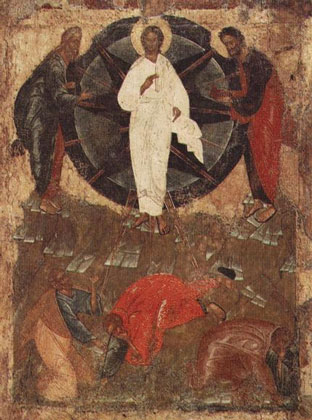

Преображение Господне (6/19 июня)

Церковный праздник Преображения Господня известен уже с IV века н.э.

Господь Иисус знал, что близится время его мучения и распятия. Он обратился к ученикам с вопросом: «Вы за Кого почитаете Меня?» — апостол Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16:15-16). Когда Господь стал готовить учеников к грядущим страданиям, апостол Петр, горячо любивший Его стал просить: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою» (Мф. 16:22).

Господь услышал это и взял своих учеников Петра, Иакова и Иоанна вместе молиться на гору Фавор. Иисус взял с собой именно этих учеников, чтобы в час его мук они не устрашились, но, укрепившись в вере, могли перенести их.

Господь молился и вдруг ученики увидели, как лик его просиял, а одежды сделались ослепительно белыми. К Нему явились пророки Моисей и Илия, чтобы побеседовать с ним. В великой радости от присутствия при таком чудесном событии апостол Петр воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». В ответ всех присутствовавших осветило Божественное облако и раздался глас Богу Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его послушайте».

В день преображения Господня вспоминаются эти чудесные события.

Воздвижение Креста Господня (14-27 сентября)

Истоки этого праздника уходят к обретению Креста Господня. Его упоминают древние христианские историки. По словам Евсевия Кесарийского, Феодорита Киррского, Руфина Аквилейского, Сократа Схоластика и Созомена Саламанского, император Константин Великий горел желанием изыскать Честное Древо Креста Господня и соорудить храм на Голгофе. На поиски Креста Господня отправила царица Елена, мать императора Константина.

Как правило, кресты закапывались на месте свершения казни. И действительно, Крест Господень оказался там. Но на месте казни было найдено три Креста. Предстояло узнать, какой именно был орудием казни Иисуса Христа. Чудо Господне явило людям правду. Тяжело болящая женщина исцелилась при прикосновении к Кресту Господнему.

Множество людей собралось, чтобы поклониться Честному Древу Креста Господня. Не все могли увидеть его из-за скопления верующих и тогда Патриарх Макарий стал воздвигать Крест, чтобы все могли его увидеть. Люди поклонялись Кресту со словами «Господи, помилуй».

Отсюда получил свое начало праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который был установлен в год обретения Святого Древа. Поскольку Крест был обретен в дни празднования Пасхи, то первоначально праздник совершался на второй день Пасхи.

В 614 г. Персидский шах Хозрой разграбил сокровища Иерусалима и увез с собой в том числе Древо Животворящего Креста Господня. Целых четырнадцать лет Крест Господень пробыл в Персии. Но после победы императора Ираклия над персами и заключения мира Крест Господень был возвращен в Иерусалим. Император встретил Честной Крест в скромной одежде и босой в знак смирения перед Господом.

Значение праздника в православии

Церковные праздники важны для того, чтобы люди не забывали Евангельские события. Православные праздники свидетельствуют о нашей живой вере. О том, что Спасение касается не только людей во времена Нового Завета, но и всех нас, верующих во Христа. Соблюдая традиции православных праздников, мы свидетельствуем о своей вере даже, если церковные праздники кажутся необычными людям, которые не знакомы с традициями Церкви. В эти дни мы можем остановиться и задуматься о том, правильным ли путем мы идем ко Христу.

Читайте о церковных праздниках на «Правмире»:

- Праздник

- Церковные праздники и светские памятные даты: в чем разница?

- Церковные праздники – проверьте свои знания!

- Праздник как Таинство

Фильмы о православных церковных праздниках:

Церковные праздники

Рождество Богородицы. Праздники

Что нужно делать в Церковные праздники?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

В. Чернов

О праздниках Православной Церкви

«Празднование и вообще богослужение Православной Церкви, – пишет известный русский пастырь ХIХ века протоиерей Григорий Дебольский, – по заповеди Иисуса Христа состоит главным образом в благодарственном и радостном воспоминании искупительной победы Иисуса Христа, и с Ним всех верующих в Него, над грехом и смертью. Эта победа, восстановившая единение Бога с человекам для нашей вечной блаженной жизни, предизображена в таинстве святого Причащения, которое положено Господом в основание христианского богослужения и с которым соединены вселенской Церковью все священные воспоминания о многоразличных благодеяниях, явленных роду человеческому, или непосредственно от Бога, или через святых его и моления о живущих и умерших. Чем выше воспоминания Церкви, тем важнее, светлее торжественнее праздники».

Происхождение обычая выделять двенадцать главных праздников

С древних времен отцы и учителя Церкви отмечали особенное значение некоторых праздников, посвященных главнейшим событиям земного служения Господа Иисуса Христа. До Х века таковых празднований было меньше двенадцати. Так, святитель Епифаний Кипрский (ум. 403) упоминает четыре праздника: Рождество Христово, Богоявление, Воскресение и Вознесение; святитель Прокл Константинопольский (ум. 446) добавляет к этому числу праздник Пятидесятницы. В проповеди Иоанна, епископа Эвбейского, сказанной в 744 году, перечисляются праздники в честь Господа и Богородицы: Зачатие Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Сретение, Преображение, Распятие и Воскресение, Вознесение, Пятидесятница и Успение Пресвятой Богородицы.

С ХI–ХII века в Греции встречаются многочисленные иконы, изображающие двенадцать праздников. Их список несколько отличается от нынешнего и обычно включает Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Богоявление, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Воскресение, Вознесение, Пятидесятницу и Успение Пресвятой Богородицы. С того же времени начинает употребляться выражение «двунадесятые праздники», т.е. праздники из числа двенадцати.

К XVI веку среди образов праздничного ряда утвердились иконы праздников Рождества и Введения во храм Богородицы, а также Воздвижени Креста Господня.

В ХVI–ХVII веках обычай выделять двунадесятые праздники окончательно утвердился и в богослужебной практике практически по всему православному Востоку. Тем не менее, в России продолжали употреблять термин «Господские праздники» (даже если речь шла о праздниках не только в честь Спасителя, но и в честь Божией. Матери)‚ а несколько позже – «Господские и Богородичные праздники». В отпечатанной в 1795 году в Москве книге «О служении и чиноположениях Православныя Грекороссийския Церкви» перечислено 16 праздников – включая Пасху, все нынешние двунадесятые праздники, а также четверг, пятницу и субботу Страстной седмицы, однако, само выражение «двунадесятые праздники» всё еще не используется. В активное словоупотребление оно вошло лишь к середине ХIХ века.

В настоящее время в церковном календаре следующие праздники носят именование «двунадесятых»:

Рождество Пресвятой Богородицы – 8 21) сентября;

Воздвижение честного и животворящего Креста – 14 (27) сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря);

Рождество Христово – 25 декабря (7 января);

Крещение Господне – 6 (19) января;

Сретение Господне – 2 (15) февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7 апреля);

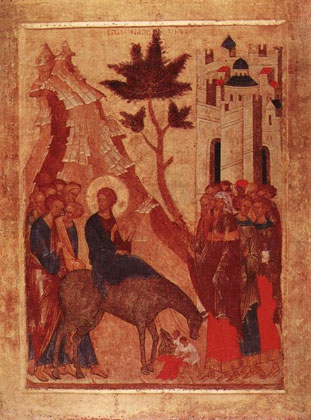

Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой;

Вознесение Господне – 40–й день после Пасхи, всегда в четверг;

День Святой Троицы – 50–й день после Пасхи, всегда в воскресенье;

Преображение Господне – 6 (19) августа;

Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28)августа.

В это число не входит главный праздник церковного года – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа или Пасха Христова. Это связано с тем, что Пасха стоит превыше любого празднования как «торжество торжеств и праздников праздник».

Предпразднства и попразднства

Все двунадесятые праздники, как Господские, так и Богородичные, продолжаются не только один день, но и некоторое число дней до и после самой праздничной даты. Эти дни называются «предпразднство» (дни, подготавливающие праздник), «попразднство» (продолжение праздника), и «отдание» (заключительный день праздничного периода). Некоторые из Господских праздников, кроме того, предваряются и заключаются особыми субботами и неделями (воскресными днями).

Большая часть двунадесятых праздников имеют по одному дню предпразднства, у некоторых же из них в этом есть отличительные особенности. Рождеству Христову предшествует пять предпразднственных дней, поскольку Рождество – самый большой из двунадесятых праздников. У праздника Богоявления, как второго по значению после Рождества, есть четыре предпразднственных дня. У праздника Входа Господня в Иерусалим вообще нет предпразднства, поскольку накануне совершается воспоминание воскрешения Спасителем Лазаря (Лазарева суббота). Нет предпразнства и у Вознесения и Пятидесятнцы, поскольку они составляют часть пасхальной череды торжеств, которая сама служит приготовлением к этим праздникам.

Число дней попразднства бывает неодинаковым – от полного отсутствия до 8 дней, смотря по большей или меньшей близости одних праздников к другим или к дням поста. Например, у праздника Входа Господня в Иерусалим попразднства не бывает вообще, поскольку сразу после него начинается строгий пост Страстной седмицы; у Благовещения Пресвятой Богородицы попразднство может отсутствовать, если сам праздник выпадет на период с Лазаревой субботы по конец Страстной седмицы. Последний день попразднства носит название отдания праздника и отличается от остальных дней попразднства большей торжественностью богослужения, имея в службе большую часть песнопений и молитв самого праздника.

О проведении христианских праздников

«Светло торжествуя в великие праздники, продолжает отец Григорий Дебольский, – Православная Церковь внушает нам иметь непременное участие в ее торжестве – быванием при ее богослужении и вообще поведением, достойным священного времени. В праздники, особенно великие, она внушает нам освобождаться от ежедневных работ и занятий своего звания, для беспрепятственного, радостного общения с Богом, святыми, между собою, и для освящения себя. Если чувство благодарности к благодетелям нашим обязывает нас оставлять свои дела и жилища и являться к ним лично в известные дни для засвидетельствования своей признательности, то не более ли мы, всегда обязанные благодарить верховного своего Благодетеля, призываемся, особенно во дни воспоминания великих Его благодеяний для нас, оставлять свои житейские дела и являться в дом Божий для общего и единодушного славословия Господа и святых и духовного веселия с Церковью? С духовным веселием не совместна ни житейская заботливость, ни телесное утомление, ни зависимость от нужд, а тем более от прихотей плоти: поэтому в праздники мы должны, сколько можно, иметь ослабу и покой от дел житейских, и духовное господство во имя Господа – над всеми телесными трудами, нуждами, заботами, а особенно страстями, отлагая это земное бремя и духом пребывая и успокоиваясь в Боге».

Само слово «праздник» говорит нам о том, что день этот должен быть «праздным», «пустым» – но не от добра, не от служения Богу и ближнему, а от всего второстепенного и наносного. Когда кто-то из наших близких празднует некое важное событие своей жизни, например свадьбу или день рождения, мы оставляем обычные житейские заботы и спешим к нему, чтобы разделить его радость. У нас, быть может, и есть свои дела на это время – но любовь к родственнику или другу становится для нас превыше обычных занятий, так, что мы нисколько не жалеем об упущенных часах. И это если нас в гости позовет кто-то равный нам! Но что, если приглашение поступит от человека высокопоставленного, богатого, властного, и при том очень искреннего и благорасположенного к нам, немало одаривающего нас и постоянно помогающего нам? Конечно, в этом случае мы с еще большей готовностью поспешим в дом своего благодетеля, и даже важные собственные дела покажутся нам незначительными в сравнении со столь почётной возможностью. Что же мы видим в случае с наибольшими церковными праздниками? В эти дни главные события Своей земной жизни отмечают Сам Господь Иисус Христос – наш Создатель, наивысший Наставник, Владыка и Благодетель, Тот, по воле и благости которого мы только и живем, а также Пресвятая Богородица, Матерь Спасителя мира, и наша любящая Защитница и Покровительница. Господь и Божия Матерь зовут нас в свои дома – святые храмы. И зовут не для от того, чтобы Им было потребно наше служение – но чтобы Самим послужить нам, смягчить нашу душу словами священных песнопений и молитв, умудрить наш ум словом Божиим, зрение и слух ублажить торжественностью образов и напевов. Наконец, Господь зовет нас приступить к Его собственному столу, чтобы в таинстве Евхаристии напитать всё наше существо высшим богообщением.

Однако, в дом празднующего не принято приходить без подарка. Что же можем мы подарить Самому Богу, которому уже принадлежит всё сущее, да и мы сами? То, чего Он ждет от нас и чему радуется: чистоту сердца и любовь к ближнему. В древней Церкви, когда христиане таились от гонителей, праздники сопровождались раздачей пищи и одежды неимущим прямо в храме. Сегодня любой из нас может свободно выбрать, где и каким образом он исполнит твердое повеление Божие: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся» (Ис. 58:7). Эти и подобные им слова властно звучат в храмах, в том числе и в праздничные дни, и беда тем из нас, кто, получая от Бога всё, что имеет, не спешит поделиться малой толикой сего со своим ближним, даже когда сам Создатель призывает нас к тому словами Священного Писания. В то же время ничего не подарит нам такой радости, такого праздничного настроения и спокойствия совести, как осознание того, что мы отметили праздник, своими руками исполнив слово Господне, оказав помощь тому, кто в ней нуждается. Именно это делает праздник праздником.

«Да посещаем в праздники храмы, – призывает нас святитель Иннокентий Херсонский, – и да отличаем оные от прочих дней чем-нибудь добрым: ибо без сего праздники будут не что иное, как праздное время; а праздность ведет к пороку. От того-то праздники у нас часто превращаются в празднования плотские и чувственные, и приносят не честь празднуемому, но бесчестье и оскорбление Богу, а празднующим – не пользу, но вред душевный».

«Величайший праздник, – учит святитель Иоанн Златоуст, – добрая совесть. Как во время мирских праздников: кто не может ни одеться в светлую одежду, ни устроить более обильную трапезу, но живет в бедности, в голоде и в крайних бедствиях, – для того и праздник не в праздник, хотя бы весь город он видел ликующим, и даже тем более скорбит и сокрушается, чем более видит других в удовольствии, а себя в бедности; и как, напротив, для богача, живущего в веселии, могущего каждый день переменять одежды и наслаждающегося великим благоденствием, праздник и тогда, когда нет праздника, – так и в делах духовных: кто живет в правде и добродетели, тот и без праздника празднует, получая чистую радость от своей совести; а кто живет в грехах и в пороке, и сознает за собою много злого, тот и в праздник менее всех празднует. Таким образом, можно и нам, если захотим, праздновать каждый день, если будем заботиться о добродетели и хранить в чистоте свою совесть».

Источник: Двунадесятые праздники Православной Церкви / сост. Василий Чернов. — М.: Николин день, 2015. — 512 с.

Комментарии для сайта Cackle

- Пасха.

- Двунадесятые праздники.

- Рождество Богородицы.

- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

- Введение во храм Пресвятой Богородицы.

- Рождество Христово.

- Богоявление, или Крещение Господне.

- Сретение Господне.

- Благовещение Пресвятой Богородицы.

- Преображение Господне.

- Успение Божьей Матери.

- Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНЫЕ. Установленные Православной церковью праздники – это особо торжественные, священные периоды в ее литургической жизни, они представляют основные моменты Священной истории и несут в себе живое воспоминание о земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Смысл праздника в том, чтобы дать людям возможность «покидать» на время поток земной жизни и созерцать вечное.

Первые христианские праздники (например, Пасха) установлены по аналогии с еврейскими. Постепенно литургическое творчество церкви создает целый ряд праздников. Число их особенно умножилось в 4 в., поскольку возникла настоятельная необходимость заменить языческие праздники христианскими, утоляя естественную потребность людей в праздновании главных моментов природной жизни. Каждый отдельный праздник стал выражением определенной богословской идеи и нес в себе догматическое содержание. Как правило, устанавливаемый праздник закреплял выводы и решения церковных соборов по спорным богословским вопросам. Так, развитие идеи рождественских торжеств было связано, с одной стороны с необходимостью христианизировать два больших языческих праздника – рождение непобедимого Солнца (25 декабря) и рождение Диониса (6 января), а с другой стороны – с богословскими спорами, которые происходили на Никейском соборе. В этом смысле праздник Рождества – это одновременно праздник победы православия и над язычеством, и над арианской ересью.

Пасха.

Праздник праздников, или «велик день» – это Пасха, воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых. Древнейший из всех христианских праздников праздновался апостолами, и именно они завещали совершать христианскую Пасху в первый воскресный день после весеннего равноденствия, через неделю после Пасхи еврейской. Даты празднования Пасхи и других переходящих праздников на каждый год содержатся в т.н. пасхалии. Богослужение Пасхи отличается от всех праздничных служб своей праздничностью и торжественностью. Перед началом пасхальной утрени священнослужители облачаются в светлые священные ризы. Ровно в полночь начинается крестный ход: церковь идет «во сретение» восставшего из гроба Христа. Перед затворенными дверьми храма произносятся славословия Святой Троице, после чего с пением пасхального тропаря («Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!») верующие входят в церковь. В конце утрени все присутствующие в храме приветствуют друг друга возгласом «Христос воскресе!» и дарят пасхальные красные яйца, символ воскресения и жизни. Священник зачитывает огласительное слово Иоанна Златоуста, призывающее всех, независимо от степени благочестия, насладиться светлым торжеством. На пасхальной литургии Евангелие читается всеми служащими иереями на разных языках – церковнославянском, греческом, латинском и т.д. Праздник Пасхи продолжается семь дней. В продолжение всей седмицы в храме не закрываются царские врата. В субботу Светлой недели на литургии освящается артос, «просфора всецелая», которая в течение праздничной недели находится на аналое перед иконостасом. Артос, символизирующий присутствие в храме самого воскресшего Христа, раздробляется и раздается верующим.

См. ПАСХА.

В советский период истории России возник обычай посещать кладбища в день Пасхи. Этот обычай не отвечает православной традиции, согласно которой для поминания усопших в послепасхальное время установлен особый день – Радоница – вторник второй после Пасхи («Фоминой») седмицы.

Двунадесятые праздники.

Остальные праздники, совершаемые Церковью, по своей значимости и степени торжественности богослужения подразделяются на великие, средние и малые. Праздники великие, или двунадесятые, которые называются так, потому что их двенадцать, это Благовещение, Рождество, Крещение, Сретение, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница (Троица), Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, Успение Богородицы и Воздвижение Креста. Великие праздники подразделяются на «неподвижные», т.е. имеющие фиксированную дату, и «переходящие», день празднования которых зависит от дня Пасхи. Великие праздники имеют дни предпразднества (предпразднства), попразднества (попразднства) и отдания праздника. Дни предпразднества служат для подготовки к достойной встрече торжества. Попразднество – продолжение праздника, в дни которого прославляются второстепенные участники праздничного события. Последний день праздника – день отдания – отличается от других дней попразднества большей торжественностью. Богослужение в самый день великого праздника посвящается исключительно воспоминаемому событию и достигает особой торжественности. Священнослужители облекаются в светлые ризы, и богослужение совершается при полном освещении храма.

Рождество Богородицы.

8 (21) сентября. Богослужебный год начинается в сентябре. Первый двунадесятый праздник осени – это Рождество Богородицы. Он установлен в 4 в. и отмечает «начало нашего спасения» – рождение Богоматери. Обстоятельства рождения Девы Марии подробно описаны в апокрифическом Евангелии от Иакова. Оно повествует о благочестивой, но бездетной еврейской чете – Иоакиме и Анне, которым суждено было стать родителями Богородицы. Мария родилась в семье праведников, среди ее предков было немало прославленных мужей Ветхого Завета. Явление в мир Девы Марии, «чистого сосуда Божия», было подготовлено подвигом благочестия многих поколений. Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощная с чтением паремий и литией. В паремии включены библейские тексты, описывающие события и явления, прообразующие Богоматерь. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь прославляет высочайшую степень приближения Божества к человечеству. По слову Иоанна Дамаскина, день Рождества Марии – праздник всемирной радости, потому что «Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы пременилась на радость».

См. также РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

14 (27) сентября. Праздник посвящен двум событиям церковной истории. Первое – это явление «звездного креста» как знамения победы императору Константину, выступившему против язычника Максенция. Второе – чудесное обретение истинного креста Господня в Иерусалиме матерью Константина Еленой. Когда при Елене на Голгофе извлекли из-под спуда истинный крест Христов, патриарх Макарий, воздвигая (возвышая) его, показывал крест народу. В воспоминание первого Воздвижения перед всенощной крест, украшенный цветами, полагают на святом престоле, а перед ним возжигают крестообразно поставленные свечи в память о чудесном явлении «звездного креста» Константину. Во время всенощной настоятель после троекратного хождения вокруг престола воздвигает крест на голову и выносит из алтаря на середину храма для поклонения верующих. Песнопения праздника прославляют крест – знамение спасения человечества. Крест возносится над миром как символ победы над смертью.

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (4 декабря). Праздник связывается с воспоминанием о том, как Иоаким и Анна посвятили свою дочь Марию Богу и какими необычными знамениями сопровождалось это событие. Трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм в сопровождении непорочных дев. Дитя ни разу не обернулось к родителям, девочка смело подошла к первосвященнику, который возвел ее на третью ступень жертвенника, а затем, движимый Святым Духом, ввел в Святое Святых, место, скрытое от взоров людей, куда сам он имел право входить только один раз в год. Духовный смысл события состоит в том, что Мария, переступившая заветный порог, сама была предназначена стать «одушевленным храмом», т.е. стать Матерью Богочеловека. В песнопениях богослужения многократно развивается тема храма.

См. также ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Рождество Христово.

25 декабря (7 января) – великий день для всего христианского мира. Предпразднество его начинается за пять дней до самого праздника. Канун праздника называется сочельником. В сочельник читают т.н. царские часы, это богослужение совершается при открытых царских вратах в центре храма перед Евангелием, положенным на аналое в знак того, что отныне Спаситель пребывает среди людей. Ночная служба под Рождество начинается с исполнения торжественной песни С нами Бог… и произнесения пророчества Исайи о Спасителе. Празднованием Рождества Христова церковь прославляет в родившемся Младенце истинное соединение божественной природы с человеческой и приход в мир Солнца правды. Празднику предшествует 40-дневный Рождественский (или «Филиппов») пост. Двенадцать дней после праздника называют святками, или святыми днями.

См. РОЖДЕСТВО.

Богоявление, или Крещение Господне.

6 (19) января. Этот праздник напоминает о поворотном моменте в земной жизни Иисуса Христа. Он принял крещение на Иордане от Иоанна Предтечи и вступил на путь открытого служения для искупления мира. При крещении Спасителя было явление Святой Троицы: голос Бога Отца назвал Иисуса своим возлюбленным Сыном, а Святой Дух явился из отверстых Небес в виде голубя. Праздник Богоявления предваряется сочельником, служба которого сходна с рождественской. В конце вечерни совершается чин освящения воды. Богоявленская вода, называемая агиасмой, символизирует одухотворение и преображение земной стихии. Празднуя Крещение, церковь утверждает веру в непостижимую тайну Св. Троицы.

См. БОГОЯВЛЕНИЕ.

Сретение Господне.

2 (15) февраля, отмечается на сороковой день после Рождества. Закон Моисея предписывал над каждым младенцем мужского пола совершать обряд посвящения Богу. Младенец Иисус также был принесен в Иерусалимский храм Марией и Иосифом. Богомладенца принял на руки благочестивый старец Симеон, которому дано было знать, что он не умрет, пока не увидит Бога. Так в Иерусалимском храме произошла встреча Ветхого и Нового Завета.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 марта (7 апреля). Церковь празднует Благовещение, вспоминая описанное в евангелиях от Матфея и Луки явление архангела Гавриила Деве Марии, сообщившего ей благую весть о том, что она станет Матерью Бога. Этот христианский праздник заменил принятое у многих языческих народов празднование наступления весны. Благовещенье приходится на дни Великого поста или иногда на дни Пасхи. На какой бы день ни пришелся праздник, устав предусматривает полное совершение литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого.

См. БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

Преображение Господне.

6 (19) августа. Этот праздник – воспоминание о том, как Иисус явился ученикам в славе своего Божества, преобразившись перед ними на горе Фавор. Свидетелями этого события, по синоптическим евангелиям, было три человека – любимые ученики Иисуса – апостолы Петр, Иоанн и Иаков. Преображение символизирует явление нового Небесного царства, возвещает о будущем преображении твари (тварного мира). Христианский праздник Преображения совпадает с периодом сбора плодов, поэтому в этот день принято приносить в церковь для освящения плоды нового урожая (отсюда народное название праздника «Яблочный Спас»).

Успение Божьей Матери.

15 (28) августа. Это последний двунадесятый праздник церковного года. Успение Богоматери – это смерть, конец земной жизни Марии. Но кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. За порогом смерти ее ждало воскресение и вознесение на Небо. У одра Богоматери произошло соединение церкви земной и небесной, так как попрощаться с Марией явились живые и уже умершие апостолы, иерусалимские священники и девы, ангелы и архангелы. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Богослужение начинается всенощным бдением с паремиями, на котором происходит вынос святой плащаницы Богоматери на середину храма. На следующий день совершается чин погребения Богоматери, во время которого плащаницу трижды обносят вокруг храма.

См. УСПЕНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПРАЗДНИК.

Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница.

Эти три двунадесятых праздника относятся к подвижному циклу и не имеют фиксированных дат празднования.

Царский вход Иисуса Христа в Иерусалим отмечается в воскресенье за неделю до Пасхи. На литургии вспоминается, как Спаситель пришел со своими учениками в Иерусалим на праздник Пасхи и въехал в город в знак смирения, «сидя на молодом осле». Народ, наслышанный о совершенных им чудесах, встретил его как царя, постилая перед ним одежды и пальмовые ветви. По традиции, верующие приходят в этот день в храм с веточками распустившейся вербы, которые заменили в России пальмовые ветви. Принесенные как дар Христу ветви освящаются на службе кроплением святой водой. Как и пальмовые ветви, они служат символом победы над смертью и твердой веры в воскресение.

См. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Вознесение празднуется на сороковой день после Пасхи. После своего воскресения Христос являлся ученикам, уверяя их в истине воскресения, и подготавливал к проповеди Евангелия всем народам. В последний день своего пребывания на земле Он взошел на Елеонскую гору, благословил апостолов, воздел руки к Небу, и сияющее облако Славы скрыло его. Вознесение Господне – христологический догмат: прославленное человеческое естество Христа после вознесения вошло во внутрибожественную жизнь Св. Троицы. Поэтому церковь в песнопениях праздника призывает славить вознесшегося Жизнодавца Христа.

См. ВОЗНЕСЕНИЯ ПРАЗДНИК.

Пятидесятница, или Троицын день, отмечается в пятидесятый день после Пасхи. Именно в пятидесятый день после своего восстания из гроба Господь послал ученикам Святого Духа, чтобы облечь их силою свыше. Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени, символизирующих живое и действенное слово, при помощи которого они были призваны проповедовать Евангелие народам. День Пятидесятницы считается началом истории церкви, днем ее рождения. Праздник Пятидесятницы продолжается целую неделю. Первый день целиком посвящен прославлению Св. Троицы. Во второй день прославляется Святой Дух. В состав Троицкой вечерни входят особые коленопреклоненные молитвы во имя Пресвятой Троицы, разделенные на три части. Эти молитвы произносит настоятель храма, стоя на коленях в царских вратах. В них он просит триединого Бога освятить всех умерших и живущих на земле. В русской традиции день Св. Троицы связывался с проводами весны и встречей лета.

См. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Кроме двунадесятых праздников, церковь отмечает средние и малые праздники: дни, посвященные памяти святых, знаменательным событиям, а также многочисленным чудотворным иконам.

Большим уважением на Руси пользуется праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 1 (14) октября. Он посвящен избавлению Константинополя от сарацин в 10 в. Однажды в те дни св. Андрей Юродивый и его ученик Епифаний узрели во время молитвы во Влахернском храме Богоматерь, распростершую свой омофор (покров) над христианами. После этого грекам удалось отразить сарацин. На Руси праздник установлен в 1164 князем Андреем Боголюбским (см. АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, СВ.).

См. также КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫЙ.

Христианские праздники и историю их возникновения хорошо описывает Никольский Н.М. в своей книге «История русской церкви» (Москва: ООО «Издательство АСТ», 2004 г.):

«От издателя

Известнейший отечественный востоковед, член – корреспондент АН СССР Николай Михайлович Никольский принадлежит к числу тех учёных, чьи труды входят в золотой фонд российской науки. Н.М. Никольский приобрёл известность как крупный специалист в истории Древнего Востока, основоположник русской школы библеистики, как выдающийся знаток истории религии и церкви и, наконец, как оригинальный исследователь – этнограф.

Интерес к Древнему Востоку вообще и к «иудейской» (христианской) религии в частности Никольский унаследовал от своего отца – учёного – востоковеда Михаил Васильевича Никольского, положившего начало российской ассириологии. Окончив в 1900 году историко – филологический факультет Московского университета, Николай Никольский в течение девятнадцати лет преподавал историю в гимназии, успешно сочетая учительскую работу с научными исследованиями. Написанная в 1930 году, эта книга не потеряла своей актуальности и сейчас, не только по причине научной обстоятельности авторского анализа событий, но и благодаря насыщенности разнообразным фактическим материалом, что позволяет использовать её как справочное пособие.

Христианские праздники

I.Общие замечания

В I веке н.э. от палестинского иудейства отделилось христианство – новое религиозное течение, бывшее сначала иудейской сектой. Но уже к началу II века в христианских общинах христиане из иудеев составляли меньшинство, а самое христианство из иудейской секты стало превращаться в синкретическую (смешанную) религию, вобравшую в себя целый ряд верований и обрядов из других религий тогдашнего мира.

Однако следы иудейского происхождения христианства остались, и в очень заметном размере.

Так, главный христианский праздник- Воскресения Христова сохранил название Пасхи; другой большой праздник – Троицын день имеет также название пятидесятницы (шабоут); в христианском культе и в христианском искусстве Христос постоянно символизируется в образе пасхального агнца (ягнёнка), и вообще христианские богословы считают догматом своей религии, что христианство произошло из иудейства, «Новый Завет», как они выражаются, произошёл из «Ветхого Завета»…

II. «День Господень» — воскресенье

Как мы сказали выше, христианство при своём возникновении было иудейской сектой. Неудивительно, что в этих первых общинах соблюдались по-прежнему иудейские обряды и праздники: первые христиане соблюдали и субботу, и обрезание, и большие годовые праздники. Но во второй половине I века дело стало изменяться. С одной стороны, преследования иудейских властей в Палестине и иудейских ортодоксов в рассеянии заставляли христиан из иудеев обособляться от иудейства; с другой стороны, к тому же тянули христиане из не иудеев, которых было особенно много в малоазиатских общинах.

Это отразилось и на идеологии, и на практике общин.

Так называемые послания Павла прямо заявляют, что со времени явления Христа старый иудейский закон прекратил своё действие, что для христиан он не нужен, что христиане должны и верить, и молиться по-своему. Центр тяжести был перенесён с настоящего на будущее, правда близкое будущее завтрашнего дня, но всё же будущее. Это будущее заключалось в том, что вот-вот снова явиться Христос с ангелами на облаках небесных, покончит с этим грешным миром и поставит на его место новый мир, в котором Христос будет царём, а христиане займут первое место; живые моментально преобразятся, получат новое, вечное, неумирающее и всегда здоровое тело, а умершие в момент пришествия воскреснут и опять начнут жить с такими же чудесными телами. Надо только как-нибудь дожить до этого вожделенного момента…

Христианская Пасха

Таким образом, христианство в течение III века превращается из небольшой секты в массовую религию, и император Константин в начале IV века был вынужден признать христианство господствующей религией империи. К этому-то времени бурного роста и успехов христианства и относится учреждение главнейших христианских праздников, и в первую голову Пасхи. Чтобы уяснить себе их происхождение, мы должны сначала остановиться на трёх глубоких социальных и идеологических изменениях, какие претерпевает христианство в конце I века.

Зарождение христианства было связано с теми глубокими кризисами, которые потрясали империю и её отдельные части в первой половине I века. В Палестине, как мы знаем, кипела жестокая социальная борьба, породившая мессианизм…

Христианство было также мессианической сектой; но, как мы видели, оно было по своей тактике пассивным, замыкалось в иллюзиях, тешило себя надеждой на разрешения социального кризиса посредством вмешательства сверхъестественной силы. Неудивительно, что христианство при такой установке не могло привиться среди иудейской массы и нашло для себя более благоприятную почву среди безземельных и безработных пролетариев, мелких ремесленников и рабов городских поселений Малой Азии и Греции…

Стабилизация конца I – начала II века привела к потускнению эсхатологических ожиданий; христианская идеология I века потеряла авторитет, и многие члены христианских общин стали переходить в гностические секты, которые заявляли себя якобы владеющими гносисом, знанием, точным и истинным, откуда зло в мире и как с ним бороться… Пролетарии и рабы стали из христианских общин уходить; на их место стали проникать всё больше и больше состоятельные элементы…

Создаётся также во II веке и новая идеология на смену отмиравшей прежней, которую буржуазные верхи общин спешили скорее сдать в архив, ибо она сулила богатым гибель. Учёные руководители общин, применяясь к настроениям буржуазных элементов общин, выдвинули сначала новое учение о загробном воздаянии, а затем и новое учение о Христе. В ответ на сомнения в скором пришествии Христа богословы говорили, что Христос всё же непременно придёт, хотя, может быть, и не скоро; это запаздывание, однако, не может служить достаточным основанием для веры в спасение. Дело в том, продолжали они, что участь христиан, умирающих, не дождавшись пришествия, и язычников за гробом разная; сейчас же после смерти, ещё до будущего последнего суда, христиане и язычники получают надлежащее воздаяние: христиане получают место в раю, а язычники идут в ад; так-де написано самим апостолом Петром в откровении, которое он получил от самого Иисуса Христа перед вознесением последнего на небо (на самом деле под видом «Откровения Петра» были переизданы в христианской обработке древние греческие книги секты орфиков, где подробно изображалась судьба праведных и грешных за гробом)…

Это новое учение о немедленном загробном воздаянии требовало также и преобразования учения о Христе. Христос, как грядущий в ближайшем будущем судья мира и основатель нового царства бедных, потускнел и потерял привлекательность, в такого Христа больше не было веры.

Христа начинают изображать как искупительную жертву…

Праздник Пасхи в I веке если и справлялся, то лишь в иудео – христианских общинах, где его совершали, конечно, по иудейскому образцу, но все мессианические пасхальные обряды связывали с ожиданием в ближайшем будущем пришествия Христа. Специально христианский праздник Пасхи появляется только со II века; он называется точнее «Пасхой страданий», причём арамейское слово «пасха», являющееся разговорным преобразованием древнееврейского слова «песах», греческие руководители христианских общин истолковывали от греческого глагола «пасхо», что значит терпеть, страдать…

Вполне понятно, почему во II веке Пасха была по преимуществу Пасхой страданий Христа: центр тяжести церковного учения о Христе в эту эпоху лежит в утверждении, что Христос был кровавой жертвой за грехи людей и подобно ягнёнку иудейской пасхи спас людей своей кровью. В связи с этим учением преобразовался и главный обряд «дня Господня» — евхаристия. Церковные руководители преобразовали последнюю таким образом, чтобы она могла конкурировать с искупительными жертвенными обрядами культов Диониса и Аттиса. Они, правда, не решились ввести кровавую жертву ягнёнка, но прибегли к очень распространенному в восточных религиях, особенно в египетской, магическо – символическому способу, заключавшемуся в том, что желаемое действие лишь изображается, а не производится по-настоящему, причём произносятся особые магические формулы, которые производят символические действия в настоящие…

Так христианство пошло навстречу тогдашней массе, которая привыкла к кровавым искупительным жертвам, которые якобы давали человеку спасение. Для христианской массы Христос был таким же богом – спасителем, каким раньше считались Дионис и Аттис, и она по-прежнему верила, что спасение лучше всего и надёжнее всего можно получить через вкушение божественного тела и крови… Таким образом, путь христианской евхаристии в сравнении с еврейской пасхой был обратный: пасха шла от кровавой жертвы к бескровному седеру, а евхаристия от бескровной общей трапезы пришла к кровавой по своему внутреннему смыслу литургии.

В связи с этими переменами выработался окончательно новый обряд евхиристии. Из совместных жертвенных трапез под председательством пресвитора и с невидимым присутствием явившегося по призыву общины Христа она превратилась в главное богослужение христианской церкви – литургию (обедню) или у католиков – мессу…

Изменение социального состава приводит и к коренному изменению социального момента христианской идеологии. Если раньше в уста Иисуса влагались изречения, что царство для нищих, а не для богатых, что в День его пришествия будет «горе богатым», сытым и смеющимся, то теперь церковные руководители учат, что богатство не от диавола, а от бога, и что бог даёт его, кому хочет, и что в руках верующего христианина богатство является «дверью в царство небесное»; только еретики осуждают богатство…

Но христианство не ограничивалось этой материальной стороной дела; христианские проповедники учитывали реакционные настроения и склонность к мистицизму, чрезвычайно усилившиеся в III веке, и подогревали его уверениями в том, что христиане не только здесь, на земле, могут жить легче, чем другие, но и после смерти обязательно спасутся. Тут к прежнему учению о загробном воздаянии и о рае, который якобы обеспечен христианам кровавой искупительной жертвой Христа, христианские богословы прибавили учение о том, что христианам обеспечено также воскресение из мёртвых. Теперь, в эпоху всеобщего уныния, когда никто не мог поручиться за свой завтрашний день, когда никто не был уверен, переживёт ли он ближайшую ночь, учение о воскресении имело шансы на успех. Сейчас жизнь тяжка, тускла и даже невыносима; но христианин может быть уверенным, что смерть для него побеждена воскресением Христа из мёртвых и что все христиане воскреснут для новой, блаженной жизни…

В связи с этим возрождённым учением о воскресении мёртвых был преобразован в III веке и праздник Пасхи; он превратился в праздник Воскресения Христа и был объявлен самым главным праздником, «праздником праздников и торжеством из торжеств…

Праздник Пасхи воскресения является ярким примером превращения христианства в синкретическую, т.е. смешанную, религию, вобравшие в себя самые разнообразные верования и культы тогдашней эпохи. Таким же синкретическим является и другой важнейший христианский праздник – Рождества Христова…

IV. Рождество Христово и другие церковные праздники

Подобно Пасхе и другой крупнейший христианский праздник – Рождество Христово также является поздним праздником и был установлен лишь около середины IV века. В древнейшем Евангелии – от Марка нет никаких рассказов о рождении Иисуса, только в следующих Евангелиях – Матфея и Луки появляются мифы о его рождении. Когда в начале II века эсхатологические настроения померкли, Иисус Христос стараниями богословов превращается в Бога, так сказать, чистой воды, всё человеческое в нём по возможности стирается, и в четвёртом Евангелии – от Иоанна он изображается уже в виде Бога Слова, сошедшего на землю прямо с небес, без всякого рождения от женщины, чтобы искупить людские грехи своей жертвой на кресте. В связи с этим в конце II века появился праздник Явления Христа в качестве Бога – теофании Христа, Богоявления, связанный с рассказом четвёртого Евангелия о крещении Христа. Согласно этому Евангелию, Христос, родившийся от Бога, а не от плоти и плотского хотения, сойдя с небес, явился к Иоанну Крестителю, который, увидев его, объявил: «Вот агнец Божий, который берёт на себя грехи мира», а потом рассказывал, что во время крещения сошёл на Христа дух с неба в виде голубя. Это-то мифическое «событие» и стали праздновать в качестве явления Христа в качестве Бога, по-гречески теофании Христа.

Тут христиане опять – таки подражали греческим и восточным культам…