Для создания сценария будущего фильма часто используют уже известные пьесы, рассказы или повести. Однако в кино используются иные выразительные средства, которые не позволяют без изменений перенести действия литературного произведения на экран. Поэтому адаптация сценария – неизбежный вариант съемочного процесса.

Две равноправные модели адаптированного сценария

Адаптированный сценарий творчески заимствует тему и идею оригинала. Тут возможны два варианта:

- реализовать ту же последовательность действий, которая принята в оригинале;

- переработать первоисточник, учитывая творческие и технические возможности современного производства фильмов.

Но для начала нужно понять, имеете ли вы право экранизировать это произведение. В нашей стране, согласно статье 1281 ГК РФ, автор любого опубликованного литературного произведения сохраняет исключительное право авторства в течение всей жизни и еще 70 лет после смерти. После этого произведение становится общественным достоянием и пользоваться им может кто угодно.

Поэтому экранизировать, допустим, рассказ Алексея Николаевича Толстого «Месть» (1883–1945) можно хоть завтра под любым названием. А вот адаптировать под киносценарий повесть того же Юрия Нагибина (1920–1994) «Квасник и Буженинова» вам удастся не ранее 2064 года.

Впрочем, выход есть. Создать сценарий по книге или пьесе можно законно и сейчас. Самое простое – получить разрешение автора на экранизацию. Главное, чтобы оно было закреплено юридически. Крупным студиям за такие права, конечно, приходится платить. Но начинающим сценаристам многие писатели дают возможность экранизировать свои произведения бесплатно или за символическую сумму.

Самый известный такой меценат – Стивен Кинг. У него есть специальный сайт, где можно купить права на любой его рассказ за доллар, при условии, что будущий фильм будет некоммерческим.

Менее популярный, но тоже действенный способ – привлечь создателя первоисточника в качестве соавтора.

Мало кто знает, но популярная в свое время кинокомедия Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам» родилась лишь через несколько лет после пьесы Валентина Азерникова «Возможны варианты». В 70-е годы эта пьеса с успехом шла в Театре им. Моссовета. Побывав на спектакле, Коренев предложил Азерникову принять участие в реинкарнации своего детища. Тот согласился. Двухсерийная лента Коренева длительное время оставалась в лидерах отечественного кинопроката, ее и сейчас охотно смотрят телезрители.

Вторая схема, по которой возможна экранизация литературного произведения, – корневые изменения первоисточника, когда от основной идеи фильма мало что остается. Понятно, что вопрос об авторских правах здесь не стоит. Но и полноценной экранизацией или адаптацией это не назовешь. Кроме того, ссылаться на исходное произведение в этом случае никак нельзя. Даже плашка «по мотивам» может стать поводом для судебного иска.

И тем не менее это не значит, что таким образом нельзя написать хороший сценарий. Если присмотреться, можно увидеть, что мультфильм «Король Лев» – это, по сути, переделанный «Гамлет» Шекспира. И хотя в данном случае переделка не была связана с авторскими правами, сути это не меняет. Так что сразу отбрасывать эту технологию не стоит.

Признаки адаптированного сценария

В США определять, что такое адаптированный сценарий, имеет право голливудская Академия кинематографических искусств и наук. Она ежегодно представляет несколько лучших работ года на премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Правила, которым должен следовать автор:

- Идея произведения не оригинальная, а заимствуется из первоисточника.

- Реальная история должна соответствовать фабуле оригинала.

- Любой сиквел автоматически считается адаптацией. Неважно, насколько оригинальна вся франшиза – сиквелы технически основаны на чем-то другом.

- Первоисточник должен быть опубликован, причем в любой форме. Даже если короткометражная кинолента была снята только с целью последующего создания полнометражного фильма, этот фильм будет считаться снятым именно по адаптированному сценарию.

Не считается адаптированным сценарием, если создатели фильма провели собственное исследование реальной истории, но при этом технически не переработали ее.

Проанализируем несколько примеров.

Американский фильм Spotlight («В центре внимания», 2015) основан на реальных фактах – отчетах о злоупотреблениях со стороны католической церкви. Но поскольку сценарий был написан на основе исследования, проведенного сценаристами Джошем Сингером и Томом Маккарти, то он считается оригинальным.

Напротив, музыкальная кинодрама Whiplash («Одержимость», 2014) Дэмиена Шазеля – это история, написанная в уме и сердце самого Шазеля. Поэтому она является оригинальной идеей режиссера. Но сценарий и фильм считаются адаптацией потому, что он уже снял законченный фрагмент в форме короткометражки.

Подытожим, что такое адаптированный сценарий. Это переработка известного литературного первоисточника, которая проведена с учетом возможностей кино.

Адаптация кино и сериала для другой страны

Еще одно значение термина «адаптация» в киноиндустрии – это лицензионная пересъемка иностранных фильмов и сериалов с местными актерами. Основным локомотивом такой адаптации или «локализации» является США. У них исторически плохо развита индустрия дубляжа, а фильмы с субтитрами не пользуются большой популярностью. Именно поэтому американским продюсерам всегда было легче переснять успешный иностранный фильм, чем завлечь зрителей на оригинал. Сейчас, в связи с развитием «Нетфликса», ситуация, конечно, меняется, но очень и очень медленно.

В России по умолчанию бытует мнение, что закупка лицензии на адаптацию минимизирует риски. На практике такой подход срабатывает через раз:

- «Счастливы вместе» – выстрелили. «Кто в доме хозяин?» – провалился.

- «Моя прекрасная няня» – выстрелила. «Люба, дети и завод» – провалился.

- «Воронины» – выстрелили. «В Филадельфии всегда солнечно» – провалился.

- «Доктор Рихтер» все еще выходит. «Отбросы» провалились.

Причем так не только в нашей стране. Например, провалились американские версии популярных в Британии «Молокососов» и «Техподдержки». Финансовым крахом оказался ремейк «Олдбоя» с Джошем Бролином и Элизабет Олсон. А переснятый для США фильм Люка Бессона «Такси» едва вышел в ноль.

На самом деле, чтобы локализация выстрелила, нужно выполнить два условия:

- Зрители не должны знать оригинал.

- Сериал должен быть переработан под социокультурные особенности принимающей страны.

Например, «Счастливы вместе» (оригинальное название «Женаты… с детьми») – пример номинальной локализации, когда при переводе меняются только имена. Сохраняются оригинальные локации и образы, но они наделяются адаптированными элементами. Перерабатываются шутки и отсылки, не работающие на другом языке.

В «Счастливы вместе» это особенно видно на первых сезонах. Привычки и поведение героев типично американское и плохо сочетается с сеттингом Екатеринбурга начала двухтысячных. Двадцать лет назад такое еще могло проскочить, но сегодня таких вещей зритель уже не прощает. Тем более что со временем они исправились, да и оригинальное шоу посмотреть тогда было негде.

В этом плане показательна история культового ныне сериала «Офис». Изначально это был английский мини-сериал всего из 14 серий. Когда американцы решили его адаптировать, оказалось, что в исполнении американских актеров старые характеры и сюжеты не работают. Сериал был на грани закрытия. Но, к счастью, исходные серии быстро кончились, и авторы адаптации начали писать свои, попутно меняя характеры героев. Сегодня американский «Офис» – хедлайнер «Нетфликса» по количеству просмотров.

Сегодня американцы пошли еще дальше, и теперь адаптируют не фильмы и сериалы, а только их идеи и основные сюжетные линии. Например, в американской версии сериала «Родина» осталось лишь несколько сюжетных наработок от израильского первоисточника «Военнопленного». То же самое можно сказать про «Карточный домик» и «Убийство».

Что касается известности сериала, то это вообще лотерея. Например, когда СТС покупали права на сериал «Как я встретил вашу маму», об этом сериале в России еще никто не знал. Но к моменту выхода адаптации шоу уже достигло пика популярности, и фанаты ситкомов уже буквально знали его наизусть. Причем, даже невооруженным глазом видно, насколько СТС спешили выпустить свою версию.

Если вы все-таки решили заняться адаптацией рейтингового сериала или фильма, обратите внимание на следующие моменты:

- Сюжет. Корректный, с учетом времени и места происходящих событий. При адаптации сюжет рассматривается сквозь призму национального и местного менталитета.

- Географические особенности. Например, если в оригинальной версии действие происходит на море, в адаптированном варианте также предпочтительней развитие сюжета возле водоема.

- Типажи героев в адаптированном варианте должны соответствовать прототипам в оригинальной версии: внешность, взгляды на жизнь, манера поведения.

- Локации. Различие уровня жизни в разных странах приводит к неодинаковому восприятию ключевых ориентиров, которые ассоциируются с бедностью или богатством. Например, в России люди, которые мало зарабатывают, не живут в двухэтажной квартире, как герои фильма «Счастливы вместе». В России двухуровневые квартиры ассоциируются с высокими доходами владельцев.

- Диалоги. Точный перевод диалогов с языка оригинала часто делает высказывание некорректным. При переводе нужно учитывать и возраст героев. Например, подростки не разговаривают, как взрослые, часто используют сокращения и сленг. А те же шутки американцев не всегда понятны русским зрителям.

- Хобби. В адаптированной версии увлечения должны соответствовать предпочтениям жителей региона. Например, если в американском варианте герой играет в бейсбол, в России аналогом будет футбол.

Технология адаптации

Как написать адаптированный сценарий и какова последовательность работы над ним?

Мы уже говорили, что будущий фильм надо «увидеть» в собственном воображении. Если этого не произойдет, то произведение экранизировать не стоит. По крайней мере, вам.

Не секрет, однако, что некоторые, даже самые лучшие романы, новеллы и оперы так и не удалось удачно перенести на киноэкран. Причина не в том, что нет гениальных сценаристов, а в том, что произведение принципиально не экранизируемо. То, что делает эти произведения интересными при чтении, невозможно показать через киноязык.

Яркий пример: роман «Мастер и Маргарита» представлялся в пяти разных киноверсиях (готовится шестая и седьмая). К сожалению, ни одна из готовых работ, по мнению известных кинокритиков, так и не стала гениальной.

Написание адаптации требует острого суждения, этим всегда можно сбалансировать драму с правдой. Сохранить честность писателя и одновременно обеспечить фильму зрелищность – нелегко.

Вот что советует по адаптации сценария Горди Ричард Хоффман, автор сценария фильма Love Liza («Любить Лизу», 2002):

- Берите материал, который вам интересен и отвечает личным принципам. Даже в исторических романах можно найти актуальные идеи, которые востребованы в сегодняшнем социально-экономическом и политическом климате.

- Большинство потенциальных зрителей, к которым вы обращаетесь, должны захотеть посмотреть этот фильм.

- Переработайте материал по правилам драматической структуры. Структура в кино более жесткая, чем в литературе. Поэтому часто сюжеты больших романов приходится ломать и упрощать.

- Необходимо извлечь из литературной первоосновы все слова и эмоции, которые могут быть переведены в точные визуальные и звуковые образы.

- Экранизация по книге должна полностью сохранять ее сюжетную линию.

- Не поддавайтесь магии голоса, звучащего за кадром! Многие так и не находят способа воплотить сущность произведения, которое они адаптируют. В результате создается кинематографический эквивалент аудиокниги. Между тем авторский голос за кадром – это костыль, единственно подпирающий дух произведения.

- Думайте монтажно, не боясь резать литературные главы на более динамичные кинематографические фрагменты. Нарезка должна происходить послойно. Вначале определяют тему и внешнюю мотивацию главного героя. Если второстепенные персонажи или литературный сюжет этому мешают, их надо удалять.

- Избегайте долгих размышлений. Довольно часто этим страдают главные герои.

- Показывайте, а не говорите. Это сложно для сценаристов, потому что процесс разработки сценария заранее отвергает длинную экспозицию и невизуальное повествование. Но разница между просмотром фильма и чтением книги слишком очевидна, чтобы ею пренебречь.

Некоторые из этих советов могут показаться противоречивыми и трудновыполнимыми. Но без известной дерзости успеха не добиться. Ведь мало кто из литераторов, работая над своим произведением, думает о ваших желаниях.

Примеры удачно адаптированных сценариев

- «12 лет рабства» (2013).

Этот биографический сценарий, написанный Джоном Ридли, основан на мемуарах Соломона Нортапа «12 лет рабства». Нортап рассказал о своем опыте свободного афроамериканца, рожденного в Нью-Йорке, которого похитили и продали в рабство в 1841 году. Работа получила премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий 2014 года. - «Игра в имитацию» (2014).

Сценарий написан Грэмом Муром по биографическому произведения Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг: Загадка». В нем описывается история жизни криптографа британской армии во время Второй мировой войны, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч. - «Исчезнувшая» (2015).

Сценарий Джиллиан Флинн. Это невероятная экранизация ее одноименного романа. Отличное пособие для анализа, если вы учитесь писать адаптированный сценарий. Только обязательно сначала прочитаете произведение.

Жанна Вейлетт Бауэрман на сайте ScriptMag так описала свой процесс адаптации бестселлера «Рабство под другим именем»: «Если сюжетные линии на 400 страницах не могут уместиться в 110 страниц сценария, время готовить бензопилу».

Романы прекрасны, но есть что-то особенное в кино, что превращает великие идеи в настоящую театральную магию. Существует множество невероятных фильмов, потому что сценарист с вдохновением адаптировал историю из другой среды. Сегодня мы рассмотрим, как вы можете самостоятельно сделать это. Но найти свое вдохновение – лишь первый шаг. Мы предлагаем несколько важных советов, которые следует учитывать при адаптации сценария.

Великие адаптации

Во-первых, поймите, что адаптированный сценарий – это искусство, и существует множество отличных примеров для вдохновения и понимания этого мастерства. Любимые всеми фильмы, такие как «Сияние», «Бойцовский клуб», «Гарри Поттер» и «Голодные игры» сначала были книгами, прежде чем талантливый сценарист превратил их в адаптированные сценарии. Также было и с фильмом «Сумерки».

А книги не единственный источник вдохновения для адаптированных сценариев. Не забывайте о пьесах, рассказах, стихах и многом другом! Существует продолжительная и успешная история адаптации всех видов литературы в сценарии…

Пьесы стали вдохновением для многих великих фильмов: картина «12 разгневанных мужчин», основана на одноименной пьесе; фильм «Красотка», основанный на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу и «Вестсайдская история», основанная на романе Шекспира «Ромео и Джульетта».

Но литература не обязательно должна быть длинной, чтобы вдохновить фильм. «История твоей жизни», научно-фантастический короткометражный фильм Теда Чианга, недавно был адаптирован в фильм «Прибытие», получивший номинации на премии «Золотой глобус» и «Оскар». И классический фильм «Гунга-дин» 1939, номинированный на премию «Оскар», основан на одноименной поэме Редьярда Киплинга.

Источники для создания адаптированного материала для сценария не ограничиваются книгами, пьесами и стихами. Стоит ли упоминать все фильмы, успешно адаптированные из комиксов?

Следуйте за историей

Ваш первый шаг – изучить исходный материал вдоль и поперек, определить главных героев и проследить их сюжетные линии. Страсть к рассказу – самый важный аспект в адаптации романа в сценарий. Вы можете составить список ключевых персонажей, решающих сцен и основных тем, но не увязайте в мелочах. Помните: ваша цель состоит в том, чтобы рассказать эту историю как фильм, и вы ищете способы, как стимулировать действие.

Это этап мозгового штурма. Рисуйте таблицы или диаграммы, делайте эскизы раскадровок, создавайте списки. Делайте все, что в ваших силах, чтобы построить картинку в уме, потому как вы начнете переходить от восприятия этой истории с точки зрения рядового зрителя к восприятию рассказчика. Ваша задача на этом этапе состоит в том, чтобы организовать исходный материал и начать определять форму, которую ваша история примет на экране.

Адаптация означает изменение

Иногда, чтобы история получилась, нужно разработать вспомогательные сюжетные линии или второстепенных персонажей. Используйте свое воображение, чтобы заполнить пробелы. В конце концов, вы адаптируете одну сюжетную форму в другую, и она должна вписаться в структуру 120-страничного сценария. Подумайте о частях «Гарри Поттера» и о том, как сценаристы должны были тщательно обдумывать, какие персонажи и сюжеты смогут участвовать в двухчасовом фильме.

Это может оказаться тяжелым субъективным решением, но как можно узнать, когда следует что-то изменить? Проверенное правило: если это не двигает историю вперед, нужно это изменить.

Джейн Андерсон, сценарист мини-сериала «Что знает Оливия?» телеканала HBO, объясняет, как сценаристы определяют, когда нужно изменить сюжет или отделаться от персонажа: «Как только ты поймешь свою тему и за кем нужно следовать, станет совершенно ясно, что нужно удалить или вырезать. Как драматург ты должен определить – как я хочу рассказать эту историю?»

Не рассказывайте, а показывайте

Как же хочется перевести эти прекрасно написанные предложения в голос за кадром, но вы должны сопротивляться этому желанию! Помните, ваша аудитория хочет видеть историю, а не слышать ее. Они могут послушать эту историю на магнитофонной пленке в стареньком шевроле дедушки 1986 года или загрузить на iTunes, чтобы слушать в спортзале. Как сценарист, вы понимаете, что говорите на визуальном языке. Если вы должны использовать голос за кадром, чтобы рассказать свою историю, ограничьте его лучшими строками из книги.

Теперь, когда у вас есть эти советы, выберите свой любимый роман или короткую историю и не стесняйтесь адаптировать ее для большого экрана! Какие ваши любимые адаптированные экранизации? Поделитесь с нами в комментариях ниже!

Узнайте больше о факультете сценарного мастерства NYFA.

«Умные тесты» — это рабочее название профориентационной

многопараметрической системы диагностики, разрабатываемой специалистами нашего

Центра исследований для платформы самоопределения «IZ-I».

Какие тесты мы называем умными?

- С адаптивным сценарием теста, формируемым

динамически по результатам всех предыдущих ответов пользователя и

опирающийся на накопленный опыт (обучение) в анализе ответов всех пользователей

теста. - Работающий со значениями пользовательских ответов

без линейного редуцирования данных. - Позволяющий совмещать полные данные одного теста

с полными результатами других тестов пользователя. - Использующий саморегулируемые процедуры

А/Б-тестирования отдельных элементов и цепочек элементов теста, в том числе и в

интерпретационной части. - Самообучающий на основе обратной связи и

кластеризации ответов для интерпретирующей и иных частей взаимодействия с

пользователем.

«Умная» обработка теста:

- Происходит в процессе самого тестирования, а не

после его окончания. - Глубокая интерпретация как каждого ответа

пользователя, так и ключевых комбинаций ответов. - Происходит регулярная обработка всех ответов

всех пользователей с последующей кластеризацией. Результаты кластеризации

влияют на текущие и последующие процессы тестирования, и другие взаимодействия

пользователя с системой. - Происходит регулярная обработка всех элементов

теста: вопросов и предлагаемых ответов, алгоритма динамического взаимодействия,

мета-параметров, элементов и последовательностей элементов из блока интерпретационной

части и так далее.

Что имеется в виду?

Самой простой пример,

иллюстрирующий фразу «все значения пользовательских ответов».

Возьмем за основу обычный тест из 20 вопросов, каждый из

которых предполагает 3 варианта ответа. Обычная обработка теста подразумевает:

- сверку ответов пользователя с фиксированным

значением; - начислением балла за каждый вопрос;

- последующее суммирование баллов.

После этого определяется, к какой из 3-5 типовых категорий,

указанных в интерпретирующей части теста, относится данный пользователь.

«Умные тесты» подразумевают принципиально иное отношение к ответам пользователя.

Двадцать вопросов с 3 вариантами ответа – это 3 в степени 20

комбинаций всех возможных ответов пользователя. То есть один из 3 486 784 401 вариантов

ответа. Именно он и записывается в базу данных; именно он сверяется

(кластеризуется) с ответами других пользователей; именно вся цепочка данных

участвует в проверке на корреляцию с ответами на другие тесты – и т.д.

С методической точки зрения интерпретационная часть этого

теста содержит 3,48 миллиарда категорий пользователей.

Возникает вопрос «зачем»?

Обычная обработка подобных тестов, как уже написано выше,

подразумевает выставление балла по каждому вопросу, суммирование баллов, а

затем определение подходящей пользователю категории.

В «Умном тестировании» мы можем провести принципиально иной анализ ответов, более глубокий по своему существу.

Мы можем проанализировать каждый ответ на конкретный вопрос

и проанализировать ответы на значимые комбинации из этих вопросов. Линейные

баллы «обезличивают» вопросы, в то время как вопросы теста сами по себе

неоднозначны. Какие-то вопросы могут быть «принципиальными» сами по себе, а

часто наибольшую значимость могут представлять комбинации вопросов, ответы на

которые могут выходить за рамки конкретной методики, но представляющие собой

большую ценность для понимания пользователя консультантом-психологом.

Что такое «адаптивный

сценарий» теста?

Так как понятие

«адаптивный тест», к сожалению, испорчено примитивным подходом, в котором вся

адаптивность сводится к проверке ответа на предыдущий вопрос с целью определить

уровень сложности последующего. Это «аналоговое» решение не имеет ничего общего

с описываемой ниже технологией, которую мы называем «динамическим сценарием».

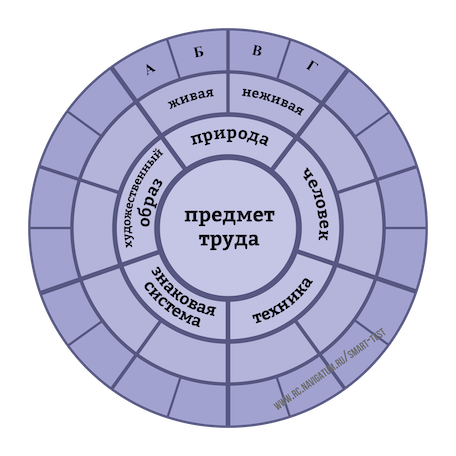

Возьмем для примера условный тест, помогающий определить

предпочтения к типу деятельности по предмету труда (в типологии Е.Климова).

Допустим, наш тест позволяет достаточно достоверно узнать подходящий тип (или

типы).

Преимущество оригинального опросника Климова заключалось в

том, что он мог дать достоверный ответ на вопрос, какой тип наиболее

не подходит, так как, согласно последним исследованиям, при прохождении

ДДО Климова ответы пользователей скорее направлены на избегание наиболее неприятного вида деятельности, чем на выбор наиболее

желаемого.

Поэтому оригинальный опросник не поможет, а наш тест должен

иметь классические вопросы-кейсы, например, с тремя вариантами ответов для

каждого вопроса.

Чтобы добиться высокой точности результата нам нужно задать

порядка десяти вопросов по каждому типу, что в сумме дает 50 вопросов. Приблизительное

время прохождения теста составит 20 минут.

Но что мы получим в

итоге? В принципе немало — мы определим один или более доминирующих

типов и сможем оценить «силу ответа» — насколько

явно выражена склонность к этому типу (типам).

Но что дает в

реальности прохождение теста для пользователя? Особо ничего. Определить

подходящие группы профессий по предмету труда (человек-природа,

человек-техника, человек-человек и так далее) — это равносильно тому, как

на вопрос о маршруте, получить ответ: «Ищите где-то на севере». «Ищите себя

где-то в работе с природой».

Но ведь природа (как техника, знаки, творчество и человек) –

она очень разная. Как минимум, природа может быть живая и неживая. И живая, и

неживая тоже делятся на крупные категории, уточнение которых могут приблизить к

выбору подходящей профессии намного ближе, чем просто «направление» на группу

человек-природа.

Если деление на 5 групп Климова потребовало 50 вопросов и

порядка 20 минут на прохождение теста, то каким будет тест, в котором мы можем

получить уточненное направление, например, до третьего уровня детализации

(литеры А, Б, В, Г на рисунке ниже)?

Если сохранить логику теста, то для 3-го уровня детализации

нам потребуется 350 вопросов, а прохождение займет примерно 2,5 часа. Но скорее

всего потребуется больше времени, так как исследования показывают, что скорость

внимательных (осознанных) ответов

уменьшается с количеством вопросов. А большинство людей склонны просто бросать

такие тесты или их внимательность ухудшается пропорционально времени,

затраченному на прохождение теста.

Адаптивный или

динамический тест подразумевает существенное уменьшение количества вопросов,

сосредотачиваясь на «основном маршруте». Основной маршрут – это «копание» по

той группе профессий, к которой у пользователя явно выраженная склонность. При

этом, время от времени, пользователь получает «проверочные» вопросы, лежащие за

пределами «основного маршрута».

Не последний, а

каждый ответ пользователя влияет на формирование оптимального сценария

динамического теста. Это большая, пожалуй, принципиальная разница. Для

оптимизации алгоритма используются дополнительные параметры, влияющие на

«сборку» динамического сценария – это анализ ответов и поведенческих реакций

других пользователей диагностической системы. Ниже мы описываем ряд замеряемых

параметров и их влияние на алгоритмы динамического сценария.

Количество вопросов и

время прохождения адаптивного теста будет различным для разных

пользователей. Как правило, у многих пользователь бывает выраженная склонность

к нескольким предметам труда одновременно. Чем явно она выражена и чем больше

предметов труда в зоне интересов пользователя – тем дольше для пользователя

будет длиться тест. Кроме вопросов теста, ведущих по «основной» линии теста,

есть еще и алгоритмы, предлагающие проверочные вопросы.

Сколько должно быть проверочных

вопросов? Это динамический

параметр, который определяется «силой» получаемых ответов. Оценивая, насколько явно выражен интерес пользователя к

«основному маршруту», можно определить уместное число «боковых» вопросов. Также,

конечно, учитывается и сила ответа на боковые вопросы: они могут изменить

сценарий теста. И третий коэффициент накладывается по анализу пользовательских

реакций всех респондентов теста.

Надо отметить, что пример теста по Климову условный.

Реальная диагностическая система многопараметрическая и количество влияющих

коэффициентов на построение сценария существенно больше. Большое влияние

оказывают конкретные вопросы и комбинации вопросов из других методик,

встроенных в общую систему диагностики.

Условность основного

маршрута

Стоит обозначить, что прямолинейность «основного маршрута» условна

– как правило, люди многогранны и чаще имеют неровное, но явное распределение

по нескольким типам сразу, чем один ярко выраженный тип. Точно также и

современные профессии теряют прямо выраженную типизацию по одному предмету

труда, а начинают их совмещать – с разным уровнем силы (выраженности).

Соответственно для каждой профессии есть свой цифровой

портрет, включающий в себя и типизацию по предмету труда:

Так же стоит отметить, что только одного соответствия по предмету труда совершенно недостаточно, чтобы определиться с будущей профессией.

Более подробно о работе динамического теста, его отличия от обычного «адаптивного теста» и о работе системы АБ-тестирования теста рассказано здесь.

Профориентационные тесты нового поколения

Мы выделили несколько основных требований к современным

системам диагностики:

Динамический сценарий

теста

Последовательность и содержание вопросов теста определяется всеми

предыдущими ответами пользователя.

Многопараметрический подход

Необходимо использовать тесты различных методик для

получения многогранного и точного портрета личности.

К сожалению, в погоне за упрощением, люди стремятся получить результат с помощью одного-единственного теста. Даже у вышеупомянутого Е. Климова есть четыре яруса классификации (хотя и этого явно недостаточно), но в большинстве случаев ограничиваются использованием только первого (деление на группы профессий по предмету труда). Этот подход неприемлемый для выбора «подходящей» профессии.

Системная

взаимосвязанность

Использование различных методик должно происходить под

единой методологической надсистемой, анализирующей совокупные результаты тестов

разных методик. Система должна «собирать» целостный портрет личности, опираясь

не только на согласованные данные, но и интерпретируя внутренние противоречия в

собираемой общей картине.

Контроль пользователя

над тестированием

Когда мы увязываем большое количество разнородных методик –

система становится очень хрупкой и уязвимой. Мы должны доверять пользователю, в

интересах которого и производится тестирование, мы должны «помочь ему помочь

системе лучшего его понять, чтобы система могла помочь ему». Это значит

возможность пользователя «откатить», «переиграть» и даже «игнорировать»

(отключить) любые части системы диагностики.

Растворить процесс

тестирования во времени и в среде пребывания пользователя

Высокая достоверность требует большого количества вопросов

теста. Даже если это адаптивный самонастраивающийся и самообучаемый тест – общее

количество вопросов остается запредельно большим.

«Вываливать» одномоментно на пользователя все сотни, а то и

тысячи вопросов мы не можем. А неодномоментность теоретически нарушает

целостность адаптивного тестирования.

Тем не менее мы должны отказаться от попытки получить все

ответы сразу и растянуть диагностику во времени, когда пользователь ресурсно

готов давать «внимательные» ответы.

Как это сделать? Проще всего «растворить» тест внутри среды, в которой «обитает» пользователь. У нас есть два варианта решения для среды: среда в ассессмент-центре нового поколения (описанного в проекте «профпробы-360») и в игре.

Игра, или точнее «игровая среда» — отличный способ убрать тестирование «на задний план», сделав его неотъемлемой частью игрового процесса. Мы строим подобную игровую среду на базе платформы «Iz-i». Правда наши методические разработки и программно-математический аппарат намного опережают текущую готовность платформы. Но мы подождем своих коллег.

Сохраняя исходные данные

Формируя цифровой портрет пользователя, мы не редуцируем данные тестов, а опираемся на все получаемые параметры. Соединяя различные тесты (методики) в одну систему, мы соединяем и все получаемые результаты (параметры).

Совершенствование тестовНеобходимо обеспечить постоянное совершенствование тестов на основе автоматического и самонастраиваемого А/Б-тестирования, а также самообучение по результатам кластеризации ответов пользователей.

На языке своего

пользователя

Сохранить трепетное отношение к возрасту и этапу психологического развития пользователя: и тесты, и игровая среда, как и ее механика, должны соответствовать возрастным и психологическим потребностям пользователя. А следовательно и его языку общения.

Мягкая интерпретация теста

Выдаваемые интерпретации теста должны даваться с оглядкой на

возраст и стадию прохождения личностного самоопределения. В работе с младшими и

средними подростками требуется стимулирующая саморазвитие и личностное

самоопределение, обратная связь.

Замерять динамику, а

не срез

В той части тестов, где, к примеру, замеряются текущие

интересы, склонности, активные качества – следует обращать внимание на динамику изменений – на сами перемены и

их силу, а не оценивать текущую статическую картину.

Социальное объединение

пользователей

Растворяя систему диагностики в игровой среде, мы должны создать и среду общения, помогающую черпать идеи и получать инсайты от обмена впечатлениями между пользователями – с использованием, но не доминированием системы их кластеризации. Это выходит за рамки диагностики, но следует помнить, что любая диагностика – это не вещь в себе, а лишь инструмент для решения целостной задачи личностного и профессионального самоопределения. Жизнеопределения, используя термин Юрия Тюшева 😉

Дополнительные материалы

- Сборник статей XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Практическая психология образования XXI века: Цифровые технологии на службе педагогики и психологии», Смирнов А.Ю. «Платформа самоопределения iz-i.ru как инструмент адаптивного многопараметрического тестирования» (стр. 213)

- Видеодоклад для Ежегодной межрегиональной научно-практической конференции по профориентации ВЕКТОР, г. Санкт-Петербург, «Адаптивное многопараметрическое тестирование через игровой контент», https://www.youtube.com/watch?v=rgIcpd-ENcw

- Видеовыступление на III Всероссийской научно-практической конференции по теме «Цифровые инструменты профориентации»: https://www.youtube.com/watch?v=pOmDmWp_wRA

P.S. В тексте используется ряд общеизвестных слов и выражений заключенных в кавычки. Обычно это означает, что это идиома, принятая во «внутренней кухне» разработчиков. Слово или выражение содержит расширенные или дополняющие смыслы к базовым дефинициям слов.

Переработка

произведения или перенос его в другой

жанр (например, роман — пьеса), называется

адаптацией.

Адаптация близко к первоисточнику

передает фабулу, однако нередки и

значительные отклонения. Смысл данной

операции заключается в изложении

произведения-первоисточника в

диалогической форме. Причем диалоги

нередко существенно отличаются от

оригинальных. Главной же целью адаптации

является сценическая интерпретация

текста с использованием всех выразительных

средств присущих драматическому

искусству.

С

помощью адаптации на основе оригинального

текста создается драматургическая

структура, предназначенная для постановки.

Здесь допустимы самые разнообразные

операции с текстом: купюры, изменение

структуры повествования, изменение

стиля, сокращение числа персонажей и

мест действия, концентрация на нескольких

ярких эпизодах, использование посторонних

текстов, монтаж и коллаж инородных

элементов, трансформация фабулы в

зависимости от идеи постановки.

Адаптировать

— значит полностью переработать текст,

рассматриваемый просто в качестве

исходного материала.

Своеобразной

формой адаптации драматического

произведения является актуализация,

т.е. обработка старого текста с учетом

новых условий, вкуса публики и изменений

фабулы, продиктованная эволюцией

общества.

Актуализация

не затрагивает основную сюжетную линию,

сохраняя характер отношений между

персонажами. Изменения претерпевают

только время и соответственно контекст,

в котором развивается действие.

Актуализация

пьесы возможна на нескольких уровнях:

от простого осовременивания костюмов

до адаптации к запросам публики и

различным социально-историческим

ситуациям.

26. Формы организации драматургического материала по видам пространственно-временных искусств.

Различные

виды пространственно-временных искусств,

обладая неодинаковыми формами воплощения,

требую, соответственно и различные

формы записи и оформления драматургического

материла.

Пьеса.

Запись драматургического материала в

форме пьесы предназначена для

драматического театра, театра кукол,

оперного театра, некоторых видов эстрады.

Ей свойственны все виды фабульной и

внефабульной организации материала.

Запись осуществляется в виде диалога

действующих лиц и авторских ремарок.

Либретто.

Запись драматического произведения в

форме либретто предназначена для

балетного театра, театра пантомимы,

некоторых форм эстрады и цирка. Ей

свойственны фабульная форма организации

драматургического материала и форма

драмы-эссе (изредка драмы-кабаре). Запись

осуществляется в виде описательного

изложения сюжета и перипетий.

Сценарий.

Запись драматургического материала в

форме сценария предназначена для

эстрады, массовых театрализованных

представлений, цирка. Чаще всего это

кабаре-драма и драма-хэппенинг. Запись

осуществляется в виде описательного

изложения действия с вкраплениями

диалога.

Киносценарий.

Запись драматического произведения в

форме киносценария предназначена для

нужд кинематографа и в некоторых случаях

телевидения. Для нее наиболее характерны

фабульная организация материала, а

также эпическая драма и драма-эссе.

Запись осуществляется в форме описания

действия, включающее развитую систему

диалога. Отличительная особенность

киносценария заключается в том, что

описание действия всегда производится

в настоящем времени.

Телесценарий.

Запись драматического произведения в

форме телесценария производится

исключительно для нужд телевидения.

Для нее характерны все формы организации

драматургического материала. Запись

осуществляется в две параллельные

колонки, из которых в левой располагается

описание действия, а в правой — диалог.

Радиосценарий.

Запись драматургического материала в

форме радиосценария предназначена для

всех форм аудиовоспроизведения (радио,

запись на различные носители, аудиоканалы

на телевидении и т.д.) Для нее характерны

все формы организации

драматургического

материала. Запись осуществляется в

форме диалога и авторских ремарок,

отражающих интонации героев и формы

звукового воспроизведения реального

мира. Вынужденная обходиться без

визуального ряда радиодрама тяготеет

к введению в состав действующих лиц

персонажа-автора, в чьи функции входит

словесное описание действия.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Вы здесь

Об адаптации сценариев

Я раньше не писал сценариев, и сейчас хочу взяться за первый. Мне кажется, стоит попробовать написать его на основе рассказа. Что вы можете мне посоветовать?

Сейчас я приложу все усилия, чтобы отговорить вас от адаптации сценария. И вот почему:

1. Адаптация — дело нелегкое. Особенно если это ваш первый сценарий. Работать над адаптацией имеет смысл, только если автор свободно владеет сценарным ремеслом, ведь в большинстве случаев придется работать с большим объемом информации (многие романы написаны на сотнях страниц, часто с неожиданными событиями), в то время как сценарий должен быть компактным, лаконичным, насыщенным множеством визуальных событий и действий.

2. Адаптация может оказаться пустой тратой времени. В зависимости от того, в каком уголку земного шара вы находитесь, и для какого медиарынка вы работаете, вероятно, не имея авторских прав на роман, вы не сможете написать/спродюсировать ваш сценарий. Если решитесь на адаптацию, в первую очередь позаботьтесь об авторском праве. Получите разрешение в письменном виде. Есть одно исключение: сочинение уже настолько старо, что стало частью общественного достояния.

3. Адаптация — плохой учитель. Под этим я подразумеваю, что лучше практиковаться и экспериментировать на собственных историях, и каждая ошибка, неудача, проба будут хорошим опытом.

Короче говоря: приберегите адаптацию до тех пор, пока у вас в ящике не будет лежать несколько своих сценариев. Наверняка ваш первый сценарий не будет продан или взят в разработку. Рассматривайте это как практику. С опытом написания работ вы почувствуете, что второй, третий и четвертый сценарий становятся все интереснее и ближе к переменчивому миру кинематографа.

Ладно, если вы все еще читаете статью, видимо вас нельзя переубедить. Вы уверены в себе, и я уважаю это.

И раз уж вы стали на долгий и тернистый путь адаптации сценария, вот вам несколько советов:

- Как автор адаптации, вы не привязаны к оригинальному материалу. Имеется ввиду, что вы вольны взять историю и написать по ней свою. Если вам кажется, что у герой сталкивается с недостаточным количеством препятствий, придумайте их. Возьмите второстепенного персонажа и сделайте из него более привлекательного и интересного. То же самое с антагонистом. Добавьте что-нибудь, что добавит вес сюжету.

- Из протогониста вашего романа необходимо сделать более насыщенный и лаконичный персонаж. Нужен эмоциональный, эффектный, сильный герой. Перечитывая рассказ, сконцентрируйтесь на главном герое (или на вашем восприятии главного героя) и отобразите это на бумаге. Исходя из этих данных, сформируйте сильного героя-лидера с достаточным количеством деталей, чтобы рассказать вашу историю, но не настолько детально, как в рассказе.

- Вопреки распространенному мнению, голос за кадром в умеренных количествах приемлем. Голос за кадром — это хороший способ сформулировать идею вашей истории (начните с него и закончите им). Используйте его с осторожностью, но не бойтесь его. В первом драфте можете использовать столько закадрового текста, сколько хотите. Но когда вы приступите к правкам, задавайтесь вопросом «А это необходимо?» Если вы хоть немного колеблетесь — убирайте это.

Помните, что рассказы — это 200-300 страниц серьезного самоанализа, а сценарий — это 90-120 страниц визуальных действий. Вам придется удалять много текста в процессе адаптации. Я настоятельно рекомендую сперва прочесть несколько романов и адаптированных сценариев к ним. «Свет вокруг» («Everything Is Illuminated»), «Бегущий за ветром» («The Kite Runner»), «Сияние» («The Shining») (в целом — любая экранизация Стивена Кинга), «Искупление» («Atonement») и т.д.

Надеюсь, это поможет. Удачного творчества!

По материалам lightsfilmschool.com

Эок 10.36724/2409-5419-2021-13-3-36-47

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО СЦЕНАРИЯ ДИАЛОГА ПРИ РЕШЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗЮЗИН

Алексей Владимирович1 КУРЧИДИС

Виктор Александрович2

МОРОЗОВ Павел Андреевич3

АНОШИН Роман Игоревич4

Сведения об авторах:

1д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, г. Ярославль, Россия, aleksey.zyuzin@mail.ru

2д.т.н., профессор, профессор Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, г. Ярославль, Россия, idahmer2@ yandex.ru

3к.т.н., доцент, докторант Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, г. Ярославль, Россия, mpa24@mail.ru

4адъюнкт Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, г. Ярославль, Россия, roman88an@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Введение: проведенный анализ показывает, что одним из наиболее предпочтительных направлений сокращения работного времени боевого расчета органа управления является применение диалогового режима взаимодействия между лицами боевого расчета и автоматизированным рабочим местом комплекса средств автоматизации на основе применения запросов на естественно-подобном языке. Цель исследования: целью исследования является определение сценария диалога адаптивного запросу лица боевого расчета при решении автоматизированных задач управления. Методы: Для достижения цели предлагается представить структуру диалога в виде множества взвешенных ориентированных графов диалога, что позволяет учитывать последовательность ввода данных при решении задач управления применяя методы определения компонент сильной связности и определения порядка шагов диалога внутри них на основе отношений межфреймовых связей. Результаты: использование представленного решения позволяет в процессе решения автоматизированных задач управления на естественно-подобном языке формировать сценарий диалога адаптивный запросу лица боевого расчета. Элементами новизны является формализованное представление структурных составляющих запроса лица боевого расчета органа управления на естественно-подобном языке предикатной моделью для учета изменений, вносимых в структуру взвешенного ориентированного директивного графа диалога. Множество условий после предикатно-предметной интерпретации и проверки на корректность значений представляются в виде пустого графа. Операция вычитания между взвешенным ориентированным директивным графом диалога и пустым графом позволяет сформировать множество результирующих шагов диалога и определить функцию перехода между ними. Практическая значимость: представленное решение предлагается реализовать в виде программного модуля диалоговой системы комплекса средств автоматизации военного назначения выполненного на языке программирования высокого уровня С/С++ с применением библиотеки ОТ. Обсуждение: реализация предлагаемого решения в виде кроссплатформенного программного модуля позволит интегрировать его в существующее специальное программное обеспечение средств автоматизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оперативность управления; задачи управления; естественно-языковое взаимодействие; продукционно-фреймовая модель; шаг диалога; граф диалога.

Для цитирования: ЗюзинА.В., КурчидисВ.А., Морозов П.А., Аношин Р.И. Методика формирования адаптивного сценария диалога при решении автоматизированных задач управления на рабочем месте комплекса средств автоматизации военного назначения // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2021. Т. 13. № 3. С. 36-47. Doi: 10.36724/2409-5419-2021-13-3-36-47

Введение

В настоящее время обеспечение оперативного управления силами и средствами в войсках ВКС, достижение обоснованности и оптимальности принимаемых решений, а также осуществления качественного планирования и контроля деятельности войск достигается путем применения автоматизированных систем управления (АСУ). Однако, опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет [1-5] показывает, что бурное развитие средств воздушно-космического нападения (СВКН), способов их боевого применения, а также модернизация существующего вооружения и военной техники вероятного противника влечет необходимость повышения эффективности АСУ

В общем случае АСУ представляет собой совокупность личного состава, комплекса средств автоматизации (КСА) и средств связи, реализующая информационную технологию выполнения задач по обработке информации и управления. Одним из наиболее существенных показателей эффективности АСУ, который в большей степени влияет на реализацию боевых возможностей войск (сил) является оперативность, т.е. возможность системы реагировать на изменение обстановки [6]. Количественно оперативность оценивается работным временем Гра6 — временными затратами боевого расчета органа управления (БР ОУ) при решении поставленных перед ними задач. Чем меньше работное время, тем выше быстродействие системы и тем выше ее оперативность. Уменьшение составляющих работного времени без снижения качества решения задач управления является одним из важнейших направлений по повышению оперативности управления.

Основная часть

Анализ решаемых БР ОУ задач 2броу показал, что он включает в себя широкий круг задач, часть из которых может быть формализована и решена автоматизировано = [51,52,…,5п}, другая — не формализуемая и входящие в ее состав задачи 2 = {¿2.., т,т } решаются БР ОУ с учетом их творческих замыслов и условий обстановки, т. е. неавтоматизированно. При этом время решения автоматизированных задач управления вносит существенный вклад в значение работного времени БР ОУ

Отметим, что каждая автоматизированная задача управления е 2 может быть представлена как функция, зависящая от множества данных Б. поступающих от ЛБР данных Д, вычислительных средств 61 и базы данных КСА D¡.

В зависимости от количества данных, вводимых ЛБР, все автоматизированные задачи управления целесообразно разделить на унарные и полиадические. Под унарными задачами понимаются задачи в которых |Ц’| = 1, а под полиадическими — | D’¡ > 1.

Анализ направлений сокращения работного времени БР ОУ показывает, что наиболее предпочтительным из них

является применение запросов на естественно-подобном языке [7-8]. Отметим, что в этом направлении известен ряд работ [9-13]. Однако подход, описанный в них, имеет ряд недостатков:

1. Подход применим исключительно для решения унарных задач управления.

2. В случае отсутствия необходимых данных в запросе ЛБР ОУ а также в случае ошибки в значении этих данных задача управления не будет выполнена и система в большинстве случаев не сообщит об этом, а если и сообщит, то только формализованной квитанцией и ЛБР ОУ придется формировать запрос повторно, что в свою очередь приводит к значительному увеличению времени формирования оперативной информации.

3. Анализ порядка решения полиадических задач управления на АРМ КСА показывает, что количество данных, вводимых ЛБР ОУ для их решения может иметь достаточно большое значение, дополнительно к этому накладывается требование и к порядку ввода этих данных. Этот факт накладывает одно весьма значительное ограничение, которое заключается в том, что чем больше количество данных в запросе ЛБР ОУ на естественно-подобном языке, тем выше вероятность их некорректного ввода, что в свою очередь предъявляет очень жесткие требования для профессиональной подготовки ЛБР ОУ

Данные недостатки сдерживают применение известного способа при решении полиадических задач управления, и обуславливают необходимость разработки нового способа, основанного на диалоговом режиме взаимодействия между ЛБР и АРМ КСА с возможностью перехвата инициативы. Решение проблемы организации такого диалогового взаимодействия предлагается осуществить на основе способа формирования адаптивного сценария диалога (рис. 1) включающего этапы:

• формирование множества взвешенных ориентированных директивных графов диалога;

• формирование адаптивной структуры диалога.

Задачей первого этапа работы предложенного способа является описание графовой модели диалога между лицами боевого расчета (ЛБР) и АРМ КСА. С целью выполнения данной задачи рассмотрим взаимодействие ЛБР и АРМ КСА как процесс достижения определенных согласованных целей путем обмена связанными сообщениями (высказываниями) и введем ряд необходимых понятий.

Все сообщения, которыми обмениваются участники диалога между собой образуют единую сложную конструкцию, называемую структурой диалога. Описание структуры диалога производится путем его декомпозиции на части, называемые шагами диалога X = {х1, х2, …, хп} [14]. В общем случае под шагом диалога хеХ понимается законченная процедура интерактивного взаимодействия ЛБР И АРМ КСА, представленная в виде пары «действие-реакция». Сообщение

активного участника диалога соответствует «действию», а пассивного — «реакции». Последовательность переходов между множеством шагов диалога необходимая для достижения поставленной цели называется сценарием диалога.

Формализация структуры диалога производится в виде графа диалога G(X, F), где X — счетное множество шагов диалога, а F — функция отображения F: X ^ X и 0, в которой x. е {F(x.)}, если существует шаг диалога, задаваемый траекторией x ^ xj, при этом данное отображение определяет на графе множество ориентированных ребер U = {Mj, u2, …, uk}, | U | = k. Формализм в виде графа диалога G(X, F) позволяет описать структуру диалога и множество его возможных сценариев в рамках дискретной математики и структур универсальных алгебр.

Существует три эквивалентных способа задания графа диалога: аналитический, введенный выше, геометрический и матричный. Геометрический способ задания графа диалога используется в качестве изобразительного, наглядного средства представления, при этом множество элементов X графа G (вершин) изображается кругами, а отображение F — стрелками (ребра графа). Для задания графа диалога в матричной форме используется квадратичная матрица смежности:

A(G) =

ав

элементы которой представляются нулями или единицами по следующему правилу: элемент аа(5, стоящий на пересечении а-ой строки и р-го столбца, равен единице, если имеется ребро, соединяющее вершины ха и хр, и равен нулю в противном случае, т.е.

1 XR

Р = F(Xa );

° хр g F(ха ).

Подчеркнем, что в настоящее время диалоговое взаимодействие между ЛБР и АРМ КСА ограничено существующей информационной моделью отображения (ИМО), построенной на основе многоуровневого пользовательского меню [15, 16] (рис. 2). Такой способ взаимодействия характеризуется тем, что АРМ КСА предоставляет ЛБР для выполнения задачи управления четкую, заранее определенную последовательность кадров меню, тем самым лишая его свободы в выборе наиболее удобной для него очередности ввода данных, а также шага диалога с которого начинается взаимодействие — точки входа.

Организация диалогового взаимодействия между ЛБР и АРМ КСА на естественно-подобном языке снимает данное ограничение. Вершины графа диалога (рис. 3) G(X, F) образующие два различных шага диалога (х;, х), х; еХ и х. еХ, при этом могут быть соединены ребрами в различных направлениях.

Последовательность действий, позволяющих сформировать множества взвешенных ориентированных директивных графов диалога представлена на рис. 4.

Рис. 1. Способ формирования адаптивного сценария диалога

aR =

a

а

a

nn

Формализованная концептуальная информационная модель

Продукционно-фреймовая модель представления объектов отображения на АРМ КСА N = {п^п2,пг,…,пк),где n = (p,g,u,b^>cj}

I

ЦИКЛ ПО ПРОДУКЦИЯМ n,<=N

Определение множества шагов диалоговой процедуры

Х1 = …..хп}

ш

Формирование ориентированного директивного графа диалога „_1 Формирование матрицы достижимости 0(О,)

~ аЩ/У — ¿((¡¿У V V… V — ^ а1 V… V а»~’в/))

дт*

Формирование матрицы сильной связности 3(0) Выделение компонент сильной связности графа О (X ,/•’):

Определение кортежа весов для шагов диалога внутри компонент сильной связности графа &'(Х на основе межфреймовых связей

Д Я!_

Нагрузка весами и1 шагов диалога внутри компонент сильной свя:шости графа и'(л’_) = У ¡Л’/|-н £;{л*_), х_ € Хг к — номер компоненты сильной связности

Взвешенный ориентированный директивный граф диалога

■ • o.v;./-;’)

Формирование множества взвешенных ориентированных директивных графов диалога G{X ,F) = {G[{X[,Fir),G’^X,F;),…,G,k(X’k,F’k)}

Рис. 4. Последовательность действий формирования множества взвешенных ориентированных директивных графов диалога

Формирование ориентированного графа диалога G (X, F) требует последовательного осуществления двух процедур:

— выделение конечного множества шагов диалога

X е X;

I ж7

— задание функции отображения Е: Х^Х между шагами диалога.

Принимая во внимание сложность процесса диалогового взаимодействия между ЛБР и АРМ КСА выделение конечного множества шагов диалога X е предлагается осуществить путем рассмотрения каждой полиадической задач управления отдельно. Исходной информацией для этого выступает продукционно-фреймовая модель (ПФМ) N I5; СС;и; ¡3С’; С^ представления объектов отображения на АРМ КСА. Антецедент ядра Ь е В’ каждой продукции [ е 11, = 1, к из состава ПФМ представляется в виде правил алгебры логики описывающих достаточность и взаимосвязь условий решения -ой полиадической задачи управления. Таким образом, справедливо определить множество шагов диалога X = {хр х2, …, хп} для каждой отдельной -ой полиадической задачи управления путем сопоставления шагов диалога с соответствующими им элементами антецедента ядра продукции

Ь = К

П (П)

}.

Выполнение процедуры определения функции отображения Fí между шагами диалога на множестве X = {х1, х2, …, хп} производится путем анализа множества нормативных документов Ж на КСА. Содержащиеся в Ж алгоритмы решения полиадических задач управления, а также последовательность кадров меню предоставляемых ИМО задают связи между шагами диалога в виде ориентированных ребер и е и.

Задачей следующего этапа является формирование приоритета порядка ввода данных. Отметим, что ЛБР при взаимодействии с АРМ КСА на естественно-подобном языке хоть имеет возможность выбора наиболее удобной для него точки входа в диалог, а также перехода между шагами диалога, условия решения задач управления накладывают на него ряд ограничений. Так, существуют задачи управления, в которых после ввода группы данных ЛБР получив промежуточный результат, анализирует его, продолжает ввод. Описанное обстоятельство приводит к возникновению таких шагов диалога х,, для прохождения которых необходимо сначала пройти шаг диалога хм. Следовательно структура графа диалога на естественно-подобном языке представляется в виде ориентированного слабо-связанного графа, т. е. выполняется условие что между двумя шагами диалога х,, х. может не оказаться соединяющих их ребер ике и, но между ними обязательно должен существовать по крайней мере один соединяющий их маршрут. Данное обстоятельство приводит к необходимости разделения графа диалога на соответствующие компоненты сильной

связности. С этой целью на множестве шагов диалога X вводится бинарное отношение эквивалентности «~» обладающее свойствами: рефлексивности V х. е X: х. ~х , симметричности V х, х. еX: х.~х ^ х ~ х и транзитивности

г ] 1 ] ] 1 г

V х, х, х е X: (х. ~х. л х. ~х.) л (х. ~х лх ~х.) ^ х. ~х л х ~х,

1 ] Ъ 1 ]] 1 ] Ъ Ъ у 1 Ъ Ъ 1

Данное отношение эквивалентности «~» порождает разбиение этого множества на классы эквивалентности XI с X 1 или компоненты сильной связности графа диалога С^ удовлетворяющие следующим условиям:

— каждое из подмножеств X/ Ф 0 ;

— два различных подмножества Х{ и Х, где] ФI, не имеют общих элементов XI * X ^ Х( п Х = 0;

— объединение всех классов эквивалентности мно-

к

жества X равно этому множеству |^)х/ = Х1, где к — ко-

1=1

личество классов эквивалентности.

Учитывая описанные выше условия отметим, что компонентой сильной связности графа диалога G,(X,, Е,) называется его подграф С^, не являющийся собственным подграфом другого связного подграфа (?/ Ф ¿тграфа G ..

Для нахождения компонент сильной связности, на графе диалога необходимо определить матрицу достижимости D(G,) и матрицу сильной связности S(G,).

Матрица достижимости D(G,) — это бинарная матрица замыкания по транзитивности отображения Е, в которой содержится информация о существовании путей между шагами диалога X. Такая матрица формируется по следующему правилу:

. 1, если 3< х., х. >; 0, иначе.

где < х, х^ > — путь из i-го шага диалога в ]-й.

При построение такой матрицы необходимо учесть все пути длиной от 1 до п -1, где п — количество шагов диалога в графе. Длиной пути при этом называется число рёбер, используемых в пути. Заметим, что матрица смежности А(&) дает информацию о всех путях длины 1, а для поиска путей длины 2 необходимо найти её композицию саму с собой:

А(^) ° А(^) = {< ха,хх >: Зхр е X :< ха,хр >,< хр,хх >е Г},

т.е.: А(<Э1 )2 =|аав2\ = (Х ОаАр ) =

к

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

= ((аа1 Л а1в ) V (аа2 Л а2в ) V … V (<2ап Л апв ))

Следуя, указанной выше логике после нахождения

матриц А(G,)k композиций ) . ° (() д^ всех к,

к

1 < к < п-1 будет получена информация о всех путях длины от 1 до п-1. При применении операции дизъюнкции на полученном множестве композиций формируется матрица достижимости D(G ) по следующему правилу:

DG) = 2 A(Gi)q = AG) v A(G)2 V… v A(Gt)n-1 =

q=1

= 1 daß 11 = (aaß V al

2 я-1

aß V ■■■ V a aß

)

Матрица сильной связности S(G,) — это симметричная бинарная матрица, содержащая информацию о всех сильно связанных вершинах в графе диалога, заполняемая по правилу [6]:

^aß

1, если 3< xa, Xß >, < Xß, xa >; 0, иначе.

Построена такая матрица может быть из матрицы достижимости по формуле:

5(G,) = DG) & D G) = Isj = (daß л dßa)

Дальнейшие действия по выделению компонент сильной связности основаны на анализе матрицы сильной связности S(G,). В данной матрице необходимо определить шаги диалога, которым соответствуют единицы в первой строке. Полученное множество X ^ — это множество шагов диалога ]-ой компоненты сильной связности С (X ^, ^). Удалив из матрицы сильной связности строки и столбцы, содержащие шаги диалога]-ой компоненты сильной связ-

ности необходимо повторить описанные действия до тех пор, пока не будет получена пустая матрица 0, не имеющая ни столбцов, ни строк.

Описанные выше действия представлены в виде алгоритма рис. 5.

На первом этапе работы алгоритма определяются две вспомогательные переменные: р — для хранения количества компонент сильной связности которая на первом шаге инициализируется значением 0 и копию исходной матрицы сильной связности В. Далее проверяется условие что копия исходной матрицы В не является пустым множеством 0. В случаи когда данное условие принимает значение «истинна», количество компонент сильной связности р увеличивается на единицу, а к множеству X ¡р добавляются шаги диалога которым соответствует единица в первой строке матрицы В. Матрица смежности для р-ой компоненты сильной связности А формируется путем выполнения двух вложенных циклов по всем строкам и столбцам матрицы В. В данном цикле проверяется условие существования ребер соединяющих шаги диалога в исходной матрице смежности А^,). Если ребро существует в матрице А(0,), то делается вывод что оно существует и в его подматрице А (G ). Удалив из матрицы В строки и столбцы, соответствующие шагам диалога множества X ¡р возвращаемся

Рис. 5. Алгоритм выделения компонент сильной связности

к проверке первого условия: ВФ0 до тех пор пока оно не станет ложным. Когда данное условие становится ложным работа алгоритма заканчивается.

В результате выполнения данного алгоритма формируется:

— р — число компонент сильной связности;

— X ^, j = 1,2,____ р — множество шагов диалога

]-той компоненты сильной связности Сз| (X |, V) с С (X, V);

— А (О), ] = 1,2,., р — множество матриц смежности у-той компоненты сильной связности;

На следующем этапе необходимо определить приоритет шагов диалога внутри компонент сильной связности , j = 1, р . Для этого необходимо установить в какой взаимосвязи между собой находятся шаги диалога. К таким связям в частности возможно отнести отношения: «часть-целое», «общее — частное», «причина-следствие» и т.д. Заметим, что учет таких отношений возможно получить, проведя анализ межфреймовых связей используемой ранее для описания предметной области фреймовой модели. Этот механизм заключается в том, что некоторые слоты фрейма в качестве своих значений могут иметь другие фреймы. Такие слоты называются слотами связи, а отношения, представленные ими,— отношениями связи. Наличие слотов связи позволяет строить из фреймов различные сетевые структуры (сети фреймов), узлами которых являются фреймы, а связями — отношения (рис. 6) [17-20]. Все отношения, заданные в предметной области (ПО) содержатся в описанной выше фреймовой модели (ФМ).

Расстановка приоритета внутри компонент сильной связности на основе иерархии определяемой межфреймо-

выми связями позволит конкретизировать каждым следующим шагом диалога введенные ранее данные. Однако, учитывая, что ФМ всей ПО представляется в виде большой сложно структурированной сети предлагается произвести операцию выделения только той ее части, которая присутствует в компоненте сильной связности. Результатом такого выделения является фрагмент фреймовой модели ФМ. с ФМ содержащий информацию только о шагах диалога X/ с X ]-ой компоненты сильной связности.

Фрагмент ФМ. с ФМ возможно представить в виде ориентированного графа ОФМ(У, и), где У — вершины графа (уникальные имена фрейма или слота) отражающие множество показателей ПО, а и — ребра, связи между вершинами. Тогда определение приоритета внутри компоненты сильной связности С^ с С, сводится к сравнению шагов диалога из множества X ^с элементами У ФМ начиная с фрейма верхнего уровня и до нижнего.

Осуществления операции сравнения на элементах ФМ требует введения операций: п(Е) — получения значения имени фрейма и v(F) — получения значения слота. Также в соответствии с алгоритмом определения приоритета шагов диалога на основе межфреймовых связей (рис. 7) задается множество L содержащее шаги диалога упорядоченных в соответствии с отношением частичного порядка R на основе иерархии ФМ. Иерархия фреймовой модели определяется на основе расстояния d(y ) — числа ребер составляющих кратчайший путь от вершины фрейма верхнего уровня до вершины у Элементы фреймовой модели находятся на одном уровне, если у них одинаковое расстояние. Отношение х Кх. над шагами диалога х,, х.

Имя фрейма: ртб

Имя слога Значение Тип

Номер Integer

Дислокация позиций Integer

Обеспечиваемые КП Frame

РЛС на вооружении Frame

Имя фрейма: РЛС

Имя слота Значение Тип

Название String

Длина волны Integer

Тип антсны String

Сопровождаемые ВО Frame

Имя фрейма: ВО

Имя слота Значение Тип

Номер Integer

Тип String

Скорость Float

ЭПР Float

Рис. 6. Фрагмент ИМ РМ КСА на основе фреймовой модели

Рис. 7. Алгоритм определения приоритета шагов диалога на основе межфреймовых связей

говорит о том что шаг диалога x . находится выше или на одном уровне иерархии с шагом диалога x..

Обход ФМ предлагается осуществить на основе поиска в ширину (breadth-first search, BFS). При поиске в ширину вершины обходятся по уровням, где посещается каждая вершина на определенном уровне прежде чем перейти на следующий. Поиск в ширину требует определения следующих структур данных:

Очередь T — является вспомогательным буфером. В нее временно помещаются обойденные вершины (это необходимо для обхода смежных вершин). В структуре данных типа очередь первый помещенный в нее элемент также извлекается первым (first-in, first-out — FIFO). Для очереди T определены следующие операции: push()—опе-рация вставки нового элемента, pop() — операция удаления нового элемента, | T | — операция получения количества элементов в очереди.

Массив Z — содержащий данные о том, была ли отмечена (пройдена) вершина. Длина Z равна количеству вершин. Каждый элемент массива соответствует одной вершине графа, полученной из ФМ и может принимать два значения:

1 — вершина отмечена (пройдена); 0 — вершина не отмечена.

Рассмотрим, работу алгоритма поэтапно:

1. создание пустого множества Ь . и массива 2 заполненного нулями. До начала обхода все вершины являются неотмеченными;

2. выбор вершины верхнего уровня V, с которой начинается обход.

3. вершина V добавляется в очередь Т и отмечается в массиве 2 как пройденная (2(г) = 1);

4. из очереди Т извлекается вершина и.

5. проведение в цикле сравнения элементов шагов диалога из множества Xс вершиной и. В случае если результат сравнения «истина» — добавление в множество Ь. элемента х} е X

6. по списку смежности графа построенного по ФМ Ьс выбор вершин V смежных с V.

7. Если смежные с V вершины не были раннее отмечены (то есть, если 2(у>) = 0), то они заносятся в очередь Т и отмечаются как пройденные 2(^) = 1.

8. Если в очереди Т находятся какие-либо вершины, то осуществляется переход к п. 4. Когда очередь Т окажется пустой работа алгоритма завершена.

Полученное таким образом множество Ь определяет порядок шагов диалога внутри компоненты сильной связности.

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Проведенные операции выделения компонент сильной связности и расстановка приоритета внутри них позволяют произвести нагрузку весами м> шагов диалога хг е X^ по следующему правилу:

k

ЧX ) = £|Х’ + ^(X ), X е X,.,

1=1

где к — номер компоненты сильной связности,

Ь. (хг) — функция возвращающая положение элемента хг в упорядоченном множестве Ь. определенном для компоненты сильной связности X/ е X 1.

Применение описанной выше последовательности действий для всех полиадических задач управления позволяет сформировать полное множество взвешенных ориентированных директивных графов диалога ^(Х[, F¡) = [&](Х), F1), ^Х, Р2),…, Gm (хт, )}, где т — количество полиадических задач управления.

Следующий этап работы способа позволяет учесть изменения, вносимые в структуру взвешенного ориентированного директивного графа диалога в зависимости от поступившего запроса на естественно-подобном языке. Последовательность действий, позволяющих учесть данные изменения и сформировать адаптивную структуру диалога представлена на рис. 8.

При получение запроса ЛБР З = (К, У)происходит его предикатно-предметная интерпретация. В структуре запроса выделяются составляющие: К — команда, определяющая какую полиадическую задачу управления намерен выполнить ЛБР и У — множество условий содержащих данные необходимых для её решения.

СтруктурнокомандаЛБР К(а1,а2) = ф(РК (а1),РКг (а2)) представляется в виде функции ф зависящей от двух командных предикатов Рк (а1) и Рк (а2). В командном предикате Рк ^) объектная переменная а1 представляет собой действие на которое направлена команда («рассчитать», «показать», «вызвать» и т.д.), а объектная переменная а2 из командного предиката РКг (а2) полное или одно из сокращённых названий полиадической задачи управления заданных в виде списка синонимов. После получении команды К производится ее интерпретация, и проверка на соответствие условиям применимости ядра продукции ц е и из состава ПФМ. Такая проверка позволяет определить какую полиадическую задачу управления намерен решить ЛБР и выделить соответствующий ей взвешенный ориентированный директивный граф диалога ^(XF¡) . В том случае когда команда не соответствует ни одному условию применимости ядра продукций, генерируется сигнал об отсутствии требуемой команды К.

Множество условий естественно-языкового запроса ЛБР представляет из себя «-местный предикат РУ (у1, у2,…, уп), где в качестве множества объектных переменных У = {у1, у2,…, уп} выступают вводимые ЛБР данные. Каждая объектная переменная у еУ представляется высказыванием на естественно-подобном языке вида: у 1 = («попятите», «значение»), например «высота 100 м.», «скорость 100 м/с», «112 рлр» и т.д.

Отметим, что в процессе взаимодействия на естественно-подобном языке возможны случаи, когда ЛБР введет некорректные или, вовсе не участвующие в решение данной полиадической задачи управления данные (объектные

Множество взвешенных ориентированных директивных графов диалога С(А’, Г) = [С'(А’,’, /у), (^, ,…,С’, (Х[, Р’к)}

Фор м ал и зова н нос

описание структуры запроса ЛБР

КШ>а3)

XI = ¡л„х2,…,.х,1}

Предикатная модель запроса (ПМЗ)

з=(кщ)

Предикатно-предметная интерпретация запроса 3 ЛБР

-«кт^чр^,(«,), л. _(«,))

Выделение условий е ^содержащихся в множестве шагов диалога X

т &у =[сг{ ..,0?)

Проверка по области допустимых значений множества условий

У* =

Формализован пая концептуальная информационная модель РМ КС А

Продукционно-фреймовая модель представления объектов отображения па РМ КСА (ПФМ ПОО)

Формирование сценария диалога но правилу наименьшего значения веса и’ шага диалога л-

У..

Представление условий запроса ЛБР в виде пустого графа 6?{Х**М

где у, еУ„; р-0

Формирование директивною графа диалога адаптивного запросу ЛБР

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Х1Х*<«

Адаптивный сценарий диалоговой процедуры

Рис. 8. Последовательность действий по формированию адаптивной структуры диалога

переменные). Устранение ошибок такого рода требует проведения операции по верификации данных (объектных переменных) поступающих в условии запроса на естественно-подобном языке путем выполнения двух процедур:

1. поиска взаимного соответствия между объектными переменными у,еУ «-местного предиката РУ( у1, у 2,…, уп) и шагами диалога взвешенного ориентированного директивного графа диалога X’ = {х1, х2,…,хп};

2. проверки множества условий по области допустимых значений.

Выполнение данных процедур для каждой объектной переменной у,еУ требует введения операций по выделению ее составляющих: «имени понятия» ц(у ) и «значения понятия» v(y,). Отметим, что под понятием P понимается класс сущностей, объединяемых на основе общности структур. Любое понятие характеризуется заданной для него областью допустимых значений и уникальным именем. Имя понятия выполняет роль уникального идентификатора, определяя понятие среди остальных и может быть выражено на естественно-подобном языке в виде слова или словосочетания.

Для осуществления первой процедуры предлагается произвести поиск взаимного соответствия между данными поступившими в условии запроса и шагами диалога на основе сравнения имен понятий п(у) и названий шагов диалога директивного графа диалога х] е X’ Если результат операции сравнения принимает значение «истина», тогда данное понятие ассоциируется с шагом диалога. В противном случае принимается решение, что данное понятие не участвует в решение данной полиадической задачи управления. В результате работы данной процедуры выделяется множество входных условий У,и = у. е УI у, с X однозначно соотнесенное с шагами диалога -го директивного графа диалога.

Задачей следующей процедуры является проверка множества входных условий У « на соответствие его допустимого значения. Отметим, что с каждым условием у е У « соотносится один из ранее определенных элементов ФМ с заданной ему областью допустимых значений. Таким образом, для выполнения данной процедуры необходимо проверить удовлетворяют ли поступившие значения условий, множеству ограничений, заданному для соответствующих им значениям слотов фрейма стУ = (С,с2,. .,} в виде набора правил или предикатов. С этой целью определяется функция у (ст^), возвращающая значение «истина» если значение поступившего условия удовлетворяет ограничениям значений слотов заданных в фреймовой модели, и «ложно» в противном случае. Примените данной функцию для каждого входного условия позволяет сформировать множество верифицированных условий запроса ЛБР У п по следующему правилу:

У т = {у 6 У |п|ус¥(о;)}

На следующем этапе построения адаптивного сценария диалоговой процедуры необходимо представить условия запроса ЛБР в виде пустого графа или нуль-графа С ¡0 (X У 1 «, Г). Пустой граф — это регулярный граф степени 0, содержавший вершины ХУ1П образованные по правилу ху = {е X’ | ~ у}, где у, е У п, не имеющие связей между собой F = 0.

Формирование директивного графа диалога адаптивного запросу ЛБР предлагается осуществить путем введения операцию вычитания между директивным графом диалога и пустым графом С(X’, (X, F). В результате проведения данной операции формируется множество результирующих шагов диалога X = X’ ХУ|П, и результирующая функция отображения F содержащая те и только те переходы между шагами диалога исходного взвешенного ориентированного директивного графа диалога G’¡ , которые не инцидентны ХУ|П.

Заключение

Проведенная последовательность действий позволяет определить адаптивный сценарий диалога путем расстановки множества результирующих шагов диалога по правилу наименьшего значения веса V. Сформированный таким образом адаптивный сценарий диалога содержит необходимый порядок запросов со стороны АРМ КСА к ЛБР с целью получения данных, недостающих для решения требуемой полиадической задачи управления. В сценарии построенном по такому принципу каждый последующий шаг диалога уточняет предыдущий и является основой построения диалоговой системы взаимодействия между ЛБР и АРМ КСА.

Литература

1. Фененко А. В. Концепция «быстрого глобального удара» в контексте развития военной стратегии США // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2016. № 4. С. 18-50.

2. Попов И. М. Хамзатов М. М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. Очерки стратегической мысли. М.: Кучково поле, 2016. 832 с.

3. Макаров К. В., Ченцов А. Е. Крылатые ракеты противника — фактор изменения в соотношении сил воюющих сторон // Военная мысль. 2017. № 10. С. 52-57.

4. Бориско С.Н., Горемыкин С. А. Анализ состояния воздушно-космических сил России. Перспективы развития // Военная мысль. 2019. № 1. С. 25-37.

5. Фисенко Н. А. Анализ влияния тенденций развития средств воздушного нападения противника, форм и способов их боевого применения на живучесть базирования авиации // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2017. № 3. С. 32-38.

6. С.В. Суровикин, Ю. В. Кулешов. Особенности организации управления межвидовой группировкой войск (сил) в интересах комплексной борьбы с противником // Военная мысль.2017. № 8. С. 5-18.

7. Морозов П. А., Круталевич Ю. А., Аношин Р. И., ЗюзинаА. Д. Одно из направлений сокращения времени принятия решения оператором автоматизированного рабочего места комплекса средств

автоматизации на основе формализованной концептуальной модели воздушной обстановки // Международная научно-практическая конференция «Путь в науку 2018» Ярославль, 2018. С 223-235.

8. Посевкин Р. В. Применение семантической модели базы данных при реализации естественно-языкового пользовательского интерфейса // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2018. Т. 18. № 2. С. 262-267.

9. Морозов П. А., ЗюзинаА.В., Круталевич Ю. А., Аношин Р.И, Способ сокращения работного времени комплекса средств автоматизации на основе применения запросов на естественно-подобном языке // Радиотехника. 2020. № 3 С. 5-15.

10. Патент РФ 2737598. Способ формирования оперативной информации на основе формализованной концептуальной модели предметной области / Морозов П. А., Аношин Р. И., Круталевич Ю. А., Зюзина А. Д. Заявл. 04.02.2020. Опубл. 1.12.2020. Бюл.№ 11. 3 с.

11. Посевкин Р.В., Бессмертный И. А. Естественно-языковой пользовательский интерфейс диалоговой системы // Программные продукты и системы. 2016. № 3. С. 5-9.

12. Барышникова Н.Ю. Обработка запросов на естественно-подобном языке на основе семантических сетей и шаблонов // Вестник АГТУ Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 4. С. 36-45.