6 – 19 января

СВЯТКИ

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

____________________________________________________

7 января

РОЖДЕСТВО

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

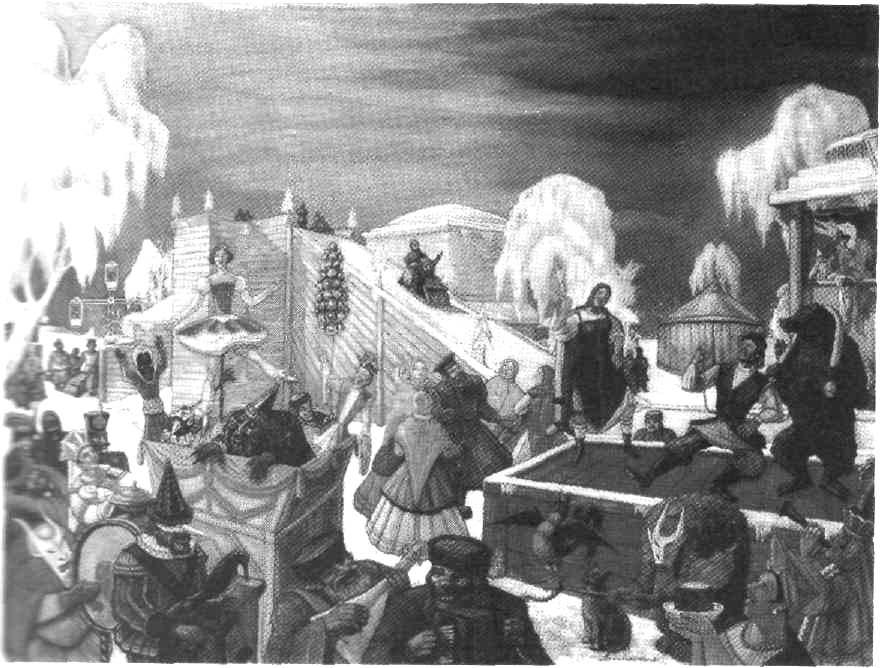

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

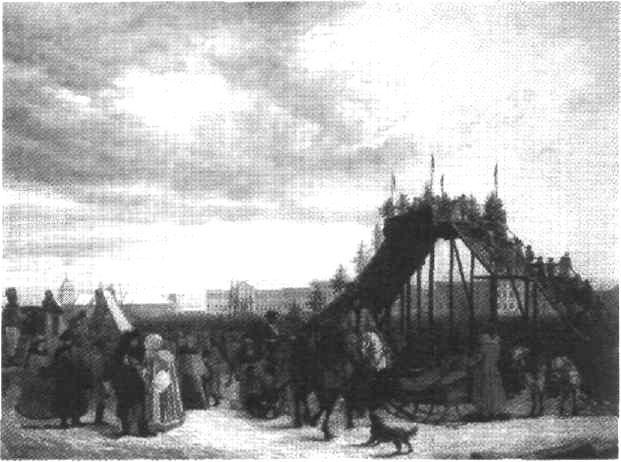

МАСЛЕНИЦА

Масленица — прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого «мясное заговенье». Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

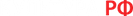

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

В ночь с 6 на 7 июля

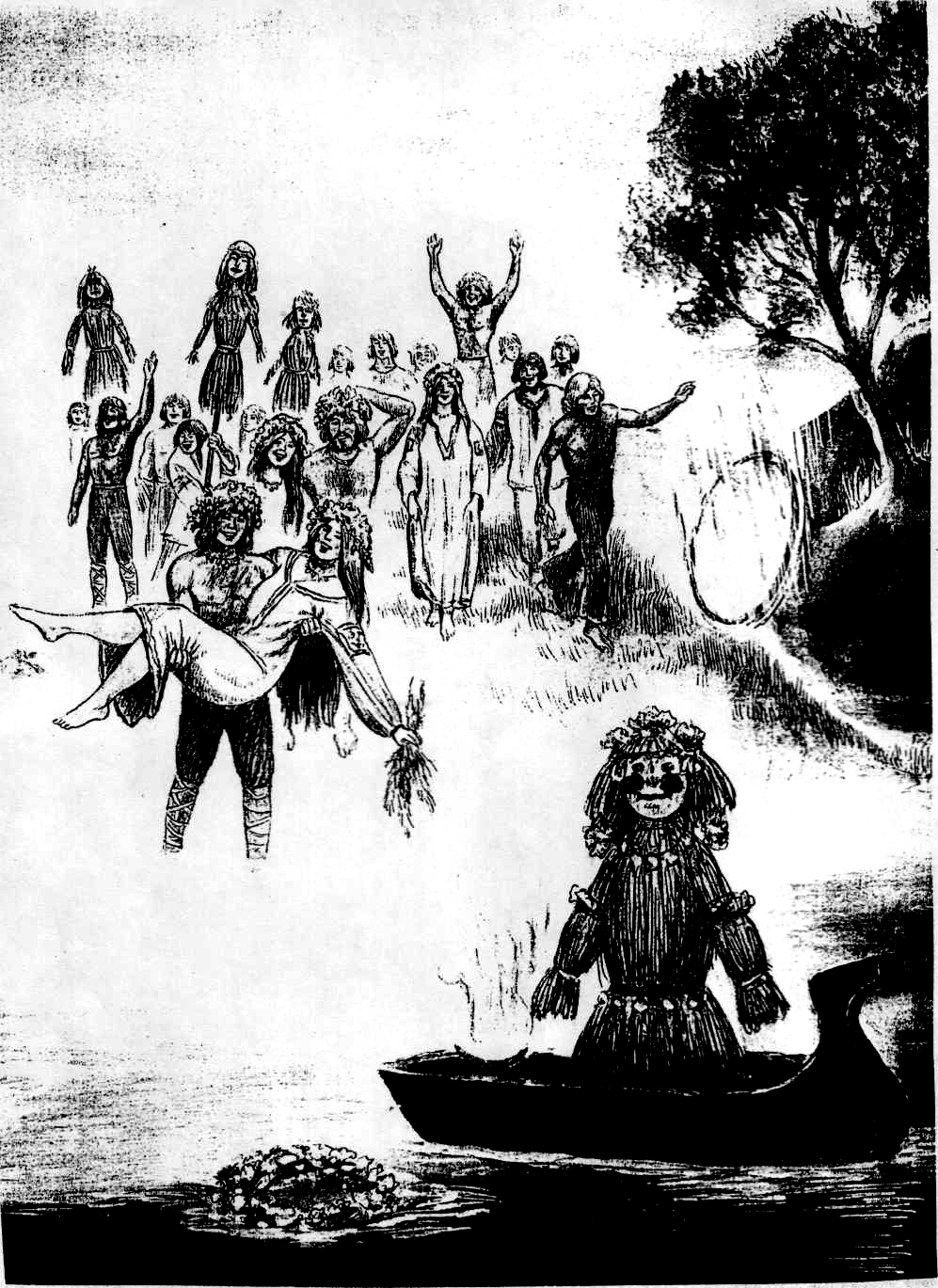

ИВАН КУПАЛА

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России — цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой — образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

2 августа

ИЛЬИН ДЕНЬ

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

14 августа

МЕДОВЫЙ СПАС

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

19 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

14 сентября

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

14 октября

ПОКРОВ ДЕНЬ

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

31 декабря

НОВЫЙ ГОД

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, — самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах:

https://vk.com/villageeco

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/

Календарь славянских праздников и список языческих обрядов

Древние языческие и славянские традиционные праздники, главные памятные даты и обряды, значение которых важно для всего Рода, находились в календаре определенного числа или месяца не просто так. Все праздники славянских народов и традиции тесно связаны с Природой и ее жизненным ритмом. Мудрые предки понимали – невозможно повернуть ее вспять и бессмысленно переписывать старые стили на новые.

В нашем календаре языческих праздников славян мы указываем для вашего удобства даты по новому стилю. Если Вы хотите праздновать их по старому, просто отнимите от указанного числа и месяца тринадцать дней. Мы будем искренне рады тому, что Вы проникнетесь честностью и полезностью, разумностью и благодатью языческих праздников Древней Руси и Предков-славян, их традиций и поможете возродить и передать их своим Потомкам для укрепления силы всего Рода. Для желающих войти в новый ритм с обережной защитой амулетов, заходите в наш каталог — славянские обереги.

Природный календарь славян основан на четырех главных точках – днях осеннего и весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Они определяются астрологическим расположением Солнца относительно земли: возможно смещение в датах от 19 до 25

| Лето (год) | Зимнее солнцестояние | Весеннее равноденствие | Летнее солнцестояние | Осеннее равноденствие |

| 2016 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 19 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2017 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2018 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 19 марта | 22 июня | 25 сентября |

| 2019 | 22,23,24 декабря (25 — Коляда) | 21 марта | 21 июня | 23 сентября |

| 2020 | 19,20,21 декабря (22 — Коляда) | 20 марта | 22 июня | 22 сентября |

| 2021 | 20,21,22 декабря (23 — Коляда) | 18 марта | 21 июня | 25 сентября |

| 2022 | 21,22,23 декабря (24 — Коляда) | 19 марта | 21-22 июня | 25 сентября |

Само же годовое Колесо – Коло Сварога состоит из двенадцати лучей-месяцев. Силой Богов и Рода она запущено в непрерывное вращение посолонь и образует Круговорот Природы.

Саму любовь славян к своей Земле и Круговороту стихий и времен года отражают древние языческие названия каждого месяца. В одном емком слове отражена суть времени и ласковое обращение к Природе, понимание ее трудной Круглогодичной работы во Благо своих детей.

Вот как называли наши Предки месяцы, в которых справляли главные славянские праздники:

Январь — Просинец, Февраль — Лютень, Март — Березень, Апрель — Цветень, Май — Травень, Июнь — Червень, Июль — Липень, Август — Серпень, Сентябрь — Вересень, Октябрь — Листопад, Ноябрь — Грудень, Декабрь — Студень

Зимние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в декабре

3 декабря День памяти богатыря Святогора

В этот день славянами вспоминается и почитается богатырь-великан Святогор, принесший Руси большую пользу в борьбе с печенегами. Его подвиги описаны наравне с героизмом Ильи Муромца в славянских былинах, жил он на высоких Святых горах, а по преданию его тело захоронено в Гульбище, боярском кургане больших размеров. В такой праздник хорошо рассказать своим Потомкам о великане Святогоре и продлить Память о его наследии, поведать и о Родных Богах славян.

19-25 декабря Карачун

Карачун – второе имя Чернобога, спускающегося на землю в дни зимнего солнцестояния, Коловорота (длится 3 дня в промежутке с 19 по 25 декабря). Карачун является злым подземным духам и имеет при себе слуг в образе медведей – буранов и волков – метелей. Это мороз и холод, укорачивающийся день и беспроглядная ночь. Однако вместе с этим Карачун считается справедливым Богом смерти, не нарушающим земные Порядки просто так. Чтобы защититься от гнева Чернобога достаточно соблюдать Правила и носить славянские амулеты-обереги.

По завершению Карачуна наступает Праздник — Коляда, Солнечное Рождество

Коляда – это молодое Солнце, воплощение начала новогоднего цикла. С этого дня начинались Большие зимние Святки и поворот Солнца на весну. В это время дети и взрослые рядились в сказочных персонажей и зверей и под именем Коляды стувались в избы зажиточных семей. Под задорные песни и пляски они требовали угощений от накрытого стола и желали хозяевам счастья и долголетия. Обидеть колядующих означало навлечь на себя гнев самого Коляды, поэтому накануне Солнечного Рождества начиналась подготовка сладостей и варка кутьи.

31 декабря Щедрый вечер, Щедрец

В этот день Больших зимних Святок, собирались и выходили по улицам играть представления. Собирать угощения, славить и щедрых хозяев и шуточно ругать скупцов. Щедрый, добрый вечер! – кричалось каждому прохожему в приветствие. Отсюда и пошло название этого зимнего славянского праздника со времен языческой веры.

Языческие и славянские праздники в январе

6 января Турицы

Тур – это сын Велеса и Макоши, покровитель пастухов, гусляров и скоморохов, юношей – будущих воинов и кормильцев семей. В этот славянский праздник производился обряд посвящения в мужчины, а также выбирался главный пастух в селенье. Этот праздник закрывает Велесовы Зимние святки и поэтому все спешат погадать последний раз, что же ждет их в будущем, накрывают богатый стол.

8 января Бабьи каши

В этот славянский праздник чествуют повивальных бабок и всех старших женщин Рода. Им преподносятся щедрые дары и славления, а в ответ они обсыпают своих детей и принятых когда-то младенцев зерном с благославлением и пожеланием щедрой Доли и Легкой Судьбы. Символ Рода в славянских оберегах также помогает сохранить связь между поколениями, привить Потомкам уважение к своим Предкам.

12 января День похищений

В этот не славянский праздник, а памятный день Велес похитил супругу Перуна, Додолу или иначе Диву в отместку за отказ на предложение руки и сердца, а позже и Марену, супругу Даждьбога, которая стала женой Кащея и родила ему много дочерей-демониц. Поэтому двенадцатого января остерегаются выпускать девушек гулять одних и работают над усилением личных защит: изготавливают украшения-амулеты, вышивают на женских рубаха обережные орнаменты.

18 января Интра

Это древний языческий праздник славян, в день которого они почитают участника Воинского Триглава Интру. Он, Волх и Перун составляли Свод качеств, необходимых для воина. Интра символизировал Свет и Тьму как борьбу противоположностей и необходимость выбрать верное, порой и жесткое решение. Также Интра, Индрик-зверь является и покровителем колодцев, туч, змей, Навьим Богом, поэтому в такую ночь Ведуны заговаривали на защиту все печные трубы, чтобы темные духи в виде змей не смогли проникнуть в дом.

19 января Водосвет

Можно заметить, что обычаи этого праздника очень напоминают христианский праздник Крещения. Однако христиане заменили название языческого праздника «Водосвет» на «Крещение Господне», а суть и традиции остались прежними хоть это и не христианский праздник и даже католики не отмечают 19 января.

В этот день славяне отмечали языческий праздник Водосвет. Считалось, что собственно в этот день, вода делалась светлой и превращалась в целебную. По традиции в этот день купались в проруби. Если окунуться не было возможности, тогда обливались водой в тёплом месте. После того, как все искупались, собирались гости и желали друг другу здоровья до следующего Водосвета.

Считалось, что такое купание заряжает человека здоровьем на весь год. Славяне верили, что в этот день Солнце, Земля, а также центр Галактики располагаются таким образом, что вода структурируется и открывается канал общения между людьми и центром Галактики, своего рода связь с космосом. Именно поэтому вода и то, что состоит из воды, считалось хорошим проводником. Вода способна «запоминать» как отрицательную, так и положительную информацию. И естественно может либо восстановить человека, либо наоборот разрушить его.

Наши предки верили в целебные свойства воды и понимали, что от качества воды зависит здоровье человека.

21 января Просинец

Этот славянский праздник посвящается славлению Небесной Сварги и возрождению Солнца, смягчению холодов. В древности языческие Ведуны вспоминали и благодарили Крышеня, давшего людям огонь для растопления Великого Льда и пролившего из Небесной Сварги живительную Сурью – воду, которая 21 января делает все источники целебными и омолаживающими.

28 января День угощения домового — Велесичи, Кудесы

В этот день славят детей Велеса – его небесных воинов и благодарят Бога за такую защиту Рода. Также не забывают и про Домового, угощают его самым вкусным в доме и просят не обижаться на что либо, поют ему песни и сказки, стараются задобрить и развлечь. В этот день кудесят все: от духов до людей, поэтому не стоит удивляться происходящим чудесам и подшучиванием Батюшки-Велеса над нами. Если хочется, то можно принести требы под ель или сделанный кумир Родного Бога прямо в лесу.

Языческие и славянские праздники в феврале

2 февраля Громница

В этот зимний славянский праздник можно услышать удивительные единичные раскаты грома – так Перун поздравляет свою супругу Додолю-Маланьицу, Молнию, приглашая и нас славить богиню и просить у нее милости – не сжигать амбары и дворы в гневе, а работать во славу будущего урожая, вызывая дожди. Также в такое время смотрели на погоду и определяли – засушливым будет год или же нет.

15 февраля Сретение

Это древний славянский праздник встречи Весны и Зимы, последних зимних холодов и первых весенних оттепелей. В знак уважения к Солнышку пеклись требные блины, а в полдень сжигали Ерзовку, куклу из соломы, выпуская дух Огня и Солнца на свободу. Любопытно, что все многочисленные, связанные с этим днем приметы довольно точны. Поэтому рекомендуем наблюдать погоду на Сретение и строить планы исходя из предсказанного Природой.

16 февраля Починки

Починки – это важная дата, наступающая сразу же после языческого праздника древних славян Сретения. С этого дня принимались за починку телег, заборов, овинов, амбаров и сельскохозяйственного инвентаря. Готовь телегу зимой – именно с Починок пришла к нам такая мудрая пословица. Также следует не забыть и о Домовом, принести ему угощения и поговорить с ладом да миром для установления контакта и получения поддержки в работе на пользу хозяйства.

18 февраля Троян Зимний, день Стрибожьих внуков», поминовение павших у Троянова Вала

Этот замечательный славянский праздник – день Памяти павших воинов, достойных Сварожьих внуков. В их честь совершались обрядовые реконструкционные бои и приносились щедрые помины, а Потомкам рассказывалось и наглядно показывалось – как много сделали для всего Русского Рода участвовавшие в бою у Троянова Вала воины.

28 февраля Великий Велесов день

Великий Велесов день наши предки праздновали именно 28 февраля, а в високосный год 29 февраля.

Сегодня можно встретить информацию, что день Велеса празднуют 11 февраля, никак при этом не объясняя сей факт и откуда повелось праздновать 11-го. Однако мы же склоняемся строго к 28 или 29 февраля. В этот праздник славили Великого Бога Велеса приносили требы, проводили обряды и игровые забавы, как символ скорого окончания холода, его отступления вместе с Марой.

Весенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в марте

1 марта День Марены, Вьюницы, Навий день

В этот день славят богиню Зимы и Смерти Марену, владеющую Навьим миром и помогающую людям после жизни дойти до Калинова Моста. По нему можно пройти через черту Яви и Нави, реку Смородину. В ночь перед этим праздником в Яви пробуждались все не усопшие, забытые и незахороненные души умерших. Они могли ходить по дворам, пытаясь получить внимание и даже вселяться в живых. От того в то время люди надевали личины – маски животных, чтобы навьи злые духи не заметили их и не смогли навредить. В последний Навий день принято почитать своих усопших Предков и готовить поминальный стол, приносить требы и воздавать Славу за прожитую жизнь и данных ими Потомков Рода. Угощать своих умерших Родных можно как и на могилах, так и пустив по воде скорлупы от крашеных яиц – если они ушли в другой мир давно и жальника, могилы уже не осталось или она очень далеко.

14 марта Овсень малый

По древнеславянскому обычаю на Малый Овсень приходился Новый Год – начало пробуждения Природы и ее готовность к сельскохозяйственным работам и плодородию. Соответственно, март был ранее первым месяцем года, а не третьим. Овсень, появившийся чуть позже на свет и считающийся младшим брат-близнец Коляды. Именно он доносит до людей знания брата и помогает воплотить их в практический опыт. В этот день принято радоваться новому году и строить планы на будущее, начинать новые дела, славить пробуждение Природы.

19-25 марта Комоедицы или Масленица, Великдень

Языческий праздник Масленица – это не просто славянская встреча весны и веселые проводы зимы. Это день весеннего равноденствия, поворотный момент в календаре и укладе жизни. В христианском празднике Масленицы языческая Комоедица сохранилась практически со всеми ее традициями: сжигания чучела зимы – Марены, угощение блинами – Комами и еда их всю неделю. Первые солнечные блины обычно отдавали в качестве треб Медведю, олицетворению Велеса. Их раскладывали на лесных пеньках, а дальше шли жечь обрядовые костры, в которых сжигали ненужное старье и очищали себя и свою семью от ненужного груза. Начинали праздновать Комоедицы за неделю до дня Равноденствия и продолжали веселиться еще неделю после него.

22 марта Сороки или Жаворонки

Этот славянский праздник является продолжением славления весеннего равноденствия, а называется так из-за того, что по обычаю начинают прилетать сорок новых видов птиц с зимовья, в том числе и первые жаворонки. И даже они в этот раз припозднились, то в каждой семье выпекались свои сдобные жаворонки, которые должны были привлекать настоящих. Обычно это доверялось делать детям, которые с удовольствием бежали закликать весну, а после лакомились вкусной выпечкой. В виде жаворонка делались и деревянные обереги для дома. Они привлекали счастье, здоровье и удачу.

25 марта открытие Сварги или Закликание весны

На последнее, третье закликание весны с ржаными ароматными жаворонками, играми и хороводами происходит Открытие Небесной Сварги и на землю сходит Жива. Наконец-то природ проснется, оживет и начнет свой рост в течение рек и сеянцах, молодых побегах и новых ветках деревьев. В этот славянский праздник чувствуется Живое дыхание Богов, благосклонно относящихся к явьим Потомкам.

30 марта Ладодение

В этот мартовский день славили Ладу: богиню любви и красоты, одну из двух небесных Рожаниц, Богородицу. Этот славянский праздник сопровождался хороводами и плясками, а также выпеканием журавликов из пресного теста для домашних семейных оберегов. Светлый день добра и тепла позволял зарядить и украшения для девушек или замужних женщин – серьги, кулоны и браслеты с ладинцами, символизирующими гармонию женской красоты, здоровья и мудрости.

Языческие и славянские праздники в апреле

1 апреля День Домового или его пробуждение

Этот веселый славянский праздник посвящался Домовому – тому самому духу, что оберегал ваш дом, подворье и закрома. Первого апреля он просыпался от зимней спячки, в течение которой он делал только важные дела – охранял ваше имущество, и начинал активную работу по наведению уюта и привлечения достатка в семью. Чтобы он быстрее проснулся и стал бодрее – его угощали молоком и другими вкусностями, начинали шутить и играть с ним и друг с другом – разыгрывать и рассказывать анекдоты, надевать одежду наизнанку, а носки или обувь порознь.

3 апреля Водопол День водяного

Именно в этот день просыпался Водяной и начинался ледоход и разлив рек. Этот славянский праздник посвящался ему: рыбаки несли щедрые дары для Водяного в надежде, что тот наведет порядок в водном царстве и отблагодарит угощающих щедрым уловом, не порвет их сети, пригонит в них крупную рыбу, а также накажет русалкам не трогать их и их близких. Некоторые артели могли принести в дар и целую лошадь, однако чаще всего требы ограничивались молоком, маслом или хлебом с яйцами. Кидая их в холодную весеннюю воду, славяне надеялись – Водяной дух проснется в хорошем и сытом настроении.

14 апреля день Семаргла

В этот славянский праздник Семаргл-Огнебог топит последние снега, превращаясь в пылающего крылатого волка и летая по полям. Именно этот Бог Солнца и Огня охраняет посевы и дает хорошие урожаи и именно он может сжечь дотла все живое. Говорят, что Семаргла выковал из искры сам Сварог на своей священной кузнице. Каждую ночь он стоит на страже Порядка с огненным мечом и только в день осеннего равноденствия приходит к Купальнице, чтобы у них появились дети – Купало и Кострома. Требы Огнебогу приносят, бросая их в костер, обереги с Семарглом также активируют в его пламени с просьбой Бога о защите.

21 апреля Навий день или Поминовение предков

В этот день весенних святок души умерших Предков спускаются к нам, чтобы навестить и услышать про нашу жизнь, радости и печали. Поэтому производится поминовение родственников на могилах и принесение тризны: угощения в память о них. Более старших в Роду поминают, опуская в воду скорлупки от крашеных яиц, чтобы к Русальему дню они были переданы им как дорогая весточка от близких. Также как и первого апреля, в день Марены, в этот славянский праздник выходя на Явью сторону и не усопшие, не упокоенные, неприкаянные, обиженные покойные души. Именно поэтому многие опять надевают личины для защиты себя от них.

22 апреля Лельник Красная горка

В этот удивительный праздник и еще долго после него славили Лелю, богиню весны, молодости и помощницу в получении будущего урожая. На высокий холм, Красную Горку усаживали самую молодую и красивую девушку, приносили ей всяческие дары: молоко, хлеб, сладости и яйца, водили вокруг нее хороводы и радовались пробудившейся после зимы жизни. Раскрашенные, писаные яйца раздавались родным и близким, а также неслись уже покойным Предкам в качестве помина. Такие цветные, расписные яйца вообще являются частью славянской культуры, некоторые из них следовало приберечь для последующих один за одним других весенних праздников пробуждения ПриРоды и славления Ярилы, Живы, Даждьбога.

23 апреля Ярило вешний

В этот славянский праздник выходят на улицу встречать и благодарить покровителя пастухов и защитника от хищников домашнего скота Ярилу-весеннее Солнышко. С этого периода начинаются первые весенние свадьбы и производится символическое оплодотворение – Отмыкание Ярилой Земли и выпускание первой росы, которая считалась сильной и использовалась при обрядовых катаниях мужчин по земле для увеличения их здоровья и богатырской воли. Ярилина роса бережно собиралась и использовалась впрок как живая вода для лечения многих недугов.

30 апреля Родоница

В этот последний день апреля и Красной Горки заканчиваются весенние холода и люди идут поминать предков, принося им стандартные требы: кутью, блины, овсяный кисель и писаные яйца. Также в этот день устраиваются соревнования: катание с горы писаных яиц. Побеждает тот участник, чье яйцо укатится дальше всех и не разобьется. Такая выкатка земли яйцами символизирует ее будущее плодородие. К полночи все празднующие готовят зачин и собирают огромный большой костер на той же горе для празднования Живина дня.

Языческие и славянские праздники в мае

1 мая Живин день

Сразу в полночь первого мая начинается славянский весенний праздник в честь Живы: богини весны, плодородия, рождения жизни. Дочь Лады и супруга Даждьбога, Живена дает жизнь всему живому и наполняет этой созидательной силой весь Род. При зажженном костре в ее честь женщины и девушки, которым покровительствует богиня, берут в руки метлы и совершают обрядовую пляску-уборку от нечисти, прыгают через Животворящий Огонь, очищаясь от зимнего навьего сна и морока. Жива – это движение природы, первые побеги, первые ручейки, первые цветы и первая любовь.

6 мая День Даждьбога — Овсень большой

В этот день славят Даждьбога, ПраРодителя славян, Бога Плодородия и супруга Живы. Именно в этот день он отрекся от Марены и сделал выбор в пользу дочери Лады, тем самым – став вместе с Живой на защиту Природы и ее Плодов. Шестого мая люди выходят в поле и производят первые ритуальные засевы, выводят скот на свежие поля, а также начинают строительство новых домов, ну и конечно же – приносят щедрые требы дедушке Даждьбогу и радуются жаркому солнышку как символу настоящей весны и будущего обильного урожая.

10 мая Вешнее Макошье

Это день почитания Мать-сырой-Земли и ее покровителей – Макоши и Велеса. В этот день запрещалось ранить землю: копать, боронить или просто втыкать в нее острые предметы – ведь она просыпается после зимнего навьего сна и наполняется живительными соками. Все ведуны и просто чтящие Природу братья-славяне выходили в этот день со щедрыми дарами на поля и выливали Матушке Земле полные чарки, славя ее и прося хорошего урожая, ложились на нее и слушали ее ласковый родительский шепот с советами и наставлениями.

22 мая Ярило мокрый Троян, Трибогов день

В этот день происходит прощание с Ярилой – весенним Солнцем и славятся три летних Бога Сварожьего Триглава, сильных в Прави, Нави и Яви: Сварога, Перуна и Велеса. Считается, что Троян собрал в себе силу каждого из них и ежедневно стоит на страже Природы от нападения Чернобога. На Трояна производили посвящение мальчиков в воины, поминали предков и делали обереги от душ неприкаянных покойников, в том числе и опахивали целые деревни защитным, обережным кругом от злых навьих сил, а женщин и девушек очищали от морока перед свадебными обрядами и деторождением.

31 мая Праздник кукушки или Кумление

Этот очень интересный славянский праздник подразумевает то, что все мы братья и сестры одного Рода. Поэтому желающим покумиться – сродниться, не имея прямого кровного родства, в последний день весны предоставляется такая возможность. Также можно попросить желаемого у Живы – просто расскажите свои надежды и мечты кукушке, она донесет их до Богини и прокует ей о вас. Также в этот древний языческий праздник славяне обменивались подарками-оберегами с дорогими и близкими им по духу людьми.

Летние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в июне

1 июня Духов день или начало Русальей недели

Духов день начинается с первого дня лета и продолжается всю неделю, называемую Русальей. С этого дня Марена выпускает погостить умерших предков в Явь, а их Потомки приглашают их в свои дома, раскладывая по углам березовые ветки, символизирующие Родовые связи. Однако вместе с ними активируются и не упокоенные, самоубивщиеся и утопившиеся люди. Чаще всего это женщины и Русалки. Вода в это время наиболее активно принимает и проводит энергию Прави, Силави и Яви. С помощью нее можно выздороветь, навести порчу или же что-то узнать. В качестве треб на берега рек приносили одежду и рушники для русальих детей, а чтобы духи не смогли проникнуть в тело, носили обереги с Одолень-травой.

19-25 июня Купало

Это главный летний языческий праздник у славян – День Солнцестояния, Коловорота. В этот день совершаются многие обряды – ведь сила такого периода очень большая. Собранные на Купало травы имеют большую ценность. Ярый огонь костра очищает людей, а вода смывает с них все горести и болезни. Пир, игры да хороводы с обрядами продолжаются с зари до зари. Это славянский веселый и жизнерадостный праздник, символом которого на весь год остаются обереги с Одолень-травой, Цветком Папоротника и Коло Года.

23 июня Аграфена Купальница

Этот языческий древнеславянский праздник открывал купальный сезон. В каждом доме начинали заготавливаться целебные банные веники и проводилась ритуальная топка бань для чистки родных – пропаривания, и последующей зарядки – восстановления здоровья при окунании в открытые водоемы. В день Аграфены Купальницы, как и на других святках, девушки всех возрастов ходили со славлениями и прошениями преподнести подарки: славянскую верхнюю одежду, рубахи с вышивкой, украшения из серебра с обережной символикой.

Языческие и славянские праздники в июле

12 июля День Снопа Велеса

С Велесового дня начинает прибывать жара и производится покос сена скоту, завязываются вбирающие в себя плодородный дух полей первые снопы. Поэтому и приносятся требы и славления Велесу, как покровителю земледелия и скотоводства. Также в этот день величали и Алатырь, а Велеса просили пододвинуть его на время и дать душам своих предков пройти в Навь и обрести там свой покой. Чиры Велеса в этот славянский летний праздник наносились на его кумиры, а также личные и домашние амулеты-обереги. Также в этот день приносятся требы в Священном Огне.

Языческие и славянские праздники в августе

2 августа Перунов день

Этот древне языческий славянский праздник посвящался чествованию и славлению Бога грома и молний, Перуна. В такую дату все мужчины освящали свое оружие, чтобы оно служило верой и правдой хозяину, было острым, а также вызывали дождь после длительной засухи для спасения полей и урожай. Перуну приносились жертвы и просто щедрые требы к алтарю с кумиром и символом: выпечка, хлеб, квас. Надетая с благословлением Бога секира Перуна или другой славянский талисман охраняли владельца на чужбине и в трудных ситуациях.

15 августа Спожинки

Спожинки, пожинки или обжимки – это языческий праздник древних славян со славлением Велеса и срезанием последних урожайных снопов зерна. В каждом поле оставляли последний пучок пшеницы и завязывали его в виде бороды Велеса, в знак уважения и понимания всего того подаренного им великого дара земледелия. Также в это время начинали освящать на Великом Огне собранные мед, яблоки и зерно, приносить их в требу вместе с хлебом и кашей Родным Богам.

21 августа День Стрибога

Это славянский праздник в честь Стрибога, повелителя ветра и управляющего смерчами и стихийными бедствиями Бога. В этот день приносят требы для заверения своего уважения: лоскутки, зерно или хлеб и просят снисхождения – хорошего урожая в следующем году и целых крыш над головой. Стрибог является родным братом Перуна и держит в своем кулаке семьдесят семь ветров, живя на острове-Буяне. Именно поэтому предки верят – он может донести просьбу или желание Родным Богам и наказать обидчиков, где бы они не находились.

Осенние славянские праздники и обряды

Языческие и славянские праздники в сентябре

2 сентября День памяти князя Олега

Князь Русский Олег сделал много для своего народа: заключил договор с Византией и наладил торговые пути с беспошлинным сбытом, объединил разрозненные славянские Роды в Единый – Киевскую Русь, дал достойное воспитание сыну Рюрика Игорю, и прибил свой щит как символ победы на ворота Царьграда. Вещий Олег погиб по вине своего коня, как и предсказывали это мудрые Жрецы. Как бы он не старался изменить ход судьбы, это было невозможно.

8 сентября Род и Роженица

Этот славянский праздник посвящен семьи и его благополучию. В такой светлые день Славят Рожаниц: Лелю и Ладу и весь произведенный ими Род. После принесения треб Родным Богиням начинаются обрядовые игры и ритуальные похороны мух, символизирующих скорое оцепенение всех насекомых и впадение в спячку до весны. Кроме пира на весь дом, близкие люди обменивались подарками и оберегами со славянскими символами: Ладинцем, Рожаницей, Родом и Родимичем, а также торжественно вешали и ставили лики и кумиры Богов на Алтарь.

14 сентября Первые Осенины, День Огненного Волха

В этот день земледельцы начинали праздновать Первые Осенины – день Урожая и благодарить матушку Землю за него. Также стоит вспомнить и чествование Огненного Волха – сына Индрика-зверя и Матери Земли, мужа Лели, любовь которых выдержала все преграды и обстоятельства, а мудрый, храбрый и чистый образ Волха четко отражен славянскими сказками в главном герое Финисте Ясном Соколе.

21 сентября День Сварога

В этот сентябрьский день славяне отмечали праздник Сварога и славили его за то, что он снизошел и научил людей ремеслам вместе с Велесом, подарил священный Топор и Кузницу. Тем самым Род Русский мог выжить и заняться делом осенней и зимней порой. В этот день принято резать откормленных за лето кур, и первую из подворья отдать Сварогу в качестве треб. Осенние смотрины и свадьбы также начинались с этого дня, а братины собирали в избах девушек огромное количество молодых парней. В этот день также происходило закрытие Сварги и уход в нее до весны богини Живы.

22 сентября Праздник Лады

Лада, как Богородица и подательница семейного благополучия, покровительница всего живого, заслужила у славян праздник во славу себя. В это время ее благодарили за снятый урожай и достаток, а также за посланную вторую половинку и создание новой семьи, играли свадьбы с обрядовыми обручальными кольцами, а также дарили своим выросшим дочерям обережные украшения с Ладинцами как талисман для красоты и гармонизации женской судьбы.

19-25 сентября Радогощь, Таусень, Овсень или Осеннее Равноденствие (Новолетие)

В этот день подводились итоги и считался убранный урожай и сделанные запасы. Люди славили главного Бога Рода и Рожаниц и приносили им щедрые требы в благодарность за покровительство и помощь. На некоторых территориальных областях славяне начинали праздновать Осеннее равноденствие с закрытия Сварги, Праздника Небесного Кузнеца или Богача и все это время вели щедрые пиры.

Языческие и славянские праздники в октябре

14 октября Покров, с введением христианства этот праздник отмечался в честь пресвятой Богородицы и ее чудесного плата.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов, хотя точного названия праздника не сохранилось. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме.

30 октября День богини Макоши

В осенний день славили Макошь, ту – что прядет человеческие судьбы, покровительствует семьям и детям в ней, дает счастливый яркий очаг и помогает научиться женским ремеслам: ткачеству, прядению, шитью, вышиванию. Ей приносились требы под кумиры на Алтаре или же на поля и в реки: сладкие булочки, монетки и пшеница как символ зажиточности. Также в этот день активировались заранее вышитые обереги для дома, символы и славянские амулеты-украшения.

Языческие и славянские праздники в ноябре

25 ноября День Марены

В последние дни осени Марена окончательно выгоняет Ярилу и накрывает Явь своим покрывалом холода, снега и льда. Этот языческий праздник славян не содержит в себе радости. Люди примиряются с фактом и в зачине кладут скромные требы Богине, однако все равно стараются показать Маре свое бесстрашие и готовность выжить даже самой лютой зимой. Также в эту дату внимательно относятся к духам умерших Предков, их шепоту в последних оставшихся листьях и стараются принести помин, задобрить навьи Силы.

Просмотры: 132 784

Весенне-летние праздники и обряды

Зимние праздники и обряды

Межсезонные обряды и обычаи

Осенние праздники и обряды

Аграфена Купальница (Купальщица)

3 июня/ 6 июля

1. День памяти святой мученицы Агриппины. В крестьянской традиции известна как Агрипина купальница, поскольку день ее памяти приходился на канун праздника Ивана Купалы и осмыслялся как день подготовки к нему.

2. Народное название трав, собираемых в ночь на Ивана Купалу.

Акулина-гречишница

13/26 июня

День памяти святой мученицы Акилины (Акулины). В крестьянском сознании была покровительницей и пособницей урожая гречихи. С этого дня начиналось лето.

Благовещение

25 марта/ 7 апреля

Великий двунадесятый праздник православной церкви в честь благовозвещения архангелом Гавриилом Пречистой Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа. В народной традиции связан с моментом весеннего равноденствия, когда земля просыпалась и начинался период наибольшей активности всего живого.

Благовещенская просфора

25 марта / 7 апреля

Специальный храмовый хлеб (просфора), который выпекали специально на Благовещение и наделяли особыми магическими свойствами.

Благовещенская соль

25 марта/ 7 апреля

Соль, приготовленная в день Благовещенья. По поверью наделялась особой целительной силой.

Богослужения Великого четверга

Чистый четверг

Богослужения Великого четверга — утреня, литургия и всенощная четверга Страстной недели, которые пронизывает воспоминание о событиях дня, предшествовавшего страданиям и распятию Иисуса Христа. Церковь вспоминает Тайную вечерю, на которой был установлен обряд евхаристии — причащения, омовение Христом ног ученикам, заветы Спасителя, оставленные ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Великая пятница

Пятница на Страстной неделе Великого поста в память о дне распятия и смерти Иисуса Христа.

Великий пост

В период с понедельника после масленичной недели до праздника Пасхи.

Семинедельный период строго воздержания, покаяния и молитвы в преддверии празднования Пасхи. По народному календарю на это время приходились обряды закликания весны, подготовка и проведение пахоты и сева.

Верба

Вербное воскресенье

Атрибут празднования Вербного воскресения, последнего перед Пасхой, когда верба освящалась в храме или на церковном дворе. В народе вербу наделяли магической силой, способностью передать здоровье, силу и красоту человеку или животному.

Вербное воскресенье

Воскресенье на шестой неделе Великого поста перед праздником Пасхи.

Церковь в этот день отмечает двунадесятый праздник — Вход Господень в Иерусалим. В христианских храмах освящают пальмовые ветви деревьев (у православных — вербу). Праздник связан с идеей милосердия и человеколюбия.

Верес

Чистый четверг

Можжевельник, собираемый в Чистый четверг Страстной недели Великого поста. Атрибут предпасхальных очистительных и защитных обрядов.

Вождение колоска

Всесвятская неделя

Обряд хождения девушек и замужних женщин к озимым полям, «величание» ржи с целью воздействия на урожай. Включал гадание парней, девичьи хороводы, молодежные гулянья.

Вождение стрелы/сулы

Егорьев день, Пасхальная неделя, Вознесение.

Обряд, который «замыкал» весну и «отмыкал» лето. Был приурочен к Егорьеву дню, пасхальной неделе или Вознесению. Включал ритуальное захоронение женщинами стрелы (сулы) в защитных и репродуктивных целях.

Вознесение

Сороковой день после Пасхи (конец мая — начало июня)

Двунадесятый праздник православной церкви Вознесение Господне. Отмечается на сороковой день после Пасхи, когда согласно Евангелию Иисус вознесся на небо. В этот день по древнему обычаю в полях устраивали трапезы с блинами, «лесенками» и яичницей, отмечая конец весны и начало лета

Волочебный обход

Воскресенье пасхальной недели

Обход домов группами мужской или женской молодежи в пасхальное восресенье с пением волочебных песен (от слова «волочиться» — идти, брести) и с просьбой о вознаграждении.

Вытирание огня

Чистый четверг

Ритуал добывания «живого» огня путем трения двух кусков дерева друг о друга в ситуациях бедствия (падежа скота, неурожая, эпидемии). В качестве календарного ритуала проводился в Чистый четверг и в Ильинскую пятницу. В домашних печах и на божницах гасили прежний огонь и зажигали новый добытый трением.

Вьюнишник

Суббота пасхальной недели

Обычай весеннего обхода дворов с поздравлением и чествованием молодоженов, вступивших в брак в течение последнего года.

Герасим-Грачевник

4/17 марта

По церковному календарю день памяти преподобного Герасима из Ликии (V век) и преподобного Герасима — первого Вологодского чудотворца (XII век). Этот праздник в центральной России совпадал со временем прилета грачей — первого признака весны. В народе в этот день избавлялись в доме от кикиморы.

Грачи (“грачики”)

На праздник Герасима Грачевника

Обрядовое печенье из ржаной муки выпекаемое в день Герасима Грачевника.

Гуляние

Пасхальная неделя

1. Форма общения деревенской холостой молодежи в период с пасхальной недели до Петрова дня.

2. Хождение по улицам в праздники с песнями, плясками, разговорами.

День Иоанна Лествичника

30 марта/12 апреля

День памяти преподобного богослова Иоанна Лествичника, когда пекли хлебные лесенки — символы восхождения человека к нравственному совершенству.

Дожинки

15/28 августа, 16/29 августа

Магические действия в последний день жатвы, означавшие завершение уборки урожая и приуроченная к ним праздничная трапеза. Самый распространенный обряд был «завивания бороды» — последних несжатых колосьев и ритуально магические действия с серпами. Обряд должен был обеспечить плодородящую силу земли.

Дожиночный сноп

15/28 августа, 16/29 августа

Сноп из последних сжатых в поле колосьев — атрибут дожиночной обрядности. Срезание снопа сопровождалось рядом ритуальных действий и запретов. Сноп обряжали в женскую одежду, использовали для гаданий, ставили под иконы и хранили до Покрова Богородицы, затем скармливали скоту, чтобы уберечь его от зимней бескормицы.

Духов день

Первый понедельник после Троицы

Праздновался в начале недели Всех Святых. Утверждает божественную сущность Святого Духа и его единство с другими ипостасями Святой Троицы. В этот день крестьяне славили землю — именинницу, совершали обходы полей «кормили земельку», отдавая ей часть трапезы.

Евдокия-Плющиха

1/14 марта

День памяти святой преподобной мученицы Евдокии. По народному поверию, она заведовала у Бога весной и хранила ключи от весенних вод. Считался «бабьим» праздником.

Егорьев день

23 апреля / 6 мая и 26ноября / 9 декабря

Народное название церковного праздника в честь великомученика Георгия. День памяти святого празднуется дважды: зимний в декабре, весенний в мае. Весенний установлен церковью в день, когда, по преданию, Святому Георгию отсекли голову. В народном представлении св.Георгий — змееборец, воин, хозяин земли и покровитель скота.

Жаворонки

9/22 марта, 17/30 марта, 25 марта

Печенье из ржаного теста в форме птичек атрибут обряда закликания весны с целью ее приближения.

Завивание берез

Троицкая неделя

Один из основных весенне летних обрядов: витье и плетение ветвей берез девушками и молодыми женщинами. Обряд совершали в Семик, Егорьев день, Николин день, Вознесение, Духов день.

Заклички весенние (веснянки)

Во время обряда закликания весны

Заклинательные песни, сопровождавшие обряд кликанья весны.

Засевки

23 апреля / 6 мая по 9/22 мая

Магические действия накануне или в день начала сева. Наиболее подходили для начала ритуального сева день пророка Иеремии (Еремея Запрягальника). День засевок считался праздничным, сопровождался молебнами и праздничными трапезами.

Иван Купала

24 июня / 7 июля

Один из праздников древнего земледельческого календаря, когда отмечается летнее солнцестояние и наивысший расцвет природы. По церковному календарю это праздник в честь рождества святого Иоанна Предтечи.

Ивановские травы

24 июня / 7 июля

Травы, цветы, ветви деревьев, коренья, сбор которых входит в ритуальный комплекс празднования Ивана Купалы. По поверью они отличаются особой колдовской силой и целебными свойствами. Травы собирали в ночь на Ивана Купалу, засушивали и использовали как средство от всех напастей, в девичьих гаданиях, при лечении людей и скота.

Игры и забавы с яйцами

Пасхальная неделя и Фомино воскресенье (Красная горка)

Развлечения сельской молодежи с использованием яиц: катание яиц с бугорков и деревянных лотков, сбивание мячом и т.д. Эти игры восходят к древним земледельческим обрядам.

Ильин день

20 июля / 2 августа

День памяти ветхозаветного пророка Илии. В народном представлении Илья — Пророк управлял плодородием земли, был повелителем грозы, молнии и дождя. В Ильин день крестьяне не работали на земле и совершали охранительные обряды во избежание наказания пророка.

Исаакий-змеевник

30 мая / 12 июня

День преподобного Исаакия-исповедника. По народному поверью в этот день «выползает из нор всякий гад», а укус змеи был смертельным.

Качели

В период от Пасхи до Троицы

Праздничное развлечение детей и молодежи в период от Пасхи до Троицы. Большие качели сооружали для гуляний на пасхальной неделе. Качание на качелях — это отголосок древнего магического действия, призванного стимулировать рост посевов.

Кликание/закликание весны

В зависимости от местных условий совершается 1/14 марта (Евдокия- Плющиха), 4/17 марта (Герасим-Грачевник), 9/22 марта (сороки), 25 марта/7 апреля Благовещенье, 23 апреля/6 мая (Егорьев день), 9/22 мая (Николин день), а также в отдельные дни Великого поста.

Обряд был связан с первым прилетом птиц и началом таяния снегов. Сопровождался пением закличек, действиями с жаворонками (ржаным печеньем) и очистительными обрядами. Главными участниками обряда были дети и девушки.

Красная горка

Первое воскресенье после Пасхи

В православной традиции праздник посвящался воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. В народе со времен древней Руси был праздником начала весны — с кострами, девичьими хороводами, ярмарками невест, обрядами закликания весны. Считался преимущественно девичьим праздником.

Кресты

Средокрестная неделя

Обрядовое печенье из ржаной муки в форме креста. В народе верили в магическое воздействие печения на будущий урожай и благополучие в семье. Означало перелом Великого поста: «ломает говенье — крестов печенье».

Крещение и похороны кукушки

В период от Вознесения (сороковой день после Пасхи) до Троицы (пятидесятый день после Пасхи)

1. Аграрно-магический девичий и женский обряд с «кукушкой» — это травяной или тряпичной куклой в виде женской фигуры, птицы или украшенного деревца. Обряд сопровождался похоронным шествием, оплакиванием кукушки, кумлением девушек, гаданиями и ритуальной трапезой.

2. Ритуальная трапеза, хоровод, молодежное гуляние в период весеннее — летних праздников. Обычно устраивались в Вознесенье (конец мая — начало июня) и в Петров день (29 июня/12 июля).

Кузьма и Демьян

1/14 июля (летние Кузьминки), 17/30 октября, 1/14 ноября.

Народное название дней памяти святых Космы и Дамиана. Отмечался три раза в году в соответствии с житиями святых. По народным представлениям святые братья считались покровителями кузнечного дела и многих женских полевых и домашних работ, а также — брака, семьи и домашнего очага.

Кулич

На Пасху

Пасхальный обрядовый хлеб с обычаем его освящения, угощения и раздачей верующим на пасху. Этот обычай уходит корнями в языческие времена. Разговление после поста начиналось с поедания кулича. Остатки от кулича использовали при гаданиях об урожае и приплоде скота.

Кумление (посестримство)

В период от Пасхи до Духова дня

Обычай установления духовного родства на определенное время между представительницами женского пола, не имеющими детей, с клятвенным обещанием дружбы и взаимопомощи. Кумление сопровождалось завиванием березок, обменом магическими вещами и подарками, ритуальной трапезой. Обряд обычно совершали на Пасху, день Иоанна Богослова, Николин день, Вознесение и Духов день.

Купальская ночь

23 июня/6 июля

Ночь накануне праздника Ивана Купалы, самая короткая ночь в году. По народным поверьям это ночь разгула нечистой силы, лучшее время для порчи посевов и домашнего скота. В купальскую ночь собирали колдовские и лекарственные травы, совершали очистительные обряды.

Купальский костер

23 июня/6 июля

Ритуальный костер во время молодежных гуляний в Иванову ночь. Обязательным было перепрыгивание поодиночке или парами через огонь в залог здоровья и удачи. Пеплу от костра приписывали особую силу, несущую свет и тепло, очищающую от всего недоброго.

Лесенки

30 марта/12 апреля и на Вознесение

Обрядовое печенье в форме лестницы. Выпекается на Вознесение (сороковой день после Пасхи) и в день памяти Иоанна Лествичника. По народным понятиям лесенки облегчали дорогу к небу и символизировали духовное восхождение души праведника в рай. На Вознесение они должны были помочь Иисусу Христу подняться на небеса на сороковой день после его воскресения.

Магия пасхальной заутрени

На Пасху

Магические действия и приговоры прихожан во время пасхальной службы в церкви. Рыбаки просили об удачном улове, охотники — о везении на охоте, девушки — о хорошем женихе. Такое колдовство в церкви противоречило христианской морали, но широко практиковалось в народном быту.

Моргосье

В период с третьей недели после Пасхи до Троицы

Праздник молодых замужних женщин, имеющих детей, с совместными тайными трапезами в лесу или на берегу водоемов. Обычай корнями уходит в глубокую древность и связан с поклонением божеству растительности.

Неделя жен мироносиц

Третье воскресенье и четвертая неделя после Пасхи

Праздник посвящен Женам-Мироносицам, первым свидетельницам воскресения Иисуса Христа. У русских известен как «бабий праздник» с женскими гуляньями и трапезами, на юге России — с обрядами кумления девушек и похоронами кукушки.

Никита Водопол

3/16 апреля

День памяти преподобного Никиты. Одна из дат начала ледохода, отмечавшихся рыбаками как начало промыслового сезона. По поверью, проснувшийся от зимней спячки водяной ломает лед, мучает рыбу и требует угощения. Рыбаки в жертву водяному приносили хлеб, вино и табак, иначе не будет доброго улова.

Николин день

9/22 мая

Праздник православной церкви в память о святом Николае Миркилийском (Николае Чудотворце). Воспринимался в России как покровитель русского народа, крестьянский святой, «мужицкий заступник».

Окликание Егория

22-23 апреля 5/6 мая

Обрядовый обход дворов накануне или в сам Егорьев день в Костромской губернии. «Окликальщики» пели песни заклинания, шумели и собирали у хозяев подаяние. Егорьевские обходы носили скотоводческий характер и приурочивались к первому выгону скота, обеспечивая его защиту и благополучие.

Олена-льняница

21 мая/3 июня

Народное название христианского праздника в память о святых Константине и его матери Елене. Важный этап в сельскохозяйственном календаре, когда заканчивали посев хлебов и начинали сеять лен, коноплю, овес и гречиху, сажать огурцы. Сопровождался магическими обрядами в полях при посеве льна.

Папоротник

23-24 июня / 6-7 июля

Растение, которое по народному поверью, расцветает один раз в году в ночь на Ивана Купалу и обладает чудодейственными свойствами. Листья папоротника использовали в качестве оберега.

Параскева

20 марта/ 2 апреля (Римская Великомученица Параскева, пострадавшая при Нейроне), 26 июля / 8 августа (Преподобномученица Параскева, родившаяся близ Рима в 138 году), 14/27 октября (Преподобная Параскева Сербская, прославившаяся в середине XI века), 28 октября/10 ноября (Великомученица Параскева Пятница).

Народное название дней памяти святых Параскев, которых в православной традиции насчитывается четыре. У восточных славян особо почиталась Параскева Пятница, покровительница одноименного дня недели. Девушки и женщины считали ее своей заступницей: она помогала при родах, покровительствовала браку, дому, женским занятиям, прежде всего прядению. Параскева исцеляла от душевных и телесных недугов, покровительствовала земле, скоту и воде, была заступницей торговли.

Пасха

Отмечается в первое воскресенье после мартовского полнолуния, следующего за весенним равноденствием (в период между 4 апреля и 7 мая).

Великий двунадесятый праздник церковного календаря — Светлое Христово Воскресенье. Христианская Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. Включает пасхальную заутреню, крестный ход, освящение яиц и куличей в церкви, приготовлении творожной пасхи, семейную трапезу, поминовение усопших. Сохранялся древний обычай охранительных обходов домов детьми и молодежью со сбором угощений.

Пасхальная неделя

Первая неделя после праздника Пасхи

Праздничная неделя после Пасхи (Светлая Седмица), с ежедневными богослужениями, возложением плащаницы на престоле, колокольным звоном. Вся неделя сопровождалась гуляниями молодежи, качанием на качелях, спортивными играми, угощениями, христосованием с родными и знакомыми. Особенно торжественно отмечалась вторая половина пасхальной недели.

Пасхальные молебны

Пасхальная неделя

Обычай обхода домов прихожан крестным ходом во главе со священником, служением молебнов и поздравлениями. В благодарность хозяева одаривали священника деньгами, угощением и горстью зерна, после чего «вся нечисть сходит с дома».

Пение Христа

На Пасху

Исполнение в церкви песнопений в честь воскресенья Христа. Происходили во время пасхальных молебнов, крестных ходов и гуляний.

Первый выгон скота

23 апреля / 6 мая

Первый весенний выгон скота на пастбище, обычно приуроченный к Егорьеву дню. Сопровождался традиционными обрядами до восхода или на восходе солнца: троекратным обходом и ритуальным кормлением скота, одариванием пастуха, молитвами.

Первый спас

1/14 августа

Народное название праздника православной церкви, посвященного Иисусу Христу- Спасителю (Спасу). Церковь устраивала торжественное вынесение и поклонение кресту, крестный ход к водоемам и освящение воды. В этот день происходили массовые гулянья, купания людей и скота и всюду отдавалась дань воде. Пчеловоды в этот праздник освящали мед. Народная традиция связывала первый спас с проводами лета.

Петров день

29 июня / 12 июля

Великий православный праздник памяти апостолов Петра и Павла, первых проповедников христианского учения. В народном мировоззрении эти святые являются хранителями ключей от рая и ада и управляют местами обитания душ умерших. Праздник был почитаем среди рыбаков и пастухов, а также считался праздником молодежи. Предшествовал сенокосу и подготовке к жатве.

Похороны Костромы

Воскресенье Всесвятской недели или в Духов день

Завершает троицко-семитские праздники, отсюда ритуалы проводов — похорон весны в образе Костромы. Кострому изображали девушка или парень в женской одежде. Обряд похорон сопровождался весельем, купанием, играми.

Преображение (Яблочный Спас)

6/19 августа

Великий двунадесятый праздник православной церкви Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Народное название праздника связано с созреванием к этому дню яблок, которые прихожане носили освящать в церковь, после чего их разрешалось есть. С этого дня начинали сбор яблок, спасовскими яблоками угощали больных и нищих.

Преполовение

Середина четвертой недели после Пасхи

Праздник в половине периода в пятьдесят дней, отделяющих Пасху от Троицы. В этот день православная церковь вспоминает наставления Христа о значении спасения, принесенного им людям. Совершается малое водосвятие, после чего вода считается целебной. Праздник преимущественно женский.

Проводы (похороны) русалок

Воскресенье русальной недели

Праздник символического изгнания русалок в поля за деревню подальше от человеческого жилья. Русалок изображали ряженые в образах устрашающей нечестии, чучело в «бабьем» наряде или в образе ряженого коня.

Радуница

На десятый день после Пасхи, реже в первое воскресенье после Пасхи (Фомино воскресенье)

День поминовения усопших, приуроченный к Пасхе. По народным представлениям в этот день мертвые встают из могил, разговляются после Великого поста, радуются, что дети о них помнят. Генетически праздник восходит к культу предков.

Русалка

Русальная неделя

1. Демонологический персонаж мифологии восточных славян. По народным представлениям русалками становились умершие до замужества девушки, самоубийцы и некрещеные младенцы. Известны русалки в образе молодой прекрасной девушки с рыбьим хвостом или безобразной нечесаной нечисти. Во всех случаях русалок опасались и избегали встречи с ними.

2. В некоторых губерниях России русалками называли колдуний и ведьм, которые летают на помеле.

Русальная неделя

Неделя перед Троицей

По народному поверью это время пребывания русалок на земле, когда они могут вступить с человеком во вредоносный контакт. Была полна очистительными обрядами, сопровождалась гуляньями, хороводами, играми ряженых, трапезами. В русальную неделю существовал запрет на женские работы — прядение, ткачество, отбеливание холстов. Последний день русальной недели назывался русальным или крапивным заговеньем

Свеча

Весна-лето-осень

Общедеревенский праздник с трапезой — складчиной в южных и западных губерниях России. Приурочивался к престольным и заветным праздникам. В эти дни производились ритуальные действия с восковой свечой, которая изготовлялась из воска, собранного со всех дворов. Каждый год на нее налепляли новые куски, со временем она могла весить до пяти пудов. Свечу хранили по очереди в семьях.

Семик (Зеленые Святки)

Седьмой четверг после Пасхи

1. Праздник за три дня до Троицы. Открывал комплекс Троицких празднеств, знаменовал окончание весны и предвестие лета. С принятием христианства языческий семик был приурочен к Троице, но продолжал древние обряды и верования.

2. Украшенная троицкая березка или антропоморфное чучело, с которым молодежь обходила дома в семик.

Сороки

9/22 марта

Народное название церковного дня памяти Сорока мучеников — христиан, которые под пытками иноверцев — язычников пошли на смерть, но не отреклись от своей веры. Особое значение этому дню придавала его близость к весеннему равноденствию — одной из ключевых точек календарного года. По народным представлениям на Сороки сорок птиц на крыльях приносили весну. В этот день из теста выпекали птичек и с ними дети закликали весну.

Средокрестие

Среда (или четверг) на четвертой недели Великого поста.

В этот день в православной церкви поклонялись Честному и Животворному Кресту Господню. В народе всю неделю называли «Средокрестной», когда пост «переламывался» пополам. В этот день пекли печенье в форме крестов, которое должно было воздействовать на будущий урожай, здоровье людей и скота, благополучное окончание полевых работ.

Страстная неделя

Последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.

Церковь вспоминает страдание Иисуса Христа и предписывает верующим особенно строгое воздержание, покаяние и причастие. С понедельника начиналась подготовка к Пасхе. Особенно много обрядов приходилось на Чистый четверг. В это время по весеннему украшали вербой помещения, приготовляли и освящали в церкви куличи, творожную пасху и крашеные яйца.

Творожная пасха

На Пасху

Ритуальное творожное блюдо пасхального стола. Приготовляется с помощью разборной деревянной или металлической пасечницы с христианскими символами на стенках

Третий Спас

16/29 августа

Народное название церковного праздника в честь перенесения в Константинополь из Эдессы Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в 944 году. В третий Спас происходили ярмарки, где торговали холстами. К нему же приурочивались дожинки и сеянье озимой ржи.

Троица

На пятидесятый день после Пасхи

Великий двунадесятый праздник православного календаря в память о сошествии святого духа на апостолов, когда чествуется Святая Троица. На Руси Троица связана также с именем святого Сергия Радонежского. В народной традиции на Троицу славили цветущую растительность, завивали березку, кумились, устраивали девичьи гадания.

Троицкая (семицкая) березка

Троицкая неделя

Срубленное березовое дерево, главный атрибут троицко-семитских обрядов. Ее вырубали, завивали и украшали, ставили в домах, оставляли в полях. Эти действия должны были повлиять на будущий урожай, а молодых женщин наделить потомством.

Троицкая зелень

Троицкая неделя

Ритуальная растительность, которой русские люди украшали церкви, дома и дворы в троицко-семитские праздники. Травам, листьям и цветам в это время приписывалась особая магическая сила.

Троицкая суббота

В канун праздника Троицы

Один из четырех общерусских дней поминовения умерших, когда церковь поминает всех от века умерших православных христиан, а прихожане — своих усопших родственников. В этот день посещали и украшали зеленью могилы, общались с душами покойных, устраивали ритуальные трапезы.

Троицкий венок

Троицкая неделя

Ритуальный девичий венок из свежей зелени и цветов, атрибут участников Троицких обрядов и гуляний. Их носили на голове, или вешали на шею, по ним девушки гадали о будущем замужестве. Троицкие венки хранили и использовали как обереги и лекарственные средства.

Тужилки по Масленице

Один из дней первой недели Великого поста

Отдельные проявления масленичных увеселений как сожаление об ушедшей Масленице. В это день пекли «туженники» — хлебцы из остатков блинного теста, устраивали кулачные бои, катались с ледяных гор, пекли постные блины, ходили ряжеными.

Успение Богородицы

15/28 августа

Народное название великого двунадесятого праздника православной церкви. Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в память о ее вознесении. Широко праздновался в народе. По времени совпадал с завершением жатвы хлебов и сопровождался многими жатвенными обрядами. В этот день проходили проводы лета, в избах впервые зажигали огонь и ужинали при свете.

Федор Стратилат

8/21 июня

День памяти святого великомученика Феодора Стратилата. В русской традиции известен под именем «колодезник»: если в этот день рыть колодцы вода в них будет «и чиста, пьяна». С этого дня крестьяне начинали пропалывать сорняки и вывозить в поле навоз.

Федосья-колосяница

29 мая/14 июня

День памяти святой мученицы Феодосии. По народному наблюдению в этот день начинает колоситься рож. Совершались обряды величания ржи и молодежные гуляния.

Флор и Лавр

18/31 августа

День памяти святых мучеников Флора и Лавра. В народе святые считались покровителями лошадей, в этот день отмечали конский праздник, лошадей не использовали для работы, купали и кормили «в полную сыть». Совершали молебны от падежа и для приплода скота.

Христова свечка

На Пасху

Свеча, с которой верующие обходили крестным ходом вокруг церкви на Пасху. По поверью, защищала дом от удара молнии и помогала при родах

Христосование

На Пасху

Пасхальный ритуал поздравления верующими друг друга, с троекратным целованием и взаимным одариванием крашеными яйцами.

Четверговая свеча

Чистый четверг

Свеча, зажигаемая в церкви в чистый четверг Страстной недели (последней недели Великого поста) в знак любви верующих к Спасителю. Огонь этой свечи считался святым, с ним обходили все уголки дома и двора, поджигали дрова в печи, благославляли молодых.

Четверговая соль

Чистый четверг

Соль, изготовляемая со среды на четверг страстной недели. По поверью, обладала защитной магической силой, исцеляла и защищала от вредоносных сил.

Четверговый хлеб

Чистый четверг

Ритуальный хлеб или просфора, атрибут празднования Чистого четверга. Наделялся магическими свойствами — целебными, защищающими от сглаза и порчи.

Чистый понедельник

Народное название первого дня первой недели Великого поста.

Означал размежевание с греховной масленичной неделей и приобщение к святому. День особо строго поста, очистительного мытья в бане и приготовления постной пищи.

Чистый четверг (Великий четверг)

Четверг на Страстной неделе

Церковь в этот день вспоминает Тайную вечерю в первый день Иудеской Пасхи. В народе воспринимался как день духовного и физического очищения в пограничный период между Великим постом и Пасхой. В этот день поминали усопших, строго воздерживались от скоромной пищи, очищали дома и дворы от мусора и грязи, мылись в бане.

Шествие на осляти

Вербное воскресенье

Крестный ход в день праздника Вход Господень в Иерусалим. Считалось, что шествие и проезд на осляти патриарха вокруг города сохранял его жителей от несчастий и очищал от грехов.

Яйцо

На Пасху

Атрибут весенне-летних земледельческих обрядов. Занимает центральное место в пасхальной обрядности. Церковь видит в нем символ гроба Господня, а в красном цвете пасхальных яиц — символ возрождения верующих «кровью Христа». Крашенными яйцами обменивались при христосовании, дарили родным и знакомым. Пасхальному яйцу приписывали магическую силу: исцеление больных, способность потушить пожар, найти пропавшую корову, помочь найти клад

Агафья Коровница

5/18 февраля

День св. мученицы Агафьи — покровительницы домашнего скота и пособницы ухода за ним.

Бабьи Каши

26 декабря / 8 января

Праздник повивальных бабок и рожениц.

Васильев Вечер

31 декабря

Новогодний праздник в память о святом Василии Великом. Древнее языческое название — Коляда.

Введение

21 ноября / 4 декабря

Праздник в честь приведения в церковь господню Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме. В народе был связан с началом («вводом») зимы.

Вертеп

24 декабря / 6 января — 6 января / 19 января

Народный кукольный театр — традиционный атрибут зимних святочных развлечений.

Взятие снежного городка

Масленичная неделя

Традиционная спортивная игра во время празднования Масленицы.

Виноградье

24 декабря / 6 января — 6 января / 19 января

Тип величально-поздравительных песен во время колядования в период зимних Святок.

Власьев день

11/24 февраля

День памяти св.священномученика Власия, покровителя рогатого скота и коневодства. Восходит к образу языческого «скотьего» бога Волоса (Велеса), считался первым по значимости «скотным праздником»

Водосвятие

6-7/18-19 января

Церковный обряд освящения воды в канун и в сам праздник Крещения.

Гадание об урожае

24 декабря / 6 января — 6 января / 19 января

Одна из главных тем гаданий во время Святок и на Рождество (наряду с гаданиями о судьбе).

Гостевание молодоженов

Масленичная неделя

Ритуальное посещение молодоженами своих родителей, родственников и участников свадьбы в период масленичной недели.

День Пророка Малахии

3/16 января

День памяти последнего ветхозаветного пророка Малахии. В народном календаре приходился на период «страстных вечеров» на Святках, когда активизировалась нечистая сила.

Егорьев день

26 ноября / 9 декабря

Народное название церковного праздника в честь великомученика Георгия. День памяти святого празднуется дважды: в декабре и в мае. Зимний установлен в честь освящения храма св.Георгия в Киеве в 1051 году. В народном представлении св.Георгий — змееборец, воин, хозяин земли и покровитель скота, один из самых почитаемых святых.

Ефрем Сирин

28 января/10 февраля

День памяти богослова и проповедника IV — начала V веков Ефрема Сирина, который в русской народной традиции связан с образом домового — «хозяина» дома и двора.

Загадывание загадок

24 декабря / 6 января — 6 января / 19 января

Широко бытовавшее в русской деревне занятие и развлечение в период Святок.

Захарий Серповидец

8/21 февраля

День памяти св.Захария. В народной традиции в этот день крестьяне осматривали свои серпы, готовили хозяйственный инвентарь к весенним полевым работам.

Касьянов день

29 февраля

День памяти св. Кассиана. Празднуется один раз в четыре года. В народном представлении вопреки реальному бытию святого этот образ считался отрицательным, связанным с дьяволом и адом.

Катальные горы

Масленичная неделя

Сооружения из снега и льда для массового катания во время Масленицы.

Кесаретский поросенок

31 декабря

Ритуальное блюдо ужина в Васильев вечер, накануне Нового года.

Кликанье мороза

24 декабря / 6 января — 6 января / 19 января

Обряд зазывания мороза на трапезу и его угощение ритуальной пищей. Обычно приурочивался к святочному периоду (канун Рождества, Васильев вечер, крещенский сочельник). В некоторых губерниях России обряд совершался на Пасху.

Колядование

24 декабря / 6 января — 6 января / 19 января