Празднество акиту

Празднество акиту

Наряду с Новым годом одним из самых основных календарных праздников Шумера было празднество акиту (шумер. a2–ki–ti). Оно было посвящено смене полугодий и справлялось дважды — на весеннее и осеннее равноденствие. Слово, от которого пошло название празднества, до сих пор не имеет адекватного перевода; оно обозначает сооружение за территорией города, в котором некоторое время находится божество перед своим торжественным возвращением в город. В конце прежнего полугодия оно покидает свой город, потом водворяется в акиту и наконец возвращается назад, свидетельствуя своим появлением о начале нового полугодия.

Когда и где появляется этот знаменательный ритуал? Впервые мы встречаем упоминание о нем в тексте из Фары, где в плохо сохранившейся строчке можно прочесть «акиту Экура» Имеется в виду праздник храма Энлиля в Ниппуре. В тексте этого же времени из Ура тоже многократно встречается упоминание об акиту (на сей раз в местном храме Наины), причем по названию празднества обозначается даже один из старых урских месяцев. Из документов III династии Ура мы узнаем, во–первых, о том, что акиту бывает двух видов; «акиту жатвы» и «акиту сева». Так называются первый и седьмой месяцы новоурского календаря, связанные соответственно с весенним и осенним равноденствием. Во–вторых, празднество с таким названием справляется в это время и в Уре, и в Ниппуре, и в Умме, и в Адабе. То есть у каждого города есть свой акиту, в котором принимают участие местные божества. В–третьих, мы узнаём, что акиту представляет собой сооружение, имеющее как культовое, так и хозяйственное назначение: это и склад, на котором хранятся связки тростника, битум, медные орудия труда; это и поле, с которого собирают приличные урожаи ячменя; это и двор, предназначенный для культовой деятельности. В–четвертых, в ниппурском тексте праздник акиту назван урским. В–пятых, из хозяйственных и административных текстов III династии Ура можно представить себе примерный сценарий урского празднества акиту.

Празднество первого месяца длилось в Уре от пяти до семи первых дней, а через полгода — в течение первых одиннадцати дней. Вечер первого дня урский бог Нанна, бог луны и времени, проводил в священном месте Ду–ур (du6–ur2) своего храма Экипшугаль. Оно, по–видимому, аналогично нип–пурскому Дукуту — месту определения судеб. Утром второго дня Нанна на своей барке отправлялся в дом–акиту, расположенный в местечке Гаэш, пригороде Ура. На третий и четвертый день приносились большие пищевые жертвы храму Экишнугаль и его хозяевам — Нанне и его супруге Нингаль, а также дому в Гаэш. На пятый день Нанна торжественно возвращался в свой город и восходил на престол своего храма, что означало начало нового полугодия. В общем и целом, становится ясно, что весь ритуал раскладывается на три части: а) определение судьбы бога; б) его уход из города в акиту и пребывание там; в) принесение богу больших жертв и возвращение его в город, В Бад–Тибире героем празднества становится Думузи, в Дрехеме — возможно, Ниназу. Про этих богов известно, что они часто выступают в роли жертвы Подземного мира, который на время поглощает их. В Старовавилонский период к великим жертвам на четвертый день добавился еще обряд великого плача, связанного с Манной, Вероятно, Нанну оплакивали как пропавшего без вести хозяина и молили богов поскорее вернуть его. В более поздние времена акиту начинает быть домом заключения бога, т. е. попросту тюрьмой, куда его заключают и где ведут его допрос (см, текст «Ордалия Мардука») (14, 400–453).

В монографии о календарных праздниках древнего Ближнего Востока американский исследователь М Коэн предлагает свою версию возникновения акиту. По его мнению, праздник этот зародился в Уре в канун осеннего равноденствия, когда Луна (Нанна) одержала победу над Солнцем (Угу). Путешествие Наины на барке не что иное, как образ месяца, плывущего по небосводу. Временное исчезновение Наины — исчезновение лунного диска перед новолунием. Возвращение в свой город — новолуние и несколько дней за ним. Впоследствии урское празднество перекочевало в другие города, в том числе и в священный Ниппур, Плач по Нанне, появившийся в старовавилонскую эпоху, связан с поминовением граждан Ура, погибших при его захвате эламитами в конце III тыс.

Рискнем предложить свою версию акиту, во многом противоречащую взглядам и доводам Коэна. Если бы ритуал акиту был связан только с лунным культом и сменой фаз, он проводился бы каждое новолуние, т. е. был бы ежемесячным. Самый древний документ с упоминанием празднества — текст из Фары — говорит об акиту Экура, т. е. о том, что этот ритуал существовал в главном храме Ниппура. Следовательно, акиту Ниппура и акиту Ура справлялись с глубокой древности и одновременно. Оба праздника — весенний и осенний — связаны с сельскохозяйственными работами, а именно с севом и жатвой. Зерно, предназначенное для сева, и сжатые колосья могли храниться в акиту. Поэтому допустимо предположить, что поначалу празднество было целиком связано с жизнью ячменного зерна, с циклом его умирания и воскрешения, а когда стала очевидной связь между циклом жизни зерна и перемещениями небесных тел в течение полугодия, праздник стал астрально ориентированным. В Уре основным объектом поклонения был лунный бог, но в других городах почитались другие боги. Можно заметить, что Думузи и Ниназу — умирающие и воскресающие слабые божества, причем Думузи связан именно с севом зерновых. Значит, нужно отвлечься от имен и понять функцию обряда — временное исчезновение и новое появление божества (причем появление только после обильных жертв, увеличивших его жизненные силы). По этой логике дом–акиту — место, где осуществляется прерывность в жизни бога–зерна перед началом следующего жизненного цикла, аналог Подземного мира. И каждое божество в момент пребывания в акиту должно считаться временно умершим. Отсюда и его оплакивание, возможно, существовавшее и раньше, но попавшее на письмо только после III династии Ура. Эти наши предположения подтверждает фрагмент Астролябии В, где сказано об «акиту пахоты», наступающем поздней осенью, т. е, о том, что плуг в это время убирается с поля на склад до следующей весны. Момент времени между уходом плуга с поля и его следующим появлением образно называется здесь акиту (7, 108–110), Нетрудно догадаться, что этот промежуток времени занимает ровно полгода.

Не хотелось бы завершать нашу дискуссию утверждением собственной правоты. В распоряжении Коэна остается великолепный аргумент, способный опровергнуть все наши построения, а именно — ниппурский текст III династии Ура, в котором праздник акиту назван урским по происхождению. С этим аргументом придется считаться при дальнейшем изучении загадочного ритуала акиту.

Акиту или Акитум (Шумерский : EZEN Á.KI.TUM, akiti-šekinku, Á.KI.TI.ŠE.GUR₁₀.KU₅, лит. «резка ячменя», akiti-šununum, лит «посев ячменя»; Аккадский : акиту или реш-шаттим, «голова года») был весенним праздником в древней Месопотамии. Вавилонский и ассирийский фестиваль акиту сыграл ключевую роль в развитии теорий религии, мифа и ритуала. Хотя цель фестиваля остается предметом разногласий как между историками религии, так и ассириологами, он, несомненно, сыграл ключевую роль в регулярном определении повестки дня, приоритетов и в общем развитии западная цивилизация как один из первых регулярно возникающих форумов, на которых можно постоянно вносить предложения по поддержанию общества или изменениям и оперативно решать важные проблемы.

Название происходит от шумерского слова «ячмень ». Первоначально это были два праздника, посвященные началу каждого из двух полугодий шумерского календаря: посев ячменя осенью и срез ячменя весной. В вавилонской религии он стал посвящен победе Мардука над Тиамат.

Содержание

- 1 Вавилонский акиту

- 1.1 Первый-третий день

- 1,2 Четвертый день

- 1,3 Пятый день

- 1,4 Шестой день

- 1,5 Седьмой день

- 1,6 Восьмой день

- 1,7 Девятый день

- 1,8 Десятый день

- 1,9 Одиннадцатый день

- 1,10 Двенадцатый день

- 2 Наследие

- 3 См. Также

- 4 Ссылки

- 5 Библиография

- 6 Внешние ссылки

Вавилонский Акиту

Вавилонский праздник традиционно начинался 4 Нисанну. Все люди в городе праздновали бы, включая авилу (высший класс), мускена (средний класс), варду (низший класс), верховного жреца и короля.

День с первого по третий

Священник Эсагилы (дом Мардука) читал печальные молитвы с другими священниками, и люди отвечали столь же грустными молитвами, которые выражали страх человечества перед неизвестным. Этот страх перед неизвестным объясняет, почему первосвященник каждый день направлялся в Эсагилу, прося прощения Мардука, умоляя его защитить Вавилон, его святой город, и прося его оказать благосклонность городу. Эта молитва называлась «Тайна Эсагилы». Он гласит следующее:

«Господь, не имеющий равных в гневе Твоем,. Господь, милостивый царь, владыка земель,., сотворивший спасение для великих богов,. Господь, низвергающий сильных взглядом его,. Господь царей, свет людей, делающий судьбы,. Господи, Вавилон — твое место, Борсиппа — венец твое. Небеса — твое тело….. Ты обнимаешь сильных…. Взглядом Твоим даруешь им милость,. заставляешь их видеть свет, чтобы они провозглашали твою силу.. Повелитель земель, свет Игиги, который провозглашать благословения;. Кто бы не провозгласил твою, да, твою силу?. Не стал бы говорить о твоем величии, хвалить твою власть?. Повелитель земель, живущий в Евдуле, который берет на себя падших рука;. Помилуй город твой, Вавилон. Обрати лицо твое к Эсагиле, храму твоему. Дай свободу живущим в Вавилоне, твоим подопечным! «

На третий день особые мастера будут творить две куклы из дерева, золота и пре камни и красить их. Эти марионетки были отложены и использовались на шестой день.

Четвертый день

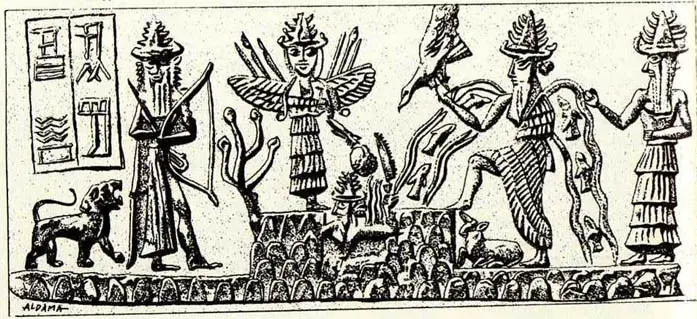

Были выполнены те же ритуалы, что и в предыдущие три дня. Перед восходом солнца жрецы искали священную звездную группу ИКУ («Поле» ). В течение дня читали «Эпос сотворения» Энума Элиш. «Энума элиш», скорее всего, самая старая история о рождении богов и сотворении вселенной и людей. Затем он объясняет, как все боги объединились в боге Мардуке после его победы над Тиамат. Чтение этого эпоса считалось началом подготовки к представлению царя Вавилона перед Мардуком на пятый день Акиту. Ночью была разыграна драма, восхвалявшая и Мардука.

День пятый

Покорность царя Вавилона Мардуку. Король входил в Эсагилу в сопровождении жрецов, они подходили все вместе к алтарю, где верховный жрец Эсагилы изображал Мардука, затем он приближался к королю, начинал снимать с него его драгоценности, скипетр и даже корону, после чего он сильно ударил его, пока алтарь преклонил колени, и начал молиться, прося прощения Мардука и подчиняясь ему, говоря:

«Я не согрешил, о Господь вселенной, и я совсем не пренебрег твоей небесной мощью»..

Затем священник в роли Мардука говорит:

«Не бойтесь того, что скажет Мардук, потому что он услышит ваши молитвы, расширит вашу силу и увеличит величие вашего правления».

Удаление всех мирских владений — это символ покорности короля Мардуку. После этого король вставал, и священник возвращал ему свои драгоценности, скипетр и корону, а затем снова сильно шлепал его, надеясь, что король прослезится, потому что это выразит больше покорности Мардуку и уважения его власти. Когда священник возвращает корону королю, это означает, что его власть была возобновлена Мардуком, таким образом, апрель будет считаться возрождением не только природы и жизни, но и государства. Таким образом, эти церемонии заставляли величайших и самых страшных личностей того времени подчиняться величайшему богу и жить смиренно со всем населением, разделяя молитвы, чтобы доказать свою веру перед мощью Бога. После своего присутствия в своем земном доме Вавилон и возобновления его царской власти, бог Мардук остается в Этеменанки (зиккурат или башня, состоящая из семи этажей, была жилищем Мардука или в храме Эсагила. В этот день, согласно традиции Акиту, Мардук будет входит в его жилище и удивляется злым богам, которые будут сражаться с ним, затем он взят в плен Тиамат, чудовищем хаоса и богиней океана, и ждет прибытия своего сына бога Набу, который спасет его от «Ничто» и восстановит его слава.

Шестой день

Перед приходом богов этот день будет наполнен суматохой. Марионетки, сделанные на третий день, будут сожжены, и будет происходить имитация битвы. Что ж. Это волнение означало, что без Мардука город был бы в постоянном хаосе. Прибытие Бога Набу на лодках в сопровождении его помощников храбрых богов, пришедших из Ниппура, Урук, Киш и Эриду (города древней Вавилонии). Боги, сопровождающие Набу, будут представлены статуями, которые будут установлены на лодках, сделанных специально для этого случая. Здесь огромное количество людей начинало свой путь за своим королем к Эсагиле, где держат в плену Мардука, скандируя следующее:

«Вот тот, кто идет издалека, чтобы восстановить славу нашего заключенного в тюрьму отца».

Седьмое. День

На третий день заключения Набу освобождает Мардука. Злые боги закрыли за ним огромные ворота, когда он вошел в его жилище. Мардук будет сражаться до прибытия Набу, когда он прорвется в огромные ворота, и битва будет продолжаться между двумя группами, пока Набу не выйдет победителем и не освободит Мардука.

День восьмой

Когда Мардук освобожден, статуи богов собираются в Зале Судьбы «Убшу-Уккина», чтобы обдумать его судьбу, там решено объединить всех силы богов и дарят их Мардуку. Здесь король умоляет всех богов поддержать и почтить Мардука, и эта традиция была показателем того, что Мардук получил подчинение от всех богов и был уникален в своем положении.

День девятый

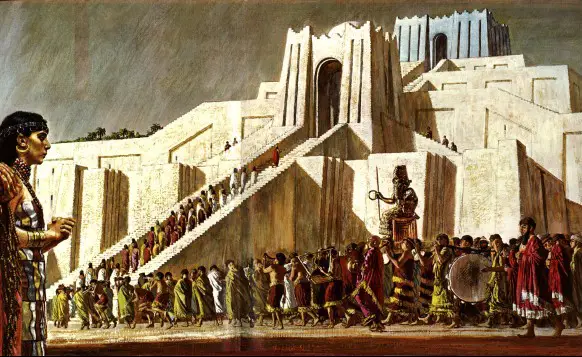

Победное шествие к «Дому Акиту», где отмечается победа Мардука в начале Творения над драконом Тиамат (богиней подземных вод). Дом Акиту, который ассирийцы из Ниневии называли «Бет Экриби» («Дом молитв» на старом ассирийском языке), находился примерно в 200 метрах от городских стен, где из уважения к богу росли чудесные деревья, которые были украшены и тщательно орошались. кто считается тем, кто подарил природе ее жизнь. Победное шествие было способом выразить радость населения по поводу возобновления власти Мардука (Ашура) и уничтожения злых сил, которые вначале почти контролировали жизнь.

Десятый день

Достигнув «Бет Акиту», бог Мардук начинает праздновать вместе с богами как верхнего, так и нижнего мира (статуи богов были расположены вокруг огромного стола, например, на празднике) затем Мардук возвращается в город ночью, празднуя свой брак с богиней «Иштар», где земля и небо соединяются, и, когда боги объединяются, этот союз устанавливается на земле. Таким образом, король олицетворяет этот союз, играя роль женитьбы на высшей жрице Эсагилы, где они оба восседают на троне перед населением и читают специальные стихи по этому случаю. Эта любовь родит весной жизнь.

Одиннадцатый день

Боги возвращаются в сопровождении своего лорда Мардука, чтобы снова встретиться в Зале судеб «Упшу Уккина», где они впервые встретились на восьмой день, на этот раз они будут решают судьбу народа Мардука. В древней ассирийской философии Сотворение в целом рассматривалось как завет между небом и землей до тех пор, пока человек служит богам до своей смерти, поэтому счастье богов не является полным, кроме случаев, когда люди тоже счастливы, поэтому судьба человека будет быть счастливым при условии, что он будет служить богам. Итак, Мардук и боги возобновляют свой завет с Вавилоном, обещая городу еще один цикл времен года. После того, как судьба человечества решена, Мардук возвращается на небеса.

Двенадцатый день

Последний день Акиту. Боги возвращаются в храм Мардука (статуи возвращаются в храм), и повседневная жизнь возобновляется в Вавилоне, Ниневии и остальных ассирийских городах. Люди начинают пахать и готовиться к новому циклу времен года.

Наследие

Фестиваль также был принят в Неоассирийской Империи после разрушения Вавилона. Царь Сеннахириб в 683 г. до н.э. построил «дом Акиту» за стенами Ассура. Другой дом Акиту был построен за пределами Ниневии. Фестиваль Акиту продолжался на протяжении Империи Селевкидов и в период Римской Империи. В начале III века он еще отмечался в Эмессе, Сирии в честь бога Элагабала. Римский император Элагабал (годы правления 218-222), который был сирийским по происхождению, даже ввел этот праздник в Италии (Иродиан, Roman History, 5.6).

Ка б-Нисан — это название весеннего праздника у ассирийцев. Фестиваль отмечается 1 апреля, что соответствует началу ассирийского календаря.

См. Также

- Древняя месопотамская религия

- Вавилонская религия

- Катабасис # Путешествие в подземный мир

- Думузид

Список литературы

Библиография

- Джули Бидмид (2004). Фестиваль Акиту: религиозная преемственность и королевская легитимация в Месопотамии. Пискатауэй, Нью-Джерси: Gorgias Press. ISBN 1-59333-158-4.

- Свенд А. Паллис (1926). Вавилонский фестиваль Акиту, Копенгаген.

- Авраам Сакс (1969). «Аккадские ритуалы», в: J. B. Pritchard, ANET, 3rd. ed., Princeton, pp. 331–4.

- Карел ван дер Торн (1990). «Het Babylonische Nieuwjaarsfeest» в Фениксе. Бюллетень van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux 36/1, 10-29 онлайн-ссылка.

- Генрих Циммерн (1906), Zum babylonischen Neujahrhfest, BVSGW, vol. 58, стр. 126–56; т. 70 (1918), ч. 3, 52 с.

Внешние ссылки

- Фестиваль Акиту на livius.org

Через мифическую реактуализацию столкновения между богом Мардуком и «морским чудовищем» Тиамат, Акиту в конечном счете, следуя исследованиям Мирчи Элиаде, был сконфигурирован как коллективный обряд посвящения: в начале новый год, через ритуал и декламацию древней космогонической поэмы Энума Элиш, время и пространство были «перестроены».

di Маурилио Джинекс

Из урока Мирчи Элиаде можно усвоить различие между тем, что представляет собой Священное Время, и тем, что определяется как Профанное Время. Последнее отождествляется с нормальным течением времени в жизни человека, отличающегося тем, что попадает во временное измерение сакрального через повторение религиозных праздников, представляющих собой форму цезуры времени, разрыва в обыденности. время.

Пиры, состоящие из артикулированных ритуалов, которые в своих периодических проявлениях напоминают о важности мифа в социальном контексте, становятся способом безопасного перехода от профанного времени к священному и наоборот. По этому поводу сам Элиаде говорит (Священное и мирское, п. 47):

«Религиозное участие в партии означает выход из «нормальной» временной длительности и реинтеграцию мифического времени, заново актуализированного самой партией. «

То, что подпадает под измерение священного, проявление которого определяется как иерофания, значит именно «проявление священного», охватывает очень разнообразную массу фактов. Ритуал, миф могут быть иерофаниями; но важно подчеркнуть тот факт, что время приобретает сакральность в силу повторяемости события и в его непрерывном проявлении, никогда не изменяясь в своей онтологии. Его повторение и его проявление монолитны в том смысле, что нет возможности применить темпоральную рациональность, понимаемую как изменение, навязанное становлением времени. Священное время, происходящее на определенном пиру или в определенном ритуале, не меняет своей сущности, оно становится круговым временем, чья сакральность реинтегрируется через иерофании.

После этой краткой преамбулы о различии двух типов времени, прожитого индивидом, мы берем в анализ историко-мифический контекст, который часто фигурирует в различных культурологических исследованиях, имевших дело с архаическими обществами, т. е. реальность из Вавилон. Город под названием «Дом основания неба и земли» или «Врата богов» (Этеменанки) (Элиаде, Миф о вечном возвращении, п. 31), или город, из которого произошли боги.

В вавилонском контексте, который в нашем дискурсе охватывает различие между профанным временем и священным временем, мы прививаем критический и объяснительный взгляд на особый тип празднования, очень древний, восходящий к периоду Вавилона не только для историко-временного расположение., но для культурной принадлежности города. Этот праздник называется Акитуили Вавилонский Новый год. Это был самый важный праздник в Вавилоне, и его можно было праздновать только в присутствии царя.

Этот фестиваль состоял из большого сооружения, т.к. его празднование проходило в течение 12 дней, в месяц Нисан (ниссану), что соответствует апрелю на Западе. Акиту представляет собой то, что в этнологической литературе Арнольда Ван Геннепа было определено обряд посвящения, или иерофания, вызывающая переход от одного состояния дел к другому. Празднование, представляющее собой обряд посвящения, в котором время и пространство переосмысливаются при переходе к новому году.

Среди 12 дней, посвященных празднику Акиту, четвертый приобретает особое сакральное значение, так как в этот день вечером первосвященник (шешгаллу) храма — Перестараться, сооружение, воздвигнутое в Вавилоне для царя богов Мардука, — будет читать древняя космогоническая поэма Энума Элиш. Последний высветит структурный аспект вавилонской историко-мифической истории, а именно отношения между богом Мардуком и морским чудовищем Тиамат. Стихотворение представляло собой инструмент, с помощью которого можно было постоянно обновлять память, посредством процесса ритуализации, столкновение Тиамат и Мардука; столкновение, в котором последнему удалось победить монстра, восстановив порядок и победив Хаос.

Мардук в истории мифологии и в античном мире представляет собой противоречивую фигуру, так как только когда Вавилон становится политическим центром Евфрата — от рук Хаммурапи, во втором тысячелетии до н.э. — он приобрел свой положительный оттенок и большее значение перед населением, настолько, что посвятил священное место своему мифическому изображению, такому как Эсагила, место, где воплощается значение Мардука что мифологически побеждает Тиамат.

Когда мы говорим о сакральном пространстве, мы имплицитно говорим о космогоническая конструкция через это пространство. Конструкция представляет собой бесконечное повторение архетипа в форме «изначальное откровение«(Элиаде, Трактат по истории религий, п. 382). Но аспект, который больше всего интересует развиваемый здесь дискурс, касается упомянутого выше космогонического измерения создания сакрального пространства.

в Трактат по истории религий (1958), Элиаде, когда он говорит о конструировании пространственного измерения сакрального, развивает дискурс, присущий возведению алтарей и святилищ, отождествляя в конструировании того же акт реконструкции космоса, но такое же космогоническое значение может быть структурно применено к любому другому намерению построить священное пространство. Как, например, в нашем случае, Эсагила, которая становится — через отсылку к фигуре священного, идентифицированного в боге Мардуке — архетипическое и изначальное повторение. Священное среди населения, которое на основе определенной традиции исследований от Элиаде до Ван дер Леу определяется как традиционное или примитивное, становится чем-то, что в своем повторении и усилении способствует метафизическому видению существования.

Вавилонское общество как раз и является примером таких социальных систем, которые рассматривают земную действительность как форму подражания небесному измерению. (Элиаде, Миф о вечном возвращении, п. 18). Поэтому еще один решающий аспект в процессе анализа, направленный на понимание рациональности древнего общества, представлен символика центра и важность, которую последний имеет в культурном отношении. В этом специфическом анализируемом аспекте вавилонского контекста центральное место Эсагилы свидетельствует о его сакральности не только потому, что оно становится составным элементом ритуального празднования Акиту, но и именно потому, что его центральное положение резюмирует прививку между культом Бога и переход от хаоса (присутствует Тиамат) к порядку (Тиамат побеждена). Место, которое благодаря своему специфическому символизму становится как нельзя лучше подходящим к идее обряда перехода, присутствующего в новогоднем утреннике.

Формы сакрального бесчисленны, но что мы должны помнить перед лицом любой аналитической деконструкции, которая делается из него, так это то, что каждый культурный феномен рождается как выражение данного психического опыта, так сказать. Лев Фробениус. Все подлежит тематической, концептуальной, социальной и культурной контекстуализации, а также временной, но эта контекстуализация не должна быть признаком имплицитного предубеждения.

Такие примеры, как Акиту или священные учреждения, такие как Эсагила, представляют собой важный факт, поскольку в них мы можем прочитать, как в древние времена мы не видим гипотетического сепаратистского дискурса со стороны современного европейца, основанного на наличии или отсутствии рациональность в конкретных иерофаниях. Вместо этого можно заметить, что в действительности более распространено наличие прямой связи со сакральным. Un отношения, влияющие на идентичность социальной структуры, которая будет основывать свое существование на первобытных и непрерывных отношениях с небесным измерением.

Этот специфический аспект определяет абсолютную особенность досократических и архаических обществ, в которых сакральное потреблялось, начиная с повседневного. Священное, намекающее на измерение, в котором оно существует. важность повторения, посредством которого общества восстанавливают мифическое время и действительность ритуального пространства — как центр, представленный Гексагилой в проводимой беседе — с целью тотального самосознания, которое постоянно подчеркивает связь с трансцендентным.

Наконец, на горизонте, в котором сакральное даже в повседневной жизни обретает свое специфическое пространство, крайне важно определить, как миф приобретает значение особой важности, поскольку именно в нем должно быть найдено происхождение этого священного измерения. Миф рассказывает, как факты эволюционировали в первозданном виде, и через него мы можем проследить идентификацию культуры, деконструируя привычки и обычаи народа. Так, миф представляет собой нечто тотальное по отношению к идентичности социальной системы, к которой он принадлежит. и по нему можно определить морфологию — символическую и культурную — различных праздничных ритуалов.

Библиография:

- ЭЛИАДЕ, Мирча: Миф о вечном возвращении, 1949

- ЭЛИАДЕ, Мирча: Священное и мирское, 1959

- ЭЛИАДЕ, Мирча: Трактат по истории религий, 1958

С Новым 6771 годом, Атурая!!!

АКИТУ БРИХА! (Благословен будь праздник Акиту!)

6771 — объявлен годом Ашшурбанипала!

Ашшурбанипал – Царь воин, строитель и просветитель, создавший самую первую и самую большую библиотеку Древнего Мира.

Наступление Нового года в Ассирии было принято отмечать не зимой, как сейчас во всем мире, а в день весеннего равноденствия – 21 марта.

Эта традиция зародилась в древней Месопотамии, Междуречье Тигра и Евфрата. …

В главных городах Ассирии Ашшуре, Ниневии и Вавилоне устраивали шествия, перераставшие в большой театрализованный праздник.

В далекой древности люди считали, что бог Ашшур (Мардук – в Вавилоне) победил силы тьмы и разрушения, уходила зима и земля возрождалась, наступала весна, время пробуждения новой жизни.

По всей Ассирийской империи гуляния по случаю Нового года Акиту продолжались целых 12 дней!

Заканчивался праздник на день Ха б’ Нисан, 1 апреля …

Кстати, традиция празднования Дня Смеха или точнее Дня Дурака это тоже древняя ассирийская традиция…

По древнему обычаю, в дни празднования Акиту на царский трон, на один день усаживался царский шут (дурак), который становился Верховным Правителем и в гротескной форме показывал царю его недостатки. Шуту в роли Государя народ мог высказать всё что о нём думает. А царь, будучи на один день простолюдином, ходил по городу и выслушивал от народа, что о нём думают его подданные.

К окончанию гуляний обычно старались назначать знаковые действия, носившие сакральный смысл.

Так 1 апреля был заложен краеугольный камень в основание храма бога Ашура в нашей первой столице-городе Ашшуре, ныне Калъат-аш-Шеркат на реке Тигр (Диклат) в Ираке и от этого дня мы стали вести летоисчисление.

В этом году, согласно этому летоисчислению у ассирийцев соответственно, наступает 6771 год.

Акиту означает «ячмень», «росток начала жизни», именнл весной проростали его зёрна дававшие пищу и жизнь народу. Его имя и дали празднику, в настоящее время его всё чаще называют Ха’б Ниссан или Реш’д шитта ашшурета, означающий, соответственно, на современном ассирийском 1 Апреля и Начало ассирийского года.

Началом праздника являлась смена цикла, а новолуние было стартом для народных гуляний, которые как уже было сказано выше продолжались ни больше, ни меньше 12 дней. Каждый из двенадцати дней имел глубокий, религиозный и исторический смысл.

После жестоких испытаний, выпавших на долю нашего народа Акиту, как праздник, пропал на очень продолжительное время, о нём, к сожалению, не вспоминали и не отмечали, вплоть до середины прошлого столетия.

горы Хаккари (Hakkari)

Но в 1968 году во Франции на Всемирном Ассирийском Альянсе было принято решение о восстановлении празднования традиционного, древнейшего ассирийского праздника 1 апреля.

Своё начало праздник также ведёт от двух древних мифов — мифа о сотворении мира и мифа о богине Иштар и её возлюбленном Таммузе.

Второй миф имеет следующее содержание:

Богиня любви и плодородия Иштар убеждает своего брата бога солнца — Шамаша, одобрить её брак с Таммузом — пастухом. Брак этот состоялся и он был гарантом изобилия и плодородия на земле.

Далее из этого мифа мы узнаём о нисхождении Иштар в Преисподнюю — “Землю без возврата” — страну Куру, откуда никто не может вернуться на землю, даже бог, если он не оставит замену себе. К сожалению нам не известны причины путешествия Иштар в Куру , есть только версия , что она собиралась возвратить некоторых людей на землю.

Она проходит семь ворот Преисподней и не может вернуться обратно, причём прохождение через ворота было связано с потерей какой-то части одежды или украшений (сначала короны, затем серьги, ожерелья из драгоценного металла, браслетов с запястий и щиколоток), отчего Иштар теряла свои магические силы.

Правила в подземном царстве богиня Эрешкигаль — сестра Иштар. Обе они были непримиримы, как день и ночь. И Иштар предстаёт перед Эрешкигаль почти нагая. Королева Преисподней ликует. А на земле во время этих событий всё вянет, почва перестаёт плодоносить без богини плодородия.

Когда боги узнали о затруднительном положении Иштар, они помогли ей выбраться на землю с помощью воды жизни, которая вернула силы богине.

Но Иштар должна была найти себе замену и отправить её в Преисподнюю вместо себя. По многим городам пролетела Иштар, но везде люди носили траур, думая, что богиня любви погибла. Когда Иштар достигает дома мужа ей показалось, что он нисколько не опечален её гибелью — он носит чистые светлые халаты и ведёт сытую беззаботную жизнь. Гнев ослепил Иштар и сказала она забрать Таммуза в Преисподнюю.

Министр Эрешкигаль — Намтар так и сделал. Многие оплакивали смерть Таммуза и молили Иштар вернуть его на землю. Иштар также оплакивала смерть своего возлюбленного мужа. И, когда гнев её окончательно утих, она просит совет богов вернуть Таммуза к жизни, но боги соглашаются лишь на половину удовлетворить просьбу Иштар. В результате Таммуз пребывает шесть месяцев в мире живом и тогда Иштар начинает радоваться, и земля расцветает любовью и плодородием, а шесть месяцев он проводит в подземном царстве, в это время Иштар всегда опечалена.

Согласно мифу, Таммуз и возвращается на землю 1 Nissan (Апреля), 1-ый день Весны.

Это сопровождается восстановлением жизни на земле, а с возвращения Таммуза в Преисподнюю начинается осень.

Этот миф очень древний, найденный на клинописных табличках библиотеки Ашшурбанипала.

В течении многих тысяч лет наши предки — ассирийцы — праздновали Праздник Нового Года в первый день весны, по Григорианскому календарю этот день выпадает на 1-ое Апреля.

Это замечательная и древняя традиция.

Так не будем же забывать наши традиции, и тогда, возможно, также, как в апреле возрождается природа , возродится и наша многострадальная нация.

И мы наравне с другими народами мира сможем жить на нашей благословенной Земле.

«Позвольте, жители страны,

В часы душевного мученья

Поздравить вас из заточенья

С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,

Уйдут печали и тревоги,

Вновь станут гладкими дороги

И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,

Сметём болезнь силой знаний

И дни тяжёлых испытаний

Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,

Не сдавшись мраку и испугу,

Воспрянем духом и друг другу

Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом

Мы вновь порадуемся жизни,

Пусть в этот день пошлёт Всевышний

Кусочек счастья в каждый дом».

(с) Урри Грим, 2020

— Почему, вы, ассирийцы Новый Год встречаете Первого апреля?

— Понимаешь, ахуна (брат), мы очень древний народ и наши мудрые предки посчитали, что к 1 апреля ёлки будут гораздо дешевле. Прикинь, какая это экономия за 7 тысяч лет!!!

Позвольте, жители страны,

В часы душевного мученья

Поздравить вас из заточенья

С великим праздником весны!

АКИТУ ЖАТВЫ В ВАВИЛОНЕ

Дата публикации: 04 февраля 2021

Автор: Емельянов Владимир Владимирович.

Согласно поздневавилонским текстам, новогодний ритуал длился первые одиннадцать дней месяца Нисанну. На 4-й день ритуала верховный жрец храма Эсагила читает статуе Мардука эпос “Когда вверху…” В это же время из города Борсиппа в направлении к своему храму Эзида начинает двигаться статуя сына Мардука бога Набу, желающего принять участие в празднике. На 5-й день жрецы-экзорцисты освящают храмы Мардука и Набу, в жертву приносится овца. Царь становится на колени перед верховным жрецом, отдает ему свои инсигнии и клянется именем Мардука, что ни в чем не согрешил против Вавилона. Верховный жрец бьет царя по щеке и дергает его за уши. Если после этого царь проливает слезы – это хороший знак: Мардук поверил его клятве и оставляет на троне. Если же слез нет, то Мардук вправе свергнуть царя. Приехавший Набу останавливается в своем храме Эзида. Текст ритуалов шестого и седьмого дня разбит. На 8-й день боги собираются в месте определения судеб – Убшукинне, где происходит возвышение Мардука и дарование ему полномочий царя богов. Затем процессия богов направляется к дому-акиту за пределами города, где на некоторое время (примерно на двое суток) останавливается Мардук. На 11-й день ритуала Мардук торжественно возвращается в Вавилон и в сопровождении своего сына Набу восседает в Убшукинне, определяя судьбы города и царя. Перемещаясь по пространству Убшукинны, Мардук все время меняет имена. Затем отец и сын расходятся по своим домам: Набу отправляется в Борсиппу, а Мардук отправляется к своей супруге Царпанитум для совершения священного брака. Ритуал заканчивается преподнесением свадебных даров (Thureau-Dangin, 1921, 127-154; Cohen, 1993; 438-440; Maul, 1998,159-197; Емельянов, 2003, 278-286).

В настоящее время можно понять, что Набу был богом-покровителем царя и подтверждал его легитимность, жрец-шешгаллу временно унижал царя и требовал с него отчета за его деятельность в течение прошлого года, а Мардук олицетворял собой божественный порядок, заключенный в судьбах царя и страны. Само же трехдневное пребывание Мардука в акиту означало подготовку к новой легитимации Мардука как именователя и создателя всего сущего. Если 8-го Мардук становился главой богов, признавших его победителем Тиамат, то 11-го он был уже демиургом нового пространства-времени, воплощающим в себе функции и достижения всех остальных богов.

Литература:

- Емельянов В.В. Ритуал в древней Месопотамии. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.

- Cohen, M.E. The Cultic Calendars of the Ancient Near East. Bethesda, MD: CDL Press, 1993.

- Maul S.M. Marduk, Nabu und der assyrische Enlil. Die Geschichte eines sumerisches Šu’ilas // Festschrift fűr Rykle Borger. Groningen, 1998

- Thureau-Dangin F. Rituels Accadiens. Paris, 1921.

Метки: Месопотамия, В.В. Емельянов

В фестивале Акиту прослеживаются десятки тысяч лет истории Месопотамии, развитие господства и борьба за освобождение. Акиту длится с 21 марта (Науроз) по 1 апреля и отмечается населением-ассирийцами. Он имеет древнюю историю. Акиту возвращает нас в шумерский период, если не к эпохе неолита, и знаменует дату посева зерновых. Первые признаки празднования Акиту можно найти 6700 лет назад. Однако, праздничные традиции вокруг начала весны и посева особенно важны в контексте революции неолита и начала организованного земледелия, поэтому можно предположить, что Акиту еще намного старше и испытал влияние культа богинь в ранние времена. История Акиту даже прослеживает развитие государственной цивилизации и патриархальности.

Слово Акиту само по себе шумерское и означает ничто иное, как торжество. Он длился двенадцать дней и является празднованием заключенной 5000 лет назад в Уруке «святой свадьбы» между правителем города и богиней Инанной.

В эпосе Гильгамеша рассказывается про патриархальныого человека Гильгамеша, который нарушает эту традицию и отменяет свадьбу богини Инанны, что приносит большие несчастья Уруку. Традиционно Акиту также тесно связан с историей сотворения. В рамках обретения силы патриархальными социальными структурами и государственнической цивилизации, в середине Вавилонской эры богиня-мать Тиамат стала драконом, который был убит ее собственным сыном или внуком Мардуком и из чьих тел был создан мир. Этот бой повторяется снова и снова во время празднества, которое в Вавилонское время было названо Реш-саттим.

Сегодня Акиту является символом воскресения и начала нового года. Он был возвращен обратно вместе с христианской Пасхой. Из-за репрессий и угнетения он был снова отпразднован в Рожаве после долгого времени забвения.

Представитель Сирийской культурной ассоциации Камышло Хена Хайн заявляет, что в настоящее время эти торжества начинают снова отмечаться после длительного перерыва. Она описывает фестиваль как общее культурное наследие народов региона, объединяющее людей. “Это вызвало недовольство диктаторов, и они попытались стереть этот праздник из людской памяти«,-объясняет она, продолжая: «На этой земле много цивилизаций. Самое прекрасное в том, что эти цивилизации могут жить вместе в одном месте».

Инициатива по единству и солидарности между народами (ИЕСН) заявила следующее в своем послании по поводу празднования Акиту: «Поздравляем с праздником Воскресения древних народов Месопотамии, сирийцев, ассирийцев и чалдаеанс. Наш народ, который пережил историю, полную массовых убийств, изгнаний и ассимиляций, никогда не оставлял надежды на воскресение жизни, свободы, справедливости и гуманности».

В заявлении говорится, что эти ценности сейчас находятся в борьбе с грязным альянсом между турецкими захватчиками и их сторонниками, Ираном, режимом Баас, Россией и международными державами.

К другим новостям

02.02.2023

Женское сопротивление продолжается, несмотря ни на что

В Иране и Восточном Курдистане, несмотря на все репрессии со стороны властей, продолжаются массовые…

Далее

02.02.2023

Путин: Россия ответит на угрозы не только бронетехникой

России есть чем ответить на угрозы, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на концерте в честь…

Далее

02.02.2023

Кампания «Возмездие за героев Ракки» завершена

Совместным силам удалось ликвидировать террористические ячейки и их опасных боевиков, разрушив каналы связи…

Далее

02.02.2023

Акция семьи Шеньяшар продолжается 696 дней

Акция справедливости, проводимая семьей Шеньяшар, продолжается 696-й день.

Эмине Шеньяшар потеряла мужа и…

Далее

Древние Новогодние традиции

Сегодня, большинство из нас приветствует новый год, устраивая шумную вечеринку, или нечто подобное. В то время, как это не слишком далеко от того, что делали некоторые наши древние предки, когда их календари менялись, мы можем радоваться тому, что можем больше веселиться и меньше приносить в жертву детей, проводить кровавые ритуалы и бороться со злыми духами. В этой подборке Вы узнаете о некоторых древних традициях, относящихся к встрече нового года.

Акиту в Вавилоне

Акиту был вавилонским фестивалем встречи нового года. Празднуемый в период, соответствующий ныне марту, или апрелю, фестиваль чтил их высшего бога, Мардука, и отмечал начало сельскохозяйственного сезона. Для населения в целом начало фестиваля означало неделю праздников и торжеств. Для короля, тем не менее, это было что-то совсем другое. Он начинал фестиваль, идя в храм Набу, где священники дарили ему королевский скипетр. После этого он ехал в город Борсиппа, где проводил ночь. (В храме этого города проходили также религиозные церемонии). Когда король возвращался в Вавилон, то снимал с себя все королевские регалии и его оружие, приближаясь тем самым к богу со смирением. После этой демонстрации благочестия был парад статуй богов, пения и жертвоприношений.

Опубликовано: 1 января 2014