Хотя общероссийский день Белой Ромашки проводился на Первомай, в некоторых городах устраивались дополнительные дни Белой ромашки. Так, в Нижнем Новгороде в августе 1911 года проводился День Белой Ромашки, во время которого собрали двадцать тысяч рублей.

Например, каждый раз, когда семья императора приезжала в Ливадию, в Ялте проходили большие благотворительные базары под Августейшим покровительством Александры Федоровны и при её личном участии. Весенние благотворительные базары получили название «День Белого Цветка». Они проходили на Ялтинском молу с 1911 года. Там монтировались павильоны, один из которых украшался лиловой тканью, так как Императрица любила лиловый цвет, и глициниями. В нём торговала сама Александра Федоровна. Ей помогали Великие Княжны — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. В 1912-м впервые помогал и Царевич Алексей. Для благотворительного базара Александра Федоровна и дочери помимо цветков готовили различные поделки, миниатюры, вышивки, фотографии царской семьи. Вырученные довольно внушительные суммы шли на лечение больных туберкулёзом, причём императрица лично участвовала в их распределении по различным благотворительным учреждениям. Например, в 1911-м и 1913-м семьёй императора было собрано более 40 тысяч рублей![5]

«В День белого цветка 19 апреля (2 мая по новому стилю) 1914 года, — сообщал журнал „Туберкулёз“,— Ялтинский отдел Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулёзом во второй раз был осчастливлен личным участием продажи цветка Высочайших Особ: в Ливадии белую ромашку соизволила продавать Ея Императорское Величество Государыня Императрица Александра Фёдоровна, там же продавали цветы Их Императорские Высочества Наследник Цесаревич и Великие Княжны». Впрочем, в кантоне Женева Швейцарской конфедерации этот праздник стихийно отмечался на первомайских собраниях трудящихся примерно с 1900 года, но в Женеве использовалась живая ромашка — символ любви и ранимости.

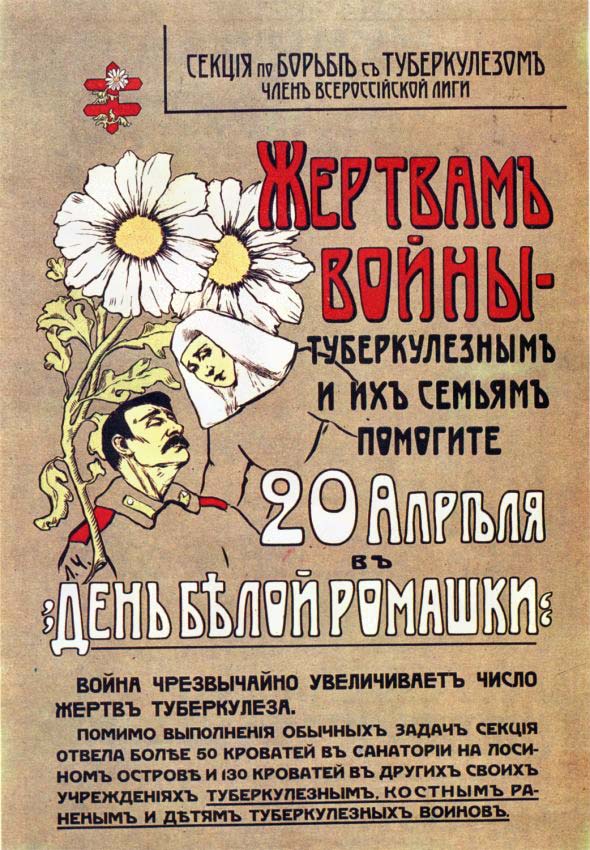

Секция по борьбе с туберкулёзом при московском отделе «Русского общества охранения народного здравия», шефом которого был принц А. П. Ольденбургский из Дома Романовых, была организована в 1908 г. Просветительская и студенческая комиссии при секции занимались проведением лекций, оформлением плакатов, воззваний, выставок с целью профилактики туберкулеза. В 1911 г. секция поставила вопрос о строительстве первого в Подмосковье санатория для больных туберкулезом.

Одним из широких мероприятий секции была организация, по предложению А. А. Владимирова, 20 апреля 1911 г.(3 мая по новому стилю в продолжение Первомая) первого Туберкулезного дня, или Дня «Белой ромашки». В этот день в Москве, как и почти по всей остальной России, на площадях, улицах, в магазинах, трамваях, учреждениях были расклеены 1000 плакатов, розданы 22 000 плакатов-летучек и 100 000 листков, в которых содержались сведения о причинах туберкулёза, мерах его предупреждения. В Петербурге с 19 апреля (2 мая по новому стилю) по 1 мая были прочитаны лекции в 40 учебных заведениях. Просветительских листков было роздано 30000.

Для получения денежных средств была организована массовая продажа целлулоидного цветка — белой ромашки, которая стала эмблемой борьбы с туберкулёзом. В Петербурге наиболее успешными продавщицами были студентки Высших Женских Курсов и Женского Медицинского института. В Москве и Петербурге в этот день было собрано более 150 000 р. В Петербурге на эти средства был переустроен детский туберкулёзный санаторий на Крестовском острове, открыт первый в городе противотуберкулёзный санаторий-профилакторий для взрослых. Деньги были также израсходованы на лечение детей и рабочих в санаториях Финляндии и на строительство туберкулёзного санатория в Териоки (теперь Зеленогорск), на подготовку медицинских сестёр, на усиленное питание и улучшение жилищных условий больных. Московская секция Пироговского общества финансировала проведение таких дней в Ярославле и Костроме, где были организованы местные общества по борьбе с туберкулёзом. Петербургское отделение лиги для борьбы с туберкулёзом — Санкт-Петербургское общество борьбы с бугорчаткой — снабдило целлулоидными цветами отделения в Кронштадте, Ревеле (Таллинне), Киеве, Одессе, Уральске. Но искусственных цветов не хватило, и продавали много живых цветов.

Из «Отчёта по организации праздника „Белого цветка“ 20 апреля 1911 года»: «Продажа цветов производилась как на улицах, площадях Санкт-Петербурга, в учреждениях — казенных и частных, фабриках, учебных заведениях, театрахи пр., так и в городах Царском селе, Гатчине, Павловске, Петергофе, Луге, Ораниенбауме и Сестрорецке. Каждое лицо, участвовавшее в продаже, снабжалось особым значком и именной номерной карточкой с печатью Общества… Цветы накалывались на особые щиты, стоимость которых была отчасти покрыта прокатной картой, взимавшейся с продавщиц, в размере 20 коп. за щит. Сбор денег производился либо в кружки, снабженные соответственными карточкам номерами, либо в тарелки (предусмотренные для сбора в закрытых заведениях). Кружки сдавались до 23 апреля включительно под расписку в запечатанном виде в центральное бюро. Комиссией по устройству увеселений было постановлено пригласить в дворцовые и городские сады военные оркестры, на что и были получены соответствующие разрешения…»

День белой ромашки в России проходил под покровительством императорской фамилии. Местные отделения Лиги по борьбе с туберкулёзом России организовывали комитеты для проведения Дня белого цветка во главе с местными представителями императорской фамилии, или, если их не было, жёнами губернаторов, вице-губернаторов, видными представителями дворянства или купечества, реже — врачами из Лиги по борьбе с туберкулёзом, особенно женщинами-врачами. Проходили шествия с военными оркестрами. Учителя, врачи, священнослужители и учёные читали лекции в клубах, школах, амбулаториях. Лётчики устраивали показательные полёты. Почти везде, где были автомобили, проходили автопробеги, автомобили были украшены зелёными деревцами и другой зеленью, так необходимой для борьбы с туберкулёзом, и, конечно, ромашками. Устраивались гуляния в парках и садах и сеансы кинематографа. Цветы — целлулоидные, из бумаги, из шёлка и обычные живые цветы — продавали везде, даже в трамваях. Деятели искусства проводили благотворительные концерты. Активно участвовали сестра Чехова Мария Павловна и его вдова Ольга Книппер-Чехова — наиболее известные после императорской фамилии жертвователи. В 1911 году было собрано полмиллиона рублей, в 1912 году — миллион рублей. Крупнейшим жертвователем была императорская фамилия[7].

Наибольшая активность была в День Белой Ромашки в 1913 году, когда отмечали 300 лет Дома Романовых и использовались все виды рекламы.(Взято с wikipedia.org)

(4130)

ИСТОРИЯ

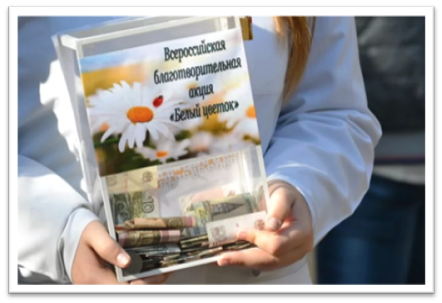

Так называемые «Дни цветков» стали одной из популярных благотворительных акций в Европе с конца ХIХ века. Обычно эти акции устраивали общественные организации, вовлекая в их проведение и подготовку всю общественность. Идея их проведения принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе Красный Крест. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов, во многих местах были организованы пункты по сдаче анализов, читались бесплатные лекции. Эту инициативу поддержал Датский королевский дом, а затем и царская семья Романовых. С 1911 г. по инициативе Государя Николая II, «Дни цветков» стали проводится во многих городах России. В поддержку акции в День белого цветка проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.

В то время Ялта была известна как русский центр лечения больных туберкулезом. Сама императрица в Южнобережном имении — Ливадия организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных в 1911 — 1914 годах. Она вместе с Великими княжнами загодя придумывала поделки, рисовала и вышивала для базара, а на самом празднике весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Александра Фёдоровна писала государю во время Первой мировой войны: «Выставка-базар действуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем они появятся; каждой из нас удается ежедневно изготовить подушку и покрышку».

В празднике «Белого цветка» принимали участие все слои населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты «Белого цветка».

Курсистки — слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института — забирали букеты и расходились по всему городу. Организаторы особенно подчеркивали то, что ценна каждая копейка.

Прейскуранта на букеты и цветочки не было — каждый давал, сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах.

Особым украшением праздника были юные барышни и дети, которые ходили с шестами, увитыми символическими белыми цветами, и собирали пожертвования, выкрикивая «Жертвуйте на борьбу с чахоткой». И эта идея очень крепко прижилась в России, «Дни цветков» стали настолько популярны, что стали проводится по нескольку раз в год.

В наши дни День белого цветка возрожден. Постепенно он набирает популярность и неоднократно прошёл во многих городах России: Москве, Курске, Воронеже, Костроме, Белгороде, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Пензе, Евпатории, Симферополе, Шарье, Великих Луках, Алапаевске.

Кроме того, в рамках акции проходит методическая работа среди педагогов и молодежи в различных образовательных учреждениях, которая заключается в чтении «Уроков милосердия» и разъяснении основ и принципов традиционных ценностей, взаимопощи, солидарности, сострадания к ближнему, нивелировании эгоистических наклонностей и потребительского отношения к жизни.

Сегодня Белый цветок объединяет десятки тысяч людей в делах помощи ближнему. Проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было столетие назад, и современные Дни белого цветка посвящают сбору средств на поддержку региональных социально-значимых проектов, в частности направленных на помощь незащищенным категориям детей (тяжело и неизлечимо больные, инвалиды, сироты).

В 2020 ГОДУ АССОЦИАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНДОВ ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Задача №1:

Объединение усилий федеральных и региональных органов власти и областных организаций для подготовки и проведения акции «Белый цветок»

Добрая традиция дней «Белого цветка» – широкой благотворительной акции – возникла в ХХ веке и прижилась на благодатной русской почве во многом благодаря интересу Царского Дома Романовых. В наши дни она возродилась и снова набирает популярность.

С заботой о ближнем

Праздник организуется социальными и общественными организациями, благотворительными фондами и, конечно, приходами Русской Православной Церкви и различными епархиальными структурами.

Каждый раз она проходит в начале июня и привлекает много заинтересованных участников – детей и взрослых. Всем миром наши соотечественники собирают средства на добрые дела – не остаются в стороне от социальных проблем и посильно помогают тем, кто в этом нуждается.

Воспитательная роль участия в таких событиях не нуждается в подробных комментариях. Дети, подростки и молодежь надолго запоминают яркий театрализованный праздник, где есть место и общению, играм, конкурсам, развлечениям, и благотворительности, христианской заботе о ближнем.

Православные психологи убеждены – вере, доброте и милости надо учить своим примером, так что жертвовать на благие дела родителям нужно вместе с детьми, с раннего возраста показывая им в этом пример.

Причем жертва может быть не обязательно денежной. Можно выступить на концерте в честь праздника перед больными или социально незащищенными детьми. Можно принести из дома свои поделки и рисунки. Предложить для праздника конкурс или игру.

Множество самых интересных, ярких и творческих инициатив этого дня хочется спокойно передать в руки детям, и тем самым увлечь их идеями благотворительности и помощи, развивая стремление отзываться на чужую беду и боль.

Опыт проведения подобных праздников по городам и епархиям нашей страны показывает – «Белый цветок» способен воспитывать в детях лучшие чувства, причем делать это легко, ненавязчиво и без лишней назидательности. Так что, если увидите приглашение на такую благотворительную ярмарку – идите смело всей семьей. И не пропустите!

А мы немного расскажем об истории «Белого цветка» в нашей стране.

Движение любви и веры

Мыслитель И.А. Ильин считал, что «…любовь есть основная духовно-творческая сила русской души. Без любви русский человек есть неудавшееся существо…Без любви он или лениво прозябает, или склоняется к вседозволенности.

Ни во что не веруя, русский человек становится пустым существом, без идеала и без цели. Ум и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верою». Потребность в вере и благотворительности изначально заложена в русской душе.

Отвечая на эту духовную потребность, и появился праздник с романтическим названием «Белый цветок».

Впервые он был организован в Швеции, а вскоре обрел популярность в России. С идеей проведения «Дней цветков» выступила в начале XX века Европейская лига борьбы с чахоткой при Красном Кресте.

Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты белых ромашек. Так ромашка стала эмблемой борьбы с туберкулезом, символом антитуберкулезных кампаний.

Портал «Православие. ру» сообщает, что праздник также «… называли «Днем ромашки» или «Туберкулезным днем», поскольку туберкулез был тогда одним из самых распространенных заболеваний.

Возможно, именно поэтому в 1910 году по указу Императора Николая II, тратившего большие личные суммы на благотворительность, в Санкт-Петербурге была создана Российская лига по борьбе с чахоткой. И уже весной 1911 года в Санкт-Петербурге был проведен первый «День белого цветка», затем он прошел во многих городах страны.

Каждый пятачок дорог

Заглядывая в прошлое, можно убедиться: первый и последующий праздники Белого цветка в России были прекрасно организованы. Впрочем, чему удивляться? Во главе начинания стояла сама Царская Семья.

За ходом акции следили комитеты, которые возглавляли первые лица города. Заблаговременно организаторы развозили заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны по районам города, а курсистки-слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института забирали букетики, укладывали цветы в нарядные бело-желтые корзины и ходили с ними по городу.

Особенно подчеркивали то, что для пользы дела ценен каждый пятачок. Цену за ромашковые букеты не запрашивали – каждый давал, сколько может, кто копейку, и кто рубль. Жертвователям, дававшим по пяти и более рублей, вручали памятный значок. Денежный ящик был опломбирован, пломбу снимали только при подсчете денег.

Сами члены Царской семьи не только наблюдали за событиями со стороны, но и практически в них участвовали.

Императрица Александра Федоровна настаивала, чтобы цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия продавали белую ромашку наравне с другими участниками.

Все, что выручалось в этот день, до копейки шло на дела милосердия. О том, сколько было собрано средств «Белым цветком» и на какие цели их потратили, горожане узнавали из газет.

Цветок в Ялте

Кстати, не только столица была центром торжеств, посвященных «Белому цветку». Праздник проходил и в Ялте – «всероссийском госпитале» для лечения больных туберкулезом.

Ялтинский «Белый цветок» также всякий раз был отмечен высоким посещением Царской Семьи, что объясняет тот факт, что проходил он особенно красочно и торжественно – так празднично встречали только императора, который вместе с венценосной супругой и детьми был активным организатором и участником праздника.

Как гласят документы и свидетельства очевидцев, весной 1912 и 1914 годов «Белый цветок» проходил в Ливадии – любимом имении Семьи.

«Представим себе теплый апрельский день в Ялте: сверкающее море, бездонное голубое небо, цветущие глицинии, фиалки, сирень, – рассказывается в книге «Романовы и Крым».

Но в этот день главным цветком стала маленькая ромашка, гирляндами которой увиты высокие шесты в руках молодых женщин и детей, одетых во все белое.

Венчают шесты зеленые пышные банты и маленькие щитки с крестом и надписью «На борьбу с чахоткой»… Плата за ромашки добровольная и посильна для каждого – от копеек до десятков рублей».

Как писали газеты тех лет и дней, ромашка «объединила скупой и расчетливый город, создала весеннюю сказку любви к больному человеку».

С соизволения императрицы Александры Федоровны белую ромашку снова продавали цесаревич Алексей и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Эти мирные и трогательные дореволюционные события оставили след не только в памяти очевидцев и на страницах газет – они остались и на семейных фото.

«День цветка» очень быстро полюбился в народе, и участие Царской Семьи очень тому способствовало, что подтверждает факт – миф о всенародной ненависти к Императору Николаю Второму и его близким – это действительно миф, который во многом создавался искусственно.

Простые русские люди любили «царя-батюшку», откликались на дела, которые он возглавил, и на нужды милосердия с большой благодарностью, охотно жертвовали копеечку – всякий сколько мог.

Благодаря такой всенародной поддержке «Белый цветок» стали проводить ежегодно не реже четырех раз. Каждому дню соответствовал свой цветок. Он же становился символом какой-то одной социальной проблемы.

Колоски ржи были символами голодающих крестьян, которым оказывали помощь. Ромашки олицетворяли день борьбы с чахоткой. Розовые бумажные розаны символизировали помощь сиротам.

И снова расцвел

Вплоть до 1917 года праздник ежегодно проходил в Ялте, и понятно, что после революции эта добрая традиция пресеклась. На долгие тревожные годы «Белый цветок» оказался забыт.

Много лет спустя он снова расцвел, и снова это произошло на побережье Черного моря, в России. Праздник возродился в 2005 году Крестовоздвиженским приходом по инициативе сестричества имени святой страстотерпицы царицы Александры Феодоровны, которое адресно помогает больным.

В Москве праздник возобновился ровно через 100 лет после первого «Дня цветка», то есть в 2012 году – в Марфо-Мариинской обители тогда собралось несколько тысяч москвичей и гостей города, а также представители организаций, которые помогли ярмарочным товаром.

Участники покупали поделки, книги, сувениры, одежду, сладости и выпечку, и этим жертвовали на создание детского хосписа. Начинание показало свою состоятельность – за один день собрали почти два миллиона рублей.

…На ярмарке в монастыре всякий раз много книг, фотоальбомов и фильмов, посвященных великой княгине Елисавете Феодоровне, создательнице и настоятельнице Марфо-Мариинской обители. И, как гласит семейная история Романовых, именно она была одной из тех, кто первым поддержал идею «Белого цветка» в России.

Валентина Киденко по материалам СМИ

Современные фото автора

3 июня исполняется 111 лет Праздника «Белый Цветок» в Екатеринбурге. В 1911 году впервые прошел большой благотворительный праздник, появившийся в России благодаря Царской семье.

Праздник широко отмечался во всем городе. Для подарков благотворителям было заготовлено 50 000 белых цветков — символов чистоты милосердия. Как писала газета «Екатеринбургские ведомости», этих цветов не хватило всем, кто смог внести свою лепту на добрые дела. Белыми цветками украшали автомобили, экипажи, шествия, горожане цепляли их на одежду. Газета отмечала, что по завершении этого праздника нельзя было встретить в Екатеринбурге человека, который не отмечен был бы белым цветком.

Отметим, что 15 июня 2022 года в рамках общегородского праздника Белого Цветка в Екатеринбурге, на площади у Храма на Крови откроется I Фестиваль цветочных композиций «Белый цветок – 2022». Он будет посвящен 150-летию со дня рождения последней российской императрицы Александры Федоровны Романовой. А сам праздник Белого цветка горожане отметят воскресным днем 19 июня.

Смотрите также:

18 мая в Марфо-Мариинской обители в Москве пройдет праздник Белого цветка. В этот день можно приобрести чудесные подарки ручной работы и помочь ближним – подопечным службы «Милосердие». Праздник в XXI веке – это и воспоминание о том, как наши предки помогали друг другу до революции.

Доктор исторических наук Галина Ульянова – ведущий отечественный специалист в области изучения истории российской благотворительности. Занимается широкой проблематикой, включая вопросы истории предпринимательства и промышленного развития, местного самоуправления, социальной истории, гражданского общества, истории женщин. С 1981 года работает в академическом Институте российской истории (ИРИ РАН). Автор более 150 научных и научно-популярных работ, опубликованных в России, Германии, США и Финляндии. Наиболее известна ее монография «Благотворительность московских предпринимателей. 1860-1914». Лауреат премии митрополита Макария.

– Праздник Белого цветка стали проводить в России в 1910 году, но Европейская Лига по борьбе с туберкулезом проводила его и ранее. Получается, эта традиция не столько наша, сколько западная, привозная?

Галина Ульянова

– Мы не можем говорить о том, что привозное – это обязательно инородное. Россия весь XIX и начало XX века существовала в орбите европейского развития, особенно в культурном смысле. Мы видим у нас не столько заимствованные, сколько общеевропейские формы благотворительности.

У историков две версии, где впервые состоялся день Белого цветка (или, как он назывался в России, день Белой ромашки): по одним сведениям – в Дании, по другим – в Швеции. В разных странах Европы у сбора пожертвований были разные цели: где-то это была помощь неимущим детям, или больным детям, или больным туберкулезом.

Дни цветов были разные: например, был день Синего цветка – сбор средств в помощь больным и бедным детям, день Розового цветка – сбор в помощь бесприютным детям, день Колоса ржи, когда средства собирали в помощь голодающим во время неурожая.

– Почему символом благотворительности выбрали цветы?

– Потому что цветок символизирует процветание, весну, жизнь, это красивый символ. Кроме того, в начале XX века был распространен стиль модерн, или югендстиль в Германии, или art nouveau во Франции. Цветочный орнамент был очень популярен в это время.

Для людей XIX века цветы были очень важны и в этикете, был разработан язык цветов, люди знали, как выразить свои чувства, составив букет из разных цветков. В благотворительности использовался белый цветок – это цвет невинности, чистых помыслов и здоровья.

– Для первых русских дней Белого цветка даже искусственные цветы – символ праздника – закупались в Швеции.

– Да, и это объяснялось тем, что в России не было промыслов, которые изготавливали бы цветы. А, например, в Швейцарии, где дни Белого цветка проводились уже в начале века – может быть, с 1905-1906 года – эти цветы заказывали в деревнях, чтобы бедные люди могли подзаработать их изготовлением.

В России цветы тоже делали в некоторых городах, но первоначально покупали цветы в Швеции, где они просто были дешевле. Иногда цветы заказывали во Франции, где издавна были артели по производству искусственных цветов. Тоже получалось дешевле, чем делать в России.

Главным мероприятием в День Белого цветка был сбор пожертвований на улицах города

– Праздник Белого цветка был поддержан Царской семьей…

– Благотворительность – важнейший момент в репрезентации власти, в поведении царствующей семьи, потому что царская семья подавала пример всем подданным.

– В нашей истории можно вспомнить купцов, содержавших богадельни, а какие формы массовых сборов, так сказать, «с миру по нитке – голому рубаха», существовали в России?

– Бывали акции, бывали подписки, например, сбор денег для беднейших семей, или сбор денег в случае каких-то бедствий, к примеру, пожара или голода. Каждые примерно 8-10 лет в России был неурожай и целые губернии голодали. Известно о том, что голод охватывал по нескольку губерний в 1891-1892, 1906, 1911 годах.

При плохих климатических условиях хлеба хватало только до декабря, иногда до января. А что делать дальше? Еще лежит снег, до нового урожая далеко и даже прокормиться дикими растениями нельзя. Люди скудно питались ржаным хлебом (испеченным с гороховой мукой), просяными лепешками, кое-где подмешивали в хлеб опилки, и даже глину, перетертую кору.

От плохого питания в селениях свирепствовала эпидемия тифа. Массы голодных уходили побираться в города. Отмечались случаи самоубийств людей, которые не могли найти ни еды, ни работы.

Со Средневековья основной формой массового сбора в пользу нуждающихся был кружечный сбор. Кружечный сбор был законодательно разрешен в России Сенатским указом 20 апреля 1781 года «О мерах к доставлению пропитания нищим». Но это не значит, что он не существовал ранее.

При некоторых бедствиях следовал императорский указ собирать средства в церквах. И мы, например, знаем подобные указы Петра I. А с 1870-х годов такие сборы приняли массовый характер.

– Чем отличается день Белого цветка от простого кружечного сбора?

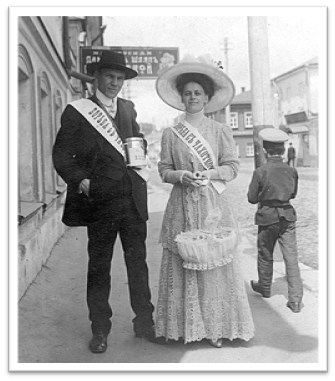

– День Белого цветка проводится на улицах, а не только в храмах, в общественных помещениях (театрах, клубах). Это новая форма общения людей – это видно по фотографиям тех лет.

О празднике оповещали заранее. Обычно он проводился в апреле или начале мая, когда начинают зеленеть деревья, наступает весна, когда в людях пробуждаются к жизни новые надежды.

Сохранились, например, фотографии празднования дня Белого цветка в Петербурге в 1911–1912 годах. По улице идет шествие женщин в шляпах, в красивой одежде, под зонтиками, и они несут подобия рыцарских щитов, на каждом из которых закреплено по 100–200–300 искусственных цветов.

Цветы давались в обмен на небольшое пожертвование. Их, как значки на булавке, как бутоньерку можно было приколоть на лацкан или на платье. Сборщицы шли по городу сначала как единое шествие, потом расходились группами или поодиночке – приходили на площади, в народные дома.

Люди давали скромные деньги за цветы, причем не из рук в руки, а в опечатанные жестяные кружки с прорезью. Потом сборщицы сходились в народном доме (говоря современным языком – в районном клубе) или в комитете благотворительного общества, вскрывали кружки, подсчитывали деньги. Составлялись ведомости: например, сборщица Марья Иванова, кружка № 15, собрано 25 рублей 83 копейки.

Это было общественное дело под общественным контролем, чтобы все собранные деньги пошли нуждавшимся.

На фотографиях с праздника в 1911 году в Нижнем Новгороде – тоже весенний день, празднично одетые женщины у стен Нижегородского кремля, у них ленты через плечо, как сейчас надевают выпускники на выпускной вечер. На ленте могло быть написано «Праздник Белого цветка», «Борьба с туберкулезом». Это именно городской праздник помощи бедным.

В толпе мы видим людей разных сословий: есть бедно одетые люди – это рабочие, мещане, аскетичные монахини, и с другой стороны – одетые по последней моде дворянки. Очень интересный момент, когда участвуют сборщики на велосипедах: велосипед был предметом роскоши в то время, велосипеды только появились в последнюю четверть XIX века.

День белого цветка в Н. Новгороде

Получалось, что человек на велосипеде привлекал дополнительное внимание публики и мог привлечь к сбору больше людей. В Нижнем Новгороде на одной из фотографий виден роскошный автомобиль, весь украшенный белыми цветами. Тогда автомобилей было очень мало, и какая-то богатая семья дала свой автомобиль для праздника. Он ездил как красноречивая реклама акции.

В Москве, судя по фотографии 1911 года, где сборщики стоят у столика на котором сборные кружки с воззваниями, написанными на самодельных плакатах, у Мясницких ворот (примерно то место на бульварном кольце, где сейчас павильон станции метро «Чистые пруды» в начале Чистопрудного бульвара) в празднике Белого цветка участвовали совершенно небогатые люди: студенты, мещане.

– История Белого цветка начиналась для России не со столиц?

– Это пока не изучено. Известно, что в 1910 году день Белой ромашки или день Белого цветка проходил во всероссийском масштабе. Может быть, он в каких-то городах проходил раньше.

– Праздник Белого цветка изначально посвящался борьбе именно с туберкулезом?

– Это был день сбора денег и день распространения медицинских знаний. До XX века туберкулез, или «чахотка» по-русски, был практически неизлечимой болезнью. Люди страдали изматывающим кашлем и умирали в достаточно молодом или среднем возрасте.

Жертвой этой болезни стали многие известные люди: Антон Павлович Чехов в 20 лет заболел и в 44 года умер, польский композитор Фредерик Шопен умер в 39 лет, художник Борис Кустодиев – в 49 лет. Поиски методов борьбы с болезнью шли во всем мире.

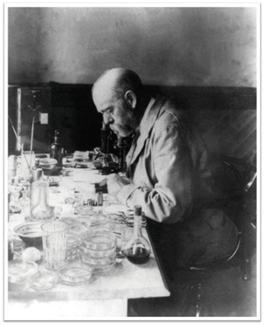

В 1902 году в Берлине состоялась первая международная конференция по туберкулезу, тогда же в начале ХХ века началось применение рентгеновских лучей для диагностики. В 1919 году французские ученые Альбер Кальметт и Камиль Герен создали вакцину БЦЖ, широкое применение которой в Европе началось с 1930-х годов.

Участники благотворительной акции «Белый цветок». Порт-Петровск, начало XX века

Антибиотики, эффективные против туберкулезной палочки, также разрабатывались между Первой и Второй мировыми войнами. Американский микробиолог Зельман Ваксман, синтезировал в 1943 году стрептомицин, и за это открытие был в 1952 году удостоен Нобелевской премии. В мемуарах людей, живших в середине XX века, мы читаем, как заболевшие с огромным трудом и за огромные деньги доставали эти ампулы.

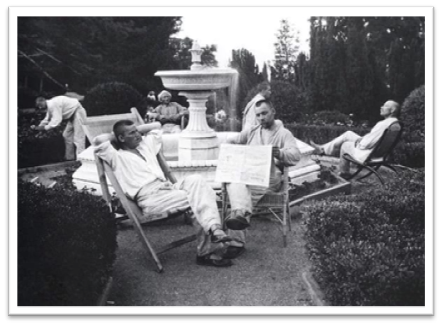

Но до появления антибиотиков туберкулез был невероятно страшным заболеванием, и главное, болезнь прогрессировала в плохих бытовых условиях, при скудном питании. Лёгочный туберкулез не зря называли «болезнью бедняков». Поэтому нужно было помогать неимущим больным, и это было единственной возможностью продлить им жизнь и облегчить страдания.

В начале ХХ века (в 1901–1913 году) 10–11% всех лиц, обратившихся к врачу в России страдали болезнями органов дыхания. Я нашла эти цифры в отчетах Медицинского департамента МВД. Больных нужно было изолировать, чтобы они не распространяли эту болезнь дальше, они должны были хорошо питаться, быть на свежем воздухе, получать лечение.

– Средств от проведения дня Белого цветка могло хватить на помощь больным?

– В 1910 году в России в акции приняли участие 104 города, и было собрано полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей – это очень много. Например, строительство больницы на 40–50 человек могло обойтись в 100 тысяч. Можно было построить пять новых больниц или санаториев.

В 1910 году была основана Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, куда входили родственники больных, а также врачи и священники. В благотворительном движении было много священников, потому что они были в большинстве своем образованными людьми, которые пользовались доверием прихожан и могли призвать делать пожертвования.

Журналисты также привлекали внимание общества к борьбе с болезнью. Хочу процитировать одно из воззваний: «заставить каждого вспомнить о существовании постоянного, страшного, хотя и невидимого врага всего человечества – туберкулеза, и призвать каждого вносить свою лепту на общее дело борьбы с ним».

– Вы говорили не только о сборе средств, но и о распространении медицинских знаний.

– С 1910 года в дни Белого цветка проходил не только сбор денег, но и организовывались медицинские выставки, врачи читали лекции по гигиене. В России была очень высокая смертность, в основном из-за очень низкого уровня жизни и антисанитарных условий, скученности. Люди просто не знали, например, что надо мыть руки, мыло начало распространяться только с 1860-х годов.

Нужны были сведения о гигиене, о том, как обрабатывать посуду, если в семье есть инфекционный больной, объяснять, что не должно быть контакта с больным. С конца XIX века люди очень интересовались вопросами гигиены, потому что всех волновало, как продлить свою жизнь. Жизнь была очень интересной, потому что разъединенность людей уменьшалась, появлялись новые формы информации досуга.

Идея «жить долго» невероятно волновала людей в эпоху достаточно высокой смертности, с которой сталкивалась каждая семья, и поэтому люди охотно ходили на лекции по гигиене и борьбе с туберкулезом. Для лекций бесплатно предоставлялись здания коммерческих собраний, городских театров, народных домов, клубов. Со стороны владельцев этих зданий это тоже была благотворительность.

– Когда традиция праздников Белого цветка прервалась и почему?

– Я думаю, что праздник прошел в последний раз, может быть, в 1915 году. Я не находила данных по 1916-1917 годам. В 1914-1915 годах все благотворительные потоки уже шли на помощь раненым воинам и семьям жертв Первой мировой войны, и стало не до Белого цветка. Фактически он широко проводился, может быть, 5 лет. Этот вопрос еще не до конца исследован.

– То есть во время Первой мировой благотворительность сохранялась, в том числе, и с участием царской семьи, просто в других формах?

– Благотворительность была очень обширной, но вся помощь была направлена жертвам войны и их семьям, беженцам, инвалидам, детям. Беженцев из западных губерний в восточные было около 7 миллионов человек. Известно, что во время массового перемещения огромных толп людей несколько десятков тысяч детей, потерявших в ходе путешествия своих родителей, были найдены на вокзалах, в поездах. Для этих детей надо было создавать приюты, деньги шли на это, а борьба с болезнями отошла на второй план.

Потом, в революционной России, после Первой мировой войны и последующей гражданской, было настолько тяжелое положение, и настолько были исчерпаны экономические и психологические ресурсы, что было не до праздников.

Люди просто пытались прокормиться, могли ехать за 500 километров, чтобы купить еду, дети умирали с голоду (мы знаем, у Марины Цветаевой, напомним, что ее мать умерла от туберкулеза в возрасте 37 лет, средняя дочка трехлетняя Ирина умерла от голода в 1920 году).

– То есть, нет речи о том, что Советская власть запретила праздник Белого цветка?

– Нет. Никто не запрещал, просто жизнь стала настолько мрачной и тяжелой, что уже, в общем, не до праздников и не до каких-то гуманистических стремлений.

– Восстановление праздника Белого цветка у нас началось с 2000 года. Вы следите за возрождением традиции?

– Практически нет. Но я наблюдаю современный период развития благотворительности в России и вижу, что пока журналисты недостаточно пропагандируют возрождение праздника Белого цветка. Благотворительные акции могут проходить, но большинство людей о них не знает. Фактически, пока «Русфонд» не начал собирать деньги на лечение больных на Первом канале, проблема благотворительности для большинства вообще была непонятной.

– Например, международная организация Charity AIDFoundation говорит о принесении зарубежных технологий благотворительности на русскую почву. Нам точно нужны зарубежные технологии, или у нас много своих, и хорошо бы в первую очередь возрождать их?

– CAF действует в России уже 20 лет. Я полагаю, не надо ничего абсолютизировать. Должен быть симбиоз разных национальных традиций. Во всем мире технологии фандрайзинга сейчас унифицированы.

Мы видим, конечно, глобализацию всех процессов в сфере благотворительности, и мы не должны абсолютизировать ни свою самобытность, ни заимствованные формы. Часто мы заимствуем ту технологию, которая уже была у нас 80 лет назад, с поправками на новые средства коммуникации.

Система оповещения о возможности помочь ближним сейчас расширяется благодаря интернету и телевидению. В то же время, мы больше заинтересовываем людей и создаем дополнительную мотивацию, если мы рассказываем, что в родных городах этих людей в 1910 и в 1911 году уже проводились такие же праздники Белого цветка, например.

Это рождает больше отклика в душе человека – и создает дополнительную возможность фандрайзинга.

У нас есть привязка к нашим национальным традициям. Если, например, объявляют праздник Белого цветка в Нижнем Новгороде, то нижегородцы видят фотографии 1911–1912 годов, где под стенами Кремля на площади стоит огромная толпа народу, собравшаяся ради этой акции.

Соединение людей в каком-то хорошем деле ради помощи страждущим очень важно и для каждого отдельного человека, и для самочувствия нации.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Всемирный день борьбы против туберкулеза отмечается ежегодно 24 марта. Он не является общегосударственным выходным в России, однако наша страна поддерживает акции, связанные с этой датой.

Заболевание людей туберкулезом известно с древних времен. Яркие проявления туберкулеза – кашель с мокротой, кровохарканье, истощение – описаны еще Гиппократом, Галеном, Авиценной. Тогда же возникло предположение о заразной природе туберкулеза. Позднее в кодексах XII — XIV вв. туберкулез рассматривали как заразное заболевание.

Важнейший этап изучения туберкулёза и совершенствования мер борьбы с ним начался с доклада «Этиология туберкулёза», сделанного немецким бактериологом Робертом Кохом на заседании Берлинского физиологического общества 24 марта 1882 г. и позволившего всему миру узнать о возбудителе этого заболевания.

В 1905 г. Р. Коху присуждена Нобелевская премия.

Столетие со дня открытия возбудителя туберкулеза широко отмечено в разных странах, а день 24 марта объявлен ВОЗ официальным Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Широкое проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире в конце XIX — начале XX веков и основывалось в начале на благотворительной деятельности. В ней участвовали различные организации и многочисленные представители всех сословий.

В знак солидарности со всеми больными туберкулёзом, мужчины вдевали цветок белой ромашки — символ «природного лекарства», входившего в состав использовавшихся для лечения туберкулеза средств народной медицины, и одновременно любви, уязвимости и ранимости — в петлицы или прикалывали к шляпам, а дамы — прикалывали к шляпам или к платью.

Продажа белого цветка как эмблемы борьбы с туберкулёзом привлекала внимание населения и приносила противотуберкулёзным организациям доход. Доходы от продажи цветков шли на помощь больным. Из Швеции этот обычай распространился по всему миру.

В 1909 г. в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для больных туберкулезом. Врачи в ней работали безвозмездно. Они лечили больных и проводили большую профилактическую работу среди населения. В 1910 была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 67 амбулаторий-попечительств, а в санаториях было развернуто 2000 коек. Годовщину основания Лиги было решено ознаменовать устройством народного «туберкулезного дня». День белого цветка или день «Белой Ромашки» впервые прошёл в России 20 апреля 1911 года.

Доход от первого «Туберкулезного дня» в России превысил 500 тысяч рублей.

Собранные деньги направлялись на помощь туберкулезным больным. В 1912 году только в Москве было собрано 230 тысяч рублей. На эти средства, в частности, по инициативе великой княгини Елизаветы Фёдоровны был создан туберкулёзный санаторий «Ромашка».

После революции, хотя дни Белой ромашки больше не проводились, в Москве в 1920 году был открыт показательный санаторий «Белая ромашка». Памятью о днях Белой ромашки стали и другие многочисленные противотуберкулёзные учреждения с названиями «Ромашка», «Белая ромашка» и т. д., существующие и в наши дни по всей территории бывшей Российской империи.

День Белой ромашки продолжили праздновать в современной России с конца 1990-х годов. После периода спада (открытие стрептомицина в 1944 г., и других противотуберкулезных препаратов, введение всеобщей вакцинации, флюорографии и разработки государственных программ в середине 80-х годов ХХ столетия), сегодня инфекция вновь вошла в свою неблагополучную фазу (подъема). Этому способствовали социальные кризисы, распространение ВИЧ-инфекции. Начало нового тысячелетия ВОЗ характеризует как всемирно чрезвычайное по туберкулезу. Сегодня, согласно заключению экспертов ВОЗ, это — единственная инфекция, от которой в мире погибает больше всего людей, чем от всех инфекций вместе взятых, в том числе и от СПИДа.

В 1982 г. (в 100-летнюю годовщину открытия Кохом возбудителя туберкулеза) ВОЗ и Международный Союз борьбы с туберкулёзом и заболеваниями лёгких (IUATLD) спонсировали проведение первого Всемирного дня борьбы с туберкулёзом (World ТВ Day) для привлечения внимания общественности к этому заболеванию.

В 1998 г. этот день отмечали уже как официальное событие в рамках ООН.

В настоящее время день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается во всем мире, так как ситуация по туберкулезу все еще остается напряженной во многих странах, в том числе и в России.

Цель акции на протяжении более 100 лет неизменна: «заставить каждого вспомнить о существовании постоянного страшного, хотя и невидимого врага всего человечества – туберкулеза и призвать каждого вносить свою лепту на общее дело борьбы с ним» (Отчет о Дне белой ромашки, Самара, 1913).

В мероприятиях декадника, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом, целью проведения которого является повышение осведомлённости людей о глобальной проблеме туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни, принимают участие практически все лечебные учреждения Самарской области. Активно подходят к организации и проведению мероприятий и специалисты ГБУЗ СОКПТД им. Н.В. Постникова. Ежегодно акция «Белая ромашка»проводится во всех структурных подразделениях СОКПТД во всех административных округах Самарской области. Сотрудники диспансера проводят профилактическую работу в учебных заведениях, на предприятиях, улицах всех населённых пунктов Самарской области. В эти дни нет ни одного лечебного заведения, где бы медицинские работники не информировали население о раннем выявлении туберкулёза и методах его профилактики. К медикам присоединяются волонтёры. Акция носит повсеместный характер. Не случайно, акция несколько лет подряд проходит под лозунгом Пора действовать! Пора ликвидировать туберкулез! Этот лозунг сохраняется и на 2020 год.

В 2017 году в рамках декадника проведено:

· «Дни открытых дверей», акций на тему «Туберкулез – победим вместе!» на базе медицинских учреждений, включающие проведение флюорографии и консультирование по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза, в том числе родителей детей и подростков;

· акции на тему «Профилактика лучше лечения!» с флюорографическим обследованием населения, проживающего в общежитиях, на удаленных территориях (передвижные флюорографические установки),

· флюорографическое обследование в передвижных флюорографических установках; демонстрация тематических видеоматериалов о проблеме туберкулеза (пути заражения, профилактика, раннее выявление): в организациях и на предприятиях, в торговых центрах, образовательных учреждениях, медицинских учреждениях;

· занятия в «Школах здоровья» для пациентов с хроническими заболеваниями по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза;

· «Уроки здоровья», тренинги по пропаганде здорового образа жизни, спортивных праздников и соревнований под девизом «Спорт-это здоровье», «Мир, свободный от туберкулеза» с целью информирования учащихся образовательных учреждений об основных методах профилактики и раннего выявления туберкулеза;

· детский конкурс тематического рисунка «Белая ромашка – цветок жизни» викторины на тему туберкулеза (исторические факты, научные открытия, тема туберкулеза в искусстве, основные факторы риска и меры профилактики и раннего выявления туберкулеза) для учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений;

· акции по обеспечению больных туберкулезом, находящихся в трудной жизненной ситуации, транспортными картами и продуктовыми наборами;

· акции «Белая ромашка» с привлечением студентов медицинского университета и медицинского колледжа, волонтёров, на предприятиях, в торговых центрах, в образовательных учреждениях Самарской области.

К проведению акций широко привлекаются волонтеры, как правило, это студенты учебных заведений Самары.

В 2016 году была проведена благотворительная акция «Белый цветок», Акция проводилась в рамках фестиваля «Добрая Самара». Инициатором и организатором мероприятия выступил Союз женщин Промышленного района г. Самары , администрация Промышленного района, РБФ «Самарская губерния, МБУ ДО ЦДОД » Искра» . В акции приняли участие учащиеся школ, воспитанники детских садов Промышленного района, их родители, учителя и воспитатели. На собранные средства приобретены игрушки, развивающие игры, музыкальный центр с караоке для детей ДТСО.

Юрий Васильевич Мямин, первый заместитель главного врача ГБУЗ «СОКПТД» (на фото слева) напомнил собравшимся о том, что достичь снижения заболеваемости туберкулезом у детей и подростков нашего региона удалось только совместными усилиями медиков, родителей, общественных организаций.

Хотелось бы, чтобы, как и более чем 100 лет назад, состоятельные люди и люди, принимающие решения на уровне городов, областей, всей страны, поддержали и возглавили некогда мощнейшую благотворительную акцию «Белый цветок».

Традиция праздника «Белого цветка» возникла в Европе и была связана с борьбой против туберкулеза. Идею, выдвинутую Международным Красным Крестом в конце ХIХ века, поддержал Датский королевский дом, и она быстро распространилась среди людей по всему континенту.

В Россию праздник пришел по инициативе Царской семьи, тратившей немалые личные средства на дела милосердия и благотворительности.

Начиная с 1911 года, общественность больших и малых городов России — аристократы, местные обыватели, гости спешили в этот день творить добрые дела, покупая символические букетики белых ромашек или маргариток. За такой букетик каждый давал, сколько может — от нескольких копеек до десятков, сотен и даже тысяч рублей, внося свою скромную лепту в дело помощи немощным и недужным.

В 1912 и 1914 году Царская семья участвовала в праздновании «Белого цветка»: ромашки и маргаритки продавали Цесаревич и Великие Княжны. Известна фотография, где императорские дети в Итальянском дворике Белого Ливадийского дворца позируют фотографу, перед тем как отправиться собирать средства на борьбу с туберкулезом.

21-22 мая 1911 года в Екатеринбурге, как и в других городах России, прошел первый праздник «Белого цветка» — для сбора средств, в помощь больным туберкулезом, или, как тогда называли эту болезнь, чахоткой. В сборе участвовали женщины-общественницы и гимназистки, которые обходили весь город: улицы, общественные и частные учреждения, магазины, рестораны, собирая в специальные кружки пожертвования на борьбу с туберкулезом.

Символом праздника стала белая ромашка, которую гимназистки и женщины-общественницы «продавали» прохожим, которые таким образом тоже вносили свою лепту.

В екатеринбургских архивах сохранилось описание этого благотворительного мероприятия:

- «Праздник начался молебном на Соборной площади, который служил Преосвященнейший Мирофан, епископ Екатеринбургский и Ирбитский. После молебна доктор А.М.Спасский сказал речь о значении праздника. Затем дамы начали продажу цветка по своим участкам. Продажа шла бойко. К вечеру нельзя было встретить ни одного человека, у которого не было бы приколото хотя бы одного цветка. Чистый сбор праздника составил 7443 руб. 13 копеек».

Праздник «Белого цветка» не всегда приходится на Всемирный день борьбы с туберкулезом или празднуется перед Великим постом. Его могут организовать в любое время. Например, в 2009 году общество «Православное просвещение» и Свято-Преображенский собор г. Кировограда приурочили праздник «Белого цветка» к Международному Дню защиты детей, который отмечается в России 1 июня. А в Екатеринбурге с 2008 года празднование «Белого цветка» приходится на 15 июля — день Соборной встречи Всемирного Русского Народного Собора, который проходит в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни».

Источники:

- Добровольческий центр «Парус»

- Журнал «Православный вестник»

- День «Белого цветка». Женская социальная сеть

Дополнительные ссылки на Genon.ru

- Когда отмечают Международный День защиты детей?

- Когда отмечается Всемирный День почки?

- Что такое милосердие?

- Где в Интернете можно найти книгу Николая Соколова «Убийство царской семьи»?

- Где в Интернете можно найти информацию о «Ганиной Яме»?

- Где найти официальный сайт Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»?