Радуница, весенние дзяды — это старинный весений, языческий праздник восточных славян. Этот день и вся предшествующая ему неделя называются Родительскими. Отмечают праздник на 9 день после православной Пасхи. В это время белорусы посещают могилы умерших родственников, очищают их от мусора, который накопился за зимнее время, украшают свежими цветами и приносят еду. Подобные праздники существуют у всех народов мира, но отличительной чертой белорусского дня поминовения мертвых является наличие ритуальной еды, которую приносят на кладбище. Для этого случая готовится специальная пшеничная каша (кутья), обязательно сухая, без соусов и подлив. Все складывается в полотняный мешок, куда дополнительно кладут освещенные в церкви яйца и куличи, а также сыр, соль, блины, сало и в современной традиции — алкогольные напитки. Количество блюд обязательно должно быть нечетным, в некоторых традициях называется конкретная цифра — 7.

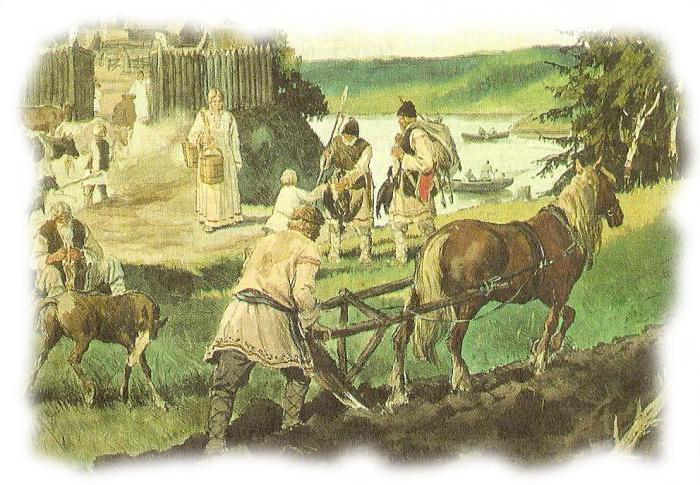

За многие столетия Радуница претерпела ряд существенных изменений, но не утратила своего главного смысла — почтения умерших и веры в загробную жизнь. Культ предков, как и культ Земли, были важными в жизни древних славян, ведь земледелие, собирательство и охота кормили их. Поэтому Землю-Матушку старались всячески “задобрить”, чтобы она дала хороший урожай. А умерших родственников просили в этом помочь. Таким образом, Радуницу, несмотря на ее поминальный характер, нельзя назвать печальной. Древние славяне в этот день веселились, о чем свидетельствуют пословицы и песни. Например, у В. Даля можно найти такие поговорки и приметы, связанные с Радуницей: «Веселы песни о масленице, а веселей того о Радунице», «Веселая масленица — бесстыдная горе-пьяница, а гулливая Радуница — светлой радости приятельница». Изначально Радуницу праздновали три дня. Первый день посвящали обрядам, связанным с почитанием Земли, где находят последний приют усопшие и из которой семя дает новую жизнь и урожай. Второй день отводился для поминания и оплакивания предков. А на третий день все, живущие на этом свете и на «том», праздновали весну.

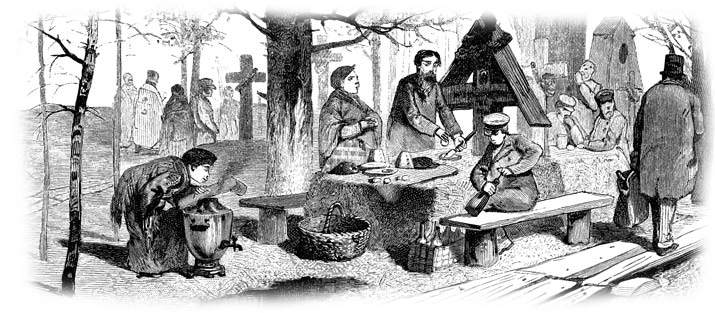

По современной традиции утром на Радуницу люди идут в церковь, где проводится специальная Поминальная Служба, а после обеда отправляются на кладбище. Сначала на могиле производят уборку, а затем проводят ритуал катания яйца. Освящённое в церкви яйцо катают по могиле со словами «Христос воскрес». Затем все молча рассаживаются вокруг могилы, а хозяйка на скатерти раскладывает еду. Торжественная трапеза начинается с приглашения покойного. Обычно говорили: «Святыя радзіцелі, хадзіце да нас хлеба-солі кушаць!» (Святые родители идите к нам хлеб-соль кушать). По окончании поминок говорили: «Маі радзіцелі, выбачайце, не дзівіцеся, чым хата багата, ты і рада» (Мои родители, извините, не удивляйтесь, чем хата богата, тем и рада). Немного еды и спиртного оставляют для усопших, но все понимают, что этим могут воспользоваться и неимущие.

После Радуницы такие люди посещают кладбища с целью найти там еду и спиртное. Таким образом, симбиоз жизни, смерти и выживания, в этот день достигает своего культурологического апогея. Церковь эти ритуалы с едой не приветствует, объясняя, что они являются противоречащими христианским традициям. Но люди даже не задаются вопросом о смысле и принадлежности ритуала, поступая так, как «делали предки». Этот парадокс – один из многочисленных маркеров номинального характера христианизации белорусов, соблюдающих традиции скорее рефлекторно, нежели осознанно. В последние годы радуничные мероприятия переросли в отдельный бизнес-сегмент. За две недели до Радуницы магазины и рынки наполняют бесчисленные букеты ярких искусственных цветов, специальных скатертей- рушников и свечей. Непроданные ритуальные предметы сохраняются до осени, когда отмечается второй в году день поминовения усопших — осенние Дзяды или Сароки. Этот праздник считался более важным в культе поминовения мертвых и отмечался на третьей неделе после православного праздника Покрова. Но сегодня его отмечают 2 ноября, в День памяти, который является официальным государственным праздником.

Отношения Жизни и Смерти – самые прочные и сакральные в истории развития человечества. Жизнь старается победить смерть, а та доказывает свою непобедимость на земле. Культурная традиция Радуницы – очередное многовековое доказательство победы человечества над страхом перед смертью, верою в жизнь после нее. Помнить свой род и свою историю, конечно, важно. Но куда важнее любить и заботится о живых так, чтобы на этом свете им было не хуже чем на «том».

Читать также

Белорусский обряд «Колядные цари»

В 2009 году уникальный белорусский народный обряд «Колядные цари», который существует только в деревне Семежево (Копыльский район, Минская область), вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Каляды

Языческий отголосок белорусского Рождества. В белорусской деревне религиозные праздники Рождества и Богоявления сливаются с языческим ритуалом «Каляды».

«Вождение Сулы»: подарок из древности

Вы знаете, что такое «Вождение Сулы»? Этот белорусский обряд провели в деревне Марковичи Гомельского района. Сула — это копьё, метательное оружие. Возможно, стрела или сула, пущенная в толпу мужчин, была жребием: в кого попадёт, того приносили в жертву языческому богу плодородия. Но это только догадки.

И вроде бы всё хорошо, всем угодили: и народу, и бизнесменам, и чиновникам, и религиозным лидерам, всех всё устраивает, но устраивает ли этот праздник Бога? Бога в которого по оценкам статистов верит большинство нашего населения называя себя православными христианами. И к сожалению, заповеди Которого, мало кто знает и соблюдает по настоящему…

Так что же это за праздник Радуница? И почему настоящие христиане верящие в настоящего Бога не должны в нём участвовать?

Предлагаю вашему вниманию небольшое исследование на данную тему:

Радуница (Радуніца) — весенний языческий праздник восточных славян, связанный с культом предков. После крещения его стали отмечать на Фоминой неделе — в 1-е воскресенье после Пасхи, либо в следующие за ним понедельник или вторник (последнее особенно распространено). Радуница — один из древнейших праздников, когда на могилы прадедов приносят вино и еду, устраивают причитания и игрища (игры, песни и пляски).

http://naslved.org/index.php?app=forums&module=forums§ion=printtopic&client=printer&f=62&t=4007

В этот день, в празднично украшенном доме, хозяйка готовила кушанья для поминания на кладбище. При этом количество блюд должно было быть нечетным. Все складывалось в большой полотняный платок. Добавлялись свяченые яйца или сыр.

Утром шли в церковь, где поминали близких, а после обеда отправлялись на кладбище, каждая семья — к своим могилам. Женщины голосили, мужчины развязывали платок и, достав свяченое яйцо, катали его на могиле со словами «Христос воскрес». Затем молча рассаживались вокруг могилы, где хозяйка на белой скатерти выставляла многочисленные кушанья.

Торжественная трапеза начиналась с приглашения покойного. Обычно говорили: «Святые родзицели, ходзице к нам хлеба-соли кушаць!» По окончании поминок говорили: «Мои родзицели, выбачай-те, не дзивицесь, чем хата богата, тем и рада». Немного еды и водки оставляли для усопших. Остатки кушанья раздавали нищим, и день оканчивался при корчмах с песнями и плясками.

В этот день нежелательно было что-либо сеять или сажать.

В настоящее время Радуница является официальным нерабочим днем (по календарю православной конфессии). Обычаи во многом остались прежними, хотя церковь отрицательно относится к устройству трапезы на могилах.

Ра́доница — особый день поминовения усопших и посещения кладбищ, первый после праздника Пасхи. Совершается на девятый день от Пасхи.

Это общеславянская традиция, воспринятая и поддержанная русской Церковью (у древних славян этот праздник поминовения умерших назывался Радовница, Радошница, Радуница, Родоница, Навий день, Могилки, Гробки, Тризны). В православных Церквях Ближнего Востока и Греции она отсутствует. Этимологически слово «радоница» восходит к корню «рад-» (радование, радость

Значение в христианстве

Радоница как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших». Также можно сказать, что смысл Радоницы в том, чтобы поделиться с мёртвыми радостью Воскресения Христова.

Празднование радоницы

В Беларуси на радуницу после полудня вся семья шла на кладбище к могилам близких, где катали по могиле окрашенные в шелухе яйца, поливали могилы водкой. Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушниками, на который ставили разную еду. Блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Сначала говорили: «Святые родители, ходите к нам хлеба-соли поесть». Потом садились, выпивали и закусывали. Вставая, говорили: «Мои родители, простите, не сердитесь, чем хата богата, тем и рада». Как говорит белорусская присказка, «на радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут».

Белорусские традиции поминовения предков в этот день во много сохранились с языческих времён. Радоница во многом переняла черты языческих праздников поменовения предков — Дедов.

Деды (белор. Дзяды) — в славянской мифологии — души предков, умерших 9 и более лет назад, улетевшие в Ирий.

Также Деды — регулярно проводимые славянские языческие обряды поминания умерших родных.

Обряды поминания проводятся несколько раз в год. Для каждого обряда установлен промежуток времени в 10-14 дней, в течение которого его следует провести. Но при этом обряд всегда проводится в субботу. С христианизацией славянских народов эти обряды трансформировались в родительские субботы и в таком виде существуют до сих пор. Из-за этого затруднено определение происхождения тех или иных обрядовых действий из христианской или языческой традиции.

В некоторых случаях проводятся также Бабы (обряды поминания умерших предков-женщин) и Дети (обряды поминания родственников, умерших до достижения совершеннолетия). «Бабы» всегда проводятся в пятницу, а «Дети» — в четверг, предшествующий соответствующей дате «Дедов»

Обычно в дни «дедов» люди идут к могилам родных, чтобы почтить их памятью. Подаётся поминальная еда, которая должна быть горячей (для того, чтобы духи могли вдыхать поднимающийся пар от пищи, приготовленной в их честь). Кроме того, на столе кладут больше ложек — для Предков. Каждого умершего предка называют по имени.

В целом в течение года обряды поминания проходят по сходному сценарию, хотя для каждого такого обряда существуют особенности (необходимость особых блюд на столе, необходимость определенного количества блюд, совершение определенных обрядовых действий и т. п.)

В Белоруссии и на Украине особенно почитаем обряд, проводимый в субботу, близкую к 21 октября.

РАДУНИЦА : НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ИЛИ ОПАСНЫЙ ОБРЯД?

Большой энциклопедический словарь:

РАДУНИЦА – весенний языческий праздник у восточных славян, связанный с поминовением предков.

Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н.Ушакова:

РАДУНИЦА (радоница) – религиозный обычай поминания умерших на могилах на послепасхальной неделе, сохранившийся как пережиток древнего культа мертвых.

Множество людей на девятый день после празднования православной Пасхи отправляются на кладбища, чтобы отметить день поминовения усопших. В этот день повсеместно можно наблюдать примерно одинаковую картину: вокруг могил сидят люди, едят, пьют спиртное… и общаются с умершими родственниками. Если бы это действие не превратилось в массовое, то отдельно взятая могила с разложенными на ней яйцами, колбасой и прочей снедью казалась бы странной. Но действие, в которое погружается очень большая часть населения страны, начинает казаться чем-то правильным, древним и традиционным для Беларуси именно в силу массовости этого явления.

Действительно, исследователи предполагают, что культ предков берет истоки именно на белорусской земле и что термин «восточные славяне» неуместен, ибо изначально отмечали этот праздник только западные литвины (западные белорусы).

В России этот праздник вместе с Иваном (Яном) Купалой появился, по историческим меркам, совсем недавно: только после войны Московии с Великим Княжеством Литовским в 1654-67 гг., когда царь Алексей Михайлович напал на Речь Посполитую и вывез около 300 000 пленных литвинов (белорусов) в качестве рабов в Московию. Именно от этих порабощенных белорусов местные финские народы Московии и переняли празднование Радуницы и Ивана Купалы.

Появление этих праздников в России в XVII-XVIII веках проследил известный собиратель русского фольклора И.П. Сахаров (1807-1863гг.): «Литовцы выходят во вторник на могилы своих родителей, в 2 часа пополудни, обедать и поминать их за упокой. Сначала начинается катание на могилах красных яиц, потом обливание могил медом и вином. Яйца раздаются нищим. Могилы накрываются белым столечником, устанавливаются кушанья. По старым приметам кушанье должно состоять из нечетных блюд и сухих. Богатые раздают бедным кушанья для родительской трапезы. После сего приветствуют родителей: «Святые родзицели, ходзице к нам хлеба-соли кушаць!» – И садятся на могилах поминать их. По окончании поминок говорят: «Мои родзицели, выбачайте, не дзивицесь, чем хата богата, тем и рада». Остатки кушанья раздаются нищим, и день оканчивается при корчмах с песнями и плясками». Само собой разумеется, что под «литовцами» Сахаров понимал именно нынешних белорусов, что и видно из приведенных языковых примеров. («Сказаний русского народа», издание 1836 года

Культ предков зародился в языческой культуре и мог праздноваться только на малой части Европы: в Центральной и Западной Белоруссии (Литва, Ятвягия, Дайнова) и в Мазовии (ныне Польша), а также у прусов, то есть у западных балтов. Остальные народы Евразии не могли осуществлять этот обычай по простым причинам: умерших людей там сжигали или хоронили в земле с запретом возвращения к могилам.

Смысл этого праздника у древних земледельцев состоял в том, что умершие предки, похороненные в земле, связаны с ее богатством и возможностями. Именно они и могут повлиять на будущий урожай. По сути, люди обращались к умершим родственникам за помощью через предложение им кушанья и через общение с ними.

Сегодня Радуница носит характер вовсе не «славянский»: его активно отмечают в глубоко неславянских, но православных регионах – в Башкирии, в Перми, в Бурятии, на Алтае, в том числе его отмечают даже чукчи, принявшие православие. На сегодняшний день праздник Радуница трактуется как «часть православия».

Но, даже замаскировавшись под православный праздник, культ предков был и остается языческим обрядом. Участие в языческих обрядах не только не приветствовалось Богом, но было строго наказуемо Им. Еврейский народ, отделенный Богом для Себя, не мог следовать языческим традициям или обычаям, которые предполагают поклонение идолам или другим божествам.

«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим» (Второзаконие 18:9-14).

К какой бы вере вы ни относили себя – православной, католической, протестантской – если вы верите в Бога, если поклоняетесь Иисусу Христу, то вы не можете быть участником языческих культов. Все вы являетесь детьми Божьими и отделены Им для Него.

«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1Коринфянам 10:21).

Некоторые, возможно, спросят: неужели нельзя ходить к могилам родственников? Можно, но только для того, чтобы убрать могилу, поставить цветы, но ни в коем случае не устраивать трапезу и не разговаривать с мертвыми.

«Что касается народного обычая «поминания» на кладбищах спиртными напитками и едой, то он не исходит от Церкви. На могилах категорически не допустимо пьяное пиршество, когда люди начинают забывать, зачем и к кому они пришли. Кроме того, не следует оставлять на могилах ничего съестного», – комментирует праздник протоиерей Игорь Коростылев.

Если задать вопрос людям, находящимся в это время на кладбище, что значит для них это действие, мало кто ответит что-то вразумительно. Самый распространенный ответ: «Все так делают – и я так делаю». Но незнание не освобождает от наказания. Грех, который совершает человек, имеет силу тянуть за собой проклятье. Вот почему Бог говорит: «Будь непорочен пред Господом, Богом твоим!»

Может быть, ради своего будущего и будущего своих детей стоит нарушить странную традицию и начать делать угодное перед Своим Богом – Иисусом Христом, так как Он «не есть Бог мертвых, но Бог живых».

From Wikipedia, the free encyclopedia

(Redirected from Radonista)

«Radunitsa» redirects here. For the Polish town in Gdańsk County, Pomeranian Voivodeship, see Radunica.

| Radonitsa | |

|---|---|

Wake in the cemetery |

|

| Observed by | Russian, Belarusians and Ukrainian communities worldwide |

| Frequency | annual |

Radonitsa (Russian Радоница, «Day of Rejoicing»), also spelled Radunitsa, Radonica, or Radunica, in the Russian Orthodox Church is a commemoration of the departed observed on the second Tuesday of Pascha (Easter) or, in some places (in south-west Russia), on the second Monday of Pascha.[1] In Ukrainian tradition it is called Provody (Проводи).

History and meaning[edit]

The Slavs, like many ancient peoples, had a tradition of visiting family members’ graves during the springtime and feasting together with them. After their conversion to Christianity, this custom transferred into the Russian Orthodox Church as the festival of Radonitsa, the name of which comes from the Slavic word «radost'», meaning «joy.» In Kievan Rus’ the local name is «Krasnaya Gorka» (Красная горка, «Beautiful Hill»), and has the same meaning. In Serbia, the day is called «Pobusani ponedeonik» (Побусани понедеоник) i.e. «The Tomb-Sweeping Monday». The word «ponedeonik» is a more archaic form, the standard form for Monday in modern Serbian is «ponedeljak».

It may seem strange to call a memorial for the departed «joyful,» but the Christian belief that lies behind this joy is the remembrance of Jesus’ Resurrection and the joy and hope it brings to all.

Because of the importance of the last few days of Holy Week, and because of the joy of the Resurrection, the Typikon (Ustav) forbids, as in other festal periods, special prayers for the departed, e.g. a Panikhida, (except for funerals, which, obviously, cannot be postponed) from Great and Holy Thursday through Thomas Sunday (a period of eleven days). Therefore, the first opportunity after Pascha to remember the dead is on the second Monday of Pascha. However, because in Orthodox countries, a number of monasteries follow the custom of fasting on Mondays, the feast is often celebrated on Tuesday, so that all may partake of eggs.

Ancient tradition[edit]

The practice of greeting the dead with the Resurrection is not merely a «baptism» of pagan practices, but has antecedents in the ancient Church. S. V. Bulgakov records the following:

The commemoration of the departed after Pascha was also done in extreme antiquity. St. Ambrose of Milan (340 – 397) says in one of his sermons: «It is truly meet and right, brethren, that after the celebration of Pascha, which we have celebrated, to share our joy with the holy martyrs and by them as participants in the suffering of the Lord, to announce the glory of the resurrection of the Lord». Although these words of St. Ambrose relate to martyrs, they may be an indication of our custom to commemorate the departed after Pascha on Monday or Tuesday of Thomas Week because the beginning of the solemn commemorations in the faith of those who died is established in the New Testament Church as a pious custom to the memory of the martyrs, [both] among the martyrs buried in antiquity and the others who have died.[2]

St. John Chrysostom (349 — 407) also bears testimony that in his day they celebrated a joyful commemoration of the departed on Tuesday of Saint Thomas Week in his Homily on the Cemetery and the Cross.

Practices[edit]

Although the Typikon does not prescribe any special prayers for the departed on these days, the memorial is kept as a pious custom. Unlike the various Soul Saturdays throughout the year, there are no changes made to Vespers, Matins or the Divine Liturgy, to reflect this being a day of the dead.

On this day, after Divine Liturgy, the priest will celebrate a Panikhida in the church, after which he will bless the paschal foods that the faithful have brought with them. The clergy, with incense and candles, will then go in procession with the cross, followed by the faithful, to visit the graves of departed believers either in churchyards or in cemeteries. At the graves, paschal hymns are chanted together with the usual litanies for the departed, concluding with the moving «Memory Eternal» (Вѣчнаѧ памѧть,Viechnaia pamiat).

The paschal foods will then be consumed with joy by the friends and relatives of the deceased. It is common to place an Easter egg, a symbol of Christ’s coming forth from the Tomb, on the graves of the departed, saluting them with the traditional paschal greeting: «Christ is Risen!» This practice is both to remind the faithful of the General Resurrection of the dead, and to «announce the Resurrection» of Christ to the departed.

Customs[edit]

Among the traditions that have grown up around Radonitsa, the following are noteworthy:

- Foods traditionally eaten at Radonitsa are: funeral koliva, dyed eggs, kulichi, pancakes, dracheni, honey prianiki, and cookies.

- Radonitsa begins the marriage season. Since weddings are forbidden during the Great Lenten Fast (because that time should be devoted to penance and self-examination, rather than merrymaking), as well as during Bright Week (because at that time we commemorate nothing else except the Resurrection), with Radonitsa comes the time for weddings.

- Men and women traditionally give gifts to their in-laws (more kindly known as «God-given» family members), at Radonitsa, so that joy may be in every house.

See also[edit]

- Panikhida

- Prayer for the Dead

- Koliva

- Paschal cycle

Notes[edit]

- ^ [1] «Archbishop Averky – Liturgics — The Sunday of Antipascha», Retrieved 2011-12-26

- ^ S. V. Bulgakov, Handbook for Church Servers, 2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 1900), pp. 586-589. Tr. by Archpriest Eugene D. Tarris © 2007.

External links[edit]

Wikimedia Commons has media related to Radonitsa.

- Day of Rejoicing Orthodox synaxarion for Radonitsa

- Radonitsa History Archived 2006-02-13 at the Wayback Machine

- «What is a Radonitsa?» a modern Synaxarion for Radonitsa

- Photo: blessing paschal foods on Radonitsa Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine

- Radonitsaby Gregory Orloff Archived 2007-09-30 at the Wayback Machine

From Wikipedia, the free encyclopedia

(Redirected from Radonista)

«Radunitsa» redirects here. For the Polish town in Gdańsk County, Pomeranian Voivodeship, see Radunica.

| Radonitsa | |

|---|---|

Wake in the cemetery |

|

| Observed by | Russian, Belarusians and Ukrainian communities worldwide |

| Frequency | annual |

Radonitsa (Russian Радоница, «Day of Rejoicing»), also spelled Radunitsa, Radonica, or Radunica, in the Russian Orthodox Church is a commemoration of the departed observed on the second Tuesday of Pascha (Easter) or, in some places (in south-west Russia), on the second Monday of Pascha.[1] In Ukrainian tradition it is called Provody (Проводи).

History and meaning[edit]

The Slavs, like many ancient peoples, had a tradition of visiting family members’ graves during the springtime and feasting together with them. After their conversion to Christianity, this custom transferred into the Russian Orthodox Church as the festival of Radonitsa, the name of which comes from the Slavic word «radost'», meaning «joy.» In Kievan Rus’ the local name is «Krasnaya Gorka» (Красная горка, «Beautiful Hill»), and has the same meaning. In Serbia, the day is called «Pobusani ponedeonik» (Побусани понедеоник) i.e. «The Tomb-Sweeping Monday». The word «ponedeonik» is a more archaic form, the standard form for Monday in modern Serbian is «ponedeljak».

It may seem strange to call a memorial for the departed «joyful,» but the Christian belief that lies behind this joy is the remembrance of Jesus’ Resurrection and the joy and hope it brings to all.

Because of the importance of the last few days of Holy Week, and because of the joy of the Resurrection, the Typikon (Ustav) forbids, as in other festal periods, special prayers for the departed, e.g. a Panikhida, (except for funerals, which, obviously, cannot be postponed) from Great and Holy Thursday through Thomas Sunday (a period of eleven days). Therefore, the first opportunity after Pascha to remember the dead is on the second Monday of Pascha. However, because in Orthodox countries, a number of monasteries follow the custom of fasting on Mondays, the feast is often celebrated on Tuesday, so that all may partake of eggs.

Ancient tradition[edit]

The practice of greeting the dead with the Resurrection is not merely a «baptism» of pagan practices, but has antecedents in the ancient Church. S. V. Bulgakov records the following:

The commemoration of the departed after Pascha was also done in extreme antiquity. St. Ambrose of Milan (340 – 397) says in one of his sermons: «It is truly meet and right, brethren, that after the celebration of Pascha, which we have celebrated, to share our joy with the holy martyrs and by them as participants in the suffering of the Lord, to announce the glory of the resurrection of the Lord». Although these words of St. Ambrose relate to martyrs, they may be an indication of our custom to commemorate the departed after Pascha on Monday or Tuesday of Thomas Week because the beginning of the solemn commemorations in the faith of those who died is established in the New Testament Church as a pious custom to the memory of the martyrs, [both] among the martyrs buried in antiquity and the others who have died.[2]

St. John Chrysostom (349 — 407) also bears testimony that in his day they celebrated a joyful commemoration of the departed on Tuesday of Saint Thomas Week in his Homily on the Cemetery and the Cross.

Practices[edit]

Although the Typikon does not prescribe any special prayers for the departed on these days, the memorial is kept as a pious custom. Unlike the various Soul Saturdays throughout the year, there are no changes made to Vespers, Matins or the Divine Liturgy, to reflect this being a day of the dead.

On this day, after Divine Liturgy, the priest will celebrate a Panikhida in the church, after which he will bless the paschal foods that the faithful have brought with them. The clergy, with incense and candles, will then go in procession with the cross, followed by the faithful, to visit the graves of departed believers either in churchyards or in cemeteries. At the graves, paschal hymns are chanted together with the usual litanies for the departed, concluding with the moving «Memory Eternal» (Вѣчнаѧ памѧть,Viechnaia pamiat).

The paschal foods will then be consumed with joy by the friends and relatives of the deceased. It is common to place an Easter egg, a symbol of Christ’s coming forth from the Tomb, on the graves of the departed, saluting them with the traditional paschal greeting: «Christ is Risen!» This practice is both to remind the faithful of the General Resurrection of the dead, and to «announce the Resurrection» of Christ to the departed.

Customs[edit]

Among the traditions that have grown up around Radonitsa, the following are noteworthy:

- Foods traditionally eaten at Radonitsa are: funeral koliva, dyed eggs, kulichi, pancakes, dracheni, honey prianiki, and cookies.

- Radonitsa begins the marriage season. Since weddings are forbidden during the Great Lenten Fast (because that time should be devoted to penance and self-examination, rather than merrymaking), as well as during Bright Week (because at that time we commemorate nothing else except the Resurrection), with Radonitsa comes the time for weddings.

- Men and women traditionally give gifts to their in-laws (more kindly known as «God-given» family members), at Radonitsa, so that joy may be in every house.

See also[edit]

- Panikhida

- Prayer for the Dead

- Koliva

- Paschal cycle

Notes[edit]

- ^ [1] «Archbishop Averky – Liturgics — The Sunday of Antipascha», Retrieved 2011-12-26

- ^ S. V. Bulgakov, Handbook for Church Servers, 2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 1900), pp. 586-589. Tr. by Archpriest Eugene D. Tarris © 2007.

External links[edit]

Wikimedia Commons has media related to Radonitsa.

- Day of Rejoicing Orthodox synaxarion for Radonitsa

- Radonitsa History Archived 2006-02-13 at the Wayback Machine

- «What is a Radonitsa?» a modern Synaxarion for Radonitsa

- Photo: blessing paschal foods on Radonitsa Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine

- Radonitsaby Gregory Orloff Archived 2007-09-30 at the Wayback Machine

Славянский календарь разнообразен и изучение его приводит к очень интересным размышлениям не только исследователей культурологов или же историков, но и простых людей. Ведь множество славянских праздников вызывают смешанные чувства, так как по своей сути и

Конечно, и столь спорному факту можно найти оправдание, ведь язычество и поклонение богам были невероятно сильными культами в жизни древних славян. Поэтому искоренить полностью праздники и традиции было невозможно, люди бы попросту не поверили в единственного Бога, отвечающего за все и всех.

Славянский праздник сегодня – это скорее простое напоминание современным людям, о том, что жизнь и религия наших прародителей существенно отличалась от теперешнего привычного уклада нашей повседневности. Но при этом интерес к прошлому, жизни и религии в частности древних славян с каждым годом только усиливается.

Одним из важных весенних славянских народных праздников считалась Радоница или, как ее еще называли, Радуница. Празднование происходило 1 мая, и главной целью было почитание предков и посещение могил уже умерших.

Как проводили Радоницу древние славяне?

Древние славяне нисколько не боялись Радуницы, так как не боялись умереть, считая, что есть две жизни, одна из них земная, а вторая Небесная — вечная. Хорошим символом в этот день являлся дождь, так как наши предки верили, что эта вода с Небес именно обладает целебной силой.

Истоки названия Радоница?

По некоторым легендам дошедших до наших дней прародители называли праздник Радоница в честь древнеславянских богов, которые охраняли и берегли души всех умерших. Для того чтобы заполучить одобрение и милость этих самых богов, славяне приносили на кладбище разнообразные дары.

В иных источниках можно найти информацию о том, что свое имя праздник берет от слов род и радость, по их утверждениям именно поэтому в этот день не стоило грустить, а только веселиться, ведь в этот день все умершие были рядом с живыми.

Несмотря на огромное количество споров все же большинство источников убеждают нас в том, что наши предки считали Радоницу светлым и веселым праздником. С этого начиналось настоящее тепло, прилетали птицы, земля наполнялась по-настоящему весенним солнцем и люди могли наслаждаться весенней природой. В этот день было принято не просто почитать умерших близких или же далеких предков, а относиться к ним как к живым и находящимся рядом. Их благодарили за все, и просили о помощи во всех сферах жизни.

Подношения на кладбища в Родоницу

У древних славян существовал целый обряд, связанный с походом на погост в этот день. С собой обязательно приносились дары в виде еды и напитков (кутя, яйца, блины, брага и пиво). После чего на местах захоронения люди вспоминали усопших — грустили и только после этого покидали кладбище, отправлялись на пиршество и настоящее веселье в деревне.

В современном мире славянский праздник Радуница потерпел некоторые изменения, и теперь он известен нам как Родительский день. В этот день мы посещаем могилы и ухаживаем за ними и раздаем еду всем страждущим.

Древние традиции на Радуницу

Как и мы в современном мире наши предки устраивали на могилах пышные трапезы, только после этого они могли поспать возле могилы. Естественно в наше время такое запрещается христианством и церковью, существует множество дурных

С наступлением вечера все собирались в деревне на веселые гулянья до рассвета за одним большим столом. Наши предки тщательно готовились к приходу душ умерших и для того чтобы достойно встретить их на окне оставляли воду, специально рассыпались хлебные крошки и зажигались свечи. За столом во время пиршества обязательно ставилось 3 дополнительные тарелки, которые предназначались для еды души усопшего.

Некоторые поселения наших предков предпочитали в этот день остаться дома, так как верили, что души близких необходимо встречать дома. Также еще одним обрядом наших предков было обязательное приготовление постиранного белья и растапливание бани – все это оставлялось на сутки, и никто не имел право туда зайти. Поутру вся члены семьи искали следы пребывания души умершего родственника.

После пышной трапезы хозяйки раздавали еду нищим и страждущим, как бы от имени усопшего. Наши предки верили, что таким образом смогут добиться милости от душ умерших предков.

30 апреля -1 мая: праздник Родоница, Живин день, Ночь Костров, Летень (славяне), Вальпургиева ночь (германцы), Бельтайн (кельты, англичане) — когда открываются границы между Мирами

СВЯТОДНИ /праздники/ Славян

Родоница

Этот день назван в честь Рода, бога семьи и Вселенной.

Род – Единый Бог Славян

Род — Родитель всего живого и сущего.

Он – Отец и Мать богов. Род участвует во всех порождениях, в том числе и людей. Род – Вселенная.

Род породил все что мы видимо вокруг. Он отделил мир видимый, явный — Явь, от мира невидимого, духовного — Нави. Он отделил Правду от Кривды.

Род упоминает в летописях с главными божествами вместе с Рожаницами, сопровождавшими его женскими божествами. Род и рожаницы считались умершими предками патриархального рода, который сородичи считали своими покровителями. Они так же имели и древнее наименования щур, дед.

Некоторые ученые считают Рода самым древнейшим божеством, покровителем плодородия (кстати, именно отсюда идут слова приРода, плодоРодие, уРожай). Более того, в нем видят верховное божество, повелителя туч, творца жизни на Земле. А еще согласно верованиям славян именно Рода посылает с небес на Землю души людей, когда рождаются дети.

Родоница наступит через 40 дней после весеннего Равноденствия

Тридцатого апреля заканчиваются последние весенние холода. С заходом солнца открывают зачин.

В этот день поминают предков, призывают их посетить землю: «Летите, милые деды…».

Ходят на могилы, принося поминальные дары: блины, овсяный кисель, пшённую кашу, крашенные яйца-писанки. После зачина начинается тризна: воины на горе «боряхуся по мертвецы», показывая своё боевое искусство.

С высокой горы катают крашенные яйца, соревнуясь. Побеждает тот, чье яйцо укатится дальше, не разбившись. К полуночи, на той же горе раскладывают дрова для большого костра.

Этот день РОДОНИЦА назван в честь Рода, бога семьи и Вселенной. Почитание Духов-Предков, связанное с их перевоплощением в кругу сородичей, объединяло общину руссов. Свещеннодейства родительских дней и особо Родоницы, обеспечивали целостность Рода.

Еще до своего появления на свет каждый русс уже составлял неотъемлемое звено наследственной цепи. Смысл самого празднества Родоницы и заключался в соединении Духов-Предков с еще не родившимся (не воплотившимся) потомством. Именно тогда Род осознавал себя как единую нерасторжимую сущность. Преемственность связывала поколения в замкнутое Волшебное Кольцо.

В русиче (русском) воля предков живет внутри, она единосущна и единокровна Роду — Волшебному Кольцу. Она есть Дух Народа. Потому на голову предателя Рода и обрушивались самые страшные проклятья, что он — раскольник, рвал Волшебное Кольцо. И действенность этих проклятий признавалась всеми и в позднейшие времена, ибо здесь обращаются к силам столь древним и столь властным…

Арабские путешественники говорили, что русичи-русы были непобедимы в битвах, пока они не стали христианами.

Русич не страшился смерти, ведь умирающий уходил только из земной Яви, но не покидал Рода; он присоединялся к своим Предкам-Духам, продолжая существование, теперь уже как родоохранная Сила-Могущество. Лишь черные души предателей Рода должны умереть вместе с телом и угаснуть навеки.

Родоница знаменовала начало настоящего тепла. В ночь Родоницы разжигали большие костры и начинали празднование Живина дня (Заполночь начинается праздник — Живин День)

Живин День

Первого Мая (Травеня) славяне празднуют Живин день. Праздник был посвящен Живе (или Живице , что означает «дающая жизнь») — богине рождения и плодородия, дающей жизнь всем созданиям, жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Она — подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

Жива — богиня Животворящих Сил Природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов, а также покровительница юных девушек и молодых жен.

Ее почитали на сороковой день от заката Божича-Коляды и Рождества Ярилы (т.е. от весеннее Равноденствия, когда День уже стал больше Ночи). Иногда богиню Живу звали Ярилица. Такое имя Жива получила за то, что имела власть пробуждать ярую силу жизни во всем, что имеет душу. Она также являлась дочерью и одной из ипостасей богини-матери Лады (супруги Даждьбога), «отвечающей» за здоровье и исцеление всего сущего. Считалось, что, когда Жива покидает какую-то душу, ее место занимает богиня Мара, и в тело приходит смерть…

При христианстве культ богини Живы был лживо подменён иудохристианами культом «Параскевы Пятницы».

Весенний славянский праздник Богини Живы, Богини Весны и Жизни во всех ее проявлениях начинался первого мая, заполночь. Считалось, что в эту ночь открывались границы между мирами Яви, Нави и Прави.

В Живин день — женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Таким образом они прославляют Живу, которая оживляет природу, посылая на Землю весну. Все прыгают через Огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы:

Кто прыгнет высоко

У того смерть далеко.

Здесь же затеваются веселые игрища и ведутся хороводы вокруг костра:

Коло яри светом зарим

Мару борем, благодарим

Ярило, Ярило, яви свою силу!

Также разыгрывались представления-сказки, персонажи которых путешествовали в мир Нави и возвращались в Явь. Эти празднества напоминали архаичные встречи весны на исконной земле ариев (Даария-Арктида), которые считаются предками славян — в Приполярье. Тогда больных везли на санях, чтобы они могли исцелиться под живительными лучами солнца. С рек сходил лед, и в них появлялось много рыбы, возвращались мигрировавшие в более теплые края звери… Жизнь и Солнце побеждали смерть. Этот культ просуществовал более 10 000 лет и, преобразившись, стал Живиным днем у славян.

С наступлением утра собравшиеся начинали угощаться печеньем, изготовленным в виде жаворонков. Кроме того, принято было отпускать в этот день на волю живых птиц, выкликая:

Жаворонушки, летите!

Нам зима-то надоела, много хлебушка поела!

Вы летите и несите Весну красную, лето жаркое!

Жива — богиня Животворящих Сил Природы, весенних бурлящих вод, первых зеленых побегов, а также покровительница юных девушек и молодых жен.

Она — подательница Жизненной Силы Рода, делающей все живое собственно живым.

Другими словами, Жива – это жизнь, оживление, всё живое…

Матушка-природа пробудилась от зимнего сна. С каждым днём всё вокруг зеленеет, свежеет, распускается, оживает… Да и как по-другому, ведь весна на дворе? Между тем, наши предки издавна связывали этот процесс пробуждения и обновления с деятельностью славянской Богини Живы.

В Живин день славяне проводили обряды: на приобретение силы, богатства, любви, на очищение и т.п. Считалось, что сны ночью этого дня всегда вещие.

Но, в первую очередь, Живин день — это праздник, который славяне посвящали богам, дающим земле самое нужное — плодородие. Наши предки в этот день всячески задабривали богов, просили у них богатый урожай и здоровое потомство. Чествования богини устраивали, как правило, у засеянного поля. Наши предки в этот день всячески задабривали богов, прося у них богатый урожай и здоровое потомство… К вечеру разводили обрядовые костры по берегам рек и совершали древний арийский обычай — омовение в реке. Считалось, что весенняя холодная вода очищает от скверны… Женщины устраивали обрядовую пляску с метлами вокруг костра, символически очищая место от нечистой силы. Таким образом они прославляли богиню, которая оживляла природу, посылая на землю весну. Все прыгали через огонь, очищаясь от наваждений (сил Нави) после долгой зимы.

Соберёмся на рассвете,

Чтоб восход увидеть Солнца,

Песнь ему споём, восславим

День прихода девы Живы*.

Ночью все костры горели

На холмах вокруг селений.

Зажигали по обряду –

Кремнем били по железу,

И огонь рождался новый,

Чтобы старое низвергнуть.

Женщины исполнят пляску,

Мётлами, метя пространство,

Чтобы в чистоте, без грязи

Гостью встретить спозаранку.

Согласно древним поверьям, воплощением Богини Жива зачастую воспринималась кукушка. Наши предки верили, что богиня Жизни превращалась в птицу и предвещала продолжение всего живого.

Кукушка прилетает из далёкого Ирия, небесного рая, куда уносятся души умерших, где пребывают девы судьбы, и указывает нам магические часы. Ведь славяне считали, что именно кукушка измеряет время жизни человека в Яви – так звался физический мир, в отличие от Нави – мира потустороннего…

Все мы с детства помним рассказы о том, что кукушка отсчитывает часы нашего рождения, жизни и смерти. Услышав звуки, которые она издаёт, мы прислушиваемся к ним и задаём ей вопрос: «Кукушка-кукушка, сколько лет жить мне осталось?». Вероятно, птица и не слышит нашего разговора с ней, но нам так и хочется, чтобы она отвечала своё бесконечное «ку-ку», от этого как-то спокойнее….

А ещё кукушка предвещала начало лета и сопутствующих ему гроз. По её голосу гадали о том, насколько удачным будет замужество, удастся ли собрать хороший урожай. И никто не задавался вопросом, откуда же ей всё известно, а не ошибается ли вездесущая, почему она знает о будущем и может на него повлиять…

Известен и древний народный обряд чествования кукушки. Девушки осеняли её, кумились между собой и завивали венки на берёзе. Такие действия были связаны с пробуждением сил природы, с расцветом весны. Таким образом, чествуя кукушку, славяне боготворили и принявшую её облик славную Богиню Жива. Они обращались к ней в обращениях, о долголетии, процветании, крепком здоровье. Люди верили, что Богиня может изменить судьбу человека и даровать ему более долгую жизнь.

Летень

Так же в начале мая празднуется Летень, это уже взросление молодца Ярилы, который выростит до мужа Перуна.

1-3 Травень (мая) – Призыв на власть Бога Перуна Летеня.

Обряд Cлавления Бога Перуна Световида во своевременном Престоле своем.

Рождён Весенем яко Ярила во Дите-Летень.

Как во Свой Божий Срок Весень Летеня Рождал

1-3 Летеня-Листеня (мая) – Венчание на власть Бога Перуна Летеня — Летень-Пар. Подтверждает свою Годность Погодой, ярится яко Парень.

Перед Обрядом жрец предъявляет Народу ветви Дуба с распущенными листьями показывает НаРоду явность Летнего Роста – не Почка, но Ветка.

Рости Всё одно. Горы не дно. Дуб не бревно.

Затем, после прохода на святилище через Весенние (Отцовы) врата.

У Треб Камня (Дединца):

Будь Здрав Всебог Перун Весень!

Правь во время Свое!

Да как рождён во свой то срок (Ярилой) да во Божий то прок Весенем да Летень да во свой то срок себя ковал тем да Русь (Славен) да укреплял.

Всебог Есть! Перун Есть! Световид Здесь!

Слава через Нас Да Сутьбы Наши!

Всебогу Перуну Летеню Сварожичу!

(выдаётся своевременный Чин Световида – Летень)

куётся молотом Летень:

Будь Летень Здрав! Собою Правь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Летень Есть! Летень Здесь!

Вальпургиева ночь

Ночь с 30 апреля на 1 мая. Во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтейн, а в некоторых германских землях, у англичан, чехов и литовцев на первое мая принято водить хоровод вокруг Майского древа.

1-е мая с особой торжественностью праздновалось язычниками, то женщины и вообще все те, кто не отказался от языческих обрядов в пользу христианства, несмотря на строгое запрещение, продолжали собираться в недоступных местах, чтобы подобающими образом, то есть песнями и плясками, встретить 1-е мая. Обстановка (костры, дикая местность) способствовали распространению в народе рассказов о ведьмах, собирающихся в эту ночь в различных недоступных местах.

В Средние века в Европе, согласно легендам, канун 1 мая именовался Вальпургиевой ночью и считался грандиозным празднеством ведьм и колдунов. Название Вальпургиевой ночи по христианской легенде связано с именем т.н. Святой Вальпурги, Уимбурнской христианской монахини (Англия), приехавшей в Германию с целью основания монастыря.

Это время, когда, по германским народным поверьям, ведьмы собираются на великий шабаш на горе Броккен. Каждая ведьма, по поверьям, прилетала на шабаш на метле, на вилах или на кочерге. Эти предметы являлись своего рода непременными атрибутами или символами ведьмы. На этом сборище проводились определенные обряды, где ведьмы, колдуны и прочая нечисть пытались помешать благополучному наступлению весны, насылали порчу на людей, домашний скот и т.п. Ведьмы варили магическое зелье, ибо считалось, что травы в Вальпургиеву ночь обретали чудесную силу.

Бельтайн

Для северных кельтов Вальпургиева ночь, или как ее иначе называли — Бельтайн /Бельтэйн/, символизировала окончание зимы и наступление весны — «время большого солнца». Древние кельты верили, что в этот день открываются врата муждумирья.

Отмечаемый в ночь на 1 мая праздник Бельтайн (Beltane или Beltaine) был одним из двух самых важных праздников кельтского календарного года, который делился на два равных периода, открывавшихся большими праздниками — Самайном (Samhain) 1 ноября и Бельтайном (Бельтэйн) — 1 мая.

Эти даты были связаны с важнейшими вехами скотоводческого календаря — выгоном скота на летние пастбища в первые числа мая и возвращение его в стойла на зимний период — к 1 ноября.

С древности обряды, приуроченные к этим двум праздничным дням, имели большое сходство между собой, так как по существу смысловое значение их совпадало: обрядовыми действиями люди стремились обеспечить благополучие своей семьи, всей общины, сохранить основу их благосостояния — скот и посевы. Как и на Самайн, центральным ритуалом праздника Бельтайн было разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов.

По своему происхождению этот обряд, судя по отдельным сохранившимся фрагментам и по описанию его в исторических источниках, связан с культом Солнца, составлявшим важную часть языческих верований древних кельтов. Вот как описывался этот ритуал в средневековых источниках: в течении нескольких дней перед 1 мая жители общины собирали топливо для костров Бельтайна. Только определенные породы деревьев можно было класть в такой, считавшийся священным, огонь. На вершине горы готовили место и топливо для двух костров, а вокруг обоих костров рыли круглый ров, достаточно просторный, чтобы вместить всех собравшихся.

В канун Бельтайна во всех домах селения гасили огни. Задолго до рассвета жители выходили из домов и начинали подниматься вверх, по склону, гоня перед собой весь свой домашний скот. Процессию возглавляли друиды, облаченные в белые плащи.

Достигнув подготовленного для костра места, все становились в ров вокруг костра и молча ждали рассвета. Когда восток начинал алеть, особо уважаемые в селении люди добывали огонь для костра (путем трения друг о друга двух сухих кусков дерева).

Костер зажигался с появлением первых лучей солнца. Пели торжественный гимн солнцу, после чего собравшиеся трижды обходили по рву костер, три раза также прогоняли через огонь скотину (по узкому проходу между кострами), с зажженными факелами в руках обходили животных, вокруг своих земельных участков и домов. Этими же факелами зажигали и новый огонь в очаге.

Цель церемоний с огнем была двоякая: более древняя — умилостивление и почитание сил природы, и прежде всего бога Солнца, направленное на то, чтобы сохранить невредимыми стада, получить хороший приплод скота, урожай на полях. На Шетландских островах эти костры горели обычно три дня, и в эти дни ранним утром каждый житель селения должен был приветствовать Солнце, сказав ему: «Доброе утро!»