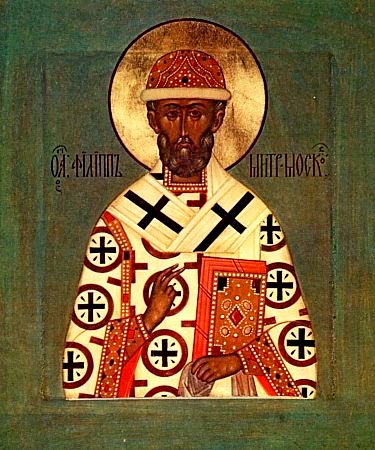

Православные христиане 22 января чтят память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Святой жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Он был против политики государя и заслужил его немилость: был лишен сана и отправлен в ссылку в тверской Успенский монастырь, где в дальнейшем был убит одним из руководителей опричнины — Малютой Скуратовым.

Кто такой святитель Филипп

22 января православная церковь поминает святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России и чудотворца.

В миру будущего святого звали Федором Степановичем Колычевым. Будущий святой происходил из боярского рода. Отец готовил его к государственной службе. Мать же воспитывала в уважении к Господу и благочестии. Именно к молитвам и чтению священных книг лежала душа Федора. Но несмотря на это, до 30 лет он пребывал при дворе Василия III и заслужил симпатию юного Ивана IV. Однако когда в 1537 году в Новгороде поднялся бунт, часть Колычевых встала на сторону зачинщика, и все представители рода оказались в опале. После этого Федор тайно покинул Москву. Его желание уйти из мирской жизни только усилилась.

Федор отправился на север и достиг Онежского озера. Вскоре он перебрался в Соловецкий монастырь и стал послушником. Ему, боярскому сыну, пришлось много и тяжело работать, но это не отвратило Федора от его цели. Через полтора года он был пострижен в монахи с именем Филипп.

В 1548 году игумен Алексий сложил с себя сан и назначил преемником Филиппа, который на этой должности проявил себя как хороший администратор и управитель. Благодаря усилиям нового святителя, Соловецкий монастырь стал культурным и промышленным центром Северного Поморья. Периодически от трудов Филипп уходил в пустынь, где истово молился. Там ему явился Христос в терновом венце, и на месте явления возник родник, над которым возвели часовню.

По велению царя Ивана Грозного монастырь обрастал землями. Также глава государства присылал дорогую церковную утварь. Когда избирался новый московский митрополит, случилось так, что основной кандидат — казанский архиепископ Герман — высказал несогласие с политикой государя и попал в опалу. Тогда престол Московской митрополии предложили Филиппу. 20 июля 1566 года, будучи в Москве, Филипп поставил царю условие — он примет сан, если будет уничтожена опричнина. Царь отказался. После этого Иван Грозный велел священнослужителям уговорить Филиппа уступить, что и произошло.

Филипп начал управлять всей Русской церковью, назначал епископов во все епархии, наблюдал за их деятельностью. Митрополит ходатайствовал перед царем за опальных, старался смягчить его жестокость, отменить смертные казни. В Москве при Филиппе также строились церкви, развивалось книгопечатанье.

Однако зимой 1568 года началась новая волна разгула опричнины. Причиной стала переписка московских бояр с польским королем Сигизмундом. В итоге между митрополитом и царем начался открытый конфликт опять же из-за опричнины. Сначала священнослужитель старался разговаривать наедине с царем. Но Грозный стал избегать встреч с ним. Тогда Филипп стал писать письма государю, но тот прозвал их «филькиными грамотами» и к мнению не прислушался.

Однажды царь и его опричники пришли на службу в ризах и высоких монашеских шапках, а после Иван подошел к Филиппу за благословением, но тот сделал вид, что не видит его. А потом, сказав, что в таком одеянии царя не признает, открыто произнес обличительную речь.

После этого казней стало только больше. Царь выпытывал у людей о планах Филиппа против него. Но пойти открыто против митрополита не мог, потому что того всенародно почитали. Филипп же уехал из Кремля в один из московских монастырей.

Иван Грозный стал готовить церковный суд над митрополитом. В итоге угрозами и подкупами царь заставил свидетельствовать многих церковнослужителей против митрополита. Вскоре Филиппа лишили сана и отправили под арест в Богоявленский монастырь. А позже — на вечное заключение в один из тверских монастырей.

В 1569 год царь отправился в поход на Новгород и послал в монастырь к Филиппу Малюту Скуратова — якобы просить благословения. Однако на самом деле тому надлежало убить святого. 23 декабря Филипп был задушен в своей келье и спешно похоронен.

В 1591 году по просьбе братии Соловецкого монастыря мощи священнослужителя привезли и захоронили в Спасо-Преображенском соборе. С конца XVI века началось его местное почитание с днем памяти 9 января по старому стилю, согласно новому календарю эта дата стала праздноваться 22 января. В 1652 году мощи святителя перенесли в Москву.

Филиппов день — какие обычаи соблюдали на Руси

На Филиппа приступали к активным хозяйственным работам, так как праздники зимние прошли. Приводили в порядок дом, двор, хозяйственные постройки. Лениться и работать плохо было нельзя, чтобы не навлечь на себя беды.

Бытовало поверье, что 22 января можно получить у духа бани — банника — шапку-невидимку. Стоило просто поискать ее в бане, считалось, что дух оставляет ее для добрых людей. Существовал и другой способ получить магический головной убор. Для этого требовалось положить крестик в левый сапог, зайти в баню последним, сесть лицом к стене и начать все проклинать. Согласно поверьям, тогда явится банник и отдаст шапку.

В это время запрещалось критиковать и учить уму-разуму. «Тот, кто запрет нарушит, будет горькие слезы вскоре проливать», — говорили крестьяне.

Что можно делать 22 января в Филиппов день

В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел, пишет utro.ru.

Хозяйки стирали, гладили и мыли полы. Мужчины занимались тяжелым трудом. Правда, перед началом работ обязательно ходили в баню — «смыть с себя Святки» — в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника. Считалось, что только тогда все хлопоты станут легко даваться, а праздничная беспечность уйдет.

Что нельзя делать 22 января в Филиппов день

В этот день категорически нельзя ругаться и ссориться друг с другом. Также не рекомендуется пришивать пуговицы, считалось, что в этом случае не получится избавиться от старых проблем.

Приметы на 22 января в Филиппов день

- Если день ясный, то год будет урожайным и благополучным.

- Если вороны сидят на верхушках деревьев — значит морозы скоро усилятся.

- Также по погоде в этот день определяли, каким будет сентябрь: снег идет — дождливым, сухая и солнечная погода — жарким.

Приблизительное время чтения: 36 мин.

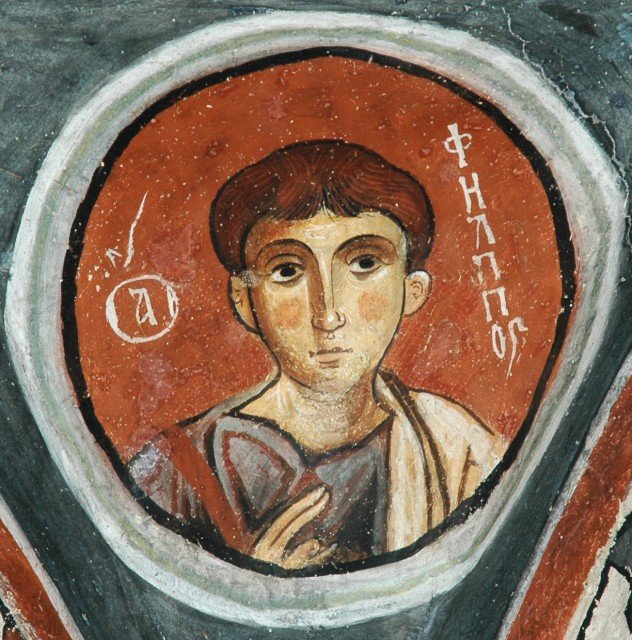

Воскресенье 27 ноября является последним днем перед Рождественским постом, поскольку главным праздником этого дня является память апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Спасителя. Преподобный Филипп Ирапский, святые правоверные царь Иустиниан I и царицы Феодора, святитель Григорий Палама также особо почитаются в это воскресенье.

Святыми покровителями возрождающейся Русской Православной Церкви после десятилетий советских гонений остаются новомученики и исповедники. В 1937 году 27 ноября отдали свою жизнь за веру священномученики Димитрий Беневоленский, Александр Быков, Виктор Ильинский, Алексий Нечаев, Михаил Белюстин, Феодор Баккалинский, Михаил Некрасов, Петр Титов, Алексий Никологорский, Сергий Знаменский, Николай Дунаев, Василий Лихарев, Александр Покровский, Николай Виноградов, Димитрий Лебедев, Порфирий Колосовский, Василий Никольский, Георгий Извеков, Василий Розанов, Сергия Спасский, Александр Чекалов, Сергий Руфицкий, диакон Никола Богородский; мученики Гавриил Безфамильный, Димитрий Рудаков, мученица Анна Зерцалова, преподобномученик Аристарх (Заглодин-Кокорев). Священномученик Феодор Грудаков погиб за Христа в 1940 году, священномученик Сергий Константинов — в 1941.

Воскресенье – выходной день, который каждый христианин посвящает Богу и Его делам, в первую очередь – молитве в храме. В этот день мы откладываем прочие занятия, чтобы участвовать в литургии.

Мы продолжаем проект «Готовимся к воскресенью», чтобы помочь осознанно прийти в храм, заранее изучить традиции и особенности богослужения, познакомиться с отрывком из священного Писания и его толкованиями, а также с краткими житиями святых, поминаемых Церковью в воскресный день 27 ноября.

Воскресенье, 27 ноября 2022 года, апостола Филиппа

Последний день перед началом любого из четырех многодевных постов называется заговенье. В этом году Рождественский пост начинается в понедельник 28 ноября, поэтому на воскресенье накануне приходится заговенье — последний день подготовки.

Подробнее о цели и традициях Рождественского поста читайте в наших материалах:

• Что нужно знать о Рождественском посте?

• Рождественская прелюдия: в чем смысл Рождественского поста?

• Календарь питания Рождественского поста

• Зачем поститься перед Рождеством?

Тропарь апостолу Филиппу

Благоукрашается вселенная,/ Ефиопия ликовствует,/ яко венцем красуема,/ тобою просветившися,/ светло торжествует память твою,/ Богоглаголиве Филиппе,/ вся бо веровати Христу научил еси/ и течение совершил достойно Евангелия./ Тем дерзновенно варит Ефиопская рука к Богу,// Егоже моли даровати нам велию милость.

Перевод: Благоукрашается вселенная, Эфиопия ликует, как бы венцом украшенная; тобою просветившись, она светло торжествует память твою, Богословесный Филипп, ибо всех ты научил веровать Христу и путь завершил достойно Евангелия. Потому дерзновенно простирает Эфиопия руки к Богу; моли Его даровать нам великую милость.

Кондак апостолу Филиппу

Ученик, и друг Твой, и подражатель страсти Твоея,/ вселенней Бога Тя проповеда, Богоглаголивый Филипп;/ того молитвами от врагов пребеззаконных/ Церковь Твою и всяк град Твой// Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Перевод: Ученик и друг Твой и подражатель страданий Твоих, Богословесный Филипп, Богом вселенной Тебя провозгласил. Его мольбами и ходатайством Богородицы Церковь Твою и всякий город Твой от врагов беззаконных сохрани, Многомилостивый.

Молитва апостолу Филиппу

О, святый апостоле Христов Филлипе! Молим тя: сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси нам, рабам Божиим (имена), свыше помощь во время уныния, да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове; да прославим великолепое и́мя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

День памяти святых

Апостол Филипп

Рассказ об апостоле читайте в нашем материале.

Преподобный Филипп Ирапский (1527)

Был основателем Ирапской пустыни. Вскоре после кончины святого Филиппа на месте его подвига возник Красноборский Филиппов монастырь.

Круглый сирота в 12 лет Феофил поселился вблизи Комельской обители и жил подаянием. Преподобный Корнилий принял его в обитель и через три года постриг с именем Филипп. Кроткий, смиренный и трудолюбивый, он по ходатайству братии был удостоен священства.

Стремление к высшим подвигам побудило его удалиться в Белозерскую округу. Здесь, пользуясь покровительством князя Андрея Шелешпанского, выделившего ему землю близ реки Ирапа, в 45 верстах от Череповца, преподобный поставил часовню во Имя Пресвятой Троицы и соорудил себе келлию. Молва о святом пустыннике распространилась по всей округе, и к нему стали стекаться иноки. Вскоре на месте часовни была поставлена церковь во Имя Святой Живоначальной Троицы. Преподобный Филипп провел в пустыни 15 лет и скончался в возрасте 45 лет. Мощи его были положены под спудом в Троицком храме. Над его гробницей была икона, написанная по видению иноком Феодосием.

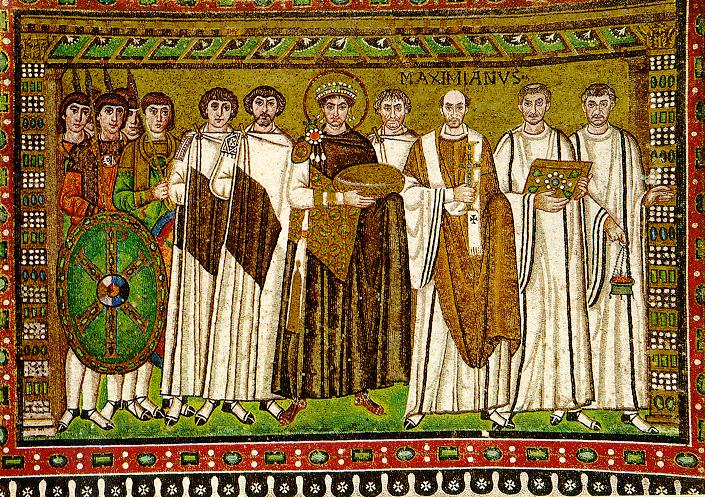

Святые правоверные царь Иустиниан I и царица Феодора (VI)

Краткой рассказ о православном императоре, гимнографе и строителе храмов, слушайте на радио «Вера».

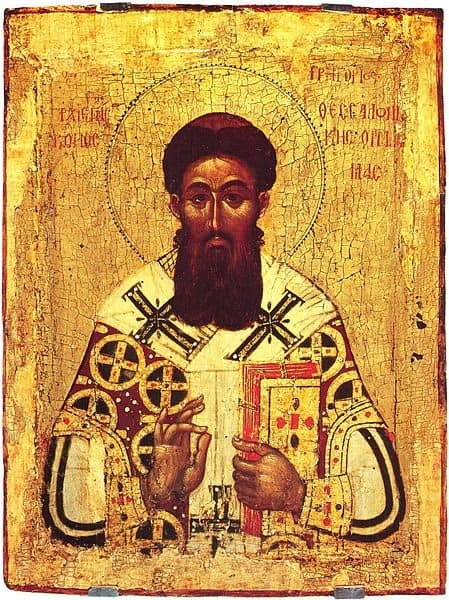

Святитель Григорий Палама (1296 — 1357)

Читайте в наших материалах:

В чем чуть учения святителя Григория?

О «ядерной физике» православного богословия

Что такое синергия?

Новомученики и исповедники Российские

Священномученик Димитрий Беневоленский (10 октября 1983 — 27 ноября 1937)

В первый раз отца Дмитрия вместе со старостой арестовали 16 января 1929 года по обвинению в том, что он совершил 28 октября 1928 года торжественное богослужение «с целью возбуждения суеверия в массах населения для извлечения таким путем материальных выгод». Старосту обвинили в том, что он помогал священнику устроить торжественное богослужение.

В середине января 1929 года в местной газете появилась статья, где говорилось, что священник в селе Паношино решил устроить крестный ход и не получил на это отпор местных властей, хотя вместо иконы Николая чудотворца из Николо-Теребенского монастыря паношинские верующие принесли свою икону, с которой и ходили. «Всяк об этой проделке знал, – писалось в газете, – ячейка ВКП(б) знала. Все знали, но мер против такого безобразия не приняли… А паношинский поп речь верующим загнул: «Не попадайтесь, овцы, в волчьи зубы…»

Волками он называл удомельских культурников, виковцев и партийцев.

Сейчас, когда деревня выбирает советы, нужно зорко следить за поповскими проделками».

Читать житие

Исстари в этих местах сложилась традиция: в конце октября ходить по селам с иконой Николая чудотворца, которую приносили монахи из Николо-Теребенского монастыря. В село Паношино крестный ход с иконой прибывал 28 октября. В этот день торжественно служился перед образом молебен, а затем с иконой и молебнами ходили по домам. В конце двадцатых годов власти стали закрывать последние монастыри, и хотя в октябре 1928 года монахи в Николо-Теребенском монастыре еще служили, но по округе стало известно, что в этот год они с иконой не пойдут, ожидая закрытия монастыря.

Прискорбно было для верующих нарушить древнюю традицию и отказаться от крестного хода. В Троицком храме хранилась чтимая икона Николая чудотворца, которую передали сюда еще в 1925 году из закрытого тогда в Вышнем Волочке Казанского монастыря.

В октябре 1928 года состоялось заседание приходского церковного совета, на котором староста храма предложил сохранить традицию крестного хода и молебна перед иконой святителя Николая. Отец Дмитрий дал на это свое благословение и со своей стороны пожертвовал для иконы киот. Для большего удобства были сооружены носилки.

28 октября состоялся крестный ход с иконой Николая чудотворца, причем все было совершено с такой торжественностью и благоговением, с таким религиозным подъемом, что не осталось и следов того тяжелого переживания, которое охватило было души благочестивых крестьян, когда они узнали, что крестного хода с иконой из монастыря не будет.

Случись это в иное время, все осталось бы без последствий, но власти как раз приняли решение об усилении гонений…

За девять лет служения в Паношине о. Дмитрия прихожане полюбили его и после его ареста в января 1929 года стали ходатайствовать о его освобождении. Был собран сельский сход, который постановил: «Мы, граждане села Паношина… в количестве тридцати двух человек, бывших на сельском сходе… имели суждение об аресте настоятеля храма села Паношина священника Дмитрия Беневоленского и церковного старосты гражданина села Паношина Александра Щеголева, последовавшего вследствие обхода священником села Паношина в октябре прошлого года с иконой Николая чудотворца, взятой из местного храма, в память дня прихода чудотворной иконы того же угодника из монастыря Николая Теребени, которая в истекшем году в обход селений не ходила.

Народ обсудил означенный вопрос и принял во внимание, что инициатива этого обхода с иконою принадлежала церковному совету села Паношина и была произведена исключительно по желанию верующих, но никак не по инициативе церковного старосты гражданина А.В. Щеголева и священника Беневоленского, и что священник Беневоленский совершил означенный обход единственно по желанию верующих, что подтверждается тем, что перед обходом священник Беневоленский вначале совершенно отказывался от обхода и лишь после усиленных просьб прихожан объявил последним о своем отказе от уплаты ему… какого-либо вознаграждения за эти молебны. И действительно, им ни от кого не было взято ничего за эти службы.

На основании изложенного сход постановил возбудить ходатайство перед властями об освобождении священника Беневоленского и гражданина Щеголева из-под ареста, как основанного на неправильных данных. В случае необходимости поручительства, все нижеподписавшиеся граждане дают свое поручительство как за священника Беневоленского, так и за гражданина Щеголева».

23 января 1929 года следователь допросил священника. На вопросы о. Дмитрий ответил, что крестный ход был устроен для поддержания религиозного чувства, а также чтобы материально поддержать храм, но сам он от платы за выполнение треб отказался, и «служба проведена по всему селу бесплатно».

Следователь, цитируя газетную заметку, спросил о. Дмитрия, кого он имеет в виду под волками. Священник ответил: «В проповеди своей, произнесенной 26 ноября 1928 года в церкви села Верескунова, я действительно говорил: «не попадайтесь, овцы, в волчьи зубы» и разъяснял, что волки – это сектанты, которые ходят по селениям днем и ночью, вербуя крестьян в свою общину».

Спросили на допросе и старосту Александра Васильевича Щеголева, о чем проповедовал священник в храме. Он ответил: «В проповедях Беневоленский говорил о борьбе с пьянством, хулиганством и сектантством, другого в проповедях ничего не говорил».

Суд, однако, счел обвиняемых виновными и приговорил священника к штрафу в размере ста рублей, а старосту к шести месяцам заключения. В начале мая 1929 года о. Дмитрий и Александр Щеголев подали кассационную жалобу, где подробно обосновали свою невиновность, но приговор был оставлен в силе.

Сыновей священника исключили из школы как детей лишенцев. Отец Дмитрий и Анна Ивановна, беспокоясь, чтобы они не остались без образования, отправили их к сестрам Анны Ивановны, Ольге и Клавдии, которые жили в то время в Саратове и воспитывали четырех детей своего брата-священника, о. Михаила Тихомандрицкого, и двух сирот, родители которых переехали в Саратов и здесь умерли.

4 января 1930 года правление колхоза в селе Паношино постановило начать кампанию по закрытию храмов в селе Паношино и Николо-Стан. На следующий день председательствующий на этом собрании член правления Вихров, проходя по селу, с насмешкой говорил женщинам, что 9 января будет снимать с паношинской церкви колокола. В сочельник, 6 января, руководство колхоза устроило расширенное заседание членов колхоза, на котором присутствовали, однако, не все колхозники, а кого власти сочли нужным позвать, чтобы провести желательное для себя решение. На собрании обсуждался вопрос о необходимости приобретения для колхоза трактора и изыскании для этого средств, которые можно было бы получить, по уверению правления колхоза, если снять с церкви колокола.

7 января, в самый день праздника, член правления Семен Вихров и колхозные активисты Иван и Татьяна Голубевы пришли в храм во время рождественского богослужения и, став посреди храма, начали кричать:

– Нам церковь не надо! Звону тоже не надо! Давайте снимем колокола! Мы вам все рано служить не дадим!

– Церковь наша, так что вы сюда не мешайтесь, – и, обращаясь к священнику, сказали ему прихожане, – а вы, батюшка, служите.

Тогда вошедшие приступили к священнику и стали кричать:

– Мы вам служить не дадим, мы сейчас вашу церковь закрываем!

– У вас есть разрешение РИКа на закрытие церкви? – спросил о. Дмитрий.

Разрешения не оказалось, и безбожникам на этот раз пришлось удалиться.

Однако весть о том, что безбожники намерены закрыть храм и уже приходили в день праздника Рождества Христова, облетела все деревни прихода, и поскольку Семен Вихров сказал, что они собираются закрыть храм 9 января, то к пяти часам вечера этого дня в село Паношино пришла толпа около двухсот человек, в основном женщины, которые стали требовать, чтобы было проведено общее собрание по вопросу закрытия храма. В дом Вихрова была послана делегация, которая потребовала от него, чтобы он пришел на собрание. Увидев, что собравшиеся не отступятся от своих требований, он вместе с ними пошел в село Удомля, где был расположен клуб и куда пришли представители местных властей.

Власти сделали попытку начать обсуждение, но с тем, чтобы непременно склонить верующих к согласию снять колокола и закрыть храм. Но как только ставился этот вопрос, собравшиеся заявляли решительно и непримиримо:

– Не хотим обсуждать закрытие церкви и не дадим ее закрывать.

На следующий день член правления колхоза Вихров и местный коммунист, в доме которого снимал комнату о. Дмитрий, написали в Удомельское ГПУ заявление. Они писали, что дом священника является центром для всех верующих района, что каждую ночь у него кто-нибудь ночует из верующих, каждый день он кого-нибудь принимает и угощает трапезой. Хозяин дома в письме заявлял, что как-то спросил священника о его дальнейших планах, намеревается ли он и дальше оставаться священником или примет новый порядок и снимет сан. На это о. Дмитрий ответил: «Я убежден в правоте своей веры и священнического сана никогда не сниму!» – «Значит, вам нужен старый царский строй, вы прямо за него, раз так». Он говорит «да». Я прошу вас данное мое заявление проверить и сделать надлежащий вывод: убрать его к «своим».

Вскоре после этих событий, 5 февраля, о. Дмитрий был арестован. В тот же день был арестован староста храма Иван Ильич Колокольцев и священник села Новый Стан о. Павел Богоявленский. Его обвинили в том, что он на собрании церковного совета посмел публично объявить, что сельсовет дал ему задание сдать излишки хлеба. Однако никаких излишков у него нет, и о. Павел просит помочь ему, ибо если он не сдаст хлеб, то будет отдан под суд. Кроме того, о. Павла обвинили в том, что он, узнав о намерении властей закрыть храм, объявил об этом во время богослужения верующим. Между тем безбожники устроили собрание в здании школы, чтобы принять решение о снятии колоколов и закрытии храма. На это собрание пришло более трехсот верующих. Увидев толпу, секретарь местной партийной ячейки бежал из школы черным ходом.

Староста Иван Колокольцев обвинялся в том, что он противился закрытию храма и занимался антисоветской агитацией, которая заключалась в том, что он говорил: «Русский народ жив, вера еще есть, пусть посмотрят».

В марте обвиняемые были допрошены. Никто из них не признал себя виновным. 25 апреля 1930 года Тройка ОГПУ приговорила священника Павла Богоявленского к трем годам ссылки в Северный край. Наказание было условным, и он был освобожден. Священник Дмитрий Беневоленский и Иван Колокольцев были сосланы на три года в Северный край.

В мае 1933 года закончился срок ссылки, о. Дмитрий вернулся домой и был определен будущим новомучеником архиепископом Фаддеем в храм села Синево-Дуброво Сонковского района. Но не долго ему пришлось здесь прослужить. Летом 1937 года поднялась снова волна гонений, и 12 ноября священник был арестован.

20 ноября о. Дмитрия вызвали к следователю для заполнения анкеты, а на следующий день – на допрос. Допрашивал начальник Сонковского районного отдела НКВД. Все следствие длилось всего один день. Были вызваны «дежурные свидетели» – председатель и счетовод колхоза имени Максима Горького, которые, лжесвидетельствуя, говорили, будто священник, «являясь враждебным, антисоветски настроенным, вокруг себя группировал классово-чуждые и тоже антисоветски настроенные элементы и вместе с ними занимался активной контрреволюционной деятельностью: распространял провокационные слухи о войне и падении советской власти, призывал колхозников отказаться от участия в выборах в Верховный Совет СССР, распространял контрреволюционные церковные листовки и систематически дискредитировал колхозный строй»[20].

Следователь зачитал вслух вопрос:

– Вам предъявляется обвинение в систематической контрреволюционной деятельности, направленной на срыв колхозного строительства. Подтверждаете ли вы это?

– Нет, виновным себя не признаю. Антисоветской агитации не вел.

– За что, когда вы судились и где отбывали срок наказания?

– В 1929 году я был приговорен к ста пятидесяти рублям штрафа; в том же году к штрафу в сто рублей; в 1930 году – к трем годам ссылки в Северный край.

– В июле месяце вы среди колхозников вели антиколхозную агитацию. Подтверждаете ли вы это?

– Нет, не подтверждаю.

– В октябре вы вели контрреволюционную агитацию, направленную на срыв предвыборных работ по выборам в Верховный Совет СССР.

– Нет, антисоветской агитации, направленной на срыв предвыборных работ по выборам в Верховный Совет, я не вел.

– В августе вы распространяли провокационные слухи о войне. Подтверждаете ли вы это?

– Не подтверждаю. Слухов о войне не распространял[21].

В этот же день помощник оперуполномоченного составил обвинительное заключение и отправил его на рассмотрение Тройки, которая 25 ноября вынесла постановление расстрелять священника. Протоиерей Дмитрий Беневоленский был расстрелян 27 ноября 1937 года и погребен в братской могиле. Место его погребения было скрыто властями и до сего дня остается неизвестным. Доныне сохраняется среди прихожан память о подвижническом служении священномученика.

Свернуть

Священномученик Александр Быков (8 августа 1881 — 27 ноября 1937)

«Я человек религиозный и готов страдать за веру, так же как страдал Иисус Христос за нас. При существующем строе положение религии должно быть свободно, но власть нас прижимает и не дает нам проповедовать слово Божие. Церкви разоряют, поснимали колокола, чего власти не должны делать. На эту тему я говорил в храме проповеди и призывал крестьян не отрекаться от Бога, посещать церковь. Но я также говорил, что всякая власть от Бога. Я также говорил крестьянам, что сейчас мы дожили до такой жизни и ни у кого ничего не стало лишь потому, что Бог наказывает нас всех за грехи.»

Читать житие

Священномученик Александр родился в селе Кельи Волоколамского уезда Московской губернии в семье торговца Иакова Быкова. Окончив земскую школу, Александр стал помогать отцу в торговле, а недостаток образования восполнил со временем самообразованием. Он женился на девице Марии, впоследствии у них родилось десять детей.

В 1908 году Александр Яковлевич с семьей поселился в Москве и стал самостоятельным владельцем цветочного магазина и теплиц, где разводил множество сортов цветов. Сразу же после того, как произошла Февральская революция, он оставил торговлю и все с нею связанное имущество и 1 октября 1917 года поступил псаломщиком в церковь села Щеглятьево Серпуховского уезда Московской губернии.

23 сентября 1921 года Александр Яковлевич был рукоположен в сан диакона. С 1923 по 1926 год он служил в Москве в храме на Большой Дмитровке. С 10 февраля 1926 года он был назначен служить в Введенскую церковь в селе Хранево Волоколамского района. 18 июня 1930 года епископ Воскресенский Иоанн (Васильевский) рукоположил его во священника к Знаменской церкви в селе Судниково Лотошинского района.

1 января 1931 года отец Александр был вновь определен к Введенской церкви села Хранево, в которой прослужил до дня ареста.

29 октября 1937 года был допрошен в качестве свидетеля председатель колхоза, и он показал: «Мне известны следующие факты антисоветской деятельности, которая проводилась и проводится Александром Яковлевичем Быковым. В июне 1937 года в колхозной кузнице колхоза “Заря”, когда поп Быков пришел сделать кузнецу заказ, чтобы ему изготовили тележку, он заявил, что “колхозники сейчас сами еле ходят, так как их лошади заняты на выполнении государственных обязательств, и я решил купить свою лошадь и объехать весь приход”.

В мае 1937 года, когда мы, колхозники, вешали колокол для извещения на работу колхозников, в это время проходил поп Александр Яковлевич Быков, который заявил: “Вот, хорошо вы делаете, оставьте для себя колокол, он ведь для нас пригодится, так как скоро большевиков заставят опять вешать колокола на церкви”».

В тот же день следователем был вызван председатель другого колхоза, который показал: «В июле 1937 года поп Быков заявил, что “скоро придет время, когда все, которые некрещеные и невенчанные, будут креститься и венчаться; это значит, что советская власть будет заменена другой”».

Отец Александр был арестован 12 ноября 1937 года и заключен в Таганскую тюрьму в Москве.

На допросах следователь попросил священника рассказать о себе.

Отец Александр ответил:

– В 1921 году меня за преданность вере рукоположили, и я служу священником в Введенской церкви.

– Следствие располагает данными о том, что вы в 1937 году в день Пасхи говорили контрреволюционную проповедь о гибели существующего строя.

– Я в день Пасхи действительно проповедовал верующим, призывая верующих не оставлять веру в Бога и не отказываться от Бога, но я не говорил, что скоро настанет конец этой власти. Контрреволюционной агитации я не вел. Виновным себя не признаю.

– Вы показываете неправду. Следствие располагает показаниями свидетелей, уличающими вас в контрреволюционной агитации. Дайте правдивые показания.

– Я еще раз повторяю, что контрреволюционной агитации я не вел.

23 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Быков был расстрелян 27 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.

Свернуть

Священномученик Виктор Ильинский (31 октября 1972 — 27 ноября 1937)

– 30 августа сего года вы выступили с антисоветской проповедью, агитируя верующих не выполнять государственных обязательств. Подтверждаете ли вы это?

– С антисоветской проповедью я не выступал и не говорил, чтобы не выполняли государственных обязательств.

– 14 октября сего года вы производили антисоветские выпады, направленные против кандидатур, выставленных в Верховный Совет СССР.

– Нет, антисоветских выпадов не производил.

– В сентябре сего года вы производили антисоветские выпады, распространяли слухи о войне.

– Виновным в антисоветской деятельности себя не признаю.

25 ноября Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу.

Читать житие

Священномученик Виктор родился в селе Кой Кашинского уезда Тверской губернии в семье диакона Николая Ильинского. Он окончил учительские курсы при уездном училище в Новгородской губернии и вернулся в родное село, где служил, будучи к этому времени рукоположен в сан священника, его отец. Десять лет Виктор Николаевич был учителем в церковно-приходской школе, а с 1906 года стал служить в храме псаломщиком. В 1912 году он был рукоположен в сан диакона.

Отец Виктор первый раз был арестован в 1920 году, обвинен в сокрытии излишков хлеба и приговорен к трем месяцам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

Из заключения он вернулся в родное село. В 1927 году местные власти, ревнуя о выполнении распоряжений центральных властей, развернули кампанию по закрытию храма в селе Кой. Диакон Виктор вместе с прихожанами выступили с протестом против действий властей. Около шестидесяти женщин отправились в сельсовет и потребовали прекращения пропагандистской кампании по закрытию храма. Верующие действовали столь уверенно и решительно, что властям пришлось уступить, кампанию прекратить и от своих планов временно отказаться. ОГПУ стало искать повод арестовать о. Виктора.

В 1930 году он был рукоположен в сан священника ко храму в селе Кой. Сразу же после рукоположения власти арестовали его за невыполнение плана хлебозаготовок и приговорили к восьми месяцам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Отец Виктор из заключения вернулся в свой храм.

6 декабря 1931 года начальник оперативного сектора отправил уполномоченному ОГПУ по Сонковскому району распоряжение, чтобы тот представил полные данные о священнике Викторе Ильинском, его социально-имущественном положении, а также о его антисоветской деятельности.

В ответ на запрос сонковский уполномоченный написал: «В 1930 году был раскулачен, все имущество передано в коммуну, а сам Ильинский перебрался жить в деревню Яругино (находится там на квартире). Материалов о дальнейшей антисоветской агитации не добыто».

Преследования священника, однако, не прекратились – в 1934 году о. Виктор был арестован по обвинению в сокрытии церковных ценностей и мелкой разменной монеты. Власти приговорили его к двум годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Аресты, заключения, непосильная работа подорвали здоровье священника настолько, что дальнейшее пребывание в лагере грозило ему смертью; по состоянию здоровья он был в 1935 году освобожден и вернулся в родное село.

В марте 1936 года сотрудники НКВД произвели в храме обыск и изъяли церковные регистрационные книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших; было выяснено, что записи родившихся и умерших велись с 1918 года, бракосочетавшихся – с 1923-го.

Священнику был учинен допрос по поводу найденных книг. Отец Виктор ответил, что записи велись по долгу его священнической службы на основании распоряжения благочинного протоиерея Николая Троицкого и епархиального архиерея архиепископа Фаддея.

– Выдавали ли вы кому-либо справки по вашим документам о родившихся, бракосочетавшихся и умерших? – спросил следователь.

– Ко мне за справками никто не обращался, – ответил о. Виктор.

На этом допрос был закончен, на этот раз священника не арестовали.

Отец Виктор продолжал служить в храме, все время и силы отдавая служению Богу, Церкви и своей пастве. Против о. Виктора неоднократно выдвигались председателем сельсовета самые абсурдные обвинения, например, в том, что священник будто бы воспользовался отсутствием колоколов – которые были сняты по распоряжению советской власти – и служил, перестав регулировать время службы церковным звоном, сколь угодно долго, а также в том, что он неустанно призывал христиан к посещению храма, в чем добился больших успехов, и к 1937 году число постоянных прихожан значительно увеличилось.

12 ноября 1937 года о. Виктор был арестован и заключен в тюрьму в Бежецке. 20 ноября состоялся первый допрос. В этот день были вызваны «дежурные свидетели», которые поставили свои подписи под протоколами, заранее составленными следователем. Отец Виктор держался мужественно и не признал себя виновным в антигосударственной деятельности, не стал лжесвидетелем.

– Вам предъявляется обвинение в контрреволюционной деятельности, направленной на срыв проводимых советской властью мероприятий в колхозах. Признаете ли вы себя виновным? – спросил следователь.

– Виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю, – ответил о. Виктор.

Священник Виктор Ильинский был расстрелян 27 ноября 1937 года.

Свернуть

Священномученик Алексий Нечаев (1875 — 27 ноября 1937)

В 1929 году власти потребовали от него уплаты произвольно назначенного налога, сумма которого была столь значительна, что даже если бы священник продал все имущество, он все равно бы не смог расплатиться. За неуплату налога о. Алексей 31 октября 1929 года был приговорен к трем годам лишения свободы и заключен в Нижегородскую фабричную заводскую колонию.

Читать житие

Вернувшись из заключения, священник стал служить в одном из храмов в Старице. 20 ноября 1937 года о. Алексей был арестован и заключен в тюрьму города Ржева. Через два дня следователь допросил священника. Отец Алексей держался так, что было ясно – ни при каких обстоятельствах не согласится он лжесвидетельствовать, и следователь вынужден был ограничиться формальной записью вопросов и ответов.

– Следствие располагает данными, что вы систематически проводили контрреволюционную антисоветскую агитацию среди населения города Старицы. Признаете вы в этом себя виновным?

– Я, Нечаев, в предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.

– Вы даете ложные показания, – следствие настаивает на правдивых показаниях.

– Я вторично заявляю, что я никакой агитации не проводил.

Но поскольку и следователь не имел никаких сведений об антигосударственной деятельности священника и не мог ничего конкретного назвать, то зная, что о. Алексей был судим в 1929 году, стал добиваться признания хотя бы этого факта.

– Вы, будучи священнослужителем, в 1929 году были осуждены на три года лишения свободы за неуплату гособязательств. Вы признаете это?

– Да, это я признаю.

– Что еще дополните?

– Больше дополнить ничего не могу.

В этот же день следствие было закончено, и через три дня Тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. После семидневного пребывания в тюрьме священник Алексей Нечаев был расстрелян 27 ноября 1937 года.

Свернуть

Священномученик Михаил Белюстин (1 марта 1881 — 27 ноября 1937)

После того как власти объявили начало гонений, ОГПУ стало собирать сведения о священнослужителях. Уполномоченный ОГПУ по Сонковскому району вызывал к себе тех, кто мог дать соответствующие показания об о. Михаиле. Но получить их было нелегко, мало кто соглашался дать показания, порочащие священника. 6 апреля 1933 года уполномоченный ОГПУ допросил колхозного бригадира. Он показал: «С политической стороны Белюстина могу охарактеризовать следующим образом: элемент, настроенный антисоветски, но осторожно высказывающий свои антисоветские взгляды, так например, осенью 1932 года по просьбе матери я приглашал священника Белюстина для исполнения религиозного обряда «причастья». Белюстин пришел ко мне и сказал: «Вот смотри, до чего довели ваши колхозы, у мужика последний хлеб и картошку отбирают». Указать еще что-либо в отношении Белюстина не могу, так как в обыденной жизни с ним сталкиваться приходится редко, даже можно сказать, что совсем не приходится».

Читать житие

В тот же день вызвали женщину, о которой знали, что она приглашала к себе о. Михаила отпеть мужа. Она показала: «В конце февраля месяца у меня помер муж, по которому я справила небольшие поминки, приглашены были близкие родственники и лица, рывшие могилу, всего было человек восемь-девять, впоследствии пришел на поминки и священник Белюстин. Среди лиц, рывших могилу, был Марахонов, гражданин деревни Сабурово, имущество у которого все описано и предназначено к продаже, за что не знаю. Среди присутствующих было много разговоров, всех припомнить не могу. Но священник Белюстин что-то говорил о перемене власти. В разговоре с Марахоновым говорил что-то ему о возврате имущества, но точно не помню доподлиные его слова. В части священника Белюстина указать ничего не могу, так как с ним никакой связи не имею».

В тот же день о. Михаил был арестован и заключен в Бежецкую тюрьму. 9 апреля следователь допросил священника, который, отвечая на вопросы, сказал:

– В деревне Сабурово существует правило приглашать священника на поминки, и в первых числах марта я был на поминках в деревне Сабурово у гражданки Горячевой, где были ее родственники. Каких-либо разговоров про политику советской власти и правильность ее проведения я ни с кем не имел ни при каких обстоятельствах.

На следующий день районный уполномоченный ОГПУ составил обвинительное заключение, и дело было передано на рассмотрение Тройки ОГПУ, которая 26 апреля вынесла постановление: заключить священника в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года. Отец Михаил был выслан в Саровские лагеря.

В 1935 году он освободился из лагеря и по благословению святого архиепископа Тверского Фаддея поехал в Сонково, где храм в погосте Прилуки был в то время без священника. В ноябре 1936 года, несмотря на начавшуюся государственную кампанию, направленную на закрытие храмов, о. Михаилу удалось перерегистрировать православную общину погоста Прилуки и прилегающих к нему деревень – Гладышево, Синяево, Прибериха, Григорьевка, Сносы, Моисеиха, Селы.

Начавшееся в 1937 году новое гонение не обошло никого, кроме тех, кто открыто служил безбожникам, и предателей-обновленцев. 12 ноября о. Михаил был арестован и заключен в Бежецкую тюрьму. Были вызваны «дежурные свидетели», которые подписали все, что от них требовал следователь. 20 ноября следователь НКВД допросил о. Михаила.

– Вам предъявляется обвинение в систематической контрреволюционной агитации, направленной на срыв колхозного строительства. Подтверждаете ли вы это?

– Нет, не подтверждаю. Антисоветской агитации я не вел.

– В сентябре сего года вы среди колхозников распространяли провокационные слухи о войне и падении советской власти. Подтверждаете ли вы это?

– Нет, не подтверждаю. Антисоветской агитации я не вел.

– 14 октября сего года вы восхваляли врагов народа – Троцкого, Бухарина и других.

– Врагов народа я не восхвалял. Все факты предъявленного мне обвинения в контрреволюционной деятельности отрицаю.

Священномученик Михаил родился в Твери в семье чиновника Тверской консистории Николая Белюстина. Окончил Тверскую Духовную семинарию. Служил в селе Котово Молоковского района. В 1931 году переехал в Сонковский район и стал служить в храме погоста Сабурова.

25 ноября Тройка НКВД приговорила о. Михаила к расстрелу. Священник Михаил Белюстин был расстрелян 27 ноября 1937 года.

Свернуть

Священномученик Феодор Баккалинский (8 февраля 1880 — 27 ноября 1937)

4 ноября 1937 года власти арестовали о. Федора и заключили в тюрьму города Ржева. Сразу же начались допросы.

– Следствие располагает данными о том, что вы систематически проводили контрреволюционную агитацию. Признаете ли себя виновным в этом? – спросил следователь.

– Нет, виновным себя не признаю, контрреволюционную агитацию я не проводил, – ответил священник.

– Вы не даете правдивых показаний, следствием установлено, что вы систематически проводили контрреволюционную агитацию, клеветнически дискредитировали советское правительство, распространяли провокационные слухи о войне. Признаете себя виновным в этом?

– Нет, виновным себя не признаю, вторично заявляю: контрреволюционную агитацию я не проводил.

– Следствием установлено, что вы в июле месяце сего года возле церковной ограды среди населения с контрреволюционной целью высмеивали конституцию СССР. Признаете себя виновным в этом?

– Нет, виновным себя не признаю.

– Следствием установлено, что вы бродяжничали по колхозам, занимались вымогательством продуктов и вели антисоветскую агитацию, направленную на срыв мероприятий партии и правительства. Признаете себя виновным в этом?

– Нет, виновным себя не признаю.

25 ноября священник был приговорен к расстрелу.

Читать житие

Священномученик Феодор родился в селе Зарудье Радомысльского уезда Киевской губернии в семье церковнослужителя Павла Баккалинского. Окончил четыре класса Уманского духовного училища. С 1901 по 1903 год служил в армии – был писарем на артиллерийском складе в Чите. После демобилизации поступил псаломщиком в храм, где служил его отец. Вскоре после революции Федор Павлович был рукоположен в сан священника.

В 1935 году о. Феодор вместе с супругой Александрой Семеновной переехал в Тверскую область и поступил служить в храм в селе Степурино Старицкого района Тверской области. Сын Геннадий, которому был тогда двадцать один год, жил отдельно в Старой Руссе Новгородской области.

Недолгим было служение священника в этом селе.

Священник Феодор Баккалинский был расстрелян через день, 27 ноября 1937 года.

Свернуть

Священномученик Михаил Некрасов (1 ноября 1883 — 27 ноября 1937)

Когда началось новое гонение на Православную Церковь, о. Михаил 15 ноября 1937 года был арестован и заключен во Ржевскую тюрьму. Следствие продолжалось три дня. Обвинительные материалы против священника отсутствовали, и были вызваны двое крестьян того же села, которые подписали составленный следователем протокол допроса. Получив подписи под нужными ему протоколами, следователь на третий день вызвал на допрос священника, требуя от него признания в антигосударственной деятельности.

Читать житие

Священномученик Михаил родился в селе Сергино Старицкого уезда Тверской губернии в семье церковнослужителя Алексея Некрасова – священника, диакона или псаломщика, мы не знаем. Михаил Алексеевич окончил два класса Старицкого духовного училища; 12 февраля 1908 года он был рукоположен в сан диакона ко храму села Алферьева Старицкого уезда, а затем в сан священника и служил в селах Тверской епархии.

10 февраля 1930 года священник был арестован, приговорен к заключению в исправительно-трудовой лагерь и отправлен на Беломорско-Балтийский канал.

25 октября 1932 года о. Михаил был освобожден и вернулся в Тверскую епархию. В 1934 году он получил место священника в храме в селе Дегунино Старицкого района. Отец Михаил был ревностным пастырем и часто обходил по деревням своих прихожан.

Из материалов следствия ноября 1937 года:

– Следствие располагает данными о том, что, будучи враждебно настроены, вы систематически проводили контрреволюционную агитацию, направленную на дискредитацию советского правительства. Признаете себя виновным в этом?

– Нет, виновным себя не признаю, контрреволюционную агитацию я не проводил.

– Следствием установлено, что вы в августе месяце сего года возле церкви дискредитировали среди населения конституцию СССР и вождей советского правительства. Признаете себя в этом виновным?

– Нет, виновным себя не признаю и повторяю, что контрреволюционную агитацию не проводил.

– Вы не хотите дать правдивые показания, хотя следствием установлено, что вы систематически проводили контрреволюционную агитацию, что подтверждено свидетельскими показаниями.

– Снова заявляю, что контрреволюционную агитацию я не проводил, виновным себя не признаю и показать больше ничего не могу.

– Следствие располагает данными, что вы имеете тесную связь с благочинным Соколовым, через которого получаете контрреволюционные установки, направленные на срыв мероприятий партии и правительства. Вы признаете это?

– Благочинного Соколова я знаю хорошо, за последнее время я дважды посещал его квартиру, но никаких контрреволюционных установок не получал и виновным себя не признаю.

На этом следствие было закончено, оставалось ждать решения Тройки НКВД. 25 ноября священник Михаил Некрасов был приговорен к расстрелу и через день, 27 ноября 1937 года, расстрелян.

Свернуть

Священномученик Петр Титов (1890 — 27 ноября 1937)

– Следствию известно, что в конце 1936 года после чтения вами газеты, где писалось о событиях в Испании, вы в разговорах с гражданами выражали желание интервенции со стороны капиталистических стран против Советского Союза и поражения советской власти. Подтверждаете вы это?

– Не подтверждаю, так как я никогда не высказывал желания интервенции со стороны капиталистических стран, а также вообще не говорил о событиях в Испании.

– Следствию известно, что во время отпевания в церкви умершей дочери священника Судакова, которая до этого отбывала срок наказания за антисоветскую деятельность, вы произнесли антисоветскую речь, что якобы эта мученица пострадала от советской власти за веру Христову. Подтверждаете вы это?

– Не подтверждаю, так как антисоветской речи я во время похорон дочери моего тестя, священника Судакова, не говорил.

– Расскажите, среди каких призывников осенью 1936 года вы вели разговор антисоветского содержания, восстанавливая их против советской власти?

– Сейчас не помню, так как времени прошло много. Знаю только одно, что перед отправкой в Красную армию у нас в доме были призывники.

Читать житие

Священномученик Петр родился в 1890 году в селе Титовском Телятинской волости Весьегонского уезда Тверской губернии в семье псаломщика Николая Титова. Он окончил Тверскую Духовную семинарию и был определен псаломщиком в село Федоровское Конаковского уезда. В 1924 году он был рукоположен в сан священника ко храму в селе Архангельском Кимрского района.

10 февраля 1930 года в селе Архангельском остановились на ночлег кимрские коммунисты. Они тут же на месте произвели небольшое следствие, собрав слухи о жизни прихода, где служил о. Петр. Они узнали, что в воскресенье 9 февраля богослужение в храме продолжалось с шести часов утра до четырех часов вечера. Этого факта показалось им вполне достаточно, чтобы применить репрессивные меры к священнику. Придя к председателю сельсовета, они потребовали от него обеспечить явку священника в Кимрское ОГПУ для ответа, почему он собрал в храме несколько сотен верующих и служил целый день.

Один из коммунистов сразу же по приезде в Кимры, 11 февраля, сам пошел в отдел ОГПУ и дал показания против священника. На этом основании 17 февраля ОГПУ арестовало о. Петра и заключило под стражу. И только тогда следователи приступили к допросам свидетелей, заранее решив, что вне зависимости от их ответов священник должен быть осужден, а храм закрыт. 27 февраля ОГПУ допросило председателя сельсовета. Он показал:

– Я сам не знаю, что происходило в церкви, но слышал, что служить Титов начал в шесть часов утра и кончил часа в три-четыре вечера. После службы начались венчания, во время которых молодежь стала приставать к гостям, причем молодежи и гостей было полно в церкви. К ним подошел церковный староста и начал их уговаривать, после чего они вышли и возле церкви устроили драку. Был ли в церкви митинг, об этом я ничего не слышал; что говорил священник Титов о закрытии церкви, я также не знаю.

2 марта следователь допросил старосту храма. Тот показал:

– В середине февраля, в воскресный день, к нам в церковь наехало очень много народу со всех окрестных деревень, примерно около четырехсот человек. Служба началась в шесть часов утра и продолжалась до четырех часов вечера. Объяснялось такое громадное стечение народа тем, что церкви в окружающих селениях все закрыты. Во время службы священник Титов проповеди не говорил. После, когда происходило венчание, в церковь вошли пьяные ребята. Я сказал матери одного из вошедших, и она взяла и увела их. Драка действительно возле церкви была, но сам я был в церкви и не видел, что там происходило, и на почве чего, сказать я не могу. Священник Титов действительно ходил по приходу в праздники Рождества и Крещения, но я с ним не ходил, с ним ходил бывший церковный староста. В селе Архангельском колхоз только что начал организовываться. Сейчас вошли в колхоз только шесть дворов, всего дворов в селе Архангельском тридцать два, почему не идут остальные, я не знаю.

5 марта следователь вызвал на допрос священника. На его вопросы о. Петр ответил:

– В Архангельской церкви я священником начал служить с 1924 года. Общественной жизни, проживая в селе Архангельском, я не касался. Организован ли в настоящее время колхоз в селе Архангельском, я точно сказать не могу. Во время службы в церкви 9 февраля действительно собралось очень много верующих, приблизительно человек четыреста. Я думаю, что причиной такого сбора послужило то, что церкви в соседних селах закрыты. Проповедь во время богослужения я в этот день не говорил. Служба началась с пяти часов утра и продолжалась до пяти часов вечера. Что за скандал был возле церкви, я не слышал и из церкви не выходил. По своему приходу я ходил в праздники Рождества и Крещения с разрешения РИКа, в приходе я нигде не говорил о том, что коммунисты закрывают церковь и служить буду в последний раз. Никакой агитации среди верующих против колхозного движения я не вел и его совершенно не касался. Кроме меня священнослужителей в храме в селе Архангельском нет.

Последним допросили бывшего старосту. На вопросы следователя он отвечал:

– В бытность мою церковным старостой я ежегодно в Пасху ходил со священником по приходам. Агитации от него против советской власти я не слыхал. Иногда, особенно в большие праздники, священник говорил в церкви проповеди на религиозные темы. В Рождество 1929 года и Крещение 1930 года церковным старостой я уже не состоял и по приходу со священником не ходил. Приблизительно в середине февраля 1930 года в церкви села Архангельского была продолжительная служба, длившаяся с шести часов утра до четырех часов вечера. Чем вызвана такая длительная служба, я не знаю, но говорили, что было очень много народу и очень много причастников.

15 мая 1930 года Тройка ОГПУ постановила выслать священника в Северный край на три года.

Домой, в Тверскую область, о. Петр вернулся только в 1935 году. Его супруга, Наталья, и двое детей, сын и дочь, жили в это время в селе Федоровском, где в храме служил тесть о. Петра, священник Феодосий Судаков. Отец Петр стал служить в этом храме в качестве псаломщика, а в июле 1937 года получил место священника в селе Селихово и переехал туда. Но недолго он здесь прослужил – 27 октября он был арестован и заключен в Тверскую тюрьму; сразу же начались допросы.

– За что вы судимы при советской власти? – спросил следователь.

– Я был осужден в 1930 году на три года ссылки с предъявлением мне обвинения в произнесении контрреволюционных проповедей в церкви. Наказание отбыл.

– Расскажите о вашей враждебной деятельности по отношению к советской власти по возвращении из ссылки.

– Враждебных действий к советской власти по возвращении из ссылки я не проявлял.

– Вы распространяли клевету на советскую власть, говоря, что власть издевается над народом и морит его голодом. Признаете ли вы это?

– Клеветы на советскую власть я никогда не распространял и таких слов, что якобы советская власть издевается над народом, я не говорил. После приезда моего из ссылки я действительно говорил, что тот, кто там не работал, тот умирал с голода.

– Ваши показания ложны. Следствие располагает свидетельскими показаниями о систематической антисоветской агитации с вашей стороны. Требуем правдивых показаний.

– В систематической антисоветской деятельности я виновным себя не признаю.

Вызвали на допрос секретаря Федоровского сельсовета, он показал: «Священника Петра Николаевича Титова я знаю давно, когда он служил в Архангельской церкви Конаковского района. После отбытия наказания он приехал в село Федоровское к своему тестю – священнику Судакову Феодосию Ивановичу и жил у него до 1937 года, занимаясь богослужением вместе со священником Судаковым. За два года его нахождения в селе Федоровском священник Титов проводил антисоветскую работу, направленную на развал колхозов, он в своей квартире собирал, под предлогом спевки, хор из колхозников. Кроме этого, от колхозников я слышал, что священник Титов рассказывал верующим, что когда он был в заключении, то там много народу умерло с голоду. Зимой 1936 года Титов вместе со священником Судаковым организовали торговлю просфорами в церкви по пять копеек за каждую с целью завлечь в церковь детей. В результате во время перемен ученики из школы стали бегать в церковь. После чего учителя стали жаловаться в сельсовет на то, что священники Титов и Судаков срывают в школе учебу. После вмешательства в это дело председателя сельсовета Титов и Судаков прекратили торговлю просфорами в церкви».

29 октября вызвали на допрос председателя Федоровского сельсовета, который показал: «Свою антисоветскую деятельность Титов, вернувшись из заключения, не прекратил, а наоборот, открыто выступал в церкви перед верующими с контрреволюционными речами. Например, когда умерла дочь священника Судакова, до этого отбывавшая срок заключения за антисоветскую деятельность, при отпевании ее в церкви Титов произнес такую речь, что якобы эта мученица пострадала от советской власти за веру Христову, это было в марте 1937 года. В 1936 году, когда допризывников отправляли на службу, Титов вместе со священником Судаковым зазывали их в церковь и служили молебен, как о Христовых воинах. Также мне известно, что Титов в 1936-1937 годах под предлогом спевки хора собирал у себя на квартире колхозников».

18 ноября следствие было закончено. 25 ноября Тройка НКВД приговорила о. Петра к расстрелу. Священник Петр Титов был расстрелян 27 ноября 1937 года.

Свернуть

Чтение Евангелия:

Евангелие от Луки, глава 10, стихи 25 — 37

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 26 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? 27 Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». 28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 29 Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 30 На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 31 По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 32 Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 33 Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; 35 а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». 36 Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 37 Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий

Апостольское чтение:

Первое послание апостола Павла к коринфянам, глава 4, стихи 9 — 16

9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. 10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. 11 Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, 12 и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 13 хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. 14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий

Редакция «Фомы» желает вам доброго воскресного дня в храме!

На Филиппа говорили: «Пришла пора, забот гора». После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье.

22 января было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть Святки. Люди верили, что в этот день у банника (духа, обитающего в бани) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парилку нужно зайти самым последним и под подошву левого сапога положить крестик. Сесть лицом к стене и бранить всё на свете. Согласно поверьям, выйдет старичок банник и протянет шапку-невидимку. Также верили, что волшебную вещицу в этот день можно просто найти при посещении парной, потому что банник оставляет её хорошим людям.

Дни к этому времени идут на увеличение, за окном крепчает мороз. По погоде дня определяли, каким будет сентябрь:

► снег идёт – дождливым

► сухая и солнечная погода – жарким

Народные приметы 22 января

► Солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай.

► Если зимой вьюги – летом ненастье, если зимой шуршит лес – жди оттепели.

Если вороны и галки сидят на верхушках деревьев, то морозы скоро усилятся.

Собака лежит, свернувшись в клубок – к стуже.

► Закат солнца пурпурного цвета – к бурану с морозом.

► Серая сплошная пелена облачности размывается – к улучшению погоды.

► Тучи идут против ветра – к снегопаду.

► Кучевые облака появляются утром, увеличиваются к полудню, расходятся к вечеру и после заката исчезают совсем – к морозной погоде, без осадков.

► Ясная погода в этот день сулит хороший урожай.

► Если на Евстратия ясно – в этом году будет хороший урожай.

► В небе много ворон кружит – выпадет снег.

► Галки и вороны сидят на снегу – скоро наступит тепло.

Традиционно в этот день выпускали домашнюю скотину во двор. Если та не задерживалась надолго на улице и стремилась вернуться обратно, под крышу, это предвещало сильный холод.

Традиции и обычаи

На Филиппа говорили: «Пришла пора, забот гора». После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье. Все эти заботы ложились на плечи хозяйки дома, про которую в народе говорили: «Не та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, которая щи вкусно варит».

22 января было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть Святки. Люди верили, что в этот день у банника (духа, обитающего в бани) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парилку нужно зайти самым последним и под подошву левого сапога положить крестик. Сесть лицом к стене и бранить всё на свете. Согласно поверьям, выйдет старичок банник и протянет шапку-невидимку. Также верили, что волшебную вещицу в этот день можно просто найти при посещении парной, потому что банник оставляет её хорошим людям.

В народе считали 22 января – опасным днем. Старались не ссориться и не выяснять отношения. Верили, что на Филиппа мог взбунтоваться домовой или другая нечесть и, по поверью, если задобрить их не удастся, нужно было поставить носками к порогу домашние тапочки.

Приметы и поверья

- Ясный день – к хорошему урожаю.

- Скотина, выпущенная во двор, в хлев стремится – к холоду и снегопаду.

- Морозная погода – к хорошему урожаю яровых.

- Вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.

- Кошка на печь залазит – к похолоданию, лежит кверху брюхом – к потеплению, точит когти об дерево – к ветреной погоде, спит целый день – к теплу.

- Собака спит, свернувшись клубком, – к холодам.

- Увиденный хороший сон в этот день нужно обязательно рассказать и тогда есть шанс, что он сбудется.

22 января на свет появляются независимые, творческие, трудолюбивые и чувствительные личности. С юного возраста им присущи самостоятельность и целеустремленность. Благодаря этим чертам характера они добиваются желаемых высот и продвигаются по карьерной лестнице. Достигают целей самостоятельно, постороннюю помощь и уступки воспринимают как унижение. Они полны новаторских идей, которые реализуют в своих проектах. Не терпят однообразия и постоянства.

По поверью, рожденный 22 января, обладает даром мирить враждующих людей. Про такого человека говорили: «Беспокойной птице под стать, метался от дома к дому, старался все навалившиеся на деревенских людей грести загладить, с миром сладить, непримеримых – свести, вселить веру в грядущее счастье». В качестве талисмана ему следует носить алмаз.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Филиппов день 22 января связан с именем святого святителя Филиппа Московского.

- Филиппов день 22 января

- Святитель Филипп II Московский и всея Руси (Колычев), митрополит — житие

- 15 поговорок и примет на 22 января

- Традиции дня

- Какой ещё православный церковный праздник 22 января

- Пригодится в январе 2023 — статьи по сезону

- Пять самых необходимых календарей на январь

- Фазы Луны в январе, дни Новолуния, Полнолуния — на каждый день месяца

- Какой праздник — календарь на каждый день месяца

В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Другие названия праздника: «Филипп», «День Филиппа», «День Евстратия».

Святитель Филипп II Московский и всея Руси (Колычев), митрополит — житие

Святитель Филипп, митрополит Московский, в миру Феодор, происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Он родился в 1507 году. Его отец, Степан Иванович, «муж просвещенный и исполненный ратного духа», попечительно готовил сына к государственному служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора, кончившая свои дни в иночестве с именем Варсонофия, сеяла в душе его семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор Колычев прилежал к Священному Писанию и святоотеческим книгам, на которых зиждилось старинное русское просвещение, совершавшееся в Церкви и в духе Церкви. Великий князь Московский, Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору молодого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь. Сознавая ее суетность и греховность, Феодор всё глубже погружался в чтение книг и посещение храмов Божиих. Жизнь в Москве угнетала молодого подвижника, душа его жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя привязанность к нему юного княжича Иоанна, предвещавшая большое будущее на поприще государственного служения, не могла удержать в граде земном взыскующего Града Небесного.

В воскресный день, 5 июня 1537 года, в храме, за Божественной литургией, Феодору особенно запали в душу слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф.6:24), решившие его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись Московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде простолюдина покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет искуса игумен Алексий, по желанию Феодора, постриг его, дав в иночестве имя Филипп и вручив в послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику преподобного Александра Свирского († 1533; память 30 августа). Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастает духовно, усиливает пост и молитву. Игумен Алексий посылает его на послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп с работой тяжелым молотом сочетает делание непрестанной молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся первым и последним выходил из него. Трудился он и в хлебне, где смиренный подвижник был утешен небесным знамением. В обители показывали после образ Богоматери «Хлебенный», чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена святой Филипп некоторое время проводит в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение обители и ее основателей – преподобных Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17 апреля). Он разыскал образ Божией Матери Одигитрии, принесенный на остров первоначальником Соловецким, преподобным Савватием, обрел каменный крест, стоявший когда-то перед келлией преподобного. Были найдены Псалтирь, принадлежавшая преподобному Зосиме († 1478), первому игумену Соловецкому, и ризы его, в которые с тех пор облачались игумены при службе в дни памяти чудотворца. Обитель духовно возрождалась. Для упорядочения жизни в монастыре был принят новый устав. Святой Филипп построил на Соловках два величественных храма – трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557 году, и Преображения Господня. Игумен сам работал как простой строитель, помогая класть стены Преображенского собора. Под северной папертью его он ископал себе могилу рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти годы процветает в обители: учениками святого игумена Филиппа были и при нем подвизались среди братии преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля), Вассиан и Иона Пертоминские (память 12 июня).

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни.

Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался ему наилучшим.

Святитель долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину, Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и святой митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

Иоанн Грозный, один из величайших и самых противоречивых исторических деятелей России, жил напряженной деятельной жизнью, был талантливым писателем и библиофилом, сам вмешивался в составление летописей (и сам внезапно оборвал нить московского летописания), вникал в тонкости монастырского устава, не раз думал об отречении от престола и монашестве. Каждый шаг государственного служения, все крутые меры, предпринятые им для коренной перестройки всей русской государственной и общественной жизни, Грозный стремился осмыслить как проявление Промысла Божия, как действие Божие в истории. Его излюбленными духовными образцами были святой Михаил Черниговский (память 20 сентября) и святой Феодор Черный (память 19 сентября), воины и деятели сложной противоречивой судьбы, мужественно шедшие к святой цели, сквозь любые препятствия, встававшие пред ними в исполнении долга перед Родиной и перед Святой Церковью. Чем сильнее сгущалась тьма вокруг Грозного, тем решительнее требовала его душа духовного очищения и искупления. Приехав на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь, он возвестил игумену и соборным старцам о желании постричься в монахи. Гордый самодержец пал в ноги настоятелю, и тот благословил его намерение. С тех пор всю жизнь, писал Грозный, «мнится мне, окаянному, что наполовину я уже чернец». Сама опричнина была задумана Грозным по образу иноческого братства: послужив Богу оружием и ратными подвигами, опричники должны были облачаться в иноческие одежды и идти к церковной службе, долгой и уставной, длившейся от 4 до 10 часов утра. На «братию», не явившуюся к молебну в четыре часа утра, царь-игумен накладывал епитимию. Сам Иоанн с сыновьями старался усердно молиться и пел в церковном хоре. Из церкви шли в трапезную, и пока опричники ели, царь стоял возле них. Оставшиеся яства опричники собирали со стола и раздавали нищим при выходе из трапезной. Слезами покаяния Грозный, желая быть почитателем святых подвижников, учителей покаяния, хотел смыть и выжечь грехи свои и своих соратников, питая уверенность, что и страшные жестокие деяния вершатся им ко благу России и торжеству православия. Наиболее ярко духовное делание и иноческое трезвение Грозного раскрывается в его «Синодике»: незадолго до смерти по его велению были составлены полные списки убиенных им и его опричниками людей, которые были затем разосланы по всем русским монастырям. Весь грех перед народом Иоанн брал на себя и молил святых иноков молить Бога о прощении его исстрадавшейся души.

Самозванное иночество Грозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало святителя Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного и небесного, служения креста и служения меча. Тем более, что святой Филипп видел, как много нераскаянной злобы и ненависти скрывается под черными шлыками опричников. Были среди них и просто убийцы, очерствевшие в безнаказанном кровопролитии, и мздоимцы-грабители, закоренелые в грехе и преступлении. Попущением Божиим история часто делается руками нечестивцев, и как бы ни желал Грозный обелить пред Богом свое черное братство, кровь, пролитая его именем насильниками и изуверами, взывала к небу.

Святитель Филипп решился противостать Грозному. Это было связано с новой волной казней в 1567–1568 годах. Осенью 1567 года, едва царь выступил в поход на Ливонию, как ему стало известно о боярском заговоре. Изменники намеревались захватить царя и выдать польскому королю, уже двинувшему войска к русской границе. Иоанн Грозный сурово расправился с заговорщиками и вновь пролил много крови. Грустно было святому Филиппу, но сознание святительского долга понуждало его смело выступить в защиту казненных. Окончательный разрыв наступил весной 1568 года. В Неделю Крестопоклонную, 2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор, как обычно, в монашеских облачениях, святитель Филипп отказался благословить его, но стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками: «учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати об опричнине». Обличение владыки прервало благолепие церковной службы. Грозный в гневе сказал: «Нам ли противишься? Увидим твердость твою! – Я был слишком мягок с вами», – добавил царь, по свидетельству очевидцев.

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании всех противившихся ему. Казни следовали одна за другой. Участь святителя-исповедника была решена. Но Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о суде над главой Русской Церкви. Над митрополитом Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженики. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. «Я – пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал святитель, – готов страдать за истину». Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице святого Филиппа заставили служить литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда – в Москву (3 июля 1652).

Память святителя Филиппа праздновалась Русской Церковью с 1591 года в день его мученической кончины – 23 декабря. С 1660 года празднование было перенесено на 9 января.

15 поговорок и примет на 22 января

- Солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай.

- Если зимой вьюги – летом ненастье, если зимой шуршит лес – жди оттепели.

- Если вороны и галки сидят на верхушках деревьев, то морозы скоро усилятся.

- Собака лежит, свернувшись в клубок – к стуже.

- Закат солнца пурпурного цвета – к бурану с морозом.

- Серая сплошная пелена облачности размывается – к улучшению погоды.

- Тучи идут против ветра – к снегопаду.

- Кучевые облака появляются утром, увеличиваются к полудню, расходятся к вечеру и после заката исчезают совсем – к морозной погоде, без осадков.

- Если скот, выпущенный во двор, будет стремиться обратно в стойло, значит будет холод или снег.

- Ясная погода в этот день сулит хороший урожай.

- Если на Евстратия ясно – в этом году будет хороший урожай.

- В небе много ворон кружит – выпадет снег.

- Галки и вороны сидят на снегу – скоро наступит тепло.

- Вороны собираются в стаи и садятся на верхние ветви деревьев – к сильной стуже. Птицы сидят внизу деревьев – к ясной погоде.

- Кошка лезет на печку, в тепло – к морозам. Ложится кверху брюшком – к оттепели. Точит когти об деревянные предметы – подует ветер. Пьет много воды – к ненастью. Много спит – к теплой погоде.

Традиции дня

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. Пришла пора – забот гора. Хозяйки на Филиппа мыли дом, стирали.

Традиционно в этот день выпускали домашнюю скотину во двор. Если та не задерживалась надолго на улице и стремилась вернуться обратно, под крышу, это предвещало сильный холод.

Какой ещё православный церковный праздник 22 января

- память пророка Самея;

- память преподобного Евстратия Тарсийского, чудотворца (IX в.);

- память святителя Петра, епископа Севастии Армянской (IV в.);

- память мученика Полиевкта Мелитинского (259);

- память Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца (1569);

- память священномученика Павла Никольского, пресвитера (1943);

- память преподобного Ионы (в схиме Петра) Киевского (1902).

Пригодится в январе 2023 — статьи по сезону

Пять самых необходимых календарей на январь

- Народный календарь на январь

- Лунный посевной календарь на январь 2023

- Лунный календарь клёва рыбы — январский календарь рыбака 2023

- Календарь животновода — январские хлопоты на приусадебном дворе

- Календарь охотника — январь

Фазы Луны в январе, дни Новолуния, Полнолуния — на каждый день месяца

- Новолуние

- Растущая Луна

- Полнолуние

- Убывающая Луна

Еще по теме январских забот и хлопот

- Работы в саду и городе в январе: ТОП-60 самых неотложных

- Январь в саду

- Январь, зима, природа: фото, приметы января

- Календарь цветовода-любителя: ЯНВАРЬ

- Январь — подготовительный период для огородника

- Январские хлопоты садовода

- Январь — народные приметы о природе, погоде, на урожай

- Пчелы в январе

- Сад в январе: 6 первоочередных задач

- Огород в январе — 5 первоочередных дел

- Что посеять на рассаду в январе: цветы

- Что посеять на рассаду в январе: цветы

Какой праздник — календарь на каждый день месяца

Январь, 2023 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Источники:

- Википедия

- Азбука веры

- Православный календарь

Друзья! Если вам понравилась статья на сайте «Свой домик в деревне»- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки — под статьей)!

К другим новостям

27.01.2023

Основа ковролина — какой материал выбрать?

Как выбрать ковролин? Если заранее учесть все особенности материала, специфику его обслуживания и эксплуатации…

Далее

24.01.2023

Семейство Яснотковые — описание, роды, растения-представители

Семейство Яснотковые (Lamiáceae), или Губоцветные (Labiátae) включает около 8 тысяч видов, так, к Яснотковым относятся…

Далее

20.01.2023

Семейство Лилейные — описание, роды, растения-представители

Семейство Лилейные включает в себя еще огромное количество красивоцветущих растений, помимо самих лилий. Это еще…