12 марта в Советской России, а затем и в СССР до 1929 г. был праздничным днем и носил название «низвержение самодержавия». Его установили в память о Февральской революции 1917 г. и ее главном итоге – падении монархии в России.

Лента с надписью «Да здравствуетъ свободная Россiя. Вѣчная слава героям» П.М. Тэц, участника демонстраций в Петрограде в феврале-марте 1917 г.

1917 г. Россия.

Февральская революция началась в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю) с массовых стачек рабочих и демонстраций населения, недовольного продовольственным снабжением и высокими ценами. В результате столкновений с полицией появились первые жертвы. Гибель людей вызвала возмущение солдат столичного гарнизона. 12 марта (27 февраля) на сторону восстания перешли армейские части, были образованы новые органы власти – Временный комитет Государственной Думы и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Спустя три дня император Николай II отрекся от престола.

Знак «Волынецъ» М. Предко. Особый знак первой воинской части, перешедшей на сторону Февральской революции. Выдавался солдатам 53-го пехотного Волынского полка в память о событиях 27 февраля 1917 г.

1917 г. Россия.

Севастопольская городская газета «Крымский вестник» сообщила эти новости 17 марта (4 марта), газетный номер поглотил тогда почти месячный запас бумаги, его хранили как важную реликвию. Севастополь ликовал, он переживал весну свободы. Начались митинги – на Нахимовском проспекте и у флотских казарм, возле здания городской управы, где выступали командующий флотом Александр Васильевич Колчак и городской голова Александр Федорович Еранцев.

Митинг на Екатерининской площади в Севастополе

Март 1917 г.

На следующий день в 11 часов вечера несколько сотен человек пришли на железнодорожный вокзал. Представители армии и флота произвели обыск в буфете 1 класса и извлекли из подвала и кладовой 675 бутылок вина и несколько ведер спирта. Все это выносилось на улицу и тут же разбивалось о мостовую (в годы Первой мировой войны в России действовал «сухой закон»). При этом нижние чины и население «вели себя так, как подобает гражданам Великой Родины, порядок всюду был образцовый и никак не нарушался».

Ю. В. Стогний

Информация о создании страницы: 12.03.2022 12:16:28

Информация об изменении страницы: 18.03.2022 19:49:55,

-

-

April 23 2015, 22:06

- История

- Cancel

Коллега по сайту «Исторические материалы» выложил у себя замечательный документ под названием «Кодекс законов о труде» издания 1922 г. (первый советский КЗОТ), где можно узнать, как «кровавые большевики» собирались эксплуатировать русский народ. В первую голову поражает тот факт, что документ написан простым и ясным языком и помещается в 32 стр. типографского текста. Из вкусного помещу отрывок с праздничными выходными днями. Их всего 6* за весь год, три из которых со временем исчезнут из календаря выходных:

111. Производство работ воспрещается в следующие праздничные дни:

1) 1 января — Новый Год.

2) 22 января — день 9 января 1905 года.

3) 12 марта — день низвержения самодержавия.

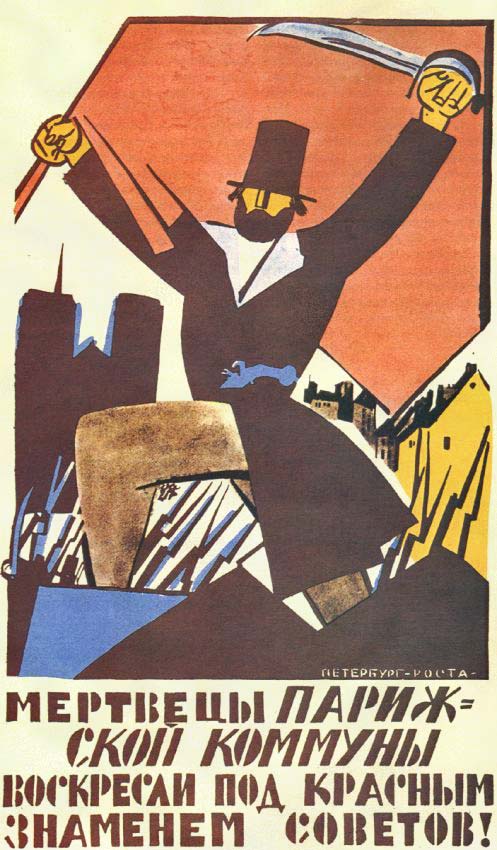

4) 18 марта — день Парижской Коммуны.

5) 1 мая — день Интернационала.

6) 7 ноября — день Пролетарской Революции.

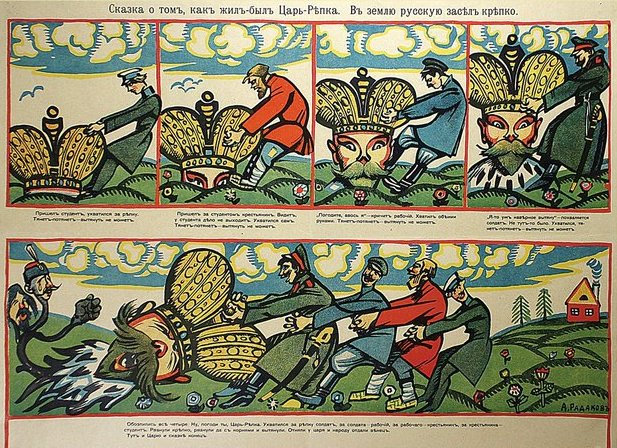

Как видно из документа, большевики себя считали наследниками французских коммунаров и праздновали день свержения самодержавия. Этот странный для большевиков праздник был отменен в 1929 году.

23 февраля тогда хоть и был праздничным днем, но выходным днем не был никогда в СССР. Выходным его сделали только в 2002 году. Похожая ситуация была с Днем Победы с 1947 по 1965 года: он всегда был праздничным днем, но выходным стал вновь при Брежневе.

* — Выходных дней было 14, просто 6 из них были общероссийские (позднее общесоюзные), а 8 местные власти могли устанавливать в какие сами хотят даты в зависимости от религиозного и национального состава населения.

Для сравнения сейчас официальных выходных дней целых 8, несчитая посленовогодних каникул:

1) 1 января — Новый Год.

2) 7 января — Рождество

3) 23 февраля — День Защитника Отечества

4) 8 марта — Международный женский день

5) 1 мая — Международный день трудящихся

6) 9 мая — День Победы

7) 12 июня — День России

12 марта (26 февраля по Юлианскому стилю) большевистский режим официально отмечал до 1934 г. как праздник: День свержения Самодержавия. Однако события 26 февраля 1917 г., казалось бы, ни в коей мере не подходили под такой «праздник». Наоборот, именно 26 февраля правительственные войска действовали наиболее успешно и фактически взяли под контроль центр имперской столицы, очистив ее от революционных толп. Для большевиков логичнее было бы отмечать этот «праздник» 2 (15) марта, в день так называемого «отречения» Императора Николая II от престола. Но большевистские главари, посвященные в тайны Февраля также хорошо, как и Октября, знали, что делали.

Документальные источники убедительно свидетельствуют о том, что в течение 1916 — начале 1917 гг. ни в Петрограде, ни в Москве не было ни одной сколько-нибудь серьёзной революционной организации, способной и готовой осуществить революцию. Февральский переворот планировался тремя основными группами оппозиции: думско-кадетской («Прогрессивный блока» во главе с П.Н. Милюковым), А.И. Гучкова (арест Государя в поезде во время следования из Петрограда в Ставку, или наоборот, а затем «отречение» или цареубийство) и А.Ф. Керенского (классический революционный переворот в Петрограде, свержение правительства и убийство Государя). Октябрист князь А.В. Оболенский со знанием дела утверждал, что во главе заговора были «председатель Думы Родзянко, Гучков и Алексеев. Принимали участие в нём и другие лица, как генерал Рузский, и даже знал о нем А.А. Столыпин, (брат Петра Аркадьевича). Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него».

Прогрессивный блок ждал от власти роспуска Думы, для организации беспорядков. В конце января 1917 г. начальник Петроградского Охранного отделения генерал К.И. Глобачёв в своем секретном докладе сообщал, что представители руководящего думского большинства собираются «повторить события 9-го января 1905 года». Застрельщицей этого нового «кровавого воскресенья» должна была стать меньшевистская Рабочая группа ЦВПК, негласно ориентированная на Гучкова. Рабочая группа собиралась к открытию очередной думской сессии провести 14 февраля 1917 г. «мирную демонстрацию». О том, что эта должна была быть за «мирная» демонстрация, свидетельствуют донесения Охранного отделения, которые прямо называют её — восстанием. Но 27 января Петроградское Охранное отделение нанесло по замыслам заговорщиков ощутимый удар, арестовав всё руководство Рабочей группы. Все арестованные были заключены в тюрьму «Кресты». Руководство рабочей группы было обвинено в том, что оно «под предлогом участия в учреждении содействий обороне страны» встало «на путь организации революционного движения в Империи». Аресты были произведены с санкции министра внутренних дел А.Д. Протопопова.

Арест Рабочей группы произвёл на А.И. Гучкова и его единомышленников «ошеломляющее впечатление». Одним ударом, правительство лишило их орудия организации переворота. У Гучкова «была выдернута скамейка из-под ног; связующее звено удалено и сразу обрывалась связь центра с рабочими кругами». Арестовав Рабочую группу, охранное отделение считало, что фактически обезоружило Гучкова. Кроме того, в МВД исходили из оперативной информации, которая утверждала, что любое массовое выступление должно быть связано с роспуском Государственной Думы. 16-го февраля 1917 г., то есть сразу же после разгона февральской демонстрации в Петрограде, Протопопов получил от Московского охранного отделения уверение, что серьёзных демонстраций и беспорядков «следует ожидать возникновения серьёзных демонстративных выступлений не в настоящее время, а только в случае роспуска Государственной Думы».

Поэтому Государь считал этот роспуск опасным шагом и полагал, что он станет не нужен после успешного наступления на фронте. Это понимали и в оппозиции. Уже после февральских событий П.Н. Милюков в письме монархисту И.В. Ревенко признавал, что оппозиция твёрдо решила «воспользоваться войною для производства переворота. Ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования». Эти строки Милюкова подтверждаются словами генерала К.И. Глобачёва, который писал, что «для революционного переворота в России имелся один месяц, то есть до 1-го апреля. Дальнейшее промедление срывало революцию, ибо начались бы военные успехи, а вместе с ними ускользнула бы благоприятная почва».

Но Гучков и Прогрессивный блок были не единственными, кто строил планы государственного переворота. Другая влиятельная группа заговорщиков формировалась вокруг депутата Государственной думы А.Ф. Керенского, который был вовсе не «случайным человеком» Февральской революции. К февралю 1917 г. из адвоката по политически делам, он превратился в руководителя крупнейшей Трудовой фракции в Государственной думе, был знаком с представителями самых разных слоёв оппозиции и революционного движения. Эмигрантский историк И.П. Якобий писал, что Керенский «предназначался с самого начала на большую роль». В августе 1915 г. Охранное отделение в своих донесениях выделяло Керенского, как главного руководителя революционного подполья. В январе 1917 г. А.Ф. Керенский утверждал, что «революция нам нужна, даже если б это стоило поражения на фронте». Генерал К.И. Глобачёв отмечал: «Военные и придворные круги представляли себе простой дворцовой переворот в пользу Великого Князя Михаила Александровича с объявлением конституционной монархии. В этой иллюзии пребывала даже большая часть членов Прогрессивного блока. Но совсем другое думали крайние элементы с Керенским во главе. После монархии, Россию они представляли себе только демократической республикой».

Особые отношения были установлены между А.Ф. Керенским и А.И. Гучковым. Октябрист князь А.В. Оболенский писал, что бывший глава октябристской партии к моменту революции превратился в «открытого злобного революционера, настроенного больше всего против особы Государя Императора». В конце сентября — начале октября 1916 г. на квартире кадета М.М. Фёдорова состоялось несколько встреч А.И. Гучкова со своими единомышленниками. У заговорщиков «очень быстро сложился план», который заключался в захвате Императорского поезда во время одной из поездок Государя в Ставку. Николая II предполагалось арестовать и принудить к отречению в пользу Цесаревича Алексея при регентстве Великого Князя Михаила Александровича. Одновременно в стране вводился конституционный строй. Выработанный план был, по словам Гучкова, «хирургической операцией в смысле революционного акта воздействия на Государя, в смысле отречения». Должны были быть заготовлены соответствующие манифесты, предполагалось все выполнить в ночное время, чтобы утром вся Россия и армия узнали об отречении и назначении Наследника. 8 сентября 1915 г. была составлена секретная так называемая «Диспозиция № 1», которая провозглашала создание «Комитета народного спасения». Эта диспозиция была подписана как А.И. Гучковым, так и А.Ф. Керенским. Диспозиция заявляла, что Россия ведёт войну «против упорного и искусного врага вовне и против не менее упорного и искусного врага внутри. Достижение полной победы над внешним врагом немыслимо без предварительной победы над врагом внутренним». Под внутренним врагом понимался Царь и его правительство. В декабре 1916 г., когда Гучков вырабатывал план свержения Императора Николая II, Керенский был полностью в курсе дела, хотя о деталях плана не знал даже П.Н. Милюков.

Роль Керенского в организации русской революции будет не понятна, если не принимать во внимание его масонскую составляющую. Керенский стал масоном в 1912 г., вступив ложу «Полярная звезда», которая была создана 15 января 1906 г. в Петербурге и была дочерней ложей Великого Востока Франции. Однако сам Великий Восток в начале ХХ века уже работал на глобалистские сообщества США. Ещё в 1910 г. заведующий заграничной агентурой Охранного отделения Л.А. Ратаев сообщал, что пропаганда масонства в России исходит не только из Франции и что французское масонство прямо зависит от международного американского капитала. Одним из главных финансистов Керенского был ведущий деятель банкирского Бродвейского сообщества Ч. Крейн. По словам бывшего американского посла в Германии У. Додда, Крейн «много сделал, чтобы вызвать революцию Керенского». В 1913 г., накануне Мировой войны, был создан Великий Восток народов России. Сами масоны говорили, что ВВНР был масонским «только по названию», а главной его целью, так же, как и «Полярной звезды» было «свержение самодержавного режима». 16 декабря 1916 г. Керенский занял должность Генерального секретаря ВВНР, той же ночью в Петрограде был злодейски убит Г.Е. Распутин. Об предстоящем убийстве было известно руководству Верховного совета.

Попытки оппозиции провести «мирную демонстрацию» 14 февраля потерпели неудачу: малочисленные отряды рабочих были быстро рассеяны полицией. А.Ф. Керенский и Н.В. Некрасов позже уверяли, что выступление сорвали «отмобилизованные большевики», которые были против выступления рабочих. Действительно, 14 февраля большевики призвали петроградских рабочих на демонстрацию в знак протеста против Государственной думы. То есть большевики объективно играли против Милюкова и «Прогрессивного блока». При этом не стоит забывать, что большевистские организации Петрограда во многом находились под руководством того же А.Ф. Керенского. Об объединении социал-демократов и эсеров зимой 1917 г. свидетельствовали и сообщения Охранного отделения.

На следующий день после неудачной демонстрации А.Ф. Керенский начал претворять в жизнь свой сценарий переворота. 15 февраля Керенский с трибуны Государственной думы дал сигнал готовности всем революционным силам, заявив, что «настал 12-й час, сегодня, или никогда».

Таким образом, к моменту начала беспорядков в Петрограде главным действующим лицом «революции» становится не «Прогрессивный блок», а Керенский, действовавший в тайно смычке с Гучковым. Так как выступления рабочих и жителей Петрограда начались не под лозунгами защиты Государственной Думы и не под революционными лозунгами, то и главным защитником «голодных» стала не Дума, а революционное подполье, ориентированное на Керенского. Таким образом, у Гучкова и Керенского, несмотря на внешние различия, был общий план государственного переворота. Этот план предусматривал свержение с престола Императора Николая II.

После убийства Г.Е. Распутина Николай II собирался остаться в Царском Селе надолго, вплоть до весеннего наступления, и всю свою деятельность сосредоточить на подавлении переворота, в подготовке которого он не сомневался. Как писал С.С. Ольденбург: «Государь взял на себя руководство общим положением. Прежде всего необходимо было составить правительство из людей, которым Государь считал возможным лично доверять. Опасность была реальной». Николай II исходил из того, что, провалив организацию всеобщей забастовки 14 января 1917 г., которую Прогрессивный блок обещал обратить в революцию, думская оппозиция в значительной мере подорвала свой авторитет. Государь имел основания так полагать: среди октябристов наметился явный раскол — часть из них была готова примириться с правительством. Николай II был по-прежнему уверен в преданности ему военного руководства. В этом, по словам И.Л. Солоневича, «Государь Император допустил роковой недосмотр: поверил генералам Балку, Гурко и Хабалову. Именно этот роковой недосмотр и стал исходным пунктом Февральского дворцового переворота. Это предательство можно было бы поставить в укор Государю Императору: зачем Он не предусмотрел? С совершенно такой же степенью логичности можно было бы поставить в упрек Цезарю: зачем он не предусмотрел Брута с его кинжалом?».

22 февраля 1917 г. Император Николай II срочно отбыл из Царского Села в Ставку. Решение Государя оказалось полной неожиданностью даже для самого близкого его окружения. Из воспоминаний очевидцев становится ясно, что решение Николая II ехать в Могилёв было принято после телефонного, или по прямому проводу, разговора с начальником Штаба Ставки генералом М.В. Алексеевым. Графиня С.К. Буксгевден свидетельствовала: «Я находилась возле Императрицы в тот момент, когда Государь пришёл к ней с телеграммой в руке. Он сказал Императрице: “Генерал Алексеев настаивает на моём приезде. Не представляю, что там могло случиться такого, чтобы потребовалось моё обязательное присутствие. Я съезжу и проверю лично. Я не задержусь там дольше, чем на неделю, так как мне следует быть именно здесь”». Эмигрантский историк Г.М. Катков считает, что «из имеющихся источников, неясно, почему Алексеев настаивал на личном присутствии Верховного главнокомандующего. В свете последующих событий отъезд Императора в Могилев, предпринятый по настоянию Алексеева, представляется фактом, имевшим величайшее бедствие». Что же мог передать такого важного генерал М.В. Алексеев, чтобы Николай II срочно выехал в Ставку? Анализ имеющихся источников даёт возможность предполагать, что участник заговора М.В. Алексеев, сознательно сообщил Государю о нем какую-то информацию. Приоткрыв часть правды, заговорщики придали ей правдоподобность действиями В.И. Гурко. 21 февраля 1917 г. встревоженный Государь сказал А.Д. Протопопову, что Гурко не выполняет его приказов с присылкой войск и что он едет в Ставку, чтобы прислать в столицу кавалерию. 22 февраля Великий Князь Михаил Александрович доказывал Императору, что «в армии растёт большое неудовольствие по поводу того, что Государь живёт в Царском и так долго отсутствует в Ставке». Эта информация сыграла не последнюю роль в решении Николая II ехать в Могилёв. В результате, 22 февраля 1917 г. Государь покинул столицу, в которой немедленно начались беспорядки.

23 февраля началась забастовка текстильщиц Петрограда, которые требовали хлеба. Во второй половине дня прекратили работу военные заводы столицы. В феврале 1916 г. на ряде военных заводов было введено временное государственное управление, ограничившее права пользования частных владельцев заводов, так называемый секвестр. Начальником Путиловского завода был назначен член правления профессиональный артиллерист генерал-майор Н.Ф. Дроздов, подчинённый начальника ГАУ генерала А.А. Маниковского, в руках которого были казённые и частные военные заводы, в том числе и Путиловский.

18 февраля 1917 г. рабочие одного из цехов Путиловского завода потребовали 50% прибавки к зарплате, в которой им было отказано, после чего рабочие начали сидячую забастовку. Дирекция 21 февраля уволила бастующих. Эта мера привела к распространению забастовки на другие цеха. 22 февраля администрация объявила об их закрытии на неопределённое время. Таким образом 30 тыс. высококвалифицированных хорошо организованных рабочих оказались на улице. Как справедливо писал Г. М. Катков «причины забастовок всё ещё совершенно темны. Невозможно было массовое движение такого масштаба и размаха без какой-то направляющей силы».

В связи с этим, очевидно, что вся ситуация с забастовкой и увольнениями на Путиловском заводе не могла иметь место без того или иного участия генералов Маниковского и Дроздова. Только они контролировали ситуацию на заводе, в том числе и революционные группы. Но генералы не могли действовать по своей инициативе, без руководящего политического центра. Этот центр был в лице Керенского. В.В. Кожинов прямо указывал, что «Маниковский был близким сподвижником Керенского». Не случайно, в октябре 1917 г. Керенский назначил генерала главным снабженцем армии.

Таким образом, 23 февраля 1917 г. неожиданно, как для думской оппозиции, так и для правительства, игру начала партия Уолл-стрита, представителем которой был Керенский. Ему активно помогал А.И. Гучков и его сторонники, действовавшие через Центральный военно-промышленный комитет. 26 февраля в Петрограде, в доме 46 по Литейному проспекту, где располагался ЦВПК, с санкции Гучкова произошла встреча между «членами Государственной Думы Керенским и Скобелевым» руководителями социал-демократических рабочих ячеек на заводах и фабриках столицы.

24 февраля, в пятницу, в Петрограде в забастовках приняло участие уже около 170 тыс. рабочих. В течение дня на Невском проспекте появлялись толпы. Ни войска, ни полиция нигде не применяли оружие. На Знаменской площади полиция была атакована градом ледышек, под хохот казаков, которые бездействовали и кланялись толпе. Ещё вечером 23 февраля генералу С.С. Хабалову было доложено, что казаки во всех случаях бездействуют. Причём, объяснялось это бездействие отсутствием у них нагаек. Но дело было, конечно, не в них. Введённые в Петроград кубанские казачьи части во многом состояли из сектантов «Нового Израиля». Накануне беспорядков, эти казаки-сектанты дали сектантскую клятву большевику В.Д. Бонч-Бруевичу не «стрелять в народ». Они эту клятву и выполняли: «кланялись» толпе и подмигивали работницам.

Но 25 февраля события беспорядки переросли в вооружённое противостояние. Социалистические группировки открыто объявили о начале революции. Великий Князь Михаил Александрович записал в свой дневник, что «рабочие с красными флагами, бросали в полицию ручные гранаты и бутылки, войскам пришлось стрелять». Бастовало уже 250 тыс. рабочих.

В 15 ч. на Знаменской площади около памятника Императору Александру III казачья сотня не дала отряду конной полиции разогнать мятежную толпу. Причём, подхорунжий 1-го Донского полка, полный георгиевский кавалер М.Г. Филатов насмерть зарубил шашкой полицейского участкового пристава полковника А.Е. Крылова, когда тот, вырвав красный флаг из рук манифестанта, стал конвоировать задержанного в участок.

Между тем, достаточно было твёрдой позиции войск, чтобы мятежников охватывала паника. Около 18 часов у городской думы на Невском проспекте революционные боевики стали стрелять из толпы по полиции и драгунам 9-го запасного Кавалерийского полка. В ответ офицер полка спешил драгун и приказал дать залп по толпе. Несколько человек в ней было убито, несколько ранено. Толпа разбежалась. Среди организаторов беспорядков «начали говорить, не пора ли всё кончать, так как войска переходят к решительным действиям. Говорили о необходимости кончать забастовку. К ночи Невский опустел. Была видна лишь полиция, разъезды жандармов, казаков, драгун».

К утру 26 февраля в столице бастовало 240 тысяч рабочих. С утра, согласно приказа генерала Хабалова, войска заняли все посты в столице. Главным образом охранялись мосты и переправы. Тем не менее, люди небольшими группами, по льду переходили Неву и стекались к Невскому проспекту. Так как из-за порочного приказа Хабалова полиция была убрана из города и заменена войсками, то к полудню весь Невский был заполнен толпой, с красными флагами, революционными лозунгами и поющей революционные песни.

В 3 часа пополудни революционная толпа возле Гостиного Двора двинулась по Невскому проспекту в сторону Знаменской площади. Дорогу ей пересекла учебная команда запасного батальона Лейб-гвардии Павловского полка под командованием штабс-капитана Чистякова-2-го, пользовавшегося большим авторитетом у своих солдат. На предупредительные выстрелы толпа не реагировала. В этот момент с крыш была открыта стрельба по войскам, в затылок был убит ефрейтор. Озлобленные солдаты открыли беспорядочный огонь по толпе, среди которой было много убитых и раненых. Толпа была рассеяна.

Не менее энергично действовала учебная команда Лейб-гвардии Волынского полка под командованием капитана В.В. Квитницкого, защищавшего Знаменскую площадь, на которой было убито 40 бунтовщиков и один прапорщик Лейб-гвардии Павловского полка. Ситуация в городе 26 февраля в целом контролировалась Правительством. Жёсткий отпор, данный войсковыми соединениями в центре Петрограда, а также известие о роспуске Думы, возымели своё действие. В рядах заговорщиков чувствовалось смущение. Вечером в доме Елисеева на Невском проспекте состоялось совещание А.Ф. Керенского с представителями левых думских фракций и революционных группировок. Керенский предложил обсудить вопрос «о наилучшем использовании в революционных целях возникших беспорядков и дальнейшем планомерном руководительстве таковыми». Неожиданно для него, участники совещания стали высказывать мнения, что революция не удалась и нужно заканчивать противостояние. Эти настроения привели Керенского в растерянность. Его соратник В.Б. Станкевич вспоминал, что, придя вечером 26 февраля в Таврический дворец он застал Керенского и Чхеидзе в сильном волнении. «Чхеидзе всё время бегал из угла в угол. Я спросил кого-то из окружающих, где остальные члены Думы. Мне ответили, что разбежались, так как почувствовали, что дело плохо». Для думских революционеров дело действительно могло закончиться плохо. В случае если бы 27 февраля правительство и войска проявили бы такую же твердость, как и 26, революция была бы подавлена. А то, чем заканчивались для бунтовщиков военно-полевые суды они хорошо помнили по 1906 г.

К вечеру 26 февраля стало ясно, что революция Керенского потерпела поражение. Призывы «Долой Самодержавие!» не нашли поддержки ни в армии, ни в народе. Возвращение в Петроград Государя, прибытие верных воинских частей быстро восстановили бы порядок в столице. Для организаторов беспорядков, нужно было придать перевороту легальные формы. Для этого надо было вернуться под лозунги Государственной думы и выдвинуть на первую роль легального руководителя, пользующегося авторитетом в военной верхушке. Так, на политической сцене вновь появился М.В. Родзянко с главным требованием Прогрессивного блока — Ответственного министерства. А.Ф.

Большая группа политических заговорщиков: думцев, представителей крупного капитала, революционных группировок, масонов—при всей их значимости и силе, даже при иностранной помощи, не смогли совершить открытую революцию. Ее не хотели ни народ, ни даже общество. У заговорщиков оставался только один путь: свергнуть Государя с престола «легальным» путем, пленив его и осуществив спецоперацию «отречение». Без помощи армейской верхушки они этого сделать не могли. Сумев склонить ее на свою сторону 26 февраля 1917 года, заговорщики фактически подписали Монархии смертельный приговор.

Автор: Пётр Мультатули

Поделиться ссылкой:

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОБЗОР

У праздников разная судьба. Вот, например, Масленица: появилась она в незапамятные, ещё языческие времена, и, сколько христианская церковь не боролась с этим пережитком прошлого, до сих пор Масленицу мы отмечаем массово, шумно и весело, и смысл её остался примерно тем же, что и у древних славян – проводы зимы и встреча весны. А вот с праздниками советской эпохи сложилось по-разному. Скажем, 23 февраля и 8 марта остались в нашем календаре, но полностью утратили свой изначальный смысл. Некоторые же праздники, рождённые революцией, оказались забытыми ещё в советское время.

О двух таких забытых праздниках марта и пойдёт речь. Первый из них – 12 марта, День низвержения самодержавия, второй – 18 марта, День Парижской Коммуны. Оба этих дня появились в календаре в первые годы Советской власти и считались выходными вплоть до 1940 года, когда в преддверии Великой Отечественной войны была удлинена продолжительность рабочего времени и сокращено количество нерабочих дней. Почему эти даты были внесены большевиками в список государственных праздников, какой смысл они несли тогда и какой несут сейчас?

«Отречёмся от старого мира»

Дата 12 марта связана с Февральской революцией 1917 года – по старому календарю, который отставал от современного на 13 дней, революция началась в не в марте, а в феврале. Днём её начала считается 8 марта – Международный день работниц, который тогда, по иронии истории, в России выпадал на 23 февраля. В этот день работницы Петрограда вышли на улицы города под лозунгами «Хлеба!» и «Долой войну!». А 12 марта (27 февраля по старому стилю) общегородская забастовка переросла в вооружённое восстание – солдаты Петроградского гарнизона перешли на сторону бастующих рабочих и взяли под свой контроль значительную часть столицы. В этот же день появились новые органы власти – Временный комитет Государственной Думы, чуть позже ставший Временным правительством, и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Поэтому именно этот день, 12 марта, впоследствии стал праздноваться как День низвержения самодержавия – хотя формально царь Николай II отрёкся от престола только через три дня.

То, что было ясным и очевидным для современников, нередко запутывают потомки. С началом «перестройки» стало популярны рассуждения о том, что прекрасный демократический Февраль дал России свободу, а потом тоталитарные большевики в Октябре её отняли и установили «новое самодержавие». Мол, если бы не «большевистский переворот», если бы развитие революции остановились на Феврале, то страна пошла бы по «цивилизованному», «европейскому» пути развития, не было бы гражданской войны и прочих неприятностей.

Против таких благих пожеланий задним числом есть очень простое возражение: нельзя быть немножко беременной. Из всемирной истории, в том числе из истории самых что ни на есть «цивилизованных» стран, известно, что любая революция, как стихийный процесс, имеет свои законы, и остановить её на стадии «умеренности и аккуратности» никогда не удавалось никаким самым талантливым политикам. Революцию делают огромные массы людей, и делают они её не потому, что любят проливать свою и чужую кровь, а потому, что их насущные потребности не находят себе удовлетворения при старом порядке.

Рабочие и солдаты (они же в большинстве своём – вчерашние крестьяне) свергли царя для того, чтобы прекратить ненужную им войну, разделить помещичью землю между крестьянами, сократить рабочий день на предприятиях до восьми часов. А Временное правительство, пришедшее к власти после Февраля, хотело оставить всё по-старому, только без царя, и не собиралось удовлетворять ни одного из этих требований. Уже в первые дни Февральской революции на одном из митингов оратор-рабочий возмущался, что новыми министрами стали не представители «того народа, кто свободу себе добывал», а князья да фабриканты: «Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали… Вот освободились – и на тебе».

Это противоречие между народом и новой властью с первых дней революции было очевидным для наиболее проницательных наблюдателей. Более того, ещё в 1914 году, накануне Первой мировой войны, бывший царский министр П.Н. Дурново в записке на имя Николая II предупреждал о том, что главной движущей силой революции будут голодные «простолюдины», которые «исповедуют принципы бессознательного социализма». Их не накормишь одними только политическими свободами, они будут требовать социальных перемен – передачи земли крестьянам и фабрик рабочим. А либеральные партии, даже если и придут к власти на волне народного недовольства, не смогут надолго эту власть удержать, так как связаны с корыстными интересами «верхних слоёв» и чужды народу не меньше, чем старое чиновничество. Так что Октябрьская революция – это не случайность и не уклонение от «светлого пути» Февраля, а, наоборот, вполне закономерное его продолжение, которое можно было предвидеть задолго до самого Февраля.

С конца 1990-х – начала 2000-х годов либеральные идеи подрастеряли свою привлекательность, пинать Октябрь и одновременно возвеличивать Февраль стало уже не модно, и в ход пошла другая версия – зеркально противоположная. Дескать, это вовсе не стихийное народное движение свергло царя в Феврале, а верхушечный переворот или масонский заговор, осуществленный при содействии Запада с целью разрушения России – в общем, говоря современным языком, нечто вроде «майдана». Большевики к этой мерзости никакого отношения не имели, а, придя к власти, они стали «наводить порядок», «укреплять государство» и «собирать по кусочкам» распавшуюся империю.

Благодаря так называемой «популярной литературе» (а точнее сказать – макулатуре, которая занимает престижные полки в книжных магазинах) эта версия распространилась в последние годы очень широко – даже среди тех, кто вроде бы сочувствует «красным». Возможно, дело в том, что после «эпохи перемен», которая катком прошлась по судьбам многих людей в 1990-е годы, любое нарушение установленного порядка стало казаться немыслимым злом – а тогда, в 1917 году, нарушение порядка началось именно с Февраля. Но эта якобы «патриотическая» версия имеет не большее отношение к настоящей истории, чем либеральная.

Сперва пару слов о масонах. Если есть большое желание и богатая фантазия, то, конечно, за любой пакостью можно увидеть зловещую руку масонов или каких-нибудь рептилоидов. Ну а если серьёзно – некоторые министры Временного правительства действительно принадлежали к масонской ложе «Великий Восток народов России». Только вот настоящие масоны их «своими» не признавали, так как эта ложа была создана с многочисленными нарушениями правил и по факту представляла собой политический кружок для координации действий левых либералов и правых социалистов, а масонство использовалось лишь как внешняя форма. На эту тему есть хорошая книга историка А.Я. Авреха «Масоны и революция», где подробно разбираются и реальные факты, и домыслы о роли масонов накануне и во время событий Февраля 1917 года.

Что касается западных держав – вспомним, что в то время Англия и Франция были союзниками России в Первой мировой войне. Ослабление или, тем более, разрушение государства в России им было совсем не выгодно, так как подрывало боеспособность русской армии. Наоборот, им нужно было сильное государство, которое эффективно служило бы их целям, исправно поставляя пушечное мясо в лице русских мужиков на Восточный фронт – об этом достаточно ясно и откровенно пишет в своих дневниках французский посол Морис Палеолог. Царское правительство раздражало их не потому, что было слишком сильным или слишком независимым (как раз его экономическая зависимость от союзников и вынудила Россию вступить в войну), а, напротив, потому что было слишком слабым, неэффективным, неспособным преодолеть коррупцию и наладить нормальное снабжение армии.

Конечно, «западные партнёры» поддерживали контакты с либеральной оппозицией и приветствовали её приход к власти в Феврале, поскольку надеялись, что новое правительство, опирающееся на поддержку «общества», то есть имущих слоёв, сможет вести войну более эффективно, чем старое. Но вид революционного народа на улицах Петрограда, особенно под антивоенными лозунгами, того же французского посла, мягко говоря, совсем не радовал. «Нет, это совсем лишнее, этого мы никак не хотели!».

А вот какие чувства по отношению к тому же народу испытывал один из вождей парламентской оппозиции, монархист, националист и «патриот» Василий Шульгин: «Пулемётов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы – этот зверь был… его величество русский народ… То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась».

Эти, безусловно, искренние и показательные эмоции Шульгина относятся к тому самому дню 27 февраля (12 марта) 1917 года, когда тридцатитысячная толпа, подобно наводнению, заполнила Таврический дворец, где заседали депутаты Государственной думы. Собственно, именно перед лицом этой толпы они и решились, наконец, рискнуть и провозгласить себя властью. До этого всё выжидали – чья возьмёт, а тут стало ясно: если не поторопиться, то власть уплывёт к более радикальным силам, выдвинутым этой восставшей «серой массой». Нет, совсем не так они всё планировали. Вынудить царя отречься в пользу сына или брата и создать правительство из числа «людей, облечённых доверием общества» – примерно таков был сценарий нескольких заговоров, которые накануне Февраля действительно готовились в среде высшей аристократии, буржуазии и военных. Их целью было спасти монархию ценой отстранения бездарного и безвольного монарха, но никак не свергнуть её. И уж тем более их планы не предусматривали никакого участия народа.

В этом и состоит главное отличие Февральской революции от «цветной». «Цветная революция», или «майдан» – это не революция, а переворот, при котором само устройство общества остаётся неизменным; народ же привлекается к этому перевороту в качестве массовки, при помощи которой на смену одним паразитам приходят другие, как правило, ещё более жадные и ещё более зависимые от «западных партнёров». В феврале 1917 года планы переворота были, но стихийное народное движение спутало заговорщикам все карты. Они не были готовы к ситуации, когда власть, говоря современным языком, «слилась», а народ внезапно стал активным действующим лицом, да ещё и вооружённым.

Чтобы подладиться под массовые настроения, они были вынуждены отказаться от сохранения монархии и вообще изображать из себя революционеров. Те самые князья да фабриканты, занявшие министерские посты, объявили новым гимном страны «Рабочую Марсельезу» – песню, полную классовой ненависти к ним и им подобным. «Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!» – так начиналась эта песня, мелодия которой досталась России «в наследство» от Великой Французской революции, а текст был написан русским революционером П.Л. Лавровым в 1875 году.

Солидные господа из Временного правительства, конечно, мысленно скрежетали зубами. Отрекаться от старого мира, где им было так хорошо и уютно, они вовсе не хотели – разве что сделать его ещё немного более уютным для себя. Но история пошла вперёд вне зависимости от их желаний.

Всех деятелей парламентской оппозиции, от умеренных правых до умеренных левых, объединял между собой «страх перед улицей», по выражению упоминавшегося уже Шульгина. Большевики же оказались единственными, кто с самого начала наиболее чутко прислушивался к нуждам и потребностям этой самой улицы. И именно большевики сыграли немаловажную роль в важнейших событиях февральских дней – в организации массовых демонстраций, забастовок, переходе солдат на сторону народа. Об этом можно прочитать, например, в подробных воспоминаниях одного из тогдашних руководителей петроградских большевиков Александра Шляпникова. Разумеется, своё участие в свержении самодержавия они никак не считали чем-то постыдным, а, напротив, гордились этим.

И почему бы не гордиться тем, что был ликвидирован позорный порядок, когда один человек всерьёз считал себя «хозяином земли Русской» только на основании того, что по рождению он принадлежал к династии Романовых, а точнее даже, к династии Гольштейн-Готторп? В «цивилизованной» Франции до сих пор каждый год весело и шумно празднуют 14 июля – день взятия Бастилии, даром что, по мнению знающих людей, и в той революции без масонов не обошлось 🙂 Так что и наше 12 марта – вполне достойный и поучительный праздник.

«Коммунары не будут рабами»

Второй мартовский праздник, о котором пойдёт речь, связан опять-таки с Францией. В этой стране после свержения монархии в 1870 году тоже было своё Временное правительство. 18 марта 1871 года оно попыталось отобрать пушки у Национальной гвардии, которая была создана жителями Парижа как ополчение для защиты столицы от оккупации её прусскими войсками (в то время Франция потерпела поражение в войне с Пруссией). Парижане, подозревая правительство в измене, возмутились, подняли восстание и провозгласили новую власть – Парижскую Коммуну.

Коммуна представляла собой новый тип правительства – все чиновники избирались жителями города и ими же могли быть отозваны в любой момент, не имели никаких привилегий по сравнению с обычными гражданами, одновременно и разрабатывали законы, и отвечали за их исполнение. Большинство деятелей Коммуны считали себя социалистами, причём не всегда представители разных левых партий находили общий язык между собой. Их практические шаги были прогрессивными, но не такими уж радикальными: Коммуна передала пустующие фабрики, хозяева которых бежали из Парижа, в распоряжение работников, разрешила должникам забрать недорогие вещи, сданные в ломбард, сделала школьное образование бесплатным для всех детей.

Обо всём этом ведущие европейские газеты писали с возмущением – дескать, гнусная чернь устроила в Париже очаг анархии. Правительство Франции подавило восстание в своей столице совместно с прусскими войсками. Около 30 тысяч коммунаров были убиты во время «кровавой недели» в мае 1871 года, уцелевших ждали каторги и тюрьмы.

В общей сложности Парижская Коммуна просуществовала 72 дня. Её короткая история оказала огромное влияние на весь мир. Она превратилась в символ «штурма неба», по выражению Маркса – неравной, обречённой на поражение, но героической борьбы за лучшее общество. После расправы над Коммуной один из её бойцов, Эжен Потье, скрываясь в подполье, написал текст песни «Интернационал», которая приобрела всемирную известность как международный социалистический гимн и после Октябрьской революции стала также гимном нашей страны. Большевики считали парижских коммунаров своими ближайшими историческими предшественниками, а Советскую Республику в России рассматривали как продолжение дела, начатого Парижской Коммуной.

Начиная социалистическую революцию, большевики стремились учесть и положительный, и отрицательный опыт Парижской Коммуны как первого в мировой истории «правительства рабочего класса», по определению Маркса. Если в 1871 году это правительство возникло и действовало на территории одного города, то в 1917 – на территории целой страны, причём занимавшей одну шестую часть земного шара и, тем не менее, всего лишь одной, причём не самой экономически развитой. Одинокая, изолированная Парижская Коммуна не смогла удержаться без поддержки остальной Франции – сможет ли Россия удержаться без поддержки остального мира? Этот вопрос особенно остро стоял в период гражданской войны, когда территория, контролируемая большевиками, временами сжималась до нескольких центральных губерний.

Именно поэтому в первые годы Советской власти ощущение преемственности с Парижской Коммуной было таким сильным у всех, кто ассоциировал себя с новой властью. «Коммуне не быть покорённой!» – провозглашал Владимир Маяковский в знаменитом стихотворении «Левый марш». А одна из наиболее популярных песен тех лет на стихи Василия Князева так и называлась «Песня Коммуны»: «Нас не сломит нужда, не согнёт нас беда… Коммунары не будут рабами!».

Тогда всё-таки удержались. В том числе и потому, что сумели извлечь некоторые уроки из ошибок Парижской Коммуны. Первый: нельзя одновременно вести войну «на два фронта», необходимо использовать разногласия между врагами в своих интересах, временно «замирившись» с одним из них, но сохраняя бдительность и не забывая о его вражеской сущности. Так поступил Ленин в ситуации с Брестским миром: Советская Россия «откупилась» частью своих территорий от немецко-австрийской группы хищников, и, пока те дрались с англо-американо-французскими хищниками, выиграла время для создания Красной Армии. После поражения Германии и Австрии утраченные территории были возвращены, а когда Англия, Франция и США попытались задавить большевиков военной силой, сделать это было уже невозможно.

Второй урок касался внутренней политики. Парижская Коммуна погибла во многом из-за того, что французское крестьянство осталось к ней равнодушным. В России доля крестьян среди населения была ещё выше, чем во Франции, поэтому поддержка крестьянства оказывалась решающим условием победы революции. Одним из самых первых документов Советской власти стал Декрет о земле, составленный на основе предложений самих крестьян. Таким образом, крестьяне осуществили свою вековую мечту – разделить «по справедливости» между собой помещичью землю – благодаря большевикам, хотя эта идея противоречила первоначальной большевистской программе. И в самые напряжённые моменты первых лет советской истории, от споров вокруг Брестского мира до перехода к нэпу, руководство партии большевиков, принимая решения, исходило, в первую очередь, из интересов и позиции крестьянства, а не из теоретических соображений. Хотя крестьяне нередко проявляли недовольство большевиками, вплоть до вооружённых восстаний, в конечном счёте, для них красные оказались более приемлемой силой, чем белые, и именно это решило исход Гражданской войны.

Но самое главное, что было важным для большевиков в Парижской Коммуне – это принципы, на основе которых должна была быть устроена новая власть, власть трудящегося класса. Эти принципы, как и сама Коммуна, были придуманы народом, а не какой-либо политической партией. Собственно, и термин «Коммуна» с очень далёких, ещё средневековых времён, означал в Европе «городское самоуправление». И если в дословном переводе на русский «коммуна» означает «община», то наиболее близкий по смыслу русский перевод этого термина был «найден» в 1905 году рабочими Иваново-Вознесенска, создавшими первый Совет рабочих депутатов. На основании практики работы Советов Ленин и сформулировал принципы нового государства в работе «Государство и революция». Все должностные лица должны быть выборными и сменяемыми в любое время, получать заработную плату не выше среднего заработка рабочего, а в перспективе их обязанности должны были поочерёдно исполнять все жители страны. Если говорить короче и поэтичнее, то «коммуна – это место, где исчезнут чиновники» (Маяковский).

Однако провести в жизнь эти принципы оказалось намного сложнее, чем их провозгласить. Первое «отступление от принципов Парижской Коммуны», по признанию Ленина, произошло уже в 1918 году, когда были установлены более высокие заработки для ведущих специалистов. При всеобщей бедности, разрухе, неграмотности большинства населения приходилось «подкармливать» управленцев, поэтому в их ряды устремились и те, кто хотел хапнуть, урвать, возвыситься над другими. А обстановка гражданской войны, когда большинство вопросов решалось приказами, никак не способствовала «выборности и сменяемости всех должностных лиц».

В последних своих предсмертных работах, так называемом «завещании», Ленин пришёл к выводу, что тот государственный аппарат, который сложился за пять послереволюционных лет, только по форме новый, а по существу целиком перенят от старого общества и поэтому «ровно никуда не годится». Необходимо его радикально переделать, привлекая рабочих и крестьян к управлению, в том числе к контролю над самыми высшими партийными чиновниками. Эту задачу, наряду с подъёмом экономического и культурного уровня страны, Ленин считал самой главной. Но именно эту задачу его преемники «спустили на тормозах» – контроля снизу им не сильно хотелось, они уже привыкли считать самих себя выразителями воли пролетариата.

В результате Советское государство всё дальше и дальше отходило от образа Парижской Коммуны. Вместо сокращения неравенства между работниками и управляющими оно, напротив, усиливалось. Это была «мина замедленного действия», заложенная под все экономические и культурные успехи, которые действительно были достигнуты в СССР. Потому что с течением временем наиболее «продвинутая» часть управленцев захотела стать полноценными собственниками, то есть вернуться к капитализму – что и произошло на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

Можно, конечно, отсюда сделать вывод, что идея Коммуны – это утопия, потому она и провалилась. Именно такую мысль внушают нам те, кто заинтересован в сохранении неравенства, угнетения, несправедливости на веки вечные. А можно посмотреть и с другой стороны: отказ от этой идеи неизбежно приводит к возвращению всей старой мерзости. Любые прогрессивные достижения оказываются непрочными и обратимыми, если у народа нет механизмов контроля над своими представителями, если не ставится цель, чтобы управление общими делами было действительно общим делом всех.

Конечно, брать на себя ответственность нелегко, гораздо проще переложить её на «профессионалов», но к чему приводит господство «профессионалов», мы наглядно видим и чувствуем на своей шкуре. И ещё более наглядно это видно в случаях войны или нестабильности – достаточно посмотреть хотя бы недавнюю историю восстания на Донбассе. Очевидно, мир подошёл к той черте, когда сохранение прежнего порядка вещей обходится слишком дорогой ценой для человечества, и людям волей-неволей придётся обратиться к «утопическим» идеям вроде Парижской Коммуны. Поэтому день 18 марта – не только память о прошлом, но и подсказка для будущего.

Михаил Волчков

Дата, выпавшая из календаря

Дата, выпавшая из календаряНе стоит забывать об уроках Февральской революции

Спецпроекты ЛГ / Настоящее прошлое / Эпоха и лица

Кураев Михаил

Февральская буржуазно-демократическая революция. Митинг революционно настроенных солдат и матросов в Петрограде (кадр кинохроники)

Фото: РИА Новости

Теги: Дата , выпавшая из календаря , Михаил Кураев

Оценить:

Оценка: 7.67 — Голосов: 12

12+

Колумнисты ЛГ

Пуля за слово

В 2022-м среди представителей медиа были новые жертвы: в мире погибло 67 журнали…

Текст как рутина

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой портал «Ревизор.ru» составил поэтич…

Язык и суржик

На каком языке мы говорим? Едва ли не для большинства сограждан не будет слишком…

3 сентября 1945 года в СССР появился новый государственный праздник — День Победы над Японией. Правда, выходным днём он побыл совсем недолго, уже в 1947 году он стал рабочим, а со временем окончательно забылся как праздник. В настоящее время мало кто знает и помнит о том, что когда-то 3 сентября планировалось отмечать. И это не единственный случай в богатом на изменения календаре праздников ХХ века.

В России до революции отдыхали много (правда, надо учесть, что рабочая неделя была шестидневной), а большая часть праздников имела религиозную направленность. Практически все значимые религиозные праздники были нерабочими днями или, как они тогда назывались, неприсутственными.

Дополнительные праздники были связаны с царствующей семьёй. День рождения, а также день тезоименитства (день именин) императора, императрицы и вдовствующей императрицы (т.е. матери действующего императора и супруги прежнего, если она была жива) в обязательном порядке были нерабочими. С рождением наследника престола появилось два новых праздника – день его рождения и тезоименитства. Также отдельными праздниками были восшествие на престол и коронование императора. Таким образом, только благодаря императорской семье в дореволюционной России насчитывалось 10 нерабочих дней.

Новогодних каникул в их современном виде в Российской империи не было, Рождество праздновали три дня в декабре, а в январе были нерабочими лишь два дня – первый день нового года и Крещение. Зато весенние праздники были даже длиннее, чем современные. Два дня Страстной седмицы и шестидневный отдых на Пасху — это уже больше, чем сейчас. А ведь помимо этих праздников на апрель и май ещё приходились тезоименитство императрицы, день рождения императора и императрицы, его коронование, бонусом шли двухдневное празднование дня святой Троицы, день Николая Чудотворца и Вознесение Господне. В целом только на апрель и май приходилось столько праздников, что четверть этого времени была нерабочей, и это не считая воскресений, которые всегда и при любых обстоятельствах были выходным днём, поскольку никаких переносов календарей тогда не практиковалось.

Относительно урожайными на праздники были август и октябрь (по четыре неприсутственных дня). В общей сложности, учитывая религиозные праздники, дни почитания святых и праздники, связанные с императорской семьей, в год получалось чуть более 40 нерабочих дней. Представители других религиозных конфессий в местах своего компактного проживания могли заменять христианские религиозные праздники на священные дни, принятые в их вере. Государственные праздники, связанные с императорской семьёй, были едины для всех.

Нерабочими праздничные дни были только для служащих и рабочих. Что касается крестьян, то их рабочее время вообще не регламентировалось и планировалось ими самостоятельно. При Временном правительстве исчезли 10 праздничных «царских дней», а в остальном всё осталось без изменений.

В первое десятилетие после революции состав праздников значительно изменился. Поскольку большевики считали религию «опиумом для народа», религиозные праздники перестали быть государственными, официально они именовались особыми днями отдыха. Тем не менее до 1929 года они не отменялись и считались нерабочими днями. Правда, число их значительно сократилось, отмечались только самые главные праздники: Рождество, Крещение, Благовещение, Пасха, Успение, Вознесение, Преображение, Троица, Духов день. При этом продолжительность Пасхальной недели сократилась до трёх дней, а позднее до двух.

Все сохранившиеся религиозные праздники не были рабочими днями, но и не оплачивались, тогда как дни государственных праздников оплачивались, даже с учётом того, что никто не работал. Ещё более парадоксальная ситуация сложилась из-за того, что государство перешло с юлианского на григорианский календарь, а церковь не сделала этого. В итоге нерабочие дни в некоторых случаях не совпадали с религиозными праздниками. Например, нерабочими днями были 25 и 26 декабря, а Рождество в связи с переносом календаря праздновалось теперь 7 января, который был рабочим днём.

Новые времена принесли новые праздники, многие из которых теперь основательно позабыты. Например, мало кто помнит, что 22 января отмечалась годовщина первой революции 1905 года, которая была совмещена с Днём памяти Ленина, который умер 21-го числа. Этот праздник продержался достаточно долго, почти 30 лет, и был отменён только в 1951 году. По какой причине этот праздник покинул государственный календарь, никто не объяснил. Вряд ли День памяти Ленина противоречил государственной идеологии.

12 марта стал отмечаться праздник под названием Низвержение самодержавия. Он был приурочен к годовщине начала Февральской революции. Этот праздник в честь «буржуазной революции», как тогда говорили, был установлен в 1918 году и просуществовал недолго. В 1929 году этот день стал обычным рабочим днём. Видимо, Сталин посчитал, что неправильно пролетариату радоваться буржуазным праздникам, и отменил его по идеологическим мотивам.

Ещё один необычный праздник, в настоящее время прочно забытый, отмечался 18 марта. Это был день Парижской коммуны. Вообще-то, эта коммуна не имела ни малейшего отношения ни к России, ни к её истории и просуществовала всего 72 дня в 70-е годы позапрошлого века, запомнившись французам лишь тем, что коммунары устроили террор в захваченном ими районе Парижа и разрушили Вандомскую колонну как «символ варварства и милитаризма».

Однако лично Ленин Парижскую коммуну считал первым в истории примером диктатуры пролетариата, восхищался ею и часто сверял свои действия и поступки с коммунарами. По этой причине вокруг Парижской коммуны в СССР был возведён целый культ, в её честь назывались корабли, школы, заводы и улицы, многотысячными тиражами выходили сотни книг по её истории и т.д. Первый день существования коммуны стал государственным праздником в РСФСР в 1918 году и просуществовал до 1929 года. С началом индустриализации количество нерабочих дней было резко сокращено, и Сталин, вероятно, посчитал, что нет смысла отдыхать целый день в честь такого события.

В 1918 году появился и праздник в честь годовщины Октябрьской революции, правда, из-за перехода с юлианского календаря на григорианский он переместился на ноябрь. День пролетарской революции отмечался 7 ноября и был главным советским праздником. В этот день в обязательном порядке проводились демонстрации трудящихся и военные парады на главных площадях городов страны.

В 1927 году советская власть решила, что праздник столь важен и значим, что его недостаточно праздновать только один день, поэтому праздничным стал и день 8 ноября. Военные парады в этот день проводились с первого и до предпоследнего года существования советской власти, за исключением перерыва на Гражданскую войну и Великую Отечественную (парадов не было с 1941-го по 1944-й). В последние месяцы существования СССР в 1991 году парада также не было, поскольку КПСС формально находилась под запретом, а общесоюзной власти уже практически не было.

Тем не менее по инерции он продолжал оставаться праздничным и нерабочим днём и в постсоветской России, правда, 8 ноября уже был рабочим днём. В середине 90-х праздник был переименован и стал называться Днём согласия и примирения, правда, смысл этого праздника оставался не совсем понятным. О каком согласии и примирении могла идти речь, если праздновалась годовщина насильственного и вооружённого захвата власти? Что может быть дальше от согласия и примирения, чем это?

Праздник дожил до 2004 года, когда 7 ноября стал простым рабочим днём, а ему на смену пришёл День народного единства 4 ноября. Хотя день Октябрьской революции и является исчезнувшим праздником, его нельзя назвать забытым. Многие приверженцы коммунистических идей до сих пор сохраняют верность традициям и устраивают различные мероприятия в этот день.

В 1929 году советскую страну ждали огромные изменения. В 20-е годы она ещё частично жила по инерции с прежним десятилетием. НЭП разрешал частный бизнес в определённых пределах, всё ещё праздновались главные религиозные праздники. Но к концу десятилетия НЭП был свёрнут, началась индустриализация, коллективизация, и всё это вызвало значительные изменения во всех сферах жизни, в том числе и в календаре.

Почти все праздники были отменены и стали простыми рабочими днями. Больше не праздновались не только религиозные праздники, но даже Новый год, который был объявлен буржуазным праздником, по поводу чего в прессе даже была проведена антиновогодняя кампания. Он имел все шансы стать исчезнувшим и позабытым праздником, но через несколько лет его решили вернуть, фактически подменив им Рождество. Если в дореволюционные времена главным праздником было Рождество, то теперь его заменил Новый год с новым персонажем — Дедом Морозом. Частично внешняя форма старого праздника была сохранена (елки, подарки и т.д.), но содержание и смысл праздника изменились с религиозных на светские.

За весь год было лишь 5 нерабочих дней – День памяти Ленина, Первомай (два дня) и День Революции (два дня). Все остальные дни были рабочими.

В 1936 году к ним добавился ещё один праздничный нерабочий день, ныне уже давно забытый. В честь принятия новой Конституции СССР в 1936 году 5 декабря стали праздновать как День Конституции. День сталинской Конституции просуществовал более 40 лет и перестал быть праздничным и нерабочим только после принятия новой Конституции в 1977 году.

В это десятилетие советским людям было не до праздников, поскольку шла война. Тем не менее в послевоенное время появилось сразу два новых праздника, не считая восстановленного в 1947 году Нового года.

В 1945 году было решено праздновать 9 Мая как День Победы, а 3 сентября, когда закончилась советско-японская война и вместе с ней Вторая мировая война, – Днём Победы над Японией.

Однако просуществовали праздники совсем недолго. Уже в 1947 году они стали простыми рабочими днями. До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что именно побудило Сталина отменить совсем недавно появившиеся по его личной инициативе праздники. На этот счёт существуют различные мнения. Кто-то считает, что Сталин опасался фронтовиков – сплочённых и суровых мужчин, повидавших жизнь и научившихся отстаивать свою правду с оружием в руках. Другие полагают, что Сталин не желал возвышения армии, опасаясь, что праздник будет способствовать её популярности и популярности самых видных военачальников, что станет угрозой для него лично. Так или иначе, подлинные причины столь резкого отказа от совсем недавно учреждённых праздников навсегда остались покрыты завесой тайны.

После отмены праздника День победы над Японией канул в Лету. Про него больше никто не вспоминал и не праздновал. Правда, с 9 Мая подобной ситуации всё же не случилось. Если советско-японская война была лишь месячным эпизодом, который мало кто заметил, то Великую Отечественную не заметить было нельзя.

Поэтому, несмотря на отказ от официального празднования и объявления 9 Мая рабочим днём, его всё равно праздновали неформально, а в самых крупных советских городах иногда устраивали салюты в честь Победы.

Незадолго до смерти Сталина был отменён нерабочий день в память о Ленине. Такой календарь праздников сохранялся полтора десятилетия и изменился только при Леониде Брежневе, когда он приобрёл знакомые нам сейчас черты. В частности, нерабочим днём стало 8 Марта. Вновь начал праздноваться День Победы, именно в те времена были заложены традиции современного празднования – с военными парадами, возложением венков и демонстрациями.

В 1970-е годы появился последний праздник, который можно назвать исчезнувшим и забытым. После принятия новой советской Конституции новым нерабочим днём вместо 5 декабря стало 7 октября. Этот праздник сохранился до распада Советского Союза. В России ему на смену пришёл День Конституции 12 декабря, который более десяти лет был нерабочим днём, однако с 2005 года таким не является. Тем не менее День Конституции РФ нельзя назвать исчезнувшим, поскольку в этот день по-прежнему проводятся различные государственные мероприятия.

Таким образом, из всех дореволюционных праздников до нашего времени сохранились только два — Новый год и Рождество. При этом Новый год имеет 20-летний перерыв в праздновании, а Рождество и вовсе 63-летний (с 1929-го по 1992 год). Кроме того, Рождество является единственным из многочисленных религиозных праздников, который сейчас является нерабочим днём. Остальные праздники либо исчезли по политическим причинам (падение монархии и отсутствующие в связи с этим «императорские дни»), либо сохранились как религиозные, но их празднование – личное дело каждого.

Два старейших советских праздника, появившихся ещё в 20-е годы и доживших до наших дней, – 1 Мая и 23 Февраля — в настоящее время существенно отличаются от оригинала по своему смыслу. 1 Мая больше не день солидарности интернационального пролетариата, а майские каникулы по своей сути и скорее является наследником дореволюционной Пасхальной недели, чем советских маёвок. А 23 Февраля уже не День армии и не столько День защитника Отечества, сколько праздник всех мужчин вообще.