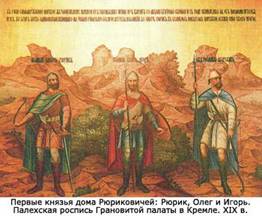

8.09.862 (21.09). - Праздник Рождества Пресвятой Богородицы считается ДНЕМ НАЧАЛА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. Призвание новгородцами на княжение трех братьев-варягов: Рюрика, Синеуса и Трувора

«Откуду есть пошла Земля Русская»

В этот день новгородцы призвали на княжение из близкого им славянского племени братьев-«варягов» Рюрика, Синеуса и Трувора. По преданию, родословие их было следующим:

«Август, кесарь Римский… Пруса, родича своего, послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних времен зовется это место Прусской землей. И вот в то время некий воевода Новгородский по имени Гостомысл перед кончиной своей созвал всех правителей Новгорода и сказал им: «О мужи новгородские, советую я вам, чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей и призвали бы к себе из тамошних родов правителя».

Они пошли в Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из Римского рода Августа-Царя. И умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев, чтобы шел он к ним княжить. И князь Рюрик пришел в Новгород вместе с двумя братьями; один из них был именем Трувор, а второй – Синеус, а третий – племянник его по имени Олег. С тех пор стал называться Новгород Великим; и начал первым княжить в нем великий князь Рюрик» («Сказание о Великих Князьях Владимірских Великой Руси», ХVI в.). Правда, предание это датируется уже временем, когда Московская Русь осознала себя Третьим Римом, и оно, возможно, было необходимо для подтверждения римской преемственности.

В Лаврентьевском списке «Повести временных лет» о призвании Рюрика говорится: «…»реша сами в себе поищем собе князя иже бы володел нами и судил по праву»… Идоша за море к Варягом к Руси, сице бо ся зваху тьи Варязи Русь… «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да приидите княжить и володеть нами»…».

Исходя из того, что приглашенные князья называются в летописи варягами, в ХVIII в. немецкие ученые (Байер, Миллер, Шлёцель, на выводы которых затем доверчиво опирался Карамзин) выдвинули так называемую «норманнскую» теорию, что Русское государство якобы основано иностранцами неславянского происхождения – норманнами (скандинавами или германцами). В принципе для православного русского человека в норманской теории в любом ее виде нет ничего унизительного, тем более, что пришлые князья-варяги не насадили на Руси свою иностранную культуру, свое право и свой язык, а быстро растворились в русской вечевой жизни. Так что опровергать эту теорию, утвердившуюся в петербургский период нашей истории, пришлось не столько из ущемленной русской гордости, сколько из стремления к исторической правде, всё больше открывавшейся научными историческими исследованиями: археологическими, источниковедческими, филологическими, сравнительно-историческими анализами балтийских народов.

Эти исследования приходят к выводу, что «норманнская» теория о происхождении русской государственности не соответствует истине. Во-первых, у самих скандинавов в то время еще не было государственности такого централизованного вида, чтобы переносить ее организующие принципы славянам (и у норвежцев, и у шведов, и у датчан первые короли появились позже 862 г.; а германцев тогда еще не было на Варяжском море). Сами норманны называли Русь Гардарикой – страной городов, что свидетельствует о ее более развитой цивилизации. Неизвестен ни один скандинавский источник, свидетельствующий о призвании оттуда славянами себе правителя. Кроме того, выражение «судить по праву» свидетельствует о том, что понятие права на Руси уже существовало и не Рюрик его с собою принес.

Во-вторых, Рюрик вовсе не был для Руси иностранцем. Варягами тогда называли не по национальности (летопись относит к ним, кроме Руси, также и шведов, норвежцев, англичан и др.), это слово означало профессию вооруженного пирата-купца, промышлявшего в Варяжском (Балтийском) море. Варяжским промыслом занимались и славяне (венды), населявшие тогда все южное побережье Балтики и лишь позже вытесненные и ассимилированные германцами. Именно эти славянские племена имели тесные связи с Новгородом. Об этом свидетельствует найденная и введенная в научный оборот В.Н. Татищевым Иоакимовская летопись, в которой история призвания Рюрика излагается иначе: престарелый князь Великого града (Новгорода?) Гостомысл, не имевший наследника мужского пола, позвал на княжение сына своей средней сестры – Рюрика.

Несостоятельность «норманнской» теории показал еще М.В. Ломоносов, но все же она утвердилась в русском обществе, ориентированном на заимствование западной культуры. В ХIХ-ХХ вв. были опубликованы многие исследования, опровергающие эту теорию. Наиболее значительным таким трудом, вскрывающим полную несостоятельность норманской теории, признано исследование «Варяги и Русь» С.А. Гедеонова, опубликованное в середине XIX века, которое даже многие норманисты сочли победой антинорманистов. Главное и обоснованное открытие Гедеонова состояло в определении национальности приглашенных на Русь «варягов» ‒ это слово означало не национальность, а профессию, занятие, сословие из купцов-мореплавателей и воинов-разбойников, а по национальности Рюрик был из прибалтийского славянского племени.

В последующих поколениях норманисты постарались оправиться от поражения, объявляя своих оппонентов и того же Гедеонова в ненаучности, дилетантизме и т.п., хотя Гедеонов дотошно следовал основополагающему научному правилу: исследовать и сравнить все разнообразные факты. свидетельства. документы, точки зрения историков.

Династия Рюриковичей дала Русскому государству целую плеяду князей и Государей, многие из которых причислены к лику святых. Отметим однако неточность расхожего утверждения о «пресечении династии Рюриковичей» с кончиной бездетного Царя Федора Иоанновича, в связи с чем и понадобилось призвание на царство новой династии – Романовых. Тогда пресеклась лишь прямая царствовавшая линия, других же Рюриковичей и тогда было очень много (что могло быть даже причиною затруднения в выборе: кого предпочесть?). Предпочли не искать ближайшего по крови, а ближайшего «по свойству свойственному царскому семени Богом избранный цвет» – внучатого племянника первой жены Царя Ивана Грозного, царицы Анастасии Романовны.

Русских же дворянских родов, ведущих свою родословную от Рюрика, и ныне насчитывается несколько десятков, а живущие их потомки ныне исчисляются тысячами.

См. также статью: Всеволод Меркулов. Забытая родословная Рюрика.

РУССКИЕ ПРАВИТЕЛИ

Ниже перечисляются верховные правители Российского государства. Правители в период раздробленности определяются исходя из того, что начиная с правления Олега Вещего (882 г.) столицей Руси стал и до нашествия орды являлся Киев, с середины XIII века по 1389 г. – Владимiр, с 1389 г. – Москва. В список также включены великие князья Владимiрские (за период с 1157 по 1243 гг.) и удельные князья Московские (1263–1389 гг.), которые не были верховными суверенами русских земель, но считаются правителями России с династической и исторической точки зрения.

В список не включены фактические руководители и регенты, правители других образований в пределах современной российской территории, лица, получившие право или претендовавшие на должность правителя, но не вступившие в неё

Новгородские князья

Рюрик (862–879)

Олег Вещий (879–882)

Киевские Великие князья

Олег Вещий (882–912)

Игорь Рюрикович (912–945)

Ольга (945 – после 959)

Святослав Игоревич (после 959 – март 972)

Ярополк Святославич (972 – 11 июня 978)

Владимiр Святославич (11 июня 978 – 15 июля 1015)

Святополк Владимирович (июль 1015 – осень 1016; 14 августа 1018–1019)

Ярослав Владимiрович Мудрый (осень 1016 – 22 июля 1018; 1019 – 20 февраля 1054)

Изяслав Ярославич (20 февраля 1054 – 14 сентября 1068)

Всеслав Брячиславич (14 сентября 1068 – апрель 1069)

Изяслав Ярославич (2 мая 1069 – март 1073)

Святослав Ярославич (22 марта 1073 – 27 декабря 1076)

Всеволод Ярославич (1 января 1077 – июль 1077)

Изяслав Ярославич (15 июля 1077 – 3 октября 1078)

Всеволод Ярославич (октябрь 1078 – 13 апреля 1093)

Святополк Изяславич (24 апреля 1093 – 16 апреля 1113)

Владимiр Всеволодович Мономах (20 апреля 1113 – 19 мая 1125)

Мстислав Владимiрович Великий (20 мая 1125 – 15 апреля 1132)

Ярополк Владимiрович (17 апреля 1132 – 18 февраля 1139)

Вячеслав Владимiрович (22 февраля – 4 марта 1139)

Всеволод Ольгович (5 марта 1139 – 1 августа 1146)

Игорь Ольгович (1 – 13 августа 1146)

Изяслав Мстиславич (13 августа 1146 – 23 августа 1149)

Юрий Владимiрович Долгорукий (28 августа 1149 – лето 1150)

Вячеслав Владимiрович (1150)

Юрий Владимiрович Долгорукий (лето 1150 – нач. 1151)

Изяслав Мстиславич (1151 – 13 ноября 1154), соправитель: Вячеслав Владимiрович (апрель1151 – 6 февраля 1154)

Ростислав Мстиславич (1154–1155)

Изяслав Давыдович (зима 1155)

Юрий Владимiрович Долгорукий (20 марта 1155 – 15 мая 1157)

Изяслав Давыдович (19 мая 1157 – декабрь 1158)

Мстислав Изяславич (22 декабря 1158 – весна 1159)

Ростислав Мстиславич (12 апреля 1159 – 8 февраля 1161)

Изяслав Давыдович (12 февраля – 6 марта 1161)

Ростислав Мстиславич (март 1161 – 14 марта 1167)

Владимiр Мстиславич (весна 1167)

Мстислав Изяславич (19 мая 1167 – 12 марта 1169)

Глеб Юрьевич (12 марта 1169 – февраль 1170)

Мстислав Изяславич (февраль – 13 апреля 1170)

Глеб Юрьевич (13 апреля 1170 – 20 января 1171)

Владимiр Мстиславич (15 февраля – 30 мая 1171)

Михалко Юрьевич (1171)

Роман Ростиславич (1 июля 1171 – февраль 1173)

Михалко Юрьевич (1173)

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (февраль – 24 марта 1173), соправитель: Ярополк Ростиславич

Рюрик Ростиславич (24 марта – сентябрь 1173)

Ярослав Изяславич (ноябрь 1173–1174)

Святослав Всеволодович (1174)

Ярослав Изяславич (1174)

Роман Ростиславич (весна 1174–1176)

Святослав Всеволодович (1176–1181)

Рюрик Ростиславич (1181)

Святослав Всеволодович (1181 – 27 июля 1194)

Рюрик Ростиславич (1194–1201)

Ингварь Ярославич (1201 – 2 января 1203)

Рюрик Ростиславич (2 января 1203–1204)

Ростислав Рюрикович (1204–1205)

Рюрик Ростиславич (лето 1205–1206)

Всеволод Святославич Чермный (лето 1206–1207)

Рюрик Ростиславич (осень 1207–1210)

Всеволод Святославич Чермный (1210–1212 или 1214)

Ингварь Ярославич (1212 или 1214)

Мстислав Романович (1212 или 1214 – 2 июня 1223)

Владимiр Рюрикович (16 июня 1223–1235)

Изяслав (Мстиславич или Владимiрович) (1235–1236)

Владимiр Рюрикович (1236)

Ярослав Всеволодович (1236–1238)

Владимiр Рюрикович (1238)

Михаил Всеволодович (1238–1240)

Ростислав Мстиславич (1240)

Даниил Романович (1240)

Михаил Всеволодович (1240–1243)

Ярослав Всеволодович (1243 – 30 сентября 1246)

Александр Ярославич Невский (1249 – 14 ноября 1263)

Владимiрские Великие князья

Андрей Юрьевич Боголюбский (1157 – 29 июня 1174)

Михалко Юрьевич (1174)

Ярополк Ростиславич (1174 – 15 июня 1175)

Михалко Юрьевич (15 июня 1175 – 20 июня 1176)

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (июнь 1176 – 15 апреля 1212)

Юрий Всеволодович (1212 – 27 апреля 1216)

Константин Всеволодович (весна 1216 – 2 февраля 1218)

Юрий Всеволодович (февраль 1218 – 4 марта 1238)

Ярослав Всеволодович (1238 – 30 сентября 1246)

Святослав Всеволодович (1246–1248)

Михаил Ярославич Хоробрит (1248–1248/1249)

Святослав Всеволодович (1248/1249–1249)

Андрей Ярославич (декабрь 1249 – 24 июля 1252)

Александр Ярославич Невский (1252 – 14 ноября 1263)

Ярослав Ярославич Тверской (1263–1272)

Василий Ярославич Костромской (1272 – январь 1277)

Дмитрий Александрович Переяславский (1277–1281)

Андрей Александрович Городецкий (1281–1283)

Дмитрий Александрович Переяславский (декабрь 1283–1293)

Андрей Александрович Городецкий (1293–1304)

Михаил Ярославич Тверской (осень 1304 – 22 ноября 1318)

Юрий Данилович Московский (1318 – 2 ноября 1322)

Дмитрий Михайлович Грозные Очи Тверской (1322 – 15 сентября 1326)

Александр Михайлович Тверской (1326–1328)

Александр Васильевич Суздальский (1328–1331), соправитель : Иоанн Данилович Калита Московский (1328–1331)

Иоанн Данилович Калита Московский (1331 – 31 марта 1340)

Семён Иоаннович Гордый Московский (1 октября 1340 – 26 апреля 1353)

Иоанн Иоаннович Красный Московский (25 марта 1353 – 13 ноября 1359)

Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский (22 июня 1360 – январь1363)

Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский (1363)

Дмитрий Иоаннович Донской Московский (1363 – 19 мая 1389)

Василий Дмитриевич Московский (15 августа 1389 – 27 февраля 1425)

Московские князья и московские Великие князья

Даниил Александрович (номинально 1263, фактически с 1271 – 5 марта 1303)

Юрий Даниилович (5 марта 1303 – 21 ноября 1325)

Иоанн I Данилович Калита (21 ноября 1325 – 31 марта 1340)

Симеон Иоаннович Гордый (31 марта 1340 – 26 апреля 1353)

Иоанн II Иоаннович Красный (26 апреля 1353 – 13 ноября 1359)

Дмитрий Иоаннович Донской Московский (13 ноября 1359 – 19 мая 1389)

Василий I Дмитриевич (19 мая 1389 – 27 февраля 1425)

Василий II Васильевич Тёмный (27 февраля 1425–1433)

Юрий Дмитриевич Звенигородский (1433)

Василий II Васильевич Тёмный (1433 – 31 марта 1434)

Юрий Дмитриевич Звенигородский (31 марта – 5 июня 1434)

Василий Юрьевич Косой 5 июня – начало июля (1434)

Василий II Васильевич Тёмный (начало июля 1434 – 7 июля 1445)

Дмитрий Юрьевич Шемяка (7 июля – 26 октября 1445)

Василий II Васильевич Тёмный (26 октября 1445 – 13 февраля 1446)

Дмитрий Юрьевич Шемяка (12 февраля 1446 – 17 февраля 1447)

Василий II Васильевич Тёмный (17 февраля 1447 – 27 марта 1462), соправитель: Иоанн III Васильевич (1450–1462)

Иоанн III Васильевич (27 марта 1462 – 27 октября 1505)

Иоанн Иоаннович Молодой – соправитель 1470–1490

Дмитрий Иоаннович Внук – соправитель 1498–1502

Василий Иоаннович – соправитель 1502–1505

Василий III Иоаннович (27 октября 1505 – 4 декабря 1533)

Иоанн IV Васильевич Грозный (16 января 1547 – 18 марта 1584)

Симеон Бекбулатович (не позднее 30 октября 1575 – не ранее 18 июля1576) – номинально Великий князь всея Руси

Феодор I Иоаннович (19 марта 1584 – 7 января 1598)

Годуновы

Ирина Феодоровна Годунова (7 января – 15 января 1598) – супруга Царя Феодора Иоанновича, Великая государыня, правительница

Борис Феодорович Годунов (17 февраля 1598 – 13 апреля 1605)

Феодор II Борисович Годунов (13 апреля – 1 июня 1605)

Смутное время

Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) (20 июня 1605 – 17 мая1606)

Василий IV Иоаннович Шуйский (19 мая 1606 – 17 июля 1610)

Семибоярщина и польский королевич Владислав(1610-1612)

Романовы

Михаил Феодорович (11 июля 1613 – 13 июля 1645)

Патриарх Филарет – Великий государь, соправитель 1 июня 1619 – 1 октября 1633

Алексей Михайлович (13 июля 1645 – 29 января 1676)

Феодор III Алексеевич (30 января 1676 – 27 апреля 1682)

Петр I (27 апреля 1682 – 22 октября 1721) – до 1696 г. правил совместно с Иоанном V

Иоанн V Алексеевич (26 мая 1682 – 29 января 1696) – правил совместно с царём Петром I

Российские императоры

Петр I (22 октября 1721 – 28 января 1725)

Екатерина I (28 января 1725 – 6 мая 1727)

Петр II (7 мая 1727 – 19 января 1730)

Анна Иоанновна (4 февраля 1730 – 17 октября 1740)

Иоанн VI Антонович (17 октября 1740 – 25 ноября 1741)

Елизавета Петровна (25 ноября 1741 – 25 декабря 1761)

Петр III (25 декабря 1761 – 28 июня 1762)

Екатерина II (28 июня 1762 – 6 ноября 1796)

Павел I (6 ноября 1796 – 11 марта 1801)

Александр I (12 марта 1801 – 19 ноября 1825)

Николай I (12 декабря 1825 – 18 февраля 1855)

Александр II (18 февраля 1855 – 1 марта 1881)

Александр III (1 марта 1881 – 20 октября 1894)

Николай II (20 октября 1894 – 2 марта 1917)

(Данные из Википедии по сост. на 22.3.2016 с некоторыми изменениями)

В этот день в 862 году новгородцы призвали летописного князя Рюрика править созданным межплеменным союзом. Это и есть дата рождения русского государства

То, что мы отметили 12 июня в наших календарях как День России, не является настоящим историческим праздником. «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», день «освобождения» от своих территорий не может быть национальным праздником.

Летописи нашего Отечества имеют старинную дату: 862 год как год основания нашего государства. Эта дата начала русской государственности, начала правления династии Рюриковичей. Вместе с 988 годом, годом Крещения Руси, они являются главными датами рождения России.

Именно эти даты и есть естественные исторические события, которые нужно считать началом России. Как у любого христианина, в жизни есть два рождения: физическое – от папы и мамы — и религиозное – крещение от Матери Церкви. Так и у нашей страны и нашего народа есть две даты основания нашего бытия.

Таким образом, настоящий день России должен быть двусоставным, совмещающим в себе две даты: 28 июля – как День крещения России и 21 сентября – как День русской государственности.

История русского мира существенно отличается от развития соседних цивилизаций. В России не было того феодального строя, установившегося в Европе, который сформировал враждебные классы, породил борьбу королевской власти с феодальной аристократией. На Руси не было создано крупное землевладение, находившееся не в руках Дома Рюрика. Разросшаяся династия Рюриковичей «окняжила», объединила землю, создав то духовное и политическое единство Русской цивилизации, которое сохранялось до времен революции 1917 года.

Сегодня 12 июня так же нелепо праздновать, как было глупо праздновать 7 ноября в советские времена как дату основания нашей государственности. Нашему государству не 25 и не 100 лет, мы значительно старше республиканского эпизода в нашей государственности.

Никакой праздник не может укрепиться в народном сознании, если он не будет укоренен в национальной истории. История, как народная память, не может принять бессмыслие многих современных праздников. Современному дню России по его алогичности и искусственности повода, к которому он привязан, соответствует не менее случайный по дате День защитника Отечества.

Даже если взять в разумение логику левых и подводить под 23 февраля мобилизацию пролетариата Петрограда на борьбу с немцами, то возникает удивление, что в тысячелетней военной русской истории не нашлось ни одной победы, равной «пролетарской мобилизации» в 1918 году, никак не остановившей капитуляцию большевиков перед немцами в Бресте.

Выдуманные победы Красной армии под Псковом и Нарвой критиковались даже советскими военачальниками. Так, Ворошилов на заседании, посвященном 15-летней годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии, признавал, что «приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Если история Отечества в государственных праздниках подается столь формально, а зачастую просто неправильно, то нация перестает понимать смысл не только своего нынешнего существования, но и перестает видеть для себя будущее, поскольку не осознает тех дел, которые ей надлежит продолжить. Знание истории тем и полезно, что в основном рассказывает, как одно народное поколение наследует другому и выполняет определенные задачи своего общества на протяжении всего его бытия. Она сообщает те или иные ориентиры, сохраняет особенно важные повороты в судьбе народа, напоминает о его героях и дает людям ощущение значимости своего существования, одновременно выставляя и некие поведенческие ориентиры, маячки, нормы. Человек, который не знает, как жили его предки, и «празднует» непонятные для него праздники, находится в состоянии чистого политического листа, на котором любые авантюристы или враги могут написать все, что пожелают. Такой человек начисто выпадает из исторической традиции наследования одного поколения другим, перестает быть гражданином своего Отечества.

Нужно насаждать только те праздники, которые соответствуют исторической истине, и отказываться от тех, которые были введены по сиюминутным политическим поводам.

Дзен

Телеграм

Подписывайтесь на наши каналы

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

В этот день новгородцы призвали на княжение из близкого им племени варягов трех братьев – Рюрика, Синеуса и Трувора. По преданию, родословие их было таковым: «Август, кесарь Римский, <…> Пруса, родича своего, послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних времен зовется это место Прусской землей. И вот в то время некий воевода новгородский по имени Гостомысл перед кончиной своей созвал всех правителей Новгорода и сказал им: „О, мужи новгородские, советую я вам, чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей и призвали бы к себе из тамошних родов правителя“. Они пошли в Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из римского рода Августа-Царя. И умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев, чтобы шел он к ним княжить. И князь Рюрик пришел в Новгород вместе с двумя братьями; один из них был именем Трувор, а второй – Синеус, а третий – племянник его по имени Олег. С тех пор стал называться Новгород Великим; и начал первым княжить в нем великий князь Рюрик» («Сказание о Великих Князьях Владимирских Великой Руси», XVI в.).

В Лаврентьевском списке «Повести временных лет» об этом же событии говорится так: «<…> Реша сами в себе: „Поищем себе князя, иже бы володел нами и судил по праву“ <…> „Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да приидите княжить и володеть нами“».

В XVIII веке немецкие ученые выдвинули теорию, согласно которой наше государство основано иностранцами неславянского происхождения. Несостоятельность ее доказывал еще М.В. Ломоносов, но все же она утвердилась в русском обществе, ориентированном на заимствование западной культуры. Однако в XIX–XX веках были опубликованы многие исследования, опровергающие эту теорию и удостоверяющие, что Рюрик был прибалтийским славянином.

Исторический календарь-альманах

«Россия день за днем». М., 2005.

Уже несколько лет как в России официально празднуют День зарождения российской государственности. Зарождение это, по официальной версии, связано с прибытием на русскую землю варяга Рюрика. Случилось это в точно обозначенный момент – в 862 году. Есть ли сомнения в Рюрике, дате или формулировке праздника у профессиональных историков? – спросил «Город 812» у доктора исторических наук Андрея Дворниченко.

– Вы, как историк, к Дню зарождения российской государственности как относитесь?

– В самом празднике как таковом, наверное, ничего плохого нет. Но такая формулировка названия праздника, конечно, представляется явно искусственной. Это примерно как праздник 1500-летия Киева, который отмечали в 1982 году. Когда речь идет о событиях, следы которых теряются в глубокой древности, такая датировка с точностью до года может вызвать только ироничную улыбку. Но я понимаю, чем вызвано появление такого рода праздников. Это вопрос не исторический, а уже политический. Власти нужны праздники, которые объединяли бы людей, как-то подчеркивали национальную самоидентификацию. Вот и появляются такие абсолютно искусственные конструкции, как «1150-летие российской государственности».

– А чем плоха такая формулировка?

– Дело в том, что, вводя такой праздник, мы объявляем всему миру две вещи. Первая – что мы верим в то, что появление государства возможно как «deus ex machina» или, говоря по-другому, «как черт из табакерки». Ни с того ни с сего в один год появляется государство. А вторая – что мы, таким образом, волей-неволей становимся на сторону так называемой норманнской теории. Ведь если мы привязываем образование государства к летописному 862 году – году «призвания варягов», – то получается, что эти варяги наше государство и создали.

– А вы считаете, насколько велика роль варягов (или, как раньше говорили, норманнов) в зарождении русского государства?

– Видите ли, поскольку я считаю, что государство на Руси образовалось лишь к XVI веку, то для меня этой проблемы вообще не существует.

– То есть распространенное представление о Руси времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого, как о могучем государстве восточных славян, не соответствует действительности?

– Совершенно верно. Ведь Киевскую Русь как государство придумали украинские и польские книжники XVI – XVII веков. Кстати, не стоит думать, что это мое какое-то открытие. На каждом этапе в развитии нашей отечественной историографии были ученые, которые признавали такое государство «Киевская Русь», а были те, которые отрицали такое понятие. Это был один из самых дискуссионных вопросов в российской исторической науке. Замечу, что к 1917 году как раз господствовало мнение, что государства в Киевской Руси не было, а были сначала племенные, а затем территориальные общины (Киев, Новгород, Чернигов и так далее), которые жили в рамках еще догосударственного, общинного устройства с изрядными пережитками родовых отношений.

Однако в 1930-е годы в отечественной исторической науке утвердилось представление об «Империи Рюриковичей», о мощном славянском государстве. На IX – XI века были спроецированы реалии гораздо более позднего времени. Это было вызвано, с одной стороны, марксисткой идеологией (знаменитая «пятичленка», под которую подгонялась вся мировая история), а с другой – сталинской установкой на «возрождение патриотизма». Так и появилось «могучее государство Киевская Русь». На самом деле это химера, выдумка.

– «Киевскую Русь придумали польские книжники». Это звучит, как цитата из Носовского и Фоменко…

– Прошу понять меня правильно – речь не идет о каком-то историческом ревизионизме в стиле «Новой хронологии» Фоменко и прочих шарлатанов. Речь о структурных вещах. Ведь, что такое государство? Понятие государства подразумевает, что власть отделена от народа, стоит над народом и зачастую противостоит народу. Но можно ли говорить о государстве в условиях господства общинных отношений, когда вся власть еще осуществляется самим народом в рамках так называемой прямой демократии: собирается вече, в котором могут принимать участие все свободные члены общины, на вече избираются должностные лица, приглашается или изгоняется князь, решаются другие ключевые вопросы. Нет отчужденной от народа вооруженной силы – армии. Все свободные люди имели право носить оружие, из них в случае военных действий формировалось общинное ополчение. Нет четкой территории, подобной современным госграницам. И князь тогда еще совсем не противостоит общине – он выступает, говоря современными словами, как «наемный менеджер». Если князь плохо справлялся, ему «указывали путь» – прогоняли с должности. Князь и близко не имел тех властных полномочий, которые имели столетия спустя московские самодержцы. И так ситуация сохранялась примерно вплоть до XIV века. Можно ли в этих условиях говорить о государственности?

– Тогда что же было в Киевской Руси?

– Я считаю, что историю Киевской Руси надо делить на два периода. Это IX – X и XI – XII века. IX – X века – это было время еще таких примитивных образований, которые в западной исторической науке называют термином «chiefdom». У нас этот термин переводят как «вождество». Это еще не государство. В племенах появляется уже вожди, которые представляет собой какую-то власть, но до государства здесь еще очень и очень далеко. В результате вожди одного из славянских племен – киевских полян – «примучивают», как тогда говорили, другие славянские племена: кривичей, радимичей, древлян, северян и так далее. То есть, попросту говоря, обкладывают их данью. Ничем, кроме регулярного платежа дани эти племена с Киевом связаны не были. Вот это-то данническое образование в сталинской историографии прозвали Киевской Русью.

А в XI – XII веках это родоплеменное вождество трансформируется в территориальные общины. «Примученные» когда-то племена освобождаются от власти Киева, создают свои независимые общины. Только теперь общины эти строятся не на родовой почве, а на территориальной. Названия племен уходят в прошлое, а общины уже называются по имени главного города – Чернигова, Смоленска, Рязани и т.д. У нас эти образования принято называть княжествами, но, как я сказал выше, это название надо воспринимать крайне условно. Это были именно общины, которые приглашали князя на службу, но вовсе не находились в его полной власти.

– А что произошло в XIV веке?

– К XIV веку на территории бывшей «Киевской Руси» сложилось два, я бы так сказал, протогосударства – Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское. Это очень архаичные образования, которые можно назвать военно-служилыми государствами, хотя тут тоже надо понимать, что это еще только зародыш государства. XIV – XV века – это такой переходный период. А действительно полноценное государство на Руси появляется лишь в XVI веке, во времена Ивана Грозного.

– Получается, что вы сводите древнюю Русь до уровня каких-то ирокезов: вождества, племена, архаичная структура. «Патриотическая общественность» будет недовольна!

– А что делать? Наука должна стремиться быть объективной, без оглядки на мнение общественности. Тем более, что ничего унизительного в этом нет. Все народы Европы прошли через эту стадию. Только у них эта стадия была где-то лет на 500 раньше, чем у славян. Кстати, это многое объясняет в истории Руси – нашу отсталость, например. Ведь если мы приравняем, как в советские времена, Киевскую Русь к современной ей империи Карла Великого или к Священной Римской империи германских императоров, то тогда непонятно: что ж мы так отстали в своем общественном развитии, в своем политогенезе (формировании государственных институтов)? Если же осознать, что Русь времен Ярослава Мудрого (XI век) по своему общественному развитию находилась на уровне так называемых «варварских государств» (франков, вестготов, лангобардов и т.д.) раннего средневековья (V – VI века), то тогда многое становится ясно.

– Для вас, как я понял, острота норманнского вопроса полностью снимается: приплывали варяги, не приплывали – не имеет никакого значения, раз государство образовалось лишь в XVI веке.

– Именно так. Что касается вопроса о «призвании варягов», то я не вижу тут причин для особых баталий. Ну, приплыл отряд норманнов в Новгород (по приглашению или без), ну захватил власть в племени, перебив прежнюю верхушку – князя и старейшин. Такие вещи в истории Европы случались множество раз. Что тут такого постыдного? Из-за чего тут копья ломать?

Тем более, повторюсь, государства тогда на Руси не было и в помине – не до «призвания варягов», ни после. Кроме того, эта норманнская верхушка захватчиков быстро растворилась в местной среде – дети и внуки этих норманнов же ничем особым не отличались от славян. Так чего из-за этого так горячиться?

– Ну а Рюрик-то был? Или это абсолютно мифический персонаж?

– Я думаю, что такой персонаж был. Но, естественно, ничего конкретного мы о нем сказать, увы, не можем. А вот, что касается его летописных братьев – Синеуса и Трувора, то это, конечно, не существовавшие фигуры. Сейчас историки склонились к тому, что здесь, скорее всего, ошибка летописца, который принял скандинавские слова Sine hus (свой род) и Thru varing (верная дружина) за имена собственные. На самом деле Рюрик прибыл на Русь не с Синеусом и Трувором, а «со своим родом и верной дружиной».

В.Васнецов. Варяги

– А куда приплыл Рюрик – именно в Старую Ладогу? Это доказано?

– Категорично здесь, конечно, ничего утверждать нельзя. Рюрик мог приплыть и в Старую Ладогу, но кто же это теперь проверит? Вообще, мне кажется, что в таких заявлениях большое значение имеет политический аспект. Ведь привычная всем столица Киевской Руси – собственно, сам город Киев – теперь находится в другом государстве, отношения с которым к тому же далеко не идеальные. Вот и приходится искать ему замену. Новгород бы вполне подошел, но тут незадача: археологических слоев IX века в Новгороде нет, он образовался позднее. Вот и остается выбирать из тех поселений, где такие слои есть. Старая Ладога – одно из таких мест. Новой российской государственности нужна и своя новая «древняя» столица. Вот ее и нашли. Хотя это, конечно, наивно. Столица чего? Племенного союза ильменских словен? Разве только это…

Денис Орлов

Всемирный день русского единения

21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Этот День отмечается ежегодно, начиная с 2010 года. Инициатором этого неофициального праздника стал Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии. В 2009 году по предложению этого Союза был учреждён Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».

Идею представил 25 ноября 2009 года председатель Русского объединительного союза соотечественников и глава Международного инициативного комитета Александр Иванов. Это произошло на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке». Идею поддержали и подписали Декларацию о провозглашении Всемирного дня русского единения представители 24 стран мира. Среди соучредителей этого дня: Россия, Белоруссия, Литва, Эстония, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Мальта, Греция, Польша, Словакия, Чехия, Финляндия, Португалия, США и другие государства.

Неофициальный праздник был учреждён с целью сохранения этнокультурной самобытности русского народа и его позитивной национальной самоидентификации. Среди задач, которые должен решить День русского единения, объединение русских, всего Русского мира, налаживание взаимодействия между русскими общинами за пределами Родины и Россией, развитие русского языка и литературы, сохранение этнических, исторических и культурных ценностей. Провозглашается необходимость единения русских в интересах создания мощного духовно-культурного, интеллектуального и экономического русского пространства в мире.

День 21 сентября выбран не случайно. В этот день произошло несколько знаменательных событий, которые оказали влияние на развитие всей русской цивилизации и русского народа (русского суперэтноса).

Во-первых, есть мнение, что именно этот день является Днем основания России. В 2012 году отмечали 1150-летие призвание Рюрика и зарождения российской государственности. В этот день в 862 году князь Рюрик начал править севером Руси (будущая Новгородская земля). Его пригласили старейшины (князья) и жрецы-волхвы северных союзов племен (Рюрик — создание державы Сокола). Видимо, их главная цель была в уничтожении автономии «земель» (союзов племен), создании единой державы, государственного объединения которое сможет противостоять экспансии с запада (Рим) и юга (Хазария и исламский мир). Рюрик (Сокол) стал основателем княжеской династии, которая объединила северный и южный государственные центры Руси – Новгород (Ладога) и Киев, в единую державу. Русская держава объединила большую часть славяно-русских союзов племен и смогла противостоять экспансии с запада и юга. Первые князья династии Рюриковичей решили возложенную на них задачу, создав могучую империю (державу), способную сохранить русский суперэтнос (русов) на планете. Позднее державу охватил кризис, вызвавший раскол и распад, но русские смогли уцелеть, сохранив свой язык, культуру и государственность. Последними правителями правящей династии Рюриковичей на Руси стали цари Фёдор I Иванович (1584-1598) и Василий Шуйский (c 1606 по 1610 годы).

Начиная со времени Дмитрия Донского (1359 — 1389) и завершая Иваном Грозным (1533-1584) правители династии Рюриковичей решали задачу восстановления единства русской державы (империи). В целом они её решили. Русь снова стала великой державой и величайшим духовным центром человечества.

Во-вторых, на 21 сентября (8 сентября) приходится День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликовской битве. В 2010 году отмечалось 630-летие Куликовской битвы. Это был знаменательный день. Москва одержала победу над ордынскими войсками. Надо помнить, что Орда в этот период переживала тяжелейший духовно-культурный и политический кризис – «великую замятню», когда за два десятка лет в Орде сменилось 25 ханов. Кризис был связан со сменой духовной матрицы Орды – многотысячелетнюю языческую традицию пресёк ислам. Русское православие, по сути «двоеверие» (синтез христианства и духовного наследия многотысячелетней русской цивилизации, т. н. «язычества»), хоть и успешно внедрялось в Орде, но не успело утвердиться, проиграв сражение исламу, который внедрили противники Орды и Руси.

Могущественный вельможа Мамай, который не был Чингизидом (потомком Чингисхана), получил такую власть, что сам ставил ханов, которые полностью ему подчинялись. Это были ханы-марионетки. Кризис Орды привёл к тому, что Москва, за которой стояла духовная сила Сергия Радонежского (он завершил процесс преобразования греко-византийского христианства в русское православие), получила возможность провести «перехват управления» в империи. Дмитрий Донской объединил значительную часть русских земель и одержал победу в тяжелейшей битве. Однако, Орда была ещё сильна, поэтому процесс перехода имперского центра в Москву затянулся. Но, именно Куликовская битва символизирует начало этого пути.

В-третьих, это день официального основания в 859 году города Великий Новгород. В 2009 году широко отмечалось 1150-летия основания «отца» русских городов. В 859 году Новгород был впервые упомянут в летописи. Великий Новгород сыграл одну из ключевых ролей в истории России. Этот город стал одной из первых столиц Руси. Новгородцы поддерживали первых Рюриковичей в их борьбе за объединение Русской земли и противостоянии с внешними врагами. Новгород несколько столетий был ключевым градом Русской земли, поддерживая связи через Балтийское море с Центральной Европой, ведя торговлю с Востоком через Балтийско-Волжский торговый путь и «путь из варяг в греки». Именно Новгород стал осваивать Север, продвинувшись вплоть до Урала и даже далее на восток. С историей Новгорода связано и его особое политическое устройство — это была «вечевая республика». Кроме того, Новгород долгое время был северным форпостом Руси, отражая натиск немецких и шведских рыцарей, за которыми стол папский Рим. С Новгородом связано и священное имя русского воителя – Александра Ярославича, который отразил удар с Запада и заложил основы дружбы с Ордой, показав, что будущее Руси на Востоке.

В-четвёртых, 21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из самых главных праздников, который отмечает Русская православная церковь.

Надо сказать, что необходимость русского единения, создания Русского мира в настоящее время очень важна. Война в Малороссии, когда враги русской цивилизации столкнули между собой русских с русскими и внушили одной из частей русского суперэтноса, что они «украинцы» «(«укры»), не имеющие никакого отношения с «москалям» — потомкам финно-угров и монголов, это очень опасный процесс. Хозяева западного проекта всегда используют один и тот же метод. Перед тем как поглотить и «переварить» часть чужого духовно-культурного, этнического пространства, они расчленяют его, делят на части. Людям внушают, что они «особенные», «избранные», «иные», лишают их исторической памяти, языка и культурной традиции.

Именно это и происходит в Малой Руси. Части русского суперэтноса внушили, что «особый народ», потомки «древних укров». Русских превратили в «антирусских», своего рода «испорченных эльфов» («орков») из «Властелина колец». И их стравливают с теми русскими, которые ещё сохраняют свою «русскость». Все выгоды от этого процесса получают Рим, Лондон и Вашингтон – командные пункты Западного мира. Русский мир теряет огромную историческую область, такие сакральные центры, как Днепр, Киев, Чернигов, Полтава и т. д. Русские воюют с русскими. Запад сеет семена ненависти и разрушения.

Поэтому, необходимость единения двух частей русского суперэтноса и двух обломков русской цивилизации (Русского мира) – это вопрос выживания России в бушующем море глобальной смуты.

- Автор:

31 комментарий

Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.

Христианство, введенное на Руси Князем Владимиром в 988 году, фактически положило конец развитию Солнечного культа. Новая религия еще долго не могла вытеснить остатки язычества из сознания народа. Одни славяне оставались верны Даждьбогу, Хорсу и Перуну, другие — смешивали две веры, «сливая» своих богов с христианскими святыми, третьи — поклонялись домовым. Появился такой термин как двоеверие, с которым долгое время боролось духовенство. Чтобы «стереть» древнеславянские традиции, церковные и светские власти запрещали старые праздники на официальном уровне или пытались подгонять их под себя.

Запрет старых праздников и славянского календаря

День Иоанна Крестителя

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Сырная седмица

День Ильи-Пророка

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!