В нынешнее время редкость увидеть настоящую русскую печь, но обычные печи не исчезли бесследно из жизни современного человека. Казалось, что современные печи должны быть устроены безопаснее, но, к сожалению, на территории Прикамья причина пожара «Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления» одна из самых распространенных…

Печь – сердце дома, его душа, его центр логический и магический, не зря в некоторых местностях печь закладывали раньше самого сруба. Отсюда из центра распространялось животворящее тепло, здесь готовилась еда, здесь искали защиты от хворей и ненастья дети, старики и больные. Примечательно, что у слова «печься» второе значение – заботиться или беспокоиться. Множество уникальных обычаев связано с русской печью.

Считалось, у домового самым любимым местом в избе была печь. Домовой хранил дом, помогал справным хозяевам и наказывал нерадивых, предупреждал о неприятностях и хранил очаг. Рядом с печью, за ней или в ней оставляли для домового угощение: кашу, хлеб-соль, молоко, мед.

Немалое значение имела печь и во множестве других обрядов: если в момент рождения ребенка огонь горел ровно, то и ребенок должно было быть спокойным и здоровым. В некоторых славянских родах даже принято было «допекать» младенца, если он родился слабеньким и недоношенным: его заворачивали в тесто или в материну рубаху и на хлебной лопате запихивали в печь, так символически одновременно убивали и болезнь и самого больного ребенка, чтобы возродить его уже здоровым. Во время женитьбы молодые должны были три раза обойти печь, так жених благодарил тот очаг, что дал ему жену и уводил ее к своему, прося у огня и предков здоровья и детей. Когда свадьба завершалась, в печь бросали пустой горшок и приговаривали «Сколько черепков столько и молодых ребят». Именно отсюда пошел обычай бить бокалы. Если кто-то из домашних надолго покидал свое гнездо, то печь закрывали заслонкой, чтобы ему повезло в пути.

Жители деревень не нуждались в прогнозах погоды – им помогала в этом печь. Например, если дрова сильно потрескивали, значит, надо было ждать морозов. Дровишки горели шумно – буран будет, а уж если погасли – оттепель на пороге. Дымок из трубы выходит ровным вертикальным столбиком – будет солнечно и безветренно. А если дым капризничал и принимал причудливые формы, или же стелился по земле, стоило ждать плохой погоды, с ветрами, дождем.

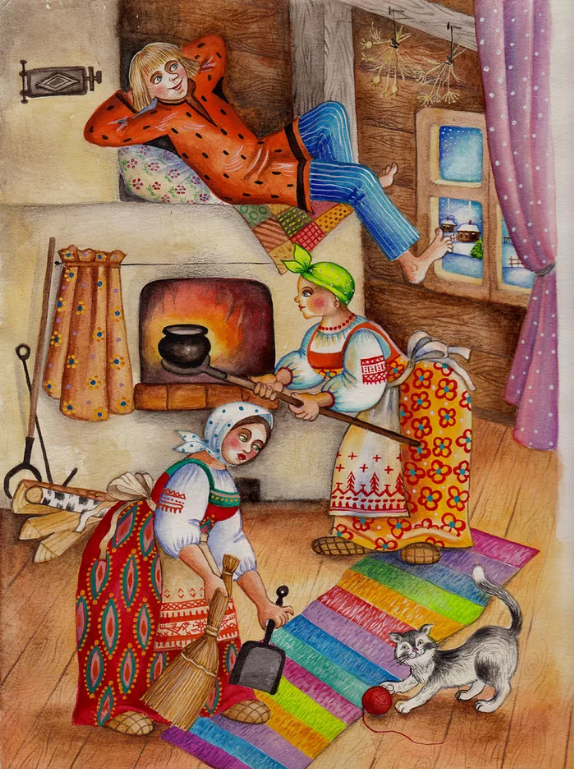

Печь была символом мира и покоя, при ней нельзя было ругаться или выражаться. Сейчас мы говорим: «Тише: здесь же дети или дамы»; а тогда говорили: «Печь в хате!». Если же Вас пускали в дом и устраивали на полатях, то Вы становились другом и практически членом семьи: от Вас не ждали зла и не замышляли Вам худое.

Еще множество уникальных обычаев, примет, заговоров и суеверий связано с русскими печками, но в современное время хотелось бы посоветовать жителям Прикамья – не надейтесь на приметы, а просто соблюдайте требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей и пожары будут обходить Ваш дом стороной.

История создания русской печи уходит далеко в прошлое. Проходили тысячелетия. Человечество постигало тайны строительства сложнейших сооружений, некоторые из которых составили список чудес света. Но техника отопления долгие века оставалась на уровне костра: стоило пропустить момент, когда пришла пора подбрасывать дрова, и в жилище проникала стужа. Человек старался запасти тепло… Сейчас уже не узнать имен изобретателей отопительных систем, но благодаря археологам удалось выяснить, что в Древнем Риме жилища патрициев обогревались горячим воздухом, циркулировавшим под плитами пола…

При реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля была обнаружена сложная система отопления, действовавшая еще в конце XV века. Благодаря сохранившимся записям в дворцовых книгах можно представить, как работала эта система отопления. Источником тепла служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажных деревянных хором. Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а для того, чтобы тепло поступало в комнаты, в стволе трубы устанавливая душники – металлические коробки, которые открывали сразу же после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, её перекрывали на чердаке круглым чугунным клапаном – вьюшкой. Холодный воздух проникал в печь через топочную дверку, омывая дымообороты, он нагревался и поднимался вверх к душникам, чтобы отдать полученное тепло верхним этажам. Трубы, пронизывавшие постройки, украшали росписью или причудливыми изразцами.

История умалчивает о том, почему День русской печи празднуется 19 мая и как именно его отмечают. Считается, что печь – гордость русского народа, придумали в России.

Печь – самая сакральная и нужная вещь в старинном доме: она спасала от голода, холода, одиночества, неуюта… На печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. За или под печью, обитает Домовой, Запечник или Шишок – существо из другого мира: добрым хозяевам – добрый помощник, а грязнулям, да злодеям – злейший враг. В селах и сегодня знают, что рядом с печью не то, что ругаться, даже грубых слов произносить нельзя – иначе все приготовленные в ней блюда станут невкусными и хлеб подходить перестанет.

«Дядюшка Ау». Советский кукольный мультсериал-трилогия. 1979 год. Реж. Иосиф Доукша, Майя Бузинова, Лидия Сурикова и Мария Муат.

Печь-предсказательница –

Наблюдательный хозяин знает, что предвещают звуки печной трубы: высокий и протяжный – к перемене погоды, низкий и порывистый – к затяжному ненастью.

Своеобразным метеосигналом служил и дым, идущий из трубы: столбом – к морозу, стелющийся или расползающийся – к ветру и дождю, а в зимний период – к оттепели или метели.

Огонь тоже сулил, какой будет завтра день. Если пламя яркое и дрова горят весело с легким потрескиванием, то жди ясную погоду.

Ни одну крестьянскую избу невозможно было представить без этого уютного домашнего очага. Основное назначение русской печки – приготовление пищи. В ней варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили».

Первые печки на Руси появились в IX-X веке нашей эры. Печи-каменки, похожие на примитивный очаг, сложенные без какого-либо скрепляющего раствора из необработанных валунов использовали для обогрева домов, приготовления пищи.

В XV веке печная конструкция претерпела значительные изменения. В избах, на возвышении – опечье, стали устанавливать глинобитные курные печи, представлявшие собой свод с толстыми стенками. Название не было случайным – печь действительно «курилась» на малом огне – у неё не было трубы – большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом. Дым заполнял всё помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. А через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Именно курная печь стала прародительницей знаменитой русской печи.

Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стене под потолком стали прорубать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия заволакивали – закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» – дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и неплотности кровли.

Печь топилась «по-чёрному» ли, «по-серому» ли, но стены комнат не загрязняла. Наши мудрые предки, используя в качестве топлива лиственные породы деревьев, добивались полного сгорания дров, копоть оседала только вокруг волоконного оконца.

Худ. Иван Лаврентьевич Горохов.

Печь располагали практически в центре комнаты, чтобы прогревать её равномерно. В одном торце свода теперь оставляли отверстие – через него ставили посуду, в которой готовили еду, закладывали дрова.

В начале XVII века появились деревянные печные трубы, которые подняли производительность печных конструкций, одновременно увеличив риск возникновения пожаров. Петр I, устав выделять деньги на восстановление сгоревших изб и служебных помещений, издал указ, запрещающий строительство домов с курными печами и деревянными трубами в Санкт-Петербурге (1718 год), затем и в деревянной Москве (1722 год).

Петровский указ привел к совершенствованию технологии возведения печей. В результате в XVIII веке в российских домах появилась и прочно обосновалась белая русская печь – складывали её из кирпича, а сверху обмазывали глиной. Такой русская изба дожила и до наших дней. Установленная непосредственно на печном корпусе труба выводила все продукты сгорания прямиком на улицу. Человек, который умел класть печь, – печник – пользовался почётом и уважением. Слава о хорошем печнике шла по всей округе. Важно было не просто сложить печь: она должна была как можно дольше держать тепло, а дров требовать как можно меньше. На протяжении XVII-XIX веков русские мастера-печники высоко ценились и в Европе. История хранит имена выдающихся мастеров печного искусства: Мартын Васильев, Ермолай Иванов, Иван Степанов. В середине XVIII века русский архитектор Николай Александрович Львов заложил основы конструирования печей и систем печного отопления. А строитель и архитектор Иван Иванович Свиязев изобрел оригинальные топливники и печи, в своем труде «Теоретические основы печного искусства» привел методику расчета газовых каналов и сечений дымовых труб.

Среди существующих на тот момент отопительных приборов русская печь оказалась вне конкуренции: простота и универсальность конструкции, многофункциональность и большая теплоемкость обеспечили ей широкое признание в России и в зарубежных странах.

Всенародную любовь и почитание снискала она за безопасность, хорошее сохранение тепла (медленное остывание), высокий уровень КПД – 68% (в печах с подтопкой – нижним уровнем прогрева – 80 %), долгий срок службы (более 30 лет), возможность использования в лечебных и гигиенических целях, для сна и отдыха.

Русская печка была неотъемлемой частью всей культуры народа. Печь не только обогревала жилое помещение, в ней готовили еду, сушили ягоды, грибы, травы. Мылись в печах, «допекали» новорожденных младенцев, прогревали больные суставы и спину… Печь обладала целительной силой, могла превратить «чужих» людей в «своих», так как входя в дом и прикладывая руки к печи, люди проникались домашним теплом и добротой.

Правый от печи угол назывался бабий кут. Здесь командовала хозяйка, всё было приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. Отсюда и слово закуток, то есть отгороженное где-нибудь в помещении место, обособленный уголок.

Другой, левый от печи угол, назывался красный, то есть красивый. Здесь стояли стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для гостей.

Благодаря печке лечились не только теплом и огнём, но и окуривая дымом или вдыхая пар. Для ингаляций использовались раскаленный кирпич с углублением, в которое насыпали травы, источающий ароматы. Для компрессов применяли угольный порошок, смешанный с тертым картофелем. Заваривали и пили опечину (пережженную глину) при лихорадке. Русскую печку часто использовали в качестве бани. До середины XIX века в ней мылись и парились, стирали одежду. Была она и поставщиком древесного угля для кипячения самовара и золы для удобрения огородов.

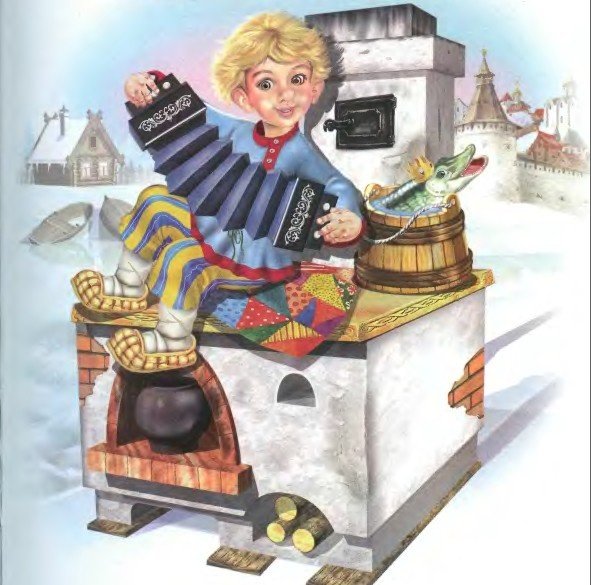

Самое теплое место в доме было на полатях. На них спали, общались – вечерами дети рассказывали всевозможные истории – печь придавала таинственности, давая простор детскому воображению. Печку упоминали в сказках – например, теплая лежанка взрастила такого богатыря, как Илья Муромец, была она идеальным местом укрытия для Маши и её братца Иванушки («Гуси-лебеди»), а ещё служила уникальным средством передвижения Емели к царю («По щучьему велению»).

Отопительный сезон начинался с праздника Покрова (середина октября) и заканчивался в Благовещенье (апрель-май). Вероятно, День русской печи отмечают 19 мая именно потому, что к этому времени холода на Руси отступали, и печь прекращали топить, предоставляя ей летний отдых.

Наверняка праздновался этот день шумно, весело, с хлебом-солью. Как известно, любое блюдо, приготовленное в печи, гораздо вкуснее сделанного на электрической или газовой плите. Каши в чугунке из печи более наваристые, пироги более пышные да вкусные. Конечно, электроплитка гораздо быстрее всё приготовит – но вкус уже будет не тот.

А самым лучшим подарком в День русской печи будут испеченные в ней пироги. Ведь, пока осталась на Руси еще хотя бы одна русская печь, жива будет и сама Русь…

Русская печь издавна олицетворялась с женским началом, дарующим жизнь. Место на печи принадлежало по праву старикам и детям: «Корми деда на печи – сам там будешь»

В том, что у русской печки имеется свой праздник, нет ничего удивительного. Но вряд ли его сейчас широко отмечают – ведь в современных деревнях далеко не в каждом доме есть русская печка. А ведь ещё каких-то 100-200 лет назад русская печь играла важную роль в жизни русских крестьян. Ведь деревенский дом был немыслим без неё, –в ней спали, мылись, она кормила, лечила и грела. Русская печь была символом домашнего очага, считалось, что за нею живет домовой – домашний покровитель.

Русская печь издавна олицетворялась с женским началом, дарующим жизнь. Место на печи принадлежало по праву старикам и детям: «Корми деда на печи – сам там будешь».

История умалчивает о том, почему День русской печи празднуется 19 мая, как именно его отмечают, что принято дарить. Наверняка он праздновался он шумно, весело, с хлебом-солью – испеченными в печи пирогами. Ведь, как известно, любое блюдо, приготовленное в печи, гораздо вкуснее сделанного на электрической или газовой плите. Каши в чугунке из печи более наваристые, пироги более пышные да вкусные. Конечно, электроплитка гораздо быстрее все приготовит – но вкус уже будет не тот.

Думается, что самым лучшим подарком в День русской печи будут испеченные в ней пироги. Ведь пока осталась на Руси еще хотя бы одна русская печь, жива будет и сама Русь…

День русской печи: символ счастья и добра в художественной литературе

Библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского представляет литературно-фольклорный экскурс, посвященный этому празднику.

Этот день – дань уважения печи, которая несколько столетий помогала нашему народу пережить лютые зимы, готовить пищу, лечить болезни, дезинфицировать жилище.

Первые печки на Руси появились в IX — X веке нашей эры, а прообраз современной печи, как утверждают археологи, появился около четырех тысяч лет назад, когда человек догадался «запереть» огонь под глиняный свод.

Русская печь – уникальное явление восточнославянской культуры, один из самых ярких символов русского духа, ставших, наравне с другими традициями, достойным персонажем русских былин и сказок, пословиц и поговорок, вошедший в известнейшие произведения отечественной литературы. Наши прадеды просто не представляли себе жизни без печи, которую без преувеличения называли душой дома. Печь обогревала жилое помещение, в ней готовили еду, сушили ягоды, грибы, травы. Мылись в печах, парились как в бане. Русские люди рано приметили её лечебные свойства. Спасала печка-матушка не только от голода, но и от любой болезни и старого, и малого – в печи «допекали» новорожденных младенцев, прогревали больные суставы и спину. Всем известна былина про Илью Муромца, 33 года пролежавшего на печи. Подняли его на ноги калики перехожие, но сил-то он от печки своей набрался!

В сказках утверждается, что если персонаж соприкасается с пеплом или золой печной, то он станет героем. Так, в русской народной сказке «Матюша Пепельной» главный персонаж добротой, храбростью и силойсвоей невесту-царицу завоевал, да ещё и царство в придачу получил. Эту версию подтверждают и «Сивка-Бурка», «По щучьему веленью, по моему хотенью», «Сказка про Ивана-дурака». Не обошел «печной» сюжет и Пётр Павлович Ершов в своей стихотворной сказке «Конёк-горбунок»: «Стало в третий раз смеркаться, / Надо младшему сбираться; / Он и усом не ведет, / На печи в углу поет». Вспомним русскую народную сказку «Гуси-лебеди»: «Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем — в печь, села в устьице».

Идеализацию избяной царицы-печи можно увидеть в «Песне о мечте» на слова Ю.Энтина и музыку М. Дунаевского из любимого детского мультфильма «Летучий корабль»: Маленький домик, русская печка, / Пол деревянный, лавка и свечка, / Котик-мурлыка, муж работящий, / Вот оно счастье, нет его слаще».

Не счесть пословиц и поговорок, в которых присутствует образ печи: «В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся», «На печи и зимой красно лето», «Бог не пошлёт калачи, если лежать на печи», «Кто сидел на печи — тот уже не гость, а свой», «Что есть в печи, все на стол мечи» и т.д.

О печи поэтически писал Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Зимнее утро»: «Вся комната янтарным блеском / Озарена. Веселым треском / Трещит затопленная печь». Сергей Есенин в стихотворении «Разбуди меня завтра рано…» олицетворяет печь, ставя её в один ряд с одушевлёнными предметами, дорогими его сердцу: «Воспою я тебя и гостя, / Нашу печь, петуха и кров… / И на песни мои прольется / Молоко твоих рыжих коров».

О достоинствах русской печки неустанно говорят и современные поэты. Вот отрывок из стихотворения Виктора Поживина «Русская печка»: «Изба крестьянская сиречь – / Сарай, и сени, и дрова, / И русская большая печь, / Как символ счастья и добра».

Как близки и понятны нашему старшему поколению строки крымского поэта-симферопольца Валерия Субботенко из стихотворений «Печка»: «…А мне припомнились давно / Прошедшие года. / В окне совсем еще темно, / А маме – некогда. / Она тихонечко встает, / Чтоб нас не разбудить. / Ей спать забота не дает, / Печь надо истопить…» и «Старый дом»: «Я видел, как ломали старый дом, / Крушил бульдозер ребра и клюицы. / А он стоял, хотя уже с трудом, / Растерянно нам всматриваясь в лица. / Как будто ждал, что вот сейчас придет / Его хозяин и врагов прогонит, / И уж тогда его никто не тронет./ И будет снова день и Новый год, / И будет печка старая топиться…».

«Русская печь» — так назвал свою повесть о подростках военной поры, первой юношеской любви и формировании характера в дни военного лихолетья Владимир Ситников. А книга Марины Улыбашевой «Русская изба. От печки до лавочки» перенесёт читателя на двести лет назад, в девятнадцатый век.

Отмечая этой удивительный праздник, поддержим народные традиции и вспомним добрым словом белую русскую печь – домашнюю труженицу, согревавшую наш народ волшебным животворящим теплом многие столетия.

19 мая отмечается День русской печи. Такой неофициальный праздник придумали для главного символа славянского быта. Ни одну крестьянскую избу невозможно представить без этого уютного домашнего очага. В этот праздник поговорим, как использовали русскую печь.

Основное назначение русской печки – приготовление пищи. В ней варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили».

Русскую испечь использовали для обогрева помещения. Отопительный сезон начинался с праздника Покрова (середина октября) и заканчивался в Благовещенье (апрель–май).

Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала ее равномерно. Самое теплое место в доме было на полатях. Такая уютная лежанка согревала озябших ребятишек, врачевала хворых, дарила тепло в лютые морозы появившейся на свет домашней скотине. Печь олицетворялась с женщиной, дарующей жизнь. Чтобы роженице облегчить потуги, в крестьянской избе открывали заслонку, двери, окна. Печь обладала целительной силой, могла превратить «чужих» людей в «своих», т.к. входя в дом и прикладывая руки к печи, люди проникались домашним теплом и добротой.

Благодаря печке лечились не только теплом и огнем, но и окуривая дымом или вдыхая пар. Для ингаляций использовались раскаленный кирпич с углублением, в которое насыпали травы, источающий ароматы. Для компрессов применяли угольный порошок, смешанный с тертым картофелем. Заваривали и пили опечину (пережженную глину) при лихорадке. Русскую печку часто использовали в качестве бани. До середины XIX века в ней мылись и парились, стирали одежду.

Она была поставщиком древесного угля для кипячения самовара и золы для удобрения огородов. На печке сушили зерно, травы, грибы и другие природные дары.

Русская печка была неотъемлемой частью всей культуры народа. По печи предсказывали погоду. Каждый наблюдательный хозяин знает, что предвещают звуки печной трубы: высокий и протяжный – к перемене погоды, низкий и порывистый – к затяжному ненастью. Своеобразным метеосигналом служил и дым, идущий из трубы: столбом – к морозу, стелющийся или расползающийся – к ветру и дождю, а в зимний период – к оттепели или метели. Огонь тоже сулил, какой будет завтра день. Если пламя яркое и дрова горят весело с легким потрескиванием, то жди ясную погоду.

Русская печка служила народным ремеслам. Она была и гончарным горном, в ней плавили металл для изготовления домашней утвари и женских украшений, и распаривали лучинки, чтобы смастерить забаву для детей.

Сюжеты с печкой отражены в фольклоре – в народных сказках, поговорках, загадках. Например, теплая лежанка взрастила такого богатыря, как Илья Муромец, была идеальным местом укрытия для детей («Гуси-лебеди»), служила уникальным средством передвижения («По щучьему велению»).

.jpg)

.jpg)