Православные церковные праздники — это торжества, совершаемые Церковью в определенные дни и предназначенные ею для прославления Бога и христианских святых. Празднества установлены в память важнейших событий, совершившихся во время земного служения Иисуса Христа, – для чествования Его Креста, Его Нерукотворенного образа (по преданию Церкви, первой в мире “неписанной”, возникшей чудесным образом иконы Спасителя), Его ризы (одежды). Установлены они и в честь Пресвятой Богородицы — в память событий Ее земной жизни и чудес, связанных с Ее заступничеством за мир уже после Успения Богоматери, а также в честь Ее икон, просиявших разнообразными чудотворениями. Прославляются в дни православных церковных праздников и ангелы — небесные бесплотные силы, и, наконец, отмечаются “памяти” святых, этих, по слову Церкви, “земных ангелов и небесных человеков”, то есть тех христиан, что образом собственной “богоподражательной” жизни достигли состояния духовной святости (таких праздников в православном календаре большинство). Как пишет святитель Григорий Богослов (IV в.), подчеркивая необходимость праздников в Христианской Церкви, “праздновать, значит приобретать для души блага постоянные и вечно обладаемые; главное в праздник — памятование о Боге и небесном отечестве нашем”.

Структура календаря православных церковных празднеств, их внутренняя взаимосвязь и взаимодействие в рамках церковного богослужебного года — это весьма сложная, порой доступная только для понимания специалистов, система; ее подробному изучению и осмыслению посвящена особая область православного литургического богословия, или науки о христианском богослужении. В православной литургике существует целый раздел, носящий имя “эортология” (от греческого `Eort» — “праздник”; отсюда “эортология” — “праздниковедение”). Круг вопросов, которых касается данный раздел литургического богословия весьма широк.

Прежде всего ученых занимает история возникновения тех или иных праздников в их приложении к религиозному сознанию первых христиан и к устроению богослужебной жизни древних общин. Важна для литургистов и возможная взаимосвязь различных древнейших христианских праздников с ветхозаветным, иудейским богослужением. Не менее значима и проблема постепенного развития “чинопоследований” как каждого отдельного праздника, так и всего комплекса православных празднеств в целом. Специалистов в области эортологии занимает и вопрос о характере различных древних календарей, многочисленных богослужебных уставов, использовавшихся в разных поместных церквах и патриархатах. Немаловажна здесь также и тема дат празднования тех или иных событий, т.е. причин, по которым каждый конкретный праздник пришелся на определенный день года.

Известно, что древнейшие христианские праздники, первоначально зарождавшиеся в иудейской среде, коренятся в ветхозаветном храмовом богослужении. Прежде всего, это утверждение верно по отношению к таким двум важнейшим христианским праздникам, как Пасха и Пятидесятница. Вместе с тем от века к веку корпус христианских праздников, все более теряя сходство со своими ветхозаветными прообразами, превратился в совершенно и полностью оригинальную систему, регламентирующую не только все дни церковного года, но даже и все часы суточного цикла.

В соответствии с православным богослужебным уставом, православное богослужение принято разделять на три цикла: суточный (по времени суток), “седмичный” (по дням недели) и годичный (по дням церковного года). Последний в свою очередь также содержит в себе два параллельных цикла. Первый из них — “синаксарный” (от греч. sun£gw — собираю, схожусь); синаксарными именовались молитвенные собрания древних христиан, на которых совершались приуроченные к тому или иному дню года воспоминания о подвиге святых; существовали и предназначенные для таких собраний особые книги — “синаксари”, где излагались жизнеописания этих святых. Синаксарный цикл именуется еще и месяцесловным, по греч. — “минейным”, так как в него входит группа “неподвижных” праздников, занимающих в календаре (внутри месяца) свое постоянное и неизменное место. Второй цикл в рамках годичного круга праздников — “триодный” (название это связано с использованием особых богослужебных сборников – “триодей”), скользящий в зависимости от изменяющейся каждый год даты празднования Пасхи. Каждый из этих трех циклов символически связан с теми или иными событиями Священной истории, с типами или конкретными примерами христианской святости.

Так, например, каждый из дней недели имеет постоянную праздничную наполненность: в понедельник прославляются ангелы, во вторник — святой Иоанн Предтеча, в среду — Пресвятая Богородица и т. д.. Воскресенье же для христиан — это всегда “малая Пасха”, день воспоминания события Воскресения Христова. В православном богослужебном календаре первым днем недели является именно воскресенье — как новая точка отсчета в переменившемся, благодаря пасхальной радости, бытии всего мироздания. Столь же необычно — для светского сознания — в Православной Церкви начинается и суточный отсчет — не с полуночи, а с вечера — здесь прослеживаются ветхозаветные корни христианского богослужения; именно у древних евреев сутки начинались с вечера.

По убеждению Церкви, ее праздники — это не просто некое воспоминание совершившихся некогда событий; праздники приобщают верующих к той самой реальности, что стоит за тем или иным христианским торжеством и которая имеет над-временное и непреходящее значение. Всякий христианин в дни праздников призывается к соприсутствию при вспоминаемых Церковью событиях, к личному переживанию радостей и скорбей, казалось бы, давно минувших дней Священной истории. Праздник – это всегда актуализация празднуемого события, становящегося реальностью именно сегодняшнего дня. На Рождество в Церкви звучит: “Днесь (т. е. сегодня) Христос раждается в Вифлиеме”, в праздник Богоявления: “Днесь освящается вод естество”, при Пасхальном торжестве: “Днесь Христос, смерть поправ… воскресе от гроба”. Церковь не живет воспоминаниями о вчерашнем дне, но для нее праздничная радость есть всегда радость “днесь”, как реальное и непрекращающееся богообщение.

Важно помнить, что с первых дней истории Церкви вся жизнь христиан — даже в самые тяжелые дни гонений — неизменно воспринималась как единое и нескончаемое торжество, как один большой праздник. При этом сами трудности и испытания, претерпеваемые ими, тоже понимались христианами как неизменный повод для духовной радости и веселья; ведь не зря же, например, празднование памяти древних мучеников чаще всего приурочивалось к дню их страдальческой кончины. Пребывая в заключении и даже идя на казнь, древние христианские мученики твердо помнили завет апостола Павла, писавшего некогда жителям Фессалоник: “Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе”(1 Послание к Фессалоникийцам 5:16-18). Первые христиане, твердо усвоившие завет Апостола, понимали эти слова отнюдь не в переносном смысле: благодарить Бога следует абсолютно за все, что посылается им в качестве испытания твердости их веры. Конечно же поводом к торжеству могли быть не только гонения, но и их прекращение. И тем не менее, в самых тяжелых житейских обстоятельствах христиане жили ощущением единого непреходящего праздника. Такое чувство неизбывной радости основывалось на твердом убеждении, что внешние обстоятельства имеют над христианином лишь кажущуюся власть. На самом же деле верующий человек уже не принадлежит окружающему его миру, пребывающему “в рабстве греху”; ведь сам он уже целиком принадлежит небу.

В древнем раннехристианском апологетическом тексте, именуемом “Послание к Диогнету”, эта идея выражена так: “Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями… Но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна… Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные… Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, и во всем изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются,… злословят, и они благословляют,… они делают добро, но их наказывают, как злодеев; будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь”.

Такое мироощущение и поныне не оставляет христиан. Если мы откроем современный церковный календарь православных праздников, то увидим, что в году нет ни одного дня, к которому не была бы приурочена память хотя бы одного святого. Знаменитый проповедник древней Церкви святитель Иоанн Златоуст (IV — нач. V в.) замечает по этому поводу: “Как в преемстве дней и времен года одна перемена следует за другой, так точно и в Церкви праздник следует за праздником и один отсылает нас к другому”. Весь церковный календарный год оказывается, таким образом, нескончаемым празднеством. “Я с вами во все дни до скончания века”, — говорит Иисус Своим апостолам перед Вознесением (Евангелие от Матфея 28:20), и с тех пор эти слова делаются подлинным фундаментом христианского мировосприятия на все последующие века. Человек искуплен от греха, и если он этому греху не порабощается вновь, Бог неотступно пребывает рядом с ним — вот основание такого каждодневного праздничного настроя, превращающего даже будни в непрекращающееся торжество…

Как уже было сказано, годичный богослужебный круг делится на синаксарный (месяцесловный) и триодный циклы. Именно в рамках годичного богослужебного круга — наиболее сложного из указанных трех, расположены важнейшие церковные службы. Прежде всего здесь следует назвать праздник Пасхи — “праздников праздник”, превосходящий по значению все прочие и потому не включаемый в некие обобщенные типы церковных торжеств. Православная Пасха отмечается в первый воскресный день после весеннего полнолуния.

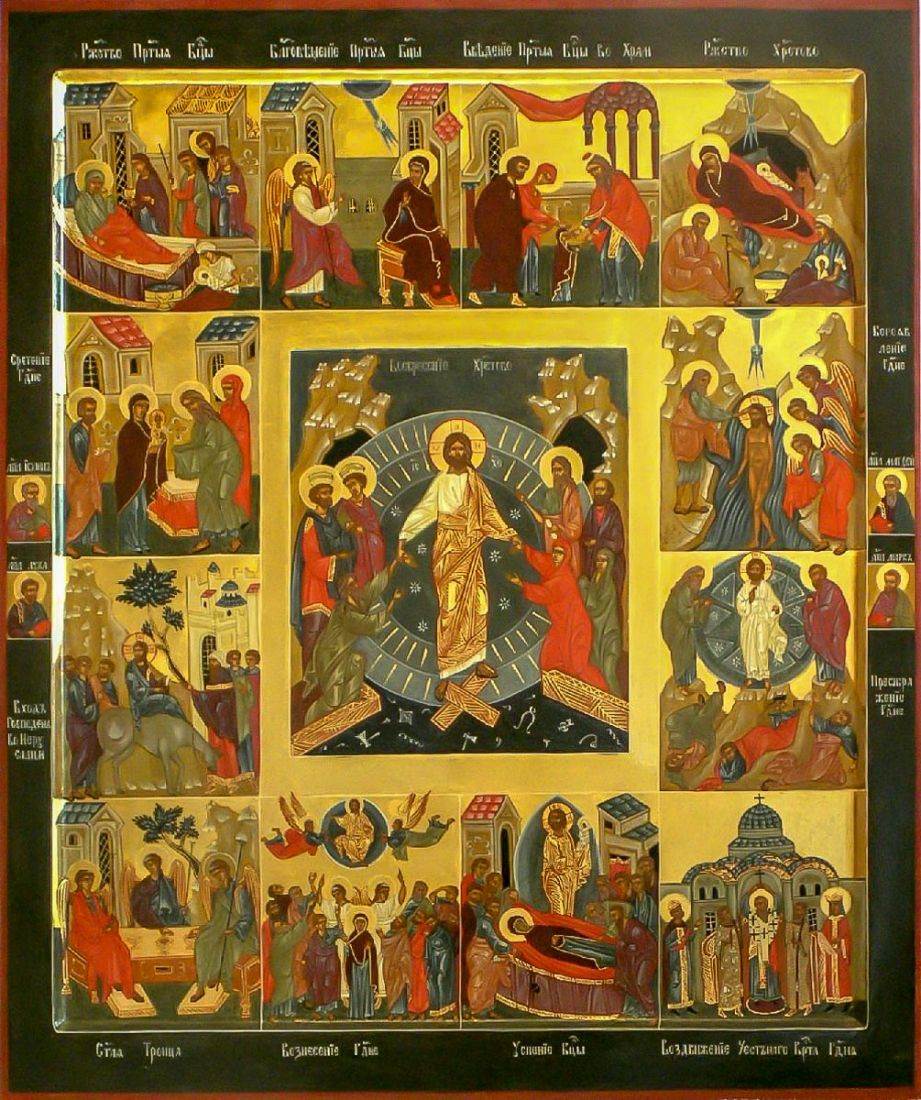

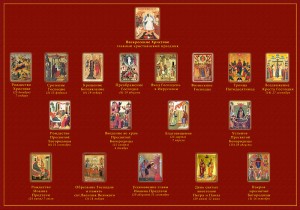

Вслед за Пасхой важнейшими праздниками являются так называемые “двунадесятые”, именуемые так по их общему числу — всего их двенадцать. Среди них: Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября по “старому стилю” — по Юлианскому календарю, который и принят ныне в Русской Православной Церкви или 21 сентября — по “новому стилю” — по Григорианскому календарю, т. е. современному “светскому” летоисчислению), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября ст. ст. / 4 декабря н. ст.), Благовещение (25 марта ст. ст. / 7 апреля н. ст.), Рождество Христово (25 декабря ст. ст. / 7 января н. ст.), Сретение Господне (2 февраля ст. ст. / 15 февраля н. ст.), Крещение Господне, или Богоявление (6 января ст. ст. / 19 января н. ст.), Преображение Господне (6 августа ст. ст. / 19 августа н. ст.), Вход Господень в Иерусалим, называемый также Вербным Воскресеньем (в воскресенье, предшествующее Пасхе), Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи), Пятидесятница или день Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи), Успение Пресвятой Богородицы (15 августа ст. ст. / 28 августа н. ст.) и Воздвижение Креста Господня (14 сентября ст. ст. / 27 сентября н. ст.).

Из числа других, наиболее чтимых в Православной Церкви, дней следует назвать, например, такие великие праздники, как Рождество святого Иоанна Предтечи (24 июня ст. ст. / 7 июля н. ст.), Обрезание Господне (1 января ст. ст. / 14 января н. ст.), Усекновение главы святого Иоанна Предтечи (29 августа ст. ст. / 11 сентября н. ст.), Покров Пресвятой Богородицы (1 октября ст. ст. / 14 октября н. ст.).

Как можно видеть, большинство важнейших праздников церковного года связаны в первую очередь с событиями Священной новозаветной истории, хотя некоторые из них и основываются на апокрифических источниках (например, Рождество Пресвятой Богородицы или Успение Пресвятой Богородицы), другие же вообще берут свое начало от гораздо более поздних чем евангельские воспоминаемых событий (Воздвижение Креста Господня или Покров Пресвятой Богородицы).

Как уже указывалось, по крайней мере два из этих праздников имеют своим прообразом праздники ветхозаветные, будучи богословски и даже некоторыми чертами богослужения связаны с ними. При этом иудейские Пасха (как воспоминание исхода евреев из Египта) и Пятидесятница (как день дарования Моисею и его народу Синайского Законодательства) рассматриваются как некие “тени” будущих благ Новозаветной эпохи, отбрасываемые из христианского грядущего в дохристианское прошлое человечества. Собственно же первым сугубо христианским и никак не связанным с традицией иудейских праздников торжеством апостольского века можно считать начало празднования христианами воскресного дня. Со временем христианский церковный год полностью заслонил собой и вытеснил иудейский.

В целом круг основных “двунадесятых” праздников православного Востока складывается постепенно с I по VIII век. Причем для каждой из так называемых “поместных церквей” время включения в богослужебный годовой круг того или иного праздника могло быть различным. Отличались в разных православных церквах и даты праздников. В истории Церкви известны, например, весьма острые, продолжавшиеся не одно столетие, споры, связанные с возможной датой празднования Пасхи. Столь же разнообразно понималась в различных “поместных” традициях и степень духовной значимости того или иного праздника. Особенно это ощутимо при сравнении восточной — православной – традиции с традицией западной — католической. Так, у католиков к числу праздников третей “категории” важности (всего в католической традиции их четыре) отнесены важнейшие для православных Преображение Господне и Воздвижение Креста Господня. В то же время к важнейшим праздникам первой “категории” в западной традиции причисляются дни памяти апостолов Петра и Павла или Иосифа Обручника, а также праздники, не имеющие никаких параллелей с Православием: праздник сердца Иисусова, праздник непорочного зачатия Божией Матери.

От века к веку — вместе с менявшимися и перерабатывавшимися богослужебными уставами — изменялись и богослужебные формы празднования того или иного памятного события. Все более усложнявшееся от столетия к столетию православное богослужение существенно меняло и устав служб двунадесятых и великих праздников, наделяя их новыми, еще более возвышенными поэтико-символическими чертами.

Вполне естественно, что наиболее торжественные храмовые богослужения по церковному уставу полагается совершать именно в дни двунадесятых и некоторых других праздников. Церковь предписывает служить в эти дни так называемое “всенощное бдение” — особенно торжественное богослужение, некогда, в своей полноте, продолжавшееся с вечера, в течение всей ночи и до самого утра (и ныне оно сохранило деление на вечерню и утреню). Однако в наше время в Русской Церкви известны лишь единичные случаи совершения подобного “полного” — продолжающегося всю ночь — богослужения, носящие, как правило, характер более “духовного эксперимента”, чем сознательной попытки возродить и вновь утвердить эту духовную традицию. И тем не менее, современное богослужение всенощного бдения по-прежнему имеет черты той древней традиции службы “на всю ночь”. Так, например, когда в конце этого богослужения мы слышим обращенный к Богу возглас священника “Слава Тебе, показавшему нам свет”, то знаем, что в древности именно таково и было благодарение, обращенное к Творцу за только что увиденный свет наступающего дня.

В дни двунадесятых и великих праздников обязательно совершается и Литургия — “таинство таинств” Православной Церкви, во время которого христиане приобщаются Тела и Крови Христовых. Следует отметить, что в древней Церкви и все важнейшие праздники было принято именовать “таинствами” — точно также как и собственно таинства Церкви: такие особые священнодействия как, например, Крещение или Евхаристия (Литургия). Понятия ”праздник” и “таинство” оказывались здесь по сути синонимами; ведь любой праздник носил мистериальный характер, сопровождаясь Евхаристией, и, в свою очередь, каждое из таинств, воспринималось как праздник всей Церкви.

Вместе с тем, любое праздничное богослужение имеет присущие лишь ему одному, сопроводительные тексты и, зачастую, даже обряды. В дни двунадесятых и великих праздников читаются особые соответствующие тексты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета, поются песнопения праздника, иногда совершаются крестные ходы, водосвятия и т. п. Каждому из важнейших годичных праздников традиционно присвоен свой цвет священнических облачений, порой — способ украшать внутреннее убранство храмов. Благодаря этому торжества Церкви приобретают подлинно возвышенный и эстетически прекрасный облик, достойный того духовного ликования, в котором пребывают в эти дни христиане.

Однако, здесь следует помнить о том, что все эти внешние черты торжественности богослужения не могут заслонять для верующих своим блеском внутреннего, духовного смысла праздника, не говоря уж о том, что христианин сам должен внутренне соответствовать той радости, в которой в эти дни пребывает Церковь. Знаменитый древний аскет, преподобный Симеон Новый Богослов пишет об этом так: “Не думай, что праздник заключается в ярких одеждах, гордых конях, драгоценных благовониях, свечах, светильниках и толпах народа. Не это делает светлым праздник, и не в этом одном состоит празднество… Что мне пользы, возлюбленный, если я не только зажгу множество свечей и светильников в храме и церкви верных, но даже смогу приобрести их в таком количестве, чтобы свет их был подобен солнцу на небе, и если вместо многих светильников я прикреплю звезды к своду храма и сделаю его новым небом и земным чудом, и еще к тому же буду радоваться этому свету, и люди будут восхищаться мною и восхвалят меня, а вскоре, когда все это угаснет, сам я буду оставлен во тьме?… Не такие праздники любит Господь… Что же? Не возжигать ни лампад, ни свечей? Не воскурять фимиама и никаких благовоний? Не созывать народ на праздники и не приглашать ни певчих, ни друзей и знакомых, ни знатных людей? Нет, этого я не говорю. Да не будет. Напротив, советую тебе все это делать, даже в больших размерах… Но… при этом… не думай, что то видимое и чувственное, что ты делаешь для празднования, есть настоящее празднество, но что это есть только тень и образ празднества… Да будет у тебя празднеством не свет лампад, которые гаснут немного спустя, но чистая лампада твоей души, то есть ведение небесных и божественных вещей, которое подается Святым Духом”.

Важно отметить и то, что большинство важнейших праздников в богослужебном смысле не исчерпывается собственно лишь одним днем торжества, но, чаще всего, охватывают собой некий период в несколько дней или даже недель, как это происходит с Пасхой. Многие из них обладают периодами так называемого “предпразднства” и “попразднства”; ко встрече с некоторыми из них христиане готовятся с помощью имеющих различную степень строгости постов. В этом смысле наиболее сложен устав подготовительных недель к важнейшему из православных праздников — Пасхе. Почти столь же необычен и своеобразен устав послепасхальных недель — от самого праздника и до его “отдания”, то есть дня, когда оканчивается время празднования любого из двунадесятых праздников, имеющих период попразднства.

Итак, богослужение каждого из двунадесятых и великих праздников строится по определенной единой схеме, на которую как бы “накладываются” некие специфические черты каждого конкретного из торжеств. Все особенности богослужебного праздничного годового круга в Русской Православной Церкви регламентируются действующим в ней ныне богослужебным уставом, изложеным в книге “Типикон” (в ее основе — древний Иерусалимский устав святого Саввы (ум. в 532 г.), сильно переработанный в течение последующих столетий).

Касаясь гимнографических особенностей (то есть темы праздничных песнопений) каждого из Церковных праздников, нельзя не задаться вопросом, какова же роль и смысловая наполненность каждого из типов используемых здесь текстов, носящих непривычные для “светского” сознания имена: “тропарь”, “кондак”, “стихира”, “канон”, “ирмос”, “катавасия”, “седален”, “светилен”, “антифоны”,“прокимен”, “акафист”?

Кратко рассмотрим их гимнографические особенности и историю их происхождения.

“Тропарь” — древнейший тип церковных песнопений, с которого и берет свое начало развитие церковной гимнографии. Значение этого термина объясняется различно. Возможно, что это греческое слово (trop£rion) произошло от греч. tropa…a, т. е. “победный знак”, “трофей”. Если это действительно так, то смысл тропаря — в прославлении победы Христа над смертью, христианского аскета — над собственными страстями, а мученика — над язычеством и страхом перед страданиями и казнью. Другое объяснение происхождения термина “тропарь” связывает его с греч. trÒpoj, т. е. “образец”. Так именовался еще у древних эллинов тот песенный “лад”, в котором исполнялось песнопение: различные древнейшие лады-напевы назывались здесь “тропами”. Первоначально в византийском богослужении тропарем считалось всякое песнопение, текст которого не был взят из Священного Писания. Постепенно значение термина “тропарь” несколько изменилось. Сегодня принято различать несколько типов богослужебных тропарей. Важнейшие из них: 1) Отпустительные тропари (собственно тропарь — в настоящем смысле слова) — одно из важнейших в строе службы прославляющее праздник краткое заключительное песнопение; 2) тропари канона — многочисленные строфы, составляющие своеобразную синтетическую “богослужебную поэму” — канон (подробнее о каноне см. ниже). Тропари имеют свой особый напев в одном из “гласов” (т. е. принятом в богослужении ладе-напеве; всего таких “гласов” восемь).

“Кондак”. Это греческое слово kont£kion происходит или от kÒntax — “копье”, или, скорее всего, от kontÒj — “палочка” на которую наматывался свиток пергамента; такие свитки-сборники кондаков называются кондакариями. Древние кондаки — это целые духовные и богословские “поэмы” в 20-30 строф. Современный же кондак — краткое песнопение, внешне очень напоминающее собой тропарь. В службах праздника он поется или читается несколько раз — как и тропарь. Но вместе с тем именно кондак зачастую глубже и полнее чем тропарь раскрывает внутренний богословский и духовный смысл торжества. В Русской Православной Церкви он поется на ту же мелодию, что и тропари.

“Стихира” — песнопение, или написанное стихотворным размером, или же связанное с исполнением за богослужением тех или иных “стихов”. Современный церковный устав предусматривает несколько типов стихир, занимающих различное место в круге суточного богослужения. Назовем их: 1) Стихиры на “Господи воззвах” — припеваются к отдельным стихам 140, 141, 129 и 116 библейских псалмов на вечерне; 2) Литийные стихиры — поются при выходе священнослужителей из алтаря во время одной из частей торжественного вечернего богослужения — на “литии”; 3) Стихиры на стиховне — присоединяются к особым стихам, посвященным данному празднику; 4) Стихиры на “Хвалитех” — названы так по имени “хвалитных”, т. е. призывающих всю тварь к прославлению Господа, библейских псалмов 148, 149 и 150-го. Все стихиры разделяются и поются на восемь “гласов” (напевов, мелодий).

“Канон” — один из наиболее поздних типов византийского гимнографического творчества, сформировавшийся к VIII—IX векам. Он представляет собой разнородную по составу “духовную поэму” и, одновременно, “повествовательный рассказ” о празднуемом событии, обязательно включающий в себя смысловые и символические параллели с событиями библейской истории. Это сложный конгломерат ветхозаветных гимнов и христианских текстов и песнопений. Он включает в себя определенные “библейские песни” и тексты, созданные целиком на сюжетном материале данного праздника. В полном виде канон ныне состоит из девяти (чаще всего — восьми, иногда двух, трех или четырех) песен (частей, разделов); при этом каждая песнь канона состоит из ирмоса, тропарей и катавасии. “Ирмос” — от греч. eƒrmÒj — связь, ряд. Ирмос есть смысловая связь между с одной стороны библейской и с другой — “тематической”, празднично-повествовательной и прославляющей песнями канона. Кроме того, он является и метрической, музыкальной связкой и образцом для всех последующих тропарей данной песни. “Катавасия” — от kataba…nw — спускаться, сходиться, так как катавасии в монастырской практике исполнялись вместе обоими хорами, сходившимися друг с другом на середине храма. Катавасия по сути есть тот же самый ирмос, но не начинающий ряд тропарей данной песни, а завершающий ее.

“Седален” — как это видно из названия, песнопение, во время которого верующие могли сидеть. В большинстве случаев седальны поются на утрени. По содержанию и по напеву они близки к тропарям, но более глубоко и ярко, как бы с большими “напором” и личной обращенностью к каждому отдельному молящемуся, раскрывают смысл праздника.

“Светилен” или “эксапостиларий” — от греч. ™xapostšllw — высылаю; в древней Церкви для исполнения светильна из числа хора на середину храма высылался специальный исполнитель. Эксапостиларий завершает собой канон. Это посвященное празднику песнопение особо назидательно по своему характеру.

“Антифоны” — от греч. ¢nt… и fonšw — попеременное, чередующееся пение на два хора. Антифоны — не столько форма особых песнопений, сколько способ исполнения тех или иных псалмов и гимнов. Происхождение этого способа — античное, берущее начало в древней языческой драме. Но, кроме того, это слово используется и для обозначения отдельных частей или даже песнопений в богослужебной практике. Назовем некоторые из них: 1) антифоны Псалтири: вся Псалтирь для удобства ее использования при богослужении разделена на части — так называемые кафисмы (Псалтирь состоит из 150 псалмов, которые делятся на 20 кафисм); первая же кафисма, разделяемая (как и все прочие) на еще меньшие три раздела-славы, усваивает этим трем частям имена антифонов; 2) антифоны изобразительные или вседневные — стихи известных библейских псалмов (в зависимости от степени торжественности богослужения или 102 и 145, или 9, 92 и 94-го), попеременно исполняемые в начале Литургии; к ним обязательно присоединяется и богословски возвышенный гимн «“Единородный Сыне…”; 3) Праздничные антифоны — также поются на Литургии в дни особо великих торжеств; они состоят из стихов различных псалмов, близких по внутреннему смыслу к содержанию праздника и чередующихся с особыми напевами или тропарем самого праздника.

“Прокимен” — греч. proke…menoj — предлежащий, т. е. стих псалма, специально подобранный по смыслу торжества и предшествующий праздничному чтению Священного Писания. В древней Церкви здесь исполнялся весь псалом, но постепенно прокимен сократился до одного избранного стиха.

“Акафист”, или “неседальная песнь” — поэтическая песнь, близкая по форме к древнему кондаку. Эта “богословская поэма” состоит из 12 икосов и 12 кондаков. Древнейший из известных нам акафистов написан в первой четверти VII столетия. В Русской Церкви литургическое употребление этого единственного принятого церковным уставом (“типиконом”) акафиста предписано в 5-ю субботу Великого поста на утрени — при очень торжественном богослужении “Похвалы Богородицы”. Все остальные акафисты, используемые в Православной Церкви, являются произведениями внеуставного творчества, хотя и твердо вошли в практику православной молитвенной жизни.

Таков основной, используемый в православном богослужении, гимнографический материал. Разумеется здесь следует еще раз особо упомянуть и самые различные тексты Священного Писания, не менее широко употребляемые ныне при совершении церковного богослужения. Это – и Псалтирь, которая все время читается и поется в православных храмах, и иные ветхозаветные тексты, прочитываемые в церквах в форме так называемых “паремий” (греч. paroim…a, “притча”), т. е. уставных чтений, являющих нам древние прообразы празднуемых ныне событий и содержащих уже исполнившиеся дохристианские библейские пророчества о них. Это также – и Новозаветные тексты, звучащие здесь то в качестве торжественных апостольских и евангельских чтений, то предстающие перед нами в виде явных или скрытых библейских цитат.

Каждая из “поместных” православных Церквей (в число которых входит и Русская Православная Церковь) имеет собственные особенности богослужебного устава, в том числе — и относительно способа совершения важнейших богослужений церковного года. Здесь мы рассмотрим именно русскую богослужебную традицию.

Необходимо отметить, что особенную торжественность праздничному всенощному бдению — в сравнении с иными днями церковного богослужебного года — придают: способ пения стихир на “Господи воззвах” (число стихов перед стихирами произносится числом на десять или на восемь), совершаемая на вечерне лития, пение так называемого “полиелея” (см. ниже), наличие “величания” праздника и торжественное пение “Великого славословия”.

Что же касается самого порядка совершения праздничного всенощного бдения, то он может быть описан примерно так (заметим, что здесь приводится лишь краткая схема “последования” бдения, совершаемого именно в двунадесятые и великие праздники; совершаемое же гораздо чаще — еженедельно — воскресное всенощное бдение будет отличаться в некоторых своих деталях от этой схемы).

Первая часть праздничного Всенощного бдения — вечерня. Она начинается возгласом диакона: “востаните, Господи благослови”. Священник, воздавая от лица молящихся славу Господу, возглашает: “Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно и во веки веков”. Затем он троекратно обращается ко всем молящимся, призывая их поклонится Богу со словами: “Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу”. Вслед за этим начинается пение отдельных стихов из изображающего картину сотворения мира и человека 103 псалма (“Благослови, душе моя, Господа”). В это время священник и дьякон совершают каждение (воскурение фимиама из кадильницы) всего храма. Кадильный дым и аромат символизируют здесь веяние Святого Духа над землей — во время ее сотворения. В этот же момент службы символически вспоминается также и то состояние, в котором пребывал человек до грехопадения. После каждения закрываются ведущие в алтарь “Царские врата” – это напоминает нам о том, что после греха Адама и Евы доступ в Эдемский сад оказался для людей закрыт.

Вслед за этим начинается чтение “великой ектеньи” (греч. слово “ектения” означает “прилежное, напряженное моление”). Ектеньи — разделенные на несколько отрывков или “прошений” — молитвы, произносимые диаконом вне алтаря, перед Царскими вратами или перед праздничной иконой в центре храма.

Ектении бывают нескольких типов: великая”, или “мирная” – наиболее подробная из всех, начинающаяся словами “Миром (в духовном мире со всеми) Господу помолимся”; “малая” – сокращенная “великая”, поскольку ее начинают возглашать со слов: “Паки и паки (снова и снова) миром Господу помолимся…”; “сугубая” – т. е. усугубленное, напряженное моление к Богу, начинающееся или словами самого первого ее прошения: “Рцем (скажем) вси…”, или же словами: “Помилуй нас, Боже…” (с третьего ее прошения);“просительная” – первые слова которой: “Исполним (совершим в полнотне, восполним) вечернюю (или утреннюю — в зависимости от того на вечерне или утрене она произносится) молитву нашу Господеви” продолжаются затем рядом прошений, неизменно имеющих своим окончанием фразу: “у Господа просим”); ектения “об усопших (умерших)” – содержащая прошения: “Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей…”, “Еще молимся об упокоении…”.

Чтение великой ектении на вечерне — перед закрытыми Царскими вратами — символизирует то чувство, с которым предстояли перед затворенными для них дверями Рая изгнанные из Эдемского сада Адам и Ева.

Затем следуют: пение избранных стихов из первой кафисмы (части) Псалтири, малая ектения, “Господи воззвах” и так называемые стихиры “на Господи воззвах”.

В стихирах этих, как правило, содержится мысль о том, что надежды людей дохристианской ветхозаветной эпохи оказались услышаны и что — вместе с пришествием в мир Спасителя — совершилось и избавление человечества от рабства греху. Разумеется, эта тема оказывается здесь теснейшим образом увязана и с основной темой праздника, с его сюжетом. Последнюю стихиру на “Господи воззвах” принято называть “догматиком” или “богородичном”, так как здесь выражаются различные стороны богословской идеи о спасительном смысле Воплощения Сына Божия именно в связи с рождением Его от Приснодевы Марии.

С пением “догматика” вновь открываются Царские врата – ведь песнопение говорит о том избавлении людей от греха, что произошло вместе с Рождеством от Богоматери Сына Божьего. При этом священник и диакон выходят на солею — пространство на возвышении перед Царскими вратами. Совершается Вечерний вход (или Вход с кадилом). Он символизирует явление в мир Христа для спасения людей. Это особенно торжественный момент Всенощного бдения. После произносимого на солее диаконского возгласа “Премудрость, прости”, призывающего верующих к особому вниманию и духовной собранности, поется молитва “Свете Тихий”. В ней Господь сравнивается со светом, выведшим людей из тьмы душевного мрака и незнания Бога. Затем — по входе в Алтарь — возглашается прокимен. После прокимна, перед солеей (возвышением между молящимися и иконостасом), внизу, читаются паремии. За паремиями — ветхозаветными прообразовательными текстами, пророчески отражающими еще не совершившиеся тогда, в дохристианскую эпоху, празднуемые ныне новозаветные события — следуют сугубая ектения и пение молитвы “Сподоби Господи” (содержащей просьбу к Богу помочь нам провести этот вечер без греха), а также возглашение просительной ектении.

Далее совершается лития (слово это в переводе с греч. означает общее усердное моление). Как уже отмечалось, наличие литии в богослужении также усиливает его торжественную наполненность. Сначала здесь поются стихиры на литии, во время которых священник и диакон с кадилом идут из алтаря в дальнюю часть храма — притвор. Здесь они обращаются к Богу с особыми молитвами и прошениями за всех православных христиан и поминают известнейших и особо чтимых святых. Хор при этом — в промежутках между прошениями — многократно повторяет пение слов “Господи помилуй”. Лития заканчивается чтением молитвы “Владыко Многомилостиве”, во время которой все присутствующие в храме должны стоять со склоненными главами — в знак особого благоговейного и смиренного чувства.

Затем священнослужители продвигаются вперед, ближе к алтарю — к специально приготовленному столику, на котором стоят предназначенные для освящения “хлебы”, пшеничные зерна, вино и елей (масло): дары Божии человеку, необходимые для поддержания его жизни и данные нам для каждодневного употребления в пищу. Здесь поются стихиры на “стиховне” – в них прославляются искупительные заслуги Спасителя. Вслед за этим хором исполняется евангельская песнь Симеона Богоприимца “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко” (см. Евангелие от Луки 2:29-32), выражающая радость о том, что Господь, по Своей любви к Собственному творению, наконец пришел в мир, а затем читаются особо часто произносимые в храмах (равно как и в домах православных христиан) молитвы “Трисвятое”, “Пресвятая Троице”, “Отче наш”. Сразу же вслед за этим особенно торжественно поется тропарь праздника и священство совершает каждение литийного столика. После этого священник читает молитву “благословения хлебов”, освящая хлеба, пшеницу, вино и елей. В древней Церкви всем этим затем подкреплялись молящиеся — для поддержания их физических сил: ведь служба еще должна была продолжаться всю ночь. Сейчас “хлебы” (иногда пропитанные вином) раздаются верующим на утрене — во время помазания освященным елеем.

Первая часть всенощного бдения — вечерня — завершается троекратным пением “Буди Имя Господне благословенно отныне и до века”, 33 библейским псалмом (“Благословлю Господа на всякое время”) и преподаваемым всем верующим благословением священника. В целом вечерня в наибольшей степени служит символическому изображению ветхозаветного периода жизни человечества, в то время как начинающаяся вслед за ней утреня призвана отобразить уже период новозаветный.

Вторая часть всенощного бдения — утреня — начинается в храме, почти целиком погруженном во тьму. На середине церкви читается “Шестопсалмие” — шесть ветхозаветных псалмов (псалмы 3-ий: “Господи, что ся умножиша стужающии ми”, 37-ой: “Господи, да не яростию Твоею обличиши мене”, 62-ой: “Боже Боже мой, к Тебе утреннюю”, 87-ой: “Господи Боже спасения моего”, 102-ой: “Благослови душе моя Господа” и 142-ой: “Господи, услыши молитву мою”). В псалмах говорится о той вражде, которой был окружен пророк Давид, но под образом этого гонимого праведника богословами и истолкователями Псалтири прообразовательно понимается и Сам Христос — пострадавший и распятый за грехи мира. Псалмы эти отчасти имеют и покаянный характер. Далее следует великая ектения; затем — при уже зажженном в храме свете — пение “Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне”, напоминающие о торжественном входе Христа в Иерусалим. Здесь же звучит и тропарь праздника. Потом по уставу положено чтение Псалтири — ее “кафисм” (отдельных, последовательно идущих групп псалмов). Такое чтение распределяется по особому плану: оно чередуется с малыми ектениями и “седальнами”.

Вслед за этим совершается еще одна особенно торжественная часть Всенощного бдения — “полиелей” (дословно с греческого: “многомаслие” или “многомилостивие”); название это обычно толкуется как связанное или с обилием света всех зажженных в это время в храме светильников (у первых христиан они были масляными), или от обилия милующей Божественной благодати, изливающейся здесь на верующих. Поются отдельные стихи из 134-го и 135-го библейских псалмов (“Хвалите Имя Господне” и “Исповедайтеся Господеви”). В этих псалмах также очень часто встречается слово “милость” — вполне вероятно, что в первую очередь именно поэтому данная часть утрени и получила именование “полиелея”.

Затем открываются Царские врата и из алтаря на центр храма выходит все духовенство. Сам полиелей в целом должен напомнить нам о событии Воскресения Христова. Во время полиелея в двунадесятые и великие праздники перед праздничной иконой, лежащей на аналое в центре храма, поется “величание” праздника – краткое песнопение, прославляющее отмечаемое в данный момент событие и всегда начинающееся со слова “Величаем…”. Величание это многократно повторяется хором, в то время как священнослужители совершают каждение всех храмовых икон и молящихся. После каждения произносится малая ектения.

Далее, после исполнения ряда особых песнопений, среди которых присутствуют и полиелейные седальны и особые праздничные антифоны, возглашается утренний прокимен, за которым следует чтение Евангелия. Оно прочитывается священником — на середине храма, перед праздничной иконой. В некоторые из двунадесятых и великих праздников здесь — после чтения Евангелия — поется “Воскресение Христово видевше”, особенно торжественное и радостное песнопение, прославляющее Спасителя и Его воскресение из мертвых. Вслед за этим, по предписанию богослужебного устава, читается 50 псалом: “Помилуй мя, Боже…” и исполняются некоторые краткие песнопения, среди которых — особая праздничная стихира. После этого диакон читает молитву “Спаси, Боже, люди Твоя” и начинается помазание священником всех верующих освященным на литии елеем и раздача литийных хлебов.

В этот момент духовенство (не участвующее в продолжающемся помазании) возвращается в алтарь и начинается еще одна торжественная часть утрени — чтение канона. Устав его совершения весьма сложен. Заметим лишь, что чтение канона — после его 3-ей и 6-ой песен прерывается Малыми ектениями; произносится такая же ектения и после завершающей его 9-ой песни. После 3-ей и 6-ой песен также читаются особые тексты: кондаки, икосы, ипакои и седальны. Канон как бы разделяется этими ектениями и текстами на три части: по выражению святого Симеона Солунского — знаменитого истолкователя смысла православного богослужения — это делается “в тройственный образ Божественной Троицы”. После 9-ой песни, вслед за ектенией, поются или читаются эксапостиларии и светильны. Далее звучат — уже упомянутые выше — “хвалитные” псалмы и стихиры на “хвалитех”, завершаемые пением “богородична”. В это время открываются Царские врата — в знак того, что Богоматерь, через рождение от Нее Божественного Сына, вновь открыла христианам вход в Небесное Царство.

Затем священник в алтаре возглашает: “Слава Тебе, показавшему нам свет”. В древней Церкви он произносил эти слова, когда видел занимающуюся утреннюю зарю. Здесь содержится благодарность Богу за то, что он помог людям дожить до наступления еще одного — нового — дня. Эту богословскую идею развивает следующее далее особое песнопение: “Великое славословие”, начинающееся, по преданию Церкви, словами ангельской песни, воспетой небесными силами при рождении Младенца Христа. В ее тексте предельно ярко выражено чувство благодарности христиан за то, что они видят теперь — в новозаветную эпоху — свет истинной веры и подлинного богопознания, дарованный с пришествием Спасителя. Славословие завершается “Трисвятой песнью” — еще одним ангельским гимном: “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас”.

После Великого славословия вновь поется тропарь праздника. Далее следуют сугубая и просительная ектении, вслед за которыми священник произносит “отпуст” — некое “прощальное” благословение, связанное по смыслу с духовным содержанием праздника. К утрени также присоединяется чтение “Первого часа” — краткой службы, во время которой снова звучат праздничные тропарь и кондак.

Как уже указывалось, на следующий день — утром — совершается праздничная Божественная Литургия, во время которой мы также можем услышать целый ряд праздничных песнопений, молитв и связанных по смыслу с сегодняшним торжеством библейских чтений.

Среди них, например, праздничные антифоны, входный стих (на Входе с Евангелием — совершаемом как символ выхода Христа на проповедь Своего учения), тропарь и кондак праздника, Апостольское и Евангельское чтение, так называемый “задостойник” (ирмос 9-ой песни канона Утрени, который повторяется и на Литургии верных, в конце самой важной части этой службы — Евхаристичекого канона, и служит прославлению Богоматери), “причастные стихи” (исполняемые хором во время причащения в алтаре священнослужителей), “отпуст”. Сюда же можно отнести и произносимую священником за Литургией проповедь — также, как правило, посвященную теме данного праздника.

Зачастую после службы совершается особый праздничный молебен.

Заметим, однако, что подобный устав не может считаться в отношении двунадесятых и великих праздников исчерпывающим и универсальным. Подобным чинопоследованием обладает далеко не всякое праздничное богослужение. Так, праздники, приходящиеся на Великий пост и пасхальный период, имеют много собственных, достаточно своеобразных черт; равно как и два важнейших праздника — Рождество Христово и Крещение Господне — весьма существенно отличаются от приведенного нами устава. И тем не менее, большинство праздничных служб строится именно по изложенной выше схеме.

Подчеркнем, что понятие церковного праздника отнюдь не исчерпывается лишь его богослужебной стороной. Не менее важным представляется также и богословское осмысление празднуемого события Священной и церковной истории, имеющее место в православной — прежде всего святоотеческой — духовной традиции. Присущее святым Отцам Церкви и ее “богодухновенным” поэтам – “песнотворцам” и “песнописцам” – глубокое понимание внутреннего смысла каждого христианского празднества может делаться доступным и для нас — как при нашем обращении к собственно гимнографическим, богослужебным текстам каждого конкретного праздника, так и при прочтении тех древних проповедей, что произносились некогда в православных храмах в дни тех или иных торжеств известнейшими духовными писателями и ораторами.

Без такого обращения хотя бы к самым начальным основам православной богословской мысли изучение традиции совершения праздничных богослужений представляется не только недостаточным, но и невозможным. Двунадесятые и великие праздники — это не только бережно сохраняемая память о новозаветной истории и жизни древней Церкви. Они всегда служат выражению той или иной глубокой богословской мысли или даже целой суммы вероучительных идей: например, это такие непростые для нашего понимания догматические категории, как идеи о Боговоплощении, Искуплении, о Троичности Божества или же о Божественных энергиях.

Важной особенностью русского народного христианского благочестия стало то, что богослужебный церковный год способствовал рождению целого ряда весьма интересных и знаменательных “околоцерковных” обычаев — иногда с точки зрения православия вполне приемлемых и благочестивых, а иногда являющихся если не прямыми заимствованиями из языческой традиции, то, во всяком случае, следствиями еще неизжитого языческого сознания. Эти обычаи также нуждаются в изучении, анализе и оценке — с точки зрения их соотнесенности с особенностями православных праздников.

Касаясь темы язычества, нужно отметить, что характер взаимоотношений его с христианством — как их борьбы, не прекращающейся на протяжении всей церковной истории, — оказал, тем не менее, большое влияние и на формирование богослужебного годичного календаря.

При установлении дат праздников Церковь довольно часто руководствовалась именно антиязыческими и по сути “педагогическими” соображениями. Определяя тот или иной праздничный день, христиане порой специально приурочивали его дату, к дням, важным и значимым именно для древних язычников, совершавших как раз в этот день свои торжества. Виднейший русский историк Церкви и патролог (исследователь в области традиции святоотеческого богословия) В.В. Болотов пишет об этом так: “Язычество, с которым ведет борьбу Церковь, есть не только религия, но и сложившийся известным образом быт. Доказать язычнику несостоятельность его представлений о богах и убедить его веровать в Единого христианского Бога значило сделать много, но еще не все. Порвать свои житейские отношения с соседями-язычниками новообращенный не имел возможности. Нужно было сохранить его от рецидива, и праздники занимали едва ли не главное место между теми оружиями, которыми отвергнутое язычество могло вести партизанскую войну с побеждающим его христианством… Учреждая во дни языческих празднеств свои праздники, Церковь выбивала из рук политеизма (многобожия) одно из последних средств обороны. Установить христианский праздник в день праздника языческого значило созвать христиан в церковь и поставить их под влияние таких воспоминаний, что для многих становилось потом психологически невозможно участвовать в языческих праздниках. Кто утром слышал о том, что среди шумного пира повелено было усекнуть голову большего из рожденных женами (святого Иоанна Предтечи), у того язычески новогоднее настроение было уже на весь день испорчено”.

Церковь очень часто пользовалась принципом такой “подмены” языческого праздника воспоминанием о том или ином событии христианской Священной истории.

Так, западная традиция празднования Рождества Христова 25 декабря скорее всего восходит к необходимости противопоставить это торжество языческому празднику Митры — божества, весьма почитавшегося в среде римских воинов. На восьмой день после Рождества Христова Церковь отмечает день Обрезания Господня — праздник, дата которого, подобно дню Рождества, оказалась противопоставлена другому языческому торжеству — празднеству Януса, божества дверей и начатков. В древней традиции этот праздник вообще зачастую воспринимался именно как торжество, направленное против идолов, — с соответствующими бдениями, постами, молитвословиями. День 6 января, в который Церковь отмечает Богоявление (Крещение Господне) также был призван заместить собой языческий праздник благословения Нила в Египте. Память события Усекновения главы святого Иоанна Предтечи — этого “печального праздника” — Церковь в Египте и в Армении связала с датой языческого Нового года. Правда, затем в коптско-абессинских календарях его перенесли на день вперед — на второе Тоут, чтобы все же не омрачать новогодней радости. Чтобы искоренить языческий праздник “вардавар” (так он назывался в Армении) или “вартувария” (как он именовался в Каппадокии), во время которого молодежь гадала о своей судьбе над ведром с водой, в которое были опущены сорванные зеленые колосья, армянская Церковь установила дату празднования Преображения Господня 6 августа — именно в противовес этому древнему торжеству богини Астхик (в греческой мифологии — Афродиты). Отсюда эту традицию уже восприняла и Каппадокия. Подобным же образом и праздник Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября) был установлен в противовес Олимпийским играм.

Вместе с тем, Церковь в борьбе с языческими пережитками, все же во многом так и не смогла до конца преодолеть некоторых из них. Даже в православной Византийской империи многие из них сохранялись или, более того, возрождались (например, “брумалии”); при этом порой устанавливался и придворный церемониал празднования этих дней.

На Руси славянское язычество оказало не столь ожесточенное сопротивление по отношению к христианству, как это имело место некогда в Римской империи и в Византии. Но, вместе с тем, такая его пассивность сделала его особенно живучим. Русские люди на протяжении всей истории своего Отечества во многом продолжали, как продолжают и ныне, питаться древними дохристианскими образами и переживаниями.

И здесь следует пояснить, в чем же христианам всегда виделась основная опасность для Церкви со стороны язычества.

Вот как характеризует само понятие язычества видный православный богослов и историк Церкви протоиерей Александр Шмеман: “Мы думаем об язычестве, как о примитивном “идолопоклонстве”, и считаем победу над ним Церкви чем то простым и самоочевидным. Но за “идолопоклонством” скрывается на деле и делает его куда менее “примитивным” очень особое и целостное восприятие мира, глубоко укорененный в человеке комплекс идей и верований, уничтожить который было совсем нелегко (целиком не уничтожен он и сейчас через две тысячи лет после появления христианства). В самой общей и упрощенной форме миросозерцание это можно определить, как подчинение человека иррациональным силам, которые он ощущает в природе, понимание мира и жизни в нем, как “судьбы”, зависящей от этих сил. Человек может так или иначе “умилостивить” эти силы, откупиться от них — жертвой, культом, до некоторой степени он даже управляет ими — “магией”, но не может осмыслить их и тем паче освободиться от них. Все его отношение к миру определено страхом и чувством зависимости от таинственной власти, он “заклинает”, “заговаривает” ее, но от этого она не становится ни осмысленной, ни благой”.

Именно подобное языческое ощущение магизма проникает порой, благодаря рудиментам языческого народного сознания, и в околоцерковный быт — в том числе имеет оно место и в так называемых “народных” обрядах празднования различных церковных торжеств.

Итак, для получения достаточно ясного представления о каждом из двунадесятых и великих Церковных праздников всегда следует точно знать: 1) место этого праздника в ряду других праздников церковного богослужебного года; 2) его связь с библейской Священной историей Ветхого и Нового Завета, с древней церковной историей, 3) его духовный смысл и понимание его значения святоотеческой и богословской традицией; 4) историю возникновения праздника в христианской Церкви и обстоятельства его включения в богослужебный церковный календарь; 5) важнейшие особенности праздничного богослужения в различные эпохи существования Церкви — в том числе и Русской Православной Церкви; 6) современные характерные особенности подготовительного богослужебного периода к празднованию (посты, особые приготовительные службы и т. д.); 7) важнейшие черты собственно праздничного богослужения.

Порядок такого рассмотрения важнейших церковных праздников определяется хронологической последовательностью связанных с ними событий — в рамках Священной и древнецерковной истории — т. е. от Рождества Богородицы и до Воздвижения Креста и Покрова Пресвятой Богородицы.

Просмотры (953)

В календаре церковных дат практически каждый день особенный и обозначен знаменательным событием. Каждый прихожанин когда-то слышал необычное название торжеств: двунадесятые. И, наверное, мало среди крещеных людей таких, кто не знает, что это такое. Желающим более детально разобраться в этом вопросе будет полезна информация из этой статьи.

Содержание статьи

- Что такое двунадесятый праздник

- Непереходящие двунадесятые праздники

- Переходящие

- Господские праздники

- Богородичные праздники

- Все двунадесятые праздники: список с датами по порядку

- Как провести двунадесятый праздник

- Вопросы и ответы

Что такое двунадесятый праздник

По созвучию слов несложно догадаться, что необычное для слуха современного человека название происходит от числительного 12. В православии такие события считаются очень важными. После Светлого Пасхального Воскресенья они являются самыми значительными и почитаемыми.

Каждое торжество, которое православная церковь относит к двунадесятым, отмечено определенным эпизодом из жизни Христа на грешной земле и Божьей Матери. В уставном церковном документе Типиконе эти торжества отмечены с особым почетом: поверх дат поставлен красный крест. Это подчеркивают их большую значимость.

Непереходящие двунадесятые праздники

Обычный годовой календарь принимается для расчета церковных дат. Согласно ему определяются конкретные даты празднований и порядок проведения служб в храме. Двунадесятые торжества делятся на:

- непереходящие (имеющие фиксированную дату, которая не меняется из года в год);

- переходящие (в зависимости от календаря текущего года дата будет каждый раз новая).

Переходящие

Если дата церковного торжества нефиксированная, то его относят к переходящим (день празднования меняется из года в год, отчет ведется от Пасхи). Это такие большие праздники, как:

Господские праздники

Исходя из содержания существенных фактов, ставших поводом для появления православных торжеств, двунадесятые и великие праздники делятся на те, что посвящены эпизодам из жизни Сына Божьего (их принято называть Господскими) и Богородичные. Чудеса, происходившие на грешной земле, реликвии и удивительные знамения, связанные с Сыном Господа Бога, все это в христианстве было принято во внимание при обозначении Господских дат. Какие торжества к ним относят:

- Воздвижение Креста — 27 сентября).

Икона Воздвижение Креста - Рождество — 7 января.

Чудодейственная Икона Рождество Христова - Крещение — 19 января.

Графический образ Крещение - Преображение — 19 августа.

Чудотворная Икона Преображение

- Вход Господень в Иерусалим (отмечается за неделю до Светлой Пасхи).

Чудотворная Икона Вход Господень в Иерусалим - Вознесение (дата нефиксированная: 40-й день после Пасхи).

Икона Вознесение - День Святой Троицы (празднуется на 50-й день после Пасхального воскресенья).

Икона Троица

К великим недвунадесятым праздникам относится Пасха. События, связанные с этим торжеством, имеют непосредственную связь с жизнью Сына Божьего на грешной земле. Этот Великий день чтится православной церковью выше всех остальных.

Богородичные праздники

Земной жизни Пресвятой Божьей Матери посвящены даты, в которые православные люди празднуют Богородичные торжества.

Эти праздники высоко чтятся верующими людьми, однако в чине богослужения по приоритету чествования они уступают Господским торжествам.

- Рождество Богородицы — 21 сентября

Чудотворная Икона Рождество Богородицы - Введение во храм Божьей Матери — 4 декабря

Икона Введение во храм Божьей Матери - Фиксированная дата Благовещения — 7 апреля.

Икона Благовещенье - Успение — 28 августа

Графическое изображение Успение - Сретение Господне — 15 февраля

Икона Сретение

Все двунадесятые праздники: список с датами по порядку

Все важные и высоко чтимые в православии годовые двунадесятые и великие праздники:

- 7 января – Великое торжество Рождество;

- 19 января – Крещение;

- 15 февраля – Сретение Господне;

- 7 апреля – Благовещение;

- Вербное Воскресенье (в православии принято отмечать за 7 дней до Пасхального воскресенья);

- Вознесение (празднуется на 40-й день после Пасхи);

- Великий День Святой Троицы (проводится на 50-й день после Светлого Христова Воскресенья);

- 19 августа – Преображение Богородицы;

- 28 августа – Успение;

- 21 сентября – Рождество Богородицы;

- 27 сентября – Воздвижение Креста;

- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Небесной Заступницы.

Как провести двунадесятый праздник

При возможности в Великий день нужно попасть на службу в храм. В случае если такая возможность отсутствует, можно передать записку с перечисленными именами дорогих сердцу людей, чтобы они были упомянуты в процессе литургии.

Каждому верующему человеку известно, что праздничные службы начинаются всегда накануне события, отмеченного в церковном календаре. Ночью делается перерыв, а продолжение богослужения можно наблюдать ранним утром.

Желательно накануне прийти на исповедь и причаститься. Это поможет стать ближе к высшим силам и лучше осознать значение большого события. В семейном кругу и среди близких по духу людей стоит изучить более детально историю христианского торжества.

От веселых гуляний и развлечений следует отказаться. Великий день лучше провести в кругу родных, в размышлениях, в чтении полезной литературы. Праздники, которые относят к двунадесятым, имеют большую важность для каждого христианина. Считается, что в эти дни связь со Всевышним становится более осязаемой, а каждый человек получает возможность совершенствоваться в духовном плане.

Вопросы и ответы

| Что значит двунадесятый праздник, почему он так называется? |

| Православные торжества, которые включены в 12 основных высоко чтимых дат, поводом для появления которых послужили события земной жизни Сына Божьего и Богоматери. |

| Относят ли Светлое Пасхальное Воскресенье к числу основных двунадесятых праздников? |

| Нет, это торжество стоит отдельно и чтится выше всех остальных православных дат. |

| Нужно ли соблюдать пост в период проведения двунадесятых? |

| Какие-то даты выпадают на соблюдение строгого поста. Например, накануне Крещения, если позволяет здоровье, нужно провести весь день на воде. Но это касается не всех двунадесятых. Самое главное при праздновании церковных торжеств – не предаваться чревоугодию. |

| Почему желательно не посещать светские увеселительные мероприятия? |

| Это нужно сделать для того, чтобы связь с Господом была более прочной, а тогда можно будет надеяться на его помощь во всех начинаниях. |

В статье мы поведаем о том, какие церковные праздники называются двунадесятыми, как подразделяются по своей тематике и по способу исчисления даты.

Наиглавнейшем праздником для христиан является Пасха. Следом за ней по значимости идут церковные праздники, которые называют двунадесятыми (иногда дванадесятыми). По количеству их 12, и посвящены они важнейшим событиям, связанным с земной жизнью Иисуса (такие именуются Господскими) и Богородицы (именуются Богородичными). Также различают переходящие и непереходящие праздники. Непереходящие празднуются всегда в одну и ту же дату. А вот дата переходящих связана с Пасхой.

Господские двунадесятые праздники

Таких в году насчитывается 7. В списке они расположены согласно особенностям православного церковного календаря, год в котором начинается с 14 сентября (1 сентября по старому стилю)

- Воздвижение Креста Господня (27 сентября)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение Господне (19 января)

- Вход Господень в Иерусалим (переходящий, ближайшая дата- 25.04.2021)

- Вознесение Господне (переходящий, ближайшая дата- 10 июня 2021, четверг)

- День Святой Троицы (переходящий, ближайшая дата- 20 июня 2021, воскресенье)

- Преображение Господне (19 августа)

Богородичные двунадесятые праздники

Это церковные события, связанные с жизнью Пресвятой Богородицы Девы Марии. Список в порядке православного календаря:

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Это первый из двунадесятых праздников в православном календаре.

- Введение во храм (4 декабря)

- Благовещение Богородицы (7 апреля)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Это последний в православном календаре двунадесятый праздник.

- Двенадцатый праздник — Сретение Господне. Его отмечают ежегодно 15 февраля. Он уникален тем, что имеет признаки и Господского и Богородичного.

Непереходящие двунадесятые праздники

- Рождество Пресвятой Богородицы (Богородичный, 21 сентября)

- Воздвижение Креста Господня (Господский, 27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы(Богородичный, 4 декабря)

- Рождество Христово (Господский, 7 января)

- Крещение Господне (Господский, 19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (Богородичный, 7 апреля)

- Преображение Господне (Господский, 19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (Богородичный, 28 августа)

Переходящие двунадесятые праздники

Таких в православном календаре всего 3, и все они господские. Это:

- Вход Господень в Иерусалим (за неделю перед Пасхой, в воскресенье). Также называется Вербным воскресеньем.

- Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

Список всех двунадесятых праздников по порядку

- Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)

- Воздвижение (27 сентября)

- Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря)

- Рождество Христово (7 января)

- Крещение (19 января)

- Сретение (15 февраля)

- Благовещение (7 апреля)

- Вход Господень в Иерусалим (за 7 дней до Пасхи)

- Вознесение (на сороковой день после Пасхи)

- День Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи)

- Преображение (19 августа)

- Успение Пресвятой Богородицы (28 августа)

Приблизительное время чтения: 1 мин.

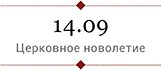

Великими называются наиболее значимые церковные праздники. К великим праздникам относятся Пасха, двунадесятые праздники (12 важнейших праздников после Пасхи), а также великие недвунадесятые праздники.

Тематически праздники делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу), Богородичные и дни памяти святых.

По литургическому принципу внутри годового круга праздники делятся на непереходящие (всегда приходятся на определенное число месяца) и переходящие (дата их празднования зависит от дня празднования Пасхи).

Как правило, двунадесятые праздники и Пасха имеют предпразднство (по одному дню, кроме Рождества Христова, которое имеет 5 дней предпразднства и Богоявления, имеющего 4 предпразднственных дня. Предпразднства нет у Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Пятидесятницы), попразднство (от 1 до 8 дней) и отдание. Кроме того, некоторые господские праздники предваряются и заключаются особыми субботами и воскресными днями.

Накануне обязательно совершается Всенощное бдение.

Условные обозначения

Двунадесятые

Недвунадесятые

Господские

Дни памяти святых

Богородичные

Переходящие

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

Скачать и распечатать:

В Православной Церкви каждый день отмечен памятным событием. Наверняка каждый крещеный человек однажды в жизни слышал фразу «двунадесятые праздники». Что это значит? К каким церковным датам относится это название? И что за странное слово – «двунадесятый»?

Что такое двунадесятый праздник?

Название это возникло от славянского «двунадесять» – то есть «двенадцать». В церковной классификации эти праздники являются самыми значимыми после Пасхи, а отмечают их с особым торжеством. Все двунадесятые праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В Типиконе (уставном документе Церкви, регламентирующим правила и порядок совершения богослужений) отмечены красным крестом в полном круге, что также подчеркивает их значение.

Существуют такие даты, касающиеся двунадесятых праздников, как предпразднества, попразднества и отдания. В первом случае верующие люди готовятся к великому событию, начинают праздновать заранее. В светской традиции, кстати, сложилась негласная примета о том, что отмечать заранее праздник нельзя, также как и поздравлять с ним. В Православии предпразднество готовит человека к торжеству, напоминает о событиях, помогает настроить себя на духовную волну, с которой он, может быть, слетел в силу занятости повседневными делами.

Попразднество – это продолжение праздника, которое бывает обычно через несколько дней. А отдание, как вы догадались, – это «прощание» с праздником до следующего его наступления. Растянутость торжеств во времени, пусть даже человек и не всегда может попадать на богослужение, помогает благодаря наличию календаря вспоминать и вместе со всей Церковью проживать события праздника, задумываться о своей душе, смысле жизни, сопоставлять мысленно себя с «героями» памятных дат. Это позволяет верующему заниматься духовным саморазвитием, ведь сравнение со святым обязательно покажет собственное несовершенство.

Какие православные праздники относятся к двунадесятым?

Вот они, многие из них вам, наверняка, знакомы:

- Рождество Пресвятой Богородицы

- Воздвижение Креста Господня

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово

- Крещение Господне

- Сретение Господне

- Благовещение Пресвятой Богородицы

- Вход Господень в Иерусалим

- Вознесение Господне

- День Святой Троицы

- Преображение Господне

- Успение Пресвятой Богородицы.

Почему Пасха не входит в число двунадесятых праздников?

Но вас наверняка гложет вопрос: почему среди этих праздником нет всеми любимой Пасхи, дня Светлого Воскресения Христова? Величие и значимость событий Пасхи для православных христиан настолько велико, что эту дату, день, в который Распятый Иисус Христос воскрес из мертвых, встал из гроба после мучительной смерти, принято ставить выше двунадесятых праздников. Воскресение Христово как бы венчает эти важные памятные даты. Кстати, на иконе двенадцать праздников фрагмент, посвященный Пасхе, традиционно изображается в середине, тогда как события двунадесятых праздников помещены по периметру иконы.

Переходящие и непереходящие праздники

В основу богослужения Православной Церкви положен годовой календарь. Именно он определяет даты торжеств и порядок службы. Двунадесятые праздники бывают переходящими (то есть дата их всегда меняется в зависимости от указаний календаря) и непереходящими (то есть они имеют строго фиксированную дату).

К переходящим праздникам относятся:

- Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресение). Празднуется за неделю до Пасхи, и всегда отмечается в разные числа, поскольку Пасха – также подвижная дата календаря.

- Вознесение Господне Церковь вспоминает на 40-й день после праздника Светлого Христова Воскресения, и, как мы видим, также полностью зависит от этой даты.

- День Святой Троицы выпадает на 50-й же день после Пасхи.

Непереходящие праздники составляют большинство среди двунадесятх (в скобках – даты по новому, современному стилю):

- Рождество Пресвятой Богородицы — 8 (21) сентября;

- Воздвижение Креста Господня — 14 (27) сентября;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (4 декабря);

- Рождество Христово — 25 декабря (7 января);

- Крещение Господне — 6 (19) января

- Сретение Господне — 2 (15) февраля;

- Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта (7 апреля);

- Преображение Господне — 6 (19) августа;

- Успение Пресвятой Богородицы — 15 (28) августа.

Господские и Богородичные праздники

Еще одна классификация двунадесятых праздников касается их содержания. Выше уже было сказано, что праздники посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Поэтому еще одно их деление получило название Господских и Богородичных.

Господские праздники:

- Воздвижение Креста Господня;

- Рождество Христово;

- Крещение Господне;

- Преображение Господне;

- Вход Господень в Иерусалим;

- Вознесение Господне;

- День Святой Троицы.

Богородичные праздники:

- Рождество Пресвятой Богородицы;

- Введение во храм Пресвятой Богородицы;

- Благовещение Пресвятой Богородицы;

- Успение Пресвятой богородицы;

- Сретение Господне.

Чем двунадесятые праздники отличаются, кроме того кому они посвящены? Особенностями богослужения при выпадении на ту или иную дату, день недели или же совпадение по дате друг с другом. Господские праздники, а также воскресный день – малая Пасха – всегда будут пользоваться приоритетом по сравнению с Богородичным праздником в чине богослужения.

Смысл и значение двунадесятых праздников

Говоря о двунадесятых праздниках, их названии, посвященности и классификации, не нужно забывать и о их смысле. Именно так станет понятно, почему именно эти 12 событий имеют особое почитание среди православных христиан.

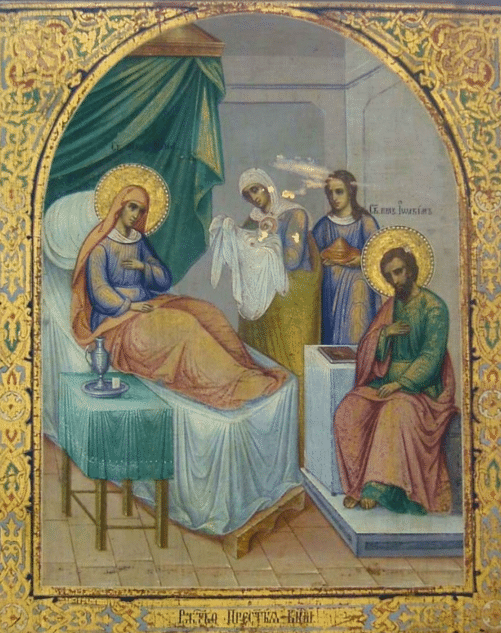

1. Рождество Пресвятой Богородицы

Пресвятой Богородице была отведена важная миссия по спасению от рабства греха падшего человечества. Именно через непорочную Деву, рожденную от праведных родителей, Иоакима и Анны, в мир должен был прийти Иисус Христос. Так и случилось. О рождении Богородицы предупреждали ветхозаветные пророчества и Ее появление было заранее предопределено. Она стала Вратами, через Которые Бог пришел к людям, став внешне подобным им.

2. Воздвижение Креста Господня

В 326 году в Палестине во время раскопок константинопольской императрицей Екатериной и иерусалимским епископом Макарием было обнаружено три креста, тех самых, на которых был распят Иисус Христос и двое разбойников. По преданию, когда один из крестов возложили на больную женщину, та получила исцеление. Так была определена значимая христианская святыня. Крест в древнем мире считался орудием позорной казни, а благодаря Господу стал символом спасения души, показывающим, что духовное саморазвитие, стремление к богоподобию не будет простым, но связанным с непрестанным трудом и даже страданиями. Название «Воздвижение» связано с тем, что во время богослужения, посвященного празднику, Крест поднимается для обозрения всем молящимся. Традиция это восходит как раз к временам, когда святыня была найдена.

3. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Когда Святой Марии исполнилось 3 года, ее родители исполнили данный при рождении обет: посвятить ребенка Богу. Когда Девочку привели в храм и поставили на первую ступень, Она внезапно самостоятельно их преодолела, чем вызвала немалое удивление. А первосвященник Захария это удивление усилил: ввел маленькую Богородицу в самое святое место Иерусалимского храма, Святая святых, куда мог заходить только он и всего лишь раз в году. С тех пор Святая Мария до 12 лет, когда ее выдали замуж, жила в сокровенном храмовом помещении. Это событие также показывает роль Матери Христа в судьбе всего человечества.

4. Рождество Христово

Праздник Рождества знаком многим, и все прекрасно понимают, что 7 января считается датой рождения две тысячи лет назад Иисуса Христа. Именно так, в этот день вспоминается уже приход в человеческую цивилизацию Спасителя, который должен был Своей жизнью показать, как погрязший в грехе человек, зараженный ужасной болезнью смерти, может исцелиться и стать подобным Богу. Праведный Иосиф, муж Богородицы, должен был прийти в город Вифлеем для объявленной римским императором переписи населения. Возможности остановиться в гостинице у семьи не оказалось, поэтому заночевали они в пещере. Там и родился у Марии Младенец Иисус. Поклониться Господу пришли сначала местные пастухи, а затем с подарками волхвы. О рождении Христа узнал иудейский царь Ирод. Боясь, что событие стало самым настоящим посягательством на его власть, он послал воинов перебить всех младенцев в Вифлееме. Чудесным образом праведный Иосиф с Марией и Иисусом были предупреждены и сбежали в Египет.

5. Крещение Господне

Когда в России говорят о празднике Крещения, в Церкви также называемом Богоявлением Господним, неизменно вспоминаются проруби на водоемах, крещенская вода и купания в морозную стужу. На самом деле 19 января вспоминаются события древности, когда в водах реки Иордан Иоанн Предтеча, больше известный как Креститель, совершил обряд крещения над Иисусом Христом. В тот день, кстати, крещение было установлено как таинство и теперь к нему прибегают все православные христиане для того, чтобы стать членами Церкви. По преданию, на Христа с небес сошел Дух Святой в виде голубя, а с неба был слышен голос, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17).

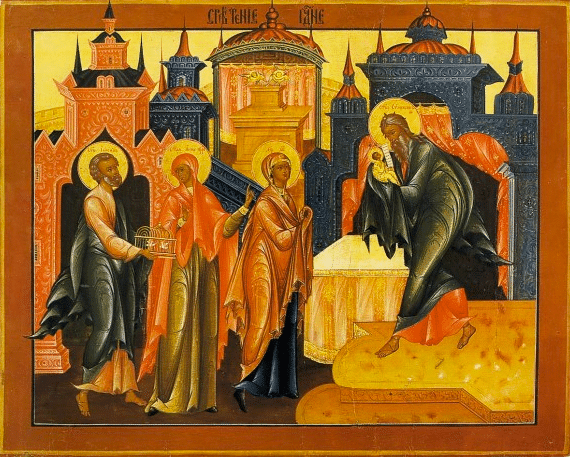

6. Сретение Господне

Неизвестное слово «сретение» со славянского буквально переводится как «встреча». Кто с кем встретился? Как уже говорилось, иудейская традиция предписывала приносить своих детей-первенцев в храм для посвящения последних Богу. Как и в случае с Пресвятой Богородицей, родители Христа поступили также. Встретил праведного Иосифа и Марию вместе с Младенцем Христом Симеон, уважаемый богослов-переводчик, который жил, согласно преданию, более 300 лет. Симеон взял Иисуса на руки, благословил и произнес слова, которые впоследствии стали известной молитвой «Ныне отпущаеши…». Встреча Богомладенца со старым представителем ветхозаветной Церкви символизирует встречу человечества с Богом.

7. Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения сообщает нам о событиях, связанных с «благой вестью». Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и сообщил, что именно Она станет теми Вратами, через Которые в человеческую цивилизацию придет Спаситель. Ангел сказал, что называть Сына нужно будет Иисусом, а Святая Мария выразила согласие с предстоящей Ей высокой миссией.

8. Вход Господень в Иерусалим

Этот день в народе принято называть Вербным Воскресением, а ветви дерева нести в храм, освящать и потом целый день держать где-то в доме… В Израиле вербы не была, зато была пальма, и именно ветви этого дерева изначально были символами праздника. За неделю до Своей крестной смерти Иисус Христос, уже прославившийся Своей проповедью, чудесами и добрыми делами, направлялся в Иерусалим. В город Он въезжал на осленке (хотя мог сделать это верхом на красивом коне и в составе целой колонны), чем подал людям пример скромности. Жители города встречали Иисуса как царя: дорогу на пути его следования усыпали как раз-таки пальмовыми ветвями и прославляли самыми восторженными словами. В Иерусалимском храме Христос разогнал торговцев, которые превратили Дом Бога в настоящий базар, совершил исцеления больных людей и удалился в город Вифанию. Можно сказать, что события Вербного Воскресения стали своего рода предпразднеством Пасхи.

9. Вознесение Господне

Вознесение относится к праздникам, отмечаемым уже после Воскресения Христова. Воскресший Иисус на протяжении 40 дней являлся своим ученикам и рассказывал о Небесном Царстве. В завершении этого периода Господь поднялся к небесам, сказав удивленным апостолам знаменитые жизнеутверждающие слова: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). Этот праздник говорит об обожении, показывает, какой участи удостоится человек, живущий по заповедям Божьим.

10. День Святой Троицы

Днем рождения Православной Церкви можно считать этот праздник. Уже на 50-й день после пасхи на апостолов, учеников Христа, сошел с небес Святой Дух, сверхъестественным образом сделав их способными проповедовать веру, разговаривать на других языках, учить людей.

11. Преображение Господне

В России народная традиция окрестила праздник «Яблочным Спасом». Иисус Христос поднялся на гору Фавор, куда позвал с собой на молитву апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы лицо Христа внезапно просияло ярким светом, а одежда также стала светлой. Перед апостолами явились пророки Моисей и Илья и начали беседовать с Господом! После этих событий Иисус запретил апостолам говорить об увиденном до Своего воскресения. Но этот случай показал божественность происхождения Христа, хотя до самого конца Его земной жизни близкие люди могли об этом только догадываться.

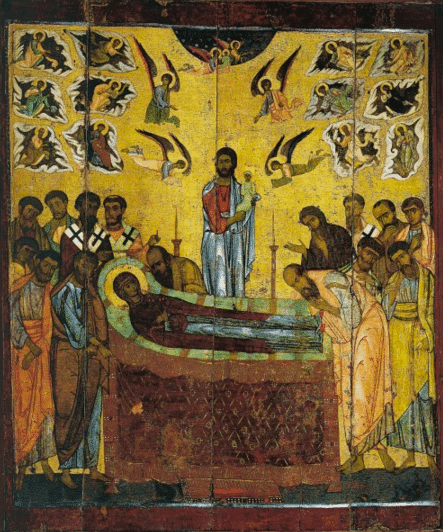

12. Успение Пресвятой Богородицы

Наступил день и Святая Мария умерла. Жила Она у апостола Иоанна, которого усыновила по указанию Христа. Ученики Иисуса собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Матерью Спасителя. Согласно преданию, Тело Пресвятой Богородицы было погребено в одной гробнице с родителями и супругом. А позже – Она воскресла, явилась в тот же день за ужином апостолам и подобно Своему Сыну, вознеслась на небо.

Как провести день, на который выпал двунадесятый праздник?

Конечно, приложить все усилия, чтобы попасть на праздничное богослужение. Надо помнить, что служба каждого праздника в Православной Церкви начинается накануне вечером, а после перерыва продолжается утром.

Если есть возможность и желание, необходимо исповедоваться и причаститься, таким образом происходит невидимое соединение с Богом и событиями праздника, лучше понимается их смысл, появляется возможность как бы их пережить.

Конечно же, каждый праздник требует понимания, поэтому заранее и после богослужения стоит посвятить время, лучше в кругу семьи, близких или друзей, чтению описания и истории праздника. Неплохо, особенно если попасть на богослужение не получается, подать записку с именами родственников и знакомых, дорогих вам людей, для поминовения их на литургии или молебне.

От светских развлечений лучше воздержаться, посвятить время семье, размышлениям, доброму общению. Если вдруг посетить богослужение не получается из-за работы или по другим причинам, неплохо бы все же сходить на службы, посвященные предпразднеству, попразднеству или отданию праздника.

Двунадесятые праздники имеют огромное значение в жизни православного христианина. В эти дни небеса становятся ближе, а мы получаем еще один шанс для духовного совершенствования и получения просимой у Бога помощи.

Уставы еще на этапах своего

формирования знали попытки наделить отдельные

христианские праздники свойствами особого

величия и торжественности. Эта идея

приобрела наиболее завершенную форму в

Русской Православной Церкви,

где в отдельную группу были отнесены 12

важнейших празднований. Они,

несмотря на объективную индивидуальную

специфичность, характеризуются рядом общих

особенностей, которые являются уникальным

источником по истории богослужения, а также

литургической гимнографии, агиографии и эортологии.

В настоящем учебном пособии представлено

сравнительное диахронно-синхронное описание корпуса

двунадесятых праздников по следующим

признакам: событие праздника, история его

установления, святоотеческая экзегеза

праздника, его динамика в православном

богослужении, а также в неправославной

традиции (например, в дохалкидонской и западной) и

нек.др.

Для студентов духовных учебных

заведений, преподавателей литургики, а также

для всех, кому интересны и небезразличны

вопросы истории и современности

православных праздников.

Содержание

- Вместо предисловия

- Введение

-

Глава I.

Двунадесятые праздники

(историко-литургический экскурс)-

Часть 1 Cтановление

богослужебного годового календаря