Приблизительное время чтения: 15 мин.

Есть христианские праздники, о которых знают буквально все. И могут в двух словах описать, что же, собственно, отмечают верующие. Рождество — Христос родился. Пасха — Христос воскрес. А что такое Сретение Господне? Что вообще значит это непривычное современному человеку слово — «сретение»? Предлагаем вам познакомиться с хронологией событий Сретения и посмотреть, какой след этот день новозаветной истории оставил в мировой культуре.

Что значит слово «Сретение»?

Самый частый вопрос, который можно услышать по поводу Сретения: «Так, хорошо, сегодня Сретение. А что это такое?»

Сретение Господне — один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. Это непереходящий праздник, в Русской Правславной Церкви он отмечается 15 февраля.

В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча». День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии отведено совершенно особенное место. Но обо всем по порядку.

Очистительная жертва от Пречистой Девы

15 февраля мы вспоминаем события, описанные в Евангелии от Луки. Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова.

У иудеев того времени было две традиции, связанных с рождением в семье ребенка.

Во-первых, женщина после родов не могла появляться в Иерусалимском Храме сорок дней (а если родилась девочка — то и все восемьдесят). Как только срок истекал, мать должна была принести в Храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения — годовалый ягненок, и жертва во оставление грехов — голубка. Если семья была бедной, вместо ягненка тоже приносили голубку, получалось «две горлицы или два птенца голубиных».

Во-вторых, если в семье первенцем был мальчик, родители на сороковой день приходили с новорожденным в Храм — для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон Моисеев: его иудеи установили в память исхода евреев из Египта — освобождения от четырехвекового рабства.

И вот, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили на порог Храма. Семья жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два голубка. Пречистая Дева решила принести жертву из смирения и уважения перед иудейским законом, несмотря на то, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия.

Встреча в Иерусалимском Храме

После совершения обряда Святое Семейство уже направлялось к выходу из Храма, но тут к ним подошел древний старик, пожалуй, самый старый человек в Иерусалиме. Его звали Симеон. В переводе с древнееврейского «šim’on» значит «слышание». Праведник взял Младенца на руки и радостно воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из семидесяти двух ученых, которым поручили перевести Священное Писание с еврейского на греческий. Перевод Септуагинты был сделан по просьбе египетского царя Птолемея II Филадельфа (285-247 до н. э.).

В эту субботу старец оказался в Храме неслучайно — Святой Дух привел его. Много лет назад Симеон переводил книгу пророка Исаи и увидел загадочные слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Как дева, то есть девственница, может родить? Ученый усомнился и хотел исправить «Дева» на «Жена» (женщина). Но ему явился Ангел и не просто запретил менять слово, но сказал, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно. Об этом пишет евангелист Лука: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).

И вот, день пришел. Исполнилось то, что ученый ждал всю свою непосильно долгую жизнь. Симеон взял на руки Младенца, рожденного от Девы, — а значит, пророчество Ангела исполнилось. Старец мог спокойно умереть. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.

Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…». Воспоминание об этой евангельской истории каждый день звучит в православном богослужении. Это Песнь Симеона Богоприимца, или иначе — «Ныне отпущаеши».

«Тебе Самой оружие пройдет душу»

Приняв из рук Пречистой Девы Младенца, старец Симеон обратился к ней со словами: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдёт душу,— да откроются помышления многих сердец» (Лк 2:34-35).

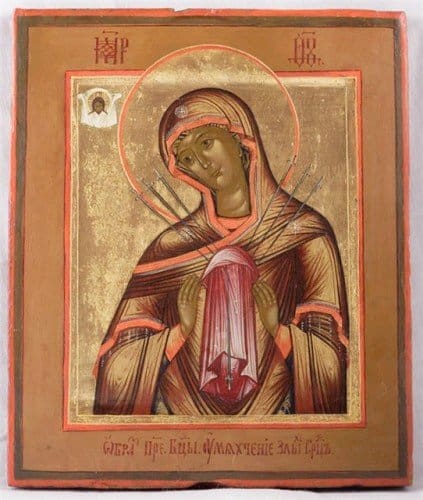

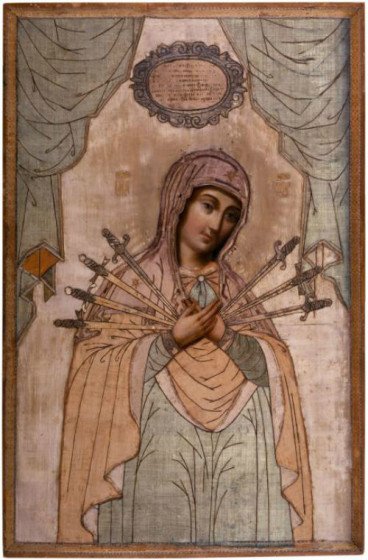

Споры в народе — это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений — Суд Божий. Что за оружие пронзит сердце Богородицы? Это было пророчеством о Распятии, которое ждало ее Сына. Ведь гвозди и копье, от которых принял смерть Спаситель, прошли нестерпимой болью через ее материнское сердце. Есть икона Богородицы — яркая иллюстрация этого пророчества. Она называется «Умягчение злых сердец». Иконописцы изображают Богоматерь стоящей на облаке с семью воткнутыми в сердце мечами.

Анна-пророчица

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане называли ее Анна-пророчица за вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и работала при Храме, как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой служа Богу день и ночь» (Лк 2:37–38).

Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из Храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так как исполнило все положенное законом Моисея.

Смысл праздника Сретения

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, клирик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади.

Сретение — это встреча с Господом. Старец Симеон и Пророчица Анна оставили свои имена в Священном Писании, потому что дали нам пример — как принять Господа с чистым и открытым сердцем.

После встречи со Христом Симеон отошел к праотцам, чтобы ждать Воскресения Христова. И, представьте, смерть стала для него огромным счастьем! Праведный старец прожил долгую жизнь — по преданию, ему было больше трехсот лет. Многие скажут «счастливчик», потому что мечтают жить вечно. Но почитайте рассказы долгожителей, которые превысили возраст, отпущенный человеку Богом, — сто двадцать лет. Мне запомнился один телесюжет: древнюю старушку к журналистам вывела пра-пра-правнучка, которая тоже далеко не молода. Согбенную бабушку разогнули и спросили: «К тебе здесь телевидение пришло. Что ты можешь сказать?» И она ответила: «За что на меня прогневался Господь? Почему Он меня не забирает?» Так и Симеон ждал избавления от бремени долгой жизни. И, приняв из рук Девы Марии Богомладенца, возрадовался.

«Ныне отпущаеши раба Твоего» — говорит Симеон. Теперь, когда он своими глазами увидел Спасителя, Господь отпускает его из мира тленного — в мир Горний. Так и мы, однажды встретив Бога, должны понять: время греха, слабостей и своеволий прошло. Настает время блаженства!

Неслучайно Сретение происходит с сорокадневным Младенцем. Он мал и беззащитен, но одновременно — велик и полон торжествующей радости. Таким должен быть человек, узнавший Христа, — новорожденный христианин. Полным ликования.

Сретение — это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча со Христом. Как понять, произошла ли в вашей жизни Встреча? Очень просто — спросите себя: радостен ли я? изменился ли я? сколько в моем сердце любви? Давайте же встретим Господа, увидим Его сердцем!

Песнь Симеона Богоприимца

Песнь Симеона Богоприимца, или «Ныне отпущаеши…», — это слова Симеона Богоприимца из Евангелия от Луки.

Впервые эта молитва упоминается уже в Апостольских Постановлениях. В Русской Православной Церкви слова Симеона Богоприимца во время богослужения читают или поют в конце вечерни. Также они произносятся в Благодарственных молитвах по Святому Причащению.

Текст:

Церковнославянский:

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;

яко видеста очи мои спасение Твое,

еже еси уготовал пред лицем всех людей,

свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Русский:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал пред лицем всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

История празднования

Праздник Сретения Господня — один из самых древних в христианской Церкви. Первые сретенские проповеди перед народом произносили еще IV-V веках — например, святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст.

Самое старое и при этом исторически достоверное свидетельство о праздновании Сретения на христианском Востоке — это «Паломничество ко Святым местам». Его написала паломница Этерии (Сильвия) в конце IV века. Она пишет: «В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ… После этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию».

Праздник стал общегосударственным для Византии в VI веке. Вслед за этим традиция торжественного празднования Сретения распространилась по всему христианскому миру.

Богослужение Сретения

У Сретения Господня — неизменное место в церковном календаре. 15 февраля (2 февраля по старому стилю). Если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста, что случается очень редко, праздничное богослужение переносится на предыдущий день — 14 февраля.

Сретение — праздник Господский, то есть посвященный Иисусу Христу. Но в первые века христианства в этот день чествовали Богоматерь. Поэтому те, кто скажет, что это Богородичный праздник, будут отчасти правы.

Сретение близко к праздникам в честь Божией Матери и по строю богослужения. В тропаре праздника, в прокимнах на утрене и Литургии и других песнопениях обращения к Богородице занимают центральное место.

Интересно, что двойственность Сретения повлияла на цвет облачений священнослужителей на праздничной службе. Они могут быть и белыми — как в Господские праздники, и голубыми — как в Богородичные. В церковной традиции белый цвет символизирует Божественный свет. Голубой — чистоту и непорочность Девы Марии.

Обычай освящения свечей

Обычай освящать церковные свечи в праздник Сретения Господня пришел в Православную церковь от католиков. Случилось это в 1646 году, когда митрополит Киевский святитель Петр (Могила) составил и издал свой требник. В нем автор подробно описал католический чин крестных ходов с зажженными светильниками. С помощью такого факельного шествия Римская Церковь пыталась отвлечь свою паству от языческих праздников, связанных с почитанием огня. В эти дни язычники-кельты праздновали Имболк, римляне — Луперкалии (фестиваль, связанный с пастушеским культом), славяне — Громницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства Сретение стали называть праздником Громничной Божией Матери. Это отголосок мифов о боге-громовнике и его супруге — в народе верили, что сретенские свечи могут защитить дом от молнии и пожара.

К сретенским свечам в Православной Церкви относились по-особенному — не магически, а благоговейно. Их хранили весь год и зажигали во время домашней молитвы.

Народные традиции Сретения

В народных традициях празднования Сретения перемешалось церковное и языческое. Некоторые из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об этом дне нечто важное — для людей он был очень радостным.

Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в простонародье стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: «на Сретение зима с весною встретилась», «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила».

Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника крестьяне начинали множество «весенних» дел. Выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили гулянья.

3 интересных факта о Сретении

- В честь Сретения названы многие населенные пункты в России и за рубежом. Самый крупный — город Сретенск, районный центр Читинской области.

- В США и Канаде к празднику Сретения, который там отмечают 2 февраля, приурочен знаменитый народный праздник — День сурка.

- Сретение Господне — в некоторых странах еще и День православной молодежи. Идея этого праздника принадлежит Всемирному Православному Молодежному Движению — «Синдесмосу». В 1992 году с благословения всех глав поместных Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15 февраля как День Православной молодежи.

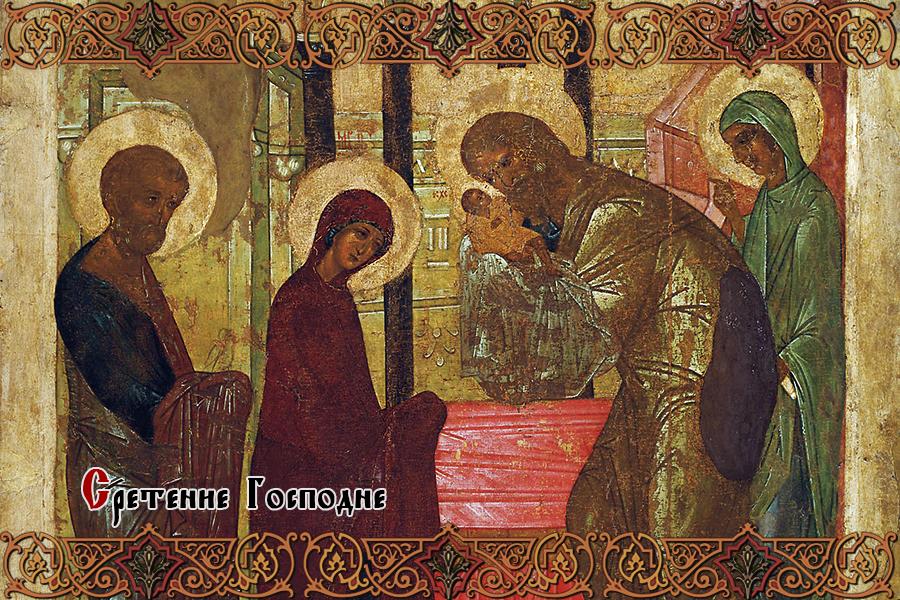

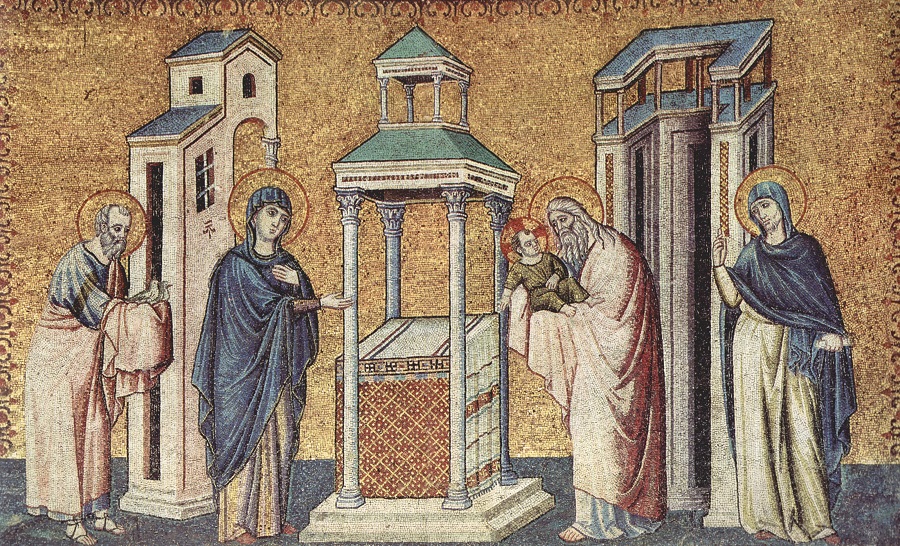

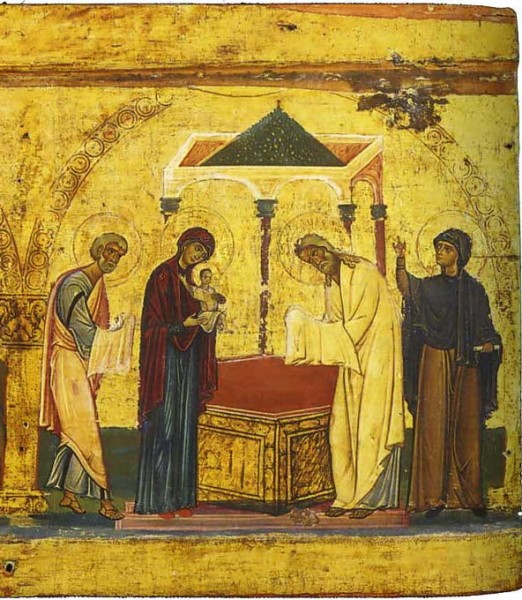

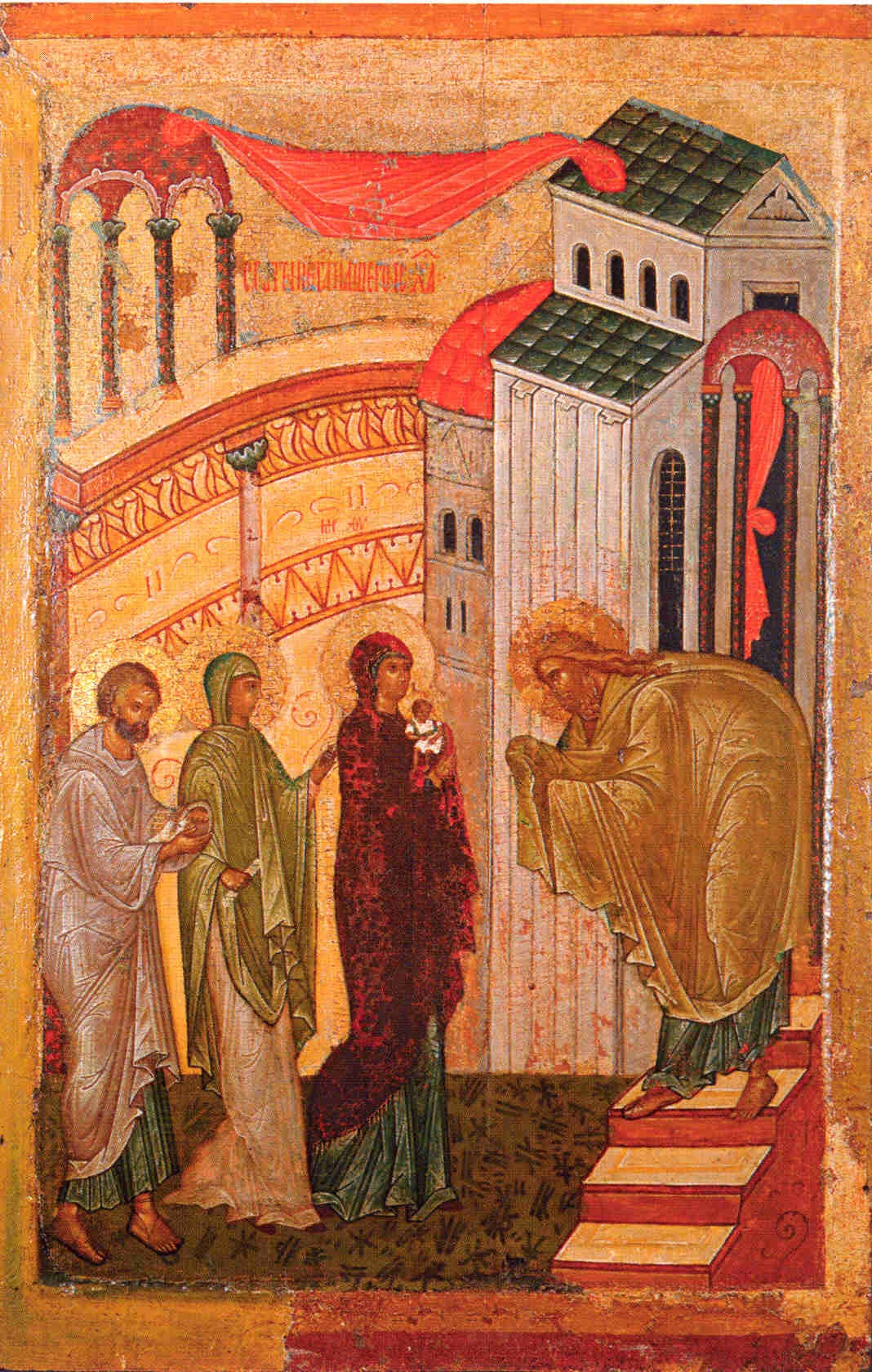

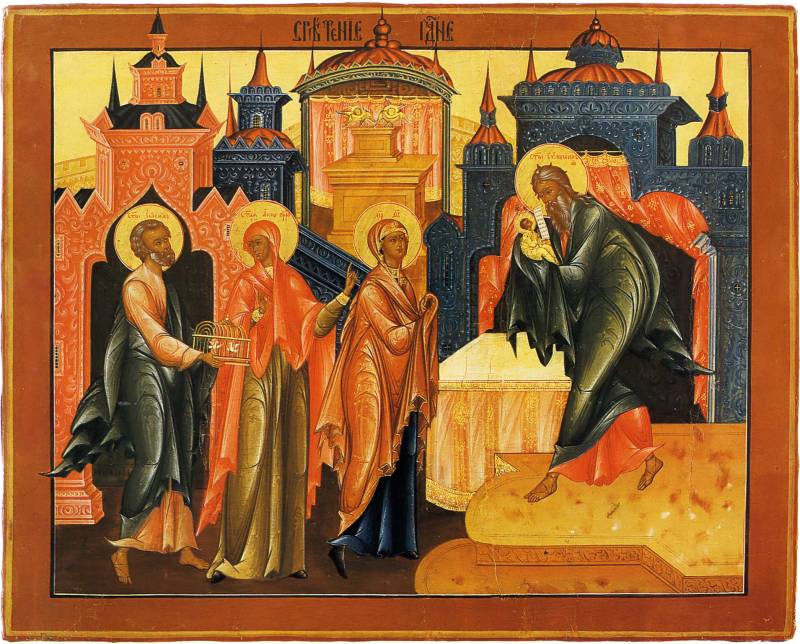

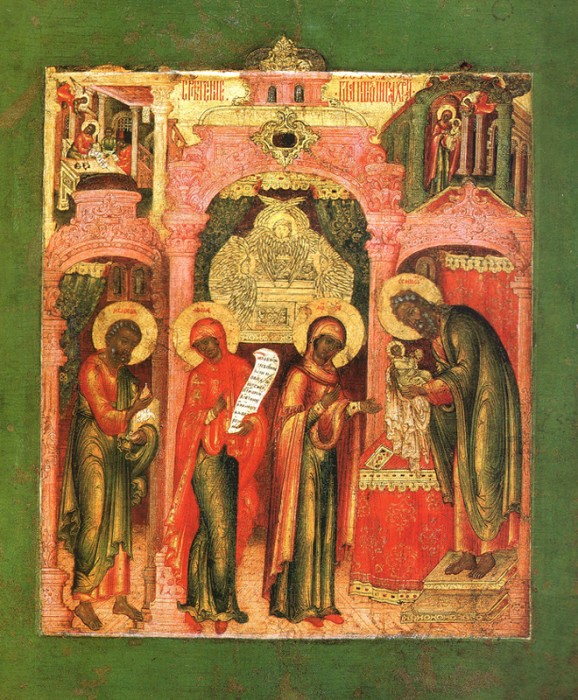

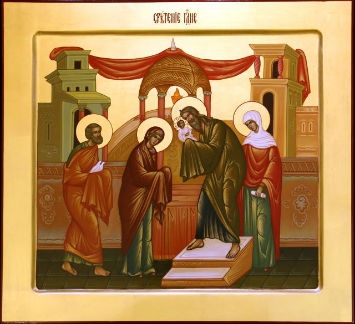

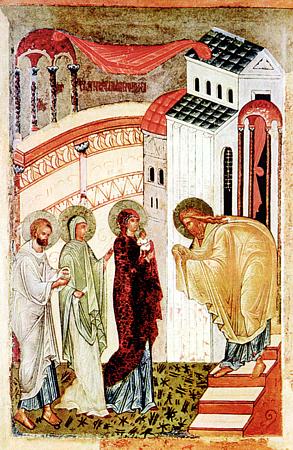

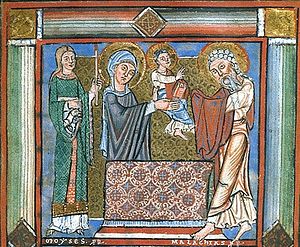

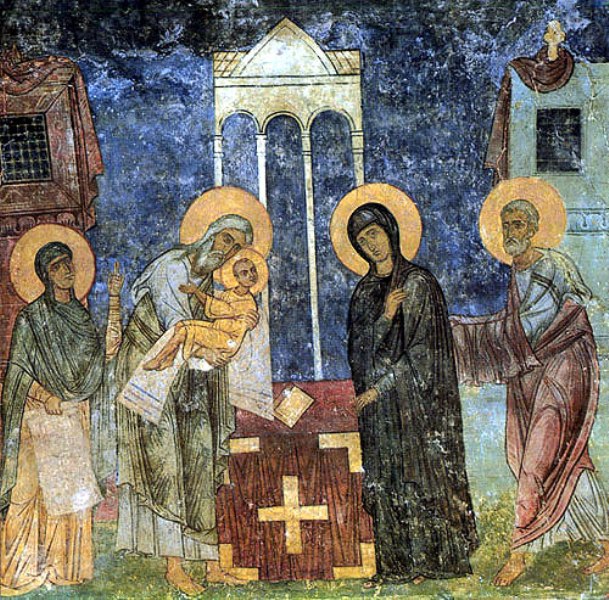

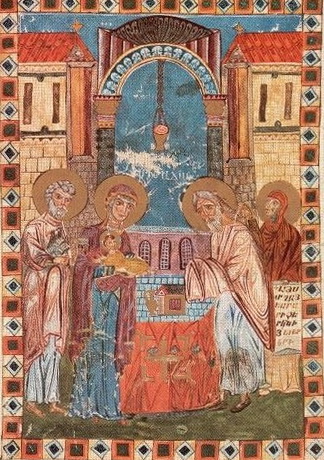

Иконы Сретения

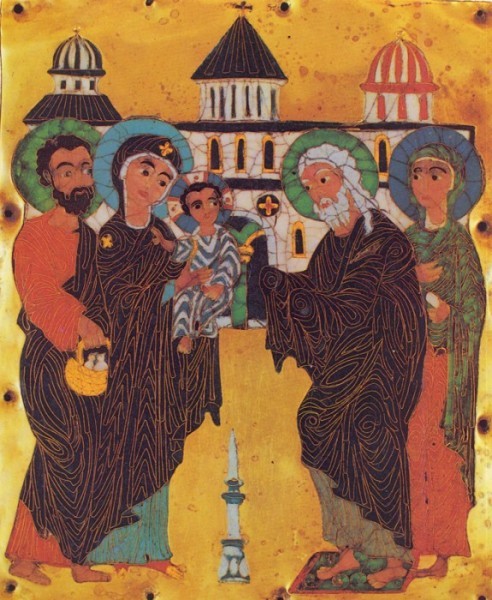

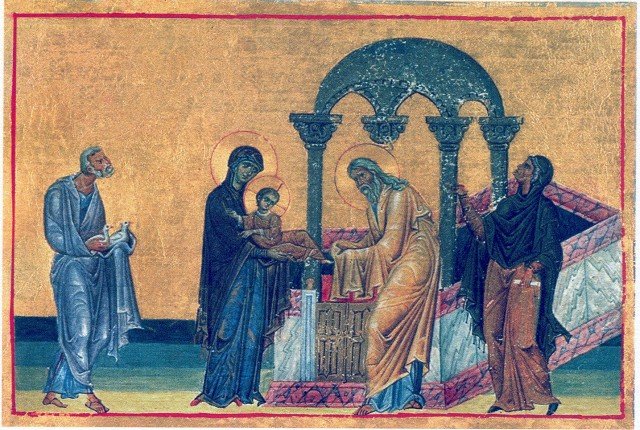

Иконография Сретения — иллюстрация повествования евангелиста Луки. Дева Мария передает Богомладенца на руки старцу Симеону — вот главный сюжет икон и фресок праздника. За спиной Богородицы изображается Иосиф Обручник; он несет в руках или в клетке двух голубей. Позади праведного Симеона пишут Анну-пророчицу.

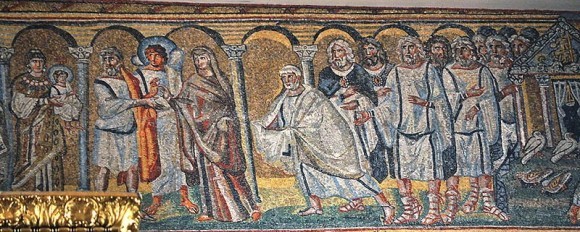

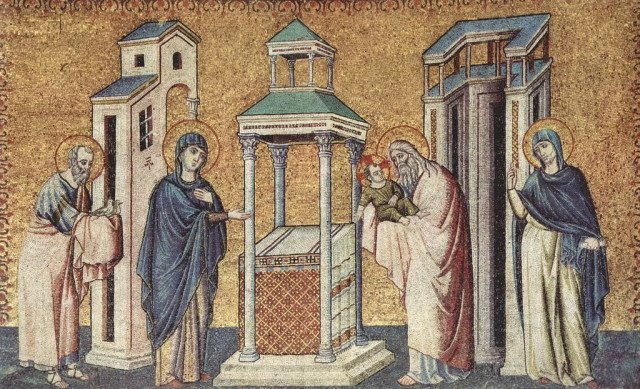

Древнейший образ Сретения можно найти в одной из мозаик триумфальной арки в церкви Санта Мария Маджоре в Риме. Мозаика была создана в первой половине V века. На ней мы видим, как Богоматерь шествует с Младенцем на руках навстречу святому Симеону — в сопровождении ангелов.

Самые древние изображения событий Сретения на Руси — это две фрески XII века. Первая — в Кирилловской церкви в Киеве. Вторая — в церкви Спаса на Нередице в Новгороде. Интересно, что на фреске Кирилловского храма Младенец не сидит, а лежит на руках Богородицы.

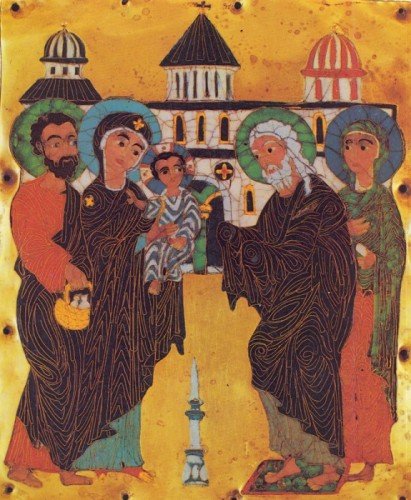

Необычный вариант иконографии Сретения есть в средневековом грузинском искусстве. На этих иконах нет изображения алтаря, вместо него — горящая свеча, символ жертвы Богу.

С событием Сретения связана икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», ее еще называют «Симеоново проречение». Иконописный сюжет напоминает нам слова Симеона Богоприимца, обращенные к Деве Марии: «А Тебе Самой оружие пройдет душу».

Кстати, этот образ очень похож на икону Божией Матери «Семистрельную». Но есть одно отличие. Стрелы, пронзающие сердце Богородицы, расположены на иконе «Умягчение злых сердец» по три справа и слева, одна снизу. У «Семистрельной» иконы — четыре стрелы с одной стороны и три с другой.

Цитаты:

Феофан Затворник. Слово на Сретение Господне

«…Мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа. И вот, когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше блаженство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в Сретении Господнем…»

Митрополит Антоний Сурожский о Сретении

«…Вместе с Ним в жертву как бы приносится и Матерь. Симеон Богоприимец Ей говорит: Но и Тебе пройдет сердце оружие, и Ты пройдешь через муку и страдание… И годы проходят, и Христос висит на кресте, умирая, а Божия Матерь стоит у креста безмолвно, безропотно, полной верой, полной надеждой, всецелой любовью отдавая Его на смерть, как приносила Она Его в храм живой жертвой живому Богу.

Многие матери за столетия пережили ужас того, как умирал их сын; многим матерям прошло оружие через сердце. Она всех может понять, Она всех объемлет Своей любовью, Она всем может в безмолвном таинстве общения раскрыть глубины этой жертвы.

Пусть те, которые умирают смертью страшной и мучительной, вспомнят о Христе распятом и отдают свою жизнь так, как Сын Божий, ставший сыном человеческим, ее отдал: без гнева, безропотно, любовно, во спасение не только тех, кто был Ему близок, но и тех, кто был Ему врагом, последними словами извлекая их из погибели: Отче, прости им, они не знают, что творят!

И матери, сыновья которых, дети которых умирают злой смертью — о, их Божия Матерь может научить, как отдавать на подвиг, на страдание и на смерть тех, кого они больше всего на земле и в вечности любят…

Поэтому все благоговейно поклонимся Божией Матери в Ее крестном страдании, в Ее распятой любви, в Ее бесконечной жертве, и Христу Спасителю, Который сегодня приносится в храм, и жертва Которого совершится на Голгофе. Кончается, кончился Ветхий Завет, началась новая жизнь любви на жизнь и на смерть, и мы этой жизни принадлежим».

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Слово в день Сретения Господня

«В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность святой Симеон Богоприимец после 300-летней жизни в ожидании исполнения пророчества Исаина: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже есть сказаемо, «с нами Бог».

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? Почему она, как никакая другая, повторяется на каждой вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, как умер святой Симеон Богоприимец…

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час смертный, повторить его молитву и сказать: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром», – если этого хотите, то пойдите за Христом, взяв иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток и смирен сердцем».

1953 год.

Поэзия:

Сретение. Иосиф Бродский

Анне Ахматовой

Когда Она в церковь впервые внесла

Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.

От взглядов людей и от взоров небес

вершины скрывали, сумев распластаться,

в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом

свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,

покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему,

о том, что увидит он смертную тьму

не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это

Дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в Нем». — Симеон

умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя

над их головами, слегка шелестя

под сводами храма, как некая птица,

что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина

не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. «Слова-то какие…»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед

Мария, сутулясь, и тяжестью лет

согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.

Почти подгоняем их взглядами, он

шел молча по этому храму пустому

к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.

Лишь голос пророчицы сзади когда

раздался, он шаг придержал свой немного:

но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.

И дверь приближалась. Одежд и чела

уж ветер коснулся, и в уши упрямо

врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972 года.

Загрузка…

Сретение Господне — это двунадесятый непреходящий праздник, который отмечается ежегодно 15 февраля, 2 февраля по старому стилю. Установлен в память принесения во храм Христа Спасителя в 40-й день по рождении для совершения установленной жертвы. «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко» — это известное по церковному богослужению и даже светской литературе и музыке изречение старца Симеона является лейтмотивом праздника. Церковно-славянское слово «сретение» можно перевести на русский язык словом «встреча». Встреча Ветхого Завета с Новым, встреча Симеона Богоприимца и Анны пророчицы с Господом Исусом Христом. Слово «сретение» наиболее полно передает смысл этого события, ведь оно означает не просто встречу, а встречу меньшего с большим, человека с Богом.

Содержание:

- Сретение Господне. Событие праздника

- Сретение Господне. История праздника

- Богослужение праздника Сретения Господня

- Сретение Господне. Народные традиции и обычаи

- Сретение Господне. Иконы

- Храмы Сретения Господня

Сретение Господне. Событие праздника

Подробности события Сретения Господня верующие узнают из Евангелия от Луки. По ветхозаветному закону Моисеову первенца, т.е. старшего сына, посвящали Богу. Это было напоминанием о том, как в ночь перед выходом евреев из Египта Ангел Господень убил всех первенцев египетских, детей и животных, оставив невредимыми еврейские дома, в которых косяк был помазан жертвенной кровью.

Во времена рождения Господа было принято за первенца вносить в храм Иерусалимский символический выкуп. Женщине, родившей сына, положено было 40 дней очищения, после чего она должна была принести жертву — однолетнего агнца и молодого голубя или горлицу. Если семья была бедной, то в храм приносили только пару голубей (Лев. 12:6–8).

По преданию, после Рожества Христова святое семейство жило в Вифлееме, в доме их родственницы Саломии. В 40-й день Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица с Младенцем Христом направились в Иерусалим, чтобы исполнить повеления Закона. В храме их встретил старец Симеон, который ждал этой встречи долгие годы своей праведной и благочестивой жизни. По преданию, он был одним из 72 еврейских толковников, переводивших Священное писание на греческий язык при царе Птолемее II Филадельфе (285–247 до рождества Христова). Когда Симеон переводил слова пророка Исаии «Се Девая во чреве приимет родит Сына», он решил, что это ошибка, и хотел вместо девы написать «молодая женщина». В тот же миг явился Ангел Господень и удержал его руку. Симеону было обещано, что он не умрет, пока не дождется исполнения пророчества Исаии.

И вот спустя много лет наступило сретение, встреча Ветхого и Нового Заветов. Симеон взял на руки Господа, 40-дневного младенца и с радостью воскликнул:

Нн7э tпущaеши рабA твоегw2 вLко, по гlу твоемY с8 ми1ромъ; ћкw ви1дэстэ џчи мои2 спасeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ преdлицeмъ всэ< людeй; свётъ во tкровeніе kзhкомъ и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Эта молитва читается теперь за каждым богослужением в конце вечерни. После вдохновенных слов, обращенных к Господу, Симеон приветствовал Богородицу и Иосифа. Затем, обратившись к Богородице, старец сказал:

Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2: 34–35).

Праздник Сретения Господня напоминает нам о наступающем вскоре Великом посте и Страстной седмице — времени воспоминания крестных страданий и смерти Господа. Именно тогда исполнились пророческие слова Симеона, ведь Пресвятая Богородица душой страдала вместе со своим Сыном. Узнала Господа и Анна пророчица — вдова 84 лет, которая жила при храме и служила Богу постом и молитвой день и ночь, как говорит о ней евангелист Лука. Анна пророчествовала о Христе и говорила о нем всем людям, с верой и надеждой ожидавшим Его пришествия. Вероятно, поклонение волхвов, которое вспоминается в праздник Рожества Христова, произошло после событий Сретения Господня. Ведь после этого святое семейство бежало в Египет. Только после смерти Ирода они вернулись в Галилею, в город Назарет.

Симеон Богоприимец умер, по преданию, на 360 году своей жизни. Он не боялся смерти, ведь обетование, данное ему и всем людям, исполнилось. Симеон держал на руках Мессию! И душой отошел теперь в вечность рассказать всем праведникам Ветхого Завета, что Господь воплотился, пришел на землю, чтобы спасти человечество от греха и смерти.

Ветхозаветный обычай 40-дневного очищения после рождения ребенка сохраняется и в Православии. Обычно в 40-й день или позднее мать с ребенком приходит в храм. Священник читает молитвы «сорокового дня», после чего женщина может прикасаться к святыне и молиться в храме. До этого ей положено стоять в притворе. Младенца священник также вносит в храм, мальчика заносит и в Алтарь. Этот чин может совершаться и ранее, в день крещения, если оно совершается ранее 40-го дня.

Сретение Господне. История праздника

Праздник Сретения Господня — один из самых древних. Уже в IV веке он торжественно совершался в Иерусалимской Церкви, завершая 40-дневную праздничную череду от Богоявления, называемого также Эпифания. Об этом упоминает Этерия, паломница из современной Европы, совершившая путешествие на Святую Землю в конце IV века:

Сороковой день от Эпифании празднуется здесь с большою честью. В этот день бывает процессия в Анастасис, и все шествуют, и всё совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию, и затем бывает отпуст.

Затем праздник распространился во всех поместных Церквях, его стали совершать в Константинополе и Риме. Но, несмотря на свое древнее происхождение, он не относился к числу торжественных и великих. К двунадесятым праздникам его причислили лишь в 544 году.

В VI веке, в правление императора Юстиниана (527–565), Византию постигло много бедствий. Сначала произошло землетрясение в Антиохии, сопровождавшееся многочисленными жертвами. Потом появилась моровая язва — эпидемия оспы, занесенной из Африки. Предание говорит, что в тяжелые дни, когда весь народ переживал страшные беды и болезни, благочестивому христианину было видение: праздник Сретения Господня надо совершать более торжественно. В этот день была совершена торжественная служба со всенощным бдением и крестным ходом.

О празднике Сретения Господня встречаются упоминания в проповедях священномученика Мефодия Патарского (ок. 260–312), святителя Кирилла Иерусалимского (315–386), святителя Григория Богослова (329–389),святителя Амфилохия Иконийского (около 340 — после 394), святителя Григория Нисского (ок. 335–394), святителя Иоанна Златоуста (ок. 347–407).

Богослужение праздника Сретения Господня

Сретение Господне — необычный праздник. Он одновременно Господский и Богородичный. Читая тропарь празднику, верующие обращаются к Пресвятой Богородице:

Рaдуисz њбрaдованнаz бцdе дв7о, и3з8 тебe бо восіS сlнце прaведное хrт0съ бGъ нaшъ, просвэщaz тeмныz. весели1сz и3 ты2 стaрче прaведныи, пріeмыи на рукY свободи1телz дш7sмъ нaшимъ, дaрующаго нaмъ воскrніе.

Тропарь празднику, русский текст:

Радуйся получившая радость от Господа, Богородица Дева, потому что из Тебя возсияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся в неведении. Веселись и ты, старец праведный, принявший в свои объятия Освободителя наших душ, подающего нам воскресение.

В кондаке мы обращаемся к Господу:

И$же ўтр0бу дв7чю њс™и1въ ржcтв0мъ си2, и3 рyцэ симеHни бlгослови1въ, ћко же подобaше предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ хrтE б9е. но ўмири2 во бранёхъ житіE нaше, и3 ўкрэпи2 цRS, є3го2 же возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlколю1бче.

Кондак празднику. Русский текст:

Исус Христос, освятивший Своим Рождением Девичью утробу и благословивший объятия Симеона, как надлежало; поспешивший спасти нас, и ныне нас спас, Христе Боже. Дай мир обществу среди браней и укрепи возлюбленных Тобою людей, Единый Человеколюбец.

Также и величание празднику, обращенное к Господу Исусу Христу, прославляет одновременно и Богородицу:

Величaемъ тS, живодaвче хе7, и3 чтeм8 пречcтую м™рь твою2. є3ю1же по зак0ну нhнэ принесeсz в8 цRковь гDню.

Праздничные стихеры написаны известными церковными гимнографами — Анатолием, патриархом Константинаграда (V век); Андреем Критским (VII век); Космой Маиумским, Иоанном Дамаскиным, патриархом Константинопольским Германом (VIII век); Иосифом Студитом (IX век) и многими другими. Они не просто рассказывают нам о событиях праздника, но и объясняют их значение.

Стихеры на вечерни, написанные патриархом Германом, говорят о том, что Младенец, которого держит на руках старец, — Бог, принявший плоть для спасения людей:

Гlи, симеHне, кого2 носS на рукu2 в8 цRкви рaдуешисz; комY зовeши и3 вопіeши, нн7э свободи1хъсz, ви1дэхъ бо сп7са моегw2; сeй є4сть t дв7ы рождeисz. сeй є4сть t бGа бGъ сл0во, воплоти1выисz нaсъ рaди, и3 спасhи чlка. томY поклони1мсz.

«Вeтхіи дeньми мLньствовавъ пл0тію», — поют верующие слова церковных песнопений и удивляются смирению Божию. Господа, давшего людям Закон, Богородица приносит в храм Божий, чтобы исполнить установленное: «…по зак0ну зак0ну творeцъ, законъ и3сполнsz, в8 цRквь прин0ситсz…»

Вот стихера Андрея Критского объясняет нам, что́означают два молодых голубя, принесенных в жертву в день Сретения Господня: «…ћкw супрu1гъ г0рличища несквeрную цRковь, и3 t kзhкъ н0выz лю1ди. голуби1нна же двA птенцA, ћкw начaлнику вeтхому же и3 н0вому…»

Праздничный канон, написанный Космой Маиумским, имеет краегранесие: «Христа радостно старец объемлет». Это основная идея канона. В греческом оригинальном тексте первые буквы каждого стиха складывались в эту фразу. Каждый стих канона не просто рассказывает какую-либо деталь праздничного события, но и объясняет его значение, символ. При этом вспоминаются и пророчества, например, Исаии, которому серафим подал горящий уголь, чтобы очистить уста.

Nчищaетсz и3сaіz t серафи1ма ќгль пріeмъ. стaрецъ вопіzaше б9іи м™ри, ты2 ћкw клещaми, рукaма просвэщaеши мS. подaвши ми2 є3г0же н0сиши, свёта невечeрнz, (т.е. негаснущего) и3 ми1ромъ њбладaюща (т.е. владычествующего).

Как правило, девятая песнь праздничного канона имеет припев — краткое хвалебное обращение ко Христу или Богородице, в зависимости от праздника. Хор повторяет его перед каждым стихом. Канон Сретению и в этом отличается от прочих: он имеет не один припев для всех стихов, а 14 разных! Это позволяет молящимся глубже понять и прочувствовать события двухтысячелетней давности. «БGон0се симеHне, пріи3ди2 подъи3ми2 хrтA, є3г0же роди2 дв7а чтcаz мRjz. Nбьeмлетъ рукaма стaрецъ симеHнъ, содётелz зак0ну, и3 вLку всsческихъ. Не стaрецъ менE держи1тъ, но ѓзъ держю2 є3го2. т0й бо t менE tпущeніz пр0ситъ».

Библиотека Русской веры

Канон Сретению Господню →

Читать онлайн

В паремиях: в 1-й паремии (из книг «Исход» и «Левит») напоминается ветхозаветный закон посвящать Богу первенцев; во 2-й паремии (Исаии I, 1–12) описывается видение пр. Исаии, который узрел Бога Саваофа, седящего на Престоле и окруженного Ангелами; в Третьей паремии (Исаии XIX, 1, 3–5, 12, 16, 19–21) содержится пророчество о бегстве в Египет, о падении пред Господом идолов египетских и обращении египтян к Богу. События, предсказанные в этом пророчестве, не описаны в Евангелии. Древнее предание повествует, что во время пребывания Спасителя в Египте, в г. Илиополе, языческие боги этого города пали перед Исусом Христом и разбились в прах.

В Апостоле (Евр. VII, 7–17) говорится о превосходстве первосвященничества Христа и жертв Им принесенных перед ветхозаветными жертвами и об отмене Ветхого Завета с пришествием Спасителя. В Евангелии (Лк II, 23–40) повествуется о внесении Христа младенца в храм.

Таким образом, люди, молящиеся не только за Литургией, но приходящие и за вечернюю службу, имеют возможность узнать не только описание, историю события праздника, но понять его смысл и значение для каждого человека.

Сретение Господне. Народные традиции и обычаи

Сретение Господне, пожалуй, единственный праздник, который по-разному празднуется старообрядцами и новообрядцами. Дело в том, что иногда Сретение совпадает с первым днем Великого поста. В древних богослужебных Уставах, по которым до сих пор совершается богослужение у старообрядцев, такой случай предусмотрен. Праздничная служба совмещается с «постной». А новообрядцы в таком случае переносят праздник на один день раньше, на Прощеное воскресенье. В старообрядческой периодике начала XX века это описано весьма подробно.

Другое отличие состоит в том, что новообрядцы в XVII веке заимствовали у католиков обычай освящать церковные свечи на праздник Сретения Господня. Этот чин содержится в потребнике митрополита Петра Могилы, он переписан из римского требника. Дело в том, что на Западе этот праздник называется «Светлой обедней», во время мессы все держат в руках зажженные свечи. Вероятно, этот обычай происходит из древней Иерусалимской Церкви, где в середине V века совершался крестный ход и во время Литургии молящиеся держали в руках горящие свечи. В Византии такого обычая уже не было, поэтому со времен Крещения Руси наши предки молились «со свечами» только во время полиелеоса. И в настоящее время в старообрядческой Церкви накануне двунадесятых праздников, в середине вечерней службы, при пении величания (полиелеоса) молящиеся берут в руки горящие свечи и держат их почти до самого окончания вечернего богослужения.

Что касается народных традиций, то в крестьянской среде Сретение Господне не считалось большим праздником. Очень часто крестьяне, в особенности неграмотные, даже не знали, какое событие вспоминает в этот день Церковь, а само название праздника — «Сретение» — объяснялось таким образом, что в этот день зима встречается с летом, т. е. начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется приближение весны. Приписывая Сретению лишь значение календарного рубежа, крестьяне соединяли с этим днем множество земледельческих примет: «На Сретеньев день снежок — весною дожжок», — говорили они, гадая о будущих дождях. Капель в этот день предвещает урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев, почему садовники, пришедши от заутрени, «трясут деревья руками, чтобы были с плодами». Если в Сретеньев день тихо и красно, то летом будут хороши льны и прочее. По погоде этого дня судили также об урожае трав, для чего бросали поперек дороги палку и наблюдали: если снег заметет ее, то и корм для скота «подметет», т. е. травы будут дороги. Наконец, в Сретеньев день хозяйки начинали усиленно кормить кур, чтобы были носки.

Что касается религиозных обычаев, связанных с этим днем, то их на всем пространстве Великороссии почти не существовало, лишь кое-где (например, в Вологодской губернии) крестьяне обходили свои дома с иконою Сретения Господня или Спаса, причем, когда икону приносили в дом обратно, то вся семья, с домохозяином во главе, падала ниц с возгласом: «Господи Боже наш, войди к нам и благослови нас».

Сретение Господне. Иконы

Один из самых древних и необычных по художественному замыслу образ Сретения Господня, датирующийся 432–440 гг., находим в мозаиках римской базилики Санта Мария Маджоре. Особенности композиции свидетельствуют о том, что традиция изображения праздника Сретения еще только формируется.

Постепенно, в течение нескольких веков, в византийском искусстве вырабатывается симметричная композиционная схема, на которой изображаются Богородица, Симеон, Иосиф Обручник и Анна пророчица. Между центральными фигурами помещается изображение храмового престола. Богомладенец может изображаться как на руках Богородицы, так и на руках Симеона.

Среди русских иконописных памятников Сретения одной из самых древних является фреска церкви Спаса на Нередице, XII в.

Иконописцы не случайно вводят в композицию престол с киворием. Ведь с его помощью передается высший смысл встречи Богомладенца и Симеона.

После окончания периода иконоборчества появляется новая несимметричная иконографическая схема изображения Сретения: Богородица, праведный Иосиф и пророчица Анна подходят к дверям Храма, на ступенях которого стоит Симеон.

На некоторых русских иконах, фресках и мозаиках Иерусалимский храм заменен церковью с русскими главами.

Храмы Сретения Господня

Праздник Сретения Господня известен нашим предкам со времени принятия христианства. По неизвестной причине храмов, посвященных этому празднику, было совсем немного. Из древних, дораскольных, сохранилась трапезная Сретенская церковь Антониева монастыря в Великом Новгороде. Он был построен в 1533–36 гг., первоначально не имел алтарного выступа. Верхняя часть фасадов имела традиционные для Новгорода вкладные кресты. Храм перестраивался в XVIII–XIX вв. Это один из первых бесстолпных новгородских храмов.

В честь Сретения Господня Успенского монастыря освящен храм в г. Александрове Владимирской области. Церковь была построена приблизительно в 1601 г. Облик церкви, простой и лаконичный, выдержан в псковских архитектурных традициях. В плане храм разделен на две равновеликие части: четверик, включая прямоугольный алтарь, и северный притвор. Главный объем храма, фланкированный лопатками, незначительно приподнят, покрыт четырехскатной кровлей и увенчан глухим барабаном с главкой и крестом. Над притвором устроена небольшая звонница. Каменный западный тамбур церкви с фигурным кокошником над входом не сохранился. Позднее архитектурный облик храма подвергался изменениям. В 1923 году Сретенская церковь вместе с другими храмами была закрыта. К 1931 году церковь была занята под хранение музейных фондов, а в богадельне размещался краеведческий отдел. В 1993 году храм и небольшая часть келий были переданы возрожденной Успенской обители.

В честь Сретения Господня освящена церковь Троицкого монастыря в Астрахани. Храм был построен между 1606 и 1620 гг. В дальнейшем неоднократно перестраивался. В 1918 году, в связи с проходившими в Астрахани боями между красноармейцами и белоказаками, храм по решению военных революционных властей был закрыт. В 1920 году Троицкий собор был захвачен обновленцами. Богослужения в нем совершались редко в связи с малочисленностью обновленческой соборной общины. В 1928 года советские власти окончательно отобрали храм. Он был разграблен, иконостас разломан и сожжен. В 1970-х годах начались реставрационные работы на территории Троицкого монастыря.

В честь Сретения Господня освящен придел церкви святителя Николы со Усохи в Пскове. Впервые церковь была построена в 1371 г., в 1536 г., после пожара, была возведена заново. Крупный, одноглавый, трехапсидный каменный храм с северным бесстолпным приделом во имя Сретения Господня; с южной стороны, возможно, был теплый придел во имя Иоанна Богослова; оба придела имели крыльца. Притворы — главный, западный, и боковые — северный и южный, — соединялись галереей. Однако переделки XVII–XIX вв. значительно исказили облик храма.

В честь Сретения Господня освящен придел Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, построенный в 1537–42 годах, является первым каменным храмом не только в самом монастыре, но и во всей Вологде. До 1537 года на месте нынешнего Спасского собора стоял одноименный деревянный собор. Деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста возвел на месте, выбранном им для устройства монастыря, еще преподобный Димитрий Прилуцкий. Когда деревянный собор сгорел, был построен каменный. В советские годы монастырь был разграблен. В 1930-е годы в монастыре находилась пересыльная тюрьма для раскулаченных, которых перевозили в северные лагеря ГУЛАГа, в 1950–70-е годы территория бывшей обители была занята под военные склады. Лишь в 1975-79 годах центральная группа памятников с прилегающей территорией после реставрации, начатой в 1954 году, стали филиалом Вологодского государственного музея-заповедника. Благодаря научной реставрации, проводившейся в 1954–1975 гг., памятникам XVI–ХVII вв. был возвращен предполагаемый исходный облик. В настоящее время Спасо-Прилуцкий монастырь является действующим.

В честь Сретения Господня освящен придел Благовещенского собора в г. Сольвычегодске Архангельской области. На сооружении укреплена надпись: «…построен усердием и иждивением Именитых людей Строгановых в 1560 году». Эта дата — начало строительства собора. Закончен он был двадцать четыре года спустя. Сооружение представляет собой большой двухстолпный пятиглавый храм на высоком подклете. Основание собора опоясано галереей, которая первоначально была открытой. Особую прелесть фасадам собора придает широкая лента — фриз из фигурно уложенного кирпича в верхней части стены под закомарами. Однако ныне собор в значительной степени отличается от первоначального. Отдельные части здания значительно перестроены.

В настоящее время только одна старообрядческая церковь освящена во имя Сретения Господня — это храм Русской Древлеправославной Церкви в Республике Бурятия. Поздравляем с престольным праздником!

Содержание статьи

- Сретение Господне в 2023 году — 15 февраля

- Как произошло Сретение Господне?

- Что означает слово Сретение?

- Песнопения Сретения Господня

- Тропарь Сретения Господня

- Кондак Сретения Господня

- Величание Сретения

- Иконы Сретения Господня

- Архимандрит Кирилл (Павлов) о Сретении Господнем

- Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

- Прочтите материалы о других больших праздниках православия:

- Сретение Господне. Видео о смысле праздника:

Сретение Господне – это встреча с Господом. В этот день Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм.

Сретение Господне в 2023 году — 15 февраля

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Как произошло Сретение Господне?

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Читайте также — Вознесение

Что означает слово Сретение?

Славянское слово «сретение» переводится как «встреча»: встреча человечества, в лице старца Симеона, с Богом.

Но почему Сретение, а не Встреча? – размышляет митрополит Вениамин (Федченков).

Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на Западе – с V века.

Песнопения Сретения Господня

Тропарь Сретения Господня

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благословивый, / якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси нас, Христе Боже, / но умири во бранех жительство / и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, / и руки Симеона благословивший, / заранее, как надлежало, / и ныне Ты спас нас, Христе Боже. / Но огради миром среди войн народ Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, / Единый Человеколюбец.

Величание Сретения

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

Иконы Сретения Господня

- Сретение Господне: в картинах и иконах

- Иконография Сретения Господня (+иконы)

Первая икона Сретения

Сретение. Иосиф Бродский

Сретение. Читает Иосиф Бродский

Анне Ахматовой

Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.

От взглядов людей и от взоров небес

вершины скрывали, сумев распластаться,

в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом

свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,

покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему

о том, что увидит он смертную тьму

не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это

Дитя: Он – Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в Нем». – Симеон

умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя

над их головами, слегка шелестя

под сводами храма, как некая птица,

что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина

не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. «Слова-то какие…»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед

Мария, сутулясь, и тяжестью лет

согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.

Почти подгоняем их взглядами, он

шел молча по этому храму пустому

к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.

Лишь голос пророчицы сзади когда

раздался, он шаг придержал свой немного:

но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.

И дверь приближалась. Одежд и чела

уж ветер коснулся, и в уши упрямо

врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972

Архимандрит Кирилл (Павлов) о Сретении Господнем

Господь наш Иисус Христос, к Которому относятся эти пророческие слова праведного Симеона, явился на землю не для того, чтобы лежать кому-либо на падение или быть причиной чьей-либо погибели. Нет, Он пришел на землю на восстание всем людям, всем народам. Он пришел для того, чтобы спасти всё человечество, всех людей возвести на подобающую им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, привести к Отцу Небесному. Равным образом Он пришел на землю не для того, чтобы служить предметом пререканий, не для того, чтобы произвести разделение между людьми и народами. Напротив, Он пришел для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать Единым Пастырем всего человеческого рода. Желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он для этого именно и пришел.

Читайте также — Радость встречи. Пасха

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). Так звал к Себе во время Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и обремененных, Он звал к Себе несчастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей.

Так зовет и нас с вами, дорогие братие и сестры, Христос, обещая дать покой душам нашим. Покой души – какое это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не совершенным.

Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим «осанна», а завтра – «распни», сегодня мы в силе и здравии, завтра – в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле.

Он согреет нас Своей любовью. Он утешит нас. Он простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам Свое благоволение, и в лоне бесконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.

Вы прочитали статью Сретение Господне в 2023 году.

Сретение Господне в 2024 году — 15 февраля

Сретение Господне в 2025 году — 15 февраля

Сретение Господне в 2026 — 15 февраля

Прочтите материалы о других больших праздниках православия:

- В слове “успение” — чувство покоя (+аудио)

- Покров Пресвятой Богородицы

- Рождество Христово: даты, история, традиции

Сретение Господне. Видео о смысле праздника:

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

В. Чернов

Сретение Господне

События праздника

«Сретение» по-церковнославянски значит «встреча». В этот день вспоминается первое принесение Младенца Иисуса в Иерусалимский храм и Его встреча со старцем Симеоном. Праздник Сретения совершается Церковью на сороковой день после Рождества, 2/15 февраля.

Исполнение Закона Моисеева

По закону Моисея, женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой в течение сорока дней. На сороковой день она должна была принести в храм жертву всесожжения – годовалого ягненка, и жертву за грехи – молодого голубя или горлицу, в случае же бедности – двух горлиц или голубей, для каждой

жертвы по одному. Подчиняясь этому закону, Пресвятая Дева и Иосиф принесли в Иерусалим также и Младенца, чтобы заплатить за Него по закону пять сиклей. Закон этот существовал с давних времен, когда в ночь перед исходом

евреев из Египта ангел Господень истребил всех египетских первенцев, а все еврейские первенцы были посвящены служению при Скинии. С течением времени, когда на служение это было выделено только одно колено Левиино, первенцы были освобождены от служения за особый выкуп в пять сиклей серебра (Чис. 18:16). Из

евангельского повествования видно, что Пресвятая Дева и Иосиф принесли жертву людей бедных: двух голубей.

Старец Симеон и Анна-Пророчица

В храме при принесении Богоматерью жертвы и выкупа находился праведный и благочестивый старец Симеон, ждавший «утешения Израиля,» то есть обещанного Богом Мессию, явление Которого должно было принести утешение израильтянам. Евангелист сообщает только то, что ему, Симеону, Святым Духом было предсказано

не увидеть смерти своей до того дня, пока он не сподобится узреть ожидаемого им «утешения», то есть Христа Господня. Однако, по древнему преданию, Симеон был одним из семидесяти двух старцев, которые по поручению египетского царя

Птолемея переводили священные книги с древнееврейского языка на греческий. Симеону пришлось переводить книгу пророка Исайи, и он усомнился в пророчестве о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7:14). Тогда Симеону явился ангел и предсказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими собственными глазами исполнение этого пророчества. По внушению Духа Божия он пришел в храм, очевидно туда, где был жертвенник всесожжения, и в принесенном Пресвятой Девой Младенце узнал Мессию. Старец взял Его на руки, и из его уст излилась вдохновенная молитва благодарности Богу за возможность узреть в лице этого Младенца спасение, уготованное для человечества. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром» (Лк.2:29–32) произнес старец, как бы желая сказать: «С этой минуты порвалась связь, державшая меня в жизни, и Ты, Владыко, отпускаешь меня из этой жизни в другую новую жизнь, «по слову Твоему» – по предсказанию, данному мне от Тебя Святым Твоим Духом, – «с миром». «Ибо видели очи мои спасение Твое», спасение, обещанное Богом миру через Искупителя-Мессию, которого я сподобился узреть, спасение, «которое Ты уготовал пред лицом всех людей»». Евангелист подчеркивает, что спасение уготовано не только для евреев, но и для всех народов. Это спасение есть «Свет к просвещению язычников» и слава народа Божия, Израиля, как вышедшая из его среды. Иосиф и Дева Мария дивились, вероятно, тому,

что везде находились люди, которым Бог открывал тайну об этом Младенце.

Возвращая Младенца Матери и благословив Ее и Иосифа по праву глубокого старца, Симеон в пророческом вдохновении предрек, что Младенец будет предметом споров и пререканий между Его последователями и врагами: «Да откроются помышления многих сердец» то есть, в зависимости от различности отношения людей к этому Младенцу, обнаружатся их сердечные расположения, настроения души: те, кто любит истину и стремится творить волю Божию, уверуют во Христа, а те, кто любит зло и дела тьмы, возненавидят Христа и будут в оправдание своей злобы всячески клеветать на Него. Для уверовавших в Него Он лежит «на восстание» или на вечное спасение, а для не уверовавших– «на падение» или на вечное осуждение их. Симеон прозрел духом и те страдания, которые придется претерпеть Богородице, видя жестокость людей к Своему Сыну: «И Тебе Самой оружие пройдет душу».

Присутствовала при этом и Анна, «дочь Фануилова», которую евангелист называет пророчицей за особенные действия в ней Святого Духа и за дар вдохновенной речи, которым она обладала. Она тоже, подобно Симеону, восславила Господа и, видимо, в пророческом вдохновении повторила примерно то же самое, что сказал старец, всем, ожидающим избавления в Иерусалиме, то есть ждавшим пришествия Мессии.

Из богослужения праздника Сретения Господня

На великой вечерне на «Господи, воззвах» стихами, глас 1:

Глаго́ли, Симе́оне‚/Кого нос́я на руќу в церкви р́адуешися?/Кому зов́еши и вопи́еши: /ныне свобод́ихся, в́идех бо Спаса моего?/ Сей есть от Девы рожд́ейся,/ Сей есть от Бога Бог Слово,/воплот́ивыйся нас ради и спас́ый человека,/Тому поклон́имся.

Поведай, Симеон‚/Кого Ты в Храме носишь во объятиях и радуешься?/К Кому ты восклицаешь и взываешь:/»Ныне я освободился, ибо увидел Спасителя моего!»./Он от Девы рожденный‚/Он – от Бога Бог Слово‚/воплотившийся нас ради и спасший человека!/Ему поклонимся!

Приим́и, Симе́оне‚/Егоже под мраком Моисей законополага́юща пров́иде в Син́аи,/

Младенца бывша, закону повин́́ующася./Сей есть законом глаго́лавый‚/Сей есть во пророцех реч́енный,/воплот́ивыйся нас ради и спас́ый человека,/Тому поклон́имся.

Прими на руки, Симеон, Законодателя‚/Которого прозревал Моисей во мраке на Синае‚/ставшего Младенцем и повинующегося Закону./Он – через Закон говоривший‚/Он – пророками возвещенный‚/воплотившийся нас ради и спасший человека./Ему поклонимся!

При́идем и мы, п́есньми божественными Христа уср́ящем/ и при́имем Его‚/Егоже спас́ение Симеон в́иде./Сей есть, егоже Давид провозвест́и‚/Сей есть во пророцех глаго́лавый,/воплот́ивыйся нас ради и законом вещ́авый‚/Тому поклон́имся.

Давайте и мы песнопениями боговдохновенными/встретим Христа и примем Того‚/чье спасение Симеон увидел./Это о Нем Давид возвещает‚/это Он – говоривший через пророков,/воплотившийся нас ради и через Закон вещавший./Ему поклонимся!

Слава, и ныне, глас 6: Да отв́ерзется дверь небесная днесь:/Безнач́альное бо Слово Отчее, /начало при́им под л́еты,/не отст́упль Своего Божеств́а,/от Девы яко Младенец четыредесятодн́евен/М́атерию вольне приносится в церковь законную,/и Сего на руки приемлет старец‚/отпусти, зов́ый, раба, Владыко‚/ибо очи мои в́идеста спасение Твое./Пришедый в мир спасти род челов́ечь‚/Господи, слава Тебе.

Да отверзаются в сей день небесные врата,/ибо Безначальное Слово Отчее‚/принявшее во времени начало/не утратив Своего Божества‚/Девой-Матерью как Младенец сорокадневный/добровольно приносится в Храм подзаконный‚/и Его в объятия принимает старец‚/«Отпусти‚ – взывая, как раб Владыке – /ибо видели очи мои спасение Твое!»/Пришедший в мир спасти род человеческий, /Господи‚ слава Тебе!

На утрене тропарь, глас 1:

Радуйся, благод́атная Богородице Дево‚/из Тебе бо возси́я Солнце правды –Христос, Бог наш‚/просвещ́аяй сущия во тьме./Весел́ися и ты, старче пр́аведный,/при́емый во объятия Свобод́ителя душ наших,/д́арующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева‚/ ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш,просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный,/принявший во объятия Освободителя душ наших,/дарующего нам воскресение.

Величание:

Величаем Тя, /Живод́авче Христе, /и чтим Преч́истую Матерь Твою,/́Еюже по закону/ныне прин́еслся еси в храм Господень.

Величаем Тебя‚/Податель жизни Христе,/и чтим Пречистую Матерь Твою,/Которою Ты во исполнение Закона/ныне принесен во храм Господень.

Кондак, глас 1:

Утр́обу Девичу освят́ивый Рождеств́ом Твоим/и руце Симе́оне благослов́ивый‚/якоже подоб́аше, предвар́ив,/и ныне спасл еси нас, Христе Боже,/но умири во бр́анех жительство/и укрепи люди, ихже возлюбил еси, ед́ине Человекол́юбче.

Утробу Девы освятив рождением Твоим‚/ и руки Симеона благословив,/ заранее, как надлежало‚/и ныне Ты спас нас, Христе Боже./Но огради миром среди войн народ Твой/и укрепи тех, кого Ты возлюбил‚/единый Человеколюбец.

Стихиры на хвалитех, глас 1:

Закон, иже в пис́ании,/исполняя‚ Человекол́юбец/в церковь ныне прин́осится,/и Сего при́емлет старыми руками Симе́он старец‚/ ныне отпущ́аеши мя, вопия‚/ ко ́оному блаженству:/ видех бо Тя днесь, плотию мертвенною обложеннаго,/живот́ом госп́одствующа/и смертию влад́ычествующа.

Закон, в Писании данный исполняя, Человеколюбец‚/ныне во Храм приносится‚/и Его принимает старческими руками Симеон старец‚/ «Ныне отпускаешь меня», – взывая, – к тамошнему блаженству:/ибо увидел я Тебя в сей день‚/смертной плотию облеченного‚/но господствующего над жизнью/ и над смертию владычествующего!».

Свет во откров́ение яз́ыков/явился еси, Господи,/на ́облаце с́едя л́егце,/ Солнце правды,/закона сен́овное исполняя/и начало изъявл́яя новыя благодати./Тем, Тя в́идев, Симеон взыв́аше:/из истления мя разреш́и,/яко видех Тя днесь.

Светом во откровение язычникам Ты явился, Господи‚/Солнце правды, носимое на легком облаке,/сокрытое в тени Закона исполняя,/ и приоткрывая начало новой благодати/Потому, созерцая Тебя, Симеон восклицал:/«Освободи меня от тления‚/ибо увидел я Тебя в сей день!»

Недр Род́ителя не отл́учься Божеством,/воплощься, якоже изв́олил еси,/объ́ятиями держ́им Приснодевы‚/на руки подался еси Богопри́имца Симеона,/рукою Твоею держай всяческая;/темже ныне отпущ́аеши мя,/радостно взыв́аше,/в мире раба Твоего‚/яко в́идех Тя, Владыко.

От недр Родителя не отлучившийся Божеством‚/воплотившийся‚ как Сам благоволил‚/Тот, Кого в объятиях держит Приснодева‚/Ты был передан на руки Богоприимца Симеона,/Держящий Своей рукою все./Потому он в восхищении взывал:/»Ныне отпускаешь Ты меня с миром, раба Твоего‚/ибо увидел я Тебя, Владыка!»

Слава, и ныне, глас 6: На рука́х ст́арческих во дн́ешний день‚/яко на колеснице херув́имстей,/восклонитися благоизволивый, Христе Боже‚/и нас, поющих Тя,/страстей мучительства призыв́аемый избави/и спас́и, яко Человеколюбец.

На старческих руках в настоящий день/как на херувимской колеснице вовлечь благоволивший, Христе Боже‚/и нас, воспевающих Тебя,/от владычества страстей, когда мы призовем Тебя, избавь/и спаси нас, ибо Ты Человеколюбец!

Слово Божие

Старец Симеон и пророчества о Христе

(В то время принесли родители Младенца Иисуса) в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов

голубиных.

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца

Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец.

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет‚ вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

Мф. 2:22–40 (зач.7)

Пастырское наставление

Христос – исполнение пророчеств

«А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по решенному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных» (Лк. 2:22–24).

По закону Моисееву, родильницы в течение сорока дней не могли являться в церковь Божию; по прошествии же этого времени обязаны были явиться в храм и от священника принять очистительную молитву. Подвергается сему закону и Пречистая Матерь Божия Дева Мария – не потому, чтобы имела нужду в очищении Родившая бессеменного Источника чистоты и святости, но дабы исполнить закон Божий и показать совершенный образец благочестия и смиренномудренного повиновения воле Божией. Посему Она, подобно прочим женам израильским, вместе со святым обручником Иосифом, приносит предвечного Младенца Иисуса во храм Иерусалимский, чтобы представить пред Господа: ибо, по закону Божию, всякий первенец мужского пола посвящаем был Богу как Ему единому принадлежащий. Родители обязаны были искуплять его, давая в церковь малое количество серебра, и сверх того должны были, в благодарность Богу, принести в жертву: богатые – агнца, а бедные – двух горлиц или двух птенцов голубиных. Смысл этого закона имеет весьма важное значение. Чадородие есть дар Божий: кому же принадлежит первый плод, как не Богу, даровавшему его? Сверх того, закон искупления первенцев напоминал израильтянам чудесное их исшествие из Египта, когда Ангел Господень умертвил всех первенцев египетских, а израильских пощадил(Исх. 13:2). Дабы исполнить закон, и Пресвятая Матерь Божия и Дева Сына Своего Первенца посвящает Богу; Искупителя рода человеческого искупляет; по бедности приносит в жертву двух птенцов голубиных за Того, Которого Отец Небесный отдал в жертву за спасение человеков. В таком смирении приходит в первый раз в Иерусалим Господь и Спаситель наш… И кто Его встречает? Один только благочестивый старец Симеон и восьмидесятичетырехлетняя вдовица Анна, в посте и молитве безотлучно пребывавшая

при церкви.

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Божий был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм» (Лк. 2:25–27).

Все благочестивые патриархи и святые мужи Ветхозаветной Церкви со святым нетерпением ожидали пришествия обещанного Спасителя Израиля и больше всего желали видеть Его. Так же и праведный Симеон просил Господа, чтобы дожить ему до сего вожделенного часа, – и за благочестие его Дух Святой обещал исполнить желание его: прежде смерти своей увидеть Иисуса Христа. И вот, по внушению Святого Духа, праведный старец приходит в церковь в то самое время, когда Преблагословенная Мария и Иосиф принесли в нее Иисуса. Он встречает в ней Избавителя мира, почему и установленный Церковью в воспоминание сего праздник называется Сретение Господне.

«И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога» (Лк. 2:27–28).

Тот же Дух Святой, Который привел праведного Симеона в церковь для сретения Иисуса Христа, указал ему Сего предвечного Младенца, Которого держала в объятиях Пречистая Дева Мария. И с какою неизреченною радостью святой

старец узрел Его и принял на руки свои! С какою беспредельною благодарностью Богу, удостоившему его сего несравненного счастья, воспел радостную песнь, благословив Бога. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29–32). Увидев Спасителя, Которого столь сильно желал видеть, святой Симеон,

уже не хочет более жить: все желания его исполнились. С миром духовным, с полным упованием улучить блаженную вечность верою в пришедшего Спасителя и с радостью оканчивает он временную жизнь. Очи его видели Спасителя всех людей, Просветителя не только иудеев, но и язычников, – Царя Израилева, прославившего избранный народ Свой Рождением Своим от него: чего еще оставалось ему желать? С таким миром, надеждою и радостью разрешаются от уз плоти души праведных!

Кому из нас, братия, не желательно улучить таковую блаженную кончину? Но блаженная кончина есть плод праведной, добродетельной и благочестивой жизни. Чтоб получить ее, надлежит, подобно праведному Симеону, прежде всего и более всего желать узреть Спасителя своего, хотя не плотскими, но умными очами сердца. Когда узрим Его, тогда и мы с миром и радостью возляжем на смертный одр и перейдем от смерти в жизнь (Ин. 5:24). Верно слово Его: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а

кто любит Меня… и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

Но обратимся к словам евангелиста: «Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем» (Лк. 2:33). Удивлялись Иосиф и Матерь Божия словам Симеона о предвечном Младенце не по незнанию своему, что Он есть Спаситель мира, но по смиренномудрию своему и по чувству глубочайшего благоговения к Богу, удостоившему Деву Марию быть Матерью Такого Сына, а Иосифа – попечителем Его. И благословил их Симеон и сказал Марин, Матери Его: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:34–35). Что глаголеши, старче праведный? Тот ли лежит на падение многих во Израиле, Который пришел восставить падшее естество человеческое? Но слова Симеона верны, ибо они – глаголы Духа Святого. Иисус Христос пришел восставить всех падших и спасти всех погибших, но Он не спасает нас без нас. Он пришел просветить всех и светит всем, но те только просвещаются, кто, во смирении сердца своего, признавая слабость и

заблуждение ума своего, веруют светоносным и спасительным словам Его. Он пришел избавить и спасти всех от грехов – но те только избавляются от греховного ига, кто с сердцем сокрушенным раскаиваются и исповедуют грехи свои

и с верою ищут прощения у милосердия Его. Он пришел восставить всех падших, даровать всем благодатные силы сделаться добродетельными, благочестивыми и святыми – но те только приемлют эти дары, кто, признавая немощь свою, неотступно просят у Него духовных сил, верно исполняя живоносные заповеди Его. Этим-то во смирении духа верующим, с сокрушенным сердцем кающимся Иисус Христос лежит на восстание из тьмы в свет, из неверия в веру, из греха в добродетель и святость, из немощи в силу, из смерти в жизнь Вечную. Но Он же лежит и на падение тем, кто, гордясь своим умом и темною земною мудростью, но верует светоносным словам Его и, любя тьму, не приемлет Его света; на падение тем, кто, при всей внутренней нечистоте и гнусности сердец своих, превозносясь ложными добродетелями своими, не признают своих грехов и не ищут у Него спасения от них; на падение тем кто, надеясь или на силу свою, или на славу свою, или на богатство свое, без страха нарушают заповеди Его и вместо того, чтоб исполнять волю Божию, святую и совершенную, следуют своей злой развращенной воле. Так Иисус Христос лежит на падение и восстание многим. И как верно исполнились эти слова праведного Симеона на иудеях! Гордые их законоучители и книжники, хвалящиеся ложными добродетелями фарисеи, превозносящиеся силою и славою своею архиереи и князья, ожидавшие видеть в Мессии царя победоносного и облеченного мирского славою и богатством, а истинного Мессию – смиренного и уничиженного Иисуса – отвергшие, – разве не пали они за неверие и гордость? Но восстали смиренные рыбари, кающиеся мытари, слабые жены, всею верою принявшие Его и всею любовью прилепившиеся к Нему. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8): и ныне, и всегда те же падают, и те же восстают. Верно слово Его: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).

«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий… – продолжает Симеон, – да откроются помышления многих сердец». Иисус Христос лежит в предмет пререканий. То есть во всей Его жизни и делах ум человеческий, не озаренный светом веры, сердце наше, не привыкшее безусловно исполнять заповеди Божии, и самолюбие наше находят беспрерывные противоречия. Для ума человеческого непостижиме: как Спаситель наш есть и Бог, и вместе человек; безначальный Сын Бога Отца – и получивший начало бытия Сын Девы; невместимый небом и землею – и вмещающийся в тесных яслях; и Тот, Кто держит в руке Своей всю вселенную, – и Тот, Кого держит руками старец Симеон. Не постигая сего, ум без веры противоречит тайнам спасения и не верует им. Но при свете веры – эти противоречия исчезают: озаренные сиянием веры, мы веруем этим непостижимым тайнам, ибо знаем, что для Бога нет ничего невозможного (Мк. 10:27).

Для растленного сердца человеческого спасительные и живоносные заповеди Иисуса Христа кажутся весьма тягостными и невозможными к исполнению, потому оно беспрерывно им противоречит; но при надежде на всемогущую силу благодати Его, которая «совершается в немощи»(2Кор. 12:9), исчезает это противоречие: и для истинно верных сердец заповеди евангельские не тяжки (1Ин.5:3); иго Христово для них благо и бремя Его легко (Мф.13:30). Для развращенного самолюбия нашего последование крестной жизни Иисуса Христа представляется невыносимым. Нам бы хотелось, чтобы путь в Царствие Небесное мы могли совершать в беспрерывных радостях и удовольствиях и, не вкусив от горькой чаши Креста Христова` переселились на Небо для вечных наслаждений. Потому самолюбие наше беспрерывно противоречит пути Креста, единому вводящему в Вечную жизнь. Но противоречие это исчезает при излиянии в сердца наши истинной любви к Богу, для которой Крест Спасителя есть вожделеннее всех сокровищ света и слаще всех радостей мира. Так Иисус Христос лежит в предмет пререканий, которым испытываются и истинная вера, и истинное повиновение, и истинная любовь наша к Богу!

«И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2:35), – говорит праведный Симеон Деве Марии. Кому, кажется, более приличествовало в беспрерывной радости провождать жизнь, как не Пресвятой и Преблагословенной Деве Марии – Матери Спасителя, Источника и Подателя вечной радости? Но Симеон предвещает Ей не удовольствия и веселие, а скорби, которые, подобно острому мечу, проникнут всю святую Ее душу: «И Тебе Самой оружие пройдет душу». И чьи скорби и страдания могут сравняться с болезнью материнского Ее сердца, когда Она, стоя при Кресте Спасителя и Сына Своего, была зрительницею Его беспредельных страданий и поносной смерти? Как же после сего мы, бедные грешники, оскверненные беззакониями, можем жаловаться, когда милующая десница Божия посещает нас бедствиями и скорбями, спасения ради душ наших? «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр.12:6; Притч.3:12).

Прилепимся, братие, всею силою веры и любви нашей к Богу и Спасителю нашему, да будет Он нам на восстание в жизни сей: от веры – в веру, от силы – в силу, а по кончине нашей – в жизнь Вечную. Аминь.

Святитель Амфилохий Иконийский

Наше сретение с Господом

Какую умилительную картину представляет нам Сретение Господне! Глубокий старец Симеон, держащий на руках младенца Бога, по ту и другую сторону его – Иосиф Праведный и Пресвятая Дева Богородица; невдали – Анна Пророчица восьмидесятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи всех устремлены на Спасителя. В нем исчезают они вниманием и из Него пьют духовную сладость, питающую души их. Можете судить, как велико было блаженство сих душ!…

Но, братие, и мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа. И вот, когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше блаженство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в Сретении Господнем. Те были блаженны – видевше; мы же будем блаженны – не видевше, но веровавше. Приложите внимание. Я коротко укажу вам, как сего достигнуть – Вот что сделайте и делайте.

Прежде всего, покайтесь. Помните, что в духовной жизни без покаяния ничего сделать нельзя. Чего бы кто ни искал, начало всему да будет

покаяние. Как без фундамента нельзя строить дома и как, не очистивши поля, нельзя ни сеять на нем, ни садить, так без покаяния ничего нельзя предпринимать в духовных наших исканиях, что б вы ни сделали без него, все – всуе. Так, прежде всего покайтесь, то есть оплачьте все худо сделанное и решитесь на одно богоугодное.

Это будет то же, что обращение взора и всего тела на путь в сретение Господу и первое вступление на сей путь.

Затем, храня постоянно неизменным чувство покаяния, устройте для себя такой род жизни и поведения, чтобы на каждом у вас шагу или при каждом движении был как бы преднаписываем в вашем внимании Господь и Спаситель наш. Такой порядок сам собою устроится в вас, если: а) все, что ни делаете, вы будете делать во славу Господа и Спасителя, делать ради Христа. Тут разумеются не одни большие дела, а всякое вообще действие. Ибо смотрение и слышание, молчание и говорение, ястие и питие, сидение и хождение, труд и покой, все вообще может быть посвящаемо Господу и освящаемо Его именем Всесвятым. Так как минуты не бывает, чтоб мы не были за каким–либо делом, то, устроившись так в делах своих, вы поминутно будете сретать Господа, во славу Его обращая все дела свои. Сие

исполнить и плод от сего получить вы можете тем удобнее, если при этом: 6) в порядок дел своих повседневных вставите чины молитвенные – и церковные, и домашние, и вообще поставите законом быть строгими исполнителями всякого устава Святой Церкви до малой йоты, без суемудрии и кривотолкований, в простоте сердца. Как содержание каждого молитвословия есть Господь и наше к Нему обращение, то, совершая его или участвуя в нем, вы будете сретать Господа в сочувствиях и услаждениях своего сердца. Если затем: в) промежуток остающегося времени вы наполните чтением Писаний о Господе, или слушанием беседы о Нем, или своеличным размышлением о Нем и о великом деле спасения, совершенном Им на земле, то сами увидите, что ни внутри вас, ни вне не останется ничего, что не носило бы напоминания о Господе, не преднаписывало Его вниманию вашему, не изводило ваш дух во сретение Ему.