купала

главный персонаж праздника летнего солнцестояния у восточных славян

Альтернативные описания

• в славянско-русской мифологии персонаж в образе девушки, раздающей цветы

• Янка (наст. Иван Луцевич) (1882—1942) белорусский поэт, сборники «Жалейка», «Гусляр», поэмы «Извечная песня», «Сон на кургане», «Могила льва», пьеса «Здешние»

• народный праздник летнего солнцестояния — Ивана Купалы

• славянский праздник

• девушка, дарящая цветы в славянской мифологии

• иван … (праздник)

• 24 июня, Иван …

• иванов день — Иван …

• летний огненный праздник

• летний бог у славян

• летний праздник

• праздник с обливанием

• православный праздник

• поэт-белорус Янка …

• праздник Иоанна Крестителя

• праздник летнего солнцестояния

• герой седьмого июля

• июльский праздник

• иванов день

• белорусский народный поэт Янка …

• Народный поэт Белоруссии, поэма «Извечная песня»

• Народный праздник летнего солнцестояния

• В славянской мифологии персонаж праздника летнего солнцестояния

• Белорусский поэт (1882-1942)

Купала

Купала

«В обряде Купайла придержалась до нашего времени целая языческая служба богам» (И. Нечуй-Левицкий).

Божество древних славян, о котором есть свидетельства в летописях, записях арабских, германских, польских, византийских авторов. Это бог земных плодов, урожая, достатка и воды; бог летнего солнца, праздник которого был в начале жатвы. Ему приносили жертвы возле озер, рек, водоемов ради урожая земных плодов.

В природе Купала (Купайла) – время летнего солнцестояния, период буйного расцвета зелья, всей растительности, завязи плодов. На Купалу солнце находится в самой высшей степени своей животворной деятельности. Как воплощение солнечного животворного огня, Купала содействует схождению пар влюбленных. Некоторые исследователи считали и считают, что была богиня Купала (Купалица), которая опекала все полевые растения.

Купала – главный персонаж праздника летнего солнцестояния. От языческих времен сохранился у славян праздник в честь летнего солнца (праздник Купала, Ивана Купала – в ночь с 23 на 24 июня по старому календарю, с 6 на 7 июля по новому календарю). Как сами обряды, так и название Купала – от «купать», «кипеть» – указывает на связь купальских ритуалов с огнем (земным и небесным – солнцем, что бывает часто представлено в купальских обрядах пылающим колесом) и водой.

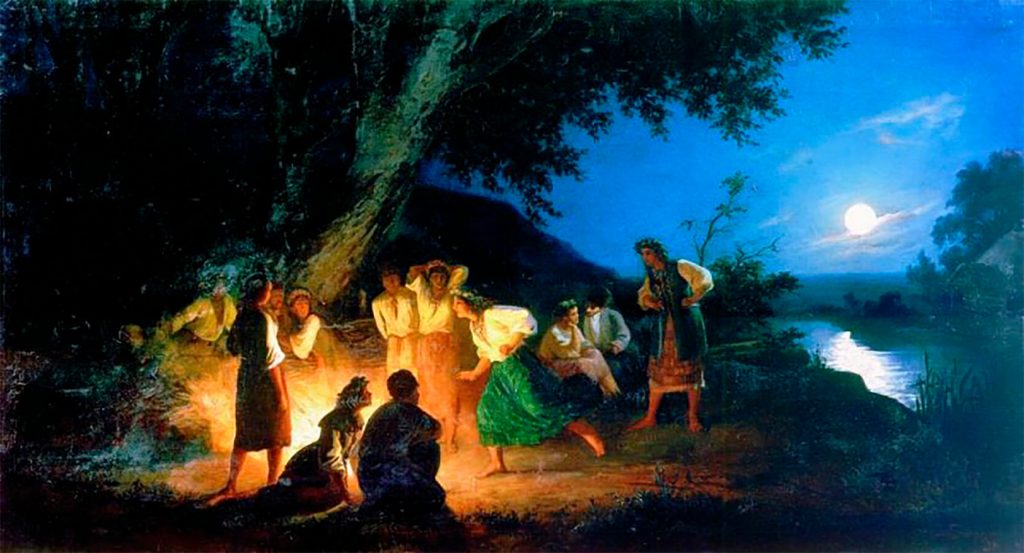

В завершение длительного празднования в честь бога Лада совершали древние славяне большое торжество Купала. Ни один из народных праздников не сохранился после принятия христиан ства с его настолько очевидными языческими признаками, как купальский праздник. Юноши и девушки перед заходом солнца собирались возле воды, ставили два изображения: одно – соломенное чучело человеческого подобия – Купала, другое – дерево, украшенное женскими уборами, ленточками и венками (в большинстве случаев – черноклен). Потом разжигали костер, водили хоровод, пели песни, брались за руки попарно, прыгали через огонь, не размыкая рук (разомкнуть руки – плохая примета – к разлуке). Чучело Купала сжигали или раздирали, бросая в воду вместе с деревом – Мареной. Потом пускали на воду венки.

В день Купала происходило условное соединение света (огня) и воды – следствием этой любви было всепоглощающее цветение, радость, свежесть. Любовь (воссоединение) светоносного мужского и водяного женского божеств была прообразом соединения на земле; потому юноша и девушка, которые в паре прыгали через купальский огонь и были в хороводе – должны были соединиться в браке. Песни, которые исполнялись на купальские праздники, имеют эротическое содержание и являются вариантом свадебных песен. Как купание, так и перепрыгивание через огонь – обряды брачные, и у славян были, по всем признакам, тем, чем теперь есть венчание. Как бросали венки в воду на Купала, завершая девичество, так и на свадьбе ныне невеста ходит в венке и снимает его, когда становится женой.

Идея праздника Купала – поклонение светоносной сути солнца в период его наибольшей активности. В этот день собирают травы. Растения – младшие дети Матери Земли. Если их сорвать в этот период, на Купала, они считаются целебными.

Огнем купальским и водой очищали славяне скот, поля и огороды, готовясь к началу полевых работ, считая, что этим уберегают растения от вредных насекомых, а скот – от болезней. В понимании наивысшей силы солнца Купала был божеством плодородия.

Миф о соединении огня и воды, как брата и сестры, отражен в купальских песнях и фольклорных текстах. Он имеет древние корни и является общеславянским. Похожие обряды и поверья, связанные с Ивановым днем, есть во всех славянских традициях.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Купала

Купала

Главный персонаж праздника летнего солнцестояния, происходившего в ночь с 23 на 24 июня.По-видимому, в этот день древние славяне отмечали праздник солнечного божества. Праздник Купалы был также связан с почитанием огня. Считалось, что связь огня и воды олицетворяла

Иван Купала

Иван Купала

Главный летний праздник народного сельскохозяйственного календаря, отмечался 24 июня. В христианской традиции в этот день также празднуется рождество Иоанна Предтечи.Совершаемые накануне и в день Ивана Купалы обряды связаны с оберегающей магией и

43. Купала, Купало

43. Купала, Купало

Детний бог, по Густинской летописи: «Пятый (идол) Купало, якоже мню, бяше богъ обилiя, якоже у Еллинъ Цересъ, ему же безумныи за обилiе благодаренie принишаху въ то время, егда имяше настати жатва». В ППЯ «О идолах Владимировых» — «бог плодов земных».Получил

Иван Купала

Иван Купала

В настоящее время от языческих празднеств осталось одно только название, но и на пространстве целых тысячелетий народ все-таки сумел сохранить тот дух купальных празднеств и то веселье, которые были свойственны и языческой эпохе. Так, в песнях, которые

Глава 6. Белбог, Купала и Сивка-Бурка

Глава 6. Белбог, Купала и Сивка-Бурка

Ушел далеко Черный Див

Перед Дажьбожьими сынами,

Им, чадам света, уступив

Свое господство над степями!

И Солнца русые сыны

Пришли — и степь глядит уж садом…

Там зреют жатвы; убраны

Там холмы синим виноградом…

А. Майков. Стрибожьи

XXX. ИВАН КУПАЛА

XXX. ИВАН КУПАЛА

Изучая народные купальские песни, польские историки XVII века вывели скороспелое заключение о существовании какого-то особого славянского бога Купалы. Но дальнейшие исследования ученых показали, что заключение это основано на простом искажении некоторых

Иоанн Креститель – Иван Купала

Иоанн Креститель – Иван Купала

А.И. Немировский соотносит упоминаемого у Вергилия вождя Купавона со славянским Купалой. Понятна и дальнейшая идентификация А.Е. Наговицыным Вергилиевского Купавона как этрусского божества. Однако же вывода об идентичности с Иоанном

Купала

Купала

«В обряде Купайла придержалась до нашего времени целая языческая служба богам» (И. Нечуй-Левицкий).

Божество древних славян, о котором есть свидетельства в летописях, записях арабских, германских, польских, византийских авторов. Это бог земных плодов, урожая,

Ивана Купала

Ивана Купала

Народное название праздника в память о Рождестве святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего. Отмечается церковью 7 июля (24 июня по старому календарю). В народном календаре этот день значим как день летнего солнцестояния. У славян праздник в честь

Сегодня люди узнают о приближении праздников из календаря в смартфоне. В древние времена они смотрели на солнце, приурочивая праздники к его положению на небе. Поскольку солнце для всех нас, живущих на планете, одно и то же, то и некоторые его особенности оказались общими для всех народов мира, — а значит, и некоторые праздники были одинаковыми в разных культурах.

Например, самый длинный день в году, — в северном полушарии это обычно 20 или 21 июня. Его называют солнцестоянием: в этот день кажется, что солнце не двигается с места и только поздно вечером потихоньку, будто нехотя, склоняется за горизонт.

Владимир Лобачев [CC BY-SA 4.0]

Битва королей

Музыка для настроения

Знаменитый Стоунхендж в Британии построили с учётом движения солнца. Через всё сооружение идёт центральный проход, который современные исследователи назвали «авеню», — он указывает, где восходит светило во время солнцестояния. В наши дни на праздник солнцестояния в Стоунхендже со всего мира ежегодно слетаются почти 35 тысяч человек.

Нет точных свидетельств того, что древние кельты праздновали летнее солнцестояние. В 1897 году на раскопках во Франции были найдены две таблицы из бронзы, на которых был выгравирован календарь из 62 месяцев. Надписи на таблицах выполнены на древнекельтском языке, но, к сожалению, далеко не всё удалось расшифровать. В календаре Колиньи (названному так по имени общины, на территории которой проводились раскопки) есть ряд праздников, привязанных к смене сезонов, однако без упоминания середины лета.

Писатель Плиний Старший и историк Страбон в I веке н. э. описывали кельтов как тех, кто поклоняется божеству Луны и строит календарь, исходя из её фаз. И лишь позднее, после прихода римлян, они стали принимать во внимание движение солнца по небу в течение года.

Рассвет солнцестояния в Стоунхендже встречают тысячи людей

А вот у древних германцев были праздники, связанные с солнцем, — в частности, празднования начала и середины лета, посвящённые богам Фро (Фрейру) и Бальдуру. Согласно историку Евгении Шервуд, после внедрения юлианского календаря год у этих народов был поделён на четыре части, — тогда и появился термин «солнцеворот». У германцев в Северной Европе и Скандинавии лето было разделено на начало, середину и конец, и уже тогда середина носила название miðsumar или mittsumar.

Каждый подобный праздник с течением столетий обрастал массой ритуалов, обрядов и примет, многие из которых дожили до наших дней. И, если сравнить традиции живущих рядом народов, можно увидеть много похожих нюансов.

Огонь, вода и волшебные травы

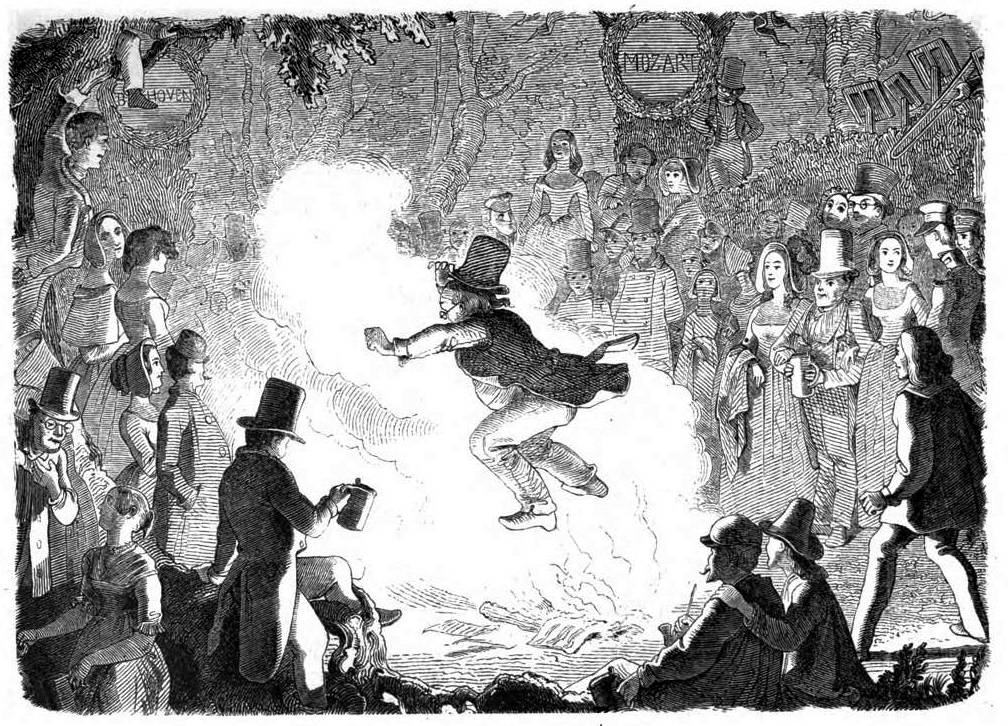

Костры солнцестояния в Германии 1863 года

В первую очередь солнцестояние ассоциируется с кострами. Огонь действительно был частью любого из народных праздников. Он ассоциировался с солнцем, и ритуальный костёр, скорее всего, был обращением к солнечному богу, известному в разных культурах под разными именами, — ведь от него зависел урожай. Костры складывали на холмах и старались сделать как можно выше. А как иначе достучаться до солнца?

Чтобы подчеркнуть особый статус ритуальных костров, отделить их от повседневных, для них брали определённые породы деревьев и поджигали их особым способом — например, от факелов, с которыми перед этим шли процессией через всю деревню.

Костры также служили местами жертвоприношений. Возможно, в древние времена в жертву приносили людей, затем перешли на животных, а постепенно их заменили символические бескровные жертвы. Уже современный ритуал — бросать в огонь записки о том, от чего хочешь избавиться. Считается, что с дымом наверх уходят и просьбы.

Берёзовые костры праздника Юханнус в Финляндии

Через костры принято было прыгать — эта традиция хорошо известна в наше время. В старину это было не просто развлечение: считалось, что чем выше прыгнешь, тем лучше у тебя будет урожай. А когда костёр прогорал, пепел разбрасывали по полям — с той же целью (и, надо сказать, магия работала, поскольку пепел — отличное удобрение). Костры для прыжков были отделены от большого ритуального костра — их складывали пониже, чтобы не было риска загореться.

Прыгали и поодиночке, и парами. Считалось, что если в прыжке не разжимать рук, то ваш союз будет крепким. Но прыгали парами и мужчины — друзья-побратимы и кумовья, таким образом скрепляя свою дружбу. Всегда существовал риск свалиться в огонь, но о том, как это влияло на отношения, история умалчивает.

Праздничные ритуалы были связаны не только с огнём, но и с водой. Считалось, что вся нечисть, которая обитает в реках и озёрах, в дни вокруг солнцестояния уходит оттуда, а значит, человеку можно купаться даже ночью, не опасаясь, что русалка или другой водяной дух защекочет его и утянет на дно. Воде приписывали магическое значение, поэтому в праздник старались обязательно искупаться, чтоб очиститься от зла и излечиться от болезней. Так что костры полыхали не только на холмах, но и на берегах рек и озёр.

Третья, не менее важная часть праздника, — травы и цветы. Солнцестояние приходилось на период активного роста и цветения — и добавляло растениям, как сейчас бы сказали, «очки здоровья». Одни виды зелени нужно было собирать на рассвете, другие — в течение дня, третьи — ночью, до восхода солнца. Её сушили, заваривали, окуривали ею дома больных, использовали её в магических обрядах. В некоторых странах до сих пор существует обычай: незамужней девушке надо собрать определённое количество трав (от семи до двенадцати) и положить этот букетик под подушку, чтобы увидеть во сне свою настоящую любовь.

Травы добавляли и в ритуальные костры. Через дым прогоняли домашних животных, чтобы таким образом очистить их. Скотоводы верили, что их стада будут после этого послушнее и к ним не прицепится никакая зараза.

Популярные в этот праздник венки, также символизирующие солнце, плели не просто для красоты, а снова колдовства ради. Ритуалов с венками у разных народов было немало. Часто незамужние девушки пускали их по воде, с закреплёнными свечами или без, и наблюдали, что будет: поплывёт ли венок к берегу, где живёт приглянувшийся юноша, или вернётся, или вообще утонет (последнее предвещало неудачу в любви или даже смерть). А в Польше, к примеру, если парень хотел открыто признаться девушке в любви, он прыгал в воду и забирал её венок.

Костры солнцестояния в Дании 1906 года (картина художника Педера Северина Кройера)

Но главный мистический предмет, связанный с солнцестоянием, ищут до сих пор — цветок папоротника, который на самом деле не цветёт, что известно всем, кто не прогуливал в школе биологию. Непонятно, откуда взялась сама идея такого цветка, но с ним связано множество разных легенд. Например, про убитую колдуньей девушку, которая превратилась в папоротник и только раз в году могла расцвести, указав тем самым место своей могилы.

В целом все истории сводятся к тому, что в самую короткую ночь в году, ровно в полночь, папоротник выпускает почку, которая раскрывается, являя миру красивейший ярко-красный цветок. Он якобы может даровать своему обладателю богатство и счастье, возможность понимать язык животных и деревьев, а также видеть зарытые в земле клады. Но, как и с любым волшебным предметом, добыть его непросто. В лучшем случае можно всю ночь пробегать по лесу и вернуться ни с чем, а в худшем — свалиться с обрыва или угодить в болото, потому что болотные огоньки (они же светящиеся грибы-гнилушки) покажутся увлечённому искателю тем самым цветком. Также легенды утверждают, что желанное растение охраняет нечистая сила, которая сама сорвать его не может, но помешать смертному — запросто. Так что с собой нужно брать предметы, отгоняющие бесов, и не оборачиваться на вопли за спиной.

Несмотря на нелёгкий квест, желающих пройти его было достаточно. А некоторым, если верить тем же легендам, волшебный цветок доставался случайно, когда человек шёл в лес совсем с другой целью.

Кого купал Иван?

Во многих странах день летнего солнцестояния носит имя пророка Иоанна Крестителя, он же Иоанн Предтеча. Дело в том, что 24 июня, дата, стоящая рядом с древним праздником, считается днём его рождения. Хотя, строго говоря, никаких свидетельств по этому поводу не сохранилось — разве что в Евангелии от Луки говорится, что Иоанн родился за шесть месяцев до Иисуса (то есть за полгода до зимнего солнцестояния). Кстати, в некоторых странах солнцестояние отмечают в один день с днём рождения Иоанна, как день Ивана Купалы у славян, либо же празднование растягивается на несколько дней.

Согласно Библии, Иоанн был родственником Христа по материнской линии и, родившись на полгода раньше, как бы открывал тому двери. «Не будучи сам светом, он должен был дать свидетельство о свете». Кроме того, Иоанн крестил (точнее, ритуально окунул) Иисуса в реке Иордан — отсюда и его народное прозвище «Иван Купала». В Библии короля Иакова приводятся слова Иоанна: «Он должен расти, а я должен уменьшаться». В народном сознании это связывалось с тем, что после летнего солнцестояния день уменьшается, а после зимнего, наоборот, увеличивается.

Несмотря на то, что солнцестояние — языческий праздник, в христианской Европе с ним особенно не боролись. Всё-таки важно было дать простому люду лишний повод для веселья и отдыха. Потому в этот день устраивались пиршества, во время которых те, кто побогаче, угощали остальных. Костры тоже продолжили разводить, просто придумали для этого новый повод: называемые теперь огнями святого Иоанна, они были призваны отгонять ведьм и всякую нечисть.

Иоанна Крестителя традиционно изображают отшельником

Солнечный круг

Солнцестояние активно празднуют и сейчас. Особенно его любят в Северной Европе: лето здесь короткое, и солнцестояние становится поводом выбраться всей семьёй на природу.

В Швеции Midsommar — второй по значимости день в году после Рождества. Важный ритуал, связанный с этим праздником, — танцы вокруг Midsommarstång, шеста, оплетённого зелёными гирляндами и цветами. В Норвегии в день Jonsok жгут костры — особенно волшебно это выглядит в сумерках на побережье. А в 2016 году здесь полыхал самый высокий в мире костёр: 47,5 метра. Кроме того, с 1800-х годов в Норвегии есть обычай поджигать старые лодки. Впервые лодку случайно подпалили резвящиеся дети, но взрослым это понравилось, и идея прижилась. Правда, теперь лодки жгут всё-таки на воде, ради безопасности. А в Дании на праздник Sankt Hans Aften сжигают ведьм. Конечно, не настоящих, а чучела, установленные в кострах.

В Швеции танцуют не вокруг майского, а вокруг июньского шеста

В Финляндии широко отмечается Юханнус, или Кесяйоулу, что в переводе значит «летнее Рождество». Только если зимой главное дерево — хвойное, то летом ель или сосну заменяет берёза. Принято наряжать её, украшать дома берёзовыми венками и складывать костры из берёзовых веток. Старые приметы гласят: чем больше финн пьёт в середине лета, тем лучше будет его урожай. Так что неудивительно, что в эту ночь финские города и деревни гуляют до утра.

В Исландии день Jónsmessa и вправду длинный — он продолжается около 20 часов. Считается, что в этот день коровы могут говорить, тюлени становятся людьми, в прудах всплывают волшебные камни, а эльфы зазывают в свой мир. Наконец, на удачу принято кататься обнажёнными в утренней росе (не делайте это в общественных местах!).

В Латвии Лиго, или Янов день, — официальный праздник. Большое значение латыши придают венкам: их надевают не только на себя, но и на рогатый скот, цепляют на заборы и даже на автомобили. Для женщин венки плетутся из цветов и трав, для мужчин — из дубовых листьев, поскольку дуб символизирует физическую силу.

Очищающие от всего плохого костры горят по всей Германии на Johannistag, а вместе с ними горят соломенные куклы в старой одежде — Sonnwendhansl и Sonnwendgretl. Sonnwend на немецком означает «солнцестояние», а вторая часть названий кукол — знакомые всем по старой сказке имена Ганс и Гретель. Захватывающее зрелище разворачивается на Цугшпитце, самой высокой горе страны, стоящей на границе с Австрией, — Feuerzauber auf den Bergen, «магия огня в горах». На склонах раскладывают сотни костров, которые при зажжении принимают разную форму: орла, медведя, розы, креста, чаши, оленя и так далее.

В Дании жгут чучела ведьм, а в Германии — соломенных кукол, символизирующих всё старое и отжившее

В ночь летнего солнцестояния в Италии издавна делали ночино — ликёр из незрелых грецких орехов, который оставляли на улице, чтоб он впитал в себя «особый свет праздника». Непонятно, откуда ночью может взяться свет, разве что от луны, но ликёр этот дожил до наших дней и соперничает в популярности с лимончелло и кампари.

С праздником связана и ещё одна итальянская кулинарная традиция — поедание улиток, в том числе на площади Сан-Джованни, что перед собором Святого Иоанна Крестителя в Риме. Всё началось ещё в Древнем Риме, где на празднике богини гармонии Конкордии (угадайте, когда он проходил?) ели тушёных улиток. Улитка считалась символом разногласий и ссор, потому что её «рога» напоминали о жесте древнего проклятия, то бишь сглаза. По странной логике праздника улиток нужно было есть с друзьями и родственниками, чтобы исчезли ссоры, с деловыми партнёрами, чтобы наладились сделки, и даже с врагами, чтобы разрешить разногласия.

Костры святого Иоанна (Hogueras de San Juan) жгут по всей Испании. Пожалуй, это единственный древний элемент праздника, доживший до наших дней, — в остальном здесь развлекаются кто во что горазд. Например, в Таррагоне в полночь по городу движется театрализованное шествие, известное как Ball de Diables (Танец дьявола). На Тенерифе ближе к рассвету стада коз прогоняют через море, как встарь, чтоб очистить их. А кому не позавидуешь в этот праздник, так это мужчинам в Сан-Педро-Манрике: им приходится ходить по углям и при этом носить на спине женщин.

Kupalnocka, Noc Kupały, Wianki, Sobótki — так называют солнцестояние в Польше. «Вянки» — это венки, которые тут делают всех размеров, от маленьких до огромных. «Соботками» в древности называли костры и танцы девушек вокруг них. Танцуя, они пели и просили о счастливом замужестве. При этом девушки надевали защитные пояса, сплетённые из трав, самой сильной из которых считалась полынь. Чтобы защититься от злых чар, её также вешали над дверями или окнами.

Танцующие девушки в белых одеждах играют роль фей на румынском празднике Sanziene

В Румынии середину лета знают под названиями Sanziene и Dragaica. Лёгкие и нежные феи, которых именуют Sânziană, по преданиям, водят в этот день на полях хороводы и превращают обычные цветы и травы в волшебные. В отличие от потусторонних существ из мифологии других европейских народов, румынские феи не представляют для человека никакой опасности. Румыны гадают на венках особым образом: пожилые люди бросают их на крышу дома, и если венок с неё свалится, значит, конец их дней уже близок.

На Востоке тоже есть праздники, посвящённые самому длинному дню в году. В частности, в Китае в этот день воздают должное земле и женской силе «инь». Женщины дарят друг другу разноцветные веера и саше с ароматическими наполнителями — чтоб сладко пахнуть и меньше страдать от жары. В Японии же летнее солнцестояние проходит относительно незаметно, но тоже не игнорируется. Главное место, где отмечают самый длинный день, — Мэото Ива, две гигантские скалы, находящиеся в море возле города Футами. Их название переводится как «Супружеская пара скал». Они символизируют Идзанаги и Идзанами — божеств, породивших других богов. Между ними в этот мистический день восходит солнце, будто миру является Аматэрасу — богиня солнца, главная в синтоистском пантеоне. На рассвете тут устраивают ритуал гэсисай, во время которого следует войти в океанские воды, чтобы очиститься от всех сожалений.

Священные скалы Мэото Ива связаны верёвкой, символизирующей их супружество

Солнце майя

Солнцестояние, разумеется, отмечали не только в Европе. Так, в Гватемале при раскопках поселений народа майя обнаружили обсерваторию со строениями, расположение которых соответствует положению солнца во время солнцестояния — как в Стоунхендже. Здесь, в руинах древних городов Уашактун и Тикаль, в наше время устраивают ритуальные представления, воссоздающие то, что происходило в древних храмах тысячелетия назад. Потомки майя совершают ритуалы Храма Луны, Храма Великого Ягуара и Храма Масок на восходе и на закате солнца, умело используя его лучи, освещающие одни объекты храмов и затеняющие другие.

В храме Тикаля отмечают не только летнее, но и зимнее солнцестояние — Новый год у майя

Сказки в летнюю ночь

Казалось бы, такой окутанный мистикой праздник должен вызывать большой интерес у писателей и режиссёров. Однако историй о нём придумано на удивление мало по сравнению с тем же Белтейном или Самайном-Хэллоуином. Он не стал частью массовой культуры — возможно, потому, что каким-то чудом не эмигрировал в Америку. В Штатах его, в отличие от Европы, не отмечают (если не считать кое-каких локальных фестивалей, появившихся уже в ХХ веке), и в самом «летнем» из произведений мировой литературы, «Вине из одуванчиков» Рэя Брэдбери, нет ни намёка на то, что самый длинный день в году — какой-то особенный.

Часто он упоминается лишь мельком — например, в «Царице проклятых» Энн Райс солнцестояние уже пять лет не видел Дэниел Моллой, тот самый журналист, который брал в своё время интервью у вампира Луи, а теперь и сам стал вампиром. Интересно, что он сожалеет не просто о солнечном свете, который стал ему недоступен, а именно об этом дне. В цикле юношеского фэнтези писательницы К. К. Аллен Summer Solstice (на русский язык не переводился) главная героиня, Кэт Саммерс, родилась в день летнего солнцестояния — возможно, с этим связаны её колдовские способности, но тема Мидсаммера толком не раскрыта. В повести Алексея Пехова, Елены Бычковой и Натальи Турчаниновой «Ночь летнего солнцестояния» (входит в цикл «Киндрэт») эта дата служит не более чем фоном: по сюжету главный герой-вампир пытается разобраться, кто и зачем убивает ирландских друидов.

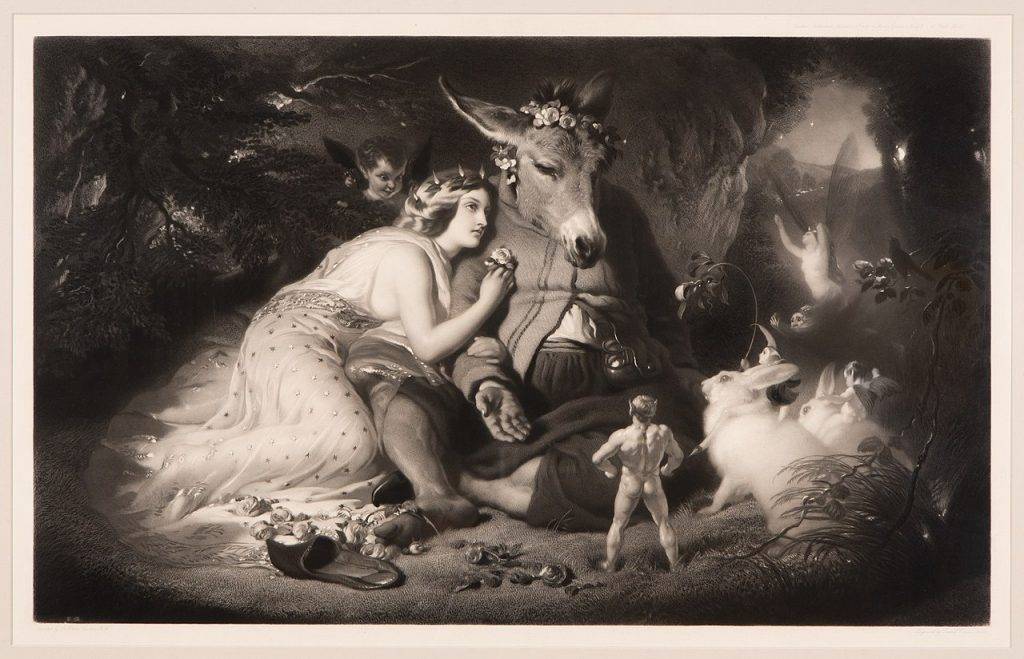

Проказник Пак в «Сне в летнюю ночь» наколдовал простолюдину ослиную голову и заставил королеву фей Титанию в него влюбиться

Пожалуй, первым фэнтези-произведением, в котором праздник летнего солнцестояния играет важную роль, можно считать комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» — в оригинале она называется Midsummer Night’s Dream, напрямую указывая, в какую именно летнюю ночь происходит действие. По одной из версий, драматург написал эту пьесу аккурат к празднованию Мидсаммера королевским двором. Одни из главных персонажей — Оберон и Титания, король и королева эльфов, которые сначала ссорятся, а затем мирятся, тем самым заключая новый символический брак. Из древних легенд пришёл и их двор (так и хочется добавить «Неблагой»), полный духов, эльфов и фей, во главе с проказником Паком.

В другом классическом произведении — «Вечер накануне Ивана Купала» — Николай Гоголь описал народную легенду о цветущем папоротнике. Герой повести, Петро Безродный, ухитрился найти это чудо. Ему даже удалось добыть клад с помощью цветка и потом удачно жениться, но вот со счастьем в итоге не сложилось, всё нечистая сила отобрала.

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

Крестьянский праздник Ивана Купала глазами художника Генриха Семирадского

Мэрион Зиммер Брэдли в «Туманах Авалона» часто упоминает языческие праздники. Римляне вернулись на родную землю, и из тени, созданной христианством, снова вышли жрецы и маги. В разговоре о Мордреде, настоящее имя которого было Гвидион, наследница Верховной жрицы Ниниана говорит: «Он вернётся к празднику летнего солнцестояния, чтобы стать королём Авалона, этого государства, преданного Артуром».

— Мерлин Британии — один из моих советников, — сухо отозвался Артур, и так будет всегда, Гвен. Те, кто прислушивается

к Авалону, — тоже мои подданные. Сказано ведь: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора…»— Эта шутка отдаёт богохульством, — заметила Гвенвифар, постаравшись смягчить тон, — и вряд ли уместна в канун Пятидесятницы…

— Но праздник летнего солнцестояния существовал ещё до Пятидесятницы, любовь моя, — сказал Артур. — По крайней мере, насколько мне известно, теперь его костры не загораются нигде ближе трёх дней пути от Камелота, даже на Драконьем острове — лишь на Авалоне.

В «Ведьмаке» Анджея Сапковского летнее солнцестояние называется Мидаете. Правда, особых событий с ним в саге не связано, в отличие от Беллетэйна (Белтейна), когда родились Цири и Йеннифер, или Саовины (Самайна), когда жгли чучело Фальки. Известно только, что в день и ночь Мидаете магия становится гораздо сильнее.

А вот в игре The Witcher 2 фигурирует английское название праздника — Summer Solstice. В одном из квестов игроку всего-то и надо, что найти алтарь солнца в локации и поклониться ему.

Кроты тоже празднуют солнцестояние

В популярном сериале «Чужестранка», снятом по романам Дианы Гэблдон, упустили один важный момент из книг. Героиня, попавшая в Шотландию XVIII века медсестра времён Второй мировой, может путешествовать между эпохами только в конкретные дни, привязанные к языческому календарю, — в том числе в день летнего солнцестояния.

В цикле малоизвестного у нас анималистического фэнтези Уильяма Хорвуда «Данктонский лес» речь идёт о своеобразной цивилизации… кротов. У этих зверьков в день летнего солнцестояния, называемый Самым Долгим Днём, проводятся особые ритуалы — обряды инициации молодых кротов, которые покидают родные норы, чтобы вступить в самостоятельную жизнь.

В игре World of Warcraft этот праздник называется Огненный солнцеворот, и на него принято массово жечь костры. Игрок может пробежаться по Азероту, найти «свои» костры и поклониться им — либо же осквернить чужие. За посещение костров выдаётся золото и предмет «Пылающий цвет», которые можно менять на полезные вещи. А выполнив вообще все нужные квесты праздника, игрок получает звание «Хранитель огня».

В браузерной игре Elvenar игрок строит город и исследует волшебный мир, где летнее солнцестояние считается большим праздником. Во время празднования колдуньи Мелисса и Тандриэль расскажут много подробностей про мир и его жителей. А вам надо успеть до конца праздника пробежаться по квестам и собрать все награды.

Как мы уже говорили, для Америки европейские празднования самого длинного дня в году — самая настоящая экзотика. Видимо, поэтому так прогремел триллер Ари Астера «Солнцестояние» (2019). Он повествует о студентке Дэни Ардор (Флоренс Пью), которая попадает на празднование Мидсоммара в шведскую родовую общину, где начинают происходить жуткие события. Как и в обеих версиях «Плетёного человека», где действие происходит во время Белтейна, современные язычники здесь показаны опасными людьми, совершающими кровавые жертвоприношения, «как в древности». Тем не менее этот странный и жуткий триллер, в котором реальные события сложно отделить от галлюцинаций, заслужил место в списке лучших фильмов 2019 года по версии МирФ.

Ужасы «Мидсоммара» творятся при ярком солнечном свете

* * *

Летнее солнцестояние — один из самых древних праздников человечества: по археологическим данным, его отмечали ещё в каменном веке. Так что, выбираясь в эту ночь на природу, чтобы сплести венок и попрыгать через костёр, вы приобщаетесь к древней магии. И как знать, возможно, сказочный цветок папоротника дожидается именно вас?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Показать комментарии

-

Поиск слов

-

Кроссворд ответы

- Главный персонаж праздника летнего солнцестояния у восточных славян, 6 букв

/

/

купала

Слово «купала» состоит из 6 букв:

— первая буква К

— вторая буква У

— третья буква П

— четвертая буква А

— пятая буква Л

— шестая буква А

Посмотреть значние слова «купала» в словаре.

Альтернативные варианты определений к слову «купала», всего найдено — 22 варианта:

- 24 июня, Иван …

- Белорусский народный поэт Янка …

- Белорусский поэт (1882-1942)

- В славянско-русской мифологии персонаж в образе девушки, раздающей цветы

- В славянской мифологии персонаж праздника летнего солнцестояния

- Герой седьмого июля

- Девушка, дарящая цветы в славянской мифологии

- Иван … (праздник)

- Иванов день

- Иванов день — Иван …

- Июльский праздник

- Летний бог у славян

- Летний праздник

- Народный поэт Белоруссии, поэма «Извечная песня»

- Народный праздник летнего солнцестояния — Ивана Купалы

- Поэт-белорус Янка …

- Православный праздник

- Праздник Иоанна Крестителя

- Праздник летнего солнцестояния

- Праздник с обливанием

- Славянский праздник

- Янка (наст. Иван Луцевич) (1882—1942) белорусский поэт, сборники «Жалейка», «Гусляр», поэмы «Извечная песня», «Сон на кургане», «Могила льва», пьеса «Здешние»

Другие вопросы:

- Медвежья «соска» зимними ночами

- Модель украинского автомобиля «Дэу»

- Мелкое подобие селедки

- Вид нагревательной печи

- Оформленный в штат ценный кадр

- Подходящая одежда для бомжа

- Щетка с металлическими иглами для расчесывания

- Химический элемент, полуметалл, яд

- Персонаж Лермонтова «Герой нашего времени»

- Коллектив, под предводительством Акелы

Ad

Ответы на сканворды и кроссворды

Купала

В восточно-славянской мифологии- главный персонаж праздника летнего солнцестояния 6 букв

Похожие вопросы в сканвордах

- В восточно-славянской мифологии- главный персонаж праздника летнего солнцестояния 6 букв

- В восточно-славянской мифологии богиня 6 букв

- Божество в восточно-славянской мифологии 8 букв

Похожие ответы в сканвордах

- Купала — Белорусский поэт 6 букв

- Купала — В восточно-славянской мифологии- главный персонаж праздника летнего солнцестояния 6 букв

- Купала — Иоанн Креститель на Русси 6 букв

- Купала — Летний праздник у древних славян 6 букв

- Купала — Народный поэт Белоруссии, поэма «Извечная песня 6 букв

- Купала — Народный праздник летнего солнцестояния 6 букв

- Купала — Купало 6 букв

- Купала — Праздник летнего солнцестояния 6 букв

- Купала — Праздник Иоанна Крестителя 6 букв

- Купала — Белорусс. народный поэт Янка … 6 букв

- Купала — Летний праздник 6 букв

- Купала — Иванов день 6 букв

- Купала — Иван … (праздник) 6 букв

- Купала — Славянский праздник 6 букв

- Купала — Июльский праздник 6 букв

- Купала — Герой седьмого июля 6 букв

- Купала — Летний огненный праздник 6 букв

- Купала — Летний бог у славян 6 букв

- Купала — Православ. праздник. 6 букв

- Купала — Иванов день — Иван … 6 букв

- Купала — Иван …, праздник 6 букв

- Купала — 24 июня, Иван … 6 букв

- Купала — Славянский праздник летнего солнцестояния 2125 июня. Его соединили хитрые христиане с Иоанном Предтечей, получился Иван … (историческое) 6 букв

Последний выпуск научно-популярного журнала о религии «Имперiя Духа» (Москва, 2009 июль-август, № 4. – 128 стр.) посвящен Солнцевороту. Символ Солнцеворота – Свастика – наверху в левом углу задней глянцевой обложки. Роман Багдасаров, автор самой компетентной книги о «солярном знаке» «Свастика: священный символ. Этнорелигиоведческие очерки» (Москва: Белые Альвы, 2001), представлен в номере статьей «Последний подвиг Крестителя… Возвести Христа на трон» (стр. 60-65).

Огненное Коло (Колесо Времени, «вечного возвращения»), запускаемое в купальскую ночь

Хотя журнал – по форме сплошной глянец, но по содержанию интересен, компетентен. Директор — Олег Смирнов, Главный редактор — Сергей Рябов, в Редакционный Совет входят Юрий Мамлеев, Антонина Палто, Константин Кравчук. Тираж огромен — 15000. Пока не заметил вопиющих ляпов. Информации много. Не вдаваясь в детали, приведу древние мифы и современные изыскания к общему знаменателю Правой Веры. Тогда прояснится не только смысл Ивана Купалы, но и сопряженной связки Иоанн Креститель + Иисус Христос.

Обрядоверцы испортят любую религию и оттолкнут от неё современного критически-мыслящего (субъектного) человека. Христианство особенно пострадало от обрядоверцев. Вопиющим представляется отрыв евангельских событий на Земле от ритмов Неба, хотя Иисус Христос говорит «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе: и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Евангелие от Матфея 18:18). Но современная Русская Православная Церковь, увы, пренебрегает небесными вехами ради суетного земного и продолжает, в частности, пользоваться юлианским календарем (старый стиль), который с каждым годом удаляется от священных небесно-земных сопряжений. Так, Рождество должно приходиться на зимний солнцеворот, когда Солнце как бы рождается заново, а РПЦ отмечает его ныне 7 января – через две недели после истинного Рождества и через неделю после Нового Года. Смысл Пасхи тоже утерян.

Между тем, как я показал в предшествующих заметках (на основе прежде всего Евангелия от Луки), Иоанн Креститель и Иисус Христос имеют общего небесного отца и взаимно резонируют друг с другом. Если Иисус Христос родился в дни зимнего солнцеворота, то зачат он был в дни весеннего равноденствия. Поскольку Иоанн Креститель был зачат в лоне престарелой Елисаветы за полгода до того, как в девственном лоне Марии был зачат Иисус Христос, зачатие Предтечи падает на осеннее равноденствие, а рождение – на летний Солнцеворот.

Изначально жизнь Земли и всего живого на ней сопряжена с ритмами Неба, с движениями Солнца и Луны. Женский менструальный цикл первозданно сопряжен с фазами Луны. Овуляция и соответственно идеальное зачатие (а у Елисаветы и Марии оно должно было быть именно таковым) происходит в фазу полнолуния, которая приходится у Елисаветы на осеннее равноденствие, а через полгода у Марии- на весеннее. Заходим на сайте НАСА в Таблицу фаз Луны по дням в период с 99 г. до н.э. до «нулевого года» (год 0) и убеждаемся, что единственно подходящее сопряжение полнолуний с осенним равноденствием и следующим за ним через полгода весенним — осеннее 25 сентября 13 г. до н.э. и весеннее 22 марта 12 г. до н.э. Следовательно, Иоанн Креститель был зачат в Елисавете около 25 сентября 13 г. до н.э. и родился в дни летнего Солнцеворота 21 июня 12 г. до н.э., а Иисус Христос был зачат в Марии около 22 марта 12 г. до н.э. и родился в дни зимнего солнцеворота 22 декабря 12 г. до н.э. (обрезание ему делали на восьмой день — то есть на Новый 11-ый Год до н.э.).

Далее, ориентируясь на материалы журнала «Имперiя Духа», излагаю тезисно, ибо иначе никогда не закончу:

1. Пара «Иоанн Предтеча + Иисус Христос» — воплощение первозданного «близнечного мифа», и можно найти массу соответствий с древнеарийскими мифами о «небесных близнецах»-колесничих Ашвинах, греческим мифом о сыновьях Зевса и Леды — близнецах-Диоскурах (греческое Dióskuroi, буквально — сыновья Зевса) — смертном Касторе и бессмертном Полидевке) и т.д.

2. День Ивана Купалы сопряжен с рождением Иоанна Предтечи, и соответственно купальская «водяная купель» знаменует рождение обновленного мира из примордиального водного хаоса Ничто, предваряющей крещение Иисуса Христа.

3. Летний Солнцеворот Иоанна Крестителя сопряжен с возвратом умерших — «В отличие от зимних святок, где проводы людьми обожествленных предков, «заглянувших» в наш мир «на день» или «на сутки», но не более, были логическим завершением обряда, во время летнего солнцестояния, на Ивана Купалу, когда светило поворачивало на юг и начиналась «ночь богов». души умерших стремились вернуть обратно на землю для их реинкарнации в живых людей — новорожденных детей» (Жарникова Светлана. Индославы. Точки перехода. Когда предкам возвращаться // Имперiя Духа, Москва, 2009 июль-август, № 4, стр.91).

4. «Вершина лета», или рубеж между «днем богов» и «ночью богов», есть точка перехода — «мировой пожар» уничтожает быть, которое сквозь огонь Конца низвергается в воду за-быть (река Лете) и выныривает в Начале вечного Круга Времени («вечное возвращение»). Более-менее правоверная (то есть подразумевающая высший акт Богосаможертвоприношения) реконструкция глубинного смысла этого эсхатологического не просто небесно-земного, а до-бытийно-за-бытийного события, отразившегося в мифах и обрядах многих народов, приводится в статье Елизаветы Таусен «Тайны праздника Ивана Купалы» (Там же, стр. 76-87):

Во врезке «От главного редактора» Сергей Рябов тонко отмечает (стр. 77), что нырку в воду Ничто (За-Быть) через огненное смыкание Конца с Началом предшествует высший расцвет. Ведь эсхатологически высший акт Богосаможертвоприношения свершается Сплотом Правоверных на вершине научно-технического могущества, прогресса человечества. Не угасание дряхлости, а вспышка воли и мощи! И Сергей Рябов пишет:

«День Ивана Купалы — начало «убывания» видимого света, его высшее свечение перед погружением в Начало — Ночь — Мать и Супругу. Как свеча вспыхивает перед тем, чтобы погаснуть, так и здесь Свет находит своё Исполнение и Завершение. Эти празднования иногда называют летними святками, ведь они отмечаются в день летнего солнцестояния — что есть событие, зеркально противоположное зимнему солнцевороту.

Согласно поверьям, это есть времена, когда границы между мирами видимыми и невидимыми, между «Явью» и «Навью» становятся прозрачней, а то и исчезают вовсе. Иногда считается, что в самую короткую ночь нельзя спать, так как оживают и становятся буквально видны и близки русалки, домовые, водяные, лешие.

Праздничный цикл христианского календаря также воспроизводит во многом знакомую схему превращений вселенского света. Ныне праздник Ивана Купалы в православном календаре соотносим с Рождеством Иоанна Крестителя как образом светоносной звезды, предваряющей грядущее «зимнее рождение» Христа. Его значение сохранилось и в Преображении Господнем, когда нетварный свет становится видимым ближайшим ученикам, но впереди Христа ждёт смерть и ночь Распятия.

Интересно также, что в церковном календаре день Ивана Купалы почти совпадает с днём святых Петра и Февроньи, олицетворяющих любовь и супружеское счастье. Грани любви бесконечны».

Елизавета Таусен пишет, продолжая и детализируя купальскую эсхатологию Сергея Рябова, восходя к исходному двоичному коду бытия сущего, к взаимопринадлежности-взаимоспряженности северного темного женского «земного» инь и южного светлого мужского «небесного» янь:

«Огонь и Вода — Женское и Мужское — Жизнь и Смерть — становятся едины 24 июня (7 июля по новому стилю), в день Ивана Купалы. Священный брак Ивана (Яна) и Девы Купалы древние славяне отмечали разжиганием костров по берегам рек, песнями и хороводами. Купальская ночь — самая короткая в году, важный временной рубеж, когда годовой цикл меняет свое направление. В этот момент всё готово обратиться в бездну хаоса, сам мир и пребывающий в нем человек оказываются открытыми для разрушительного и в то же время оживотворяющего воздействия сверхъестественных сил. Отношение к этим силам в народном сознании всегда было двойственным: с одной стороны, они ужасали, а с другой — завораживали.

Хорошим примером подобной двойственности служит народное поверье, согласно которому ночь на Ивана Купалу — это единственное время в году, когда цветет папоротник. Человек, нашедший его, обретал божественное знание, и вместе с тем обладание волшебным цветком открывало его душу для воздействия нечисти.

Как добыть цветущий папоротник? Согласно легенде, тот, кто не побоится пойти в лес купальской ночью и без тени корысти внимательно взглянет на папоротник, увидит цветок небывалой красоты, освещающий все вокруг. Цветок нужно сорвать и скорее бежать к дому. Главное — нельзя оборачиваться. Своему владельцу волшебный папоротник укажет, где находятся клады, и сохранит от всяческих бед.

Сколь невероятно цветение папоротника, столь же удивителен действительный смысл этого события. Не каждый глаз способен увидеть в бесцветном растении заветный цветок. Легенды говорят, на это способен лишь самый отважный.

Кто же он? — Обладатель чистого сердца, детской души. Сказки его называют Ванькой-дураком или младшим царевичем Иваном. Для него ночной лес окажется подземным царством, а дочь царя подземного царства и царица водной стихии Марена станет невестой смельчаку-искателю. Она и есть то самое сокровище, премудрая богиня-хранительница священного пламени. По возвращении на землю она станет талисманом для своего завоевателя, его счастьем и женой с земным именем Марья. Мифы всех народов содержат подобные сюжеты. Добыча священного огня, пламенного любящего сердца — вот что такое поиски волшебного цветка папоротника.

Праздник. Ивана Купалы отмечался не только славянами. Под другими названиями он распространен в большей части Европы. Даже сейчас в некоторых деревнях, особенно в Малороссии, можно встретить его пережитки. Тайный символический смысл купальских ритуалов можно восстановить, если сравнить мифологию и культы различных индоевропейских народов — греков, персов, индийцев и т.д. Сегодня древние обряды выглядят скорее как народные забавы, но чувство таинственного продолжает жить в сердце каждого человека. А посему мистерия купальской ночи в той или иной форме будет возрождаться — то как неоязыческая реконструкция, то как часть христианского культа, а то и просто как дань традиции. Попробуем дать собственную реконструкцию старинных купальских обрядов.

/стр. 78:/ Путь цветущего папоротника

Обряд первый. Встреча Купалы и Ивана

Сюжет купальской ночи мы находим в дошедших до нас мифах и сказках славянских народов. Зачин происходит в момент первой встречи главных героев. Это могут быть Даждьбог — бог солнечного света и Лада — богиня весны и любви, а могут быть и Иван (в Малороссии называвшийся красиво и коротко — Ян) со своей возлюбленной Купалой. Важно, что изначально подчеркивается связь мужского начала с земным или небесным солнечным светом (иногда с молнией и небом), а женского — с подземным или подводным миром тьмы.

/МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Лада сопоставима с Ледой, матерью происходящих от Зевса божественных близнецов Кастора и Полидевка. Имя Леда некоторые сопоставляют с именем богини Лето и объясняют его в том смысле, что первоначально Леда была олицетворением ночи, матери светил. По другим сведениям, слово Леда есть ничто иное, как встречающееся в ликийских надписях Lada — жена, женщина (госпожа), слово карийско-лелегского корня/

Встреча этих двух начал обыгрывается по-разному. Например, может воспроизводиться следующее действие. Купала сидит у берега реки и срывает цветы в саду Ивана. Девушки и парни, участвующие в купальских играх, поют:

«Дэж ты была, Купалочка?

— У твим садку, Иваничка:

Красочки рвала, Иваничка.

«На што табе Красочки, Купалочка?»

— Вянки вици, Иваничка…» (Украинская песня)

Обратим внимание, что плетение венков в старорусской традиции происходит либо к свадьбе, либо к похоронам, и в том и в другом случае это подготовка приданого, либо к жизни на земле, либо к жизни после смерти. Игровое слияние двух противоположностей «жизнь — смерть» в последующих действиях будет особенно заметно.

Что же касается мифа, то в нем повествуется о том, как Даждьбог увидел с неба прекрасную Ладу с золотой косой. Та ездила по морю в золотой лодке, гребя серебряным веслом, и плескала водой на Даждьбога. Конечно, после такого обворожительного кокетства великий бог солнца полюбил Ладу.

Здесь интересный момент, свидетельствующий о динамике мифологических образов. Богиня плодородия и весны Лада в некоторых повествованиях указывается как мать Даждьбога, а не как его невеста. На самом деле здесь нет никакого противоречия, ибо качество его матери она приобретет уже после их брачного соития в новом году. А пока отмечается своеобразный «Новый год наоборот», и для ясности Ладу следует называть Мареной — богиней смерти, или Купалой — девкой из подводного царства, подлежащей выкупу сватами суженого.

Миф указывает на дальнейшее ритуальное действие. Даждьбог едет к морскому царю сватать Ладу.

Обряд второй. Смерть Ивана

Однако невеста оказалась не проста. Она дочь свирепого правителя мира мертвых. И, конечно, как это привычно нам по сказкам, морской царь убивает жениха. Кстати, после того, как Даждьбог сватается к своей возлюбленной, его имя меняется. И теперь его зовут Иван. Его-то и везут полумертвого, а мать оплакивает своего сына, проливает слезы о том, что Янка покинул ее, родную землю:

«Ой сынок Янка.

За кого голоуку положиу!

Чи за пана-ойца стараго,

Чи за матку родную,

Чи за братийка молодаго,

Чи за сястрицу малую?

Да ни за пана ойца стараго (Перуна),

Да ни за маточку родную (Имарглу),

Да ни за братийка молодаго (Велеса),

Да ни за сястрицу малую (Денницу):

Положиу голоуку за дэвку,

За ея цихие походы,

За ея низкие поклоны». (Белорусская песня)

/стр. 79:/ Обряд третий. Похищение мертвой невесты

Купале негоже было оставаться в царстве своего отца. Она полюбила Ивана и воспользовалась тайным знанием жизни и смерти, которым обладала лишь она одна в силу своей причастности к миру иному, чтобы исцелить своего суженого. И, надо сказать, после такой смерти Иван очистился, стал еще краше и полностью готов к следующему действию.

В мифе Иван выздоравливает и женится на Купале, перед этим похитив ее у отца.

Невеста тщательно готовится к похищению: в купальскую ночь перед рассветом девушки выбирают самую красивую, раздевают ее донага и голое тело опутывают цветами и обвешивают венками, а иногда одевают в подвенечное платье. Потом Дева Купала идет в лес, а другие девушки пляшут и извиваются вокруг нее. По окончании праздника Дева Купала, так же как во время свадебных ритуалов, надевает венки на головы своих незамужних подруг.

Находясь в центре хоровода, Купала теряет одно из качеств воды — подвижность. И это очень важно. Потому как она становится водой другого качества… Иногда она называется мертвой водой, и не только потому, что она невеста из глубинного царства, но и потому, что она недвижима. Однако с качеством недвижимости связан и покой, т.е. то, без чего невозможно вхождение в вечность, которая превыше любого покоя и подвижности. Именно она, вода мертвая, в этот момент мистерии нужна Ивану для его выздоровления. Это и есть Купала, приготовленная к свадьбе. Воскресения нет без смерти — в этом тайна.

/Стр. 80:/ Похищение невесты из царства мертвых в обряде выглядит примерно так: в начале повторяется обряд приготовления невесты: девушки берут ветку дерева и оплетают её венками из цветов и лентами. Иногда вместо ветки — чучело Марены (богини водного царства). Затем вокруг ветки или чучела девушки водят хороводы и поют печальные песни:

«Ходыли дивочки коло Мареночки,

Коло мою Вудыло (Вудыло — водный, мокрый) Купала;

Купала под Ивана».

Последние слова — сошествие огня на водяную лилию, или папоротник. За словом — действие — вдруг появляется толпа молодых мужчин, которые пытаются порвать цепь хоровода и завладеть Мареной-Купалой. Девушки отчаянно пытаются защитить свою божественную подругу, однако терпят неудачу.

Заветный цветок сорван — что же дальше?!

Обряд четвертый. Жертвоприношение девы

Символ Девы Купалы — чучело Марены или просто большой кол со снопом и соломой ставят в основу костра /стр. 81:/ и поджигают. /Правильный купальский костер имеет определенную форму: в центре костра находится столб, который обвязывают лентами и цветами/. Итак, Купала восходит на костер, чтобы оживить мертвого Ивана. Во время прыжков через костер поется песня, где очевидна замена слова «под» на слово «на»:

«Купала на Ивана,

Где Купала ночевала?

Капала на Ивана,

Купала на Ивана»…

Это и есть начало кульминационного момента свадьбы — переход (прыжок) в иное бытие, обретение другой формы существования.

Обряд пятый.

Свадьба: После того, как жених с невестой обменялись собственными жизнями, начинается их единение. Огонь становится символом жертвенного скрепления брачного союза — один из смыслов прыжков через костер. Прыгают пары, держась за руки, причем к этому действию допускаются только неженатые и незамужние.

Ночь страсти: Основное переживание ночи на Ивана Купалу – страсть. Корень «куп» /сравни «совокупляться»/, входящий в состав слова Купала, означает помимо всего прочего «страстно желать». Эта эмоция и есть как бы субстанция всего ритуального действия. Страсть должны выражать все присутствующие. Это состояние жара. В нем души участников сравнимы с тем веществом, которое готово возгореться от пламени, от искры, которую они страстно желают. Хранительницы жара — женщины. Есть белорусский рассказ о том, что папоротник (также называемый водяной лилией) вспыхивает красным цветом в момент, когда на него спускается молния. Молния – символ мужского начала, искра из сердца любящего Ивана. Ожидание огня, его призвание и возгорание им – главные события купальской ночи.

/МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Держим в уме напрашивающую рифмовку — Зевс, обернувшись лебедем, совокупляется с Ледой (= Купала), когда она купается, и это происходит в полнолуние, ибо Леда беременеет и в результате рождаются божественные близнецы Кастор и Полидевк. Это событие тоже можно сопрячь с таинством купальской ночи/

Купание и выкуп, очищение и расплата: Среди обрядов второго этапа праздника встречается очень интересный мотив выкупа, характерный также для славянских свадеб. И Купала и Иван — главные участники выкупа. Каждый — мифологически по разным причинам.

Всем известны русские сказки, в которых нерадивый земной царь из-за своей жадности, нетерпеливости или праздного любопытства попадает в западню к царю подводного мира. И, чтобы выбраться из плена, откупается своим сыном-царевичем. Так завязывается сказочное повествование о путешествии царского сына в мир иной, где он встречает свою прекрасную водяную суженую.

Мотив выкупа часто встречается и в купальских песнях. Так разыгрывается торг с родственниками в следующих словах;

«Сегодня Купала, а завтра Ивана,

Чим мини, моя мати, торговати?

Позыву я свекорка продавати —

Роднова батинка купавати.

Здишевила свекорка, здишевила —

Роднова батинку не купила.

Сегодня Купала, а завтра Ивана;

Чим мини, мая мати, торговати?

Повизу я свекруху продавати,

Родную мати куповати.

Здишевила свекруха здишевила,

Родной матинки не купила и т.д.» (Белорусская песня)

Очевидно, тот, кто продан, тот «искуплен» или «искупан». Поскольку речь идет о воде, то здесь продать всё равно, что вымыть, очистить, спасти.

Возможно, речь идет о каком-то обмене или договоре со сверхъестественными силами или с богами подводного мира. А договор, как известно, в древности скреплялся жертвой. Богу Купалу приносили жертву купаньем, что, кстати, не всегда было безопасным — ведь именинник в канун праздника Ивана Купалы — Водяной, и он может не отпустить купающегося, сочтя его подкуп недостаточным для выкупа дочки, которую потому и кличут на Руси Девкой Купалкой.

Что касается Ивана и Купалы, то они выкупают друг друга взаимным самопожертвованием. Сначала огонь-Иван гибнет в воде от руки морского царя, а потом и Купала отдает себя в залог смерти Ивана, сама сгорая на костре. И именно этим абсолютно невероятным образом обеспечивается их священный брак.

Последовательность: «Сегодня Купала, а завтра Ивана…» — это и есть две жертвы, Ивана за Купалу и Купалы за Ивана. Такая жертва необходима и для очищения новобрачных, и для приготовления их к вечной жизни.

Есть мнение, что язычники приносили в жертву богам людей. Но если внимательно вглядеться в смыслы языческих ритуалов, то мы увидим, что в жертву приносят себя сами боги, символически обозначенные стихиями. Огонь приносит себя в жертву воде и возвращается к земле. А вода приносит себя огню, чтобы продолжить свой род. Жертвы человеческие становятся ненужными.

Взаимное самопожертвование: Сначала огонь в образе земного царевича жертвует собой ради своей возлюбленной и погибает. Потом вода, невеста Ивана, предает себя огню. Затем огонь предает себя женщине. Это двойное самопожертвование. Однако важно и следующее действие — огонь кидается на воду. Почему же недостаточно той воды, что взошла на костер? Почему вокруг костра, в центре которого неподвижно пребывает та, что недавно была богиней мертвых, пляшут и крутятся девушки? Это можно представить в виде круга подвижных, живых вод, окружающих совокупляющуюся пару — огонь, в центре которого вода-неподвижная. Данный образ подтверждается действием — горящее коло (или венец невесты со свечой в центре) спускается на реку.

В священную ночь белорусские девушки надевают эти заранее подготовленные венки, а под утро пускают их на воду с зажженной свечой. Такой же венок, самостоятельно сплетенный и освященный в церкви, и по сей день является обязательной частью заупокойного «приданого» каждой пожилой женщины западнобелорусских деревень

После всех этих действий Иван становится Ярилой — богом силы, а Купала — Матерью Сырой Землей.

Обряд шестой. Вечная жизнь. Вторые похороны. Кого и зачем хоронят в Великий день солнцестояния?

Часто праздник Ивана Купалы рассматривался как праздник урожая и проводов солнца. Захоронение бога /Стр. 83:/ Ярилы представлялось как захоронение солнца. Эта интерпретация не столько неверна, сколько бедна. Ведь, очевидно, это уже вторые похороны огня на протяжении всего праздника. Первый раз хоронили Ивана-Даждьбога после того, как его убил повелитель подводного царства. Зачем же нужны вторые похороны? Собственно говоря, это уже не похороны, а проводы в жизнь вечную, которые осуществляются посредством двух действий.

/МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Здесь следовало бы сопоставить этот обряд с христианским учением о «смерти второй» после Страшного Суда, сопряженной с «морем», «озером», водной бездной — «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» (Апокалипсис 20:13-14). Подробнее о смысле «второй смерти» и о проводах в «жизнь вечную» в контексте модели «вечного возвращения» (Колесо Времени) — смотри мои заметки по прикладной эсхатологии/

Первое действие: часть огня отдается воде. От купальского костра поджигают коло (колесо) и бросают его в воду (здесь символ смерти или ночи). Оттуда из материнского лона «первичных вод», в день зимнего солнцеворота, восстанет новый Царевич, Новое Солнце, «Божич», говоря языком древних славян, богомладенец AION и Дитя-Христос. То есть первое действие — это продолжение жизни на земле. Так происходит зачатие всех новых вещей, которые будут вынашивать воды с тем, чтобы родить в новом году.

Второе действие: собственно захоронение Ярилы. Куклу в образе мужчины с четко обозначенными половыми признаками клали в гроб и провожали с рыданиями и возгласами те же женщины, что недавно неистово плясали вокруг костра. Это воды жизни провожают «старого бога» в землю. Там он останется вплоть до своего нового рождения уже в середине зимы.

Символ чередуется с аллегорией. Сначала круг на воде, потом девы у гроба Бога. Этим объясняется не совсем понятное удвоение образа предания огня воде, а потом земле.

Собственно говоря, это уже не похороны, а проводы в жизнь вечную, которые осуществляются посредством двух действий.

/стр. 85:/ Невеста была мертва, а жених жил вечно. А может, всё было наоборот?

«Будь вечно мертв в Эвридике», — эти слова предназначены тому, кто решил завладеть прекрасной Эвридикой, нимфой из греческой мифологии. Она находится в царстве мертвых, и ее муж, бог Орфей, спускается в мир теней, чтобы вернуть свою жену на землю.

В купальских обрядах большую куклу из соломы, одетую в женскую рубашку или подвенечный наряд (это и есть Купала), часто ставят под дерево, которое получает имя Марена. В свою очередь, Марена — женское божество смерти. Получается, что Купала мертва и принадлежит смерти. Не зря подружки водят вокруг нее хороводы и поют печальные песни. Это первое погребение.

Освободить Купалу должен мужчина, отправляющийся на её поиски. Он, Иван — Ян, носитель огненной сущности, смело вступает в противоположную стихию. Как пламя он должен погибнуть в воде. Но ставки очень велики, а потому он идёт в царство мертвых. Огонь приносит себя в жертву.

Этот мотив вполне соответствует сюжетам из других культов и является универсальным. Например, жертвоприношение /точнее – саможертвоприношение/ огня встречается в Индии, Греции и в Иране.

И происходит чудо! Вода претворяется огнем в его хранительницу. Мужское, умерев в женском, не просто спасает женщину-Купалу, но само становится вечным Яном.

Это и есть основной смысл купальской ночи, часто осуждавшейся христианскими проповедниками за нечестивость. Это время и пространство между двумя мирами — земным и подземным. Это ритуальное превосхождение многих табу. По некоторым свидетельствам древних источников, мужчины и женщины в эту ночь должны совершить то же самое, что, вопреки законам природы, совершают огонь и вода. Цель совокупления мужчины и женщины — священный огонь. Его форма — женская, его содержание — мужское. В ритуале огонь должен быть выброшен на воду в виде свечи на венке или в виде горящего колеса.

Это третье погребение — только уже для вечной жизни пламени в воде, мужчины в женщине в их огненном единстве.

/Стр. 86:/ Как невеста становится матерью

Слова «Даждьбог», «Иван» и «Ярило» — это имена одного и того же бога в разные моменты его жизни. Даждьбог — бог-солнце на земле, Иван — поистине «болван» (по белорусскому наречию), горящая головешка, брошенная в воду на произвол судьбы, а Ярило — огонь совершенный, познавший женское начало. Так и богиня именуется по-разному, то Купала, то Марена, то Мать Сыра Земля. Обо всех её именах мы можем только догадываться.

Как царевна подводного мира она Марена, как невеста Ивана — Купала, как земная жена — Марья, а как его мать — она Мать-Земля. Так невеста становится матерью — вода, остановившись в своем течении, превращается в землю, и дает силу воскрешения всему, что прежде погубила, будучи буйной водной стихией.

Иван познает свою жену, входит в нее и видит в ней свою будущую Мать. Земля же, как мать, вынашивает нового Даждьбога, нового Ивана, но воспоминание о её водном происхождении встречается в древних текстах. Например, в индийских ведах Агни (бог огня) — «сын вод»: «Ты Агни, как Варуна рожден был (Бог Вод), Митрой Ты будешь, когда воспламенеешь, в Тебе, «Сын Силы», все боги, Ты — Индра для смертного, приносящего жертву» (Ригведа).

Иван стал Ярилой, а Купала — Матерью-Землей (Ладой в новом году). Она знала об этом превращении еще тогда, когда он шел на смерть ради нее. Тайна её знания — жизнь вечная. Для описания этой жизни миф нашел весьма своеобразный способ: сделать жену Купалу матерью Ладой, а мать — невестой.

Обретение вечности

День Купалы — это пропасть между мирами, дыра во времени нее, как в сказке, влезает Иван-Дурак и становится Иваном-Царевичем.

/МОЙ КОММЕНТАРИЙ: Сравни христианское – «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет» (Апокалипсис 10:5-6). Правоверное истолкование в контексте модели «вечного возвращения» (Круг Времени) – в моих заметках по прикладной эсхатологии/

Через соединение с прекрасной женой, омытый подвижными водами, Бог возвращается в землю, к своей Матери. Его жена и есть его изначальная мать, а потому именно она дает ему жизнь вечную. Обратившись к внутренним материнским водам (мертвым водам), Даждьбог-огонь оживает и соединяется со своей женой. Теперь она в нем пребывает как его мать. А он оплодотворяет ее как отец нового бога, которого будет вынашивать вода внешняя. Теперь мертвый Бог жив вечностью своей жены, внутри неподвижной, а вокруг него изменчивой. Она его мать как земля, вынашивающая в себе его новую жизнь, она его жена, пребывающая внутри него, и она мать его детей и всего мира как вынашивающая его семя.

Купала! — Женский день!

Огонь — стихия подвижная и, в то же время, неизменно сохраняющая свою форму. Это символ Даждьбога — подателя жизни, он же Иван — главный герой праздника летнего солнцестояния, или Перун, который, согласно поверьям, спускается на папоротник, отчего тот начинает цвести. Что же делает его верховным божеством? Что дает ему возможность править всем миром? Ответ — он познал время и вечность. Кто же дал ему это знание? А тот, вернее, та, кто им владеет.

Символика ритуального действия праздника Ивана Купалы сводится к одной формуле: огонь в воде — вода в огне — огонь в земле — огонь из воды. Мифология связывает водную и земную стихии с женским началом, а /Стр. 87:/ структура обрядовой жизни многих древних обществ повторяет указанную формулу, в которой женщине принадлежит особое место. «Так то матки нам подали (передали), сами также от других переняли, чтобы на день святого Яна всегда соботка пылала», — поют девушки в купальскую ночь.

До сих пор жив образ женщины как матушки-прародительницы, Праматери всего живого, в том числе вечно живого Бога Солнца. Она обладает знанием жизни и смерти, а потому может управлять процессами перехода одного состояния в другое. В таком качестве это уже женщина-повелительница царства мертвых. Ее знание хранится бережно и передается из поколения в поколение ее девственным дочерям. Они же в древних культурах, в частности в римской, известны под названием весталок — хранительниц священного огня, невест верховного божества. Из своей среды они выбирают главную жрицу, осуществляющую тайное знание преданием себя в жены огненному богу с тем, чтобы обеспечить ему вечную жизнь, вернуть его к Праматери.

Странные законы соединения несоединимых начал, огня и воды, жизни и смерти, превращают святых дев в пребывающих в безумном экстазе вакханок (образ из древнегреческого культа). Но затем они становятся плакальщицами, словно вода реки, сопровождающими гроб со своим живым богом.

Сакральный календарь

Ивана Купалу иногда называют летними святками, ведь он отмечается в день летнего солнцестояния — зеркально противоположное событие зимнему солнцевороту, зимним святкам. В священном пространстве и времени древних культур особенно важны четыре точки: в пространстве они образуют крест или пересечение двух дорог, а во времени — праздничные дни летне-зимнего солнцеворота и осенне-весеннего равноденствия. Эти точки символизируют не просто переход к новому временному режиму. Построенные из них линии образуют точку пересечения. Пятая координата, символически обозначаемая шестом, костром или столбом с изображением божества, — это сам Бог, властелин пространства и времени, в течение года претерпевающий качественные преобразования в своей сущности.

Поэтому можно сказать, что Он не только в центре, но и в каждой точке континуума. Вместе с его состояниями меняются и его имена. Причем это прослеживается не только в чисто языческой традиции, но и в рефлексии языческих верований христианством. Так, в христианско-германском календаре на месте зимнего и летнего солнцеворота, в «воде» и на небе, находятся два Иоанна, Креститель и Апостол. Праздничный цикл христианского календаря воспроизводит знакомую схему превращений божества: так сын Божий рождается и приходит на землю с проповедью, приносит себя в жертву и страдает на кресте, воскресает и возносится на небо. Все это происходит из любви ко всему живому, что, как уже было отмечено, является главным переживанием, возможно, только излишне эмоциональным по своему выражению, языческих празднеств рождения и смерти солнечного бога».

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

— Мерлин Британии — один из моих советников, — сухо отозвался Артур, и так будет всегда, Гвен. Те, кто прислушивается

— Мерлин Британии — один из моих советников, — сухо отозвался Артур, и так будет всегда, Гвен. Те, кто прислушивается