«К нам ворона весну приносит»

На Руси ворону не очень любили – считалось, что эти птицы нечистые и зловещие, питаются падалью, громко и пронзительно каркают. Предвестником смерти у многих народов слыла эта черная птица. Однако, у коренных народов Севера ворона считается птицей, несущей на хвосте весну и жизнь.

Как известно привычный для нас Новый год ханты и манси не отмечают. Для них начало года – это весна, время, когда природа пробуждается от криков первой птицы – вороны.

Ворона – первая птица, которая прилетает на Север. Она начинает вить гнезда и громко каркать, зовя весну и пробуждая природу. Более того, ворона считается покровительницей матерей и младенцев. Актриса Любовь Рочева: «Женщины – продолжатели рода, поэтому я считаю, что это – очень важный для нас праздник».

В этот день из детских люлек выгребали старые древесные опилки (так называемый мокрый цап, который использовался для впитывания влаги), заменяли свежими. Использованную стружку высыпали все в одно место на окраине селения под пеньком. Считалось, что ворона, прилетев с юга, садится на теплые стружки и греет лапка. Мох, на котором видели птицу, стелют в люльки под младенца.

В вороньей песне, записанной на р. Северной Сосьве есть слова: «С моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми гнилушками я присяду. Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть родятся, долгоживущие мальчики пусть родятся!»

Легенды о вороне

О воронах складывались легенды. Одна из которых гласила о том, что ворона раньше имела белый окрас, но провинилась и стала угольно-черной. Ворона жила с людьми в чуме как домашняя птица. Но наступили тяжелые времена, людям самим нечего было есть. Они выгнали ворону, и та полетела искать пропитание. Птица покружила и увидела падаль. Наклевалась вдоволь и полетела обратно к людям. Но оперение вороны поменялось и стало черным. Люди прогнали птицу, потому что, как бы ты не бедствовал, а до низости опускаться нельзя.

Погнали люди ворону, а она все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона – первая вестница весны на Севере.

Другая хантыйская легенда рассказывает о том, что ворона является прародительницей ханты. Как-то весной прилетела ворона в наш северный край. Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. Собралась она с силами и каркнула во все горло. Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над просторами Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось в Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля, проснулся человек. С этого дня и начался род ханты. Люди были очень признательны вороне. И был тот день седьмым от начала месяца твердого наста. Ун кер тылыщ 7 – мет хатл».

Обычаи и традиции

По традиции в Вороний день ханты и манси на священных местах готовят пищу на костре, молятся духам, кланяются березе. Береза – это символ женщины (как мы уже упоминали ранее, ворона считается покровительницей женщин). На деревья повязывали разноцветные лоскутки, монеты, кукол и бублики, которые символизировали солнце. После праздника все на прощание обязательно кланяются священному дереву, трижды поворачиваясь вокруг собственной оси по ходу Солнца.

Сургутянка Пелагея Хлобыстова рассказала, что ленточка на дереве – это подарок богу Торуму. По поверьям, бог обязательно исполнит одно желание. «Раньше ведь не интересовались нашей культурой: «Ой, это хантыйское не интересно, пошли дальше», а теперь вот более стали чувствовать за последние годы. Лет 10 с уважением относится к нам уже, какая у нас интересная культура», – рассказывает женщина.

Ханты и манси заботились и о будущем доме пернатой гостьи. В этот день малыши делали своими руками гнезда из веток, камышей, украшенные яркими лентами. Считалось, что чем больше гнезд, тем добрее будет священная ворона.

Подражая криками птиц, участники праздника приглашали всех к общей трапезе. На стол обязательно подавались уха и мясной суп. Также неотъемлемой частью праздничного стола считался суп из тетерева. Эта птица в отличие от вороны не считалась у аборигенов священной. Кроме супа на стол подавали уху из трёх рыб: щуки, окуня и муксуна. Саламат и печеных птичек.

Затем у мужского дерева закалывают оленя, и в момент смерти жертвенного животного три раза кричат «туруму», как бы провожая оленя из этого мира в мир иной. Шкуру и череп оленя вешают на святое дерево. Вкусив свежую оленину, празднующие должны выпить по две чарки и свежей оленьей крови.

После пиршества устраивали игры и танцы. Молодые люди могли показать свою удаль и силу в национальных видах спорта: бег с палкой, тройной национальный прыжок, борьба, метание тынзяна на хорей. Всего 7 дисциплин. На Вороньем празднике исполнялись традиционные мансийские танцы «Куринька», «Акань, акань», «Ойкаикв».

Вороний день по-хантыйски «Вурна Хатл», принято отмечать вторую субботу апреля. С 2013 года в Югре этот праздник стал официальным и за несколько лет завоевал популярность в Югре. Посмотреть на шоу, отведать национальной кухни, прикоснуться к таинству древнего народа найдется много желающих.

В этом году праздничные мероприятия пройдут на территории гостиничного комплекса «Югорская долина». Старт 12 апреля в 13:00.

Наступил апрель, за окнами появилось веселое щебетание птиц. Различим голос вороны – это значит, что приближается один из почитаемых традиционных праздников обско-угорских народов – «Вороний день».

В более ранние времена праздник проводился с появлением птиц (установленной даты не было). Под влиянием христианской традиции Вороний день стали отмечать 7 апреля, в Благовещенье. С 2011 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре праздновать Вороний день принято во вторую субботу апреля.

Из истории праздника.

Серая ворона – одна из первых птиц, прилетающих в Западную Сибирь в апреле. Это время у народов ханты и манси связано с переходом на новый годовой цикл. Ворона выступает в роли посредника между зимой и летом, она символизирует смену времени года. Ворону считают также птицей, приносящей вести и детей.

Празднование сопровождалось обрядом угощения вороны. Основные участники обряда женщины и дети. Приготовления начинали заранее. В каждом доме пекли мучные изделия, варили кашу «саламат», готовили разноцветные полоски материи, к концу которых привязывали монеты из серебристого металла, делали «утиные гнезда», в день празднования собирали яйца, ставили угощения, просили здоровья и благополучия детям, пели песни, рассказывали старинные рассказы, следили за поведением ворон.

Отношение северных народов к вороне отражено в песнях и сказках. Предлагаем посмотреть мультфильм о празднике «Вороний день», созданный Василием Коробовым, 14-летним мультипликатором из Салехарда.

Священная птица

Суровые климатические условия северных регионов не особенно привлекают живность, поэтому к каждой зверюшке и птице коренные народы относятся с трепетом. И воронам, которых в средней полосе не слишком уважают, ханты искренне радуются, ведь их появление в этих краях связано с грядущей весной. По одной из легенд именно карканье вороны пробудило первого человека из мёртвого небытия. Считается, что эта птица покровительствует материнству и деторождению: в её облике на землю спускается небесная богиня, посылающая с солнечными лучами души новорождённых. Ежегодно матери выкладывают специально для ворон берёзовую труху из детских колыбелей, и благодарные птицы на следующий год даруют ещё потомство, чтобы им было где греть озябшие лапки ранней весной – такая вот взаимопомощь и согласие. Ворону почитают как священную птицу, её убийство относят к серьёзному греху – расплаты перед высшими силами не избежать.

Как отмечают Вороний день

Вороний день всегда приходился на первую половину апреля и изначально был привязан к новолунию и появляющимся к этому времени воронам. Позже случилась привязка даты к православному календарю и собственно Благовещению. Так что у северного праздника Ӯринэква хōтал появилось конкретное число – 7 апреля.

Ранним утром детей будит возглас: «Вставайте! Ворона прилетала, подарки принесла!». Обрадованная детвора выскакивает из постелей и несётся во двор, где их уже дожидаются развешенные по ветвям деревьев связки калачей, игрушки, яркие ленты и ткани на платья. Девушки и женщины наряжаются: весь год они готовили одежду специально к этому празднику. Для крылатого вестника весны загодя сооружают гнёзда, чтобы угодить любимой птице.

Ещё не покрывшиеся листьями ветви деревьев расцветают от повязанных лент. Эти лоскутки – загаданные желания о счастье, благополучии, любви и изобилии. Люди верят, что боги обязательно заметят и исполнят самое заветное. В этот день высшие силы особенно чутко слышат земные разговоры, поэтому о плохом стараются не упоминать. Напротив, хвалят детей, рассказывают друг другу о замечательных мужьях и жёнах, хвастаются благополучием – чтобы создать позитивное энергетическое поле и привлечь больше удачи.

После поклонения духам и обрядов очищения принято веселиться – петь национальные песни, разыгрывать театрализованные сценки, сочинять заклички, танцевать – всё в этот день посвящено вороне, героине праздника. Все месте собирались на большой поляне или на берегу реки, обязательно устраивали соревнования среди мужчин: борьба, гонки на нартах, перетягивание каната, метание топора, бег в мешках.

Как же без угощения? Гостей потчуют наваристой ухой и крепким травяным чаем. Непременно готовят саламат – нежную кашу из жирной сметаны, сливок и муки. На столе присутствует множество рыбных блюд: студень из стерляди, котлеты из щуки, строганина из осетра.

За виновницей торжества наблюдают особенно внимательно. Ворона – очень чувствительная к капризам погоды птица, поэтому по её поведению можно предсказать некоторые природные явления. Если ворона купается, то готовятся к ненастью, а если сидит на земле, то предвкушают потепление. Раскаркавшаяся стая предупреждает о морозах, а рассевшаяся на нижних ветках – о сильном ветре. Смотрели и куда сядет первая прилетевшая ворона – если выберет невысокое дерево, то весна будет короткой.

Завершается праздник чаепитием и подарками – Новый год же! Женщины получают сукно на платья, мужчины – рубахи, дети – разнообразные мелкие гостинцы. Напоследок кланяются священному дереву ели, обвязанному ленточками, и, повернувшись по ходу солнца, расходятся по домам. Вороний день прошёл, пора готовиться к весенним хлопотам.

Путешествуй по России в ЭТНОМИРе

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

В этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР» всегда рады гостям. Приезжайте гулять, расширять кругозор, восполнять пробелы в знании своей и других стран! У нас масса экскурсий, которые проходят в интерьерах, соответствующих описаниям, где можно увидеть предметы быта народов, о которых ведёт речь экскурсовод. На мастер-классах можно освоить одно из ремёсел, сделать своими руками традиционный оберег и памятный сувенир в одной из известных техник.

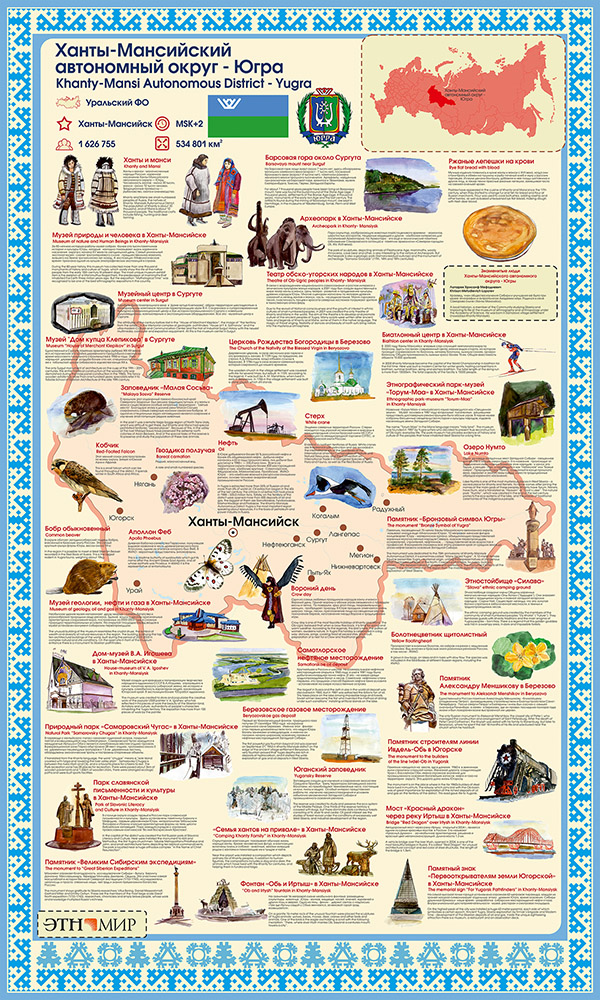

Уникальная галерея «Путешествие по России», расположившаяся вдоль северного фасада 7 павильона Улицы Мира «Вокруг света», знакомит с каждым регионом прекрасной, многоликой, необъятной России. Все 85 субъектов федерации представлены информативно и красочно.

Информационный щит «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра» – иллюстрированный рассказ о главных достопримечательностях региона.

07.04.2020 Вороний день

7 апреля народы ханты и манси встречают ежегодный весенний праздник «Вороний день». «Вороний день» – это день прилета первых птиц, пробуждение природы после долгой зимней спячки. Ворона почитается обскими уграми как птица сулящая семьям здоровых детей, а стадам – хороший приплод оленят. В Вороний день готовили мясо оленя, ходили в гости, танцевали традиционные танцы.

В мифах народов ханты и манси Ворона – вестник весны, символ пробуждения и обновления природы. Вороны первыми прилетают, начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая саму природу. Ворона считается древней покровительницей матерей и младенцев.

Ханты и манси издревле почитают ворон – эти умные птицы, улетающие осенью, возвращаются в родные места, принося с собой радостную весть о приходе весны и о рождении крепких и здоровых детей. Праздник сопровождается песнями, в которых прославляются вороны. Вот что поется в одной из таких песен: «С моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми гнилушками я присяду. Замерзшие ножки свои отогрею. Долгоживущие девочки и мальчики пусть родятся!».

Прилёт вороны связывается с приходом весны и тепла, ведь именно вороны прилетают первыми, начинают вить гнезда и громко каркают, пробуждая природу. На ветки берёзы повязывают лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, желая близким людям всего наилучшего в жизни.

О воронах существует много легенд. Одна из которых гласила о том, что ворона раньше имела БЕЛЫЙ окрас, но провинилась и стала угольно-черной. Ворона жила с людьми в чуме как домашняя птица. Но наступили тяжелые времена, людям самим нечего было есть. Они выгнали ворону, и та полетела искать пропитание. Птица покружила и увидела падаль. Наклевалась вдоволь и полетела обратно к людям. Но оперение вороны поменялось и стало черным. Люди прогнали птицу, потому что, как бы ты не бедствовал, а до низости опускаться нельзя. Погнали люди ворону, а она все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона – первая вестница весны на Севере.

В Вороний день ханты и манси накрывают столы, готовят праздничное блюдо «саломат» — густая каша из мяса и муки грубого помола, пекут пироги с рыбой и ягодой. Угощение окуривают чагой, затем гостей приглашают к накрытому столу.

С 2011 года Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлено, что День коренных малочисленных народов Севера автономного округа «Вороний день» является официальным праздником автономного округа.

Вороний день. Праздник традиционный для второй половины апреля, связан в представлениях коренных народов Севера с прилетом вороны, с приходом настоящей весны.

По-хантыйски это – Вурнга хатл, по-мансийски название звучит как Урин эквахотал. Согласно древней мифологии хантов и манси сия весенняя птица символизирует для северян пробуждение, обновление природы и возрождение жизни. А по большому счету Вороний день воздает должное женщине-матери, ее сфере деятельности (как будничной, так и сакральной) – рождению детей, продолжению человеческого рода, заботе о благополучии семьи, ее здоровье и достойном будущем…

Пернатой виновнице торжества, символизирующей мифологическую небесную деву, покровительницу женщин, семейного счастья и благополучия, в «её» день возносят молитву о рождении малышей. Ханты и манси так ее и называют – Мать-Ворона. Правда, в некоторых районах, например, на реке Конда, как таковых вороньих праздников нет, но соответствующее представление о самой птице и там связано с заботой о воспроизводстве жизни, здоровье и благополучии народа.

«Ворона – чистая птица», – утверждают северные ханты. Их семьи, живущие на берегах реки Сыня, на священных местах испокон веку готовили в этот день пищу на костре, молились духам, кланялись березе. В качестве даров приносили ленточки и лоскутки, специально изготовленных куколок. Исследователи народных обычаев постоянно отмечают много схожего у весенних праздников ханты и манси, а главное, в них всегда и обязательно подчеркивается особая роль женщин и детей, непременно используются птичьи атрибуты, а украшенное дерево является своеобразным центром праздника, местом жертвоприношения… Девушки и молодые женщины, украшая деревья лоскутками разноцветных тканей, монетами, бусами, платками, хороводят и произносят пожелания: «Пусть пищи хватит каждой паре!», «Пусть хватит пищи и людям, и птицам!». Дети радостно забираются на деревья и всяк на свой лад каркают с высоты, подражая голосу и повадкам весенней птицы. Есть в древней традиции особая примета: если ворона садится на высокое дерево, год будет благополучным…

И действительно, этот день несет на север Благую весть, весну, тепло и солнце. В старые времена празднично одетые люди собирались в домах, ходили друг к другу в гости и готовили много еды из мяса. Ивдельские манси, к примеру, обязательно варили «саламат» – густую кашу из крупы с водой. Ели ее и на торжестве по случаю рождения ребенка. Пища, приготовленная из отдельных зерен, означает ростки новой жизни. Непременный элемент праздника – традиционные мансийские танцы. Исполняют их под аккомпанемент струнного музыкального инструмента – саигвильтата. Народная хореография, по сути, имитация весеннего поведения птицы. Танцы имеют и магическую функцию, исполнители как бы подчеркивают близость вороны к мифологической героине Сянь Калташь – прародительнице, определявшей судьбы людей, отмечавшей их жизненный путь на священных бирках, помогавшей женщине при родах.

Исследователи Вороньего праздника отмечают его отголоски также в традициях селькупов, салымских, васюганских, ваховских, александровских и среднеобских ханты, чулымских тюрков, барабинских татар, эвенков, коми, удмуртов. Интересно, что у восточных башкир тоже есть весенний обряд, который называется «Воронья каша» и, по сути, являет собой тот же весенний женский праздник. Характерные особенности ритуала также свидетельствуют о далеких связях предков башкир и обских угров, хотя, как утверждают, в настоящее время прямых контактов в плане традиционной культуры между ними нет.

Что касается представителей коренных этносов, проживающих на юге области, то они ежегодно отмечают Вороний день на территории археологического музея-заповедника на берегу озера Андреевское в окрестностях Тюмени. Здесь вот уж который год возвышает к небу свой конус самый настоящий чум, напоминающий о том, что на этой священной земле когда-то в далекие времена жили ханты и манси. Участники праздника каждый апрель повторяют старинное действо – они разводят ритуальный костер. Люди в ярких нарядах радуются, поют и пляшут, на их лицах расцветают улыбки, а в душах ликует весна. «Если устроили пир – позовите бога и своих духов!» – традиционный древний клич сменяется обрядом дымоокуривания, призванным очистить людские мысли и души, после чего шаман просит духов-помощников, духов-покровителей принести всем удачу и счастье. «Чтобы дальняя дорога наша была короткой, а узкая – широкой!» – напутствует всех шаман.

Нынче Вороний день выпадает на 19 апреля на 14 часов. Место встречи прежнее – археологический музей-заповедник на берегу озера Андреевское под Тюменью.

Содержание

- 1 День оленевода, охотника и рыбака

- 2 Вороний день — праздник весны, любви и встреч

- 3 Медвежий праздник

- 4 Проводы лебедя

День оленевода, охотника и рыбака

День оленевода, охотника и рыбака – праздник, организованный не так много лет назад, но он прижился и стал постоянным в Сургутском районе. Праздник проходит в конце марта месяца, когда оленеводы, охотники и рыбаки выходят из тайги и тундры, чтобы сдать продукцию традиционных промыслов по окончанию охотничьего сезона и пополнить запасы продовольствия, пообщаться между собой, пройти медицинский осмотр, решить возникшие проблемы, показать себя и свою удаль. Для последнего, организуются спортивные соревнования: гонки на оленях, гонки на снегоходах, прыжки через нарты, метание аркана, борьба, бой мешками, лазанье на столб, демонстрация национальной одежды и т.д., за что победители получают призы.

Данные мероприятия ежегодно проходят в г.п. Лянтор, с.п. Русскинская, п.Тром-Аган с.п.Нижнесортымский.

— Поклоняются коренные жители нашего района богу Торум, который для них многолик – Бог неба, Бог воды, Бог леса и т.д. У каждого хантыйского рода имеется свой общий Бог. Он находится на святом месте, расположенном в наиболее глухих и труднодоступных местах. На этом месте в определенное время, члены рода собираются для проведения ритуальных обрядов с участием шамана. Содержание ритуальных обрядов остаётся в тайне от посторонних (чужих не допускают), да и место расположение святых мест хранится в тайне.

Вороний день — праздник весны, любви и встреч

— Вурна хатл (Вороны день) – Торум ангки хатл (Богини матери день) по-хантыйски, Урин-эква хотал – по мансийски – изначально праздновался в день прилета ворон. Позднее он стал отмечаться 7 апреля, на Благовещенье, что связано, по-видимому, с христианизацией нашего северного края.

Прилёт вороны у обских угров связывался с приходом весны и тепла. Именно эти птицы первыми прилетают, начинают вить гнезда, громко каркают, как бы пробуждая природу.

На вороньем празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывает легенду о вороне.

— Говорят, давным –давно ворона белой была. И жила она с людьми, в чуме. Но вот наступили трудные времена. Людям не то, что живность накормить — самим есть нечего стало. И отправилась ворона на поиски пищи. Недолго она кружила, увидела падаль, наклевалась вдоволь, повернула обратно. Встреитили ее люди и глазам не поверили:улетела птица белая, а вернулась – черная. А когда узнали, что наелась она падали, выгнали прочь из чума. Потому что, как бы ты не бедствовал, а до низости такой опускаться нельзя.

Погнали люди ворону, а она все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона – первая вестница весны на Севере. И еще, наверное, потому, что помнят люди те давние времена, когда все жили в мире и благополучии, а ворона была белой птицей.

Так повествует хантыйская легенда древняя, как сам народ, сложивший ее. В хантыйских и мансийских преданиях вороны выступают покровительницами женщин и детей. Мокрый цап(стружки из мягкой древесины, которые насыпались в детскую люльку) обычно складывались в одно место на окраине селения под пеньком. И ворона, прилетев с юга, в холодные дни садилась на эту кучку преющего цапа и грела свои лапки. А когда улетает ворона в теплые края, то на прощанье пролетает над селением и приговаривает: “Пусть больше появляется на свет мальчиков, пусть больше появляется на свет девочек. Когда вернусь сюда весной, будет где мне лапки весной погреть”. Старые люди говорят, что ворона – хорошая птица, она радуется рождению детей.

Вороний праздник раньше в каждом селении проводился по-своему. В тегах женщины для проведения обряда в этот день собирались в южной стороне леса. Готовили пищу на костре, устраивали стол, а кусочки еды кидали в сторону леса, как будто вороне, чтобы она принесла удачу, счастье, тепло, солнце. Обязательно делали поры (стол с угощениями) возле березы, приносили в дар духам ленточки, платки с завязанными в них белыми монетками. Кланялись, обращаясь к светлым духам (найнворт), и молились о благополучии, здоровье детей и взрослых.

В этот день устраивалась праздничная трапеза. Готовили саламат – мучную уху, разные рыбные блюда, пекли из теста золотистых птиц, угощали детей и друг друга.

В вороний праздник обычно соревновались в силе и ловкости, устраивали музыкальные состязания: кто кого переиграет на санквылтапе, кто знает больше мелодий. А молодые в этот день выбирали себе женихов и невест.

Ворона для народа ханты всегда была священной и почитаемой птицей. Хантыйская легенда гласит: «Давно это было. Как-то весной прилетела ворона в наш северный край. Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. Собралась она с силами и каркнула во все горло. Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над просторами Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось в Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля, проснулся человек. С этого дня и начался род ханты. Люди были очень признательны вороне. И был тот день седьмым от начала месяца твердого наста. Ун кер тылыщ 7 – мет хатл.»

С тех пор Вороний день является одним из самых почитаемых праздников на Ямальском Севере. Ворона – символ жизни, вестница весны. По примете, если первая прилетевшая ворона сядет на низкое дерево, весна будет скоротечная, если на высокое – то затяжная.

В этот день нельзя шить, рубить лес, колоть дрова. Родители рано утром будят детей со словами: «Скорей бегите на улицу – Ворона прилетела и подарки принесла!» И действительно, на ветках березы висят связки калачей, баранок, символизирующие теплые весенние солнышки. У чума уже выставлены скульптуры добрых духов, их во время праздника угостят кровью жертвенного оленя. Принося в жертву оленя богам, они тем самым просят у них понимания, милости и благополучия. Если у чума собралось много гостей – это большая честь для хозяина чума, главы семейства.

Вороний день – это древний хантыйский праздник, на который собираются люди со всей округи, приносят вкусные яства, припасенные заранее. В празднике участвуют женщины, девушки и мальчики не старше тринадцати лет. Накрывают столы, после чего мужчины и женщины расходятся к своим священным деревьям. К ели – мужчины, к березе – женщины и просят благополучие своим детям. К веткам деревьев каждый привязывает лоскутки из ткани с завязанными на них монетами (по количеству детей), обращаясь к «туруму» и желая своим близким самого наилучшего в жизни. Затем у мужского дерева закалывают оленя, и в момент смерти жертвенного животного три раза кричат «туруму», как бы провожая оленя из этого мира в мир иной. Шкуру и череп оленя вешают на святое дерево. Вкусив свежую оленину, празднующие должны выпить по две чарки и свежей оленьей крови.

В вороньей песне, записанной на реке Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с таловыми гнилушками я присяду. Замерзшие ноги свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть родятся!» По верованиям ханты за всеми вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось беды. Ханты считают, что ворона, прилетев с юга, в холодные дни греет лапки на древесных стружках, предназначенных для люльки ребенка, желает продолжения их роду и здоровья детям на многие годы. Существует предание о споре вороны с халеем. «Однажды халей сказал: «Пусть человек умирает!». А ворона ему ответила: «Нет! Человек не умрет! Я буду прилетать весной со связкой калачей и спасать его. Пусть только он бросает мне горсть древесных стружек из люльки своего ребенка. Я в них погрею свои лапки»». Поэтому в Вороний день принято менять в детских люльках древесные стружки, а старые бросать вороне.

Вообще, смысл праздника заключается в общении родных и близких людей, живущих далеко друг от друга, в почитании священной птицы, которая пробудила природу и оповестила тундровиков о наступлении весны. Встречи после долгой зимней темноты, ожидание радостных весенних забот – пусть родится больше здоровых, умных детей, а важенки подарят хозяевам стад хороший приплод оленят. Вороний день еще называют праздником любви и встреч.

Медвежий праздник

У этого зверя множество имен — иносказательных, «зашифрованных», само название его – табу, усвоенное с детства. Ему поклоняются, его опасаются, его почитают как родственника. Имя его – МЕДВЕДЬ.

Каждый народ, делящий с ним свою территорию, целый пласт своей культуры посвятил этому опасному соседу. Устраиваемые в честь зверя Медвежьи праздники крайне разнообразны. Особенно сложную структуру медвежий праздник имеет у обских угров – хантов и манси. Это яркое, красочное, многожанровое действо, увлекательное зрелище и в то же время древний обряд.

От снега становятся белыми не только волосы, но и ресницы. Над заснеженной поляной взлетают в небо многочисленные снежки. Так начинается Медвежий праздник у народа манси.

Охотятся на медведя поздней осенью, чтобы сохранить мясо до Нового года. Тушу медведя с головой и лапами привозят в деревню на оленьих нартах, и о своем приезде охотники извещают пятью или семью выстрелами. Вот топот оленьих копыт слышен все ближе, ближе, и наконец подкатывают к крыльцу нарты. На них красуется клыкастая медвежья туша. Встречающие обсыпают ее — и охотников тоже! — снегом, а затем голову медведя помещают на лапы и укладывают в амбар. Глаза зверя закрывают серебряными монетами.

Праздник проводится обычно в доме охотника, убившего медведя. Если был убит самец, праздник продолжается пять дней, если самка — четыре.

В обыкновенном мансийском доме народу собирается множество. Все участники праздника, заходя в дом, кланяются медведю, подходят к нему и целуют ему лапу. Только после этого все чинно рассаживаются на скамейки. А те, кто не попал в дом, смотрят в окна. Перед медведем поставлено угощение — мясо, сало, хлеб и водка.

В дальнем углу дома стоит «священный» стол, на котором и лежит медвежья голова, украшенная разноцветными лентами и бисером — даже в ушах у нее висят серьги! Перед нею ставят блюдце с курящимся берёзовым наростом для обряда очищения.

Этот праздник нельзя предсказать или вычислить по календарю, ведь чтобы он состоялся, должен быть убит медведь. «Убит медведь» — манси никогда бы так не сказал: зачем поминать всуе имя хозяина тайги, своего великого предка, услышит, — обидится. Лучше сказать «вортолнут» — «в лесу живущий»:

По тайге летают сказки,

По тайге легенды бродят,

Как охотники медведя,

Встретив, хитростью «низводят».

В деревнях расскажут манси,

Как медведя «опускают».

Но никто сказать не смеет,

Что медведя — убивают…

«Низведен» медведь, «опущен»,—

Он поддался ненароком,—

Голова его большая

На столе лежит широком.

И тогда его мужчины

Как героя восхваляют,

Духом леса называют,

Куньей песней развлекают,

Птичьей пляской провожают.

Постепенно праздник превращается в театрализованное представление. «У-ку-лу-лу!» — раздается вдруг совсем неожиданно. Это прибежали участники представления. На их лицах берестяные маски с длинными-предлинными носами. Над узкими щелочками глаз — длинные ресницы и брови. Такая маска называется саснел. Этим же именем зовутся и владельцы масок. Саснел может говорить все, смеяться и потешаться над всеми присутствующими, даже над медведем. У него ведь лицо не человеческое, а берестяное. А береста все выдержит! Часто к таким маскам приделывают бороду и усы из шерсти.

С одного края стола сидит Охотник, который привел Лесного Духа к людям. На другом краю восседает Кастан-хум — своего рода распорядитель на празднике, тамада. Ударит он в бубен — люди пускаются в пляс; слово молвит — все тут же замолкают, слушая сказания волшебной старины.

Давным-давно, когда люди еще не умели добывать огонь, медведь со своим отцом Торумом любили смотреть с седьмого неба на землю. Они видели, что там происходят очень интересные превращения: земля время от времени меняет свой наряд с белого на зеленый. И молодой медведь стал просить отца, чтобы тот разрешил ему спуститься на землю и прогуляться по ее просторам.

Дважды старый медведь отказывал своему сыну, а в третий раз согласился и спустил сына в люльке с неба на землю. Очутившись на вожделенной земле, медведь стал гулять по ее просторам и любоваться ее красотой. Но вскоре он почувствовал голод и стал проситься обратно на небо. Однако отец сбросил ему с неба лук, стрелы и огонь и повелел жить на земле: самому добывать себе пищу и творить суд над теми, кто совершает зло. Если же сам медведь поступит несправедливо, тогда человек учинит суд над ним.

Молодой медведь не послушал предупреждений отца и натворил много бед на земле. Тогда один из семерых братьев-охотников убил его и забрал у него лук, стрелы и огонь, которыми с тех пор и стали пользоваться люди…

Танец, рассказывающий историю медведя, заканчивается. Наступает пора виниться перед убитым зверем. Вот перед медвежьей головой появились три старика. Взявшись за руки и плавно раскачиваясь в такт музыке, они начинают петь историю медведя. Голоса певцов то поднимаются ввысь, то опускаются на землю и звучат низким тоном, как будто ревет он — Хозяин-медведь. Старики поют о том, что помнят о небесном происхождении зверя и величают его «Он», а не медведем. Они помнят, что Он — предок людей, а живущего в лесу брата нельзя убивать. И рассказывают они, что «не убили» его, а «низвели», иначе Он обидится. И если люди все же «низведут» медведя, то произойдет это случайно, а за кровь они готовы извиниться перед головой.

И тут вперед выступает охотник, убивший медведя: «Ты прости! Это не я убил тебя, это мое ружье выстрелило. Так что убили тебя нечаянно, больше такого не случится!».

В этот момент появляются два других охотника, которые подтверждают слова своего товарища. Они в легких малицах, подпоясанных поясами, на которых висят зубы медведя и большой острый нож. В руках у них ружья. «У-ку-лу-лу!» — пляшут пальцы на музыкальных струнах. Вертятся берестяные маски, скачут, пляшут, размахивают руками, будто птицы крыльями, — это они исповедуются перед медведем во всех своих бедах и горестях. Взгляды присутствующих людей поневоле обращаются к лапам и когтям зверя.

Ведь у манси считается, что если солжешь перед зверем — то не избежать тебе его когтистой лапы. А уж если скажешь перед ним правду (то есть развеселишься в пляске), в медведе проснется Добрый дух прозрения. По представлениям манси, человек со смертью не исчезает бесследно, а превращается в животных, растения, деревья и цветы. Не случайно поэтому самый ответственный момент праздника — пробуждение медведя Вортолнута («В лесу живущего»).

После этого начинается настоящий карнавал. Фигуры в берестяных масках скачут, вертятся, подпрыгивают, изображая то охотника, ставящего на зверя капкан; то рыбака, вытягивающего из реки сеть, полную рыбы; то незадачливого рыболова, провалившегося в полынью.

Карнавал выплескивается во двор, где в котлах над костром варится оленина. А медвежье мясо будет вариться только через день или даже два в большом чугунном котле. Его разделывает сам хозяин праздника, и только иногда он приглашает на помощь своих близких родственников.

Мясо нельзя откусывать, его отрезают ножом маленькими кусочками. Голова и сердце медведя считаются священными — их вообще нельзя есть никому. Кости обязательно оставляют целыми. А сваренную целиком голову перевязывают и хранят на верху дома или в амбаре. Это тоже связано со стремлением к возрождению зверя.

В конце праздника иногда разыгрывают сценки с «лисой», которую надо выкурить из дома. Вертится она вокруг «священного» стола, никак не хочет уходить. И тогда шаман поджигает спичкой ее соломенный хвост. Она начинает бегать по дому из угла в угол, тем самым очищая его огнем. Потом «рыжая» выскакивает во двор, где представление продолжается.

Скачут «олени» в розовых платьях, пританцовывает «лось» в красной шелковой рубахе, «охотники» натягивают свои тугие луки. И озаренная светом костра на все это шумное веселье задумчиво взирает вынесенная из дома медвежья голова.

Проводы лебедя

Мало кому известно, что у народа ханты существует кроме почитаемого дня «Ворна хатла» — «Вороньего дня», еще один праздник – Проводы Лебедя, который посвящен встрече и проводам священной птицы – лебедя. Этому событию предшествует праздник, сопровождаемый особым ритуалом.

Вот что рассказал И.С. Посохов, пожилой человек, по национальности ханты о ритуале такого праздника Проводов Лебедя, свидетелем которого он был однажды осенью.

Накануне жители юрт договорились о времени выезда на праздник.

В день праздника подъехали к священному месту, и мужчины-охотники оповестили о своем приезде тремя залпами из охотничьих ружей. Попечитель святого места, услышав стрельбу, вышел на берег встречать нарядно одетых гостей. Приехавшие, причалив лодки к дощатому мостику, шли вереницей в деревню по тропе, выстланной ветками и сеном.

Затем женщины поджигали сложенные дрова, на доску у костра ставили съестное. Спиртным окропляли огонь, бросали по монетке в костер и после этого выстраивались в ряд и, посылая поклоны, нашептывали:

«Ты наша священная птица, мы в гости к тебе пришли и от чистого сердца все, что нужно, с собой принесли… Скоро настанет разлука, покинешь край свой родной… Мы ждем твоего возвращения весной. На своих могучих крыльях несись над горами, тайгой! Ясного неба желаем тебе над нашей прекрасной землей».

Потом женщины поворачивались через правое плечо, заканчивая ритуал, и начинали трапезу.

В стороне на колышке были подвешены узелки с подарками. Это было общее место для совершения обряда. Стар и мал толпой, стояли тут и просили лебедя принять их подарки.

Основной обряд проводился на священном месте, куда разрешено было ходить только мужчинам. Здесь совершалось жертвоприношение. Это место было основано с незапамятных времен далекими предками.

Мужчины привели жертвенное животное, привязали его под кряжистый краснотал, а на другом дереве уже был сделан примитивный стол, под ним пропущены жерди между ветками дерева. Попечитель святого места расставил угощение, развязал узелки с подарками, каждую вещь, обволакивая дымом тлеющей чаги. развешивал на жерди. Присутствующие бросали на стол по монетке, вставали напротив стола, кланялись. Затем попечитель вывел животное и начинал водить его по ходу солнца.

— Ац! — раздавался призывный клич после каждого оборота — и семь раз эхо разносило этот клич…

В заключение праздника один из организаторов нанес на четырехгранной палочке количество людей от каждой семьи, чтобы потом разделить поровну расходы, связанные с обрядовым ритуалом, потом достал из котла кусок шеи, сердца и глаз принесенного в жертву животного, наколол их на отростки шеста, приставил его к столу, приделанному к дереву.

На этом праздник закончился.

На Север пришла настоящая весна. По древним традициям народа ханты апрель является Месяцем Вороны. Птица, которая не только весну пробуждает, но и всю жизнь обновляет. Праздник Ворна Хатл прошел на этой неделе во многих уголках Ямала. Как и положено в этот день было шумно и весело.

Главная виновница торжества, конечно же, ворона. У народа ханты считается, что именно эта птица несет на своем хвосте тепло и весну. На площади Пельвожа гостей встречают 2 птицы: черная и белая. Ведь по одному из преданий, вестница весны в далекие времена носила светлый окрас, а потом провинилась, стала угольно-черной. Но несмотря на древние птичьи прегрешения, коренные северяне ворону почитают и ее прилета ждут с нетерпением.

Валентина Егоровна вспоминает с каким размахом раньше отмечали этот праздник: «в 6 часов утра уже столы ставились. Сушки на деревья вешали для детей, чтобы они думали, что ворона принесла. На самом деле родители вешали. Мы раньше в тундрах жили, специально хороших оленей запрягали, в гости друг друга звали и сами ездили».

Обычаев, связанных с этим днем огромное множество. Калачи и бублики, кстати, считаются символами теплого весеннего солнца. А по еще одной традиции, девушки в вороний день завязывали на березах ленточки в которые вкладывали монетки.

После долгой холодной зимы, весну северяне ждут как дорогую гостью. Ворона, хоть и несет тепло, но у местных жителей есть и свои приметы, по которым они определяют, что весна не за горами.

«Первые-то орлы прилетели. То есть весна», — пояснил Алексей Валитов, житель п.Пельвож.

Интересные конкурсы и веселые задания в этот день поднимали настроение ребятне на площади Пельвожа. А согревались все зажигательными танцами. Здесь же для всех присутствующих звучали мелодичные мотивы народа манси.

И хотя народа в Пельвоже собралось не много, праздник прошел весело и задорно. Ребятишки узнали много нового, развлеклись и получили призы. Самое главное, что традиции коренных народов севера здесь помнят и почитают. Ну а в конце развлекательной программы всех ждали вкусные угощения – бублики и печенье.