Литературный вечер,

посвящённый памяти И.АБунина

Сценарий

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и вечного.

И.А.Бунин

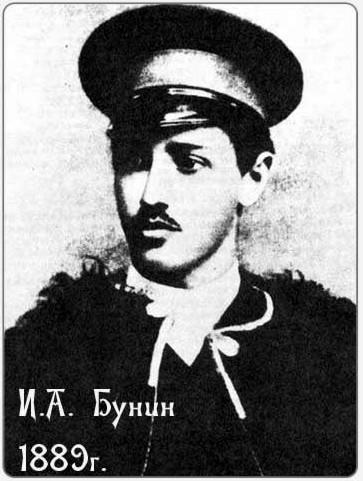

Оборудование: портрет Бунина, годы жизни ( 1870-1953),

книжная выставка

чтение стихотворений сопровождается

записями музыки С.В.Рахманинова

На фоне музыки С.В.Рахманинова ( « Вокализ» ) звучит стихотворение «Родине »

Чтец 1.

Они глумятся над тобою

Они, о Родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом чёрных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей-

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей.

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни вёрст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Ведущий 1.

Это стихотворение было написано более ста лет назад, но, не правда ли, звучит очень современно, словно появилось оно в наши дни?! Автор его, Иван Алесеевич Бунин, писатель счастливой и трагической судьбы. Счастливой потому, что он был наделён высочайшим художественным даром. И трагической, — потому чтение 33 лет он жил на чужбине,

оторванный от Родины, от России, от всего, что было так дорого его сердцу, что он так страстно любил, и что писало его творчество.

Родился Бунин в Воронеже, в мелкопоместной дворянской семье, в ту самую пору, когда бедность постучалась в ворота многих дворянских усадеб. Но родословная Бунина вызывала в нём неизменное чувство гордости: к роду Буниных принадлежали Василий Андреевич Жуковский и дворянская поэтесса Анна Бунина.

Детство писателя прошло в Орловском подстепье, на хуторе Бутырки, в имении бабушки, в старинном доме, смотревшем своими цветными стёклами в бескрайние дали. Хлеба подходили к самому крыльцу.

Здесь, среди неброской в своём очаровании русской природы, среди богатейшего языка, который дал миру величайших художников: Толстого, Тургенева,Тютчева,Фета, формировался будущий писатель. Здесь он научился видеть и слышать мир.

Ведущий. Дано ему было от природы, правда, очень и очень много.В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» читаем : «… Зрение у меня было такое, что я видел семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…», « было такое обоняние, что отличал запах росистого лопуха от сырой траы». Он был столь одарён артистически, что Станиславский уговаривал его войти в труппу художественного театра и сыграть роль Гамлета. О его феноменальной наблюдательности ходили легенды: три минуты понадобилось ему, по свидетельству Горького, чтобы не только запомнить и описать внешность, костюм, приметы, вплоть до неправильного ногтя у незнакомца, но и определить его жизненное положение и профессию.

Ведущий 2. Талант его, огромный, бесспорный, был однако оценён современниками не сразу, но с годами всё больше и больше. Его заметили Толстой, Чехов. Горький сказал: «… выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет…»

В литературу Бунин пришёл как поэт. В девятнадцать лет он покинул родовое гнездо и , по словам матери, « с одним крестом на груди» ушёл в мир. Он переменил множество профессий – корректора, библиотекаря, статиста, владельца книжной лавки…»

Первый сборник стихов вышел в Орле в 1891 году. Бунина причислили к эпигонам дворянской поэзии. Сам он отрицал это. Впрочем, давайте послушаем его стихи!

( звучит «музыкальный момент» С.В.Рахманинова на фоне утихающей музыки идет чтение)

Чтец 2.

Туманный серп, неясный полумрак,

Свинцово-тусклый блеск железной крыши,

Шум мельницы, далёкий лай собак,

Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,

Свежо и сладко пахнет можжевельник,

И сонно, сонно светится сквозь ельник

Серпа зеленоватое пятно.

«Апрель»

Чтец 3.

Мы рядом шли, нона меня

Уже взглянуть ты не решалась,

И в ветре мартовского дня

Пустая наша речь терялась.

Сквозь сад, где падали капели,

Бледна была твоя щека,

И как цветы глаза синели.

Уже полураскрытых уст

Я избегал касаться взглядом,

Но был ещё блаженно пуст

Тот дивный мир, где шли мы рядом.

Ведущий 3.

Да, именно « любовь и радость бытия» были главными в его поэзии. Но Бунин не просто писал, он философствовал.

( Звучит стихотворение « Вечер» )

Чтец 4.

О счастье мы всегда лишь вспроминаем.

А счастье всюду.Может быть оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе лёгким белым краем

Встаёт, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Ведущий 1.

Любовь и смерть – две великие тайны. Они идут рядом в творчестве Бунина.

«Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена». Это слова из рассказа Тёмные аллеи», который дал название целому циклу, куда вошло 38 рассказов. Впервые сборник вышел в 1943 году в Нью-Йорке, к воличестве 600 экземпляров, а вошло всего лишь 11 рассказов.

В полном составе эта книга вышла в 1946 году в Париже. Она единственная в своём роде в русской литературе. Тридцать восемь новелл этого сборника дают великое разнообразие незабываемых женских типов: Руся, Натали, Галя Ганская, героиня «Чистого понедельника»… Вблизи них – мужские характеры беглы, статичны. Часто это лишь фон для женщины.

Ведущий 2.

Да, любовь у Бунина – это тайна. И не каждому, по его мнению, дано прикоснуться к ней. Это могут сделать лишь избранные.Любовь у Бунина – невыносимое счастье, трагедия, рок.

Натура эмоциональная, страстная, Бунин за свою жизнь пережил несколько глубоких потрясений. Можно сказать, что

Четыре музы сопровождали его, вдохновляли, давали огрмную радость. Каждая из них в жизни Бунина представляет особенную эпоху. ЭтоВарварв Пащенко, Анна Цакни, Вера Николаевна Муромцева-Бунина и Галина Кузнецова…

Лёгкое дыхание любви не обошло Бунина, как не обошли его жизнь и великие социальные потрясения.

( Звучит музыка С.В.Рахманинова: «Прелюдия» ор.23,№6)

Таким потрясением, страшным сном для Бунина была революция 1917 года. Вот как он писал об этом в « Окаянных днях»:

Ведущий 3.

«… в мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна… где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось кокое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество»

Ведущий Горечью, недоумением, гневом проникнуты страницы дневника, описывающие впечатления от поездки в Петербург: «…Невский был затоплен серой толпой, солдатнёй в шинелях внакидку, неработающими рабочими,гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами. И похабными карточками, и всем, чего попросишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов…»

( Звучит стихотворение « День памяти Петра» )

Чтец 1.

«Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия…»

О, если б узы гробовые

Хоть на единый миг земной

Поэт и Царь расторгли ныне!

Где град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Хлябь, хаос – царство Сатанв,

Губящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией,

Восстал на Божий строй и лад –

И скрыл пучиной окаянной

Великий и вященный Град,

Петром и Пушкиным созданный.

И всё ж придёт , придёт пора

И воскресенья и деянья,

Прозрения и покаянья.

Россия! Помни же Петра .

Пётр значит Камень. Сын Господний

На Камени созиждит храм

И скажет: « Лишь Петру я дам

Владычество над преисподней».

Ведущий 1.

Для Бунина с «великой Россией» было покончено уже в феврале 1917 года. Он отверг временное правительство и его лидеров и решительно не принял большевиков.

В мае 1918 года он покинул Москву, уехав в Одессу . А в январе 1920-го – навсегда простился с Россией .

Горько отразилось бездомье в творчестве писателя

Чтец 2. ( Звучит стихотворение « У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»

Ведущий 2 . Оторванность от Родины заставила его замолчать на время, а потом и надолго загрустить.

Чтец 3.

Душа навеки лишена

Былых надежд, любви и веры.

Потери нам даны без меры,

Презренье к ближнему – без дна.

Для ненависти, отвращенья

К тому, кто этим ближним был,

Теперь нет даже выраженья:

Нас Бог и этого лишил.

И что мне будущее благо

России, Франции! Пускай

Любая буйная ватага

Трамвай захватывает в рай.

Ведущий 3.

Эмиграция глубоко и последовательно повлияла на творчество Бунина. Остро выступает в его произведениях ощущение бренности всего существа – женской красоты, славы, счастья, могущества. « Всё проходит.Всё вечно!» -этим

Бунин как бы пытается утолить своё горе. Но ничто не может заставить его отказаться от мыслей о России. Как бы далеко он ни жил, Россия была неотторжима от него. Хотя была уже не той, которая начиналась за окном в сад.

Чтец 4.

Зарос крапивой и бурьяном

Мой отчий дом. Живи мечтой,

Надеждами, самообманом!

А дни проходят чередой,

Ведут свой круг однообразный,

Не отступая ни на миг

От пожелтевших, пыльных книг

Да от вестей о безобразной,

Несчастной, подлой жизни там,

Где по родным, святым местам,

По ниве тучной и обильной

И по моим былым следам

Чертополох растёт могильный.

Ведущий 1.

Память о России возвращалась всё чаще: в короткие рассказы, зарисовки. Она стала главной в его единственном романе « Жизнь Арсеньева». Размышления Бунина устремлены в завтрпшний день.

Размышляя о той национальной гордости, какая от века присуща русскому человеку, Бунин вопрошает: « Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены?» Настойчиво повторяет Бунин

мысль « о конце » России и опровергает сам себя: любовь к России звучит во всём строе произведения, этой льбовью пронзены его герои.

Ведущий 2.

В эту пору Бунин воспринимался современниками как живой классик. В 1933 году он первым среди русских писателей был удостоен Нобелевской премии в области литературы. В официальном сообщении говорилось: « Решением Шведской Академии от 9 сентября 1933 года Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер». Немалую роль в этом сыграли первые части «Жизни Арсеньева».

Ведущий 3.

Но радость по поводу присуждения высокой премии была неполной. Жизнь в прекрасной, но чужой стране, среди чужого языка, неприятие массовой западной культуры, тоска по России — вот чем были заполнены будни писателя. Праздников

Было мало. Они остались в далёком прошлом и связаны были с молодостью и опять с Россией.

Ведущий 1.

Желание вернуться в Россию было острым и сильным. Накануне войны, в 1939 году, Бунин пишет письмо Сталину с просьбой о возвращении. Письмо было отправлено Алексеем Николаевичем Толстым в Кремлёвскую экспедицию.

Письмо осталось без ответа.

Пять долгих лет войны Бунин провёл в Грассе, жадно следя за ходом битвы, которая развёртывалась на просторах его великой России. В дневнике отражены переживания писателя: « Доживу ли?..»

Бунин наотрез отказался сотрудничать в профашистских изданих, проклинал Гитлера, называл его открыто параноиком. Мысль о Родине была главной: « Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает».

Но на Родину он так и не вернулся.

Чтец 1.

Звучит стихотворение Бунина « Я опять одинок »

Ведущий 2.

Свою последнюю дневниковую запись он сделал 2 мая 1953 года: « Это всё-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!.. И я только тупо, умом, стараюсь усомниться, устрашиться!»

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин скончался. На смятой простыне лежал много раз читанный том « Воскресения!»

Ведущий 3.

Отпевание было торжественным в русской церкви на улице Дарю, при небывало громадном стечении народа. Многие плакали, словно прощались с самым близким человеком. Все газеты – и русские и французские – поместили обширные некрологи.

Ведущий 1.

Похороны были много позже – на восходе солнца, в очень морозный день 30 января 1954 года.Русское кладбище под Парижем Сен-Женевье-де-Буа было заметено глубокими снегами – лмшь кресты печально возносились к небу.

На похоронах было одиннадцать человек.

Чтец 2.

( Звучит стихотворение « Молчат гробницы, мумии и кости…»

Ведущий 2.

Бунин служил слову более пятидесяти лет. Как никто другой, он помнил о связи времён, о необходимости бережно относиться к прошлому России, её традициям, о роковом пренебрежении ими.

Давайте же и мы будем помнить об этом.

( Звучит музыка С.В.Рахманинова: « Прелюдия» ор.32,№12 соль минор)

МБОУ «Колонтаевская средняя общеобразовательная школа»

Льговского района Курской области

Внеклассное мероприятие

по литературе на тему:

«Литературный вечер,

посвященный памяти И.А.Бунина»

Подготовила учитель русского языка

и литературы Курбатова Г.Н.

П.Колонтаевка, 2016

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и вечного.

И.А.Бунин

Оборудование: портрет Бунина И.А., книжная выставка.

На фоне музыки Рахманинова С.В. «Вокализ» звучит стихотворение «Родине»:

Чтец.

Она глумятся над тобою,

Они, о Родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей –

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей.

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Ведущий.

Это стихотворение было написано более ста лет назад, но, не правда ли, звучит очень современно, словно появилось оно в наши дни?! Автор его, Иван Алексеевич Бунин, писатель счастливой и трагической судьбы. Счастливой потому, что он был наделен высочайшим художественным даром. И трагической, — потому что в течение 33 лет он жил на чужбине, оторванной от Родины, от всего, что было так дорого его сердцу, что он так страстно любил и что питало его творчество.

Родился Бунин в Воронеже, в мелкопоместной дворянской семье, в ту самую пору, когда бедность постучалась в ворота многих дворянских усадеб. Но родословная Бунина вызывала в нем неизменное чувство гордости: к роду Буниных принадлежали Василий Андреевич Жуковский и дворянская поэтесса Анна Бунина.

Детство писателя прошло в Орловском подстепье, на хуторе Бутырки, в имении бабушки, в старинном доме, смотревшем своими цветными стеклами в бескрайние дали. Хлеба подходили к самому крыльцу. Здесь, среди неброской в своем очаровании русской природы, среди богатейшего языка, который дал миру величайших художников: Толстого, Тургенева, Тютчева, Фета, формировался будущий писатель. Здесь он научился видеть и слышать мир.

Ведущий.

Дано было ему от природы, правда,очень и очень много. В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» читаем: «…Зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…», «было такое обоняние, что отличал запах росистого лопуха от сырой травы». Он был столь одарен артистически, что Станиславский уговаривал его войти в труппу Художественного театра и сыграть роль Гамлета. О его феноменальной наблюдательности ходили легенды: три минуты понадобилось ему, по свидетельству Горького, чтобы не только запомнить и описать внешность, костюм, приметы, вплоть до неправильного ногтя у незнакомца, но и определить его жизненное положение и профессию.

Ведущий.

Талант его, огромный, бесспорный, был однако оценен современниками не сразу, но с годами все больше и больше. Его заметили Толстой, Чехов. Горький сказал: «…выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет…»

В литературу Бунин пришел как поэт. В 19 лет он покинул родовое гнездо и, по словам матери, с «одним крестом на груди» ушел в мир. Он переменил множество профессий – корректора, библиотекаря, статиста, владельца книжной лавки…

Первый сборник стихов вышел в Орле в 1891 году. Бунина причислили к эпигогам дворянской поэзии. Сам он отрицал это. Впрочем, давайте послушаем его стихи!

Звучит «Музыкальный момент» Рахманинова С.В. на фоне утихающей музыки идет чтение.

Чтец.

Туманный серп, неясный полумрак,

Свинцово-тусклый блеск железной крыши,

Шум мельницы, далекий лай собак,

Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,

Свежо и сладко пахнет можжевельник,

И сонно, сонно светится сквозь ельник

Серпа зеленоватое пятно.

«Апрель»

Чтец.

Мы рядом шли, но на меня

Уже взглянуть ты не решалась,

И в ветре мартовского дня

Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака

Сквозь сад, где падали капели,

Бледна была твоя щека,

И как цветы глаза синели.

Уже полураскрытых уст

Я избегал касаться взглядом,

Но был еще блаженно пуст

Тот дивный мир, где шли мы рядом.

Чтец.

Еще и холоден и сыр

Февральский воздух, но над садом

Уж смотрит небо ясным взглядом,

И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,

Слезится снег недавней стужи,

А с неба на кусты и лужи

Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят

Деревья в лоне небосклона,

И сладко слушать у балкона,

Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски жадный взор подметит,

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

Ведущий.

Да, именно «любовь и радость бытия» были главными в его поэзии. Но Бунин не просто бытописал, он был философом.

Чтец.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

Ведущий.

Эта способность всеми чувствами испытывать наслаждение от жизни неизбежно привела Бунина к мысли о ее быстротечности, к тайне смерти.

Чтец.

Погост, часовенка над склепом,

Венки, лампадки, образа.

И в раме, перевитой крепом, —

Большие ясные глаза.

Сквозь пыль на стеклах, жарким светом

Внутри часовенка горит.

«Зачем я в склепе, в полдень, летом?» —

Незримый кто-то говорит.

Кокетливо-проста прическа

И пелеринка на плечах…

А тут повсюду – капли воска

И банты крепа на свечах,

Венки, лампадки, пахнет тленьем…

И только этот милый взор

Глядит с веселым изумленьем

На этот погребальный вздор.

Звучит «Музыкальный момент» Рахманинова С.В., затем следует инсценировка рассказа «Легкое дыхание».

В ней участвуют 3 человека: читается от автора сокращенный вариант текста, разыгрывается сценка между начальницей гимназии и Олей Мещерской. Затем опять после авторских слов читается от Оли Мещерской страничка из ее дневника и вновь – авторский текст о кладбище, классной даме. Заканчивается словами о женской красоте. Их произносит Оля Мещерская.

Звучит романс Рахманинова С.В. «Ночь печальна» на стихи Т.Шевченко в переводе И.Бунина.

Ведущий.

Любовь и смерть – две великие тайны. Они идут рядом в творчестве Бунина.

«Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена». Это слова из рассказа «Темные аллеи», который дал название целому циклу, куда вошло 38 рассказов.

Впервые сборник «Темные аллеи» вышел в 1943 году в Нью-Йорке, в количестве 600 экземпляров, а вошло в него лишь 11 рассказов.

В полном составе эта книга вышла в 1946 году в Париже. Она единственная в своем роде в русской литературе. 38 новелл этого сборника дают великое разнообразие незабываемых женских типов: Руся, Натали, Галя Ганская, героиня «Чистого понедельника»… вблизи них – мужские характеры беглы, статичны. Часто это лишь фон для женщины.

Ведущий.

Ну, например, «что за человек был этот Хвощинской? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» «…Он когда-то слыл у уезде за большую умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданно смерть ее – и все пошло прахом: он затрорился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше 20 лет просидел на ее кровати – не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что свершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грозу, объявлена война – значит, так Лушка решила, неурожай случился – неугодили мужики Лушке».

Ведущий.

«Так чем же питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой каморке и еще так недавно ушла из нее… Но, может быть, она, эта душа. И впрямь не совсем была безумна. «Есть бытие, — вспомнил Ивлев стихи Баратынского, — есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, — меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье…»

Так чем же питалась эта одинокая душа? – «Это была крохотная, прелестно изданная почти 100 лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым…»

Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении защищении, о размолвке и примерении, о любви платонической». Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень точных сентенций, и некоторые их них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни. Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. – Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью. – Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие выбирает – истинная любовь не выбирает. – Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень, первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет самим себе, сердце наше делается невольником любви навеки…»

На последней странице «Грамматики любви» было написано:

«Тебе сердца любивших скажут:

В преданьях сладостных живи1

И внукам, правнукам расскажут

Сию грамматику любви».

Ведущий.

Да, любовь у Бунина поражает не только силой художественной изобразительности, но и своей подчиненностью каким-то внутренним, не ведомым человеку законам. Это тайна. И не каждому, по его мнению, дано прикоснуться к ней. Это могут сделать только избранные. «Ну а остальным как быть?» — спросите вы. «Беспощаден кто-то к человеку» — таков ответ Бунина. Любовь у Бунина – невыносимое счастье, трагедия, рок. Она не может закончиться обычно – браком. Герой и героиня расстаются навсегда. Иначе она перестала бы быть «солнечным ударом».

Перечитывая Мопассана, Бунин заметил в дневнике 3 августа 1917 года: «Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью женщины». Натура эмоциональная, страстная, Бунин за свою жизнь пережил несколько глубоких потрясений. Можно сказать, что четыре музы сопровождали его, вдохновляли, давали огромную радость, мучение и возбуждали жажду творчества. Каждая из них в жизни Бунина представляет особенную эпоху. Это Варвара Пащенко, Анна Цакни, Вера Николаевна Муромцева-Бунина и Галина Кузнецова.

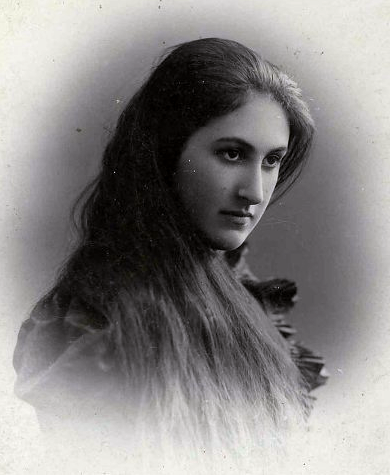

(На экране – портрет В.Пащенко. далее, по ходу рассказа ведущих, — портреты А.Цакни, В.Н.Муромцевой, Г.Кузнецовой.)

Ведущий.

Юношеская, сильная и трагическая любовь, отразившаяся в пятой книге «Жизни Арсеньева», связывала его с Варварой Пащенко. Вот она в пенсне и украинской вышитой кофточке сидит рядом с юным Буниным, фотография 1892 года. Сильная, решительная, пошедшая наперекор родительской воле и общественному мнению, она стала прообразом Лики. Это несомненно, хотя жена Бунина Вера Николаевна и отрицала это, вступая в спор не только с упрощенным толкованием книги, но и с самим бунинским чувством.

Ведущий.

Анна Николаевна Цакни (фотография 1898 года) совсем иная – черты лица правильные, чуть тяжеловатые. Она любила шумные компании, музыкальные вечера, на которых была вся театральная Одесса. Что у нее могло быть общего с Буниным? Сам он брату Юлию так писал о ней: «Мне самому трогательно вспомнить, сколько раз я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности, — ничего не чувствует – это осиновый кол какой-то…» но когда этот неудачный брак распался, как мучился Бунин, как тяжко страдал. «Ты не поверишь, — писал он Юлию, — если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя… описывать свои страдания отказываюсь, да и ни к чему. Давеча я лежал часа три в степи и рыдал и кричал, ибо большей муки, большего отчаяния, оскорбления и внезапно потерянной любви, надежды, всего, может, не переживал ни один человек… подумай обо мне и помни, что умираю, что я гибну неотразимо… Как я люблю ее, тебе не представить… дороже у меня нет никого». Строки эти принадлежат не романтическому юноше, но тридцатилетнему мужчине со сложившимся характером, с определившейся писательской судьбой.

Ведущий.

Счастливой судьбой Бунина, его добрым опекуном, спутницей жизни стала Вера Николаевна Муромцева. Спокойная, заботливая, холодновато-сдержанная, выросшая в московской профессорской семье. Она теперь сумела дать Бунину ту постоянную заботу, тот покой, который был нужен ему для творчества.

Еще одна муза Бунина – писательница Галина Кузнецова, последняя, закатная любовь Бунина, его счастье и мучение. Своим складом она уже относилась к новому – 20 веку.

Легкое дыхание любви не обошло Бунина, как не обошли его жизнь и великие социальные потрясения.

(Звучит музыка Рахманинова С.В. «Прелюдия» ор.23, № 6.)

Таким потрясением, страшным сном для Бунина была революция 1917 года. Вот как он писал об этом в «Окаянных днях».

Ведущий.

«В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна… где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество».

Ведущий.

Нужен ли здесь комментарий? Горечью, недоумением, гневом проникнуты страницы дневника, описывающие впечатление от поездки в Петербург: «…Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и пахабными карточками, и сластями, и всем, чего попросишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов… а на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? – сказал он. – Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург… «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев».

(Звучит стихотворение «День памяти Петра».)

Чтец.

«Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия…»

О, если б узы гробовые

Хоть на единый миг земной

Поэт и Царь расторгли ныне!

Где град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Хлябь, хаос – царство Сатаны,

Губящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией,

Восстал на Божий строй и лад –

И скрыл пучиной окаянной

Великий и священный Град,

Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора

И воскресенья и деянья,

Прозрения и покаянья.

Россия! Помни же Петра.

Петр значит Камень. Сын Господний

На Камени созиждет храм

И скажет: «Лишь Петру я дам

Владычество над преисподней».

Ведущий.

Для Бунина с «великой Россией» было покончено уже в феврале 1917 года. Он отверг Временное правительство и его лидеров и решительно не принял большевиков.

В мае 1918 года он покинул красную Москву, уехав в Одессу. А в январе 1920-го – навсегда простился с Россией.

Горько отразилось бездомье в творчестве писателя.

(Звучит стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…».)

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.

Как горько было сердцу молодому,

Когда я уходил с отцовского двора,

Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.

Как бьется сердце. Горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом

С своей уж ветхою котомкой!

Ведущий.

Оторванность от Родины заставила его замолчать на время, а потом и надолго загрустить.

Чтец.

Душа навеки лишена

Былых надежд, любви и веры.

Потери нам даны без меры,

Презренье к ближнему – без дна.

Для ненависти, отвращенья

К тому, кто этим ближним был,

Теперь нет даже выраженья:

Нас Бог и этого лишил.

И что мне будущее благо

России, Франции. Пускай

Любая буйная ватага

Трамвай захватывает в рай.

Ведущий.

Эмиграция глубоко и последовательно повлияла на творчество Бунина. Остро выступает в его произведениях ощущение бренности всего сущего – женской красоты, славы, счастья, могущества. «Все проходит, все не вечно!» — этим Бунин как бы пытается утолить свое горе. Но ничто не может заставить его отказаться от мыслей о России. Как бы далеко он ни жил, Россия была неотторжима от него. Хотя была уже не той, которая раньше начиналась за окном в сад.

Чтец.

Зарос крапивой и бурьяном

Мой отчий дом. Живи мечтой,

Надеждами, самообманом!

А дни проходят чередой,

Ведут свой круг однообразный,

Не отступая ни на миг

От пожелтевших, пыльных книг

Да от вестей о безобразной,

Несчастной, подлой жизни там,

Где по родным, святым местам,

По ниве тучной и обильной

И по моим былым следам

Чертополох растет могильный.

Ведущий.

Память о России возвращалась все чаще: в короткие рассказы, зарисовки. Она стала главной в его единственном романе «Жизнь Арсеньева». Размышления Бунина устремлены в завтрашний день.

Размышляя о той национальной гордости, какая от века присуща русскому человеку, Бунин вопрошает: «Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены?» Настойчиво повторяет Бунин мысль «о конце» России и опровергает сам себя: любовь к России звучит во всем строе произведения, этой любовью пронзены его герои.

Ведущий.

В эту пору Бунин воспринимался как живой классик. В 1933 году он первым среди русских писателей был удостоен Нобелевской премии в области литературы. В официальном сообщении говорилось: «Решением Шведской Академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер». Немалую роль в этом событии сыграли первые части «Жизни Арсеньева».

Ведущий.

На радость по поводу присуждения высокой премии была неполной. Жизнь в прекрасной, но чужой стране, среди чужого языка, неприятие массовой западной культуры, тоска по России – вот чем были заполнены будни писателя. Праздников было мало. Они остались в далеком прошлом и связаны были с молодостью и опять же с Россией.

Чтец.

Шепнуть заклятие при блеске

Звезды падучей я успел,

Да что изменит наш удел?

Все те же топи, перелески,

Все та же полночь, дичь и глушь…

А если б даже Божья сила

И помогла, осуществила

Надежды наших темных душ,

То что с того?

Уж нет возврата

К тому, чем жили мы когда-то,

Потерь не счесть, не позабыть,

Пощечин от солдат Пилата

Ничем не смыть – и не простить,

Как не простить ни мук, ни крови,

Ни содроганий на кресте

Всех убиенных во Христе,

Как не принять грядущей нови

В ее отвратной наготе.

Ведущий.

Желание вернуться в Россию было острым и сильным. Накануне войны, в 1939 году, Бунин пишет письмо Сталину с просьбой о возвращении. Письмо было передано Алексеем Николаевичем Толстым в Кремлевскую экспедицию. А через три дня фашисты напали на нашу Родину. Все, что не имело отношения к войне, отодвинулось на задний план. Письмо осталось без ответа.

Пять долгих лет войны Бунин провел в Грассе, жадно следя за ходом битвы, которая развертывалась на просторах его великой России. В дневнике отражены переживания писателя: «Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли?..»

Бунин наотрез отказался сотрудничать в профашистских изданиях, проклинал Гитлера, называл его открыто параноиком. Мысль о Родине была главной: «Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает».

Но на Родину он так и не вернулся.

(Звучит романс С.В.Рахманинова «Я опять одинок» на стихи И.А.Бунина).

Ведущий.

Свою последнюю дневниковую запись он сделал 2 мая 1953 года: «Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!.. и я только тупо, умом, стараюсь усомниться, устрашиться!»

В два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин тихо скончался. На смятой простыне лежал много раз читанный том «Воскресения».

Ведущий.

Отпевание было торжественным в русской церкви на улице Дарю, при небывало громадном стечении народа. Многие плакали, словно прощались с самым близким человеком. Все газеты – и русские и французские – поместили обширные некрологи.

(Звучит музыка С.В.Рахманинова).

Ведущий.

Похороны были много позже – на восходе солнца, в очень морозный день 30 января 1954 года (до этого прах находился во временном склепе). Русское кладбище под Парижем Сен-Женевьев-де-Буа было заметено глубокими снегами – лишь кресты печально возносились к небу.

На похоронах было 11 человек.

Согласно завещанию покойного гроб был цинковый. Зачем это – в последние годы жизни он не раз говорил, что у него кровь стынет от ужаса при мысли: вдруг к нему в гроб заползет змея!

Но нет, не так уж был прост, может быть, мысль иная была у него?

(Звучит стихотворение «Молчат гробницы, мумии и кости…»)

Ведущий.

Бунин служил слову более 50 лет как никто другой, он помнил о связи времен. О необходимости бережно относиться к прошлому России, ее традициям, о роковом пренебрежении ими.

Давайте же и мы будем помнить об этом.

(Звучит музыка С.В.Рахманинова: «Прелюдия» ор.32, № 12 соль минор).

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/195254-vneklassnoe-meroprijatie-po-literature-na-tem

«Ты раскрой мне, природа, объятия,

чтоб я слился с красою твоей!»

(Вечер, посвященный И.А. Бунину 9-11 класс)

Форма. Вечер, посвященный И.А.Бунину.

Цели:

— заинтересовать учащихся личностью писателя;

— развивать навыки интеллектуального мышления и творческих способностей школьников;

— прививать интерес к языку и литературе;

— воспитывать нравственные качества: любовь к Родине, ее прошлому, русской природе.

Оформление. Портреты И.А.Бунина., плакат с высказыванием Л.Н.Толстого: «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней». Стоят столы, на них свечи в подсвечниках., выставка книг, аудиозаписи песен на стихи И. Талькова.

Действующие лица:

ведущая,

ведущий,

чтецы,

исполнители песен, танца.

Комментарий. Название вечера взято из стихотворения И.А.Бунина. Сюжет основан и на биографическом, и на поэтическом материале. Ведущие вместе с чтецами знакомят нас с основными темами в творчестве Бунина: любви к Родине и русской природе.

Звучит песня Игоря Талькова « Россия»

(исполняет ученица)

Ведущая. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех вас в нашей литературной гостиной. И начать разговор я хочу о Родине, родных просторах. Эти понятия емкие. Говоря о Родине, мы помним о людях, ее населяющих, о памятниках культуры, о различных деятелях искусства, о храмах… Одной из важнейших, составляющих это понятие, является природа.

Ведущий. Великий русский мыслитель 19 века Лев Николаевич Толстой говорил: «Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней». Действительно, во времена Толстого природа окружала людей совсем другая, нежели та, среди которой мы живем сейчас. Реки тогда несли в моря и океаны свою чистую и прозрачную воду, а в голубом небе ничего, кроме птичьих песен, не нарушало тишины. И только совсем недавно мы поняли, что всего этого: чистых рек и озер, дикого леса, нераспаханных степей, зверей и птиц – мы можем в одночасье лишиться.

Ведущая. Вечно манящая, до конца не открывшая своих тайн природа и сегодня вызывает у людей пристальное и тревожное внимание. Ведь она небезгранична. Именно поэтому и звучат колокольным набатом слова русского писателя Валентина Распутина: «Говорить сегодня об экологии – это значит говорить не об изменении жизни, как прежде, а ее спасении».

Все зависит, я считаю, от разума людей.

Ведущий. Человек возомнил себя богом, потерял способность чувствовать чужую боль. Сердце его порой черство и бездушно. Он убивает все живое и, делая это, в себе самом уничтожает человека – разумного, гуманного существа. О бездушии людей написал замечательные строки русский поэт Федор Тютчев.

Чтец. Стихотворение «Не то, что мните вы, природа…»

Ведущая. Только все вместе, сообща мы можем спасти нашу природу для будущих поколений. Я считаю, что формулой сегодняшнего призвания человека должны стать слова: «Люди, спешите делать добрые дела!» И если мы не будем защищать природу, бороться против жестокого с ней обращения, то нас ждет катастрофа.

Ведущий. Природа – основной источник жизни людей на земле. И не случайно то, что она всегда вызывала и вызывает вдохновения у писателей и поэтов. Прекрасный облик родной природы предстает перед нами в произведениях замечательного поэта, писателя двадцатого века Ивана Алексеевича Бунина. Для его прозы, стихов характерны не только музыка, звучание, но и вполне видимая, осязаемая действительность, созданная мастерским словом писателя. Читаешь его рассказы, и сразу же появляется та окружающая нас действительность, которую слышишь, чувствуешь, видишь во всех красках. Как прав М.Горький, сказав, что Бунин своим словом умеет создавать «живой радужный блеск и звездное сияние».

Ведущая. И вот эту особенность видеть, воображать, представлять он талантливо привносит в свои произведения. Открываешь томик рассказов Бунина и погружаешься в яркий, звучный, разнообразный мир природы. Она для Ивана Алексеевича вечная красота и вечная гармония человеческой души.

(Звучит музыка Чайковского «Времена года»).

Чтец. Читает отрывок из рассказа И.А.Бунина «Эпитафия».

«Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно… Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким… Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась, не замечала, что недолговечен этот убор… Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветов сухих листьев.

Ведущий. Вслушайтесь в эти строки. Интонация их тихая, спокойная, нет, кажется ни одного звука, ни шороха, зато есть краски: золотые, нежно-голубые, светлые, сияющие. Своим словом писатель не только расцвечивает осеннюю картину, но и создает ощущение уравновешенности.

Чтец. А вот другое описание ранней осени из рассказа «Антоновские яблоки».

(Звучит музыка Чайковского «Времена года»)

«Август был с теплыми дождями, как будто нарочно выпадавшими для сева… Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы… Воздух так чист, точно его совсем нет…»

Ведущий. Кажется, что повсюду разлита какая-то хрустальная тишина. Словно на миг все вокруг остановилось, застыло неподвижно. Только «квохтанье дроздов на коралловых рябинках в чаще сада» нарушает эту прохладную тишину утра. Любование осенью переходит в рассказе в гимн, в гимн, восхваление плодоносящейся, здоровой жизни. И это – высшее земное благо, это – праздник в душе человека, соприкоснувшегося с природой.

Ведущая. А я вспоминаю те моменты, а их было в моей жизни немного, когда попадала в настоящий старый сад в прекрасную осеннюю пору. Душа переполнялась ароматами, царящими в воздухе. Хорошо и легко, нет никаких проблем. Я захвачена праздником природы.

(Звучит песня И.Талькова «Чистые пруды»).

Ведущая. Иван Алексеевич Бунин писал и стихи. Его поэзия не только чистая, светлая, но и самая «блестящая», «звездная».

Чтец. Стихотворение «Сириус».

Ведущая. Всего в замечательном поэтическом наследии около 1200 стихотворений, где переливается великолепное созвездие ночных, сумеречных стихов, наполненных тишиной и таинственным мерцанием. Никто из русских поэтов не дал столь разнообразного описания ночей в разное время года.

Чтец. Поздний час. Корабль и тих и темен,

Слабо плещут волны за кормой.

Звездный свет да океан зеркальный –

Царство этой ночи неземной.

В царстве безграничного молчанья,

В тишине глубокой сторожат

Час полночный звезды над морями

И в морях таинственно дрожат.

Южный Крест, загадочный и кроткий,

В душу льет свой нежный свет ночной –

И душа исполнена предвечной

Красоты и правды неземной.

Ведущий. Иван Алексеевич Бунин обладал редкостной природой чувств. Изображая картины русского пейзажа, поэт в первую очередь обращается к чувствам человека.

Чтец. «Осыпаются астры в садах».

Ведущий. (Звучит музыка Чайковского «Времена года»).

Немножко грустно на сердце от этих строк. Да и чего ждать – осень. Все пустеет, теряются яркие краски лета. В это время природа похожа на усталого, много поработавшего человека. Пройдет немного времени; и она, закрывшись белым пушистым одеялом, заснет на целую зиму до весны. И так каждый год – смена времени.

Ведущая. И.А.Бунин – мастер словесной живописи. Краски в его стихах мощно, весомо ложатся на покорный холст. Особенно ярко это проявилось в поэме «Листопад». Послушайте отрывок из нее.

Чтец. Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой…

Ведущая. Сколько красок в бунинском «Листопаде!» Лиловый, золотой, багряный, желтый, голубой… Наши глаза разбегаются от такого соцветья. Закроешь их на минутку и видишь лес, в котором стоит расписной терем, где живет царица-осень. Кажется, что оживает детская сказка под пером Бунина, вызывая в нашей душе глубокую нежность, сочувствие и порой негодование. Возвышенно – просветленно воздействуют на нас стихи Ивана Алексеевича.

Чтец. Стихотворение «Рассвет».

Высоко поднялся и белеет

Полумесяц в бледных небесах.

Сумрак ночи прячется в лесах.

Из долин зеленых утром веет.

Веет юной радостью с полей.

Льется, как серебряное пенье,

Звон костеля, славя воскресенье…

Разгорайся, новый день, светлей!

Выйди в небо, солнце, без ненастья,

Возродися в блеске и тепле,

Возвести опять по всей земле,

Что вся жизнь – день радости и счастья!

Ведущий. Бесспорно то, что Бунину, одному из немногих, удалось показать природу конкретной и многообразной во всех ее проявлениях, красивой, возвышенной и таинственной. Да, все, что совершается в природе, полно неизъяснимых тайн. Но самое глубокое откровение Бунина – это тайное знание самой природы о себе, о переменах в ее жизни.

(Звучит музыка Вивальди «Времена года». «Лето. Гроза».

Чтец. Полями пахнет, — свежих трав,

Лугов прохладное дыханье!

От сенокосов и дубов

Я в нем ловлю благоуханье.

Повеет ветер – и замрет…

А над полями даль темнеет,

И туча из-за них растет,

Закрыла солнце и синеет.

Нежданой молнии игра,

Как меч, блеснувший на мгновенье,

Вдруг озарит из-за бугра –

И снова сумрак и томленье…

Как ты таинственна, гроза!

Как я люблю твое молчанье,

Твое внезапное блистанье, —

Твои безумные глаза.

Ведущая. Природа у поэта неотделима от самого человека, его души, мыслей. Она живет в нем. Ведь человек – часть Космоса Бесконечного:

Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски жадный взор приметит

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

Ведущий. (На фоне музыки Дебюсси «Лунный свет»)

А это, я считаю, и есть жизнь всего сущего на земле. И высокие звезды, и созвездия, что горят в стихах И.А.Бунина: Стожары, Млечный путь, Сириус, Орион, птицы и шмели, осы и животные; деревья и человек – все попало в поле зрения этого удивительного поэта и писателя. И все обрело плоть и кровь, благодаря слову, тому самому, о котором – одно из поразительных стихотворений, обращенных к нам, живущим на земле. Ведь словом можно вселить надежду в человека, а можно и унизить его. Человеческая душа сродни природе. Беречь ее – значит и беречь слово, нашу речь, родную землю, Россию.

Чтец. Стихотворение «Молчат гробницы, мумии и кости…»

Ведущая. Мы всегда восхищаемся, когда входим в лес, березовую рощу, идем по лесной тропинке, видим луговую траву, пахнущую цветами. Приятно, когда около домов посажены зеленые насаждения. Значит, этот человек умеет ценить красоту, уважать природу.

Ведущий. Красота человеческой души раскрывается и в наших танцах, полных любви, согласия, взаимопонимания.

(Исполняется танец).

Ведущая. Вопрос об отношении к природе, родным местам – это и вопрос об отношении к своему Отечеству.

Ведущий: Чувство родины, языка, истории у Бунина было огромно. Образ России складывался в стихах исподволь, незаметно. Он был подготовлен уже пейзажной лирикой.

Чтец. Шире, грудь, распахнись для принятия

Чувств весенних – минутных гостей!

Ты раскрой мне, природа, объятия,

Чтоб я слился с красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,

Беспредельный простор голубой!

Ты, зеленое поле широкое!

Только к вам я стремился душой!

Ведущая. Иван Алексеевич Бунин не стал бы большим писателем, не будь у него чувства Родины во всей ее многоликости. Одна Россия в «Деревне», другая – в «Жизни Арсеньева», одна в «Ночном разговоре», другая – в «Косцах».

Чтец. (Отрывок из произведения «Косцы»).

«Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль…»

Ведущий. Но жизнь Бунина сложилась так, что большую часть ее он провел вдалеке от родной земли. Но ничто не могло заставить его отказаться от мысли о России. Она была в его сердце, в душе.

В письмах и дневниках Бунин говорит о своем желании возвратиться в Москву. Но не было уверенности, сбудутся ли надежды на спокойную жизнь и на издание его стихов.

Чтец. Ту звезду, что качалася в темной воде

Под кривою ракитой в заглохшем саду, —

Огонек, до рассвета мерцавший в пруде, —

Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,

В старый дом, где я первые песни слагал,

Где я счастья и радости в юности ждал,

Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Ведущая. После четверти века молчания Бунин не выдержал и летом 1942 года написал в Россию старому другу Н.Телешову: «Очень хочу домой…» Тогда же писатель А.Н.Толстой ходатайствовал перед советским правительством о возможности его возвращения. Но война отодвинула решения этого вопроса. После победы К.Симонов беседовал с Буниным в Париже о возвращении, а про себя грустно замечал, что старому писателю было бы нелегко перебороть себя во многом.

Ведущий. Свою последнюю дневниковую запись Бунин сделал 2 мая 1953 года: «Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны»!…И я только тупо умом стараюсь измениться, устрашиться!…» Эту мысль он выразил в стихотворении «Твой труд переживет тебя, поэт…»

Чтец. Твой труд переживет тебя, поэт,

Переживут творца его творенья,

Живого не утратит выраженья

С тебя когда-то писанный потрет –

И станешь ты, незримый, бестелесный,

Мечтою, мыслью, сказкою чудесной…

Ведущая. От жизни человеческой, от веков, поколений остается на земле высокое, доброе и прекрасное. Только это. Так и от жизни Бунина осталось его высокое, доброе и прекрасное искусство, которое влилось в великую русскую литературу. И остается с нами навсегда.

Чтец. И цветы, и шмели, и травы, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет – Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав –

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленам припав.

Ведущий. Вот и подошла к концу наша встреча в литературной гостиной. Я уверен, что сегодняшний наш разговор не оставил никого равнодушным. Пусть каждый из нас возьмет для себя девизом строки из поэмы Татьяны Кузовлевой «Живая вода».

Чтец. (Читает отрывок).

Литература

1.Адамович Г.В. Бунин: Воспоминания. (Вступ. Заметка и публикация А.Бабореко) Знамя. – 1988. – кн.4 – С. 178-191.

2.Бунин И.А. «Антоновские яблоки» Повести и рассказы. М.: Советская Россия. – 1990.

3.Волков А. Проза Ивана Бунина – Московский рабочий. – 1969.

4.Кучкина О. Бунин Иван Алексеевич. Любимые лица России. М.: 1997 – Г.2. – С. 216-223.

5.Никитин Г. «Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем…» 130 лет со дня рождения И.А.Бунина. Библиотека. – 2000. т8. – С. 56-58.

6.Ростовцева М. Лед и соль. Заметки о поэзии Ивана Бунина. Наследие. Из серии «Уроки классики». – Библиотека – 1997. т.7. – С.57-58.

«ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН: КНИГА ЖИЗНИ»

( ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, XI КЛАСС )

При подготовке вечера учащиеся работают в группах («Актёры», «Литературоведы», «Музыканты», «Художники»).

«Актёры» готовят исполнение произведений И. А. Бунина, «Литературоведы» работают с критической литературой о писателе, мемуарными материалами, отбирают необходимые для рассказа, выучивают их; «Музыканты» подбирают музыкальное сопровождение; «Художники» работают над оформлением вечера, подготовкой презентации.

Цель: продолжить знакомство учащихся с жизнью и творчеством И. А. Бунина; вызвать интерес к личности и творчеству писателя; показать место и значение писателя в историко-литературном процессе, его вклад в русскую культуру; развивать творческое воображение, эмоционально-эстетические возможности речи учащихся; воспитывать чувство национальной гордости, стремление к самообразованию и самовоспитанию.

Оборудование: презентация «Иван Алексеевич Бунин» (демонстрируется по ходу вечера; содержание слайдов указано в тексте в скобках курсивом); выставка книг И. А. Бунина и книг, посвящённых писателю; стенд «Иван Алексеевич Бунин», оформленный фотооткрытками; творческие работы учащихся, посвящённые И. А. Бунину; газетные и журнальные публикации о писателе; аудиозаписи: Рахманинов «Вокализ», «Музыкальный момент», «Прелюдия» ор. 23, № 6, «Прелюдия» ор. 32, № 12 соль минор; «В одной знакомой улице».

Ход вечера:

(Звучит негромко хоровая песня «Ты прости-прощай, любезный друг…»)

Ведущий. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, всё будет с ним родное небо, а вокруг беспредельная родная Русь», — писал Иван Алексеевич Бунин.

Скромная могила в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Каменный крест, вытесанный по эскизу Александра Бенуа и напоминающий другой древний крест — с Труворова городища под Псковом… Надпись бесстрастно свидетельствует, что Иван Алексеевич Бунин — Ivan Bounine — родился в 1870-м и умер в 1953 году. Две даты разделяет чёрточка, вместившая в себя всю эту долгую, трудную, счастливую и страдальческую жизнь. Откроем же книгу его жизни…

(Портрет Бунина поздних лет)

Ученик. «Книга моей жизни — ах, этот высокий стиль, эта нищета человеческих слов, столь нестерпимая особенно для нас, людей слова, измученных бесплодной борьбой с ним до того, что лучшие, искуснейшие между нами чувствуют себя почти бессловными! Книга моей жизни есть книга без начала и конца…»

Ведущий. Бунин писал это письмо в Париже, в своей квартире на улице Жака Оффенбаха. Дом цел, его можно увидеть. Иван Алексеевич вставал из-за стола, подходил к окну, глядел на шумевшую колёсами машин, перестуком экипажей, людскими голосами улицу. Смотрел, как косо падает и мгновенно тает на парижской мостовой мокрый снег.

(Вид парижской улицы, дома, где жил Бунин; затем панорама русского пейзажа)

Ученик читает слова лирической исповеди И. А. Бунина:

«Тысячи вёрст отделяют великий город, где мне суждено писать эти строки, от тех русских полей, где я родился, рос. И обычно у меня такое чувство, что поля эти где-то бесконечно далеко, а дни, которые считаются моими первыми днями, были бесконечно давно. Но стоит мне хотя немного напрячь мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться… Я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому воздуху, к этому тамбовскому небу…»

(Ведущие-ученики рассказывают о Бунине, читают страницы его произведений, и, дополняя и поправляя их, в диалог как бы вступает сам писатель)

Страница 1

Ученик. Бунин родился и детство своё провёл в черноземном Подстепье, в краях, которым литература обязана «Записками охотника» старшего земляка Бунина — Ивана Сергеевича Тургенева.

Русское дворянство было уже на излёте, да Бунины, вопреки сладким семейным преданиям, и не принадлежали никогда к особенно родовитой и состоятельной его части. Отец Ивана Алексеевича был мелкопоместный барин, больше всего любивший охоту. Ополченец Крымской кампании, человек с нравом честным, вольным и безудержным, он и не заметил, как спустил имения своей жены. В весёлую минуту любил взять в руки гитару. Но крыша в доме его текла.

Бунин рос на затерянном в степях хуторе Бутырки. «Зимой — безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов». Как водится, подолгу ездили гостить в имение бабушки Озерки, со старым прудом и садами, или к тётке в имение Каменка, описанное позднее в повести «Суходол», или к родственникам в Глотово.

(Фотография дома)

Фотография дома в Глотове сохранилась — как видим, не больно роскошные хоромы. Родовой хутор был, верно, и того скромнее.

Но в младенческую память Бунина запала прощальная поэзия увядания «дворянских гнёзд» — берёзовые и липовые аллеи, заглохшие старые сады, малинники и вишенники, деревянные дома со скрипучими полами, со старинной мебелью в просторной зале. Спустя годы эти впечатления отозвались в рассказе «Антоновские яблоки».

Ученик исполняет отрывок из рассказа Бунина (от слов: «Помню раннее, свежее, тихое утро…» до слов: «И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок»).

Ученик. То, что ранние свои годы Бунин провёл в деревенском уединении, навсегда породнило его с природой, обострило все его чувства.

Однажды домашний учитель подарил мальчику первые в его жизни краски, и ребёнок стал мечтать о том, чтобы сделаться художником, долгими часами разглядывал небо, землю, освещение.

Ученик. «…Зрение у меня было такое, что я видел все семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…»

Ученик. Семнадцатилетний юноша послал в петербургскую газету «Родина» стихотворение памяти поэта Надсона. Его напечатали. Стоял май 1887 года. С каким волнением, придя на станцию, где была почта, Бунин развернул бандероль с присланной ему газетой и впервые увидел свои стихи, набранные типографским шрифтом, с подписью «Иван Бунин»!

(Молодой, вдохновенный профиль Бунина)

Ученик. «Утра, когда я шёл с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал своё произведение, никогда не забуду…»

В голых рощах веял холод…

Ты светился меж сухих

Мёртвых листьев… Я был молод,

Я слагал свой первый стих —

И навек сроднился с чистой

Молодой моей душой

Влажно-свежий, водянистый,

Кисловатый запах твой!

(Звучит музыка, отмечая ход десятилетий)

Страница 2

Ученик. Бунину — двадцать лет. Вот уже два года, как он перебрался в Орёл, устроился сотрудником в местную газету и начал вести самостоятельную жизнь…

(Орёл, дом в Воскресенском переулке)

Он снимает квартиру вот в этом доме, дожившем до наших дней, и запоем пишет стихи, корреспонденции, рассказы, фельетоны…

Ученик. «Восемнадцатилетним мальчиком я был уже фактическим редактором «Орловского вестника», где я писал передовицы о постановлениях Святейшего Синода, о вдовьих домах и быках-производителях, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!»

Ученик. Да, доучиваться Бунину пришлось на ходу. Он работал в газете, потом служил библиотекарем, статистиком. Из Орла он переезжает в Полтаву, потом в Харьковскую губернию, в Москву, в Петербург, потом в Одессу. Как у молодого Гёте, это были «годы странствий». Натурой Бунин был непоседливой, увлекающейся. На беду пережил еще страстный и неудачный роман с Варварой Пащенко, будущей Ликой в его автобиографической книге «Жизнь Арсеньева».

(Фотография)

Эта высокая и стройная девица, в пенсне, по тогдашней моде, — её мы видим на фотографии — служила корректором в «Орловском вестнике» и надолго приковала к себе сердце молодого поэта.

Ученик. «Тут опять сразила меня, к моему несчастью, долгая любовь…» — напишет потом об этом Бунин.

Долгая любовь, а потом мгновенная неудачная женитьба на Ане Цакни, дочери обрусевшего грека, издателя одесской газеты «Южное обозрение». Молода, хороша собою была дочка Цакни, но очень скоро оказалась чужой Бунину всем строем чувств и интересов, изрядно отравленных мелким тщеславием. Жизнь сама давала в изобилии тот счастливый и горький душевный опыт, который перелился потом в рассказы и повести Бунина, где так много вдохновенных страниц посвящено женщинам и любви.

Ученики читают главу из повести «Митина любовь» (от слов: «В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта.» до слов: «Однако даже стихи и это чтение… он перенёс сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом».

Ученик. Повесть «Митина любовь» написана Буниным уже в зрелые годы, в эмиграции. Но с каким жаром и психологической точностью рисует он в ней молодую ревность, страдания юношеской любви, столь полной и верной, что она не способна мириться ни с какими суррогатами чувства, житейскими компромиссами, к каким наклонна героиня. Митя не может пережить Катиной измены и в конце концов убивает себя — любовь и смерть часто сплетаются у Бунина в один роковой узел. Но если в этой повести и нашлись бы какие-то отголоски переживаний молодости самого Бунина, то можно сказать, что его всегда спасала, выводила из душевного тупика работа, поэзия.

Ученик исполняет стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…».

Ученик. Как-то Лев Толстой, гуляя по яснополянскому парку, привёл собеседнику чьи-то удивившие его своей точностью строки:

Грибы сошли, но крепко пахнет

В оврагах сыростью грибной.

Толстой не помнил, кто это написал, а стихи запали ему в сознание. Если бы Бунин знал тогда об этом! Ведь он с юности благоговел перед авторитетом Толстого — человека и художника. Увлекался одно время его моральным учением, хотел опроститься, учился у толстовца И. Б. Файнермана бочарному ремеслу — набивать обручи на бочки. Бочаром он так и не стал, но эти обручи будто навсегда скрепили его с традицией Толстого-художника. Та же верность реальному, простому, здоровому, то же отталкиванье от болезненности и моды.

Ученик. «Видал я… некоего поэта, славившегося тогда в Москве своей книжкой, посвящённой «самому себе и египетской царице Клеопатре», и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам когти, и производил перевороты в стихотворной форме».

Ученик. Это, положим, декадент по моде. А были ещё сугубые горожане-народолюбцы. Бунин долго не мог забыть, как один стихотворец воспевал свою прогулку полем: он шёл, «колосья пшена разбирая». Колосья пшена… Каково? Бунинская же лира верно и точно пела всё тот же знакомый пейзаж: сырой овраг, косогор в рыжих и скользких иголках сосны, заглохший тенистый сад. Лес и сад — вообще надолго излюбленные герои лирики Бунина. Поэт неторопливо вёл разговор с небом, полем, лесом — вечностью.

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Весёлой, пёстрою стеной

Стоит над светлою поляной.

В этих знаменитых строках — буйство красок, граничащее с живописным излишеством. Молодой Горький восхищался стихами, собранными в книге «Листопад»: «Какое-то матовое серебро, мягкое и тёплое, льётся в грудь со страниц этой простой, изящной книги». А между тем с поэзией у Бунина всё больше соперничает проза. Успех начинают завоёвывать рассказы из крестьянского быта.

Мы знаем, каким недосягаемым божеством для молодого Бунина был Толстой — до него как бы и не дотянешься. Зато где-то рядом жил и творил другой писатель, всего какими-нибудь десятью годами старше Бунина и уже известный всей читающей России.

Ученик. «Новый рассказ Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось».

Ученик. Ещё живя в Орле, Бунин разыскал где-то почтовый адрес Чехова и написал ему письмо, просил разрешения прислать два или три своих рассказа.

Два ученика. Бунин — Чехову: «Так как Вы самый любимый мной из современных писателей и так как я слыхал от некоторых моих знакомых… знающих Вас, что Вы простой и хороший человек, то «выбор» мой «пал» на Вас. К Вам я решился обратиться с следующей просьбой: если у Вас есть свободное время для того, чтобы хоть раз обратить внимание на произведения такого господина, как я, — обратите, пожалуйста».

Чехов — Бунину: «Очень рад служить Вам, хотя, предупреждаю, я плохой критик и всегда ошибался, особенно когда мне приходилось быть судьёю начинающих авторов».

Ученик. Мы не знаем, решился ли Бунин тогда, в 1891 году, послать

Чехову свои рассказы. Но достоверно знаем, что они познакомились спустя четыре года в Москве, а потом стали часто видеться и подружились в Ялте, где Чехов провел последние годы своей жизни.

Они встречались на набережной, сидели на скамье у книжной лавки Синани, смотрели на море.

Ученики исполняют отрывок из воспоминаний Бунина о Чехове (от слов: «Любите вы море?» до слов: «И только. По-моему, чудесно.»).

(Звучит музыка)

Страница 3

Ученик. Бунину — тридцать лет.

В пору знакомства с Чеховым — и, наверное, уж не без влияния его — проза Бунина лишается черт очерковой описательности, приобретают большую остроту и зримость характеры, да и поэзия наполняется психологическим содержанием…

Ученик читает стихотворение «И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды».

Ученик. «Чеховское» стихотворение — и по настроению, и по иронической концовке, застенчиво прячущей душевную боль. Кстати, и написано оно в 1903 году, когда Бунин стал частенько бывать в белой чеховской даче над Ялтой, на Аутке. Он нередко приходил туда к утреннему кофе и оставался на весь день.

Чехов любил озорные шутки, выдумывал вместе с Буниным смешные имена, прозвища, предлагал написать в соавторстве чувствительную повесть, «какие пишут дамы», с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия.

Ученики исполняют отрывки из воспоминаний Бунина о Чехове (от слов: «Выдумывание художественных подробностей и сближало нас…» до слов: «А чай летит по ветру в лицо толстому господину, высунувшемуся из окна…»).

Ученик. Так учился Бунин — непринуждённо, весело — в чеховской изобразительной школе. Но и отстаивал себя, своё понимание повествовательного искусства, красок, стиля.

Уезжая из Москвы на немецкий курорт Баденвейлер, откуда ему уже не суждено было вернуться, Чехов говорил писателю Н. Д. Телешову: «А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня, не забудьте».

А Мария Павловна Чехова, сестра Антона Павловича, оставила воспоминания о том, как Бунин видел Чехова в последний раз (вот они рядом на снимке, на скамеечке в саду аутского дома).

Весной 1904 года он был в Ялте проездом. Его пароход уходил с утра. Бунину не спалось, и он вышел из гостиницы пройтись ночной Ялтой. По набережной, потом в горку, на Большую Аутскую, все вверх и вверх, мимо аптеки, кладбища, и ноги сами привели его к знакомому дому. Молодые кипарисы ещё не закрывали его башенку и балкон, горел слабый фонарь у входа.

Был холодный весенний рассвет — три, четыре часа утра? Окна в доме были погашены, и Бунин, прислонившись к каменному парапету ограды, глядел вниз, на дом, на тёмный сад, сбегавший по склону… И вдруг увидел сквозь решётку, как от заднего крыльца двинулась чья-то тень: знакомая высокая фигура в глухо, под ворот застёгнутом пальто… Бунин замер. Чехов не видел его и тихо шёл с тростью по весеннему утреннему выстывшему саду, от дерева к дереву, останавливался, трогал рукою ветки. Подошёл к колодцу, покашлял, сжимая в руке платок, и так же не спеша вернулся в дом.

Бунин хотел позвать его и не мог — чувствовал какую-то неловкость, да и не хотел мешать этой одинокой ночной прогулке. Он постоял немного в немом оцепенении у ограды и вернулся к себе в гостиницу на набережной. Наутро надо было уезжать. Больше они не виделись.

Эта легенда, это немое прощание — она как конспект ненаписанного рассказа Бунина…

А пророчество Чехова: «Из него большой писатель выйдет» — стало сбываться очень скоро.

Настоящую славу Бунину принесли его рассказы и повести о русской деревне: «Суходол», «Деревня», «Захар Воробьёв», «Худая трава». Окончательно формируется в эту пору и повествовательная живопись Бунина. Кто, как он, может заставить читателей вспомнить «запах росистых лопухов на вечерней заре» или «хруст собачьих лап по сожжённой морозом и точно солью посыпанной траве», — вспомнить и обрадоваться этой памяти? Но, главное, им был открыт перебаламученный, готовый взорваться быт предреволюционной русской деревни. В натуре и судьбе двух братьев из повести «Деревня», Тихона и Кузьмы, Бунин искал разгадку русской души в её падениях и взлётах, в её светлых и тёмных, даже трагических, первоосновах.

Ученик читает монолог Тихона Ильича из повести «Деревня» (от слов: «Народу на свете — как звёзд на небе…» до слов: «…апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки…»).

Ученик. Это была такая горькая и полная правда о людях русской деревни, что она поразила всех, даже сентиментальных «народолюбцев», и смутила пресыщенную эстетскую публику. Бунин вспоминал разговор с молодой очаровательной литературной дамой, довольно известной в своё время поэтессой.

Ученики:

«— Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?

— Я не про одних мужиков пишу.

— Но всё-таки — вы?

— Я.

— Зачем?

— А почему же не писать и про мужиков?

— Ну вот, пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?

— Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист.

— Боже мой! А за стихи сколько?

— Полтинник за строчку.

— Как? А почему же мне всего четвертак?»

(Звучит музыка)

Страница 4

Ученик. Бунину — сорок лет.

Он в расцвете своего дара.

В последнее предреволюционное десятилетие начинают приходить к нему и внешние знаки признания. Его выбирают академиком, он выпускает собрание сочинений.

Входит в покойные, надёжные берега и его семейная жизнь. В 1907 году он женится на Вере Николаевне Муромцевой, с которой рука об руку пройдёт теперь до последнего часа. Сорок шесть лет совместной жизни (далеко не безоблачной) соединят этих людей, которых мы видим на старой фотографии.

В первые годы после свадьбы Бунины много путешествуют: Индия, Цейлон, Египет, Палестина… Писателя влекут древнейшие земли человечества, угасшие цивилизации — он хочет разгадать загадку времени, много думает о прошлом некогда великих народов. Символом живой памяти становится для него Роза Иерихона — дикий волчец, колючка палестинских пустынь, волшебно расцветающая, едва её опустят в воду.

Ученик. «В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак».

Ученик. Но боли и муки современности тоже не были чужими Бунину. Однажды, путешествуя по Средиземному морю на огромном комфортабельном пароходе с праздной, богатой публикой на верхних палубах, Бунин спустился в машинное отделение и был поражён зрелищем пароходного чрева, где у дымных топок носились кочегары и матросы.

Ученик. «Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьём вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, чёрные от угля, работают… Справедливо ли это?»

Ученик. Разрез парохода, эта социальная вертикаль, напоминающая обличения Льва Толстого, подсказала Бунину сюжет и тон рассказа «Господин из Сан-Франциско». Решивший с опозданием насладиться жизнью богатый американец умирает в роскошном средиземноморском отеле, и вдруг выясняется вся призрачность власти, даруемой богатством в этом как будто только и озабоченном материальным преуспеянием мире.

(Звучит музыка)

Страница 5

Ученик. Бунину — пятьдесят лет.

Сохранившиеся фотографии того времени говорят нам, как сильно пережил он случившуюся в его жизни перемену. В 1920 году на французском пароходе Бунин отплыл из Одессы, чтобы больше никогда уже не ступить на родную землю. Годы волнений и тревог, «окаянные дни» и разлука с родиной — вот что избороздило лицо Бунина ранними морщинами, придало выражение беспокойства и муки его взгляду.

Ученик читает стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора».

Ученик. Нелегко Бунину было приспособиться к новой, чужой для него жизни. Нелегко было вдали от родины не потерять свою главную поэтическую тему.

Воспоминание… Его власть над собою знал ещё и молодой Бунин, автор «Антоновских яблок». Но теперь, вдали от родных мест, погружаясь воображением в прожитое прошлое, он с упоением переносил на бумагу длинный свиток ушедших впечатлений давних лет, лелеял, воплощал в слове для повторной, прекраснейшей жизни русские поля и перелески, косцов на лугу, постоялые дворы, монастыри и трактиры былой Руси, страдания, боль и любовные волнения своей молодости. Так создавались автобиографический роман «Жизнь Арсеньева», повесть «Митина любовь», рассказы.

Зимами Бунин жил в Париже, занимая скромную квартирку на улице Оффенбаха. А большую часть года проводил на юге Франции, в Провансе, в маленьком курортном городке Грассе, неподалёку от морского побережья.

Снимая жильё, он кочевал из одной виллы в другую, но, пожалуй, дольше всего прожил на вилле «Бельведер» — здесь и писалась «Жизнь Арсеньева». Вверху спальня, внизу столовая и кабинет.

(Фотография)

(Звучит музыка)

Страница 6

Ученик. Бунину — шестьдесят лет.

Здесь, на вилле «Бельведер», в 1933 году он получил известие о том, что за его «строгое искусство» ему присуждена Нобелевская премия, о которой хлопотал для него Ромен Роллан.

А потом снова наступили будни — и каждый день сухощавый и стройный старик с обветренным лицом и синими глазами спускался работать в свой кабинет. Поднимая голову над листом белой бумаги, он смотрел в высокие окна на сад с оливковыми деревьями, на голубевшие вдали отроги Эстереля и словно прислушивался к долетавшему издалека звуку.

Ученик. «Я, вероятно, всё-таки рожден стихотворцем. Тургенев тоже был стихотворец прежде всего… Для него главное в рассказе был звук, а всё остальное это так. Для меня главное — это найти звук. Как только я его нашёл, всё остальное даётся само собой».

Ученик. Не зря прозе Бунина присущи какая-то особая музыкальность, обаяние внутреннего ритма. Бунин строит свой рассказ по тайному камертону. Но иногда это и прямо звучащий, явственный для читателя звук — строчка старого стихотворения, как в рассказе «Тёмные аллеи»: «Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи…», или отголосок старинного городского романса, сложенного по мотивам стихотворения

Я. Полонского.

(Звучит гитара, а затем песня «В одной знакомой улице…»)

Ученики исполняют рассказ Бунина «В одной знакомой улице».

Ученик. Тлели милые призраки родины, далёкой молодости, а, оглядываясь, Бунин видел перед собою всё те же стены тихого дома в Провансе, затерянного в оливковых садах предгорья.

(Звучит музыка)

Страница 7

Ученик. Бунину — семьдесят лет.

Идёт 1940 год. Немцы захватывают Францию, готовят вторжение в СССР, в Россию, с которой у Бунина тоненькая ниточка связи — письма в Москву другу литературной молодости Николаю Дмитриевичу Телешову.

Ученик. «Был я «богат» — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» — теперь никому в мире не нужен, — не до меня миру!.. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда её теперь девать?.. Я сед, сух, худ, но ещё ядовит. Очень хочу домой».

Ученик. В пору немецкой оккупации Бунины жили в том же Грассе на вилле «Жаннет». Вера Николаевна ходила в город за провизией, поднималась, задыхаясь, по крутой тропинке наверх, нагруженная корзинками. Жили трудно, ели мороженую картошку. Бунин отказался сотрудничать в газетах, находившихся под контролем оккупантов. Прятал в своём доме людей, спасавшихся от нацистов.

Но каждый день в урочный час Бунин садился за свой стол перед окнами в сад и работал.

(Звучит музыка)

Страница 8

Ученик. Время всё ускоряло свой бег.

Бунину — восемьдесят лет.

Ученик читает: «Мы живём всем тем, чем живём, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живём. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; ещё — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти».

Ученик. Бунин знает тайну этого чуда. Он умеет снова на миг, на час вернуть в настоящее радость и печаль, берёзовый лес, сырой овраг, речной откос, шумящее налитой рожью поле, человеческую улыбку, женский плач, содрогнуться от их пронзительной реальности и как бы притихнуть душою в блаженстве созерцания того, что воскрешено для новой жизни — творчеством.

(Кабинет Бунина в Париже)

Ученик читает стихотворение «Настанет день — исчезну я…».

Ученик. За несколько часов до его смерти Вера Николаевна читала

ему том чеховских писем. Бунин слушал её, прикрыв глаза, просил отметить понравившиеся места закладками. На столе лежала начатая рукопись книги о Чехове.

Что мерещилось ему в этот последний земной час? Может быть, он вспоминал дорогу к белому аутскому дому, или набережную в Ялте, или берёзовые перелески центральной России, поля Орловщины, забытые усадьбы своего детства?

Кто может знать, кто расскажет нам об этом?

Литература

Богданова О. Ю. Бунин в школе: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 2003. – 304 с.: ил., 16 л. цв. вкл. – (Писатель в школе). ( На с. 298-301 см. краткую аннотированную библиографию).

Лакшин В. Я. Судьбы: от Пушкина до Блока. Телевизионные опыты. – М.: Искусство, 1990. – С. 277–306.

«Минувшее меня объемлет живо…»: Воспоминания русских писателей XVIII — начала XX в. и их современников: Рекомендательная библиографическая энциклопедия / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина; Авт.-сост.: С. П. Бавин, Е. М. Сахарова, И. В. Семибратова, В. С. Смирнова. – М.: Издательство «Книжная палата», 1989.

Михайлов О. Н. И. А. Бунин. Жизнь и творчество: Литературно-критический очерк / Худож. М. Рудаков. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1987.

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Справочник для учителя. Ред. коллегия: Д. С. Лихачёв, С. И. Машинский, С. М. Петров, А. И. Ревякин. Сост.: А. П. Спасибенко, Н. М. Гайденков. – М.: Просвещение, 1971.

Смирнова Л. А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991.

***

При подготовке уроков по теме «И. А. Бунин» учителю помогут материалы сайта «Я иду на урок литературы» (http://lit.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150070)

Все материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале «Литература».

Указатель статей, связанных с изучением темы «И. А. Бунин»

(по материалам журналов «Литература в школе», «Русская словесность»,

«Русский язык и литература для школьников»)

Авдевнина О. Ю. «Царапина на стекле, намазанном ртутью…». Художественная деталь и тема творчества в прозе И. А. Бунина // Русская словесность. – 2011. – № 2. – С. 51-58.

Артемьева Г. Р. О стиле рассказов И. А. Бунина «Старуха» и «Тишина» // Электронное приложение № 1 к журналу «Русская словесность» № 2, 2011.