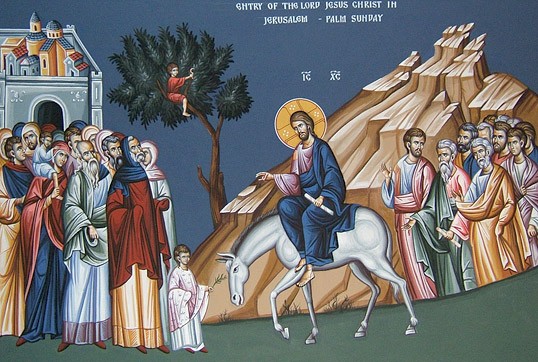

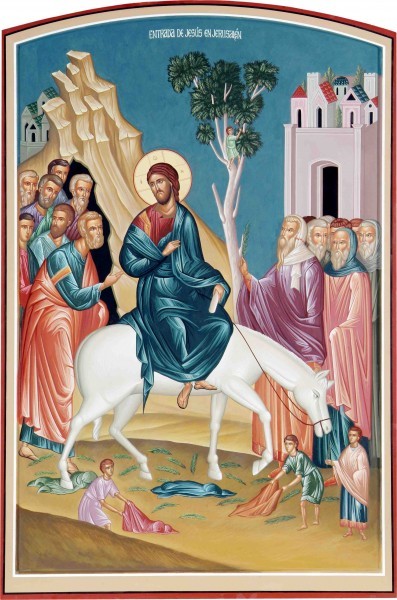

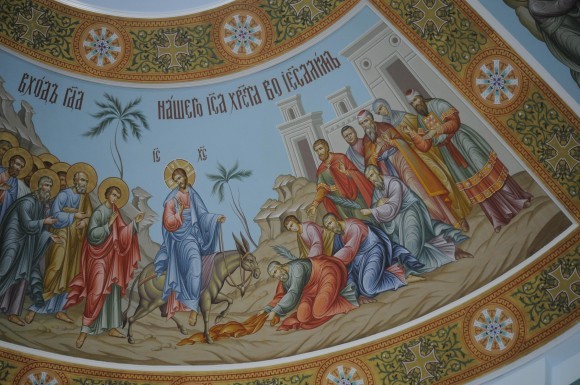

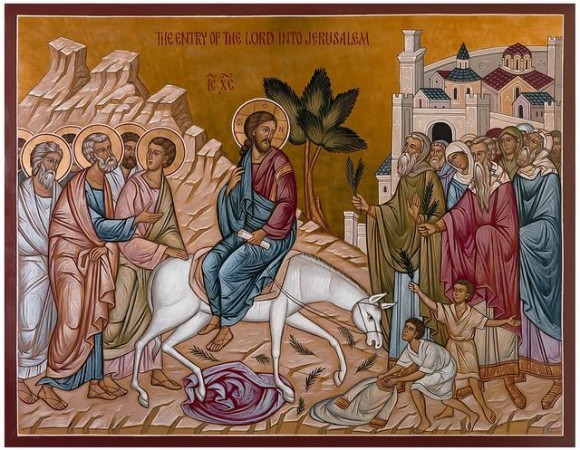

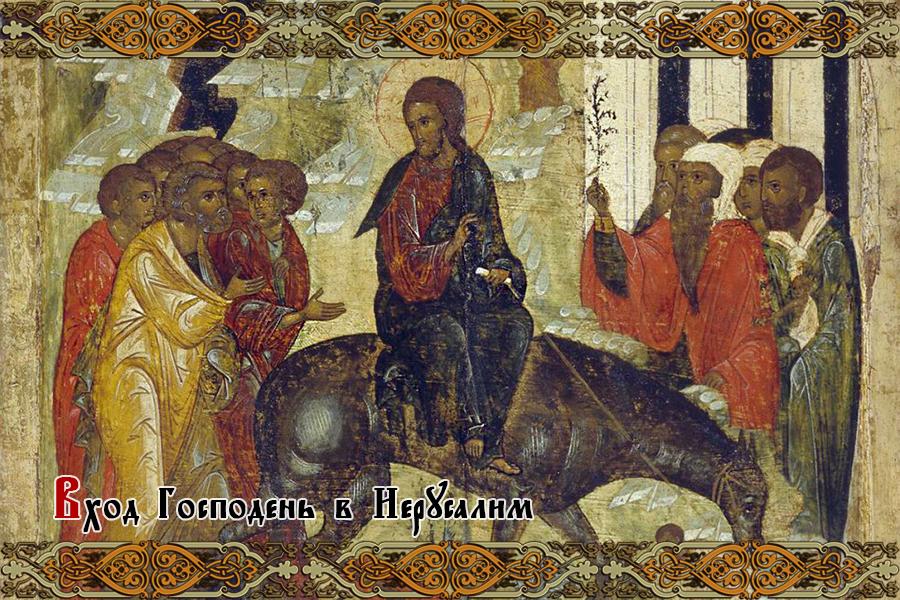

Икона Вход Господень в Иерусалим

Иконография Вербного воскресенья

Приблизительное время чтения: 2 мин.

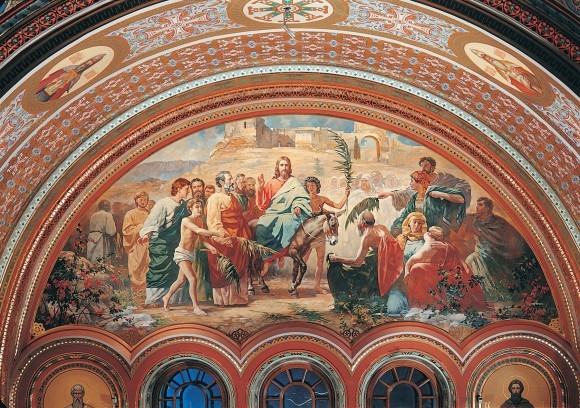

Иконография праздника Входа Господня в Иерусалим основана, в частности, на тексте Евангелия от Матфея: «Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф. 21, 7–9).

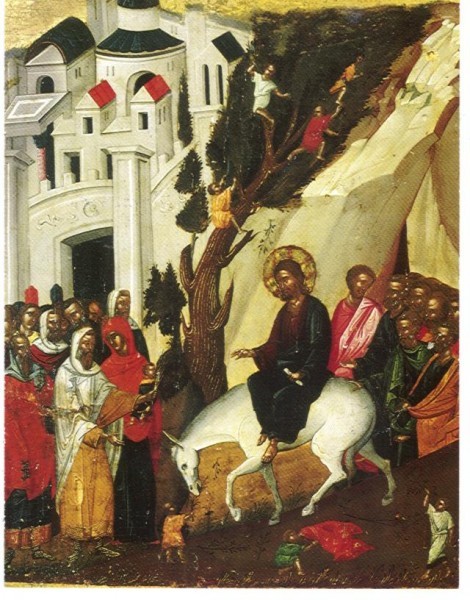

Иконография насыщена образами торжества и праздника, что соответствует самому событию, которое во многом предваряет Светлую Пасху Христову. К таким моментам можно отнести образ нарядного Иерусалима – белые или красные строения, яркие одежды на встречающих Христа.

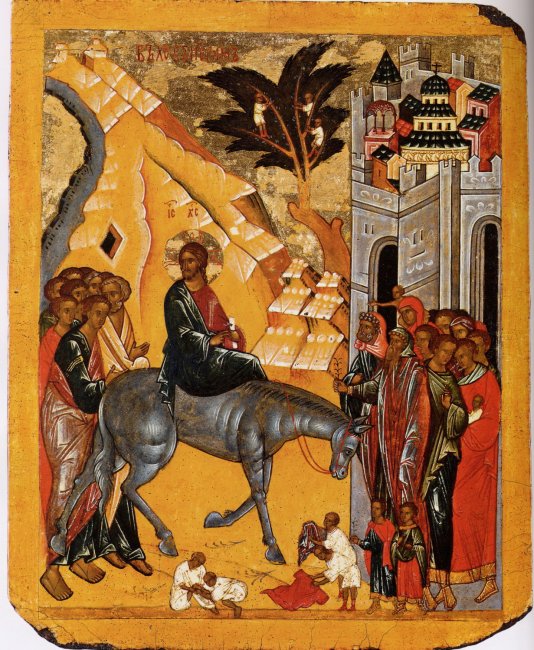

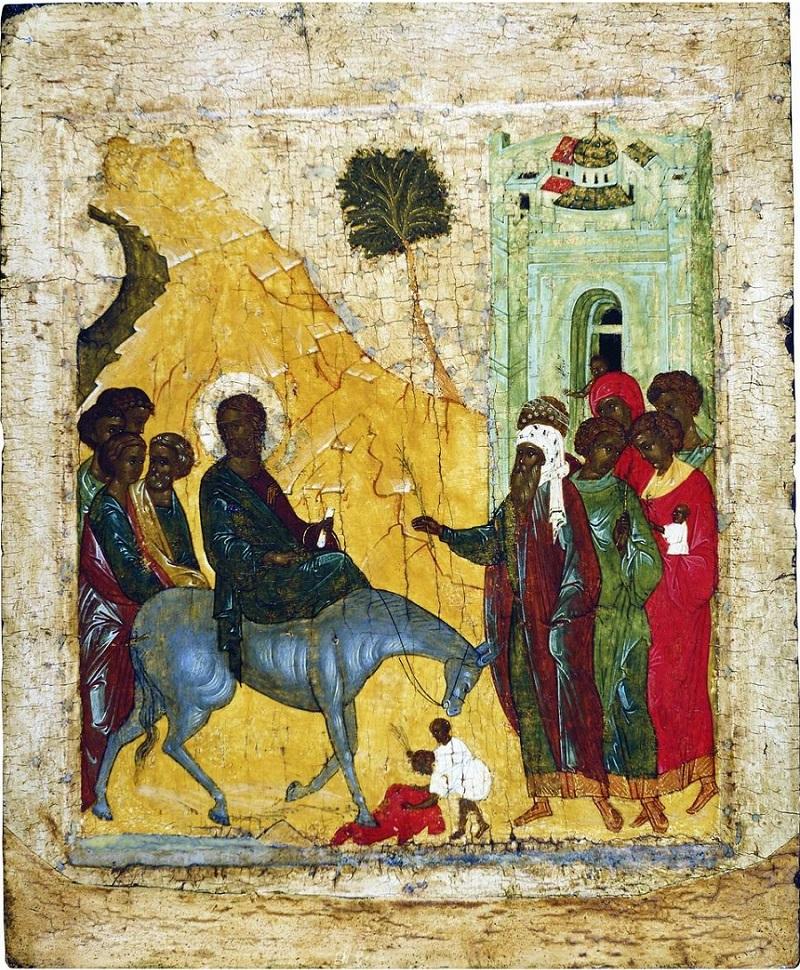

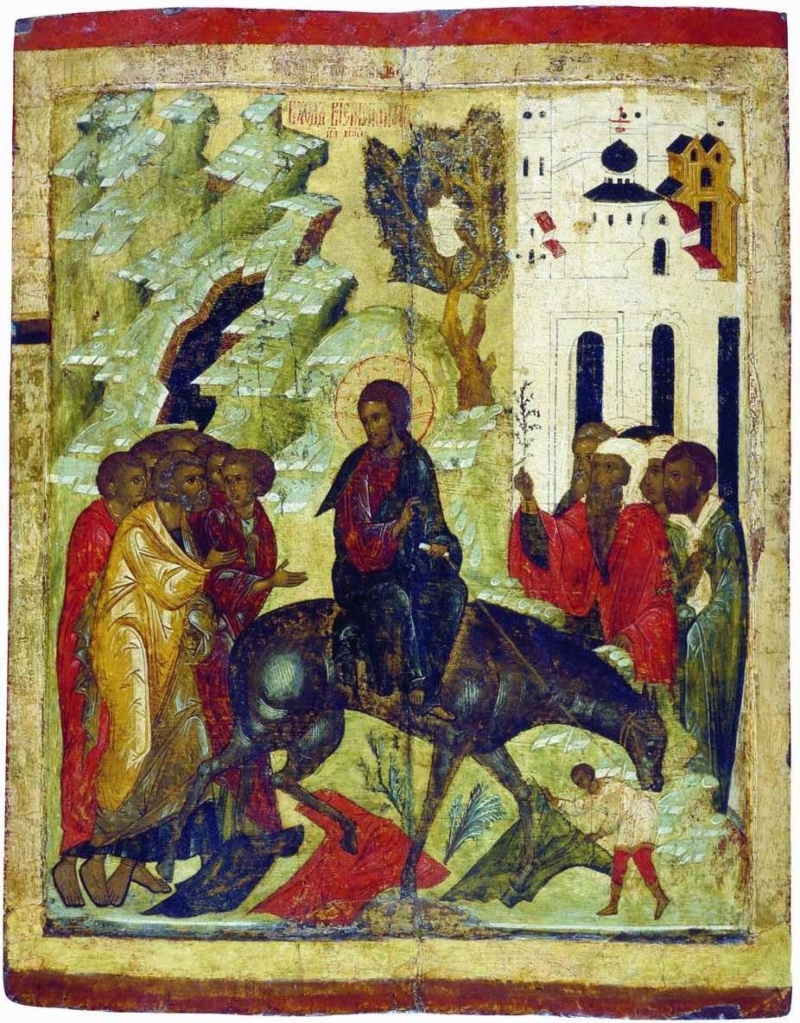

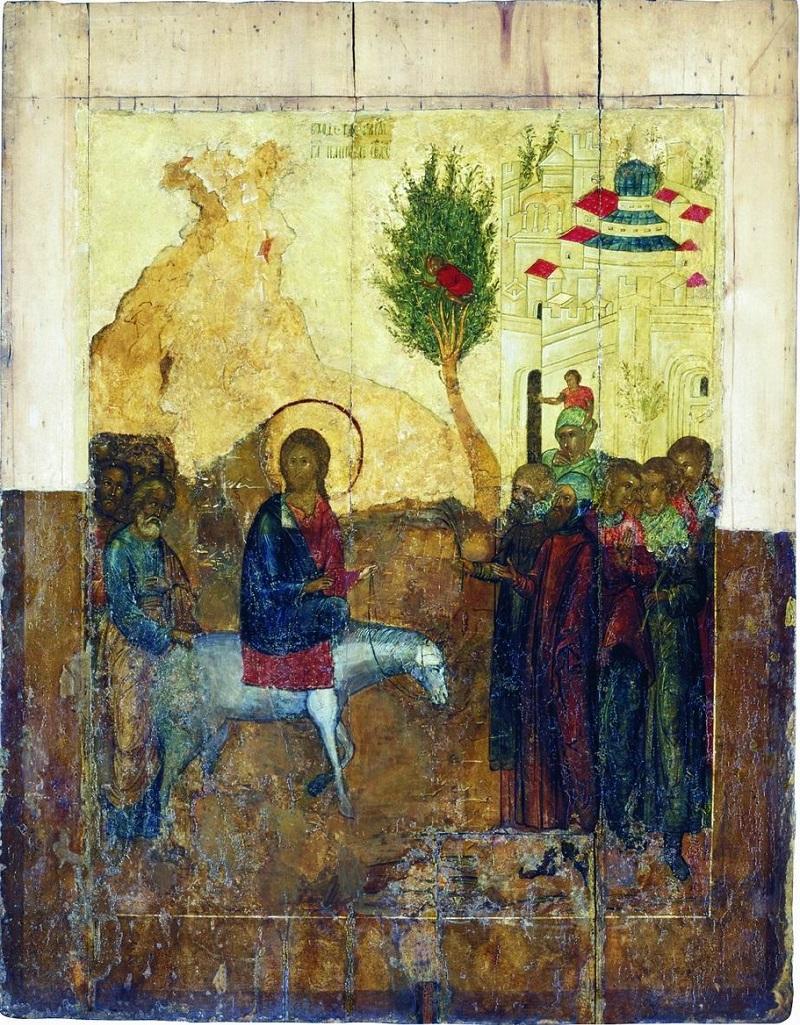

Центральным изображением на иконе является фигура Господа, Который въезжает в город на осле. Спаситель сидит боком, слегка повернув голову в сторону идущих за Ним апостолов, (в других вариантах – в сторону Иерусалима). Движением правой руки Он благословляет встречающих Его людей.

Группа апостолов, идущая за Христом, пишется на иконе слева. Ученики Господа изображаются спорящими между собой, так как сначала они не понимали, для чего необходимо было Спасителю так торжественно входить в город. Позже они осознали, что в этом исполнилось пророчество Захарии о Мессии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9, 9).

Справа на иконе изображается группа людей с пальмовыми ветвями, — они встречают Спасителя. В древнем Израиле пальмовая ветвь была символом веселья, торжества и радости, с ней евреи встречали знатных людей и полководцев. Здесь люди приветствуют Христа как Победителя смерти.

Перед ослом еще пишется фигура ребенка, который постилает под ноги животного свои одежды. Дети также являются частью процессии, встречающей Мессию. Постиланием одежд под ноги евреи встречали помазанников на царство. На иконе этот сюжет связан с тем, что Христос является Помазанником на Царство Божие.

Читайте также другие материалы о празднике Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение)

Загрузка…

Теги: Евангелие Иисус Христос Иисус Христос Праздники Праздники

Вход Господень в Иерусалим: что изображено на иконе?

Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос Царь и идет на смерть добровольно.

Композиция на саркофаге Юния Басса (359 г., Музеи Ватикана)

Миниатюра Евангелия из Россано, 6 век

Приблизившись к Иерусалиму, придя к селению Виффагии, к горе Елеонской, Иисус Христос послал двух учеников Своих, сказав: «идите в селение, которое прямо перед вами; там вы найдете, привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из людей никогда не садился; отвяжите их и приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу».

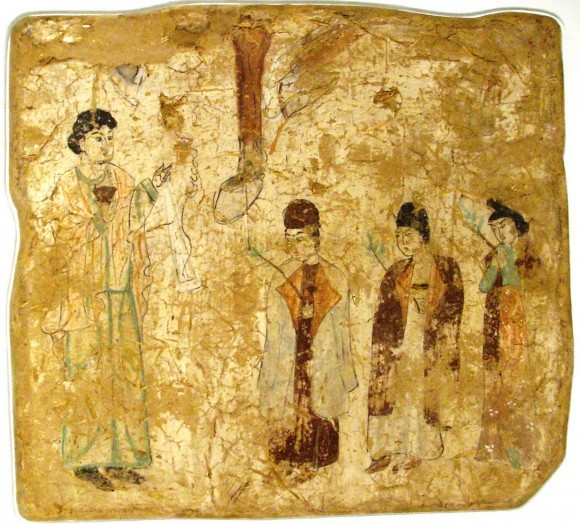

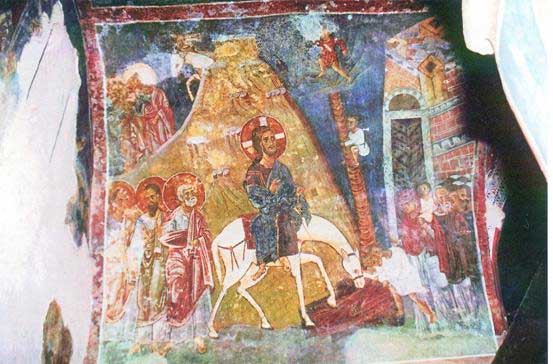

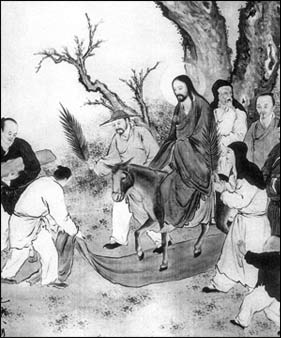

Вход Господень в Иерусалим. Китай, 683–770

Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.

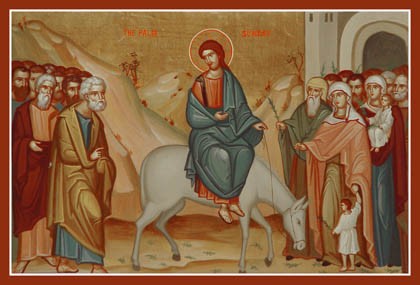

Вход Господень в Иерусалим. Сирийская икона

Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневного Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший и встречавший Его, в радости восклицал: «осанна (спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне (т. е. достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный) Царь израилев! Осанна в вышних!»

Вход Господень в Иерусалим. Армянский кодекс

Вход Господень в Иерусалим. 12 век

Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ отвергнет Его, — своего Спасителя, — и Иерусалим будет разрушен. Иисус Христос заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру (т. е. спасению) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно закрываешь глаза на все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами и окружат тебя и отеснят тебя отовсюду и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посещения твоего» (т. е. времени, когда Господь посветит тебя).

Вход Господень в Иерусалим

Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спрашивали не знавшие Его: «Кто это?»

Народ отвечал: «это — Иисус, пророк из Назарета Галилейского», и рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

Вход Господень в Иерусалим.

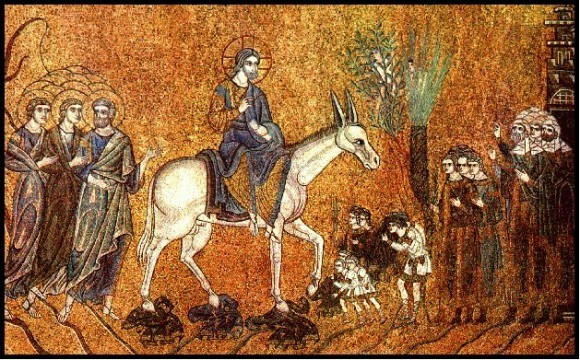

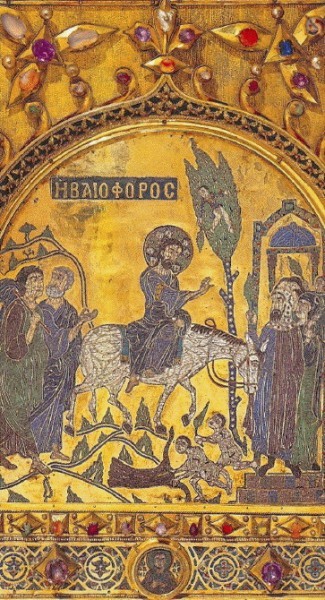

Вход Господень в Иерусалим. Мозаика, 12 век

Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из него всех продающих и покупающих, говоря им: «написано: — Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов — а вы сделали его вертепом разбойников».

Вход Господень в Иерусалим. Джотто. 1304-06

Слепые и хромые обступили Его в храме, и Он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять Его. Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали: «осанна Сыну Давидову!»

Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали Ему: «слышишь ли, что они говорят?»

Вход Господень в Иерусалим. Педро Орретнте. 1620

Иисус Христос ответил им: «да разве вы никогда не читали: — из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Псал. 8, 3).

В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал Его.

Вход Господень в Иерусалим. Пьетро Лоренцетти

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 21, 1-17; от Марка, гл. 11, 1-19; от Луки, гл. 19, 29-48; от Иоанна, гл. 12, 12-19.

Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется св. Православною Церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это — один из великих праздников и называется он еще Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за всенощною службою Божию (или за утренею) раздаются молящимся освященные ветви вербы или других растений.

Вход Господень в Иерусалим. Русская икона, конец 17 века

В старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви прославляем Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мертвых.

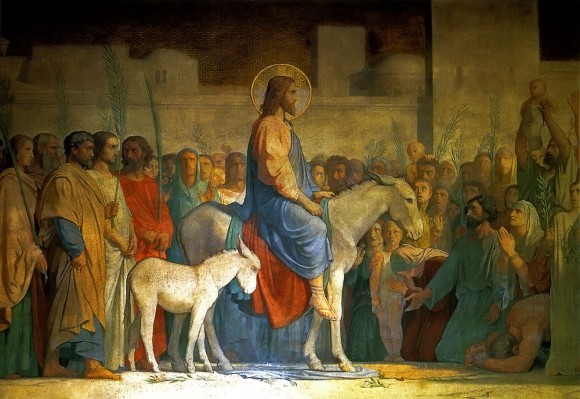

Вход Господень в Иерусалим. Ипполит Фландрин. 1842

Вход Господень в Иерусалим.

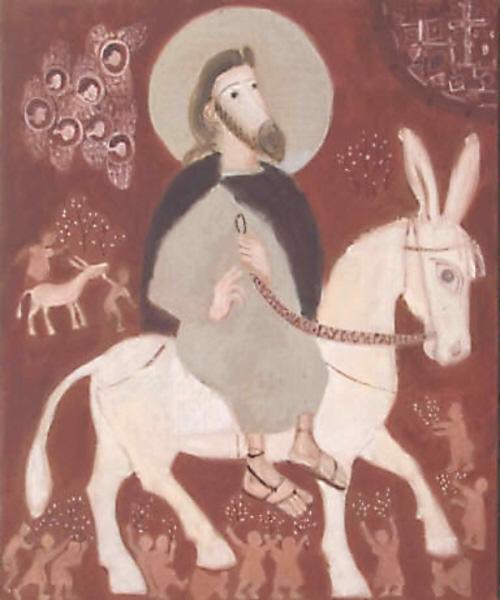

Вход Господень в Иерусалим. Коптская икона

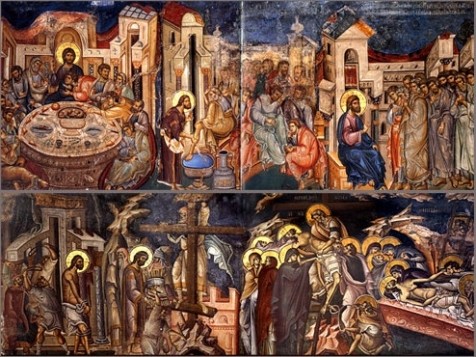

Страстная седмица

Вход Господень в Иерусалим.

Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим

Неделя ваий

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Тверская икона

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Фреска Кулагина

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Василий Нестеренко

Вход Господень в Иерусалим. Греческая фреска

Вход Господень в Иерусалим. Коптская икона

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Китайский образ

Вербное воскресенье

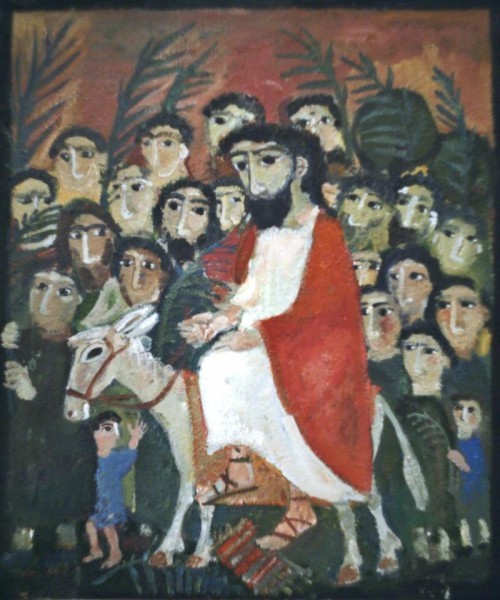

Вход Господень в Иерусалим. Елена Черкасова

Вход Господень в Иерусалим. Елена Черкасова

Вход Господень в Иерусалим: что изображено на иконе?

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

-

Небольшие технические трудности. В ближайшее время мы появимся в сети и сайт станет чуточку лучше

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) в мировой живописи, иконах, песнопениях

Начиная с вечерни недели Ваий, все песни Триоди Постной ведут нас по следам Господа, грядущего на вольную смерть.

Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется Православной Церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи.

Это — один из великих праздников и называется он еще Вербным Воскресеньем,

потому что в этот день за всенощной службой Божией (или за утреней) раздаются молящимся освященный ветви вербы или других растений.

Вход Господень в Иерусалим

У людей пред праздником уборка.

В стороне от этой толчеи

Омываю миром из ведерка

Я стопы пречистые Твои.

Для кого на свете столько шири,

Столько муки и такая мощь?

Есть ли столько душ и жизней в мире?

Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток

И столкнут в такую пустоту,

Что за этот страшный промежуток

Я до воскресенья дорасту.

Пастернак Б.Л.

Вход Господень в Иерусалим. Джотто. 1304-1306

В старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви прославляем Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит у нас знаком победы Христа над смертью и должна напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мертвых.

Вход Господень в Иерусалим

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его.

Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какой в древние времена на Востоке сопровождали царей.

Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Педро Орренте. Въезд Христа в Иерусалим. 1640

Кондак праздника:

«На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.»

видео :Кондак Празднику Вход Господень в Иерусалим, глас 6-й

https://www.youtube.com/watch?v=UNaq-4dUSD0

Но произошло неожиданное для них: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!»

Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию.

Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

икона

Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей.

И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников».

Весь народ с восхищением слушал учение Господне.

После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

икона

Все евангелисты подчеркивают в событии Входа Господня в Иерусалим царственное достоинство Иисуса, Сына Давидова.

Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иерусалим в последнее воскресение Великого поста и воспевает. (Кондак, глас 6-й): «На престоле на небеса, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати».

За утреней присутствующим раздаются зеленеющие ветви со свечами в память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках.

Красуйся и радуйся Церкве Божия: се бо Царь твой прииде в правде, на жребяти седя, от детей воспеваемый: осанна в вышних!

Фреска храма

Видео: Хор братии Валаамского Свято Преображенского монастыря НЕДЕЛЯ ВАИЙ Тропарь, Кондак, Величание

Сегодняшний день — торжественный и светлый, на время преодолевающий сосредоточенно-скорбное настроение Великого поста и предваряющий радость Святой Пасхи. В празднике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается слава Христа как Всемогущего Бога, и как Царя, сына Давидова, Владыки, приветствуемого избранным народом Божиим.

В этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на праздник Пасхи иудеи встречали Иисуса как мессию, как пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что Он незадолго до этого воскресил четверодневного Лазаря.

Взрослые и дети пели и ликовали, подкладывали под ноги осла, на котором Он ехал, свои одежды, встречали Его зелеными ветвями и цветами.

От обычая употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой пальмы) он называется Неделей «Ваий», «Цветоносия», «Цветною».

У нас же этот праздник называется «Вербным воскресением», т. к. вайи заменяются вербой, поскольку ранее других деревьев являет она признаки пробуждающейся после долгой зимы жизни.

Стояние с этими ветвями и зажженными свечами — это воспоминание торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания.

Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как победителя ада и смерти.

икона

В воскресенье вечером богослужебные тексты свидетельствуют о наступлении Страстной, или Великой, седмицы.

Начиная с вечерни недели Ваий, все песни Триоди Постной ведут нас по следам Господа, грядущего на вольную смерть.

Вход Иисуса Христа в Иерусалим для предания Себя на поругание, на унижение, на мучительную и позорную смерть на кресте ради спасения грешных людей имеет глубочайшее нравственное и символическое значение.

Прообразом этого великого события считается вход Давида в Иерусалим после его победы над Голиафом.

Давида радостно и благодарно встречал и приветствовал весь народ. И возревновал царь Саул и затаил злобу против Давида.

Давид же, спустя некоторое время, стал великим царем Иудеи и Израиля.

стенная роспись

Иконография «Входа в Иерусалим» почти неизменна. На молодом осле в Иерусалим въезжает Иисус Христос.

Он обернулся к Своим ученикам, идущим за ослом. В левой руке Христа свиток, символизирующий священный текст завета, правой Он благословляет встречающих.

Навстречу Ему из ворот города вышли мужчины и женщины. За их спинами — Иерусалим.

Это большой и великий город, высокие здания изображены тесно.

Их архитектура указывает на то, что иконописец жил в окружении русских храмов.

Вход Господень в Иерусалим.. Василий Нестеренко

Дети подстилают свои одежды под копыта осленку. Другие — ветви пальмы. Иногда в нижней части иконы бывают написаны еще две детские фигурки. Один ребенок сидит, подвернув и чуть приподняв ногу, над которой склонился другой малыш, помогающий вынуть занозу из ступни.

Эта трогательная бытовая сценка, пришедшая из Византии, придает образу жизненность, но, тем не менее, нисколько не снижает пафоса происходящего.

Одежды детей чаще всего белые, что символизирует их душевную чистоту и незлобивость.

Вход Господень в Иерусалим. Русская икона, конец 17 века

Как обычно для русских икон, с мастерством и строгим изяществом выписаны одежды всех взрослых персонажей.

За фигурой Христа вздымается в небо гора, изображенная традиционными символическими средствами.

В Вербное воскресенье за трапезой разрешаются рыба, елей и вино.

Вход Господень в Иерусалим. Ипполит Фландрин. 1842

Не мир пришел Я принести, но меч (Мф 10:34).

Приближаются главные дни в судьбах всего мира, когда безвинно прольется кровь Праведника. Господь Наш Иисус Христос будет распят на кресте, принеся себя в жертву за «жизнь мира».

Предшествующее Пасхе воскресение называют Вербным.

В этот день Церковь вспоминает важнейшее Евангельское событие — приход Спасителя в Иерусалим менее чем за неделю до предстоящего распятия.

За день до этого Он воскресил Лазаря в селении по другую сторону Елеонской горы от Иерусалима.

Слух о чуде быстро распространился в округе, и в городе заговорили о том, что это знак — древние пророчества исполнились, и Мессия, спаситель израильского народа, уже здесь.

Вход Господень в Иерусалим. Коптская икона

Иисус не стал опровергать эти слухи, а, напротив, сев на осла, въехал в город через Золотые ворота, входить в которые простым людям не дозволялось даже пешком, потому что с самого начала они предназначались для одного единственного Гостя.

Подобный шаг был равносилен провозглашению себя Мессией.

Жители города восприняли это именно так и стелили под ноги Иисусу пальмовые ветви (в воспоминание об этом событии в России в храмы в этот день принято приходить с ветками вербы).

Вход Господень в Иерусалим. Мозаика, 12 век

Но, войдя в знаменитый Иерусалимский храм — центр ветхозаветной религии, Иисус, вопреки народным ожиданиям, вовсе не провозгласил священной войны против римлян и не повел толпу на штурм стоящей рядом крепости римского гарнизона.

Он изгнал из Храма торговцев, обвинил собравшихся в попрании веры и ушел прочь из города.

Вход Господень в Иерусалим. Фрески комплекса Сан-Франческо, Ассизи

Иисус больше не появится в Храме. На протяжении нескольких дней он учит возле Иерусалима, регулярно споря с фарисеями — признанными религиозными вождями Иудеи. И в то же время крепнет народное разочарование в Нем.

Те, кто стлал пальмы под ноги Спасителя, все менее довольны Им.

В эти дни Иисус предрекает Иерусалиму горькую судьбу.

Пророчеству предстоит исполниться уже через несколько десятков лет: в 72 году н. э. город и Храм будут стерты с лица земли римлянами, а иудеев изгонят с их родной земли.

Ты грядешь посреди обманувшейся черни,

Преклоняя свой горестный взор,

Ты вступаешь на кротком осляти

В роковые врата — на позор…

Иван Бунин

Тропарь празднику:

«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе Победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.»

Вход Господень в Иерусалим. Тверская икона

Царство любви и примирения, которое Бог открывает и предлагает всем, не смогли принять даже избранные и последовавшие за Ним ученики.

В последние дни перед распятием даже они думали о земном: апостол Петр предлагал не ходить в Иерусалим, где суждено пострадать, Саломия просила выгодных мест у царского престола для своих сыновей, Иуда, видя, что Господь не заботится о деньгах, потихоньку брал их и тратил на свои земные привязанности. Что же говорить о жителях столичного города?

Здесь все были верующие, все знали десять заповедей, все приносили Богу жертвы, соблюдали посты, давали десятину и молились не по принуждению, а по вере в значимость всего происходящего.

Прогрессивные фарисеи искренно видели себя лучше многих обыкновенных людей, книжники считали, что знаний о Боге достаточно для того, чтобы учить других жить.

Бенджамин Роберт Хейдон. Вступление Христа в Иерусалим

Учителя стали «любить председания в собраниях, возлежание на пиршествах».

Они превратились в «слепых вождей слепых», потому что посчитали, что Бог — такой же, какого они себе придумали: «Может, Он и живой, но нам все ясно: Бог не там, где мытарь, блудница, прокаженный, не там, где бедный и больной.

Значит, искать Его там уже не надо…».

Поэтому с виду умилительный вход Господень в Иерусалим открывает последнюю страшную страницу, теперь уже ничем не прикрытой войны абсолютной Любви с духом мира сего, который, как смертельный вирус, незаметно поражает наше понимание мира и ведет нас к духовной немоте.

Иллюстрация к детской Библии

Эту войну объявляет Сам Иисус: Не мир пришел Я принести, но меч (Мф 10:34).

Приближаются главные дни в судьбах всего мира, когда безвинно прольется кровь Праведника.

Господь Наш Иисус Христос будет распят на кресте, принеся себя в жертву за «жизнь мира».

http://foma.ru/ierusalim-gorod-slavyi-hrista.html

Когда неправда обвиняет,

Мы поминаем Божий суд:

Напрасно молнии сверкают,

Людские громы не убьют…

А нет, выходит, не напрасно.

Страстну́ю знаем наперёд.

И к смерти рабской и ужасной

Жребя́ Царя царей несёт.

Вон исцелённые стоят,

С детьми осанною гремят.

О люди! По любому счёту

Мы не имеем права жить!

Речь не о тех, кто в нечистотах,

О мёртвых что и говорить!

Да как же так могло случиться,

Что Жизнь никто не защитил?

Мир потому самоубийца,

Что выбор свой не отменил.

Глаза от Правды отвернул

И в развлеченьях утонул.

Листвой, одеждой застилают

Дорогу в Иерусалим!

Шумят, бегут, провозглашают…

День ликованья! А за ним –

Демократичный суд Пилата,

Архиерейская молва,

Правозащитные солдаты,

И терноносная Глава!

Ведь знают, что Его распнут,

И до́смерти пред смертью бьют!

Зачем прибиты ноги, руки?

Пилаты, старцы там и тут.

Иного Рима недоумки

Порядок новый стерегут.

А мы, идущие за Светом?

Не жалим ли Его Главу?

Давно устал быть в мире этом

Да вот наказан, всё живу!

Видать, моей нечистоте

Там места не нашлось нигде.

иеромонах Роман (Матюшин)

20 апреля 2008 г., скит Ветрово. Вход Господень в Иерусалим.

книжная иллюстрация

Вход Господень в Иерусалим (1617), сэр Энтони Ван Дейк

Джотто ди Бондоне.

взято всё из свободных источников в интернете

Очерки об иконе 4: Вход Господень в Иерусалим

Сегодня я представляю вам еще один, и на данное время – последний, из серии очерков Екатерины Ивановой, посвященных иконографии двунадесятых праздников.

Вход Господень в Иерусалим… Событие и радостное, и – трагическое. О чем красноречиво говорит рубрика, в которую помещена была моя о нем запись: Страсти Христовы: Вход Господень в Иерусалим. И тем, кто был там, где все это происходило, и, тем более, тем, кто не был, – советую сначала прочесть этот небольшой фотоочерк, а потом уже перейти к рассказу на языке иконописи…

Екатерина Иванова: Иконография Входа Господня в Иерусалим

Последняя неделя земной жизни Господа Иисуса Христа начинается Царским входом Его в Иерусалим, что было в то же время шествием на Cтрасти. Это событие описано в текстах канонического Четвероевангелия, а также, с подробностями, – в апокрифическом Евангелии от Никодима.

После воскрешения Лазаря Царский вход в этот город был вторым событием, прославившим Его. Этот вход называется Царскимсогласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется Царем: «се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле» (Зах. 9:9; Мф. 21:5).

Когда-то Господь Иисус Христос, «узнав, что хотят прийти и нечаянно взять Его и сделать царем» (Ин. 6:15), уклонился от этого. Теперь же Он, приведя все возможные «доказательства» Своего Небесного посланничества и происхождения, объявляет Себя всенародно Христом, Царем, Сыном Давидовым, грядущим во имя Господне. «Все это могло бы быть сделано с самого начала, – замечает Иоанн Златоуст, – но не принесло бы пользы», потому что, пока Он не положил прочного основания Царству Божию – Своей Церкви, до тех пор смерть Его была бы преждевременной.

Торжественное шествие Господа в Иерусалим, несмотря на необычайные почести, с какими народ и ученики приветствовали Божественного Учителя, само по себе было чуждо всяких признаков земного величия. Не видно было здесь пышности, какой обычно окружают себя земные цари, не видно было, как говорил св. Прокл, «ни оружий, ни щитов, ни копий, ни порфир, ни грозных и могучих телохранителей, а видно все противоположное: осля слабое, младое, чуждое, к ярму готовимое, и сопровождающие – ученики». В великий день посещения Иерусалима Иисус Христос является перед лицом иудейского народа с обычной простотой, кротостью и смирением.

По дороге в Иерусалим в селе Виффагия у горы Елеон Господь попросил учеников привести Ему молодого осла, на которого Он сел, и ослицу, на которую положил Свои вещи. Эти действия не являются случайными и в толковании отцов Церкви имеют пророческий и прообразовательный смысл. По словам святителя Епифания Кипрского, Христос, прежде всюду ходивший пешком, воссел на животное, чтобы показать этим, что Он вознесется на Крест и прославится на нем. «Противолежащее селение» олицетворяет строптивый дух ветхого человека, выгнанного из рая, к которому Христос посылает двух учеников, т.е. два завета – Ветхий и Новый. Ослица означает подзаконную иудейскую синагогу, которая под тяжким бременем влекла жизнь и на хребте которой когда-нибудь воссядет Иисус Христос. Осленок – это языческий народ. В ветхозаветной истории осел является символом мирного труда, тихой и скромной жизни. То, что на осленка «никто из людей не садился» (Мк. 11:2), еще более подчеркивает религиозный характер выбора: все древние считали, что вещь или животное, уже служившее целям обычным, житейским, менее пригодны для целей священных. Таким образом, являя Себя впервые израильскому народу Царем, Иисус Христос хочет, чтобы уразумели, что Он кроткий и спасающий Царь, Он воцаряется в сердцах любовью.

Между тем весть о том, что Иисус идет в Иерусалим, успела распространиться по всему городу. Многочисленные толпы народа, собравшегося на праздник Пасхи из разных стран света, поспешно вышли к Нему навстречу.

Одни постилали на дороге свои одежды, другие срезали пальмовые ветви с деревьев, бросали их по пути и восклицали: Осанна Сыну Давидову. Благословен грядый (тот, кто идет) во имя Господне, Царь Израилев. Осанна в вышних. Это приветствие означало: Осанна (т.е. спаси, помоги, даруй счастие) Господи, Сыну Давидову; Он царь Израилев. Его вход благословен для всего мира, потому что Он совершается во имя Господне. Осанна в вышних, т.е. помоги, Всевышний.

Общий восторг достиг высшей степени, когда шествие приблизилось к спуску с горы Елеон. К радостным воплям народа и ученики Господа присовокупили свои громкие восклицания: «Благословен царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних».

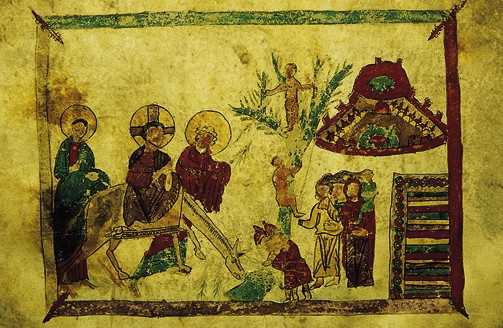

Уже в самых древних изображениях этого евангельского события отражены его основные черты: шествие на осляти и народное ликование. Самые ранние примеры иконографии Входа в Иерусалим можно встретить на саркофагах и в книжной миниатюре, как, например, на детали диптиха из Миланского собора V в. (рис. 1), рельефе кафедры архиепископа Максимина в Равенне (VI в.) и в россанском Евангелии VI в. (рис. 2).

Рис. 1. Вход Господень в Иерусалим. Деталь диптиха, собор в Милане, V в.

Даже эти три памятника показывают, что последовательного развития сюжета в изображении этого праздника не было. Хотя определенные различия в композициях присутствуют: на рис. 1 и 2 оно краткое, а на рис. 3 – более сложное. Объясняется это в большей степени объемом поверхности и другими техническими возможностями художника, чем его личными мотивами или требованиями эпохи. По этой же причине нельзя судить и о древности изображения: не всегда краткое может быть древнее сложного.

На рельефе кафедры епископа Максимина в Равенне композиция Входа в Иерусалим объединена с «Обращением Закхея». Поскольку первое событие происходило в Иерусалиме, а второе – в Иерихоне, художник располагает детей с пальмовыми ветвями над Христом слева, а Закхей стоит на смоковнице справа, в полном соответствии с описанием – малый ростом и с бородой. В том, что представлен именно Закхей, не может быть сомнений. Еще ни в одной композиции «Вход Господень в Иерусалим» на дереве не изображалось бородатых персонажей. К тому же Закхей облачен в одежды взрослого человека – плащ и хитон, а его поза с распростертыми руками передает восторг от слов Христа, обращенных к нему. Однако наиболее интересной деталью следует считать большой крест-посох, который Христос, сидящий на осле, держит на левом плече, правой благословляя народ. Обычно изображение креста указывает на будущую судьбу Спасителя и не связано с событиями Его земной жизни до Распятия. В этом рельефе все персонажи являются историческими лицами, но одновременно несут определенное символическое значение. Поэтому крест-посох – это и символическая деталь, и знак, объединяющий всю композицию идеей искупительной Жертвы и всеобщего Воскресения.

Еще одна необычная для этой композиции фигура – женщина, устилающая путь Христа тканью. Обычно изображаются дети, постилающие на дорогу свои одежды. Можно предположить, что в данном контексте она олицетворяет собой образ Церкви.

Рис. 2. Вход Господень в Иерусалим и обращение Закхея. Костяной рельеф кафедры архиеп. Максимина,

Архиепископский музей в Равенне, 546-556 гг.

На рис. 3 Вход Иисуса Христа в Иерусалим представлен довольно подробно. Христос, благословляющий правой рукой, восседает на осле, под ноги которому расстилают одежды встречающие.

Рис. 3. Вход Господень в Иерусалим. Миниатюра Евангелия из Россано,

музей Диочезано, Италия, VI в.

Художник изобразил на миниатюре только двух апостолов – тех, кто привел осленка, – очевидно, следуя тексту Евангелия от Иоанна. Имена их не указываются. Один, в соответствии с устойчивым иконографическим типом, определяется как Петр, другой апостол, довольно юный, может быть Фомой, Филиппом или Иоанном. В Евангелии от Матфея также говорится, что Христос сел на осленка поверх одежд, которые положили ученики, поэтому в большинстве византийских изображений Господа изображают сидящим на белом покрывале, чего не скажешь о русской иконописи. На этой миниатюре, кроме большой группы людей с пальмовыми ветвями в руках у городских ворот, Иисуса Христа приветствуют и жители, высунувшиеся из окон зданий и тоже держащие пальмовые ветви.

Пальмовые ветви (вайи) занимают важное место в символике Входа Господня в Иерусалим. Отсюда и название праздника – Неделя Ваий.

У древних евреев пальма служила символом веселья и торжества. С пальмами в руках было принято встречать знатных лиц. Пальма – символ мужества – давалась в награду победителям. Встреча Христа с ваиями послужила источником для христианского употребления ваий в празднике Входа в Иерусалим. Празднование этого события как воскресного «дня пальм» было установлено в IV–VII вв. К этому времени восходит обычай приносить в храм пальмовые ветви, освящать их перед богослужением, а после совершать с ними торжественное шествие.

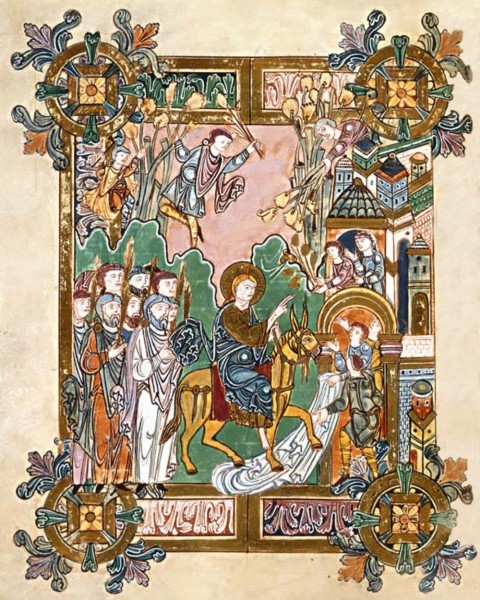

Во многих христианских странах, ввиду климатических условий, вместо пальм использовали первые зацветающие растения: в Италии – оливы, во Франции – самшит, розмарин и лавр, в России – верба (ива). В связи с этим изменилось и название праздника: «день олив», «цветущая пасха», «Вербное воскресенье» и т.д. Однако художники разных стран, изображая торжественный Вход в Иерусалим, неизменно рисуют дерево, похожее на пальму (например, рис. 4 и рис. 5).

Рис. 4. Вход Господень в Иерусалим. Македония,

Музей Македонии в Скопье, XVI в.

По изъяснению Церкви, зеленеющие ветви служат знамением победы над смертью не только Иисуса Христа, но вместе с Ним и верующих в Него. Зимой ветви деревьев как будто мертвы, но с наступлением весны они снова оживают. Все люди умирают, и для них наступает смерть – эта суровая зима, но придет весна и тела, истлевшие в земле, опять соединятся с душой. Таков у Бога закон: Он тленное облечет в нетление и мертвое сделает бессмертным.

Наконец, ветви вербы означают крест, которым Господь попрал смерть и даровал верующим жизнь. Поэтому Церковь в Неделю Ваий возглашает: «днесь благодать св. Духа нас собра, и вси вземше крест Твой глаголем: благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних».

Обычай постилать под ноги царя одежды известен из книг Ветхого Завета: когда пророк Елисей помазал Ииуя на царство, слуги «поспешили, и взяли каждый одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй!» (4 Цар. 9:13).

С XVI в. в России существовал «чин шествия на осляти», отмененный позднее Петром I. Например, в период царствования Алексея Михайловича во время праздничного крестного хода сам царь вел под уздцы лошадь, на которой ехал патриарх Никон. За это патриарх платил царю 100 золотых монет. Эти деньги царь складывал в шкатулку и пояснял, что это единственные деньги в жизни, которые он заработал сам, и потому хочет быть похороненным именно на них. Дети постилали на дороге одежды. Перед лошадью на повозке везли украшенное и увешанное сладостями вербное дерево, вокруг которого располагались певчие. По окончании чина ветки вербы раздавались участникам крестного хода.

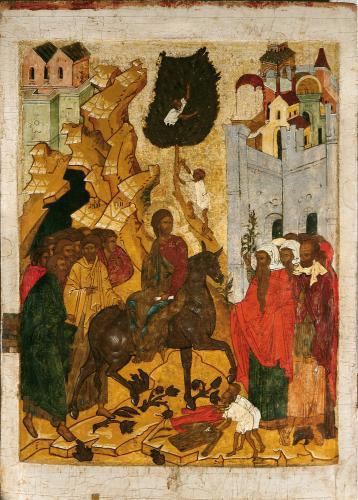

Лошадь вместо ослика стали использовать по вполне объективным причинам: во-первых, в холодном российском климате трудно было вырастить этих теплолюбивых животных, во-вторых, праздничное облачение патриарха, обильно украшенное драгоценными камнями, не мог бы выдержать ни один ослик. Возможно, по этой же причине в русской иконографии изображение лошади часто заменяет изображение ослика (рис. 5).

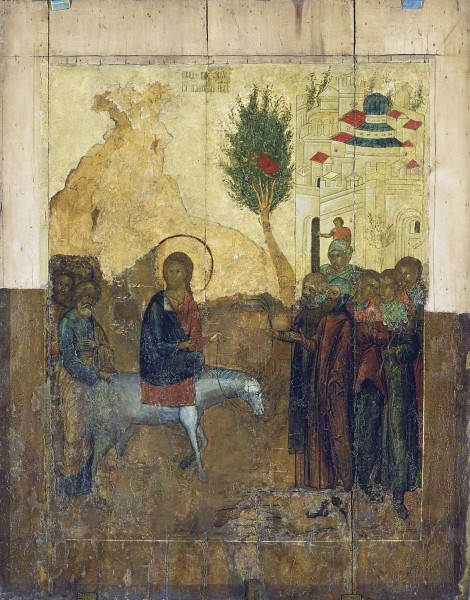

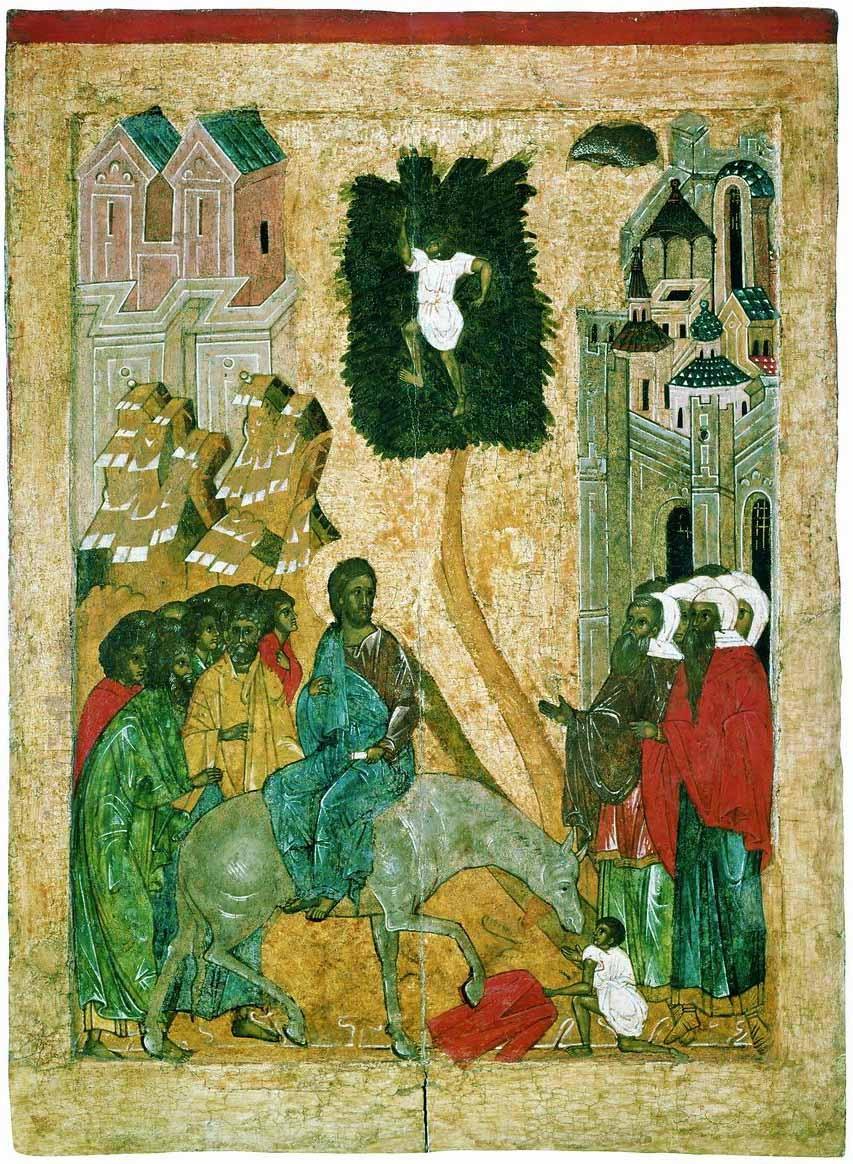

Рис. 5. Вход Господень в Иерусалим. Новгород, XIV в.

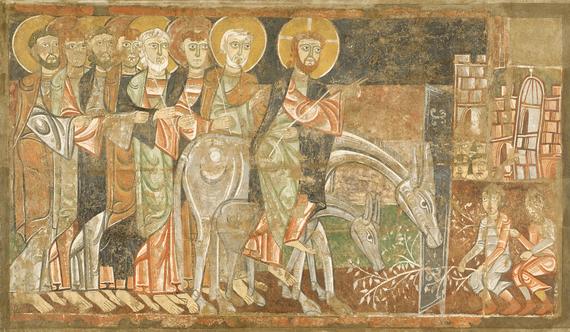

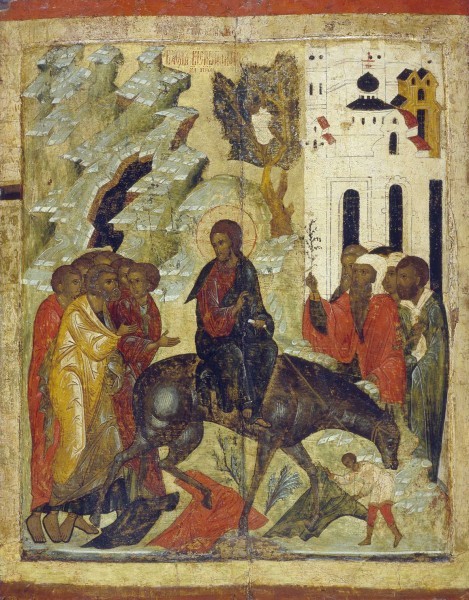

Значительное изменение в иконографии Входа Господня в Иерусалим происходит в XIV – начале XV века. Если раньше Спаситель изображался сидящим на осле ногами к зрителю, а лицом к городу, то теперь Он чаще всего представлен в сложном ракурсе. Христос оборачивается назад, к апостолам, а Его ноги не видны (рис. 6). Этот вариант иконографии прочно утвердился в русской иконописи конца XIV–XV веков.

Рис. 6. Вход Господень в Иерусалим. Кирилло-Белозерский музей-заповедник, XV в.

При этом часто Спаситель держит в руке свиток – Новый завет, а правой благословляет встречающих Его людей. На рис. 6 иконописец как бы противопоставляет левую часть композиции – плавный изгиб дерева, силуэты гор, фигуры апостолов и Иисуса Христа – строгости и застылости толпы, изображенной на иконе справа.

На клейме новгородской иконы «Земная жизнь Христа» (рис. 7) фигура Христа еще больше разделяет и, одновременно, объединяет две ступени духовной зрелости людей. На иконе фигура Иисуса Христа выделена сверху округлой горкой и нимбом, снизу – красной попоной коня и белым цветом животного. Здесь нет ни детей, ни расстилающих одежды. Ученики в молитвенных жестах Петра и Иоанна устремлены к Христу, а иерусалимские старцы, наоборот, настороженны и неприветливы. С их стороны нет никаких жестов, иконописец даже не изображает их рук, и это еще резче подчеркивает благословляющий жест Христа, направленный в их сторону.

Рис. 7. Вход Господень в Иерусалим, фрагмент иконы

«Земная жизнь Иисуса Христа», Новгород, нач. XV в.

Всеми выразительными средствами живописи иконописец старается подчеркнуть на этой иконе не единство Нового и Ветхого Заветов, а первое столкновение нового учения со старым, неприступным Законом иудеев. Это видно в противопоставлении светлой цветовой гаммы группы Христа и учеников более темным цветам группы старцев, плавным волнам горок – вертикальности Иерусалимской стены, молитвенные жесты первой группы – отсутствию рук в другой и т.д.

Непременным атрибутом ландшафта является изображение горы Елеон с одиноко растущей пальмой. Кроме того, на византийских иконах большую часть пространства занимают пейзаж и архитектура. Обычно горный пейзаж в иконе служит фоном для выделения центрального образа. Эта стена горок выдвигает основное действие на первый план. Своим цветом, линиями и сдвигами горки влияют и на эстетическое восприятие изображения.

В ранне- и средневизантийский периоды горки изображались, как правило, в виде достаточно монолитных, плотных, массивных по цвету и форме образований (рис. 8).

Рис. 8. Вход Господень в Иерусалим. Синай, вторая пол. XII в.

Но уже в XIV–XV вв. усиливается внимание к проработке горок – они становятся вогнутыми, дробными, с расщепленными вершинами, уступами, расщелинами и т.п. Эти изобразительные элементы на Руси приобрели даже специальное иконописное название – лещадки (от древнерус. слова «лещадь», или «лещедь»: колотый на слои камень, скол горной породы, обтесанные каменные плитки). Это своего рода стилизованные ступени, благодаря которым гора приобретает смысл лестницы и является символом духовного восхождения к Богу.

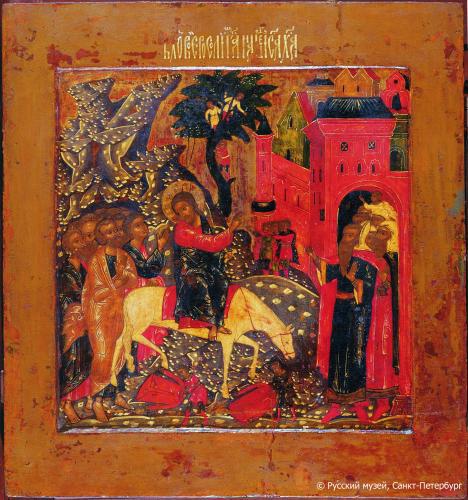

Особой изощренности писание горок и лещадок в России достигло в XVI–XVII вв. (в частности, в т.наз. строгановских письмах).

Рис. 9. Вход Господень в Иерусалим. Строгановская икона, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, XVI в.

Своеобразной чертой этой иконы также является изображение за стенами Иерусалима высокого столпа увенчанного киворием, под которым помещены золотые статуи языческих богов. Похожий киворий встречается не только на русских иконах, но и на некоторых иконах критской школы.

Не менее, если не более активную роль в иконописи, чем горки, играет и предельно условно написанная архитектура. Главное значение архитектурных кулис – то же, что и горного «пейзажа»: активно участвовать в создании целостного, динамичного изображения.

Архитектурные кулисы и горный «пейзаж» – это одни из тех изобразительных пространств византийского искусства, где средневековый художник давал в полной мере волю своей фантазии.

Рис. 10. Вход Господень в Иерусалим. Великий Новгород, XV в.

Архитектура Иерусалима представлена множеством причудливых и тесно поставленных друг к другу строений за стеной с башнями. В центре обычно изображается Иерусалимский храм. В русской иконописи в XV–XVII вв. в центре Иерусалима рядом с киворием находится постройка с куполом, увенчанным крестом (рис. 10). Иногда в иконах появляется и такая деталь: в горе изображается пещера, символизирующая будущий Гроб Господень (рис. 10).

Во многих византийско-русских изображениях праздника присутствуют дети. В памятниках древнехристианской скульптуры констатировать это явление очень трудно, так как уменьшение фигур и отсутствие бород вовсе не указывает прямо на детский возраст (напр., рис. 1). Однако древнейшее византийское лицевое Евангелие (россанское) не оставляет сомнения в том, что во встрече Иисуса Христа принимают участие дети (рис. 3). Между тем подлинные Евангелия о том ничего не говорят: Евангелист Матфей упоминает о восклицаниях детей; но, как видно по ходу его речи, это происходило в храме (Мф. 21:15), а не за городом. Такое несогласие иконографии с Евангелием само по себе не имело бы особенной важности; но оно приобретает ее ввиду того, что упомянутое иконографическое уклонение от буквы Евангелия совпадает с рассказом одного апокрифа. В Ев. Никодима рассказывается, что курьер Пилата, посланный к Иисусу Христу с целью привести Его на суд, отнесся к Нему с полным уважением, и когда Пилат спросил его – почему он так поступил, тот ответил, что увидел Его (Иисуса Христа), сидящего на осле, и детей еврейских, ломающих ветви с деревьев и постилающих на дороге; … иные же постилали свои одежды на пути, восклицая: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне. Под влиянием этого источника, как считает проф. Усов, и появились дети в картине Входа Иисуса Христа в Иерусалим в россанском кодексе и памятниках последующего времени.

Несомненно, что такое же представление о картине Входа в Иерусалим сформировалось и в иконописи, и в богослужебной письменности: «Благословен еси, Царю Славы, со славою царскою от учеников провождаемый и от детей прославляемый», «яко изо уст младенец и ссущих совершил еси хвалу», «Ангелов хваление и детей воспевание приял еси» и т.д.. Предполагать прямые заимствования из одного источника, например из Никодимова Евангелия, в данном случае едва ли нужно. Иконография с изображением детей легко могла возникнуть и помимо воздействия апокрифа, под влиянием требований цельности картины.

Рис. 11. Вход Господень в Иерусалим. «Музей Македонии» в Скопье,

Македония, XVIII в.

Особенностями композиции рис. 10 и 11 тоже являются дети. На переднем плане рис. 11 изображены борющиеся дети, мальчик, вытаскивающий из ступни занозу, одна из встречающих Христа жен с сидящим у нее на плечах ребенком. Вкупе с двумя детьми, срубающими листья ваий с дерева, сюжет превращается в жанровую сцену. Также весьма необычно трактована сложная архитектура на заднем плане и гора с лещадками и расселиной, из которой выходят ученики Христовы.

Тем не менее, при всей своей торжественности, Вход Господень в Иерусалим предшествует Страстной седмице. Такая близость праздника к дням Страстей и Крестной смерти Спасителя налагает на празднование Входа в Иерусалим как бы Страстную печать.

Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что день Входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим приходился на девятый день месяца, когда избирался пасхальный агнец, которого закалывали в четырнадцатый день. Поэтому самый день, избранный Спасителем для Входа в Иерусалим, прообразовательно свидетельствует об искупительной Жертве.

Когда во время общенародного прославления и радостных приветствий Христос приблизился к Иерусалиму, то при виде города Его Божественное лицо выразило глубокую скорбь и Он заплакал. Взорам Его ясно представлялось приближающееся запустение Иерусалима и отвержение богоубийственного народа. Господь знал, что настоящий день посещения мог бы составить славу и счастье Израиля, но этот день сделается для него началом ужасных бедствий. Он знал, что торжественное осанна чрез несколько дней будет заменено яростными воплями: смерть! смерть Ему! распни Его! (Ин. 19:15). Он предвидел уже исполнение грозного суда Божия над отверженным городом и народом. Предвидя все это и обратив взор к городу, Он с плачем сказал: «Иерусалим, Иерусалим! О если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но сие сокрыто ныне от глаз твоих: ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». В этих словах Господь предрек будущую судьбу Иерусалима. Это пророчество исполнилось с поразительной точностью. Еще не успело одно поколение смениться другим, как город был взят римлянами (в 70 г. по Р. Х.) Несмотря на упорную защиту, Иерусалим был взят и предан совершенному разорению, так что подлинно исполнились слова Спасителя: не оставят в тебе камня на камне.

Список литературы:

- Свящ. Агрономов А.И. Торжественный вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим /Рижские епархиальные ведомости, Рига, 1889 г., №7. Приложение к №7 Рижских епархиальных ведомостей, кн. II, 12 с.

- Акафист в Неделю Ваий (Вход Господень в Иерусалим. Неделя Ваий. Вербное Воскресенье).

- Алексеев С.В. Зримая истина. – СПб: Ладан, Троицкая школа, 2006, 288 с.

- Бычков В.В. Феномен иконы. История. Богословие. Эстетика. Искусство. Научно-издательский центр «Ладомир». М., 2009, 635 с.

- Гусакова В. Христианские праздники. Традиции Востока и Запада. – СПб: Аврора, 2010, 160 с.

- Липатова С. Вход Господень в Иерусалим: иконография праздника. –/http://palomnic. org/art/icon/vhod/

- Прот. Погребняк Н. Вход Господень в Иерусалим: что изображено на иконе? – / http://www.pravmir.ru/vxod-gospoden-v-ierusalim-chto-izobrazheno-na-ikone/

- Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. – СПб, 1892.

- Прот. Туринцев А. Разъяснение воскресных и праздничных Евангельских чтений. – СПб: Сатисъ, 1995, 235 с.

Вход Господень в Иерусалим – событие, которое является прологом к Страстной седмице. Этот праздник – предвестник Пасхи, поэтому в некоторых Воскресенских храмах были приделы в честь Входа Господня в Иерусалим. Источником иконографии праздника является евангельский рассказ о том, как Христос накануне иудейской пасхи посещает город. Поскольку в символике события важное место занимают пальмовые ветви (греч. βαΐα), праздник Входа в Иерусалим обычно называют Неделей ваий.

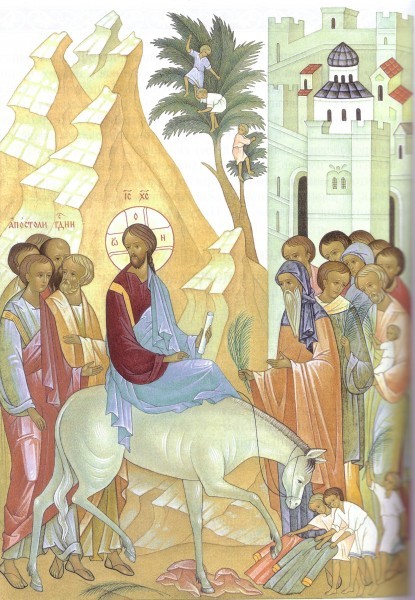

Изображения известны с IV века: Спаситель изображен восседающим на осле, входящим в Иерусалим как скромный паломник и в то же время как Мессия. На хребте осла лежат одежды апостолов (см.: Мф. 21: 7). Иногда эти ткани напоминают попону или седло, а порой ткань лежит свободными складками, напоминая римский плащ. Фигура Иисуса Христа на иконе представлена в сложном ракурсе. Христос глядит на Иерусалим или оборачивается назад, к апостолам. Иногда Спаситель со скорбью обращен на зрителя: Господь знает будущее Иерусалима, который будет разрушен.

Особенно торжественно выглядит шествие в храмовых росписях: мерный шаг ослика, расположенные в прихотливом порядке зеленые ветки деревьев создают живописное полотно. Сцены Входа Господня в Иерусалим встречаются в лицевых Псалтирях, например, к строкам «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» помещаются миниатюры с соответствующим сюжетом – здесь изображены встречающие Господа дети.

Впереди Христа изображаются дети, встречающие Его в преддверии града Иерусалима. Они постилают пальмовые ветви впереди шествия «на осляти». Изображаются играющие от радости дети, буквально бегающие наперегонки. Дети взбираются на деревья, сидят на них в затейливых позах и с интересом смотрят вниз и по сторонам, ломая ветви. «Дети же еврейския воскресения победу предвозвещающе, сретаху Тя с ветвьми и ваием» (стихира на литии). На поздней греческой иконе из Музея Македонии в Скопье представлена бытовая сцена: ребенок трудится на дереве топориком. Иногда вайи создают красивый причудливый узор на земле. На многих греческих и византийских иконах пальмовые ветви выглядят как самшит, которым чествуют и поныне Христа представители Православной Грузинской Церкви. На современных русских иконах пишут более привычные пальмовые ветви, а также как будто бы лошадь вместо ослика, как дань более знакомому изображению.

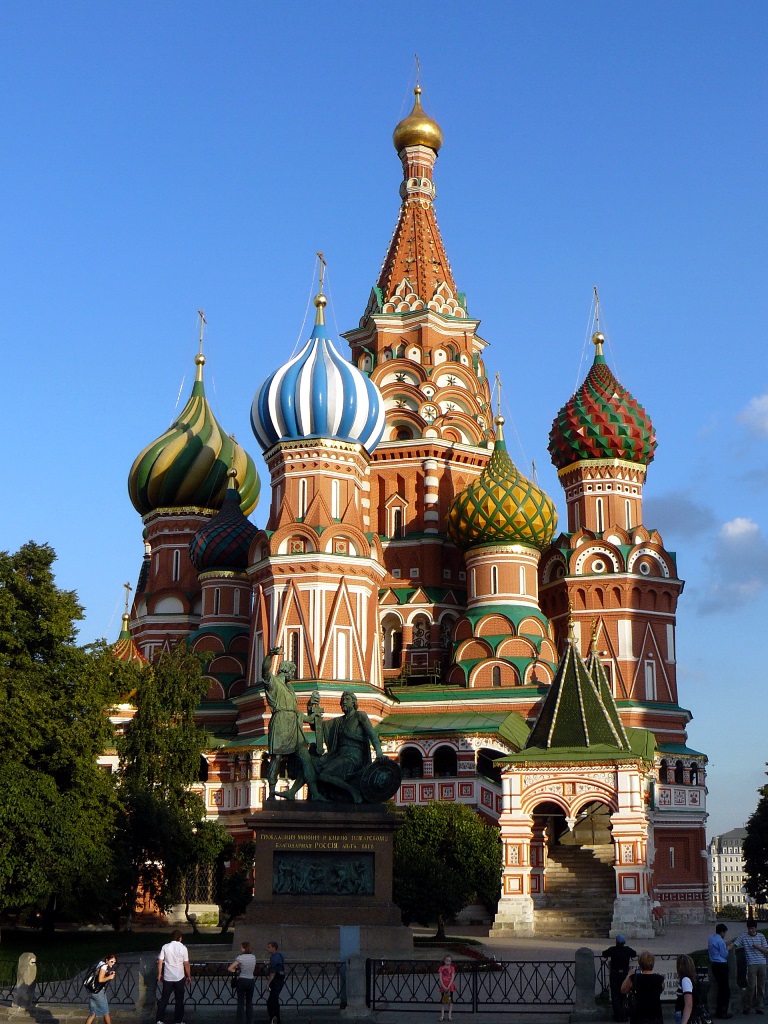

«Шествие на осляти» – это особо торжественный крестный ход на Руси в Вербное воскресенье, проходивший ежегодно с середины XVI века до времени Петра I. Его уникальность заключалась в изображении въезда Христа в Иерусалим. На низкорослую лошадку, покрытую светлой попоной, садился митрополит, позднее – патриарх, а под уздцы лошадь вел царь или воевода. Шествие начиналось от Успенского собора Московского Кремля и через Фроловские ворота выходило на Красную площадь. После молебна у Лобного места приглашенные шли в церковь Входа Господня в Иерусалим Покровского собора, где совершалось богослужение.

Картина крестного хода была столь впечатляющей для иностранцев, что в записках путешественников XVI–XVII веков Покровский собор (Василия Блаженного) называется Входоиерусалимским. Кроме Москвы обряд шествия на осляти совершался в XVII веке в Новгороде, Астрахани, Казани и других городах. Думается, историческое шествие отразилось косвенно на иконах: лошадь вместо ослика соответствует этой традиции, ткани под ногами лошади, ветки пальм – всё это средневековый человек видел не только на иконе, но и во время шествий.

За Христом обычно изображаются апостолы, а позади них – «горки». Апостолы Петр и Иоанн выделены из числа прочих учеников. Другие апостолы стоят сомкнутой группой. В Евангелии рассказывается, что перед тем, как войти в Иерусалим, Спаситель послал за ослом двоих учеников – возможно, поэтому художник и выделяет здесь именно двух апостолов. Другие апостолы и ученики порой выходят прямо из расщелины или спускаются с отрогов гор: «А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они» (Лк. 19: 37).

Среди горожан мы различаем отдельные фигуры и часто видим разные оттенки настроений: одни уверенно приветствуют Христа, другие склоняются друг к другу – то ли в смиренном удивлении, то ли в сомнении. За укрепленными стенами Иерусалима, в центре города, изображается купольное здание, иногда увенчанное крестом. Городская архитектура представлена множеством построек, которые высятся одна над другой.

Жители Иерусалима, выходящие из ворот города, встречают Христа с восклицаниями «Осанна!». Особенно интересны поздние иконы Входа Господня в Иерусалим, которые писались под влиянием знакомства с другими иконографическими сюжетами, например Богоматери «Всех скорбящих Радость». На них изображаются женщины с детьми на руках, калеки, сидящие буквально у ног проезжающего на ослике Христа. «Поклоняющеся людие, и со ученики радующеся…» (Канон праздника, песнь 7). На заднем плане, где-то далеко-далеко, изображены фарисеи. Внимание зрителя устремлено на Христа и на тех, кто Ему доверяет.

Мужи и жены постилают ризы под ноги животного, чествуя Спасителя. И бывает, что ткани имеют традиционные национальные узоры. Эти полотна с арабесками влекут к себе взгляд и приковывают внимание к центральному изображению: «Он, по ризам и коврам, от коих рделася дорога…» (Федор Николаевич Глинка). И действительно, на иконах «Вход Господень в Иерусалим» под ногами животного можно увидеть алые, пурпурные, белоснежные и реже – зеленые ткани. Алые одежды на земле напоминают о церемониях императорских триумфов. К этим же триумфальным шествиям восходит воздвизание пальмовых ветвей в честь победителя.

Господь с грустью смотрит на следующих за Ним учеников. И Петр в свою очередь идет оглядываясь на других апостолов. Спаситель знает о будущих событиях, о том, что ожидает Его последователей, и в этом немом общении проявляется единство центральной группы. Золотой нимб венчает голову только Господа, неизменно притягивая к себе взгляд зрителя.

Вход Господень в Иерусалим (Неделя ваий, Вербное воскресение) — двунадесятый праздник, который совершается в шестое воскресенье Великого поста и установлен в воспоминание торжественного входа Господня в Иерусалим. Праздник этот переходящий, то есть дата его каждый год меняется и зависит от Пасхи. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — последняя и самая важная часть Великого поста.

Вербное воскресенье в 2022 году: 9 апреля

Содержание:

- Вербное воскресение. Событие праздника

- Вербное воскресение. История праздника

- Вход Господень в Иерусалим. Праздничное богослужение

- «Шествие на осляти»

- Вербное воскресение в народных традициях

- Вход Господень в Иерусалим. Иконы

- Храмы в честь Входа Господня в Иерусалим

- Душеполезное поучение на Вербное воскресение

Вербное воскресение. Событие праздника

Торжественному входу Господа в Иерусалим предшествовало чудо воскрешения Лазаря из Вифании. Трогательный рассказ об этом событии мы находим в Евангелии от Иоанна. Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария тотчас же послали сказать об этом Спасителю. Лазарь вскоре умер и был похоронен, и только спустя четыре дня Господь пришел в Вифанию. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!», — сказала Марфа. Спаситель ответил, что Лазарь воскреснет, и пошел к пещере, где тот был похоронен. Когда отвалили камень, Господь помолился, и затем громким голосом воззвал: «Лазарь, иди вон!» И опутанный погребальными пеленами Лазарь вышел из гроба, в котором пролежал четыре дня.

Господь и раньше воскрешал умерших, вскоре после смерти. Но это чудо особенно потрясло всех присутствовавших, ведь от умершего уже исходил запах тления, он был погребен и несколько дней пролежал во гробе. Многие, видевшие и слышавшие об этом событии, уверовали во Христа.

Когда на следующий день Спаситель вошел в Иерусалим, где перед праздником ветхозаветной Пасхи собралось множество паломников, Его встречали как победителя. Книжники и первосвященники, искавшие малейшего повода, чтобы убить Исуса Христа, хотели умертвить и воскрешенного. Лазарь скрылся и впоследствии был первым епископом Кипра. Он прожил еще 30 лет.

Вход Господа в Иерусалим, его торжественную встречу описывают все четыре Евангелиста. Ученики по повелению Господа привели к нему ослицу и молодого осла, на которого постелили свои одежды, и Он сел поверх них. Множество народа, узнавшего о великом чуде, встречали Спасителя: постилали на дорогу свою одежду, другие клали срезанные ветви. Сопутствующие и встречающие громко восклицали:

Осанна Сыну Давыдову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!

Ослица и молодой осел, еще не ходивший под седлом, символизировали ветхозаветный Израиль и язычников, которые также уверовали во Христа. Евангелисты обращают внимание, что Исус Христос, как Сын Давыдов, въезжает в Иерусалим на молодом осле, как и Давыд после победы над Голиафом.

Народ встречал Христа как победителя и триумфатора, но Господь шел в Иерусалим не для земной власти, не для того, чтобы освободить евреев от власти захватчиков-римлян. Он шел на страдания и крестную смерть. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица. Пройдет всего несколько дней, и вновь соберется множество народа. Но на сей раз толпа будет кричать: «Распни, распни Его!»

Вербное воскресение. История праздника

Праздник Входа Господня в Иерусалим известен с первых веков христианства. Уже в III веке его упоминает в своем поучении святитель Мефодий Патарский. Святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский, жившие в IV веке, в своих проповедях говорят о том, что праздник совершается торжественно, множество верующих идут в этот день торжественным крестным ходом с ветвями в руках. Поэтому праздник получил и другое название — Недели ваий или цветоносной. На Руси как раз в это время распускаются пушистые сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье. В этот день разрешается пища с рыбой. Накануне, в Лазареву субботу, принято вкушать икру.

Вход Господень в Иерусалим. Праздничное богослужение

В стихерах празднику прежде всего указывается на смирение Спасителя, скромно шествующего на бессловесном жеребенке, и содержится призыв к верующим встречать Грядущего ликующим пением: «Благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних». Тексты православной службы не просто описывают события, происходившие в Иерусалиме две тысячи лет назад, но и показывают нам их значение, в частности, исполнение ветхозаветных пророчеств. В первой паремии (Быт. XLIX, 1-2, 8-12) содержится пророчество патриарха Иакова сыну Иуды о том, что из его рода будут происходить цари до тех пор, пока не явится Примиритель (т.е. Господь Исус Христос); во второй паремии (Софонии III, 14-19) пророчествуется о торжестве Сиона и ликовании Израиля, потому что среди них находится Господь, Царь Израилев. В третьей паремии (Захарии IX, 9-15) предсказывается о торжественном входе Исуса Христа в Иерусалим на молодом осле:

Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий; Он кроток и восседает на подъяремной и осленке молодом.

В каноне изображается радость истинного Израиля, удостоенного быть свидетелем Царского входа Господня в Иерусалим, и злоба книжников и фарисеев и первосвященников иудейских, с какою они смотрели на торжество Сына Давыдова. Все живущее призывается прославить Господа, идущего на вольные и спасительные страдания.

Библиотека Русской веры

Канон Вербному воскресению →

Читать онлайн

Вечернее богослужение имеет особенность, отличающую этот праздник от прочих: после Евангелия священник читает молитву над вербой, в которой вспоминается голубь, принесший Ною ветвь маслины, и дети, которые с ветвями встречали Христа со словами: «Оса́нна в вы́шних! Благослове́н гряды́и во́ имя Госпо́дне». Приложившись к Евангелию, молящиеся получают от священника несколько ветвей освященной вербы и всю оставшуюся службу держат их в руках вместе с горящими свечами. Вернувшись домой, верующие помещают вербу рядом с иконами. Прошлогодние «букетики» не принято выбрасывать, их сжигают или опускают в реку.

В Апостоле (Фил. IV, 4,-9) верующие призываются к кротости, миролюбию, молитвенному настроению и верности учению Христову. В Евангелии повествуется о входе Господнем в Иерусалим (Иоанна XII, 1-18) и о вечери в Вифании.

Тропарь праздника объясняет нам духовный смысл торжественного входа Господа в Иерусалим:

Џбщее воскRсeніе прeжде своеS стрaсти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ во€дви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е. тёмъ же и3 мы2 ћкw џтроцы, побёдныz џбразы носsще, тебЁ победи1телю смeрти вопіє1мъ, nсaнна в8 вhшнихъ блгcвeнъ грzдhи во2 и3мz гDне.

Русский текст:

Всеобщее воскресение прежде Твоих страданий удостоверяя, из мертвых Ты воздвигл Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, нося символы победы, говорим Тебе — Победителю смерти: осанна в вышних! Благословен идущий во имя Господне!

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

На пrт0лэ нa нб7си, на жребsти на земли2 носи1мь хrте б9е, t ѓнGлъ хвалeніе, и3 t дэтє1й воспэвaніе пріимaше, зовyщихъ ти, бlгословeнъ є3си2 пришeдыи ґдaма во€дви1гнути.

Русский текст:

Христе Боже, носимый на престоле, а на земле на осленке, Ты, принял воспевание от детей и хвалу от Ангелов взывающих: «Благословен Господь, Идущий вызвать (из ада) Адама.

«Шествие на осляти»

В XVI–XVII вв. на Руси в Москве, Великом Новгороде и других больших городах существовал обычай совершать крестный ход в день праздника особенным образом. В Москве торжественный крестный ход направлялся из Успенского собора Кремля к собору Покрова на Рву (храму Василия Блаженного), один из приделов которого был освящен во имя входа Господня в Иерусалим. Патриарх ехал на молодом осле, которого вел под узцы царь. Чаще всего «осел» был символическим — конь светлой масти.

На Руси этот обычай возник не самостоятельно, а был заимствован у греков. В Константинопольской церкви «шествие на осляти» было известно еще в IX–X вв. Самое раннее русское свидетельство такого обычая имеется в расходных книгах Софийского собора Великого Новгорода за 1548 год. Новгородский наместник водил осла, на котором сидел архиепископ. Процессия шла из Софийского собора до Входоиерусалимского храма и назад. Известно, что такая церемония проводилась в XVII веке также в Ростове Великом, Рязани, Казани, Астрахани и Тобольске. В конце XVII века обычай был упразднен.

Вербное воскресение в народных традициях

К Вербному воскресенью были приурочены некоторые народные обряды и обычаи. Крестьяне во время утрени молились с освященной вербой и, придя домой, глотали вербные почки для того, чтобы предохранить себя от болезни и прогнать всякую хворь. В этот же день женщины пекли из теста орехи и давали их для здоровья всем домочадцам, не исключая и животных. Освященную вербу берегли до первого выгона скота (23 апреля), причем всякая благочестивая хозяйка выгоняла со двора скот непременно вербой, а самую вербу затем или «пускали на воду», или втыкали под крышу дома. Это делали с той целью, чтобы скотина не только сохранилась в целости, но чтобы и домой возвращалась исправно, а не блуждала бы в лесу по нескольку дней.

Русский историк и этнограф второй половины XIX века М. Забылин в книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» так описывает традиции Вербной недели.

«Вербная неделя, или неделя Ваий, у нас оживляется чисто праздником начала весны; верба или ветла, не давшая еще листьев, цветет и тем как бы заявляет, что наша северная природа скоро наградит нас и все живущее на земле новыми благами. Самый праздник Воскрешение Лазаря служит символом возобновления, оживления могущественной природы. На Вербной неделе в столицах учреждены детские базары, где торгуют преимущественно детскими игрушками, вербами, цветами и сластями, как бы в ознаменование того, что маленькие дети встретили весну своей жизни и должны радоваться в этой жизни, а смотря на игрушку, изучать на ней суть своего будущего, так как каждая игрушка есть наглядная грамота, наглядное учение, развивающая дальнейшее понимание в ребенке, сближающее его с жизнью и развивающее его мыслительность через наглядность, сравнение действия и образов. В Лазареву субботу все допускают употребление в пищу икры, постных блинов и разного кухонного печения.

В Вербное воскресенье, возвратясь из церкви с освященными прутьями вербы, деревенские бабы хлещут ими своих ребят, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез!» В Нерехте крестьянки пекут барашки в Вербное воскресенье, и когда придут из церкви, то этими барашками кормят скотину, а вербу втыкают в сельнике у св. икон и берегут ее круглый год до Георгиева дня. Это обыкновение сохраняется во многих губерниях. Известно, что у нас первый весенний выгон скота начинается с Георгиева дня. Крестьяне в этот день берут годовалую вербу, мочат в святой воде, окропляют ею скот на дворе и потом этою вербою хлещут скотину, приговаривая: «Господь, благослови и здоровьем награди!» А иногда просто: «Благослови тебя, Господи, и будь здорова»… и с вербою в руках доводят до места пастбища. Освященная верба уважается высоко и обыкновенно сохраняется у русского благочестивого народа за образами в течение целого года. В некоторых губерниях вербу, освященную в Вербное Воскресенье, употребляют как симпатическое средство и кладут в пойло больным коровам или телятам».

Вход Господень в Иерусалим. Иконы

Изображения едущего на осляти Спасителя известны уже в раннехристианском искусстве.

Практически все образы Входа Господня в Иерусалим имеют общую композиционную схему, однако значительно разнятся в деталях. Христос, благословляющий правой рукой, восседает на осле, Его сопровождают два беседующих меж собой апостола. Один из них по устойчивому иконографическому типу определяется как Петр, тогда как второй апостол, довольно юный, может быть Фомой, Филиппом или Иоанном. В нижней части композиций изображаются дети, радующиеся пришествию Спасителя. Непременным элементом иконографии праздника является изображение Елеонской горы.

Значительное изменение в иконографии Входа Господня в Иерусалим происходит в XIV — начале XV века. Теперь Спаситель чаще всего представлен в сложном ракурсе — оборачивается назад, к апостолам. Рассматриваемая поза Христа присутствует на иконах из праздничного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, иконах-таблетках из Новгорода и многих других.

В псковских образах XVI века Спаситель представлен сидящим ногами вперед, а левое плечо повернуто на зрителя так, что Он въезжает в Иерусалим почти что спиною вперед.

Храмы в честь Входа Господня в Иерусалим

Во многих старинных городах храмы в честь Входа Господня в Иерусалим были построены в XIV–XV вв. До нашего времени сохранились в основном в перестроенном виде. Так, храм в Великом Новгороде, построенный в 1336 году владыкой Василием, был разобран «за ветхостью» в 1759 году. Тогда же началась постройка нового собора по проекту архитектора Растрелли. Здание сохранилось до наших дней, в нем располагается лекторий.

Часто храм был не самостоятельным, а считался приделом главного городского собора, даже если стоял отдельно. Возможно, это связано с чином «шествия на осляти»? Со временем появления и распространения этого обычая на Руси совпадает и постройка храмов в честь Входа Господня в Иерусалим или приделов в Москве (западный придел храма Василия Блаженного), Рязани, Кашине, Казани, Суздале и других городах.

Настоятелем собора Юрьевца Поволжского (ныне Ивановская область) был протопоп Аввакум. Правда, служил там недолго, всего восемь недель. Новый протопоп был настолько строг с паствой, пытаясь исправить людей, привыкших к распутной жизни, что избили его чуть не до смерти! Воевода выставил охрану вокруг дома и не позволил довершить расправу. Мятеж не унимался, и протопоп Аввакум вынужден был бежать в Кострому, а затем в Москву, где служил впоследствии в Казанском соборе на Красной площади. А собор в честь Входа Господня в Иерусалим в Юрьевце был в XVIII веке перестроен и сохранился до нашего времени.

В честь Входа Господня в Иерусалим освящен придел Успенского собора в г. Белозерске Вологодской области. Церковь была построена к 1553 году. Зодчие-строители собора — Горяин Григорьев Царев и Третьяк Борисович Ростовка. В качестве образца при постройке Успенской церкви был выбран Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря. Сохранилось предание, что в 1613 году Успенский храм подвергался разорению и поруганию от поляков, которые держали в нем лошадей и разводили огонь.

В честь Входа Господня в Иерусалим освящен придел Благовещенского собора Московского Кремля. На рубеже XIII-XIV веков на месте существующего собора стояла деревянная Благовещенская церковь на каменном основании. В конце XIV века вместо нее был возведен небольшой белокаменный храм с подклетом. В 1484 году старый был разобран и заложен заново. Строительство нового собора велось до августа 1489 года. Псковские зодчие, строившие его, сумели придать храму внушительность, прекрасно сочетающуюся с изысканной декоративностью. В 1563-1564 годах по повелению Ивана Васильевича Грозного (1530-1584) Благовещенский собор был перестроен.

В честь Входа Господня в Иерусалим освящен придел храма Покрова на Рву в Москве. Покровский собор находится на Красной площади, близ Спасских ворот и Лобного места. Первоначально здесь была построена каменная церковь святой Троицы, называвшаяся «Троицкой, что на Рву», потому что через всю площадь вдоль Кремлевской стены шел глубокий и широкий ров, засыпанный только в 1813 г. У этой каменной церкви был погребен Василий блаженный, Христа ради юродивый. 1 октября 1554 года по повелению Иоанна Грозного в честь Казанской победы был освящен деревянный храм Покрова с семью приделами. Он простоял менее года и был разобран, а на его месте заложили каменный собор. Строительство храма началось в 1555 году. Основная его часть была возведена к осени 1559 года. Спустя полтора года, 29 июня 1561, был освящен весь собор, а этот день стал датой завершения строительства храма. Точная дата завершения строительства Покровского собора стала известна, когда реставраторы в 1957-1961 годах раскрыли текст храмозданной «летописи», сделанной по кругу на переходах от восьмерика к шатру и на гранях шатра Покровского храма: «Божиим благоволением и Пресвятыя Богородицы милостию и всех святых молитвами повелением благочестивого царя великого князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца и при его благородных чадех при царевиче Иване и при царевиче Феодоре по благословению Макария митрополита всея Руси совершена бысть святая сия церковь Покров Пресвятыя Богородицы в лета 7069 месяца июня 29 на память святых и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла в честь и славу Святыя Троицы». Отсюда получается дата 29 июня 1561 года, когда было завершено строительство церкви. В 1588 году к нему была пристроена десятая церковь Василия Блаженного. В конце XVI века появились фигурные главы собора — вместо первоначального покрытия, сгоревшего во время очередного пожара. В дальнейшем собор неоднократно перестраивался. Во второй половине XVI-XVII вв. Покровский собор являлся смысловым центром празднования Входа Господня в Иерусалим: к нему из Успенского собора Кремля направлялась торжественная церковная процессия во главе с царем и Патриархом, носившая название «шествие на осляти». На протяжении четырех с половиной столетий Покровский собор был свидетелем всех значительных событий русской истории: рядом с ним проходили коронационные процессии и торжественные крестные ходы, объявлялись государственные указы и составлялись прошения, вокруг него кипела городская жизнь.

Старообрядческих храмов, освященных в честь этого праздника, не имеется.

Душеполезное поучение на Вербное воскресение

Блаженный Феофилакт Болгарский, толкование на Евангелие от Матфея (Мф. 21, 1-11, Евангелие дню).

1-5. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Исус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной».

Господь воссел на осла не по какой-либо другой нужде, а единственно для того, чтобы исполнить пророчество и вместе чтобы показать нам, как скромно нужно ездить, ибо Он ехал не на лошади, а скромно на осленке. Пророчество (см. Ис. 62, 11. Зах. 9, 9) Он исполняет и в историческом, и в таинственном смысле: в историческом через то, что видимым образом воссел на ослицу, в иносказательном же — воссевши на осленка, то есть на новый, необузданный и непокорный народ, язычников. Осел и ослица были привязаны узами своих грехов. Разрешить были посланы двое — Павел к язычникам, а Петр к обрезанным, то есть иудеям. И доныне двое разрешают нас от грехов — Апостол и Евангелие. Христос шествует кротко, ибо в первое пришествие Свое Он явился не судить мир, но спасти. Другие цари евреев были хищны и несправедливы, Христос же — царь кроткий.

6-7. Ученики пошли, и поступили так, как повелел им Исус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх них.

Лука и Марк говорят только об осленке, а Матфей — об ослице и осленке. Между ними нет противоречия, ибо, когда повели осленка, за ним последовала и мать его. Исус воссел на них, то есть не на двух животных, но на одежды. Или: сначала Он сидел на осле, а потом на осленке, так как сперва Он пребывал в иудейской синагоге, а потом избрал народ верный из язычников.

8-9. Множество же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давыдову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!

Что касается прямого, исторического смысла, то постилание одежд выражает великую честь, а ношение срезанных ветвей — проявление торжества. В смысле же таинственном так понимай: Господь воссел, когда апостолы подослали Ему одежды свои, то есть добродетели. Если душа не украшена апостольскими добродетелями, Господь не воссядет на нее. Предшествовавшие — это пророки, жившие до воплощения Христова, а сопровождающие — это жившие после воплощения мученики и учители. Они подстилают Христу свои одежды, то есть плоть покоряют духу, так как тело и есть одежда, покров души. Они разостлали тела свои на пути, то есть во Христе. Я есмь путь и истина и жизнь, — говорит Он (Ин. 14, 6). Кто не постелет плоть свою, то есть не уничижит ее, пребывая на пути, во Христе, а уклонится в ересь, на того не воссядет Господь. Осанна, по словам одних, означает «песнь» или «псалом», а по словам других, что вернее, — «спаси нас». Господь называется Грядущим, ибо Его пришествия ожидали евреи. Так и Иоанн говорит: Ты ли Грядущий? (Мф. 11, 3), то есть Тот, пришествия Которого ожидают. Кроме того, Господь называется Грядущим и потому, что каждый день можно ожидать Его второго пришествия. Посему каждый из нас должен ожидать кончины века, пришествия Господня и приготовляться к этому.

10-11. И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Исус, Пророк из Назарета Галилейского.

Бесхитростный и простой народ не завидовал Христу, но вместе с тем не имел о Нем и надлежащего понятия. Потому-то народ и в данном случае называет Его Пророком. Народ не говорил: это Пророк, но: Пророк, то есть именно Тот, ожидаемый, о Котором Моисей сказал: пророка, как меня, воздвигнет Господь Бог (Втор. 18, 15).

Веселися, Иерусалиме, торжествуйте, любящие Сиона:

царствуяй бо во веки Господь сил прииде…

(Ирмос 8 песни)

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Елена Черкасова

Вход Господень в Иерусалим. Коптская икона

Вскоре после воскрешения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос Царь и идет на смерть добровольно.( Свернуть )

Композиция на саркофаге Юния Басса (359 г., Музеи Ватикана)

Миниатюра Евангелия из Россано, 6 век

Вход Господень в Иерусалим. Китай, 683–770

Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус Христос. Они привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.

Вход Господень в Иерусалим. Сирийская икона

Между тем, в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневного Лазаря, идет в Иерусалим. Множество народа, собравшегося отовсюду к празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге; другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. И весь народ, сопровождавший и встречавший Его, в радости восклицал: “осанна (спасение) Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне (т. е. достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный) Царь израилев! Осанна в вышних!”

Вход Господень в Иерусалим. Армянский кодекс

Вход Господень в Иерусалим. 12 век

Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ отвергнет Его, – своего Спасителя, – и Иерусалим будет разрушен. Иисус Христос заплакал о нем и сказал: “О, если бы ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру (т. е. спасению) твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (т. е. ты упорно закрываешь глаза на все Божие благоволение, посылаемое тебе). Придут на тебя дни, когда враги обложат тебя окопами и окружат тебя и отеснят тебя отовсюду и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал (не захотел узнать) времени посещения твоего” (т. е. времени, когда Господь посветит тебя).

Вход Господень в Иерусалим

Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и спрашивали не знавшие Его: “Кто это?”

Народ отвечал: “это – Иисус, пророк из Назарета Галилейского”, и рассказывали при этом, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

Вход Господень в Иерусалим. Мозаика, 12 век

Войдя в храм, Христос снова, как и в первый год Своего учения, выгнал из него всех продающих и покупающих, говоря им: “написано: – Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов – а вы сделали его вертепом разбойников”.

Вход Господень в Иерусалим. Джотто. 1304-06

Слепые и хромые обступили Его в храме, и Он их всех исцелил. Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще больше стал прославлять Его. Даже малые дети, бывшие в храме, восклицали: “осанна Сыну Давидову!”

Первосвященники же и книжники негодовали на это и сказали Ему: “слышишь ли, что они говорят?”

Вход Господень в Иерусалим. Педро Орретнте. 1620

Иисус Христос ответил им: “да разве вы никогда не читали: – из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?” (Псал. 8, 3).

В следующие затем дни Иисус Христос учил в храме, а ночи проводил вне города. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали случая погубить Его, но не находили, потому что весь народ неотступно слушал Его.

Вход Господень в Иерусалим. Пьетро Лоренцетти

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 21, 1-17; от Марка, гл. 11, 1-19; от Луки, гл.19, 29-48; от Иоанна, гл. 12, 12-19.

Торжественный вход Господень в Иерусалим празднуется св. Православною Церковью в последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи. Это – один из великих праздников и называется он еще Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за всенощною службою Божию (или за утренею) раздаются молящимся освященные ветви вербы или других растений.

Вход Господень в Иерусалим. Русская икона, конец 17 века

В старину с зелеными ветвями встречали царей, возвращавшихся с торжеством после победы над врагами. И мы, держа в руках первые распускающиеся весною ветви прославляем Спасителя, как Победителя смерти; потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть и тем спасти нас от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит у нас тогда знаком победы Христа над смертью и должна напоминать нам о будущем воскресении всех нас из мертвых.

Вход Господень в Иерусалим. Ипполит Фландрин. 1842

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Коптская икона

Страстная седмица

Вход Господень в Иерусалим.

Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим

Неделя ваий

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Тверская икона

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Фреска Кулагина

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Василий Нестеренко

Вход Господень в Иерусалим. Греческая фреска

Вход Господень в Иерусалим.

Вход Господень в Иерусалим. Китайский образ

Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим. Елена Черкасова

http://www.pravmir.ru/vxod-gospoden-v-ierusalim-kartiny-i-ikony-35/

#inelisaveta #mon_sofia #православие #великийпост #вербноевоскресение

25 апреля, 2021

Вербное Воскресенье: Икона «Вход Господень в Иерусалим»

«Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Эти слова выкрикивали люди, размахивая пальмовыми ветвями, когда Христос въезжал в Иерусалим на осле. Именно данное событие сегодня вспоминают все христиане, отмечая великий праздник под названием Вербное воскресенье. Иконография праздника передает практически все его детали. Однако на иконах Вербного воскресенья можно не только найти пересказ события, но и увидеть его глубокий смысл.

Вербное воскресенье: история праздника

События входа Господня в Иерусалим запечатлены в четырех Евангелиях. Вербное воскресенье – это один из двунадесятых праздников в православной церкви, который предшествует Пасхе.

Иисус Христос, сидя на осле, который символизирует наступление мира, входит в священный город Иерусалим. Толпа выкрикивает слова, прославляющие Христа, размахивает пальмовыми ветвями и расстилает Ему под ноги свои одежды. Пальмовые ветви для еврейского народа были символом торжества, веселья и чистоты. В России же атрибутом торжества являются веточки вербы, отсюда и русское название праздника.

Христос входил в Иерусалим на следующий день после воскрешения Лазаря. Несмотря на то, что в городе Его приветствовали как царя, это событие стало предзнаменованием Его мученической смерти. Въезжая в город, Христос знал, что Его там ждут предательство и страдания.

Икона «Вход Господень в Иерусалим»