Икону называют богословием в красках, и потому мы продолжаем вглядываться в иконографию двунадесятых праздников вместе с теми, кто изучает ее не просто умозрительно, а опытно, во время работы. Об иконографии праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы рассказывает иконописец Ольга Спиридонова.

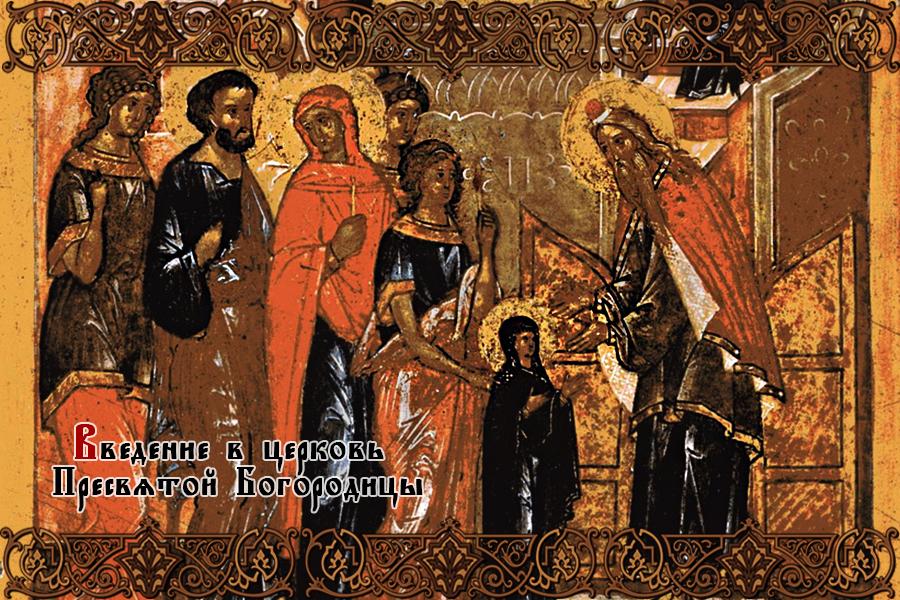

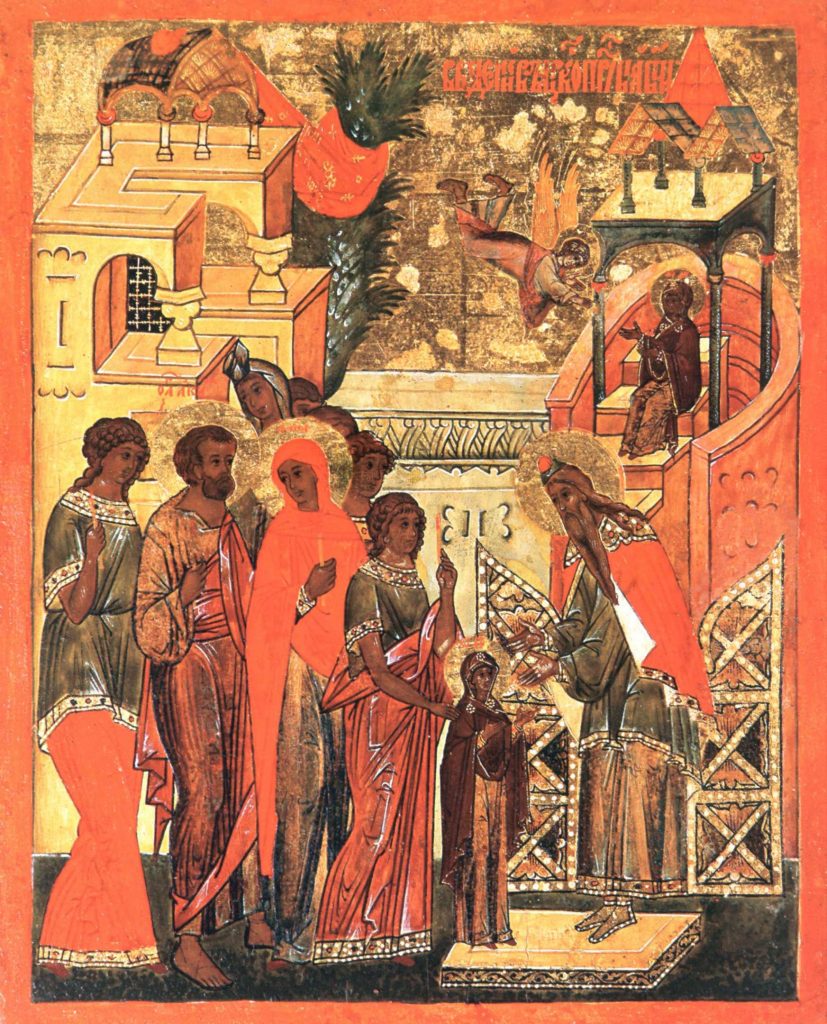

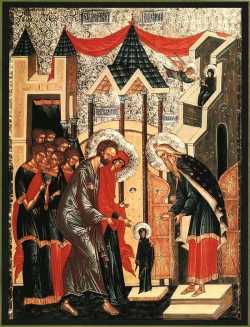

– Давайте начнем разбор иконографии праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы с разговора об иконе из Кирилло-Белозерского монастыря 1497 года.

– На иконе изображены события библейской истории, когда праведные Иоаким и Анна приводят свою трехлетнюю Дочь, Которая, по обету, была предназначена для служения Богу, в храм. Она и изображена в центре композиции иконы и одета в одежды замужней женщины, в мафорий и тунику, в традиционных для изображения Богородицы цветах – пурпурный мафорий и синюю тунику, что подчеркивает самый высокий статус Богоотроковицы – статус Ее служения Богу:

«В ризах позлащенных одеяна, преиспещрена. Егда же, яко Невеста Божия преукрашена была еси».

И изображена Она в пропорциях взрослого человека, только в уменьшенном виде.

Справа встречает Ее, склоняясь, первосвященник Захария, в будущем – отец Иоанна Крестителя. Богоотроковицу приводят Ее родители, а за ними – процессия дев с зажженными свечами в руках.

– Что можно сказать об архитектурных деталях?

– На иконе изображена внутренняя часть храма, что подчеркивает в данном случае и размещенная наверху завеса – велум. Тот храм, в который привели Богоотроковицу, был уже, по сравнению с храмом Соломона, не столь величественный и богатый.

Скорее всего, как говорит предание, праведная Анна несла Дочь на руках до лестницы псалмов, состоящей из Пятнадцати ступеней – по числу с псалмов, которые священники и левиты пели при входе в храм.

Когда появилась на свет Дева, Которой предстояло стать Матерью Бога, Анна решила не ставить Дочь на землю и оборудовала для Нее специальную комнату – поэтому не случайно, что в большинстве изводов, как и в этом, Боготроковица стоит не на «поземе», а на некоем подиуме. Помогали праведной Анне беспорочные девушки, «лик чистых дев», которые потом сопровождают ее и в храме. Деву Марию поставили только на порог храма, а дальше – в прямом смысле Она неожиданно для трехлетнего ребенка быстро и уверенно взошла по этой лестнице.

На иконе изображена символическая духовная лествица еще большего духовного возрастания Богородицы до того подвига, который Ей предстоит совершить.

На иконе языком иконописи передается структура храма – сам вход, потом киворий, сень, а дальше, у входа в само святилище, стоит Захария.

– Богородица во многих изводах оказывается под сенью некоего кивория.

Под киворием приносились жертвы, и праведные Иоаким и Анна приводят туда свою Дочь как некую жертву Богу

– В Иерусалимском храме жертвенник всесожжения стоял перед входом в Святая святых. Под киворием приносились жертвы, и праведные Иоаким и Анна приводят свою Дочь как некую жертву Богу, о чем нам говорят и слова канона:

«В храм Тя принесоша, Всенепорочная Чистая, Божественне рождшии Тя, яко жертву чисту».

– И здесь есть некоторая перекличка с иконографией «Сретения Господня», когда в храм уже Богородица приносит Младенца Христа. Здесь, в изображении Богомладенца под киворием, явно звучит евхаристический смысл.

– Да, и это вполне обоснованно. Вся жизнь Богородицы с раннего детства была посвящена Богу, Его Церкви. Хотя киворий изображается далеко не во всех изводах.

– В правом верхнем углу практически во всех изводах – тоже изображение Богородицы. Давайте поговорим об этом…

– Там, наверху, это уже Святая святых. В древнем храме это было закрытое особое помещение без окон, куда не могли заходить не только женщины, но и простые священники, где когда-то стоял Ковчег Завета. Сам первосвященник мог входить туда лишь один раз в год.

По вдохновению свыше, «исполнися Духа Святаго и откровение свыше получив», Захария вводит Богоотроковицу туда, во Святая святых, где когда-то стоял утраченный ныне ковчег. И это – один из эпитетов Богородицы. Он употребляется, например, в акафисте, где о Ней говорится как о ковчеге, в котором поселился Бог – «ковчеже, позлащенный Духом».

Уместно вспомнить и кондак праздника:

«Пречистый храм Спасов, / многоценный чертог и Дева, / священное сокровище славы Божия, / днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, / Яже в Дусе Божественном, / Юже воспевают Ангели Божии: // Сия есть селение Небесное».

В том месте Богоотроковица находилась в молитве практически весь день, ежедневно, а затем выходила и уже вне того места занималась рукоделием или чтением. Каждый день прилетал к Ней ангел и приносил пищу, невещественный приносил вещественное, на иконе еда изображается в виде хлеба, что иллюстрируют строки из праздничного богослужения:

«Небесным воспитана, Дево, хлебом / верно в храме Господни‚ / родила еси миру Жизни Хлеб, Слово».

Здесь очевидно звучит евхаристический мотив: хлеб в руках ангела, приносимый Марии, напоминает просфору

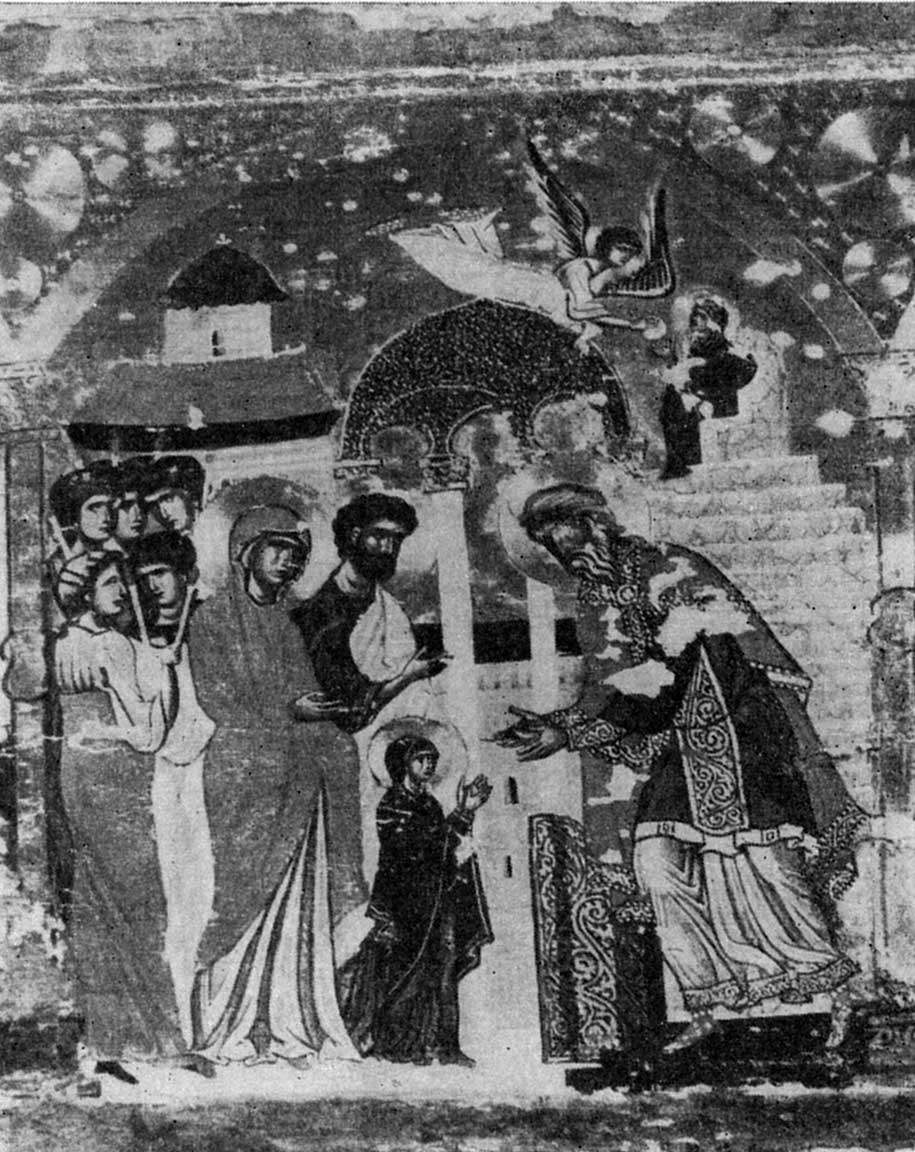

В росписи сербского монастыря в Студенице как раз видно деление храма на три части. Первая часть – вход для всех. В середине – вход для священнослужителей (как и в макете Иерусалимского храма). Сень, изображенная в середине (под ней в русских иконах – престол для бескровного жертвоприношения), напоминает о жертвеннике всесожжения перед входом в Святая святых. Дальше – Святая святых, которая изображается как киворий. И здесь очевидно звучит евхаристический мотив: хлеб в руках ангела напоминает просфору.

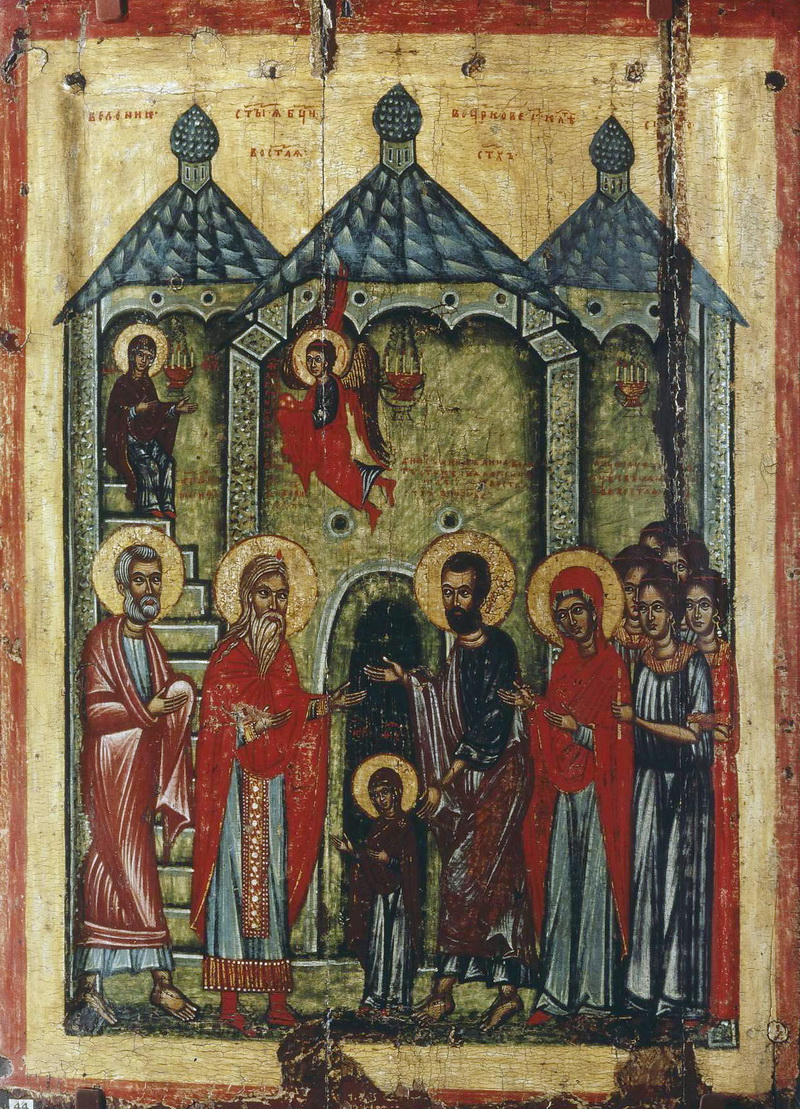

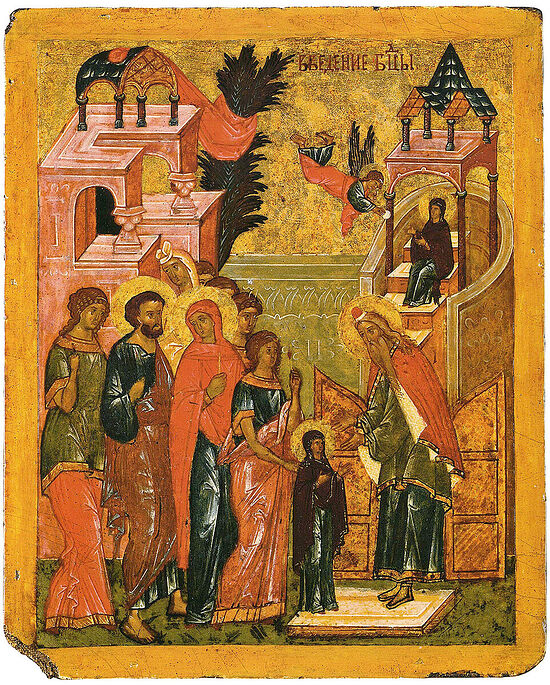

– В других изводах, например на новгородской иконе-таблетке, девы с зажженными свечами оказываются не сзади, а прямо рядом с Богородицей, Ее же родители написаны с краю.

– Эти небольшие различия в иконографических изводах дают более полное впечатление о событии, чего бы не возникало, если бы конкретный извод повторялся из раза в раз. Здесь уже как раз можно говорить о том, что Богородица не служила только Своим родителям. Ее главное служение – Богу и всем людям.

– Очень выразительны мозаики монастыря Хора ок. 1315–1321 гг. в Константинополе.

– Да, они выразительны и динамичны. Здесь формат изображения особый: оно околокупольное, поэтому имеет развитие в длину, а на иконе обычно – в высоту. Композицию определяет нахождение Святая святых на уровне крыши. Собственно, так оно и было – это самое высокое место. Хотя в иконах обычно кажется, что ангел прилетает откуда-то сверху, с неба, а мы помним, что окон там не было, помещение – полностью закрыто и ангел появлялся таинственно.

Вообще, интересно смотреть примеры иконографии в разных материалах. Другой материал влечет за собой другие средства выражения. Вот, например, в этой работе: шитье, фрагмент епитрахили. Греция. XVI век. Афон. Все изображение сближено по цвету, возможно отчасти выцвело, выделяется только фигура Божией Матери, художник шитья в средствах изображения ограничен красотой тканей и их формами в композиции, и это может дать иконописцу-живописцу повод искать не только в цвете, но учиться ограничиваться в простоте и выразительности языка посредством одних только линий. Характерно, что изображение здесь повернуто непривычно – с движением сюжета справа налево, поскольку композиция ни к чему вроде ряда праздников в праздничном чине, который читается слева направо, не привязана. Такой же извод мы видим в новгородской иконе XIV века из Русского музея.

– Как вам лично иконография помогает понять смысл праздника?

– Когда я смотрю на эту лестницу, которая есть практически в каждом изводе, на эту вертикаль от порога храма и до Святая святых, до Небесного верха, вспоминаю строчки акафиста, которые начинают звучать более выразительно и осязаемо:

«Радуйся, Лествице одушевленная, ко храму Господню по степенем лествицы высокия востекшая».

– Что скажете про современные примеры этой иконографии?

Иконопись, если ты внутренне ее переживаешь, – такая же молитва

– Есть немало образов. Например, образ, написанный Ириной Зарон.

– А вы сами писали этот сюжет?

– Да, достаточно давно. Это одна из прекрасных иконографий праздников. Введение во храм отстает по частоте написания, например, от Воскресения, и тем не менее в нем полнота и радость предчувствия Рая. Иконописец пишет икону и внутренне переживает, живет с ней. Я по-прежнему считаю, что иконопись, если ты внутренне ее переживаешь, – такая же молитва.

Приблизительное время чтения: 1 мин.

Иконография праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к композиционному типу – то есть на иконе изображается целый ряд людей, строений и т. д.

На переднем плане представлена процессия людей, идущих к храму, который изображается в виде кивория (навеса) на тонких колоннах, находящегося внутри ограды.

Главными действующими лицами являются Богородица и Ее родители – праведные Иоаким и Анна. Именно родители приводят Марию в храм как дар, обещанный ими Богу.

Второй частью композиции является фигура первосвященника (по Преданию Церкви – праведный Захария), который встречает у ворот храма Пресвятую Богородицу. Первосвященник и вся процессия изображаются склоненными перед Девой Марией.

На заднем плане иконы видна еще одна фигура Пресвятой Богородицы, к Которой слетает ангел Божий.

Несмотря на то, что Божия Матерь изображается маленькой, именно она является центральной фигурой композиции в целом. И первосвященник, и родители, и сонм верующих, и ангелы – все склоняются перед Той, Кому суждено стать Матерью Спасителя человечества.

Смотрите также:

История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Слово Иоанна Кронштадтского на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Введенский владычный монастырь: обитель святителя Алексия

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Даты

Историческое содержание

Праздник Введения во храм Богородицы — самый поздний среди двунадесятых. До VIII века воспоминание введения Девы Марии во храм было содержанием праздника Рождества Богородицы, о чем говорит 2-й канон Рождества Богородицы, составленный преподобным Андреем Критским (1 песнь, 2-й тропарь: «Свята́я Святы́х, во свято́м святи́лищи Младе́нец возлага́ется воспита́тися от руки́ А́нгеловы. Вси у́бо ве́рно спра́зднуим в рождестве́ Ея́»; 6-я песнь, 1-й тропарь: «Святу́ю Святы́х су́щу, целому́дреннии роди́тели Твои́, Чи́стая, возложи́ша Тя в хра́ме Госпо́дни воспита́тися че́стно и угото́ватися в Ма́терь Ему́»; 6-я песнь, 3-й тропарь: «Слы́шу Дави́да, пою́ща Тебе́: приведу́тся де́вы во след Тебе́, приведу́тся в храм Царе́в. И с ним Тя и аз, Дщерь Царе́ву, воспева́ю».

Отдельное празднование Введения Богородицы во храм зарождается в VIII веке и конкретно в Константинополе. Этот праздник упоминается преимущественно в византийских источниках и в его богослужении присутствуют песнопения только константинопольских авторов.

При этом на ранней стадии праздник еще не имел торжественного богослужения, да и не сразу стал общепризнанным. Из источников VIII века о празднике Введения упоминают лишь Синайское Евангелие 715 года и некоторые (далеко не все) Месяцесловы; также к VIII веку относятся две проповеди на праздник Введения святителя Германа Константинопольского. Далее, в древнейшей рукописи Устава Великой Церкви — Патмосском списке IX века, праздник только обозначен, но никакие песнопения или чтения не указаны. Таким образом, в VIII–IX веках праздник Введения Богородицы во храм только утверждается в годичном круге богослужения.

В X и особенно в XI веке праздник уже приобретает торжественное богослужение, предпразднство и попразднство, то есть основные черты, присущие великим праздникам. О дне предпразднства уже упоминается в 1-й редакции Студийского Устава — Студийско-Алексиевском Типиконе, то есть 20 ноября начинают отмечать как предпразднство Входа Богородицы уже в X веке. В то же время длительность попразднства увеличивалась постепенно: в Студийско-Алексиевском Типиконе указан 1 день попразднства, в Евергетидском (последняя треть XI в.) — 2 дня, а в Типиконах начала XIV века уже назначается 3 дня попразднства. Интересно, что во всех студийских Типиконах об отдании праздника не говорится; праздник Входа Богородицы получает день отдания (и, соответственно, 4 дня попразднства в целом) только в списках Иерусалимского Устава XIV века.

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Тропарь Введению во Храм Пресвятой Богородицы,

глас 4

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Перевод:

В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей предвестие: в храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем: «Радуйся, предначертанного Создателем исполнение!»

Кондак Введению во Храм Пресвятой Богородицы,

глас 4

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Перевод:

Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают Ангелы Божии; Она – скиния Небесная.

Молитва Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм

О, Пресвята́я Де́во, Цари́ца Небеси́ и земли́, пре́жде век избра́нная Неве́сто Бо́жия, в после́дняя же времена́ прише́дшая в храм зако́нный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты оста́вила еси́ лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, во е́же принести́ Себе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́гови, и пе́рвая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вства. Да́руй же нам соблюда́ти себе́ в целому́дрии и чистоте́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни живота́ на́шего, да бу́дем хра́мы Ду́ха Свята́го, наипа́че помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́телех живу́щим и обручи́вшим себе́ на служе́ние Бо́гови в чистоте́ де́вства провожда́ти житие́ свое́ и от ю́ности нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́ности Твоея́ в хра́ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́ра сего́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щия на ны от ю́ности на́шея, и побежда́ти о́ныя моли́твою и посто́м. Ты в хра́ме Госпо́днем со А́нгелы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чистото́ю и любо́вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́тию Невмести́мое Сло́во Бо́жие. Сподо́би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, облещи́ся во вся́кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́мощию Твое́ю одея́ние бра́чное ду́ши своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́шему и Сы́ну Твоему́, Христу́ Спаси́телю и Бо́гу на́шему, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́тели ра́йския, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нас вы́ну сла́вити и прославля́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ми́лостивое заступле́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим е́же в хра́м Госпо́день// вхожде́ние Твое́.

Развернуть

Богословское содержание

– Введение Девы Марии во Храм было связано с Её посвящением Богу;

– богоугодная жизнь Девы Марии при Храме сказалась на Её духовно-нравственном совершенстве, на готовности к будущей миссии быть Матерью Бога по человеческому естеству

Иконография праздника

Православные иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы отражают это событие, как правило, в следующих чертах.

В нижней части композиции — Божья Матерь. Хотя, соответствии с историческим контекстом, Она бывает представлена в образе ребёнка, что подчеркивается, в частности, Её малым ростом в сравнении со взрослыми людьми, однако особенности этого образа (например, выражение лица Девы Марии) отражают и такие Её качества, которые, скорее, характерны для взрослых людей (напомним, согласно Преданию, Богородице было тогда три года). Этим, в частности, указывается на осознанность происходящего Девой, Её свободное согласие на то, чтобы посвятить Себя служению Богу. На это же указывают Её руки, протянутые к встречающему Её первосвященнику Захарии.

Первосвященник изображается в соответствующем этому званию облачении, на фоне храма, обычно, склоненным и протягивающим руки в сторону приближающейся к нему Отроковицы: он не просто встречает Её: по вдохновению свыше он проявляет к Ней особое отношение. Заметим, что согласно преданию, отраженному, в частности, в святоотеческой литературе, первосвященник, встретив Деву Марию, ввёл Её во святое святых — особое помещение в храме, куда, согласно ветхозаветному обрядовому закону, не только женам, но и простым священникам вход был строго-настрого воспрещен: туда мог входить лишь сам первосвященник, да и то лишь в один день в году.

Этот факт отмечается на иконах Введения Пресвятой Богородицы во храм изображением Её ещё один раз, в верхней части иконы, где, собственно, и представлено святое святых. Рядом с Ней изображается ангел, несущий Ей небесную пищу. Тем, что Богородица изображается в верхней части композиции, указывается и на Её высокое духовно-нравственное достоинство.

В нижней части иконы, позади Девы, пишутся Её родители, праведные Иоаким и Анна, а за ними — благочестивые девы с зажженными свечами в руках (согласно преданию, они сопровождали Отроковицу по пути к храму). Руки родителей, как правило, бывают направлены в сторону Дочери: они вверяют Её первосвященнику, а если взглянуть на это действо глубже — вверяют под особое покровительство Божье. На покров Божий могут указывать красные покровы, натянутые между отмеченными на иконе строениями. Сами строения отображают храм (и другие иерусалимские здания), в тоже время они указывают на Горний Иерусалим.

Г.С. Битбунов. Иконография двунадесятых праздников. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Развернуть

Богослужебные (литургические) особенности

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ

Накануне вечером совершается всенощное бдение. См. в Минее на 21 ноябр. / 4 дек.

Служба совершается по стандартной схеме двунадесятого Богородичного праздника. Однако есть отдельные оригинальные особенности, которые нужно учитывать:

– праздник имеет особые паремии: из трех паремий с «обычными» Богородичными совпадает только 3-я паремия из книги Иезекииля (на Рождество Богородицы и другие праздники она читается 2-й паремией);

– прокимен на утрене – «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое». Очень важно помнить об этой особенности, так как это один из немногих праздников, когда поется особый прокимен вместо «стандартного» «Помяну имя Твое…». К сожалению, многие диаконы не знают этой особенности и допускают грубую ошибку, возглашая на утрене праздника обычный прокимен «Помяну имя Твое…».

– по 50-м псалме поется особая краткая стихира на «Слава» и на «И ныне» «Днесь Храм одушевленный…»;

– канона два: 4-го гласа, составленный святителем Георгием, митрополитом Никомидийским (IX в.) по образцу канона Благовещения, и 1-го гласа (автор – святитель Василий, архиепископ Кесарийский, X в.). По уставу каждый канон поется на 8: ирмос дважды, тропари на 6.

– катавасия «Христос раждается…»; с этого дня и до 31 декабря данная катавасия поется во все дни (кроме 5 декабря дня памяти прп. Са́ввы Освяще́нного, когда на утрене назначается катавасия 2-го рождественского канона: «Спасе́ лю́ди…»), когда на утрене поется славословие.

– 9-я песнь поется с мегалинариями, причем служба праздника имеет достаточно большое количество мегалинариев – 10 (семь в 1-м каноне и три во 2-м каноне).

Битбунов Г.С. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник в православном богослужении

Развернуть

Каноны и Акафисты

Развернуть

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты

Случайный тест

Введение в церковь Пресвяты́я Владычицы на́шея Богородицы и Приснодевы Мари́и — один из двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, что родители Богородицы торжественно повели Ее в трехлетнем возрасте в Иеросалимский храм, при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю) и имеет 1 день предпразднества и 4 дня попразднества.

Содержание

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Ввведение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

- Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

- Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

- Старообрядческие Введенские храмы

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

О событиях земной жизни Пресвятой Богородицы мы узнаем преимущественно из церковного Предания. В канонических Евангелиях ничего не рассказано о рождении, детстве и юности Пресвятой Богородицы, поэтому о событиях праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы мы можем узнать из более поздних текстов — греческого «Протоевангелия Иакова» (вторая половина II века) и латинского «Евангелия псевдо-Матфея» (IX век), в которых записаны устные предания.

Известно, что родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время были бездетны. Молясь, чтобы Господь разрешил их неплодство, они дали обет — рожденное дитя посвятить Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, во исполнение обещания, родители в сопровождении родных и близких им людей с зажженными светильниками торжественно повели Ее в Иеросалимский храм. Пресвятую Деву встретил первосвященник Захария и по внушению Божию ввел ее во Святая Святых. Это было такое помещение храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год, после принесения особенной жертвы. Вот как говорится в праздничном богослужении об этом необычайном, исключительном событии: «Ангели введение Пречистыя зряще, удивишася: ка́ко Девая входит во Святая Святых» (Ангелы, увидев введение Пречистой Богородицы, удивились: как Дева входит во Святая Святых).

Надо сказать, что в то время Иеросалимский храм был восстановлен после Вавилонского плена. В нем уже не было Ковчега Завета — он исчез. Святая Святых было пусто, там находилась только каменная плита на месте главной святыни.

Совершилось таинственное, символичное событие: вместо утраченного Ковчега Завета первосвященник вводит Деву Марию — ту, которая стала Матерью Бога, новым Киотом, Ковчегом. Наступало время Нового Завета, приближалось Рожество Христово. Об этом говорит и богослужение Церкви: праздник Введения Богородицы предшествует Рождеству Христову. Еще далеко до Рождества, только начался пост, но уже начинают петь за вечерней службой: «Христос ражда́ется, сла́вите!..»

Наиболее полно богословское толкование введения Богородицы во Храм дано у святителя Григория Паламы в его Слове «На Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника, приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии матерью Исуса Христа, а в заключении объясняет причину введения её в Святая святых Иерусалимского храма:

…почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою из святых. Имевшая Своё тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, — Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению.

Библиотека Русской веры

Поучение на Введение во храм Пресвятой Богородицы. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

Вручив своего единственного ребенка Богу, Иоаким и Анна вернулись домой. Богородица осталась жить при храме. Благочестивые женщины, посвятившие себя Богу, воспитывали Ее вместе с другими благочестивыми девочками. Мария молилась, прилежно читала Священное Писание и занималась рукоделием. Церковное предание говорит о том, что к ней часто являлся Ангел Божий и приносил пищу. Об этом также говорится в праздничном богослужении: «Небесным воспите́на, Дево, хлебом, в церкви Господни верно, породи мирови живота хлеб Слово…» (Воспитанная, вскормленная небесным хлебом в церкви Господней, Дева родила миру хлеб жизни — Слово, т.е. Господа). Однако святой Иероним Стридонский указывает: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Её».

Начало празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к IV веку, когда появились упоминания о празднике в сочинениях святителя Григория Нисского. Сохранились проповеди на праздник Введения Богородицы константинопольских патриархов Германа и Тарасия (VIII век). Указания о празднике содержатся в некоторых месяцесловах того же времени. Хотя праздник Введения известен с первых веков христианства, сначала он отмечался не так торжественно, как в настоящее время. Церковные историки говорят, что в число двунадесятых он вошел только после XIV века.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

В стихерах на праздник Введения, написанных Георгием Никомидийским, изображается это событие (шествование со светильниками, встреча в храме первосвященником и др.) и внутреннее значение праздника. Затем выясняется цель «введения во храм Св. Девы». Она приводится в храм, чтобы воспитаться в Божие жилище и уготовать Собою Престол Божий и затем примирить с Богом нас, «обожить» нашу растленную грехом природу.

Два канона празднику, повторяющие мысли стихер, составили Георгий Никомидий и Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский. В Евангелии (Луки X, 38-42. XI, 27-28) говорится о пребывании Христа в доме у Марфы и Марии. В Апостоле (Евр. IX, 1-7) содержится мысль, что Пресвятая Богородица была прообразована в Ветхом Завете скинией.

Библиотека Русской веры

Канон Введению во храм Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

В первой паремии (Исх. XL, 1-5, 9-10, 16, 34-35) повествуется о построении Моисеем скинии и о том, как облако осияло ее. Во второй паремии (3 Царств VII, 51; VIII, 1, 3, 7, 9-11) повествуется о торжественном перенесении Ковчега Завета в устроенный Соломоном храм и о том, как слава Господня наполнила храм (и скиния, и храм служили прообразом самой Девы Марии, которая была обиталищем Славы Отчей — Сына Божия). Третья паремия та же, что и на праздник Рождества Богородицы (Иез. XLIII, 47; XLIV, 1-4).

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Днeсь бlговолeніz б9іz проњбражeніе, и3 чlча спасeніz проповёданіе, въ цRкви б9іи ћснw дв7аz kвлsетсz, и3 хrтA всёмъ бlговэствyетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw возопіeмъ, рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

Русский текст:

Сегодня предъизображение благоволения Божия и предвестие о спасении людей. Дева открыто является в храме Божием и всем предвозвещает о Христе. Ей и мы громко возгласим: радуйся, исполнение промышления о нас Создателя.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Пречи1стаz цRкви сп7сова, многочестнhи черт0гъ дв7ца, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDнь, бlгодaть совводsщи д¦омъ бжcтвенымъ. ю4же пою1тъ ѓнGли б9іи, тA є4сть сёнь нбcнаz.

Русский текст:

Пресвятая Дева — пречистый Спасов храм и многоценный чертог, священное хранилище славы Божией, сегодня вводится в дом Господень и вводит с собою благодать Божественного Духа. Ее воспевают Ангелы Божии: Она есть селение небесное.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

День праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечен в народном месяцеслове целым рядом особых поверий и связанных с ними обычаев. Сохранился целый ряд простонародных песенных сказаний, являющихся в то же самое время и хвалебными величаниями впервые вступившей во храм Господень Пресвятой Деве. «Ты во церковь приведеся, архиереом воздадеся и от ангел предпочтеся», — начинается одно из них. За этим началом-«запевкою» следует повторяющийся и в самом конце стиха припев: «Приведутся девы, ближняя Ея, во след Ея во Святая Святых!» Сказание, прерванное этим четверостишием, продолжается: «Захария сликовствует, пророчески извествует, веселяся торжествует. Руце старец простирает. Царицею называет, сладкими гласы воспевает. Днесь подъемлет старец Деву, да возведет Евву, да разрушит клятву древню. Евва, ныне веселися: се Девая Днесь явися, на престоле спосадися. Дух Святый осеняет, а Девая принимает, трилетна всем ся являет. Прилетают херувими, окружают серафими, поют гласы трисвятыми. Ангел пищу принашает, а Девая принимает, кверху руце простирает»… Другой воспевающий этот праздник стих начинается словами о горах Сионских, на которых Бог «завет положил, свыше нам с небес свет Божий открыл, струями словес сердце напоил». В третьем — приглашаются торжествовать «патриарси», «вси девы» — бодрствовать и «ликовствовать со пророки». В четвертом — веселится праматерь-Ева. И во всех них явственно слышится благоговейное чувство народа-песнотворца, воздающего честь-хвалу Богоматери.

Этот праздник относился на Руси к женским, «бабьим» праздникам, как и день Покрова Богородицы, мучениц Екатерины и Варвары, а также Параскевы Пятницы.

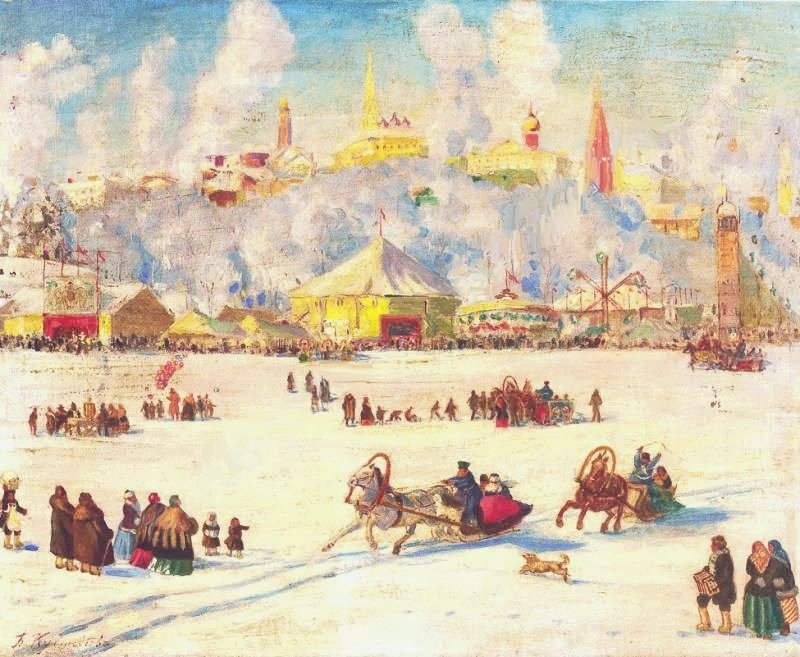

На праздник Введения по народным традициям (если было достаточно снега) начинались санные катания. «Делу время, потехе — час!» — говорит и в наши дни русский человек, чередующий свои работы и заботы с отдыхом. К первому санному гулянью наши предки относились как к особому торжеству. Открывали «сезон» молодожены, обвенчанные церковью.

В старину праздник Введения был днем первого зимнего торга. Введенские ярмарки начинались сразу после окончания утренней божественной литургии и часто располагались на прилегающих к Введенским храмам площадях. На ярмарках можно было приобрести разнообразные товары, повеселиться от души и полакомиться предложенными угощениями. Именно на Введенских ярмарках продавали сани — одиночные, парные, троечные; будничные и праздничные, украшенные искусной резьбой или росписью, а также конную упряжь для зимы. Кроме этого, на Введенских ярмарках всегда продавали мороженую рыбу, а также привезенные из окрестных деревень заготовки осенней поры — сушеные грибы и ягоды к постному столу горожан. На праздничных ярмарках в зимний период разносчики продавали пирожки «с пылу, с жару» и угощали всех горячим сбитнем — травяным настоем с медом.

Праздник Введения всегда связывался с природным циклом вхождения природы из осени в зиму. По погоде на этот праздник делали выводы на состояние природы в дни всех последующих зимних праздников: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы». На Руси сформировалось много пословиц, с которыми связаны приметы этого времени года. В некоторых российских регионах на Введение нередко случалась оттепель, тогда говорили:

- Введенские морозы зимы не ставят;

- Введенье ломает леденье;

- До Введенья если снег выпадет, то растает.

Если морозы к этому времени уже устанавливались, то говорили:

- Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили;

- На Введенье — толстое леденье;

- Введенье пришло — зиму привело;

- Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома — будет богатый урожай хлебов.

Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

Самые ранние изображения праздника Введения во храм Богородицы на иконах — это фрагменты эпистилиев XII века из монастыря Ватопед и обители великомученицы Екатерины на Синае. Центром композиции является маленькая, хрупкая фигура Девы Марии в Иерусалимском храме. К Ней склоняется вышедший навстречу первосвященник — праведный Захария, отец Иоанна Предтечи. Богоматери как одушевленного храма, вместившего невместимое Божество.

В поздне-византийский период в иконографической схеме произошло изменение: сразу за Богородицей стоят иудейские девы и родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна. В верхней части композиции изображается сцена питания Богоматери ангелом. Пресвятая Дева представлена внутри храма, стоящей на ступени Святая Святых.

Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

Считается, что первый храм в честь этого праздника построила в Палестине в IV веке равноапостольная царица Елена. Широкое распространение праздник получил только с IX века. Возможно, с этим связано немногое количество храмов, освященных в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Лужецкого Ферапонтова монастыря в г. Можайске Московской области. Церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм в трапезном корпусе была возведена в XVI веке и первоначально являлась шатровой. В XVII веке церковь горела, затем после восстановления была перестроена. В советское время церковь использовалась в хозяйственно-производственных целях. Частично реставрировалось в 1960-х гг. В настоящее время постройки монастыря возвращены местной епархии РПЦ.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь в урочище Шкнятино Солецкого района Новгородской области. Каменная церковь, из толстых известняковых плит, была построена в Скнятине на рубеже XI-XII веков. По всему периметру территорию погоста, а это все нынешнее обширное по размерам Шкнятинское кладбище, обнесли каменной стеной. В 1938 г. в Сольцах началось строительство военного аэродрома и церковь снесли. Каменный забор разрушали вручную ломами, применяли и взрывчатку. Колокола спускали на талях. Вслед за колокольней быстро разобрали пристройку и взялись за первое, старинное здание церкви. Разбить стены и крышу, сложенные из толстых и крепко скрепленных известковых плит, не удалось. Разбили стены древней церкви уже немцы в годы оккупации, а окончательно уничтожили церковь уже после Великой Отечественной войны жители Замостья и Каменки.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь в с. Сура Архангельской области. Церковь была деревянной, в виде четвероконечного креста, построенная иждивением прихожан и в 1587 году освященная. Церковь неоднократно реставрировалась. В 1935 году утрачена.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Троицкого монастыря в Астрахани. К 1573 году игуменом Кириллом были выстроены: храм Живоначальной Троицы, к которому была «прирублена трапеза о шести сажень, да келарская о трех саженях, 12 келий, две погребицы с сушилами, хлебня и поварня». Все постройки были деревянные. Ко времени кончины игумена Кирилла в 1576 году им было выстроено в монастыре ещё два деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и святителя Николы. Сам монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы, освященного в 1576 году. В 1603 году был освящен новый каменный Троицкий собор. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. В 1606 году уже при новом игумене Ионе начато было строительство каменной Введенской церкви с трапезными палатами в одной связи, а под нею хлебнею и теплым погребом. Все это сооружение примыкало к Троицкому собору с западной стороны и в основных чертах уже начинало походить на дошедший до наших времен комплекс зданий монастыря. Но завершение строительства Введенской церкви с трапезой замедлилось в связи с событиями Смутного времени 1606 — 1614 годов, и только в 1620 году эта церковь была освящена. В 1920 году Троицкий собор был захвачен обновленцами. Богослужения в нем совершались редко в связи с малочисленностью обновленческой соборной общины. В 1928 года советские власти окончательно отобрали храм. Он был разграблен, иконостас разломан и сожжен. В 1970-х годах начались реставрационные работы на территории Троицкого монастыря.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Введенская церковь — двухэтажная, одноглавая, с большой трапезой. Своеобразна форма церкви в виде стройного кубического объема, лишенного алтарных апсид. Ее прямой восточный фасад имеет, так же как и остальные, уступы с профилированными цоколями на уровне подклета, лопатки посередине стен и кокошники в завершении прясел. Под кокошниками, между лопаток, находится широкий узорчатый пояс, состоящий из поребрика, кирпичных балясин и прямоугольных впадиннишек. Время постройки церкви точно неизвестно: по монастырской описи 1623 года она значится каменной. Каменная крытая галерея соединяет эту церковь с соборной. В 1918 году церковь была закрыта, в 1927-28 годы после разборки купола в ней находился клуб, где показывали фильмы и играли спектакли, работал буфет. В жилых и хозяйственных зданиях тогда проживали инвалиды. Исходный облик церкви был возвращен в ходе реставрации, начатой в Спасо-Прилуцком монастыре в 1954 году. Для регулярных богослужений Введенский храм в настоящее время не используется.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря в с. Болдино Смоленской области. Каменный двухэтажный трапезный Введенский храм с келарской палатой был построен в 1590-е гг. Четверик одноапсидной церкви был увенчан восьмериком под высоким каменным шатром, с запада к церкви примыкала обширная трапезная палата, с юга — келарская. В ноябре 1929 года монастырь был закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме — колхозный сырный завод. С 1970-х по 1990-е годы монастырь был отреставрирован.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Новинского монастыря в Москве. Церковь была построена в 1565 году. Изначально являлась шатровой, но в 1675 году ее переделали в пятиглавую и надстроили колокольню. Обновлялась в 1754 году. В 1764 г. Новинский монастырь был упразднен. В 1920-е гг. Введенский храм был закрыт, а в 1933 г. снесен. До начала 1960-х гг. в окрестностях сохранялись здания, некогда принадлежавшие Новинскому монастырю.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел собора великомученика Никиты Никитского монастыря в Москве. Впервые собор упоминается под 1534 г. Одноглавый четырехстолпный храм, несколько раз перестраивался. Придел Введения существовал издревле, второй придел в трапезной — святителя Николы был устроен в 1833 г. Собор закрыли в 1929 г., а в 1933 г. он был снесен.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь на Большой Лубянке в Москве. В 1514 году Василий III издал указ о постройке в Москве одиннадцати каменных церквей. Одной из них стала церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм, которая строилась в 1514-1519 годах. В дальнейшем храм претерпел изменения во внешнем и внутреннем убранстве. В 1924 году под надуманным предлогом помехи автомобильному движению церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм была снесена. Сейчас место на Лубянке, где стоял Введенский храм, находится на площади Воровского, на углу улиц Большая Лубянка и Кузнецкий мост.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Борисоглебского монастыря в г. Торжке Тверской области. Каменная Введенская церковь с колокольней была построена в 1620 г. Известно, что построена церковь была построена на месте деревянной. Одноименный деревянный храм был сооружен в монастыре при архимандрите Мисаиле в 1552-1586 гг., сожженной поляками в 1609 г. Архитектурный облик Введенской церкви представляет собой сочетание простых форм и нарядного декора. Кубообразная, одноглавая, бесстолпная, с одной апсидой, она поначалу, видимо, не была оштукатурена и имела открытый красный цвет кирпича в сочетании с резными белокаменными декоративными деталями. В 1833 году церковь была перестроена: бывший алтарь обратили в пономарскую комнату, часть церкви — в алтарь, а другую, с трапезной, в церковь. Тогда же здание было оштукатурено, белокаменный декор заменили гипсовым. В 1930 г. Введенскую церковь закрыли. Ее убранство и иконы были утрачены. В 1997 г. храм возвращен монастырю. В нем сразу же начались восстановительные работы. В 1998 г. возобновились церковные службы в монастыре.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Успенского монастыря в г. Старице Тверской области. Введенская церковь с обширной трапезной была построена в 1570 г. Своды трапезной опираются на мощный квадратный столб, над теплой церковью, примыкающей к трапезному залу, возвышается шатер. А внизу располагаются помещения, которые использовались для хозяйственных нужд. Введенская церковь позднее достраивалась: с северной стороны к ней пристроили паперть, а с юга палату, где располагалась монастырская ризница. В период немецкой оккупации церковь горела и до 1950 года стояла без кровли, что привело к аварийному состоянию сводов. В настоящее время церковь восстановлена.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Воскресения Христова со Стадища в Пскове. Девичий Воскресенский монастырь стоял на Запсковье. Храм датируют 1532 годом. Позднее церковь также неоднократно перестраивалась. Древний четверик храма четырехстолпный, трехапсидный, перекрыт слитными сводами. Крыльцо со столпами, притвор, звонница, южный придел и северная часть церкви относятся к XVII-XVIII векам. В 1924 году храм закрыли. В наши дни церковь передана местной общине РПЦ и отреставрирована.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Живоначальной Троицы, что за Тьмакой в Твери. Церковь освящена в 1564 году. Сохранилась надпись на западной стороне храма: «Лето 7072 совершен бысть сии храм во имя Живоначальния Троицы месяца августа 15 при благоверном царе Великом князе Иване Васильевиче и всея России и при епископе Акакии Тферьскомъ замышлениемъ и строением раба Божия Гавриилъ Андреева Тоушиньского». Церковь сложена из кирпича с применением белого камня, оштукатурена и побелена. Состоит из низкой апсиды, собственно храма, близкого в плане к квадрату, трапезной с двумя приделами, трехъярусной колокольни. Первоначально храм был трехглавым. со временем количество глав достигло семи. из них пять световых и две глухих. Здание неоднократно перестраивалось. С давних времен храм известен в народе под именем «Белая Троица». Считается, что название произошло от того, что храм всегда окрашивался белой краской и в старину имел кровлю из черепицы беловатого цвета. Троицкий храм — единственный в Твери, в котором богослужения не прекращались даже в советский период.

В ансамбле Кирилло-Белозерского монастыря сохранилась дораскольная церковь Введения, построенная в 1519 году на месте старой деревянной монастырской трапезной. В первой половине XIX века внешний вид церкви претерпел несколько изменений.

В 1547 г. в Сергиев Посаде была построена каменная одноглавая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы на Подоле на средства боярина И. Хабарова. Несколько раз церковь перестраивалась, современные своды с главой устроены в 1740 году. Храм закрыт в 1928 г., в 1968 частично отреставрирован. Возвращен Троице-Сергиевой лавре в 1991 году.

Двустолпный пятиглавый собор Введения Пресвятой Богородицы во храм во Владычном монастыре в г. Серпухове был сооружен не ранее 1597 года на вклад Бориса Годунова вместо каменного здания 1362 г. Окружающие собор паперти полностью перестроены в XIX в. Собор закрыт в 1927 г., служил складом. В нач. 2000-х храм отреставрирован в формах XVI в.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен храм в г. Афины (Греция). Церковь датируется 1100 годом. Также Введенская церковь есть в г. Прилеп (Македония). Дата постройки 1300 или 1400 годы.

Старообрядческие Введенские храмы

В старообрядчестве также ряд храмов освящен в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В Русской Православной старообрядческой Церкви: в г. Боровске Калужской области, в г. Симферополе, в селе Новая Некрасовка и г. Балта Одесской области, с. Липованы Черновицкой области, в г. Браила(Румыния), в г. Бишкеке (Киргизия). Изначально Свято-Троицкий храм села Пристань Свердловской области также был освящен в честь Введения, но после пожара в 1980-е годы переосвящен во имя Святой Троицы. С тех пор здесь отмечают два престольных праздника — Введение и Троицу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — престольный праздник для женских монастырей Николо-Улейминского в России и села Русская Слава в Румынии.

Введению Богородицы посвящены поморские храмы в Нижнем Новгороде, селе Белая Калитва Ростовской области, Ульяновской общины (Латвия) и Бобришской (Пущанской) общины в Литве.

Иоакима и Анны. XVI век.

Государственная Третьяковская галерея

Событие, которое мы сегодня вспоминаем, происходило в Иерусалимском храме, построенном в VI веке до Рождества Христова. Во время появления здесь Богородицы храм стоял в своем внешнем великолепии: кровли, покрытые золотом, сияли ярким блеском под жарким палестинским солнцем. Но ветхозаветная святыня – храм Иерусалимский был лишь ступенью для «Храма, Палаты и Неба» – Честнейшей херувимов и Славнейшей без сравнения серафимов. Иногда в интерьере храма между столпами изображаются херувимы и серафимы, чтобы подчеркнуть исключительность события. Важнейшая из тем праздника – явление в храме Богородицы как одушевленного Храма, вместившего невместимого Бога. Внутренняя часть храма ко времени Введения Богородицы во храм тоже была почти полностью восстановлена: он уже был убран кипарисом и кедром так же, как и первый Иерусалимский храм. И хочется вспомнить, что Дева Мария нередко сравнивается с ливанским кедром, кипарисом с горы Сион. Многие святыни храма были в то время утрачены, но Сама Пресвятая Дева была Чистым Кивотом и Кадильницей златой – так Ее называли пророки.

Важнейшая из тем праздника – явление в храме Богородицы как одушевленного Храма, вместившего невместимого Бога

Событие Введения во храм Пресвятой Богородицы не упоминается в канонических Евангелиях, а известно из более поздних апокрифических Протоевангелия Иакова и Евангелия Псевдо-Матфея, которые отражают устное предание и при этом дополнены деталями из библейских, в основном пророческих книг.

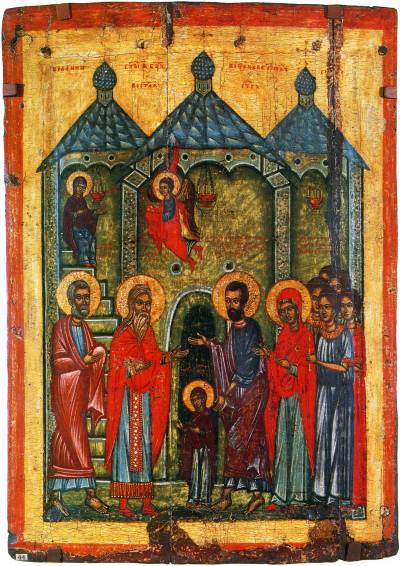

Праздник получил широкое распространение на Востоке с IX века, и с этого времени появляются его первые изображения – первоначально в составе цикла жития Богородицы в монументальных росписях, а немного позднее – в миниатюрах: в храмах сюжет Введения во храм нередко располагался напротив композиции Сретения, а в рукописях – в непосредственной близости. Мотив жертвы, тема встречи и ожидания звучат в церковных текстах, посвященных обоим праздникам. Кроме того, мотивы шествия Иоакима и Анны, а также Иосифа и Марии близки композиционно.

Иконы показывают исполнение обещания: трехлетняя Отроковица приводится в храм Господень по желанию и обету Иоакима и Анны, Ее родителей. Семейство встречает иерусалимский первосвященник. Мария преодолевает 12 внешних ступеней храма, и он проводит Ее на ступени алтаря, ставя на третью ступень жертвенника. По церковному преданию, первосвященником был праведный Захария, будущий отец Иоанна Предтечи.

Охрид

Сюжет Введения во храм – далекий от обыденного, при этом его изображение имеет камерные, как бы обыденные черты, но через внешнюю канву праздника видны духовные переживания его участников. Согласно Протоевангелию Иакова, включенному в минейные чтения, когда Марии исполнилось три года, Иоаким сказал: «Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, и чтобы полюбила Она в сердце Своем храм Господень». Девы приглашаются, чтобы проводить в храм Господень Пресвятую Деву. Шествие с высокими светильниками в руках придает иконе торжественность. Девы стоят иногда позади Марии, а иногда замыкают шествие, подчеркивая тем его значительность. Они нередко поворачиваются друг ко другу, их движения лиричны, тогда как Мария устремлена вперед – в храм, и только в некоторых иконах слегка оборачивается назад. Девы иерусалимские одеты в разноцветные платья, а Мария – в характерный богородичный мафорий вишневого цвета – одежду всех замужних палестинских женщин того времени. Если на иконе изображаются юные девы, близкие Богородице по возрасту, то выглядят они по-детски, так что облик Марии Девы еще более обращает на себя внимание.

Следуя за евангельскими текстами, некоторые иконописцы и живописцы дополняют изображение праздника фигурой праведного Иосифа. Иосиф Обручник, принявший в свое время по жребию из рук первосвященника Захарии воспитанную в храме 12-летнюю Отроковицу Марию, стоит за спиной первосвященника с покровенными в знак благоговения руками или молитвенно-сосредоточенно держит руки у груди.

Разнообразны изображения храма Иерусалимского. Фигура Захарии помещается около наружных храмовых врат, на храмовой галерее с изысканными столпами. Чаще всего позади первосвященника находятся сень и Святая святых. Иногда Захария стоит перед затворенными вратами, напоминающими Царские врата иконостаса, при этом, если врата отверсты, позади первосвященника может быть изображен церковный престол.

Изображение на иконах распахнутых или закрытых врат соотносится с песнопениями службы праздника, в которых Богородица называется «Дверь славная, помыслы непроходимая». Сравнение Богоматери с Престолом также находит место в православном богослужении.

XVI века. Государственный Владимиро-

Суздальский историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник

Наличие в композиции русских икон деталей христианского храмового убранства отчасти объясняется тем, что детали обстановки Иерусалимского храма не были хорошо известны иконописцам и живописцам. При этом нужно понимать, что когда иконописцы досконально воспроизводили особенности интерьера православного храма с престолом и скромными «сельскими» паникадилами, то они понимали, что в Иерусалимском храме убранство было несколько иное. В русских иконописных памятниках изображаются как условные архитектурные фоны, в основном византийские, так и образы отечественной архитектуры: с одной стороны на иконах и в стенописи можно увидеть стилизованные башенки, а с другой – луковичные главки; можно увидеть стены с колоннадами, а можно – стены, подобные русским крепостным стенам. Но в первую очередь художники показывали, что Вхождение Богоматери в храм – начало эпохи Нового Завета.

В правом верхнем углу иконы изображена Мария под сенью: первосвященник Захария вводит Ее во Святая святых Иерусалимского храма, а Архангел Гавриил слетает к Богородице и питает Ее. Над головой Богоматери раскинута красная ткань – велум. В византийской и древнерусской иконописи эта ткань символически означает, что событие происходит внутри помещения: в нашем случае – в храме Иерусалимском.

Что еще мы знаем о том, что происходило с Богородицей после Ее Введения во храм? Блаженный Иероним Стридонский писал: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Изображения Богородицы занимают исключительное место в христианской иконографии, свидетельствуя о Ее значении в жизни Церкви. Почитание Богородицы основывается на догмате о Боговоплощении: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Богородице, описася воплощаемь».

Те же события, которые не описаны в Евангелии, вошли в иконописную традицию из апокрифических источников. Вполне благочестивые, но неканонические произведения Церковь не только не запрещала читать, но и использовала в церковной практике. Например, иконы Рождества Пресвятой Богородицы, Введения во храм Пресвятой Богородицы написаны на основе протоевангелия Иакова, а икона Сошествия во ад — на основе евангелия Никодима. Историчность этих текстов небезупречна, но Церковь всегда видела в них большой назидательный смысл, и потому они сохранились в Предании.

Иконография праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (21 ноября/4 декабря) основана на протоевангелии Иакова: «И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал Иоаким: “Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы Дитя не воротилось назад и чтобы полюбила Она в сердце Своем храм Господень”. И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял Ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: “Господь возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление”. И посадил Ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на Нее благодать Господня, и Она прыгала от радости, и полюбил Ее весь народ Израиля. И ушли Ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что Дочь не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу принимала из рук Ангела».

Празднование Введения Богородицы во храм, по мнению историков, начинается с восьмого столетия. Пребывание Пресвятой Отроковицы в храме, где Она постигала полноту духовной мудрости и смирения, является прообразом будущих христианских монастырей. Именно поэтому многие монастыри и храмы на Руси устраивались в честь праздника Введения. Например, всемирно известным Введенским монастырем является Оптина пустынь.

Иконография праздника мало изменялась со временем и содержит основные типичные черты. В центре – Пресвятая Дева. Трехлетняя Мария одета в характерный для всей богородичной иконографии мафорий, который исторически являлся одеждой замужних палестинских женщин. Фигурка Пресвятой Девы изображена значительно меньше других фигур, но весь Ее облик – не детский. Этой деталью подчеркивается и настоящее особое избранничество Святой Юницы, и грядущее великое предназначение Божией Матери. Святые праведные Богоотцы изображены или рядом со святой Младеницею, или же позади сопровождающих Ее дев. Первосвященник Захария в поклоне склоняется к будущей Пресвятой Богородительнице. Экспрессия образов подчеркнута позой младенца Марии, восходящей на ступень храма. Этот мотив соответствует рассказу протоевангелия о том, что, к удивлению присутствующих, Богородица самостоятельно поднялась на 15 высоких ступеней иерусалимского храма. Иконография праздника символически отображает торжественную процессию – сопровождение Пресвятой Девы в храм Божий, где Она будет возрастать до невиданного для земного человека духовного подвига. В верхнем углу иконы за фигурой первосвященника помещена характерная сцена: Пресвятая Дева принимает пищу от Ангела.

Традиционно принято изображать Богородицу в одеждах двух цветов: вишневом мафории (модификация красного цвета), синей тунике и голубом чепце. На мафории, как правило, изображаются три золотые звезды – как знак ее непорочности («непорочно зачала, непорочно родила, непорочно умерла») и кайма – как знак ее прославления. Сам плат – мафорий – означает Ее материнство, голубой (синий) цвет платья – девство.

В памятниках 9 – 13 вв. во главе процессии вслед за Богородицей изображаются Ее родители, которые вручают Ее священнику как дар, обещанный Богу; за Иоакимом и Анной – девы, держащие в руках горящие свечи. Такое построение композиции соответствует теме прославления Богородицы как чистой жертвы Богу: «Въ храмъ Тя принесоша, Всенепорочная Чистая… яко жертву чисту» 6-й тропарь 8-й песни 2-го канона). Эта жертва понимается как приготовление, прообраз той жертвы, которую принесет Сам Господь. Не случайно в системе храмовой росписи нередко сопоставляются композиции «Введение во храм» и «Сретение Господне».

В палеологовскую эпоху в иконографии Введения акцент смещается в сторону евхаристического понимания события. Иоаким и Анна изображаются замыкающими шествие (Кралева церковь в монастыре Студеница), девы со свечами окружают Богоматерь, Которая тоже иногда изображается со свечой в руке. В сцене питания Богоматери, сидящей на ступени Святая Святых, слетающим к Ней с небес Ангелом, евхаристическое значение эпизода подчеркивается размером хлебца и четким изображением на нем креста (Хиландар). Эта тема также продиктована песнопениями службы Введения: «Небеснымъ воспитана Дево хлебомъ верно въ храме Господни, родила еси мiру жизни хлебъ, Слово» (3-я стихира на хвалитех).

Троицкий листок

|

| Введение во храм Пресвятой Богородицы, икона. |

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Греч. Eisodos tes Hyperagias Teotokou en to; лат. Praesentatio S. Mariae in templo), один из великих церковных праздников, посвященный событию приведения Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Празднование совершается 21 ноября.

Событие Введения не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических текстов (греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 7.2-3) (2-я пол. II в.), лат. Евангелия Псевдо-Матфея (IX в.)), которые отражают устное предание, но дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение (1 Пар. 15 и Пс. 44), а также из евангельской истории Сретения (Лк 2. 22–38).

Согласно упомянутым источникам, родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 3-летнего возраста, решили исполнить данный ими ранее обет, посвятить Ее Богу, и направились в Иерусалимский храм. Около входа во храм стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и была встречена и благословлена первосвященником, по преданию – Захарией, отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как одушевленный кивот Божий (ср.: 1 Пар. 15) была введена во Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год (см.: Исх. 30. 10; Евр. 9. 7) – этим была явлена Ее особая роль в судьбе человечества. Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы – пребывание при Иерусалимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, дабы не нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обручника.

Установление праздника Введения

Праздник Введения в настоящее время входит в число двунадесятых, но установлен он был в Церкви позднее других из этого числа. Возможно, его появление связано с деятельностью императора Юстиниана I, построившего в 543 г. на развалинах Иерусалимского храма огромную церковь, посвященную Пресвятой Богородице и названную им Новой для отличия от прежней, располагавшейся около Овчей Купели, напротив храма [1].

В VIII в. праздник отмечен в некоторых месяцесловах. Их сдержанные указания, видимо, говорят о том, что первоначально служба на Введение совершалась без особой торжественности. Патриарху Константинопольскому Герману I († 733) приписываются 2 гомилии на Введение. [2], что может свидетельствовать о праздновании Введения в Константинополе того времени. С IX в. праздник получает широкое распространение на Востоке [3].

Статус праздника постепенно менялся, в Православной Церкви Введение окончательно вошло в число двунадесятых только после XIV в.– Феодор Продром (XII в.) и Никифор Каллист (XIV в.) [4] еще не включали его в это число [5], – но согласно студийским и иерусалимским Типиконам XI–XIV вв. он отмечается почти так же торжественно, как и другие двунадесятые праздники. Тем не менее даже в печатных Типиконах XVII в. отдельные особенности совершения службы Введения указывают на то, что статус этого праздника несколько уступает статусу двунадесятых.

В качестве даты праздника практически повсеместно принят день 21 ноября, исключение составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение отмечается 29 ноября (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 395), и практики отдельных областей Римской церкви, где Введение было подвижным праздником и отмечалось в воскресный день после 11 ноября.

Святоотеческие проповеди на Введение

Патристические лекционарии [6] обычно приводят для чтения на службе Введения одно (или оба) из 2 слов свт. Георгия Никомидийского: «Хорошие оснований начатки – нынешнее торжество» [7] и «Сияния Божественных торжеств» [8], а иногда и слово свт. Германа I Константинопольского «Вот и снова другое торжество» [9]. Реже встречаются слова свт. Тарасия Константинопольского «Светло и чудесно нынешнее торжество» [10] (именно это слово указано в московском первопечатном Типиконе 1610 г.) и Иоанна Гавры «Ныне словами» [11].

Богослужебный устав

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы согласно Типикону Великой церкви (IX–X вв.)

В ранней рукописи этого Типикона [12] отсутствуют особые указания относительно порядка совершения службы на Введение, отмечена лишь память события [13], то же находили и в Канонаре [14]. Согласно 2 рукописям X–XI вв., служба на Введение пелась в храме Пресвятой Богородицы в Халкопратии (обычное место, наряду с Влахернским храмом, для служб на богородичные праздники), куда утром в день праздника из храма Св. Софии направлялась лития с участием Патриарха. На утрене, (на Пс. 50), и на малом входе литургии пели тропарь 4-го гласа «Днесь благоволения Божия предображение» [15]; чтения на литургии: прокимен 3-го гласа (Лк 1. 46а–47), Евр. 9. 1–7, аллилуиарий (4-го плагального, т. е. 8-го, гласа), Лк 1. 39–50, 56; причастен – Пс. 115. 4 [16].

В студийских Типиконах, использовавшихся в Византии до нач. XIII в., а на Руси до нач. XV в., праздничный цикл Введения уже состоит из 3 или 4 дней: предпразднства 20 ноября, собственно праздника 21 ноября, попразднства 22 (или 22–23) ноября. Разные редакции Студийского устава – Студийско-Алексиевский 1034 г. (отражает константинопольскую практику 1-й пол. XI в.), Евергетидский (практика константинопольского монашества кон. XI в.), Георгия Мтацминдели (практика афонского монашества сер. XI в.), Мессинский 1131 г. (южноиталийская (калабро-сицилийская) практика XII в.) Типиконы излагают порядок служб введенского цикла с некоторыми различиями [17].

В более раннем Студийско-Алексиевском, а также южноиталийском Мессинском и Николо-Казолянском Типиконах и студийских Минеях XI–XII вв. [18] попразднство составляет 1 день; в Евергетидском и Георгия Мтацминдели Типиконах – 2. Типикон монастыря Гроттаферрата [19], поздний южноитал. студийский Типикон распространяет попразднство на 3 дня [20]. День отдания праздника Введения в студийских Типиконах не выделяется.

В день предпразднства 20 ноября совершается служба с «Бог Господь», последование Введения соединяется с последованиями святых этого дня. Студийско-Алексиевский Типикон под 20 ноября не упоминает памяти святых, однако при описании службы отмечено соединение последования Введения с последованием «дневного святого». В др. Типиконах указаны памяти прп. Григория Декаполита и свт. Прокла, но служба Введения соединяется только с последованием прп. Григория (то же и в студийских Минеях XI–XII вв.). Лишь в Евергетидском Типиконе приводится соединение последований Введения и обоих святых и не указаны песнопения Октоиха (вероятно, по причине избытка последований).

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы совершаются праздничные вечерня (со входом и 3 паремиями) и утреня; на утрене после кафизмы или праздничных антифонов – 1-й степенный антифон 4-го гласа («От юности моея»), прокимен и Евангелие Богородицы; на литургии – служба Богородицы. Поются только песнопения праздника.

В дни попразднства последование Введения во храм Пресвятой Богородицы соединяется с последованием «дневного святого», канон утрени тот же, что и в день праздника, стихиры в одних Типиконах заимствованы из последования 21 ноября, в другие – особые (попразднства). Распределение стихир, седальнов и канонов по дням и внутри дней праздничного цикла различно по разным студийским Типиконам, хотя в целом все они основываются на одном корпусе песнопений.

В каждый из 3 дней праздника (20–22 ноября) Студийско-Алексиевский Типикон приводит по особому тропарю: 20 ноября тропарь 1-го гласа «Праведнику плод Иоакима и Анны приносит ся Богу» (в настоящее время седален 21 ноября); 21 ноября – тропарь тот же, что и в Типиконе Великой церкви, и в позднейших богослужебных книгах; 22 ноября – тропарь 4-го гласа «Воспитенеи в церкви в святая святым» (в современных книгах не употребляется). По Евергетидскому и Мессинскому Типиконам в дни попразднства поется тот же тропарь, что и в 1-й день праздника.

Различные студийские Типиконы по-разному излагают особенности службы Введения во храм Пресвятой Богородицы, что в основном связано с особенностями той или иной редакции Студийского устава:

1) по Студийско-Алексиевскому Типикону на вечерне накануне праздника поется 1-я слава 1-й кафизмы «Блажен муж», по Евергетидскому и Мессинскому вечернее стихословие отменяется;

2) по Евергетидскому Типикону после вечерни совершается паннихис (pannyksis – особая ночная служба), на которой поются каноны дня и праздника (4-го гласа, творение Иосифа; этот канон в др. студийских Типиконах указан на утрене 20 ноября);

3) кафизмы на утрене по Мессинскому и Георгия Мтацминдели Типиконам заменяются, как и в др. праздники, на 3 праздничных антифона, а Евергетидский Типикон после кафизм и седальнов указывает стихословить 6 кафизму (Пс. 37–45; стихословие назначено, возможно, для того, чтобы прозвучал Пс. 44, который обычно истолковывается как пророчествующий о Богородице), а затем – полиелей;

4) поскольку по Студийско-Алексиевскому Типикону утреня заканчивается великим славословием в кафедральной редакции только на Великую субботу, на Введения во храм Пресвятой Богородицы утреня имеет стихиры на стиховне; по др. студийским Типиконам окончание утрени с пением великого славословия в кафедральной редакции;

5) на литургии по Мессинскому и Георгия Мтацминдели Типиконам антифоны «Благо есть», по Студийско-Алексиевскому и Евергетидскому – изобразительные; Евергетидский Типикон указывает входной стих (Пс. 44. 15b).

Кроме обычного порядка службы в Евергетидском Типиконе даны указания о совпадении дней введенского цикла с воскресеньем – краткие для 20, 22 и 23 ноября (только о литургии), подробные для 21 ноября (на утрене полиелея нет, поются степенные антифоны гласа, прокимен и Евангелие воскресное, Евангелие праздника отменяется; на литургии отменяется входной стих).

По Иерусалимскому уставу, на который в XII–XIII вв. перешли греческие. Церкви, в XIV в.– южнослав., в кон. XIV – нач. XV в.– Русской Православной Церкви, празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы образует 6-дневный цикл: предпразднство составляет по-прежнему 1 день (20 ноября), когда поются 3 последования: предпразднства, прп. Григория и свт. Прокла; попразднство увеличено до 4 дней, включая отдание в последний день (22–25 ноября). В отношении службы Введения во храм Пресвятой Богородицы различные редакции Иерусалимского устава различаются незначительно.

Служба предпразднства в целом соответствует шестеричной (см. ст. Знаки праздников месяцеслова); последование содержит оригинальный тропарь и несколько самогласнов. В старопечатных русских Типиконах [21] день предпразднства имеет шестеричный знак; в ныне принятом в Русской Православной Церкви Типиконе знака нет, хотя уставные указания почти не отличаются от указаний старопечатных книг. Тропарь предпразднства иной, нежели в студийских Типиконах. Песнопения Октоиха на службе не употребляются, что зафиксировано и в старопечатных, и в современных Типиконах, в последнем регулярно отменяются песнопения Октоиха в предпразднства, а в старопечатных Типиконах Октоих не поется из-за необходимости соединять сразу 3 минейных последования. На вечерней стиховне вместо стихир Октоиха поются стихиры свт. Прокла, не спетые на «Господи, воззвах» (где пелись стихиры предпразднства и прп. Григория). Утреня завершается по будничному чину, на литургии поются изобразительные антифоны, на блаженнах – песни 3-я и 6-я канона предпразднства, чтения на литургии – рядовые и свт. Прокла. Тема Введения во храм Пресвятой Богородицы появляется в богослужении задолго до праздника – 8 ноября на литии указана стихира «Днесь боговместимый храм Богородица».

День праздника 21 ноября отмечается всенощным бдением, хотя оговаривается и возможность совершения полиелейной службы. До 2-й пол. XVII в. бдение служили только в храмах, посвященных Введению во храм Пресвятой Богородицы, в др. бдения не бывало [22]. Богослужение на Введение состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и литургии. Устав службы практически не отличается от устава др. двунадесятых Богородичных праздников (Рождества Богородицы и Успения). Поются только песнопения праздника. На утрене по Пс. 50 на «Слава:», «И ныне» – особые припевы («Днесь храм одушевленный»). После каждой песни канона утрени в качестве катавасии используются ирмосы 1-го канона Рождества Христова; со дня Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается рождественская катавасия, и с этого времени в богослужении некоторых дней ноября и декабря черты предпразднства Рождества. На 9-й песни канона вместо песней Пресвятой Богородицы и прав. Захарии – особые припевы-величания; в современных богослужебных книгах указывается в общей сложности 10 припевов (7 для 1-го канона, 1 для 2-го и по одному вместо «Слава:», «И ныне»); 1 припев 4-го гласа («Ангели въходъ…») выписан уже в Благовещенском кондакаре XII в.; в более поздних рукописях встречаются обширные циклы припевов-величаний [23]; в старопечатных русских Типиконах и Минеях указаны только 2 припева (по 1 для каждого канона). Особенность русских старопечатных Типиконов, которая отсутствует в современных, – после катавасии по 9-й песни дополнительно поется ирмос 1-го канона Введения во храм Пресвятой Богородицы (и совершается земной поклон). На литургии, как и в др. Богородичные праздники, исполняются изобразительные антифоны, на блаженнах – 3-я и 6-я песни канона праздника (3-я песнь из 1-го канона, 6-я из 2-го).

Устав служб попразднства не имеет значительных отличий от попразднств др. праздников. Поются песнопения как с 1-го дня праздника (поочередно, по дням, один из двух канонов; самогласны), так и собственные песнопения дней попразднства. 23 ноября последование праздника может соединяться с последованием блгв. кн. Александра Невского, устав службы в современном Типиконе отсутствует; в старопечатных Типиконах этот устав выписывался [24].

В день отдания Введения во храм Пресвятой Богородицы, 25 ноября, последование Введения соединяется с последованиями сщмч. Климента Римского и Петра Александрийского, что составляет отличительную особенность отдания Введения по сравнению с др., т.к. обычно в такие дни последования «дневных святых» не поются. В остальном служба отдания не отличается от др.: повторяются песнопения праздника с 1-го дня, только отсутствуют вход на вечерне с паремиями и полиелей на утрене. В конце утрени поется великое славословие.

Марковы главы

Типикон, принятый в настоящее время в Русской Церкви, в рамках цикла Введения во храм Пресвятой Богородицы имеет несколько Марковых глав, описывающих соединение с воскресной службой предпразднства [25], праздника [26], попразднства [27] и отдания [28]. При совпадении попразднства или отдания с воскресным днем служба одного из святых оставляется (20 ноября – свт. Прокла, 25 ноября – сщмч. Петра). Другие 2 главы имеют в целом то же содержание, что и аналогичные главы для др. праздников.

Современный греческий приходской Типикон протопсалта Георгия Виолакиса [29] предписывает совершение полиелейной службы без литии (всенощное бдение отсутствует). Порядок праздничной службы сохраняется примерно тот же, что и в современном русском Типиконе. Различия: на «Господи, воззвах» стихиры поются на 6, в конце вечерни – тропарь праздника трижды, после полиелея на утрене поется избранный псалом «Отрыгну сердце мое слово благо» (он употребляется во все Богородичные двунадесятые праздники). На литургии праздничные антифоны, на входе поется «Придите, поклонимся… во святых дивен сый…». В Типиконе приведены 2 главы – о соединении с воскресной службой последования праздника и о воскресном дне после праздника (с попразднством). Если 21 ноября случится в воскресный день, припевы на 9-й песни и антифоны на литургии все равно поются.

Иконография праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Согласно исследованию Ж. Лафонтен-Дозонь, изображение Введения первоначально известно в составе цикла жития Богородицы. В монументальных росписях встречается с IX в. (капеллы Иоакима и Анны в Кызылчукур, между VII и IX в., Богородицы и святых Иоанна Предтечи и Георгия в Гёреме, нач. или 1-я пол. X в. и (Каппадокия); собор Святой Софии в Киеве, 1037–1345; церковь Успения Богородицы в Дафни, ок. 1100; Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, 40-е гг. XII в.; церковь Богоматери Перивлепты в Охриде (Македония), 1295; церковь Богоматери в с. Сушица близ Скопье (Македония), кон. XIII в.; церковь Спасителя в монастыре Жича (Сербия), 1309–1316; церковь Кралева (святых Иоакима и Анны) в монастыре Студеница (Сербия), 1314; церковь вмч. Георгия в Старо-Нагоричино (Македония), 1317–1318; церковь Успения Богородицы монастыря Грачаница (Косово и Метохия), ок. 1320; собор монастыря Хиландар на Афоне, 1320–1321; монастырь Хора (Кахрие-джами) в Константинополе, 1316–1321).

Введение в составе цикла жития Богородицы может располагаться в алтаре (собор Св. Софии в Киеве, церковь Успения Богородицы монастыря Грачаница), в наосе (церковь Богоматери Перивлепты в Охриде, Кралева церковь в монастыре Студеница), в параклисе (церковь Спасителя в монастыре Жича, церковь вмч. Георгия в Старо-Нагоричино), в западном компартименте под хорами (собор Мирожского монастыря), в нартексе (церковь Успения Богородицы в Дафни, монастырь Хора).

Как отдельное событие, литургически вспоминаемое и празднуемое Церковью, Введение изображено на миниатюре Минология Василия II [30], на иконах в составе праздничного ряда иконостаса (фрагмент эпистилия, XII в., монастырь Ватопед; фрагмент эпистилия, кон. XII в., монастырь вмц. Екатерины на Синае; икона нач. XIV в., монастырь Хиландар; икона из Кирилло-Белозерского монастыря, 1497, КБИАМЗ), а также в монументальных росписях, где композиция представлена как самостоятельный сюжет.

Иконография Введения и принципы расположения этой композиции в системе храмовой росписи, соотношение ее с другими богородичными сценами и сценами земной жизни Христа соответствует основным темам песнопений службы праздника. Важнейшая из них – тема Богородицы как одушевленного храма, вместившей невместимого Бога («Днесь боговместимый храмъ, Богородица, въ храмъ Господень приводится». 2-я стихира на литии, глас 4-й). Композиция представляет собой процессию, направляющуюся к храму в виде кивория на тонких колонках, находящегося внутри невысокой ограды. В открытых (иногда затворенных) дверях ограды, которые напоминают царские врата иконостаса, навстречу Богородице склоняется первосвященник Захария, за которым виден церковный престол. Изображение распахнутых или закрытых врат соотносится с песнопениями службы, которые называют Богородицу «Двере Господня» (напр., «къ Нейже дивяся Захариа вопияше: Двере Господня, храма отверзаю Тебе двери». 1-я стихира на стиховне (великая вечерня) глас 5-й). Этот эпитет Богородицы основан на видении прор. Иезекиилем таинственного храма, затворенными дверями которого входит и выходит Господь (Иез. 43. 1–7, 44. 1–4). Это пророчество, которое читается в качестве паримии на службе Введения, является прообразом приснодевства Богородицы.

В памятниках IX–XIII вв. во главе процессии вслед за Богородицей изображаются Ее родители, которые вручают Ее священнику как дар, обещанный Богу; за Иоакимом и Анной – девы, держащие в руках горящие свечи. Такое построение композиции соответствует теме прославления Богородицы как чистой жертвы Богу («Въ храмъ Тя принесоша, Всенепорочная Чистая… яко жертву чисту» – 6-й тропарь 8-й песни 2-го канона). Эта жертва понимается как приготовление, прообраз той жертвы, которую принесет Сам Господь. Не случайно в системе храмовой росписи нередко сопоставляются композиции «Введение во храм» и «Сретение Господне». В церкви Спаса на Нередице близ Новгорода, 1199 г., эти сцены представлены рядом на северной стене, в церковь свт. Николая на о-ве Липно (Новгород), 1299 г., друг напротив друга, на северной и южной стенах вимы. Большие по размеру композиции «Рождество Богородицы» и «Введение во храм», занимая важнейшие места в системе храмовой декорации, выстраиваются в один смысловой ряд со сценами «Рождество Христово» и «Сретение» (церковь св. Пантелеимона в Нерези (Македония), 1164; церковь прп. Ахиллия, еп. Лариссы в Арилье (Сербия), 1296; собор Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре, 1313), а также со страстными сюжетами (церковь св. Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде, 80–90-е гг. XIV в. – Введение расположено под Распятием на восточной стене южного рукава креста).

В палеологовскую эпоху в иконографии Введения акцент смещается в сторону евхаристического понимания события. Иоаким и Анна изображаются замыкающими шествие (Кралева церковь в монастыре Студеница), девы со свечами окружают Богоматерь, Которая тоже иногда изображается со свечой в руке. В сцене питания Богоматери, сидящей на ступени Святого Святых и слетающим к Ней с небес Ангелом, евхаристическое значение эпизода подчеркивается размером хлебца и четким изображением на нем креста (Хиландар). Эта тема также продиктована песнопениями службы Введения: «Небеснымъ воспитана Дево хлебомъ верно въ храме Господни, родила еси мiру жизни хлебъ, Слово» (3-я стихира на хвалитех, глас 1-й). В росписи притвора Боянской церкви (Болгария), 1259 г. Богоматерь в сцене питания небесным хлебом представлена стоящей рядом с ангелом за престолом в Святая Святых. В росписи алтарного свода Успенского собора Московского Кремля, 1642–1643, Введение изображено в интерьере 5-главого храма, а ветхозаветное Святое Святых представлено как алтарь храма новозаветного, над престолом которого представлена сидящая на ступенях Богородица, к Которой слетает ангел с кадилом в руке.