Toggle main menu visibility

Значение праздника

Значение настоящего праздника измеряется тем значением, какое имеет в жизни человека воспитание. Как ни расходятся по этому вопросу мнения, едва ли можно отрицать чрезвычайно большое влияние, какое оказывает на душевный склад человека по крайней мере его первоначальная, детская жизнь, та обстановка, в которой она протекает, вся совокупность впечатлений, которые воздействуют на дитя. На введение во храм пресв. Богородицы Церковь и смотрит, как достаточно показывает служба этого праздника, именно прежде всего с этой точки зрения. Чрез свое введение во храм пресв. Дева поставлена была под всю сумму благодатного влияния храма. Как ни уступал ветхозаветный храм христианскому, но он оказывал на душу верующего воздействие так сказать совершенно такого же порядка и характера, как новозаветный храм. Это была та же атмосфера святости, чистоты и божественности. И по мысли церковной службы на праздник влияние храма на чуткую и детски-чистую душу «Богоотроковицы» было такой необыкновенной силы, что, можно сказать, оно как бы постепенно подготовляло самое боговоплощение, наполняя Божеством Ея душу. Таково глубокое основание и для той тесной связи, в какую ставится (песнопениями) этот праздник с Рождеством Христовым. Будучи по истине «Божественным» по самому источнику своему, это воздействие храма на детскую душу Богоматери не могло парализоваться и тем, нравственно во всяком случае неблестящим состоянием, в каком находилась тогдашняя иерархия, т.е. человеческий элемент храма, и песнописцы Введения совершенно справедливо совсем игнорируют эту отрицательную инстанцию. Вследствие этого весь праздник с его службой – это сплошной гимн той святости и чистоте, какая сообщена именно храмом нашедшей в нем приют Приснодеве. Эта святость и чистота особенно возвышалась от обстоятельства, что введенная во храм была даром Богу, полученным от Бога, как бы «Твоя от Твоих» Ему, жертвой Ему от родителей и всего человечества, а всякая жертва, даже если ею служить неразумное животное, уже тем, что Она жертва, есть величайшая святость, «святая святых», как и называются жертвы и жертвенник у Моисея. Возвышалась святость этой храмовой Обитательницы и обетом девства Ея, которое, присоединяясь к тем двум деятелям, поистине возводило дышавшую здесь святость и чистоту до зенита, сообщая ей прямо небесную и Божественную высоту.

Вот то благодатное и, конечно, самое благотворное дыхание, которым обдает верующего этот, как впрочем и все другие двунадесятые праздники, исключительный праздник. К нему присоединяется, конечно, стоящее в связи, хотя логически вполне неуловимой, веяние от праздника и службы его какой то просто детской, безотчетной радости. Редкий праздник переливается такой светлой, легкой радостью. Это как бы радость того хоровода девочек, которые, по предъявлению предания, так облюбованного церковной службой праздника, провожали Приснодеву; во храм («со свещами светлыми»), «поя, играя и ликуя».

Чистота и святость, свет и радость – таковы мотивы этого праздника.

Источник: Христианские праздники : всестороннее освещение каждого из великих праздников со всем его богослужением / под ред. М. Скабаллановича. — Киев : Изд. журн. «Проповеднический листок», 1915-1916. / Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1916. – 115 с.

Комментарии для сайта Cackle

Приблизительное время чтения: 5 мин.

Главным сюжетом праздника является история приведения в Иерусалимский храм Пресвятой Богородицы ее родителями, праведными Иоакимом и Анной.

Начиная рассказ о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы, стоит отметить, что сведений о нем нет в канонических Евангелиях. Впервые это событие упоминается в апокрифических текстах, в частности, в греческом Протоевангелии Иакова (II век) и латинском Евангелии псевдо-Матфея (IX век). Эти источники, в свою очередь, отражают устное предание Церкви, которое является неотъемлемой частью Божественного Откровения.

Долго не имея детей, праведные супруги дали обет – если у них родится ребенок, они посвятят его Господу Богу. Господь услышал молитвы Иоакима и Анны. Когда супруги прожили вместе уже около пятидесяти лет, Он даровал им ребенка –родилась дочь, которую они назвали Марией (в переводе с еврейского – «госпожа», «надежда»). В дальнейшем Марии предстояло стать Госпожой и Надеждой всех веривших в Мессию. По отцу Божия Матерь происходила из колена Иудина, из рода царя Давида, а по матери – из рода первосвященника Аарона. Таким образом, сбылись ветхозаветные пророчества, касающиеся будущего рождения Мессии, – ведь Он должен был произойти из царского и священнического родов одновременно.

После рождения дочери праведные Иоаким и Анна принесли благодарственные жертвы и дали еще один обет – их дочь не будет ходить по земле, пока они не введут Ее в храм Божий.

Здесь мы и встречаемся с Преданием Церкви о введении во храм Пресвятой Богородицы. Это торжественное событие произошло, когда Марии исполнилось три года. Родители привели дочь к храму, где Ее торжественно встречали непорочные девы с зажженными светильниками. Лестница, ведущая в храм, состояла из пятнадцати ступеней. Мария без посторонней помощи поднялась по всем ступеням, а навстречу Ей вышел первосвященник. Здесь Предание Церкви сообщает нам о том, что этим первосвященником был праведный Захария – отец святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Александр Иванов, 1840-е г.

Мария была введена в Святая святых – центральное место Иерусалимского храма. Это было сделано по особому Божиему повелению: ведь по закону туда мог заходить только один первосвященник, да и то один раз в год. Мария же была допущена в Святая святых как Матерь Спасителя, Который должен был родиться от Нее. Богослужебные тексты сравнивают Ее с одушевленным кивотом (шкафчик, ящик) Божиим (1 Пар. 15).

После этого Мария остается жить и служить в храме – здесь Она училась с другими девами, изучала Священное Писание, пряла и шила священнические облачения. По преданию, Дева Мария прожила в храме до 12 лет.

Спустя некоторое время после окончания воспитания в храме Марии необходимо было вступить в брак. Однако Она сказала священникам, что будет хранить девство перед Богом. Именно в этот момент и было принято решение о том, чтобы у Марии был покровитель, так как родители Ее к тому времени уже скончались. В итоге (в результате особого жребия) Марию обручили престарелому плотнику Иосифу, который также происходил из рода царя Давида. Собственно, на этом и заканчивается рассказ о главном смысле праздника.

Как же событие Введения во храм Пресвятой Богородицы вошло в состав великих двунадесятых праздников христианской Церкви?

Исследователи считают, что появление праздника непосредственно связано со временем правления византийского императора Юстиниана I. В 543 году по его повелению на остатках разрушенного Иерусалимского храма была выстроена большая церковь в честь Пресвятой Богородицы. Этим строительством было отмечено событие Введения во храм Божией Матери.

Начиная с VIII века праздник Введения кратко упоминается в некоторых месяцесловах, также о нем пишет две гомилии (беседы) патриарх Константинопольский Герман I. Таким образом, к VIII веку началась складываться традиция празднования события Введения во храм Пресвятой Богородицы. Начиная же с IX века праздник приобретает широкую известность по всему христианскому Ближнему Востоку. Окончательно в число великих двунадесятых праздников Введение вошло уже после XIV века.

Иерусалимский храм. Место, где встречаются эпохи

Величественная гора, возвышающаяся над Иерусалимом по библейской традиции так иудейской, как и христианской идентифицируется с горой Мориа, где Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака, а царь Соломон построил известный ветхозаветный храм. Жертвенник Авраама, покрытый сейчас куполом мечети, был когда то естественной вершиной горы Мориа. Слово «мориах« происходит от еврейского слова «море» (страх, тревога), или «ора» (свет). Авраам назвал это место «Иегова ире», что означает «Господь усмотрит». Читать далее

Тропарь праздника

глас 4

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак праздника

глас 4

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

Молитва

О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом. Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Без-смертному Жениху нашему и Сыну Твоему Христу, Спасителю и Богу на-шему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Митрополит Антоний (Паканич) о прямом и переносном смысле праздника.

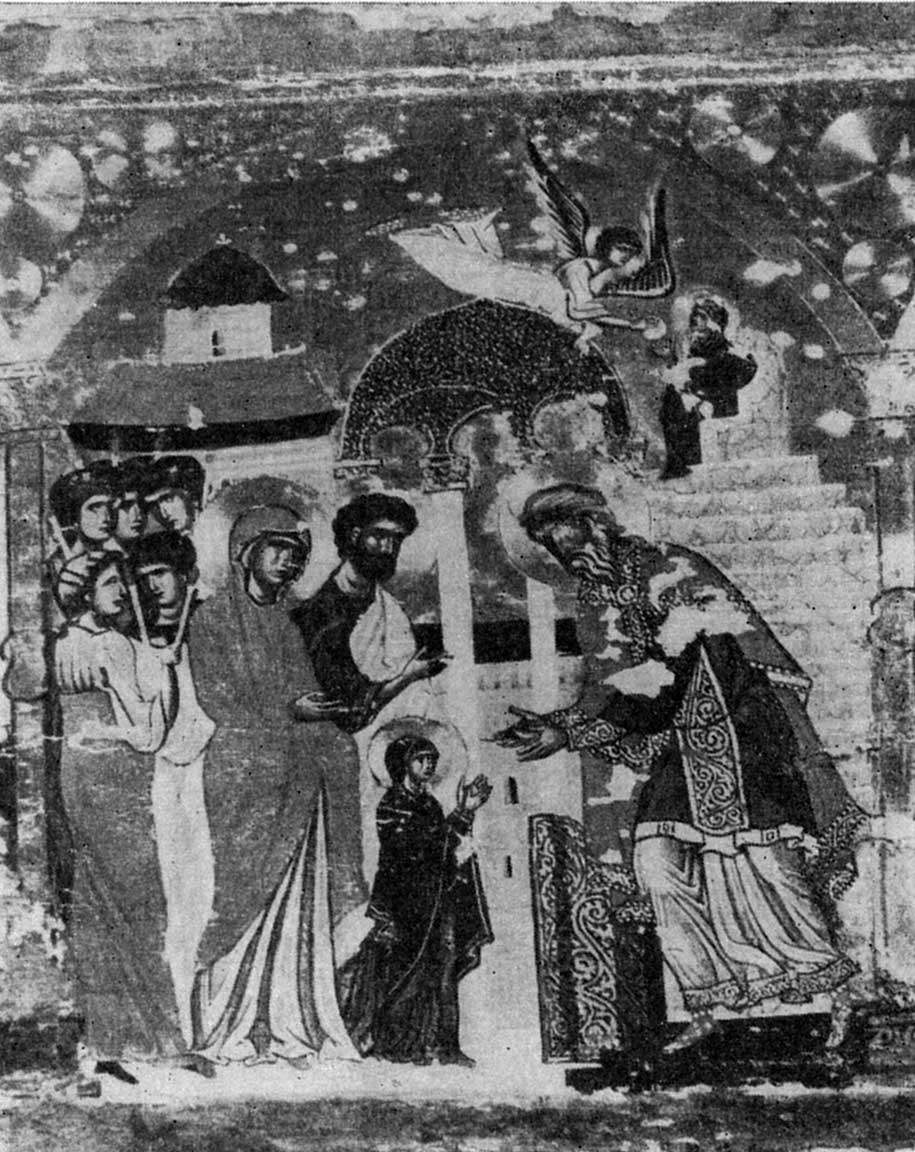

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Роспись Кралевой церкви (святых Иоакима и Анны) в монастыре Студеница. Ок.1314

Возникновение праздника

4 декабря Православная Церковь отмечает праздник Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Это один из двунадесятых праздников (двунадесятыми называются праздники, которые посвящены жизни Господа нашего Иисуса Христа или Пресвятой Богородице). Его дата неизменна из года в год.

Этот праздник пришел к нам из Священного Предания – Оно отражено в церковных песнопениях и почитается Церковью наравне со Священным Писанием.

Что Церковь вспоминает?

Святые праведные Иоаким и Анна привели в храм свою единственную трехлетнюю дочь Марию для исполнения обета, данного Богу. Они долго молились Ему и просили даровать им дитя, а если чудо произойдет, пообещали отдать ребенка на служение Богу.

И вот уже почти потеряв надежду, Иоаким и Анна получили просимое. Будучи в преклонном возрасте, праведная Анна родила дочь, которую нарекли Марией.

С наступлением трехлетнего возраста девочка приведена в Иерусалимский храм, в котором останется жить вплоть до своего обручения с праведным Иосифом.

Предание нам говорит, что маленькая Мария, самостоятельно преодолев все крутые ступеньки, с легкостью поднялась в храм.

Наверху ее ждал священник, по одной из версий, первосвященник Захария, будущий отец святого пророка Иоанна Предтечи.

Захария ввел Марию в Святая Святых, хотя это воспрещалось: только первосвященник мог входить туда раз в год, чтобы жертвенной кровью совершить очищение грехов богоизбранного народа. Но Захария сделал это, так как ему было откровение от Господа.

С этого торжественного момента началось служение Богородицы Господу. Она проводила все время в храме в молитвах и трудах.

История утверждения праздника

Упоминания о факте введения трехлетней Марии в храм мы встречаем у антиохийского епископа Еводия (I в.), блаженного Иеронима (IV в.), Григория Нисского (IV в.), у Германа и Тарасия, патриархов Константинопольских (VII в.).

Праздник Введение во храм Богородицы неразрывно соединен с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Точная дата возникновения первого неизвестна, но если учитывать, что праздник Рождества Богородицы был установлен в IV веке, то церковное празднование Введения во храм закрепилось чуть позже.

На Востоке праздник получил повсеместное распространение в VIII–IX веках.

В Византии в XII веке его признали двунадесятым на государственном уровне – в этот день были запрещены всякие работы.

Праздничное богослужение

Праздничное богослужение в день Введения во храм Пресвятой Богородицы состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и Литургии.

Устав службы немного отличается от Устава других двунадесятых богородичных служб: Рождества Богородицы и Успения Девы Марии. Поются специальные песнопения праздника. В православных храмах торжественно звучат слова: «Ангелы вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева входит во Святая Святых».

Священнослужители в этот день одеты в белые или голубые облачения.

Сакральный смысл праздника

Святая Святых нового Иерусалимского храма, куда первосвященник ввел Марию, пустовало после Вавилонского плена; там уже не было главной святыни Израиля – Ковчега Завета со всеми его принадлежностями: ни скрижалей с десятью заповедями, ни сосуда с манной, ни жезла Аарона. И это красноречиво свидетельствовало о том, что времена Ветхого Завета подходят к концу и должен вскоре наступить Новый Завет, о котором говорили пророки.

После вхождения в Святая Святых Девы Марии, Той, Которая призвана стать живым храмом Самого Бога, произошел судьбоносный поворот истории. Совершилась долгожданная встреча Ветхого и Нового Заветов, возвещающая об упразднении Ветхого и утверждении Нового, открывающего человечеству путь вечного спасения.

Почему этот праздник особенный?

Спасение каждого зависит от его усердия в борьбе с личным грехом.

Вся жизнь – это непрекращающаяся борьба, прежде всего с самим собой, с укоренившимся в нас ветхим человеком. Не зря Введение во храм – первый праздник Рождественского поста, который промыслительно установлен в начале поста и говорит нам о важности поста в деле спасения.

«Если хочешь иметь правый разум и удобно победить все страсти свои, – наставляет святитель Димитрий Ростовский, – держи всегда пост и воздержание».

Но одного поста мало для настоящей борьбы. Борьба с грехом невозможна без самооценки, осознания собственных недостатков и самоорганизации.

Пост – это время глубокого внимания к самим себе, особенного сосредоточения, он помогает нам осмыслить свою жизнь, увидеть реальное наше состояние, сгруппироваться. Самопознание немыслимо без особого духовного настроя, самоконтроля и постоянной внутренней работы над собой.

Честно служи, ни о чем не тужи

Дева Мария была отправлена родителями в младенчестве на служение Богу, которое заключалось в отчуждении от всего злого и нечистого. Она подолгу молилась, трудилась, внимала себе, читала священные книги.

Мы, христиане, поставлены тоже служить Богу. Наша задача – вести праведную жизнь, держаться подальше от всякого зла, соблюдать заповеди, уходить от лжи, болтовни, вожделений, страстей… Мы должны расторгнуть все путы беззакония, которыми были связаны до осознания того, что мы – христиане, то есть воины Христовы. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», — говорит Евангелие. «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» (2 Кор.6:14).

Если каждый ощутит себя на службе у Бога, то воспримет работу над собой, посредством вышкаливания нужных качеств, стремления к добродетелям, вытеснения разрушающего личность зла, как главное дело своей жизни.

Честная служба проста: перед человеком открывается прямая дорога и расставлены четкие указатели, предупреждающие о неожиданных поворотах, тупиках, подъемах и спусках.

Главное – осознав себя служащим Богу, слушаться Его во всем. «Все заботы ваши возложите на Него, Ибо Он печется о вас» (1 Петра 5:7).

Что важно сделать в этот день?

Постарайтесь быть более дисциплинированными и ответственными в этот день. Попробуйте не опоздать на работу или на назначенную встречу, выполните обещанное, будьте более внимательны к своим словам, поступкам, не делайте опрометчивых шагов, вдумчиво прочитайте слова молитвы.

Самоорганизация, которой способствует пост, нужна для того, чтобы одолеть всю крутизну нашего жизненного пути, переходящего в бесконечность, как одолела крутые ступеньки в храм маленькая девочка Мария, чтобы исполнить заповеданное.

Записала Наталья Горошкова

Введение в церковь Пресвяты́я Владычицы на́шея Богородицы и Приснодевы Мари́и — один из двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, что родители Богородицы торжественно повели Ее в трехлетнем возрасте в Иеросалимский храм, при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю) и имеет 1 день предпразднества и 4 дня попразднества.

Содержание

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Ввведение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

- Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

- Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

- Старообрядческие Введенские храмы

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

О событиях земной жизни Пресвятой Богородицы мы узнаем преимущественно из церковного Предания. В канонических Евангелиях ничего не рассказано о рождении, детстве и юности Пресвятой Богородицы, поэтому о событиях праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы мы можем узнать из более поздних текстов — греческого «Протоевангелия Иакова» (вторая половина II века) и латинского «Евангелия псевдо-Матфея» (IX век), в которых записаны устные предания.

Известно, что родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время были бездетны. Молясь, чтобы Господь разрешил их неплодство, они дали обет — рожденное дитя посвятить Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, во исполнение обещания, родители в сопровождении родных и близких им людей с зажженными светильниками торжественно повели Ее в Иеросалимский храм. Пресвятую Деву встретил первосвященник Захария и по внушению Божию ввел ее во Святая Святых. Это было такое помещение храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год, после принесения особенной жертвы. Вот как говорится в праздничном богослужении об этом необычайном, исключительном событии: «Ангели введение Пречистыя зряще, удивишася: ка́ко Девая входит во Святая Святых» (Ангелы, увидев введение Пречистой Богородицы, удивились: как Дева входит во Святая Святых).

Надо сказать, что в то время Иеросалимский храм был восстановлен после Вавилонского плена. В нем уже не было Ковчега Завета — он исчез. Святая Святых было пусто, там находилась только каменная плита на месте главной святыни.

Совершилось таинственное, символичное событие: вместо утраченного Ковчега Завета первосвященник вводит Деву Марию — ту, которая стала Матерью Бога, новым Киотом, Ковчегом. Наступало время Нового Завета, приближалось Рожество Христово. Об этом говорит и богослужение Церкви: праздник Введения Богородицы предшествует Рождеству Христову. Еще далеко до Рождества, только начался пост, но уже начинают петь за вечерней службой: «Христос ражда́ется, сла́вите!..»

Наиболее полно богословское толкование введения Богородицы во Храм дано у святителя Григория Паламы в его Слове «На Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника, приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии матерью Исуса Христа, а в заключении объясняет причину введения её в Святая святых Иерусалимского храма:

…почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою из святых. Имевшая Своё тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, — Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению.

Библиотека Русской веры

Поучение на Введение во храм Пресвятой Богородицы. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

Вручив своего единственного ребенка Богу, Иоаким и Анна вернулись домой. Богородица осталась жить при храме. Благочестивые женщины, посвятившие себя Богу, воспитывали Ее вместе с другими благочестивыми девочками. Мария молилась, прилежно читала Священное Писание и занималась рукоделием. Церковное предание говорит о том, что к ней часто являлся Ангел Божий и приносил пищу. Об этом также говорится в праздничном богослужении: «Небесным воспите́на, Дево, хлебом, в церкви Господни верно, породи мирови живота хлеб Слово…» (Воспитанная, вскормленная небесным хлебом в церкви Господней, Дева родила миру хлеб жизни — Слово, т.е. Господа). Однако святой Иероним Стридонский указывает: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Её».

Начало празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к IV веку, когда появились упоминания о празднике в сочинениях святителя Григория Нисского. Сохранились проповеди на праздник Введения Богородицы константинопольских патриархов Германа и Тарасия (VIII век). Указания о празднике содержатся в некоторых месяцесловах того же времени. Хотя праздник Введения известен с первых веков христианства, сначала он отмечался не так торжественно, как в настоящее время. Церковные историки говорят, что в число двунадесятых он вошел только после XIV века.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

В стихерах на праздник Введения, написанных Георгием Никомидийским, изображается это событие (шествование со светильниками, встреча в храме первосвященником и др.) и внутреннее значение праздника. Затем выясняется цель «введения во храм Св. Девы». Она приводится в храм, чтобы воспитаться в Божие жилище и уготовать Собою Престол Божий и затем примирить с Богом нас, «обожить» нашу растленную грехом природу.

Два канона празднику, повторяющие мысли стихер, составили Георгий Никомидий и Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский. В Евангелии (Луки X, 38-42. XI, 27-28) говорится о пребывании Христа в доме у Марфы и Марии. В Апостоле (Евр. IX, 1-7) содержится мысль, что Пресвятая Богородица была прообразована в Ветхом Завете скинией.

Библиотека Русской веры

Канон Введению во храм Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

В первой паремии (Исх. XL, 1-5, 9-10, 16, 34-35) повествуется о построении Моисеем скинии и о том, как облако осияло ее. Во второй паремии (3 Царств VII, 51; VIII, 1, 3, 7, 9-11) повествуется о торжественном перенесении Ковчега Завета в устроенный Соломоном храм и о том, как слава Господня наполнила храм (и скиния, и храм служили прообразом самой Девы Марии, которая была обиталищем Славы Отчей — Сына Божия). Третья паремия та же, что и на праздник Рождества Богородицы (Иез. XLIII, 47; XLIV, 1-4).

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Днeсь бlговолeніz б9іz проњбражeніе, и3 чlча спасeніz проповёданіе, въ цRкви б9іи ћснw дв7аz kвлsетсz, и3 хrтA всёмъ бlговэствyетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw возопіeмъ, рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

Русский текст:

Сегодня предъизображение благоволения Божия и предвестие о спасении людей. Дева открыто является в храме Божием и всем предвозвещает о Христе. Ей и мы громко возгласим: радуйся, исполнение промышления о нас Создателя.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Пречи1стаz цRкви сп7сова, многочестнhи черт0гъ дв7ца, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDнь, бlгодaть совводsщи д¦омъ бжcтвенымъ. ю4же пою1тъ ѓнGли б9іи, тA є4сть сёнь нбcнаz.

Русский текст:

Пресвятая Дева — пречистый Спасов храм и многоценный чертог, священное хранилище славы Божией, сегодня вводится в дом Господень и вводит с собою благодать Божественного Духа. Ее воспевают Ангелы Божии: Она есть селение небесное.

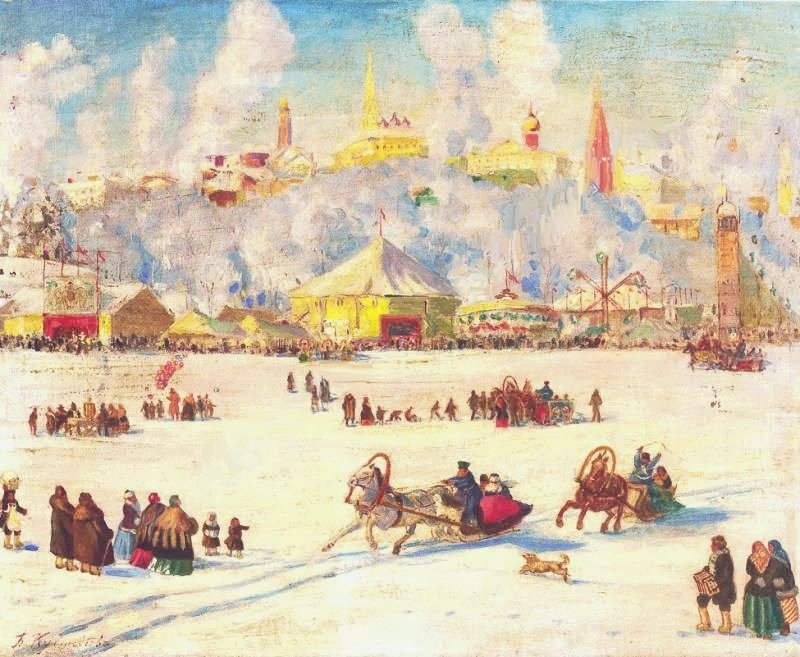

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

День праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечен в народном месяцеслове целым рядом особых поверий и связанных с ними обычаев. Сохранился целый ряд простонародных песенных сказаний, являющихся в то же самое время и хвалебными величаниями впервые вступившей во храм Господень Пресвятой Деве. «Ты во церковь приведеся, архиереом воздадеся и от ангел предпочтеся», — начинается одно из них. За этим началом-«запевкою» следует повторяющийся и в самом конце стиха припев: «Приведутся девы, ближняя Ея, во след Ея во Святая Святых!» Сказание, прерванное этим четверостишием, продолжается: «Захария сликовствует, пророчески извествует, веселяся торжествует. Руце старец простирает. Царицею называет, сладкими гласы воспевает. Днесь подъемлет старец Деву, да возведет Евву, да разрушит клятву древню. Евва, ныне веселися: се Девая Днесь явися, на престоле спосадися. Дух Святый осеняет, а Девая принимает, трилетна всем ся являет. Прилетают херувими, окружают серафими, поют гласы трисвятыми. Ангел пищу принашает, а Девая принимает, кверху руце простирает»… Другой воспевающий этот праздник стих начинается словами о горах Сионских, на которых Бог «завет положил, свыше нам с небес свет Божий открыл, струями словес сердце напоил». В третьем — приглашаются торжествовать «патриарси», «вси девы» — бодрствовать и «ликовствовать со пророки». В четвертом — веселится праматерь-Ева. И во всех них явственно слышится благоговейное чувство народа-песнотворца, воздающего честь-хвалу Богоматери.

Этот праздник относился на Руси к женским, «бабьим» праздникам, как и день Покрова Богородицы, мучениц Екатерины и Варвары, а также Параскевы Пятницы.

На праздник Введения по народным традициям (если было достаточно снега) начинались санные катания. «Делу время, потехе — час!» — говорит и в наши дни русский человек, чередующий свои работы и заботы с отдыхом. К первому санному гулянью наши предки относились как к особому торжеству. Открывали «сезон» молодожены, обвенчанные церковью.

В старину праздник Введения был днем первого зимнего торга. Введенские ярмарки начинались сразу после окончания утренней божественной литургии и часто располагались на прилегающих к Введенским храмам площадях. На ярмарках можно было приобрести разнообразные товары, повеселиться от души и полакомиться предложенными угощениями. Именно на Введенских ярмарках продавали сани — одиночные, парные, троечные; будничные и праздничные, украшенные искусной резьбой или росписью, а также конную упряжь для зимы. Кроме этого, на Введенских ярмарках всегда продавали мороженую рыбу, а также привезенные из окрестных деревень заготовки осенней поры — сушеные грибы и ягоды к постному столу горожан. На праздничных ярмарках в зимний период разносчики продавали пирожки «с пылу, с жару» и угощали всех горячим сбитнем — травяным настоем с медом.

Праздник Введения всегда связывался с природным циклом вхождения природы из осени в зиму. По погоде на этот праздник делали выводы на состояние природы в дни всех последующих зимних праздников: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы». На Руси сформировалось много пословиц, с которыми связаны приметы этого времени года. В некоторых российских регионах на Введение нередко случалась оттепель, тогда говорили:

- Введенские морозы зимы не ставят;

- Введенье ломает леденье;

- До Введенья если снег выпадет, то растает.

Если морозы к этому времени уже устанавливались, то говорили:

- Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили;

- На Введенье — толстое леденье;

- Введенье пришло — зиму привело;

- Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома — будет богатый урожай хлебов.

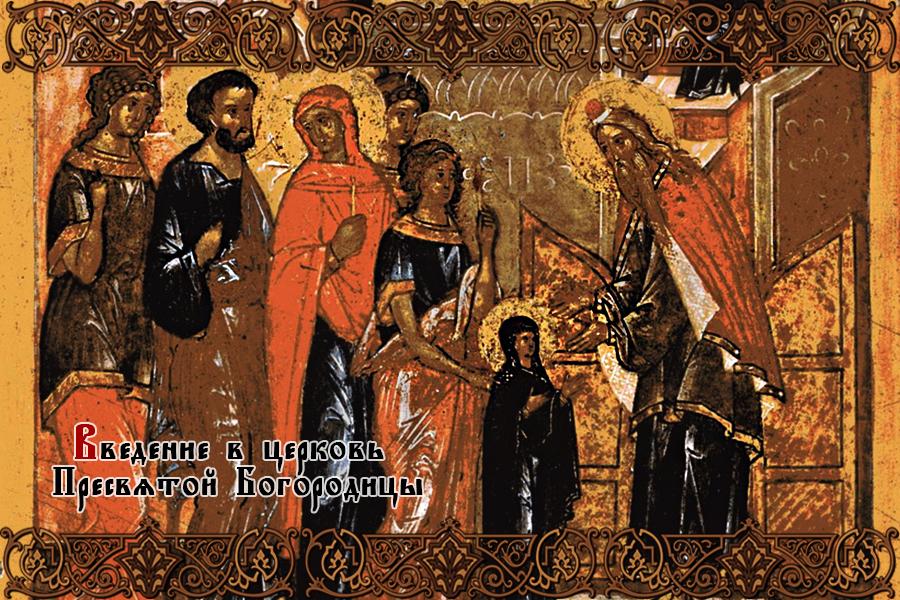

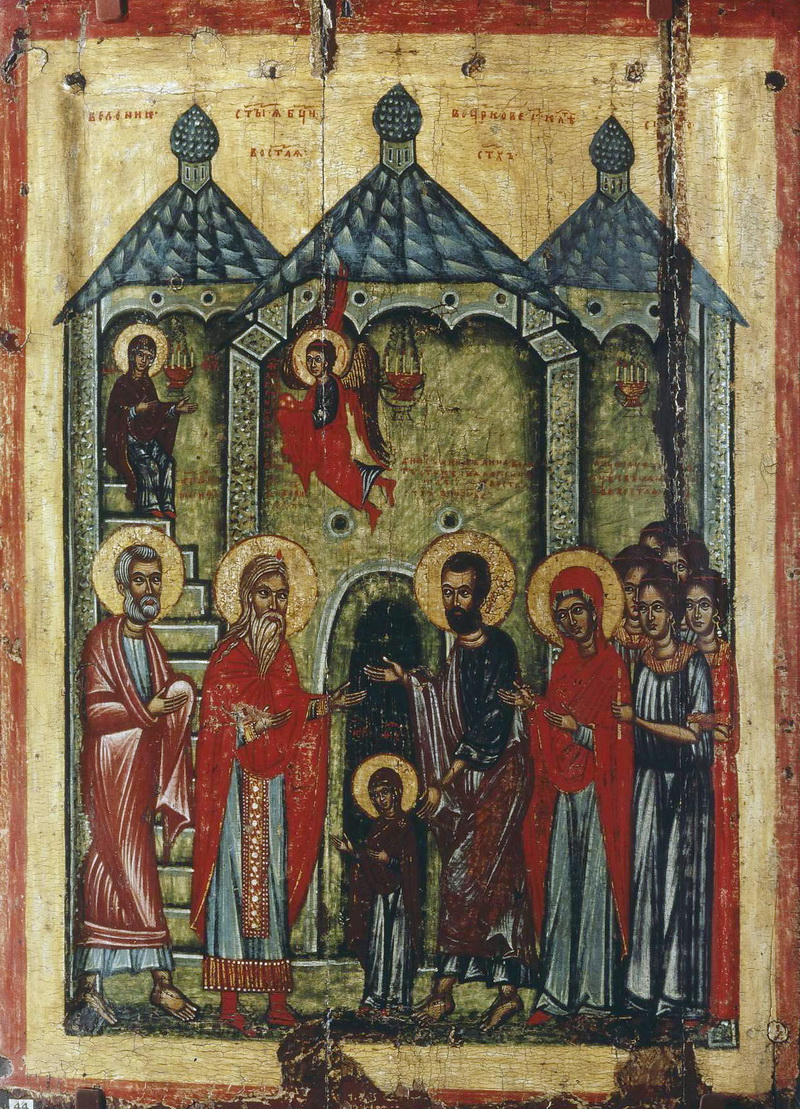

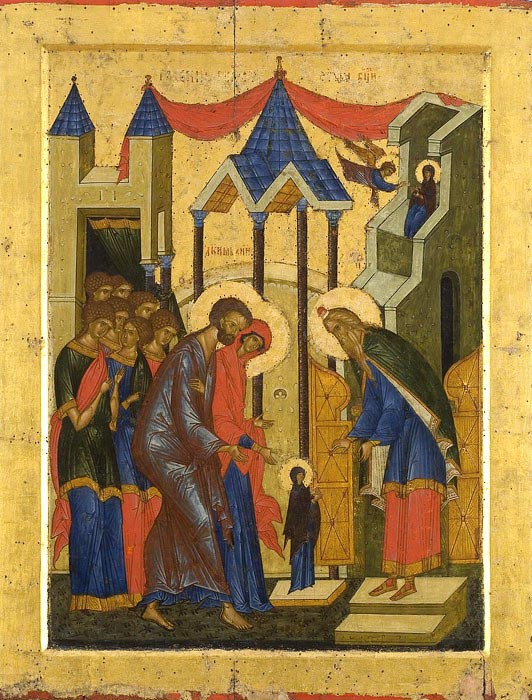

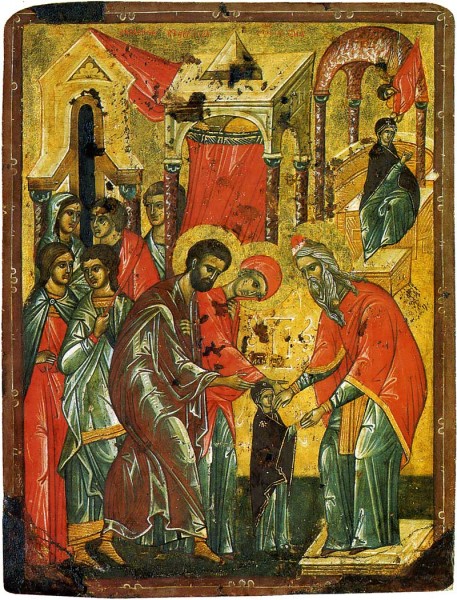

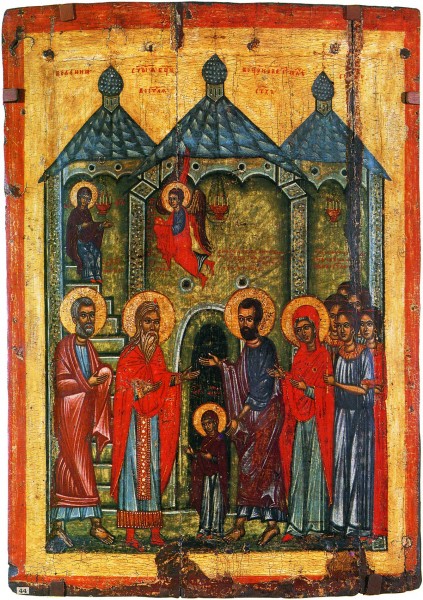

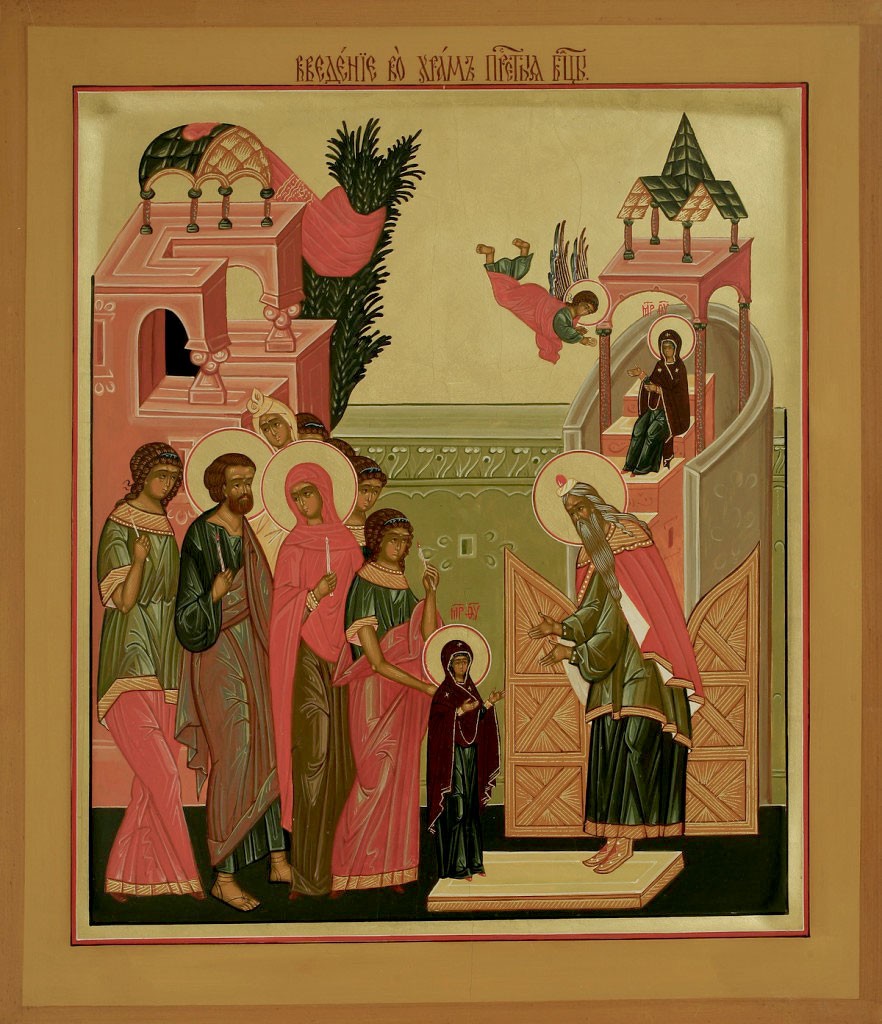

Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

Самые ранние изображения праздника Введения во храм Богородицы на иконах — это фрагменты эпистилиев XII века из монастыря Ватопед и обители великомученицы Екатерины на Синае. Центром композиции является маленькая, хрупкая фигура Девы Марии в Иерусалимском храме. К Ней склоняется вышедший навстречу первосвященник — праведный Захария, отец Иоанна Предтечи. Богоматери как одушевленного храма, вместившего невместимое Божество.

В поздне-византийский период в иконографической схеме произошло изменение: сразу за Богородицей стоят иудейские девы и родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна. В верхней части композиции изображается сцена питания Богоматери ангелом. Пресвятая Дева представлена внутри храма, стоящей на ступени Святая Святых.

Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

Считается, что первый храм в честь этого праздника построила в Палестине в IV веке равноапостольная царица Елена. Широкое распространение праздник получил только с IX века. Возможно, с этим связано немногое количество храмов, освященных в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Лужецкого Ферапонтова монастыря в г. Можайске Московской области. Церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм в трапезном корпусе была возведена в XVI веке и первоначально являлась шатровой. В XVII веке церковь горела, затем после восстановления была перестроена. В советское время церковь использовалась в хозяйственно-производственных целях. Частично реставрировалось в 1960-х гг. В настоящее время постройки монастыря возвращены местной епархии РПЦ.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь в урочище Шкнятино Солецкого района Новгородской области. Каменная церковь, из толстых известняковых плит, была построена в Скнятине на рубеже XI-XII веков. По всему периметру территорию погоста, а это все нынешнее обширное по размерам Шкнятинское кладбище, обнесли каменной стеной. В 1938 г. в Сольцах началось строительство военного аэродрома и церковь снесли. Каменный забор разрушали вручную ломами, применяли и взрывчатку. Колокола спускали на талях. Вслед за колокольней быстро разобрали пристройку и взялись за первое, старинное здание церкви. Разбить стены и крышу, сложенные из толстых и крепко скрепленных известковых плит, не удалось. Разбили стены древней церкви уже немцы в годы оккупации, а окончательно уничтожили церковь уже после Великой Отечественной войны жители Замостья и Каменки.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь в с. Сура Архангельской области. Церковь была деревянной, в виде четвероконечного креста, построенная иждивением прихожан и в 1587 году освященная. Церковь неоднократно реставрировалась. В 1935 году утрачена.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Троицкого монастыря в Астрахани. К 1573 году игуменом Кириллом были выстроены: храм Живоначальной Троицы, к которому была «прирублена трапеза о шести сажень, да келарская о трех саженях, 12 келий, две погребицы с сушилами, хлебня и поварня». Все постройки были деревянные. Ко времени кончины игумена Кирилла в 1576 году им было выстроено в монастыре ещё два деревянных храма: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и святителя Николы. Сам монастырь, первоначально именуемый Никольским, позже получил название Троицкого, в честь соборного храма Живоначальной Троицы, освященного в 1576 году. В 1603 году был освящен новый каменный Троицкий собор. Чуть позже к нему был пристроен придел в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. В 1606 году уже при новом игумене Ионе начато было строительство каменной Введенской церкви с трапезными палатами в одной связи, а под нею хлебнею и теплым погребом. Все это сооружение примыкало к Троицкому собору с западной стороны и в основных чертах уже начинало походить на дошедший до наших времен комплекс зданий монастыря. Но завершение строительства Введенской церкви с трапезой замедлилось в связи с событиями Смутного времени 1606 — 1614 годов, и только в 1620 году эта церковь была освящена. В 1920 году Троицкий собор был захвачен обновленцами. Богослужения в нем совершались редко в связи с малочисленностью обновленческой соборной общины. В 1928 года советские власти окончательно отобрали храм. Он был разграблен, иконостас разломан и сожжен. В 1970-х годах начались реставрационные работы на территории Троицкого монастыря.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы освящена церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде. Введенская церковь — двухэтажная, одноглавая, с большой трапезой. Своеобразна форма церкви в виде стройного кубического объема, лишенного алтарных апсид. Ее прямой восточный фасад имеет, так же как и остальные, уступы с профилированными цоколями на уровне подклета, лопатки посередине стен и кокошники в завершении прясел. Под кокошниками, между лопаток, находится широкий узорчатый пояс, состоящий из поребрика, кирпичных балясин и прямоугольных впадиннишек. Время постройки церкви точно неизвестно: по монастырской описи 1623 года она значится каменной. Каменная крытая галерея соединяет эту церковь с соборной. В 1918 году церковь была закрыта, в 1927-28 годы после разборки купола в ней находился клуб, где показывали фильмы и играли спектакли, работал буфет. В жилых и хозяйственных зданиях тогда проживали инвалиды. Исходный облик церкви был возвращен в ходе реставрации, начатой в Спасо-Прилуцком монастыре в 1954 году. Для регулярных богослужений Введенский храм в настоящее время не используется.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря в с. Болдино Смоленской области. Каменный двухэтажный трапезный Введенский храм с келарской палатой был построен в 1590-е гг. Четверик одноапсидной церкви был увенчан восьмериком под высоким каменным шатром, с запада к церкви примыкала обширная трапезная палата, с юга — келарская. В ноябре 1929 года монастырь был закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище, во Введенском храме — колхозный сырный завод. С 1970-х по 1990-е годы монастырь был отреставрирован.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Новинского монастыря в Москве. Церковь была построена в 1565 году. Изначально являлась шатровой, но в 1675 году ее переделали в пятиглавую и надстроили колокольню. Обновлялась в 1754 году. В 1764 г. Новинский монастырь был упразднен. В 1920-е гг. Введенский храм был закрыт, а в 1933 г. снесен. До начала 1960-х гг. в окрестностях сохранялись здания, некогда принадлежавшие Новинскому монастырю.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел собора великомученика Никиты Никитского монастыря в Москве. Впервые собор упоминается под 1534 г. Одноглавый четырехстолпный храм, несколько раз перестраивался. Придел Введения существовал издревле, второй придел в трапезной — святителя Николы был устроен в 1833 г. Собор закрыли в 1929 г., а в 1933 г. он был снесен.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь на Большой Лубянке в Москве. В 1514 году Василий III издал указ о постройке в Москве одиннадцати каменных церквей. Одной из них стала церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм, которая строилась в 1514-1519 годах. В дальнейшем храм претерпел изменения во внешнем и внутреннем убранстве. В 1924 году под надуманным предлогом помехи автомобильному движению церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм была снесена. Сейчас место на Лубянке, где стоял Введенский храм, находится на площади Воровского, на углу улиц Большая Лубянка и Кузнецкий мост.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Борисоглебского монастыря в г. Торжке Тверской области. Каменная Введенская церковь с колокольней была построена в 1620 г. Известно, что построена церковь была построена на месте деревянной. Одноименный деревянный храм был сооружен в монастыре при архимандрите Мисаиле в 1552-1586 гг., сожженной поляками в 1609 г. Архитектурный облик Введенской церкви представляет собой сочетание простых форм и нарядного декора. Кубообразная, одноглавая, бесстолпная, с одной апсидой, она поначалу, видимо, не была оштукатурена и имела открытый красный цвет кирпича в сочетании с резными белокаменными декоративными деталями. В 1833 году церковь была перестроена: бывший алтарь обратили в пономарскую комнату, часть церкви — в алтарь, а другую, с трапезной, в церковь. Тогда же здание было оштукатурено, белокаменный декор заменили гипсовым. В 1930 г. Введенскую церковь закрыли. Ее убранство и иконы были утрачены. В 1997 г. храм возвращен монастырю. В нем сразу же начались восстановительные работы. В 1998 г. возобновились церковные службы в монастыре.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы была освящена церковь Успенского монастыря в г. Старице Тверской области. Введенская церковь с обширной трапезной была построена в 1570 г. Своды трапезной опираются на мощный квадратный столб, над теплой церковью, примыкающей к трапезному залу, возвышается шатер. А внизу располагаются помещения, которые использовались для хозяйственных нужд. Введенская церковь позднее достраивалась: с северной стороны к ней пристроили паперть, а с юга палату, где располагалась монастырская ризница. В период немецкой оккупации церковь горела и до 1950 года стояла без кровли, что привело к аварийному состоянию сводов. В настоящее время церковь восстановлена.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Воскресения Христова со Стадища в Пскове. Девичий Воскресенский монастырь стоял на Запсковье. Храм датируют 1532 годом. Позднее церковь также неоднократно перестраивалась. Древний четверик храма четырехстолпный, трехапсидный, перекрыт слитными сводами. Крыльцо со столпами, притвор, звонница, южный придел и северная часть церкви относятся к XVII-XVIII векам. В 1924 году храм закрыли. В наши дни церковь передана местной общине РПЦ и отреставрирована.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен придел церкви Живоначальной Троицы, что за Тьмакой в Твери. Церковь освящена в 1564 году. Сохранилась надпись на западной стороне храма: «Лето 7072 совершен бысть сии храм во имя Живоначальния Троицы месяца августа 15 при благоверном царе Великом князе Иване Васильевиче и всея России и при епископе Акакии Тферьскомъ замышлениемъ и строением раба Божия Гавриилъ Андреева Тоушиньского». Церковь сложена из кирпича с применением белого камня, оштукатурена и побелена. Состоит из низкой апсиды, собственно храма, близкого в плане к квадрату, трапезной с двумя приделами, трехъярусной колокольни. Первоначально храм был трехглавым. со временем количество глав достигло семи. из них пять световых и две глухих. Здание неоднократно перестраивалось. С давних времен храм известен в народе под именем «Белая Троица». Считается, что название произошло от того, что храм всегда окрашивался белой краской и в старину имел кровлю из черепицы беловатого цвета. Троицкий храм — единственный в Твери, в котором богослужения не прекращались даже в советский период.

В ансамбле Кирилло-Белозерского монастыря сохранилась дораскольная церковь Введения, построенная в 1519 году на месте старой деревянной монастырской трапезной. В первой половине XIX века внешний вид церкви претерпел несколько изменений.

В 1547 г. в Сергиев Посаде была построена каменная одноглавая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы на Подоле на средства боярина И. Хабарова. Несколько раз церковь перестраивалась, современные своды с главой устроены в 1740 году. Храм закрыт в 1928 г., в 1968 частично отреставрирован. Возвращен Троице-Сергиевой лавре в 1991 году.

Двустолпный пятиглавый собор Введения Пресвятой Богородицы во храм во Владычном монастыре в г. Серпухове был сооружен не ранее 1597 года на вклад Бориса Годунова вместо каменного здания 1362 г. Окружающие собор паперти полностью перестроены в XIX в. Собор закрыт в 1927 г., служил складом. В нач. 2000-х храм отреставрирован в формах XVI в.

В честь Введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен храм в г. Афины (Греция). Церковь датируется 1100 годом. Также Введенская церковь есть в г. Прилеп (Македония). Дата постройки 1300 или 1400 годы.

Старообрядческие Введенские храмы

В старообрядчестве также ряд храмов освящен в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В Русской Православной старообрядческой Церкви: в г. Боровске Калужской области, в г. Симферополе, в селе Новая Некрасовка и г. Балта Одесской области, с. Липованы Черновицкой области, в г. Браила(Румыния), в г. Бишкеке (Киргизия). Изначально Свято-Троицкий храм села Пристань Свердловской области также был освящен в честь Введения, но после пожара в 1980-е годы переосвящен во имя Святой Троицы. С тех пор здесь отмечают два престольных праздника — Введение и Троицу.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — престольный праздник для женских монастырей Николо-Улейминского в России и села Русская Слава в Румынии.

Введению Богородицы посвящены поморские храмы в Нижнем Новгороде, селе Белая Калитва Ростовской области, Ульяновской общины (Латвия) и Бобришской (Пущанской) общины в Литве.

https://ria.ru/20221101/bogoroditsa-1828518262.html

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история, традиции праздника

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: история праздника и какого числа

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история, традиции праздника

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников в честь Девы Марии, который приходится на Рождественский пост и имеет… РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:50

2022-11-01T20:50

2022-11-01T20:50

религия

русская православная церковь

иисус христос

общество

москва

религия

православие

введение во храм пресвятой богородицы

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828491000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac81216f20f1d8af002d4dd0dbe2714.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников в честь Девы Марии, который приходится на Рождественский пост и имеет непереходящую дату. О том, какого числа его отмечают, история праздника, как проходит в этот богослужение в церкви, какой пост нужно соблюдать — в материале РИА Новости.Введение во храм Пресвятой БогородицыПолное название церковного праздника звучит так — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к двунадесятым праздникам (12 важнейших событий после Пасхи, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы), и является самым поздним из них. “О введении Богородицы во храм мы знаем из церковного Предания, которое чтится наравне со Священным Писанием. В самой Библии эти события не описаны”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед и историк.Речь идет об “Истории Иакова о Рождении Марии” (“Протоевангелие Иакова”). В книге рассказывается о появлении Богородицы на свет и ее служению Господу.День Введения во Храм Пресвятой Богородицы — один из самых больших праздников в православии, во время которого верующие вспоминают, как Иоаким и Анна оставили своего единственного и долгожданного ребенка в Иерусалимском храме, исполняя обет, данный перед рождением девочки — посвятить свое дитя Богу.Какого числа праздникПо юлианскому календарю Русская православная церковь ежегодно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в то время как католики и православные церкви, использующие новоюлианский календарь, — 21 ноября.ИсторияИстория Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается с ее праведных родителей:По словам религиоведа, Иоаким вел свою родословную от царя Давида, Анна была дочерью священника. Они были довольно богатыми людьми и треть дохода отдавали в храм. И только после 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которую они назвали Марией. То есть им было за 60 и рождение ребенка было чудом. Когда младенцу исполнилось три года, родители привели Марию к стенам Иерусалимского храма, исполнив обет. С ними пришло много народа. Девочку поставили на первую ступень храма, и она довольно легко взошла по 15 крутым ступеням.Первосвященник Захария ввел Марию в святая святых — место, куда разрешалось входить один раз в год только первосвященнику с очистительной кровью животного, в то время как женщинам не дозволялось туда входить ни под каким предлогом. С тех пор Богородица жила при храме вплоть до замужества.О том, как провела юность Пресвятая Дева, достоверной информации нет. Однако есть общие сведения, что Мария до 14 лет (по некоторым источникам, до 12 лет) воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное писание, молилась Богу и занималась рукоделием.Предание рассказывает, что после достижения этого возраста священник Захария (будущий отец Иоанна Предтечи) по указанию ангела устроил смотрины женихов. В мужья выбрали того, у которого чудесным образом расцвел посох — вдовца Иосифа. Он должен был помочь Марии соблюдать данные ей обеты.ЗначениеВведение во храм пресвятой Богородицы считают великим событием в православном мире. Само появление Марии на свет и ее стремительное и легкое восхождение по высокой лестнице в столь малом возрасте для многих казалось чудом. Кроме того, впервые в святая святых храм зашел не только священник, но и маленькая Мария. После этого события маленькую девочку начали считать богоизбранной — народ славил Бога и благодарил за святое дитя.Появление Марии на свет и ее Введение во храм является началом важных событий, одно из которых — воплощение Господа Бога в земной жизни через своего непорочно зачатого и рожденного Пресвятой Девой Сына.ТрадицииВведение Пресвятой Богородицы, помимо церковного праздника, это еще и народное торжество, история которого начинается с IV века.По словам эксперта, с этого дня начинались зимние гуляния-катанья. Особенно соблюдался обычай первого санного катания, если в доме были молодожены. Тогда в жилище сначала собирались гости на застолье, а потом выходили смотреть, как поедет «молодой князь со своей княгинюшкой». Если «князь» был боярского рода, то рядом бежали скоморохи, веселя округу.Также в этот день начинали свою работу большие ярмарки — после утреннего богослужения народ отправлялся обновлять гардероб, пробовать различные лакомства, веселиться и предлагать на продажу свои товары.ПриметыНарод связывал с этим праздником различные приметы:Из чего состоит богослужение в день праздникаПравославное празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы включает малую вечерню, всенощное бдение (с литией), часы и литургии. Малая вечерня — это церковная служба перед солнечным закатом. Всенощное бдение (с литией) — служба, которая совершается накануне особо чтимых праздников и продолжается всю ночь. Часы — краткое богослужение, которое совершается между службами. Литургии — главные христианские богослужения с причастием (приемом святых даров с предварительной подготовкой).При этом устав службы не отличается от других двунадесятых праздников Богородицы. Священники одеваются в белые/голубые одежды. Проводятся песнопения, к которым лучше подготовиться заранее — взять с собой в церковь текст службы. Это поможет более глубокому осмыслению праздника и позволит следить за ходом песнопения.Что можно есть во время праздникаДвунадесятый праздник приходится на Рождественский пост. Разрешена вареная пища с постным маслом, благословляется рыба. В этот день введено послабление — можно выпить немного красного вина. Но также запрещены блюда животного происхождения — из птицы, мяса, яиц и молочных продуктов.При этом важно во время еды помолиться Богородице — о здоровье, защите детей и дома. Молиться следует искренне, с надеждой, изгоняя душевную тревогу. Не рекомендуется устраивать пышную трапезу — достаточно скромного обеда или ужина в кругу семьи.Что можно и нельзя делатьЗапреты в день Введения Пресвятой Богородицы тесно связаны как с религиозными правилами, так с народными приметами. Так, православная церковь запрещает в этот день:Например, ткачество запрещено по той причине, что это женское занятие имеет сакральный смысл — ткачиха уподобляется Богу, который “соткал” мир.В народе же устоялись свои “людские” запреты в праздничный день:Что же касается разрешенных и важных дел, то в первую очередь рекомендуется быть ответственным человеком — не опоздать на работу в этот день, выполнить обещания, не делать опрометчивых шагов, вдумчиво читать молитвы, посетить богослужение и продолжить соблюдение Рождественского поста.Молитвы Пресвятой БогородицеМолитв Святой Деве Марии довольно много, к наиболее читаемым относят:Так как Богородица является главной покровительницей представительниц слабого пола и материнства, именно ей молятся о семье, детях и здоровье большинство православных женщин и мужчин.

https://ria.ru/20181204/1541427936.html

https://ria.ru/20220919/pokrov-1817983882.html

https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html

https://ria.ru/20220828/uspenie-1812391643.html

москва

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828491000_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bbc04a8dceb6b9ba4cc741a76068989.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

русская православная церковь, иисус христос, общество, москва, религия, православие, введение во храм пресвятой богородицы

Религия, Русская православная церковь, Иисус Христос, Общество, Москва, Религия, Православие, Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Введение во храм Пресвятой Богородицы

- Какого числа праздник

- История

- Значение

- Традиции

- Из чего состоит богослужение в день праздника

- Что можно есть во время праздника

- Что можно и нельзя делать

- Молитвы Пресвятой Богородице

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников в честь Девы Марии, который приходится на Рождественский пост и имеет непереходящую дату. О том, какого числа его отмечают, история праздника, как проходит в этот богослужение в церкви, какой пост нужно соблюдать — в материале РИА Новости.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Полное название церковного праздника звучит так — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к

двунадесятым праздникам

(12 важнейших событий после Пасхи, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы), и является самым поздним из них. “О введении Богородицы во храм мы знаем из церковного Предания, которое чтится наравне со Священным Писанием. В самой Библии эти события не описаны”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед и историк.

Речь идет об “Истории Иакова о Рождении Марии” (“Протоевангелие Иакова”). В книге рассказывается о появлении Богородицы на свет и ее служению Господу.

День Введения во Храм Пресвятой Богородицы — один из самых больших праздников в православии, во время которого верующие вспоминают, как Иоаким и Анна оставили своего единственного и долгожданного ребенка в Иерусалимском храме, исполняя обет, данный перед рождением девочки — посвятить свое дитя Богу.

Какого числа праздник

По юлианскому календарю Русская православная церковь ежегодно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в то время как католики и православные церкви, использующие новоюлианский календарь, — 21 ноября.

История

История Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается с ее праведных родителей:

“Родители Богородицы Иоаким и Анна долго оставаясь бездетными, молились о ребенке и дали обет посвятить чадо Богу. В те времена у иудеев было принято посвящать первенцев мужского и женского пола служению Богу”, — рассказывает Анна Бахтиярова.

По словам религиоведа, Иоаким вел свою родословную от царя Давида, Анна была дочерью священника. Они были довольно богатыми людьми и треть дохода отдавали в храм. И только после 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которую они назвали Марией. То есть им было за 60 и рождение ребенка было чудом. Когда младенцу исполнилось три года, родители привели Марию к стенам Иерусалимского храма, исполнив обет. С ними пришло много народа. Девочку поставили на первую ступень храма, и она довольно легко взошла по 15 крутым ступеням.

Первосвященник Захария ввел Марию в святая святых — место, куда разрешалось входить один раз в год только первосвященнику с очистительной кровью животного, в то время как женщинам не дозволялось туда входить ни под каким предлогом. С тех пор Богородица жила при храме вплоть до замужества.

О том, как провела юность Пресвятая Дева, достоверной информации нет. Однако есть общие сведения, что Мария до 14 лет (по некоторым источникам, до 12 лет) воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное писание, молилась Богу и занималась рукоделием.

Предание рассказывает, что после достижения этого возраста священник Захария (будущий отец Иоанна Предтечи) по указанию ангела устроил смотрины женихов. В мужья выбрали того, у которого чудесным образом расцвел посох — вдовца Иосифа. Он должен был помочь Марии соблюдать данные ей обеты.

Значение

Введение во храм пресвятой Богородицы считают великим событием в православном мире. Само появление Марии на свет и ее стремительное и легкое восхождение по высокой лестнице в столь малом возрасте для многих казалось чудом. Кроме того, впервые в святая святых храм зашел не только священник, но и маленькая Мария. После этого события маленькую девочку начали считать богоизбранной — народ славил Бога и благодарил за святое дитя.

Появление Марии на свет и ее Введение во храм является началом важных событий, одно из которых — воплощение Господа Бога в земной жизни через своего непорочно зачатого и рожденного Пресвятой Девой Сына.

Традиции

Введение Пресвятой Богородицы, помимо церковного праздника, это еще и народное торжество, история которого начинается с IV века.

“На Руси говорили: «Введенье пришло — зиму на Русь завело», «Наложило на воду Введенье толстое леденье». Также в старину этот праздник был днем первого зимнего торга. Москва начинала в этот день торговать санями”, — поделилась историк.

По словам эксперта, с этого дня начинались зимние гуляния-катанья. Особенно соблюдался обычай первого санного катания, если в доме были молодожены. Тогда в жилище сначала собирались гости на застолье, а потом выходили смотреть, как поедет «молодой князь со своей княгинюшкой». Если «князь» был боярского рода, то рядом бежали скоморохи, веселя округу.

Также в этот день начинали свою работу большие ярмарки — после утреннего богослужения народ отправлялся обновлять гардероб, пробовать различные лакомства, веселиться и предлагать на продажу свои товары.

Народ связывал с этим праздником различные приметы:

-

—

большое количество снега в этот день к хорошему урожаю;

-

—

по погоде на 4 декабря определяли, какая будет зима;

-

—

если в этот день морозно, то лето будет жарким;

-

—

лошадь не хочет выходить из стойла — к сильному снегопаду;

-

—

подрумянилась каша из печи — скоро будет снегопад;

-

—

пасмурная погода — к неурожаю;

-

—

вкушение блюд, приготовленных из рыбы в праздничный день — принесет спокойствие и гармонию в отношения;

-

—

лучше заранее перед праздником навести порядок в кладовой, чтобы порадовать домового.

Из чего состоит богослужение в день праздника

Православное празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы включает малую вечерню, всенощное бдение (с литией), часы и литургии. Малая вечерня — это церковная служба перед солнечным закатом. Всенощное бдение (с литией) — служба, которая совершается накануне особо чтимых праздников и продолжается всю ночь. Часы — краткое богослужение, которое совершается между службами. Литургии — главные христианские

богослужения

с причастием (приемом святых даров с предварительной подготовкой).

При этом устав службы не отличается от других двунадесятых праздников Богородицы. Священники одеваются в белые/голубые одежды. Проводятся песнопения, к которым лучше подготовиться заранее — взять с собой в церковь текст службы. Это поможет более глубокому осмыслению праздника и позволит следить за ходом песнопения.

Что можно есть во время праздника

Двунадесятый праздник приходится на

Рождественский пост

. Разрешена вареная пища с постным маслом, благословляется рыба. В этот день введено послабление — можно выпить немного красного вина. Но также запрещены блюда животного происхождения — из птицы, мяса, яиц и молочных продуктов.

При этом важно во время еды помолиться Богородице — о здоровье, защите детей и дома. Молиться следует искренне, с надеждой, изгоняя душевную тревогу. Не рекомендуется устраивать пышную трапезу — достаточно скромного обеда или ужина в кругу семьи.

Что можно и нельзя делать

Запреты в день Введения Пресвятой Богородицы тесно связаны как с религиозными правилами, так с народными приметами. Так, православная церковь запрещает в этот день:

-

—

пропускать богослужение;

-

—

чрезмерно веселиться — важно соблюдать смирение и спокойствие;

-

—

работать по дому (убирать, гладить, шить, стирать и т.д.). Не рекомендуется даже готовить — лучше сделать еду накануне праздника;

-

—

отказывать просящему милостыню;

-

—

сквернословить, ссориться, сплетничать;

-

—

заключать браки — считается, что семейная жизнь будет несчастливой.

Например, ткачество запрещено по той причине, что это женское занятие имеет сакральный смысл — ткачиха уподобляется Богу, который “соткал” мир.

В народе же устоялись свои “людские” запреты в праздничный день:

-

—

нельзя копать — считалось, что земля в этот день отдыхает. Если кто-то нарушил такой запрет, то его могли ждать неприятности в новом году и неурожай;

-

—

принято ходить в гости, причем важно, кто первым заходит в дом. Если мужчина — к удаче, если женщина — к беде. Однако церковь не рекомендует ходить по гостям и участвовать в больших застольях;

-

—

женщинам не рекомендуется ходить в гости одним, лучше позвать с собой за компанию мужчину, чтобы “принести” богатство в дом;

-

—

нельзя давать деньги в долг и возвращать — могут быть финансовые проблемы в новом году;

-

—

нельзя вести разговоры о ведьмах и нечисти — можно навлечь беду;

Что же касается разрешенных и важных дел, то в первую очередь рекомендуется быть ответственным человеком — не опоздать на работу в этот день, выполнить обещания, не делать опрометчивых шагов, вдумчиво читать молитвы, посетить богослужение и продолжить соблюдение Рождественского поста.

Молитвы Пресвятой Богородице

Молитв Святой Деве Марии довольно много, к наиболее читаемым относят:

-

—

о здравии;

-

—

о даровании детей;

-

—

об исцелении от разных болезней и недугов;

-

—

о помощи в любви и замужестве;

-

—

об укреплении веры;

-

—

о помощи в родах;

-

—

о сохранении семьи;

-

—

о прощении грехов и многое другое.

Так как Богородица является главной покровительницей представительниц слабого пола и материнства, именно ей молятся о семье, детях и здоровье большинство православных женщин и мужчин.

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Содержание страницы

- Что мы празднуем в день Введения во храм Богородицы 4 декабря

- Полезные материалы

- Духовное значение праздника для христиан

- Иконы Введения во храм

- Символика

- Богослужение

- Монастыри и храмы, посвященные Введению

- Народные традиции праздника

- Вместе с Богородицей в храм входит весь христианский род

- Молитва

- Тропарь, кондак, величание

- Похожие статьи

Что мы празднуем в день Введения во храм Богородицы 4 декабря

4 декабря (21 ноября по старому стилю) православные христиане вспоминают одно из важнейших событий жития Пресвятой Богородицы – Введение во храм.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

В Новом Завете, нет упоминания о том, как Деву Марию впервые приводят в храм. Прочитать об этом можно только в Священном Предании, в апокрифических текстах «История Иакова о рождении Марии», или «Протоевангелие Иакова» (2-я половина II в.), и «Евангелие псевдо-Матфея» (латинская версия детства Девы Марии и Иисуса, IX в.).

Полезные материалы

Христианские авторы Георгий Никомидийский, Феофилакт Болгарский, Герман архиепископ Константинопольский, Тарасий архиепископ Константинопольский и другие также оставили сочинения, повествующие о данном событии.

Согласно церковному преданию, отец Богородицы Иоаким был из колена царя Давида, а мать Анна из первосвященнического рода Аарона. Жили они в Назарете, были праведны и добродетельны, но бездетны. Из «Протоевангелия Иакова» мы узнаем, что мать Девы Марии, очень желая родить ребенка, дает обет: если появится на свет дитя, то оно будет принесено в дар Господу, отдано на служение Ему.

Однажды Иоакиму является ангел и сообщает радостную весть о том, что вскоре у супружеской пары родится дочь. Небесный посланник указывает и имя, которым следует назвать девочку, – Мария. В переводе с еврейского это слово обозначает «госпожа», «надежда».

Обещание Господа вскоре исполняется. Иоаким и Анна становятся родителями. До трехлетнего возраста Пресвятая Богородица живет в их доме, пока не приходит пора выполнить обещание, данное матерью, – посвятить дочь Богу. Для этого торжественного события были созваны родственники, приглашены подруги-сверстницы Марии.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двусторонняя икона-таблетка. 2-я четв. XV в. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник

Сама отроковица была нарядно одета. Вся процессия с зажженными свечами и пением псалмов отправилась в Иерусалимский храм. Впереди шли девы, за ними отец и мать, нежно поддерживавшие свою дочь, следом же родственники и знакомые.

От лица Анны святой Герман, патриарх Цареградский, изрекает:

«Я выполняю пред Господом тот обет, какой высказала в состоянии скорби, и для этого собрала хор дев со свечами, созвала священников, пригласила сродников, говоря всем: радуйтесь все со мною, ибо я теперь явилась матерью и родительницею, приводя свою Дочь не к царю земному, но к Богу, Царю Небесному».

Подойдя к храму, родители поставили дочку на первую ступеньку, и маленький ребенок самостоятельно, без поддержки родных, укрепляемый только Господом, смог сделать пятнадцать шагов наверх:

«…когда Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на пятнадцать ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении» («Евангелие псевдо-Матфея», IV).

В храме девочку приветствовал первосвященник Захария, отец Иоанна Предтечи. Святитель Тарасий по поводу этого события сказал:

«Захария, исполнившись Святого Духа, воскликнул: «О, чистая Отроковица! О, Дева, незнающая соблазна! О, Девица прекрасная! О, украшение жен! О, краса дочерей! Ты благословенна между женами! Ты в высшей степени прославлена чистотою, Ты запечатлена девством, Ты – разрешение клятвы Адама!».

Дух Святой внушил Захарии, что Мария избрана Господом для высочайшей миссии рождения Спасителя, а поэтому достойна войти в самое сокровенное и священное место Храма. Удивленный и обрадованный, он благословил Богородицу и отвел ее в Святая Святых, которая находилась за второю завесою и где хранился ковчег завета.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Икона. Новгород. XIV в. Государственный Русский Музей, Спб.

Там Захария указал Богоматери место для вознесения молитвы, тогда как другим девам, приходящим на богослужение в храм, разрешалось находиться лишь между церковью и алтарем. Мария стала исключением, Ей было позволено проходить для общения с Господом во внутренний алтарь. Этим отмечается особенная роль Богородицы в спасении человечества, Ее избранность.

Так в Иерусалимской святыне состоялась символическая встреча Ветхого и Нового Завета: в ветхозаветный храм вошел храм новый – сама Богоматерь. Поэтому в богослужебных текстах Пречистую Деву иногда величают «одушевленным кивотом Божиим».

После исполнения обета, посвящения своей дочери Богу благочестивые родители принесли Господу щедрые дары, жертвы и всесожжения, вернулись домой с родными, знакомыми, соседями и устроили там пир, вознося благодарение Всевышнему. Богородица же осталась при Храме, в обители для девственниц, где старшие девицы учили Ее Слову Божию и рукоделию.

Чтение Писания и молитва занимали почти все время у Богоматери. В свободные же часы Мария занималась женской работой: вышивала, пряла, шила. Анна, мать девочки, часто навещала дочь, при встречах много разговаривала с Ней, укрепляя в Той веру и дух.

По преданию Пречистая Дева находится при храме до двенадцатилетнего возраста. Покорная Богу, трудолюбивая, скромная, Она своим молитвенным служением Всевышнему постепенно уготовила себя для важнейшей задачи стать Матерью Иисуса.

«…Погруженная в эту стихию Божественного присутствия и человеческого преклонения, Она вырастает, из года в год, в полную меру Своей зрелости. И когда предстает перед Ней великий Архангел Благовещения и возвещает Ей о том, что, таинственно и непостижимо, родится от Нее Господь, Она отдается Ему безоговорочно, в трепете и смиренном послушании: Се, раба Господня, да будет мне по воле Его…» (митрополит Антоний Сурожский)

В соответствии с церковным преданием, почитание этого события начинается уже при первых христианах. По распоряжению царицы Елены, равноапостольной святой, жившей в 250-330 г.г., строится церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 543 году, в эпоху византийского правителя Юстиниана I, Богородичная церковь возведена на руинах Иерусалимского храма. Так вспомнили и отметили событие Введения во храм.

Традиция церковного празднования складывается к VIII веку. Первые документальные свидетельства этому месяцесловы VIII столетия, в которых очень кратко упоминается Введение во храм. Существуют также две гомилии, или беседы, на это событие константинопольского патриарха Германа I и более поздние гомилии IX века патриарха Тарасия. А великим двунадесятым праздником Введение стало только после XIV столетия.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Духовное значение праздника для христиан

Как и другие основополагающие празднества, Введение во храм Пресвятой Богородицы одна из ступеней на тернистом пути человека к Богу. С момента Введения во храм все и для всех начинается. Чтобы упасть на колени и покаяться перед образом Спасителя, надо сначала войти во храм. Чтобы зажечь свечу за здравие или за упокой, надо войти во храм. Чтобы приложиться к иконе, надо войти во храм. И самое главное: чтобы спастись, надо войти во храм.

Поднимаясь по ступенькам в Храм Божий, Мария поднимается в высоту. Это прообраз того, как мы сами должны идти к Господу, поднимаясь все выше и выше, ступень за ступенью, все больше укрепляясь в вере. А приглашение Девы в Святая Святых это прообраз нашего погружения внутрь себя, в тайные, сокровенные мысли, в глубину своего сердца, во Святая Святых своей души. Ведь только там и можно найти и обрести Бога.

Введение во храм Пресвятой Богородицы также небесное знамение, предсказание важнейшего события, которое ожидается, близится и непременно случится, Рождество Христово.

«…Не напрасно этот праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова Божия. И нам надлежит так приготовиться, так углубиться, так очистить свое сердце, освятить свою мысль, обновить свою волю, освятить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас родиться…» (митрополит Антоний Сурожский).

Введение во храм стало первым шагом подготовки и самой Богородицы к тому, чтобы произвести на свет Спасителя, стать Его Матерью, той, про которую потом скажут Иисусу

«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие» (Лк.11:27).

Святитель Григорий Палама в своей проповеди на праздник Введения писал:

«…Она, невзирая на столь малый возраст, была полна Божественных дарований и более других понимала, что совершается над Ней, и всеми Своими качествами являла, что не вводят Ее в храм, но что Она Сама по собственному побуждению приходит на служение Богу, как бы на самородных крыльях стремясь к священной и Божественной любви, будучи убеждена, что введение Ее в храм во Святое святых и пребывание в нем есть желанная для Нее вещь…».

По словам святителя Луки (Войно-Ясенецкого) чистая атмосфера храма благотворно сказалась на воспитании Марии, на ее духовном взращивании. Именно в храме

«…Святая Отроковица Мария… расцветала, как роскошный цветок, благоухающий пред Богом и людьми». Здесь «получила Она все задатки к тому, чтобы стать впоследствии Честнейшею Херувим и Славнейшею без сравнения Серафим».

Есть и еще одна символичная деталь в празднике Введения во храм. В начале этого пути была жертва. Дева Мария была как бы пожертвована Церкви Ее родителями. Сама она смиренно и безропотно подчинилась родительской воле, и это напоминание для людей о том, что без жертвы невозможно соединение с Богом. Эту истину впоследствии еще раз донесет до нас Сын Богородицы своей искупительной жертвой.

«…Храм Божий всегда во все времена был жертвенником Богу, освящающим и жертвы, и приносящих их» (архимандрит Иоанн Крестьянкин).

Наконец, протоиерей Всеволод Шпиллер говорит о том, что этот праздник в православии является также праздником детей, торжеством чистоты, не только девственной, но и детской, которую так важно сберечь в своей душе:

«улыбается нам Пречистая Дева Мария своей поразительной, не только приснодевственной, но детскою улыбкой чистоты, такой детской ясности! И блажен тот, кто сумел сохранить в течение своей жизни эту детскую чистоту, ясность и простоту».

Иконы Введения во храм

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Мозаика ц. Успения близ Дафни. Ок.1100 г. Греция

Согласно церковному Преданию, первые изображения Пресвятой Богородицы были сделаны еще при Ее земной жизни святым апостолом Лукой. Увидев свои изображения, Матерь Божия благословила их со словами:

«Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будут».

А что касается праздника Введения, то первые изображается встречаются в эпизодах жития Богородицы, а также эпистилиев (длинных икон со сценами Великих праздников) XII века из Ватопедского монастыря на Афоне и обители великомученицы Екатерины на Синае.

Сцена «Введения» встречается в росписях церквей, расположенных на всей территории восточно-христианского мира: Софийского собора в Киеве, церкви Успения в Дафни (недалеко от Афин), Псковском Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, церкви Богоматери Перивлепты в Охриде (Македония), Кралевской церкви монастыря Студеница (Сербия), соборе афонского монастыря Хиландар, церкви монастыря Хора (Кахрие-джами) в Стамбуле.

Сейчас старинные иконы «Введения» выставлены во многих музеях России и мира: в Третьяковской галерее, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства, в Русском музее и других.

Символика

В православной иконе каждая деталь наделена символическим значением: для тех, кто постиг язык иконы, она может многое рассказать, нужно только вглядеться в образ. Все в иконе наполнено смыслом: жесты, облачения, цвет, свет. Для тех, кому интересно глубже постичь символику православной иконописи предлагаем статью: Что такое икона и как относиться к священным изображениям.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

На иконе Введения во храм Пресвятая Богородица предстоит в центре всей композиции, хотя и значительно меньше других фигур, ведь Ее трехлетним ребенком привели в храм. Она одета в красного или вишневого оттенка мафорий длинное покрывало, ниспадавшее с головы до пят, которое носили, став замужними, женщины Палестины. Это символ Священного Материнства, три золотистые звездочки на одеянии говорят о невинности и чистоте Богородицы до, во время и после рождения Сына, а кайма обозначает Ее прославление. Туника и чепец синего или голубого цвета тоже обозначают непорочность Богоматери.

Рядом с Марией находятся Ее родители праведные Иоаким и Анна. Они с любовью, нежностью взирают на дочку. За ними юные девы, которые провожали Богоматерь из Назарета в Иерусалим. На верхней, пятнадцатой ступени лестницы, ожидает первосвященник Захария, позади него — врата Святая Святых. Пятнадцать ступеней – символ пятнадцати псалмов-песнопений, которые поются священнослужителями и паломниками при восхождении в храм. Сам храм, как правило, пишется в виде шатра, сени над престолом, кивория.

Вокруг головы Пресвятой Девы, Захария, Иоакима и Анны нимб, символ того, что они причислены к лику святых. На голове первосвященника также изображен кидар – головной убор, являющийся символом священства и принадлежности к иерусалимского храму. К кидару прикрепляли золоченую дощечку, на которой делалась надпись: «Святыня Богу».

В самом верху образа мастера иногда пишут алое полотно (велум), которое обозначает место действия: внутри Иерусалимского храма. Иногда на иконе изображается дополнительный эпизод: Мария, питаемая ангелом в храме.

Богослужение

Не случайность то, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы приходится на самый темный месяц – на декабрь. Именно таким было время перед приходом на землю Спасителя, мир утопал во зле. И из этой тьмы появляется Та, которой суждено стать тонким лучом во мраке, вместилищем Света, надеждой. Поэтому, начиная с праздника Введения, на воскресном богослужении поются рождественские песнопения. Накануне в храме звучит

«Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите. Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися».

Впервые о богослужебном праздновании мы узнаем из сочинений Григория Нисского (IV век). Дошли до нас и проповеди патриархов Германа и Тарасия из Константинополя (VIII век).

Накануне праздника служится всенощное бдение, в некоторых храмах читается акафист Божией Матери. 4 декабря совершаются часы и литургия, а затем священник читает проповедь, поздравляет верующих.

Во время празднества церковные служители облачаются в голубые одеяния. Образ «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» украшен гирляндами цветов, а рядом на подсвечниках верующие зажигают свечи. Это напоминание о чистоте Девы и тех свечах, с которыми Ее вели к иерусалимскому храму.

В праздничной службе особенно подчеркивается постепенное завершение ветхозаветных традиций с необходимостью приносить кровавые жертвы и начало Нового Завета. В ветхозаветных и апостольских чтениях перед нами подробно разворачивается эта тема: вспоминается устройство и освящение Моисеем скинии и Ковчега Завета, освящение Соломонова храма и внесение во Святая Святых Ковчега Завета. Богоматерь, войдя во Святая Святых стала знаком скорого завершения и замены ветхозаветного богослужения новозаветным.

Раскрываются эти мысли и в праздничных песнопениях. Например, в Богородичном тропаре третьей песни канона 2 перечисляются все ветхозаветные прообразы, воплотившиеся в Божией Матери:

«Тя пророцы проповедаша кивот, Чистая, святыни, кадильницу златую, и свещник, и трапезу; и мы, яко Боговместимую скинию, воспеваем Тя»

. Через всю праздничную службу проходит мысль о том, что со входа в ветхозаветный храм Богоматери одушевленного Кивота (Ковчега) Нового Завета заканчивается и теряет свой смысл ветхозаветное богослужение.

Богослужебные праздничные гимны показывают, как сбываются предсказания пророков, предсказывают будущее Спасение всего человечества:

- «Ныне Святая и Непорочная Мария Святым Духом вводится во Святая Святых как одушевленный Кивот Христов (Великая вечерня, 1-я и 4-я стихиры на «Господи воззвах»), и хвалятся святые Давид, Моисей и Иуда. От их корня изрос такой чистый плод — Дева» (Утреня, 2-й канон, 8-я песнь, 2-й тропарь).

- «Ныне Святой Дух написует в Божием Доме знаки уневещения Богу Отроковицы, и Бог принимает Ее от людей в ознаменование их последующего примирения и обновления» (Утреня, 1-й канон, 6-я песнь, 2-й тропарь; 2-й канон, 5-я песнь, 4-й тропарь).

- «Сегодня Дева, многосветлый светильник благодати и пречистый храм Спасителя, совводит с Собой в дом Господа благодать… и концам земли воссиявает радостную весну» (Утреня, кондак по 6-й песне; 1-й канон, 5-я песнь, 4-й тропарь; 1-й канон, 7-я песнь, 2-й тропарь).

- «Она предызображает Своим явлением во храме Божием благоволение о человеческом спасении и начинающееся исполнение Божьего Промышления» (Великая вечерня, 4-я стихира на литии; малая вечерня, 3-я стихира на «Господи воззвах»).

Песнопения называют Богородицу «Двере Господня». Например:

«къ Нейже дивяся Захариа вопияше: Двере Господня, храма отверзаю Тебе двери» (1-я стихира на стиховне).

Это обращение к Богородице основано на видении пророка Иезекииля, когда перед ним предстает таинственный храм, через затворенные двери которого входит и выходит Господь.

Есть в песнопениях и упоминание «жертвы»:

«Въ храм Тя принесоша, Всенепорочная Чистая… яко жертву чисту» (6-й тропарь 8-й песни 2-го канона).

Праздничное богослужение, содержание гимнов не только позволяют нам созерцать Деву Марию в храме, но и учат прославлять Ее и искренне возносить Ей молитвы. Именно через Нее произошло наше примирение с Богом, Ее молитвами мы спасаемся. Она утешительница, защитница от всякого зла, покровительница.

О том, что такое молитва и для чего она необходима человеку можно прочитать в статье: Молитва: зачем и как нужно молиться

Монастыри и храмы, посвященные Введению