Приблизительное время чтения: 17 мин.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник, который пришел к нам из Церковного Предания. В это день христиане вспоминают, как святые Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет — обещание посвятить долгожданную дочь Богу. Мы расскажем об истории, особенностях и традициях праздника.

Что такое Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — так полностью называется праздник, который Русская Православная Церковь отмечает 4 декабря (по новому стилю). Это второй двунадесятый богородичный праздник церковного года. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и богородичные (посвященные Божией Матери).

В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь — Пресвятую Богородицу — в Иерусалимский Храм. Сделали они это, чтобы исполнить свой обет перед Господом — посвятить дочь служению Ему. С этого дня Дева Мария жила при Иерусалимском Храме — до того самого момента, как была обручена праведному Иосифу.

Мы не найдем упоминания о событиях этого праздника в канонических Евангелиях, но о нем нам говорит Церковное Предание (которое почитается наравне со Священным Писанием). А именно — «История Иакова о рождении Марии», или «Протоевангелие Иакова» (II век), и «Евангелие Псевдо-Матфея» (латинская версия детства Девы Марии и Иисуса, сложившаяся к IX—X векам, но основанная на более ранних «евангелиях детства»).

События Введения во храм Пресвятой Богородицы

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее праведные родители Иоаким и Анна поняли, что пришло время исполнить обет, который они дали Богу. А именно — посвятить дочь служению Ему. Они привели Марию к стенам Иерусалимского Храма. Как гласит Священное Предание, Богородица легко поднялась по крутым ступенькам, несмотря на то, что была совсем малышкой. Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы благословить. Согласно некоторым источникам, это был святой Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

Захарии было откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Святых — место, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз в год. С этого необычного для современников момента началась долгая, славная и трудная дорога Божией Матери.

Шли годы, Богородица жила и служила при Храме. Проводила свои дни в молитве, изучала Священное Писание — вплоть до момента, когда была обручена праведному Иосифу.

Когда празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется 4 декабря по новому стилю (21 ноября по старому стилю). Это непереходящий праздник, то есть дата его неизменна.

Что можно есть на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник приходится на Рождественский пост (его также называют Филиппов пост). В этот день разрешается есть рыбу.

История празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы

Как говорит Церковное Предание, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был известен уже в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена (годы жизни: 250-330) построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. А в IV веке о празднике писал святитель Григорий Нисский.

Широкое распространение праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы получил лишь с IX века. Георгий Никомидийский и Иосиф Песнописей написали два канона для богослужения этого дня.

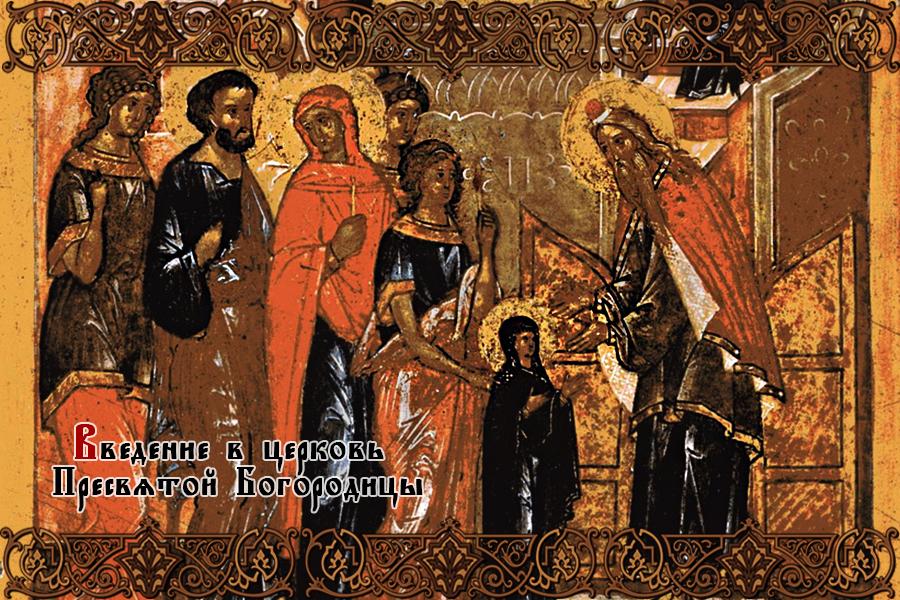

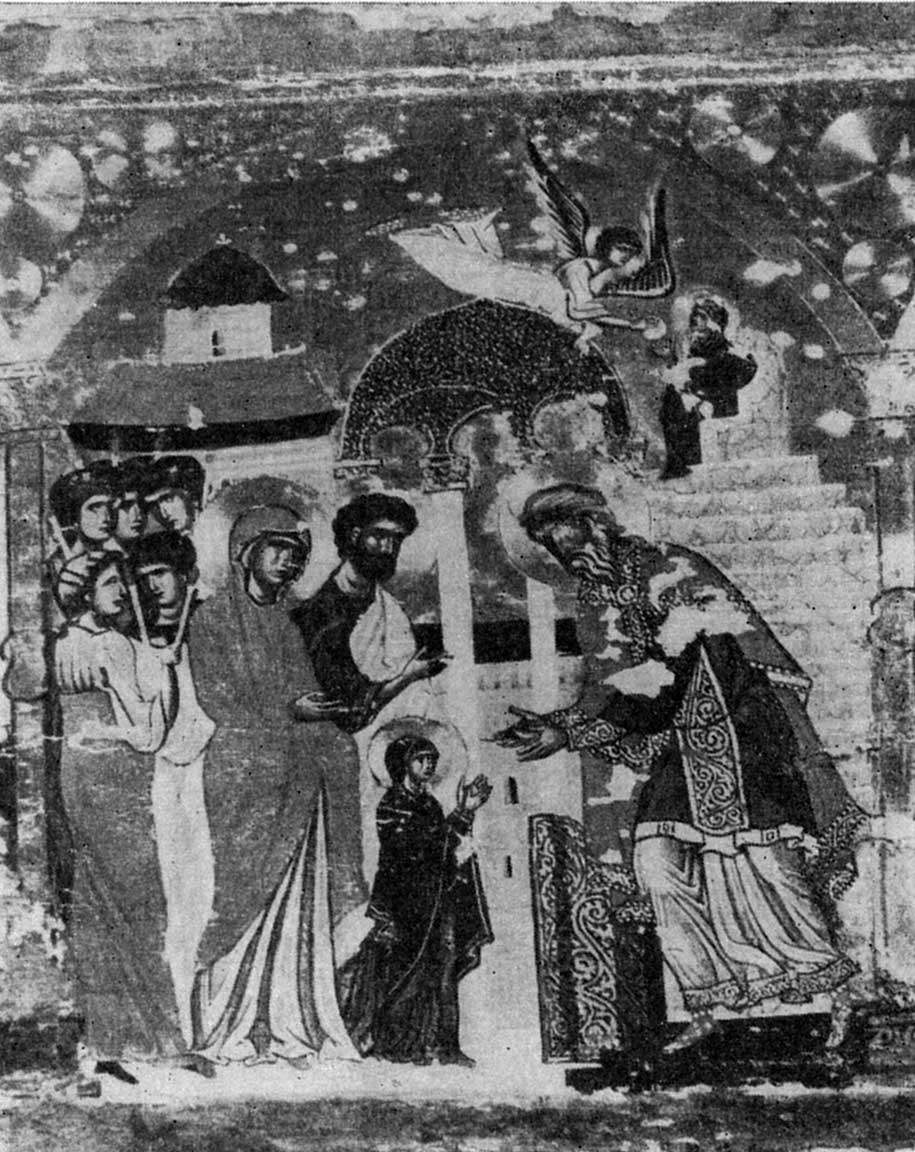

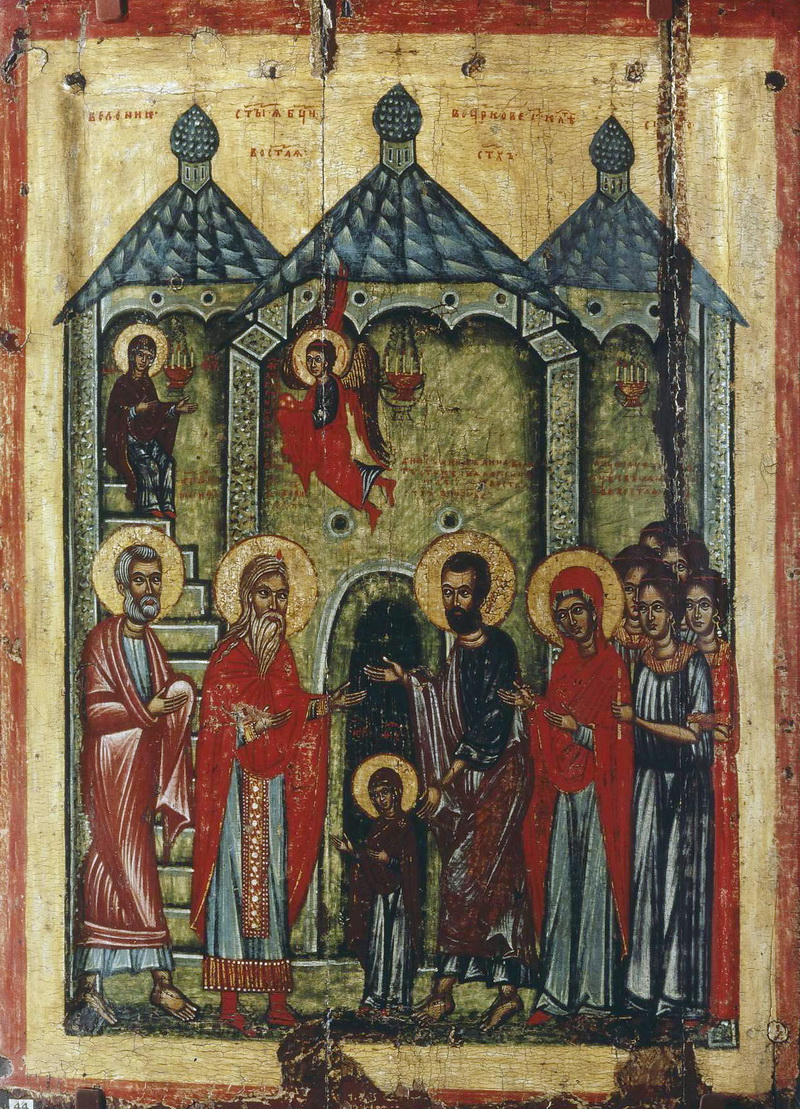

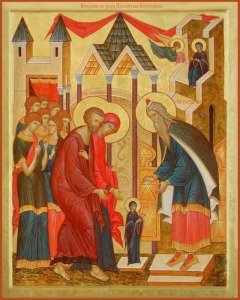

Иконография Введения во храм Пресвятой Богородицы

На иконах, посвященных событиям Введения во храм Пресвятой Богородицы, сама Божия Матерь изображается в центре композиции. На ней надет мафорий — традиционная одежда замужних женщин. Рядом стоят святые праведные Иоаким и Анна — родители, которые привели ее в Иерусалимский Храм.

Сам храм чаще всего изображается в виде кивория (шатер, сень над престолом). Встречает Деву Марию священник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Также на иконе мы видим лестницу из пятнадцати ступеней — по Преданию, трехлетняя Богородица преодолела их самостоятельно, без помощи взрослых.

Богослужение Введения во храм Пресвятой Богородицы

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы праздничное богослужение состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и литургии. Устав службы практически не отличается от устава других двунадесятых богородичных празднований (Рождества Богородицы и Успения). Поются только песнопения праздника. Священнослужители одеты в белые и/или голубые облачения.

Молитвы Введения во храм Пресвятой Богородицы

Тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы

глас 4

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Перевод:

Ныне предвестие благоволения Божия и предвозвещение о спасении людей: в храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает о Христе; Ей и мы громогласно воскликнем: «Радуйся, исполняющая промышление о нас Создателя».

Кондак Введения во храм Пресвятой Богородицы

глас 4

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Перевод:

Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, ныне вводится в дом Господень, совводя с Собою благодать Божественного Духа; Ее воспевают Ангелы Божии: «Она – жилище небесное».

Величание Введения во храм Пресвятой Богородицы

Величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

Перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богом избранная Отроковица, и почитаем Твой вход в храм Господень.

Святитель Григорий Палама. Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Если «древо от плода своего познается», и «древо доброе плоды добры творит»(Мф.7:17; Лк.6:44), то Матери Самой Благости и Родительнице Вечной Красоты как не быть несравненно превосходнее, чем всякое благо, находящееся в мире естественном и сверхъестественном? Ибо Совечный и Неизменный Образ благости Превышнего Отца, Предвечное, Пресущее и Преблагое Слово, по неизреченному человеколюбию и состраданию к нам, возжелавши принять на Себя образ наш, дабы из ада преисподнейшего отозвать наше естество к Себе, дабы обновить это обветшавшее естество и возвести его на высоту пренебесную, – для всего этого находит самую добрую Служительницу, Приснодеву, Которую мы прославляем и чудесное Введение Которой во храм – во Святое святых ныне празднуем. Ее прежде веков Бог предназначает ко спасению и воззванию рода нашего: Она избирается из числа избранных от века и славных как по своему благочестию и благоразумию, так и по Богоугодным словам и делам.

Некогда виновник зла – змий превознесся над нами и увлек нас в свою пропасть. Много причин побуждало восстать его против нас и порабощать наше естество: зависть, соперничество, ненависть, несправедливость, коварство, хитрость и, в добавление ко всему этому, и смертоносная сила в нем, которую он сам породил для себя, как первый отступник от истинной жизни. Виновник зла позавидовал Адаму, увидев его стремящимся от земли к небу, откуда по справедливости он сам был низвержен и, позавидовавши, с страшной яростью напал на Адама, даже восхотел облечь его смертью. Ведь зависть – родительница не только ненависти, но и убийства, которое совершил над нами сей, воистину, человеконенавистник, лукаво пристав к нам, ибо он крайне несправедливо пожелал быть властелином над земнородными для погибели создания, сотворенного по образу и подобию Божию. И так как он не имел достаточно смелости, чтобы напасть самому лично, то он прибегнул к хитрости и лукавству и, приняв вид чувственного змия, обратившись к земнородному, как друг и полезный советник, этот, поистине, страшный враг и злоумышленник, незаметно переходит к действию и своим Богопротивным советом свою собственную смертоносную силу, как яд, вливает в человека.

Если бы Адам возможно крепко держался Божественной заповеди, то он оказался бы победителем своего врага и стал бы выше смертоносного осквернения; но так как, с одной стороны, добровольно поддавшись греху, он потерпел поражение и сделался грешником, а с другой стороны, будучи корнем нашего рода, рождал нас уже смертоносными отпрысками, то, чтобы нам уничтожить в себе смертоносный яд душевный и телесный и снова приобрести себе жизнь вечную, для нашего рода совершенно необходимо было иметь новый корень. Нам необходимо было иметь нового Адама, который не только был бы безгрешен и совершенно оставался бы непобедимым, но мог бы прощать грехи и избавлять от наказания подверженных ему, – и не только обладал бы жизнью, но и способностью оживотворять, чтобы сделать участниками жизни тех, которые прилепляются к Нему и принадлежат к Его роду, и не только представителей последующего за Ним поколения, а и тех, которые уже умерли до Него. Поэтому святой Павел, эта великая труба Святого Духа, восклицает:«бысть первый человек… в душу живу», а второй Человек «в Дух животворящ»(1 Кор. 15:45).

Но, кроме Бога, никто не безгрешен, не животворит и не может отпускать грехи. Поэтому новому Адаму надлежало быть не только Человеком, а и Богом, чтобы Он Сам по Себе был и жизнью, и премудростью, и правдой, и любовью, и милосердием, и вообще всяким благом для того, чтобы привести ветхого Адама в обновление и оживотворение милостью, премудростью, правдой, противоположными коим средствами виновник зла причинил нам смерть.

Таким образом, подобно тому, как этот исконный человекоубийца превознесся над нами завистью и ненавистью, и Начальник жизни был воздвигнут ради нас безмерным Своим человеколюбием и Своей благостью. Воистину, Он сильно возжелал спасения создания Своего, каковое спасение состояло в том, чтобы снова покорить его Себе так, как и виновник зла хотел погибели создания Божия, состоящей в том, чтобы поставить человека под свою власть, а самому с тиранством тяготеть над ним. И как тот доставил себе победу и человеку падение несправедливостью, коварством, обманом, хитростью своей, так и Освободитель стяжал Себе поражение виновника зла и обновил Свое создание правдой, премудростью, истиной.

Было делом совершенной справедливости, чтобы естество наше, которое добровольно было порабощено и поражено, само же снова вступило в борьбу за победу и свергло с себя добровольное рабство. Потому-то Богу и угодно было принять на Себя от нас наше естество, чудесным образом соединившись с ним Ипостасно. Но соединение Высочайшего Естества, чистота которого непостижима для нашего разума, с греховным естеством было невозможно прежде, чем оно очистит себя. Поэтому, для зачатия и рождения Подателя чистоты необходима была Дева совершенно Непорочная и Пречистая.

Ныне мы и празднуем память того, что некогда содействовало этому воплощению. Ибо сущий от Бога, Бог Слова и Сын Собезначальный и Совечный Всевышнему Отцу, соделывается Сыном Человеческим, сыном Приснодевы. «Иисус Христос вчера и днесь, Тойже и во веки» (Евр.13:8), неизменяемый по Божеству и непорочный по человечеству, Он один только, как о Нем предрек пророк Исаия,«беззакония не сотвори, ниже обретеся лесть во устех его» (Ис.53:9), – Он один зачался не в беззакониях, и рождение Его было не во грехах, в противоположность тому, как о себе и о всяком другом человеке свидетельствует пророк Давид (Пс.50:7). Он один был совершенно чист и даже не нуждался в очищении для Себя: ради нас Он принял на Себя страдание, смерть и воскресение.

Бог рождается от Непорочной и Святой Девы или, лучше, от Всепречистой и Всесвятой. Сия Дева не только выше всякого плотского осквернения, но даже выше и всяких нечистых помыслов, и зачатие Ее обусловливалось не похотением плоти, а осенением Пресвятого Духа. Когда Дева жила совершенно вдали от людей и пребывала в молитвенном настроении и духовном веселии, то Она изрекла Ангелу благовестившему: «се раба Господня: буди Мне по глаголу твоему» (Лк.1:38) и, зачав, родила. Итак, для того, чтобы оказаться Девой достойной для этой высшей цели, Бог прежде веков предназначает и из числа избранных от начала века избирает Сию, ныне восхваляемую нами, Приснодеву. Обратите внимание и на то, откуда началось это избрание. Из сынов Адамовых был избран Богом чудный Сиф, который по благоприличию нравов, по благолепию чувствований, по высоте добродетелей явил себя одушевленным небом, почему и удостоился избрания, из которого Дева – Боголепная колесница Пренебесного Бога – должна была родиться и воззвать земнородных к небесному усыновлению. По причине сего и весь род Сифа именовался «сынами Божиими»: ибо из этого поколения имел родиться Сын Божий, так как и имя Сифа означает восстание или воскресение (из мертвых), которое, собственно говоря, и есть Господь, обещающий и дарующий жизнь безсмертную верующим во Имя Его. И какая строгая точность этого прообраза! Сиф рожден был Евой, как она сама говорила, вместо Авеля, которого по зависти убил Каин (Быт.4:25), а Сын Девы, Христос, родился для нас вместо Адама, которого из зависти умертвил виновник и покровитель зла. Но Сиф не воскресил Авеля: ибо он служил лишь прообразом воскресения, а Господь наш Иисус Христос воскресил Адама, поскольку Он для земнородных есть Жизнь и Воскресение, для какового и потомки Сифа удостоились, по упованию, Божеского усыновления, быв названы чадами Божиими. А что вследствие этого упования они были наименованы сынами Божиими, это показывает первый так названный и по преемству получивший это избрание сын Сифа – Енос, который, по свидетельству Моисея, первый уповал на то, чтобы называться по имени Господа (Быт.4:26).

Таким образом, избрание будущей Матери Божией, начиная от самых сыновей Адамовых и проходя через все поколения времен, по предведению Божию, доходит до царя и пророка Давида и преемников его царства и рода. Когда же наступило время избрания, то из дома и отечества Давидова были избраны Богом Иоаким и Анна, которые, хотя были бездетны, но по своей добродетельной жизни и добрым нравам были лучше всех, происходивших из колена Давидова. И когда они в молитве просили у Бога разрешения безчадства и обещали Рожденное, с самого Его детства, посвятить Богу, им возвещается Богоматерь и даруется от Бога, как Чадо, – чтобы от таких многодобродетельных была зачата Предобродетельная и Пречистая Дева, чтобы, таким образом, и целомудрие в соединении с молитвой оплодотворилось, и Пречистая соделалась Родительницею девства, по плоти нетленно родивши Того, Кто по Божеству прежде веков рожден от Бога Отца. И вот, когда праведные Иоаким и Анна узрели, что они были удостоены своего желания и Божие обетование им осуществилось на деле, тогда они, как истинные Боголюбцы, с своей стороны, поспешили исполнить свой обет, данный Богу: привели ныне в храм Божий Это, воистину, Святое и Божественное Дитя-Богоматерь Деву, лишь только Она перестала питаться млеком. А Она, невзирая на столь малый возраст, была полна Божественных дарований и более других понимала, что совершается над Ней, и всеми Своими качествами являла, что не вводят Ее в храм, но что Она Сама по собственному побуждению приходит на служение Богу, как бы на самородных крыльях стремясь к священной и Божественной любви, будучи убеждена, что введение Ее в храм – во Святое святых и пребывание в нем есть желанная для Нее вещь. Поэтому-то и первосвященник, увидев, что на Отроковице паче всех пребывает Божественная благодать, пожелал вселить Ее во Святое святых и убедил всех охотно согласиться с этим. И Бог содействовал Деве и посылал Ей через Своего Ангела таинственную пищу, благодаря которой Она укреплялась по природе и соделалась чище ангелов, имея при этом в служении Небесных духов. И не только однажды Она была введена во Святое святых, но была принята Богом для пребывания с Ним в течение немалых лет: ибо через Нее в свое время имели открыться Небесные Обители и быть дарованы для вечного жительства верующим в чудесное Ее Рождение. Вот, значит, почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою из святых. Имевшая Свое тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, – Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению. Поэтому Христос Бог и прославляет Свою Матерь, как до рождения, так и по рождении.

Мы же, помышляя о соделанном ради нас через Пресвятую Деву спасении, воздадим Ей всеми силами благодарение и хвалу. И поистине, если благодарная жена (о которой повествует нам Евангелие), услышавшая немного спасительных слов Господа, воздала Его Матери благодарение, возвысив из толпы глас и сказавши Христу: «блажено чрево носившее Тя, и сосцы, Тебя питавшие» (Лк.11:27), то тем паче мы, христиане, которые имеем начертанными в сердцах словеса вечной жизни и не только словеса, а и чудеса и страдания, и через них восстановление из мертвых естества нашего, и вознесение от земли на небо, и обетованную нам безсмертную жизнь, и непреложное спасение, тем паче мы после всего этого не можем не прославлять и неустанно не ублажать Матери Начальника спасения и Подателя жизни, празднуя зачатие и рождение Ее и ныне Введение Ее в храм – во Святое святых. Переселим себя, братия, от земли горе, перенесемся от плоти к духу, предпочтем желание постоянного, а не временного. Предадим должному презрению плотские наслаждения, которые служат приманкой против души и скоро проходят. Возжелаем дарований духовных, как нетленно пребывающих. Отвлечем свой разум и свое внимание от житейских попечении и возвысим его в Небесные глубины – в то Святое Святых, где обитает ныне Богородица. Ибо таким образом и наши песнопения и молитвы с Богоугодным дерзновением и пользой будут доходить до Нее, и мы благодаря Ее предстательству, вместе с настоящими благами соделаемся наследниками будущих, нескончаемых благ, благодатью и человеколюбием нас ради родившегося от Нее Господа нашего Иисуса Христа, Ему же подобает слава, держава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Вечным и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

В начале Рождественского поста мы благоговейно празднуем Введение Божией Матери во храм. Храм это удел Божий, это место, которое Богу принадлежит нераздельно, место, где ни мысли, ни чувства, ни воли не может быть иной, как воли Божией. И вот Пречистая Дева Богородица в юные, младенческие годы приводится в храм Господень, вступает в ту область, где, кроме Бога и Его путей, нет ничего. Она погружается в молитву, Она предстоит Живому Богу, Она предается женскому святому труду, который может быть выражением — если только сердце человека чутко и чисто — любви и заботы. И погруженная в эту стихию Божественного присутствия и человеческого преклонения, Она вырастает, из года в год, в полную меру Своей зрелости. И когда предстает перед Ней великий Архангел Благовещения и возвещает Ей о том, что, таинственно и непостижимо, родится от Нее Господь, Она отдается Ему безоговорочно, в трепете и смиренном послушании: Се, раба Господня, да будет мне по воле Его…

За эти годы всецелой погруженности в тайну Божию, в тайну любви Она стала способной стать Той, через Которую спасительная, преображающая, жертвенная и крестная любовь Божия войдет в мир. Святой Григорий Палама нам говорит, что так же было бы невозможно воплощение Сына Божия без соизволения Матери Его земной, как без воли Небесного Отца. Уйдя всецело в Божию волю, в тайну любви к Нему, и в Нем — ко всей твари, Она смогла произнести имя Божие, святое, таинственное имя, которое совпадает с Его личностью, всей мыслью Своей, всем сердцем Своим, всей волей Своей и всем телом Своим, и это Слово стало плотью, и поэтому мы благоговейно созерцаем эту неповторимую, единственную святость Божией Матери.

Но не напрасно этот праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова Божия. И нам надлежит так приготовиться, так углубиться, так очистить свое сердце, освятить свою мысль, обновить свою волю, освятить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас родиться, чтобы мы, погруженные в Его смерть, восставшие Его Воскресением в день нашего крещения, могли бы действительно так срастись с Ним, так быть с Ним едины, как члены тела между собой едины, как всё тело составляет одно целое с главой. Божия Матерь родила в мир Слово творческое и Любовь воплощенную; и нам дано молитвой, верностью евангельскому пути, любовью к Богу и к ближнему, отречением от себя самих, отдачей себя без остатка и Богу и ближнему нашему — и нам дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во Христе. Перед нами сейчас лежит путь, — пройдем же этот путь не просто в ожидании чуда в конце этого пути, а становясь живыми, творческими участниками этого пути, чтобы родился Господь и чтобы с Ним родилась бы в нас новая, ликующая, всё побеждающая любовь и жизнь вечная. Аминь.

Введенское кладбище

С праздником Введения Богородицы в России связано множество топонимов. Один из самых известных — Введенское кладбище.

Введенское кладбище (оно же Немецкое или Введенские горы) основано в 1771 году в период эпидемии чумы. Находится оно на востоке Москвы, в районе Лефортово. В XVIII-XIX веках называлось Немецким кладбищем, так как там хоронили в основном католиков и лютеран.

Кладбище получило свое название из-за Введенских гор (иначе Лефортовский холм). Это возвышенность на левом берегу Яузы (один из «семи холмов» Москвы). Горы в свою очередь получили название от некогда бывшего здесь села Введенское, а оно в свою очередь — от деревянной церкви Введения Богородицы во Храм, построенной на холмах в 1643 году по указу царицы Евдокии Лукьяновна, второй жены царя Михаила Романова.

Стена и кладбищенские строения сооружены в конце XIX — начале XX века. В 1960-е годы территорию расширили, построили стену-колумбарий.

На кладбище захоронены многие известные люди, а часть памятников и надгробий, созданных знаменитыми архитекторами и скульптурами, признаны объектами культурного наследия.

Традиции празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы

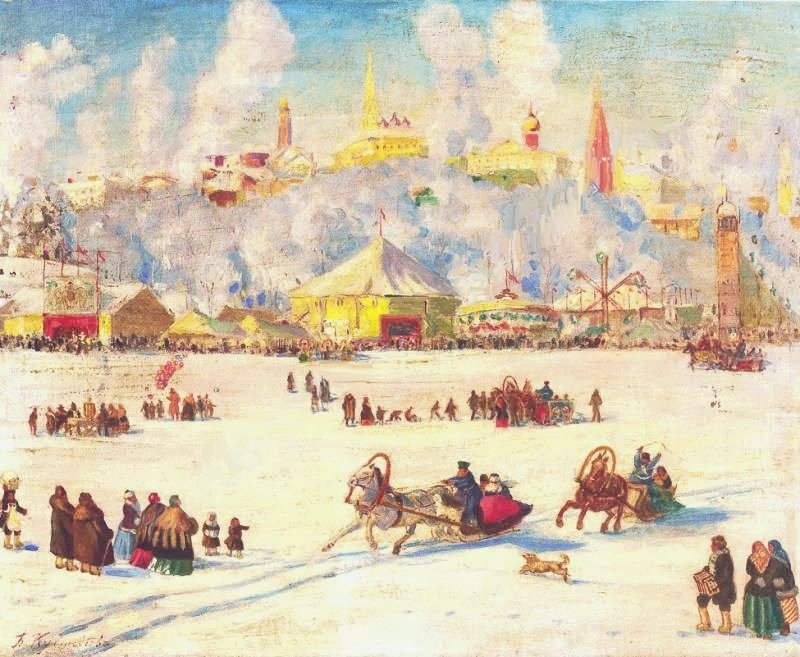

На Руси по всем городам и селам проводились шумные и веселые введенские ярмарки. Самой известной была широкая Московская. Здесь проходили рыбные торги, а коробейники предлагали покупателям попробовать с пылу, с жару булочек, кренделей, пряников, блинчиков, пирожков. Запивали все горячим медовым напитком — сбитнем.

На заставке фрагмент картины Введение во храм Пресвятой Богородицы (Тициан, 1534—1538)

Загрузка…

В. Чернов

Введение во храм Пресвятой Богородицы

События праздника

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм отмечается в православной Церкви 21 ноября/4 декабря. О его истории нам известно из древнего церковного предания.

Когда родители Пресвятой Девы Марии молились о даровании им младенца, Анна, матерь Богородицы, дала Богу обет: «Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь».

Когда Деве Марии исполнилось три года‚ Ее родители решили выполнить свое обещание. В окружении родственников и знакомых, с пением псалмов, с зажженными свечами в руках, юную Марию привели в Иерусалимский храм. Там Ее встретил иудейский первосвященннк со множеством служителей. В храм вела высокая лестница, но маленькая Мария, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела ступени и взошла наверх. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей раз в году входил лишь он сам с очистительной жертвой за народ Израильский.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Мария осталась в помещении для дев, находившемся при храме. Вокруг храма тогда имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу. Пресвятая Дева воспитывалась вместе с другими благочестивыми девочками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием и предавалась молитве.

По преданию, Пресвятая Дева Мария оставалась при храме до двенадцати лет – в те времена это считалось совершеннолетием. Обычно по достижении такого возраста живших при храме девушек либо возвращали родителям, либо выдавали замуж. Иоаким и Анна к тому времени уже умерли, однако Мария желала принадлежать лишь Богу и сохранить Свое девство. Тогда первосвященник избрал Ей обручника и хранителя – вдового плотника по имени Иосиф, который был уже в преклонных летах и вел благочестивую и праведную жизнь.

Из богослужения праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

На великой вечерне на «Господи, воззвах», стихиры, глас 1:

Днесь, в́ернии, ликовств́уим‚/во псалм́ех и песнех Ѓосподеви поюще/и чтуще Того священную Сень,/одушевленный Кив́от, невмест́имое Слово вмест́ившую:/приводится бо Ѓосподеви‚/паче естества плотию млад́енствующи,/ и святитель великий Захария/при́емлет с веселием Сию,/яко Божие Жилище.

В сей день, верные, возликуем,/во псалмах и песнопениях Господу воспевая,/почитая и освященную скинию Его‚/одушевленный ковчег, невместимое Слово Вместившую;/ибо Она приводится Господу,/необычайное дитя по плоти‚/и великий первосвященник Захария/принимает Её с радостью‚/как Божию обитель.

Днесь храм одушевл́енный святыя славы/Христа Бога нашего‚/едина в женах благослов́енная чистая‚/прив́одится в храм зако́нный жити во святых;/и радуются с Нею Иоаки́м и Анна духом‚/и девственнии л́ицы Ѓосподеви поют,/псал́омски воспевающе и чтуще Матерь Его.

В сей день одушевленный храм/святой славы Христа Бога нашего,/среди жен единственно благословенная, чистая‚/приводится в храм законный‚/чтобы обитать во святилище,/и с Нею радуются духом Иоаким и Анна‚/и девственные хороводы поют Господу‚/псалмами воспевая и почитая Матерь Его.

Ты – прор́оков проповедание‚/ап́остолов слава, и мучеников похвал́а‚/и всех земнородных обновление‚/Дево Мати Божия:/ Тобою бо Богу примир́ихомся./Темже чтим Твое в храм Господень вхожд́ение/и со ангелом вси п́есненно,/радуйся, Тебе, Преч́истая, вопием‚/Твоими молитвами спас́аемии.

Ты – пророков проповедь,/апостолов слава, мучеников похвала/ и всех, на земле рожденных, обновление‚/Дева Матерь Божия,/ибо чрез Тебя мы с Богом примирились./Потому мы все, ходатайством Твоим спасаемые,/почитаем в храм Господень Твое вхождение/и со ангелом в песнях возглашаем: «Радуйся!»/Тебе, Пречистая.

Глас 4: Во свят́ых свят́ая, свята́я и непор́очная, Святым Духом вв́одится/и святым ангелом пит́ается,/сущи святейший храм святаго Бога нашего,/всяческая освят́ившаго входом Ея/и обож́ившаго естество земных поп́олзшееся.

Во святое святых святая и непорочная/Святым Духом вселяется/и ангелом питается‚/Та, Кто поистине является/святейшим храмом святого Бога нашего‚/все освятившего входом Её/и преткнувшееся смертных естество обожившего.

Отроков́ицы, радующеся и свещи имуще,/Свещи днесь предходят раз́умней/и вводят Сию во святая святых свящ́енно,/проявл́яюще хотящую Зар́ю неизреч́енно из Нея возсияти/и просвет́ити во тьме седящия нев́едения Духом.

Отроковицы, радуясь и держа светильники,/в сей день предшествуют мысленной Свече/и во Святое Святых Её вводят торжественно‚/заранее являя неизреченное Сияние‚/Которому предстоит возгореться из Нее/и Духом просветить сидящих во тьме неведения.

Весел́яся, приим́и, Зах́арие,/возоп́и Анна всехв́альная,/́Юже пропов́едаша Божии прор́оцы Духом‚/и Сию введ́и во святый храм священно воспит́атися,/яко да будет Владыки всех Бож́ественный престол,/и палата, и одр, и светоз́арное обителище.

В веселии воскликнула всехвальная Анна:/»Прими, Захария, Ту,/о Которой Духом провозгласили Божии пророки‚/и введи Её во святой храм для воспитания священного‚/чтобы Она сделалась для Владыки всего/божественным престолом, и дворцом, и ложем,/и светозарным жилищем!»

Слава, и ныне, глас: 8: По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице,/пришла еси в храм Господень/воспитатися во святая святых, яко освященна;/тогда и Гавриил послан бысть к Тебе, Всенепорочней‚/пищу Тебе принося./Небесная вся удивишася,/зряще Духа Святаго, в Тя всельшася./Темже‚ Пречистая и Нескверная,/яже на Небеси и на земли славима,/Мати Божия, спаси род наш.

По рождестве Твоем, Божия Невеста Владычица‚/прибыла Ты в храм Господень,/чтобы воспитаться во Святом Святых, как освященная./Тогда и Гавриил был послан к Тебе, Всенепорочной‚/пищу Тебе приносить./Все небесное изумилось‚/видя‚ что Дух Святой в Тебя вселился./Потому Пречистая, неоскверненная,/прославляемая на небе и на земле/Матерь Божия, спасай род наш.

На литии стихиры, глас 1:

Да радуется днесь н́ебо свыше,/и ́облацы веселие да кроп́ят/о зел́о пресл́авных вел́ичиих Бога нашего:/се бо Дверь, на востоки зр́ящая,/рождшися от неплодове безплодныя по обето́ванию/и Богу освящена бывши в жил́ище‚/днесь в храм яко неп́орочное приношение приводится‚/да радуется Давид, бряц́ая в гусли:/привед́утся, рече, Царю девы в след Ея,/ближния Ея привед́утся внутрь скинии Божия,/внутрь очист́илища Его,/воспит́атися в жилище/прежде век от Отца нетленно Р́ождшагося/во спасение душ наших.

Да радуется сегодня небо свыше/и облака веселием да кропят/ради весьма необычайных/великих дел Бога нашего:/ибо вот, Дверь, обращенная к востоку,/родившись от нерождающей бесплодной по обетованию/и посвященная Богу в жилище‚/сегодня в храм, как чистое приношение приводится./Да радуется Давид, бряцая на гуслях:/«Приведутся», говорит он, «Царю девы вслед за Ней,/приведены будут ближние Её внутрь скинии Божией‚/внутрь очистилища Его»‚/чтобы воспитаться Ей в жилище/прежде веков не по земным законам от Отца Рожденного/для спасения душ наших.

Глас 4: Днесь боговмест́имый храм, Богородица,/в храм Господень прив́одится‚/и Захария Сию при́емлет:/днесь святая святых радуются,/и лик ангельский т́аинственно торжеств́ует./С нимиже и мы, пр́азднующе днесь, с Гавриилом возопи́им:/радуйся, благодатная, Господь с Тобою,/им́еяй велию милость.

В сей день Бога вмещающий храм, Богородица,/в храм Господень приводится,/и Захария Её принимает./В сей день святое святых радуется/и хор ангелов таинственно торжествует./С ними и мы, сегодня празднуя,/с Гавриилом воззовем:/»Радуйся, благодатная, Господь с Тобою,/имеющий великую милость!»

Приид́ите, вси вернии,/едину Непор́очную восхвалим‚/от прор́оков проповеданную и в храм приведенную‚/прежде век пронареч́енную Матерь/и в последняя лета явльшуюся Богор́одицу./Господи, мол́итвами Ея/мир Твой подаждь нам и велию м́илость.

Придите все народы,/прославим единую Непорочную‚/пророками предвозвещенную/и в храм приведенную, –/прежде веков предназначенную Матерь/и в последние времена явившуюся Богородицу./Господи‚ по ходатайствам Её/подай нам мир Твой и великую милость!

Слава, и ныне, глас 5: Возси́я день радостен/и праздник всеч́естен:/днесь бо яже прежде рождеств́а и по рождеств́е Дева преб́ывши,/в храм Господень приводится‚/и р́адуется Захария старец, родитель Предт́ечев,/и вопиет в́есело:/приближися. Предст́ательница скорбящих,/в храм свят́ый, яко свята,/освят́итися во обителище Всецар́я./Да веселится Иоаким пр́аотец, и Анна да радуется,/яко принес́оша Богу яко трил́етствующую Юн́ицу/непорочную Владычицу./Матери‚ ср́адуйтеся, девы, взыгр́айте‚/и непл́оды, сликовств́уйте,/яко отв́ерзе нам небесное царство пронареч́енная Всецар́ица‚/радуйтеся, людие, и веселитеся.

Воссиял радостный день/и праздник всесвященный‚/ибо в сей день прежде родов Дева/и после родов Девою пребывшая во храм приводится./И радуется старец Захария, родитель Предтечи‚/и взывает радостно:/«Приблизилась Надежда всех скорбящих/ко храму святому, как святая‚/чтобы быть освященной и стать жилищем всех Царя!»/Да веселится праотец Иоаким/и Анна да радуется,/ибо принесли они Богу, как трехлетнюю телицу,/непорочную Владычицу./Радуйтесь с ними, матери; торжествуйте, девы;/вместе ликуйте, неплодные;/ибо открыла нам небесное царство/предопределенная всех Царица./Радуйтесь, люди, и веселитесь!

На стиховне стихиры, глас 5: Радуйся, небо и земля,/Небо умное гряд́ущее зр́яще,/в Бож́ественный дом воспит́атися честно,/Деву едину и непор́очную‚/к нейже, див́яся‚ Захария вопи́яше:/Дв́ере Господня, храма отверз́аю Тебе дв́ери,/радующися, в нем ликовств́уй,/познах бо и в́еровах,/яко уже избавление при́идет про́явленно Израилево/и родится из Тебе Бог Слово,/д́аруяй м́ирови велию милость.

Радуется небо и земля,/видя мысленное небо, идущее в Божий дом‚/чтобы быть воспитанной в благоговении, –/Деву единственную и непорочную‚/к Которой в изумлении Захария взывал/«Дверь Господня! Я открываю Тебе двери храма;/радостно в нем ликуй,/ибо узнал я и уверовал‚/что избавление Израиля уже очевидно придет,/и родится от Тебя Бог Слово‚/дарующий миру великую милость!»

Анна бож́ественная благодать яве,/от благод́ати данную, чистую Приснод́еву/прив́одит с веселием в храм Божий,/призв́авши ит́и пред Нею отроков́ицам‚/св́ещи носящим, и глаѓолющи:/пойди, Ч́адо‚/Давшему Тя буди возлож́ение и благов́онный фими́ам./Вниди в незаход́имая, и ув́еждь тайны‚/и уготовися быти Иисусово вмест́илище, веселое и красное‚/пода́ющаго миру велию милость.

Анна – божественная благодать/открыто с веселием в Божий храм приводит/данную ей по благодати Приснодеву чистую‚/призвав идти пред Нею/отроковиц со светильниками и возглашая:/»Иди‚ Дитя, будь для Давшего Тебя и приношением‚/и благовонным фимиамом./Войди в недоступное и тайны познай‚/и готовься стать приятным и прекрасным жилищем для Иисуса‚/подающего миру великую милость!»

Внутрь в храм Божий/боговмест́имый храм возлагается, Дева всесвят́ая‚/и отроковицы Ей ныне, св́ещи носяще, предх́одят./Играет родителей сопряж́ение изр́ядное‚/Иоаким же и Анна, ликовств́ующе,/яко род́иша Творца р́ождшую,/Яже ликовств́ующи в божеств́енных сќиниих/и питаема рукою ́ангеловою, всенепор́очная‚/Христа яв́ися Мати‚/пода́ющаго миру велию милость.

Внутри во храме Божием/вместивший Бога храм – всесвятая Дева – помещается‚/и отроковицы со светильниками ныне идут перед Ней./Ликует превосходнейшая чета родителей –/Иоаким и Анна, торжествуя‚/что они родили зачавшую Творца –/Ту‚ Которая веселясь в божественных обителях/и питаясь рукою ангела‚/явилась всенепорочной Матерью Христа‚/подающего миру великую милость.

Слава, и ныне, так 6: Днесь соб́ори верных, сошедшеся‚/дух́овне да торжеств́уим/и Богоотроков́ицу Деву и Богородицу‚/в храм Господень приводиму‚/благочестно восхв́алим,/предызбр́анну от всех родов,/во об́ителище всех Царя Христа и Бога:/девы, св́ещи носяще, предыд́ите,/Приснодевы чтуще честное происхожд́ение‚/матери‚ печаль всю отлож́ивше,/радостно споследствуйте Матери Бога бывающей/и радости мира Ход́атаице./Вси ́убо радостно,/еже радуйся, со ангелом возопиим Обр́адованней,/присно молящейся о душах наших.

Сойдясь в сей день, мы, верных собрания,/духовно будем торжествовать/и Богоотроковицу, Деву и Богородицу‚/во храм Господень вводимую, восхвалим благоговейно, –/предызбранную из всех родов/в жилище Христа, всех Царя и Бога всего./Девы, неся светильники, предшествуйте,/почитая священный выход Приснодевы./Матери‚ оставив всякую печаль‚/радостно все вместе сопровождайте‚/воспевая ставшую Матерью Божией/и подательницу радости для мира./Воскликнем же все радостно со ангелом: «Радуйся!» Благодатной‚/всегда ходатайствующей о душах наших.

Тропарь, глас 4:

Днесь благовол́ения Божия предобр́ажение/и челов́еков спас́ения пропов́едание/в храме Божии ясно Дева явл́яется/и Христа всем предвозвещ́ает./Той и мы велегласно возопи́им:/радуйся, смотрения Зижд́ителева исполнение.

В сей день – предзнаменование Божия благоволения/и спасения людей предвестие:/в храме Божием Дева открыто является/и Христа всем предвозвещает./Ей и мы громогласно воззовем:/»Радуйся‚ предначертанного Создателем исполнение!»

На утрене величание:

Велич́аем Тя,/Пресвятая Дево,/богоизбр́анная Отроков́ице,/и чтим ́еже в храм Господень/вхожд́ение Твое.

Величаем Тебя‚/пресвятая Дева,/богоизбранная Отроковица‚/и почитаем в храм Господень/вхождение Твоё.

Кондак, глас 4: Преч́истый храм Спасов,/многоц́енный чертог и Дева‚/свящ́енное сокр́овище славы Божия,/днесь вв́одится в дом Господень, благодать соввод́ящи,/Яже в Дусе Бож́ественном‚/́Юже воспев́ают ангели Божии:/Сия есть сел́ение небесное.

Чистейший храм Спасителя‚/многоценный чертог и Дева‚/священное сокровище славы Божией‚/в сей день вводится в дом Господень‚/вводя благодать с Собою‚/ту‚ что в Духе Божественном./Её воспевает ангелы Божии; /Она – скиния небесная.

Стихиры на хвалитех, глас 1:

Свещеносицы девы,/Приснодеву светло провождающе‚/пророчествуют истинно Духом будущее:/храм бо Божий Богородица сущи‚/в храм со славою девственною,/младенствующи, вводится.

Девы со светильниками‚/светло путь пролагая Приснодеве‚/воистину пророчествуют в Духе о грядущем‚/ибо Богородица, являясь храмом Божиим‚/во храм со славою девы/с младенчества вводится.

Обещания святаго и плод благославный/Богородица воистинну явися миру‚/яко всех превышшая:/Яже благочестно приводима в храм Божий‚/молитву рождших исполняет‚/соблюдаема Божественным Духом.

Плодом, притом славнейшим‚/святого обещания/Богородица явилась миру‚/как поистине всех высочайшая;/благоговейно приводимая в дом Божий/Она молитвенный обет Её родивших исполняет‚/сохраняемая Божественным Духом.

Неб́есным восп́итана, Дево, хлебом/верно в храме Госп́одни‚/родил́а еси миру Жизни Хлеб, Слово,/Емуже, яко храм избр́анный и всенепор́очный‚/предобруч́илася еси Духом т́аинственно,/обруч́ена Богу и Отцу.

Дева, поистине вскормленная/небесным хлебом в храме Господнем,/Ты‚ родила миру хлеб жизни – Слово‚/Которому‚ как храм избранный и всенепорочный‚/предназначена таинственно Духом‚/обрученная Богу и Отцу.

Да отв́ерзется дверь богопри́ятнаго храма:/храм бо всех Царя и Прест́ол‚/днесь со славою внутрь при́ем‚/Иоаким возлаѓает, освят́ив Господу/от Него избранную в М́атерь Себе.

Да откроется дверь принявшего Бога храма,/ ибо в сей день, взяв Храм и Престол всех Царя‚/Иоаким со славою помещает/ его внутри как дар, посвятив Господу/Избранпую Им в матерь Себе.

Слава, и ныне, глас 2: Днесь в храм прив́одится всенепор́очная Дева‚/во об́ителище Всецар́я Бога/и всея жизни нашея Пит́ателя;/днесь чистейшая Свят́ыня‚/яко трил́етствующая Юн́ица‚/во свят́ая святых вв́одится;/Той возопи́им, яко ангел:/радуйся, ед́ина в женах благослов́енная.

В сей день во храм приводится всенепороч- ная Дева/для обитания Царя всех Бога/и всей жизни нашей Питателя;/в сей день чи– стейшая святыня, как трехлетняя Телица,/ во Святое Святых вводится. / Воскликнем Ей, как Ангел:/»Радуйся, единственная между женами благословенная!»

Слово Божие

Святое святых

И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется «святое». За второю же завесою была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение; а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Евр. 9:1–7 (зач. 320)

Благая часть

В продолжение пути их пришел (Иисус) в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё…

Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

Лк. 10:38–42; 11:27–28 (зач. 54)

Пасторское наставление

Тайна Богоматери

Если древо от плода своего познается, и древо доброе плоды добры творит (Мф. 7:17; Лк. 6:44), то Матери Самой Благости и Родительнице Вечной Красоты как не быть несравненно превосходнее, чем всякое благо, находящееся в мире естественном и сверхъестественном? Ибо совечный и неизменный Образ благости превышнего Отца, предвеч ное, пресущее и преблагое Слово, по неизреченному человеколюбию и состраданию к нам, возжелавши принять на Себя образ наш, дабы из ада преисподнейшего отозвать наше естество к Себе, дабы обновить это обветшавшее естество и возвести его на высоту пренебесную‚ – для всего этого находит самую добрую Служительницу, Приснодеву, Которую мы прославляем и чудесное Введение Которой во храм – во Святое святых ныне празднуем. Ее прежде веков Бог предназначает ко спасению и воззванию рода нашего: Она избирается из числа избранных от века и славных как по своему благочестию и благоразумию, так и по Богоугодным словам и делам.

Некогда виновник зла – змий превознесся над нами и увлек нас в свою пропасть. Много причин побуждало восстать его против нас и порабощать наше естество: зависть, соперничество, ненависть, несправедливость, коварство, хитрость и, в добавление ко всему этому, и смертоносная сила в нем, которую он сам породил для себя, как первый отступник от истинной жизни. Виновник зла позавидовал Адаму, увидев его стремящимся от земли к небу, откуда по справедливости он сам был низвержен и, позавидовавши, с страшной яростью напал на Адама, даже воехотел облечь его смертью. Ведь зависть – родительница не только ненависти, но и убийства, которое совершил над нами сей, воистину, человеконенавистник, лукаво пристав к нам, ибо он крайне несправедливо пожелал быть властелином над земнородными для погибели создания, сотворенного по образу и подобию Божию. И так как он не имел достаточно смелости, чтобы напасть самому лично, то он прибегнул к хитрости и лукавству и, приняв вид чувственного змия, обратившись к земнородному, как друг и полезный советник, этот, поистине, страшный враг и злоумышленник, незаметно переходит к действию и своим Богопротивным советом свою собственную смертоносную силу, как яд, вливает в человека.

Если бы Адам возможно крепко держался Божественной заповеди, то он оказался бы победителем своего врага и стал бы выше смертоносного осквернения; но так как, с одной стороны, добровольно поддавшись греху, он потерпел поражение и сделался грешником, а с другой стороны, будучи корнем нашего рода, рождая нас уже смертоносными отпрысками, то, чтобы нам уничтожить в себе смертоносный яд душевный и телесный и снова приобрести себе жизнь вечную, для нашего рода совершенно необходимо было иметь новый корень. Нам необходимо было иметь нового Адама, который не только бьш бы безгрешен и совершенно оставался бы непобедимым, но мог бы прощать грехи и избавлять от наказания подверженных ему, – и не только обладал бы жизнью, но и способностью оживотворять, чтобы сделать участниками жизни тех, которые прилепляются к Нему и принадлежат к Его роду, и не только представителей последующего за Ним поколения, а и тех, которые уже умерли до Него. Поэтому святой Павел, эта великая труба Святого Духа, восклицает: бысть первый человек в душу живу, а второй Человек в дух животворящ (1Кор. 15:45).

Но, кроме Бога, никто не безгрешен, не животворит и не может отпускать грехи. Поэтому новому Адаму надлежало быть не только Человеком, а и Богом, чтобы Он Сам по Себе был и жизнью, и премудростью, и правдой, и любовью, и милосердием, и вообще всяким благом для того, чтобы привести ветхого Адама в обновление и оживотворение милостью, премудростью, правдой, противоположными коим средствами виновник зла причинил нам смерть.

Таким образом, подобно тому, как этот исконный человекоубийца превознесся над нами завистью и ненавистью, и Начальник жизни был воздвигнут ради нас безмерным Своим человеколюбием и Своей благостью. Воистину, Он сильно возжелал спасения создания Своего, каковое спасение состояло в том, чтобы снова покорить его Себе так, как и виновник зла хотел погибели создания Божия, состоящей в том, чтобы поставить человека под свою власть, а самому с тиранством тяготеть над ним. И как тот доставил себе победу и человеку падение несправедливостью, коварством, обманом, хитростью своей, так и Освободитель стяжал Себе поражение виновника зла и обновил Свое создание правдой, премудростью, истиной.

Было делом совершенной справедливости, чтобы естество наше, которое добровольно было порабощено и поражено, само же снова вступило в борьбу за победу и свергло с себя добровольное рабство. Потому-то Богу и угодно было принять на Себя от нас наше естество, чудесным образом соединившись с ним ипостасно. Но соединение высочайшего естества, чистота которого непостижима для нашего разума, с греховным естеством было невозможно прежде, чем оно очистит себя. Поэтому, для зачатия и рождения Подателя чистоты необходима была Дева совершенно непорочная и пречистая.

Ныне мы и празднуем память того, что некогда содействовало этому воплощению. Ибо сущий от Бога, Бог Слова и Сын собезначальный, совечный всевышнему Отцу, соделывается Сыном человеческим, Сыном Приснодевы… Он один зачался не в беззакониях, и рождение Ето было не во грехах, в противоположность тому, как о себе и о всяком другом человеке свидетельствует пророк Давид (Пс. 50:7). Он один был совершенно чист и даже не нуждался в очищении для Себя: ради нас Он принял на Себя страдание, смерть и воскресение.

Бог рождается от Непорочной и Святой Девы или, лучше, от Всепречистой и Всесвятой. Сия Дева не только выше всякого плотского осквернения, но даже выше и всяких нечистых помыслов, и зачатие Ее обусловливалось не поколением плоти, а осенением Пресвятого Духа. Когда Дева жила совершенно вдали от людей и пребывала в молитвенном настроении и духовном веселии, то Она изрекла Ангелу блатовестившему: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38) и, зачав, родила. Итак, для того, чтобы оказаться Девой достойной для этой высшей цели, Бог прежде веков предназначает и из числа избранных от начала века избирает Сию, ныне восхваляемую нами, Приснодеву. Обратите внимание и на то, откуда началось это избрание. Из сынов Адамовых был избран Богом чудный Сиф, который по благоприличию нравов, по благолепию чувствований, по высоте добродетелей явил себя одушевленным небом, почему и удостоился избрания, из которого Дева – Боголепная колесница Пренебесного Бога – должна была родиться и воззвать земнородных к небесному усыновлению. По причине сего и весь род Сифа именовался «сынами Божиими»: ибо из этого поколения имел родиться Сын Божий, так как и имя Сифз означает восстание или воскресение (из мертвых), которое, собственно говоря, и есть Господь, обещающий и дарующий жизнь безсмертную верующим во Имя Его. И какая строгая точность этого прообраза! Сиф рожден был Евой, как она сама говорила, вместо Авеля, которого по зависти убил Каин (Быт. 4:25), а Сын Девы, Христос, родился для нас вместо Адама, которого из зависти умертвил виновник и покровитель зла. Но Сиф не воскресил Авеля: ибо он служил лишь прообразом воскресения, а Господь наш Иисус Христос воскресил Адама, поскольку Он для земнородных есть Жизнь и Воскресение, для какового и потомки Сифа удостоились, по упованию, Божеского усыновления, быв названы чадами Божиими. А что вследствие этого упования они были наименованы сынами Божиими, это показывает первый так названный и по преемству получивший это избрание сын Сифа – Енос, который, по свидетельству Моисея, первый уповал на то, чтобы называться по имени Господа (Быт. 4:26).

Таким образом, избрание будущей Матери Божией, начиная от самых сыновей Адамовых и проходя через все поколения времен, по предведению Божию, доходит до царя и пророка Давида и преемников его царства и рода. Когда же наступило время избрания, то из дома и отечества Давидова были избраны Богом Иоаким и Анна, которые, хотя были бездетны, но по своей добродетельной жизни и добрым нравам были лучше всех, происходивших из колена Давидова. И когда они в молитве просили у Бога разрешения безчадства и обещали Рожденное, с самого Его детства, посвятить Богу, им возвещается Богоматерь и даруется от Бога, как Чадо, – чтобы от таких многодобродетельных была зачата Предобродетельная и Пречистая Дева, чтобы, таким образом, и целомудрие в соединении с молитвой оплодотворилось, и Пречистая соделалась Родительницею девства, по плоти нетленно родивши Того, Кто по Божеству прежде веков рожден от Бога Отца. И вот, когда праведные Иоаким и Анна узрели, что они были удостоены своего желания и Божие обетование им осуществилось на деле, тогда они, как истинные Боголюбцы, с своей стороны, поспешили исполнить свой обет, данный Богу: привели ныне в храм Божий. Это, воистину, Святое и Божественное Дитя-Богоматерь Деву, лишь только Она перестала питаться млеком. А Она, невзирая на столь малый возраст, была полна Божественных дарований и более других понимала, что совершается над Ней, и всеми Своими качествами являла, что не вводят Ее в храм, но что Она Сама по собственному побуждению приходит на служение Богу, как бы на самородных крыльях стремясь к священной и Божественной любви, будучи убеждена, что введение Ее в храм – во Святое святых и пребывание в нем есть желанная для Нее вещь. Поэтому-то и первосвященник, увидев, что на Отроковице паче всех пребывает Божественная благодать, пожелал вселить Ее во Святое святых и убедил всех охотно согласиться с этим. И Бог содействовал Деве и посылал Ей через Своего Ангела таинственную пищу, благодаря которой Она укреплялась по природе и соделалась чище ангелов, имея при этом в служении Небесных духов. И не только однажды Она была введена во Святое святых, но была принята Богом для пребывания с Ним в течение немалых лет: ибо через Нее в свое время имели открыться Небесные Обители и быть дарованы для вечного жительства верующим в чудесное Ее Рождение. Вот, значит, почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою из святых. Имевшая Свое тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, – Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению. Поэтому Христос Бог и прославляет Свою Матерь, как до рождения, так и по рождении.

Мы же, помышляя о соделанном ради нас через Пресвятую Деву спасении, воздадим Ей всеми силами благодарение и хвалу. И поистине, если благодарная жена (о которой повествует нам Евангелие), услышавшая немного спасительных слов Господа, воздала Его Матери благодарение, возвысив из толпы глас и сказавши Христу: «Блажено чрево носившее Тя, и сосцы, Тебя питавшие» (Лк. 11:27), то тем паче мы, христиане, которые имеем начертанными в сердцах словеса вечной жизни и не только словеса, а и чудеса и страдания, и через них восстановление из мертвых естества нашего, и вознесение от земли на небо, и обетованную нам безсмертную жизнь, и непреложное спасение, тем паче мы после всего этого не можем не прославлять и неустанно не ублажать Матери Начальника спасения и Подателя жизни, празднуя зачатие и рождение Ее и ныне Введение Ее в храм – во Святое святых. Переселим себя, братия, от земли горе, перенесемся от плоти к духу, предпочтем желание постоянного, а не временного. Предадим должному презрению плотские наслаждения, которые служат приманкой против души и скоро проходят. Возжелаем дарований духовных, как нетленно пребывающих. Отвлечем свой разум и свое внимание от житейских попечении и возвысим его в Небесные глубины – в то Святое Святых, где обитает ныне Богородица. Ибо, таким образом, и наши песнопения и молитвы с Богоугодным дерзновением и пользой будут доходить до Нее, и мы благодаря Ее предстательству, вместе с настоящими благами соделаемся наследниками будущих, нескончаемых благ, благодатью и человеколюбием нас ради родившегося от Нее Господа нашего Иисуса Христа, Ему же подобает слава, держава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и с вечным и животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Святитель Григорий Палама

Внутренний храм

Есть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно, значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось; таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения.

И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песни, – едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божией Матери, нежели физическое Ее вступление во Святая святых, которое было запрещено и Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, доститши этого возраста, Она вступила действительно во Святая святых – не вещественное Святая святых храма, а в ту глубину Богообщения, которую исторически Храм собой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: «Чадо, иди! И будь Тому, Который все тебе дал, возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога». Как дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами: «Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и притотовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения».

Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют значение этого вступления Божией Матери в храм, во Святая святых. Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины молитвенного, созерцательного общения.

И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: О том, как с первых Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да – мы осквернены; да – наши умы отуманены; да – наши сердца нечисты; да – наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет – с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не умом понять, то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать – сказать и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь – ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное, трепетное пред стояние пред Богом, – то Святое Святых – с тем, чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца.

Митрополит Сурожский Антоний

Источник: Двунадесятые праздники Православной Церкви / сост. Василий Чернов. — М.: Николин день, 2015. — 512 с.

Комментарии для сайта Cackle

4 декабря у нас празднуют Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Всякий, кто немного глубже заглянет в историю, подумает: что за странный праздник? Ведь такого события, как введение девочки Марии во Святое святых иерусалимского Храма, не могло быть, просто потому что не могло быть никогда! Что же празднуют православные, если исторически такого события не было? Не обман ли это? Может, праздник упразднить?

Протоиерей Андрей Дудченко

Большинство прихожан, конечно, об этом не задумываются, а в проповедях вопрос достоверности событий, положенных в основу праздника, как правило, не затрагивается. То ли дабы не смущать верующих, то ли просто оттого, что и священник «не в курсе». Пожалуй, единственная известная мне проповедь, где авторитетный и любимый многими проповедник прямо говорит, что такого события, как введение дитя Марии в Святое святых, не было в истории, — это проповедь митрополита Антония Сурожского. Ее нетрудно найти…

Попробуем разобраться сначала с историей. Праздник Введения Богородицы во Храм известен в Православной Церкви с VIII века, сначала как праздник малый, и только после XIV века он окончательно причислен к праздникам двунадесятым — двенадцати главным церковным праздникам. В основу праздника легли апокрифические тексты — то есть не принятые Церковью в качестве Священного Писания. Это так называемое «Протоевангелие Иакова» (глава 7), написанное около 160 года, и второй гораздо более поздний текст — латинское евангелие псевдо-Матфея (глава 4), датируемое IX веком.

Вот текст из «Протоевангелия Иакова»:

Шли месяцы за месяцами, и исполнилось ребенку два года. И сказал Иоаким: Отведем ее во храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему неугоден. И сказала Анна: дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. И сказал Иоаким: Дождемся. И вот исполнилось ребенку три года, и сказал Иоаким: позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы дитя не воротилось назад и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господень. И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление. И посадил ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля.

А вот текст из латинского евангелия псевдо-Матфея:

После того Анна зачала, и когда исполнилось девять месяцев, родила дочь и дала Ей имя Мария. Когда она отняла Ее от груди на третьем году, они пошли вместе, Иоаким и жена его Анна, в храм Господа и, принеся дары, вручили дочь свою Марию, дабы Она была принята к девушкам, которые день и ночь пребывали в хвале Господу. Когда Ее поставили перед храмом Господа, Она поднялась бегом на пятнадцать ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей, как обычно делают дети. Все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении.

Примечательно, что в этих, не принятых Церковью в качестве Священного Писания, текстах, все же не говорится о введении Марии во Святое святых, но только о Ее подъеме по ступеням, ведущим к Храму. Иерусалимский Храм — единственное место, где, согласно ветхозаветному Закону, приносились Богу жертвы, то есть совершалось в полном смысле слова ветхозаветное богослужение (в отличие от синагог, где жертвы не приносились, но лишь читались и толковались священные книги, пелись псалмы и молитвы).

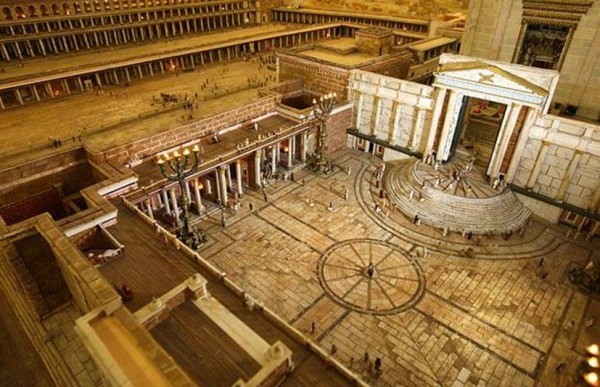

Храм был устроен таким образом, что все верующие молились в его дворе, а собственно Храм состоял из двух частей: 1) Святое, или Святилище, где находился стол с двенадцатью хлебами предложения, золотой семисвечник, или менора, и жертвенник кадильный, на котором священники ежедневно воскуряли фимиам, и входить в Святилище имели право священники; и 2) Святое святых — которое отделялось завесой от Святилища (после перестройки Храма царем Иродом Святое святых от Святилища стали отделять две завесы, но это в данном случае не имеет значения), и куда входить имел право лишь один иудейский первосвященник, и только один раз в год — с кровью очистительной жертвы за грехи свои и всего народа Божия (такое же устройство имел первоначальный переносный иудейский Храм — Скиния, о чем можно подробно прочитать в библейских книгах Левит и Числа, а также в Послании к Евреям). Эти правила свято соблюдались иудейским народом, и нарушить их, введя непосвященного человека во Святое святых, не посмел бы ни один первосвященник под страхом немедленного наказания Божия!

Итак, в апокрифах упоминания о Святом святых нет. Но эта идея присутствует в гимнографии праздника Введения — в богослужебных текстах:

Святых святая во Святых обитати достойно введеся, яко Богоприятна жертва (Мал. веч., на Госп. воззв., стихира 2).

Двери Небесныя, приимите Деву во Святая святых, нескверную же Скинию Бога Вседержителя (Мал. веч., на стиховне, стихира 1).

Во Святых святая, святая и непорочная, Святым Духом вводится… (Вел. веч., на Госп. воззв., стихира 4).

Oтроковицы, радующеся и свещи имуще, Свещи днесь предходят разумней и вводят Сию во Святая святых священно (Вел. веч., на Госп. воззв., стихира 5). — Обратим внимание, что здесь Марию во Святое святых вводят «отроковицы», а не первосвященник!

По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице, пришла eси в Храм Господень воспитатися во Святая святых, яко освященна… (Вел. веч., на Госп. воззв., «Слава, и ныне»).

И так далее.

При анализе богослужебных текстов важно отметить, что как сами эти тексты, так и тексты апокрифов, на которых они основаны, были написаны в эпоху, когда уже произошло размежевание христианской Церкви и иудейской синагоги. Авторы текстов не были достаточно знакомы с иудейской традицией, они допускают ошибки в описании, просто потому что сами никогда не бывали в Храме! Однако авторы богослужебных текстов, воспринимая и развивая сюжет из апокрифических евангелий, хотят сообщить нам некую важную идею. Какую же?

Как нам понимать богослужебные тексты праздника? Если они основаны на ошибочном понимании, на подложных «евангелиях», то может, все это надо просто выкинуть? Разве можно христианскую проповедь строить на неправде? Прежде чем спешить с ответом, давайте ответим на следующий вопрос: а насколько правдивы иконы (канонического письма)? Ведь то, что изображено на иконе, очень сильно отличается от реальности, как мы ее видим сегодня. Если поставить рядом икону и фото одного человека, различий, пожалуй, будет больше, чем сходства. Однако, несмотря на это, мы узнаём того, кто на иконе изображен, и не требуем от иконы фотографической точности. Мы понимаем, что язык иконы отличается от языка фотографии. То же самое, например, и с народными сказками. Мы понимаем, что «сказка — ложь», однако «в ней — намек». Разумеется, сказка — не пересказ исторически достоверных событий, но нарратив, который передает ребенку очень важный жизненный опыт поколений — учит добру, верности, справедливости, честности и пр.

Нам сегодня кажется, будто люди раньше мыслили точно так же, как мы, и предъявляли к текстам те же критерии, которые мы предъявляем сегодня. Да, к историческим текстам — несомненно. Поэтому и апокрифические евангелия не вошли в канон Библии. Но богослужебные тексты — это совершенно иной жанр. Это не историческая хроника, не жизнеописания, но — гимнография, поэзия. Поэтому и анализировать их нужно как поэзию. Искать не достоверного описания исторических событий, но раскрывать идеи, которые вложены в поэзию.

Проведя нарративный анализ богослужения Введения во Храм Божией Матери, мы можем прийти к следующему. Нам совершенно не известно, воспитывалась или нет Дева Мария при Храме, приводили ли Ее туда в трехлетнем возрасте родители, поднималась ли Она самостоятельно по высоким (сохранившимся до сегодня!) ступеням. Разумеется, совершенно невозможно, чтобы девочка Мария физически вошла во Святое святых или даже просто Святилище Храма. Но этого и не нужно. Богослужебная поэзия говорит нам о другом, гораздо более важном.

Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа, сама стала Святым святых. Святое святых, куда нельзя было никому входить, кроме как раз в год одному лишь первосвященнику, являло собой присутствие Бога посреди Своего народа. Святое святых на первый взгляд было совершенно пустым (Ковчег Завета, который хранился во Святом святых Соломонова Храма, был утрачен во время Вавилонского плена, и когда Храм отстроили после плена, во Святом святых Ковчега уже не было). Но — парадоксально — несмотря на видимую пустоту, Святое святых было заполнено «славой Божией» (евр. «Шехина»). Этого, кстати, совершенно не могли понять язычники, которые при удобном случае норовили поставить там какую-то свою статую — как это может быть: главное сакральное пространство, в котором нет никакого изображения божества или вещественной «святыни»!

Так вот, Шехина, слава Божия, наполняет Марию, так что Она Сама становится Храмом, который вместит в себя Сына Божия. Она в этом служении уникальна — но у Нее будут преемники, ведь всякий, кто истинно верует в Бога, сам становится Его храмом. Позже апостол Павел будет писать христианам, что наши тела — это храмы живущего в нас Святого Духа.

Во Святилище и Святое святых входили священники для богослужения. А жизнь Марии — как и всякого истинного христианина — есть служение Богу. Позже свт. Иоанн Златоуст напишет, что после крестной смерти Иисуса Христа храмом стала вся вселенная. И христиане — народ священников, по слову апостола Петра, живя в этом мире-храме, совершает то дело, на которое призвал их Господь. Мария — первая из царственного священства народа Божия. Первая, но не единственная, ибо за Ней — все мы.

Человек создан Богом как царь и священник в Божьем мире. В чем же заключается священническое служение народа Божия? Само слово «священник» означает прежде всего того, кто приносит Богу жертвы. Но единственную истинную и не требующую восполнения жертву уже принес Иисус на Кресте. Значит, наша жертва — в том, чтобы жить со Христом и во Христе. А еще — по слову апостола, все, что ни делаем, делать во славу Божию. Помнить о Боге при всех своих занятиях. Относиться к каждому человеку так, как мы бы отнеслись ко Христу. И, наконец, высшее призвание человека как священника — это благословлять и благодарить Бога. Человек, способный благодарить Бога за все, способен к жизни в Божьем Царстве — потому что уже живет в нем.

Такой была Мария. Такими призваны быть и все мы, услышавшие весть об Иисусе и откликнувшиеся на нее всем сердцем. Этому учит нас праздник. Только говорит он об этом не привычным для нас языком репортажей или исторических хроник, но языком поэзии — где много образов, точек зрения и перспектив.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Введение в церковь Пресвяты́я Владычицы на́шея Богородицы и Приснодевы Мари́и — один из двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, что родители Богородицы торжественно повели Ее в трехлетнем возрасте в Иеросалимский храм, при котором она жила до своего обручения с праведным Иосифом. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается ежегодно 4 декабря (21 ноября по старому стилю) и имеет 1 день предпразднества и 4 дня попразднества.

Содержание

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

- Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

- Ввведение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

- Введение Пресвятой Богородицы во храм. Иконы

- Храмы в честь Введения Пресвятой Богородицы на Руси

- Старообрядческие Введенские храмы

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Событие праздника

О событиях земной жизни Пресвятой Богородицы мы узнаем преимущественно из церковного Предания. В канонических Евангелиях ничего не рассказано о рождении, детстве и юности Пресвятой Богородицы, поэтому о событиях праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы мы можем узнать из более поздних текстов — греческого «Протоевангелия Иакова» (вторая половина II века) и латинского «Евангелия псевдо-Матфея» (IX век), в которых записаны устные предания.

Известно, что родители Богородицы, Иоаким и Анна, долгое время были бездетны. Молясь, чтобы Господь разрешил их неплодство, они дали обет — рожденное дитя посвятить Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, во исполнение обещания, родители в сопровождении родных и близких им людей с зажженными светильниками торжественно повели Ее в Иеросалимский храм. Пресвятую Деву встретил первосвященник Захария и по внушению Божию ввел ее во Святая Святых. Это было такое помещение храма, куда сам первосвященник мог входить только раз в год, после принесения особенной жертвы. Вот как говорится в праздничном богослужении об этом необычайном, исключительном событии: «Ангели введение Пречистыя зряще, удивишася: ка́ко Девая входит во Святая Святых» (Ангелы, увидев введение Пречистой Богородицы, удивились: как Дева входит во Святая Святых).

Надо сказать, что в то время Иеросалимский храм был восстановлен после Вавилонского плена. В нем уже не было Ковчега Завета — он исчез. Святая Святых было пусто, там находилась только каменная плита на месте главной святыни.

Совершилось таинственное, символичное событие: вместо утраченного Ковчега Завета первосвященник вводит Деву Марию — ту, которая стала Матерью Бога, новым Киотом, Ковчегом. Наступало время Нового Завета, приближалось Рожество Христово. Об этом говорит и богослужение Церкви: праздник Введения Богородицы предшествует Рождеству Христову. Еще далеко до Рождества, только начался пост, но уже начинают петь за вечерней службой: «Христос ражда́ется, сла́вите!..»

Наиболее полно богословское толкование введения Богородицы во Храм дано у святителя Григория Паламы в его Слове «На Введение во храм Пресвятой Богородицы». В нём святитель рассказывает историю праздника, приводит своё мнение о причинах избрания Богом Марии матерью Исуса Христа, а в заключении объясняет причину введения её в Святая святых Иерусалимского храма:

…почему Избранная с начала века среди избранных оказалась Святою из святых. Имевшая Своё тело чище самих очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, — Приснодева Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, послужить к обогащению и к премирному украшению.

Библиотека Русской веры

Поучение на Введение во храм Пресвятой Богородицы. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале

Введение во храм Пресвятой Богородицы. История праздника

Вручив своего единственного ребенка Богу, Иоаким и Анна вернулись домой. Богородица осталась жить при храме. Благочестивые женщины, посвятившие себя Богу, воспитывали Ее вместе с другими благочестивыми девочками. Мария молилась, прилежно читала Священное Писание и занималась рукоделием. Церковное предание говорит о том, что к ней часто являлся Ангел Божий и приносил пищу. Об этом также говорится в праздничном богослужении: «Небесным воспите́на, Дево, хлебом, в церкви Господни верно, породи мирови живота хлеб Слово…» (Воспитанная, вскормленная небесным хлебом в церкви Господней, Дева родила миру хлеб жизни — Слово, т.е. Господа). Однако святой Иероним Стридонский указывает: «Если бы кто спросил меня: как проводила время юности Пресвятая Дева, я бы ответил ему: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Её».

Начало празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к IV веку, когда появились упоминания о празднике в сочинениях святителя Григория Нисского. Сохранились проповеди на праздник Введения Богородицы константинопольских патриархов Германа и Тарасия (VIII век). Указания о празднике содержатся в некоторых месяцесловах того же времени. Хотя праздник Введения известен с первых веков христианства, сначала он отмечался не так торжественно, как в настоящее время. Церковные историки говорят, что в число двунадесятых он вошел только после XIV века.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение

В стихерах на праздник Введения, написанных Георгием Никомидийским, изображается это событие (шествование со светильниками, встреча в храме первосвященником и др.) и внутреннее значение праздника. Затем выясняется цель «введения во храм Св. Девы». Она приводится в храм, чтобы воспитаться в Божие жилище и уготовать Собою Престол Божий и затем примирить с Богом нас, «обожить» нашу растленную грехом природу.

Два канона празднику, повторяющие мысли стихер, составили Георгий Никомидий и Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский. В Евангелии (Луки X, 38-42. XI, 27-28) говорится о пребывании Христа в доме у Марфы и Марии. В Апостоле (Евр. IX, 1-7) содержится мысль, что Пресвятая Богородица была прообразована в Ветхом Завете скинией.

Библиотека Русской веры

Канон Введению во храм Пресвятой Богородицы →

Читать онлайн

В первой паремии (Исх. XL, 1-5, 9-10, 16, 34-35) повествуется о построении Моисеем скинии и о том, как облако осияло ее. Во второй паремии (3 Царств VII, 51; VIII, 1, 3, 7, 9-11) повествуется о торжественном перенесении Ковчега Завета в устроенный Соломоном храм и о том, как слава Господня наполнила храм (и скиния, и храм служили прообразом самой Девы Марии, которая была обиталищем Славы Отчей — Сына Божия). Третья паремия та же, что и на праздник Рождества Богородицы (Иез. XLIII, 47; XLIV, 1-4).

Тропарь празднику. Церковно-славянский текст:

Днeсь бlговолeніz б9іz проњбражeніе, и3 чlча спасeніz проповёданіе, въ цRкви б9іи ћснw дв7аz kвлsетсz, и3 хrтA всёмъ бlговэствyетъ. т0й и3 мы2 велеглaснw возопіeмъ, рaдуйсz смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

Русский текст:

Сегодня предъизображение благоволения Божия и предвестие о спасении людей. Дева открыто является в храме Божием и всем предвозвещает о Христе. Ей и мы громко возгласим: радуйся, исполнение промышления о нас Создателя.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Пречи1стаz цRкви сп7сова, многочестнhи черт0гъ дв7ца, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDнь, бlгодaть совводsщи д¦омъ бжcтвенымъ. ю4же пою1тъ ѓнGли б9іи, тA є4сть сёнь нбcнаz.

Русский текст:

Пресвятая Дева — пречистый Спасов храм и многоценный чертог, священное хранилище славы Божией, сегодня вводится в дом Господень и вводит с собою благодать Божественного Духа. Ее воспевают Ангелы Божии: Она есть селение небесное.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Народные традиции праздника

День праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечен в народном месяцеслове целым рядом особых поверий и связанных с ними обычаев. Сохранился целый ряд простонародных песенных сказаний, являющихся в то же самое время и хвалебными величаниями впервые вступившей во храм Господень Пресвятой Деве. «Ты во церковь приведеся, архиереом воздадеся и от ангел предпочтеся», — начинается одно из них. За этим началом-«запевкою» следует повторяющийся и в самом конце стиха припев: «Приведутся девы, ближняя Ея, во след Ея во Святая Святых!» Сказание, прерванное этим четверостишием, продолжается: «Захария сликовствует, пророчески извествует, веселяся торжествует. Руце старец простирает. Царицею называет, сладкими гласы воспевает. Днесь подъемлет старец Деву, да возведет Евву, да разрушит клятву древню. Евва, ныне веселися: се Девая Днесь явися, на престоле спосадися. Дух Святый осеняет, а Девая принимает, трилетна всем ся являет. Прилетают херувими, окружают серафими, поют гласы трисвятыми. Ангел пищу принашает, а Девая принимает, кверху руце простирает»… Другой воспевающий этот праздник стих начинается словами о горах Сионских, на которых Бог «завет положил, свыше нам с небес свет Божий открыл, струями словес сердце напоил». В третьем — приглашаются торжествовать «патриарси», «вси девы» — бодрствовать и «ликовствовать со пророки». В четвертом — веселится праматерь-Ева. И во всех них явственно слышится благоговейное чувство народа-песнотворца, воздающего честь-хвалу Богоматери.

Этот праздник относился на Руси к женским, «бабьим» праздникам, как и день Покрова Богородицы, мучениц Екатерины и Варвары, а также Параскевы Пятницы.

На праздник Введения по народным традициям (если было достаточно снега) начинались санные катания. «Делу время, потехе — час!» — говорит и в наши дни русский человек, чередующий свои работы и заботы с отдыхом. К первому санному гулянью наши предки относились как к особому торжеству. Открывали «сезон» молодожены, обвенчанные церковью.

В старину праздник Введения был днем первого зимнего торга. Введенские ярмарки начинались сразу после окончания утренней божественной литургии и часто располагались на прилегающих к Введенским храмам площадях. На ярмарках можно было приобрести разнообразные товары, повеселиться от души и полакомиться предложенными угощениями. Именно на Введенских ярмарках продавали сани — одиночные, парные, троечные; будничные и праздничные, украшенные искусной резьбой или росписью, а также конную упряжь для зимы. Кроме этого, на Введенских ярмарках всегда продавали мороженую рыбу, а также привезенные из окрестных деревень заготовки осенней поры — сушеные грибы и ягоды к постному столу горожан. На праздничных ярмарках в зимний период разносчики продавали пирожки «с пылу, с жару» и угощали всех горячим сбитнем — травяным настоем с медом.

Праздник Введения всегда связывался с природным циклом вхождения природы из осени в зиму. По погоде на этот праздник делали выводы на состояние природы в дни всех последующих зимних праздников: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы». На Руси сформировалось много пословиц, с которыми связаны приметы этого времени года. В некоторых российских регионах на Введение нередко случалась оттепель, тогда говорили:

- Введенские морозы зимы не ставят;

- Введенье ломает леденье;

- До Введенья если снег выпадет, то растает.