«Была пора: наш праздник молодой…»

Литературная композиция, посвящённая годовщине Пушкинского Лицея

(19 октября).

(5-9 кл.)

Цели:

-

более глубокое знакомство с жизнью Пушкина в Лицее, особая роль Лицея в жизни поэта, пробудить интерес к творчеству поэта;

-

развитие читательских умений, умений анализировать;

-

воспитание гуманистических черт личности; формирование понятий, связанных с поведением человека.

Оборудование: иллюстрации из альбома «А.С.Пушкин», книги А.С.Пушкина, гусиные перья, роза в стакане, стенд «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…»

Композиция начинается с краткого вступительного слова об А.С.Пушкине, о его детстве.

Учитель:

26 мая 1811г. А.С.Пушкину исполнилось 12 лет. Первой поздравила няня Арина Родионовна, подарила красную рубашечку. «Носи на счастье. Не верь, что люди говорят: в мае родиться – век маяться. Счастье – пташка вольная: куда захотело, там и село». А перед родителями встал вопрос: «Куда же отправить Сашу учиться?»

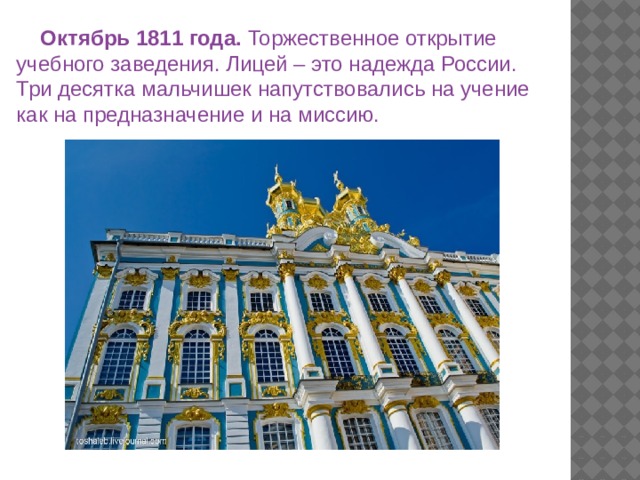

В это время в Царском селе под Петербургом открывается Лицей. Лицей разместился в пристройке царского дворца, а вокруг великолепный парк с могучими деревьями.

1-й ученик. Прекрасный памятник заботливости государя Александра Павловича о просвещении России.

2-й ученик. Я питаю твёрдое упование, что заведение это вскоре процветёт под управлением начальства, коему оно вверяется.

3-й ученик. Государь подарил Лицею личную библиотеку.

4-й ученик. Там есть книги, которые сохранили драгоценные, собственноручные его замечания и отметки.

5-й ученик. Для помещения Лицея он отвёл часть Царскосельского дворца.

1-й ученик. Что вы говорите?! Невозможно сделать лучшего выбора.

2-й ученик. Говорят в Лицее бесплатно и учат?

3-й ученик. Бесплатно? Что вы говорите?

4-й ученик. Какая прелесть!

5-й ученик. Но говорят, попасть трудно. Вступительные экзамены тяжелы.

1-й ученик. На первый случай в Лицей полагается принять не менее 20 и не более 30 воспитанников.

Зачитываются строки из путеводителя о том, как происходило путешествие маленького Саши в Петербург (схематическое изображение дороги).

2-й ученик. Прошло детство. Дорога отрочества привела Пушкина в Лицей.

Учитель. Это были прекрасные, незабываемые дороги дружбы, поэзии, любви. Всю жизнь поэт будет вспоминать о них с нежностью и восторгом. И где бы он ни был, душой Пушкин рвался сюда, в Царское Село.

3-ученик. Здесь навсегда переплелись дороги будущего поэта Дельвига и мореплавателя Матюшкина; министра Горчакова, сделавшего блестящую карьеру, и Вильгельма Кюхельбекера, «особо опасного государственного преступника», много лет бывшего на каторге, декабриста Пущина.

(Разговор лицеистов о себе).

3-й ученик. Наша семья была интернациональна.

4-й ученик. Кюхля – немец по отцу и матери

5-й ученик. Отцы Данзаса, Дельвига, Корфа – немцы.

1-й ученик. У Горчакова, Матюшкина матери – немки.

2-й ученик. У Пушкина прадед – арап. Но Лицей воспитал учеников в духе любви к Отечеству, к России.

Все вместе. И все мы, лицеисты пушкинского выпуска, считали и проявили себя в дальнейшем истинно русскими.

3-й ученик. Лицейское детство – это и детство всей молодой России, и её надежда.

4-й ученик. В Лицее были уставом запрещены телесные наказания. Не было казарменного устройства. У каждого лицеиста – отдельная комната.

5-й ученик. Пансионный день распределялся гигиенично.

1-й ученик. На учение – 7 часов.

2-й ученик. Остальное время – прогулки, игры, гимнастика. Курс общеобразовательный и рассчитан на 6 лет.

3-й ученик. Прекрасная библиотека выписывала всю периодическую печать.

4-й ученик. Мы читали много и свободно.

5-й ученик. Профессора аттестовали нас не цифрами, а отзывами.

Учитель. В каждом лицеисте было воспитано такое чувство личного достоинства, непременной особенностью, которого было уважение к другому, чувство дружбы, родства и братства.

1-ученик. Начальство стремилось выстроить лицеистов по их успехам: первым номером шли Горчаков и Вольховский. Пушкин был 18-м, 19-м, а потом и ниже.

2-й ученик. Лицейская братия решительно отвергла табель о рангах.

Все вместе (поют).

Этот список сущи бредни.

Кто тут первый, кто последний.

Всё нули, нули, нули,

Ай, люли, люли, люли.

3-й ученик. Николай Фёдорович Кошанский, доктор философии, преподаватель российской и латинской словесности.

4-й ученик. Однажды, окончив лекцию несколько раньше урочного часа, сказал:

— Теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами.

(Все сидят и пишут).

5-й ученик. Стихи ни у кого не клеились, а Пушкин мигом прочёл два четверостишия, которые всех нас восхитили.

Где наша роза,

Друзья мои?

Увяла роза,

Дитя зари

Так вянет младость!

Не говори:

Вот жизни радость!

Цветку скажи:

Прости, жалею!

И на лилею

Нам укажи.

Математический класс

Карцов (ученик). Пушкин, к доске! Решите, пожалуйста, алгебраическую задачу.

(Пушкин мнётся у доски, что-то молча пишет, зачёркивает, снова пишет, стирает, опять что-то пишет)

Карцов (ученик). Что же вышло? Чему равняется икс?

Пушкин. Нулю.

Карцов. Хорошо! У вас, Пушкин, в моём классе всё кончается нулём. Садитесь на своё место и пишите стихи.

1-й ученик. Лицеисты жили весело, часто подшучивали друг над другом, а чаще всего Кюхле доставалось.

2-й ученик. Писатель за свои грехи

Ты с виду всех трезвее;

Вильгельм, прочти свои стихи,

Чтоб мне заснуть скорее.

2-й ученик. Однажды любимый друг Пушкина Антон Дельвиг, не выучив, как обычно урока, спрятался под кафедрой и уснул. Тут же родились весёлые стихи:

Дай руку, Дельвиг!

Что ты спишь?

Проснись, ленивец сонный!

Ты не под кафедрой сидишь,

Латынью усыплённый.

Лицей явился свидетелем необычайно важного события, ставшего решающим, поворотным в жизни Пушкина. 8 января 1815 года здесь состоялся экзамен: лицеисты переходили с младшего курса на старший. Пятнадцатилетний Александр Пушкин в переполненном зале в присутствии прославленного поэта Г.Р.Державина читал своё глубоко патриотическое произведение, гимн народу, победителю в Отечественной войне, — «Воспоминания в Царском Селе» (Рассматривание репродукции картины И.Репина «Пушкин на лицейском акте»).

Чтение А.Пушкиным стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» произвело огромное впечатление на всех присутствующих. Вот что писал друг Пушкина Иван Пущин (зачитываются «Воспоминания И.Пущина»).

Быстро промчались лицейские годы. Шесть лет позади. Они кончили Лицей раньше положенного. Стены сами больше уже их не держали.

Первый выпуск Лицея состоялся 9 июня 1817 года.

1-й ученик. Усердно помолившись Богу,

Лицею прокричав ура,

Прощайте, братцы; мне в дорогу,

А вам в постель уже пора.

2-й ученик. В последний раз, в сени уединенья,

Моим стихам внимает наш пенат,

Лицейской жизни милый брат,

Делю с тобой последние мгновенья.

3-й ученик. Прошли лета соединенья.

Разорван он, наш верный круг.

Прости! Хранимый небом,

Не разлучайся, милый друг,

С свободою и Фебом!

4-й ученик. Узнай любовь, неведомую мне,

Любовь надежд, восторгов, упоенья:

И дни твои полётом сновиденья

Да пролетят в счастливой тишине!

Прочти! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,

При мирных ли брегах родимого ручья,

Святому братству верен я.

И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?)

Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

5-й ученик. Они покидали Царское Село с грустью и радостью. Расставаясь с Лицеем они уносили в сердцах его дух, дух вольности и братства. Пушкин навсегда остался верен лицейской дружбе. Он считал Лицей родным домом своей юности, а Царское Село – колыбелью своей музы.

1-й ученик. Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он как душа неразделим и вечен –

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз.

2-й ученик. Куда бы нас ни бросила чужбина,

И счастие куда б ни повело

3-й ученик Всё те же мы: нам целый мир чужбина,

Все вместе. Отечество нам Царское Село.

»

Дружба и друзья

в лирике

А.С.Пушкина

Александр

Сергеевич

Пушкин

(1799-1837)

Во всем творчестве Пушкина актуальны темы дружбы и лицейского братства.

На протяжении всей жизни в его лирике появляются образы друзей, а жанр дружеского послания – один из типично «пушкинских».

Лицейские годы (1811-1817) и Петербургский период

(1817-1820).

Пушкин осваивает литературный мир

так же, как ребенок

осваивает окружающий мир: начинает с

подражания сюжетам, темам, жанрам, образам.

Октябрь 1811 года. Торжественное открытие учебного заведения. Лицей – это надежда России. Три десятка мальчишек напутствовались на учение как на предназначение и на миссию.

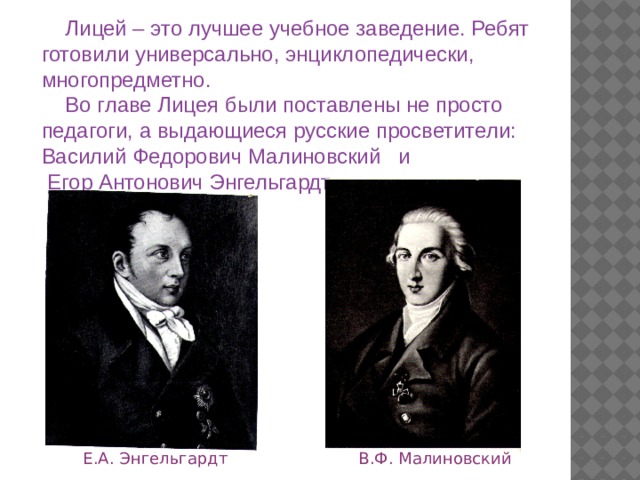

Лицей – это лучшее учебное заведение. Ребят готовили универсально, энциклопедически, многопредметно.

Во главе Лицея были поставлены не просто педагоги, а выдающиеся русские просветители: Василий Федорович Малиновский и

Егор Антонович Энгельгардт.

Е.А. Энгельгардт

В.Ф. Малиновский

Уставом Лицея были запрещены телесные наказания. День был строго распределен: на ученье –7 часов, остальное время – прогулки, игры, чтение, гимнастика. .

В Лицее была прекрасная библиотека: лицеисты много и свободно читали. На профессиональном уровне преподавались иностранные языки, музыка, рисование

Пушкин вышел из Лицея с порядочным запасом знаний. Кроме того, в каждом лицеисте было воспитано такое чувство личного достоинства, непременной частью которого было уважение к другому, чувство дружбы, родства и братства.

В стихотворении «Пирующие студенты» (1814 г.) Пушкин воспевает дружбу как счастливый союз вольности. Ему радостно,

что все друзья объединились в общем настроении беззаботного веселья, что он занимается сочинительством и рядом с ним Дельвиг.

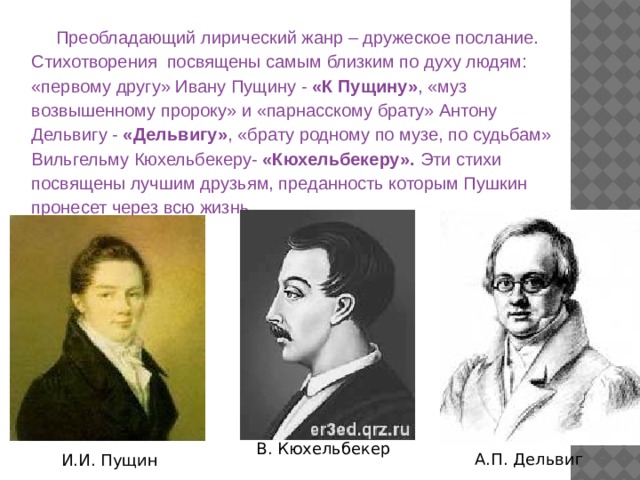

Преобладающий лирический жанр – дружеское послание. Стихотворения посвящены самым близким по духу людям: «первому другу» Ивану Пущину — «К Пущину» , «муз возвышенному пророку» и «парнасскому брату» Антону Дельвигу — «Дельвигу» , «брату родному по музе, по судьбам» Вильгельму Кюхельбекеру- «Кюхельбекеру». Эти стихи посвящены лучшим друзьям, преданность которым Пушкин пронесет через всю жизнь.

В. Кюхельбекер

А.П. Дельвиг

И.И. Пущин

Манифест лицейской дружбы – седьмая строфа стихотворения «19 октября», написанного в

1825 году в Михайловском:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен-

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз…

Мотив братства проходит через все творчество

поэта:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,

При мирных ли брегах родимого ручья,

Святому братству верен я!

(«Разлука» 1817 г.)

«Неизменному другу» Петру Яковлевичу Чаадаеву посвящено дружеское послание

«К Чаадаеву». В стихотворении, написанном в 1818 году , тема дружбы сочетается с гражданской темой. На первый план выдвигается мысль об Отчизне,

служение которой становится

потребностью души поэта:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

В южной ссылке (1820-1824 г.г.) поэта не оставляют воспоминания о любимых друзьях, с которыми он обречен на разлуку. Дружба понимается Пушкиным как высшая ценность:

Ни музы, ни труды, ни радости досуга

Ничто не заменит единственного друга.

(«Чаадаеву» 1821г.)

Дружеская переписка не прекращается

в течение всей ссылки:

Друг Дельвиг, мой парнасский брат,

Твоей я прозой был утешен,

Но признаюсь, барон, я грешен:

Стихам я больше был бы рад.

(«Дельвигу»1821 г.)

Дружеское участие, дружеская поддержка для Пушкина – высшие проявления человечности, требующие мужества и воли. В послании «И.И.Пущину» 1826 г. , отправленном в 1827 году в Сибирь, поэт словно возвращает другу-декабристу святой долг дружбы. Напоминает Пущину о том «утешенье», которое он когда-то даровал ему, посетив Михайловское, и молит «святое провиденье» о том, чтобы слова его дружеского привета тоже утешили друга. Сила дружбы прочнее тюремных цепей, луч лицейского братства способен рассеять мрак заточения.

Стихотворение «Во глубине сибирских руд…» относится к гражданской лирике поэта, но по сути – это дружеское послание. Стремясь подчеркнуть свое сочувствие положению декабристов, поэт говорит с друзьями на их языке свободолюбия. Тема памяти о дружбе, надежды – основная в этом стихотворении.

В конце 1820-х годов – 30-е годы

меняется пафос дружеской

лирики: все больше потерь

в тесном дружеском кругу:

Теперь не то: разгульный праздник наш

С приходом лет, как мы, перебесился,

Он присмирел, утих, остепенился,

Стал глуше звон его заздравных чаш…

(«Была пора: наш праздник молодой…»

1836 г.)

В лицейском садике на бронзовой скамье сидит юный Пушкин. О чем он думает? Сочиняет стихи, вспоминает взволнованные речи Чаадаева или ждет своих друзей?…

Краткий анализ стихотворения «Была пора: наш праздник…» по плану

1. История создания

Стихотворение «Была пора…» — одно из последних произведений А. С. Пушкина. Оно было написано в 1836 году к 25-летней годовщине со дня открытия Царскосельского лицея.

По воспоминаниям друзей, присутствовавших при чтении стихотворения на ежегодной годовщине 19 октября, поэт находился в сильнейшем волнении и не смог завершить декламацию.

Лицей был для Пушкина символом молодости, чести, ума, свободы и дружества, утраченной идиллией, с которой связывалось всё лучшее в его жизни.

Создавая произведение на столь сокровенную тему, поэт обобщил в нём личный опыт и собственную историко-философскую картину мира.

2. Литературное направление

Произведение написано в реалистической манере.

Оно посвящено событиям личной жизни целого поколения образованных дворян, ставших первыми воспитанниками Лицея. Произведение вписано в историю России, частью которой всегда чувствовали себя лицеисты.

3. Род

Стихотворение «Была пора…» представляет собой лирическое произведение.

Оно насыщено личными переживаниями автора и адресовано узкому кругу единомышленников. Свой взгляд на историю и философию времени поэт бросает из зеркальной глубины прошлого. Печальное настоящее рождает в его душе чувство ностальгии.

4. Жанр

Стихотворение выполнено в жанре дружеского послания.

Задушевная интонация и адресация тем немногим лицеистам, которые дожили до 25-й годовщины, придаёт произведению камерности.

5. Проблематика

Стихотворение освещает основные вопросы человеческого бытия.

Кто мы? Зачем приходим в мир? В чём смысл жизни? Какой отпечаток оставляют наши поступки в памяти друзей, и значим ли мы что-нибудь для истории?

Начиная размышления о прошлом, Пушкин сопоставляет весёлые и полные вдохновения дни юности с грустным пиром настоящего, где всё меньше заздравных тостов и улыбок.

Отношение поэта к жизни меняется, он становится вдумчивее и серьёзнее, а судьбы его друзей, взвихренные мятежным ветром истории, заставляют задуматься о том, как мала человеческая жизнь перед лицом вечности.

6. Тематика

В стихотворении звучат темы сожаления об утраченной молодости, тема дружбы, помогающей людям уцелеть в океане жизненных невзгод, а также тема личной причастности каждого из лицеистов к основным событиям русской истории, современниками которых они стали.

7. Идея

Идея произведения состоит в том, что лицейский союз претерпел изменения с годами. Благородные юноши, мечтавшие о свободе, выросшие с именами героев войны 1812 года на устах, жестоко заплатили за верность идеалам.

Среди однокашников почти не осталось тех, с кем поэт разделял безудержные восторги молодости. Немногие же оставшиеся, как никто, понимают трагизм настоящего положения дел в России, но вынуждены молчать.

Несбывшиеся мечты о всеобщем равенстве и справедливости остались для друзей ностальгической грёзой.

8. Пафос

Пафос стихотворения «Была пора…» построен на сопоставлении контрастов: удалое веселье юных, готовящихся перевернуть мир силой своих дарований, сменяется временем житейского отрезвления.

На смену романтизму приходит реализм. Идеалы молодости по-прежнему недостижимы.

9. Система образов

Центральным образом стихотворения является образ пира. «Праздник молодой», о котором говорится в первой строфе, был наполнен радостью, он дышал надеждами и мечтами.

Но постепенно встречи друзей становятся всё грустнее. С годами они всё больше напоминают поминальный пир. Таким поминовением становится рассказ о первых днях лицея.

Пушкин обращается к друзьям, вызывая в них воспоминания о любимом учителе Куницыне, об императоре Александре I, с триумфом вернувшемся в Россию после подписания Тильзитского мирного договора, о грозном Наполеоне, сумрачном «владыке полумира». Никого из этих людей уже нет в живых.

Недосказанность последней строфы как бы подчёркивает неумолимость времени, неизбежность забвения и обречённость на разлуку.

10. Центральные персонажи

Центральные персонажи стихотворения – друзья-лицеисты, которым посвящено послание автора.

Пушкин не называет их по именам, важно то, что перед ним священное братство, единая семья, в которой все понимают друг друга, живут и дышат одной душой.

В тексте также упоминаются профессор А. П. Куницын, император Александр I, Наполеон Бонапарт.

11. Лирический герой

Лирический герой произведения – поэт, обращающийся к однокашникам с застольной речью. Вся она выдержана в ностальгическом ключе.

За прошедшие 25 лет время сильно переменило всех присутствующих, много событий произошло в России и мире. Однако голос лирического героя звучит вдохновенно, как прежде, в дни его лицейской юности.

Пушкин становится голосом своего поколения, его совестью и памятью.

12. Сюжет

Сюжет стихотворения описывает рассвет лицейской юности, пору надежд и дружеских уверений.

Затем поэт рисует картину настоящего, краски которого потускнели и словно выцвели с годами:

Меж нами речь не так игриво льётся,

Просторнее, грустнее мы сидим,

И реже смех средь песен раздаётся,

И чаще мы вздыхаем и молчим.

Оживить настоящее помогают воспоминания о днях основания лицея, образах любимых учителей, ореоле героико-патриотического величия, в котором выросли лицеисты.

Дни юности связаны для Пушкина с памятью о победе России в Отечественной войне 1812 года, с триумфом русского государя и европейским признанием.

Герои той исторической драмы покинули мир: нет больше императора Александра, нет и его противника, французского императора Наполеона. Наступает иная эпоха, вот-вот начнётся новый ураган…

13. Композиция

Линейная композиция произведения соответствует хронологии развития событий. Картины прошлого чередуются с эпизодами настоящего, создавая психологические контрасты.

- Первые три строфы представляют собой вступительную часть послания.

- Четыре следующие строфы, содержащие рефрен «вы помните» являются основной частью стихотворения.

- Завершением речи становится последняя неоконченная строфа.

14. Размер, рифма, строфика

Стихотворение написано пятистопным ямбом и состоит из восьми восьмистиший.

В каждой строфе из них имеет место сначала кольцевая, затем перекрёстная рифма (АВВАСДСД).

Мужские и женские рифмы чередуются.

15. Художественное своеобразие произведения

Звукопись стихотворения соответствует чуть приглушённой ностальгической интонации послания. Преобладают плавно звучащие соноры, ассонансы с «о», «а», «э».

Синтаксис стихотворения изобилует обращениями и риторическими вопросам, восклицательными предложениями.

По своей структуре предложения сложносочинённые и сложноподчинённые, среди них преобладают те, в которых реализуется причинно-следственная связь.

Лексика произведения в первых строфах приближена к современной поэту разговорной речи. Он обращается к друзьям, и каждое слово звучит естественно, непринуждённо.

О себе и товарищах поэт говорит без возвышенности: «пили», «беспечные невежды», «перебесились».

Последние строфы звучат более торжественно, в них встречаются старославянизмы («сии», «игралище», «взнесенну»), обращающие читателя к высоким предметам: истории страны и мира, судьбам государей.

16. Средства художественной выразительности

В тексте стихотворения присутствуют эпитеты: «разгульный праздник», «таинственной игры», «изгнанником забвенным».

Живость молодого веселья передаёт олицетворение: «…наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался».

Ещё одно яркое олицетворение – «Русь обняла кичливого врага» — создаёт колоссальный по силе образ русской победы над французским войском. Действительно, войдя в Москву, армия Наполеона как бы попала в объятья русского пространства, но эти объятья оказались для захватчиков смертельными.

Метафоры, использованные поэтом, приобретают характер аллегорий, даже их названия пишутся с заглавной буквы:

И кровь людей то Славы, то Свободы,

То Гордости багрила алтари.

Этой метафорой поэт хочет сказать, что народы проливали кровь во имя славы, свободы или личных амбиций своих предводителей.

Войну Пушкин образно именует «грозой двенадцатого года», а в конце стихотворения намекает на новый ураган. Так природные стихии сопоставляются с событиями человеческой истории.

Важную стилистическую роль в тексте играют анафоры. Вступительное «припомните» и четырёхкратное «вы помните» погружают аудиторию в глубину прошлого, настраивают на воспоминания.

17. Значение произведения

Стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…» подводит своеобразный итог размышлениям Пушкина о событиях русской истории, очевидцем которых стали он и его друзья в дни лицейской юности.

Это произведение можно воспринимать как прощание с молодостью и её идеалами, оно овеяно предчувствием ухода, осознанием того, что наступает новое время.

18. Актуальность

Стихотворение, написанное к годовщине со дня основания Царскосельского лицея, актуально для каждого, кто возвращается памятью сердца к дорогим событиям прошлого.

Воспоминания о друзьях юности, общих мечтах, идеалах, наставниках часто согревает людей на жизненном пути.

Образ пушкинского Лицея возникает в сознании как некая идеальная сущность, и мы невольно сравниваем молодость поэта с годами своего ученичества. Актуальность произведения состоит в обращении к вечной теме памяти, благодарности и дружбы.

19. Моё отношение

Меня глубоко тронуло стихотворение Пушкина «Была пора…». Спустя 25 лет после того, как поэт впервые повстречался на пороге Лицея с друзьями и учителями, произошло много событий в личной и общественной жизни.

Лицей же остался для Пушкина островком тепла и взаимопонимания. Думаю, круг лицейских товарищей был для него настоящей семьёй, духовным пиром, где все собирались как братья.

Мне бы хотелось вспоминать свои школьные годы с такой же теплотой и, пусть не каждый год, но хотя бы иногда собираться таким же дружеским кругом.

20. Чему учит

Данное произведение напоминает нам о том, что нужно ценить своих друзей и те моменты прошлого, которые вас связывали.

Дружба вдохновляет и поддерживает человека, даже после смерти в сердцах друзей остаётся память о нём, а память – это и есть бессмертие.

Цели урока: продолжить знакомство с творчеством А.С.Пушкина; развивать

навыки самостоятельной работы с текстом, анализа текста, умение высказывать свое

мнение; воспитывать способности к самостоятельному осмыслению исторических

событий, отраженных в литературе.

Задачи:

- Образовательные: познакомить учащихся с посланиями и

стихотворениями поэта, расширить представления школьников о личности

А.С.Пушкина, совершенствовать навыки анализа поэтического текста, учить

выразительному чтению. - Развивающие: развивать образное мышление, память и внимание.

- Воспитывающие: воспитывать на примере жизни поэта умение дружить,

формирование гуманных отношений.

Оборудование: портрет и альбом поэта, иллюстрации портретов друзей

А.С.Пушкина, учебник, проектор, экран.

Эпиграф к уроку:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен …

Ход урока

I. Организационный момент урока.

– Ребята, мы знаем, что А.С.Пушкин гениальный национальный поэт.

(Гениальный, он открывает “золотой век”, эпоху реализма и закрывает эпоху

романтизма, образец русской классической литературы; национальный (народный).)

II. Проверка домашнего задания.

Записать в тетради основные темы поэзии А.С.Пушкина (выборочно).

– патриотическая тема;

– вольнолюбивая лирика;

– интимная лирика (тема дружбы и любви);

– тема о поэте и поэзии.

Игра-беседа.

Задание: подтвердите или опровергните предлагаемую информацию.

1. А.С.Пушкин родился В Петербурге. (Нет, В Москве.)

2. Няня научила Пушкина читать. (Нет, крепостной слуга, Никита Тимофеевич

Козлов.)

3. Лучшим другом и воспитателем Пушкина в детские годы была его няня

Арина Родионовна. (Да, правильно.)

4. В 15 лет он поступил в Царскосельский лицей. (Нет, в 12 лет.)

III. Работа по теме урока.

1. Вступительное слово учителя:

Тема “дружества” проходит через всю лирику А.С.Пушкина. Ни один русский поэт

не уделял так много внимания этой стороне человеческих отношений. Этой теме

посвящен цикл стихотворений о лицейском братстве, который открывает

“Воспоминания в Царском Селе” (1814) и завершает стихотворение “Была пора: наш

праздник молодой …” (1836). Общительный, умевший понимать и ценить людей,

Александр Сергеевич всегда имел много друзей.

Эпиграфом к уроку взяты строки из стихотворения поэта “19 октября”.

Александр Сергеевич воспевает союз верных товарищей, созданный “под сенью

дружных муз”. Автор в лирических зарисовках воссоздает облик своих

друзей-лицеистов: первого друга И.Пущина, Горчакова, Дельвига, Кюхельбекера

(показать слайды “Лицей”, “Лицейские друзья А.С.Пушкина”).

По словам А.С.Пушкина, дружба объединяет людей в крепкий союз на всю жизнь.

Чувство товарищества, преданность друзьям – все эти качества воспитал в Пушкине

Царскосельский лицей, ведь именно там он обрел верных, искренних и настоящих

друзей. Их объединяли вольность любовь к прекрасному и искусству.

Именно в лицее у Пушкина появляются настоящие друзья.

Впоследствии, как бы ни складывались обстоятельства и куда бы ни забрасывали

поэта судьба, он оставался преданным своим друзьям. На протяжении всей своей

жизни поэт пишет стихотворные послания своим друзьям: Дельвигу (1817), Чаадаеву

(1818,1821), Кюхельбекеру (1825), “Друзьям” (1822), Пущину (1817). И уже в

первых стихотворениях, посвященных теме дружбы, звучит мотив братства. В ранних

стихотворениях Пушкин призывает друзей наслаждаться жизнью, воспевает дружбу,

любовь, все радости жизни. Таково стихотворение “Пирующие студенты”.

2. а) Сообщение подготовленного ученика “Лицейские года А.С.Пушкина”.

б) Чтение наизусть стихотворения “И.И.Пущину” (читает подготовленный ученик).

3. Чтение стихотворения “Пирующие студенты”.

– Когда написано стихотворение? (Оно написано в 1814 году, во время учебы в

Царскосельском лицее).

– Что их всех объединяет? (Крепкая лицейская дружба)

– Найдите строки, где поэт подшучивает над другом?

– Кому он обращается? (Пушкин обращается к другу лицейских лет Дельвигу)

Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?

Проснись, ленивец сонный!

Ты не под кафедрой сидишь,

Латынью усыпленный,–

После окончания лицея в дружеской лирике А.С.Пушкина появляется мотив

прощания, разлуки с друзьями.

Особое место в лирике Пушкина занимают стихотворения, посвященные дню

открытия лицея. Этой дате поэт посвятил не одно произведение, ведь именно в

лицее он обрел верных друзей на всю жизнь.

4. Чтение и анализ стихотворения “19 октября 1825 года”.

– Когда оно написано? (Было написано во время ссылки в Михайловское, за 8

лет после окончания лицея, в период разлуки, в период одиночества.)

– Как начинается стихотворение? (Стихотворение начинается картиной осенней

природы.)

– Каким чувством проникнуто начало стихотворения “19 октября 1825”? (Поэту

грустно.)

– Почему ему грустно? (Ему грустно, потому что в праздничный день он не может

присоединиться к друзьям; он вынужден отмечать годовщину основания лицея в

одиночестве.)

– О каких друзьях он мрачно вспоминает в этот день? (Воспоминания о тех, кого

тоже нет в кругу друзей в этот день, – о рано скончавшемся Корсакове, об

отважном мореплавателе Матюшкине.)

– Как меняется тональность стихотворения “19 октября 1825”? Какие воспоминания и

мысли заставляют поэта забыть свою печаль и преодолеть чувство одиночества?

(Постепенно грусть сменяется воодушевлением, радостью. От тоски и одиночества

Пушкина спасают воспоминания о друзьях. Воспоминание о них наполняют его душу

радостью. Дружба спасает его от одиночества, помогает преодолеть мучительность

ссылки, дает ему надежду на будущую встречу с друзьями, веру в то, что их союз

ничто не в состоянии разрушить.)

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен –

Неколебим, свободен и беспечен,

Срастался он под сенью дружных муз.

Он вспоминает тех, кто не предал его в трудный час, тех, кто осмелился

посетить поэта в Михайловском: Пущина, Дельвига, Горчакова (стр. 243).

… здесь, в забытой сей глуши,

В обители пустынных вьюг и хлада,

Мне сладкая готовилась отрада:

Троих из вас, друзей моей души,

Здесь обнял я.

Даже сама мысль о друзьях помогает поэту преодолеть замкнутость “дома

опального”. Автор верит, что пройдет год, и следующий праздник он обязательно

отметит в кругу верных товарищей.

Но надеждам поэта не суждено было сбыться. 19 октября следующего они не

смогли отпраздновать вместе: в результате восстания 1825 года пятеро декабристов

были казнены, другие отправлены в ссылку в Сибирь. Но Пушкин был верным другом,

он всегда любил своих товарищей, никогда не забывал их. Свидетельство этому –

стихотворение 1827 года “19 октября 1827”.

5. Чтение стихотворения “19 октября 1827”.

– Прочитайте внимательно стихотворение. Какой вывод можно сделать? (В нем

автор благословляет друзей, желает им добра, поддерживает их, просит Всевышнего

помогать им во всем, чем бы они ни занимались и где бы ни находились)

6. Чтение стихотворения “Была пора: наш праздник молодой …”.

Последней для Пушкина 25-летней годовщине лицея посвящено стихотворение “Была

пора: наш праздник молодой … ”. Начало стихотворения возвращает поэта к

беззаботной лицейской поре. Пушкин сопоставляет здесь начало жизни с

беспечностью и зрелость с ее горьким опытом.

– О чем вспоминает поэт в этом стихотворении? (Пушкин с сожалением вспоминает

о былых годах.)

Меж нами речь не так игриво льется,

Просторнее, грустнее мы сидим,

И реже смех средь песен раздается,

И чаще мы вздыхаем и молчим.

(Поэт воссоздает историческую картину того, что довелось друзьям пережить за

эти 25 лет.)

Таким образом, дружба в этом стихотворении – это целая жизнь, прожитая

вместе, в течение которой друзья делили все радости и горе, взлеты и падения,

победы и неудачи, надежды и разочарования.

Время меняет и чувства, и мысли, и внешний облик человека, но не в состоянии

разрушить те узы дружбы, которые четверть века связывают этих уже немолодых

людей. Ведь они вместе пережили те грозные события: Отечественная война 1812

года, декабристское восстание на Сенатской площади.

IV. Итог урока:

– Какую роль играет дружба в жизни человека?

– Что значит быть хорошим другом?

– Нужна ли человеку дружба?

– Что вы узнали на этом уроке?

(Ответы учащихся.)

V. Домашнее задание:

1. Задание всем: Выучить наизусть стихотворение “Мой первый друг, мой друг

бесценный”.

2. Составить рассказ о своем друге или написать сочинение-миниатюра “Настоящий

друг” (задание для сильных учеников).

Была пора: наш праздник молодой

Сиял, шумел и розами венчался,

И с песнями бокалов звон мешался,

И тесною сидели мы толпой.

Тогда, душой беспечные невежды,

Мы жили все и легче и смелей,

Мы пили все за здравие надежды

И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш

С приходом лет, как мы, перебесился,

Он присмирел, утих, остепенился,

Стал глуше звон его заздравных чаш;

Меж нами речь не так игриво льется,

Просторнее, грустнее мы сидим,

И реже смех средь песен раздается,

И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз

Мы празднуем лицея день заветный.

Прошли года чредою незаметной,

И как они переменили нас!

Недаром — нет! — промчалась четверть века!

Не сетуйте: таков судьбы закон;

Вращается весь мир вкруг человека, —

Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,

Когда наш круг судьбы соединили,

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущенные народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то Славы, то Свободы,

То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей,

Как царь для нас открыл чертог царицын,

И мы пришли. И встретил нас Куницын

Приветствием меж царственных гостей.

Тогда гроза двенадцатого года

Еще спала. Еще Наполеон

Не испытал великого народа —

Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,

Со старшими мы братьями прощались

И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать

Шел мимо нас… и племена сразились,

Русь обняла кичливого врага,

И заревом московским озарились

Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон

Из пленного Парижа к нам примчался.

Какой восторг тогда пред ним раздался!

Как был велик, как был прекрасен он,

Народов друг, спаситель их свободы!

Вы помните — как оживились вдруг

Сии сады, сии живые воды,

Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он,

Взнесенну им над миром изумленным,

И на скале изгнанником забвенным,

Всему чужой, угас Наполеон.

И новый царь, суровый и могучий,

На рубеже Европы бодро стал,

И над землей сошлися новы тучи,

И ураган их…

- Следующий стих → Александр Пушкин — На статую играющего в свайку

- Предыдущий стих → Александр Пушкин — Родословная моего героя

Слушать аудио-стихотворение:

Читать стих поэта Александр Пушкин — Была пора, наш праздник молодой на сайте РуСтих: лучшие, красивые стихотворения русских и зарубежных поэтов классиков о любви, природе, жизни, Родине для детей и взрослых.

Pishi-stihi.ru »

Александр Пушкин

«Была пора: наш праздник молодой…» А. Пушкин

* * *

Была пора: наш праздник молодой

Сиял, шумел и розами венчался,

И с песнями бокалов звон мешался,

И тесною сидели мы толпой.

Тогда, душой беспечные невежды,

Мы жили все и легче и смелей,

Мы пили все за здравие надежды

И юности и всех ее затей.Теперь не то: разгульный праздник наш

С приходом лет, как мы, перебесился,

Он присмирел, утих, остепенился,

Стал глуше звон его заздравных чаш;

Меж нами речь не так игриво льется,

Просторнее, грустнее мы сидим,

И реже смех средь песен раздается,

И чаще мы вздыхаем и молчим.Всему пора: уж двадцать пятый раз

Мы празднуем лицея день заветный.

Прошли года чредою незаметной,

И как они переменили нас!

Недаром – нет! – промчалась четверть века!

Не сетуйте: таков судьбы закон;

Вращается весь мир вкруг человека, –

Ужель один недвижим будет он?Припомните, о други, с той поры,

Когда наш круг судьбы соединили,

Чему, чему свидетели мы были!

Игралища таинственной игры,

Металися смущенные народы;

И высились и падали цари;

И кровь людей то Славы, то Свободы,

То Гордости багрила алтари.Вы помните: когда возник лицей,

Как царь для нас открыл чертог царицын,

И мы пришли. И встретил нас Куницын

Приветствием меж царственных гостей.

Тогда гроза двенадцатого года

Еще спала. Еще Наполеон

Не испытал великого народа –

Еще грозил и колебался он.Вы помните: текла за ратью рать,

Со старшими мы братьями прощались

И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать

Шел мимо нас… и племена сразились,

Русь обняла кичливого врага,

И заревом московским озарились

Его полкам готовые снега.Вы помните, как наш Агамемнон

Из пленного Парижа к нам примчался.

Какой восторг тогда пред ним раздался!

Как был велик, как был прекрасен он,

Народов друг, спаситель их свободы!

Вы помните – как оживились вдруг

Сии сады, сии живые воды,

Где проводил он славный свой досуг.И нет его – и Русь оставил он,

Взнесенну им над миром изумленным,

И на скале изгнанником забвенным,

Всему чужой, угас Наполеон.

И новый царь, суровый и могучий,

На рубеже Европы бодро стал,

И над землей сошлися новы тучи,

И ураган их…

Октябрь 1836 г.

Анализ стихотворения Пушкина «Была пора: наш праздник молодой…»

Стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…», написанное в 1836 году, – одно из последних произведений Пушкина. Оно посвящено двадцатипятилетию со дня открытия Царскосельского лицея и выдержано в жанре дружеского послания. В первой строфе лирический герой вспоминает счастливые дни юности, когда товарищи собирались тесною толпой и «с песнями бокалов звон мешался». То беспечное в хорошем смысле слова время – пора надежд, мечтаний. Жизнь казалось легкой, а все дороги открытыми. Вторая строфа будто зеркально отражает первую. Герой с грустью констатирует: «Теперь не то…». Молодость ушла, стало меньше веселья на праздниках, песни практически перестали звучат, их сменило задумчивое молчанье. У читателей возникает ощущение, что каждая строка первой строфы во второй подается со знаком «минус». Подобная антитеза – противопоставление юности и зрелости – вполне традиционна. Она часто встречается и у других писателей.

Начало третьей строфы – логическое продолжение предыдущих рассуждений. Герой печально говорит:

Прошли года чредою незаметной,

И как они переменили нас!

Кажется, и дальше в стихотворении будет царить атмосфера грусти, но происходит неожиданный поворот: «Недаром – нет! – промчалась четверть века!». Затем следует определение закона судьбы:

Вращается весь мир вкруг человека, –

Ужель один недвижим будет он?

В тосте, произнесенном на дружеской пирушке, возникает философская проблематика. Человеческую жизнь Пушкин сравнивает с жизнью Вселенной. Внутренний мир человека он словно проецирует на мир Вселенной. В начале четвертой строфы лирический герой вновь обращается к товарищам, прося их припомнить, что вместе удалось им пережить. И здесь появляются «игралища таинственной игры». Через этот образ стихотворение выводится на совершенно другой уровень. Отходит на второй план дружеское застолье. Его сменяет нечто более глобальное – мировая история, в которую оказываются вписаны лицеисты. Впоследствии масштаб снова будет варьироваться. Например, в пятой строфе герой напрямую обращается к бывшим одноклассникам. При этом речь идет о воспоминаниях, доступных узкому кругу людей, – о том дне, когда Царскосельский Лицей впервые открыл свои двери для учеников.

Согласно свидетельствам современников, стихотворение Пушкин декламировал на последней в своей жизни встрече лицеистов. При этом поэт так разволновался и расчувствовался, что даже не смог завершить чтение.

- Анализ стихов

- Пушкин

- Была пора

В 1836 году Александр Сергеевич Пушкин пишет стихотворение, посвященное своему любимому лицею, в котором он когда-то учился. Произведение своего рода дружеское послание, которое он дарит своим товарищем по лицею. Через свое стихотворение автор передает эмоции, которые возникли у него во время учебы, он это выливает словно в исповедь. Встреча бывших лицеистов так впечатлила писателя, что он был взволнован до глубины души. Конечно же, главным местом встречи является лицей, он подталкивает сердце вспоминать прожитые былые времена. У кого-то здесь было что-то хорошее, было же и плохое, но это все часть человеческой жизни, от которой никуда не деться. Можно смело заявить, что многие перемены в жизни в момент юношества происходят именно во время учебы. Вот почему такого большого значения для Пушкина имел приезд и встреча с друзьями молодости.

Начинается стихотворение с того, как лирический герой вспоминает былые дни учебы, свою юность. Товарищи всегда собирались шумными компаниями, веселились, мечтали о будущем. В тот момент им казалось все таким легким и беззаботным, что будто бы все дороги перед ними открыты. Время ушедшей молодости автор вспоминает с большой грустью и тоскою на душе. Он жалеет, что ничего уже нельзя вернуть, а так хотелось бы. Пушкину снова хочется проснуться тем молодым беззаботным студентом, и продолжить свой праздник жизни. После этого, в строки стихотворения ложится жизненный зрелый опыт человека, который многое пережил после окончания училища. Герой стал уже более рассудителен, чем был раньше. Он словно грустит по этому поводу. Его уже не так радуют праздники, улыбка все реже появляется на лице. Он понимает, что молодость уже прошла, молчанье и задумчивость, сменили жажду жить и веселиться.

Герой словно просыпается от какого-то сна и недоумевает, он видит, что жизнь прошла, а он этого как-то не успел заметить. Он обращается к своим товарищам, предлагая им вместе вспомнить пережитое время. В душе возникает чувство радости и тоски в то же время, ведь свои двери студентам лицей открыл уже давно. И теперь у него новые дети, которых следует наставить на путь истинный, объяснив им ценности жизни. Герой замечает, что беседа в узком кругу с воспоминаниями, отходит на второй план, все больше друзья обсуждают другие мировые проблемы. Стихотворение дает понять не только ценность жизни и дружбы, это жизнь самого лицея, это и его история тоже. Автор вспоминает, как с лицея уходили на фронт старшие воспитанники, как теперь они восхваляют героизм этих молодых ребят.

Много воды утекло. Пушкин данным произведением словно пытается описать мимолетность жизни, ее быстротечность и безвозвратность. Своим лицеем автор гордится, он горд тем, что ему довелось здесь быть. Пушкин считает, что он лучшее учебное заведение страны, выпускающее настоящих достойных людей. Да пережитого было не мало, были и трудности и подъемы, но это память о жизни, и она запомниться надолго.

По плану 9 класс

История создания

Стихотворение «Была пора…» — одно из последних произведений А. С. Пушкина. Оно было написано в 1836 году к 25-летней годовщине со дня открытия Царскосельского лицея.

По воспоминаниям друзей, присутствовавших при чтении стихотворения на ежегодной годовщине 19 октября, поэт находился в сильнейшем волнении и не смог завершить декламацию.

Лицей был для Пушкина символом молодости, чести, ума, свободы и дружества, утраченной идиллией, с которой связывалось всё лучшее в его жизни.

Создавая произведение на столь сокровенную тему, поэт обобщил в нём личный опыт и собственную историко-философскую картину мира.

Лирика дружбы у Пушкина

Чувство дружбы, вынесенное из лицея, одушевляло поэта всю жизнь. Но с годами представление о дружбе менялось. Вот одно из лицейских стихотворений Пушкина – «Пирующие студенты» (1814). В этом стихотворении дружба воспевается как счастливый, но минутный союз вольности, радости, освобождения от всех уз, в том числе и от тягот учения, от «холодных мудрецов». Энному поэту важно, чтобы все его друзья объединились в общем настроении беззаботной радости. Ему весело и от собственного дара сочинительства – даже больше, даже чем от пунша. Энергия брызжет из него, он шутит и над собой, и над друзьями: «Дай руку, Дельвиг, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный! Ты не под кафедрой лежишь, Латынью усыпленный.». А теперь стихотворение «19 октября» написанное в Михайловском в 1825 году: «Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Прогоняет день как будто поневоле И скроется за край окружных гор…» Стихотворение начинается с ощущения жизненных потерь, осенней тоски. Но постепенно оно наполняется радостью одушевлением. Воспоминания о друзьях спасают от одиночества. Дружба здесь предстает как защита от «сетей судьбы суровой». Сама мысль о друзьях, разбросанных по всему свету, раздвигает границы жизни, помогает преодолеть замкнутость «дома опального». Дружба противостоит гонениям судьбы. Дружба раздвигает душевное пространство человека. В стихотворениях Пушкин ценит в друзьях не похожесть, а своеобразие. Не общее настроение он воспевает, как раньше, а верность «прекрасному союзу» и неповторимость каждого из друзей. Итак, дружба для поэта оказывается спасительной потому, что при всей своей суровости судьбы возможны «дни соединений». Дружба – это признание другого человеческого характера, другого пути, это душевная щедрость, а не самоутверждение. Такое понимание дружбы спасительно, потому что ведет к гармонии с миром. Дружба рождает благодарность, доброту. Не только «наставникам, хранившим юность нашу», воздает должное поэт. Он в одушевлении дружбы прощает даже гонителя, царя, хотя характеристика Александра I в этом стихотворении нисколько ни смягчена: «Он – раб молвы, сомнений и страстей». В этом прощении нет и намека на стремление заслужить благосклонность властителя, которым пронизаны, например. «Скорбные элегии» Овидия. Последняя для Пушкина лицейская годовщина отмечена стихотворением «Была пора: Наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался…»(1836). В сущности, начало его – это обобщенный образ стихотворения «Пирующие студенты», но написан он уже свободной рукой мастера. В стихотворении сопоставлены начало и конец жизни, одушевление и тишина. Время меняет и чувства, и облик людей. Но поэт утверждает, что «недаром… промчалась четверть века». Стихотворение, пронизанное рефреном «Вы помните…», восстанавливает историческую панораму века. «Припомните, о други. С той поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.» Дружба в этом стихотворении – единство поколения перед лицом истории, совместно прожитый век, с его тревогами, победами, иллюзиями, падениями и взлетами.

2254

человека просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение.

/ Сочинения / Пушкин А.С. / Разное / Лирика дружбы у Пушкина

Смотрите также по разным произведениям Пушкина:

Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре.

100% гарантии от повторения!

Проблематика

Стихотворение освещает основные вопросы человеческого бытия.

Кто мы? Зачем приходим в мир? В чём смысл жизни? Какой отпечаток оставляют наши поступки в памяти друзей, и значим ли мы что-нибудь для истории?

Начиная размышления о прошлом, Пушкин сопоставляет весёлые и полные вдохновения дни юности с грустным пиром настоящего, где всё меньше заздравных тостов и улыбок.

Отношение поэта к жизни меняется, он становится вдумчивее и серьёзнее, а судьбы его друзей, взвихренные мятежным ветром истории, заставляют задуматься о том, как мала человеческая жизнь перед лицом вечности.

Идея

Идея произведения состоит в том, что лицейский союз претерпел изменения с годами. Благородные юноши, мечтавшие о свободе, выросшие с именами героев войны 1812 года на устах, жестоко заплатили за верность идеалам.

Среди однокашников почти не осталось тех, с кем поэт разделял безудержные восторги молодости. Немногие же оставшиеся, как никто, понимают трагизм настоящего положения дел в России, но вынуждены молчать.

Несбывшиеся мечты о всеобщем равенстве и справедливости остались для друзей ностальгической грёзой.

Система образов

Центральным образом стихотворения является образ пира. «Праздник молодой», о котором говорится в первой строфе, был наполнен радостью, он дышал надеждами и мечтами.

Но постепенно встречи друзей становятся всё грустнее. С годами они всё больше напоминают поминальный пир. Таким поминовением становится рассказ о первых днях лицея.

Пушкин обращается к друзьям, вызывая в них воспоминания о любимом учителе Куницыне, об императоре Александре I, с триумфом вернувшемся в Россию после подписания Тильзитского мирного договора, о грозном Наполеоне, сумрачном «владыке полумира». Никого из этих людей уже нет в живых.

Недосказанность последней строфы как бы подчёркивает неумолимость времени, неизбежность забвения и обречённость на разлуку.

Подскажите анализ стих. Пушкина «Была пора: наш праздник молодой»

СергейЛ

Просветленный (41735) 8 лет назад

Стихотворение А. С. Пушкина «Была пора: наш праздник молодой… » было написано в 1836 году к 25-летней годовщине открытия Царскосельского лицея. Он был открыт 19 октября 1811 года в соответствии с указом императора Александра I, разработанным им при участии его сподвижника М. М. Сперанского. В лицей принимались мальчики 11–12 лет из дворянских семей для обучения различным наукам. Туда был отдан и юный Пушкин. Там поэт нашёл много товарищей, дружбу с которыми пронёс через всю свою жизнь: Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер, Вольховский, Матюшкин и многие другие. С тех пор они собирались каждый год вместе праздновать “лицея день заветный” и вспомнить “чему, чему свидетели мы были”. А ведь было чему…

Через месяц многонациональная армия французского императора перешла Неман. “Гроза двенадцатого года” проснулась. “Вы помните: текла за ратью рать” — мимо лицея для участия в войне шли колонны русской гвардии. Как хотелось лицеистам быть с ними на полях сражений! Многие даже пытались бежать; хотел уйти и Пушкин — не пустили.

Наполеон проиграл. Он так и не смог понять “великого народа”, не понял, почему эти варвары не сдались, почему не приняли его обещание отменить крепостное право (а он бы это сделал) и как эти почти безоружные крестьяне могли нанести такой урон его армии. Он отправлял послов к Кутузову, писал письма Александру I; он требовал, требовал мира. Вместо позорной сдачи Руси (у Пушкина именно: Руси) Наполеон получил зарево Москвы, ледяную катастрофу — Березину, Лейпциг, взятие Парижа, отречение от престола, “Сто дней”, развязку при Ватерлоо и, наконец, второй Парижский мир.

“Вы помните, как наш Агамемнон // Из пленного Парижа к нам примчался”. Так Пушкин пишет об императоре Александре I Благословенном. Это одна из самых загадочных фигур русской истории, “Агамемнон Европы” (Агамемнон — царь Микен, предводитель греков в Троянской войне). “Северный Сфинкс”, “Коронованный Гамлет”. Надо сказать, поэт относился к этому императору иронично (“Властитель слабый и лукавый, // Плешивый щёголь, враг труда”, “Я всех уйму с моим народом, — // Наш царь в конгрессе говорил”). Здесь же, спустя одиннадцать лет после его смерти, поэт отдаёт дань Александру I как человеку, бесспорно, одарённому и желавшему России счастья: “Как был велик, как был прекрасен он, // Народов друг, спаситель их свободы! ”, “И нет его — и Русь оставил он, // Взнесенну им над миром изумлённым”.

На острове Святой Елены умер Наполеон, гений, погубивший столько жизней из-за самолюбия и патриотизма. Скончался в Таганроге Александр. “И новый царь, суровый и могучий” в лице Николая I вступил на престол. Декабристы, среди которых было много лицеистов, в Сибири; ужесточается цензура, создаётся тайная полиция — появляется зажатый человек николаевской эпохи. Романтизм и рыцарство уходят. Вечная драма. Вечный пафос истории. Истории, которую Пушкин очень хорошо чувствует. Стихотворение так и осталось недописанным — через три месяца поэта убьют.

Сюжет

Сюжет стихотворения описывает рассвет лицейской юности, пору надежд и дружеских уверений.

Затем поэт рисует картину настоящего, краски которого потускнели и словно выцвели с годами:

Меж нами речь не так игриво льётся, Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздаётся, И чаще мы вздыхаем и молчим.

Оживить настоящее помогают воспоминания о днях основания лицея, образах любимых учителей, ореоле героико-патриотического величия, в котором выросли лицеисты.

Дни юности связаны для Пушкина с памятью о победе России в Отечественной войне 1812 года, с триумфом русского государя и европейским признанием.

Герои той исторической драмы покинули мир: нет больше императора Александра, нет и его противника, французского императора Наполеона. Наступает иная эпоха, вот-вот начнётся новый ураган…

Картинка к сочинению анализ стихотворения Была пора

«Была пора» Александр Пушкин

Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все за здравие надежды И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился, Он присмирел, утих, остепенился, Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея день заветный.

И как они переменили нас! Недаром — нет! — промчалась четверть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; Вращается весь мир вкруг человека,-

Припомните, о други, с той поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей, Как царь для нас открыл чертог царицын. И мы пришли. И встретил нас Куницын Приветствием меж царственных гостей,- Тогда гроза двенадцатого года Еще спала. Еще Наполеон Не испытал великого народа — Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И в сень наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас… и племена сразились, Русь обняла кичливого врага, И заревом московским озарились Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон Из пленного Парижа к нам примчался. Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он, Народов друг, спаситель их свободы! Вы помните — как оживились вдруг Сии сады, сии живые воды, Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он, Взнесенну им над миром изумленным, И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас Наполеон. И новый царь, суровый и могучий, На рубеже Европы бодро стал, И над землей сошлися новы тучи, И ураган их. . . . . . . . . .

Композиция

Линейная композиция произведения соответствует хронологии развития событий. Картины прошлого чередуются с эпизодами настоящего, создавая психологические контрасты.

- Первые три строфы представляют собой вступительную часть послания.

- Четыре следующие строфы, содержащие рефрен «вы помните» являются основной частью стихотворения.

- Завершением речи становится последняя неоконченная строфа.

Художественное своеобразие произведения

Звукопись стихотворения соответствует чуть приглушённой ностальгической интонации послания. Преобладают плавно звучащие соноры, ассонансы с «о», «а», «э».

Синтаксис стихотворения изобилует обращениями и риторическими вопросам, восклицательными предложениями.

По своей структуре предложения сложносочинённые и сложноподчинённые, среди них преобладают те, в которых реализуется причинно-следственная связь.

Лексика произведения в первых строфах приближена к современной поэту разговорной речи. Он обращается к друзьям, и каждое слово звучит естественно, непринуждённо.

О себе и товарищах поэт говорит без возвышенности: «пили», «беспечные невежды», «перебесились».

Последние строфы звучат более торжественно, в них встречаются старославянизмы («сии», «игралище», «взнесенну»), обращающие читателя к высоким предметам: истории страны и мира, судьбам государей.

Анализ стихотворения Пушкина «Была пора»

Стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…», написанное в 1836 году, — одно из последних произведений Пушкина. Оно посвящено двадцатипятилетию со дня открытия Царскосельского лицея и выдержано в жанре дружеского послания. В первой строфе лирический герой вспоминает счастливые дни юности, когда товарищи собирались тесною толпой и «с песнями бокалов звон мешался». То беспечное в хорошем смысле слова время — пора надежд, мечтаний. Жизнь казалось легкой, а все дороги открытыми. Вторая строфа будто зеркально отражает первую. Герой с грустью констатирует: «Теперь не то…». Молодость ушла, стало меньше веселья на праздниках, песни практически перестали звучат, их сменило задумчивое молчанье. У читателей возникает ощущение, что каждая строка первой строфы во второй подается со знаком «минус». Подобная антитеза — противопоставление юности и зрелости — вполне традиционна. Она часто встречается и у других писателей.

Начало третьей строфы — логическое продолжение предыдущих рассуждений. Герой печально говорит: Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас!

Кажется, и дальше в стихотворении будет царить атмосфера грусти, но происходит неожиданный поворот: «Недаром — нет! — промчалась четверть века!». Затем следует определение закона судьбы: Вращается весь мир вкруг человека, — Ужель один недвижим будет он?

В тосте, произнесенном на дружеской пирушке, возникает философская проблематика. Человеческую жизнь Пушкин сравнивает с жизнью Вселенной. Внутренний мир человека он словно проецирует на мир Вселенной. В начале четвертой строфы лирический герой вновь обращается к товарищам, прося их припомнить, что вместе удалось им пережить. И здесь появляются «игралища таинственной игры». Через этот образ стихотворение выводится на совершенно другой уровень. Отходит на второй план дружеское застолье. Его сменяет нечто более глобальное — мировая история, в которую оказываются вписаны лицеисты. Впоследствии масштаб снова будет варьироваться. Например, в пятой строфе герой напрямую обращается к бывшим одноклассникам. При этом речь идет о воспоминаниях, доступных узкому кругу людей, — о том дне, когда Царскосельский Лицей впервые открыл свои двери для учеников.

Средства художественной выразительности

В тексте стихотворения присутствуют эпитеты: «разгульный праздник», «таинственной игры», «изгнанником забвенным».

Живость молодого веселья передаёт олицетворение: «…наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался».

Ещё одно яркое олицетворение – «Русь обняла кичливого врага» — создаёт колоссальный по силе образ русской победы над французским войском. Действительно, войдя в Москву, армия Наполеона как бы попала в объятья русского пространства, но эти объятья оказались для захватчиков смертельными.

Метафоры, использованные поэтом, приобретают характер аллегорий, даже их названия пишутся с заглавной буквы:

И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.

Этой метафорой поэт хочет сказать, что народы проливали кровь во имя славы, свободы или личных амбиций своих предводителей.

Войну Пушкин образно именует «грозой двенадцатого года», а в конце стихотворения намекает на новый ураган. Так природные стихии сопоставляются с событиями человеческой истории.

Важную стилистическую роль в тексте играют анафоры. Вступительное «припомните» и четырёхкратное «вы помните» погружают аудиторию в глубину прошлого, настраивают на воспоминания.

«Была пора» А.Пушкин

«Была пора» Александр Пушкин

Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все за здравие надежды И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился, Он присмирел, утих, остепенился, Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас! Недаром — нет! — промчалась четверть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; Вращается весь мир вкруг человека,- Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей, Как царь для нас открыл чертог царицын. И мы пришли. И встретил нас Куницын Приветствием меж царственных гостей,- Тогда гроза двенадцатого года Еще спала. Еще Наполеон Не испытал великого народа — Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И в сень наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас… и племена сразились, Русь обняла кичливого врага, И заревом московским озарились Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон Из пленного Парижа к нам примчался. Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он, Народов друг, спаситель их свободы! Вы помните — как оживились вдруг Сии сады, сии живые воды, Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он, Взнесенну им над миром изумленным, И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас Наполеон. И новый царь, суровый и могучий, На рубеже Европы бодро стал, И над землей сошлися новы тучи, И ураган их.

Анализ стихотворения Пушкина «Была пора»

Стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…», написанное в 1836 году, — одно из последних произведений Пушкина. Оно посвящено двадцатипятилетию со дня открытия Царскосельского лицея и выдержано в жанре дружеского послания. В первой строфе лирический герой вспоминает счастливые дни юности, когда товарищи собирались тесною толпой и «с песнями бокалов звон мешался». То беспечное в хорошем смысле слова время — пора надежд, мечтаний. Жизнь казалось легкой, а все дороги открытыми. Вторая строфа будто зеркально отражает первую. Герой с грустью констатирует: «Теперь не то…». Молодость ушла, стало меньше веселья на праздниках, песни практически перестали звучат, их сменило задумчивое молчанье. У читателей возникает ощущение, что каждая строка первой строфы во второй подается со знаком «минус». Подобная антитеза — противопоставление юности и зрелости — вполне традиционна. Она часто встречается и у других писателей.

Начало третьей строфы — логическое продолжение предыдущих рассуждений. Герой печально говорит: Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас! Кажется, и дальше в стихотворении будет царить атмосфера грусти, но происходит неожиданный поворот: «Недаром — нет! — промчалась четверть века!». Затем следует определение закона судьбы: Вращается весь мир вкруг человека, — Ужель один недвижим будет он?

В тосте, произнесенном на дружеской пирушке, возникает философская проблематика. Человеческую жизнь Пушкин сравнивает с жизнью Вселенной. Внутренний мир человека он словно проецирует на мир Вселенной. В начале четвертой строфы лирический герой вновь обращается к товарищам, прося их припомнить, что вместе удалось им пережить. И здесь появляются «игралища таинственной игры». Через этот образ стихотворение выводится на совершенно другой уровень. Отходит на второй план дружеское застолье. Его сменяет нечто более глобальное — мировая история, в которую оказываются вписаны лицеисты. Впоследствии масштаб снова будет варьироваться. Например, в пятой строфе герой напрямую обращается к бывшим одноклассникам. При этом речь идет о воспоминаниях, доступных узкому кругу людей, — о том дне, когда Царскосельский Лицей впервые открыл свои двери для учеников.

Согласно свидетельствам современников, стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…» Пушкин декламировал на последней в своей жизни встрече лицеистов. При этом поэт так разволновался и расчувствовался, что даже не смог завершить чтение.

Актуальность

Стихотворение, написанное к годовщине со дня основания Царскосельского лицея, актуально для каждого, кто возвращается памятью сердца к дорогим событиям прошлого.

Воспоминания о друзьях юности, общих мечтах, идеалах, наставниках часто согревает людей на жизненном пути.

Образ пушкинского Лицея возникает в сознании как некая идеальная сущность, и мы невольно сравниваем молодость поэта с годами своего ученичества. Актуальность произведения состоит в обращении к вечной теме памяти, благодарности и дружбы.

Моё отношение

Меня глубоко тронуло стихотворение Пушкина «Была пора…». Спустя 25 лет после того, как поэт впервые повстречался на пороге Лицея с друзьями и учителями, произошло много событий в личной и общественной жизни.

Лицей же остался для Пушкина островком тепла и взаимопонимания. Думаю, круг лицейских товарищей был для него настоящей семьёй, духовным пиром, где все собирались как братья.

Мне бы хотелось вспоминать свои школьные годы с такой же теплотой и, пусть не каждый год, но хотя бы иногда собираться таким же дружеским кругом.

Анализ стихотворения Александра Пушкина «Была пора»

21 февраля 2016

Произведение «Была пора» А.С.Пушкин написал к юбилею родного лицея. Это своего рода исповедь, автобиографичное произведение. Писатель передал свои эмоции, которые сопровождали его на протяжении своего развития и обучения.

Первая часть стихотворения описывает беззаботную молодость. Это ощущение легкости и шумного веселья. В молодости невежество является постоянным спутником юношей. Писатель вспоминает это время с ностальгией и тоской. Ему хочется вернуться туда, окунуться в этот беззаботный праздник жизни.

Далее описывается более зрелый период. Человек становится более рассудительным, он не может так безудержно поддаваться эмоциям. Поэт сравнивает это состояние с грустью. И праздник уже не так весел, все так же поднимают чаши, но реже улыбаются. Такими описаниями двух жизненных циклов писатель показывает перемены студентов, которые окончили лицей.

В центре событий произведения, безусловно, лицей. Вокруг учебного заведения и происходят все перемены в жизни юношей. Очень точно А.С.Пушкин передал ощущение времени. Менялись цари, лилась кровь, но лицей существовал вопреки всему. Такие трагические исторические факты умело завуалированы.

Стихотворение не просто красивое сложение фраз, а целая история создания учебного заведения. Поэт вспомнил и указ царя, и первого руководителя лицея. Писатель в подробностях описал проводы на фронт старших воспитанников лицея, свои переживания, связанные с наступлением Наполеона. Таким образом, автор восхваляет героизм воспитанников и показывает, какое место в системе образования лицея занимает патриотизм.

В конце произведения писатель возвышает Русь, ее мощь и могущество. Автор показывает в полной мере свой патриотизм и любовь к родине. Он гордится лицеем и заслужено определяет его как лучшее учебное заведение для ярких и талантливых представителей русского народа, каким и являлся он сам. В произведении изложен весь путь становления лицея, трудности и тяготы трагических событий и своеобразный прогноз на будущее.

Рекомендуется к прочтению:

Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все за здравие надежды И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился, Он присмирел, утих, остепенился, Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами речь не так игриво льется, Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас! Недаром — нет! — промчалась четверть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; Вращается весь мир вкруг человека, — Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры, Когда наш круг судьбы соединили,

Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей, Как царь для нас открыл чертог царицын, И мы пришли. И встретил нас Куницын Приветствием меж царственных гостей. Тогда гроза двенадцатого года Еще спала. Еще Наполеон Не испытал великого народа — Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И в сень наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас. и племена сразились, Русь обняла кичливого врага, И заревом московским озарились Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон Из пленного Парижа к нам примчался. Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он, Народов друг, спаситель их свободы! Вы помните — как оживились вдруг Сии сады, сии живые воды, Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он, Взнесенну им над миром изумленным, И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас Наполеон. И новый царь. суровый и могучий, На рубеже Европы бодро стал, И над землей сошлися новы тучи, И ураган их.

Воспроизводится по изданию: А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. М. ГИХЛ, 1959—1962. Том 2. Стихотворения 1823–1836.

© Электронная публикация РВБ, 20002017. Версия 5.0 от 1 декабря 2020 г.

Была пора: наш праздник молодой… (Пушкин)

Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все за здравие надежды И юности и всех её затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился, Он присмирел, утих, остепенился, Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами речь не так игриво льётся, Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздаётся, И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас! Недаром — нет! — промчалась четверть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; Вращается весь мир вкруг человека, — Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей, Как царь для нас открыл чертог царицын, И мы пришли. И встретил нас Куницын Приветствием меж царственных гостей. Тогда гроза двенадцатого года Ещё спала. Ещё Наполеон Не испытал великого народа — Ещё грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И в сень наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас… и племена сразились, Русь обняла кичливого врага, И заревом московским озарились Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон Из пленного Парижа к нам примчался. Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он, Народов друг, спаситель их свободы! Вы помните — как оживились вдруг Сии сады, сии живые воды, Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он, Взнесённу им над миром изумленным, И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас Наполеон. И новый царь, суровый и могучий, На рубеже Европы бодро стал, И над землей сошлися новы тучи, И ураган их…

Пушкин, 1836

Последняя «лицейская годовщина» Пушкина, написанная к двадцатипятилетию основания лицея. Осталась незаконченной.

Куницын, Александр Петрович (1783—1840) — русский юрист, преподаватель «нравственных и политических наук» в Царскосельском лицее, один из самых любимых и уважаемых профессоров Пушкина, известный своими передовыми убеждениями. Наш Агамемнон — Александр I, называвшийся так по имени могущественнейшего греческого царя, возглавлявшего других греческих царей в Троянской войне. Новый царь — Николай I.

Пушкин начал читать стихи 19 октября 1836 г. на собрании лицеистов у М. Л. Яковлева, но от волнения закончить чтения не мог.

«Была пора» А.Пушкин

«Была пора» Александр Пушкин

Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все за здравие надежды И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился, Он присмирел, утих, остепенился, Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами речь не так игриво льется. Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея день заветный. Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас! Недаром — нет! — промчалась четверть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; Вращается весь мир вкруг человека,- Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры, Когда наш круг судьбы соединили, Чему, чему свидетели мы были! Игралища таинственной игры, Металися смущенные народы; И высились и падали цари; И кровь людей то Славы, то Свободы, То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей, Как царь для нас открыл чертог царицын. И мы пришли. И встретил нас Куницын Приветствием меж царственных гостей,- Тогда гроза двенадцатого года Еще спала. Еще Наполеон Не испытал великого народа — Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И в сень наук с досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шел мимо нас… и племена сразились, Русь обняла кичливого врага, И заревом московским озарились Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон Из пленного Парижа к нам примчался. Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он, Народов друг, спаситель их свободы! Вы помните — как оживились вдруг Сии сады, сии живые воды, Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он, Взнесенну им над миром изумленным, И на скале изгнанником забвенным, Всему чужой, угас Наполеон. И новый царь, суровый и могучий, На рубеже Европы бодро стал, И над землей сошлися новы тучи, И ураган их.

Анализ стихотворения Пушкина «Была пора»

Стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…», написанное в 1836 году, — одно из последних произведений Пушкина. Оно посвящено двадцатипятилетию со дня открытия Царскосельского лицея и выдержано в жанре дружеского послания. В первой строфе лирический герой вспоминает счастливые дни юности, когда товарищи собирались тесною толпой и «с песнями бокалов звон мешался». То беспечное в хорошем смысле слова время — пора надежд, мечтаний. Жизнь казалось легкой, а все дороги открытыми. Вторая строфа будто зеркально отражает первую. Герой с грустью констатирует: «Теперь не то…». Молодость ушла, стало меньше веселья на праздниках, песни практически перестали звучат, их сменило задумчивое молчанье. У читателей возникает ощущение, что каждая строка первой строфы во второй подается со знаком «минус». Подобная антитеза — противопоставление юности и зрелости — вполне традиционна. Она часто встречается и у других писателей.

Начало третьей строфы — логическое продолжение предыдущих рассуждений. Герой печально говорит: Прошли года чредою незаметной, И как они переменили нас! Кажется, и дальше в стихотворении будет царить атмосфера грусти, но происходит неожиданный поворот: «Недаром — нет! — промчалась четверть века!». Затем следует определение закона судьбы: Вращается весь мир вкруг человека, — Ужель один недвижим будет он?

В тосте, произнесенном на дружеской пирушке, возникает философская проблематика. Человеческую жизнь Пушкин сравнивает с жизнью Вселенной. Внутренний мир человека он словно проецирует на мир Вселенной. В начале четвертой строфы лирический герой вновь обращается к товарищам, прося их припомнить, что вместе удалось им пережить. И здесь появляются «игралища таинственной игры». Через этот образ стихотворение выводится на совершенно другой уровень. Отходит на второй план дружеское застолье. Его сменяет нечто более глобальное — мировая история, в которую оказываются вписаны лицеисты. Впоследствии масштаб снова будет варьироваться. Например, в пятой строфе герой напрямую обращается к бывшим одноклассникам. При этом речь идет о воспоминаниях, доступных узкому кругу людей, — о том дне, когда Царскосельский Лицей впервые открыл свои двери для учеников.

Согласно свидетельствам современников, стихотворение «Была пора: наш праздник молодой…» Пушкин декламировал на последней в своей жизни встрече лицеистов. При этом поэт так разволновался и расчувствовался, что даже не смог завершить чтение.

Историко-культурный комментарий к стихотворению А. С. Пушкина «Была пора: наш праздник молодой…»

Стихотворение А. С. Пушкина «Была пора: наш праздник молодой…» было написано в 1836 году к 25-летней годовщине открытия Царскосельского лицея. Он был открыт 19 октября 1811 года в соответствии с указом императора Александра I, разработанным им при участии его сподвижника М. М. Сперанского. В лицей принимались Мальчики 11-12 лет из дворянских семей для обучения различным наукам. Туда был отдан и юный Пушкин. Там поэт нашел много товарищей, дружбу с которыми пронес через всю свою жизнь: Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер, Вольховский, Матюшкин и многие другие.

С

тех пор они собирались каждый год вместе праздновать «лицея день заветный» и вспомнить «чему, чему свидетели мы были». А ведь было чему…

В России исторический ХIХ век начался в ночь на 12 марта 1801 года убийством императора Павла I. При нем русско-французские отношения носили противоречивый характер — от полного разрыва к дружбе. Новый император Александр I сначала миролюбиво отнесся к Наполеону, но убийство невинного герцога Энгиенского и принятие первым консулом титула императора в 1804 году стало причиной вступления России в антифранцузскую коалицию, куда еще входила Англия и Австрия . Результатом