Литературный вечер,

посвящённый памяти И.АБунина

Сценарий

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и вечного.

И.А.Бунин

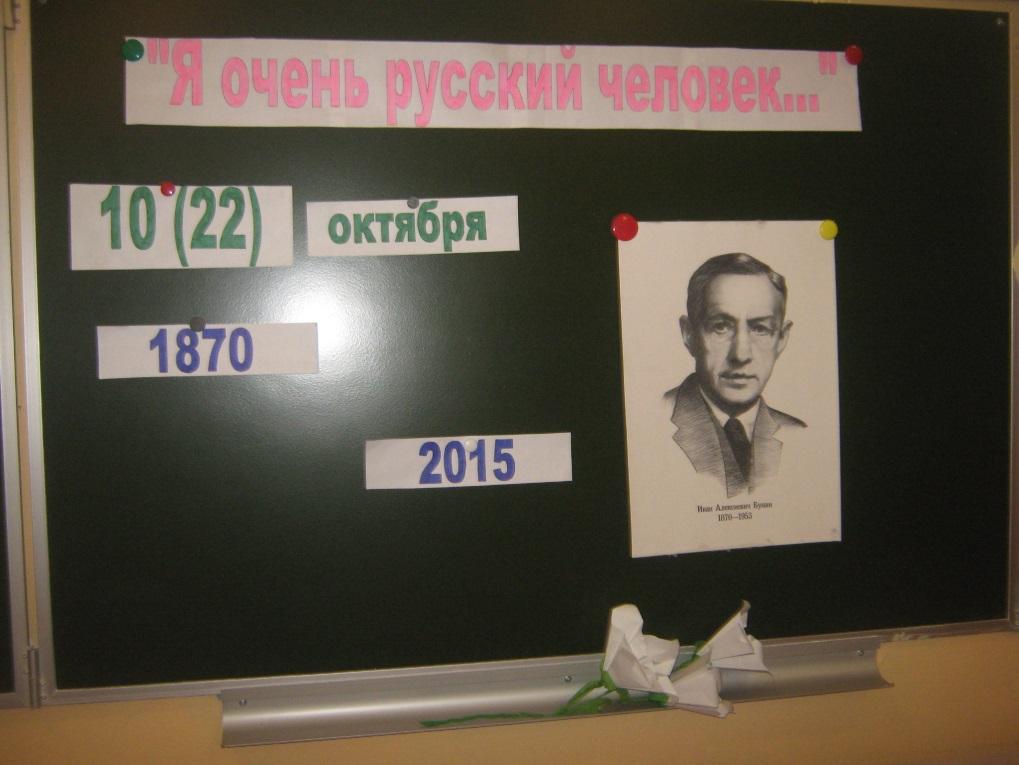

Оборудование: портрет Бунина, годы жизни ( 1870-1953),

книжная выставка

чтение стихотворений сопровождается

записями музыки С.В.Рахманинова

На фоне музыки С.В.Рахманинова ( « Вокализ» ) звучит стихотворение «Родине »

Чтец 1.

Они глумятся над тобою

Они, о Родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом чёрных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей-

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей.

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни вёрст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Ведущий 1.

Это стихотворение было написано более ста лет назад, но, не правда ли, звучит очень современно, словно появилось оно в наши дни?! Автор его, Иван Алесеевич Бунин, писатель счастливой и трагической судьбы. Счастливой потому, что он был наделён высочайшим художественным даром. И трагической, — потому чтение 33 лет он жил на чужбине,

оторванный от Родины, от России, от всего, что было так дорого его сердцу, что он так страстно любил, и что писало его творчество.

Родился Бунин в Воронеже, в мелкопоместной дворянской семье, в ту самую пору, когда бедность постучалась в ворота многих дворянских усадеб. Но родословная Бунина вызывала в нём неизменное чувство гордости: к роду Буниных принадлежали Василий Андреевич Жуковский и дворянская поэтесса Анна Бунина.

Детство писателя прошло в Орловском подстепье, на хуторе Бутырки, в имении бабушки, в старинном доме, смотревшем своими цветными стёклами в бескрайние дали. Хлеба подходили к самому крыльцу.

Здесь, среди неброской в своём очаровании русской природы, среди богатейшего языка, который дал миру величайших художников: Толстого, Тургенева,Тютчева,Фета, формировался будущий писатель. Здесь он научился видеть и слышать мир.

Ведущий. Дано ему было от природы, правда, очень и очень много.В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» читаем : «… Зрение у меня было такое, что я видел семь звёзд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…», « было такое обоняние, что отличал запах росистого лопуха от сырой траы». Он был столь одарён артистически, что Станиславский уговаривал его войти в труппу художественного театра и сыграть роль Гамлета. О его феноменальной наблюдательности ходили легенды: три минуты понадобилось ему, по свидетельству Горького, чтобы не только запомнить и описать внешность, костюм, приметы, вплоть до неправильного ногтя у незнакомца, но и определить его жизненное положение и профессию.

Ведущий 2. Талант его, огромный, бесспорный, был однако оценён современниками не сразу, но с годами всё больше и больше. Его заметили Толстой, Чехов. Горький сказал: «… выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет…»

В литературу Бунин пришёл как поэт. В девятнадцать лет он покинул родовое гнездо и , по словам матери, « с одним крестом на груди» ушёл в мир. Он переменил множество профессий – корректора, библиотекаря, статиста, владельца книжной лавки…»

Первый сборник стихов вышел в Орле в 1891 году. Бунина причислили к эпигонам дворянской поэзии. Сам он отрицал это. Впрочем, давайте послушаем его стихи!

( звучит «музыкальный момент» С.В.Рахманинова на фоне утихающей музыки идет чтение)

Чтец 2.

Туманный серп, неясный полумрак,

Свинцово-тусклый блеск железной крыши,

Шум мельницы, далёкий лай собак,

Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,

Свежо и сладко пахнет можжевельник,

И сонно, сонно светится сквозь ельник

Серпа зеленоватое пятно.

«Апрель»

Чтец 3.

Мы рядом шли, нона меня

Уже взглянуть ты не решалась,

И в ветре мартовского дня

Пустая наша речь терялась.

Сквозь сад, где падали капели,

Бледна была твоя щека,

И как цветы глаза синели.

Уже полураскрытых уст

Я избегал касаться взглядом,

Но был ещё блаженно пуст

Тот дивный мир, где шли мы рядом.

Ведущий 3.

Да, именно « любовь и радость бытия» были главными в его поэзии. Но Бунин не просто писал, он философствовал.

( Звучит стихотворение « Вечер» )

Чтец 4.

О счастье мы всегда лишь вспроминаем.

А счастье всюду.Может быть оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе лёгким белым краем

Встаёт, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне…

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Ведущий 1.

Любовь и смерть – две великие тайны. Они идут рядом в творчестве Бунина.

«Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена». Это слова из рассказа Тёмные аллеи», который дал название целому циклу, куда вошло 38 рассказов. Впервые сборник вышел в 1943 году в Нью-Йорке, к воличестве 600 экземпляров, а вошло всего лишь 11 рассказов.

В полном составе эта книга вышла в 1946 году в Париже. Она единственная в своём роде в русской литературе. Тридцать восемь новелл этого сборника дают великое разнообразие незабываемых женских типов: Руся, Натали, Галя Ганская, героиня «Чистого понедельника»… Вблизи них – мужские характеры беглы, статичны. Часто это лишь фон для женщины.

Ведущий 2.

Да, любовь у Бунина – это тайна. И не каждому, по его мнению, дано прикоснуться к ней. Это могут сделать лишь избранные.Любовь у Бунина – невыносимое счастье, трагедия, рок.

Натура эмоциональная, страстная, Бунин за свою жизнь пережил несколько глубоких потрясений. Можно сказать, что

Четыре музы сопровождали его, вдохновляли, давали огрмную радость. Каждая из них в жизни Бунина представляет особенную эпоху. ЭтоВарварв Пащенко, Анна Цакни, Вера Николаевна Муромцева-Бунина и Галина Кузнецова…

Лёгкое дыхание любви не обошло Бунина, как не обошли его жизнь и великие социальные потрясения.

( Звучит музыка С.В.Рахманинова: «Прелюдия» ор.23,№6)

Таким потрясением, страшным сном для Бунина была революция 1917 года. Вот как он писал об этом в « Окаянных днях»:

Ведущий 3.

«… в мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна… где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось кокое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество»

Ведущий Горечью, недоумением, гневом проникнуты страницы дневника, описывающие впечатления от поездки в Петербург: «…Невский был затоплен серой толпой, солдатнёй в шинелях внакидку, неработающими рабочими,гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами. И похабными карточками, и всем, чего попросишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов…»

( Звучит стихотворение « День памяти Петра» )

Чтец 1.

«Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия…»

О, если б узы гробовые

Хоть на единый миг земной

Поэт и Царь расторгли ныне!

Где град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Хлябь, хаос – царство Сатанв,

Губящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией,

Восстал на Божий строй и лад –

И скрыл пучиной окаянной

Великий и вященный Град,

Петром и Пушкиным созданный.

И всё ж придёт , придёт пора

И воскресенья и деянья,

Прозрения и покаянья.

Россия! Помни же Петра .

Пётр значит Камень. Сын Господний

На Камени созиждит храм

И скажет: « Лишь Петру я дам

Владычество над преисподней».

Ведущий 1.

Для Бунина с «великой Россией» было покончено уже в феврале 1917 года. Он отверг временное правительство и его лидеров и решительно не принял большевиков.

В мае 1918 года он покинул Москву, уехав в Одессу . А в январе 1920-го – навсегда простился с Россией .

Горько отразилось бездомье в творчестве писателя

Чтец 2. ( Звучит стихотворение « У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»

Ведущий 2 . Оторванность от Родины заставила его замолчать на время, а потом и надолго загрустить.

Чтец 3.

Душа навеки лишена

Былых надежд, любви и веры.

Потери нам даны без меры,

Презренье к ближнему – без дна.

Для ненависти, отвращенья

К тому, кто этим ближним был,

Теперь нет даже выраженья:

Нас Бог и этого лишил.

И что мне будущее благо

России, Франции! Пускай

Любая буйная ватага

Трамвай захватывает в рай.

Ведущий 3.

Эмиграция глубоко и последовательно повлияла на творчество Бунина. Остро выступает в его произведениях ощущение бренности всего существа – женской красоты, славы, счастья, могущества. « Всё проходит.Всё вечно!» -этим

Бунин как бы пытается утолить своё горе. Но ничто не может заставить его отказаться от мыслей о России. Как бы далеко он ни жил, Россия была неотторжима от него. Хотя была уже не той, которая начиналась за окном в сад.

Чтец 4.

Зарос крапивой и бурьяном

Мой отчий дом. Живи мечтой,

Надеждами, самообманом!

А дни проходят чередой,

Ведут свой круг однообразный,

Не отступая ни на миг

От пожелтевших, пыльных книг

Да от вестей о безобразной,

Несчастной, подлой жизни там,

Где по родным, святым местам,

По ниве тучной и обильной

И по моим былым следам

Чертополох растёт могильный.

Ведущий 1.

Память о России возвращалась всё чаще: в короткие рассказы, зарисовки. Она стала главной в его единственном романе « Жизнь Арсеньева». Размышления Бунина устремлены в завтрпшний день.

Размышляя о той национальной гордости, какая от века присуща русскому человеку, Бунин вопрошает: « Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены?» Настойчиво повторяет Бунин

мысль « о конце » России и опровергает сам себя: любовь к России звучит во всём строе произведения, этой льбовью пронзены его герои.

Ведущий 2.

В эту пору Бунин воспринимался современниками как живой классик. В 1933 году он первым среди русских писателей был удостоен Нобелевской премии в области литературы. В официальном сообщении говорилось: « Решением Шведской Академии от 9 сентября 1933 года Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер». Немалую роль в этом сыграли первые части «Жизни Арсеньева».

Ведущий 3.

Но радость по поводу присуждения высокой премии была неполной. Жизнь в прекрасной, но чужой стране, среди чужого языка, неприятие массовой западной культуры, тоска по России — вот чем были заполнены будни писателя. Праздников

Было мало. Они остались в далёком прошлом и связаны были с молодостью и опять с Россией.

Ведущий 1.

Желание вернуться в Россию было острым и сильным. Накануне войны, в 1939 году, Бунин пишет письмо Сталину с просьбой о возвращении. Письмо было отправлено Алексеем Николаевичем Толстым в Кремлёвскую экспедицию.

Письмо осталось без ответа.

Пять долгих лет войны Бунин провёл в Грассе, жадно следя за ходом битвы, которая развёртывалась на просторах его великой России. В дневнике отражены переживания писателя: « Доживу ли?..»

Бунин наотрез отказался сотрудничать в профашистских изданих, проклинал Гитлера, называл его открыто параноиком. Мысль о Родине была главной: « Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает».

Но на Родину он так и не вернулся.

Чтец 1.

Звучит стихотворение Бунина « Я опять одинок »

Ведущий 2.

Свою последнюю дневниковую запись он сделал 2 мая 1953 года: « Это всё-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!.. И я только тупо, умом, стараюсь усомниться, устрашиться!»

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин скончался. На смятой простыне лежал много раз читанный том « Воскресения!»

Ведущий 3.

Отпевание было торжественным в русской церкви на улице Дарю, при небывало громадном стечении народа. Многие плакали, словно прощались с самым близким человеком. Все газеты – и русские и французские – поместили обширные некрологи.

Ведущий 1.

Похороны были много позже – на восходе солнца, в очень морозный день 30 января 1954 года.Русское кладбище под Парижем Сен-Женевье-де-Буа было заметено глубокими снегами – лмшь кресты печально возносились к небу.

На похоронах было одиннадцать человек.

Чтец 2.

( Звучит стихотворение « Молчат гробницы, мумии и кости…»

Ведущий 2.

Бунин служил слову более пятидесяти лет. Как никто другой, он помнил о связи времён, о необходимости бережно относиться к прошлому России, её традициям, о роковом пренебрежении ими.

Давайте же и мы будем помнить об этом.

( Звучит музыка С.В.Рахманинова: « Прелюдия» ор.32,№12 соль минор)

Н.П.Ф.

Вступительное слово, ученики читают стихотворение «Листопад»:

22 октября 145 лет назад

родился великий русский писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин……

(Фёдорова А., Капитульская Ю., Матвеева А., Мозгович В.,

Сиротин В.,)

Отец, Алексей Николаевич, помещик

Орловской и Тульской губернии был вспыльчивый, азартный, более всего любящий

охоту и пение под гитару старинных романсов. В конце концов он, из-за

пристрастия к вину и картам, растратил не только собственное наследство, но и

состояние жены. Отец был на войне, волонтером, в крымской кампании, любил

прихвастнуть знакомством с самим графом Толстым, тоже севастопольцем.

Но несмотря на эти

пороки, его все очень любили за веселый нрав, щедрость, художественную

одаренность. В его доме никогда никого не наказывали. Ваня рос, окруженный

лаской и любовью. Мать проводила с ним все время и очень его баловала.

Степан:

Мать Ивана Бунина была

полной противоположностью мужу: кроткой, нежной и чувствительной натурой,

воспитанной на лирике Пушкина и Жуковского и занималась, в первую очередь,

воспитанием детей…

Вера Николаевна

Муромцева, жена Бунина, вспоминает: «Мать его, Людмила Александровна,

всегда говорила мне, что «Ваня с самого рождения отличался от остальных

детей», что она всегда знала, что он будет «особенный», «ни

у кого нет такой тонкой души, как у него»:

Стихотворение

«Матери» (Григорьева Алёна)

Н.П.Ф.

Старший брат

Бунина — Юлий Алексеевич оказал большое влияние на формирование

писателя. Он был для брата как бы домашним учителем. Иван Алексеевич писал о

брате: «Он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной

языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных

наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе».

Юлий поступил в

университет, кончил курс, затем перешел еще на юридический, закончил гимназию с

отличием. Ему прочили научную карьеру, но он увлекся другим: без конца читал

Чернышевского и Добролюбова, сошелся с молодой оппозицией, вступил в

революционно-демократическое движение, «ушел в народ» . Был

арестован, отсидел некоторый срок, затем сослан в родные места.

Воспоминание

о детстве «Густой зелёный ельник у дороги» (Усманов Алишер)

Степан.

В 1881 году

поступил в гимназию в Ельце, но проучился там всего пять лет, так как на

образование младшего сына у семьи не было средств.

Дальнейшее

образование проходило в домашних условиях: полностью освоить программу

гимназии, а затем и университета Ивану Бунину помог его старший брат Юлий,

к тому времени окончивший университет, пробывший год в тюрьме по политическим

мотивам и высланный на три года домой.

В мае 1887 года

произведение юного писателя впервые появилось в печати: петербургский

еженедельный журнал «Родина» опубликовал одно из его

стихотворений.

Н.П.Ф.

Самостоятельная

жизнь началась с весны 1889 года: Иван Алексеевич Бунин вслед за

братом Юлием переселился в Харьков.

Вскоре побывал в

Крыму, а с осени стал работать при «Орловском вестнике».

В 1891 году в

приложении к газете «Орловский вестник» вышла его ученическая книжка

«Стихотворения. 1887-1891».

Тогда же Иван

Бунин познакомился с Варварой Владимировной Пащенко, работавшей

корректором газеты «Орловский вестник». В 1891 году они стали жить

одной семьей, но так как родители Варвары Владимировны были против этого брака,

супруги жили невенчанные.

В 1892 году они

переехали в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро

губернского земства. Иван Бунин поступил на службу библиотекарем земской

управы, а затем — статистиком в губернскую управу. В период жизни в Полтаве

познакомился с Л.Н. Толстым. В разное время работал корректором,

статистиком, библиотекарем, газетным репортером.

Степан.

Позже, в 1895

году Иван Алексеевич Бунин переехал в Москву.

Вторая жена писателя

— Анна Николаевна Цакни — гречанка, дочь революционера и эмигранта Н.П.

Цакни. Семейная жизнь опять оказалась неудачной и в 1900 году супруги

развелись, а в 1905 году скончался их сын Николай.

В августе 1900-го

Аня родила сына. Но Коленька не прожил и пяти лет, скончавшись в январе 1905

года от менингита. Горе Бунина было безмерно, он не расставался с фотографией

ребенка во всех своих странствованиях. Анна после смерти сына замкнулась, ушла

в себя, не хотела жить. Через годы пришла в себя, но замуж второй раз не вышла.

Но все это время не хотела давать ему развод. Даже тогда, когда он связал свою

жизнь с Верой…

Васильева Ангелина, Вечер

Н.П.Ф.

Литературная

известность к Ивану Бунину пришла в 1900 году после выхода в свет рассказа

«Антоновские яблоки» (отрывок Н.П.Ф.)

Степан.

В 1906 году в

Москве познакомился с Верой Николаевной Муромцевой, ставшей в 1907

году его женой и верной спутницей до конца жизни. Она

принадлежала к дворянской профессорской старой московской семье. Спокойна,

рассудительна, умна, прекрасно воспитана, знала четыре языка, неплохо владела

пером, занималась переводами… Вера Николаевна стала «госпожой

Буниной» уже в 1906 году, официально зарегистрировать свой брак они смогли

лишь в июле 1922 года во Франции.

Муромцева, обладая

незаурядными литературными способностями, оставила замечательные литературные

воспоминания о своём муже («Жизнь Бунина», «Беседы с

памятью»).

В 1907 году

писатель с женой В.Н.Муромцевой отправились в путешествие по странам Востока —

Сирии, Египту, Палестине., затем в Европу, а затем в Египет и на Цейлон.

Н.П.Ф.

В 1909 году

Российская Академия наук избрала Ивана Алексеевича Бунина почетным академиком

по разряду изящной словесности. Бунину трижды присуждалась Пушкинская премия. В

1909 году он был избран академиком по разряду изящной словесности, став самым

молодым академиком Российской академии.

В 1912 году, в связи

с 25-летием творческой деятельности писателя, в Московском университете

состоялось его чествование; в этом же году он был избран почетным членом

Общества любителей российской словесности (в 1914-1915 являлся председателем

этого общества).

Степан.

В ноябре-декабре

1911 года, будучи за границей в Турции и Италии, Бунин закончил знаменитую

повесть «Суходол», написал рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок» и «Ночной

разговор». Писал Бунин очень быстро и тут же отправлял готовые тексты в

петербургские журналы.

Публикация

бунинских рассказов «Деревня» и «Суходол» вызвала в России неоднозначную

реакцию: черносотенная критика писала, например, что изображение Буниным

русской деревни – это «опачкивание народа, поэзия дурных запахов, миллионы блох

и вшей, портянки и портянки».отрывок зачитать (Н.П.Ф.)

Степанов

Денис.Родине

Н.П.Ф.

К Февральской и

Октябрьской революциям 1917 года Иван Алексеевич Бунин отнесся крайне

враждебно и воспринимал их как катастрофу. 21 мая 1918 года он уехал из

Москвы в Одессу, а в феврале 1920 года эмигрировал сначала на Балканы, а

затем во Францию.

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.

Как горько было сердцу молодому,

Когда я уходил с отцовского двора,

Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,

Как бьётся сердце, горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом

С своей уж ветхою котомкой!

Трагически пережив

Октябрьский переворот, Бунин вместе с женой Верой Николаевной Муромцевой

уезжает в эмиграцию. В течение этих лет ведёт дневник

«Окаянные дни», частично утерянный, поразивший современников точностью языка и

страстной ненавистью к большевикам.

После целого ряда

испытаний Бунины остаются во Франции, где пройдет практически вся вторая

половина жизни писателя, отмеченная написанием 10 книг, сотрудничеством с

ведущим «толстым» журналом русского зарубежья «Современными записками»,

созданием романа «Жизнь Арсеньева».

СТЕПАН.

В 1933 году

Ивану Алексеевичу Бунину, первому из русских писателей, была присуждена Нобелевская

премия по литературе: «за правдивый артистичный та-лант, с которым он

воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».

В

1934 г. в берлинском издательстве «Петрополис» начинает выходить 11-томное

собрание сочинений Бунина, которое он сам будет считать наиболее полно

выражающим авторскую волю.

В 1936 году

Бунин отпpавился в путешествие в Геpманию и впеpвые он столкнулся с фашистскими

пpядками; его аpестовали, подвеpгли бесцеpемонному и унизителиному обыску.

В октябpе

1939

года Бунин поселился во французском городе Гpассе, пpожил здесь всю

войну. Здесь он написал книгу «Темные аллеи» — pасскзы о

любви, как он сам сказал, » о ее «темных» и чаще всего очень

мpачных и жестоких аллеях.». Эта книга, по словам Бунина, «говоpит

о тpагичном и о многом нежном и пpекpасном,- думаю, что это самое лучшее и

самое оpигинальное, что я написал в жизни».

Во время немецкой

оккупации Франции в грасском убежище Буниных прячутся разыскиваемые евреи.

Н.П.Ф.

В конце 1940-х

Бунин осторожно идет на сближение с советскими представителями во Франции,

обсуждает возможность издания своих сочинений в СССР; однако вернуться, в конце

концов, отказывается.

Иван Алексеевич неоднократно

выражал желание возвратиться в Россию, «великодушной мерой»

назвал в 1946 году указ советского правительства «О восстановлении в

гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи…», но постановление

Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946 год),

растоптавшее Анну Ахматову и Михаила Зощенко, привело к тому, что Бунин

навсегда отказался от намерения вернуться на Родину.

Лопухин Н. «В стороне далекой от родного

края…»

Степан.

Умер Иван

Алексеевич Бунин в Париже. В ночь с 7 на 8 ноября 1953 года, через два часа

после полуночи его не стало: он умер тихо и спокойно, во сне. На его постели

лежал роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Похоронен Иван Алексеевич

Бунин на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем.

Н.П.Ф.

Настанет день –

исчезну я,

А в этой комнате

пустой

Все то же будет:

стол, скамья

Да образ, древний

и простой.

И так же будет

залетать

Цветная бабочка в

шелку –

Порхать, шуршать и

трепетать

По голубому потолку.

И так же будет

неба дно

Смотреть в

открытое окно,

И море ровной

синевой

Манить в простор

пустынный свой.

Листопад.

Фёдорова

А.

Лес,

точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлой, пёстрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Берёзы

жёлтою резьбой Блестят в лазури голубой, Как вышки, ёлочки темнеют, А между

клёнами синеют То там, то здесь в листве сквозной Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И Осень тихою вдовой

Вступает в пёстрый терем свой.

Капитульская

Ю.

Сегодня

на пустой поляне, Среди широкого двора, Воздушной паутины ткани Блестят, как

сеть из серебра. Сегодня целый день играет В дворе последний мотылёк И, точно

белый лепесток, На паутине замирает, Пригретый солнечным теплом; Сегодня так

светло кругом, Такое мёртвое молчанье В лесу и в синей вышине, Что можно в этой

тишине Расслышать листика шуршанье. Лес, точно терем расписной, Лиловый,

золотой, багряный, Стоит над солнечной поляной, Заворожённый тишиной; Заквохчет

дрозд, перелетая Среди подседа, где густая Листва янтарный отблеск льёт; Играя,

в небе промелькнёт Скворцов рассыпанная стая — И снова всё кругом замрёт.

Матвеева А.

Последние мгновенья счастья! Уж знает Осень, что такой Глубокий и

немой покой — Предвестник долгого ненастья. Глубоко, странно лес молчал И на

заре, когда с заката Пурпурный блеск огня и злата Пожаром терем освещал. Потом

угрюмо в нём стемнело.

Теперь уж тишина другая: Прислушайся — она растёт, А с нею,

бледностью пугая, И месяц медленно встаёт. Все тени сделал он короче,

Прозрачный дым навёл на лес И вот уж смотрит прямо в очи С туманной высоты

небес. 0, мёртвый сон осенней ночи! 0, жуткий час ночных чудес! В сребристом и

сыром тумане Светло и пусто на поляне; Лес, белым светом залитой, Своей застывшей

красотой Как будто смерть себе пророчит; Сова и та молчит: сидит Да тупо из

ветвей глядит…А лес стоит в оцепененье, Наполнен бледной, лёгкой мглой И

листьев сыростью гнилой…

Мозгович

В.

Льёт

дождь, холодный, точно лёд, Кружатся листья по полянам, И гуси длинным

караваном Над лесом держат перелёт. Но дни идут. И вот уж дымы Встают столбами

на заре, Леса багряны, недвижимы, Земля в морозном серебре, И в горностаевом

шугае, Умывши бледное лицо, Последний день в лесу встречая, Выходит Осень на

крыльцо. Двор пуст и холоден.

Сиротин

В.

А

там, как буйный пляс шамана, Ворвутся в голую тайгу Ветры из тундры, с океана,

Гудя в крутящемся снегу И завывая в поле зверем. Они разрушат старый терем,

Оставят колья и потом На этом остове пустом Повесят инеи сквозные, И будут в

небе голубом Сиять чертоги ледяные И хрусталём и серебром. А в ночь, меж белых

их разводов, Взойдут огни небесных сводов, Заблещет звёздный щит Стожар — В тот

час, когда среди молчанья Морозный светится пожар, Расцвет полярного сиянья.

Лопухин Н.

«В стороне далекой от родного края…»

В стороне

далекой от родного края

Снится мне

приволье тихих деревень,

В поле при

дороге белая береза,

Озими да

пашни — и апрельский день.

Ласково

синеет утреннее небо,

Легкой

белой зыбью облака плывут,

Важно грач

гуляет за сохой на пашне,

Пар блестит

над пашней…

А кругом

поют Жаворонки в ясной вышине воздушной

И на землю

с неба звонко трели льют.

В стороне

далекой от родного края

Девушкой-невестой

снится мне Весна:

Очи

голубые, личико худое,

Стройный

стан высокий, русая коса.

Весело ей в

поле теплым, ясным утром!

Мил ей край

родимый — степь и тишина,

Мил ей

бедный север, мирный труд крестьянский,

И с

приветом смотрит на поля она:

На устах

улыбка, а в очах раздумье —

Юности и

счастья первая весна!

Степанов Денис.

Родине

Они

глумятся над тобою,

Они,

о родина, корят

Тебя

твоею простотою,

Убогим

видом черных хат…

Так

сын, спокойный и нахальный,

Стыдится

матери своей –

Усталой,

робкой и печальной

Средь

городских его друзей,

Глядит

с улыбкой состраданья

На

ту, кто сотни верст брела

И

для него, ко дню свиданья,

Последний

грошик берегла.

Усманов Алишер.

Густой

зеленый ельник у дороги,

Глубокие

пушистые снега.

В

них шел олень, могучий, тонконогий,

К

спине откинув тяжкие рога.

Вот

след его. Здесь натоптал тропинок,

Здесь

елку гнул и белым зубом скреб —

И

много хвойных крестиков, остинок

Осыпалось

с макушки на сугроб.

Вот

снова след размеренный и редкий,

И

вдруг — прыжок! И далеко в лугу

Теряется

собачий гон — и ветки,

Обитые

рогами на бегу…

О,

как легко он уходил долиной!

Как

бешено, в избытке свежих сил,

В

стремительности радостно-звериной,

Он

красоту от смерти уносил!

Григорьева Алёна или Васильева Ангелина

Вечер

О счастье мы всегда лишь вспоминаем,

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело,

Гул молотилки слышен на гумне...

Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Матери, Григорьева

Алёна

Я помню спальню и лампадку.

Игрушки, теплую кроватку

И милый, кроткий голос твой:

«Ангел-хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня

И полушепотом бранит,

А сладкий сон, глаза туманя,

К ее плечу меня клонит.

Ты перекрестишься, поцелуешь,

Напомнишь мне, что он со мной,

И верой в счастье очаруешь…

Я помню, помню голос твой!

Я помню

ночь, тепло кроватки,

Лампадку в сумраке угла

И тени от цепей лампадки…

Не ты ли ангелом была?

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение им. Л. Н. Толстого Лев – Толстовского муниципального района Липецкой области

филиал в с. Гагарино

Номинация «Педагогическая мастерская»

Методическая разработка

литературной гостиной в 6-7 классах

«Трагическая хвала сущему…»

(К 145-летию со дня рождения И.А. Бунина)

Разработала Черникова Валентина Васильевна,

учитель русского языка и литературы.

(лауреат 6 Бунинских чтений гимназия №1 г.Липецк 14.12.15г.)

Методический комментарий

Форма: литературная гостиная, посвященная 145- летию со дня рождения И. А. Бунина, рассчитана на аудиторию 6-7 классов, мало знакомую с жизнью и творчеством писателя. В центре внимания – жизнь и творчество великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина.

Подборка книг для выставки, презентация, иллюстрации, музыка, чтение наизусть стихов и прозы – все это было использовано для более полного восприятия творчества Ивана Алексеевича Бунина. Именно эти материалы помогли не только более подробно представить образ жизни писателя, но и понять ту сложную историческую эпоху начала 20 века.

Особая роль отводилась творческой группе (ведущим), которые занимались изучением материалов, связанных с жизнью и творчеством И. А. Бунина: изучали дневниковые записи писателя и его жены В. Н. Муромцевой; работали с дополнительной литературой.

Вся информация о жизни и творчестве писателя разделена на блоки:

-

По страницам жизни писателя – земляка,

-

Литературная судьба.

-

Ученик Толстого

-

Трагический рубеж. Эмиграция.

-

Присуждение Нобелевской премии

-

Последние годы жизни.

Выступлению каждого ведущего соответствовал слайд из презентации.

В ходе проведения мероприятия были использованы различные методики. Но основной формой работы была групповая, которая воспитывала интерес к творчеству писателя, создавала благоприятные условия для формирования у детей чувства уверенности в себе, формировала у них опыт сопереживания.

При проведении праздника ведущей технологией была технология сотрудничества, использовалась личностно – ориентированная технология при чтении прозаических и лирических текстов, технология ИКТ (создание электронной презентации, музыкальное сопровождение).

-1-

Планируемые результаты:

Школьники

— расширят представление о жизни замечательного русского писателя И. А. Бунина; — проявят интерес к изучению его творчества.

Цели:

-

образовательная:

— познакомить учащихся с основными событиями жизни, мотивами творчества замечательного русского писателя И. А. Бунина;

— обеспечить понимание учащимися феноменальности его творчества, раскрыть его драматический жизненный путь;

2) развивающая

— развивать умение строить суждение на конкретном материале;

— способствовать выявлению и развитию у учеников творческих

способностей;

3) воспитательная

— создать такую атмосферу, чтобы учащиеся пережили волнение от

сознания, что они – земляки большого русского писателя;

— стимулировать интерес учащихся к творчеству писателя;

Для достижения данной цели творческой группой заинтересованных ребят были определены задачи:

-

для заочного знакомства с жизнью и творчеством И. А. Бунина составить и прочитать подборку материалов-публикаций в журналах « Литература в школе», « Читаем, учимся, играем», газете « Народное слово» Лев – Толстовского района.

-

определить круг вопросов и обсудить их коллективно;

-

продумать ход мероприятия;

-

оформить кабинет.

-2-

Оборудование:

-

Выставка книг И. А. Бунина « Жизнь Арсеньева», « Темные аллеи» и др.;

-

На стенде иллюстрации к произведениям писателя.

-

Мультимедийное оборудование;

-

Парты расставлены полукругом, разомкнутым к доске; в центре стол, покрытый скатертью, на нем — свечи и книги Бунина, цветы в вазе;

-

На доске портрет И. А. Бунина.

Содержание

Учитель: Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас вновь в нашей литературной гостиной. Сегодня знаменательная дата в истории российской словесности.

145 лет назад в Воронеже в обедневшей дворянской семье родился Иван Алексеевич Бунин — одно из самых ярких имен русской литературы.

Сегодня вы прослушаете выступления о жизни и творчестве писателя – земляка, просмотрите презентацию, посвященную певцу русской жизни, в исполнении своих одноклассников услышите отрывки из его произведений

( Выходит 1-й ведущий, садится за стол и начинает свой рассказ о Бунине)

-

По страницам жизни писателя – земляка

Ведущий( 1) О Бунине легче всего говорить его же словами. « Родился я, — писал о своем детстве Бунин,- 10 октября1870 года в Воронеже, куда мои родители переселились из деревни для воспитания моих старших братьев, но детство (с четырехлетнего возраста) мне пришлось провести в глуши, в одном из родовых поместий — хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии.

Я происхожу из старинного дворянского рода, давшего России немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина, известная поэтесса екатерининского времени, и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы».

-3-

Ведущий (2) (продолжает рассказ о семье) Отец писателя, Алексей Николаевич Бунин, был усадебный дворянин с головы до пят: вспыльчивый и отходчивый, азартный – превыше всего любил охоту, пение под гитару старинных романсов. Он побывал на военной службе, участвовал в Севастопольской кампании, а затем вел помещичью «неслужилую» жизнь, понемногу спуская за картами и вином доставшееся ему наследство и состояние жены.

В противоположность отцу мать Ивана – Людмила Александровна

Чубарова — была натурой кроткой, религиозной, воспитанной на стихах

А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Тихая и печальная, она очень любила

поэзию и часто читала детям стихи. Но главной заботой Людмилы

Александровны было воспитание детей. Преданность семье, детям, которых у нее было 9 человек, и из которых она пятерых потеряла,

была изумительна, разлука с ними – невыносима. Мать свою Бунин очень любил.

(выходит ученица и читает отрывок о матери из «Жизни Арсеньева» наизусть)

« Мать была для меня совсем особым существом среди прочих, нераздельным с моим собственным; я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни…. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!…В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя»

Так что в характере мальчика слились родительские черты, прямо противоположные друг другу: сила и страстность переживаний, артистизм натуры и инстинктивное неприятие всего злого от матери и порывистый нрав, правдивость, смелость и упорство от отца.

Детские и юношеские годы будущего писателя протекали на земле бывшей Орловской губернии (ныне Липецкой области).

-4-

Эта земля на всю жизнь осталась для Бунина родником, питающим начало его творчества. Именно здесь, среди необозримых полей, то зеленых от хлебов, то белых от снега, в неброском пейзаже, он почувствовал прелесть родной земли, ее запахи, звуки, краски.

Ведущий( 1) А в 11 лет Бунин поступил в Елецкую уездную гимназию, которую так и не закончил, так как ему нечем было платить за обучение. Больше он не посещал ни школу, ни институт. И именно это одиночество, предоставленность самому себе, душевный досуг развивали в И. А. Бунине присущую ему от природы созерцательность, пристальность всматривания в окружающий мир, природу и человека. Но Бунин продолжил свое образование под руководством старшего брата Юлия, сосланного народовольца. Первыми его книгами стали стихи английских поэтов (читать научился рано) и «Одиссея» Гомера.

2. Литературная судьба.

Ведущий(3) (Продолжается рассказ о Бунине)

Юлий, видя литературные способности младшего брата, знакомил его с русской классической литературой, советовал писать самому. Иван Алексеевич с увлечением читал А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, а в 17-летнем возрасте сочинял довольно серьезные стихи. Он самостоятельно изучил английский язык и прославился непревзойденным переводом американского поэта Г.У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате».

18-летний Иван Бунин покидает родительский дом, чтобы начать самостоятельную жизнь. Он поступил в газету «Орловский вестник», был редактором, корреспондентом. Жизнь Бунина стала насыщенной различными событиями и переживаниями.

В конце 80-х годов на страницах литературных журналов и газет все чаще начинает появляться имя молодого и талантливого поэта Ивана Бунина. Первый его рассказ «Танька» получил одобрительные отзывы.

Литературная судьба молодого человека складывалась счастливо. О нем заговорили как о талантливом писателе осени, грусти, дворянских гнезд. Горький, Куприн, Чехов восхищались его прекрасным языком.

-5-

Изумительное художественное мастерство показал Бунин в своей любимой повести «Антоновские яблоки».

(Выходит ученица в накинутой на плечи шали и читает наизусть фрагмент из рассказа «Антоновские яблоки»).

…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»… Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки…

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад.

Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

-6-

Иван Алексеевич много путешествовал по странам Европы и Ближнего Востока. В 1900 г. Бунин первый раз уехал в заграничное путешествие: Германия, Франция, Австрия, Швейцария. Впечатления, полученные там, нашли художественное отражение во многих его произведениях. Но в годы странствий Бунин печатал свои стихи. Скоро он выделился и как замечательный мастер поэтического слова. А вышедший в 1902 году сборник стихов «Листопад» вызвал широкое одобрение. Осенью 1903 года Академия наук присудила ему Пушкинскую премию за сборник стихов «Листопад» и «Песнь о Гайавате». Это была высокая честь.

(Выходит ученик и читает отрывок из стихотворения «Листопад»)

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,

Среди широкого двора,

Воздушной паутины ткани

Блестят, как сеть из серебра.

Сегодня целый день играет

В дворе последний мотылек

И, точно белый лепесток,

На паутине замирает,

Пригретый солнечным теплом;

Сегодня так светло кругом,

Такое мертвое молчанье

В лесу и в синей вышине,

Что можно в этой тишине

Расслышать листика шуршанье.

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Стоит над солнечной поляной,

Завороженный тишиной;

Заквохчет дрозд, перелетая

Среди подседа, где густая

Листва янтарный отблеск льет;

Играя, в небе промелькнет

Скворцов рассыпанная стая —

И снова все кругом замрет.

-7-

Мотивы его поэзии разнообразны, но ведущими мотивами являются природа, любовь, философские раздумья

(Ученика сменяет ученица и читает наизусть стихотворение «Ночь наступила, день угас»).

Ночь наступила, день угас,

Сон и покой — и всей душою

Я покоряюсь в этот час

Ночному кроткому покою.

Как облегченно дышит грудь!

Как нежно сад благоухает!

Как мирно светит и сияет

В далеком небе Млечный Путь!

За все, что пережито днем,

За все, что с болью я скрываю

Глубоко на сердце своем, —

Я никого не обвиняю.

За счастие минут таких,

За светлые воспоминанья

Благословляю каждый миг

Былого счастья и страданья!

(Чтец уходит. Входит четвертый ведущий и садится к столу.

Продолжается рассказ о Бунине ).

-

Ученик Толстого

Ведущий(4) Мы живем с вами в Лев – Толстовском районе,

и поэтому невозможно не затронуть вопрос отношения Бунина ко

Льву Толстому.

Личность и творчество Толстого вызывали горячий интерес Бунина в продолжение всей его многолетней литературной деятельности.

Первое знакомство с творчеством Толстого началось для Бунина с газетной вырезки в «Неделе».

В 19 лет он прочитал «Анну Каренину», в 20 – «Войну и мир» и был поражен великим мастерством автора.

-8-

Уже в эмиграции Иван Алексеевич писал одному из своих друзей: «Я недавно кончил перечитывать «Войну и мир», должно быть, в пятидесятый раз. Читаю лежа, но от восхищения постоянно приходится вскакивать. Боже, до чего хорошо…»

В июле 1890 года желание непосредственного знакомства с Толстым подтолкнуло молодого начинающего автора написать письмо с просьбой о встрече, летом 1893 года послать ему книги, сборники стихотворений. Первая встреча состоялась в Москве, в Хамовниках, между 4 — 8 января 1894 года.

Никогда у Бунина не было преклонения ни перед кем, кроме Толстого, о котором он говорил постоянно, считая, что «Толстому должны подражать все писатели. От этого получится только польза… отучишься брехать».

Бунин называл себя учеником Толстого, в том смысле, что ни у него, ни у Толстого нет ни одного фальшивого слова, а как только он слышит имя Льва Николаевича, так у него «загорается душа, ему хочется писать, и является вера в литературу». Позднее он говорил о своем отношении к Толстому: «Я почти весь свой век прожил в страстной любви к нему».

В своем творчестве дореволюционного, а еще более – эмигрантского периода, Иван Алексеевич стремился быть достойным своего учителя. И даже в последний день своей жизни, 7 ноября 1953 года, он читал толстовское «Воскресенье».

-

Трагический рубеж. Эмиграция.

(Выходит пятый ведущий и садится к столу. Продолжается рассказ о Бунине)

Ведущий(5): Октябрьскую революцию 1917 года писатель не принял, так как увидел в ней «кровавое безумие». С горечью наблюдал он за гибелью всего, что было дорого ему. В мае 1918 года И. А. Бунин бежал из «красной» Москвы на юг, а 6 февраля (16 января) 1920 года на французском пароходе навсегда покинул Россию. Здесь его ничто не держало – родители умерли, брат Юлий был при смерти, былые друзья стали врагами или еще раньше покинули страну.

После долгих мытарств И. А. Бунин с женой обосновались во Франции, где и суждено писателю было прожить до конца дней – тридцать три года.

-9-

Писатель покинул родную землю, но забыть ее не смог. «Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина», — писал А. Т. Твардовский в одной из своих статей. На чужбине Бунин так и «не прижился», остался обособленным, не примкнул ни к одной литературной группировке. Гордость и одиночество – вот что было несознательным его девизом. В середине 20-х годов он замыслил написание большого произведения, тема которого – история души поэта, т.е. самого И. А. Бунина.

Это был роман «Жизнь Арсеньева», писался который с 1927 по 1933 год.

Почти все, что Бунин написал в период эмиграции, принадлежит к его лучшим творениям, почти все произведения посвящены России.

-

Присуждение Нобелевской премии

(Продолжается рассказ о Бунине)

Ведущий(1). В 1933 году И. А. Бунин первым из русских писателей был удостоен Нобелевской премии «за строгий артистический талант, с которым он воссоздает в литературной прозе типично русский характер».

В своей речи при вручении премии представитель Шведской академии высоко оценил поэтические способности, особенно остановился на таланте выразительно и точно описывать реальную жизнь. В ответной речи писатель отметил смелость Шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту.

Присуждение премии И. А. Бунину стало международным признанием достоинства, мужества и чести русской эмиграции. 715 тысяч французских франков, полученных вместе с нобелевским дипломом и золотой медалью, литератор пожертвовал нуждающимся писателям. В Советской России присуждение премии встретили враждебно.

-

Последние годы жизни

Ведущий(2)

Желание вернуться в Россию было острым и сильным. Накануне войны, в 1939 году, Бунин пишет письмо Сталину с просьбой о возвращении. Письмо было передано с Алексеем Николаевичем Толстым.

-10-

А через несколько дней фашисты напали на нашу Родину. Письмо осталось без ответа.

В годы тяжких испытаний, в годы жестокости и страданий, которые принес человечеству фашизм, Бунин напоминал людям о любви, о самом прекрасном, что есть в мире.

Пять долгих лет Бунин провел в Грассе, следя за ходом битвы, которая развертывалась на полях его великой России. Писатель вел себя мужественно. Он голодал, сильно нуждался (от Нобелевской премии уже ничего не осталось), но ни единой строки, несмотря на многочисленные предложения, не напечатал в фашистской прессе. Бунин наотрез отказался сотрудничать в профашистских изданиях, всегда проклинал Гитлера, называл его пароноиком.

Он скрывал у себя в доме гонимых людей, слушал запретные радиопередачи, следил за движением войск, делал отметки на огромных картах Советского Союза, развешанных в кабинете. Освобождение Франции и победу русских войск воспринял как великий праздник. В своих дневниковых записях он делал такие пометки: « Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли?…»

Мысль о Родине была главной: « Разве можем мы забыть родину? Она – в душе. Это с годами не пропадает».

После войны И. А. Бунину предложили приехать в СССР. Он мечтал о возвращении на родину, но решиться на такой шаг в преклонном возрасте было непросто. И от предложения возвратиться на родину писатель отказался. И дело было не только в старости, хотя писателю и шел 76-й год. Былые несогласия с новым общественным строем не исчезли.

( Звучит романс С.В. Рахманинова « Я опять одинок» на стихи И.А. Бунина)

Ведущий(3): Нерадостной была его старость. Последние годы жизни И. А. Бунин , хотя и старался «держать вид», бедствовал. Зарабатывал все более редкими выступлениями. болезни начали подтачивать некогда могучее здоровье. Вместе с болезнями пришла нужда. Существовать приходилось на те средства, которые для него собирались в порядке благотворительности среди богатых людей.

Но Иван Алексеевич и в старости, при ужасающей физической слабости сохранил ясность мысли и живой интерес к тому, что делается на родине.

-11

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953 года, далеко от Родины, в скромной квартирке на одной из улиц Парижа Иван Алексеевич Бунин тихо скончался от застарелой болезни легких в возрасте 83 лет…(пауза). Отпевание было торжественным в русской церкви на улице Дарю при небывало громадном стечении народа. Многие плакали, словно прощались с самым близким человеком.

( Звучит музыка С. В. Рахманинова)

Похороны были много позже – на восходе солнца в очень морозный день 30 января 1954 года (до этого прах находился во временном склепе). Русское кладбище под Парижем Сен-Женевьев-де-Буа было заметено глубокими снегами – лишь кресты печально возносились к небу.

На похоронах было всего одиннадцать человек.

Согласно завещанию покойного гроб был цинковый. В последние годы он не раз говорил, что боится, вдруг к нему в гроб заползет змея!

Но нет, не так просто в этом завещании. А может, мысль у Ивана Алексеевича была иной?

Ведущий(4): Мы высоко ценим его произведения. Они принадлежат народу и стране, где родился, жил, творил в расцвете своего таланта большой русский писатель Иван Бунин.

«Трагическая хвала сущему» — так охарактеризовал всю жизнь и творчество И.А. Бунина один из друзей писателя в эмиграции — Федор Степун.

(В конце праздника ведущие по одной строчке читают синквейн, созданный ими )

Бунин!

Русский, проникновенный

Любил, переживал, грустил,

Писал о своей Родине.

Патриот!

-12-

Приложение

«Я очень русский человек…»

(литературный журнал, посвященный 140-летию со дня рождения И.А.Бунина)

Автор-составитель: Гаврилова Татьяна Владимировна, преподаватель русского языка и литературы МКОУ «Сосновская СОШ»

Цель: Познакомить учащихся с жизнью И.А.Бунина, привлечь интерес к его творчеству.

Оборудование: компьютерная презентация о жизни и творчестве писателя,

Ход мероприятия

1ведущий ( Мишина Аня, 8 класс): Сегодня мы хотим поговорить о человеке, который в одном из своих стихотворений сказал: «Я очень русский человек…», несмотря на то, что большую часть жизни прожил за границей, о человеке, который первым был удостоен Нобелевской премии в области литературы. Мы хотим сегодня приоткрыть некоторые страницы жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина…

2ведущий (Труфанова Настя, 7 класс) : Род Буниных древнейший и происходит от Симеона Бутковского, дворянина 15 века. Отец, Алексей Николаевич, помещик Орловской и Тульской губернии был вспыльчивый, азартный, более всего любящий охоту и пение под гитару старинных романсов; из-за пристрастия к вину и картам, растратил не только собственное наследство, но и состояние жены. Но, несмотря на эти пороки, его все очень любили за веселый нрав, щедрость, художественную одаренность. В его доме никогда никого не наказывали. Ваня рос, окруженный лаской и любовью.

3 ведущий( Кандаурова Карина, 7 класс): Мать проводила с ним все время и очень его баловала, она была полной противоположностью мужу: кроткой, нежной и чувствительной натурой, занималась, в первую очередь, воспитанием детей… Не случайно Бунин посвятит ей это стихотворение: («Матери»: «Я помню спальню и лампадку…»)

4 ведущий( Безгина Оля,9 класс): В 1874 году Бунины перебрались из города в деревню, на хутор Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии, где было их поместье. Попав в деревню, Ваня был потрясен природой … («Северная береза» :«Над озером, над заводью лесной –нарядная зеленая береза..».)

5ведущий(Сосо) : В Бутырках Ваня подружился со сверстниками — крестьянскими детьми. Они бывали у него в гостях, и он бывал в их избах. Со всеми он был на равной ноге; от более сильных ему иногда попадало, но он никогда не жаловался дома.

1 ведущий( Аня): Когда подросла сестра Маша, он стал брать ее с собой в сад, на гумно, рассказывал ей сказки, самой любимой была «Аленький цветочек». Даже сам сочинял сказки…(«Баба Яга» «Гулкий шум в лесу нагоняет сон …»)

2ведущий( Настя): Пастушата научили есть разные травы, и однажды дети попробовали белены. К счастью, няня, вовремя узнав об этом, стала отпаивать их парным молоком, чем и спасла. Именно своей няне он посвятит позднее стихотворение…(«Няне» «В старой темной девичьей…»)

3 ведущий( Карина): Когда Ване было семь лет, на Рождество были приглашены гости, Алексей Николаевич пел под гитару, острил, всем было весело. Но в конце святок заболела Саша, младшая девочка, любимица всего дома. Спасти ее не удалось. Это так потрясло Ваню, что уже никогда у него не проходило жуткое изумление перед смертью.

4 ведущий( Оля): Вскоре после смерти Саши кто-то из Ельца привез книжки «Жития святых», и Ваня набросился на это чтение, стал много молиться, держать посты, даже сплел из веревок нечто похожее на «власяницу» и носил ее под рубашкой. («Призраки»:«Нет, мертвые не умерли для нас!..»)

5 ведущий( Сосо): За три года до поступления Вани в гимназию у Буниных поселился Николай Осипович Ромашков, который был сыном состоятельного помещика, бабушкиного соседа по имению. Он был очень образован, знал несколько языков, включая греческий, играл на скрипке. У Буниных он прожил три года, стал учить Ваню грамоте по «Одиссее» и «Дон Кихоту», пробудив в нем интерес к странствиям, подготовил Ваню к поступлению в гимназию.

1 ведущий( Аня): Экзамены оказались легкими: рассказал о амаликитянах, написал под диктовку: «снег бел, но не вкусен», помножил два двузначных числа, начал читать стихи, но, к огорчению, учитель не дал ему кончить их. 2ведущий( Настя): Учение Ване давалось легко, память у него была редкая, он был гораздо более развит, чем многие его одноклассники. Первый год учебы прошел без сучка без задоринки, и в мае он был переведен во второй класс.

3ведущий( Карина): Когда ему исполнилось 15 лет, уехал домой на Святки и не вернулся в гимназию. Родители не воспротивились его решению.

4 ведущий( Оля) : Его образованием занялся Юлий. В это время между братьями возникает душевная близость и дружба, длившаяся до смерти Юлия…

5 ведущий( Сосо) :Шел ему в ту пору девятнадцатый год. В петербургском еженедельнике «Родина» уже появились его первые стихотворные опыты и первые рассказы, заслужившие благосклонные отзывы. И он, начинающий литератор, юноша из обедневшей дворянской семьи, в поисках заработка приехал в Орел. Получил приглашение от издательницы «Орловского вестника» Надежды Семеновой на должность помощника редактора. Прочтя в «Родине» журнальное обозрение молодого автора, она была восхищена его умением владеть пером. Осенью 1889 года Иван Бунин и занял официально предложенный ему пост помощника редактора. Вспоминая это время, Бунин говорил своему племяннику Николаю Пушешникову: «Восемнадцатилетним мальчиком я был фактическим редактором «Орловского вестника…, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!» Собирался поступить в университет.

1ведущий( Аня): Но не только бедность и необходимость зарабатывать на жизнь помешали «учиться и учиться». Было и другое обстоятельство. Как он писал сам четыре десятилетия спустя в «Автобиографических заметках», — «сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь». И хотя в «Заметках» названо это «великим несчастьем», в других местах о ней говорится как, может быть, о самом большом и самом глубоком чувстве.

2 ведущий( Настя): Встретил он ее — будущую свою «Лику» — весной 1889 года в том же «Орловском вестнике», где она временно работала корректором. Об этой встрече и о развитии этого чувства сохранилось подробное и взволнованное письмо влюбленного юноши старшему брату Юлию Алексеевичу Бунину. Вконец запутавшись в своих чувствах и поступках, он писал Юлию спустя год: «Вышла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица, в пенсне, … в цветисто расшитом русском костюме». Она показалась ему умной и развитой. А наружностью и в самом деле была недурна. («Первая любовь»:«Я уснул в грозу, среди ненастья…»)

3ведущий ( Карина) : Варвара Пащенко была почти на год старше влюбившегося в нее поэта. Мечтала о консерватории и готовилась в «настоящие актрисы», она пела, играла на рояле, участвовала в любительском драмкружке.

4ведущий( Оля) : Он — талантливый литератор и поэт, уже почти двадцатилетний юноша, о котором говорили, что «красив до неприличия», гордый и своенравный потомок древнего дворянского рода, писал ей, умоляя: «Хоть минутами любить, а месяцами ненавидеть».

5 ведущий ( Сосо): Иван терзался и страдал: «Голова горит, мысли путаются, руки холодные — просто смерть… Вдруг — стук, письмо! Сумбурное, довольно холодное. Ее: «Да пойми же, что весы не остановились, ведь я же тебе сказала. Я не хочу, я пока, видимо, не люблю тебя так, как тебе бы хотелось, но, может быть, со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я тебя слишком уважаю. Поверь и не сумасшествуй. Этим сделаешь только хуже. Со временем, может быть, и я, сумею оценить тебя вполне. Надейся…» («Одиночество»:«И ветер, и дождик, и мгла…»)

1ведущий(Аня) : Будущий Нобелевский лауреат, 28-летний Иван Бунин, жил тогда на даче у директора Федорова в Люстдорфе. В один из дней засушливого лета туда приехала известная в Одессе чета Цакни. Он — Николай Петрович — издатель и редактор газеты «Одесское обозрение». Она — Элеонора Павловна — жена, принесшая, по сути, нищему мужу немалое состояние — женщина интересная, в прошлом мечтавшая об оперной сцене, бравшая уроки у самой Полины Виардо.

2ведущий (Настя): Но случилось то, что случилось с ним впервые: на даче Цакни он увидел девушку, которая показалась ему видением, ожившей древнегреческой фреской, загадочной и манящей к себе так, что не то что не было сил сопротивляться, а от всех нахлынувших чувств осталось лишь желание броситься в этот омут черных глаз и наслаждаться.

3 ведущий (Карина): Они подружились. Анна, относилась к нему нежно и романтично. Ей было восемнадцать. Впереди — целая жизнь, судьба. К этому времени Иван Бунин был повидавшим жизнь человеком. Первый раз он женился гражданским браком на дочери врача Варе без венчания, потому что ее отец категорически запретил Варе венчаться с неимущим Буниным, ибо венчание — это уж навсегда! А в Одессе на венчании настояла Элеонора Павловна. Она оплатила и обряд, и подвенечное платье, и карету наняла.

4ведущий(Оля): Но счастливая семейная жизнь не складывалась. Главное, Аня была равнодушна к делу, которое он считал делом свое жизни, — к писательству. У них все стало врозь. Его вторая попытка семейной жизни закончилась не только неудачей, но и трагедией…

5ведущий (Сосо): В августе 1900-го Аня родила сына. Но Коленька не прожил и пяти лет, скончавшись в январе 1905 года от менингита. Горе Бунина было безмерно, он не расставался с фотографией ребенка во всех своих странствованиях. Анна после смерти сына замкнулась, ушла в себя, не хотела жить. Через годы пришла в себя, но замуж второй раз не вышла. Но все это время не хотела давать ему развод. Даже тогда, когда он связал свою жизнь с Верой…

1 ведущий (Аня): На одном из литературных вечеров Бунин столкнулся на выходе с высокой стройной девушкой. Пышные волосы, большие, чистые синие глаза, искрящиеся синим светом.

«Как вы сюда попали?» — спросил Бунин, думая о том, откуда у москвички начала 20 века такое утонченное, хотя и немного холодноватое лицо античной камеи. Она усмехнулась: «Так же, как и вы». «Но кто вы?»

Теперь она громко рассмеялась: «Человек». «Чем вы занимаетесь?»

«Химией. Учусь на естественном факультете Высших женских курсов».

«А как ваша фамилия?» «Муромцева.» Тот вечер закончился очень поздно, они посетили еще несколько литературных собраний, и вряд ли мог кто-либо тогда подумать, что недалеко время, когда Вера Николаевна Муромцева станет Верой Николаевной Буниной.

2 ведущий( Настя) : Спокойна, рассудительна, умна, прекрасно воспитана, знала четыре языка, неплохо владела пером, занималась переводами… Не приняв революцию и гражданскую войну, в 1920 г. Бунин эмигрировал во Францию.

3ведущий (Карина): Парадоксально, но боль разлуки с Родиной стала своеобразным катализатором художественного творчества Бунина и привела к расцвету его таланта именно в период эмиграции. В годы эмиграции Бунин написал десять книг прозы, среди них «Роза Иерихона», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Божье древо», повесть «Митина любовь» и одну из главных своих книг — сборник рассказов «Темные аллеи».

4ведущий( Оля): Бунин не мог усидеть на одном месте. Постоянные шумные литературные мероприятия, странствия то по Азии, то на Цейлон, то на Капри, к Максиму Горькому, то в Рим, то в Швейцарию.

5 ведущий(Сосо): Она поняла, что быть женой писателя — особая миссия, что ей придется многим жертвовать. И она приготовилась принести себя в жертву гению…

1 ведущий: Когда Бунины жили в Грассе, бедность доводила до отчаяния Веру Николаевну, на которой держался дом. Вот запись в ее дневнике за 26 мая 1933 года: «Кризис полный, даже нет чернил — буквально на донышке…» «… мы так бедны, как, я думаю, очень мало кто из наших знакомых. У меня всего 2 рубашки, наволочки все штопаны, простыней всего 8, а крепких только 2, остальные в заплатах. Ян не может купить себе теплого белья. Я большей частью хожу в Галиных вещах», — записывает Вера Николаевна.

2 ведущий: Доктор прописал Бунину есть ветчину за завтраком. Вера Николаевна, чтобы не ходить с раннего утра за ветчиной, решила покупать её с вечера. Но Бунин просыпался ночью, шёл на кухню и съедал ветчину. Так продолжалось с неделю, Вера Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места — то в кастрюле, то в книжном шкафу. Но Бунин постоянно находил её и съедал. Как-то ей всё же удалось спрятать её так, что он не мог её найти. Но толку из этого не получилось. Бунин разбудил Веру Николаевну среди ночи: «Вера, где ветчина? Чёрт знает, что такое! Полтора часа ищу», — и Вера Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из укромного места за рамой картины и безропотно отдала её Бунину.

3 ведущий: В 1933 г. Бунину была присуждена Нобелевская премия «за правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».

4ведущий: Премия означала грядущие перемены в жизни, пока никто и не предполагал, какие…Бунин решил ехать в Стокгольм для получения премии самолично. Он взял с собой в поездку Веру Николаевну. Поездка осталась в памяти как триумф.

5 ведущий: Последние годы жизни Бунина прошли в ужасающей нищете и болезнях, пришла старость со всеми своими недугами. В два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 Бунина знобило, он попросил Веру, чтобы она согрела его. Она обняла его и задремала. А когда проснулась от холода, то провела рукой по щеке мужа: она была холодной. Иван Алексеевич умер. Похоронен он в Париже на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

1 ведущий: Ушел из жизни поэт, писатель, публицист, но память об этом человеке живет в сердцах потомков. Произведения Бунина востребованы, читаемы, интересны…

Внеклассное мероприятие по

литературе для 5—11 классов

«И.А. Бунин. Жизнь и творчество

первого русского

нобелевского лауреата»

Подготовила:

учитель русского языка и литературы,

Кондратенко Мария Владимировна

Сураж, 2019

Задачи:

— заинтересовать учащихся личностью писателя, дополнить содержание школьного

курса литературы;

— развивать речь учащихся, обогащать их словарный запас, совершенствовать навыки

выразительного чтения, продолжать работу по раскрытию творческих способностей

учащихся;

— прививать интерес к русской литературе, любовь к родине, ее прошлому, к русской

природе;

— воспитывать бережное отношение к слову автора, эстетический вкус учащихся,

нравственные и художественные ценности.

Оборудование: слайдовая презентация, аудиофайл, компьютер, проектор; выставка

книг И.А. Бунина; буклеты для учащихся.

Ход мероприятия

Учитель Добрый день, дорогие ребята и гости! Мы сегодня рады видеть

вас на нашем мероприятии. 22 октября исполнилось 150 лет со дня рождения

выдающегося писателя – Ивана Алексеевича Бунина – первого русского

нобелевского лауреата в области литературы.

Наша встреча пройдет в форме устного журнала. Вы узнаете много

нового и интересного о личности писателя, а также окунетесь в мир его

творчества.

Итак, открывая первую страницу, мы познакомимся с фактами из жизни

интересного человека – Ивана Алексеевича Бунина.

Ученик Родился Иван Бунин в Воронеже, в обедневшей дворянской семье.

Отец Алексей Николаевич, вернувшись с Крымской войны, вёл беззаботную

жизнь, разорялся, нищал. Не хватало средств на существование. И когда

мальчику было 3 года, семья переехала в деревню Бутырки Орловской

губернии. (Ныне это Липецкая область). А через 8 лет в Озёрки, в имение,

которое принадлежало матери Людмиле Александровне.

Учитель Мать Ивана Бунина была кроткой, нежной и чувствительной

натурой, воспитанной на лирике Пушкина и Жуковского и занималась, в

первую очередь, воспитанием детей…

Вера Николаевна Муромцева, жена Бунина, вспоминает: «Мать его, Людмила

Александровна, всегда говорила мне, что «Ваня с самого рождения отличался

от остальных детей», что она всегда знала, что он будет «особенный», «ни у

кого нет такой тонкой души, как у него»: «В Воронеже он, моложе двух лет,

ходил в соседний магазин за конфеткой. Его крестный, генерал Сипягин,

уверял, что он будет большим человеком… генералом!»

Чтец

Матери

Я помню спальню и лампадку,

Игрушки, теплую кроватку

И милый, кроткий голос твой:

«Ангел—хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня

И полушепотом бранит,

А сладкий сон, глаза туманя,

К ее плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,

Напомнишь мне, что он со мной,

И верой в счастье очаруешь…

Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кроватки,

Лампадку в сумраке угла

И тени от цепей лампадки…

Не ты ли ангелом была?

Ученик Бунин гордился своим происхождением, древним родом. О своем

детстве он писал: «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего

России немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в

области искусства, где особенно известны 2 поэта начала 19 века: Анна

Бунина, известная поэтесса екатерининского времени, и Василий Жуковский,

один из корифеев русской литературы».

С младенчества Бунин слышал из уст матери стихи. Портреты

Жуковского и Пушкина в доме считались фамильными.

Учитель Именно в имении матери, среди необозримых полей, то зеленых от

хлебов, то белых от снегов прошло детство Вани Бунина. Именно здесь он

ощутил прелесть родной земли, ее запахи, звуки, краски.

Воспоминания о детстве связаны у Бунина «с полем, с мужицкими избами» и

их обитателями. Он ездил в ночное вместе с крестьянскими детьми и,

подружившись с некоторыми из них, целыми днями пропадал в окрестных

деревнях. И уже тогда он почувствовал главное — «божественное

великолепие мира», которое впоследствии и станет вместе с темой России,

родины главной темой его творчества.

Ученик Иван Алексеевич писал в своих дневниках: «Тут, в глубочайшей

полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим

порогам, а зимой среди сугробов, и прошло всё моё детство, полное поэзии

печальной и своеобразной. Лет с семи началась для меня жизнь, тесно

связанная с полем, с мужицкими избами,… с моим воспитателем. Чуть не

всё свободное от учёбы время, я вплоть до поступления в гимназию, да и

приезжая из гимназии на каникулы, проводил в ближайших от Бутырок

деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и

порой я по целым дням стерёг с ними в поле скотину».

Учитель Если вы прочитаете стихи Бунина, то за строчками увидите

знакомые картины:

Ты раскрой мне, природа, объятья,

Чтоб я слился с красою твоей,

Ты высокое небо далекое,

Беспредельный простор голубой!

Ты, зеленое поле широкое,

Только к вам я стремлюся душой!

Чтец

Детство

Чем жарче день, тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым ароматом,

И весело мне было поутру

Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,

Песок — как шелк… Прильну к сосне корявой

И чувствую: мне только десять лет,

А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,

Но так тепла, так солнцем вся прогрета!

И кажется, что пахнет не сосна,

А зной и сухость солнечного света.

Ученик До 11 лет Иван воспитывался дома, в 1881 году поступил

в Елецкую уездную гимназию. « Три четверти того, чему нас учили, было

ровно ни на что не нужно. Не оставляло в нас ни малейшего следа и

преподавалось тупо, казённо»,— вспоминает позже писатель.

Учитель Может быть, поэтому учился Бунин неохотно, посредственно, а в 3

классе был оставлен на второй срок.

Ученик В 1886 году Иван Алексеевич возвратился домой и продолжал

образование под руководством старшего брата Юлия. Много занимался

самообразованием, увлекаясь чтением мировой и отечественной

литературной классики.

Учитель В 18 летнем возрасте И.Бунин, покинув обнищавшее имение, по

словам матери, «с одним крестом на груди», начинает добывать хлеб

литературным трудом. Он работает редактором, корреспондентом в газете

«Орловский вестник» и знакомится в редакции с корректором Варварой

Пащенко.

Ученик Иван Бунин глубоко увлекся этой незаурядной девушкой. «Весь

живу тобой!»,— писал он Варе. Она отвечала взаимностью. Но родители не

разрешили ей выйти замуж из—за материальной необеспеченности Бунина.

Учитель

Песня

Зацвела на воле

В поле бирюза.

Да не смотрят в душу

Милые глаза.

Помню, помню нежный,

Безмятежный лен.

Да далеко где—то

Зацветает он.

Помню, помню чистый

И лучистый взгляд.

Да поднять ресницы

Люди не велят.

Ученик В свои 19 он производил впечатление зрелого человека, в 20

становится автором первой, вышедшей в Орле, книги. Стихи сборника во

многом были еще несовершенны, признания и известности молодому поэту

не принесли. Но здесь обозначилась одна тема – тема природы. Ей останется

верен Бунин и в последующие годы, хотя всё органичнее в его поэзию начнет

входить философская и любовная лирика.

Учитель 1890-е –1900-е – время напряженной работы и бурного роста

популярности Бунина. Выходит книга «На край света и другие

рассказы» (1897) и стихотворный сборник «Под открытым небом» (1898).

Знакомится с Л. Н. Толстым и А. П. Чеховым.

Ученик В 1903 г. за стихотворный сборник «Листопад» удостоен

Пушкинской премии.

Чтец

Листопад

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой…

Учитель Сколько красок в бунинском «Листопаде!» Лиловый, золотой,

багряный, желтый, голубой… Наши глаза разбегаются от такого соцветья.

Закроешь их на минутку и видишь лес, в котором стоит расписной терем, где

живет царица—осень. Кажется, что оживает детская сказка под пером Бунина,

вызывая в нашей душе глубокую нежность, сочувствие и порой негодование.

Ученик «Так знать и любить природу как умеет Бунин,— писал Блок, —

мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит далеко и зорко, и

красочные и звуковые впечатления его богаты».

Учитель Зрение, слух и обоняние были у Бунина развиты несравненно

сильнее, чем у обыкновенных людей.

«У меня в молодости было настолько острое зрение, что я видел звезды

видимые другими только через телескоп. И слух поразительный — я слышал

за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку,

кто именно едет. А обоняние — знал запах любого цветка и с завязанными

глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза.

Ученик Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей

первой женой, Аней, к ее друзьям на дачу под Одессой. Выхожу в сад

вечером и чувствую: тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие,

роскошные запахи южных цветов, пахнет резедой.

— А у вас тут и резеда, — говорю хозяйке.

Она меня на смех подняла:

— Никакой резеды нет. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а

ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не

резеда. Спросите у садовника.

— Пари, — предлагаю, — на пятьсот рублей.

Жена возмущена:

— Ведь проиграешь!

Но пари все, же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех

клумбах искал. И нашел наконец—то резеду, спрятавшуюся под каким—

то широким декоративным листом. И как же я был счастлив!..»

Учитель И во всех стихах Бунина за цветом, звуком, запахом— чувство,

мысль, настроение.

Ощущением красоты родной земли, любовью к ней проникнуты его стихи,

глубокие по мысли, наполненные философскими раздумьями, гармоничные,

отличающиеся ясным классическим слогом. Таково, например прекрасное

стихотворение «Вечер»:

Чтец

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем,

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села

На подоконник птичка. И от книг

Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.

Гул молотилки слышен на гумне.

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

Ученик Одновременно со стихами Бунин писал и рассказы. Он знал и

любил русскую деревню, к крестьянскому труду он проникся уважением с

детства, поэтому деревенская тема становится обычной в его ранней прозе.

Учитель Проза Бунина, как и поэзия, — песнь его души, она всегда

эмоциональна и лирична; о чем и о ком бы он ни говорил, он говорил всегда

“из самого себя”. Во всех произведениях ощущаются личность автора, его

взгляд на мир — и та гармония, к которой взывает писатель каждым своим

словом.

Ученик В своей жизни Бунин много странствовал. Первое путешествие по

России, Украине, Крыму он совершил после работы в газете «Орловский

вестник», в ранней молодости. Потом он сменит много профессий: будет

работать корректором, статистиком, библиотекарем и даже продавцом в

книжной лавке. Многочисленные встречи, знакомства, наблюдения

обогащают его новыми впечатлениями. Молодой прозаик быстро расширяет

тематику своих рассказов.

Учитель Популярность прозы Бунина началась с 1900 года, после