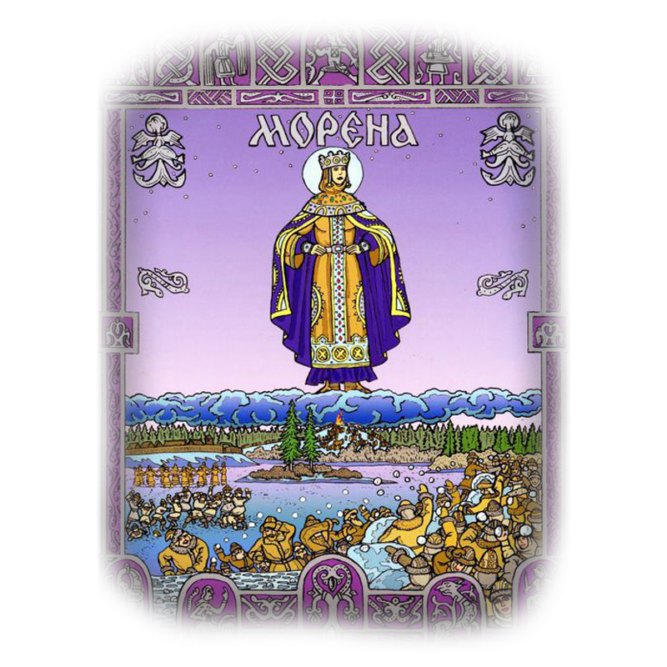

Морена (Мара, Марена, Моржана, Морана) – славянская Богиня Зимы и Смерти. С именем Морены созвучны многие страшные слова «мор», «морок», «мрак» и даже «смерть». Богиню Морену побаивались, однако, уважали. Особенно на Севере, где сильна власть долгой зимы, помнили о важности обращений к Богине Морене.

Упоминания имени Морены встречаем в текстах северных заговоров. Уговоры, обращенные к Богине Смерти, чаще всего читают для доброго дела, например, исцеления от хворей. Считают, что именно Богиня Зимы способна прогнать болезни, приходящие вместе с холодами. А в текстах старинных писем встречаются даже обращения к Богине Морене для закрепления обещания. Тогда пишут, что Морена будет свидетельницей тому, кто взялся выполнить зарок:

«Приветствие от Петра к Демше. Дай Микуле Кишке гривен шесть, взявши у Марены. Приведя его сам, дай в присутствии Марены. А если попросит Ярко, то тому не давай. Приветствую тебя. Сделай же милость, исполни сам».

Морена в пантеоне славянских Богов

Богиня Морена – дочь Сварога, Небесного Отца и Лады-Богородицы. Сёстры её — веселая Лёля, Богиня Весны, и добрая Жива, Богиня Лета. Как вышло, что Морена, рожденная среди светлых Богов, стала властительницей мира Нави?

Северные былички рассказывают, что трех дочерей Сварога и Лады похитил Скипер-Змей, посланник Хаоса. Лёля, Жива и Морена были превращены в страшных чудовищ и служили Скипер-Змею, пока он не был повержен. Тогда Боги Перун, Велес, Стрибог и Хорс освободили сестер, расколдовали их и вернули им прежний облик. Однако, сердце Богини Морены так и осталось темным, и она ушла в Навь.

Сейчас Богиню Морену считают женой Чернобога, Властителя Нави. Иногда дочерями Морены называют сестер-Лихоманок, духов, насылающих болезни. Поэтому в заговорах именно к Морене обращаются с просьбой утихомирить своих дочерей и остановить хвори.

Читайте книги сказок о славянских Богах!

Легенды и мифы о славянской Богине Морене

Самый известный миф о Богине Морене – миф о превращении её в чудовище вместе с сестрами Богиней Лёлей и Богиней Живой и о возвращении сестрам прежнего облика. Этот миф описывается вместе с историей о том, как Перун, Защитник Яви, победил Скипер-Змея (или Скипер-Зверя в других вариантах мифа).

Богиня Морена участвует и в других славянских мифах. Чаще всего её описывают как красивую молодую женщину с белой, как снег, кожей и темными волосами, черными, как небо зимней ночью. Богиня Морена описывается высокомерной, красивой и одновременно пугающей. Много северных быличек посвящено тому, как Морена-Зима хотела захватить власть над миром Яви, править вечно. Богиню Морену всегда обижает, что её почитают меньше, чем Лёлю-Весну, что её прихода не ожидают с нетерпением и радостью.

Как подготовиться к Весеннему Равноденствию?

Время мирских обрядов на очищение, время волховских обрядов на защиту и благополучие.

Оберег – символ Богини Морены

Самый известный знак Богини Морены – Зимний Косой крест. Этот крест представляет собой пересечение двух линий, на концах каждой из которых есть ещё небольшие штрихи. Так символически обозначается заморозка, остановка, потому что линии креста не могут далее продолжиться в бесконечность.

Знак Богини Морены используют как оберег от злого умысла и злых чар. Считается, что властительнице Нави подвластна остановка любой беды. Кроме того, символ Богини Морены может избавить человека от внутренней неуверенности.

Посмотрите обереги Богини Морены

Атрибуты Богини Морены

Явление природы – зима, черная луна.

Птица – черный лебедь.

Растение – ель.

Геральдика, предметы – серп или коса, череп.

Треба (подношение) – мед и другое кушанье, красное вино (или другие красные напитки), как символ крови.

Морена – Богиня-Покровительница

Богиню Морену своей покровительницей чаще выбирают Ведающие, те, кто не страшится прикоснуться к тайнам мира Нави. Но и обычный человек может выбрать Морену, Богиню Зимы и Смерти своей покровительницей. Богиня Морена даст уроки к тому, кто обладает гордым, жестким и непреклонным характером, при этом очень деятелен и любознателен. Такому человеку часто приходится страдать от последствий собственных поступков, но таков уж его нрав. Если в вашем характере есть такие черты, Богиня Морена может стать вашей покровительницей:

- целеустремленность;

- предприимчивость;

- богатое воображение;

- гордость;

- бесцеремонность;

- стремление к новизне.

Такому человеку Богиня Морена поможет обуздать свой нрав, найти способы выражения свободомыслия, чтобы не вредить себе и другим людям.

Какие бывают обереги,

дающие защиту Морены?

Морена в северной традиции гадания и магии

На славянской Резе Богини Морены — символ Зимний косой крест, о котором мы писали выше.

Номер Резы – 21.

Реза Морены приходит, когда Спрашивающего ждут проблемы, несчастья, беды, неожиданные и незваные, подобно зимней стуже. Предотвратить эти беды невозможно, можно только их переждать и после возместить ущерб, сохраняя при этом веру в жизнь и доброе отношение к людям.

К Богине Морене обращаются в славянской магии, когда желают остановить, предотвратить что-то в жизни. Часто к Богине Зимы Морене обращаются в обрядах на здоровье. Считают, что Морена может остановиться сестер-Лихоманок, приносящих болезни. Обряды, обращенные к Морене, Богине Смерти, нужно проводить с особой осторожностью, как и любые другие обряды, обращенные к Богам Нави.

Подробнее о значении Резы Богини Морены в гадании в статье «Реза Рода Морена»

Праздники, где чествуют Морену, Богиню славян

22-24 ноября — дни Морены, встреча зимы и холодов.

1 марта – день Богини Морены. Чествуют Богиню Зимы перед её уходом.

Последний раз вспоминают Морену-Зиму на Весеннее Равноденствие 20-22 марта, в этот день к людям приходит Лёля, Богиня Весны, а Морена-Зима окончательно покидает мир Яви.

Читайте больше о славянских праздниках в разделе «Славянские праздники и обряды».

Ноябрь — месяц особенный: по календарным датам ещё осень, а по погоде — самая настоящая зима — и по народному календарю именно в ноябре и наступала зима.

У славян таким переломным днём было 25 ноября, который почитался днём Марены. Считалось, что в этот день всегда стоит отвратительная погода — дождь, снег, ветер. В этот день запрещено было творить какие-либо славословия и жертвы богам, так как все они невольно приносились бы Марене.

Обрядовая пища: кисель, оладьи, морковь, репа.

Леля, Жива и Марена – три дочери Сварога и Лады. И было у них также по три брата-близнеца, одного из которых мы хорошо знаем – это Перун, а об остальных приходится только догадываться (хотя бы по аналогиям с египетскими мифами).

Марена вначале была женой Даждьбога, сына Перуна и русалки Рось, но впоследствии стала известна под именем Василисы Прекрасной, жены Кощея (аналога бога-трикстера Локки в ирландских и скандинавских мифах). А женой Даждьбога стала Жива (Тара). Именно Даждьбог чаще всего ассоциируется в сказках как Иванушка Царевич.

Вот, что пишется в древнеславянском мифе о союзе Даждьбога и Мары:

Первая жена Даждьбога Майя Златогорка после смерти ушла в Навь, где дух ее слился с духом богини Смерти – Марены, после чего, видимо и приглянулся Марене Даждьбог. Тогда Марена приворожила Даждьбога и в его сердце поселилась любовная тоска.

В то время к Марене сватался Кащей, но Дажьбог так распалился страстью, что решил отбить у соперника прелестницу. Однако Марена не собиралась становиться женой Дажьбога. Замуж она хотела только за Кащея, ибо он был знатного рода — шутка ли, сын Вия и Матери Сырой Земли, внук самого Черного Змея. А Тарх Дажьбог всего-то сын русалки.

Когда Тарх стал слишком уж ее донимать, она предложила ему выпить заговоренный мед. Только Дажьбог его выпил, у него на голове заветвились рога — и Дажьбог обратился в Златорогого Оленя (об этом событии люди вспоминают в середине лета, в день Медового Спаса).

Вновь обратила Марена Златорогого Оленя в Тарха Дажьбога только после того, как Перун пригрозил испепелить ее молнией. Не смогла устоять перед влюбленным Дажьбогом Марена и вышла за него замуж. Но после свадьбы Марену похитил у Дажьбога оскорбленный соперник Кащей. Дажьбог пустился в погоню за похитителем, но Марена и Кащей всякий раз обманывали его — сбрасывали в Пекло, обращали в Камень, и в конце концов распяли на Алатырской горе (Эльбрус(?) http://rodonews.ru/news_1295887294.html , Алатырь, «всем камням отец», «пуп земли» в славянской Традиции, стоит на Буяне-острове. Под Алатырем сокрыты истоки всех рек и начала всех дорог. Алтарем и троном служит Алатырь верховным богам, и потому любой трон и любой алтарь в Среднем Мире — лишь отражение Алатырь-камня. Магический алтарь — камень, на котором совершается жертвоприношение, — суть отражение Мировой Горы, или камня-Алатыря

Песни о Дажьбоге, Марене и Кащее воссозданы на основе былин о Добрыне и Марийке Кайдаловне, Потыке и Марье Белой Лебеди, а также сказок об Иване-Царевиче и Марье Моревне и иных подобных. Ссылки есть в «Русских Ведах» (М., 1992).

Имя славянской богини зимней стужи и смерти Марены (Мары) восходит к общему индоевропейскому корню «мармор», связанное со смертью (мором).

В переводе с санскрита «mara» значит «убивающий», «уничтожающий». Не случайно в буддийской мифологии «Мара» — божество, персонифицирующее «зло» и все то, что приводит к смерти живые существа. Он (Мара) искушал Будду под деревом Бодхи и создавал препятствия на духовном пути всех Бодхисаттв, стремившихся к «просветлению». Согласно буддийским мифам, божеству Маре подчинено огромное количество демонов ненависти и вожделения (рассматриваемых буддийскими философами прежде всего как персонификации различных аспектов человеческой психики); также он (буддийский Мара) имеет дочерей, воплощающих собой сексуальные страсти.

Древне-кельтские мифы повествуют о богине войны Морриган (ирландское — Морригу), появляющейся на полях битв и предвещавшей смерть. Чаще всего она принимала облик вороны; именно в таком виде она уселась на плечо героя Кухулина, когда тот погиб в бою против армии королевы Медб (королевы Коннахта, яростной женщины-воительницы).

В цикле легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола важное место занимает образ Морганы ле Фэй, сводной сестры Артура. Во всех британских вариантах мифов о легендарных рыцарях она представлена заклятым врагом Артура, часто виновницей его гибели. Однако после кровавой битвы под Солсбери, стоившей жизни большинству рыцарей Круглого Стола, когда король и его мятежный племянник Мордред поразили друг друга, Моргана была одной из трех женщин, которые на черном корабле увезли смертельно раненного Артура в Аваллон (ее спутницами были королева Северных Штормов и королева Потерянных Земель). Некоторые варианты мифов гласят, что Моргана ле Фэй (держащая в руке яблоневую ветвь — символ изобилия) является владычецей Аваллона («Яблоневого Острова» – остров Буян (?)).

В славянских мифах и легендах часто встречаются персонажи, носящие такие имена, как Мара, Маря, Маруха, Мора (и близкое к нему Кикимора), Марена, Морена, Марана, Маржана, Маржена и т.п., связанные (по первоначальному этимологическому сходству или по вторичному звуковому уподоблению) с олицетворениями смерти, а также с сезонными ритуалами умирания (а затем восресения) природы.

В весенних обрядах славян Мареной называлось соломенное чучело — воплощение смерти и зимы, которое топили (разрывали, сжигали), что призвано было обеспечить хороший урожай. В русских деревнях в Купальскую ночь сжигали на костре чучело Мары-Марены [это символично тому, как происходит в природе: из мертвой смерти (зимы) и живородится жизнь (весна)]. Есть также и версия, что имя Мары в купальских обрядовых песнях впоследствии было частично вытеснено именем Марьи (Марии)…

В западнославянской мифологии известна польская Маржана, отождесвляемая хронистом XV века Я.Длугошем с римской богиней подземного мира Церерой; чешская Морана, отождествляемая с греческой богиней мрака и чародейства Гекатой [древние авторы, говорящие о божествах славян-язычников, упоминали о Марене как о богине вроде Гекаты и Деметры — одновременно, смерть и плодородие]. Белорусская Мара — «нечисть» [т.е., не «белосветное» божество ], сходная по функциям с Марой низшей мифологии народов Европы, олицетворяет собой, в частности, злой дух, садящийся ночью на грудь спящего и вызвающий удушье (в Средние Века ассоциировавшийся также с инкубами и суккубами). Представление о Маре как о воплощении ночного кошмара запечатлено в польском «zmora» («кошмар»), француском «cauchemar» («кошмар»), английском «nightmare» («кошмар»; от «night»).

Мара — одно из самых древних, таинственных и «смутных» божеств в славянских языческих поверьях. Мара — богиня в облике высокой женщины или, напровтив, сгорбленной старухи, но с длинными распущенными волосами. Иногда — красивая девушка в белом, иногда женщина, одетая в черное и рвань, а также космата. Тем не менее, Мара в русских повериях не столько воплощенный ночной кошмар, сколько воплощенная судьба, ведающая перемены в судьбах обитателей дома (она как призрак часто появляется часто в доме). Слово «Мара» также означает и «туман, мгла, марево». В этом Мара схожа с «Белой Женщиной», повсеместно означающей смерть и предвещающей несчастья.

Мара это также и Полудница — красивая девушка в белом, появляющаяся среди зреющих хлебов. Образ Мары в славянских поверях в соответствии и со значением ее — призрачен. Остались только отрывки каких-то испостасей. Это туман и марево, влияние на судьбы людей, появление только в определенное время — в полдень дня или года, в полночь дня или года — переломы года таким образом сочетаются и с переломами судьбы человеческой. Проведено много исследований на тему трактовки общеиндоевропейского корня «mr», связанного с санскритским — «mrtis», латинским — «mors», русским «съ-мьрть». Считается, что в образе Мары-Марены-Мораны отразился древний архетип, связанный со смертью. В образе Мары видят как сочетание рождения и плодородия, так и смерти, необходимой для обновления и продолжения Жизни на Земле.

Объединяют также Мару-Вселенную, Мару-Судьбу, Мару-Женщину и Мару-Дерево. Полагая, что в мифологическом мышлении Судьба человека может представлять собой «долю», Часть Вселенной (подобной ему) и быть отдельным существом (двойником, огнем, растением). Мара также — смерть, море, мрак, мир; душа и доля; источник и конец бытия; божество, наделенное универсальной властью, особенным образом влияющее на судьбы людей.

Если рассматривать «мифологический» уровень понимания Изначальной Традиции, то следует упомянуть, что, согласно одному из мифов, Марена является дочерью Черного Змея (охраняющего переход из Яви в Навь по Калинову Мосту) и внучка Ящера, владыки Подземного Мира, которую взял замуж Кощей (одна из ипостасей Чернобога), ее родной брат по отцу; от Кощея Марена родила дочерей Водяницу, Ледяницу, Снежану, Немочу, Замору и других, связанных с умиранием, неурожаем, скотьим мором итп; сопровождают Марену «мары» — бестелесные навии («навки»), вестницы смерти.

Время года, которому покровительствует Марена — зима, сторона света — запад (где умирает Солнце), время суток — ночь (лучшее время для темного колдовства)…Есть День Марены (Навий день) и весной — 1 марта, когда сжигают чучело Мары, обряд прощания с зимой и встреча Весны.

Современный неоязычник, как правило, знает о Марене только одно — это «Богиня смерти». Ну и, соответсвенно, верит в легенды о Ее «борьбе» со «светлыми Богами» — благо авторы разной степени талантливости от М. Семеновой до А. Асова, насочиняли уже достаточно много по этому поводу — в зависимости от характера принимая сторону той или иной стороны.

Справка: Инглии́зм (полное название: Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных Староверов-Инглингов ) — новое религиозное движение , одно из направлений в славянском неоязычестве . Родственно родноверию . Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных Староверов-инглингов никогда не была официально зарегистрирована религией в России .

1.

Но наряду с упоминанием Марены Абрахамом Френцелем, среневековым автором, как «De Marzana, Dea Morte, Dea Mortis», т.е. Богини смерти, имеются и другие сопоставления, сильно отдаляющие нас от славянского аналога «старухи с косой». Чешский автор глосс к «Матери слов» сопоставляет Марену с Прозерпиной — не только владычицей подземного мира, но и подательницей плодов. Ян Длугош сравнил ее с Церерой — Богиней плодородия, и это проясняет для нас вопрос, почему к Марене могли обращаться за помощью в «усстрении свадьбы» (грамота от Милуши, см. ниже).

Балтский аналог Марене, Мара или Маря (13) , сливается в один образ с Богиней Судьбы и родов Лауме — в славянской мифологии ей соответсвует Мокошь (?).

2.

Справка: Мокошь ( Макошь ) — женское божество в восточнославянской мифологии , покровительница женского начала, плодородия, прядения и ткачества. В её ведении находилось прядение. Мокошь — единственная богиня древнерусского пантеона, чей идол стоял в Киеве на вершине холма рядом со статуями Перуна и прочих божеств. Считалось, что богиня покровительствует прядению, наказывает тех, кто работает в пятницу . Её соотносят с греческими богинями судьбы Мойрами , прядущими нити жизни, и германскими «пряхами судьбы » — Норнами ). Имела связь с Рожаницами , Суденицами, Долей и Недолей (они считались её помощницами). Память о Мокоши на Украине и на Русском Севере хранилась до XIX века. В жертву ей приносилась пряжа, выбрасывавшаяся в колодец (ритуал назывался «мокрида»). Дольше всего воспоминания о Макоши (Мокоши) сохранялись на Русском Севере. В процессе христианизации ее образ слился с образом Параскевы Пятницы(бабья святая, «так как повсюду наши крестьянки считают ее своей заступницей»). Впрочем, в быличках Макошь может выступать и под собственным именем. (из википедии)

3.

Современные латышские язычники-диевтурибы почитают Мару, как Великую Мать (14) . Возможно, то же превращение Мары-Марены в основной лик Великой Матери, Пряхи Судеб (Макошь?)(см. севернорусские мифы о прядущей море или кикиморе), произошло и в Новгороде, благо, население одного из трех древнейших концов Новгорода, Людина, составляли кривичи (15) . Кривичи же наиболее близки к балтам из всех славянских народов, даже само их название сопоставляют с названием языческих жрецов балтов — криве или креве — что косвенное подтверждают такие слова иноземной хроники:

«28 июля 1414 года в деревне Анкаим умер Креве-Кревайть (Krewe-Krewayto) по имени Гинтовт, 74-й первосвященник; с ним пал сан некогда очень важный в делах святых и судебных во всей земле Литовской, Пруссии, Литве, Жемайтии, Куронии, Земгалии, Ливонии, Латгалии и даже в землях кривичских руссов (Creviczensivim Russorum)» (16)

А поскольку для «кривичских руссов» Криве был авторитетом в «делах святых», то мы вправе распространить на них и почитание Марены, как Богини не только, и, может быть, не столько зимы и смерти, сколько судьбы и плодородия (17) . Тем более, что грамоты с ее именем найдены как раз в Людином конце, кривической части Новгорода.

Кстати, к проявлениям язычества в крещеной Руси относят и обычай насыпать покойнику в гроб зерен (17) — «дань Марене», которую предполагалось платить зерном в грамоте 798 (см.ниже). Обычай это, как отмечают археологи, был особенно распространен в Новгороде. Здесь как бы объединяются темы плодородия и смерти. Молодоженов на свадьбе тоже осыпали (и сейчас кстати тоже принято) зерном…

5.

Обычай оставлять у святых мест молитвы-записочки сохранился на Русском севере едва ли не до наших дней. Отражением его является и коми обычай «кабала» (18) — когда колдун обращается к лесному духу в записке на бересте, которую выкладывает на урочное место вместе с подношениями — обычай явно заимствованый «заволочской чудью» у более культурных новгородцев. На Руси же существовал чуть ли не до петровских времен обычай класть в гроб с покойником письма (19) привратнику иного мира, которым почитали на Руси Николу — заместителя в этой должности языческого Волоса. Причем первым известным последователем этого обычая стал никто иной, как очередной выходец с балтийско-славянского севера варяг Шимон-Рюрик, учредитель и спонсор Киево-Печерского монастыря. И я полагаю, что сын Варяжского моря взял с собой на тот свет не византийский пергамент — а бересту, бересту, на которой «людии новгородские от рода варяжска» писали письма — друг другу, и, как теперь выясняется, своим Богам…

Не смотря на такой серьезный смысл имени Марена, в славянских семьях называли девочек этим именем. Не боялись гнева богини, ну или так пытались ее задобрить, чтобы она не насылала мор на их род – не известно.

В новгородских грамотах 794 (1) , 798 (2) , 849 (3) и 955 (4) , датируемых XII веком. упоминается некая Марена.

6.

В грамоте 794 Петр (некоторыми авторами предполагается, что новгородский боярин Петр Михайлович) просит Марену оказать влияние на князя (!), когда тот станет наделять купцов (чем и как непонятно, вообще, грамота сохранилась фрагментарно, а прорисовки на » http://gramoty.ru/» куда-то делись, причем в этой связи упоминает мор, прошедший зимою. По грамоте не понятно связан ли был мор с именем зимней богини, перевод грамоты можно истолковывать по разному «…Марена, вразуми князя нашего, который дары купцам раздавать собрался. Зимний гнев Свой напомни…» То ли это все таки обращение к Марене-богини зимы, то ли это обращение к княгине Марене, которая по каким-то нам не известным причинам лютовала именно зимой.

7.

В грамоте 798 некий Завид требует от неизвестного адресата, чтобы он (она?) велел(а) тому из «воих сыновей», у которого есть зерно, отдать дань Марене. «…скажи сыновьям, кто сможет, пусть зерно за меня принесет Марене-Государыне в дань!..»

В грамоте 849 Петр (возможно, тот же, что и в первой грамоте) — велит какому-то Демше выдать шесть гривен Микуле Кишке — но только «перед Мареной» — …Демша, ты шесть гривен Микуле только перед кумиром Матушки давай. Может, хоть Ее побоится, шильник! А Ярьке не давай, у этого ничего святого нету!..

8.

Любопытнее всего четвертая грамота, с которой связан ряд забавных недоразумений (5) . Общая же суть в том, что женщина по имени Милуша, обращаясь к Марене, говорит, что Косе Великой (по предположениям ученых, дочери Милуши), «выйти бы за Сновида». Ниже снова написано имя Марены с ласкательным суффиксом и разукрашенной, будто в летописи заглавной буквой, а потом… вот тут-то и причина недоразумений! — написано «пей пизда и секыль». Журналисты в простоте своей решили, будто Милуша кроет матом адресата письма. Стоило ради этого разукрашивать имя Марены столь любовно? Ученые же вносят в вопрос ясность: «Оказывается, что в русском эротическом фольклоре есть такое же точно восклицание, как в этом письме Милуши : «пей + любое обозначение вульвы».

13.

Это глубоко архаичный образ, восходящий к фундаментальному индоевропейскому мифу об оплодотворении Земли, Матери-Сырой-Земли, Деметры и др. — активным началом: Деушем, Зевсом, Юпитером и др. Земля пьёт дождь, проливающийся с неба, и плодоносит. Современное выражение «дождь напоил землю». Не случайно Зевс оплодотворяет Данаю в золотом дожде. Есть работа Никиты Ильича Толстого о белорусском фольклоре, где есть выражения: «пьян, как мать» и «пьян, как земля» (имеется в виду напоённость Матери-Сырой-Земли).

Таким образом, восклицание: “пей, мать”, “пей, земля” и даже “пей, п-да” — надо понимать как сакральное заклинание с древним, глубоко поэтическим смыслом: «да наполнится, да будет напоено оплодотворяющим началом рождающее лоно!» В устах Милуши почти наверняка это цитата из «срамной песни», которая будет звучать на свадьбе, и она хочет сказать: «Маренка, да пусть же свадьба состоится!» (6)

9.

Сейчас археологи нашли уже дом Марены и Петра: богато украшенная утварь, пряслице с именем Марены и другие артефакты. Они укладываются во временной интервал 20-х—70-х годов XII в. В 1155 году Пётр и Марена выдали дочь замуж за сына Юрия Долгорукого — это один из всего двух случаев в древнерусской истории, когда князь женился не на княжне. Отсюда делается вывод, что перед нами письмо к знатнейшей даме древнего Новгорода, породнившейся с княжеским домом.

10.

В неоязычестве Марену и снабдили множествами детей, которые отвечают за бедствия, эпидемии и прочие беды — навии. Её наделяют такими символами — Черная Луна, груды разбитых черепов и серп, которым она подрезает Нити Жизни. Марена воплощает собой торжество Мари — «Мертвой Воды» (Воли к Смерти), то есть Силы, противоположной Животворящей Солнечной Яри. Но Смерть, даруемая Мареной, не есть полное прерывание Токов Жизни как таковой, а — лишь переход к Жизни Иной, к новому Началу, ибо так уж положено Родом Вседержителем, что после Зимы, уносящей с собой все отжившее, всегда наступает новая Весна… Но даже после ухода Зимы-Смерти с людьми оставались ее многочисленные слуги — мары.

14.

По преданиям древних славян, это злые духи болезней, они носят голову под мышкой, бродят по ночам под окнами домов и шепчут имена домочадцев: кто отзовется на голос мары, тот умрет. Германцы уверены, что маруты — духи неистовых воинов. Шведы и датчане считают их душами умерших, болгары уверены, что мары- души младенцев, умерших некрещеными. Белорусы верили, что Морана передает умерших Бабе-Яге, которая питается душами мертвых. На санскрите слово «ahi» означает змей, змея.

11.

Соломенное чучело, которое до сего дня кое-где еще жгут во время праздника древней Масленицы в пору весеннего равноденствия время, принадлежит Морене, Богине смерти и холода. И каждую зиму она берет власть. И чтобы как-то оградить себя от Марены и показать ей, что её не боятся, припугнуть, прогнать подальше, славяне собирались всем миром и шли в самое гибельное место — на лесное болото. Ведь так же считалось, что именно в лесных болотах гнездится всякая нечисть (Мора- Кикимора), принадлежащая к свите тёмного божества.

12. капище Марены

На это болото приносили пылающие головни и тушили их в елани (незамёрзшей трясине), чтобы символически «дать отпор» богине зимней стужи и смерти. Ведь впереди были длинные ночи и короткие дни без солнца, с самых незапамятных времён считавшегося противником всех тёмных сил и другом людей.

Символом Мары является знаки воды, выраженные двумя волнистыми линиями. Из воды человек приходил и по некоторым погребальным обычаям, в воду человек уходил, что бы переродиться (кстати, есть замечательная книжка по поводу древних захоронений).

[источники]

http://mykola.ru/archives/960

http://www.liveinternet.ru/users/margo_rude_girl/post123267833/

http://www.liveinternet.ru/tags/%EC%E0%F0%E5%ED%E0/

http://vgostyahukudesnitsi.blogspot.com/2010/11/25.html

http://nirvanasite.org/blog/marena_vstupila_na_russku

http://ru.wikipedia.org/

Hhttp://infoglaz.ru/ttp:/mitrius.livejournal.com/380809.html

http://mykola.ru/ http://www.liveinternet.ru/

http://vgostyahukudesnitsi.blogspot.com/

ttp://nirvanasite.org/

http://www.diary.ruhttp://pagan.ru/

http://www.ctel.msk.ru/ http://sl

А вот еще несколько персонажей старинных верований: Баба — Яга, костяная нога … или вот Драконы жили на Руси ?. А знаете например, Почему мы стучим по дереву ? И еще что было — Уход в Камень

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=43565

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with Moryana, a female sea spirit.

| Morana | |

|---|---|

|

Goddess of cold, frost, winter, death |

|

Effigy of Morana (Death Goddess). Czech Republic. |

|

| Equivalents | |

| Greek equivalent | Hecate, Atropos |

| Roman equivalent | Morta |

| Celtic equivalent | Cailleach |

Marzanna Mother of Poland: modern imagination of goddess by Marek Hapon

Marzanna (in Polish), Morė (in Lithuanian), Marena (in Russian), Mara (in Ukrainian), Morana (in Czech, Slovene and Serbo-Croatian), Morena (in Slovak and Macedonian) or Mora (in Bulgarian) is a pagan Slavic goddess associated with seasonal rites based on the idea of death and rebirth of nature. She is an ancient goddess associated with winter’s death, rebirth and dreams. In ancient Slavic rites, the death of the Goddess Marzanna at the end of winter becomes the rebirth of Spring of the Goddess Kostroma (Russian), Lada or Vesna representing the coming of Spring.[1]

Some medieval Christian sources such as the Czech 13th century Mater Verborum compare her to the Greek goddess Hecate, associating her with sorcery. 15th century Polish chronicler Jan Długosz likened her in his Annales to Ceres, the Roman goddess of agriculture (together with another Slavic goddess Dziewanna). Lithuanian, Latvian and some Estonian sources, dated between the 13th and 14th century, note the worship of Morana, the mother of souls. The most contemporary historical theory supposes the settlement of Slavic people in and around the Baltic region, most probably spreading the worship of Morana and likely finding many similarities between the Baltic natives and their goddesses of death, rebirth and the afterlife. Some Norse ballads, their origin not yet verified, hint at the worship of Marzanna, noting the natural contrasts with the Norse beliefs in the afterlife.

In modern times the rituals associated with Marzanna have lost their sacred character and are a pastime – an occasion to have fun and celebrate the beginning of spring. The tradition is usually celebrated around the spring equinox (March 21)[citation needed]. Usually schoolchildren and young people participate in the celebrations alongside local folklore groups and other residents. A procession consisting of men, women and children carries handmade Marzanna (and often also Marzaniok dolls, the male counterpart to Marzanna) to the nearest river, lake or pond. The participants sing traditional songs and throw effigies of Marzanna into the water. Sometimes the effigies are first set on fire, or their clothes are torn. On the journey back to the village the focus falls on the copses, adorned with ribbons and blown egg shells. The procession, still singing, returns to the village. In some locations (e.g. in Brynica – a district of Miasteczko Śląskie), the beginning of spring is then celebrated with a feast.

Names and etymology[edit]

Marzanna’s name most likely comes from the Proto-Indo-European root *mar-, *mor-, signifying death.[2] The Slovak form of the theonym – Ma(r)muriena – suggests that the goddess may have originally been connected to the Roman god of war Mars (known under a variety of names, including Marmor, Mamers and Mamurius Veturius).[2] The connection to Mars is supported by, among others, Vyacheslav Ivanov and Vladimir Toporov, who underline that he was originally an agricultural deity.[3]

Other theories claim her name is derived from the same Indo-European root as Latin mors ‘death’ and Russian mor ‘pestilence’. Some authors also likened her to mare, an evil spirit in Germanic and Slavic folklore, associated with nightmares and sleep paralysis. In Belarusian, Polish, Ukrainian and in some Russian dialects the word ‘mara’ means dream. But Vladimir Dahl says it means ‘phantom’, ‘vision’, ‘hallucination’.[4]

Traditions[edit]

The tradition of burning or drowning an effigy of Marzanna to celebrate the end of winter is a folk custom that survives in the Czech Republic, Poland, Lithuania, and Slovakia. In the past, the festival was held on the fourth Sunday of Lent. In the 20th century the date March 21 was fixed[5] (March 20–21). The rite involves preparing an effigy in female clothing, and either setting it on fire or drowning in a river (or both). This is often performed during a field trip by children in kindergarten and primary schools.[6] The effigy, often made by the children themselves, can range in size from a puppet to a life-size dummy. This ritual represents the end of the dark days of winter, the victory over death, and the welcoming of the spring rebirth.

It concerns the «drowning of Marzanna,» a large figure of a woman made from various rags and bits of clothing which is thrown into a river on the first day of the spring calendar. Along the way, she is dipped into every puddle and pond … Very often she is burned along with herbs before being drowned and a twin custom is to decorate a pine tree with flowers and colored baubles to be carried through the village by the girls. There are of course many superstitions associated with the ceremony: you can’t touch Marzanna once she’s in the water, you can’t look back at her, and if you fall on your way home you’re in big trouble. One, or a combination of any of these can bring the usual dose of sickness and plague.

— Tom Galvin, «Drowning Your Sorrows in Spring», Warsaw Voice 13.544, March 28, 1999

Drowning of Marzanna[edit]

Marzanna is also the name used to describe the effigy of the goddess, which was ritually burned and/or drowned during an early spring rite called Jare Święto to hasten the approach of spring. The custom of drowning the effigy of Marzanna derives from sacrificial rites; its function was to ensure a good harvest in the upcoming year. Following the principles of sympathetic magic – as described by James Frazer – it was believed that burning an effigy representing the goddess of death would remove any results of her presence (i.e., the winter) and thus bring about the coming of spring.

The effigy has usually been made of straw, wrapped in white cloth and adorned with ribbons and necklaces. Traditionally the effigy has initially been carried past every house in the village by a group of children holding green juniper twigs. During this procession Marzanna was repeatedly dipped in every encountered puddle or stream. In the evening the effigy passed to the young adults; the juniper twigs were lit, and thus illuminated Marzanna was carried out of the village, burned, and thrown into water. There is a number of superstitions related to the custom of drowning Marzanna: one cannot touch the effigy once it’s in the water or one’s hand will wither; looking back while returning home may cause an illness, while stumbling and falling may lead to a relative’s death within the coming year.

The Catholic Church attempted to forbid this old pagan custom. In 1420, the Synod of Poznań instructed the Polish clergy: Do not allow the superstitious Sunday custom, do not permit them to carry around the effigy they call Death and drown in puddles. However, both the custom and tradition prevailed. At the turn of the 18th century there has been an attempt to replace it (on the Wednesday preceding Easter) with a newly introduced custom of throwing an effigy symbolizing Judas down from a church tower. This attempt also failed. Today, the custom is celebrated at spring equinox on March 21, which coincides with the traditional date of Jare Święto.

Marzanna and the copse[edit]

In many parts of Central and Eastern Europe the procession to departs from the village with a Marzanna effigy, returns home with bouquets of green twigs called gaik (literally: copse).

The rite of drowning Marzanna, often conducted together with carrying bouquets of green twigs and branches (dubbed gaik in Polish, literally «copse») was originally performed on the fourth Sunday of Lent, called the White Sunday. The tradition of celebrating it on March 21 only began in the 20th century. Most researchers agree that the custom of carrying the copse (also known as grove, new summer, or walking with the Queen) from house to house was earlier performed much later in the year, probably shortly after Easter.

The effigy of Marzanna[edit]

Details of the ritual vary from region to region. Typically the effigy or doll representing Marzanna is made of straw and dressed in traditional local costume, rags, or even bridesmaid’s clothes. Marzanna may resemble a young woman wearing a garland as well as an old crone. Village dwellers carry the effigy away from the village, often singing event-related songs. Jerzy Pośpiech points out that at first only adults participated in the ritual; only when the custom became a fun game did the young join in.[7]

Depending on local tradition, the ritual that takes place after the procession reaches its chosen destination can be performed in various ways: sometimes the effigy is first torn into pieces, its clothes ripped off, and then drowned in a lake, river or even a puddle. In some variants of the ritual, the effigy is burned; in others, it is first set on fire and then thrown into water. A number of superstitions (also locally varied) are connected to the ritual, e.g.: the person who last returns to the village after the ritual is sure to die in the coming year. In some locations, a tradition functions in which Marzanna is given a male counterpart – Marzaniok.

Walking with the copse[edit]

Walking with the Copse is a ritual in which pine branches, twigs or even entire small trees (pine or spruce) – adorned with ribbons, handmade ornaments, egg shells or flowers – are carried from house to house. In some variations of the ritual a doll is tied to the top branch; in others, a local girl accompanies the copse (hence «walking with the Queen»). The copse is usually carried by girls, who walk from house to house, dance, sing and extend best wishes to the hosts. Some sources relate that the group also collected donations. Today the ritual often takes the form of bringing a decorated copse to the village after the ritual of drowning Marzanna is completed. This type of a two-part ritual (destroying the effigy and then returning with the copse) had been observed in the Opole region, the western parts of Kraków Voivodeship, Podhale, Slovakia, Moravia, Bohemia, Lusatia and Southern Germany (Thuringia, Franconia).[8] In the 19th century Oskar Kolberg noted that the copse had been carried around as a standalone custom (without the prior destruction of Marzanna) around Kraków and Sandomierz, as well as in the regions of Mazovia (on Easter Tuesday) and Lesser Poland (beginning of May or the Green week).[9]

Traditions related to Marzanna and the copse in Silesia[edit]

The date when the customs of drowning Marzanna and carrying the copse originated in Silesia is unknown. Although the Catholic Church considered these to be pagan traditions, and persecuted them accordingly, the custom nevertheless survived in Silesia even at times when it had been almost extinct in other regions of Poland.[10] Researchers point out that traditionally only women and girls would walk with a hand-made Marzanna; only later was the custom taken over by young adults and children.[7] In some regions – such as around Gliwice and Racibórz – local girls were followed by boys carrying Marzanna’s male equivalent – Marzaniok.[11] The effigies were carried around the village. Songs, often improvised, were sung in front of each house, especially if a girl lived in it. Hosts would reward the singers with money or eggs.[10] Afterwards, the singing procession left the village and went to a nearby body of water – a stream, pond, lake or even a puddle. If there was no lake or pond nearby, the effigy was burned; its clothes had been ripped off or it had been pelted with snow or mud.[7]

The procession would usually return carrying a copse – a small spruce or pine tree adorned with eggs and ribbons. Nicknamed latko (summer), the copse symbolised the spring and blooming nature. The procession carried it into the village, accompanied by songs and best wishes.

Significance[edit]

Today Marzanna is often perceived as a personification of winter and the symbolic drowning ends this season and returns life. In this interpretation, the corpse is used to welcome spring and to affirm the re-awakening of nature. However, modern interpretations simplify the ritual: one example is merging two originally separate rituals and changing the time of the year at which they were celebrated. Moreover, even medieval chroniclers suggested that the custom had already evolved into a light-hearted, fun event and its original meaning had been almost forgotten.

Researchers emphasise that Marzanna functioned not merely as a symbol of winter, but also as a Slavic goddess. Marzanna’s later association with death (in some regions Marzanna is called Death Crone) trivialized the importance of the goddess, who was the lady of not only death, but also life, and commanded the natural world.

Drowning Marzanna in water (an element of high importance in season-related folk celebrations) is understood as the goddess’ symbolic descent into the underworld, to be reborn with next winter.[12] Some researchers underline the sacrificial character of this ritual and suggest that Marzanna is sacrificed to appease Winter. The authors of Wyrzeczysko propose that Marzanna is sacrificed to the demons of water, whose favour was necessary to ensure a plentiful harvest in the coming year.[13]

Celebrating the Copse after Easter – in full spring – performs an individual function in the cycle of rebirth: it announces the coming of spring, a time of joy and song, a time when the Earth bears new fruit.

Popular culture[edit]

- Polish black metal band Furia released an album under the title «Marzannie, Królowej Polski» (To Marzanna, the Queen of Poland).

- Polish folk metal band Żywiołak released a song titled «Marzanna» in 2019.

- Russian folk metal band Arkona sings about Morana on their 2004 album Lepta.

- In the 2016 BBC television series Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, holistic assassin Bartine «Bart» Curlish is designated «Project Marzanna» by Project Blackwing.

- Virginian brewery Devils Backbone brew a 14° Czech style dark lager named in honour of Marzanna, using her Czech name Morana.[14]

- The 1994 film Morana is about explorers exploring Triglav, the famous mountain in Slovenia which is supposedly where Morana lives

- Morana appears in the 2021 Slovak-Ukrainian television show Slovania, a show based on Slavic history and mythology

See also[edit]

Wikimedia Commons has media related to Morana.

- Māra

- Mara (Hindu goddess)

- Jarilo

- Martenitsa

- Maslenitsa

- Dhumavati

- Santa Muerte

References[edit]

- ^ Szyjewski, Andrzej (2003). Religia Słowian [Religion of the Slavs] (in Polish). Kraków: Wydawn. WAM. ISBN 8373182055.

- ^ a b Kempiński, Andrzej M (2000). Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich (in Polish). Warszawa: Iskry. ISBN 8320716292.

- ^ Vyacheslav Ivanov, Vladimir Toporov. Indo-European Mythology. / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Индоевропейская мифология. Мифы народов мира, М:Российская энциклопедия, 1994.

- ^ Мара (Mara) in Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language by Vladimir Dahl.

- ^ «Polska». Retrieved October 12, 2014.

- ^ «👌Folklórní sdružení České republiky ▷ folklor bez hranic | Rexter.cz».

- ^ a b c Pośpiech, Jerzy (1987). Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku (in Polish). Opole: Instytut Śląski w Opolu. pp. 156, 162. OCLC 20139666.

- ^ Staszczak, Zofia (1964). Śla̜ska forma obrze̜du Marzanny i Gaika na tle porównawczym (in Polish). Opole: Inst. Śla̜ski.

- ^ Kolberg, Oskar (1963) [Photo-offset reproduction of Vols. 18–19 of the author’s Lud, jego zwyczaje, sposób życia… originally published 1885–1886]. Kieleckie [Region of Kielce]. Dzieła wszystkie (in Polish). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. ISBN 8300000062. OCLC 4885472.

- ^ a b Dubiel, Ludwik (1958). Niektóre zwyczaje ludowe na Śląsku i ich wykorzystanie w pracy zespołów artystycznych (in Polish). [S. l.]: GM PM. pp. 39–41. OCLC 832512659.

- ^ Kaczko, Krystyna (2009). «Doroczne zwyczaje i obrzędy» [Yearly rites and customs]. In Bazielich, Barbara (ed.). Ludowe tradycje: dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego [Folk traditions: the cultural heritage of autochthonous population within the borders of the Silesian Voivodeship]. Wrocław; Katowice: Polskie Tow. Ludoznawcze ; Muzeum Śląskie. p. 196. ISBN 9788387266080.

- ^ Kowalski, Piotr (1998). Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie (in Polish). Warszawa; Wrocław: Wydawnictwa Naukowe PWN. pp. 609–615. ISBN 8301125616.

- ^ Ciołek, Tadeusz Maciej; Olędzki, Jacek; Zadrożyńska, Anna (1976). Wyrzeczysko: o świętowaniu w Polsce [Wyrzeczysko: on celebrating in Poland] (in Polish). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. pp. 151–167. OCLC 3482291.

- ^ «Beers».

Sources[edit]

- Dixon-Kennedy, Mike. Encyclopedia of Russian & Slavic myth and legend. ABC-CLIO Publisher, 1998

- Marjorie Yovino-Young. Pagan Ritual and Myth in Russian Magic Tales: A Study of Patterns. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 1993.

- Skvortzov, Konstantin. Mater Verborum, 13th century Czech manuscript, with comments. Saint Petersburg Academy of Sciences, 1853.

- http://www.bellaonline.com/articles/art171090.asp

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with Moryana, a female sea spirit.

| Morana | |

|---|---|

|

Goddess of cold, frost, winter, death |

|

Effigy of Morana (Death Goddess). Czech Republic. |

|

| Equivalents | |

| Greek equivalent | Hecate, Atropos |

| Roman equivalent | Morta |

| Celtic equivalent | Cailleach |

Marzanna Mother of Poland: modern imagination of goddess by Marek Hapon

Marzanna (in Polish), Morė (in Lithuanian), Marena (in Russian), Mara (in Ukrainian), Morana (in Czech, Slovene and Serbo-Croatian), Morena (in Slovak and Macedonian) or Mora (in Bulgarian) is a pagan Slavic goddess associated with seasonal rites based on the idea of death and rebirth of nature. She is an ancient goddess associated with winter’s death, rebirth and dreams. In ancient Slavic rites, the death of the Goddess Marzanna at the end of winter becomes the rebirth of Spring of the Goddess Kostroma (Russian), Lada or Vesna representing the coming of Spring.[1]

Some medieval Christian sources such as the Czech 13th century Mater Verborum compare her to the Greek goddess Hecate, associating her with sorcery. 15th century Polish chronicler Jan Długosz likened her in his Annales to Ceres, the Roman goddess of agriculture (together with another Slavic goddess Dziewanna). Lithuanian, Latvian and some Estonian sources, dated between the 13th and 14th century, note the worship of Morana, the mother of souls. The most contemporary historical theory supposes the settlement of Slavic people in and around the Baltic region, most probably spreading the worship of Morana and likely finding many similarities between the Baltic natives and their goddesses of death, rebirth and the afterlife. Some Norse ballads, their origin not yet verified, hint at the worship of Marzanna, noting the natural contrasts with the Norse beliefs in the afterlife.

In modern times the rituals associated with Marzanna have lost their sacred character and are a pastime – an occasion to have fun and celebrate the beginning of spring. The tradition is usually celebrated around the spring equinox (March 21)[citation needed]. Usually schoolchildren and young people participate in the celebrations alongside local folklore groups and other residents. A procession consisting of men, women and children carries handmade Marzanna (and often also Marzaniok dolls, the male counterpart to Marzanna) to the nearest river, lake or pond. The participants sing traditional songs and throw effigies of Marzanna into the water. Sometimes the effigies are first set on fire, or their clothes are torn. On the journey back to the village the focus falls on the copses, adorned with ribbons and blown egg shells. The procession, still singing, returns to the village. In some locations (e.g. in Brynica – a district of Miasteczko Śląskie), the beginning of spring is then celebrated with a feast.

Names and etymology[edit]

Marzanna’s name most likely comes from the Proto-Indo-European root *mar-, *mor-, signifying death.[2] The Slovak form of the theonym – Ma(r)muriena – suggests that the goddess may have originally been connected to the Roman god of war Mars (known under a variety of names, including Marmor, Mamers and Mamurius Veturius).[2] The connection to Mars is supported by, among others, Vyacheslav Ivanov and Vladimir Toporov, who underline that he was originally an agricultural deity.[3]

Other theories claim her name is derived from the same Indo-European root as Latin mors ‘death’ and Russian mor ‘pestilence’. Some authors also likened her to mare, an evil spirit in Germanic and Slavic folklore, associated with nightmares and sleep paralysis. In Belarusian, Polish, Ukrainian and in some Russian dialects the word ‘mara’ means dream. But Vladimir Dahl says it means ‘phantom’, ‘vision’, ‘hallucination’.[4]

Traditions[edit]

The tradition of burning or drowning an effigy of Marzanna to celebrate the end of winter is a folk custom that survives in the Czech Republic, Poland, Lithuania, and Slovakia. In the past, the festival was held on the fourth Sunday of Lent. In the 20th century the date March 21 was fixed[5] (March 20–21). The rite involves preparing an effigy in female clothing, and either setting it on fire or drowning in a river (or both). This is often performed during a field trip by children in kindergarten and primary schools.[6] The effigy, often made by the children themselves, can range in size from a puppet to a life-size dummy. This ritual represents the end of the dark days of winter, the victory over death, and the welcoming of the spring rebirth.

It concerns the «drowning of Marzanna,» a large figure of a woman made from various rags and bits of clothing which is thrown into a river on the first day of the spring calendar. Along the way, she is dipped into every puddle and pond … Very often she is burned along with herbs before being drowned and a twin custom is to decorate a pine tree with flowers and colored baubles to be carried through the village by the girls. There are of course many superstitions associated with the ceremony: you can’t touch Marzanna once she’s in the water, you can’t look back at her, and if you fall on your way home you’re in big trouble. One, or a combination of any of these can bring the usual dose of sickness and plague.

— Tom Galvin, «Drowning Your Sorrows in Spring», Warsaw Voice 13.544, March 28, 1999

Drowning of Marzanna[edit]

Marzanna is also the name used to describe the effigy of the goddess, which was ritually burned and/or drowned during an early spring rite called Jare Święto to hasten the approach of spring. The custom of drowning the effigy of Marzanna derives from sacrificial rites; its function was to ensure a good harvest in the upcoming year. Following the principles of sympathetic magic – as described by James Frazer – it was believed that burning an effigy representing the goddess of death would remove any results of her presence (i.e., the winter) and thus bring about the coming of spring.

The effigy has usually been made of straw, wrapped in white cloth and adorned with ribbons and necklaces. Traditionally the effigy has initially been carried past every house in the village by a group of children holding green juniper twigs. During this procession Marzanna was repeatedly dipped in every encountered puddle or stream. In the evening the effigy passed to the young adults; the juniper twigs were lit, and thus illuminated Marzanna was carried out of the village, burned, and thrown into water. There is a number of superstitions related to the custom of drowning Marzanna: one cannot touch the effigy once it’s in the water or one’s hand will wither; looking back while returning home may cause an illness, while stumbling and falling may lead to a relative’s death within the coming year.

The Catholic Church attempted to forbid this old pagan custom. In 1420, the Synod of Poznań instructed the Polish clergy: Do not allow the superstitious Sunday custom, do not permit them to carry around the effigy they call Death and drown in puddles. However, both the custom and tradition prevailed. At the turn of the 18th century there has been an attempt to replace it (on the Wednesday preceding Easter) with a newly introduced custom of throwing an effigy symbolizing Judas down from a church tower. This attempt also failed. Today, the custom is celebrated at spring equinox on March 21, which coincides with the traditional date of Jare Święto.

Marzanna and the copse[edit]

In many parts of Central and Eastern Europe the procession to departs from the village with a Marzanna effigy, returns home with bouquets of green twigs called gaik (literally: copse).

The rite of drowning Marzanna, often conducted together with carrying bouquets of green twigs and branches (dubbed gaik in Polish, literally «copse») was originally performed on the fourth Sunday of Lent, called the White Sunday. The tradition of celebrating it on March 21 only began in the 20th century. Most researchers agree that the custom of carrying the copse (also known as grove, new summer, or walking with the Queen) from house to house was earlier performed much later in the year, probably shortly after Easter.

The effigy of Marzanna[edit]

Details of the ritual vary from region to region. Typically the effigy or doll representing Marzanna is made of straw and dressed in traditional local costume, rags, or even bridesmaid’s clothes. Marzanna may resemble a young woman wearing a garland as well as an old crone. Village dwellers carry the effigy away from the village, often singing event-related songs. Jerzy Pośpiech points out that at first only adults participated in the ritual; only when the custom became a fun game did the young join in.[7]

Depending on local tradition, the ritual that takes place after the procession reaches its chosen destination can be performed in various ways: sometimes the effigy is first torn into pieces, its clothes ripped off, and then drowned in a lake, river or even a puddle. In some variants of the ritual, the effigy is burned; in others, it is first set on fire and then thrown into water. A number of superstitions (also locally varied) are connected to the ritual, e.g.: the person who last returns to the village after the ritual is sure to die in the coming year. In some locations, a tradition functions in which Marzanna is given a male counterpart – Marzaniok.

Walking with the copse[edit]

Walking with the Copse is a ritual in which pine branches, twigs or even entire small trees (pine or spruce) – adorned with ribbons, handmade ornaments, egg shells or flowers – are carried from house to house. In some variations of the ritual a doll is tied to the top branch; in others, a local girl accompanies the copse (hence «walking with the Queen»). The copse is usually carried by girls, who walk from house to house, dance, sing and extend best wishes to the hosts. Some sources relate that the group also collected donations. Today the ritual often takes the form of bringing a decorated copse to the village after the ritual of drowning Marzanna is completed. This type of a two-part ritual (destroying the effigy and then returning with the copse) had been observed in the Opole region, the western parts of Kraków Voivodeship, Podhale, Slovakia, Moravia, Bohemia, Lusatia and Southern Germany (Thuringia, Franconia).[8] In the 19th century Oskar Kolberg noted that the copse had been carried around as a standalone custom (without the prior destruction of Marzanna) around Kraków and Sandomierz, as well as in the regions of Mazovia (on Easter Tuesday) and Lesser Poland (beginning of May or the Green week).[9]

Traditions related to Marzanna and the copse in Silesia[edit]

The date when the customs of drowning Marzanna and carrying the copse originated in Silesia is unknown. Although the Catholic Church considered these to be pagan traditions, and persecuted them accordingly, the custom nevertheless survived in Silesia even at times when it had been almost extinct in other regions of Poland.[10] Researchers point out that traditionally only women and girls would walk with a hand-made Marzanna; only later was the custom taken over by young adults and children.[7] In some regions – such as around Gliwice and Racibórz – local girls were followed by boys carrying Marzanna’s male equivalent – Marzaniok.[11] The effigies were carried around the village. Songs, often improvised, were sung in front of each house, especially if a girl lived in it. Hosts would reward the singers with money or eggs.[10] Afterwards, the singing procession left the village and went to a nearby body of water – a stream, pond, lake or even a puddle. If there was no lake or pond nearby, the effigy was burned; its clothes had been ripped off or it had been pelted with snow or mud.[7]

The procession would usually return carrying a copse – a small spruce or pine tree adorned with eggs and ribbons. Nicknamed latko (summer), the copse symbolised the spring and blooming nature. The procession carried it into the village, accompanied by songs and best wishes.

Significance[edit]

Today Marzanna is often perceived as a personification of winter and the symbolic drowning ends this season and returns life. In this interpretation, the corpse is used to welcome spring and to affirm the re-awakening of nature. However, modern interpretations simplify the ritual: one example is merging two originally separate rituals and changing the time of the year at which they were celebrated. Moreover, even medieval chroniclers suggested that the custom had already evolved into a light-hearted, fun event and its original meaning had been almost forgotten.

Researchers emphasise that Marzanna functioned not merely as a symbol of winter, but also as a Slavic goddess. Marzanna’s later association with death (in some regions Marzanna is called Death Crone) trivialized the importance of the goddess, who was the lady of not only death, but also life, and commanded the natural world.

Drowning Marzanna in water (an element of high importance in season-related folk celebrations) is understood as the goddess’ symbolic descent into the underworld, to be reborn with next winter.[12] Some researchers underline the sacrificial character of this ritual and suggest that Marzanna is sacrificed to appease Winter. The authors of Wyrzeczysko propose that Marzanna is sacrificed to the demons of water, whose favour was necessary to ensure a plentiful harvest in the coming year.[13]

Celebrating the Copse after Easter – in full spring – performs an individual function in the cycle of rebirth: it announces the coming of spring, a time of joy and song, a time when the Earth bears new fruit.

Popular culture[edit]

- Polish black metal band Furia released an album under the title «Marzannie, Królowej Polski» (To Marzanna, the Queen of Poland).

- Polish folk metal band Żywiołak released a song titled «Marzanna» in 2019.

- Russian folk metal band Arkona sings about Morana on their 2004 album Lepta.

- In the 2016 BBC television series Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, holistic assassin Bartine «Bart» Curlish is designated «Project Marzanna» by Project Blackwing.

- Virginian brewery Devils Backbone brew a 14° Czech style dark lager named in honour of Marzanna, using her Czech name Morana.[14]

- The 1994 film Morana is about explorers exploring Triglav, the famous mountain in Slovenia which is supposedly where Morana lives

- Morana appears in the 2021 Slovak-Ukrainian television show Slovania, a show based on Slavic history and mythology

See also[edit]

Wikimedia Commons has media related to Morana.

- Māra

- Mara (Hindu goddess)

- Jarilo

- Martenitsa

- Maslenitsa

- Dhumavati

- Santa Muerte

References[edit]

- ^ Szyjewski, Andrzej (2003). Religia Słowian [Religion of the Slavs] (in Polish). Kraków: Wydawn. WAM. ISBN 8373182055.

- ^ a b Kempiński, Andrzej M (2000). Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich (in Polish). Warszawa: Iskry. ISBN 8320716292.

- ^ Vyacheslav Ivanov, Vladimir Toporov. Indo-European Mythology. / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Индоевропейская мифология. Мифы народов мира, М:Российская энциклопедия, 1994.

- ^ Мара (Mara) in Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language by Vladimir Dahl.

- ^ «Polska». Retrieved October 12, 2014.

- ^ «👌Folklórní sdružení České republiky ▷ folklor bez hranic | Rexter.cz».

- ^ a b c Pośpiech, Jerzy (1987). Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku (in Polish). Opole: Instytut Śląski w Opolu. pp. 156, 162. OCLC 20139666.

- ^ Staszczak, Zofia (1964). Śla̜ska forma obrze̜du Marzanny i Gaika na tle porównawczym (in Polish). Opole: Inst. Śla̜ski.

- ^ Kolberg, Oskar (1963) [Photo-offset reproduction of Vols. 18–19 of the author’s Lud, jego zwyczaje, sposób życia… originally published 1885–1886]. Kieleckie [Region of Kielce]. Dzieła wszystkie (in Polish). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. ISBN 8300000062. OCLC 4885472.

- ^ a b Dubiel, Ludwik (1958). Niektóre zwyczaje ludowe na Śląsku i ich wykorzystanie w pracy zespołów artystycznych (in Polish). [S. l.]: GM PM. pp. 39–41. OCLC 832512659.

- ^ Kaczko, Krystyna (2009). «Doroczne zwyczaje i obrzędy» [Yearly rites and customs]. In Bazielich, Barbara (ed.). Ludowe tradycje: dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego [Folk traditions: the cultural heritage of autochthonous population within the borders of the Silesian Voivodeship]. Wrocław; Katowice: Polskie Tow. Ludoznawcze ; Muzeum Śląskie. p. 196. ISBN 9788387266080.

- ^ Kowalski, Piotr (1998). Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie (in Polish). Warszawa; Wrocław: Wydawnictwa Naukowe PWN. pp. 609–615. ISBN 8301125616.

- ^ Ciołek, Tadeusz Maciej; Olędzki, Jacek; Zadrożyńska, Anna (1976). Wyrzeczysko: o świętowaniu w Polsce [Wyrzeczysko: on celebrating in Poland] (in Polish). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. pp. 151–167. OCLC 3482291.

- ^ «Beers».

Sources[edit]

- Dixon-Kennedy, Mike. Encyclopedia of Russian & Slavic myth and legend. ABC-CLIO Publisher, 1998

- Marjorie Yovino-Young. Pagan Ritual and Myth in Russian Magic Tales: A Study of Patterns. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 1993.

- Skvortzov, Konstantin. Mater Verborum, 13th century Czech manuscript, with comments. Saint Petersburg Academy of Sciences, 1853.

- http://www.bellaonline.com/articles/art171090.asp

Славянская богиня зимы, ночи и смерти Морана

Объединённый праславянский словарь:

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Ж |

З |

И |

К |

Л |

М |

Н |

О |

Ѫ |

П |

Р |

С |

Т |

У |

Х |

Ц |

Ч |

Ш |

Щ |

Ю |

Ѭ |

Я |

Ѩ

Сведения взяты из сетевых ресурсов

и литературы о славянской мифологии.

Особая благодарность Денису Блинцову за статьи о славянских богах из его веб-капища.

Из библиографии за основу взяты краткие статьи «Словаря славянской мифологии» Елены Грушко и Юрия Медведева.

Они краткие, но их много, по большинству мифических и сказочных персонажей древних славян.

Морена — богиня бесплодной, болезненной дряхлости, увядания жизни и неизбежного конца ее — смерти.

В образе Морены воплотилась идея ежегодного умирания и последующего возрождения природы.

Это самое страшное, враждебное человеку божество — богиня ночи, зимы.

От этого имени вошли в наш язык слова мрак, мор, смеркаться.

Славяне представляли, что Морена живет на севере, в недрах покрытых вечными снегами скал.

Она всесильна, но светлые боги заключают ее в оковы с приходом весны.

Поэтому, встречая весну, славяне сжигали чучело Морены. Но кончается лето — и возвращается злая Морена.

Так происходит вечная борьба между светлыми и темными богами за власть над миром.

Одним из весенних обрядов было сжигание соломенной куклы — Морены.

От брака Марены и бога смерти Чернобога родились дочери

Желя и Карна —

богини загробного мира, провожающие и встречающие умерших.

Разделы страницы о древнеславянской богине смерти Марене:

- Подробные сведения о культе Морены

- Изображения и символика Морены

- Ритуалы и праздник в честь Марены

- Мара — воплощение мора

- Марцана

- Баба Яга

- Мары и кикиморы

- Неславянские аналоги Марены

Также смотрите историю восточных славян

Подробные сведения о культе Морены

Морана (Марена, Морена, Мара, Моржана, Костлявая, Тёмная Богородица, ЧерноМатерь) –

богиня зимы, смерти, царица ночи, могучее и грозное божество славян.

Морана заведует навью и подземным миром, где правит вместе с Чернобогом (Кощеем).

По поверьям, скитается в снегах и иногда навещает явь, чтобы сделать своё чёрное дело.

Кроме того, каждое утро она подстерегает Солнце, чтобы погубить его,

но всякий раз отступает перед его могуществом.

Каждую весну сражается с силами света (Ярило, Жива),

чтобы как можно дольше продлить на Земле зиму.

Но, в конце концов, она, будучи побеждена, сжигается на символическом костре,

который сейчас мы можем видеть на Масленицу.

Имя Мораны дало начало таким словам, как: мор, морок, мрак, марево, морочить, смерть и др.

Вероятно в древности эту богиню называли двойным именем Мара-Марена;

существовало предположение, что это вообще два разных, но родственных божества,

однако сейчас многие исследователи славянской культуры уверены, что Мара и Марена — это имена одной Богини.

Марь – это Мёртвая Вода, то есть противоположность живительному свету или Солнечной Яри.

Однако, без Мары, как и без Чернобога, невозможна была бы жизнь на Земле, и она также участвует в поддержании равновесия.

Без смерти не может быть жизни, а смерть – это не конец всему, а лишь только начало,

переход к другой жизни или обретение свободы в иной реальности.

Забирая души из Яви, Мара делает великое дело и даёт душе новое существование.

После Зимы всегда наступает Весна.

Это неизбежный процесс, в котором участвуем все мы, а Мара является главным действующим лицом в этой игре.

Кроме того, Моржана является богиней смерти и болезней в мире Яви, и богиней вечной молодости в мире Нави.

Она даёт жизнь в явьем мире и забирает, по прошествии времени, душу в навь [как Мать — Сыра земля?], поэтому

кумир Маре ставили возле поминальных курганов и на капищах с крадой (жертвенником).

Судя по достоверным источникам, многие историки и исследователи считают, что

капище Мораны находилось на месте современного месторасположения Останкинской башни.

Изображения и символика Морены

Изображают славянскую богиню смерти Морану по-разному.

Это может быть девушка с чёрными волосами, которые разбросаны по плечам, в бархатном платье, вышитом драгоценностями.

Это может быть величественная королева в белом одеянии (Снежная королева).

Иногда её изображают в виде седой старухи, которая одета в чёрные нищенские одеяния.

Такие разные изображения связаны со сменой времён года.

Поздней осенью или в начале зимы, когда тёмная богиня приходит в мир и зовёт с собой зиму, она ещё молода и полна сил,

а вот на Масленицу (Комоедицы) Мара уже старая и беспомощная, и уступает своё место молодому Яриле, который приводит в мир весну.

В её руках часто изображается серп или коса.

Символами богини Мораны являются: Чёрная Луна, разбитые черепа, серп, чёрный лебедь, гриф, ворон.

При помощи серпа она подрезает нити жизни, в результате чего человек умирает.

Её сакральные вещи – это коза, можжевельник, осина, ель и сосна.

Её владения находятся за Рекой Смородиной и, чтобы достичь их,

нужно пересечь Калинов Мост, который соединяет Явь и Навь.

Ритуалы и праздник в честь Марены

С ликом Марены или её идолом славяне-язычники обходили селение, когда заболевал скот или люди.

Так же делали, когда ожидалось нападение врага или наступление войны.

В процессе этого обхода они просили Мару позволить присутствовать на поле битвы духам предков,

которые могли бы помочь и оказать помощь своим потомкам.

День Марены традиционно отмечают 1 Марта.

Мара — воплощение мора

Мара — злой дух, как и Морена, воплощение смерти, мора.

Позднее Мара частично утратила связь со смертью, но сохранила свой вредный для человека характер,

часто так называют всяческую нечисть.

Мара — имя чучела, которое сжигают на костре в ночь на Ивана Купалу.

В низшей мифологии воплощение ночного кошмара. Садится ночью на грудь спящего и вызывает удушье.

Мара в образе девки Маринки искушала богатыря Добрыню в русских сказках.

Марцана

Марцана — богиня смерти всех живых существ, кроме человека:

ее жертвы доставляют людям богатые плоды охоты, рыбалки и звероловства.

Баба Яга

В славянской мифологии лесная старуха-волшебница.

Согласно сказкам славян, Баба-яга живет в лесу, в избушке «на курьих ножках».

Эта избушка изображается стоящей то в чаще леса (центре иного мира),

то на опушке, но тогда вход в нее со стороны леса, то есть из мира смерти.

Название «курьи ножки» происходит от «курных», то есть окуренных дымом, столбов,

на которые славяне ставили «избу смерти» — небольшой сруб с прахом умершего внутри.

Этот обряд погребения существовал у древних славян до IX века.

Баба-яга внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом — она неподвижно лежала

и не видела пришедшего из мира живых человека (живые не видят мёртвых, мёртвые не видят живых).

Она узнавала о его прибытии по запаху — «русским духом пахнет» (запах живых неприятен мёртвым).

«Курьи ножки» избы могут быть и просто звериными или птичьими,

да и сама Баба-яга имеет некоторые черты зверя, а иногда в избе вместо нее живёт медведь или козёл.

Баба-яга — повелительница времени: ей служат Красный, Белый и Чёрный всадники, то есть утро, день и ночь.

Человек, встречающий на границе мира жизни и смерти избушку Бабы-яги,

как правило, направляется в иной мир, чтобы освободить пленную царевну.

Для этого он должен приобщиться к миру мёртвых.

Обычно он просит Бабу-ягу накормить его, и она даёт ему пищу мёртвых.

Есть и другой вариант — быть съеденным ею и таким образом оказаться в мире мёртвых.

Пройдя испытания в избе Бабы-яги, человек оказывается принадлежащим одновременно к обоим мирам,

наделяется многими волшебными качествами, подчиняет себе разных обитателей мира мёртвых,

одолевает населяющих его страшных чудовищ, отвоёвывает у них волшебную красавицу и становится царём.

Мары и кикиморы

В день весеннего равноденствия (современное название – Масленица, языческое название праздника — Комоедицы)

славяне традиционно сжигают на костре чучело Мораны, соломенную бабу.

На время весны и лета Марена уходит, но с людьми всегда остаются её верные слуги – Мары.

Мары – это духи болезней и смерти.

По преданиям, Мары носят голову под мышкой и шепчут имена людей, стоя под окнами домов,

если кто отзовётся — тот непременно заболеет и может даже умереть.

Самый известный дух из мар – это Кикимора.

Неславянские аналоги Марены

В греческой мифологии Моране соответствует богиня царства мёртвых Персефона.

Мары есть во многих верованиях разных народов.

Германцы верили, что это маруты — духи злых воинов, шведы и датчане – души умерших, болгары — души умерших младенцев.

Мара существует в Буддийских верованиях, как злое божество.

В легендах о короле Артуре есть упоминание о фее Моргане.

Древние кельты верили, что души воинов с места брани забирает Морриган.

© «Proto-Slavic.ru»,

Игорь Константинович Гаршин, 2012.

Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина.

Автор и владелец сайтов — Игорь Константинович Гаршин

(см. Curriculum Vitae автора).

Пишите письма

(

Страница обновлена 12.09.2022

|

|

За окном метель лютует. Холод до костей пробирает, и несчастен тот, кто в час столь поздний не нашёл тёплый очаг. Зима не пощадит никого, кто в лапы ей попадётся, и старец, и молодец уснут сном беспробудным. Видать гневается в дворце своём хрустальном, Тёмная Мара, и гнев её всеми ветрами северными свистит в трещинах стен деревянных изб. Жмутся в темноте к своим матерям дети напуганные, словно спасти их это может. Мужчины точат ножи да топоры свои, и хмурятся. Страшно всем, ибо перед владычицей зимней не устоять никому, коль решила она кого извести со света белого. Молчат смертные только, да в душе всем богам молятся, чтобы они гнев Мары уняли и уберегли людей от холодов её. А Мара, знай сидит в дворце своём, что прозрачен как лёд, и усмехается думам своим тяжёлым. Не ведают смертные, что нынче метель и вьюга, что подруги неразлучные, по просторам гуляют без её ведома. Коль

Богиня Мара у славян.

Древние славяне Мару называли тёмной богиней. С чего бы это?! Давайте разберёмся по порядку. Начнём с родословной. Согласно первому убеждению, богиня Мара была дочерью бога Кощея. Существует второе утверждение, что Мара вместе Живой и Ладой, была богиней первого поколения Ясуней, рождённых от искр, высеченных Сварогом на камне Алатыре. По сути мощь и обязанности всех троих богинь равны друг-другу.

Временем Мары было принято считать зиму. В эту пору, Мара безраздельно властвовала нам миром Яви, и своими холодами сковывала Матушку Землю до самой весны. Поэтому немудрено, что богиню отождествляли с самой смертью. Ничего приятного согласитесь, но стоит вспомнить, что древним славянам несвойственно было разделять мир чётко на доброе и злое. Всё было в славянском представлении взаимосвязано. Зима воспринималась, как смерть, но за ней всегда следовала весна, то есть возрождение. Поэтому смерть в данном аспекте рассматривалась лишь, как очередная ступень в круговороте бытия. Поэтому считать богиню Мару исключительно негативным персонажем славянского пантеона богов, в корне неправильная позиция.

Образ богини Мары и этимология имени.

Богиня Мара известна под многими именами. Её кличут и Мораной, и Мареной. В польской мифологии эта богиня носит имя Моржаны, на словацком имя богини произносится приблизительно, как Мармуриена, а вот на чешском языке эту богиню нередко называют Смертка, правда без гласных букв что-то вроде «Smrtka» от слова смерть. Столько разных вариаций имени одной богини, сплошное разнообразие, но ведь очень интересно откуда взялся сам корень, из которого после выросло всё это поклонение этой богине?!

Итак, имя богини Мары неразрывно связано со смертью, мором, чумой. От её имени происходят так же такие слова, как морок, марево, хмарно, морочить, марить, моросить, маракосить. В этих словах скрыто два главных смысловых направления, которые являются характерными для образа богини «морить», то есть истязать, мучить и «морочить», то есть вводить в заблуждение. Кстати, существует утверждение, что у богини в подчинении есть злобные маленькие духи — мары, которые в отличии от домовых, которые помогают по хозяйству, наоборот портят вещи, воруют и наводят полный бедлам в доме. Вот эти мары и выступают в роли наваждений, которые очень часто заставляют людей увидеть кошмары. Одним словом, морочат голову.

Так или иначе, наши предки представляли Мару, как богиню тёмную. В соответствии со своим божественным профилем, данная богиня представлялась древним славянам весьма в экзотичном образе: черноокая красавица, со смольными волосами, высокая и с удивительно бледной кожей. Веровали, что носила она платья лазурного цвета с белоснежным кружевом и росписью. Жила эта красавица в огромных, ледяных чертогах. Что-то очень Снежной Королевой повеяло, вам так не кажется?! Так вот, такой прекрасной богиня Мара, по мнению древних славян была осенью, так как зима только вступала в свои права и обретала полную мощь. С приближением весны, красавица Мара превращалась в ужасную и ворчливую старуху в лохмотьях, которая не хотела уступать своё место светлым богиням Ладе, Леле и Живе.

Праздник в честь богини Мары.

С приходом весны, силы богини Мары уходят на убыль, ибо грядёт время рождения и жизни, где нет места ни её приспешнице смерти, ни её холоду. Поэтому превратившуюся в безобразную старуху богиню Мару, древние славяне торжественно прогоняли, сжигая её чучело, что означало смену времени года. Обычно праздновался это праздник первого марта.

Кстати в простонародье прекрасную богиню называли одноглазой кикиморой. Конечно это не очень лестное прозвище, но скорее всего оно говорит, о том, что силы зимы иссякли, и ей пора покидать землю. Сохранилось поверье, что одноглазой по весне Мара стала из-за того, что её на своих вилах вздёрнул бог Ярило. Звучит, однако, это довольно двояко учитывая огненный темперамент солнечного бога. Кто знает, быть может в этой на первый взгляд, совершенно просто народной присказке, скрыто великое таинство смены времён года, как соитие зимнего холода и огненного солнца, рождает новую жизнь. Очищение льдом и пламенем, так сказать.

В день богини Мары, веровали древние славяне, что богиня проведёт их по Калинову мосту, что мир Явий и Навий соединяет, и между двух берегов бежит река Смородина. И переправа через этот мост, знаменовало переход от зимы к весне, от смерти к жизни.

Существовали и народные поверья в связи с праздником богини. Если в полдень выглядывало солнце, то значит весна будет ранней, а если в этот день была метель, то первая половина марта месяца не обещала потепления. Люди радовались обильному снегопаду, так как верили, что чем больше снега выпадет весной, тем больше урожай у них будет осенью. А если в весенний мороз потели окна, то это означало скорое

потепление.

С приходом православия на русскую землю, празднование в честь богини Мары, назвали Масленицой. Многие утверждают, что соломенное чучело, которое сжигали в день богини, было не олицетворением самой Мары, а лишь зимы, которая должна была забрать за собой всё самое плохое. Когда чучело сжигали, то пепел развевали над полями, садами и огородами. Верили, что от этого земля станет плодородной. А сама Мара Свароговна, удалялась в свои ледяные чертоги и предавалась сну, до следующей зимы.

Родословная богини Мары и её мужья.

Разобраться в хитросплетениях родственных связей славянских богов вообще кажется нереальным. Но всё же давайте попытаемся немного разгрести завалы из доводов и убеждений.

Итак, миф первый — Мара дочь Кощея бессмертного. Ну не страшно, подумаешь папа некромант и вообще очень тёмный тип, так и дочурка не лыком шита, вообще богиней смерти заделалась. Продолжает семейное дело, так сказать. А если учитывать, что Кощея отождествляют чаще с Чернобогом, то Мара у нас выходит по батюшке Чернобоговной.