Станица Наурская, по одной из версий, была основана казаками, по другой — выросла на остатках аула Наур. Но оставим эти споры. Даже к началу XX века эта станица была типично казачьей: из 7181-го станичника русскими были 6582 человека. При этом чеченцы в основном селились в соседнем ауле, сохраняя торговые связи. Так или иначе, но первые упоминания о Наурском селении относятся к середине 17-го века.

В 1765-м году был подписан указ о переселении волжских казаков на Терек. Волжане должны были занять позиции по левому берегу Терека между Моздоком и станицами гребенских казаков. В итоге волжских казаков поселили в ряде станиц, среди которых была и Наурская. Стоит отдельно отметить, что процесс этот сопровождался недовольством переселяемых семей и даже активным сопротивлением. Наурская располагалась восточнее Моздока и западнее Кизляра (станица существует и ныне, находясь в составе Чеченской республики). Строевые казаки, поселившиеся в Наурской, вошли в состав Моздокского казачьего полка.

Жизнь во фронтовых условиях

Станица жила в условиях постоянных набегов, которые до поры до времени носили характер жалящих мелких нападений. Но и эти набеги были столь частыми, что сообщение между станицами восточнее Моздока было непостоянным, а в ночные часы отсутствовало вовсе. Естественно, учитывая данную специфику, Наурская представляла собой скорее укрепление, нежели просто посёлок. Станица была окружена укреплённым земляным валом, на подступах был вырыт небольшой ров, а со сторожевых вышек велось постоянное наблюдение за местностью. Также по периметру вала были оборудованы своеобразные бастионы, т.к. на вооружении казаков Наурской находилась и артиллерия в виде нескольких орудий.

С 1768-го года полыхала русско-турецкая война. Османы традиционно для своей политики вовлекали всё больше племён в эту войну, пользуясь старыми связями, в том числе и торговыми, для провоцирования вражды против Российской империи. Эта война не была исключением.

В 1774-м году Порта решила нанести удар по крепости Моздок, а, следовательно, по формирующейся тогда будущей Моздокской укреплённой линии (часть Кавказской линии). Войско для этой операции было сборным. С одной стороны, в него вошли крымские татары под руководством калги (второй человек в Крымском ханстве после самого хана и непосредственный претендент на ханский престол) Шахбаз Герая. Шахбаз был послан в поход Девлет IV Гераем, недавно утратившим власть ханом и его родным братом, жаждущим вернуть ханство при помощи турок. С другой стороны, в войско вошли османы и кабардинцы из числа недовольных русскими племён, которые совершали регулярные мелкие нападения.

Когда войско числом в восемь тысяч бойцов было собрано, Шахбаз Герай направил его к Моздоку. 10 июня (по старому стилю) 1774-го года неприятель подошёл к крепости. Но после многочисленных нападений, которые нередко заканчивались трагически для обороняющихся, Моздок значительно укрепили, поэтому калга решил атаковать менее защищённые близлежащие станицы.

Наурская, стоявшая в 50 километрах от Моздока, в те дни была лишена своего главного оборонительного ресурса – большая часть строевых казаков Моздокского полка находилась в походе. В самой станице за крепостным валом осталась лишь немногочисленная караульная команда, рассчитанная на отражение стандартного мелкого нападения, да казачьи семьи: женщины, старики и дети.

Враг у ворот

11 июня к станице подошло восьмитысячное турецко-татарское войско, рассчитывая, конечно, на стремительный штурм и богатую добычу. Со сторожевых вышек по всей Наурской разнёсся грозный сигнал надвигающейся беды. Вскоре станица была полностью окружена. Но взять нахрапом Наурскую не удалось, а воинство, которое встретило противника, стало в итоге легендой.

Стоило неприятелю приблизиться к станице, как его сразу накрыл артиллерийский огонь. Но, учитывая число атакующих, сдержать их вдалеке от крепостного рва было невозможно. Вскоре первые бойцы начали карабкаться по оборонительному валу. И тут вдруг на головы штурмующих сплошным потоком полилась кипящая смола. Но не это изумило противника, а сам «гарнизон», в основном состоящий из разряженных в броские красные сарафаны казачек.

Терская казачка

Малочисленная караульная команда продолжала осыпать противника картечью. Каждый раз казаки, оставшиеся в Наурской, буквально на собственных руках переносили тяжеленные чугунные орудия с одного опасного направления на другое, забивая дыры в обороне. Но само их число не позволяло им взять полноценную оборону. Увы, все тяготы боя пришлось разделить с женщинами и даже детьми.

Штурм следовал за штурмом. Наконец смола, выжигавшая с вала противника, начала заканчиваться. Чтобы компенсировать этот боевой дефицит, казачки принялись нести из собственных хат кипящие щи и похлёбки, выливая этот жидкий «огонь» прямиком на карабкающихся турок, татар и кабардинцев. Когда и это оборонительное «вооружение» начало заканчиваться, в ход пошли пылающие головни.

К вечеру среди седовласых казаков и стремительно редеющих строевых казаков уже на полноценных правах стояли женщины. Стоило какому-нибудь дерзкому турку или татарину возвысить свою голову над крепостным валом, стараясь ворваться в станицу, как его могла ждать уж совсем не доблестная смерть. Казачки к этому, уже критическому, моменту боя вооружились косами и серпами. Незадачливый воин рисковал лишиться жизни не от боевой шашки, а от сельскохозяйственного инструмента. Казачки, как известно, трудолюбивые крестьянки, а потому серпами, вилами и косами владели умело и ловко.

К исходу первого дня сражения силы обороняющихся существенно поредели. Всем было ясно, что любой следующий штурм может оказаться последним. Пожалуй, единственное, на чём держался «гарнизон», — это чёткое осознание того, что поражение обернётся грабежом и дикой резнёй, в которой погибнут все, начиная с детей и заканчивая стариками.

Практически весь день защитники и защитницы Наурской ждали помощи со станицы гребенских казаков Червлённой, что всего лишь в сорока километрах от Наурской, ведь артиллерийская пальба была слышна там вполне отчётливо. Однако в Червлённой канонаду приняли то ли за встречный салют вернувшимся казакам Моздокского полка, то ли за потешную стрельбу, до которой был большой любитель полковник Моздокского полка Савельев, периодически живущий в станице. Помощь так и не пришла.

Утром следующего дня казаки и казачки вышли на свой «последний парад», открыв новый день артиллерийской стрельбой. К радостному удивлению защитников Наурской, вражеское войско спешно покидало поле битвы. По одной из версий, причиной тому была не просто череда бесславных попыток овладеть станицей штурмом, унесшая сотни жизней. Принято считать, что причиной отступления неприятеля является меткий артиллерийский выстрел казака Перепорха. Именно он, наведя орудие на курган, на котором расположилось командование вражеского отряда со своими приближёнными, умудрился метким выстрелом убить племянника калги Шахбаз Герая. Шахбаз, и без того обескураженный подобным поворотом событий на ниве штурмов и осады Наурской, увидел в этом дурное предзнаменование. К тому же с минуты на минуту на горизонте могли показаться как казачий отряд из соседних станиц, так и Моздокский полк.

В 1838-м году казаки разрыли подле станицы курган, на котором, как считалось, и находился штаб Шахбаз Герая. В земле обнаружили человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Это отчасти подтверждает версию о «снайперской» работе казака Перепорха.

В итоге оборона станицы Наурской покрыла славой её защитниц и защитников и горькой грустью с оттенком позора отзывалась в памяти турок, татар и кабардинцев. При этом даже торговля между горцами и казаками Наурской на время прервалась. Стоило горцу с боевыми ранами показаться у станицы, как встречные казаки поддевали прохожего фразой: «Как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами!»

Женщин, отважно защищавших станицу и своих детей, после сражения наградили медалями. Сама битва получила хлёсткое казачье имя: «Бабий праздник».

В нашей истории есть славные даты, которые не должны стираться из памяти потомков. Вот одна такая дата, которую, к сожалению, не все знают и помнят. Это день, когда женщины-казачки станицы Наурская обратили в бегство войско, превосходившее их по численности примерно в 10 раз. В честь этого подвига учредили впоследствии праздник наурской казачки.

В нашей истории есть славные даты, которые не должны стираться из памяти потомков. Вот одна такая дата, которую, к сожалению, не все знают и помнят. Это день, когда женщины-казачки станицы Наурская обратили в бегство войско, превосходившее их по численности примерно в 10 раз. В честь этого подвига учредили впоследствии праздник наурской казачки.

История возникновения праздника

В 1768 году началась первая тяжелая русско-турецкая война. Для защиты южных и кавказских рубежей основывались все новые поселения. Екатерина Великая повелела переселить на Терек часть казаков с Волги для укрепления новых линий обороны. В 1771 году переселенцы основали 5 новых станиц. Среди них была и станица Наурская.

Казачья станица на Кавказе – это практически полноправная крепость. Потому что жили казаки- терцы с самого начала во враждебном окружении. И русско-турецкая война добавила напряженности в отношениях с местным населением. Поэтому станица Наурская была обнесена укрепленным валом и имела орудия.

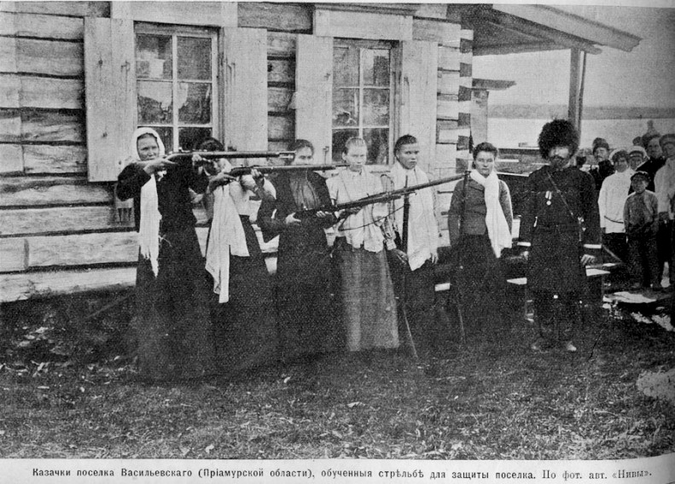

Казачки обучаются стрельбе.

В 1774 году в июне основная часть казаков была в походе. В станице оставались, как говорится, только стар да млад: женщины, дети, и немногочисленная легионная команда. К тому же день 10 июня был праздничным, все станичники пошли в церковь. И когда они только выходили, пришла страшная весть, что к станице движется войско неприятеля.

Соединенные силы турок, крымцев и горцев, собравшие большую армию, ставили перед собой задачу полностью уничтожить все русские поселения на Тереке. Одной из целей стала Наурская.

Станицу Наурскую обложило крымско-турецкое войско, состоявшее примерно из 8 или 9 тысяч воинов. Все они знали, что защитников-казаков в станице нет, вот и понадеялись на легкую добычу.

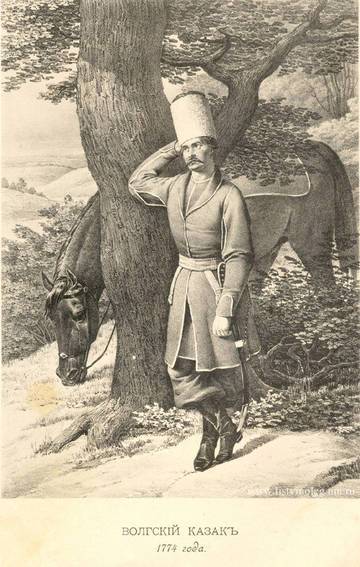

Казаки из станицы.

Легкой добычей Наурская станица не стала. Руководил обороной казачий полковник И. Савельев. Все имевшиеся в наличии защитники-мужчины отправились к орудиям на укреплениях. Только было их очень мало по сравнению с вражеским войском. И тут им на помощь пришли женщины, по случаю праздника одетые в лучшие свои сарафаны. Переодеться, они, естественно, не успевали. Враги пошли на штурм крепости-станицы.

Казачки помогали таскать тяжелые чугунные пушки, чтобы направить на те места, где была угроза прорыва обороны. Они стреляли из ружей и разогревали на кострах смолу и кипяток, чтобы лить на головы нападавших. По легенде даже щи и борщи, приготовленные к празднику, были вылиты на головы врагам. Казачки не боялись идти в рукопашную, отбивая неприятельский штурм косами, серпами и вилами.

Как описывали потом это сражение историки, женщины-казачки не испугались ни пуль, ни стрел, ни диких криков нападавших.

Не только взрослые женщины, но и совсем молодые девушки сражались наравне с мужчинами. Они даже умудрялись вырывать оружие у нападавших, чтобы этим же оружием их и убить. Одна отважная казачка косой отрубила голову неприятелю и забрала его ружье, из которого потом и стреляла.

Штурм длился более 12 часов и был отбит. Убитых среди нападавших по разным подсчетам оказалось около 800 человек, по тем временам огромные потери. Силы оборонявшихся таяли, они надеялись на помощь войск из Моздокской крепости. Но командир не мог оставить крепость, т.к. ей тоже угрожали войска неприятеля. Недалеко находилась станица Червленная, но послать туда сообщение с просьбой о помощи было невозможно.

На следующий день бой продлился. Но неожиданно неприятельское войско начало отступать. Выстрел из пушки казака Перепорха очень удачно попал в шатер турецкого военачальника и убил его племянника. Турки посчитали это плохим знаком. И прекратили осаду.

Казаки Кавказской казачьей дивизии.

Кстати, это войско было впоследствии разбито и его остатки ушли обратно, за границу. Задача по уничтожению русских поселений на Тереке не была выполнена. Как не удалось ее выполнить и впоследствии.

Это был первый бой на терской земле, в котором принимали участие казачки. Впоследствии им пришлось привыкать к военной жизни в этом краю и часто помогать мужчинам в сражениях.

Женщины-казачки.

Екатерина Великая высоко оценила боевой дух женщин-казачек. Защитницы станицы были награждены медалями за турецкую войну. И десятилетия после этого сражения местные женщины с гордостью носили эти награды. Многие годы спустя терцы, увидев горца с обожженным лицом нетолерантно шутили: что, мол, казачьих щей под Наурской попробовал? В самой станице в честь победы насыпали холм Славы.

Можно, конечно, сказать, что защитникам Наурской повезло, меткий выстрел помог снять осаду. Но если бы не мужество женщин станицу захватили бы в первый же день. И тогда ее защитников уже ничто не спасло бы.

День казачки и современность

Казаки назвали эту памятную дату «бабий день» и не забывали отмечать. В 20 веке после революции и последующих событий многие казачьи традиции были забыты, частично или полностью. И только теперь они начали восстанавливаться. По новому стилю этот день отмечается 24 июня как общенациональный казачий праздник. На него в станицу Наурская приезжают делегации казаков с других краев и областей.

На праздновании Дня казачки.

Праздник идет по всем казачьим традициям. Проводятся показательные соревнования по джигитовке, устраиваются концерты с исполнением казачьих песен и традиционной казачьей лезгинки – наурской.

«День наурской казачки»: почему в Чечне любят этот праздник

История терского казачества изобилует героическими эпизодами. Но один из них особенно почитаем потомками казаков – это подвиг казачьих женщин при обороне станицы Наурской в XVIII веке.

Предыстория

Дата основания станицы Наурской – 1769 год. Казаков сюда прислали с Дона для пополнения Моздокского казачьего войска. Переселенцы только-только успели обустроиться на новом месте, как началась война с Османской империей, и мужское население станицы ушло в поход. В Наурской остались только женщины, дети, старики и небольшая легионная команда. Между тем, в июне 1774 года на Терек нагрянули войска крымского хана Девлет-Гирея IV. В этот период хан временно был отстранён от престола турками. Чтобы вновь занять трон, ему требовались военные победы, и правитель решил атаковать казачьи укрепления. Северный Кавказ султанское правительство расценивало как плацдарм для возвращения потерянного на тот момент Крыма. Вторжение поддержал кабардинский князь Кургоко Татарханов. Сначала Девлет-Гирей двинулся на Моздок, но потерпел неудачу. Тогда хан приказал захватить ослабленную станицу Наурскую.

Оборона станицы

По преданию, 10 июня наурские казачки оделись в нарядные красные сарафаны и отправились в церковь по случаю православного праздника. Пока женщины стояли на утренней молитве, к станице подошёл вражеский отряд, насчитывавший 9 тысяч человек. Возглавлял его калга – второй после хана человек в крымской иерархии.

Казалось бы, что могли противопоставить полторы сотни женщин и горстка мужчин целому войску? Но к счастью, Наурская была хорошо укреплена. Отважные казачки заняли оборону. Они жгли сигнальные костры и выплёскивали на головы штурмующим горящую смолу и даже кипящий борщ. Женщины перетаскивали чугунные пушки, а прорвавшихся на станичные валы татар рубили серпами и косами.

«Благодаря деятельному участию, которое приняли в обороне казачки, несколько приступов, предпринятых неприятелем в этот день, было отбито», — отмечается в статье о станице Наурской в дореволюционном «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона».

Бой продолжался весь день 10 июня и затих только ночью. Вопреки казачьему обычаю взаимовыручки, на помощь осаждённым никто не пришёл. В соседней станице Червленной слышали выстрелы, но решили, что наурцы просто развлекаются. Женщины в страхе ожидали нового штурма. Но утром 11 июня враги неожиданно ушли. Татары были суеверными людьми, поэтому смерть племянника калги, которого убил пушечным выстрелом казак Перепорх, навела на них ужас. Так жители Наурской обратили в бегство многократно превосходившую их числом крымскую орду.

Праздник

Крупного военного и политического значения события в станице Наурской не имели. Однако мужество казачек поразило воображение современников. Молва о подвиге дошла до императрицы Екатерины II, которая наградила нескольких наурских казачек медалями как участниц Турецкой войны 1768-1774 годов. Эпизод с обливанием врагов горячим супом стал притчей во языцех. Встречая кабардинца с ожогом на лице, русские спрашивали: «А что, приятель, не щи ли в Науре хлебал?» По этой же причине жителей Наурской называли борщечниками. Со временем события приобрели мифологический характер и отодвинулись в народной памяти далеко в прошлое. Казаки рассказывали об этом так: «Когда хан Батый нападение сделал, казаки уехали в наряд по ночам, а женщины, старики, бабы молодые остались здесь». Само название станицы Наурской в связи с подвигом казачек оказалось переосмыслено. По мнению местных жителей, станица названа так, поскольку женщины отбили врага «на ура».

«Бабий праздник» в Моздокском полку до революции отмечали 11 июня. Вновь эта традиция возродилась уже в 1990-х годах. Сейчас «День наурской казачки» празднуется 24 июня по новому стилю. На этот праздник в Наурскую ежегодно съезжаются до нескольких сот казаков со всей Чечни и из-за её пределов. В станице проводятся исторические реконструкции, традиционные состязания по рубке лозы, выступают фольклорные коллективы. Мероприятие пользуется поддержкой правительства Чеченской республики.

Читайте наши статьи

на Дзен

В 18 веке для защиты южных и кавказских рубежей Российской Империи основывались все новые поселения. Екатерина Великая повелела переселить на Терек часть казаков для укрепления новых линий обороны. В 1771 году переселенцы основали 5 новых станиц. Среди них была и станица Наурская.

Казачья станица на Кавказе – это практически полноправная крепость, потому что жили казаки- терцы с самого начала во враждебном окружении. И русско-турецкая война добавила напряженности в отношениях с местным населением. Поэтому станица Наурская была обнесена укрепленным валом с деревянной стеной и имела орудия.

Историческое фото: терские казаки в середине 19 века

Оборона Наурской станицы десятого июня 1774 года представляет собой один из тех подвигов, которые, не имей большого политического и военного значения, вместе с тем невольно останавливают на себе внимание и современников и потомства, поражая ум и воображение. И в летописях царствования великой императрицы русской, столь славного богатырскими делами, и в летописях кавказской войны этот эпизод должен занять место между славными подвигами, прославившими русское имя.

Была первая турецкая война, и Наурскую столицу обложило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок, под предводительством калги из рода крымских султанов. Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жителей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь дело — и встретил небывалое войско с небывалым оружием. 10 июня — Духов день (https://ru.wikipedia.org/wiki/…) — и разряженные к празднику наурские казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. Казачки разогревали смолу на кострах смолу, лили ее со стен на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты.

Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской женщины понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впоследствии она уже не расставалась с ней и сроднилась, как с чем-то неизбежным среди суровой обстановки порубежного быта. Терские казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика нападающих неприятелей. Вместе с казаками встречали они яростные атаки татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозили с места на место, смотря по тому, откуда усиливался приступ.

Историческое фото: семья терских казаков

Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полагают, что их потеря простиралась до восьмисот человек и что большая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых кабардинцев был и один из известных владельцев, князь Кагока Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятельство показывает, как сильно было смятение татар, считающих священным долгом выносить из боя тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводителей.

Целый день длилась кровавая борьба за обладание Науром, и целый день, истомленные боем, наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. Станица Червленная лежала всего в сорока верстах, но сообщение с ней было прервано.

Так прошел день десятого июня. Одиннадцатого с рассветом вновь загремели казацкие пушки, но к общему удивлению неприятель быстро стал отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы его скрылись из глаз изумленных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей причине столь поспешного отступления вражеского табора, и уже впоследствии только стали говорить, что снятием осады Наур обязан был казаку Перепорху, наведшему орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка калги, и счастливым выстрелом убившего любимого племянника предводителя. В этой случайности враги увидели для себя дурное предзнаменование…

Спустя много лет после этого события, в 1838 году, казаки разрывали однажды станичный курган, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, это и были останки того человека, случайная смерть которого решила участь наурской осады.

Есть также легенда, что на заре одиннадцатого июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар панический ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви устроен даже придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы. «Это бабий праздник», — говорят о нем казаки, вспоминая славное участие, которое приняло в бою женское население станицы. Многие из представительниц славного дела получили медали за свой героизм и ратное мастерство.

Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защите Наура, была особенной причиной, почему кабардинцы долго не могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них старались не встречаться с моздокским казаком, боясь насмешек насчет того, «как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами». Когда же приходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным лицом, то казак и казачка не пропускали, бывало, случая позубоскалить над злополучным джигитом.

— А что, дос (приятель), не щи ли в Наурс хлебал? — спросит, бывало, линеец и провожает добродушным смехом угрюмо молчащего кабардинца.

Казаки назвали эту памятную дату «бабий день» и не забывали отмечать ежегодно. В 20 веке в период Гражданской войны и большевистского расказачивания Терское казачество было уничтожено почти полностью. Только в наше время казачьи традиции и праздники начали постепенно возрождаться. По новому стилю этот день отмечается 24 июня как общий казачий праздник. Несмотря на то, что сегодня в Наурской живут в основном чеченцы, ежегодно туда приезжают делегации казаков праздновать День казачки.

Праздник идет по всем казачьим традициям: проводятся показательные соревнования по джигитовке, устраиваются концерты с исполнением казачьих песен и традиционной казачьей лезгинки – наурской.

У памятного камня, посвященного подвигу терских казачек при обороне Наурской, в наши дни

Источники:

Потто А.В. «Кавказская война» http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/16.html

Подвиг казачек станицы Наурская https://pbs.twimg.com/media/DY2JXnuWkAAYQyA.jpg

Автор: Юрий Пыльцын

История русского Кавказа насчитывает много столетий и немало славных и драматичных моментов. Русские в регионе появляются как минимум, с Х века. Это и т. н. Каспийские походы русов (Закавказье) и создание Тьмутараканского княжества (Северный Кавказ). Поэтому считать русских чужаками на Кавказе можно с таким же основанием, что татар в Крыму или немцев в Бранденбурге.

Начиная с XVIII в. русское государство не только шагнуло в Закавказье, но и приблизилось к прежде казавшимся недоступным горским племенам. Именно в XVIII в. начинается тот этап, который именуется «Кавказской войной». Мы не будем подробно входить в причины этого противостояния, определившего облик и ритм жизни Северного Кавказа на столетие. Скажем лишь, что со 2-й пол. XVIII в. история Кавказской войны приобретает характер бесконечной хроники, где, с одной стороны, с гор спускаются «шайки» или «скопища» «немирных горцев» (как их именовали в русских источниках того времени) – похищают людей, угоняют скот, грабят поселения, убивают солдат и казаков. С другой стороны – русские войска совершат карательные экспедиции в горы, жгут аулы, сжигают посевы… А через несколько недель (если не дней) – новая партия горцев шла в набег…

Помимо русских регулярных войск тяжесть этой войны несли кавказские казаки, жившие на Тереке и Кубани. Донские казачьи полки служили на Кавказе посменно. Солдаты регулярной армии могли быть переведены в другие местности, могли, в конце концов, отслужить свои 25 лет и выйти в отставку, офицеры могли перевестись в другие полки ещё легче, чем солдаты, а кавказским казакам идти некуда. Они живут в этом неспокойном регионе. Это их хаты, сады, бахчи, скирды сена жгут горцы. Это их жён и детей уводят в неволю. Поэтому служба казаков на Кавказской линии была практически поголовной. Часто, когда казаки выступали в поход станицы оказывались почти без мужчин – только старики, дети и инвалиды, составлявшие местный гарнизон.

Одной из старых казачьих станицы была Наурская. По некоторым данным, станица упоминается ещё в 1642 г. При Екатерине II в Наурскую и соседние станицы – Галюгаевскую, Ищёрскую, Мекенскую, Калиновскую – были переселены казаки с Волги. Во главе их встал атаман полковник И. Д. Савельев. Это было в 1769 г. И уже в 1774 г. и старожилам, и многочисленным переселенцам пришлось выдержать суровое испытание: быть или не быть станице.

На излёте русско-турецкой войны 1768-1774 гг., турецкое правительство, с помощью своих союзников – крымских татар и кабардинцев решило ударить русским в тыл – на Кавказскую линию. Необходимо отметить, что основными противникам русских в то время были не жители ичкерийских лесов и высокогорных аулов Дагестана, а крымские татары, ногайцы и протурецки настроенные кабардинцы. Наряду с ними были кабардинские роды – верные союзники России.

Нападение это было неожиданно для русских войск. Только 8 июня было получено известие о том, что идёт сильный турецкий корпус во главе с Калгой (калга – титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства) Шабаз-Гиреем-султаном. Уже 11 июня враг появился у Моздока. Однако, штурмовать Моздок не стал, а спалив казачьи городки, покинутые жителями, двинулся к Наурской станице. Станица представлялась врагам лёгкой добычей. Все строевые казаки были в походе, станицу могли оборонять лишь старики и подростки. Ну, и ещё женщины. Но какие же из женщин воины? И вот тут неприятель серьёзно просчитался.

Надо отметить, что женщины терских станиц волей-неволей привыкали вести хозяйство самостоятельно. Привыкали и, в случае чего, постоять за себя. «Вообще все гребенички (т. е. «гребенские казачки»; некоторых казаков на Тереке называли «гребенские», т. е. живущими «у гребня» – у гор, впоследствии «гребенские казаки» и «терские казаки» часто использовались как синонимы) красивы, грациозны, смелы, симпатичны и энергичны <…> оставаясь единственными хозяйками домашнего очага, приобрели и полную независимость в своих действиях…» – писал очевидец. И оружием казачки владели, если не так же хорошо, как их мужья, то достаточно для того чтобы отправить врага на тот свет. Крымско-кабардинское войско в этом вскоре убедилось.

Был День Святого Духа – понедельник после Пятидесятницы 10 июня 1774 г. Казаки находились в церкви, когда услышали первые выстрелы на пикетах на подступах к станице и прискакавший во весь опор казак крикнул: «идут!». Через час станица была обложена восьмитысячным скопищем. Горцы и крымцы, очевидно, не думали, что станица укреплена. А между тем Наурская была обнесена высоким валом с колючим терновником, рвы были усилены рогатками против конницы, на валу стояли четыре орудия.

На счастье для наурцев, в станице был полковник И. Савельев, который и взял на себя оборону станицы. Прежде всего, конечно, к орудиям (которых приходилось переносить на руках с места на место, на наиболее угрожаемые участки) и на вал отправились нестроевые, старики и подростки. Но их было слишком мало. Тогда на помощь мужчинам выступили наурские казачки – в своих самых лучших нарядах, в которых они были в храме, высыпали они на вал, вооружённые серпами, вилами, косами. На женщин так же была возложена обязанность поддерживать костры, разогревать смолу и лить с насыпи вала кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты.

В рапорте Моздокского коменданта, составленном уже после осады, говорится: «Некоторые не точию казачьи жёны, но и девки, иные с ружьями, а прочие с косами к отражению неприятеля так вспомоществовали, что из баб оказались такие, кои из ружей стреляли зарядов до двадцати, а одна из них, будучи с косою, у неприятеля, при устремлении его на валу к рогатке, срезала голову и завладела его ружьём».

Двенадцать часов длился штурм Наура. Станица была отрезана от внешнего мира. Говорят, что в станице Червленной был слышен гул пушечных выстрелов, но командир пехотного полка, расположенного в станице решил, что в Наурской идёт какой-то праздник с обычным для кавказцев проявлением радости – стрельбой в воздух. Надо отметить, что подобного рода праздники действительно любил полковник Савельев.

К вечеру бой стал затихать. Неприятель, по всей видимости, обескураженный упорной обороной станицы и своими потерями (полагают, что убито было до 800 человек), затих. Предание говорит, что именно в этот момент казак, по фамилии Перепорх, направил орудие на курган, где была ставка Шабаз-Гирея, и удачным выстрелом разнёс его палатку и убил любимого племянника калги. В этой случайности Шабаз-Гирей увидел для себя дурное предзнаменование и, сняв осаду, ночью потянулся обратно…

Спустя много лет, в 1838 г., казаки разрыли станичный курган, на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского султана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, это и были останки племянника калги, случайная смерть которого решила участь наурской осады.

В конце XIX столетия рассказ о Перепорхе был весьма популярен у наурцев, но большинство из них всё же приписывали победу только Божиему промыслу. Утверждали, что на заре 11 июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар панический ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви был устроен придел во имя Свв. апостолов Варфоломея и Варнавы. 11 июня казаки-наурцы называли «бабий праздник» в память о той незаурядной роли, которую в обороне сыграла прекрасная половина станицы наурской. Начиная с конца ХХ в. и до сего времени в станице Наурской до сих пор отмечают «День терской казачки», в честь этой героической обороны.

Участницы этой обороны дожили до последних лет Кавказской войны. В 1-м томе своего труда «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях», вышедшем в 1887 г., историк В. А. Потто пишет, что «многие из представительниц славного дела дожили до позднейшего времени, и посетители Наура еще не очень давно встречали старых героинь, украшенных медалями за его оборону». Историки и очевидцы не сообщают, что это были за медали. Нам не удалось вывить специальную медаль, учреждённую именно за оборону Наурской, поэтому мы предполагаем, что это могла быть медаль «В память Кючук-Кайнарджийского мира». Учреждена она была в 1774 г. и предназначалась как раз для награждения нижних чинов.

А что же проигравшие? Для кабардинских джигитов было весьма неприятно вспоминать, как их победили женщины. Кабардинцы предпочитали не встречаться с казаками из Наурской и окрестных станицы, боясь насмешек на тему «как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами». И горе кабардинцу, если у него будет обожжено лицо. Тогда встретившийся казак или казачка обязательно ехидно спросит:

– А что, дос (т. е. «приятель»), не щи ли в Науре хлебал?

И долго ещё хмурый кабардинец будет слышать добродушный смех казака.

А 18 июня 1774 г., вернувшийся в свои станицы Моздокский полк, участвовал в битве с большим отрядом чеченцев и кумыков. Геройская оборона Наурской станицы завершилась, а Кавказская война только начиналась…

Поделиться ссылкой:

<b><i>Просмотров:</i></b>

1 393

Приближается знаменательная дата в истории казачества – 11 июня по старому стилю (по новому стилю – 24 июня) в день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. Это так называемый «Бабий праздник» на Тереке и, особенно, в станице Наурской.

Покровитель Терских казаков Апостол Варфоломей!

Вот как описывает это событие казачий бытописатель А.В. Потто в книге «Кавказская война»

(в 5-ти томах, Том 1.):

ГЕРОЙСКАЯ ОБОРОНА НАУРСКОЙ СТАНИЦЫ В 1774 ГОДУ

Оборона Наурской станицы моздокскими казаками десятого июня 1774 года представляет собой один из тех подвигов, которые, не имей большого политического и военного значения, вместе с тем невольно останавливают на себе внимание и современников и потомства, поражая ум и воображение. И в летописях царствования великой императрицы русской, столь славного богатырскими делами, и в летописях кавказской войны этот эпизод должен занять место между славными подвигами, прославившими русское имя.

Была первая турецкая война, и Наурскую столицу обложило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок, под предводительством калги из рода крымских султанов. Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жителей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь дело — и встретил небывалое войско с небывалым оружием. Разряженные наурские казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. На женщин, между прочим, была возложена обязанность поддерживать костры, разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты.

Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской женщины понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впоследствии она уже не расставалась с ней и сроднилась, как с чем-то неизбежным среди суровой обстановки порубежного быта. Моздокские . казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика нападающих неприятелей. Спокойно, рядом со старыми волжскими бойцами встречали они яростные атаки татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились на людях с места на место, смотря по тому, откуда усиливался приступ.

Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полагают, что их потеря простиралась до восьмисот человек и что большая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых кабардинцев был и один из известных владельцев, князь Кагока Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятельство показывает, как сильно было смятение татар, считающих священным долгом выносить из боя тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводителей.

Целый день длилась кровавая борьба за обладание Науром, и целый день, истомленные боем, наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. Станица Червленная лежала всего в сорока верстах, но сообщение с ней было прервано.

Говорят, что в Червленной был слышен гул пушечных выстрелов, но что командир пехотного полка, расположенного в станице, почему-то думал, что у наурцев идет совсем не кровавая драма, а водевиль с потешными огнями, до которых, нужно сказать мимоходом, был великий любитель начальник моздокских казаков старый полковник Савельев.

Так прошел день десятого июня. Одиннадцатого с рассветом вновь загремели казацкие пушки, но к общему удивлению неприятель быстро стал отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы его скрылись из глаз изумленных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей причине столь поспешного отступления вражеского табора, и уже впоследствии только стали говорить, что снятием осады Наур обязан был казаку Перепорху, наведшему орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка калги, и счастливым выстрелом убившего любимого племянника предводителя. В этой случайности кал га увидел для себя дурное предзнаменование и больше не хотел оставаться на тех полях, которые обагрены были неповинной кровью юноши…

Спустя много лет после этого события, в 1838 году, казаки разрывали однажды станичный курган, на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского султана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, это и были останки того человека, случайная смерть которого решила участь наурской осады.

Хотя рассказ с казаке Перепорхе и его удачном выстреле и довольно популярен среди жителей Наурской станицы, но большинство казаков и доныне приписывает снятие осады и бегство неприятеля только особому Божьему покровительству. Предание говорит, что на заре одиннадцатого июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, два всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар панический ужас. В ознаменование этого события в наурской церкви устроен даже придел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, и день одиннадцатого июня празднуется в Моздокском полку до настоящего времени.

«Это бабий праздник», — говорят о нем казаки, вспоминая славное участие, которое приняло в бою женское население станицы. Многие из представительниц славного дела дожили до позднейшего времени, и посетители Наура еще не очень давно встречали старых героинь, украшенных медалями за его оборону.

Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защите Наура, была особенной причиной, почему кабардинцы долго не могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них старались не встречаться с моздокским казаком, боясь насмешек насчет того, «как Кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами». Когда же приходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным лицом, то казак и казачка не пропускали, бывало, случая позубоскалить над злополучным джигитом.

— А что, дос (приятель), не щи ли в Наурской хлебал? — спросит, бывало, линеец и провожает добродушным смехом угрюмо молчащего кабардинца.

Женщины станицы Наурской дали бой кавказцам.

9 лет назад · 4701 просмотров

Восьмое марта — дата «ни о чём». Чествовать наших женщин надо 10-11 июня — заодно с казачками станицы Наурской, отбивших её и своих детей от дикой орды.

День солидарности женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию надо бы отмечать в России не 8 марта, как это в начале прошлого века было придумано на Западе, а 10 июня — в день, когда казацкие жёны станицы Наурской пушечным огнем, сталью шашек и кипящими щами отбились и обратили в бегство тысячи кавказских головорезов.

И это чистая правда: полторы сотни казачек, мужья в походе, восемь тысяч (по другим источникам — девять, да какая разница!) кабардинских, чеченских и турецких мужественных воинов, прибывших за легкой добычей — и вдруг кровавая рубка, двухдневная осада и бегство горцев.

Источник:

|

|

10 июня 1774 года, во времена первой турецкой войны, казаки из станицы Наура еще не вернулись домой. В станице оставались лишь старики, дети, женщины и малочисленная легионная команда, расположенная на недостроенном валу. Разодетые, по случаю праздника, каза́чки, сверкая украшениями на красных сарафанах, разливались тягучими, сладкими песнями, а старики, перебирая пальцами струны, улыбались в пышные усы, любуясь стройными молодухами. Дети и подростки поднимали облака серой пыли, водя хороводы под аккомпанемент миловидных мамаш. В шуме праздника первая стрела беззвучно прорезала воздух и вонзилась в грудь седого бандуриста! Несчастный старик выронил инструмент и, перебивая пение криком жуткой боли, поднялся в полный рост; замер; пошатнулся и медленно, лицом вниз, опустился на землю, выпуская в пыль последнее дыхание и ручеек горячей крови. На мгновение воцарилось молчание. Женщины обменивались растерянными взглядами, дети жались к матерям и дедам — с вала раздался громкий вопль караульного: «Крымчаки!». |

Облако стрел появилось из-за укреплений и устремилось в скопление людей. Дети бросились врассыпную, стремясь укрыться от летящей смерти за стенами новеньких срубов. Старики, побросав инструменты, старались закрывать собой подростков и падали в пыль, сраженные в тощие спины. Женщины, рыдая вголос, красными наседками собирали отроков и заталкивали в низкие двери спасительных амбаром и домов.

С вала громыхнула казацкая пушка! В облаке белого дыма, ухая рассерженной птицей, ядро устремилось в сторону хилого пролеска. Следом харкнула вторая, третья… «Заряжай!» — то и дело неслось над станицей, но рук не хватало – малочисленный гарнизон не справлялся с накатывавшей бедой.

[Нажмите, чтобы прочитать полностью]

И тогда на крепостной вал поднялись женщины! Алой рекой потекли каза́чки на помощь мужчинам, теряя подруг под натиском жалящих стрел. Тем, кому удалось добраться до верха, открылась страшная картина: надеясь на легкую наживу, восьмитысячная толпа крымских татар, кабардинцев и турок, лавиной накатывала на станицу. Малочисленные казацкие пушки отплевывались раскаленными ядрами, но поток вражеской конницы все ближе подступал к родному жилищу.

Каза́чки, наравне с мужчинами, вступили в бой! Женщины поддерживали огонь, кипятили смолу, а когда неприятель вплотную подошел к валу, лили раскаленную массу ему на голову. Обожженные враги с криками отползали назад, но все новые и новые недруги бросались на штурм. Получив свою порцию ожогов, они уступали место следующим, и казалось, что поток нападающих бесконечен.

Когда кончилась смола, в ход пошел кипяток. Не обращая внимания на раны, каза́чки перевешивались с укреплений вала и лили, лили, лили кипящую воду на противника! Вал казался горящим от обилия красных сарафанов, но этот огонь работал против нападавших – защищал станицу и помогал уничтожал незваных гостей!

Время шло — закончилась вода… Ведрами не наносить. Вскипятить — не успеть. Казалось, что пришел конец казачьему геройству… Но снова на помощь пришла женская изобретательность!

— Ждите! – выкрикнула высокая, крепкая казачка, и в сопровождении десятка подруг, убежала в ближайший дом.

Появились они через минуту. Сгибаясь под тяжестью ноши, казацкие жены тащили огромные котлы, в которых плескалась мутноватая, густая жидкость. Подбросили дров, раздули огонь и, когда жидкость закипела, над валом понесся чарующий аромат наваристых щей!

— Вкусно-то как! – облизался старый казак.

— Вкусно! – подтвердила молодуха, — Только есть их не тебе. Кабарду кормить станем!

И крепкие женские руки опрокинули котлы на атакующих! Жирный, кипящий бульон хлестанул по бритым головам врагов, покрывая их лохмами горячей капусты; поднятые вверх глаза лопались, не выдержав температуры, и стекали клокочущей жижей по грязным щекам; разбрасывая чудовищные ругательства, штурмующие сыпались с вала на головы воинов, идущих следом. Праздничный обед обернулся мощным оружием!

Ночь принесла облегчение – враг остановил осаду. Когда солнце поднялось над горизонтом, алый батальон уже находился на местах. Громыхнули казацкие пушки, но нового штурма не последовало… Улюлюкая и подгоняя лошадей, враг отступил, оставляя победу казацким женщинам!!!

Это был первый, но далеко не последний бой казачек! «Бабий праздник» — как назвали защиту Наурской их мужья. Еще долго, встречая обожжённого кабардинца, шутили казаки: «А что, дос (приятель), не щи ли в Науре хлебал?»

В нашей истории есть славные даты, которые не должны стираться из памяти потомков. Вот одна такая дата, которую, к сожалению, не все знают и помнят. Это день, когда женщины-казачки станицы Наурская обратили в бегство войско, превосходившее их по численности примерно в 10 раз. В честь этого подвига учредили впоследствии праздник наурской казачки.

В нашей истории есть славные даты, которые не должны стираться из памяти потомков. Вот одна такая дата, которую, к сожалению, не все знают и помнят. Это день, когда женщины-казачки станицы Наурская обратили в бегство войско, превосходившее их по численности примерно в 10 раз. В честь этого подвига учредили впоследствии праздник наурской казачки.