Рассказ о том, как один раз в два или три года все родственники собирались на день рождения бабушки. Бабушка готовилась к этому целый год, экономила и делала запасы.

Бабушкин праздник читать

Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня — гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном дому, у матери и отца.

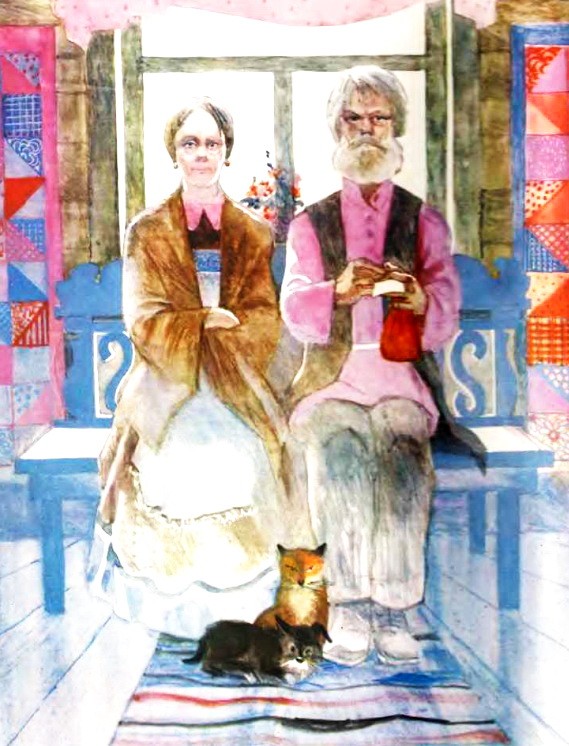

Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег — коли пировать, так и мудровать.

После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка — на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло — и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завалящую постряпушку.

Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.

Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.

Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.

Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечерком, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда — не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.

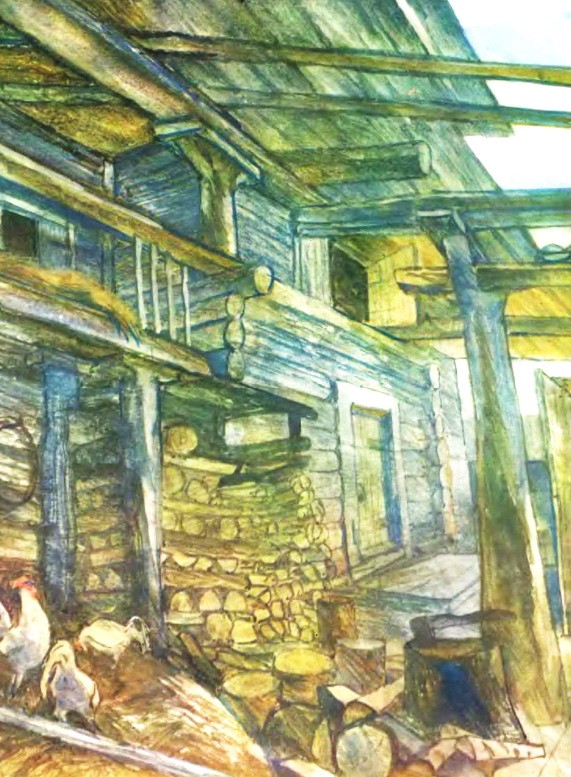

В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.

Дед даже и ухом не повел.

На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода — от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшенного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить — бабушка не трогала деда сразу после выпивки.

Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.

Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.

Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки — особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девок она растила по-чудному: то милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.

Девки подросли, и старшая — Агашка — пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в…ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.

После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство — привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.

Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.

Терентий открыл створку ворот и в качестве «суприза» катнул во двор пузатенький, ловконький такой бочонок, густо затянутый окислившимися в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню — знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженненькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспечен- ной, семейной жизни под родной крышей.

Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.

Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство — дом, заплот, ворота — внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород, прокатился бы по грядам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Енисей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.

Тетка Авдотья, хоть и встречь уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петель ее не сорвавший, ногой катнула в обратную сторону, к воротам. Где и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, пришлепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.

После этого тетка Авдотья молча двинулась навстречу лучезарно лыбящемуся мужу, раскинувшему руки для объятий, молча же сорвала шляпу с его головы, кучерявящейся младенческим пушком, шляпу шлепнула оземь и принялась месить ее голыми ногами, втаптывать в пыль, будто гремучую змею. Топтала, топтала, сорвалась на визг. Без слов, без ругани был тот визг. Все в нем спеклось, в этом страшном визге — боль, ненависть, звериная тоска полужены-полувдовы, нужда, одиночество, борьба с девками, перемогание хворей и насмешек деревенских сплетников и блудников, пользующихся услугами мелкой спекулянтки, батрачки, вздорной бабы, позорной, дикой пьянчужки — все-все втаптывала в пыль, в грязь тетка Авдотья.

Натоптавшись до бессилия, навизжавшись до белой слюны, тетка Авдотья молча подняла с дороги шляпу, измызганную, похожую на недосохшую коровью лепеху или гриб-бздех, вялым движением, как бы по обязанности, доводя свою роль до конца, раз-другой хлопнула шляпой по морде мужа, напяливая ее на голову его до ушей, пристукнула кулаком сверху и удалилась во двор.

Весь нижний конец села упивался этой картиной. Задохнувшийся пылью, оглушенный налетом, Терентий долго отплевывался, утирался рукавом, растерянно наблюдая, как Авдотья запирала ворота, как пнула подвернувшегося на пути его любимого пса Мистера, как резко задернула занавески на окнах, даже веревочку порвала у одной занавески, как расшуровала из дому всех, даже девок, выдворила заспавшегося кота, не пощадила и курицу-парунью, сидевшую в сите на куделе, вместе с яйцами хряснула с крыльца и, матерясь, искала еще чего бы сокрушить и выкинуть.

— Во, штурела, курва, во штурела!.. — трусовато, чтоб народ слышал, а баба, впавшая в неистовство, не слышала, частил однозубым ртом Терентий.

Когда тетка Авдотья выдохлась, поутихла, влезла на полати, как всегда, влезла надолго в привычное убежище, дети и внуки, спрятавшиеся в старом амбаре и не смеющие до темноты показываться в избе, наблюдали в щели амбара, как их папа Терентий сидел среди улицы на бочонке с омулем, бил себя кулаками по голове и со слезами взывал в пространство:

— Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?

— А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты за моду взял: наскочишь, бабу обрюхатишь и как вихорь унесешься? — корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. — Ты подумал бы башкой своей удалой, — бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будто по тыкве, — как твои детки тута? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блюдет себя?.. Или тебе гори все огнем-полымем?

— 0-о-ой! — мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. — Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!

Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас. Через день сломленная жалостью бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с «прошлым», будет как «андел» — тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку своей жизни».

Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить но селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, «длинные, фартовые» рубли искать. Тетка Авдотья опять «налаживалась» и хорошо, что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери.

После того, как снова и надолго исчезал Терентий, дом тетки Авдотьи являл собой подобие осеннего, полуубранного огорода или реку после ледохода: все перевернуто и опрокинуто, всюду валялись битые черепки, поленья, ломаные скамейки и табуретки, горшки с замертво выпавшими из них цветками, рванье всякое, распущенная подушка, по столу валялись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась связка луковиц, из переполненной лохани текла зловонная жижа. Кошка куда-то сбежала, во дворе, возле разваленной поленницы, причитал всеми забытый кобелишка по имени Мистер. Совершенно он сбит с толку превратностями жизни. Совсем недавно его от пуза кормили всевозможными яствами — мясом, мозговыми костями, жирными щами, остатками пирогов. Терентий даже пельменей выносил, один раз насильно засунул в рот конфетку. Испытывая отвращение, Мистер через силу счавкал конфетку вместе с бумажкой. Терентий поцеловал его в морду, назвал «вумницей» — и вот на тебе, морят живую душу голодом, не только не кормят, но и не поят, даже с цепочки не спускают, чтоб промыслить чего-нибудь по селу. Более того, распинав всякое битое и драное имущество, если подвернутся, и детей с внучатами распинав, тетка Авдотья, хоть летом, хоть зимой, босая, косматая, выскочив на крыльцо, орет:

— Сдохни! Околей! — и хватается за что попало. Тут уж прячься живей, влезай в какую-нибудь щель — зашибет!

Давно заведенная квашня оплыла по краям, нашлепались на стол серые ошметки. Тесто засыхало само по себе, и в нем, судорожно дергаясь, затихали налипшие мухи и тараканы. Квашня эта, кислый ее запах не давали тетке Авдотье покоя, хлебный дух тревожил ее и звал к печи. Спустившись с полатей, нащупывая ногой обутки, проклиная жизнь и все на свете, тетка Авдотья с трудом растопляла давно остывшую и оттого дымящую печь. Двигалась она словно бы во сне, расходилась словно после болезни, начиная творить привычную бабью работу, распинывая и рассовывая по углам стекла, ломь всякую, тряпье, но, видя, что хлам и сор никуда не деваются, бралась за веник, потом и за тряпку, скребла, мыла, все еще ругаясь, всхлипывая, высказываясь.

Утром в более или менее прибранном доме пахло хлебом, на столе остывали плоские караваи из перекисшего горького теста.

— Жрите! — коротко бросала девкам и внукам, все еще опасливо выглядывающим из-за косяков дверей, из углов, тетка Авдотья: — Да собачонке не забудьте дать.

День, другой, третий, иногда и неделю налаживалась и входила в берега разлаженная, выбитая из колеи жизнь в доме тетки Авдотьи. Потихоньку, помаленьку девки, их дети, затем и сама тетка Авдотья начинали выходить за ворота, являлись селу и людям.

— Сошла луна с ущербу, — понарошке крестилась бабушка. — ЧЕ не заходишь-то?

Тетка Авдотья, пробурчав: «Мы бедны, вы богаты», — отвернувшись, проходила мимо. Одевалась она в эту пору во все драное, старое, заношенное, чтоб треснутые пятки из обуток было видно, чтоб все понимали, какая она несчастная, отверженная, всеми брошенная.

Но вот в прибранном, угоенном доме, во время рукоделия или при починке изорванной одежды, теребления ли пера, а то и у прялки, тетка Авдотья тоненько, без слов принималась чего-то в забывчивости напевать, потом и на слова переходила. Ну, дети уж тут как тут, не отстанут от родимой матушки, радостно подхватят, поведут — заслушаешься. И дойдет у них дело до самой жалостной, самой близкой их сердцу песни про коварную и изменчивую любовь. Хотя и есть в песне предупреждение: «Не любите моряка, моряки омманут», — все равно не устоять слабому девичьему сердцу под напором страстей, и дело заканчивается известно чем: «Месяц светит за окном, дождь идет уныло, а в руках она несет матросенка-сына».

И как разольются по селу, отзвенят отчаянные голоса тетки Авдотьиных девок, долго еще смотрит в окно, в пространствие слепыми от слез глазами сама тетка Авдотья. И чего она там видит, об чем думает и страдает? Спохватится, встряхнется и с протяжным вздохом молвит тетка Авдотья, ловя рукой иголку или веретено:

— Ох, девки, девки! Блядишшы вы блядишшы, я пропаду, и вы пропадете.

Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.

Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.

Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку — завелась она надолго, — дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему клонится дело, я ринулся в избу:

— Баб, а баб! Дедушка уезжает!..

— И понеси лешак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.

Бунт деда дошел до такого накала, что он и не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.

— И не запирай! И не запирай! — кричала бабушка с крыльца. — И я не запру! И я не запру! Стыдобушки-тоСраму-то! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..

Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племенного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани.

Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!

— Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. — Съедутся детки родимые, где тятя — спросят. Внуки, деточки малые — где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет — и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а…

Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.

До самой ночи порота были полыми, но когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице заворину, пообстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:

— Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Че и сказала-то! Ну, не выпивал, дак не выпивал. Я тоже нервенная, тоже могу лишнее брякнуть… Конишку-то, конишку забьет! В ем, в крехтуне, зла этого… Ой, забьет…

Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость, все разговаривала так, будто дед — вот он, рядом, но потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку.

— Кольчу мне жалко, Кольчу, — толковала мне бабушка. — Сам-от хоть седни, хоть завтре с голоду окочурься — не охну. И не единой слезы не уроню. Ни единой!.. — Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: — Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор… Созови. Он ндравный, но тебя послушат… Созови, батюшко…

Легко сказать — созови, а как созову? Затруднительно! Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.

Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал:

Распроклятая картошка,

Что ж ты долго не кипишь?

Гости все поцеловались.

Ты холодная стоишь!..

Эть, клюнуло! Дедушка потянул воздух широкой ноздрей и ухмыльнулся в бороду.

— Где соль, деда?

Он воззрился на меня с досадою: даже тут, вдалеке от постылого дома, ему покоя нет, даже тут, в тайге дремучей, не дают ему побыть в гордой уединенности, что ж ему — в землю закапываться?

— Где же ей быть? В избе…

Еще клюнуло! Выдавил из деда слово — это не так уж мало! Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся, тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом, в деревню ему охота, по вечеркам шляться.

Соль соленая-ядреная,

Тра-та-та-та…

орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли, прицелился другую бухнуть, но тут:

— Соль-то покупная…

Ага-а-а, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься! Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься. Пока еще меня ни о чем не спрашиваешь, пока еще делаешь вид: мол, пусгь все горит-полыхает — и не охну, и не загорюю, освободился от оков…

Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб нарезал, шаньги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания, курит табак, ничего больше не делает. Сидит па чурбаке, смотрит вдаль, за Ману, полный презрения к хозяйству и труду, и от него дым, как от парохода.

— Позвать Кольчу-то?

— Зови. Мне што?

Я мчался в поле, издали махал рукой, кричал:

— Дя-а-а-а Коля-а-а! Дя-а-а-а Ко-о-оля-а-а-а!

Кольча-младший огораживал стог сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубаха у него навыпуск, в волнистом чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога. Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших действиях. Под видом неотложных дел он уберется после обеда с заимки. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется домой, в село.

— Только ничем ему тут не досаждай и не серди, — наказывал дядя. — Смотри, не сделай промашку!

Сполоснувшись в реке, Кольча-младший сел за стол и крикнул в открытую дверь:

— Тятя, ты чего ись-то не идешь! Ждем ведь!

— Бу-бу-бу.

Дед бубнит в бороду, чего бубнит — разбери попробуй! Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистили картошки, стараясь не глядеть на него. Сначала нехотя, замедленно ел дед, выбирая из чугуна кособокие, маленькие, поврежденные картохи, долго, с кряхтеньем чистил, круто их солил. Сплошная скорбь наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел, я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало.

Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому, — бабушка послала еды в обрез, чтобы раздразнить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика.

После обеда я забрался на полати, Кольча-младший, как и договорено было, смотался с заимки в село. Дед ходил по двору, бубнил, постукивал топором.

Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Но вот звякнули удила оброти, дед перестал колесить по двору. Ушел за конем.

Сломался дед!

Вскоре по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятил к телеге неповоротливого Ястреба, затем собирал шмотки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ.

— Спать, што ли, сюда явился? — недовольно, в пространство обронил он.

Я нехотя спустился с полатей, потянулся, зевнул, будто разоспался.

В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрывал ворота, я ждал. Долго закрывал ворота дед. Не раздумал бы. Нет. Сморкается, закуривает основательно — на дорогу.

Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал Ястреба, ехал домой словно бы по повинности. На полпути, не оборачиваясь, мрачно полюбопытствовал:

— Сама послала?

Я прикинул — Королев лог проехали, скоро спуск к селу начнется и возвращаться на заимку никакого резона нет.

— Сама.

— А-а-а!.. То-то!

Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал заключение: дед насладился местью и торжествует. «А-а-а» — значит, достукалися, довели человека до крайности — и что получилось? «То-то!» — значит, какой бы я ни был «толстодум» и «крехтун», но без меня не обойтись, потому как хозяином я в дому был и хозяином останусь. Сколько бы вы там ни фордыбачили. И праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся…

— Н-но, Ястреб! Н-но, Ястребушко! — шевелил вожжами дед и к дому подкатил на рысях.

Бабушка ворота открывала. Ястреба под узду брала, по двору не ходила она, а прямо летала, на меня смотрела благодарно, на деда — заискивающе, и все разговаривала, разговаривала. Дед никакого пока ей ответа не давал.

— Может, с устатку выпьешь? — за ужином предложила бабушка и примчала из горницы шкалик водки.

Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крякнул одобрительно и принялся за щи.

В доме нашем наступил мир.

Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чудному: работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить.

Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком, через горы. Люди они очень похожие друг на друга — аккуратные, добрые, — бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба — садовницей, дядя Вася — рабочим. Они принесли с собой красных яблочек, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблок, то страшно обрадовались такому гостинцу и горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу.

Маня — тетка — белая лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавили стерлядей и таймененка и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский праздник — рыбными пирогами. Зырянов работал бакенщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто, богатенько. Бабушка недолюбливала Зырянова, звала его только по фамилии, тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена — одна сатана» — скромно повторяла она, но касались эти слова лишь тети Мани и Зырянова, остальных детей бабушка и в супружестве тревожила своими решительными действиями.

Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках — сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы между прочим осмотрела: пеленки чисты ли и не в рубцах ли. Провела рукой по грудке и по пузцу кривоногого мужика. В ответ на это действие младой сибиряк блаженно потянулся, зажмурился, выдал крепкий звук, отчего все захохотали.

— Вот еще новожитель! — ворковала бабушка. — Нашего полку прибыло! Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебнай — па-а-ахарь будет, па-а-ахарь! — И человечишко заулыбался вдруг, молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива ни мертва, заткнула рот и нос платком. Бабушка, и сквозь землю зрящая, прикрикнула:

— Расклеви парня-то!

Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось и, перешибая один другого, вспоминают: то как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась; то как они с Иваном лазили за огурцами к Тимше Верехтину и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресвой; то как укусил Васю уросливый Карька, Вася обозлился и сам Карьку укусил, так после этого Карька лишь Васю к себе и подпускал, больше никого за людей не считал; то как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали; то как зорили птичьи гнезда (дураки же были, ей-Богу!); то как на заимке работали и мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок и парней за нерадивость, возьмется показывать трудовой пример — свяжет снопик-другой натуго и тут же мчится в село либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать, давать указания, но некому этим ответственным делом заниматься.

— А помнишь?

— А помнишь? — слышалось со всех сторон.

И седые мои дядья, тетки смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеваты, конопаты и скуласты. Самые рыжие — Кольча-старший и дядя Ваня, дальше, как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило и пошел цвет пожиже. Кольча-младший вовсе рус, и конопатин на его долю досталось всего ничего — щепотка.

Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом — родня прибывает и прибывает. То и дело слышится присказка: «Скок на крылечко, бряк во колечко — дома ли хозяева?» Соседи, друзья дядей и теток, давно не видевшиеся, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем.

Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия — Фокины, затем — Шахматовы, затем наша — Потылицыны, а затем уже негустая, но отчаянная фамилия — Верехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен и ему зеленые чертики являются. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою — чтобы чертей отогнать, — и таким образом возвращали семье и труду.

Драк в общих гулянках случалось шибко много, так много, что огороды, выходившие на улицу, за зиму бывали разгорожены до основания, жерди и колья потрачены в битвах, как первейшее сподручное орудие.

Но в семейных праздниках гуляли основательно, спокойно и редко кто срывался, если и срывался тот или иной родственник, вспоминавший какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал.

Пожалуй, только Верехтины отличались неуемным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в Троицу, и можно было слышать из верехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики: «Караул!», «Мама!», «Пусти меня!» Затем грохал восьмикалиберный дробовик, следом за ним слышался голос кривоногого Тимши Верехтина, самого старшего в родове:

— Пер-ры-стреляю-у-у! Всех уложу-у-у-у!..

Никто в верехтинский переулок в эту пору не совался, хотя узнать хотелось, что и как там? И когда являлся из переулка немой Кирила, родственник Верехтиных, его облепляли женщины и тормозили расспросами. Кирила плакал, и по его носатому, большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди трудягу мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню.

— Па-па — пу-у-ух! — изображал Кирила, как из дробовика палил Тимша. — Мама — ой-ой-ой!.. Я — у-у-у!

И он показывал, как растаскивал братьев, но они порывали на себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится. Кирила отправлялся дальше, неся утробный, протяжный звук, бабенки, что побойчее, приближались к верехтинскому переулку:

— Вот, достукалися! Кирила топиться пошел!..

Из-за верехтинского заплота посылали всех подальше. Собирая на груди изодранную кофту, с вечным синяком под глазом, выскакивала из ворот «сама» — Платошиха, спрашивала, в какую сторону ушел Кирила, отбегала на безопасное расстояние и кричала:

— Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стоите! Чтобы вы сегодня же поиздыхали! Чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!..

Улица сочувственно расступалась перед женщиной, наша бабушка, вечно недовольная дедом, мною, детьми, не удержалась и как-то изрекла признание:

— Нет, не скажу худого про своих робят и про мужа свово. Синяка единого не нашивала. А эт-то чЕ жа, матушки вы мои, родну мать чуть чего — и в кулаки! Да распоследнее это дело! В сельсовет надо жаловаться. В сельсове-ет.

— Ага, поди пожалуйся, — поддакивали ей. — Митроха-то чьего корня отросток? То-то и оно-то!

Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и посейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери — иные из них уже и сами деды! — не забывали, кто она и что она. «Робяты» охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и гнету не испытывали. попавши под эту, как бы уж и невзаправдашнюю, кратковременную власть.

В сбившемся на ухо платке, бабушка выпорхнула во двор, прервала праздное времяпрепровождение.

— Робята! Мужики! Вы каково же дьявола сидите, табак переводите?

— А чЕ нам делать-то?

— Как это чЕ? В ночь поельцовали бы. Я бы вам такое жарево спроворила!..

— Да сети-то где ж?

— Сети? У мамы все есть! Мама все сбережет! — ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай, повторяя громко, чтоб бабушка слышала: «Ну, мама! Ну до чего бережлива! Ну радость нам!..»

Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, женщины с безнадежностью требовали:

— Рубахи-то чистые хоть бы поскидывали! А тебя уж подхватит! — пеняли они бабушке сердито. — Перетонут ишшо…

Бабушка вознамерилась вступить в спор, по тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы:

— Много вас, не надо ль нас?

— Я-ави-ила-ась, голубушка, я-а-ави-ила-ась! — обрушилась на нее бабушка. — Отчего же не завтре, прямо к столу бы…

Тетка Августа больше всех Потылицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет — мается по чужим углам. Она помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бранит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала — не случилось ли чего с Августой на сплаве, но стоило ей появиться — бабушка в претензию.

— Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое — не бросишь, — уронила с горечью Авгусга, всем как-то неловко сделалось, и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила:

— Тошно мне, Любанька! — протянула она руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, что-то там сказала, засмеялась — и снова стало весело, дружно в доме.

Минут через десять Августа мчалась уже с подойницей под навес, потом сеяла муку и вся ушла в работу.

Робятня толклась на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой дают сладкий кисель в столовке. Я переводил нашей малой и старой родне Алешкины разговоры. Люди дивовались.

— Ат смышленыш! Ат тебе и безъязыкай! Другому и с языком очки вставит!

— Он еще в шахматы играть научился! — после долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная.

— Чего-о-о?

— Алешка в шахматы играет!

— Вот горе-то! Проиграт с себя и с Гуски все!..

Дядя Вася пояснил бабушке, что такое шахматы. Не карты, мол, это, не очко.

— А-а, — успокоилась бабушка. — Все же не играл бы лучше. Мало ли чего.

Дяди Васина и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, почертила сандалией землю:

— Я штишок жнаю.

— Да ну?! — удивилась бабушка и присела перед балованной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо:

— Ну-ко, ну-ко, милушка, скажи баушке стишок. — И платок с уха сдвинула бабушка, чтоб все расслышать, ничего не пропустить.

Катенька взобралась на крыльцо, будто на сцену. Дядя Вася потребовал тишины, тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею.

Ты, шорока-белобока,

Науси меня летать,

Недалеко, невысоко,

Штабы бабушку видать!

Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски, всю ее исцеловала, а дядья и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней хорошие слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением прочесть выученный в школе стих:

В бою схватились двое:

Чужой солдат и наш…

Но бабушка пустит слезу: «Послушала бы да поглядела мать-то, покойница…», и посмотрит на дядьев и теток, чтоб они тоже мне посочувствовали, заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей — тетки Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего роду станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что обрядили. Половина гостей загорюет, иные отправятся на кладбище реветь…

А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата, но ребятишкам, братанам своим двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх и пуще них глянулись бабушке.

Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей. Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями.

Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры: и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией уже затопили печь, выкатывали на столе печенюшки, защипывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выспрашивала:

— Дядя Вася не выпивший поплыл? Не утонут они?

— Любанька! — крикнула из кути бабушка. — Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лежку — не перепутаются. Да сама-то, сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому…

— Да что вы, мама! Я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь.

— Нет уж, нет уж, Любанька, не перечь! Тут мой устав! Худой ли, какой ли, а мой! Штабы без разговору! И што это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на опаре заведешь, эва какие мягкие подымутся! Нонче и на дрожжах чисто рахитные, разъязвило бы их! Может, и удаль не та? Глаз и рука, может, сдали?

Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая заработка на сплаве и скоро ли Зырянову грыжу вырежут?

Вот всегда бы, вечно так согласно и жили бы люди, Дружно. Так нет ведь, бабы и в первую голову старухи, а от них и молодухи отставать не хотят — все чепляют, чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик — это враг кровный и всегда поперек ее дороги лежит.

Вечер, покой благостный в дому, а она, баба, побрякивает да позвякивает посудой, пошвыривает да побрасывает поленья. В постель идет, в горницу, и одежду с себя не сымает — рвет. «Подвинься! — рычит на мужа. — Разлегся, как боров!»

По всем статьям мужик, если он истинный гробовоз, должен бабу шугануть, столкнуть ее с кровати, но он послушно подвигается, пускает жену под одеяло да еще и подтыкает под спину, чтоб теплее и мягче жене было. И она сразу усмиряется, притихает, старики поскорее уносят лампу в куть. На кровати вроде бы даже и баловаться начнут, шалить, что дети, смешки, шепотки, мир, лад, согласие…

И уяснил я еще в детстве, пусть не буквально-досконально, пусть не до самого дна, но уяснил, что днем, на свету, на народе люди и живут для народа, для других людей то есть, и к народу они оборачиваются угодным тому обликом, отстраненным, сердитым, готовым к отпору, чтобы с отпором не опоздать, первые и набрасываются на всех, в особенности на тех, кто под рукой, кто поближе, но, оставшись наедине друг с другом, люди становятся сами собой и живут друг для друга, пусть и недолго, ночью лишь, но живут, как велит им сердце, сердце, на то оно и живое сердце, чтоб ему худа не было, оно спокой любит и чтоб хорошо было, злое сердце быстро изнашивается, рвется, словно на гвоздях, истирается, будто колесо о худую дорогу, оно и воистину не камень, хотя и камень поточи, подолби, так рассыплется.

Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стряпни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка.

— Ребятишки, вы не спите? — шепотом спросила.

— Не-э.

— А чтоб вам пусто было! Нате вот первеньких! Да легче, легче, горячие! Малых-то поразбудите. Любанька, отведай и ты, милая моя!

— Спасибо, мама! Ох, какая горячая!

— Ешь, ешь! — Бабушка присела на минутку к тете Любе. — Как живете-то с Васильем? Ладно ли?

— Ничего живем, не скандалим.

— И слава Богу, и слава Богу! Он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница… — Бабушка замолкла, потянула носом: — Тошно мне! ЗаговориласьДевки, пятнай их, недосмотрят, завернут башку-то!.. — Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей.

Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже проспала, отчего угром конфузилась, дядя Вася подразнивал ее, стращая: в следующий раз с ельцовкой уплывет до города и такую там стерлядь заловит!..

— Будет болтать-то, будет! — крикнула из кладовки бабушка и протяжно, с подвывом зевнула. — Чего зарыбачили? Два тайменя: один с вошь, другой помене? — Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась: — Гляди-ко, попалось!

— На твоего ангела закидывали, мама!

— Ничего ангел-то, рыбистай! — согласилась бабушка и приказала дяде Васе: — Не мылься коло Любы-то, не мылься, ступай с мужиками на сеновал, поспи. Ночь-то пробулькались и с первой рюмки под стол уйдете — с родней видеться… Тебе, Любанька, наказ: всю гвардию накормить и удозорить, чтоб ни один в реку не упал и никуда не делся! Гуска, Апронька, Марея! Хватит дрыхнуть! Вставайте! Экие кобылищи! Солнце на обед.

— Вот ведь нечистый дух! — заворчала в кладовке тетка Мария. — Поднимется ни свет ни заря и никому спать не дает.

Ей чЕ! Ей дай покомандовать! — поддакнула Апроня.

— Генерал! — вставила Августа.

Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомойником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, вялость слетает с них, мятые лица разглаживаются.

К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немыслимо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Мария. Апроня же и Августа — просмешницы, зубоскалки, хватает их серьезности ненадолго.

Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую и напевно, с плохо скрытым волнением стали приглашать гостей:

— Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал.

А дед сам себе в бороду:

— Проходите, будьте ласковы, проходите!..

Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз уж коренный бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет, и слова на них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но бабушка бдила — и дед усмыгнуть к столу не решался.

После шутливой возни, короткой, шумной междоусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось большое семейство — взрослые за двумя столами, дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой — от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места — дедушки и бабушки.

Столы накрыты по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением.

Студень — гордость стряпух, чуть только жирком подернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в горнице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи ельцы. Они не пересохшие, но подрумяненные так, что есть их можно с головой — только похрумкивают. Перцу в них, листа лаврового впору, жиров к ним не добавляют — что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог из таймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги делают по величине рыбы — какая рыба, такой и пирог, лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат.

Шаньги, печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из теста нажаренные!..

Все горой, всего много, все со стола валится. Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели, томительно ждали. Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то и определился под божницу, на свое место.

— Вечно выламывается!

Поднялись Кольча-старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул:

— Мама, тебе почет и место!

Бабушка знала, как трудно даются речи этим пятидесятилет- ним робятам, и на большее не рассчитывала.

Скромно так, застенчиво она опустила глаза и дрогнула губами.

— Спасибо, дети мои, спасибо за уважение.

Мимоходом она сразила деда взглядом за то, что нарушает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх-вниз, вверх-вниз.

Это еще не все, далеко не все. Бабушка повернулась к божнице, однако позицию выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было. И начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со звоном, зашикали друг на дружку, взрослые перекрестились на образа, малыши и я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам не сказала, поскольку тут все больше школьники.

Бабушка на месте. Ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам, тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничной настойки. Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан, негромко, стеснительно призвал:

— Ну, робята, со свиданьицем, за здоровье старухи!

Он первым ударил стаканом о бабушкину рюмку. Над столом стеклянный звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. В горницу неслышно, робко втиснулся дядя Митрий, тот самый человек, о которых принято говорить: в семье не без урода. Дядя Митрий — бабушкино страдание, он горький пьяница. Незаметно ото всех бабушка переодела дядю Митрия в чистую дедушкину рубаху и штаны. Дядя Митрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен. Дядя Митрий наскоро умыт и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками.

Дедушка ногой пододвинул к столу табуретку, бабушка поправила на груди кружевной шелковый платок и с вызовом обвела взглядом застолье: «И позвала! Вы как хотите, а я позвала!»

Татьяны, жены дяди Митрия, нет. Она к нам не ходит. Опять же из-за бабушки. Татьяна — пролетарья, по выражению бабушки, она активист и организатор колхоза. Все время заседает. Муж и дети ее до того запущены, что видеть это бабушка не может и срамит невестку везде и всюду, подрывает ее авторитет. Однажды бабушку каким-то ветром занесло в клуб, где шло собрание и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что достаток людей в нашем селе определялся по-чудному. Считалось, например, если у бабы нет штанов, то уж распоследняя это, никудышняя баба, и грош ей цена!

В середине речи бабушка прервала ораторшу:

— Хорошо высказываешься, Татьяна! А вот штаны-то есь ли на тебе?

Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знается с нею и в доме нашем не бывает.

Дядя Митрий определился в стороне, на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение:

— Ну, подняли, подняли! Рука-то не казенная! Мама, за твое здоровье! Тятя, с именинницей тебя! — и бабушка поощрила деда;

— Пей по всей да привечай гостей!

Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и, пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть, совестясь друг дружки, они принялись за дело: потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.

Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда, хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, вскорости ребятишек спросили, наелись ли, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, приставку убрали, чтоб в горнице посвободней было.

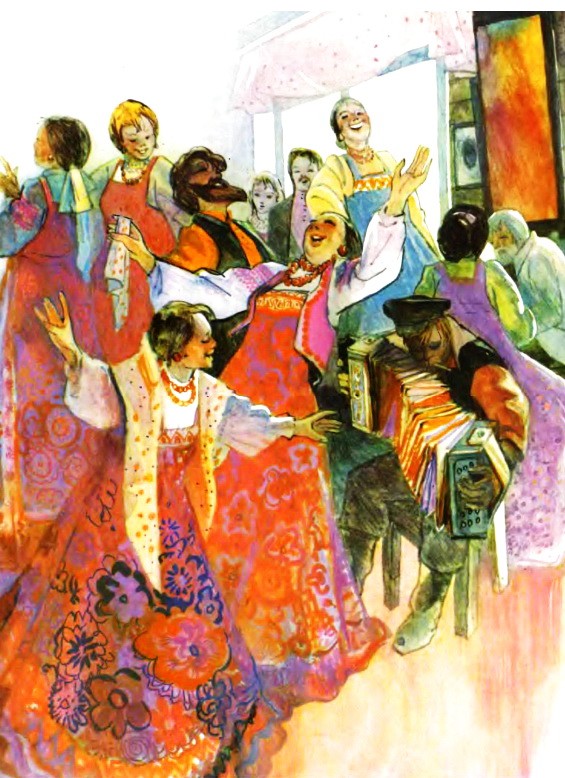

Бабушкин праздник начался!

Мы залезли на полати, оттуда все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху.

В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке-активистке, она стучала вилкой по пустой четверти:

— Мужичье! Тих-ха! Мама, заводи!

— Да где уж мне, девки? Обезголосела я.

— Помогнем!

— Ну уж, ладно уж, будь по-вашему, — смягчилась бабушка, голос у нее такой, будто она век всем уступала:

Тее-че-от ре-е-еченька-a-a-a-а…

Те-ече-т бы-ы-ыстрая-а-а-а…

Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженней становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь густела и останавливалась в жилах.

Он, да как по то-o-oй

По реке-е-е-е…

Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.

Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все уверенней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет уж никогда.

Вот и слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августиному, по тети Марииному. Дядя Митрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом, сотрясался весь, ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его подскакивал хомутом.

Бабушка хоть и плакала, но не губила песню, вела ее дальше к концу, и. когда звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова «Реченьки» и повторились эхом над Енисеем-рекой, над темными утесами, в нашей избе началось повальное целование, объяснения в вечной любви, заглушаемые шмыганьем потылицынских носов, зацепившись за которые и большой ветер остановится и про которые, хвалясь, говорят: пусть небогаты, зато носы горбаты!

— Мама! Мамо-о-онька-а-а!

— А где тятя-то? Тятя-то где? Тя-а-атенька-а-а!..

— Брат ведь ты нам, бра-ат! — обнимали все подряд дядю Митрия.

Он согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия.

Я тоже плачу, затаившись в уголке, но негромко плачу, для себя, утираю со своего, тоже потылицынского, носа кулаком слезы.

В какой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Мишка Коршуков — напарник дяди Левонтия по бадогам и сам дядя Левонтий, — объяснить невозможно. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.

— Как у нашего соседа развеселая беседа! — приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. — Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! Тарабах!

А Мишка Коршуков, вытаращив глаза, коротко доложил:

— Где блины — тут и мы!

— Левонтий! Мишка! Едрит-твою! А ну, зыграй!

— Дай обопнуться людям! — остановила бабушка наседаю- щих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу, налила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа — не тара — наперсток.

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой.

— С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьицем!

— Кушайте, гости, кушайте, дорогие!

Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.

— Гостю — воля, имениннику — почет!

Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно, будто бадоги кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало.

— Хороша совецка власть, да горьковата! — возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.

Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:

— Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! — и поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.

Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот пошла она, музыкаМишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немыслимым кренделем. Оттуда, из заплатного этого кренделя, чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху непросто.

Мишка дал направление:

Раз полоску Маша жала,

За-ла-ты снопы вязала-а-а-а,

Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а…

И все радостно подхватили:

Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а…

Сделав начин, Мишка наяривал, подпрыгивал на скамейке, будто на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой, он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песельники справятся и без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту.

— Ты бы закусил, Мишка! — предлагала бабушка, но гармонист мотал головой; погоди, некогда. Августа поднесла ему кружок огурца на вилке. Он снял его губами, подмигнул Августе, она ему — и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравшись, что к чему, пели:

Мо-о-лода-а-ая-а-а-а… —

бабенки тряслись вокруг стола под «Барыню», выплескивались из горницы в простор середней. Гармошка со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дырявых мехов отчаянную плясовую.

Гулянка вошла в самый накал; народ распалялся от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба-скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боялся вынуть руки из-под стола, потому что грязны они, покорябаны, да как бы и не схватили сами собой стакан.

Объявилась тетка Васеня, суровым взглядом сразила она мужа, дескать, затесался, не обошлось без тебя. Дядя Левонтий, на крепком уже взводе, возгласил:

— А вот и жена моя, Васеня, Василиса СеменовнаХар-роший человек! Ну, чЕ ты, чЕ ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой! Еще свой-то какойПравда, тетка Катерина? — за этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась:

— Задавил, ой задавил, нечистый дух! Эко силищи-тоВот бы на работу ее истратить…

— Л-люблю потылицынских! Пуще всякой родни! Из всего села выделяю!..

Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Она для приличия церемонилась, двинула локтем в бок мужа. Он дурашливо ойкнул, подскочил. Все захохотали. Засмеялась и Васеня.

— Хочешь быть сыта — садись подле хозяйки. Хочешь быть пьяна — трись ближе к хозяину! — советовали Васене. на что она оживленно отозвалась:

— А я у обох!..

А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо, нещадно, и, дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем.

— Што ж, гости дорогие! Хоть и много выпито, но опричь хлеба святого да вина клятого все приедливо, сталыть, ошарашим еще по единой!

— Да-а, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумленью. До голодного года скажи садить резаную картошку — изматерились бы, исплевались.

— И не говори, сват. Темность наша.

— А назем взять? Морговали?

— Я первая диковала: «Овощь с дерьмом ись не буду!»

— Во-от! А нышло: клади назем густо, в анбаре не будет пусто!

— И не зря, сват, не зря самоходы сказывают — добрая земля девять лет назем помнит…

— Тятя. закури городскую.

— Не в коня корм, Вася. Кашляю я с паперес. Ну да одну изведу, пожалуй.

— Я ему шешнадцать, а он — десять! Я шешнадцатьОн десять! — рубил кулаком Кольча-старший.

— На чем сошлися?

— На двенадцати.

— Вот тут и поторгуй! Жизня пошла, так ее!

— Н-на-а, лихо не лежит тихо, либо валится, либо катится, либо по власам рассыпается…

— …И завались сохатый в берлогу! — рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как прирос к сплавному пикету. — А он, хозяин-то, и всплыл оттуда! Я тресь из левого ствола! Идет! Тр-ресь из правого! Идет!

— Иде-от?

— Идет! Вся пасть в кровище, а он идет. Цап-царап за патронташ — там ни одного патрона! Вывалились, когда сохатого гнал…

— Биллитристика все это! — ехидно заметил грамотей Зырянов. — Со-чи-ни-тельство!

— Вякай больше! ЧЕ ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей и не мыкал…

Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней — сцепятся за грудки, чего доброго…

— Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать! Норму.

— И только поп за порог — клад искать, — а русский солдат шу-урх к пападье-еэ под одеяло-о-о!.. — напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.

— Руки зачем суешь куда не следует? Убери! Вон она, мама-то… Все зрит!

— Вот рыба таймень, так? — уминал пирог и спрашивал у близсидящих бабенок дядя Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что-де где кисель, тут он и сел, где пирог, тут и лег. — Я когда моряком ходил, спрута жареного ел!

— Каво-о-о?

— Спрута! Чуда такая морская есть — змей не змей: голова одна, хвостов много. Скусная, гада, спасу нет!

— Тьфу, страмина! — плевались бабы. — И как токо Васеня с тобой цалуется?

— Кто про чЕ, а вшивый все про баню! — махнул Левонтий.

— Такого заливалы ишшо не бывало! — смеялись и трясли головами гости.

— И што за девки пошли! Твои-то мокрошшэлки закидали тебя ребятишками, закидали! Распустила ты их, Авдотья, ой распустила!

— Дакыть и мы не анделицами росли, Марея. Нас рано замуж выталкивали. Тем и спасались… Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?

Тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и, точно пирог, разрезал разговоры:

Люби меня, детка, покуль я на воле,

Покуль я на воле — я твой.

Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,

Тобой завладеет другой…

Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл.

Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамах задребезжали, качнулся табачный дым, и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подтрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков.

Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья оттого, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.

Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор.

Все было хорошо, но когда накатили слова:

Я — вор! Я — бандит! Я преступник всего мира!

Я — вор! Меня трудно любить… —

дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плавал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме, ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжанцев, всякого разного люду с запуганной биографией дополна водилось в нашем селе, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку «рестантом».

— Да будет тебе, будет! — увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. — Ну, мало ли чЕ? Отсидел и отсидел, больше не попадайся…

Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил:

— Что такое жисть?

— Тошно мне! С Левонтием начинается! — всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.

— Левонтий! Левонтий! — как глухому, кричали со всех сторон. — Уймись! Ты чего это? Компания ведь!

Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы.

— Нет, я вас спрашиваю — что такое жисть? — повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу.

— Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, што тако жисть, — спокойно заявил Ксенофонт.

— Меня-а? Вожжами?

— Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. — Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ить исправился!..

— С… я на вашего учителя! Меня могила исправит! Одна могила горькая!

Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже неробкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в передней, под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щепье, тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в пего пальцем, высказывалась:

— Вот! Вот, рестант бесстыжой! Тут твое место! Какая жизня с тобой, фулюганом, пушшай люди посмотрят…

На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше. О дяде Левонтии забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту.

В то время, когда угомоняли дядю Левонтия и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием. все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке.

— На, выпей, не майся!..

Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол.

— Да поешь, поешь…

Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого, покорного, увела и спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведалась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, она мучилась. Бабушка потерла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок, подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям.

Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись?..» Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать.

Гуляки спали тяжело, с храпом, сгонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами.

Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бьясь о притолоку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бухая половицами, мчался во двор.

И почти до петухов, гнусавя, бродила по деревне гармошка — завелся, разгулялся неугомонный человек — Мишка Коршуков, будоражил спящее село.

Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себя за ногу. И он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, на утре сиплым голосом позвал:

— Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!

Мигом я оказался у скамьи. Слабо постанывая, дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой.

— Развяжи меня, брат…

Узлы дядя Левонтии стянул, я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел, подавая мне советы. Встал наконец, шатнулся, сел на скамью.

— Я чего-то наделал?

— Не успел. Связали тебя.

— Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь? Башка прямо разваливается…

Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и приложил палец ко рту:

— Ш-ша! Я пош-шел!.. Бабушке Катерине не сказывай…

— Ладно, ладно.

Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнулся лбом в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил:

— Ш-ша! Вахта спит!..

Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик, напал на дядю Левонтия.

— Шаря! Шаря! — подал голос дядя Левонтии. — Ш-ша, брат! Тих-ха!

Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертела в руках пустой стакан.

— Это кто же его развязал, Левонтия-то?

Я пожал плечами, не знаю, мол.

— Вовремя, вовремя умотал соседушко! Я бы ему задала! Я б его пропесочила!..

Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка Васеня остынет и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах.

Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах к Майскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Талиной родне, к шахматовским; другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным.

Но распал нашей гулянки не остывал совсем, еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом дому.

В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье, какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла поды, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных долах и заботах.

Праздник кончился.

И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний.

В том же году не стало дяди Митрия, он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта-рыбака, покоятся там дедушка, бабушка, тетя Мария, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольчи-младшего Лидочка и малый его сынок Володенька.

Старые и малые — все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии — «там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная»…

(Илл. Шукаева Е.)

❤️ 13

🔥 12

😁 10

😢 11

👎 11

🥱 10

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

Произведения Виктора Астафьева

Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня — гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном дому, у матери и отца.

Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег — коли пировать, так и мудровать.

После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка — на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло — и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завалящую постряпушку.

Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.

Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.

Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.

Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечерком, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда — не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.

В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.

Дед даже и ухом не повел.

На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода — от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшенного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить — бабушка не трогала деда сразу после выпивки.

Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.

Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.

Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки — особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девок она растила по-чудному: то милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.

Девки подросли, и старшая — Агашка — пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в…ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.

После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство — привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.

Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.

Терентий открыл створку ворот и в качестве «суприза» катнул во двор пузатенький, ловконький такой бочонок, густо затянутый окислившимися в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню — знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженненькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспечен- ной, семейной жизни под родной крышей.

Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.

Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство — дом, заплот, ворота — внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород, прокатился бы по грядам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Енисей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.

Тетка Авдотья, хоть и встречь уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петель ее не сорвавший, ногой катнула в обратную сторону, к воротам. Где и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, пришлепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.